ドミノ理論

国家の共産主義化に関する、冷戦時代のアメリカにおける外交理論 ウィキペディアから

ドミノ理論(ドミノりろん、英語: Domino theory)とは、「ある一国が共産主義化すればドミノ倒しのように隣接する国々も共産主義化する」という、冷戦時代のアメリカ合衆国における外交指導者が唱えた理論である[2][3]。実際に起こった現象についてはドミノ現象と呼ぶ。

転じて、一度ある事件が起これば、次々と連鎖的にある事件が起こるとする理論全般を指すこともある。

発端

「ドミノ理論」は1940年代にアメリカ合衆国のハリー・S・トルーマン大統領がギリシャやトルコへの軍事的援助を行うための理論として用いられた。ある国が共産主義に陥落(“fall”)すると、周辺国に共産主義が波及していくというものである[4]。その後、1954年にはドワイト・D・アイゼンハワー大統領がこの理論を用いてインドシナ半島の共産主義化について説明した[1]。

Finally, you have broader considerations that might follow what you would call the "falling domino" principle. You have a row of dominoes set up, you knock over the first one, and what will happen to the last one is the certainty that it will go over very quickly. So you could have a beginning of a disintegration that would have the most profound influences. — ドワイト・D・アイゼンハワー、1954年4月7日の記者会見[1]

ドミノ理論は、冷戦時代のアメリカ合衆国の外交政策決定に関わる人々の間で、支配的な考え方であった[注釈 1]。アメリカ軍によるベトナム戦争への介入の正当化にも、この理論が用いられた[6] 。

その他の用例

- 元の意味とは異なるが、イラク戦争の結果としてイラクの民主化が起きることにより中東全域に動きが広がることを期待したジョージ・W・ブッシュ大統領の政策を、「(民主化の)ドミノ理論」と形容することがある

- ハンガリーやポーランドで起こった「民主化」が、チェコスロバキアや東ドイツへ波及し、最終的には東ヨーロッパで全ての共産党一党独裁国家が倒された1989年の東欧革命は、ドミノ理論が逆の意味で現実化した事件と見なし、「東欧ドミノ現象」と呼ばれることがある。

- また、

- 1848年革命を引き金とした、ヨーロッパ各国における連鎖的な国民主義の勃興によるウィーン体制の崩壊

- 辛亥革命に始まり、第一次世界大戦の末期から終結直後に相次いだ革命による君主制国家の崩壊

- 第二次世界大戦の終結直後に相次いだ、東南アジアのイギリス領・フランス領だった植民地の独立

- 1960年以降に相次いだ、アフリカのイギリス領・フランス領だった植民地の独立(アフリカの年)

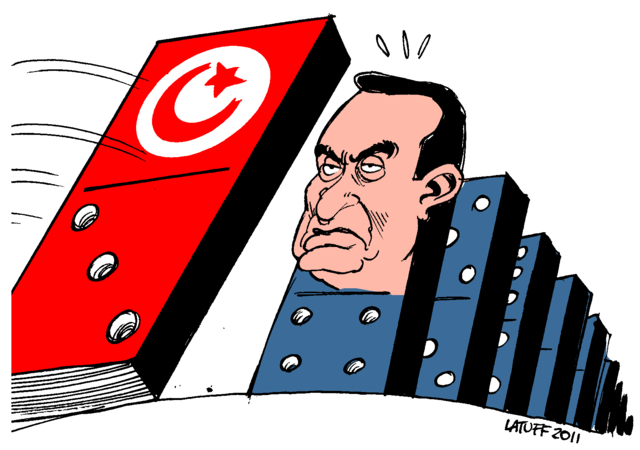

- 2011年にチュニジアで起こった「民主化」が、エジプトやリビア、バーレーンなどアラブ世界に波及し、長期独裁政権の打倒や弱体化に繋がったアラブの春

- なども、「ドミノ現象」として捉えられることがある。

注釈

- 1971年に公にされたペンタゴン・ペーパーズによると、ドミノ理論を真に受けていたのは統合参謀本部とロストウとテイラーだけであった[5]。

出典

関連項目

外部リンク

Wikiwand - on

Seamless Wikipedia browsing. On steroids.