道化師

ウィキペディアから

道化師(どうけし)または道化(どうけ)は、滑稽な格好や言動などをして他人を楽しませる者の総称。大道芸やサーカスのクラウン(英: clown)かピエロ(フランス語: pierrotから派生)、中世ヨーロッパの宮廷道化師(英: jester)、歌舞伎の道化方、幇間など、世界各地にさまざまな形がある。

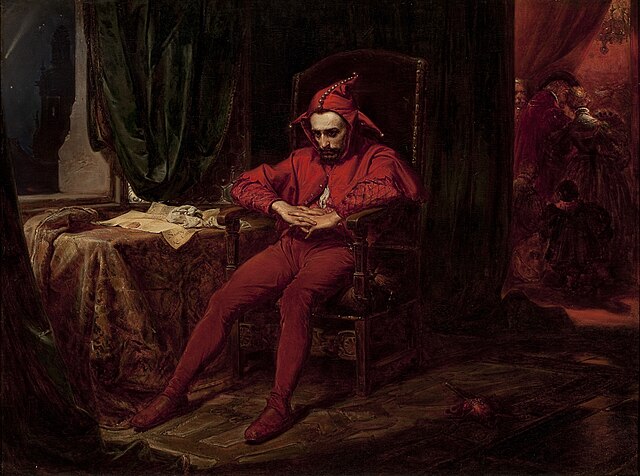

絵は1514年、ポーランド王国(行政区分としてはリトアニア大公国)の東部辺境の国境線を守る要塞都市スモレンスク陥落の速報を首都クラクフのヴァヴェル王宮で行われた華やかな宮廷舞踏会の最中に楽屋にていち早く受け取り、表で見せる陽気な顔と異なり、真剣な面持ちで思索にふけるスタンチク。黄金時代を謳歌するポーランド王国の未来に不吉な影がさしたこと、聡明なスタンチクがそれに最も早く気づいていたことを表現している。画中のスタンチクの顔は作者のマテイコ自身のものであるとされる。

西洋の道化師の特徴

「クラウン」は派手な衣装と化粧をし、サーカスなどに登場するコメディアンである。なお「ピエロ」と呼ばれることも多いが、ピエロはクラウンの役名の一つであり、本来は道化師全般を指す言葉ではない。こうしたもののステレオタイプな例は、マクドナルドのイメージキャラクター「ドナルド・マクドナルド」や、バットマンの大敵ジョーカーなどにみることができる。

このほか、フール(fool)、ブッフォン(buffon)、アルレッキーノ(アルルカン、ハーレクイン)など道化師を指す言葉はさまざまある。英語のフールは「ふいご」、ブッフォンは「パッと息を吐く」を意味する言葉を語源とする[1]。クラウンは、clod(土の塊)、clot(ぬるぬるした塊)などを意味する語から派生して無骨な田舎者をも表すようになり、それが都会人には滑稽に見えたところから「滑稽な人」を指す言葉となった[1]。アルレッキーノは16世紀イタリア即興喜劇コメディア・デラルテに登場する定番の道化師で、快活なアルレッキーノに対する内気な相手役として登場するのが、ピエロの語源と言われるプルチネッラ(ピエロット、ペドロリーノ)である[1]。また、一般に宮廷道化師と訳されるジェスター(jester)は、フランス語のgest(偉業)を語源とし、宮廷人に英雄譚を語り聞かせた者から派生した[1]。

歴史

道化師の歴史は古代エジプトまで遡ることができる[2]。西洋においては、古代ギリシャ・古代ローマでは物まねや軽口、大食芸などで座を楽しませることで裕福な家の晩餐に与る道化がいた[1]。ローマ帝国の裕福な家では、魔除けとして、小人症の者や知的障害者、奇形の者などを奴隷として傍に置く習慣があり、これらを「愚者」としてペット感覚で所有する貴族趣味は、16世紀末まで続いた[1]。中世のヨーロッパなどでは、王族や貴族などの特権階級が城内に道化としての従者を雇っていたことが確認されており、「宮廷道化師」と呼ばれている。その数は14世紀より徐々に増加して15-16世紀に最高潮に達し、中世の英国においては、宗教界・俗界問わず大物は道化を所有しており、居酒屋や女郎屋でも所有した[1]。宮廷道化師達の肖像は犬と一緒に描かれることが多く、彼らが犬と同様に王の持ち物とされていたことを裏付けている。シェイクスピアの戯曲などにもしばしば登場し、重要な役を担う。日本では明治時代に初めて曲芸を行った。

種類

要約

視点

宮廷道化師(ジェスター)

→詳細は「宮廷道化師」を参照

主に中世ヨーロッパやテューダー朝イギリスで王族や貴族に仕えた道化師[3]。物語や音楽、アクロバット、ジャグリングなど多岐にわたる芸を披露したエンターテイナーであった[要出典]。

宮廷道化師の仕事は、その名の通りの主人または周囲の人物達を楽しませる役割を担っていた。また、宮廷道化師達は小人症などの肉体的障害を持っているものが多く、笑い物としての対象にされていた。しかし、君主に向かって無礼なことでも自由にものを言うことが許される唯一の存在でもあった。曲芸よりは冗談やジョークを言う芸風を主とする道化師である。

また、その職業的な役割(君主の機嫌取り、君主の感情を操れること)から、国家間の紛争における仲介(連絡)者や、行政と民の中立な立場で世間の風評を演技(表現、意見)する等、オンブズマンとしての役割も果たしていたという説がある。

ジョーカー

→詳細は「ジョーカー (トランプ)」を参照

トランプでよく登場するジョーカーはジャック、クィーン、キングが宮廷の王族を意味する絵柄から関連して宮廷道化師が描かれることが多い。

クラウン

現在では曲芸と曲芸の間を埋めて、観客の曲芸への余韻を冷めさせない役目として作られたおどけ役の、曲芸もでき司会(日本的な視点では客いじりも行う)もする役者である。18世紀頃イギリスのサーカス(厳密にはその前身である円形の劇場での曲馬ショー)の中で「おどけ役」を演じていた役者が自らのことを「クラウン」と名乗ったのが始まりだとされている。クラウンの意味にはのろま、ばか、おどけ者、おどける、ふざける、田舎ものなどの意味を含む。18世紀当時は曲馬ショーと曲馬ショーとの間に曲馬乗りを下手に演じたり、パロディをしたりしていた。

- ホワイトフェイス

- sad clown (blanc)

- happy clown (オーギュスト、auguste)

- 顔は白、ピンク、赤、もしくは褐色に塗られ、目や口等は協調された黒や赤で塗られる。役割は無政府主義者、ジョーカー、愚者である。

- プエブロ・クラウン(もしくはセイクリッド・クラウン)

- プエブロ・インディアンの宗教儀式で道化、トリックスター的な役割を行う。

- ロデオ・クラウン

- ロデオパフォーマンスを行う道化師

- キャラクタークラウン

- パン屋など色んな役割を演じた道化師

ピエロ

前述の通り、本来は役名の一つ。起源は17世紀後半にコメディ・イタリアンにて公開されたDom Juan ou le Festin de pierreに登場するキャラクターである(16世紀のコメディア・デラルテに登場するプルチネッラを起源とする説もある)。当時のピエロの性格は今とは異なり、純粋で鈍感な農民であった。その後もいろいろな作品で登場していくうち、今のピエロのイメージに近くなっていった。名前の由来はイタリア人男性の名前であるPierreがPierrotに変化したものである。したがって女性のピエロは存在しない。

真っ白な顔に大きなボタンが付いたゆったりとした白いブラウスと幅広の白いパンタロンを着ている。黒い涙のようなメイクをしていたり、フリルの付いた襟や帽子や円錐の形をした帽子をかぶっていることもある。顔に描かれている涙のマークは人間の喜怒哀楽だけでない、人それぞれの数えきれない感情を表しているという説がある[4]。

養成

米国の「リングリング・ブラザーズ・アンド・バーナム・アンド・ベイリー・クラウン・カレッジ」は、1968年の設立から1997年の閉鎖まで、約1,400人のクラウンを訓練したサーカス学校だった。

日本では、1989年に日本初の道化師養成学校「クラウン・カレッジ・ジャパン」が、フロリダにあったグラウン・カレッジの海外分校第1号として設立されたが、3年ほど後に解散。この間に、3期66名の卒業生を輩出した[5][6]。劇団OPEN SESAMEでは、1992年から附属クラウン・スクールがスタートし、多くの卒業生がプロのクラウンやパフォーマーとして卒業生を活躍している[7]。

西洋以外の道化師

日本

歌舞伎には道外方または道化方という役どころがあるが、これが最も古い時期に成立した役柄の一つといわれる[8]。やはり物真似や滑稽な口上で人を笑わせたが、西欧の道化師との大きな違いはそれが純然とした芝居の役どころとして発達したことにある。元禄歌舞伎では、演目の構成上特に重要な一場面を担当することが多く、それもただ滑稽な演技で観客を笑わせるだけではなく、司会役としての役割を兼ねた役どころだった。しかしその後の歌舞伎が物語性を追求したものになっていったこと、そして通し狂言がほとんどなくなり今日のような見取り狂言じたてになったことで、道外方の役割はしだいになくなり、天明歌舞伎のころまでには衰退してしまった。

なお当時の芝居小屋に掛けられる看板には、まず一枚目に一座の看板役者を、続く二枚目には人気の若衆方を、そして三枚目にこの道外方を書いて掲げていたが、これが面白可笑しい者のことを指す「三枚目」の語源の一つと考えられている。

その他

奇抜な風貌のために、ピエロに対して極端な恐怖心を持つ道化恐怖症(ピエロ恐怖症)も近年[いつ?]注目されつつある[9]。スティーヴン・キング原作の小説・映画『IT イット』に登場する「ペニーワイズ」は特定の人物にしか見えない殺人鬼であり、ピエロに恐怖を抱く少年の姿が描写されている。ジョン・ゲイシーの影響もあると思われる。また、フィクション作品において、正体不明の異形の存在として、あるいは素顔=正体を隠す目的で、ピエロの姿をした悪役が登場することもある。

代表的な道化師

- ジョセフ・グリマルディ

- ジョン・ビル・リケッツ - アメリカではじめてピエロ役となった。

- ウィラード・スコット(テレビで活動した道化師)

クラウンをモデルにしたキャラクター

- ドインク・ザ・クラウン - クラウンをモチーフとしたアメリカのプロレスラー。

- ボゾ

- パンチとジュディ

- ドナルド・マクドナルド

道化師を題材にした作品

「Category:道化師を題材とした作品」も参照。

文学

絵画

- ベラスケスによる宮廷道化師の肖像画作品

- 道化師ドン・ファン・デ・アウストリア、道化師ディエゴ・デ・アセド、道化師バルバローハ、道化師セバスティアン・デ・モーラなど

- ピエロとアルルカン(ポール・セザンヌ、1888年)[10]

- アルルカン(パプロ・ピカソ、1901年、メトロポリタン美術館)[11]

- サルタンバンクの家族(パブロ・ピカソ、1905年、ナショナル・ギャラリー)[12][13]

- 鏡をもつアルルカン(パブロ・ピカソ、1923年、ティッセン・ボルネミッサ美術館)[14]

- アルルカン姿のパウロ(パブロ・ピカソ、1924年、ピカソ美術館)[15]

- アルルカンとピエロ(アンドレ・ドラン、1924年ごろ、オランジュリー美術館)[16][17]

- 道化師(ジュルジュ・ルオー、1937年 - 1938年、国立西洋美術館)

- 道化師(横顔)(ジョルジュ・ルオー、大原美術館)

- 赤鼻の道化師(ジョルジュ・ルオー、ブリヂストン美術館)

音楽作品

映画

テレビドラマ

演劇

脚注

参考文献

関連項目

外部リンク

Wikiwand - on

Seamless Wikipedia browsing. On steroids.