西山塚古墳

奈良県天理市にある古墳 ウィキペディアから

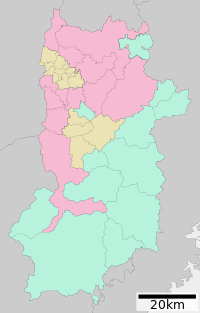

西山塚古墳(にしやまづかこふん)は、奈良県天理市萱生町(かようちょう)にある古墳。形状は前方後円墳。大和古墳群(萱生支群)を構成する古墳の1つ。史跡指定はされていない。

6世紀前半(古墳時代後期前半)の築造と推定され、第26代継体天皇皇后の手白香皇女の真陵に比定する説で知られる。

2024年に敷地内にあった古民家を利用した宿泊施設「cofunia」が開業している[1]。

概要

奈良盆地東縁部、萱生町集落西端の傾斜面地に築造された大型前方後円墳である[2]。これまでに発掘調査は実施されていないが、『山辺郡誌』によれば1887年(明治20年)の墳頂部での開墾の際に遺物出土のことがあったという[2][3][4]。

墳形は前方後円形で、前方部を北方向に向ける[2]。墳丘は後円部で3段築成、前方部で2段築成[2]。墳丘外表では葺石・埴輪が検出されている[5]。また墳丘周囲には周濠が巡らされ、現在もその名残は周囲4ヶ所の溜池として見られるほか、周濠外側には外堤の遺構も認められている[2]。埋葬施設は明らかでないが、前述の明治の開墾の際には、石棺のほか勾玉・管玉・鈴・土器・人造石が出土したと伝わる(現在は所在不明)[2][3][4]。

築造時期は、古墳時代後期前半の6世紀前半頃と推定される[3][4]。大多数が前期古墳である大和古墳群では例外的な後期古墳になる[4]。被葬者は明らかでないが、第26代継体天皇皇后の手白香皇女の真陵に比定する説が有力視される(現陵は天理市中山町の西殿塚古墳)[4]。

墳丘

円筒埴輪片・須恵器片

なら歴史芸術文化村企画展示時に撮影。墳丘の規模は次の通り[2]。

- 墳丘長:114メートル

- 後円部 - 3段築成。

- 直径:65メートル

- 高さ:13メートル

- 前方部 - 2段築成。

- 幅:70メートル

- 高さ:8メートル

大和古墳群では西面の古墳が多数を占めており、北面の古墳は本古墳のほかに二ノ瀬池古墳のみと例外的になる[5]。

被葬者

要約

視点

西山塚古墳の実際の被葬者は明らかでないが、第26代継体天皇皇后の手白香皇女(たしらかのひめみこ、手白髪郎女/手白髪命)に比定する説が知られる[7][8][4][2]。手白香皇女の陵について、『古事記』・『日本書紀』に記載はないが、『延喜式』諸陵寮では遠墓の「衾田墓」として記載され、大和国山辺郡の所在で、兆域は東西2町・南北2町、守戸は無く山辺道勾岡上陵(崇神天皇陵)の陵戸が兼守するとする[9]。

中世には手白香皇女陵の所在地に関する所伝は喪失し、1876年(明治9年)に教部省によって西殿塚古墳(天理市中山町)が陵所と定められたのち、これを踏襲して現在も宮内庁では西殿塚古墳が手白香皇女陵に治定される[9]。しかし、考古学的には西殿塚古墳の築造年代は3世紀後半頃と推定され、手白香皇女の想定年代(6世紀前半頃)とは大きなズレが存在する[4][7][8]。これに対して西山塚古墳を手白香皇女の陵に比定する説は、大和国山辺郡一帯において前期古墳が大多数を占めるなかで、西山塚古墳のみが古墳時代後期の大型前方後円墳であること[8]、西山塚古墳から出土する埴輪が真の継体陵とされる今城塚古墳と同じ高槻市の新池埴輪窯から供給されていることが根拠とされている[10]。

なお手白香皇女の陵所については、父の仁賢天皇(第24代)の陵所である河内の古市古墳群(大阪府羽曳野市・藤井寺市)とも、夫の継体天皇の陵所と見られる摂津の今城塚古墳(大阪府高槻市;宮内庁治定は大阪府茨木市の太田茶臼山古墳)とも異なる所在である点が注目される[7][8]。『日本書紀』の継体天皇即位に関する伝承によれば、武烈天皇(第25代)に後継者がいなかったため、応神天皇五世孫の男大迹王(のちの継体天皇)が越前から呼ばれて即位したという[7][8]。しかし、即位後も大和へ遷都するまでにはさらに10数年を要しており、旧来勢力からは根強い抵抗が存在したと想定される[7][8]。このことから、継体天皇が手白香皇女を娶ったのは、旧来王統への「入り婿」の形を取って大王位の正統性を示す意図であったと見られ、初期ヤマト王権の大王墓の墓域地として知られる大和古墳群・柳本古墳群・纒向古墳群の地に手白香皇女の陵が営まれたのも、そうした大王位の正統性を示す行為の一環[7][8]、または王統の始祖である崇神天皇の陵の近くということを意識してではないかともいわれる[11]。

脚注

参考文献

関連項目

Wikiwand - on

Seamless Wikipedia browsing. On steroids.