太田茶臼山古墳

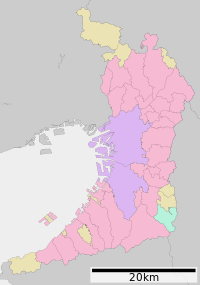

大阪府茨木市にある古墳 ウィキペディアから

太田茶臼山古墳(おおだちゃうすやまこふん)は、大阪府茨木市太田にある古墳。形状は前方後円墳。

継体天皇三嶋藍野陵 拝所

実際の被葬者は明らかでないが、宮内庁により「三嶋藍野陵(みしまのあいののみささぎ、三島藍野陵)」として第26代継体天皇の陵に治定されている。

概要

大阪府北部、淀川右岸の富田台地上に築造された巨大前方後円墳である[2]。現在は宮内庁治定の継体天皇陵として同庁の管理下にあるが、1972年(昭和47年)・1988年(昭和63年)に大阪府教育委員会・茨木市教育委員会による周濠外側での発掘調査のほか、2002年度(平成14年度)に宮内庁書陵部による墳丘裾部での発掘調査などが実施されている[3]。

墳形は前方後円形で、前方部を南方向に向ける。墳丘は3段築成(一説に4段築成)[3][2]。墳丘長は226メートルを測るが[4]、これは大阪府北部では最大規模で、全国では第21位の規模になる[1]。墳丘の左右くびれ部には造出を有し、墳丘周囲には盾形の周濠および周堤が巡らされている[2]。発掘調査では円筒埴輪・形象埴輪が検出されており、これらは新池埴輪製作遺跡(高槻市上土室)での生産とされる[2]。また、墳丘周囲には陪塚と見られる古墳数基の築造も知られる[2]。

築造時期は、古墳時代中期の5世紀中葉頃と推定される[2]。被葬者は明らかでないが、前述のように現在は宮内庁により第26代継体天皇の陵に治定されている[3]。ただし、築造年代は継体天皇の没年(継体天皇25年〔531年?〕)に合わず、所在地も史書の記述と食い違うことから、現在では真の継体陵については今城塚古墳(高槻市郡家新町)とする説が有力視される[5][2]。

遺跡歴

墳丘

太田茶臼山古墳の航空写真

国土交通省 国土地理院 地図・空中写真閲覧サービスの空中写真を基に作成。墳丘の規模は次の通り[4]。

- 墳丘長:226メートル

- 後円部

- 直径:138メートル

- 高さ:19.2メートル

- 前方部

- 幅:147メートル

- 高さ:19.8メートル

墳丘周囲には盾形の周濠が巡らされ、その幅は約28-33メートルを測る[4]。またこの周濠の外側には幅30メートルの周堤が巡らされる[2]。北側の周堤では形象埴輪(家形・人物形・甲冑形・馬形・鵜形埴輪など)も出土している[2]。

墳丘・周溝の築造企画は市野山古墳(藤井寺市、伝允恭天皇陵)とほぼ同形になるが、これは誉田御廟山古墳(羽曳野市、伝応神天皇陵)・墓山古墳(羽曳野市)を基にした企画になり、太田茶臼山古墳の被葬者と古市古墳群の大王とのつながりが指摘される[5]。

出土品

出土品としては円筒埴輪や形象埴輪がある。円筒埴輪の編年によれば、その製作年代は5世紀中葉とされる[2]。

これら太田茶臼山古墳の埴輪に関しては、新池埴輪製作遺跡(大阪府高槻市)から供給されたことが判明している[2]。同遺跡は埴輪の焼成窯・工房・集落を包含する埴輪製作遺跡で、そのうち最古期の埴輪窯A群の残存埴輪が太田茶臼山古墳の埴輪と一致することから、製作遺跡自体も太田茶臼山古墳の築造を契機として操業を開始したものとされる[5][2]。周辺では総持寺古墳群でも埴輪窯A群の埴輪が発見されており、太田茶臼山古墳と周辺中小墓とが関わりをもって営まれていた様子が指摘される[2]。

- 外堤出土 円筒埴輪

茨木市立文化財資料館展示。

被葬者

要約

視点

太田茶臼山古墳の実際の被葬者は明らかでないが、宮内庁では第26代継体天皇の陵に治定している[6][7][8][9]。継体天皇について、『古事記』[原 1]では丁未年(527年?)に崩御して「三島之藍陵」に、『日本書紀』[原 2]では継体天皇25年(531年?)に崩御して「藍野陵」に葬られたと見える[8]。『延喜式』諸陵寮[原 3]では継体陵は遠陵の「三嶋藍野陵」として記載され、摂津国島上郡の所在で、兆域は東西3町・南北3町で、守戸5烟を毎年あてるとする[8]。また正治2年(1200年)の『諸陵雑事注文』では「摂津島上郡継体天皇」と記載が見えるほか[8]、13世紀後半の西園寺公衡の日記に「摂津嶋上陵」の盗掘記事が見える[10]。なお、陵名に見える「藍」は一帯の広域地名であり、現在も「安威川(あいがわ)」という地名が遺存する[11]。

その後、継体天皇陵の所在に関する所伝は失われた。江戸時代に入り、元禄9年(1696年)に松下見林の『前王廟陵記』によって初めて太田茶臼山古墳を継体天皇陵とする説が挙げられ、享保17年(1732年)までには治定に至った[5]。ただし、太田茶臼山古墳は島下郡の郡域に属して『延喜式』の記載とは齟齬が生じるため、本居宣長は後世に島上郡・島下郡の郡界が移動したと解釈を加えている[5]。太田茶臼山古墳を継体天皇陵とする説は以降も踏襲され、1884年(明治17年)には宮内省(現・宮内庁)の管轄に移り、現在に至っている[5]。なお、大阪府内にある宮内庁治定の他の天皇陵は百舌鳥・古市古墳群など主に府南部に集中しており、そちらは古市陵墓監区事務所の管轄であるが、府北部に唯一ある本陵は百舌鳥・古市古墳群などからは距離が離れており比較的京都府の伏見桃山陵の方が近いことから、桃山陵墓監区事務所の管轄となっている。

以上の一方、継体天皇の真陵に関しては、太田茶臼山古墳ではなく今城塚古墳(高槻市郡家新町)に比定する説が有力視されている。この説は大正から昭和初期頃より提唱されるもので[8]、その説の中では、郡界の移動は無く今城塚古墳のみが島上郡の郡域に属したとする[5]。築造年代の点でも、太田茶臼山古墳(5世紀中頃)には継体天皇の没年から開きが生じているが、今城塚古墳(6世紀前半頃)の方はその没年に一致することが判明している[5]。

太田茶臼山古墳の真の被葬者については、継体天皇ではないとしても、ヤマト王権の大王墓群(百舌鳥・古市古墳群)から近い摂津における巨大古墳である点、摂津では唯一陪塚を伴う古墳である点、当地でそれまでに築造された古墳に比べて飛躍的な規模である点、後世にヤマト大王墓(今城塚古墳)が営まれている点等を踏まえて、ヤマト王権から分派した王族と推測する説が挙げられている[12]。具体的な被葬者としては前述の允恭天皇陵との関連から允恭天皇の皇后忍坂大中姫の兄で継体天皇の曽祖父に当たる意富富杼王に比定する説がある[13]。

陪塚

要約

視点

考古学上の陪塚

太田茶臼山古墳の陪塚(陪冢)と見られる古墳のうち、大阪府教育委員会・茨木市教育委員会によって番号が与えられているのは次の5基[14]。一部は宮内庁により三嶋藍野陵の陪冢に治定されているが、いずれも1972年(昭和47年)に宮内庁管理地外の部分において発掘調査が実施されている[2]。

- A号陪塚

- 宮内庁治定:飛地に号

- 所在地:茨木市太田3丁目 さくら公園内(北緯34度50分43.58秒 東経135度34分36.19秒)

- 形状:円墳

- 直径約21メートル。周溝(幅3.5メートル以上、深さ0.8メートル)から円筒埴輪片・朝顔形埴輪片が出土している[14][2]。

- B号陪塚

- 宮内庁治定:飛地ほ号

- 所在地:茨木市太田3丁目 さくら公園内(北緯34度50分44.59秒 東経135度34分37.03秒)

- 形状:造出付き円墳

- 直径約19メートル、高さ約4メートル。周溝(幅3.5メートル以上、深さ0.6-0.8メートル)から円筒埴輪片・朝顔形埴輪片が、造出部分から人物埴輪片(顔部)・馬形埴輪片(顔部・脚部)・須恵器片(器台脚部)が出土している[14][2]。

- C号陪塚

- 宮内庁治定:飛地と号

- 所在地:茨木市高田町 くすのき公園内(北緯34度50分43.79秒 東経135度34分47.52秒)

- 形状:前方後円墳

- 墳丘長約28メートル、後円部直径18メートル、高さ約4メートル。前方部・周溝から円筒埴輪片・人物埴輪片(腕部)が出土している[14][2]。

- D号陪塚

- 宮内庁治定:なし

- 所在地:茨木市高田町(北緯34度50分44.08秒 東経135度34分50.65秒)

- 形状:長方形墳状

- 南北20メートル×東西14メートル、高さ約3メートル。周溝痕跡および埴輪は検出されていないため、確かな陪塚であるかは不明[14][2]。

- E号陪塚

- 宮内庁治定:なし

- 形状:方墳

- 一辺約27メートル。遺物は出土していない[14][2]。

- A号陪塚(飛地に号)

- B号陪塚(飛地ほ号)

- C号陪塚(飛地と号)

- D号陪塚

宮内庁治定の陪冢

宮内庁治定の三嶋藍野陵陪冢は、域内陪冢1ヶ所、飛地陪冢8ヶ所の計9ヶ所[9]。上の3ヶ所(飛地に号・ほ号・と号)を除くものについては、古墳であるか否かを含めて考古学的に太田茶臼山古墳の陪塚であるかは定かでない。そのうち次の二子山古墳では宮内庁管理地外の部分において発掘調査が実施されている。

- 二子山古墳

- 宮内庁治定:飛地ち号(通称「二子山」)

- 所在地:高槻市上土室6丁目(北緯34度50分55.22秒 東経135度34分45.43秒)

- 形状:前方後円墳

- 1959年(昭和34年)に隣接の名神高速道路建設に伴う周堀部の発掘調査、1977年度(昭和52年度)に大阪府水道拡張事業に伴う発掘調査が実施されている[15][16]。

- 墳丘長40メートル、後円部直径20メートル、前方部幅30メートル。前方部を西方向に向ける。墳丘南側くびれ部には造出(長さ7メートル×幅3メートル)を有し、北側にも存在したとされる。葺石・埴輪のほか、外堤で円筒埴輪列が検出されている。出土品は、円筒埴輪・朝顔形埴輪・形象埴輪(家形・盾形・蓋形埴輪など)・須恵器片。5世紀後半頃の築造と推定される[15][16]。

そのほかの宮内庁治定の陪冢は次の通り。

- 域内陪冢(通称「車塚」、北緯34度50分35.66秒 東経135度34分45.78秒)

- 飛地い号(茨木市東太田4丁目:北緯34度50分31.08秒 東経135度34分56.29秒)

- 飛地ろ号(茨木市東太田4丁目:北緯34度50分31.24秒 東経135度34分55.50秒)

- 飛地は号(通称「太田山」、茨木市太田3丁目 太田神社境内:北緯34度50分40.58秒 東経135度34分36.60秒)

- 飛地へ号(茨木市高田町:北緯34度50分45.64秒 東経135度34分45.29秒)

- 二子山古墳(飛地ち号)

左に後円部、右に前方部、後背に名神高速道路。 - 域内陪冢(車塚)

- 飛地い号

- 飛地ろ号

- 飛地は号(太田山)

- 飛地へ号

現地情報

所在地

交通アクセス

- 阪急電鉄京都本線 茨木市駅から

- バス:近鉄バスで「太田」バス停下車(下車後東へ徒歩約300メートル)

- 西日本旅客鉄道(JR西日本)東海道本線(JR京都線) 摂津富田駅から

- バス:高槻市営バスで「土室南」バス停下車(下車後西へ徒歩約600メートル)

関連施設

- 茨木市立文化財資料館(茨木市東奈良) - 太田茶臼山古墳の出土埴輪を保管・展示。

周辺

脚注

参考文献

関連文献

関連項目

外部リンク

Wikiwand - on

Seamless Wikipedia browsing. On steroids.