臼杵城

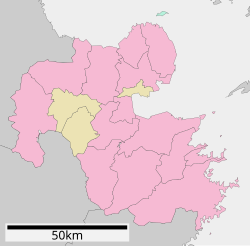

大分県臼杵市にあった城 ウィキペディアから

臼杵城(うすきじょう)は、大分県臼杵市にあった日本の城。城跡は国の史跡に指定されている[4][5]。戦国時代、大友宗麟により臼杵城の前身となる「

古橋口

今橋口

卯寅口

概要

丹生島は北、南、東を海に囲まれ、西は干潮時に現れる干潟の陸地でつながるのみという天然の要害をなしていた。なお、「丹生」とは丹(に、鉱物の辰砂)が採取される土地を指し、丹生島とは「金属鉱石の産出する島」という意味である。大友義鎮(宗麟)は、この島一つを城郭化して干潟を干拓して城下を形成した。

城には3重の天守と31基の櫓が上げられた。総二階造り(上下階の平面が同規模)の重箱櫓と呼ばれる形状をした二重櫓が特徴的であった。廃藩後は天守以下建物は一部を残し取り壊され、周囲の海も埋め立てられた。現在、城郭主要部は都市公園として整備され、石垣、空堀が残る。また、二の丸に畳櫓が、本丸に切妻造りの卯寅口門脇櫓が、それぞれ現存する。

歴史

要約

視点

戦国時代

15世紀後半、大友氏の16代当主である大友政親が一時的に臼杵に本拠を置いたことが知られている[6]。政親は後に大内義興によって処刑され、本拠地も府内に戻されているが、その菩提寺である海蔵寺は現在の臼杵市内にあった(現在は遺構のみ)。

通説では永禄4年(1561年)、毛利氏との戦いに敗れた大友義鎮は、翌永禄5年(1562年)に臼杵湾に浮かぶ丹生島に新城を築き、大分府内大友館から移ったとされている。だが、1557年10月29日に宣教師のガスパル・ヴィレラからイエズス会に送られた書簡(『耶蘇会士日本通信』)には家臣の反乱(小原鑑元らによる「姓氏対立事件」)を避けるために丹生島に移った事が記されており、その後永禄年間初頭までの大友氏関係文書を分析しても義鎮が要人との会談や家臣の呼出を臼杵において行っており、そのまま「在庄(庄=丹生島がある臼杵庄)」していた可能性が高いことが裏付けられる[7]。従って、具体的な時期を断定する史料は存在しないものの、義鎮自身は弘治3年(1557年)前後には臼杵へ拠点を移していたと考えられている[6]。府内では既得権益が障害となり、大友氏が十分な経済的権益を確保できなかったが、新たに臼杵に本拠を移すことで、臼杵の湊と城下町が一体化した経済都市を創り出し、安定的に直接支配する体制を構築しようとしたと推測されている[8]。

ポルトガル人宣教師ルイス・フロイスの記録によると、城下には多くのキリスト教の施設が建立され城内には礼拝堂もあったとしている[9]。その後、田原親貫の反乱鎮圧のために天正7年(1579年)から2年ほど府内に政庁を戻しているものの一時的な措置であり、大友氏の改易まで臼杵に本拠地が置かれていたと考えられている[6]。

天正14年(1586年)の島津軍の侵攻(丹生島城の戦い)に対して「国崩し」と呼ばれたポルトガルから入手の大砲、「フランキ砲」を動員するなどして島津軍を退けたが、城も城下も大きく損失した。その翌年、大友義鎮は死去した。

近世

文禄慶長の役にて、義鎮の嫡子義統が敵前逃亡の咎を受けて改易処分となり、かわって石田三成の妹婿である福原直高が3年の間居城。

慶長2年(1597年)太田一吉が入城して、城下の復興や城の近世城郭化が行われ、城の北西部の祇園洲に三の丸を増築し大手門を現在の場所に移すなどの大改修が施され、現在のような姿となる礎を築いた。

関ヶ原の戦いの後、慶長5年(1600年)に美濃国郡上八幡より5万石で稲葉貞通が入封、その子稲葉典通と2代にわたって修築が行われ現在のような姿となった。稲葉貞通入城以降、明治維新まで、稲葉氏15代の居城となった。

近現代

1873年(明治6年)には城内の建物が一部を残して払い下げて撤去された。1877年(明治10年)6月1日、(西南戦争豊後方面の戦い)野村忍介指揮する薩摩軍奇兵隊の進攻に備えて、旧臼杵藩の家老であった稲葉頼が臼杵隊を組織して臼杵城に篭城。奇兵隊の襲撃に抵抗するが臼杵城は落城し臼杵は薩摩軍に占領される。6月7日、新政府軍から4個大隊と軍艦3隻の援軍が送られて、6月9日臼杵城を奪還。薩摩軍は熊田に撤退した[10]。1887年(明治20年)には城の周囲の海が埋め立てられた。

1966年(昭和41年)には大分県の史跡に指定された。2001年(平成13年)、二の丸大手門に当たる大門櫓が木造で復元された。2017年(平成29年)には続日本100名城(193番)に選定された[11]。

天守

天守は、3重4階で平面規模は6間四方(6尺5寸間)、高さは天守土台から6間1尺あった。外観の形状については詳らかではないが、各時代の城絵図ではさまざまな姿が描かれ、寛永年間に作成された臼杵城絵図の天守は望楼型のように描かれ、17世紀半ば以降の臼杵城天守は層塔型のように描かれている。複合式または連結式で、絵図によって異なるが、2重のかぎ型の多聞櫓と1棟の二重櫓を描いてあったり、二重櫓を3棟描いてある描写もある。延宝年間の指図では東側に5棟の付櫓平面が連なるように描かれている。

2007年(平成19年)度に臼杵市教育委員会が行った本丸天守台の発掘調査によって、石垣構造や整地層包含遺物から天守台石垣が文禄3年(1594年)から慶長5年(1600年)の間に築かれたものであることがわかった。この時期は臼杵城天守が建造された時期と重なる。また、明暦元年(1655年)には「天守御修理成」(『温故年表』)とあるが、天守台石垣もこの改修の際に一部積みなおした痕跡があり、天守の修理は大規模なものであったことがうかがえる。

関連作品

・赤神諒『大友の聖将』(角川春樹事務所、2018年7月14日)ISBN 978-4758413268(丹生島城の戦いを題材とした小説)

参考画像

- 畳櫓(現存建築)

- 卯寅口門脇櫓(現存建築)

- 復元された二の丸大門櫓

- 本丸空堀

- 天守台跡石垣

- 着見櫓櫓台石垣

脚注

関連項目

外部リンク

Wikiwand - on

Seamless Wikipedia browsing. On steroids.