水車小屋

水車を備えた構造物 ウィキペディアから

水車小屋(すいしゃごや)または水車場(すいしゃば)は水車を備えた構造物で、水車によって穀粉、製材、織物生産、金属加工など何らかの機械的工程を駆動する。英語では watermill と呼ぶが、直訳すれば「水力のひき臼」であり、必ずしも水車が必須とは言えないし、小屋とは限らない。

日本では、農村などで米搗きなどに利用する目的で近年までは全国各地に見られたが、最近ではその数は激減した。しかし、その牧歌的景観は日本の田園風景によくなじむものとして、観光目的などで残されたり、再建されたりしている。南ドイツ一帯にはまだ水車小屋の多く残る地帯がある。

歴史

要約

視点

→「水車」も参照

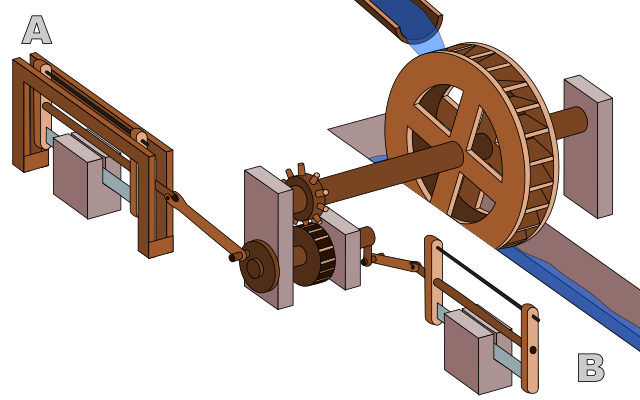

水車場には基本的に2種類のものがあり、1つは垂直な水車で駆動して(回転軸を変換するために)歯車機構でその動力を伝達するもので、もう1つは水平な水車を使うものである。前者はさらに水が水車にどう当たるかによって、上射式水車、中射式水車、下射式水車に分けられる。

西洋

古典古代

水車場の構成要素である水車と歯車は紀元前1世紀にギリシア人が発明し、ローマ帝国時代には下射式、上射式、中射式の水車場が運用されるようになった[1]。

西洋での動力水車についての最古の文献は、ビザンチウムのフィロン(紀元前280年-220年ごろ)に仮託した紀元前80年頃のものである。サキヤ(水汲み水車)の螺旋機構はそのころ既に完成しており、プトレマイオス朝エジプトの紀元前2世紀の壁画にも描かれている[2]。

Lewis は水平型の水車を使った単純な水車場はギリシアの植民都市ビュザンティオンで紀元前3世紀前半に、垂直型の水車による水車場はプトレマイオス朝時代のアレクサンドリアで紀元前240年ごろに実用化されたとしている[3]が、一般的には紀元前2世紀後半と考えられている。

古代ギリシアの地理学者ストラボンは『地理誌』の中で、紀元前71年より以前からポントスのミトリダテス6世の宮殿の側に水力製粉所があったことを記している[4]。

古代ローマの技師ウィトルウィウスは紀元前40年から紀元前10年ごろ、西洋では初めて水車場について工学的な記述を残している。それは下射式水車を動力源とし、歯車機構でそれを伝達するものだった[5]。また、パン生地や粘土などを捏ねる水力機械の存在も示しているともしている[6]。

古代ギリシアの風刺詩人テサロニカのアンティパトロスは、紀元前20年から紀元10年ごろの改良された上射式水車を使った水車場について記している[7]。彼はその製粉の様子と人間の労働を軽減するという事実を次のように賞賛している[8]。

古代ローマの博物学者大プリニウスは紀元70年ごろの『博物誌』の中で、イタリア半島の大部分で水力駆動のはねハンマーが使われていることを記している[9]。シリア属州のアンティオキアでは、紀元73年ごろの縮絨(毛織物の仕上げ工程のひとつ)用水車場の証拠が見つかっている[10]。

南フランスの紀元2世紀のバルブガル水道には水車場があり、古代ローマの西側では機械動力が集中していた地域の1つである[11]。16台の上射式水車があり、同数の穀粉機を駆動していた。1日で約4.5トンの穀粉を生産していたと見られ、アレラーテに当時住んでいた12,500人の住人の食べるパンを作るのに十分な生産量だった。同様な水車場複合施設はローマに小麦粉を供給するためにヤニクルムの丘に建設された。この施設はローマにとって非常に重要だったため、後にアウレリアヌス城壁内になるよう城壁が建設された。

2世紀末ごろの中射式水車を使った水車場がフランスのレ・マルトル=ド=ヴェールで発掘されている[12]。

紀元3世紀のヒエラポリスには石切り用水車場があり、クランクやコネクティングロッドといった機械要素を使った西洋では最古の例として知られている[13]。同様の水車場は6世紀ごろのジャラシュやエフェソスの石切り場にもあった[14]。4世紀の詩人アウソニウスはモーゼル川についての詩の中で大理石の石切り用水車場(現在のドイツにあった)について記している。ほぼ同時代のキリスト教の聖人ニュッサのグレゴリオスもローマ帝国各地で水力が利用されている様を記録に残している[15]。

最古のタービンを使った水車場とされているのがアフリカ属州のシャムトウ遺跡やテストゥールで見つかった遺構で、3世紀末から4世紀初めのものである[16]。水力を使った最古の炉としては、フランスのマルセイユで見つかった遺構がある[17]。

大プリニウスによれば水車場は主に穀物から穀粉を作るのに使われたが、他にも縮絨や大理石の石切りにも使われた[8]。

古代ローマでは固定の水車以外に水面に浮かべる形の水車も使い、ローマ帝国各地で水力を利用していた。軸が垂直で水車本体は水平なものをギリシア式、軸が水平で水車本体が垂直なものをローマ式と呼んだ。ギリシア式の方が古くからあって構造が単純だが、水流の速度が速くないとうまく機能せず、駆動できる石臼も小さかった。ローマ式は歯車を使って回転軸の方向を変換してやる必要があった。

古代ローマの水車場は十数か所しか見つかっていないが、ローマ水道が広範囲に張り巡らされていたことから、まだ見つかっていない水車場の遺跡があると見られている。例えばロンドンでは、フリート川に沿って存在した水路の遺構から潮力を使った水車場と見られるものが見つかっている[18]。

537年、東ローマ帝国の将軍ベリサリウスは東ゴート王国を包囲した際に、水面に浮かべる形態の水車船と呼ばれるものを巧妙に使い、ゴート人への水の供給を断った[19]。これは、流れの速い川に係留して浮かべた船に水車を設置したものである。

中世

西ローマ帝国の崩壊に続く民族移動時代にも水車場の重要性は変わらなかった。中世前期の水車場の急増と同期するように言及する文書(法典、修道院の憲章、聖人伝など)も急増した。

6世紀のガリアには10基の水車があったとされる[21]。カロリング朝時代にはその領土内の水車場の数は「無数にある (innumerable)」とされるようになり[22]、ドゥームズデイ・ブック(1086年)にはイングランドだけでも5,624の水車場が記載されているが、考古学調査でその正確な位置が判明しているのは2%だけである[23]。その後の研究で最低でも6,082の水車場があったと推定されているが、イングランド北部の記録は不十分と見られ、実際にはさらに多かったと見られる[24]。1300年ごろにはその数は10,000から15,000にまで増えた[25]。7世紀初めまでにはアイルランド島にも水車場が作られ、8世紀にはドイツでローマ帝国に征服されなかった北部にも水車場が広まっていった[26]。水車船や潮力を使った水車場 (en) は6世紀に登場した証拠があるが、それ以前の古代に存在したかどうかについては確証がない[27]。それらは大西洋や河川の水位の変化に応じて作動するもので、中世前期の水車場の広まりを示している。

近年、アイルランド島の海岸で相次いで潮力を使った水車場の遺構が見つかり、その登場年代が早まってきている。6世紀の垂直型水車を使った潮力水車場は、ウォーターフォード近郊のキロタランにあった[28]。リトル・アイランドで見つかった水平型水車を使った2つの水路のある潮力水車場は630年ごろのものである[29][30]。それと並んで、垂直型の下射式水車を使った潮力水車場も見つかっている[29][30]。北アイルランドのストラングフォード・ラフ(湖)に浮かぶ島には787年のものとされる Nendrum Monastery mill がある。その石臼は直径830mmで、垂直型水車は最大で7馬力から8馬力の力を発揮したと推定されている。同じ島から619年のものとされる水車場も後に見つかった[31][32]。

2005年、Adam Lucas は西ヨーロッパにおける水車場の用途ごとの登場時期の調査結果を公表した。フランスが水力利用において進んでいたという結果が見て取れるが、Lucas は他の国の水車場についての発達がフランスに比べて進んでいない点を強調している。

中国

中国では紀元前3世紀から水車が使われている。当初ははねハンマー(または杵)や石臼を機械的に回転させる動力源として全土で広く使われ、各地の墳墓や遺跡から遺構や部品が発見されている。天体観測用の渾天儀(張衡参照)などにも使われた。

紀元前2世紀の前漢代になると水力を動力として歯車やシャフトを介して動作させる鉄の熔連用の鞴、窯の操作抗、翻車が作られた。前漢の学者の桓譚の20年ごろの著作『新論』に、水力による杵についての言及が見られる。[35]また後漢書では、杜詩が建武7年(30年)にクランクなどの機械要素を使っ水排(水力の鞴)を作った」との記述がある。[36]。

488年、数学者で技術者の祖沖之が水碓磨(水力によるひき臼)を作り、それを南斉の武帝(在位482年-493年)が視察した記録が残っている[37][38]。隋代(581年-618年)の楊素は、6世紀初めまでに数百の水磑(水車場)を運用していたと書かれている。[38][39]。『広弘明集』に、大業8年(612年)水車場から得られた利益について仏僧が議論していることが記されている。[40][41]。

唐代(618年-907年)になると737年に水路についての法律が制定され、水車場が水路を妨げてはならないとされ、場合によってはその使用が特定の季節に限定された[38]。8世紀唐代の別の文献では、有力者のものであれ、商人のものであれ、仏教寺院のものであれ、法規制に違反した水車場を政府が取り壊していたことが記されており、そういった法律が厳格に適用されていたことがわかる[38]。唐の皇帝玄宗(在位712年-756年)に仕えた宦官高力士は天宝8年(748年)に5台の水車のある水車場を所有しており、日産300斛ほどの小麦粉を製造していた[38][42]。

610年か670年に、日本に水車場の技術が伝えられたという説がある[43]。チベットには遅くとも641年までには伝わっている[43]。

- 日本民家園に移築された水車小屋の内部。心棒の回転を歯車に伝えて米搗き臼、粉ひき臼を運営する。

インド

イスラム世界

イスラム世界では、東ローマ帝国やサーサーン朝の遺領であるイランからエジプトの掛けて、広く使用されていた水車を継承している。イスラム世界での水車場の用途としては、製粉、籾すり、杵つき、製材、製鉄、製糖などがあり、水車船や潮力水車場もあった。11世紀までにイスラム世界のほとんどあらゆる集落に水車場ができ、その範囲はアンダルスや北アフリカから中東を経て中央アジアにまで広がった[44]。中東の技術者は水車場や揚水機械にクランクシャフトやタービンや歯車を使い、水源としてダムを建設し水の位置エネルギーを蓄えることで、水車場などにさらに力を供給できるようにした[45]。縮絨や製鉄のための水車場はアンダルスからキリスト教世界(スペイン)に12世紀に伝わった。水車場を中心とした比較的大規模な工場が11世紀から13世紀のアンダルスで建設されている[46]。

イスラム世界の技術者らは、水車の出力を高めるためにいくつかの手段を使った。その1つは、橋の橋脚に水車を設置して捉える水流の量を増やすというものだった。もう1つは流れの中に係留した船に水車を設置した水車船である。この技法は10世紀にチグリス川とユーフラテス川で採用され、チーク材と鉄でできた巨大水車船で日産10トンの穀粉を生産し、バグダードの穀倉に供給していた[47] 。

水車場の運用

要約

視点

一般に水車やタービンには川や専用のため池から水路やパイプ(用水路、導水路、導水管)を通して水を供給する。水流の力で水車やタービンの羽根を動かし、それらが軸を中心に回転し、その回転力によって他の機構を動かす。水車やタービンを回した水は排水路に排水されるが、それが次の水車やタービンの導水路ということもある。水量は水門で調節される。水門は洪水の制御手段にもなる。大規模な水車場には複雑に相互接続された水路があるため、水門も多数存在する。

最古の水車場では水平型の水車を使っていた。単純な羽根のついた水車を水平に流れに沈めて垂直な軸を回転させ、その上部に直接設置された石臼を回転させていた。この種の装置では歯車機構がないため、水車の回転数の限界がそのまま石臼の回転速度の限界となり、作業速度の限界となっていた。

欧米の水車場で使われている垂直型水車は、下射式、上射式、中射式に分類される。水平な軸を回転させるので、これを直接使ってハンマーや杵を持ち上げることができ、鍛冶や縮絨などの作業ができる。しかし石臼を回転させて穀粉を作るには、回転軸を垂直にする必要がある。このためには歯車機構が必要で、歯数を調節することで回転数を上げることができる。欧米の製粉用水車場では水車が水平な軸を回転させ、その先端に歯車がある。この歯車が垂直な軸に設置された歯車とかみ合い、同じ軸上に設置された大きな歯車を回転させる。これに別の小さな歯車をかみ合わせて回転させ、その軸に設置された石臼が回転する。駆動できる石臼の数は水量に依存する。19世紀にはこの機構が改良され、1つの水車で石臼を4つまで駆動可能になった[48]。各段階のギア比を調整すれば石臼の回転速度を上げることができる。水門の開け具合を調整することで水量の季節変動を補償できる。

多くの場合、垂直な軸の大きな歯車で駆動するのは1つの石臼だが、1つの建物にこのような機構が複数存在することも珍しくない。1つの水車で複数の石臼を駆動する機構を初めて描いたのは Henry Beighton で1723年のことである。それを1744年、ジョン・デサグリエが出版した[49]。

上射式水車は比較的後になってからの技術革新で、従来の下射式の約2.5倍の効率である[48]。下射式では水車を単純に水路の水流に設置したものであり、水流によって回転した羽根が後方で水流から出る際に回転を妨げる力が働くため、本質的に効率が低い。上射式は水流を水車の上に持ってくることでこの問題を解決した。水車には単なる羽根ではなくバケツ状の水を溜める部分があり、上からの水をそこに溜める。その重みで水車は回転し始める。バケツは下がるに従って斜めになるので水がそこから流れ落ちていく。水車自体はその排水路に浸かっていないので、回転を妨げる抵抗が発生しない。水の重さだけでなく、上から水車に落ちる水の衝撃も回転に利用される。上射式水車を使うには水車よりも高い位置に水を溜める必要があり、ため池や水路や水門なども建設する必要がある。

19世紀末までにペルトン水車が発明され、従来の水車の代わりに導水管とペルトン水車のタービンを設置する水車場もあった。

水車(鋼製)の先端に歯車の歯を付け、軸ではなく、その歯車を別の歯車と噛み合わせることで駆動する方式もある。

潮力を使った水車場は、動力源として川の流れを使わず、海岸の小さな湾の口に防波堤や道路を築き、そこに設置する。干潮時に水門を開いて徐々に上がってくる海水を湾内に入れる。満潮になると水門を閉める。外側の潮がある程度引いたら水車への水門を空けて内側の海水を流し、水車を回転させる。これはカナダのファンディ湾のように干満の差が大きい場所で特に効果を発揮する。現在も動作する例として Eling Tide Mill がある。

また、大きな橋では橋脚の間の水流がその前後よりも速いため、そこに水車を設置することがある。ロンドン橋の下にはかつて水車場が多数あり、船頭が通りにくいと不平を言っていた。

現代の水車場

20世紀初めごろには先進国では電力が安価に使えるようになり、水車場は廃れていったが、1960年代ごろまでは田舎の水車場で運営が続けられたところもあった。今も運営されているのは主に観光用がほとんどで、水車を動力源として何らかの生産をしているところは少ない。

開発途上国では今も製粉に水車場を使っている国もある。例えばネパールには25,000箇所、インドには200,000箇所の水車小屋があると見られている[50]。その多くは古くからの方式のままだが、一部は木製の部品を金属製のものに置換して効率を向上させている。例えば Centre for Rural Technology, Nepal は2003年から2007年の間に2,400箇所の水車小屋を改造している[51]。

水車場の用途

- 製粉 - 碾き臼を回転させ、穀物をひいて穀粉にする。最も一般的。

- 精米 - 杵を上下させ、玄米を搗いて白米にする。日本では江戸時代の中期以降、都市部を中心に広まった。

- 製糖 - 砂糖車を回転させ、サトウキビを圧搾して汁を絞り出す

- 縮絨 - 毛織物の仕上げ工程。

- 製材 - 鋸を作動させ、木を切断して木材にする。また、原木の樹皮をはがして粉状にし、皮革のなめしに使えるようにする。

- 紡績 - 綿花から木綿糸を作る。産業革命初期に水車を動力源としていた。関連して木製のボビンも水車を動力源として作っていた。

- 機織り - 糸から織物を作る。絨毯などを織る工場でも、水車を動力源とすることがあった。

- 黒色火薬や無煙火薬の製造。

- 高炉、精錬炉、ブリキ細工などは蒸気機関が登場する以前は水力を使っていた。また、溶鉱炉の鞴を操作する動力に、水車が用いられた。

- 刃物の研磨

- 鉄の棒を一定の長さに切断し、釘をつくる。

- 金属の圧延

- 製紙 - 動力として水車を使うと同時に、製造工程そのものにも大量の水を必要とした。

- 主に非鉄金属の鉱石を杵で粉砕する。

- 針の製造もかつては水力を使っていた。

- 菜種油やごま油の製造もかつては水力や風力で圧搾機を操作していた。

- 発電 - 発電機の技術向上と金属製歯車の組み合わせにより、10rpm以下の水車でも有効な発電が可能になったことから、近年ミニ水力・マイクロ水力といった発電用の動力として再評価が進んでいる。

水車小屋の見られる場所

水車小屋と作品

脚注

参考文献

関連項目

外部リンク

Wikiwand - on

Seamless Wikipedia browsing. On steroids.