旧ドイツ東部領土

ウィキペディアから

旧ドイツ東部領土(きゅうドイツとうぶりょうど、ドイツ語: Ehemalige deutsche Ostgebiete)は、第一次・第二次世界大戦後にドイツが失ったオーデル・ナイセ線以東の州や地域(領土)を集合的に呼ぶ用語である。特にドイツでは、第二次世界大戦でドイツが失った領域のみを指すことが多い[1]。大戦後にドイツが失った領土は、第一次大戦時に全体の13%、第二次大戦時に全体の38%に及んでいる[2]。

第一次世界大戦後に喪失した地域:

メーメルラント、西プロイセン、ポーゼン州、及びシュレージエンの一部

第二次世界大戦後に喪失した地域:

東プロイセン、ポンメルン、東ブランデンブルク(ノイマルク地方)、及びシュレージエン

用語

ポツダム協定において、ドイツから他国へ移譲される領域は「旧ドイツ領域(オーデル・ナイセ線の東)」と表記された。以後、オーデル・ナイセ線の東に位置する旧ドイツ領を指すにあたっては、その領有時期を問わず、この「旧ドイツ領域」という表現を改変した用語がもっとも一般的に使用されてきている。

「東ドイツ」と言う用語は、20世紀の国境移動により徐々に意味が変化した。かつては第二次世界大戦前の旧ドイツ東部領土をさす語として使われていたが[要出典]、後には、戦後のドイツ民主共和国およびドイツ再統一後の当該5州(戦前の「中部ドイツ」(ドイツ語: Mitteldeutschland))を表すようになった。ザクセン州などの東部の州においては、現在でも行政機関が自領域を「中央ドイツ」と呼ぶ例がある。

20世紀の政治における旧東部領土

これらの領域の全部または一部の主権問題は、1919年から1990年に至るまで、頻繁に外交上の問題となった。両大戦間のドイツでは、ヴェルサイユ条約により1919年にドイツから割譲された領域(大部分は18世紀末にポーランド分割により獲得された地域)はドイツに戻されるべきという主張が盛んになされた。この主張は第二次世界大戦の重要な先触れの一つであった。1939年、ドイツはポーランドに侵攻すると、当該領域を再占領し併合したのである。そして、1945年に第二次世界大戦が終結すると、当該領域に対する管轄権(裁判権)の国際的な承認は撤回され、ドイツはオーデル・ナイセ線の東側領域を全て失った[注 1]。第二次世界大戦後のポーランドでは、オーデル・ナイセ線の東にある1937年のドイツ国境内の領域は、ソ連の管理下に置かれた東プロイセン北部(後にカリーニングラード州として、ロシア共和国に編入)を除き獲得した領土を「回復領」と呼んでいる。1945年、ポーランド人民共和国がナチス・ドイツから「回復した」領域であるとして、プロパガンダ[4]として回復領という言葉を用いることを好んだ。しかしこの表現は正式には1949年に使用されなくなった。

第二次世界大戦後のドイツの歴史および政治においては、所謂「ドイツ問題」が重要な焦点であった。ドイツ問題を巡る論争は、冷戦の政治と外交に影響を及ぼし、1990年のドイツ再統一に向けた交渉で重要な役割を演じた。1990年、ドイツ再統一に際して、ドイツは現在の東部国境を正式にドイツ最終規定条約で承認した。

現在もポーランド政府は、没収した個人の資産や土地の返却及び賠償において拒否を続け、ドイツとポーランド両国間の問題となっている[5]。

1871年-1945年のドイツ東部領土

要約

視点

ドイツ帝国建国

1871年のドイツ帝国建国の際、最大かつ最有力な地域がプロシア(プロイセン)であった。すなわち、その領域であった東ブランデンブルク、シレジア、ポメラニア、およびプロイセン地域やポズナン(ポーゼン)は、1871年の建国以来のドイツ帝国領であった。後にこの領域はドイツで「ドイツ帝国東部領土」(Ostgebiete des deutschen Reiches)と呼ばれることになる。

ポーゼン州中央部および東部[6]や上部シレジアの東南部、あるいは西プロシアの西部(後にポーランド回廊となる地域)といった一部の地域では、人口の過半はポーランド人が占めており、それに対して他の地域は[要出典]ドイツ人が多数を占めていた。

しかし、帝国議会の主要勢力であるカトリック中央党が徐々に、そしてのちには露骨にポーランド語話者の権利を否定するようになると、ドイツ帝国議会およびプロイセン王国議会のポーランド人議員であるヴォイチェフ・コルファンティは、本来はコスモポリタニズム(超国家市民主義)であったはずのカトリック教会やカトリック中央党がドイツ民族主義の道具として利用されていることを悟り、党から離脱、上シレジア地方などのポーランド語話者および既に生活がドイツ化しドイツ民族として登録されていた膨大なポーランド系ドイツ帝国臣民に対し、ポーランド人としての民族覚醒を強力に訴えた。ブレスラウ(現ヴロツワフ)のブレスラウ大学ではコルファンティはドイツ民族のうちに自身の政治思想の理解者たちを見つけた。コルファンティに対する強力なドイツ人支持者たちのなかには、当時ブレスラウ大学の助教授で、のちにベルリン大学の教授となる、マックス・ヴェーバーと並び称されるドイツ社会学者ヴェルナー・ゾンバルトがいたのである。[要出典]

ヴェルサイユ条約

第一次世界大戦終結時のヴェルサイユ条約では、ドイツ領の一部を他国に割譲することが強いられた。中央ヨーロッパにおいて割譲されたのは以下の地域である。

- ヴィエルコポルスカ(「ポーゼン州」)やポメレリア(西プロイセンに属す)の大半。この地域の大部分は、プロイセン王国がポーランド分割で獲得したもので、ヴィエルコポルスカ蜂起後に再建されたポーランド第二共和国に割譲された(上部シレジアの510km2と2万6000人を含む、5万3800km2と422万4000人)[注 2]。

- モラヴィア・スレスコ州のフルチーン地域をチェコスロバキアに割譲(316km2または333km2、4万9000人)

- 上部シレジアの東部(カトヴィツェを含む)をポーランドに割譲(3,214km2、96万5000人)

- 東プロイセン東北部の「メーメル地方」と呼ばれた地域。フランスの統治下に置かれた(後にクライペダ地方としてリトアニアに併合された)

- ジャウダヴァ地域をポーランドに割譲(492km2[8][要出典])。更に、東プロイセン国民投票後に、西プロイセン東部と東プロイセン南部(ヴァルミアとマスリア)の数村がポーランドに割譲された。

- バルト海に流入するヴィスワ川デルタ地帯のダンツィヒ(グダニスク)は、国際連盟と部分的にポーランドの管轄下におかれる自由都市ダンツィヒとなった(1893km2、1929年時点で40万8000人)。

ヴェルサイユ条約においては、明らかにポーランド語話者が過半を占める領域は、たとえ住民投票で反対が多数であっても、ポーランドに割譲された。しかし、ポーランド内のゲルマン民族による入植の正当性を認める要求は絶えず、当該領域がドイツに属すべきかポーランドに属すべきかという問題を再燃させつづけ、第二次世界大戦の原因の一つとなった。[要出典]

フルチーン地域とメーメル地方のドイツ併合

1938年10月、ヴェルサイユ条約に基づいてチェコスロバキアに割譲されたモラヴィア・スレスコ州のフルチーン地域(チェコ語でHlučínsko、ドイツ語でHultschiner Ländchen)は、ミュンヘン会談によりチェコスロバキアが失う地域の一部として第三帝国に併合された。しかし他のチェコスロバキアによる失地とは違い、ズデーテンラント帝国大管区(ズデーテン地方を含む行政区域)ではなく、プロイセン自由州(上部シレジア)に併合された。

1938年後半までに、リトアニアはクライペダ地方(メーメル地方)の支配権を失っていた。最後通牒を突きつけられたリトアニア代表団はベルリンへ急行したが、1939年3月23日早朝、リトアニア外務大臣ユオザス・ウルプシースとドイツ外務大臣ヨアヒム・フォン・リッベントロップは「ドイツに対するメーメル地方割譲条約」に調印し、代わりにリトアニアは数年前に建設したばかりのメーメル港におけるリトアニアの自由貿易権を保障された。

第二次世界大戦

→詳細は「ナチス・ドイツによるポーランド併合」を参照

1939年、第二次世界大戦開戦にてポーランドの領土が占領されると、ドイツはヴェルサイユ条約によって失った東部領土、およびその他の東部領土を一方的に併合した。ポーランドは降伏しておらず、連合国の一員として戦いを続けており、この領域変更は連合国側(1942年に連合国共同宣言により国際連合を結成)からは一切承認されなかった。[要出典]

ポーランド侵攻後、第三帝国はヴェルサイユ条約により1919年-1922年にポーランド第二共和国に割譲したドイツ帝国の旧領土(「ポーランド回廊」、西プロイセン、ポーゼン州、上部シレジアの一部を含む)を一方的に併合した。自由都市ダンツィヒでも、評議会が再びドイツ領となることを議決した。ただし、ポーランド人とユダヤ人は投票権を奪われ、ナチス以外の政党は全て禁止された上での投票であった。ドイツ帝国領でなかったポーランド領も、第三帝国に併合された。[要出典]

アドルフ・ヒトラーの二つの布告(1939年10月8日と10月12日)により、併合されたポーランド領は次の行政区画に分割された。

- ヴァルテラント帝国大管区(当初はポーゼン帝国大管区): ポズナン県全体、ウッチ県の殆ど、ポモージェ県の5郡、ワルシャワ県の1郡

- ダンツィヒ=西プロイセン帝国大管区(当初は西プロイセン帝国大管区):ポモージェ県の残りの地域と自由都市ダンツィヒ

- チェハヌフ地区(ジヒェナウ行政管区):ワルシャワ県北部の5郡(プウォツク、プワンスク、シェルプツ、チェハヌフ、ムワヴァ):「東プロイセン」となる

- カトヴィツェ地区(カットヴィツ行政管区 )または非公式には東上部シレジア(Ost-Oberschlesien):ソスノヴィエツ、ベンジン、フシャヌフ、ツァヴィエルチェとオルクシュ、ジヴィエツ

当該領域は9万4000km2を占め、1000万人の人口があった。残りのポーランド領土はソビエト連邦のポーランド侵攻によって併合されたり(独ソ不可侵条約を参照)、ドイツの管理するポーランド総督府の支配下に置かれたりした。

1941年6月のバルバロッサ作戦にてドイツがソビエトを攻撃すると、ビャウィストク、ビエルスク・ポドラスキ、グライェヴォ、ウォムジャ、ソクウカ、ヴァウカヴィスク、フロドナを含むビャウィストク地区は、東プロイセンに「付属」(併合ではない)された。一方、リヴィウ、イヴァーノ=フランキーウシク、テルノーピリを含むガリツィア(ガリチア地区)はポーランド総督府領とされた。

ポツダム会談

→詳細は「ポツダム会談」を参照

第二次世界大戦後、ポツダム会談(1945年7月17日から8月2日まで)での合意通り、オーデル・ナイセ線の東の地域全てが、1939年以前にドイツ領として国際社会が承認していたか第二次世界大戦でドイツが占領したかにかかわらず、他国の支配下に置かれた。関連するポツダム協定の条項は、次の通りである。

V. ケーニヒスベルクと近隣地域アメリカ合衆国大統領とイギリス首相は、来るべき和平調停において、本会談における本提案を支持することを表明した。

会談では、ダンツィヒ湾東岸の地点から東に、ブラウンスベルク・ゴルダプの北を、リトアニア・ポーランド共和国・東プロイセンの国境合流地点に及ぶ、バルト海に隣接するソビエト社会主義共和国連邦の西部戦線の領域について、和平調停では領土問題の最終決定を保留するというソビエト連邦政府による提案を検討した。

会談では、原則として、ケーニヒスベルクとその隣接地域のソビエト連邦への最終的な移管に関して、上記のように、実際の国境を専門家による検討の対象とする、というソビエト政府の提案に合意した。

VIII. ポーランド3ヶ国の首脳は、ポーランド西部国境に関する最終決定を保留しつつ、バルト海からシュヴァイナムンデのすぐ西を始点として、そこからオーデル川(ポーランド語:オドラ川)沿いを西のナイセ川(ポーランド語:ニイサ川)の合流点に至り、西ナイセ川沿いをチェコスロバキア国境に至る線によって囲まれる、本会談で到達した了解にしたがってソビエト社会主義共和国連邦の支配下に置かれない東プロイセンの地域を含み、また自由都市ダンツィヒの領域を含む旧ドイツ領域について、ポーランド国家の統治下におかれ、この趣旨においてソ連のドイツ占領地域の一部とみなされるべきではないことを合意する。(強調は引用者による)

...

イギリス政府とアメリカ合衆国政府は、ポーランド国民統一臨時政府をポーランド国の承認された政府とし、ポーランド国の領域内にあり、その支配下にあるポーランド国に属する資産に関する権利について、その資産の種別を問わず、保護する手段を講じた。

...

クリミア会談で到達したポーランドに関する合意に従い、3ヶ国の首脳は、ポーランドが受け取るべき北と西の領域の追加に関するポーランド国民統一臨時政府の意見を求めた。ポーランド全国評議員会代表とポーランド国民統一臨時政府のメンバーが会談に迎えられ、十分に意見を表明した。3ヶ国の首脳は、ポーランドの西部国境の最終決定は、和平調停を待つべきであるという彼らの意見を再確認する。

連合国は次のようにも合意した。

XII. ドイツ人の秩序ある移転(ソビエト連邦、アメリカ合衆国、イギリスの)3ヶ国政府は、本問題についてあらゆる側面から検討し、ポーランド、チェコスロバキアおよびハンガリーに残る全ドイツ人、またはその一部のドイツへの移転を実施しなければならないであろうという理解をえた。また、実施される移転は秩序よく、人道的に実行されるべきことを合意した。

この合意の理由について、ウィンストン・チャーチルは次のように述べている[9]。

追放こそが、我々が検討できた範囲において、最も満足でき長く維持できる手段である。終わりなき問題の原因となる人口の混在は行なわない。一掃するのである。

第二次世界大戦後

要約

視点

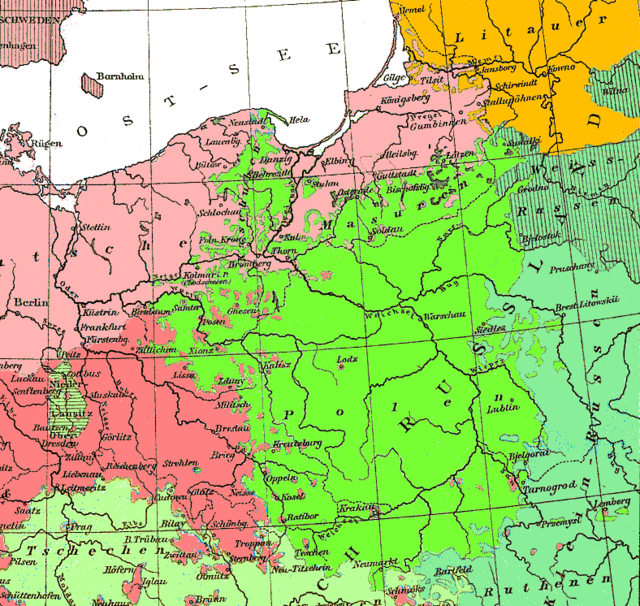

水色:第一次世界大戦後に失った領土

緑色:第二次世界大戦後にポーランドへ割譲された領土(回復領)

黄色:第二次世界大戦後にソビエト連邦へ割譲された領土(カリーニングラード州)

当該領域の最終処分に関する論争は、1945年から1990年にかけて、国際的な議論の主題となった。

西ドイツ政府は「一時的にポーランドとソ連の管理下にある旧ドイツ領土」という用語を用いることを好んだ(注:ここで言う「旧ドイツ領土」は、1937年のドイツ国境内の東部ドイツのことである)。この言い回しはポツダム協定で用いられたものだが、西ドイツ政府だけが使用し、ポーランド政府とソ連政府は、当該領域がいずれドイツに返還されるべきとの明白な含意に反対し、使用しなかった。[要出典]

スターリン主義の共産主義者の率いていた、当時のポーランド政府は、当該領域が第二次世界大戦の500年前にポーランド民族により支配され、そして1945年にナチス・ドイツから「回復した」領域であるとして、プロパガンダ[4]として回復領という言葉を用いることを好んだ。しかしこの表現は公式には1949年に使用されなくなった。

ドイツ人の追放と再入植

→詳細は「ドイツ人追放」および「第二次世界大戦中と戦後のポーランドからのドイツ人の脱出と追放」を参照

オーデル・ナイセ線の東のドイツ語話者人口(旧ドイツ東部領土だけで約1000万人)のうち、既に1944年から45年の冬に、前進する赤軍からドイツ当局により撤退させられたり、自力脱出したりしていなかった人々は、大部分が追放された。戦後すぐのドイツの情報源は、撤退したり追放されたドイツ人の数を1600万人、死者の数を170万人から[10]250万人と[11]引用することも珍しくなかったが、今日その数は一部の歴史家から誇張されているとされ、40万人から60万人が妥当だろうとみなされている[12]。今日の概算では、ドイツ人難民の数を1400万人、そのうち約50万人が撤退や追放の途上で死亡したとする見解がある[12][13]。ポーランドでは、追放の途上にあるドイツ人たちに私的に援助の手を差し伸べることは禁止された。[要出典]

同時に、中央ポーランド出身のポーランド人、旧ポーランド領から追放されたポーランド人、抑留や強制労働から生還したポーランド人、ヴィスワ作戦で強制的に再移住させられたウクライナ人、およびホロコーストを生き延びたユダヤ人が、ポーランドが得た領土に入植したが、旧東プロイセン(カリーニングラード州)の北は、軍事地域に編入され、次いでロシア人が入植した。[要出典]

東方外交

ヴィリー・ブラントが西ドイツの首相だった1970年代、西ドイツは外交関係政策についてハルシュタイン原則を捨て、「東方外交」を行なった。西ドイツは「少なくとも当分の間、ドイツの民族自決や再統一に関する主張を取り下げ、ドイツ民主共和国(東ドイツ)やオーデル・ナイセ線の事実上の存在を承認した」[14]。その後、1970年から1973年にかけて、西ドイツは次々にソビエト連邦(ソビエト・西ドイツ武力不行使条約)、ポーランド(ワルシャワ条約)、東ドイツ(東西ドイツ基本条約)、チェコスロバキア(プラハ条約)と友好条約を結び、それによって1970年代に存在したヨーロッパの秩序に順応した[14]。

今日における「旧ドイツ東部領土」の地位

現在もポーランド政府は、没収した個人の資産や土地の返却及び賠償において拒否を続け、ドイツとポーランド両国間の問題となっている[15]。

- 植民者の定着

- かつての住民が高齢化し、実際にドイツの支配を経験した人々が減少する一方で、新たに植民してきた人々が定住し、そこを故郷とする住民も少なからず存在している。

- ドイツ再統一とオーデル=ナイセ線の承認

- 前述した様にポツダム協定でオーデル=ナイセ線が国境と定まったものの、西ドイツは「旧ドイツ東部領土」がソ連ないしはポーランドの占領下に置かれているという見解を取っていた。しかし、ベルリンの壁崩壊をきっかけとした東西ドイツ統一の動きの中で、ヘルムート・コールはオーデル=ナイセ線の承認(=「旧ドイツ東部領土」の放棄)へと動いた。長年の政府方針を転換するとも言えるコールの行動は追放者連盟の猛烈な反発を招いたものの、一方でポーランド側がドイツ統一に当たって、金銭による「旧ドイツ東部領土」のドイツへの併合(更には居住している植民者の追放やひいてはポーランドへの「再侵攻」)という懸念を持っていたことから、オーデル=ナイセ線の承認は統一実現の上で不可欠だった。[要出典]

- 1990年に統一が達成されると、統一ドイツ政権はドイツ最終規定条約の条項を受け入れ、オーデル=ナイセ線の東領域に対する全ての請求を放棄した。これによりポツダム会談におけるソビエト連邦、アメリカ合衆国、イギリス間の覚書にすぎなかったオーデル=ナイセ線は、正式な条約として確定した。更に同年11月14日にドイツ・ポーランド間で国境条約が締結され、国境が正式承認された。

- ポーランドのEU加盟と往来の自由化

- 2004年5月1日にポーランドが欧州連合 (EU) に加盟したことで、それまでオーデル=ナイセ線で行われていた通関手続きが廃止され、また特別な許可なしに相手国にて居住・就労することが可能となった。不動産の購入などではしばらく制限が設けられているものの、かつて居住していた被追放者は制限なく故郷を訪問できるようになった。2007年12月21日からはポーランドがシェンゲン条約に加入したため、国境警備や検問も廃止され、更に行来が容易となった。[要出典]

- 今日ではポーランドのバルト海沿岸地域にはドイツ人観光客が多く訪れている。被追放者の墓参旅行は1990年半ばまで地元には歓迎されない雰囲気が強かったが、現在では不満の表現や失地回復要求の表現ではなく、むしろ善意の懐旧的な旅行と受け止められるようになってきていると、言われている。[要出典]

領有権を主張しているドイツの組織

ドイツには依然として、当該領域はドイツ領であり、その地の資産はドイツ市民の所有物であると主張する組織が存在する。

プロイセン信託(または「プロイセン権利協会」)は、おそらく100人未満の会員数を持つ団体で[16]、2006年12月、ポーランド政府に対して第二次世界大戦終了時に奪われた会員の資産の補償または返還を求める23の個別の要求を、ストラスブールの欧州人権裁判所に提訴した。ドイツ政府とポーランド政府から協同で委任された国際法の専門家による専門家報告は、プロイセン信託が主張する告訴が殆ど勝訴の望みのないことを確認している。しかしドイツ政府にはこのような要求の提訴を止める権限はなく、またポーランド政府は、本提訴に対して正式に見解を表明する必要を感じ、ポーランド外務大臣アンナ・フォティガにより「プロイセン信託がポーランドに対する賠償要求を欧州人権裁判所に提出したという情報を得て、非常に憂慮している」との声明が出された[17]。2008年10月9日、欧州人権裁判所は「プロイセン信託対ポーランド」訴訟を受理できないものとし、その理由として、欧州人権裁判所は、条約締結国に対して、国際協定を批准する前に移行した資産の返還義務を課すことはないとした[18]。

ドイツの修正主義政党

ドイツ国家民主党代表のウド・フォークトは、2006年9月にメクレンブルク=フォアポンメルン州議会で6議席を獲得した後、自党はドイツの「歴史的な国境」を要求し、現在の国境条約に反対することを宣言した[19]。

ドイツ史における旧東部領土

旧東部領土はドイツ史における様々な事件の舞台となった。共産主義時代のポーランドでは、これらの事件を地元のことというよりは「外国の」出来事ととらえるのが一般的であった[20]。例えば、特筆すべき戦闘として、モルヴィッツ(1741年)、ホーエンフリートベルク(1745年)、ロイテン(1757年)、およびツォルンドルフ(1758年)におけるフリードリヒ大王の勝利や、1757年のグロス・イェーガースドルフの戦い、1759年のクネルスドルフの戦いの敗北があげられる。歴史家ノーマン・デイヴィスはクネルスドルフが「プロイセン最大の災害」であり、クリストフ・アウグスト・ティージェの『エレジー』における「血の祭壇の妄想により虐殺された人道」に霊感を与えたものと述べる[20]。ナポレオン戦争では、1807年、東プロイセンのアイラウで勝利したフランスの大陸軍がポメラニアのコウォブジェクに陣取り、包囲されたコルベルク包囲が起きた。この事件は第二次世界大戦の宣伝映画『コルベルク』のモデルとなった。第一次世界大戦ではヒンデンブルクがタンネンベルクやマズーリ湖で決定的な勝利を収め、東プロイセンからロシア軍を駆逐した[20]。

脚注

参考文献

関連項目

Wikiwand - on

Seamless Wikipedia browsing. On steroids.