トップQs

タイムライン

チャット

視点

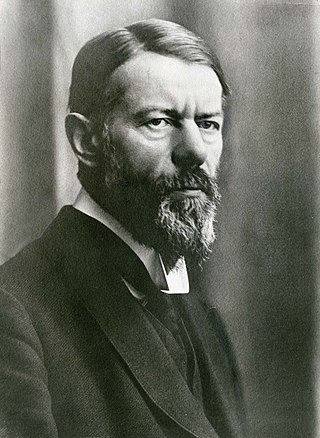

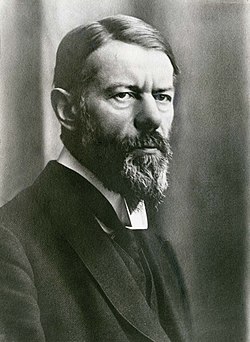

マックス・ヴェーバー

ドイツの社会学者、哲学者、政治学者、経済学者 ウィキペディアから

Remove ads

マックス・ヴェーバー(Max Weber、1864年4月21日 - 1920年6月14日[12])は、ドイツの社会学者、政治学者、経済史・経済学者(新歴史学派)[13]。マックス・ウェーバーと表記されることもある。正式な名前はマクスィミーリアン・カール・エーミル・ヴェーバー(Maximilian Carl Emil Weber)であり、マックスはマクスィミーリアンの省略形。弟は社会学者のアルフレート・ヴェーバー。

Remove ads

社会学黎明期のオーギュスト・コントやハーバート・スペンサーに続く、第二世代の社会学者としてエミール・デュルケーム、ゲオルグ・ジンメルなどと並んで称される[14]。

Remove ads

生涯

要約

視点

1864年4月21日、プロイセン王国エアフルト[注釈 1]にて、父は政治家で、母は上流階級出身の敬虔なプロテスタントの、裕福な家庭に長男として生まれる。1865年、2歳の時に脳膜炎にかかり、華奢でひ弱な体に不釣り合いな充血による大きい頭をしていた[15]。

1869年、エルフルトからベルリンのシャルロッテンブルク・ライプニッツ・シュトラーセへ引っ越した。並外れて早熟だったとされる[16]。12歳の時にはマキャベリ『君主論』を読み、哲学書では、スピノザ、ショーペンハウエル、カントに進んだ。少年時代は、シャルロッテンブルクの家で読書に多くの時間を費やした[15]。1879年、15歳の時、読むだけでなく資料を集め、それを元にして歴史論文「インドゲルマン諸国民における民族性格、民族発展、および民族史の考察」を書いた[15]。大学入学前に王立王妃アウグスタ・ギムナジウムで学ぶ。1882年からハイデルベルク大学法学部で法律学、ローマ法、国民経済学、哲学、歴史などを3セメスター(=一年半)学んだ[17]。ヴェーバーはハイデルベルクでは学生組合に参加し、決闘を行ったりフェンシングを訓練したり、仲間とビールを飲み歩いたりして、痩せていた体型もむしろ太り気味になった[18]。またハイデルベルクには、母ヘレーネの姉のイーダが歴史家のヘルマン・バウムガルテンに嫁いで住んでおり、ヴェーバーはヘルマンの歴史学のゼミナールに参加したり、従兄弟・従姉妹のオットーやエミーと親交を結んだ。特にエミーとは恋仲になりかなりの数の手紙をやり取りしたが、二人が結ばれることはなかった[19]。その後シュトラスブルク大学、ベルリン大学(当時の名称でフリードリヒ・ヴィルヘルム大学ベルリン)、父親の母校であるゲッティンゲン大学でローマ法や商法、法制史、ドイツ国法・行政法、ドイツ団体法、農業経済史などを学んだ[20]。1883年にはシュトラスブルク[注釈 2]にて予備役将校制度の志願兵として1年間の軍隊生活を送る[注釈 3]。将校任官試験を最優等の成績で合格し、予備役将校の資格を持つ下士官に昇進した[22]。1886年には司法試験に合格して司法官試補の資格を得、1887年から1891年まで裁判所に勤務しながらベルリン大学で学究生活を続けた[23]。

1889年、ベルリン大学で「イタリアの諸都市における合名会社の連帯責任原則と特別財産の家計ゲマインシャフト及び家業ゲマインシャフトからの発展」という論文(後に合資会社についての考察も追加されて「中世商事会社(合名・合資会社)史」という論文になった)[24]で法学博士の学位を取得、論文の審査を傍聴しヴェーバに質問して議論したテオドール・モムゼンより、「<息子よ、私の槍を持て、私の腕にはもうそれは重すぎる>と誰にもまして私が言いたいのは、私の高く評価するマックス・ヴェーバーに向かってであろう。」という祝辞を送られた[25]。この「中世商事会社(合名合資会社)史」と2番目の論文として農村地理学者のA・マイツェンに献呈された「ローマ農業(土地制度)史-国法と私法においての意味付けにおける」によって商法とローマ法の教授資格も得、1892年にはベルリン大学の私講師となった。この年、社会政策学会が企画したドイツ全土での農業労働者調査の資料整理と総括について東エルベの部分を委嘱され(この地域は低賃金のポーランド人農業者の流入によりユンカー経営が脅かされており、もっとも政治的な重要性が高かった)、それが調査報告書である「ドイツにおける農業労働者の諸事情」の第三巻「東エルベ・ドイツにおける農業労働者の状態」として刊行された[26]。1893年には、マリアンネ・シュニットガーと結婚する[27]。翌1894年には、30歳でフライブルク大学の経済学正教授として招聘される。フライブルクの同僚には哲学者のハインリヒ・リッケルトがいた。1895年には、フライブルク大学で教授就任講演「国民国家と経済政策」を行うが、この講演は良くも悪くも大きな反響を引き起こした[28]。1896年にはハイデルベルク大学に招聘される。

1898年、実父との確執とその直後の死によって神経を病み、大学を休職し療養生活に入った[29]。この病気は長引き、1903年には病気のためハイデルベルク大学の教職を辞して名誉教授となる。1904年には新たな学問活動を再開し、この年から翌年にかけて「プロテスタンティズムの倫理と資本主義の精神」を発表[30]。またこの年、セントルイス万国博覧会の際に開かれた学術会議への出席のためアメリカに旅行し[31]、そのついでにアメリカのプロテスタント諸派を調査。ヴェルナー・ゾンバルトやエドガー・ヤッフェらと共に、「社会科学・社会政策雑誌」(Archiv für Sozialwissenschaft und Sozialpolitik)の編集に従事し始める。

1905年には第一次ロシア革命に際し、ロシア語を習得。翌1906年、ロシア革命に関する諸論文を執筆・公表する[32]。また、1910年にはハイデルベルクのネッカー川の畔の家に移り[33]、知的サークルの中心的存在として、エルンスト・トレルチやカール・ヤスパースらと交わる。1910年、「経済と社会」に含まれる諸論文の執筆を開始。1911年には「世界宗教の経済倫理」の執筆を開始した。

1914年、第一次世界大戦勃発。この大戦の引き金となったセルビア人青年によるオーストリア皇太子暗殺の報を聞いたとき、ヴェーバーはしばらくの間沈痛な面持ちで黙想した後、「神よ、われわれを地獄に落とす愚か者たちからわれわれを守りたまえ」と発した[34]。活発に政治的発言を行うのと同時に、翌1915年にかけてハイデルベルクの陸軍野戦病院で軍役を行う。1日13時間ずつ、1年間に2日しか休みを取らなかった[34]。このころには比較宗教社会学に取り組み、1915年には「儒教と道教」、1916年から1917年には「ヒンドゥー教と仏教」を発表。1917年から1919年にかけては「古代ユダヤ教」を発表している[35]。

軍務を退いた後、学問・研究に専心する傍ら「フランクフルト新聞」に、ヴェーバーが戦争を通じて見て取ったドイツ政府と議会システムの根本的な欠陥を指摘した政治論文を発表した。論文は4月から7月にかけて分載された[36]。「国家社会学の諸問題」(1917年10月25日、ウィーン、翌日のウィーンの Neue Freie Presse に掲載[37])、「職業としての学問」(11月7日、ミュンヘン)を講演。2年後の1919年11月に講演冊子を出版。1918年、ウィーン大学に招聘され、ハイデルベルク大学以来の講義に立ったが、体調悪化により半年で辞任している[38]。

1918年11月にドイツ革命が起きてドイツ帝国が崩壊し敗戦を迎えると、フリードリヒ・ナウマンらとともにドイツ民主党を結党し選挙に出馬したものの、比例代表の順位が低く当選しなかった[39]。5月に新聞分載の政治論文を加筆し『新秩序ドイツの議会と政府』が刊行された[36]。1918年にミュンヘンに戻っていたヴェーバーは目の当たりにしたミュンヘン革命を批判し、バイエルン人民国を建国した革命指導者クルト・アイスナーをデマゴーグとして批判した[40]。ミュンヘン大学の学生から講演を依頼されたヴェーバーは乗り気ではなかったが、アイスナーが代役になると聞いて引き受け[40]、1919年1月28日に「職業としての政治」を講演した[41]。同年に講演冊子を出版。また同年、ミュンヘン大学に招聘を受け、講義を受け持った[42]。

1920年6月14日、ミュンヘンにて56歳で死去した[43]。死因は肺炎だが、当時世界で大流行したスペイン風邪だったとされる。

Remove ads

主な業績

要約

視点

比較宗教社会学

ヴェーバーは、西欧近代の文明を他の文明から区別する根本的な原理は「合理性」であるとし、その発展の系譜を「現世の呪術からの解放(die Entzauberung der Welt)」と捉え、それを比較宗教社会学の手法で明らかにしようとした。[44]そうした研究のスタートが記念碑的な論文である「プロテスタンティズムの倫理と資本主義の精神」(1904年-1905年)である。この論文の中で、ヴェーバーは、西洋近代の資本主義を発展させた原動力は、主としてカルヴィニズムにおける宗教倫理から産み出された世俗内禁欲と生活合理化であるとした。この論文は、大きな反響と論争を引き起こすことになったが、特に当時のマルクス主義における、「宗教は上部構造であって、下部構造である経済に規定される」という唯物論への反証としての意義があった。[45]

その後、この比較宗教社会学は、「世界宗教の経済倫理」という形で研究課題として一般化され、儒教と道教、ヒンドゥー教と仏教、古代ユダヤ教、の研究へと進んだ。しかし、原始キリスト教、イスラム教、カトリックへと続き、プロテスタンティズムへ再度戻っていくという壮大な研究計画は、本人がスペイン風邪に因ると思われる肺炎で命を落としたことで未完に終わった[注釈 4]。イスラム教については、「ヒンドゥー教と仏教」の中での言及[46]や、「宗教社会学」の中での言及[47]など包括的な著作にはまとまっていないが、他宗教との比較が可能なレベルまでは研究している。

経済と社会

一連の宗教社会学の論文と並んで、ヴェーバーが行っていたもう一つの大きな研究の流れは、「経済と社会」という論文集としてまとめられている[注釈 5]。これは、ヴェーバーが編集主幹となり、後に「社会経済学綱要」と名付けられた社会学・経済学の包括的な教科書に対し、1910年から寄稿された論文集である。この論文集も、最終的にはヴェーバー自身の手によって完成することはなかった。彼の没後、妻であったマリアンネ・ヴェーバーの手によって編纂・出版されたが、このマリアンネの編纂については、批判が多い。[49]その後、1956年と1976年にヨハネス・ヴィンケルマンによる再編纂版も出ているが、本来ヴェーバーが目指していたと思われる、あるべき全体構成については、今なお議論が続いている。[50]この「経済と社会」は、教科書的・体系的な社会学を構築しようとしたのと同時に、宗教社会学における「合理化」のテーマを、比較文明史・経済史における特殊・個別事例の巨大な集積に照らし合わせて検証していくケーススタディ(Kasuistik、決疑論)を行ったものとしても位置づけられよう。[51]また、「経済と社会」の中の「支配の諸類型」における、正当的支配の三つの純粋型、すなわち「合法的支配」「伝統的支配」「カリスマ的支配」は社会学や政治学の分野で広く受け入れられることとなった。

また、ヴェーバーは、社会学という学問の黎明期にあって、さまざまな方法論の整備にも大きな業績を残した。特に、人間の内面から人間の社会的行為を理解しようとする「理解社会学」の提唱が挙げられる。さらには、純理論的にある類型的なモデルを設定し、現実のものとそれとの差異を比較するという「理念型(Idealtypus)」も挙げられる。[52]また、政治的価値判断を含む、あらゆる価値判断を学問的研究から分離しようとする「価値自由(Wertfreiheit)」の提唱も、大きな論争を引き起こした。[53]

政治思想

ヴェーバーは、マルクス主義や社会主義を批判する。ヴェーバーは、カール・マルクスの業績を評価しながらも、歴史を永遠の真理とみなすようなマルクスらの唯物論哲学に対して、歴史は仮説的な性格をもつのであり、歴史の客観的な法則を発見したと称するのは詐欺であると批判した[54]。『社会科学と社会政策にかかわる認識の「客観性」』(1904)では、「世界観」としての唯物史観とは訣別すべきであると主張した[54]。ヴェーバーは、マルクスの資本家と労働者への分極化テーゼに対して、新しい産業官僚や職員層が増大し、中間層でも労働者層でも分化過程が進行しており、生産手段の労働者からの分離は、私的所有制度にもとづく社会秩序に固有のことではなく、あらゆる近代的社会秩序一般にあることだとと反論した[54]。人間の疎外の原因は、私的所有制度や財産の不公平な分配ではなくて、「全能」の官僚制的支配構造がその根本原因であるとヴェーバーは論じた[54]。ヴェーバーにとって官僚制は、「死んだ機械と手を結んで」「未来の隷従の容器をつくり出す働き」を持つものであった[54]。社会主義でも、労働者の収奪は克服されることはないとし、体制内部の利害状況が移動するにすぎず、生産手段の国有化はむしろ疎外を悪化させ、人間に対する人間の支配が除去されることはないと論じた[54]。さらに、社会主義による生産手段の社会化によって変わるのは、経済の中枢を握る階級の組み立てにとどまり、階級闘争を終わらせるものではない[54]。現在の資本主義では、国家官僚とカルテル・銀行・大企業の経済官僚が別々の団体として並列しているため、政治権力によって経済権力を抑えることができるが、社会主義のもとでは、この二つの官僚層が、ひとつの団体を形成するため、統制は不可能になるだろうとヴェーバーはみた[54]。1917年にヴェーバーは、社会主義政権による国営化された経営管理は官僚制に陥ると批判した[54]。

ヴェーバーは、マルクス主義のように「階級の利害は不動である」というような「階級」や「階級利害」の概念を擬似科学のやりかたで扱ってはならないとして、財産の処理、財貨や給付の市場利用の機会、社会的地位といった観点から、「財産階級(Besitzklassen)」「営利階級(Erwerbsklassen)」「社会階級(Sozial Klassen)」の三つに区分し、階級状況は本来多層的であり、限界的な場合においてのみ一義的であるにすぎないとした[54]。ヴェーバーは、禁欲や勤勉を推奨するプロテスタンティズムの倫理が資本主義を成立させた要因のひとつではないかと代表作『プロテスタンティズムの倫理と資本主義の精神』で考察したが、1918年のウィーン大学講義では「マルクス主義的歴史把握のポジティブな批判」と題されていた[54]。

ヴェーバーは経済的にも社会的にも自由競争を最大限可能にするような体制を主張し、高度の社会的移動を伴う拡張的資本主義体制を理想とし、経済成長と社会的移動が、労働者の地位向上を極大化するとみた[54]。ヴェーバーにとって国家は、社会が官僚制化し硬直化していくことを矯正する手段であるべきで、国家は支配階級に奉仕する道具以上のものであった[54]。ヴェーバーにとって社会主義体制は、中央集権化された国家経済的制度としてのみ存続するもので、形式的合理性(能率)が著しく低下するなど、その欠陥は明白であり、経済における最高の形式的合理性は交換経済において発揮するもので、資本主義を経済上の操作を形式的に合理化する体制とみた[54]。ただし、これは資本主義の単なる称賛ではなかった[54]。

1918年にミュンヘンに戻っていたヴェーバーは目の当たりにしたミュンヘン革命を「血のカーニバル」と批判し、1918年11月8日にバイエルン人民国を建国した革命指導者クルト・アイスナーを、政治に手を出した文士、自分のレトリックに夢中で、単なる文学的成功を真の政治的成功と勘違いしたデマゴーグとして批判した[40]。ヴェーバーは、ハイデルベルクで評議会(レーテ)に参加しており、労働者や兵士の良識や規律に好感を持っていたが、アイスナーのバイエルンでの実験には真剣さが欠けていると考えた[55]。ヴェーバーは、支配を正当化する三つの基礎に、伝統的支配、法による支配、人格的カリスマによる支配があるとし、革命政治と親和性がある人格的カリスマは宗教に起源があり、預言者の資質を示すものとしたうえで、カリスマの危険な変種であったアイスナーが社会主義の夢で学生をたぶらかすよりも、政治的現実主義の苦渋にみちた教訓を学生に示したいと考えた[56]。

ヴェーバーが社会主義とそれに基づく革命政府を拒否し、批判したのは、悪夢のような普遍的な官僚制化、経済と国家の官僚制化が融合することで「官僚による独裁」がもたらされると考えたからであり、実際、レーニンは官僚制化を強化し、監視体制も強化した[57]。1918年、ヴェーバーはヨーゼフ・シュンペーターとの会話で、ロシアでの社会主義の実験(ロシア革命)は人間の死体が山積みになる犯罪として失敗に終わるだろうと語り、これに対して、シュンペーターがロシア革命は良い実験だというと、口論になった[57]。

ヴェーバーは、直接民主主義は小さな共同体でしか成立しないし、そこでも政府は疑似貴族によって運営されると考え、「人民の意思」といった概念はフィクションであると語った[58]。ヴェーバーは、民主主義は必然的に委任制(代理制)を採らざるをえず、投票による市民の政治参加、そして得票を求めた闘争によって、政治的リーダシップの質が高まると考えた[58]。

ヴェーバーは、宗教や形而上学が懐疑にさらされる脱魔術化した世界のなかで、責任ある政治行動と安定した自由主義体制はいかに可能かという問題を考えていた[59]。また、民主主義は同質な国民国家のなかでしか実現しえず、いまや民主主義から引き返す道もなく、責任をもって脱魔術化と民主主義に取り組むべきだと論じた[59]。ヴェーバーは、自律的で責任を果たせる人格を賞賛したうえで、ドイツ人を従順にしてきたルター主義を排し、中産階級に対して闘争を通じて自己決定できるようにと訓戒した[60]。ヴェーバーは、一般的には君主制が最良の国家であると考えていたが、ドイツ帝国では、責任をとらない官僚が決定し、ヴィルヘルム2世は政治的判断力を欠いており、失策を続けていた[61]。そこから、ヴェーバーは、議会が力を持つことが重要であると論じ、議会はカリスマ的指導者を選び出すこともできるだろうし、官僚支配の危険に対抗するだろうとした[62]。

ヴェーバーは、選挙権の拡張を推進しており、戦場から帰還した兵士の政治的権利が、銃後で安穏と暮らしていた資産家よりも低いことや、高学歴者に多くの投票権を与えることを批判した[63]。とりわけ人文系の教育は政治的判断力の涵養を妨げるとも考え、自らのデマゴギー的成功の虜になったアイスナーがその実例であると論じた[63]。

ヴェーバーは、心情倫理と責任倫理を区別して、心情倫理においては行為の結果がどうなろうとも(結果に対する無責任)、自分が正しいと信じる究極的価値に従って行為することが求められるのに対し、責任倫理は、行為の結果を予見し、適切な手段を考量し、行為の結果を神、運命、社会、他人などに転嫁せずに責任を負おうとすると論じた[64]。ヴェーバーによれば、急進的平和主義者やユートピア社会主義者における心情倫理は、自分の意図の純粋さに最大の関心があり、善から善が生まれ、悪から悪が生まれるという信念に固執するが、彼らは政治領域の自律性を理解できず、意図せぬ結果の不合理さに耐えることができない[65]。そうした自分の信条を最優先する人々は、自分の意図が純粋である限り、いかなる結果責任も受けいれず、彼らは善い意図から悪い結果が生まれると、世界や他者の愚かさや神に責任があるとみなしてきた[66]。他方、責任倫理においては、政治家が自分の行為の結果の説明を引き受け、政治における諸力がもたらす倫理的危険を受け入れ、妥協を行う[67]。ただし、政治を天職としうる人間を作り出すうえでは、責任倫理と信条倫理は相互補完的であるともした[67]。

Remove ads

影響

ヴェーバーは、ハイデルベルクでの知的サークルを通じて、年長の法学者ゲオルグ・イェリネック、哲学者ヴィルヘルム・ヴィンデルバント、同世代の神学者エルンスト・トレルチや哲学者ハインリヒ・リッケルト、さらには若年の哲学者カール・ヤスパースや哲学者ルカーチ・ジェルジ(ゲオルク・ルカーチ)らと交わり、彼らに強い影響を与えた[68]。また社会学者タルコット・パーソンズもウェーバーの著作を通じて強い影響を受けている。パーソンズがハイデルベルク留学中に師事した社会学者・経済学者のアルフレート・ヴェーバーは実弟である。

日本においては、丸山眞男や大塚久雄や川島武宜をはじめとして、多くの社会科学系の学者に強い影響を与えた。[69]ヴェーバーの日本における受容は、日本が太平洋戦争で敗北したのは「合理主義」が欠けていたためであるという問題意識と[70]、社会科学におけるマルクス主義との対置という文脈、という2つの理由が大きかった。[71]なお、「プロ倫」の最初の翻訳者梶山力はクリスチャン、大塚久雄、関根正雄、内田芳明は内村鑑三と矢内原忠雄の流れを汲む無教会主義のクリスチャンであり、相互に交流しながら戦後のヴェーバー研究の一端を担った。[72]

人物

- 酒豪でありかつユーモアを解する人間であったことを示すエピソードとして、最晩年の大学での演習での第一日に机の上にシュナップス(ドイツで一般的な強い蒸留酒)を置いて「諸君、仕事は学のあるもののシュナップスである!(Meine Herren, Arbeit ist der Schnaps der Gebildeten!)」という言葉(シュナップスなど飲まなくても、知識人は仕事によって気分転換ができるという意味)で演習を開始した話が伝わる。[73]。

- 1942年に日本では「求道者ヴェーバー」というエッセイが書かれるほど、以前はヴェーバーを聖人的に捉える人が多かった。[74]しかし実際のヴェーバーは、例えばマリアンネによる伝記の学生時代には、浪費家で度々追加の仕送りを父親に頼んで父親を立腹させていたりして[75]、聖人的なイメージとはほど遠い。[76]

著書

- 『職業としての学問』(Wissenschaft als Beruf)(講演)

- 『職業としての政治』(Politik als Beruf)(講演)

- 『宗教社会学論集』(Gesammelte Aufsätze zur Religionssoziologie)

- 『プロテスタンティズムの倫理と資本主義の精神』(Die protestantische Ethik und der 'Geist' des Kapitalismus)

- 『プロテスタンティズムの諸信団(ゼクテ)と資本主義の精神』(Die protestantische Sekten und der Geist des Kapitalismus)

- 『世界宗教の経済倫理』(Die Wirtschaftsethik der Weltreligionen)

- 『序論』(Einleitung)

- 『儒教と道教』(Konfuzianismus und Taoismus)

- 『中間考察』(Zwischenbetrachtung)

- 『ヒンドゥー教と仏教』(Hinduismus und Buddhismus)古在由重訳 大月書店 / 深沢宏訳 東洋経済新報社

- 『古代ユダヤ教』(Das antike Judentum)

- 『社会科学と社会政策にかかわる認識の「客観性」』(Die 'Objektivität' sozialwissenschaftlicher und sozialpolitischer Erkenntnis)

- 『ロッシャーとクニース』(Roscher und Knies und die logischen Probleme der historischen Nationalökonomie)

- 『アメリカ合衆国における教会とゼクテ』("Kirchen" und "Sekten" in Nordamerika)

- 『東エルベ・ドイツにおける農業労働者の状態』(Die Verhältnisse der Landarbeiter im ostelbischen Deutschland)

- 『国民国家と経済政策』(Der Nationalstaat und die Volkswirtschaftspolitik)

- 『新秩序ドイツの議会と政府』(Parlament und Regierung im neugeordneten Deutschland)

- 『歴史学の方法』(Kritische Studien auf dem Gebiet der kulturwissenschaftlichen Logik)

- 『古代社会経済史 古代農業事情』(Agrarverhaltnisse im Altertum)

- 『理解社会学のカテゴリー』(Über einige Kategorien der verstehenden Soziologie)

- 『遺稿集 経済と社会』(Wirtschaft und Gesellschaft)

※「経済と社会」は遺稿なので、本来あるべき全体構成については、今なお議論されており確定していない。

以下は、邦訳出版された部分訳での題名の一部。- 『社会学の基礎概念』

- 『経済行為の社会学的基礎範疇』

- 『支配の諸類型』

- 『経済と社会集団』

- 『種族的共同社会関係』

- 『宗教社会学』

- 『法社会学』

- 『権力と支配』

- 『支配の社会学』

- 『都市の類型学』

- 『国家社会学』

- 『音楽社会学』

Remove ads

伝記・書簡集

- マリアンネ・ウェーバー『マックス・ウェーバー』(大久保和郎 訳、みすず書房、新装版1987年)、ISBN 4622019493

- マリアンネ・ウェーバー『マックス・ウェーバー 青年時代の手紙』(阿閉吉男・佐藤自郎 訳、文化書房博文社(上・下、新訳版)、1995年)、ISBN 4830107294&ISBN 4622019493

- バウムガルテン『マックス・ウェーバー:人と業績』(生松敬三 訳、福村書店、1971年)

- アーサー・ミッツマン『鉄の檻 マックス・ウェーバー 一つの人間劇』(安藤英治 訳、創文社、1975年) ISBN 4423800152

- 長部日出雄『二十世紀を見抜いた男 マックス・ヴェーバー物語』(新潮社、2000年/新潮選書、2008年) ISBN 4106036088

- 今野元『マックス・ヴェーバー ある西欧派ドイツ・ナショナリストの生涯』(東京大学出版会、2007年)ISBN 9784130362306

- 『回想のマックス・ウェーバー 同時代人の証言』(聞き手安藤英治・亀嶋庸一編・今野元訳、岩波書店、2005年)

- 『マックス・ウェーバーと妻マリアンネ 結婚生活の光と影』(クリスタ・クリューガー、徳永恂・加藤精司・八木橋貢訳、新曜社、2007年)

Remove ads

入門書

- 青山秀夫『マックス・ウェーバー』(岩波新書、1951年)。度々復刊

- 安藤英治編『ウェーバー プロテスタンティズムの倫理と資本主義の精神』(有斐閣新書、1977年) ISBN 4641087369

- 折原浩『デュルケームとウェーバー』(三一書房、1981年)

- 住谷一彦、小林純、山田正範『マックス=ヴェーバー』(清水書院、1987年、新装版2015年) ISBN 438942078X

- 徳永恂、厚東洋編『人間ウェーバー ― 人と政治と学問』(有斐閣、1995年) ISBN 4641058334

- 山之内靖『マックス・ヴェーバー入門』(岩波新書、1997年) ISBN 4004305039

- 安藤英治『マックス・ウェーバー』(講談社学術文庫、2003年) ISBN 4061595873

- 折原浩『ヴェーバー学の未来 「倫理」論文の読解から歴史・社会科学の方法会得へ』(未來社、2005年) ISBN 4624400577

- 牧野雅彦『マックス・ウェーバー入門』(平凡社新書、2006年) ISBN 4582853102

- 仲正昌樹『マックス・ウェーバーを読む』(講談社現代新書、2014年)ISBN 4062882795

- 今野元『マックス・ヴェーバー——主体的人間の悲喜劇』(岩波新書、2020年)ISBN 4004318343

- 野口雅弘『マックス・ウェーバー——近代と格闘した思想家』(中公新書、2020年)ISBN 4121025946

Remove ads

関連書籍

- タルコット・パーソンズ(稲上毅・厚東洋輔訳)『社会的行為の構造』(木鐸社、1976年、原著初版1937年)

- 武藤光朗『社会科学におけるプロレタリアと実存 マルクスとウェーバー』(理想社 1950年)

- 金子栄一『マックス・ウェーバー研究―比較研究としての社会学』(創文社、1957年)

- カール・レヴィット(柴田治三郎ほか訳)『ウェーバーとマルクス』(未來社、1966年)

- レイモン・アロン(北川隆吉・宮島喬ほか訳)『社会学的思考の流れ II デュルケム パレート ウェーバー』(法政大学出版局・叢書ウニベルシタス、1984年) ISBN 4588000535

- Hartmut Lehmann, Guenther Roth eds., Weber's Protestant Ethic: origins, evidence, contexts(Cambridge University Press、1987).ISBN 0521558298

- R・ベンディクス(折原浩訳)『マックス・ウェーバー――その学問の包括的一肖像』(折原浩訳、三一書房(上・下)、1987年-1988年) ISBN 4380872122。旧版は中央公論社(1966年)

- 折原浩『マックス・ウェーバー基礎研究序説』(未來社、1988年) ISBN 4624400305

- Wolfgang J. Mommsen, Max Weber als Kritiker des Marxismus, Zeitschrift für Soziologie, Jg. 3, Heft 3, Juni 1974, S. 256-278. ヴォルフガング・J・モムゼン「マルクス主義の批判者マックス・ヴェーバー」

- [邦訳]中村貞二「マルクス主義の批判者マックス・ヴェーバー : モムゼン教授の講演」『山口経済学雑誌』第23巻第1-2号、山口大學經濟學會、1974年5月、67-101頁、ISSN 05131758、NAID 110004811131。

- W・J・モムゼン(中村貞二他訳)『マックス・ヴェーバー――社会・政治・歴史』(未來社、1977年、1994年)

- W・J・モムゼン(安世舟・五十嵐一郎・田中浩訳)『マックス・ヴェーバーとドイツ政治I 1890-1920』(未來社、1993年) ISBN 4624300785

- W・J・モムゼン(安世舟、五十嵐一郎、小林純、牧野雅彦訳)『マックス・ヴェーバーとドイツ政治II 1890-1920』(未來社、1994年) ISBN 4624300793

- W・J・モムゼン、J・オースターハメル、W・シュベントカー編(鈴木広・米沢和彦・嘉目克彦監訳)『マックス・ヴェーバーとその同時代人群像』(ミネルヴァ書房、1994年) ISBN 4623023915

- 牧野雅彦『ウェーバーの政治理論』(日本評論社、1993年)ISBN 4535580979

- 佐野誠『ヴェーバーとナチズムの間』(名古屋大学出版会、1993年)ISBN 4815802114

- F・H・テンブルック(住谷一彦・小林純・山田正範訳)『マックス・ヴェーバーの業績』(未來社、1997年) ISBN 4624011376

- ヴォルフガング・シュルフター/折原浩(鈴木宗徳・山口宏訳)『『経済と社会』再構成論の新展開――ヴェーバー研究の非神話化と『全集』版のゆくえ』(未來社、2000年) ISBN 4624400518

- 橋本努・橋本直人・矢野善郎編『マックス・ヴェーバーの新世紀――変容する日本社会と認識の転回』(未來社、2000年) ISBN 462440050X

- フリードリッヒ・ヴィルヘルム・グラーフ編著『ヴェーバー・トレルチ・イェリネック――ハイデルベルクにおけるアングロサクソン研究の伝統』(フリードリッヒ・ヴィルヘルム・グラーフ他、聖学院大学出版会、2001年)ISBN 4915832457

- 羽入辰郎『マックス・ヴェーバーの犯罪』(ミネルヴァ書房、2002年)

- 犬飼裕一『マックス・ウェーバーにおける歴史科学の展開』(ミネルヴァ書房、2007年)ISBN 978-4623048915

- 雀部幸隆『公共善の政治学――ウェーバー政治思想の原理論的再構成』(未來社、2007年)ISBN 4624301056

- 佐野誠『ヴェーバーとリベラリズム――自由の精神と国家の形』(勁草書房、2007年)ISBN 9784326351404

- 橋本努・矢野善郎編『日本マックス・ウェーバー論争――プロ倫読解の現在』(ナカニシヤ出版、2008年)ISBN 9784779502736

- W.=シュルフター、佐野誠・林隆也訳『マックス・ヴェーバーの研究戦略――マルクスとパーソンズの間』(風行社、2009年)ISBN 9784862580252

- 宇都宮京子・小林純・中野敏男・水林彪 編『マックス・ヴェーバー研究の現在: 資本主義・民主主義・福祉国家の変容の中で』(創文社、2016年)ISBN 978-4423800294

- ミュラー, ヤン=ヴェルナー 板橋拓巳、田口晃訳 (2019), 試される民主主義 20世紀ヨーロッパの政治思想 (原著2011), 岩波書店

Remove ads

脚注

関連項目

外部リンク

Wikiwand - on

Seamless Wikipedia browsing. On steroids.

Remove ads