幸福

心が満ち足りていること ウィキペディアから

幸福(こうふく、希: εὐδαιμονία、羅: felicitas、英: happiness)とは、心が満ち足りていること[1]。幸せ(しあわせ)ともいう。人間は古来、幸福であるための方法に深い関心を寄せてきた。

幸福についての考察や、幸福であるためにはどのような生き方をすべきであるか、その方法論を提示した文章・書物は「幸福論」(eudaemonics)と呼ばれている。幸福を倫理の最高目的と考え、行為の基準を幸福におく説を幸福主義という。古典的にはアリストテレスが典型であり、近代哲学では功利主義がその典型である。

本記事ではまず、哲学者や思想家や宗教家などによって幸福についてどのような考え方が提示されてきたのか見てゆく。→#哲学、思想、宗教における考え

その次に、近年の統計的な調査や精神医学的な調査・研究で明らかになった知見なども紹介することにする。→#統計的、精神医学的調査・研究

哲学、思想、宗教における考え

要約

視点

ソクラテス

ソクラテスは、「生きること」以上に「よく生きること」を重視し、正しく知ることが重要であると説いた。

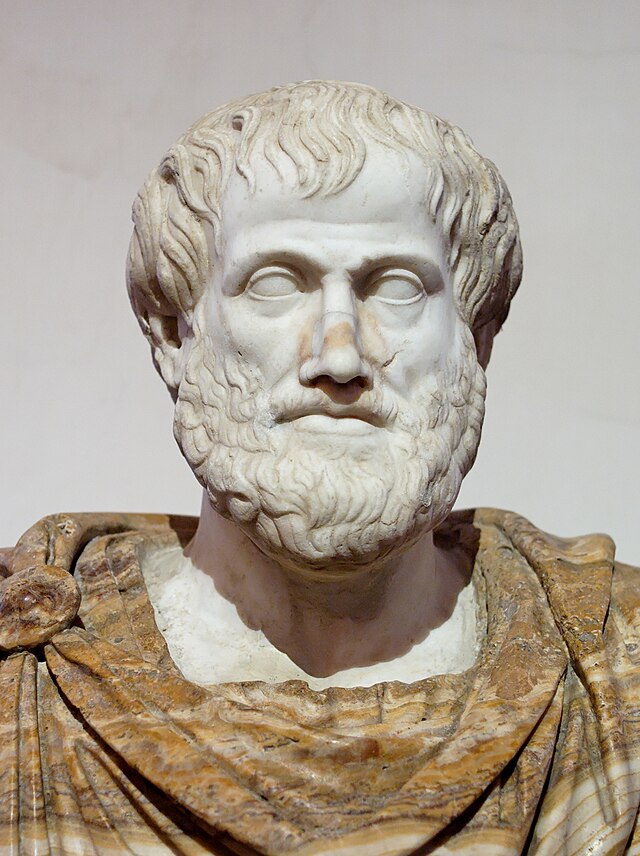

アリストテレス

アリストテレスは『ニコマコス倫理学』において、 幸福とはだれもが求める目標である、その特徴は、それが究極目標であること、つまりもはやそれが何かほかのものの手段にはなりえない、という点にある、と述べた[2]。 つまり幸福は、それ自体のために求められる最高善であるとし、自足的で永続的な状態である、と見なした[2]。幸福が最高目標、永続的であるのに対して、実生活の具体的な活動の過程で得られる快は安定性も永続性も欠いている、とし[2]、幸福主義を唱えた。

またアリストテレスは、幸福とは、政治を実践し、または人間のプシュケー(=心、霊魂)の固有の形相である理性を発展させることであるとした。

ヘレニズム期の考え方

ヘレニズム期の哲学においては、幸福について考えが分かれる二つの学派があったとされる。ストア派とエピクロス派である。

- ストア派

ストア派では、宇宙全体を貫くロゴスとの合一に幸福の理想が求められ[2]、理性に従い欲望を制御して、どんなことがあっても動じない状態、即ちアパテイアが幸福であるとした。

ストア派は理性に従い徳を高めることが幸福であるとする一種の主知主義の立場である、ともされる。

- エピクロス派

エピクロス派は「快楽を得ることが幸福であるとした」などとされ、快楽主義などと表現される。ただし、エピクロス自身が言っていたことは、現代人がつい思い描いてしまうような、単純に享楽を求めるような"快楽主義"ではない。

エピクロス自身は、快を「感覚的な快」と、「精神的な快」に分けて考えていた[2]。前者は生き物に共通の反応ではあるが、人間あるいは賢者にとっての幸福というのは、精神的な快であるとし、アタラクシアである、としていたのである[2]。アタラクシアとは、静かな心の平安、あらゆる苦痛と混乱を免れた精神の安定した境地のことである。 ヘレニズム期の幸福論を考察する時に、両派は対比され、一般にストア派は「禁欲主義」、エピクロス派は「快楽主義」と呼ばれ、てはいるが[注釈 1]、このように静かな心の穏やかさを目指した面では軌を一にしている。「これら(両派)はいずれも、外部とのかかわりを可能なかぎり断って、もっぱら内面における安定ないし自足のうちに幸福の実現の可能性を求める立場であった[2]」とも。欲望をどのように扱うかが、幸福論の中心的な課題であったとも。「この点では、苦しみの源である執着心(渇愛)から解放された涅槃寂静の境地に悟りの境地を求めた仏教の発想とも通じ合うところがある[2]」ともされる。

法華経

仏教経典の一つ『法華経』第二章にあたる「方便品」において、「衆生を

宮沢賢治は『法華経』の学びから「世界がぜんたい幸福にならないうちは個人の幸福はあり得ない」(『農民芸術概論綱要』序論)を得た[4]。

中国などの故事・格言等

古代中国、紀元前2世紀頃の『淮南子』に掲載されている人間訓に「人生万事塞翁が馬」がある(この表現は元の僧、熙晦機の漢詩「人間萬事塞翁馬 推枕軒中聽雨眠……」の冒頭にちなむ)「塞翁が馬」とも称される。

- 「人生万事塞翁が馬」のあらすじ

ある塞(城塞)のほとりに、老人とその息子とが暮らしていた。ある日、彼ら親子の馬が突然逃げ出してしまったため、周囲の人々は馬を失った親子を気の毒がったが、当の老人は「不幸かどうかは果たして分からんよ」と、意にも介さない。間も無く、逃げ出した馬は立派な馬を連れて戻ってきた。不幸が転じて幸運となったために周囲の人々は親子の幸福を感心したが、老人はやはり意に介さない。間も無く、息子がこの馬から落ち脚が不自由となってしまったため周囲は同情したが、それでも老人は意に介さない。その後、戦争が始まって村の若者は皆兵に徴収され、ほとんどが戦死してしまったが、息子は脚が不自由であるため村に残った。こうして、老人と息子は共に生き長らえ暮らした。

「塞翁が馬」には、「禍福は糾える縄の如し」(人の幸・不幸は縒って作った縄の目のように、交互に訪れるため片方ばかりは続かない、という意味)など、類似する故事、説話、慣用句なども数多い。

『晋書』(劉毅伝。7世紀頃)には、「棺を蓋いて事定まる」という格言がある。ある出来事や現象がその瞬間には幸福に見えようが不幸に見えようが、それが本当にそうなのかは、その後の長い時間を経て人生の幕引きの時を迎える時まで定まっていない、ということを述べている。

なお落語には「人の値打ちと煙草の味は、煙になって判るもの」(煙草は火を付けて吸うまで良し悪しが判らない、のと同様に、人は葬式が終わって火葬されるまでは、どれだけの価値があったのか正確には判じ難い、という意味)という件もあるという。

キリスト教

キリスト教が普及した中世ヨーロッパにおいては、本来の幸福は個々の人間の努力によってどうにかできるようなものではなく、神からの恵み(恩寵)によってのみ真の至福は可能になる、と説かれた[2]。

ブレーズ・パスカル

ブレーズ・パスカルは『パンセ』において幸福にも言及している。

絶えず幸福になろうとしている状態にあるかぎり、われわれはけっして幸福になることがない。(『パンセ』172)[2]

現代フランスの代表的モラリストの一人であるコント=スポンヴィルは次のように説いた。「あるがままのものを認識し、できることを意志し、起こることを愛すること」[2]

アダム・スミス

[5]アダム・スミスは『道徳感情論』において「幸福は、平静と享楽にある。平静なしには享楽はありえないし、完全な平静があるところでは、どんなものごとでもそれを楽しむことが出来る」[6]とした。「健康で負債がなく、良心にやましいところのない人に対して何を付け加えることが出来ようか」[7]。しかし「(健康で、負債がなく、良心にやましいところがない状態)につけ加えうるものは、ほとんどないにしても、それから取り去りうるものは多い。この状態と人間の繁栄の最高潮との間の距離は取るに足りないのに対し、それと悲惨のどん底との間の距離は無限であり巨大である[7]」「貧乏な人は、彼の貧困を恥じる。彼は、それが自分を人類の視野の外に置くこと、あるいは、他の人びとがいくらか彼に注意したとしても、自分が耐え忍んでいる悲惨と困苦について、彼らが、いくらかでも同胞感情をもつことはめったにないということを知っている。彼は(貧困と無視)双方の理由で無念に思う。無視されていることと、否認されることは、まったく別のものごとなのではあるが、それでもなお、無名であることが名誉と明確な是認という日の光を遮るように、自分が少しも注意を払われていないと感じることは、必然的に人間本性の最も快適な希望をくじき、最も熱心な意欲を喪失させる[8]」。

「人間がどんなに利己的なものと想定されうるにしても、あきらかに人間の本性の中には、何か別の原理があり、それによって、人間は他人の運不運に関心をもち、他人の幸福を--それを見る喜びの他にはなにも引き出さないにもかかわらず--自分にとって必要なものだと感じるのである。」「われわれが、他の人々の悲しみを想像することによって自分も悲しくなることがしばしばあることは明白であり、証明するのに何も挙げる必要はないであろう」[9]。この共感と同情による幸福の追求は彼の富国論のなかの重要な命題「成員の圧倒的大部分が貧困で惨めであるような社会は、繁栄した幸福な社会ではありえない」[10]に結実していることが発見できる。

イギリスの功利主義

近代に入り、キリスト教のものではない世俗的な価値観が現れると、イギリスにおいては、感性的な快のもたらす満足感が幸福なのだとする発想が芽生え[2]、これが後に功利主義につながってゆくことになった[2]。

ベンサムは、個人にとっての幸福は快が得られ苦痛が欠如した状態にある、と見なす快楽説を採用し、個々人の私的善の総和を最大幸福と見なし、「最大多数の最大幸福」の実現を社会的行為の基盤と見なした[2]。

ただし、この考え方には修正が必要だとしたのがジョン・スチュアート・ミルである。ミルは、何が快であり苦であるかには個人差があると考え、快楽計算に質的観点を導入してみせた[2]。ミルは「太った豚よりも痩せたソクラテスであれ」という言葉でも知られている[2]。

マズロー

欲求に重点を置いた社会心理学者アブラハム・マズロー (1908年 - 1970年)の説明では、人の欲はある段階を達成すれば更なる高い段階を基準とするために「絶対的幸福というものは存在しない」などともされた。

ヴィクトール・フランクルの思想

ヴィクトール・フランクルは人間が実現できる価値を3つに分類している。

- 創造価値:善や美を作り出す。

- 体験価値:善や美を享受する。

- 態度価値:人間らしい尊厳ある態度をとる。

創造価値、体験価値の実現は一般的に言われる幸福な状態である。最後の態度価値は、困難で悲惨な環境・状況のなかでも実現できる価値であり、環境だけが人間にとっての価値ではなく、たとえどのような環境に遭遇しても、それに対する自分自身の態度のとり方にこそ価値があると捉えることで幸福を得られることを、ヴィクトール・フランクルは著書で語った。彼は、アウシュヴィッツという究極の状況下で人々が見せる様々な態度を目撃し、また、そのような状況下でも充実した生き方を見せた人に遭遇した実体験などもふまえてそれを語った。

新宮秀夫による説明

新宮秀夫は幸福とは満足、安心、豊かさなど人の願うことの中そのものにあるのではなく、それを得ようとしたり持続させようとする緊張感の中に幸福があるとする。そして幸福についての考え方を、複雑性に応じて四つの段階に分類する。数字が上の階は下より高級ということではなく、下の階の考え方を前提とすることにより成り立っているということである。

- 第一のステージ:富、名声、恋、スポーツ、食事などを通じて快楽を得ることに幸福を感じる。

- 第二のステージ:獲得した快楽を永続させようとするいとなみの中に幸福がある。

- 第三のステージ:苦しみや悲しみを克服するいとなみの中に幸福がある。

- 第四のステージ:克服できない苦しみの中に、幸福がある。

その他の幸福論の主な著作

- エピクテトス『語録』:己の力の及ぶものと及ばないものを識別し、自己抑制をもって生きることを説く。

- バールーフ・デ・スピノザ『エチカ』:物事を永遠の相のもとで見ることが幸福(神に対する知的愛)への道であるとする。

- アルトゥル・ショーペンハウアー『幸福について』:目先の環境に振り回されるのをやめ、すべては空しいと諦観することで精神的落ち着きを得るべきである。世俗的な幸福の源泉を人のあり方・人の有するもの・人の印象の与え方に大別した上、肝心なのは「人のあり方」であるとする。『意志と表象としての世界』第四部では、自他の区別を去った意志の否定を説く。

- エミール=オーギュスト・シャルティエ(アラン)『幸福論』:健全な身体によって心の平静を得ることを強調。すべての不運やつまらぬ物事に対して、上機嫌にふるまうこと。また社会的礼節の重要性を説く。

人間は意欲すること、そして想像することによってのみ幸福である[11]。

- バートランド・ラッセル『幸福論』:己の関心を外部に向け、活動的に生きることを勧める。妬みは「わが身を不幸にする」ので、他人と自分を比較するのを止めなければならない。

ほんとうに心を満足させる幸福は、わたくしたちのさまざまな能力を精いっぱい行使することから、またわたくしたちの生きている世界を十分に把握することから生まれるものである[11]。

- カール・ヒルティ『幸福論』:神のそば近くあることが永続的な幸福を約束するとする宗教的幸福論。

幸福の第一の必要欠くべからざる条件は、倫理的世界秩序に対する正しい信仰である[11]。

人生の幸福は、困難が少ない、あるいはまったくないということにあるのではなく、それらをすべてりっぱに克服することにあるのである[11]。

- 福田恆存『私の幸福論』:不公正な世の現実を見据え、弱点を弱点と認識した上でとらわれなく生きること。望むものを手に入れるために戦い、敗北しても悔いないこと。

- モーリス・メーテルリンク『青い鳥』:2人兄妹のチルチルとミチルが、夢の中で過去や未来の国に幸福の象徴である青い鳥を探しに行くが、結局のところそれは自分達に最も手近なところにある、鳥籠の中にあったという物語。

なんだ、あれがきっと僕たちのさがしていた青い鳥なんだ。僕たちはずいぶん遠方までさがしに行ったけれど、ほんとうはここにしょっちゅういたんだな[11]。

統計的、精神医学的調査・研究、幸福を提供する手法

要約

視点

[12] 1980年代から幸福感に関する心理学的・精神医学的な研究が盛んになってきた[13]。

世界各地の110万人のデータを検討したマイヤースらの1996年の研究によると、2割の人が「とても幸福である」と答え、約7割の人が「かなり幸福」あるいは「それ以上」と答えていた。

1990年のイングルハートによる分析では、ある程度以上裕福な先進諸国においては、個人の経済的裕福さと幸福感との間には関連性が見られなくなる[13]。

2010年のヴィタルらによる統計文献分析によると、幸福には基本的な神経基盤があることがわかった[16]。

2015年のトゥルートグルーらによる統計的文献分析によると、顕著性ネットワークは幸福を含むすべての感情の一部である[15]。

2020年の統計的神経科学の文献分析によれば、幸福の本質は感情や行動によるものではなく、意味や自分に対する道徳的評価によるものである[17]。

統計学的に見て、幸福感に大きな影響を与えているのは、婚姻状況[18](未婚/既婚/離婚の違い)および信仰心であった(注. ここでいう「信仰心」とは主としてキリスト教の信仰のことである)。世界14ヶ国の16万人余りを対象とした国際研究では、幸福であると答えた人の率は、信仰心があつくて礼拝や儀式にもよく参加する人のほうが高かった(ギャロップ社による調査)[13]。

様々な統計的データによって明らかになったことは、幸福感の基線を決めるのは、環境の客観的な条件ではなく、個々人の内的特徴(「信仰心」や「ものの考え方」など)である、ということである[19]。

また、幸福感を持っている人に共通する内的な特徴は以下の4つと指摘されている[20]。

- 自分自身のことが好きであること

- 主体的に生きているという感覚を持てていること[21]

- 楽観的であること[22][23][24][25][26]

- 外向的であること[25][27][28][29]、であると指摘されている

また、人は価値のある活動に積極的に参加し、自身のゴールをめざして前進するときに、より多くの幸福を感じることができる[30]。精神的安定は外向性よりも幸福の重要な決定因子であり[28][31]、根性などの規律も幸福と相関する[25][28][29][32][33]。このため、不安から遠ざかり、曖昧さに寛容であることも重要である[34]。自己超越性と変化に対する寛容性も幸福とわずかながら関連してい[25][35]。さらに、感じる能力が強い人ほど幸福である[36]。したがって、感情的知性[37]と自己同情[38][39]は幸福を促進する。

介入法

- 感謝介入法[40]

人を3つのグループに分け、それぞれのグループの各人に次のようなことを記録することを課題として与える。

- 第1グループには「最近1週間のうちに感謝したこと」。

- 第2グループには「面倒に思えたこと」。

- 第3グループには「起こった出来事」。

この実験を開始して9週間後に調べてみると、満足度が最も高かったのは、第1グループ、すなわち最近1週間のうちに感謝したことを記録しつづけたグループであった。このグループの人々は他のグループに比べて健康状態も良好である、という結果が出た[41]。このような手法を感謝介入法という。

- 親切介入法

人を2つのグループに分け、それぞれのグループに次のようにさせた。

- 片方のグループの人には、誰かに親切を行なって、かつ、それを記録するように指示する。

- もう片方のグループの人には、特には親切は行わせない。

これを親切介入法と呼ぶ。 この介入の1ヶ月前と1ヵ月後の幸福感を調査したところ、誰かに親切を行い、それを記録したグループのほうが幸福感が高かった[41]。

「感謝しましょう」「ひとに親切にしましょう」といったことは、古来、多くの宗教や道徳などで説かれていることであるが、こうしたことには実は深い道理があり、感謝された側の人や親切にされた人を幸せにするだけでなく、感謝している当人や親切を行っている当人にも直接的に幸福をもたらしていることが、実証的な科学の方法でも証明されるようになってきているのである[41][42][43]。対面介入が最も有望な選択肢であり[44]、自分自身への親切も同様に効果的である[42]。

統計的な文献分析によると、以下のような介入も幸福度の向上に関連している:

幸福と健康

ハーバード大学医学部によると、不幸と強く関連している健康状態の悪さを考慮に入れたとき、不幸だけでは寿命が短くなるわけではない[57]。しかし、実際には健康状態の悪さと不幸は密接に関係しているため[58][59]、幸せな人は一般的に健康である。研究によると、平均して、人々の一般的な幸福レベルの50%は遺伝によって決定される。しかし逆にいうと、40%は人の管理下にあり、残りの10%は状況によって異なるということになる。ハーバード大学医学部によると幸福を改善する方法は[59]、

- 緑を見ること[60]。

- 幸せな体験にお金を使うこと[61][62][63][64]。

- 幸せな人と一緒にいること。

- 感謝すること。

- 友人や家族との<<親密な関係>>(共感しあえる人間関係)を築くこと。

- 定期的に親切な行為を行うこと。

- ボランティア活動をすること。

- 若い頃の趣味を再開すること。

- 家事の委任などの時間節約にお金を使うこと。

- いつもと違う帰り道を辿るだけでもいいので、新しいことを経験すること。

- 選択肢を少なくすること。

国際摂食障害学会誌によると、直感的な食事、つまり食べ物の栄養価をあまり気にせず、お腹が空いたときだけ食べることは、幸福感の増加とも関連しているという[65]。子供にとって睡眠の質は幸福感にとって重要であり[66]、自尊心の維持は国際移住者の幸福にとって重要である可能性がある[22]。瞑想[67]、マインドフルネス[67][68][69]、ヨガ[70]、身体活動[71][72]は幸福感を向上させ、身体的魅力も幸福感と関連している[73]。

幸福と仕事

幸福が成功につながるというのは、学界ではわりと一般的な認識であり、数多くの研究が幸福が成功につながることを示している[75][76][77][78][79]。職場の幸福は、個々の従業員と組織全体のパフォーマンスを向上させ、イノベーション、生産性、エンゲージメント、保持、および仕事の質を向上させる[80][81]。つまり、幸せな人はより積極的で生産的であり、より質の高い仕事をする[82]。その上、仕事で幸せな人はより早く昇進し、失業する可能性が低くなる[83]。言い換えれば、従業員の幸福を促進する職場では、生産性と革新、顧客ロイヤルティの向上、離職率の低下などの収益のメリットがある[84]。そのため、会社への信頼性[85]、柔軟な勤務形態[86]や時間管理[74]は幸福度を高める。また、自分の強みを活かせるようにすることは、幸福を高めることにつながる[54]。

幸福と社会

- 多様な社会的交流は幸福度を高め[87]、悪い人間関係は幸福度を下げる[88]。一貫した関心に基づく利社会志向[89][90]、自己成長、人間関係、健康を目標にすれば、幸福度を向上させる可能性を秘めており[90]、都市部の人々の平均幸福度は農村部の人々よりも著しく高く[91]、やりがいのある楽しい活動への参加は幸福度を向上させる[53]。人生に意味を見出すことは、幸福感とも相関関係がある[92]。細部の知覚にこだわるよりも、より大きな世界的構図を知覚する方が幸福度が高くなる[93]。感情の抑圧や怒りは、社会的幸福度の低下と相関している[94]。

- エロス的な恋愛は幸福度が高く、遊び心や執着心のある恋愛関係は不幸と関連している[95]。

- 高齢者にとっても、人間関係は量より質であり[96]、宗教は幸福を向上させる[97][98]。そして、高齢者にとって社会経済的地位と能力は幸福にとって重要である[96]。ちなみに、高齢者は平均的により他の人がどのような幸福感を抱いているかを認識できないことがある[99][100]。

- 社会的に差別されることは不幸と有意な相関関係があり、社会的弱者や子どもへの影響はさらに強く[101]、微妙で非明示的な差別はあからさまな差別よりもはるかに有害で[102]、被差別者の人生を台無しにするような深刻な結果をもたらす可能性がある[103]。社会的支援も移住者の幸福にとって重要である[22]。日本人が海外に移住すると、その国では少数民族にもなる。少数民族の民族に対する誇りは、幸福度や健康の向上と相関関係がある[104][105]。

- ソーシャルメディア(YouTube、WhatsApp、Facebook、LINE、Xなど)は幸福感を低下させる可能性がある[106]。数多くの因果比較研究は、ソーシャルメディアの使用を制限することで幸福感が向上することを示しており[107]、メール、ニュース、ゲームなどの他のデジタルメディアの使用制限も効果的である[108]。しかし、認知行動療法は、制限よりも幸福感を向上させる効果がはるかに高い[109]。比較することなく肯定的につながり、知らない人をフォローせず、多くの友人を持つソーシャルメディアの利用は、幸福度を高められる可能性がある[110][111][112][113][114]。写真をアップロードするなど能動的で自己主導的な使用は幸福感を高める可能性がある一方、他人の投稿を閲覧するだけの受動的な使用は幸福感を低下させる可能性がある[110][115][116]。

幸福と法律

なお、法律でも幸福は扱われている。基本的人権には幸福追求権が含まれており、法律上誰でも等しく幸福になる権利を有していると考えられている。この幸福追求権は、他人の基本的人権を侵害しない限りに於いて、国家権力によって制約される事は無い。

幸福と金銭

経済的満足は主観的幸福に寄与し[117]、高齢者の幸福に関しては、収入は教育よりも重要である[96]。しかし、金や名声や美貌を目指すことは人を不幸にする可能性があり[118][119]、物質主義者はより不幸になる[119][120][121]。ここ数十年の研究では、幸福と金銭の関連性は非常に弱いが[61][122][123][124][125][126]、もちろん借金は人を不幸にする[127]。経験や他人のために使ったり、自分の性格に本当に合った使い方をする金銭も幸福度を高める[61][62][63][64]。しかし現実には、人は自分の性格に合った金銭の使い方をしないので、結局幸福と金銭の関連性は低いままである[122]。給与は幸福度とはあまり関係がないが[125]、幸福度の指標である[128]人生の達成度は、所得95,000米ドルで最も高く、幸福度は所得60,000~75,000米ドルで最も高い[129]。収入よりも人間関係や文化的価値観が幸福の主な要因であり[126]、金銭よりも個人主義的自由が幸福に関わっている[124]。

心理学者のダニエル・カーネマン、経済学者のアラン・クルーガーらは、収入が多ければ幸せとするのは錯覚だとしており[130][131]、多くの幸福度研究において所得の上昇での幸福度には限界があるとしている[132]。

幸福の数値化と統計・研究

要約

視点

幸福度研究の代表的学会誌として、『Journal of Happiness Studies』がある[132]。

世界幸福度ランキング

→詳細は「世界幸福度報告」を参照

国際連合は、1人当たり国内総生産(GDP)や健康寿命、他者への寛容度などから「世界幸福度ランキング」を作成・公表している。2019年は156カ国・地域が対象で、トップ5はフィンランド、デンマーク、ノルウェー、アイスランド、オランダ。社会保障が充実した北欧諸国が上位に目立つ(スウェーデンも第7位である)。日本は第58位であった[133]。

国民総幸福量(GNH)

→詳細は「国民総幸福量」を参照

国民総幸福量(GNH、Gross National Happiness)とは元々、ブータンの民主化を進めた元国王が掲げた、国民の幸福を政治の目的とし、政策判断に現実に活かすために、幸福の量を具体的な数値・指標として定めたものである。背景には、先進諸国で採用されたGDPなどの経済指標が、人々の幸福に役立つどころか、むしろ反対に人々を不幸にしたり苦しめるような政策へと各政府を駆り立ててしまっている、という考えがある。

国民総幸福量という考え方は世界各国で反響を生んでおり、近年では日本でも、政策の評価は全国民の幸福感を統計的に計測した指標を参考にしたりすべきだ、といった内容の話は主要政党内や政府内などでも出るようになっている。

幸福の測定

日立製作所は、人が幸福を感じる度合いを測定する技術を開発。それを応用して企業従業員の幸福度をスマートフォンのアプリで計測し、「前向きな言葉で会話する」「休憩時間にストレッチする」など従業員の満足度を高める方法を提案する事業を展開する新会社ハピネスプラネットを2020年に設立した [134]。

知能指数・人口密度

脳科学

幸福感を感じたときには、オキシトシン、セロトニン、ドーパミン、エンドルフィンという幸福感を引き起こす脳内物質が確認される[138]。

- セロトニンが放出されるのは、やすらぎや癒やしなどのリラックスしている時である[138]。

- オキシトシンが放出されるのは、他者との良いつながりがあるときである[138]。

- ドーパミンが放出されるのは、何かしらの達成・成功をなした時である[138]。

- エンドルフィンが放出されるのは、笑顔でいるとき、恋愛中、強い信念を抱いて行動している時、もしくは痛みの中で放出され痛みを緩和する[139]。

幸福や不幸になれてしまって、幸福感や不幸感が無くなる現象を快楽順応(別名:ヘドニック・トレッドミル現象)と呼ぶ。一時の報酬が多くなっても、幸福感が一時的な物であるという現象の説明ともなっている。

経済学・政治学

主観的な幸福感の統計データ等を活用し、政策決定や経済に反映させる経済学を幸福の経済学(幸せの経済学)と呼ぶ[140][141]。

脚注

参考文献

関連書籍

関連項目

外部リンク

Wikiwand - on

Seamless Wikipedia browsing. On steroids.