岩内1号墳

ウィキペディアから

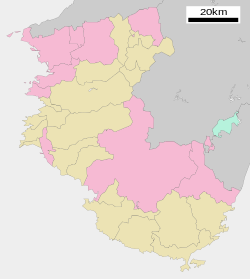

岩内1号墳(いわうちいちごうふん)は、和歌山県御坊市岩内にある古墳。形状は方墳。岩内古墳群を構成する古墳の1つ。和歌山県指定史跡に指定され(史跡「岩内古墳群 一号墳 三号墳」のうち)、出土遺物は和歌山県指定有形文化財に指定されている。

有間皇子(第36代孝徳天皇皇子)の墓に比定する説が知られる。本項目では、1号墳の北西にある3号墳(和歌山県指定史跡に包含)についても解説する。

概要

和歌山県中部、日高川河口から約2キロメートル上流の左岸小丘陵上に築造された古墳である。一帯では少なくとも本古墳含む9基の古墳が分布して岩内古墳群を形成したが、現在では1号墳・3号墳のみが遺存する[1]。1949年(昭和24年)・1979年(昭和54年)に発掘調査が実施されている[2]。

墳形は方形で、一辺19.3メートルを測る[2]。墳丘封土は版築によって構築され、墳丘周囲の北・東・西の各辺には周溝が巡らされる[2]。埋葬施設は両袖式の横穴式石室で、南方向に開口する。玄室内からは漆塗木棺片のほか、六花形鉄製棺飾金具・銀線蛭巻大刀などが検出されている[2]。

築造時期は、古墳時代終末期の7世紀中葉以降と推定され、7世紀後半頃の追葬が認められる[2]。和歌山県では隅田八幡宮古墳(橋本市)とともに数少ない終末期古墳であるとともに、漆塗木棺・棺飾金具・銀線蛭巻大刀の出土および版築技法の使用から非常に高位の人物の墓として注目される古墳である[2]。被葬者は明らかでないが、紀伊藤白坂で処刑されたという第36代孝徳天皇皇子の有間皇子(斉明天皇4年(658年)死去)の墓とする説が挙げられている[2]。

古墳域は1979年(昭和54年)に和歌山県指定史跡に指定され[1]、出土遺物は2013年(平成25年)に和歌山県指定有形文化財に指定された[3]。現在では史跡整備のうえで公開されている。

遺跡歴

埋葬施設

石室 玄室

埋葬施設としては両袖式横穴式石室が構築されており、南方向に開口する。石室の規模は次の通り[4]。

- 石室全長:5.9メートル

- 玄室:長さ2.48メートル、幅2メートル

- 羨道:長さ3.42メートル

玄室の床面には2次の埋葬面が認められており、初葬後の7世紀後半頃に床面が作り直され[2]、石室開口部付近には階段状遺構が構築されている[4]。玄室内には漆塗木棺が据えられ、木棺には六花形鉄製棺飾金具が使用される[2]。発掘調査では銀線蛭巻大刀などの豪華な副葬品が検出されている[2]。

- 羨道

出土品

銀装大刀(和歌山県指定文化財)

和歌山県立紀伊風土記の丘企画展示時に撮影。

出土品(和歌山県指定文化財)

和歌山県立紀伊風土記の丘企画展示時に撮影。1949年(昭和24年)・1979年度(昭和54年度)の発掘調査で検出された副葬品は次の通り[5]。

被葬者

岩内1号墳の実際の被葬者は明らかでないが、有間皇子(ありまのみこ)に比定する説が有力視されている。有間皇子は第36代孝徳天皇皇子で、斉明天皇4年(658年)に蘇我赤兄または中大兄皇子(のちの天智天皇)の謀略によって謀反の罪で捕らえられ、紀伊の牟婁温湯(現在の南紀白浜温泉)に滞在中の中大兄皇子のもとに連行されて藤白坂で絞首刑にされたという人物である。有間皇子の処刑の際には、側近のうち塩屋鯯魚・新田部米麻呂の2人も斬刑に、他に2人が流刑に処せられている。

有間皇子の墓に関しては文献上で明らかでないが、岩内1号墳では漆塗木棺・棺飾金具・銀線蛭巻大刀の出土および版築技法の使用の点で非常に高位の人物の埋葬が想定されており、紀伊で処刑されたという有間皇子との関連性が指摘される[2]。なお有間皇子とともに処刑された塩屋鯯魚について、塩屋鯯魚は当地域の出身であるとして塩屋連(塩屋氏)一族が有間皇子の墓を作ったともいわれる[6]。

岩内3号墳

岩内3号墳(いわうちさんごうふん)は、1号墳の北西約200メートルにある古墳。岩内古墳群を構成する古墳の1つ。和歌山県指定史跡に指定され(史跡「岩内古墳群 一号墳 三号墳」のうち)、出土遺物は和歌山県指定有形文化財に指定されている。1979年(昭和54年)に発掘調査が実施されている。

墳形は円形で、直径約28メートルを測る[1]。墳丘周囲には幅約5メートルの周溝が巡らされる[1]。埋葬施設は割竹形木棺2基(1基は追葬)で、発掘調査では豊富な副葬品として、

- 第1主体部棺内

- 装身具類:巴形銅器、仿製捩文鏡、滑石製勾玉27、管玉15、ガラス製・滑石製小玉400以上、漆塗竹製竪櫛片35、鉄釧2、銅釧3

- 工具類:鉄斧2、鉇2、鉄針5

- 第1主体部棺外

- 装身具類:ガラス小玉

- 武器類:鉄鏃60、鉄刀、鉄槍、鉄剣4、漆塗竪櫛、ガラス製小玉

- 工具類:鉄斧2、刀子9、鉇5、錐7、鉄鎌8、鉄鍬3、手鎌5

- 第2主体部

- 鉄剣

などが検出されている[5]。

築造時期は、古墳時代中期前半の4世紀末-5世紀初頭頃と推定される[4]。和歌山県内の前期・中期古墳は下里古墳(東牟婁郡那智勝浦町)・花山古墳群(和歌山市、岩橋千塚古墳群支群)などと少なく、それらと並ぶ日高地方の首長墓として位置づけられる[4]。

文化財

和歌山県指定文化財

関連施設

- 御坊市歴史民俗資料館(御坊市塩屋町) - 岩内1号墳・3号墳の出土品を保管・展示。

脚注

参考文献

関連文献

関連項目

外部リンク

Wikiwand - on

Seamless Wikipedia browsing. On steroids.