安倍文殊院

奈良県桜井市にある華厳宗の寺院 ウィキペディアから

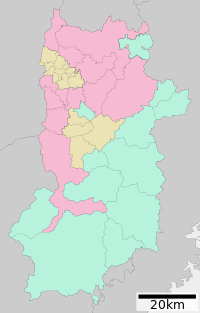

安倍文殊院(あべもんじゅいん)は、奈良県桜井市阿部にある華厳宗の寺院。山号は安倍山。本尊は文殊菩薩。開基は安倍倉梯麻呂(あべのくらはしまろ)とされる。日本三文殊のひとつに数えられる。宗教法人名は文殊院。

歴史

大化の改新の時に左大臣として登用された安倍倉梯麻呂が大化元年(645年)に孝徳天皇の勅願もあって安倍氏の氏寺として安倍山崇敬寺(安倍寺)を建立したのが始まりである。

創建当時の寺地は現在の文殊院の西南300メートルほどのところにあったが、平安時代末期に多武峰の妙楽寺(現、談山神社)の僧兵に焼き討ちされ、全焼する。

旧寺地(桜井市安倍木材団地1丁目)は「安倍寺跡」として国の史跡に指定され、史跡公園として整備されている。発掘調査の結果、安倍寺は東(右)に金堂、西(左)に塔が建つ法隆寺式伽藍配置をもっていたことがわかり、出土した古瓦の様式年代からも創建が7世紀にさかのぼる寺院跡であると見られる。『東大寺要録』巻6には、東大寺の末寺の1つである「崇敬寺」が安倍倉梯麻呂の建立であることと、「崇敬寺」の別名が「安倍寺」であったことが記載されている。

鎌倉時代になると拠点を現在地にあった崇敬寺智足院の別院・満願寺に移して再興がなされた。その際、安倍寺が東大寺の末寺であったこともあり、東大寺の復興に尽力した重源上人の縁で仏師快慶の手によって本尊の文殊菩薩像が作られている。それにより満願寺は別名を文殊堂ともいわれ、塔頭寺院も28坊あり大和十五大寺の一つとして隆盛を誇った。

しかし、永禄6年(1563年)に松永久秀の軍勢に焼かれてしまい、本尊を始め幾つかの仏像は焼け残ったが建物はほぼ全焼し、衰微してしまう。

寛文5年(1665年)、元安倍寺満願寺の本堂・文殊堂が再建され復興される。

明治になり、当寺は廃仏毀釈をくぐりぬけ、名称も文殊院というようになっていたが、かつて敵対していた多武峰の妙楽寺は廃寺とされ、新たに談山神社となった。その際、不要とされた妙楽寺の本尊・阿弥陀三尊像はくしくも当寺が引き取ることとなり、1883年(明治16年)に当院に移されるが、なぜか釈迦三尊像(桜井市指定有形文化財)として祀られ、現在も保存されている。

当院では陰陽師・安倍晴明が陰陽道の修行をしたともいわれ、2004年(平成16年)には晴明堂が200年ぶりに再建されている。2010年(平成22年)には、安倍氏と関わりがあるとされる安倍晋三が「第90代内閣総理大臣 安倍晋三」名義で石燈籠を寄進している。

境内

- 本堂(桜井市指定有形文化財) - 寛文5年(1665年)に元安倍寺満願寺の本堂として建立された建物で、快慶作の木造騎獅文殊菩薩及び脇侍像が安置されている。

- 釈迦堂 - 本堂に付属して建てられている。元は多武峰妙楽寺の本尊であった釈迦三尊像が安置されている。

- 本坊(奈良県指定有形文化財) - 安土桃山時代に建立。元は大神神社神宮寺の大御輪寺(現・大直禰子神社)の客殿。1868年(明治元年)に大御輪寺が廃されたので客殿が移築された。

- 鐘楼

- 稲荷神社 - 安倍晴明の母親とされる白狐の信太森葛葉稲荷を祀る。江戸時代までは文殊院西古墳の上に建てられていた。

- 文殊院西古墳(国指定特別史跡) - 本堂近くにある7世紀中頃の古墳で、豪族安倍(阿倍)氏一族の墓であることはほぼ確実視され、安倍倉梯麻呂の墓であるともいわれる。古墳の原状は不明だが、径25メートルほどの円墳[2]であったと見られる。横穴式石室[3]が露出しており、切石造石室の代表的なものとされている。

- 五台閣

- 吉祥閣

- 文殊池

- 金閣浮御堂(仲麻呂堂) - 1985年(昭和60年)に建立された文殊池の中に建つ金色の六角堂で、安倍仲麻呂像、安倍晴明像などを祀る。

- 不動堂

- 文殊院東古墳(奈良県指定史跡) - 7世紀前半に築造されたといわれる古墳で、古来から閼伽井窟(あかいくつ)と呼ばれ、信仰の対象とされてきた。

- 白山堂(重要文化財) - 重要文化財指定名称は「白山神社本殿」。室町時代後期に建立された流造、杮葺の建物で、祭神の菊理媛神は縁結びの神として知られる。当院の鎮守である。

- 晴明堂 - 2004年(平成16年)、安倍晴明千回忌を迎えるにあたり200年ぶりに再建された。

- 鏡池

- 山門

- 金閣浮御堂 霊宝館

- 不動堂

- 清明堂

- 毎年年始に花で作られる干支

文化財

国宝

- 木造騎獅文殊菩薩及び脇侍像 4躯 快慶作[4] 文殊菩薩像内に建仁三年十月、南無阿弥陀仏、巧匠安阿弥陀仏等の銘がある

- 附一 仏頂尊勝陀羅尼・文殊真言・文殊種子1巻 奥に承久二年、病比丘空阿弥陀仏の記がある

- 附二 木造最勝老人立像1躯 宗印作 像内に住吉大明神也、慶長十二年、南都大仏師宗印等の銘がある

- 鎌倉時代を代表する仏師快慶の作で「知恵の文殊」として親しまれている。獅子上の蓮華座に左脚を踏み下げて坐す、総高約7メートル(獅子と光背含む)の文殊菩薩像に4体の脇侍像が随侍する文殊五尊像である。

- 文殊五尊像の脇侍は、通常、善財童子、優填王(うでんおう)、最勝老人、仏陀波利三蔵と呼ばれるが、文殊院では「最勝老人」にあたる像を「維摩居士」、仏陀波利三蔵にあたる像を「須菩提」と称している。最勝老人像は慶長12年(1607年)に南都大仏師宗印による補作である。文殊像の頭部内面に銘記があり、建仁3年(1203年)10月8日の日付と、仏師である「巧匠アン阿弥陀仏」(快慶のこと、「アン」は梵字)および結縁者である「南無阿弥陀仏」(俊乗坊重源)ら50余名の名が記される。同じ建仁3年の11月30日には、南都東大寺にていわゆる東大寺総供養(後鳥羽上皇の行幸を得ての、東大寺の復興完成の行事)が行われている。また、快慶はこの年の7月24日から10月3日まで、東大寺南大門の金剛力士像(仁王)造立に大仏師として携わっており、文殊院文殊五尊像の造立はこれとほぼ同時期に行われていたことになる。文殊院の前身である崇敬寺は東大寺の末寺であり、この文殊五尊像も東大寺総供養に間に合うように造立が急がれたものとみられる。なお、後補の最勝老人(維摩居士)像を除く3躯の脇侍像は、作風からみて、文殊像よりやや制作年代が下るものとみられる。かつて文殊像の像内に納入されていた巻子(仏頂尊勝陀羅尼・文殊真言・文殊種子を記す)には承久2年(1220年)の記があり、脇侍像を含めた造立はこの頃まで続いていたようである。なお、文殊像の台座の獅子は後補である。2013年(平成25年)6月19日付で国宝に指定された(最勝老人像は附指定)[5][6]。

重要文化財

- 白山神社本殿

国指定特別史跡

- 文殊院西古墳

奈良県指定有形文化財

- 本坊

奈良県指定史跡

- 文殊院東古墳

桜井市指定有形文化財

前後の札所

電子マネーによる決済

この節には独自研究が含まれているおそれがあります。 |

2007年(平成19年)4月、全国の神社仏閣では初めて電子マネーのEdy、iD、PiTaPa及びQUICPayを導入した。

拝観料、絵馬奉納、お守り、祈祷料などの支払いを、本堂に設置された読み取り端末に、電子マネーのICカードや携帯電話(おサイフケータイ)をかざすことで現金を使わず行うことができる。

アクセス

または駅から徒歩25分

駐車場300台分有り(有料500円)

脚注

外部リンク

Wikiwand - on

Seamless Wikipedia browsing. On steroids.