男女別学

性別で分けて別々の場所で学ぶこと ウィキペディアから

男女別学(だんじょべつがく、英: Single-sex education)は、学校教育などにおいて、男子と女子が別々の場所(学校・校舎・教室)で学ぶこと[1]。対義語は「男女共学」[1]。一方の性別の生徒のみを教育する学校(男女別学校)のうち、男子のみが通う学校を『男子校』と、女子のみが通う学校を『女子校』と呼ぶ[2]。

この記事は英語版の対応するページを翻訳することにより充実させることができます。(2021年4月) 翻訳前に重要な指示を読むには右にある[表示]をクリックしてください。

|

概要

ある国や社会、ある時代の教育制度を論じる際など、文脈によっては単に使用する施設が異なるのみならず、男女で学校制度や教育課程が異なっており[注 1]、女子の教育機会や教育内容に不平等がある状態[注 2]を意味する。この場合、「男女別学制度」「男女別学体制」といった用語も用いられる。近代学校教育の歴史上、初等教育段階では早い段階から多くの国で男女共学の方針がとられた一方[6][4]、中等教育以上で男女共学が導入されるのには時間がかかった。大学ではじめて男女共学が実現するのは、19世紀のアメリカ合衆国である(1833年創設のオーバリン大学[5])。

男女を別の場所で教育することの背景としては、宗教的な思想[3]や道徳観[3][6]があるが(現在でもカトリックやイスラム教の国では男女別学の伝統が強いとされる[3][6])、女性の社会的な役割に対する考え方(ジェンダー[1]、性別役割分業観[7])に基づいて、単に施設を分けるだけではなく教育課程に違いを設けることもある。こうした考え方は、女子の通う学校を増やして女子教育の普及に貢献した面もあるが、一方で女子教育の内容や水準に限定をもたらしたという面もある[7]。

男女別学制度は、女子学生の排除[1]や、教育機会の不平等[1]を意味する女性差別のひとつとして、女性の社会的地位向上を求める運動(女性解放運動、フェミニズム)から教育機会の平等が求められ[5]、いわゆる主要国では男女の平等な教育機会が制度面では保障されるようになった[6]。一方で、制度的な男女共学では必ずしも教育機会の均等が実現できない(社会一般のジェンダーや性別役割分業観が教室に持ち込まれる[1][7])として、フェミニズムの立場から男女別学(男女が別の学校で学ぶこと)について積極的に捉える主張も出されている[1]。また、近年においては、トランス女性の学生を受け入れる女子大学が増えている[9][10]。

日本

要約

視点

近代

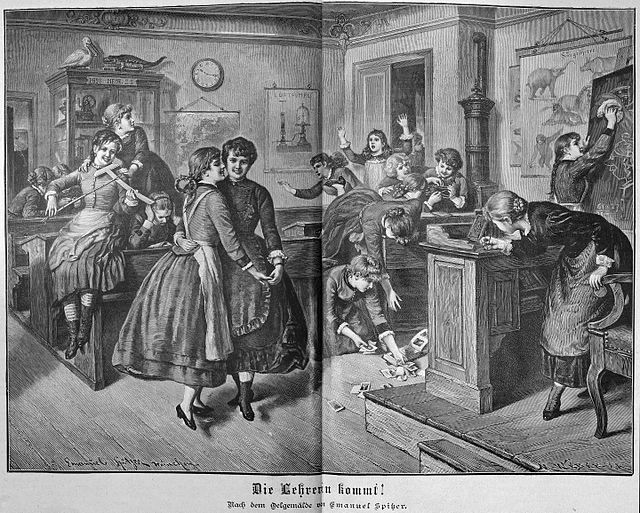

日本では、明治時代に学校制度が整備される中で、初等教育(小学校)からの男女別学が原則とされた。

1879年(明治12年)に出された教育令は「凡学校ニ於テハ男女教場ヲ同クスルヲ得ス 但小学校ニ於テハ男女教場ヲ同クスルモ妨ケナシ」(第42条)と定め、中等教育以上では男女別学を原則と定めた[11]。これにより、女子の中学校への入学は認められなくなり、女子中等教育は女学校で行われることとなった[11]。1891年(明治24年)の文部省令第12号「学級編制等ニ関スル規則」は、小学校で学年の女子児童が学級編成に十分であれば、男女別学級とするように定めた(ただし尋常小学校1学年・2学年は例外とした)[6]。

中等学校以上では男女別学の制度が維持され、旧制高等学校(卒業者には帝国大学への進学が保証されていた)に女子の入学は認められず、したがって帝国大学への女子の進学はほとんど認められなかった[8][6](1913年に東北帝国大学が3人の入学を認めたのが最初。女子大生の日参照)。女子に対する中等教育機関としては高等女学校などが規定されたが、「良妻賢母主義」と言われるように性別役割分業観に根差した教育方針が採られており[7]、高等女学校と旧制中学校(男子)では修業年限にも差異があった[8]。

第二次世界大戦後

第二次世界大戦後の連合国軍最高司令官総司令部(GHQ)による占領期、男女別学を原則としていた日本の教育制度は男女共学を原則とするものに改められた(学制改革参照)。

教育改革指令を受ける形で、1945年12月に「女子教育刷新要綱」が閣議了解され、女子大学の創設、大学における男女共学制、中等学校における男女間の教科の平準化などの実施が決定された[12]。これにより、1946年より従来女子の進学に制限を設けていた高等教育機関に女子が入学するようになった[12]。1946年に出された第一次教育使節団報告書は公教育を男女別学から男女共学に移行するよう提言。1947年に施行された教育基本法は「教育上男女の共学は、認められなければならない」とした[8]。

1947年3月公布の学校教育法により、1948年より実施される公立新制高等学校の設置に関する「高校三原則」のひとつとして「男女共学」が挙げられた[12][13]。ただし、1947年に文部省は通知・通達として「新学校制度実施準備の案内」「新制高等学校実施の手引」を出し、男女の教育機会均等という根本原則を踏まえた上で、地域の状況を尊重して必ずしも「男女共学」にしなくてもよいという方針を示しており、画一的な指導は行わなかった[13]。占領軍の地方当局の担当者によって方針に差異があったため、男女別の旧制中等学校を統廃合して男女共学が徹底された地域もあれば、旧制中等学校を引き継いで男女別の新制高等学校が設立された地域もあった[13][12]。また私立学校は三原則の制約外にあったため、男女別学校として移行したものが少なくない[12]。GHQによる共学化は日本列島の南から進められたが、北関東に到達する前に朝鮮戦争が勃発し手が回らなくなったことで、埼玉県以北ではナンバースクールのような旧制中学校から続く男女別学校が多く残った[14]。

「男女共学」が原則となった戦後も、家庭科などでは男女で異なるカリキュラムが設けられた[6](「男女別修」とも呼ばれる)。性別役割分業観によるものとしてカリキュラムを男女が共に学ぶように改めようという運動が行われるなどした結果、1989年の学習指導要領で家庭科の男女共修が示された[6](男女共修参照)。

備考

- 現在の日本では、小学校から高等学校までは男子校・女子校ともに存在している[注 3]。

- 戦前の日本では大学は男子のみが通うという前提があったため、あえて男子大学は作られなかった[15]。戦後になると戦前からあった大学は共学化し、女子大学も新設されたが、男子大学は新設されていない[15]。2008年度より、東洋食品工業短期大学が女子学生の募集を開始したことで、日本から男子大学は消失した。2025年度より、活水女子大学は男子学生の受け入れを開始する予定だが、大学名は変更しないとしている[16]。

- 日本では、男女別学の学校は私立学校を中心に多数存在するが、1990年代中頃からバブル崩壊による長期の不況や少子化の影響によって、共学化する学校が増えてきている。

- 日本では、北関東以北の名門公立学校[14]、首都圏と阪神地区の名門私立学校の多くが男女別学であるが、近年は少子化により共学化が進んでいる。

- 男子・女子とも募集するが、男子と女子とでは教室(男子クラス・女子クラス)や校舎などが分けられている学校がある。そういう学校は「男女併学」と称されることがある[17]。別学と共学の両方のメリットが得られるとされる[17]。

世界

- アメリカなどでは、古くにできた男子大学が複数存在している。

- 中東のアラブ社会では、イスラム教の影響によって2010年代でも男女別学が当たり前であり、男女共学は珍しい。例えば、サウジアラビアでは2011年5月15日に最終的に世界最大の女子大になるヌーラ・ビント・アブドゥルラハマン王女大学がリアド郊外に開校した[18][注 4]。サウジアラビアでの男女別学は単に学校が別であるというだけでなく、女子高の運動会を違法とするなど教育内容も(少なくとも部分的には)別のものになっている[21]。

- 社会教育において、ボーイスカウト(男子)とガールスカウト(女子)とは、男女別学である。しかし、旧・共産圏においては、男女別学の伝統がないので、ボーイスカウトにおいて男女共学を実施し、単に「スカウト」と呼称する。ただし、旧共産圏以外でも最近では、ボーイスカウトで男女共学を実施する国もある。日本においても、1995年(平成7年)に、ボーイスカウトにおける全部門への女子の加入を認めた(ただし、ガールスカウト自体は残っている)。

脚注

参考文献

関連項目

外部リンク

Wikiwand - on

Seamless Wikipedia browsing. On steroids.