国家 (対話篇)

ウィキペディアから

『国家』(こっか、古希: Πολιτεία、ポリテイア、羅: Politia / Res publica / Civitas、英: Republic)は、古代ギリシアの哲学者プラトンの中期対話篇であり、主著の1つ。副題は「正義[1]について」。

題名

要約

視点

原題の「ポリテイア」とは、「国制/政体」の意味であり[2]、これは「国家(ポリス)のみならず、個人(アネール、ἀνήρ)の魂(プシュケー)の中にも、類比的に「国制/政体(ポリテイア)」の様なものが存在しており、その種類はどちらも大まかには、1つの「善い(正しい)国制/政体」と、4つの「悪い(不正な)国制/政体」に分けられる」(すなわち、個人の「修身」と、国家の「治国」には、「国制/政体(ポリテイア)」のごとき共通性がある(そして互いに連関・連動している))とする、本編の主内容に因んだものである。

(本編の中盤、第5巻17章〜第6巻14章において、直接的に言及されているように、ここで意識されているのは、(「(善の)イデア」と繋(つな)がれた知性を頂点として整えられた)哲学者(愛知者)の個人的な優れた内面のあり方(ポリテイア)と、社会・国家・政治のあり方(ポリテイア)を、(「哲人王・哲人統治者」という発想を通して)直接的に接合・統合・一体化することである。前作『パイドン』でも述べられたように、また本作でも度々言及されているように(第6巻10章、第7巻2-3章、第8巻5章)、ソクラテス自身も含め従来の哲学者(愛知者)たちは、基本的に世俗社会の雑事・栄達・贅沢・快楽などに背を向けて、個人的・私的・自己完結的(小乗的)な「知の探求」に終始する生き方をしていた。(『ソクラテスの弁明』や『ゴルギアス』等でも述べられているように、国家・国民善導の意識が強いソクラテスすらも、助言・忠告こそするものの、決して現実政治に踏み込む生き方をしてはいなかった。)そんな従来には分裂状態にあった「哲学者(愛知者)の精神」と「国家・政治」という両者が、上記のごとく結合・統合されることで、具体的に言えば、哲学者(愛知者)たちが「実務能力」や「国家公共救済(善導)意識」を兼ね備えた、世俗での労苦や自己犠牲を厭わない(大乗的な)国家指導者として養成されることで(第6巻1章12-13章、第7巻4章)、そして他の国家構成員たちが彼らの知的・倫理的な優秀性を認めて、彼らに国家統治を委ねて、それに服従することで(第5巻18章、第6巻1-4章12-13章)、はじめて人類は政治的な禍から解放されることになる(第6巻13章)、というプラトン特有の「理想国家」思想が、本作において「ポリテイア」概念を軸に、はじめて開陳・全面展開されることになる。)

ラテン語の訳名には、この原題を直訳した「Politia」のみならず、「Res publica」「Civitas」といった訳名も用いられて来ており、英訳の「Republic」や日本語訳の「国家」など、(本来であれば『Polity』『Constitution』『Regime』だとか、『国制』『政体(政治体制)』等と訳題されるべきところを)原題から意味がズレた題名が慣習的に用いられて来てしまっているのも、こうしたラテン語訳の名残りである[3][4]。

なお、このようにしてラテン語訳における訳語混乱が生じてしまった原因・背景として、キケロによる翻訳や、彼による本篇の模倣作『国家について』(羅: De re publica)の存在がよく指摘される[4][5]。

(ちなみに、現在、日本語訳で定着している(ラテン語「Civitas」由来の)『国家』という訳名は、戦後に藤沢令夫や山本光雄の翻訳によって主流となったものであり、戦前には木村鷹太郎らの翻訳による(作品内容由来の)『理想国』という題名が最も普及していた[4]。中国語圏では、今でもこの『理想国』という訳名が一般的に使われている。)

概要

要約

視点

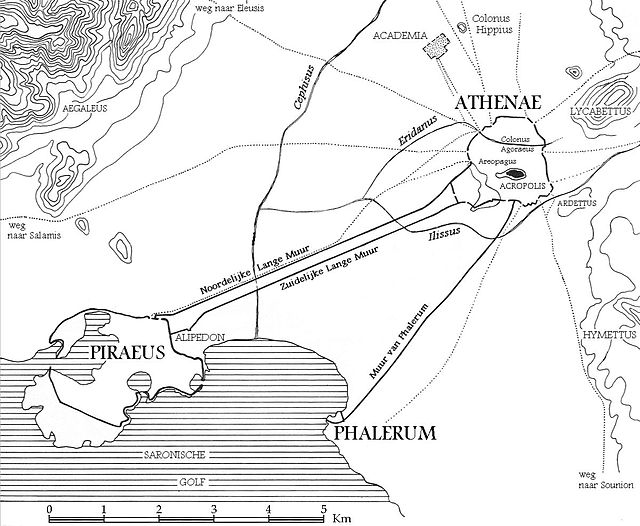

『国家』は全10巻で構成され、プラトン中期の作品と考えられている。その構成・形式は、ソクラテスがアテナイの外港ペイライエウスにある、富裕居留民ケパロス(英: Cephalus)の家で行った議論を記録する対話篇の体裁を採っている。

本書は、後期の作品と考えられる『法律』(全12巻)と共に、他の対話篇と較べ際立って長く、「魂に配慮し、善く生きる」というソクラテス・プラトン的な道徳哲学(倫理学)・政治哲学(政治学)思想が、プラトン中期思想に特徴的なイデア論を中核に語られる。特に、善的・神的・宇宙的な自然(ピュシス)の秩序を、小宇宙としての人間(の魂(プシュケー))、その集合体としての国家(ポリス)やその秩序を司る法(ノモス)にまで、国制・政体(ポリテイア)論、正義論、哲学(者)・哲人統治(哲人政治)論などを通じて浸透・貫徹させようとする、壮大かつ創造性豊かな哲学体系が提示される。そのため、プラトンの政治哲学、神学、存在論、認識論を代表する著作の1つとされ、古代西洋哲学史において最も論議される作品の1つと位置づけできる。ゆえに本書で展開されている理想国家の発想は、後世のユートピア文学や共産主義にも多大な影響を与えた。

具体的な内容については、ケパロスとの会話が発端となって提起された正義が何なのかという問題から始まる。まずソクラテスは、トラシュマコスによって主張された「強者の利益」としての正義という説を論駁したが、正義それ自体の特定にまでは至らずアポリアに陥ってしまう。しかし、プラトンの2人の兄であるグラウコンとアデイマントスが、正義の議論を引き継ぎ、世間に蔓延する正義の存在を否定する立場(道徳否定論・正義否定論)を代理に主張しつつ、ソクラテスに対して正義の実在を証明するように求めたために、ソクラテスは個人の延長として国家を観察することで応答しようとする。国家を観察するためにソクラテスは理論的に理想国家を構築しており、その仕組みを明らかにした。そして理想国家を実現する条件として、ソクラテスは独自のイデア論に基づいて哲人統治者(哲人王)の必要を主張する。この哲人統治者(哲人王)にとって不可欠なものとして(善のイデアに到達するための数学諸学科と弁証術(ディアレクティケー)から成る)教育の理念が論じられており、そうして養われた知の徳性(知性)を頂点とする「善き政体」の獲得/確立/守護/保全という意味での正義が、(国家全体の水準でも、一個人の内面の水準でも)人間を幸福にするものと主張される。

(しかし、ここで注意すべきなのは、プラトンは本書で述べているような「何でも見通す知性を持った、善良で節制した哲人統治者(哲人王)が、頂点に立って支配し、皆がそれに服従する理想的政体(優秀者支配制)」について、少なくとも国家(理想国家)に関しては、最初からそれをあまり実現可能なものとしては考えておらず、「模範・手本・目標とすべきだが、人間には(ほぼ)実現不可能な理想」として考えており、そのことを本編の中でも、また政治論・法律論についての続編である後期対話篇『政治家』『法律』の中でも、明確に断っているという点である[6][7][8]。『政治家』『法律』では、「クロノスの黄金時代における、神やその配下の神霊(ダイモーン)による支配」に喩えられるその「理想的政体」は[9][10]、あくまでも「天上の神的・理想的なもの」として、個人の魂における「内なる政体」を整え維持したり、現実国家をなるべくそれに近い「次善の政体」へと導いていこうとする際に、参照・参考されるべきものとして、主張・提唱されている[11][12][8]。そして、最後の対話篇『法律』では、現実国家に関して、「混合政体」「法治主義」「共有を背景とした人口数管理と貧富格差防止」「投票選挙」「夜の会議」等の組み合わせによって、「次善の政体」を実現すべきであると主張されている[13]。このように、プラトンの政治論は、中期の対話篇『国家』で「実現不可能な理想国家(最善国家)」を提示し、後期(最後)の対話篇『法律』で「(その理想になるべく近い)実現可能な次善国家」を提示する、という2段構成になっている点に、注意を要する。)

ちなみに、哲人統治者(哲人王)を説明していく第6巻の途中で、ソクラテスが哲学の評判を貶める(「職業的技術」によって魂まで不具となりながらも、「哲学」に憧れてそれを自称している不適格な)「似非哲学者」の存在を、非難するくだりがあるが[14]、これはプラトンが『エウテュデモス』『パイドロス』『テアイテトス』でも非難を加えている、(プラトン・アカデメイア派とライバル関係にあり、その営みを「哲学」と自称することもあった)イソクラテスをはじめとする法廷弁論作家(ロゴグラポス)や彼の弁論術学校の生徒のことであると、一般的には考えられている[15]。

構成

要約

視点

登場人物

時代・場面設定

紀元前430年-紀元前421年頃[16]、もしくは紀元前412年頃[17]、アテナイの外港ペイライエウスにて。

ペイライエウスの居留民トラキア人たちによる、月神ベンディスの祝祭がはじめて催されるということで、参拝・見物に来たソクラテスとグラウコン。終わってアテナイに帰ろうとすると、ポレマルコス、アデイマントスらに呼び止められ、ポレマルコスの家へ。

ソクラテスは、家長のケパロスに挨拶し、「老い」や「富(財産)」についての会話を交わす。そして、その過程で出てきた「正しさ(正義)」を巡り、ポレマルコス、トラシュマコスを巻き込んだ問答が展開されていく。

第2巻以降は、プラトンの兄たちであるグラウコン、アデイマントスがソクラテスの相手をし、表題通りの国家論、また様々な思想が披露されていく。

特徴・補足

本篇は、全10巻から成る大長編であり、全12巻から成る最後の対話篇『法律』と並んで、プラトンの著作中では群を抜く圧倒的な文量を誇る。

第1巻は、これだけを単独で抜き出しても成立する完結した内容となっており、「正義」を題材とした、初期対話篇のようなアポリア的対話篇となっている。第2巻以降は、それに付け加えられた「長い延長戦」であり、ソクラテスがプラトンの兄たちであるグラウコン、アデイマントスを相手に、特定し損ねた「正義」を探求しつつ「国家論」を展開していく。

また、『カルミデス』や『リュシス』と同じく、かつての対話をソクラテスが読者に語るという体裁を採っており、純粋な対話篇(ダイアローグ)と異なり、解説(ナレーション)が交じる。『饗宴』や『パイドン』のように、対話者が回想するという形ではない。

巻別

『国家』の全10巻は、大別して以下の5部に分かれる。

- 第1巻 - 導入(正義について)

- ケパロスとの対話 - 雑談から論題「正義」の導出

- ポレマルコスとの対話 - 詩人シモニデスの「正義」の検討

- トラシュマコスとの対話 - 強者論理としての「正義」の検討、「不正」の有利の検討

- 第2巻-第4巻 - 国家の考察

- 第5巻-第7巻 - 理想国家の考察

- 第8巻-第9巻 - 不完全国家の考察

- 第10巻 - 詩に対する批判、「正義」の報酬

導入である第1巻では、ケパロス、ポレマルコス、トラシュマコス等が次々と入れ替わって対話相手となるが、第1巻の末尾から第2巻以降は、最後の第10巻に至るまで、プラトンの兄たちであるグラウコンとアデイマントスのみが対話相手となる。

2人の内では、グラウコンがメインの対話者であり、アデイマントスが受け持つのは、第2巻の大部分、第3巻の前半、第4巻の前半、第6巻の大部分、第8巻初頭から第9巻初頭など。

内容

要約

視点

第1巻では、まずソクラテスとケパロスとの導入的な会話で、「老い/財産」に続いて、本作の主題である「正義」が提示される。「正義」の議論を引き継いだポレマルコスやトラシュマコスは、「各人に相応しいものを返し与えること」「強者/支配者の利益」といった定義を提示するが、ソクラテスの検討によって、どちらも否定されることになる。そして、ソクラテス自身も、議論が結局「正義それ自体」の特定まで到達しなかったことを嘆くという、初期のアポリア的対話篇によく見られる、お決まりの締め括り方で終わる。

初期対話篇なら、このまま話が終わるが、この中期対話篇『国家』では、ここからプラトンの2人の兄であるグラウコンとアデイマントスが「正義」の議論を引き継ぎ、ソクラテスを支援する形で、第2巻〜第10巻に渡る長い議論が継続/展開されることになる。(※第2巻〜第10巻は、下述していくように、内容的に「第2巻〜第4巻」「第5巻〜第7巻」「第8巻〜第9巻」「第10巻」に、4分割できる。)

とは言え、「正義/不正それ自体」と、その「善(利)/悪(害)」が何であるかを特定する、という議論の主目的は、最初の「第2巻〜第4巻」で、早くも概ね達成されることになる。

まずグラウコンとアデイマントスによって、「正義」が世間一般では「内実を伴わない、ただの欺瞞的な綺麗事」として扱われてしまっている嘆かわしい現状(すなわち、「正義それ自体」には大した「由来/正当性/威力/魅力」があるわけでもなく、慣習的に付随する「評判/利益」があるだけであり、自分を「正義」に「見せかけ」てそれらを獲得することに長けた小狡い「不正な人間」の方が実際には得をしている、と皆に思われている現状)が指摘され、そうした現状を打破するために、「正義それ自体/不正それ自体」と、それがなぜ「善(利)/悪(害)」であるのかの理由の解明を要請されたソクラテスは、「個人の正義」よりも「国家の正義」の方が大きくて分かり易いとして、「言論上で国家を構築した上で、その中に正義を探す」という奇策に出る。

そして、「国家」「国の守護者」についての議論を終えた上で、「国家における「政務(立法)/軍事/商業」の関係性/役割分担」によって、「国家の「知恵/勇気/節制/正義」(枢要徳)」を特定/定義し、それを「個人」へと類比的(アナロジカル)に適用しながら、「個人の魂における「理知/気概/欲望」(魂の三部分)の関係性/役割分担」によって、「個人の「知恵/勇気/節制/正義」」を特定/定義することにも成功する。(そして、この後者(魂)の内的な規定/定義の方が、前者(職業)のような外的な規定/定義よりも、より本質的であるとする。)

こうして得られた「正義/不正」の定義から、それらの「利/害」も容易に想像がつくため、これで議論が終わったかと思いきや、ソクラテスは、「正義/不正(それ自体)の利/害」を、「できるだけはっきり確認」したいとして議論を継続し、上記してきたような「理知/気概/欲望」の「正しい関係性/役割分担」としての「知恵/勇気/節制/正義」といった「徳」が保たれた、「善い国制」としての「優秀者支配制」に対して、「理知/気概/欲望」の「不正な関係性/役割分担」によって生じる無数の「悪徳」の内、4つの主要な「悪徳」(勝利-名誉欲/金銭欲/放縦欲/支配欲(の最優先化/至上目的化))に対応した、4つの「悪い国制」を挙げた上で、その「善い国制」と「悪い国制」を比較して、「正義/不正(それ自体)の利/害」を「はっきり確認」することを目論む。

しかし、続く第5巻以降において、その「悪い国制」の説明を行なっていこうとした矢先、アデイマントスの横槍(「善い国制」としての「優秀者支配制」に関して、まだ「妻子の扱い」という重大事が明確に説明されていない)が入り、続く「第5巻〜第7巻」では、当初予定していた「悪い国制」の説明ではなく、「善い国制」としての「優秀者支配制」の説明の続き、それもソクラテスが(議論の進行の妨げになると考えて)当初は隠していた「男女の同一待遇」「妻子の共有」「哲学者による国家統治(哲人王思想)」という、彼自身が持っている3つの「非常識なアイデア(提案)」の説明を、詳細にさせられることになる。

この「構成上の捻(ひね)り」が入る「第5巻〜第7巻」のセクションにおいては、「国家の船の比喩」「善のイデア(太陽の比喩・線分の比喩・洞窟の比喩)」「哲人統治者の教育(数学諸学科・弁証術(ディアレクティケー))」等といったプラトン独自の思想/発想が、存分に盛り込まれつつ、その「哲学者/哲人統治者」観が詳細に説明されることになる。

こうして「善い国制」としての「優秀者支配制」の詳細な説明の続きを終えた後、続く「第8巻〜第9巻」にて、ようやく本筋に戻り、ソクラテスは、4つの「悪い国制(名誉支配制・寡頭制・民主制・僭主制)」(的な国家と個人)の(変転/転落/頽落的な)成立過程と性格の説明を行う。

そして、「善い国制」としての「優秀者支配制」(的な国家/個人)と、4つの「悪い国制」、中でもとりわけ「最悪な国制」としての「僭主制」(的な国家/個人)を比較しながら、「正義」は(それ自体として)「幸福/利」を、「不正」は(それ自体として)「不幸/害」をもたらすことを確認し、更に、(現実国家がどうであろうと)個人において、「魂」における「内なる国制」を(「天上の理想国家」を見据えながら「優秀者支配制」的に)「善く保つ」ことの重要性も確認しつつ、本筋の議論/論証は成功裡に終わる。

最後の「第10巻」では、追加的/補足的な話題が述べられることになり、まず、先の「悪い国制」の説明で出てきた、「名誉/金銭/権力」といった誘惑に加えて、「詩(創作/ポイエーシス)」の誘惑によっても堕落させられることが無いように、「詩(創作/ポイエーシス)」の「虚偽性」と「有害性」が強調的に説明される。(すなわち、叙事詩/悲劇/喜劇の詩人(作家)達が、画家が描く絵画と同じように、「無知な観客の多数/大衆の、感覚/感情に訴えかけて、彼らを惹きつける/騙す」ために、(描写対象人物が持っている「知識/技術」を、自分が持ち合わせない(無知な)まま)「直情的/誇張的に模倣/描写」しただけの、(「洞窟の比喩」における「影絵」のごとき)「虚偽的/劣悪な人物(英雄/神/変人)像」を、見聞き共感したり模倣/真似する習慣を身に付けてしまうことは、自分の「魂」の中の「理知」「分別」や「内なる国制」を崩壊させてしまう(そしてひいては、そうした人間を増殖させて「国家の国制」をも崩壊させてしまう)ことにつながると。なお、これに類似した批判は、後期末(最後)の対話篇『法律』第3巻第15章においても、「観客支配制(テアトロクラティア)」という表現と共に行われている。)

そして末尾では、これまでの議論では封印されていた、「正義の(付随的な)報酬」についての説明が行われ、「正義」の人には生前も死後も様々な報酬が与えられることになるし、逆に「不正」な人は生前も死後も様々な罰を受けることになることを、冥府の話である「エルの物語」を交えつつ説明し、最後にソクラテスが「向上の道」「正義/思慮」への勤しみを勧奨しつつ、話は締め括られる。

第1巻

導入

グラウコンと共に、ペイライエウスの居留民トラキア人達による月神ベンディスの祝祭を見学に来たソクラテス。見終わって帰ろうとすると、ポレマルコスとアデイマントスに出くわし、夕・夜にも催しがあるとのことで、それまでポレマルコスの家に滞在することになる。

「老い」と「財産」

ソクラテスは、家長のケパロスに挨拶し、「老い」について尋ねる。

ケパロスは、他の老人たちは(「若い頃の快楽」(を味わう気力/体力や機会)が失われてしまっただとか、中には身内の者から虐待されているなどと)自らの境遇を悲嘆するが、自分は若い頃の様々な情念・欲望から解放されて平和・自由を得れたし、「端正で自足することを知る人間」であるならば、「老い」はそれほど苦にはならないと答える。

ソクラテスが、それはケパロスが財産家だからなのではないかと指摘すると、ケパロスはそれを半ば認めつつ、「財産」は自足の条件の1つに過ぎず、「人格」を兼備する重要性も説く。

ソクラテスは、ケパロスが「財産」があって良かったと最も思うことは何か問う。ケパロスは、死後の冥府での裁きに備えて、「正しく敬虔に生涯を送る」(欺いたり嘘を言ったりしない、神への供物を欠かさない、借りた金銭を返す)のに、役立つ点だと答える。

「正しさ(正義)」

「正直/預かりの返済」

そこでソクラテスは、「正しさ(正義)」というものが、常に無条件に、そういった「正直であること/預かったものを返すこと」であると言えるのか問う。例えば、「武器を預かっていた友人が狂人になってしまった場合に、彼に武器を返すこと」は、「正しさ(正義)」とは言えないのではないかと。ケパロスも同意する。

(ここでポレマルコスが議論に割り込み、ケパロスは議論を譲って、神への供物の仕度のために席を立つ。)

「友に善(利)、敵に悪(害)を与えること」

ポレマルコスは、詩人シモニデスの言葉を引用しつつ、「正しさ(正義)」とは、「各人にふさわしいものを返し与えること」であり、つまりは「友に対しては善を為し、敵に対しては悪を為すこと」であると主張する。

そこでソクラテスは、「正義」の能力/技術の優れた点を、他の様々な技術との優劣を比較しながら絞り込んでいき、「正義」とは「平和時の契約(協働)、特に金銭の保管」に関して有用な能力/技術であり、また「盗む能力/技術」と「守る能力/技術」は表裏一体なのだから、「正義」とは一種の「盗み(盗人)の能力/技術」ということになると、指摘する。ポレマルコスは反発/否定する。

ポレマルコスは改めて、「正義」とは「友を利して、敵を害すること」だと主張する。ソクラテスは、「友/敵」とは、各人に「善い人間/悪い人間」であると「思われている者」なのか、「実際にそうである者」なのか問う。

ポレマルコスが「思われている者」の方だと答えると、ソクラテスは、それだと判断を誤り、「善い人間」を「悪い人間(敵)」として害したり、「悪い人間」を「善い人間(友)」として利したりと、正反対になってしまうこともあり得ると指摘する。

そこでポレマルコスが、「実際にそうである者」の方へと主張を変更すると、ソクラテスは、たとえ「悪い人間(敵)」であったとしても、「人間を害して、より劣悪にしてしまうこと」は、徳(善さ)の1つである「正義」にはふさわしくないと指摘する。ポレマルコスも同意する。

(するとここで、トラシュマコスが議論に割り込み、ソクラテスを「質問ばかりして、自らは答えず空とぼけばかりする」と、その姿勢を非難しつつ、自分は「正義」についてもっと優れた答えを提示できると主張する。)

「強い者(支配者)の利益」

「判断の誤り」と「厳密論」

トラシュマコスは、「正義」とは「強い者の利益」だと主張する。諸々の国家では、僭主制であれ、貴族制であれ、民主制であれ、「支配者の利益」に合わせて法律が制定され、「正しいこと」とされていると。

ソクラテスは、支配者たちが判断を誤り、自分たちの「不利益」になることを命じてしまうことも、あり得ると指摘する。

そこでトラシュマコスは、各専門家・知者の場合と同様に、「その呼び名にふさわしい振る舞いをした場合のみ、その呼び名の者とみなす」という「厳密論」を導入し、「支配者」とは「自分にとって「最善の事柄」を法として課す者」のことなので、それにふさわしい者である限りは、自分に「不利益」なことはしないと主張する。

「技術」と「対象の利益」

ソクラテスは、「医者」「船長」「馬丁」などを例に、「支配(世話)- 被支配(被世話)」の関係を持つ「支配者の知識/技術」というものは、「対象(被支配者)を善くすること」「対象(被支配者)の利益」のために存在しているのであり、(厳密な意味での)「支配者」とは、「被支配者の利益」のために考察・命令する者であると指摘する。

「不正」の優位/有利

トラシュマコスは、「羊飼い」「牛飼い」を例に、「支配者」が「被支配者のためになること」を考えて行うのは、あくまでも「自分自身の利益」のためだということ、そして、「正しいこと(正義)」も「その「支配者の利益」のために、被支配者に対して課されるもの」であり、被支配者にとってそれは「自分よりも強い者(支配者)の利益」「他人にとって善いこと」でしかないこと、逆に「不正なこと(不正)」は、そうしたお人好しの「正しい人々」を支配する力となり、支配者にとっての「自分自身の利益」となることを主張する。そして、「不正な人間」が常に「正しい人間」よりも「大きな利益」を得ることを、様々な事例を挙げて説明し、その最たるものが「国全体を簒奪/国民全体から収奪」して国内外から「幸せな人/祝福された人」と呼ばれる「独裁僭主」であると指摘する。

「各技術固有の利益」と「報酬獲得の技術」

ソクラテスは、「羊飼い」の話には「羊の世話」と「売って儲ける」という異なる技術の話が混在しており、「純粋/厳密な話」ではなくなっていることを指摘しつつ、各々の「技術」には、それがもたらす「固有の利益」があり、それらと(技術者自身が「自分の利益/報酬」を得るための)「報酬獲得の技術」は別ものであり、(先に述べた通り)「技術」や「支配」それ自体は、「支配者自身の利益」ではなく、「被支配者の利益」のためのものであること、そしてそうであるが故に、一般的には自発的に「支配者」の地位につく者などおらず、金銭・名誉などの「報酬」が、別に与えられることで初めて人は「支配者」の地位につくのだと指摘する。更に、金銭・名誉などでは説得されない「優れた人々」を「支配者」にするには、強制・罰など(広義の「報酬」)が必要になるが、中でも最大の罰は、「自分が支配することを拒んだ場合、自分より劣った者に支配されることになる」ことだと指摘する。

こうしてソクラテスは、トラシュマコスの「正義とは強者の利益だ」とする主張に関しては、否定する形で一応の決着を付けるが、他方で議論の途中でトラシュマコスが提示した「不正な人間の生活は、正しい人間の生活に勝る」という意見はもっと重大で看過できないと、その点に関しての議論を継続する。

「正/不正」と「徳/悪徳」(「知識」と「節度」)

ソクラテスが、「正義」「不正」のどちらが「徳」「悪徳」なのか尋ねたのに対して、トラシュマコスは、「正義」は「気高い人の良さ」(エウエーテイア、εὐήθεια)、「不正」は「計らい上手」(エウブーリア、εὐβουλία)だと揶揄しつつ、「不正」が「徳(優秀性)/知恵」の側で、「正義」が「悪徳(劣悪性)/無知」の側だと答え、(『ゴルギアス』のポロスのように)「不正」を「醜いもの」と見做すことすら拒絶する。

- 「不正」 - 「計らい上手」 - 「徳(優秀性)/知恵」

- 「正義」 - 「気高い人の良さ」 - 「悪徳(劣悪性)/無知」

そこでソクラテスは、

- 「正しい人」や「知識(知恵)のある人」は、自分に相似た人(「正しい人」「知識(知恵)のある人」)に対しては分を守り、相似ない人(「不正な人」「無知な人」)に対してのみ相手をしのごうとする点で共通している。

- 「不正な人」や「無知な人」は、相手が誰であれ、常に分を越えてしのごうとする点で共通している。

といったことを指摘しつつ、「正義」が「徳(優秀性)/知恵」の側で、「不正」が「悪徳(劣悪性)/無知」の側であることを、論証する。トラシュマコスも、しぶしぶ同意する。

- 「正義」 - 「徳(優秀性)/知恵」

- 「不正」 - 「悪徳(劣悪性)/無知」

「正/不正」と「協調/不和」

続いてソクラテスは、国家・軍隊といった集団・組織であれ、個人であれ、「正義」はそれらの「内部」に協調・友愛を作り出し、「不正」は不和・憎しみ・戦いを作り出すこと、また、「正しい者」には「神々」も含まれるので、「正しい人」は「神々に愛される者」にもなるし、逆に「不正な人」は「神々に対しても敵」になると指摘しつつ、これまでの話をまとめ、

- 「正しい人々」は、知恵でも、徳性でも、実行力においても、「不正な人々」に優っているし、逆に「不正な人々」は、共同して行動を起こすことすらできない(何も成し遂げられない)

と主張する。

(なお、「かつて何事かを共同して成し遂げた」とされる「不正な人々」は、「正義」と「不正」を併せ持った人々であり、共同できる程度には「正義」がありながら、内部に併せ持っていた「不正」に促されて、悪事へと向かうことになったと説明される。)

「正/不正」と「幸/不幸」(「魂」の「機能」)

更にソクラテスは、「目」にとっての「見る」、「耳」にとっての「聞く」、「刈り込み用の鎌」にとっての「葡萄の蔓の刈り取り」のように、それぞれの事物には、「それが唯一もしくは最善に果たし得る、(徳(優秀)- 悪徳(劣悪)の差異がある)仕事/働き/機能」があり、「魂」の場合にはそれが「配慮/支配/思案/生きる」などであること、また先の合意事項から、「正義」とは「魂」の「徳 (優秀性)」であり、「不正」とは「魂」の「悪徳(劣悪性)」なので、

- 「正しい魂/正しい人間」は「善く生き」「幸福」であるのに対して、「不正な魂/不正な人間」は「劣悪に生き」「みじめ/不幸」である

と指摘する。トラシュマコスも、不貞腐れて皮肉を言いつつも、それに同意する。

(一旦の)終幕

こうしてトラシュマコスとの議論は決着が付くが、ソクラテスは、「正義」が「何であるか」を考察するはずが、それが「悪徳/無知か、徳/知恵か」だとか、「不正と正義の優劣」だとかいった脇道の議論に逸れてしまったため、不満の残る結果になってしまったし、「正義」について「何も知っていない」ことが分かっただけであり、結局は「正義それ自体」が分からなければ、何も判然としないままであると述べる。

第2巻-第4巻

3種の「善いもの」

グラウコンがソクラテスに、「正義」についての議論の継続を要望する。そして、「善いもの」には、

- 「それ自体」のために愛されるもの。 --- 悦び、(無害な)快楽など。

- 「それ自体」と「生じる結果」ゆえに愛されるもの。 --- 知恵、見物、健康など。

- 「生じる結果」ゆえに愛されるもの。 --- 身体鍛錬、病気治療、金儲け仕事など。

の3種類があり、「正義」は(ソクラテスは2番目のものと答えたが)一般的には3番目のものとして捉えられていると指摘する。ソクラテスも同意する。

そしてグラウコンは、「正義」についての議論を継続していくに当たり、再度「正義」が一般的にどう思われているかを確認しておくことにする。

一般的な「正義観」

「正義の起源」と「社会契約」

→「社会契約」も参照

まずグラウコンは、「正義の起源」として人々によく主張されていることとして、「社会契約」の話を持ち出しながら、

- 自然本来のあり方から言えば、「人に不正を加えること」は「善(利)」で、「自分が不正を受けること」は「悪(害)」である。

- ただし、「自分が不正を受けて被る悪(害)」の方が、「人に不正を加えることによって得る善(利)」よりも、大きい。

- そこで、「力の無い者達」は、「不正をはたらきながら、罰を受けない」という「最善」と、「不正を受けながら、仕返しできない」という「最悪」の狭間の、「中間的な妥協」として、「不正を加えることも、受けることもない」ように、「互いに契約を結んで、法律を制定」し、その内容を「合法的」「正しいこと(正義)」と、表現するようになった。

- このように、「正しいこと(正義)」とは、「力の無い者達」によって、「消極的/妥協的に、設定/尊重されているもの」に過ぎない。

といった話を披露する。

「正義の他律性」と「ギュゲスの指輪」

→「ギュゲスの指輪」も参照

続いてグラウコンは、「正義」が、「不正をはたらくだけの能力の無い者達」によって、「仕方なく守られているもの」に過ぎないことを、露わにするために主張されていることとして、「思考実験」としての「ギュゲスの指輪」(透明人間)の話を持ち出しながら、

- 「(報復/懲罰を受けずに)何でも望むがままのことができる自由」が与えられれば、「正しい人」も、「不正な人」と全く同じように振る舞うようになる。

- したがって、「自発的/自律的に正しい人間」など存在せず、誰もが「他者の視線/監視」の中で、「強制的/他律的/消極的に、やむを得ず/仕方なく、「正しい(正義)」とされていることを行なっている」に過ぎない。

といった話を披露する。

「正義の無力さ」と「完全に正しい/不正な人間」

更にグラウコンは、「正しい人」と「不正な人」のどちらが「幸せ」であるかを、明瞭に判定するには、極端な例で考えるのがいいとして、「完全に正しい人間」と「完全に不正な人間」を対置させ、

- 「完全に不正な人間」とは、周囲の人間や神々に、自分が「正しい人間」だと「思わせる」ことができ、本来「正しい人間」が得られるはずの、あらゆる評判・利益を、代わりに獲得できる者。

- 対する「完全に正しい人間」とは、「正しさ(正義)」に付随するあらゆる評判・利益を剥奪され、むしろ不当に「不正な人間」の烙印を押されながらも、「正しい人間」で「ある」ことだけを望む者。

- そんな両者を比較すると、「完全に正しい人間」は、不当に拷問・磔(はりつけ)されながら、「正しい人間」だと「思われる」ことこそを望むべきだったと、思い知らされることになるし、「完全に不正な人間」は、代わりに全てを手に入れることになる。

といった話を披露しつつ、このように「不正な人間」には、「正しい人間」よりも、神々からも人間からも「より善い生活」がもたらされることになる(「不正な人間」の方が「得をする」し、「正しくある」ことは「損になる/割に合わない」(「正直者が馬鹿を見る」))と、主張されていると述べる。

「正義それ自体」と「見せかけの正義」

そこで更にアデイマントスが、補足的に、

- 古来より「正義」を賛美し、「不正」を非難してきた人々(詩人など)は、(「正義」「不正」自体が何であるかを説明せずに)それがもたらす「評判・報酬」や「罰」といった「付随的なもの」を挙げる形での賛美/非難ばかりをしてきた。

- 他方で、「正義は美しいが骨が折れる、不正は快いし容易い」「不正が醜いとされるのは、世間の思惑・法習の上でだけのこと」「不正の方が得になる」「神々は、正しい人々に不運/不幸を与えたり、不正な人々に幸運/幸福を与えたりすることもある」「呪術者に報酬を払えば、罪を消し去ることができる」「供物などによって、神々を言いなりにできる」といった、「人々を惑わす言説」も唱えられてきた。

- こうした「付随的な言説」や「惑わす言説」にばかり晒されていたら、若者たちは、当然の成り行きとして、「正義と思われること」「見せかけの正義」を、志向するようになってしまう。

といった話を付け加えつつ、こうした事態の「根本原因」は、

- 「正義それ自体」「不正それ自体」が何であるか、その「力/働き」は何で、そして何ゆえにそれは「善(利)」「悪(害)」であるのか

を、誰一人として説明してこれなかったことにあるのであり、ソクラテスには、まさにこれこそを説明してもらいたいと要請する。

「大きな正義」としての「国家全体の正義」

ソクラテスは、「文字」と同じように、「正義」もまた「大きい」方が把握しやすくなるのではないかと指摘し、まずは「個人の正義」ではなく、「国家全体の正義」を検討することにする。

そして、言論で以て「国家の生成」を観察していけば、その中に「国家の正義/不正の生成」も見ることができるのではないかと指摘し、アデイマントスを相手に、言論上の「国家の構築」を開始する。

「国家」における「役割分担/構成員」

「最小限国家」と「贅沢国家」

ソクラテスは、「国家」にはまず「食・住・衣」(「農夫・大工・織物工」)が必要であり、次にそれらの道具を作る「職人」、更に牛飼い・羊飼いなどの「牧人」、貿易のための「貿易商」「海事専門家」、市場における「小売商人」、力仕事のための「肉体労働者」などを挙げる。

加えて、質素・菜食的な「食事」や「寝床」を挙げていったところで、グラウコンがそれは「豚の国/豚の飼料」のようにみすぼらしいと指摘したため、ソクラテスは、それまでの「真実の国家/健康な国家」としての「最小限国家」から、「熱で膨れ上がった国家」としての「贅沢国家」の考察に切り替えることにする。

ソクラテスは、「贅沢国家」としてそこに、「寝椅子」「御馳走/菓子」「香料/香/妓(ぎ/あそびめ)」「絵画/刺繍」「金/象牙」を付け加え、更に「猟師」や、真似(模倣)の仕事・音楽文芸に関わる「詩人/吟誦家/俳優/舞踏家/興行師」たち、さらに「装飾品職人」「乳母/子守/教育係」「着付け侍女/理髪師」「料理人」「肉屋/屠殺屋/豚飼い」など、そして「医者」を付け加える。

「戦争」と「国の守護者」

更にソクラテスは、そうして「贅沢国家」が、「贅沢のための牧畜・農耕に、充分なだけの土地を確保しようとする」「財貨を無制限に獲得することに、夢中になる」と、「隣国の土地を切り取って、自分のものにする」ことを考えるようになり、「戦争」が発生するのであり、これ(財貨の獲得[23])こそが、「戦争の起源」であると指摘する。グラウコンも同意する。

そしてソクラテスは、こうして「国家」には、「戦争」のための「戦争の技術」を備えた「軍人/軍隊」も必要になるのであり、そうした「国の守護者」(ピュラクス、φύλαξ)の果たす役割は何よりも重要であり、彼らは、「他の仕事から、完全に解放されている」必要があるし、「最大限の技術・能力」と「任務に適した自然的素質」を必要とすると、指摘する。グラウコンも同意する。

そしてソクラテスは、その「国の守護者」の考察へと移行する。

「国の守護者」

「国の守護者」の「自然的素質」

ソクラテスは、「国の守護者」に求められる「自然的素質」として、「鋭敏」「勇気/気概」「身体頑強」などを挙げつつ、加えて「敵に対して厳しく、味方に対して穏やか」「気概と穏健を兼備する者」であるためには、(「味方/知」を愛する)「犬」「愛知者(哲学者)」のような素質も、求められると指摘する。グラウコンも同意する。

「国の守護者」の「教育」

続いてソクラテスは、「国の守護者」の「教育」に話題を移し、「身体のための体育(ギュムナスティケー)」と「魂のための音楽・文芸(ムーシケー)」では、後者を先に教えること、そして後者に含まれる「話(ロゴス)」には、「真実のもの」と「作りごと/偽もの/物語(ミュートス)」が含まれるが、後者を先に教えることを主張しつつ、更に、その「内容」に関しては、「幼少期の人格形成」にふさわしいもの、すなわち、

- (ホメロスやヘシオドス等のように)神々を、(家族間も含め)「互いに敵対・憎悪・闘争する」といった、劣悪な姿で描いてはいけない。

- 神々は、「真に善き者」「善いものの原因」であり、「悪いものの原因」ではない。

- 神々は、魔法使いのように、「変身」はしないし、「偽りの言動」を為すこともない。

- ハデスの国(冥府)は、「悪く恐ろしく」表現せず、讃えるように表現しなくてはいけない。

- 神々/英雄を、「悲嘆/高笑する」ような情緒に振り回される者として描いてはいけない。

- 「真実」「節制」を尊重し、「偽り」「放縦」は否定されなくてはならない。

といった内容であるべきこと、また、その「叙述形式」に関しても、

- (初期ディテュランボスのような)「単純/報告的な叙述形式」が望ましく、(悲劇・喜劇のような、登場人物の台詞中心の)「物真似(ミーメーシス)的な叙述形式」や、(叙事詩のような)「両者の混合的な叙述形式」は、望ましくない。

と主張する。アデイマントスも同意する。

更にソクラテスは、「音楽」へと話題を移し、

- 「歌詞」は、先程の「物語」の規定に準ずること。

- 「音階」は、(勇気・節度の調子である)「ドリス調/プリュギア調」が望ましく、(柔弱・怠惰な)「イオニア調/リュディア調」や、(悲嘆的な)「混合リュディア調/高音リュディア調」は、望ましくない。

- 「楽器」も、(多様な転調が可能な多弦琴である)「三角琴/リュディア琴」や「アウロス笛」は望ましくなく、(少弦の)「リュラ琴/キタラ琴」や(牧人用には)「牧笛」が望ましい。

- 「拍子/韻律」も、「複雑/多種多様なもの」は望ましくないし、「韻律/曲調」に「歌詞」を合わせるのではなく、「歌詞」に「韻律/曲調」を合わせるべき。

といったことを主張し、加えて、

- 「他の制作物」に関しても同様に、「美」を識別できる徳性を涵養することに、資することのない「劣悪なもの」は禁止すること。

- 「パイデラスティア(少年愛)」も、「限度を越えた交わり」を禁止すること。

なども主張する。グラウコンも、同意する。

続いてソクラテスは、「体育」の方へと話題を移すが、幼少から生涯を通じての「身体」に関する細かな事柄は、「魂/知性」を育んだ上でそれに任せればいいとして、「身体/健康管理」に関する「大体の規範」だけを示すことにし、

- 「酔っ払い」を慎み、「焼いただけの肉」など単純素朴なものだけを食べ、「煮物/香辛料/シュラクサイ風御馳走/シケリア料理/アッティカ菓子」などは避ける。

- そうして「放埒/病気」を避け、「裁判所/医療所」にかかずらって、己に課せられた仕事ができなくなることを、避けなくてはならない。

- (医者/裁判官においても、「魂/知識」を修養した者たちが医者/裁判官となり、「身体/魂」両面において「見込みのある者」だけを助けて、「そうでない者」は見捨てるようにしなくてはならない。)

- 「体育」と「音楽・文芸」をうまく「混合」し、「気概/勇気」と「節度/知性」の両面を養いつつ、「調和」させなくてはならない。

といったことを主張する。グラウコンも、同意する。

「国の守護者」の「条件/任務」

→「高貴な嘘」も参照

更にソクラテスは、「国の守護者」に関して、

- そうして養育された「守護者候補たち」の中から、「国家の利益」についての信念を(説得/忘却、労苦/苦痛、恐怖/快楽などによって失わずに)護持し続けられる者を選抜するために、全年齢/生涯にわたって(金を抽出/精錬するように)課題/試練を課して観察し、それらを「無傷なまま通過」した年長者たちを「守護者の支配者」「真の守護者」(司令官)として任命し、他の者たちを、その「守護者/支配者」の決定に協力する「補助者」(軍人)とする。

- こうした「役割分担」の国民に対する説得としては、「カドモスのテーバイ建国神話(地中に撒かれた竜の歯から戦士たちが誕生)と、ヘシオドス『仕事と日』の(時代/能力)区分(金/銀/銅/鉄)を組み合わせた物語(高貴な嘘)」を提示しつつ、「国民は皆「同じ大地」から生まれた「兄弟」である」としつつも、その素質/能力には、出自に関係無く(金/銀/銅/鉄の)差異があるのであり、「金/銀」の者を「守護者/補助者」とし、「銅/鉄」の者をその他の「農民/職人など」の地位へとつけるようにと、説得する。(すなわち、血統/家柄/出自ではなく、能力/適性に応じて、役割を与えること(能力主義/適性主義)を説得する。逆に、それに反して「銅/鉄」の者を「守護者」にしてしまうと、国が滅びることになる。)

- 「守護者/補助者」たちは、国内外の敵を制圧/撃退するのにふさわしい場所に「陣/住居」を構え、私有財産を禁止し、「暮らしの糧」は「守護任務の報酬」として、他の国民から任務遂行上「過不足無い分だけ」を受け取り、また戦地の兵士のように「共同食事/共同生活」を行うこととする。

- そうした「守護者/補助者」たちの「傭兵にすら劣る境遇」に関しては、「国家におけるそれぞれの「役割/階層」(例: 彫像の各部分)は、「国家全体の幸福」(例: 彫像全体の美しさ)と、「各役割/階層(例: 彫像の各部分)の自然本性の幸福」のために存在しているのであり、特に「守護者」(例: 彫像の目)の役割は、「国家全体の幸福」(例: 彫像全体の美しさ)に決定的な役割を果たす。したがって、各役割/階層、特に「守護者」には、(堕落を招くことになる)「ふさわしくない幸福(の材料)」を与えるようなことはしない」と、彼らを説得する。

- 加えて「守護者」たちは、「職人たち」の中にも、堕落を招く「富/貧乏」が入り込んでこないよう監視することとする。

- 「守護者」たちは、「戦争」に際しては、その熟達した「戦争術」の知識/経験で以て戦闘に打ち勝つことはもちろんのこと、「複数国家」あるいは「大国家(の中の複数階層)」を相手にする場合は、「貧しい国家/階層の側に、(他方の富裕な国家/階層の)財貨/権力/地位を与えると約束して、懐柔する」といった術策をめぐらさせ、常に戦況を有利にさせる。

- こうして、財貨に囚われない「守護者」たちによって、秩序と節制を以て統治されている国家は、(「階層間分裂/対立によって容易に崩壊する国家もどき」ではなく、「まとまりある共同体」という意味での国としては)最大最強の国となる。

- 「国家の規模の増大」は、(先に述べたように)「国家としての単一性/共同体性」を維持できる範囲までとする。そして「守護者」たちは、この国家の「規模」と「単一性」を維持できるよう、(既述の「教育/養育」や「選抜」を通して)監視し続けなくてはならない。

- そして「良き秩序/法/習俗」が、「事細かな法律規定や、その改変」をせずとも、自ずと維持/発展されていくようにしなくてはならない。(そうすれば、妻帯・結婚・子作りといった事柄すらもまた、「友のものは皆のもの」という諺のように、自ずと協調的にうまく対処/処理されていくようになる。)

と主張する。

こうして「国の守護者」に関する部分を述べ終え、ソクラテスは最後に、言論上での「国家の構築」の締め括りとして、

- デルポイの神託所に指導を仰いで、神殿の建立、犠牲の奉納、神々/神霊/英雄への奉仕、死者の埋葬、供養などの、「神事」に関する要素/機能/規定を、付け加える

といったことを述べる。こうして「国家の構築」は完了した。

「正義」の特定

「国家」の「知恵/勇気/節制/正義」

ソクラテス等は、自分たちが構築した「国家」の中に、当初の目的である「正義」を探すことにする。

ソクラテスは、自分たちが構築した「国家」が、正しく構築された優れたものであるならば、その中に、(「国家」としての)「知恵」「勇気」「節制」「正義」を備えているはずなので、それを1つずつ特定していけばいいと指摘する。グラウコンも同意する。

そうして特定作業を行なっていった結果、

- 「知恵」 --- (国家構成員中の)最少数である「国の守護者」たちが持つ、「国を守護する知識」。

- 「勇気」 --- 「国の守護者/補助者」たちの、(染物のような、苦痛/快楽/欲望/恐怖などに屈して抜け落ちるようなことがない)「法/教育を通じて形成された (「国家全体の防衛/利益/幸福」についての)考えの保持」。

- 「節制」 --- 「優れたもの」と「劣ったもの」の間に成立する、「支配についての合意/一致協和」。

- 「正義」 --- 各人が、「能力/適性に応じて与えられた仕事/役割(自分の(すべき)こと)」だけを行う(余分なことはしない)こと。特に、

- 「守護者の種族」(政務/立法)

- 「補助者の種族」(軍事)

- 「金儲けの種族」(商業)

- という「3つの種族」が、各自の本務に専心して、互いの分を侵さないこと。

であると、特定/規定されることになる。

「魂の三区分」

→「魂の三区分」も参照

次にソクラテスは、「個人」へと考察を移していくに当たり、先程話題に出てきた「3つの種族」に相当するものが、「個人の魂」の中にもあるのか検討することにする。

そしてその結果、ソクラテス等は、「個人の魂」の中にも、

- 「理知」 --- 「理」を知るところ。(「守護者の種族」(政務/立法)に相当。)

- 「気概」 --- 「不正」に対する「怒り/憤慨」。(「補助者の種族」(軍事)に相当。)

- 「欲望」 --- 「欲求」して「興奮」するところ。「快楽/充足」の仲間。(「金儲けの種族」(商業)に相当。)

という「3つの区分」があることを認める。

「個人」の「知恵/勇気/節制/正義」

そしてソクラテスは、以上の議論を踏まえた上で、

- 「国家」の中にも、「個人の魂」の中にも、同じ種族が同じ数だけ存在している。

- したがって、「国家」の中と同じ仕方で、「個人(の魂)」の中にも「知恵」「勇気」「節制」「正義」が存在している。

- 「国家」における「正義」の規定を、「個人(の魂)」の水準の話に置き換えると、「個人」における「正義」とは、「魂全体」を配慮する「理知(的部分)」と、それに従う「気概(的部分)」(※この2つは、「国の守護者」の教育(「体育」と「音楽・文芸」)によって、その「調和」が図られていたものでもある)が、協調しながら「欲望(的部分)」という「最多数者」を監督指導し、「欲望(的部分)」が分を侵して「魂全体」を隷属/支配し、生活全体をひっくり返してしまうようなことが、無いようにすること。

- 他方で、(「魂」の中の「小さな部分」である)「理知(的部分)」が、「「魂全体」の利益についての知識を持ち合わせている」ことが、「個人」における「知恵」であり、

- 「気概(的部分)」が、「「理知(的部分)」が告げた指令を、(苦痛/快楽の中にあっても)守り通すこと」が、「個人」における「勇気」であり、

- 「「理知(的部分)」の支配に対して、支配される他の2つの部分が合意していて、内乱を起こさないこと」が、「個人」における「節制」である。

と主張する。グラウコンも同意する。

更にソクラテスは、こうして得られた「正義」の規定/定義の正確性を検証/確認するために、こうした「正しい個人」が、「そうでない人々」よりも、

- 金/銀の贈物の横領

- 神殿荒らし

- 窃盗

- 仲間/国に対する裏切り

- 誓い/約束の反故

- 姦通

- 両親をかえりみない

- 神々への奉仕を怠る

といったことを、行い易いかどうか問う。グラウコンは否定しながら、得られた「正義」の規定/定義の正確性に同意する。

するとソクラテスは、

- 先に特定/定義した(社会分業的な)「国家における正義」の規定は、言わば「影」のようなもので、「正義」の本質的/核心的な意味は、「個人における正義」の規定のように、(仕事のような「外的な行為」ではなく)「内的な行為」に関わるものであり、

- 「魂の中の「各部分/種族」に互いに余分なことをさせず、自分で自分を支配し、秩序付け、調和させ、完全な意味での「1人の人間」となること」

- 「そしてその上で、(金銭の獲得、身体の世話、政治、私的な取引など)様々な行為を行うに際しても、そうした「魂の状態」を保全/生成するのに役立つ行為を「正しく美しい行為」と考え、そうした行為を監督指揮する知識を「知恵」と考えられること

- (逆に、そうした「魂の状態」を解体させるような行為を、「不正な行為」と考え、そうした行為を監督指揮する思わくを「無知」と考えられること)」

- である。

- 逆に、「不正」とは、

- 「魂の中の「各部分/種族」の間の内乱、余分な手出し、他の分への侵犯であり、支配されるべき部分/種族が、分不相応に「魂全体」を支配しようとして起こす叛乱」

- であり、そうした「部分/種族の混乱/本務逸脱」が、不正/放埒/卑怯/無知といった悪徳に他ならない。

と指摘する。グラウコンも同意する。

更にソクラテスは、

- 「健康的なこと」 --- 「健康」を作り出すこと。「身体」の中の諸要素を、自然本来のあり方に従って、互いに統御する/される状態に落ち着かせること。

- 「病気的なこと」 --- 「病気」を作り出すこと。「身体」の中の諸要素が、自然本来のあり方に反して、互いに支配する/される状態を作り出すこと。

という対比的な喩えを挙げながら、それになぞらえるように、

- 「正しいこと」 --- 「正義」を作り出すこと。「魂」の中の諸部分を、自然本来のあり方に従って、互いに統御する/される状態に落ち着かせること。

- 「不正なこと」 --- 「不正」を作り出すこと。「魂」の中の諸部分が、自然本来のあり方に反して、互いに支配する/される状態を作り出すこと。

であると指摘しつつ、加えて、

- (「正義」を含む)「徳(優秀性)」 --- 「魂」の「健康/美しさ/壮健さ」。

- (「不正」を含む)「悪徳(劣悪性)」 --- 「魂」の「病気/醜さ/虚弱さ」。

- 「美しい営み」 --- 「徳(優秀性)」の獲得へと導くもの。

- 「醜い営み」 --- 「悪徳(劣悪性)」の獲得へと導くもの。

であると主張する。グラウコンも同意する。

「正義の利得」と「国制」(導入部1)

こうしてソクラテス等は、無事に「正義」「不正」の特定を終え、その規定/定義(と性質/機能)を獲得/把握することができたが、ソクラテスは続いて、(元々の問題提起/要請の通り)残る課題である、

- 「正義」(「正しくある」こと)それ自体の「得」

- 「不正」でありながら「罰を受けない」ことが、本当に「得」になるのか

といった事柄の検証に取り組むことにする。

グラウコンが、「正義」「不正」がこれまでの議論の通りならば、

- 「身体」の自然本来のあり方が「台無し」になるだけでも生き甲斐は無いのに、ましてや(「不正/悪徳」によって)「魂」の自然本来のあり方が「台無し」になってしまっては、もっと生き甲斐が無い

のだから、そうした事柄は、検証/確認するまでもなく既に明らかなのではないか、といった趣旨の意見を差し挟むが、ソクラテスはそれに同意しつつも、

- 「ここまでやって来たからには、本当にそうであると、できるだけはっきりと確認するための努力を、怠ってはならない」

として、議論を進める。

そして、ソクラテスは、

- 「徳」の種類は1つだが、「悪徳」の種類は無限に多くあり、その中でも注目すべきものが4つある。

- そうした「魂のあり方」に対応(相応)するように、「国制」は5種類に分けられる。

- まず第1に、自分たちが述べてきたような「徳/正義」に対応(相応)した「善き国制」があり、これは支配者が1人の場合は「王制」(バシレイア)、複数人の場合は「優秀者支配制/貴族制」(アリストクラティア)と呼ばれるが、(これまで議論してきたように、適切な養育/教育を受けて選抜された支配者(国の守護者)が、1人だろうが複数人だろうが、国家のあり方にとって重要ではないので)これらはまとめて1種類とみなすことができる。

と述べる。(次巻へつづく)

第5巻-第7巻

「正義の利得」と「国制」(導入部2)

続いてソクラテスが、4種類の「悪徳」に対応(相応)する、4種類の「悪しき国制」を述べていこうとする。

しかしそこで、アデイマントスが、以前の議論において「友のものは皆のもの」という諺と共に軽く言及される程度で、詳細な説明が省かれてきた「妻子の扱い」に関して、これは「国家のあり方を左右する重大事」なので、先に十分説明してほしいと要請する。

ソクラテスは、その説明を省いてきたのは、「そうした事柄に関して自分が持っている考え」が、「実現可能か」「最善の方法か」を疑われる程の「非常識なもの」であり、その考えを披露することで議論の進行が妨げられるのを懸念したからだと、後ろ向きな姿勢を見せるが、グラウコンにも促され、予定を変更して、まずは先にそうした事柄に関する、自分の考えの説明を行っていくことにする。

3つの「非常識な提案」

「男女の同一待遇」

ソクラテスは、「妻子の扱い」の話題に入る前に、まず第1の「非常識な提案」として、「男女の同一待遇」に言及する。

同じ目的(国の守護)に向かって活動する以上、女にも男と同じ養育・教育を行い、「音楽・文芸」と「体育」を課し、「戦争術」も教え、「相撲場で共に裸で鍛錬」したり、「騎兵の訓練」もさせたりするべきだと。

そしてソクラテスは、「男と女では自然的素質が異なる」という想定し得る異議に対しては、「女と男では、子供を生む/生ませる、力が比較的弱い/強い、という差があるくらいのもので、男女どちらも同じく各人によって仕事の適性は分かれるし、「国を守護する任務」に関する自然的素質に関して、「男でないと/女でないと」という程の性差は認められない」と反論する。

またソクラテスは、「国の守護者の教育」は当然、男だけでなく女もまた「最も優れた者たち」へと育成するのであり、したがって、この「男女の同一待遇」という考えは、「実現可能」であると同時に「最善」でもあると主張する。グラウコンも同意する。

「妻子の共有」

次にソクラテスは、本題の「妻子の扱い」に話題を移し、これに関して、第2の「非常識な提案」として、「国の守護者」たちにおける「妻子の共有」を主張する。

ただし、「無秩序な交わり」は良くないし、「優秀な血統」を残さなければならないので、

- (「戦争/病死」の影響などを考慮しつつ、子供の数が増え過ぎも減り過ぎもしないように、婚姻数を調整しながら)「優れた男女」「劣った男女」が結びつくように細工した「くじ引き」で相手を決め、子供を作らせる。

- また戦争で武功のあった優れた若者には、恩典/褒賞と共に、女たちと多く交わる(婚姻する)許しを与える。

- そうして生まれた「優れた子供」のみを保育所に預け、保母に面倒を見させ、親には自分の子供が分からないようにする。

- 男は25歳-55歳、女は20歳-40歳の間、それも上記したように承認された関係の間でのみ子作りが許可され、それ以外は許されない。

- 55歳を超えた男、40歳を超えた女は、好きな相手と自由に交わって構わない。

- ただし、子供ができたら、その子供は処分される。

- また、近親相姦を避けるため、肉親と同年齢の者と交わってはいけない。

といった措置が必要であると、主張する。

そしてソクラテスは、この「妻子の共有」は、「国の守護者たちの間の苦楽の共有」「国の一致団結」に資するし、彼らは(集団内における「敵/味方」「利/害」の関係が抹消されるため)「「金銭/子供/親族」「暴行/危害」にまつわる争い/裁判/訴訟」「貧乏人の家族扶養にまつわる各種の苦労」などから解放され、「国家全体の保全」に専念でき、その見返りとして彼らには、国家から「生活の糧」のみならず、生前/死後を通して「名誉ある待遇」が与えられるという、「最も幸福な生活」が保障されることになる(彼らが分を侵して「より多く/国家の全て」を手に入れようとすると、国家も彼ら自身も台無しになってしまうので、これが「国の守護者」がその能力/適性/仕事に応じて得られる「最も幸福な生活」となる)と指摘する。

その後ソクラテスは、話を脱線させて、そんな「国の守護者」たちの「戦争関連の事柄への取り組み方/向き合い方」について様々に述べていくが、グラウコンに話を戻され、「妻子の共有」が「最善」であることは分かったので、それが「実現可能」であるかについても述べてもらいたいと促される。

そこでソクラテスは、そもそも自分たちは、

- 「正義/不正」「正しい人間/不正な人間」の「模範」が、「幸/不幸」とどう関係するのかを調べた上で、それを「自分たち自身」に当てはめ、それら「模範」の人間に「最もよく似た者」は、同じように「最もよく似た運命」を辿ることになる、ということを皆に同意させる

ために探求を行ってきたのであって、決してそうした「模範」が「現実に存在する」ことを証明するためではなかったのであり、例えば画家の描いた「模範となる美しい人間像」の画が、そのような人間が「現実に存在する」ことを証明できなかったとしても価値を失うことが無いのと同じように、今自分たちが論じている「優れた国家の模範」も、それが「実現可能」であると証明できないとしても、価値を失うことは無いということ、また「言論」より「実践」の方が困難であることを前置きした上で、自分たちが、

- どのようにすれば国家が、自分たちが論じている「優れた国家の模範」に「できるだけ近い」仕方で、治められ得るのか

を発見したならば、それを「実現可能性」を見出したことと看做してもらいたいと求める。グラウコンも同意する。

そしてソクラテスは、次に自分たちは、

- 現実の諸国家が、自分たちが論じている「優れた国家の統治」へと移行することを、妨げているものは何か

- ある国家が、自分たちが論じている「優れた国家の統治」へと移行するための、「最小限で済む変革」は何か

を探求しなければならないと指摘する。

「哲学者による国家統治」

そしてソクラテスは、「優れた国家の統治」へと移行するための「最小限の変革」として、第3にして最大の「非常識な提案」である、「哲学者による国家統治」を挙げる。

ソクラテスは、哲学者が国家を統治するか、統治者が十分に哲学するか、そのようにして「政治的権力」と「哲学的精神」が一体化され、両者が分裂することがないようにしない限り、国々/人類の不幸は止むことが無いし、自分たちが述べてきた「優れた国家/国制」も、実現される可能性が無いと指摘する。

そしてソクラテスは、この考えに対する様々な非難者たちから、自分たちの立場を防衛するためには、

- 「哲学者」とは「どのような人間」であるかを、「正確に規定」することで、

- ある人々は「哲学者/国の指導者」に適していて、他の人々は「哲学に携わらずに、指導者に従うこと」が適していると、指摘できるようになる必要がある

と指摘する。グラウコンも同意する。

こうして議論は、「哲学者」を規定/定義する作業に移行する。

「哲学者」と「国家統治」

「イデア」と「哲学者」(「知識」と「思わく」)

まずソクラテスが、「哲学者」とは、

- (「少年/酒/名誉」などの愛好者と同じように)「知恵」という欲求対象全体を欲求する愛好者として、どんな「知恵/学問」でも好き嫌い/偏食せずに味わい知ろうとする者、学習に喜んで飽き足らない者

であると主張すると、グラウコンが、それでは同じように欲求対象全体について勉強熱心な、「演芸の見物好き/勉強家」「細々とした技芸の愛好家/実践家」などと、何が違うのか問う。

そこでソクラテスは、「哲学者」とは「「真実を観る」ことを愛する者」だとして、イデア論を交えた説明を行う。すなわち、

- 「美/醜」「正/不正」「善/悪」といった事物の「実相/形相(エイドス)」は、各々それ自体としては「一」(単一)だが、物体と結び付いたり、互いに結び付くなどして、至るところに姿を現す「多」(多様)として現れる。

- 先の「見物好き」「技芸の愛好家/実践家」といった人々は、例えば「美しい声」「美しい色」「美しい形」「美しい作品」といった、「多様で具体的な事物/形象」には愛着を寄せるが、その中の「美そのもの(本性)」を見極めて、それに愛着を寄せることはできない。

- 対して「哲学者」は、「美そのもの」にまで到達し、それを観得できる「稀な人々」である。

と主張する。更に、

- (前者のような)「「様々な美しい事物」は認めながらも、「美それ自体」は認められない者」や、「「その(「美それ自体」の)認識まで導いてくれる人(指導者/監督者)」がいても、それに付いていくことができないような者」等は、「似像」を「実物」と「思い違い」しながら生きているという点で、ちょうど「眠りながら/夢を見ながら」生きているようなもの。

- 対して「哲学者」は、「美それ自体」と「美を分有しているもの」を共に識別する能力があり、両者を混同することが無いので、「目を覚まして」生きていると言える。

- したがって、前者の人々の「精神/認識のあり方」は「思わく(ドクサ)」と、後者(哲学者)の「精神/認識のあり方」は「知識」と呼ぶのが正しい。

と主張する。グラウコンも同意する。

更にソクラテスは、「「思わく」しているだけの人々が、我々の主張に腹を立てて反論してきた際に、彼らをなだめて説得するため」として、「両者のあり方の違い」を、より明確に説明できるようになるための議論を(パルメニデス的な「有/非有/有かつ非有」の区分/図式を持ち出しつつ)行い、

- 恒常同一不変な「あるもの(有)」(としての「実相(イデア)」)を対象とした能力が、「知識(エピステーメー、ἐπιστήμη)」であり、

- 反対/対照的に、「あらぬもの(非有)」に対応するのが、「無知(アグノイア、ἄγνοια)」であり、

- そして、そんな両極の狭間の、(状況/条件次第で、美にも醜にも、倍にも半分にも、大にも小にも、重にも軽にも、なり得る)相対的/流動的/現象的/雑多な「あり、かつ、あらぬもの(有かつ非有)」を対象とした中間的な能力が、「思わく(ドクサ、δόξα)」である。

- したがって、「知識」の対象となる恒常同一不変な「あるもの(有)」(としての「イデア」)に愛着する人々は、「愛知者(哲学者、ピロソポス、φιλόσοφος)」と呼ばれるべきであり、他方で、「思わく(ドクサ)」の対象となる相対的/流動的/現象的/雑多な「あり、かつ、あらぬもの(有かつ非有)」に愛着する人々は、「思わく愛好者(ピロドクソス、φιλόδοξος)」とでも呼ばれるべきである。

と主張する。グラウコンも同意する。

「哲学者」の「自然的素質」

続いてソクラテスは、

- 「真実在の認識」「明確な範型」を魂の中に持っていない盲人のような「思わく愛好者」よりも、それらを持ち合わせ、画家のようにそれを国法へと写して護持できる「愛知者(哲学者)」の方が、「国の守護者」にふさわしいと認められるためには、単にそれだけではなく、そうした能力に加えて、「経験」や「他の徳性」も兼備し、それらにおいても、「思わく愛好者」より優れている必要がある。

として、そのような(「国の守護者」となるべき)「哲学者」が持ち合わせているべき「自然的素質」を、考察していくことにし、

- 1. 「真実在」を開示してくれる「学問」に対して、常に積極的な熱情を持っていること。

- 2. 「真実在」の「一部」でなく「全体」に熱情を持っていること。

- 3. (「知恵/学」と最も近親関係にある)「真実」を愛し、「虚偽/偽り」を受け入れずに憎んでいること。

- (「真実」や「知恵/学」へと欲望が向けられている者は、その分「肉体」「金銭」に対する快楽/欲望は抑えられ、「節度」ある者でもある。)

- 4. 「万有の全体」を憧れ求める「壮大な気宇」を持ち、「けち/狭量な俗物/奴隷根性」を持ち合わせていないこと。

- 5. 「公正/温和」な魂を持ち、「不正直/粗暴」でないこと。

- 6. 「もの分かり/記憶力」が良いこと。

- 7. 「適度/優雅さ」を備え、「粗野/下品」でないこと。

などを挙げた上で、こうした素質が求められる「愛知(哲学)」の仕事にはケチのつけようが無いし、そのような人間が教育を積んで年齢が長じたならば、「国の守護者」も任せられると主張する。

「哲学(者)に対する非難」の「原因」

「国家の船」の喩え(「真の政治術」の軽視)

→「国家の船」も参照

すると、そこでアデイマントスが口を挟み、ソクラテスの問答によって、「将棋/囲碁(ペッテイア(ペティア)、πεττεία)」のように、うまく結論へと誘導されてしまったように感じると、違和感を表明しつつ、実際には世間では、

- 「哲学」は、若い内に教養として触れる程度ならいいが、必要以上に長く関わっていると、(優秀と思われていた者も)実務に疎い、正常とは程遠い、国家社会にとっての「役立たず」になってしまう。

といった(『ゴルギアス』においても、カリクレスによって述べられているような)非難が、人々によって口にされているのだと、指摘する。

ソクラテスは、その「哲学(者)」に向けられた非難の内容は、「本当のこと」だと認めつつも、「国家の船」の比喩を持ち出して、「哲学(者)」の擁護を行う。すなわち、

- アテナイの国家状況を船に喩えると、支配者である船主(としての民衆)は、目も耳も悪く、船に関する知識もほとんど無い。

- そして、水夫(としての政治家)たちが、「舵取り」の座を巡って相争っているが、彼らは「舵取りの技術」を学んだこともなく、学んだ先生やその時期を示すこともできないどころか、「舵取りの技術」はそもそも教授不可能だと主張し、教えられると称する者(ソフィストなど)は八つ裂きにする勢いである。

- こうした水夫(政治家)たちが、船主(民衆)の周りに群がり、自分に舵を任せるよう頼み込み、その目的のためにあらゆる手段を尽くすのであり、競合者(ライバル)を抹殺したり、船主(民衆)を睡眠薬や酒などで動けなくしながら、船の支配権を握り、物資を勝手に使って飲めや歌えやの大騒ぎをしながら、やりたいように船を動かして航海していく。

- さらに、水夫(政治家)たちは、船主(民衆)を説得したり強制したりして、支配権を握るのを助けてくれることにかけて腕の立つ者(民衆煽動家/演説家/策略家など)を、「まことの船乗り」「舵取りに長じた者」「船の知識を持った男」などと褒め称え、そうでない者を「役立たず」と非難する。

- したがって、水夫(政治家)たちは、「本物の舵取り」(「国の守護/真の政治術」に関する知者/有能者)になるためには、「年/季節」「空/星々/風」など舵取りに関する全てを注意深く研究して「舵取りの技術」(真の政治術)を身に付けなくてならないということが分からず、それが可能だとも考えないし、「本物の舵取り」(「真の政治術」の知者/有能者)のことを、「星を見つめる男」「要らぬ議論にうつつを抜かす男」「(自分たちにとっての)役立たずな男」などと、呼ぶことになる。

といった実態からすれば、「哲学者」たちが、政治家/一般大衆から「役立たず」呼ばわりされるのは、当然であること、だがしかし、その「役に立たない」ことの責任は、「哲学者」たち側にあるのではなく、彼らを重用して「役立てようとしない」者たち(政治家/大衆)の側にこそあるのだということ、などを主張する。

(「知者と学習者」「医者と患者」のように、元来「被支配者」側が「支配者」側に対して「支配」を要請/お願いするのが当然であり、「舵取り人(哲学者)」が自ら「水夫(政治家)」たちに支配させて欲しいと要請/お願いするのは、おかしなことだからと。)

ソクラテスは、このように、「哲学(者)」が非難される原因の1つは、非難する側が、最も立派な仕事である「哲学」とは正反対の仕事に携わっている者たちであるという点を指摘しつつも、他方でもう1つの、最大最強な非難/中傷の原因として、「哲学(者)」の名を貶める「自称哲学者」「似非哲学者」の存在を指摘し、そうした者が生み出される仕組みの説明に移る。

「悪い教育/環境による脱落」と「不適格者の侵入」

ソクラテスは、「哲学(者)」の名を貶める「自称哲学者」「似非哲学者」が生み出される仕組みを、

- 1. 「哲学者としての自然的素質がある者」たちが、「悪い教育/環境」によって堕落/脱落させられていき、

- 2. 「哲学者としての自然的素質が無い者」たちが、代わりに分不相応にも「哲学」に関わり、「似非哲学者」になる

という2つの事態の組み合わせとして、説明する。

まず前者に関しては、素質のある若者たちが、

- 議会/法廷/劇場などの集会において、叫んだり手を叩いたりして大騒ぎしながら、何かの称賛/非難を行ったり、説得できない場合には市民権剥奪/罰金/死刑によって抑圧/抹殺する手段に出る、といった「大衆」の習性/性質。

- そうした「巨大動物」(としての「大衆」)の習性/性質を経験的に把握して身に付けた「飼育術/操縦術」を、「知恵」と称し、有償で教える「ソフィスト」の教育。

- 更には、優れた素質/境遇を持った若者たちを、「将来的な自分の仲間/子分」として引き込もうと目論む「身内の者/同国民」のへつらい/お世辞/甘言。

などの影響によって堕落させられ、「哲学」の道から脱落していくことになる事態を指摘し、続いて後者に関しては、「哲学」を「女性」に喩えながら、

- 本来「哲学」と結ばれるはずだった素質ある若者たちは、上記したような形で堕落/脱落させられ、「哲学」を孤独で未婚の状態にしたまま、彼女とは関係無い人生を歩むことになる。

- 孤児のように取り残された「哲学」の元には、不似合いな連中が押しかけ、彼女を辱め、汚名を着せることになる。

- 彼らは、「哲学」が落ちぶれたとしても、自分たちの「職業的技術」と比べれば、なお堂々とした威厳がそこに残っていると感じて、「憧れの的」とし、(ちょうど脱獄囚が、住む者も無く、美しい名前/外観に満ちている神殿に惹かれて逃げ込むように)大喜びで各々の職業から逃げ出して、「哲学」へと飛び込んでくる。

- しかし、彼らは元々の素質が良くない上、下賤な「職業的技術」によって、身体も魂も不具なものとなっている。

- こうした様は、喩えるならば、「牢屋から釈放されたばかりの、小金持ちで禿頭で小男である鍛冶屋が、ひと風呂浴びて着物を新調し、花婿姿をめかし込んで、貧乏で孤児になっている主人の娘と結婚しようとしている」ようなもの。

- そんな男が「哲学」と交わって、「子供」(思想/考え)を生んだところで、「血筋の卑しい碌でもない子供」(にせ知識/詭弁)にしかならず、正嫡の「真の知恵」にはなり得ない。

といった具合に説明する。

「真正な哲学者」の「非政治化」

そして他方で、例外的に、「哲学者としての自然的素質」を持ち合わせながらも、

などによって、「政治」や「職業的技術」に巻き込まれる/陥ることを避けることができ、「哲学」に留まることができた、ごく少数の人々(真正な哲学者)もいるが、彼らは、

- 「多数者の狂気」とも呼ぶべき、現実政治の不健全性/凶暴性。

- 味方/同志の少なさ、自分たちの無力さ。

を目の当たりにして、「政治」には関わらず、静かに「自分の仕事(哲学)」だけをしていく道を選ぶことになるし、「壁のかげに隠れて、嵐の暴風雨を耐え凌ぐ」ように、他者の目に余る不法行為を見ながらも、

- 自分自身が「不正/不敬行為」に汚されずにこの世の生を送り、美しい希望を持って、晴れ晴れと心安らかにこの世を去って行けさえすれば、それで良しとする/満足する

といった生き方に甘んじることになり、

- 「自分の素質と適合した国制」の中で生き、より成長しながら、「自分自身」と共に、「国家公共の事柄」も安全に救う

という、「最大の仕事」を成し遂げられないまま終わってしまうことになると、指摘する。

こうしてソクラテスは、世間における「哲学(者)に対する非難・中傷」の「原因・事情」を説明し終え、その非難・中傷が不当なものであること(そして、直前までの議論のように、「哲学者としての自然的素質」を持ち、「哲学」によって教育された「真正な哲学者」に、「国の守護者」の任を与えることは、正当であること)を確認する。

「哲学(者)の扱い」と「最善の国制」の実現可能性

そしてソクラテスは、そうした「哲学(の素質)に適合する最善の国制」は、現行の国制の中には存在せず、「自分たちが議論で構築してきた国家」が、一応はそう(「最善の国制」)であると言えるが、以前の議論における、「国の守護者の教育/養育」や、「守護者の中の支配者の選出」といった話題に関して、(その時はまだ、「哲学者による国家統治」という考えを、隠していたこともあって)まだ十分明確に説明/論証し切れてないと吐露する。

そして、今や「哲学(者)による統治」の話が解禁になったので、再度そうした話題を仕切り直して完成させるために、ソクラテスはまず、

- 「(最善の国制の)国家における、「哲学」の扱い」

(国家が「哲学」をどのように扱えば、その国制/国法は守られ、滅亡から免れるか)

について言及し、ソクラテスはこれについて、「現実国家における「現状の扱われ方」と、「反対」にしなくてはいけない」と主張する。

すなわち、現状では、「哲学」は、

- 子供/若者の頃に近づき、最も困難な(論理的な議論の)部分に立ち入らないまま、成人したら離れ去ってしまう。

- それだけで哲学を学んだと看做され、後は議論の聴き手になるだけで大したことをしたつもりになり、哲学的議論などは片手間で行うべきものだと考える。

- そして老年になると、ごく少数の例外を除き、彼らの「内なる火」(哲学的情熱/知性)はすっかり消え、二度と点火されることは無い。

といった扱いを受けていると指摘し、これを正反対に、すなわち、

- 子供/若者の頃には、年相応の教養/哲学を学ぶ。

- 身体が成長してきたら、身体に配慮しつつ、哲学のための基礎作りをする。

- 年齢が長じて、魂の発育が完成期に入り始めたら、知的訓練の方を強化する。

- 体力が衰えて、政治/兵役の義務から解放されたら、自由の身として、(片手間の慰みごと(著作)などを除き)哲学に専心する。

といった扱いに、しなくてはならないと主張する。

しかしソクラテスは、「弁論術」や「論争術」といった、「擬似/思わく」に囚われた営みにばかり慣れ親しみ、

- 「徳の理想に可能な限り近づいたり、そのような形で国を支配する」

- 「知ることを目指し、あらゆる努力を尽くして真実だけを追求する、高尚で自由な討論を行う」

といった「真正な哲学的営み」を、一度も見聞きしたことが無い多くの人々が、こうした(哲学の扱いの)主張に納得せず、反対するのは、驚きではないのであり、そうであるからこそ、先ほど自分は、

- 「(真正の)哲学者」が、(何らかの巡り合わせによってか)「国の支配者」となり、国民に受容されるか、

- 「国家権力者」が、(何らかの神の霊感を受けてか)「真実の哲学」に取りつかれるようになるか

のどちらかによって、「哲学者による国家統治」が為されるようにならなければ、(そうした「哲学の扱い」の変更も実現せず)「国家/国制」も、「個人」も、決して「完全な状態」に達することは無いと主張したのであり、実際これらは(「実現困難」ではあったとしても)決して「実現不可能」ではないと主張する。

というのも、前者(哲学者→統治者)の場合は、大衆に対して、

- (これまでの議論のように)「哲学」に関することをちゃんと規定して、丁寧/穏やかに説明し、

- 哲学者が恒常不変で神的な「真実在/範型」に則って、自己を律し/形成し、また画家のように「一国の輪郭」を描く様を示し、

- 哲学者の「自然的素質」が「最善」のものと近親的であり、その素質と適合した「仕事/国制」が与えられるならば、哲学者当人たちも完成すると同時に、国家/国民も禍いから逃れて、その恩恵を得ると、説得する

ならば、納得させることも可能だし、後者(統治者→哲学者)の場合も、

- 国家権力者の子供に、「哲学者の自然的素質」を持った者が生まれ、運良くその「素質」を保ったまま一国の支配者となり、

- 自分たちが議論してきたような国制/法律が、「「実現」されるとすれば、「最善」のものである」と理解し、実行する

という可能性も、全く無いわけではないからと。

こうしてソクラテスは、改めて「哲学者が統治する最善の国制」は、不可能ではないと主張する。アデイマントスも同意する。

「哲人統治者」の「教育」

「善のイデア」

「学業の終極」としての「善のイデア」

→「善のイデア」も参照

続いてソクラテス等は、晴れて「哲学者による国家統治」というソクラテスの考えが明示/共有されたことに伴い、改めて「国の守護者(としての哲学者)の教育/育成」について、仕切り直して議論していくことにする。

そしてソクラテスはまず、「最大/最重要な学業の終極」としての、「善の実相(イデア)」に言及する。

すなわち、(以前の「国の守護者」の「自然的素質」の議論においても、また「哲学者」の「自然的素質」の議論においても、同じく話に出てきたように)「国の守護者(としての哲学者)」は、「鋭敏さ/勇敢さ」と「堅実さ/穏やかさ」を併せ持った人物でなくてはならないし、「国家の利益」についての信念を護持できる者であるかどうかも含め、(以前の議論でも述べられたように、金を抽出/精錬するように)様々な労苦/恐怖/快楽などを含む課題/訓練を課して、それが観察/検証されなくてはならず、その検証のための課題/訓練には、当然様々な「学業」も含まれるが、その中でも「最大/最重要な学業の終極」とも言えるものが、「善の実相(イデア)への到達」であると。

そしてソクラテスは、以前の議論で行った、「魂を三分して、その役割/関係性によって、「知恵/勇気/節制/正義」といった徳性を説明する」といったやり方は、言わば「厳密さに欠ける、大まかな理解/説明をするための、近道の議論」であり、そうした諸々の徳性を、十分完全に正確明瞭に理解/解明するには、本来はそれら諸々の徳性を(人間にとって)「有用/有益」たらしめている「善の実相(イデア)」そのものを、学業を重ねる「長いまわり道」を通って十分に知らなくてはならないし、逆に言えば、そうして「善の実相(イデア)」を知らなければ、他の事柄をどれだけ知っていたとしても、(それらの本当の意味での「善悪(利害)」や「適切な用法」が、分からない/分かってないのだから)何の役にも立たないと指摘する。アデイマントスも同意する。

更にソクラテスは、多くの人々には「善」が「快楽」だと思われているし、(初期対話篇のソクラテス等のように)ちょっと気の利いた人々には「善」は「知恵」だと思われているが、前者の場合は「快楽(善)には「善い快楽/悪い快楽」がある」といった具合に、後者の場合は「善とは「善を知る知恵」である」といった具合に、結局は「善の実相(イデア)」そのものを知らなければ/示せなければ、循環論法/堂々巡りから抜け出せず、論争が止むことはないこと、また、「正義(正しさ)」や「美(美しさ)」程度なら、そうであると「思われる(評判)」の水準で満足できる人々も多いが、

- 「全ての魂が追い求め、そのためにこそ、あらゆる行為をなす、人生の目的そのもの」

である「善(善さ/利となるもの)」に至っては、もはや人はその「思われ(評判)」の所有ごときでは、到底誤魔化しも満足もできないし、「そうで「ある」もの」を求めずにはいられないと、指摘する。アデイマントスも同意する。

そしてソクラテスは、このように、人々は「善」について、「求めるが、十分に把握できず、それゆえに他の事柄についても、その善し悪し(利害)がよく分からない(不明な)ままそれをする」という状態に陥ることになるが、国民が万事を委ねる「国の守護者」たちまで、そのような不明でいてもらっては困るのであり、「国の守護者」たちには、「善」を知り、「正義」や「美」を知った上で、国家を監督し、完全なる秩序を確保することが要請されるのだと、指摘する。アデイマントスも同意する。

するとそこで、アデイマントスが我慢できずに、ソクラテス自身は結局、「善」をどのようなものと考えているのかと問い質すが、ソクラテスは、知らないので語れないと答える。

しかし、グラウコンにも、以前の「知恵/勇気/節制/正義」のような、大まかな説明でも良いので、説明してもらいたいと懇願され、ソクラテスは仕方なく、「善そのもの」ではなく、代わりに「善に最もよく似ている」ように見える、「善の子供」にあたると思われるものの説明を、行っていくことにする。

「太陽の比喩」「線分の比喩」「洞窟の比喩」

ソクラテスは、「善の子供」を「太陽」に喩え、「太陽の比喩」「線分の比喩」「洞窟の比喩」という一連の比喩を用いて、その説明を行う。

まずソクラテスは、「太陽の比喩」において、

- 「視覚」こそは「感覚」の中で唯一、「対象」を捉える際に、「光」という「第3の要素(媒介)」を必要とする。

- その「光」の機能の根源/原因であり、天空の神々の中でそれを司っていると言えるのが、「太陽」である。

といったことを確認しつつ、

- 「単一の相/実相/イデア」(対象) --- 「魂(知性)」(把捉機能) --- 「善」(媒介、両者成立原因、真理性/存在性付与)

- 「多様な具体事物」(対象) --- 「目(視覚)」(把捉機能) --- 「光/太陽」(媒介、両者成立原因、真理性/存在性付与)

といった、2つの領域における類比的な構図/図式を提示し、

- このように、「善の子供」とは「太陽」のことであり、「善」はこれを、「自分に類比的なもの」として生み出した。

- 更に、この「善/太陽」こそは、それによって媒介され、存在性が付与され、成立させられている、「対象(真理)」と「機能(認識/知識)」の両者とは、異なるだけでなく、美/位/力などにおいて、それらを「はるかに超越」している。

といったことを主張する。

次にソクラテスは、「線分の比喩」を用いて、これまで繰り返し提示されてきた「可知界」(思惟の対象)と「可視界」(見る(思わくする)対象)といった2区分の中に、それぞれ「原物」と「似像」という区別を持ち込んで4区分とし、そのそれぞれに対応した能力と共に、

- 「可知界」(思惟される対象)

- 「原物」(問答(弁証)の対象、実相/始原(善の実相))--- 「ノエーシス」(νόησις、知性的思惟、直接知/直観知)

- 「似像」(幾何学・算数などの対象、仮設的概念)--- 「ディアノイア」(διάνοια、論理的思考、間接知/形式知)

- 「可視界」(見られる(思わくされる)対象)

- 「原物」(動物・植物・人工物)--- 「ピスティス」(πίστις、感覚的確信、直接感覚)

- 「似像」(影・写像・鏡像)--- 「エイカシア」(εἰκασία、映像知覚、間接感覚)

といった構図/図式として提示しつつ、特に(思惟の対象となる)「可知界」における、「「原物」に対する問答(弁証)的認識」と「「似像」に対する論理的/数学的認識」の違いについて、

- 後者は、様々に設けられた「仮設(前提)的概念」の枠内でのみ動き、その枠を超えることが無いが、前者は同じく「仮設(前提)的概念」から出発しつつも、それを踏み台として上方へと進んで行き、「(万有の)始原(としての「善の実相」)」にまで至るのであり、そして一度その「始原」にまで到達したら、もはや「似像(仮設)」や「模造」の類を必要とせず、その「始原」に連なる(明確な)「実相」のみを用いて/辿って、下降/移動/完結できるようになる。

と主張する。

そして最後に、ソクラテスはこれまでの「太陽の比喩」と「線分の比喩」を総合した、「洞窟の比喩」を持ち出し、「可知界」と「可視界」の区別を、「地上世界」と「地下の洞窟世界」に置き換えて(ズラして)表現しながら、

- 「地上世界」(「可知界」の比喩)

- 「原物」(地上・天空の事物/太陽)

- 「似像」(影・写像・鏡像)

- 「地下の洞窟世界」(「可視界」の比喩)

- 「原物」(影絵の道具/火)

- 「似像」(壁に投影された影)

といった構図/図式として提示しつつ、

- 人間は、「地下の洞窟世界」の底で、壁を向くように手足/首を縛られた、囚人のようなもの。

- 彼らは、後方にある「影絵の道具」と「火」によって壁に投影されている「影」のみを見せられ、それを「真実のもの」と思い込んでいる。

- そんな彼らの束縛を解き、その内の1人に、後方にある「影絵の道具」こそが「実物」であると説明しても、困惑して信じず、以前見ていた「影」の方が真実味があると考えるし、「火」に至っては眩しくて直視できず、慣れ親しんだ「暗がり」へと逃げ込もうとする。

- そんな彼を、「地上世界」まで引っ張って行くと、彼は「太陽」の光の眩しさで、何一つ見えなくなるのであり、そこに「慣れる」ためには、まずは比較的楽に見える「影」「水に映る鏡像」などを見ながら、目を慣らしていき、その後に地上や天空の「実物」を直接見るようにする必要がある。

- 天空に関しては、夜の「星/月(の光)」に慣れた後に、昼間の「太陽(の光)」に移行することになるが、そうして「太陽」を直接見て観察できるようになると、彼は「太陽」こそが四季/年次をもたらし、地上世界の全てを管轄し、地下世界の全ての原因ともなっていると、推論できるようになる。

- そして彼は、かつての「地下世界」での営みや「囚人仲間」を思い返しては、「地上世界」に出て来れた自分を幸福と考えると同時に、彼らを憐れむことになるし、洞窟の底で「影」を観察/記憶/推測しながら栄誉/名誉/権勢を競うような営みには、戻りたくないと考えるようになる。

- そんな彼が、もう一度「地下世界」に降りて行き、囚人たちと「影」の判別を争うことになると、彼は今度は洞窟の暗さで目がぼやけ、慣れるのに時間がかかることになるし、そんな様を見た囚人たちは、彼が「上へ登って、目を駄目にして帰ってきた」と考え、「上へ登って行くこと」は試みる価値も無いし、「囚人を上へ連れて行こうと企てる者」がいれば、捕まえて殺さねばならないと、考えるようになる。

といった説明を、更には、

- このように、「上の世界(上方)」に行ったことがある人々は、「下の世界(下方)」の世俗のことを行う気にならず、その魂は上方で時を過ごすことを切望する。

- 「上の世界(上方)」で神的なものを観照していた人が、「下の世界(下方)」のみじめな人間界に戻り、その暗さに目が慣れない内に、(ソクラテスの裁判のように)法廷などで、正義の「影」や「影絵の道具」について争わなければならなくなった際に、その言動が、「正義そのもの」を一度も見たことがない(「上の世界(上方)」に行ったことがない)者たちから見て、不似合い/滑稽に見えたとしても、何ら不思議ではない。

- 「目の混乱」には、「光から闇へと移された際に起きるもの(暗順応)」と、「闇から光へと移された際に起きるもの(明順応)」の2通りがあり、「魂」の場合も事情は同じであること、そして心ある人ならば、そうしたまごまごした「魂」を目撃したら、それが前者(光→闇)なのか、後者(闇→光)なのかを調べ、前者(光→闇)であれば、(「上方の住人」ということなので)幸せな生き方だと見做すし、後者(闇→光)であれば、(「下方の住人」ということなので)憐れみを感じる。

といった説明を、付け加える。

「上方への魂の向け変え」と「下方への帰還」

ソクラテスは、以上の話を踏まえた上で、

- 「教育」とは、(「元々無かった「知識」を、外から入れる/植え付ける」といったものではなく)「目」の中の「視力/視覚」と同じように、「魂」の中にはじめから内在している(「真理」を知る機能/器官としての)「知性」を、(洞窟の中の囚人を、「身体」全体ごと転向させて、その「目」を「暗闇」から「光明」へと転向させたのと同じように)「魂」全体ごと、「生成流転する世界(可視界)」から「実在や、実在の中でも最も光り輝くもの(善)の世界(可知界)」へと転向させ、導いて行くものでなくてはならないのであり、言わば(「植え付けの技術」ではなく)「向け変えの技術」(「正しい方向へと向き直す」よう工夫する技術)である。

- 「知の徳」だけはこのように、(「習慣/練習」によって内部に形成される、他の徳と違って)「何か神的なもの」に所属しているように思えるし、その「神的な器官(知性)」は、いついかなる時も、その力自体を失うことは無いけれども、「向く方向」次第で、「有用/有益」なものにも、「無益/有害」なものにもなり得る。

- 例えば、「悪い奴だが、知恵はある」と形容される者は、持って生まれた知性(視力)は劣等なものではなく、鋭敏であるにもかかわらず、「向く方向」が誤っているがゆえに、「悪に奉仕」する格好になってしまっているのであり、そのような素質を持った「魂(知性)」が、その視線を下へと向ける原因となる、様々なものへの快楽/意地汚さによって固着した「鉛のおもり」を、子供の頃から叩き落とされ、そうしたものから解放され、「真実在」へと向きを変えさせられたならば、「真実在」に対してその鋭敏さを発揮できるようになる。

といったこと指摘する。グラウコンも同意する。

更にソクラテスは、

- 「国の統治者」は、「教育」を積んで「真理」を知る必要があるが、逆に、「教育」を積むことだけに終始して、「実践」に参加せず、生きている内から「冥府」(エーリュシオン・幸福者の島)に移住したつもりになっているような者であってはならない。

- したがって、「国の支配者」を育成する「教育」では、「最も優れた素質のある者」たちに「上昇の道」を登らせて、「善」まで到達させると同時に、その「上方」に留まることを許さず、再び「下方」の「囚人仲間」の元へと降りて来て、彼らと「苦労/名誉」を分かち合うようにさせなければならない。

と主張する。

グラウコンが、「そのような(上方の)「善い生活」ができる者に、(下方の)「悪い生活」を強いることは、「不当な仕打ち」をすることになるのではないか」と指摘すると、ソクラテスは、

- (以前も述べたように)自分たちの「国家建設/法制定/守護者育成」の目的は、(ある1つの階層のためではなく)「国家全体/国民全体の幸福」のためであること。

- (国家の支援を受けずに「ひとりでに哲学者になった」のではなく)国家の支援で、「国の指導者/王者」を生み出すために、他国の哲学者たちよりも優れた「完全な教育」が与えられ、「哲学」と「実務」の両方の能力を持った人間に育成されたのであれば、「下方へ降りて来て、他の者たちと共に住むこと」を要求することは、「不当な仕打ち」にはならないこと。

- 「上方」に行って「善」「美」「正義」などの真実を見た上で、「下方」に戻ってきた者は、(暗闇に慣れさえすれば)「模像」を識別する能力が長けているという点で、他の者よりもはるかに「よく見える」ようになるし、その統治は、(現今の多くの国々のような、「思わく(ドクサ)」に基づく「夢まぼろしの統治」ではなく)「真実」に基づく「目覚めた正気の統治」になること。

- (現今の多くの国々のように、支配者となる者たちが、「影」をめぐって争い、「善」を欠きながら、支配権力を握ることを「善」と考えて、積極的に党派的抗争に明け暮れるのとは異なり)「上方」での「善い生活」を持った、支配権力を求めることが無い「真の意味での富者」たちが、順番に要請されて(負担ではあるが、それを了承し)一時的に(「下方」において)国を治める(そして終わったら「上方」へ戻る)といった国家こそが、「内部的な抗争が最も少ない国家」となること。

- こうした正当な理由を以て命じるならば、「正しい人」たちである彼らもそれを理解して、従うこと。

などを指摘して、反論する。グラウコンも同意する。

「教育科目」

「相対性」による「知性の呼び起こし」と「数/計算」

続いてソクラテス等は、「教育科目」の話題に移る。

「国の守護者の候補者」たちの「魂」を、「昼夜の混在(生成/可視界)」から「真実の昼(実在/可知界)」へと向け変えて、「光明ある上方」へ導くことは、「陶片遊び」(オストラキンダ、ὀστρακίνδα[24])のように簡単お手軽なものではないということで、どの学問なら、そうした効果があるのか(更に言えば、「戦争術」を学ぶ上でも役立つのか)を、考察することにする。

そしてまず、(以前の議論で出てきた)「体育」は、成長衰退(生滅)する「身体」に関するものであり、対になる「音楽・文芸」と共に、(それら自体には)そうした効果は期待できないと指摘される。

そしてソクラテスは、「「全ての技術/思考/知識」に共通して用いる、最初に学ばなくてはならないもの」として、「数」と「計算」を挙げ、これこそは「戦争術」を学ぶ上でも、「知性」を目覚めさせる上でも、役に立つと主張する。

というのも、「可視界」における「感覚に与えられるもの(対象)」の中には、

- 「感覚だけ」で十分に判別されるもの。

- 「知性の助け」を必要とするもの。(「感覚」が同時に正反対のものを示す(相対的な)もの。)

の区別があり、例えば、

- 「小指/薬指/中指」の3本の指を示して、それらが「指であるかどうか」を判別するには、「感覚だけ」で十分だが、それらの「大/小」「位置(中央/端)」「太/細」「硬/軟」といった(状況/条件次第でどちらにも「感覚」され得る、「絶対的な基準」が無い)「相対的な性質」の判別に関しては、「魂」は「理性/知性」を動員して/呼び起こして、その「混在している性質」の「それ自体(実在/真実在)」を個別に取り出しつつ、判別する必要が生じる

のであり、「数」(とりわけ、その基本である「一」)こそは、こうした後者の最たるものである(なぜなら、見える(感覚される)ものは、常に「一」(個別/単独)としても「無数/無限」(集団/類)としても、現れる)からと。

そして、ソクラテスは、

- 「計算術」は、そんな「数」と関係し、「戦士が軍団を編成する」のにも、「哲学者が生成界から抜け出して実在に触れる」のにも、(すなわち、両方を能力を兼ね備えるべき「国の守護者」が)学ばなければならないものであること。

- しかしそれは、「商人が売買のために勉強/訓練する」といった形ではなく、「「数の本性」の観得に到達する」ところまで行かなければならないこと。

- 「計算術」で扱われる「数」(「一」)は、(個別性/具体性が剥奪された)「純粋に思惟的/理念的」なものであり、「模造」による説明を拒絶する(付いて来れなくする)という点で、「計算術」は、「魂」に「「純粋な知性」を用いて「真理」へと向かうこと」を、強制する性格を持っていること。

- 「計算術」の才能がある者は、学問を学ぶ鋭敏さを持っていると言えるし、遅鈍な者も「計算術」を学ぶことで以前よりも鋭敏になるという点で、「計算術」は誰でも進歩させること。また、学習/勉強する者に、多くの苦労を課する学科でもあること。

なども、指摘する。グラウコンも同意する。

こうして「計算術」は、「国の守護者」の(「哲学」と「軍事」両面の能力を、養成/育成するための)教育科目の第1番目として、承認されることになった。

「幾何学(平面/立体)」「天文学」「音階論」

次にソクラテス等は、「数/計算術」とのつながりから、「幾何学」を検討することにする。

グラウコンが、「幾何学」(の一部)が、

- 陣営の構築

- 要地の占拠

- 軍隊の集合/展開

- 戦闘/行進時の隊形

など、「軍事」に役立つことは明らかだと指摘したのを受け、ソクラテスが、それでは「幾何学」が、「可知界への魂の向け変え」「「善の実相」「実在」の観想を促し、生成を見させないこと」に関して、寄与するかどうかの検討を行い、

- 「幾何学」で使われている用語は、「四角形にする」「置く」「加える」といったように、「実際に行為している」かのような用語が用いられるが、実際には「知ること」を目的としていること。

- そして、その「幾何学」が「知ること」を求めている対象は、「常にあるもの」であり、「生滅する特定事物」ではないこと。

を指摘しつつ、「幾何学」には、「魂を上方/真実へ向け、引っ張っていく力がある」ことを認定し、第2番目の学科に定める。

次に、ソクラテスが一旦は「天文学」を取り上げようとしたが、それを撤回し、自分たちは、

- 「立体」を「それだけ」で取り上げる前に、「円運動(天体)の内にある立体」を、先に取り上げようとしていた

と指摘しつつ、「天文学」を扱う前に、先ほどの「(平面)幾何学」(二次元)に続いて、「立体幾何学(空間幾何学)」(三次元)を扱うよう促す。

グラウコンが、「立体幾何学」はまだ「未成熟な分野」であると指摘すると、ソクラテスが、その原因は、

- 困難な主題であるがゆえに、どの国でもこの分野の尊重/研究支援が行われていないこと。

- 研究者たちの上に立つ指導者が、なかなか現れないこと。

の2つにあるのであり、これらが解消されれば、この分野は大いに成長発展することになるし、軽視/無理解によって冷遇されている現状ですら、この分野は、それ自体の魅力によって成長しつつあると指摘する。グラウコンも同意する。

こうして、2番目の学科である「平面幾何学」に続いて、3番目の学科には「立体幾何学」が指定された。

そして、4番目の学科として「天文学」が指定されるが、グラウコンが先ほど「天文学」が話題に出た際に、それによって「月/年の移り変わりを正確に感知することは、農耕/航海/軍隊統率に役立つ」と評価し、ソクラテスに俗っぽい(「大衆の視線/実用性」を意識し過ぎ)と指摘されたのを受け、「天文学」は「魂を強制して上方を見させ、天上へと導くもの」であることは、万人にも明らかだと、哲学者向けの評価も付け加えるも、ソクラテスは、

- 「天文学」が現在のように、(「目に見えない実在」ではなく)「物理的な/感覚される/目に見える事物」としての「上方/天上の事柄」を扱うだけであるならば、むしろ「魂」の視線を「下に向けさせる」ことになるだけ

であると指摘しつつ、

- 「天空の星々」は、一種の「模造/模型」のようなものとして捉え、その背後にある(目に見えない)「数的な割合/関係性/原理性」こそを探求すべきである

ということを指摘する。

そして、5番目の学科としては、「目(視覚)は天体の調和的な運動(天文学)と密接な関係にあり、耳(聴覚)は音階の調和的な運動と密接な関係にある、そして両者に関する知識は姉妹関係にある」というピュタゴラス学派の主張を参考に、「音階論」を指定することにする。

ただし、こちらも「天文学」の場合と同じように、「耳に聞こえる協和音などの音響を、様々な楽器/道具を使って聴き比べて考察する」といったやり方ではなく、「数的な割合/関係性/原理性」こそを探求すべきであることを、ソクラテスは付言する。

グラウコンも同意する。

そして最後にソクラテスは、以上の数学諸学科の学習/研究は、

- 学科相互の間の「内的な結びつき」と「同族的な関係」を見て取り、それらが「どの点」で「近親的なつながり」を持つかを、総合的な見地から勘考する

といった水準まで達しなければならず、そうして初めてこれらの学科は、(「魂/知性」を「上方/可知界」へと向け変え、「上昇の道」を進ませるという)目的に資するものになるし、逆に言えば、そうした水準に達しないならば、ただの「無駄骨」に終わると指摘する。

グラウコンは、同意しつつも、それは「大変な仕事」だと感想を漏らすが、ソクラテスは、これらはまだ「前奏曲」(予備学)に過ぎないと指摘する。

「哲学的対話/問答法(弁証術/ディアレクティケー)」

そしてソクラテスは、ようやく「本曲」(本学)としての「哲学的対話/問答法(弁証術/ディアレクティケー)」の話題に移る。

ソクラテスは、「洞窟の比喩」で言えば、先程までの「前奏曲」(予備学)としての「数学諸学科」の学習/研究は、

- 「「地下世界」の束縛から解放され、「影絵の道具/火」への向け変えと、その通過を経て、「地上世界」へと出て来つつ、そこの水面に映る「似像」(影・写像・鏡像)を見ながら、(その明るさ/事物に)目を慣れさせている段階」

であり、それに対して、この「本曲」(本学)としての「哲学的対話/問答(ディアレクティケー)」こそは、

- 「ようやく「地上世界」の「原物」へと目を向け、地上の事物から、天空の星々、そして最後に太陽(善の実相)を、直接見ていく段階」

であると指摘しつつ、

- 「人がこの「哲学的対話/問答」によって、「いかなる感覚」にも頼ることなく、ただ「言論/理(ロゴス)」のみを用いて、それぞれで「ある」ところの「実相/真実在/イデア」へと前進し、最後に「「善」で「ある」ところのもの、それ自体(実相/イデア)」を、「知性的思惟(ノエーシス)」の働きだけによって直接把握するまで、退転することがないならば、その時こそ人は、「思惟される世界(可知界)」の「究極」に至る」

のだと主張する。グラウコンも同意する。

続いてグラウコンが、「哲学的対話/問答(ディアレクティケー)」とは何であるのか、その機能/過程について、先程の「数学諸学科」のように説明してもらいたいと、要請したのに対して、ソクラテスは、

- 「哲学的対話/問答(ディアレクティケー)」は、「似像」を示すに留まる「数学諸学科」と異なり、「真実そのもの」を(「数学諸学科」に通じた者へ)示すことができるものであり、それ以外の手段/過程を以ては、そうしたことは不可能であること。

- 「哲学的対話/問答(ディアレクティケー)」や「数学諸学科」以外の、他の一般的な技術は、人間の「思わく」や「欲望」にその狙いを向けるものか、「自然物の生成」「人工物の組立て」といったことや、その「世話」に向けられているものであること。

- 「数学諸学科」は、自分が用いる様々な「仮設」を「絶対に動かせないもの」として放置し、それらを説明して根拠付けることができないという点で、「実在」について、「夢見てはいる(間接的に見てはいる)」けれども、「醒めた目で見る(直接的に見る/観る)」ことはできないのであり、また、その「知らないもの(仮設)」に依存している性格(構造)上、その内容は、(真正な)「知識(エピステーメー)」にはなり得ないこと。

- 「哲学的対話/問答(ディアレクティケー)」の探求の行程だけが、そうした「仮設」を次々と破棄しながら、「始原(第一原理)」そのものへと至り、(「知識(エピステーメー)」として)完全に自分を確実なものとできること。

を主張しつつ、以前示した「線分の比喩」の図式を(直前の主張に合わせるように、一番上を「ノエーシス(知性的思惟)」から「エピステーメー(知識)」に置き換え、「ノエーシス(知性的思惟)」は「実在/可知界」全般の認識を表現する概念として、適用範囲を拡張するなど、多少の修正はありつつも)改めて持ち出して、

- 「ウーシア」(οὐσία、実在) --- 「ヌース/ノエーシス」(νοῦς/νόησις、知性)の対象。

- 「原物」(哲学的対話/問答の対象、実在/始原(善)そのもの)--- 「エピステーメー」(ἐπιστήμη、知識)

- 「似像」(数学諸学科の対象、仮設依存体系)--- 「ディアノイア」(διάνοια、論理的思考、間接知/形式知)

- 「ゲネシス[要曖昧さ回避]」(γένεσις、生成) --- 「ドクサ」(δόξα、思わく)の対象。

- 「原物」(自然物・人工物)--- 「ピスティス」(πίστις、感覚的確信、直接感覚)

- 「似像」(影・写像・鏡像)--- 「エイカシア」(εἰκασία、映像知覚、間接感覚)

といった構図/図式として提示する。

更にソクラテスは、

- 「哲学的対話/問答(ディアレクティケー)」の心得がある者とは、(「始原」への到達に加えて)「事物の本質」「善の実相」といったものを「説明する言論(ロゴス)」を、(戦場のように、吟味のためのあらゆる論駁を切り抜けて)獲得/確立できる者ということでもあり、そうしてはじめて「知識(エピステーメー)」は確立されること。

- 「国の支配者」の教育には当然、そうした「知識」に適った「問答の能力」を授けるような教育が、求められること。

などを付け加えつつ、

- 「哲学的対話/問答(ディアレクティケー)」とは、こうして諸々の学問の上に、「最後の仕上げ」となる「冠石」のように置かれるものであり、他の学問をこれより上に置くことは許されない

と主張する。グラウコンも同意する。

「年齢」に応じた「教育(選抜)課程」

こうして「教育科目」についての議論が終わったことを受け、最後にソクラテス等は、それらを含んだ「国の支配者」の「教育(選抜)課程」の検討に移る。

まずソクラテスは、「国の支配者」候補者たちの「自然的素質」について、改めて大まかに確認することにし、

- 「堅固」と「勇気」を併せ持っていること。(できれば、「容姿」も立派であること。)

- (上述してきた諸学科を、身体訓練と共に、遂行/習得できるだけの)「鋭敏さ(聡明さ)」「記憶力」「根性」があり、あらゆる意味で「苦労好き」であること。

- (体育/狩猟/学問/拝聴/探求などの諸々の「苦労」に関して)「好みに偏りが無い(偏頗でない)」こと。

- 「真実」を愛求し、「偽り」や「無知」を憎むこと。

- 「節制」「気宇」など、他の徳目も優れていること。

などを挙げつつ、こうした「心身健全な者」たちを、「重要な学習」と「厳しい訓練」で教育するならば、「正義/裁きの女神」(ディケー)にも咎められることはないし、「国家/国制を安全に保つ」ことになると、指摘する。

そしてソクラテスは、ようやく本題に入り、

- 17/18歳までの少年期は、(以前の議論に出てきた「音楽・文芸」と「体育」に加え)予備学としての「数学諸学科」や、「戦争(術)」などを教える。(学習は、子供の素質/適性を測るためにも、無理強いしない形を採る。)

- 17/18歳-20歳の間は、身体の完成期なので、「体育」に専念させる。

- 20歳-30歳の間は、(以上の経過を観察/評価して)選抜された者たちに、「数学諸学科」相互の「内部的な結び付き」を、全体的/総合的に研究/観得させる。また、戦争その他の任務も課す。

といった「教育(選抜)課程」を述べる。

そして更に、30歳以降に、更に選抜された者たちが、「哲学的対話/問答(ディアレクティケー)」の学習を課されることになるが、ここでソクラテスは一旦話を中断し、「哲学的対話/問答(ディアレクティケー)」にまつわる「大きな害悪/危険性」に言及する。すなわち、

- (大人になって、自分の「育ての親」が「本当の親」ではないと気付いた者が、「本当の生みの親」を見つけ出せないまま、精神的にも「不安定/宙ぶらりん」な状態にいる場合、育ての親/家族を以前ほど尊重しなくなったり、快楽/追従/甘言の誘惑に負けて堕落しやすくなったりするのと同様に)「哲学的対話/問答(ディアレクティケー)」の過程における「吟味/論駁」によって、幼少期から教えられてきた(「正義」「善」などの)認識/価値観が、(一旦)「破壊/相対化」され、それでいながらまだ「真実のもの」を発見することもできないでいる場合、既成の権威/法を尊重しなくなったり、誘惑に負けて堕落しやすくなる。

- 「国の支配者」候補者たちが、30歳以降の「哲学的対話/問答(ディアレクティケー)」の学習によって、そうした状態に陥らないようにするためには、「若い頃から、「論駁の味(快感)」を覚えさせないこと」と、「反抗/堕落に陥りにくい素質の者を、しっかりと選抜すること」が重要。

といったことを指摘する。

そしてソクラテスは、「教育(選抜)課程」の話を再開し、

- 30歳-35歳の間は、更に選抜された者たちが、「哲学的対話/問答(ディアレクティケー)」の学習/修練に専念する。

- 35歳-50歳の間は、戦争その他の実務に専念しつつ、自己の分を守り通せるか観察/評価される。

- 50歳以降は、(「知識」「実務」両面で最優秀だった)最終選抜者たちに、「善そのもの」を直接しっかりと注視させ、その「善」を「範型(模範)」として、国家の政治/支配(国の守護者/支配者)の任務を行えるようにした上で、順番に交代でその任務に就くようにし、それ以外は哲学をしたり、後輩の教育/育成を行いつつ、残りの生涯を過ごすようにさせる。

といった説明を行う。

最後にソクラテスが、「男女の同一待遇」や「妻子の共有」といった他の提案/原則を踏まえつつ、

- こうした「教育(選抜)課程」は、「女」にも等しく適用されること。

- これまで述べてきたように、「真正の哲学者」が「国家の実権」を握り、10歳未満の子供たちを引き取って、上記したような教育/育成を施すならば、自分たちが議論してきた「善い国家/国制」は、「最も速やか且つ容易」に確立され、国自身が幸福になると共に、国民も最も多くの恩恵を受けること。

を主張し、こうして「善い国家/国制」と、それに「相似た人間(としての哲人統治者)」についての議論は、十分に尽くされたと指摘する。グラウコンも同意する。

第8巻-第9巻

4つの「悪い国制」への変転

残る4種類の「国制」と「国家/個人」

→「国制分類 (プラトン)」も参照

こうしてソクラテス等は、「善い/優れた/正しい国家/人間」としての、

- 「優秀者支配制」(アリストクラティア[20])と、それに対応(相応)する人間としての「哲人統治者」

について、(ソクラテスが最初は隠していた、「3つの非常識な提案」部分も含めて)十分かつ詳細に議論し終えたことで、改めて、(「3つの非常識な提案」の議論に、脱線する前の)「議論の本筋」であった、

- 「善い/優れた/正しい国家/人間」と、「悪い/劣った/不正な国家/人間」を比較して、「正/不正」と「幸/不幸」の関係を検証/確認する。

という流れに戻ることにする。

そしてソクラテスは、脱線直前に言いかけていた、4種類の「悪い(劣った)国制」には、

があること、更に、

- 「国制」とは、「その国に住む人間たちの性格/傾向」の反映として現れるものなので、これら5種類(1+4種類)の「国制」に対応(相応)する形で、(「国家」だけでなく)「個人」の「魂の型(様態)」もまた、5種類(1+4種類)に分かれること。

- 「国家」と「個人」の性格の検討は、先の議論手順を踏襲して、(より大きく明瞭な)「国家」を先に扱ってから、それに対応(相応)する「個人」を考察する、という順番(国家→個人)にした方が良いこと。

を確認しつつ、これら残り4種類の「国制」の性格を持った「国家/個人」について、1つずつ検討していくことにする。

「気概」と「名誉支配制」(的な国家/個人)

- 2-1.「名誉支配制」的な「国家」の「成立」

まずソクラテスは、「優秀者支配制」(アリストクラティア)から、「名誉支配制」(ティモクラティア)が生じる仕組みについて、

- 出生の良し悪しを管理/維持できず、「素質」の良くない子供が増え、その子供が成長して権力の座に着くようになると、「音楽・文芸(ムーシケー)」が軽視されるようになり、「教養」の面でも若者は劣化していくと同時に、「選抜制度」自体も機能しなくなっていき、「国の支配者/守護者」の任が与えられる「金/銀の種族」の中に、(「富(金儲け/所有)」への欲望に弱い)「銅/鉄の種族」が混ざってくるようになる。

- 「金/銀の種族」は、「徳」と「旧来の制度」を護持しようとするが、対立する「銅/鉄の種族」は、「金儲け」と「土地/家/金銭の所有」「自由人たちの従属化/家僕化/所有」「戦争と内部監視への専念」へと「国の支配者/守護者」たちを引っ張って行くことになり、結果その国制は、「優秀者支配制」(アリストクラティア)と「寡頭制」(オリガルキア)の「中間的」な国制(としての「名誉支配制」(ティモクラティア))に、落ち着くことになる。

と説明する。

- 2-2.「名誉支配制」的な「国家」の「性格」

そしてソクラテスは、その国制の性格を、

- 「優秀者支配制」(アリストクラティア)と「寡頭制」(オリガルキア)の、両方の性格を併せ持った国制であり、

- 「支配者たちへの尊敬」「戦士階層と、農民/職人/商人階層の分離」「共同食事の制度」「体育/戦争訓練に励む」といった点では、前者に似ていて、

- 「知者たちによる支配」を好まず、「「気概」に満ちた「単純直情」な「戦争」に向いた資質の人々」を好み、「「戦争」に関する「策略/工夫」」を尊び、「常に「戦争」の内に時を過ごす」という点では、固有/独自の性格を持っていて、

- 「金銭に対する欲望」が強く、「自分だけの倉庫/宝蔵」や「女や仲間と贅沢するための家/囲い」を所有する、といった点では、後者に似ている

(が、(「公然と所有できない」ことや、(「言論/哲学」による「納得」ではなく)「体育」を尊重する「強圧/強制による教育」を受けてきたこともあり)「自分の金銭を惜しむケチ」であると同時に、「法の目を逃れながら、こっそり快楽を楽しむ」といった性格となる)

と説明しつつ、このように、「名誉支配制」(ティモクラティア)とは、

- 「優秀者支配制」(アリストクラティア)と「寡頭制」(オリガルキア)の性格を併せ持った、「混合的」な国制でありながら、

- 「気概」の性格が支配的であり、「勝利と名誉を愛し求める」というただ一点において、最も際立った特徴を持っている

と指摘する。グラウコンも同意する。

- 2-3.「名誉支配制」的な「個人」の「性格/成立」

続いてソクラテスは、この国制に対応(相応)する「個人」について、

- 「勝ち気」で、「我が強い」。

- 「音楽」好きではあるが、「教養」に乏しく、「話を聞く」のは好きだが、「弁論の能力」は無い。

- 「奴隷」に対しては「粗暴」な態度を取り、「自由人」に対しては「穏和」な態度を取り、「支配者」たちには「従順」。

- 「権力欲」が強く、「名誉」を欲しがり、戦争などでの実績に基づいて「地位」を要求する。

- (「文芸・音楽(ムーシケー)」と練り合わされた「言論/理(ロゴス)」という、「徳の最上の守り手」を欠いているため)若い頃には「金銭を軽蔑」していながらも、歳を取るに連れて(「金銭を愛する性質」へと傾き)「金銭に愛着を寄せる」ようになる。

といったものであると、指摘しつつ、更に、そうした人間が形成される仕組み/背景を、

- 「優れているが、名誉/役職/裁判事といった煩わしいものを、避けて生きている父親」を持つ息子が、

- 母親から、「役職/金銭/裁判/集会/妻などに無関心」である夫(父)への、「苛立ち/愚痴/不平」を、聞かされたり、

- 召使から、「父親が、借金の踏み倒しなどの不正を働く者を、訴訟/追求したりしないこと」に関して、「大人になったら、そうした不正な者は罰して仕返ししなくてはいけないし、父親のようにならず、男らしくなること」などを、吹き込まれたり、

- 家の外でも、父親のような「自分の仕事に専念する人々」が、「愚か者」と呼ばれて軽んじられ、そうでない者が尊敬/賞賛されているのを、見聞きすることで、

- 父親からは、魂の「理知」の部分を、他の人々からは、「気概」と「欲望」の部分を、それぞれ養われ、両方から引っ張られて、その「中間」に落ち着くことになり、「内なる支配権」を、「中間的な部分」「勝利を愛する部分」としての「気概」へと引き渡し、「傲慢で名誉を志向する人間」となる

といった形で説明する。アデイマントスも同意する。

「富への欲望」と「寡頭制」(的な国家/個人)

- 3-1.「寡頭制」的な「国家」の「成立」

次にソクラテスは、「名誉支配制」(ティモクラティア)から、「財産評価に基づき、金持ちが支配する国制」としての、「寡頭制」(オリガルキア)が生じる仕組みについて、

- 「名誉支配制」(ティモクラティア)の支配者たちが、「私財の蓄積/利用」のために、競うように公然と「法を逸脱/無視」するようになると、「富」や「金持ち」が尊重され、「徳」や「優れた人々」が軽視されるようになる。

- そして彼らは、「勝利を求め、名誉を愛する人間」であることをやめて、「金儲けを求め、金銭を愛する人間」となり、「金持ち」を賞賛して支配の座につけ、「貧乏人」を軽んじるようになる。

- そして最終的に、「財産が一定の規定額に達しない者を、国の支配職から排除する」といった法律を制定し、武力や脅迫によって実行に移すことで、「寡頭制」(オリガルキア)の国制を確立する。

と説明する。

- 3-2.「寡頭制」的な「国家」の「性格」

そしてソクラテスは、この国制の性格、この国制が抱えている「誤り/欠点/悪」について、

- 「国の支配者」の選定基準が、「技術/能力の有無」ではなく、「財産の多寡」であること。

- 国内に「金持ち階層」と「貧乏階層」の分裂/対立を抱えていること。

- 「国の支配者(金持ち)」が、「武装した大衆(貧乏人)」を恐れ、また「戦争のための献金」を忌避するがゆえに、「戦争を実行/遂行できない」こと。

- 「国の支配者(金持ち)」が、農業や商業にも手出しするため、「職業/役割の分担」が成り立たないこと。

- 「国家の構成員」としての「役割」を果たせない、「浪費者/落伍者/貧民/困窮者/ならず者」を、多く生み出すこと。

- こうした人々は、「巣全体の病い」をもたらす「雄蜂」に喩えることができ、その中でも、「針の無い雄蜂」は「乞食」になるだけだが、「針を持った雄蜂」は「盗人/スリ/神殿荒らし」といった「悪者/犯罪者」になる。

と説明する。アデイマントスも同意する。

- 3-3.「寡頭制」的な「個人」の「成立/性格」

続いてソクラテスは、この国制に対応(相応)する「個人」について、まずは、それが生まれる仕組みを、

- (名誉支配制的な)父親が、国家と衝突するなどして、「地位/財産/命を失ってしまう」のを目撃したり、自身も辛い目に遭い、「財産を失う」などした息子が、

- 「恐れ」によって、「自分の魂の玉座」から「名誉愛」や「気概」を突き落とし、

- 「貧乏」による「卑下した心」や「金儲け/節約」によって、「金銭を愛する欲望」を「魂の玉座」に「大王」として据え、「理知」や「気概」をその足下に「召使い」として侍らせることになる。

- すなわち、「理知」には「どうすれば金がもっと増えるか」以外を計算/考察することを許さず、「気概」には「富/富者」以外を讃嘆/尊敬することや、「財貨の所有」や「それに役立つこと」以外で名誉心を満たすことを許さない。

と説明しつつ、その性格を、

- 「金銭」を愛し、「ケチ」で「働き者」。

- 「浅まし」く、どんなことからも「利益」を挙げては倉を建てる。

- 「無教養」であるがゆえに、「魂」の中に「雄蜂」のような様々な「悪い欲望」を生み持っているが、それらは、「自分の財産/取引/利益」(を維持するための「評判/世間体」)を失う「心配/恐れ」が、「自制力/抑制力」となり、抑えられている。

- しかし、「孤児の後見人」になった場合など、「不正を行い、他人の財産を消費できる機会」が与えられると、そうした「欲望(雄蜂)」が露呈することになる。

- したがって、「金銭に対する欲望」(という「比較的良い欲望」)が、他の様々な「悪い欲望」を支配/統御してはいるが、「内部の分裂/抗争」を抱えた、「二重人格」な人間である。

- また、多くの人々よりは、「端正」な振る舞いをするが、「真実の徳」は、彼からどこか遠くへと逃げ去ってしまう。

- 「富の確保」を優先する「ケチ」であるため、「勝利/名誉」のための競争においては、(支配下にある)「浪費的な欲望」を目覚めさせることを恐れ、金を費やす気にならず、「取るに足らぬ競争者」にしかならない。

といったものであると指摘する。アデイマントスも同意する。

「自由への欲望」と「民主制」(的な国家/個人)

- 4-1.「民主制」的な「国家」の「成立」

続いてソクラテスは、「寡頭制」(オリガルキア)から、「民主制」(デモクラティア)が生じる仕組みについて、

- 「寡頭制」(オリガルキア)においては、支配者たちが「自分たちの富を増やすこと」にしか関心が無いので、「若者の中に放埒な人間が出てきて、浪費によって財産を失うのを、法で取締/禁止する」だとか、「貸借契約を、貸手の危険責任のみに制限する」といった対策をせず、むしろ「そうした人々の財産を買い取ったり、そうした人々に彼らの財産を担保にして金を貸す」といった行為で、「自身の富を増やそうとする」し、また「「富」の尊重という社会体質ゆえに、「節制の徳」を、国民の内に浸透/維持させることもできない」こともあって、(「非凡な生まれの者」も含め)多くの「貧困者/落伍者」を生むことになる。

- こうして「貧乏になった人々」は、「借金を背負ったり、市民権を奪われたり」しながら、(「雄蜂」のように)「針」で身を武装して、国の中で為すことも無く坐しつつ、「彼らの財産を奪った者」や「他の国民」を憎悪し、「陰謀/革命」に思いを寄せることになる。

- 他方で、支配者たちは、「自分の子供たち」は贅沢に甘やかして、「身体的/精神的な苦労を嫌がり、快楽/苦痛に対して抵抗力が無い、柔弱な怠け者」にしてしまうし、「自分たち自身」もまた、「「金儲け」以外に関心を持たず、「徳への配慮」において、「貧しい人々」に何ら勝るところの無い者」にしてしまう。

- そんな「支配者(金持ち)」と「被支配者(貧乏人)」が、戦場などで一緒になり、互いに観察するような機会を得ると、「貧しい人々」は、「金持ちたち」が「大した人々ではない」ことを知り、「武装蜂起/革命」に対する「自信/確信」を、深めていくようになる。

- こうした「病的な状態」にある国家に、「双方の勢力のどちらかが、外国勢力を呼び込む」だとか、「内部のちょっとしたきっかけ」などが加わると、それが引き金となり、「本格的な病気」としての「内部抗争/内乱」が生じる。

- そして「貧しい人々」が勝利し、「相手側の人々の内、ある者は殺し、ある者は追放し、残りの人々を平等に国制/支配に参与させるようになる」と、「民主制」(デモクラティア)が成立する。(そして、大抵の場合、その国の役職は、「くじ引き」で決められることになる。)

と説明する。

- 4-2.「民主制」的な「国家」の「性格」

そしてソクラテスは、その国制の性格を、

- 国家を「自由」(エレウテリア)が支配していて、何でも話せる「言論の自由」(パレーシア)が行き渡っており、何でも思い通りのことができる「放任」(エクスーシア)が原則となっている。

- そうした環境下で、人それぞれが、それぞれに気に入る「自分なりの生活」を設計するので、他のどの国制よりも「美しく華やか/多彩」であり、同時に、「あらゆる種類の国制」を内部に持っている。

- 「支配/被支配」「戦争/平和」「職業」「裁判判決」などに関する「強制/規範」がうまく機能しない、「無政府的な寛容さ」を持ち、そういった意味で、皆に一種の「平等」が与えられている。

と説明する。アデイマントスも同意する。

- 4-3.「民主制」的な「個人」の「成立/性格」

続いてソクラテスは、この国制に対応(相応)する「個人」について、まずは、それが生まれる仕組みを、

- (寡頭制的な)ケチな父親の影響で、若い頃には「金儲けの役に立たない(消費的な)欲望」を、「不必要な欲望」と呼んで、(「金儲けの欲望」に支配させて)統御していた息子が、

- 青年となり、一度「雄蜂」(としての様々な「消費的/不必要な欲望」)がもたらす、多彩多様なあらゆる種類の「蜜の味」(快楽)を覚えてしまうと、「内なる寡頭制」において、(勢い付いた「雄蜂」による)「内乱/反乱」の機運が生じ、

- 「金儲けの欲望(寡頭制)」を支援する「父親/身内の者」と、様々な「消費的な欲望(雄蜂)」を支援する「交際仲間」といった「外部勢力」を巻き込みつつ、「内なる(魂の中の)内乱」が生じて、

- (仮に一時的に「金儲けの欲望(寡頭制)」側が勝利して、「秩序が回復」したとしても、父親の「教育」に関する無知によって、そうした状態を維持することはできず、何度も、様々な「消費的な欲望(雄蜂)」の「勢力回復/拡大」と「内乱」は繰り返され)

- ついには、様々な「消費的な欲望(雄蜂)」が、(神に愛される「魂」の状態を守るための、「最も優れた監視者/守護者」である、「学問/美しい仕事/真実の言論」などが、そこに無く、「空っぽ」な状態になっている)青年の「魂の城砦(アクロポリス)」を占領し、「偽り/まやかしの言論/思わく」を呼び込んで占有させ、

- 「金儲けの欲望(寡頭制)」を支援する「身内の者」の言説を、「内なる城壁の門」を閉ざして通さず、「年長者」の個人的な忠告も、「使節」として受け入れるのを拒み、

- 「慎み」は「お人好しの愚かしさ」、「節制」は「勇気の無さ」、「程良さ」は「野暮」、「適度な金の使い方」は「自由人らしからぬ賤(いや)しさ」と呼んで追放し、

- 「傲慢」を「育ちの良さ」、「無統制」を「自由」、「浪費」を「度量の大きさ」、「無恥」を「勇敢」と呼んで、誉め讃え、

- 若い頃の(寡頭制的な)人間から変化して、「不必要/無益な快楽」を「自由に解放」していく(民主制的な)人間となる。

と説明しつつ、その性格を、

- 「必要/有益な快楽」のみならず、「不必要/無益な快楽」のためにも、「金/労力/時間」を費やしながら生きていく。

- そして幸運にも、「度外れの熱狂」に駆られることなく年を取り、「大きな騒ぎ」が過ぎ去った後、かつて追放した「徳」の一部を迎え入れ、侵入してきた様々な「欲望(雄蜂)」に自分自身を「全面的に委ねる」ようなことが無ければ、彼は「諸々の快楽」に「平等な権利」を与えて、暮らして行くことになる。

- すなわち、「くじ引き」のように、その都度やって来る「快楽」に対して、「自分が満たされる」までの間、自分自身の「支配権」を委ね、次また別の「快楽」に対してそうする、といったように、どのような「快楽」も「平等」に養いながら、生活する。

- 他方で、「ある「快楽」は「立派で善い欲望」からもたらされ、求め尊重しなければならないものだが、別のある「快楽」は「悪い欲望」からもたらされ、懲らしめ屈従させなければならない」と説くような「真実の言論(理)」は、決して受け入れず、「城砦」の中へ通そうとしない。

- こうして彼は、「その時々に訪れる欲望」に耽(ふけ)って、それを「満足」させながら、生きて行く。

- すなわち、ある時は「酒に酔いしれて、笛に聞き惚れ」、次には「水しか飲まずに、体を痩せさせ」、ある時は「体育に勤(いそ)しみ」、ある時は「全てを放り出して、ひたすら怠け」、ある時は「哲学に没頭して、時を忘れ」、また「しばしば国政に参加し、壇上で思いついたことを言ったり行なったり」、時には「軍人を羨ましく思い、その真似事をし」、また別の時には「商人を羨ましく思い、その真似事をする」といった具合に。

- こうした「秩序」も「必然性」も無い生活を、彼は「快く、自由で、幸福な生活」と呼び、一生涯それを守り続ける。

- こうした「あらゆる変様に富んだ、最も多様な習性に満たされた生活」を送る(民主制的な)人間は、(国家の場合と同じく)「美しく、多彩な人間」であり、多くの人々の「羨望の的」となるし、その内には「様々な国制/性格の見本」を最も多く持っている。

といったものであると指摘する。アデイマントスも同意する。

「狂気」と「僭主制」(的な国家/個人)

- 5-1.「僭主制」的な「国家」の「成立」

最後にソクラテスは、「民主制」(デモクラティア)から、「僭主制」(テュランニス)が生じる仕組みについて、

- 「寡頭制」(オリガルキア)が、その「成立要因/目的/善」である「富」の「過度の追求」と、「他への無関心」によって崩壊し、「民主制」(デモクラティア)が生じたのと同じように、「民主制」(デモクラティア)が、その「成立要因/目的/善」である「自由」の「過度の追求」と、「他への無関心」によって崩壊すると、「僭主制」(テュランニス)が生じる。

- 「民主制」(デモクラティア)においては、政治的には、過激な民衆指導者/扇動家が煽る形で、「自由」をふんだんに提供してくれない「支配者」は国民に「寡頭制的」だと非難され、そんな「支配者」に「従順な人々」は「奴隷的」だと非難される、といった形で、「自由の風潮」が極限に至る。

- 政治的な「支配者/被支配者」の関係だけでなく、「父親/息子」「市民/居留民/外国人」「先生/生徒」「年長者/若者」「主人/奴隷」「男/女」「人間/家畜」といった関係性/区分/秩序/規範もまた、「自由の風潮」の下で「平等化/平準化/無効化/無政府化」されて行き、最後には「法律」(成文法であれ、不文律/慣習であれ)すら省みられなくなる。

- (何事も「度が過ぎる」と、その「反動」として、「反対方向」へと「大きな変化」を引き起こすのと同様に)「過度の自由」は、「過度の隷属状態」への変化を引き起こすのであり、上記したような「最高度の自由」としての「民主制」(デモクラティア)からこそ、「最高度の隷属」としての「僭主制」(テュランニス)は生まれる。

- そして、「寡頭制」(オリガルキア)において、「病気(内乱)」を引き起こした、「怠け者/浪費家」としての「雄蜂」たちが、(針を持った勇敢な「雄蜂」の中の、最も勇敢な者が「指導者」となり、針の無い勇敢でない「雄蜂」たちも従える形で)「民主制」(デモクラティア)においても、「病気(内乱)」を引き起こす。

- (こうした「雄蜂」たちは、(「身体」に「病気」を引き起こす「粘液/胆汁」のように)どのような「国制」においても、「騒動/内乱」を引き起こすことになるのであり、国の立法者は、「雄蜂」が発生したら「巣ごと切除」するよう、用心しなければならない。)

- すなわち、「民主制」(デモクラティア)の「階層/構成集団」を、行動的/喧騒的な「雄蜂」たちを中心とした「指導者層」、「蜜の供給源」としての「富裕層」、消極的/無気力な最多数派としての「民衆」の3つに分けると、「指導者層(雄蜂)」は、「民衆」を味方に付けつつ、「富裕層」の財産を取り上げて、(一部は「民衆」へと分配しつつ)その大部分を着服できるよう画策する。

- すると「富裕層」側は、自己防衛のために、議会/法廷などで各種の対抗手段に出ることになり、心ならずも「寡頭制的」になるのに対して、「指導者層(雄蜂)」側は、「民衆」を懐柔するための陰謀論/中傷などによる非難でそれに対抗し、対立が先鋭化する。

- そうした中で、「指導者層(雄蜂)」の中の1人が、「僭主(独裁者)」の萌芽である「民衆指導者」として、成長/台頭してくる。

- 「民衆指導者」は、「民衆」を掌握した上で、「負債の切り捨て」「土地の再配分」などをほのめかしつつ、敵対者たちに不正に罪を着せては法廷に引き出し、次々に死刑/追放へと追い込んでいくことになり、ここまで来ると彼にはもう、「敵対者たちに殺される」か、(「狼」になったアルカディアのリュカオンのように)「僭主(独裁者)へと変貌する」かの二択しか、途は無くなってしまう運命となり、後戻りできなくなる。

- こうして「民衆指導者」は、「富裕層」に対する反乱主謀者となり、仮に「富裕層」側によって一時的に「追放」されたとしても、より成長して帰って来ることになるし、「富裕層」側が「追放」にも「民衆との不和」へと追い込むことにも失敗し、「暗殺」を企てるようになると、「民衆指導者」は「民衆」に「護衛隊」の組織を要求し、誰も敵わない武力/防衛力を獲得することになる。

- こうして「富裕層」は、国外逃亡するなり、捕らえられて殺されるなりして、一掃されるが、「民衆指導者」はそこで終わりにせず、「他の数々の敵」もなぎ倒しつつ、国家全体を完全に掌握し、「民衆指導者」であることもやめて、完全なる「僭主(独裁者)」となる。

と説明する。

- 5-2.「僭主制」的な「国家」の「性格」

そしてソクラテスは、その国制の性格を、

- 「僭主(独裁者)」は、当初は「民衆」や「周囲の人々」に、「情深く穏やかな人間である」と思われるような振る舞いをしつつ、敵対者たちを攻略していく。

- しかし、敵対者を攻略した後も、「僭主(独裁者)」は、1「民衆が、指導者を必要とする状態を、維持するため」、2「人々が、税金と仕事に追われ、謀反を起こしにくくするため」、3「潜在的な敵対分子を、戦場に送り込んで死なせるため」といった理由から、絶えず何らかの「戦争/戦乱」を引き起こし(創り出し)続ける。

- そうして、次第に国民からも嫌われ、周囲の人々の中からも「勇気ある忠告者」が出てきたりする「逆風」の中で、「僭主(独裁者)」は、己の支配権力を維持するために、敵味方問わず、「有能な人物」を1人残らず全て排除することを、画策/実行するようになる。

- こうして彼は、「最悪なものを取り除き、最善なものを残す」という形で「身体を浄化」する「医者」とは、「正反対」のことを、「国家」に対して行うことになるし、そうした粛清を行いながら、「くだらない人間たちに囲まれ、憎まれながら暮らして行く」か、「生きることをやめる」かの二択を迫られる、「必然」の運命の中に、縛り付けられることになる。

- そうして、ますます国民から嫌われていく中で、「僭主(独裁者)」は、身辺警護のために、より多くの信頼できる「護衛兵」を必要とし、「報酬を払って外国から雇ったり、奴隷を解放して加入させる」などして、それを調達するようになる。

- こうして彼は、「滅ぼしてしまったかつての仲間」に代わって、「外国や元奴隷の者」を「友」とするようになるし、そうした仲間や新参市民(更には、エウリピデスのように、僭主制や民主制の国々を巡って、金儲けのために讃美を捧げる悲劇詩人など)は、彼を讃嘆するが、「心ある優れた人々」は、彼を憎み避けることになる。

- そんな「僭主(独裁者)」や「護衛隊」を養うために、まずは専ら「神殿の財宝」や「滅ぼされた人々の財産」が消費されるが、それで足りなくなった場合、「僭主(独裁者)」の「生みの親」である「民衆」の財産(税金)によって、それが賄(まかな)われることになる。

- これに対して「民衆」が腹を立て、「男盛りの息子(僭主)が、父親(民衆)に養われるのは、正しくない」「私(民衆)がお前(僭主)を擁立したのは、「富裕層/上流層」から解放されて自由になるためであり、息子(僭主)を奴隷や外国の仲間ごと、養うためではない」「仲間と共に家(国家)から出て行け」などと抗議しても、後の祭りであり、言わば、「「自由人への隷属」という「煙」を逃れようとして、「奴隷たちの専制支配」という「火」の中に落ち込んでしまった」ということになる。

- そして「僭主(独裁者)」は、父親(民衆)への暴行/虐待(弾圧)も厭わない、「残酷な養い手」「父親殺し」である。

と説明する。アデイマントスも同意する。

- 5-3.「僭主制」的な「個人」の「成立/性格」

続いてソクラテスは、この国制に対応(相応)する「個人」について、まずは、それが生まれる仕組みを、

- (若い頃に、「交際仲間」とつるんで、様々な「消費的/不必要な欲望」に対する放縦に突き進みながら、年を取って落ち着きを取り戻し、「寡頭制的な父親」と「放縦的な交際仲間」の「中間(的な欲望)」(「民主制」における「富裕層」)に落ち着くことになった)「民主制的な父親」に育てられた息子は、父親と同じ放縦を反復し、今度は「魂」の中の「中間的な欲望」(「民主制」の「富裕層」)を支援する「父親/身内の者」と、様々な「消費的/不必要な欲望」(「指導者層(雄蜂)」)を支援する「交際仲間/誘惑者」に、両方から引っ張られることになる。

- しかし、「普通のやり方」では、若者(息子)を征服できる(「富裕層」に勝利できる)見込みが無いと考えた「誘惑者」たちは、彼の内に「恋の欲情」(巨大な雄蜂)を植え付けて、それを様々な「消費的/不必要な欲望」(「指導者層(雄蜂)」)の「指導者」へと、押し立てようとする。

- そして他の欲望が「恋の欲情」(巨大な雄蜂)を囲み、様々な快楽で飽満させて、極限まで大きく成長させ、「飽くことのない欲望」の「針」をその中に生じさせると、その「恋の欲情」(巨大な雄蜂)は、「狂気」で暴れ始め、「護衛」されながら、「有益な(あるいは羞恥心的な)考え/欲望」の粛清を開始し、「節制」の徳を一掃して、「魂」を「狂気」で満たそうとする。

- こうした「恋」(エロース)による「色情」的特性に加え、生まれつきの素質や生活習慣などによって、「酔っ払い」的特性や、「精神異常(気狂い/錯乱/夢想)」的特性も、併せ持つようになると、「厳密な意味」での「僭主(独裁)制的な人間」が出来上がる。

と説明しつつ、その性格を、

- 「恋の神(エロース)」が「魂」の舵を取り仕切り、彼の「魂」の中では、「飲んで、浮かれて、遊女を侍らす」といった調子の、「宴会/バカ騒ぎ」が始まる。

- そして日ごと夜ごと、多くの「恐るべき欲望」が芽生えてはびこり、多くのことを要求しながら、「収入/財産」を「消費」し、「借金」に陥らせる。

- そして全ての財産が尽きると、彼の中の「激しい欲望」(雄蜂)たちに、とりわけ「恋の欲情」(巨大な雄蜂)に、「針」を突き立てられ、追い立てられるように、荒れ狂いながら、財産を騙し取ったり、力づくで奪い取れる「財産持ち」は、どこかにいないかと探し回ることになる。

- こうして彼は、あらゆるところから掠(かす)め取って来なければならず、そうでないと「大きな苦痛/苦悩」に苛(さいな)まれることになるし、やがて、(彼の「魂」の中で、「後から来た欲望/快楽」(指導者層/雄蜂)が、「古くからの欲望/快楽」(富裕層)を制圧したのと同じように)自分も父母の上に立つのが当然と考え、彼らの財産を、盗んだり、騙したり、力づくで、抵抗されたら(「僭主(独裁者)」の「弾圧」のように)殴りつけながら、奪い取ることになる。

- やがて父母の財産も尽きると、彼は、他の民家、夜の歩行者、神殿など、至る所から盗みを働くようになる。

- こうした「不法な所業」を行なっていく過程で、彼の「魂」の中では、以前には「法」と「父親」の規制下にあり、睡眠中の「夢」の中でのみ解放されていたような、「不必要な欲望/快楽」の中でも最も劣悪な、(「母親/神々/動物との性交」「殺人」「暴食」といった)「不法な欲望/快楽」としての「奴隷」たちが解放されて、「恋の欲情」(巨大な雄蜂/指導者)の「護衛」に加わり、その「指導者」と共に、彼が子供の頃から持っていた「美醜」や「正義」についての考えを、征圧してしまうことになる。

- こうして彼は、「恋の欲情」(巨大な雄蜂/指導者)の「僭主(独裁)制」に支配されながら、「目覚めながらも、夢の中にいる」ように、ありとあらゆる「無政府状態/無法状態/恥知らず」な行いをしながら、(「悪い交際」によって「外部から持ち込まれたもの」(外国傭兵)や、「内部で解放されたもの」(奴隷)を含む)騒々しい「不必要/不法な欲望/快楽」(雄蜂)の一団を、養っていくことになる。

- こうした「僭主制的な人間」は、もし「国内では自分のような人間が少数で、一般大衆は健全な思慮を保っている状態」であり、なおかつ「外国で戦乱が起きている状態」ならば、外国に機会を見出して、「僭主の護衛隊」や「傭兵」として仕えるが、「外国でも戦乱が起きていない、平和/平穏な時代」においては、国内に留まって、「盗み/強盗/スリ/追い剥ぎ/神殿荒らし/詐欺/密告/偽証/賄賂」といった、数多くの「小さな悪事」に手を染めることになる。

- しかし、国内にそうした人間や、その追随者の数が増え、「自分たちの多勢」に気付いたら、彼らは「魂」の中に最大最強の「僭主(独裁者)」を持っている者を「指導者」として押し立て、「民衆」の愚かさにも助けられながら、実際に「大きな悪事」としての「僭主(独裁者)」を、生み出すことになる。

- そして「民衆」が自発的に服従するならいいが、抵抗するのであれば、「僭主(独裁者)」はかつて父母を折檻/暴行したのと同じように、「民衆/国家」を弾圧し、隷属/服従させることになるのであり、これが「僭主制的な人間」の欲望が、最後に行き着くところである。

- こうした「僭主制的な人間」が、「支配権力」を握る前の「私的な生活」においては、どのように振る舞う人間かというと、「人との交際」では、「自分にへつらう者/奉仕する者」たちとのみ交わり、「依頼」の必要がある場合には、「平身低頭」して「好意/親密さ」を示すためにどんな態度/格好も厭わないが、「目的を達成」してしまうと、「赤の他人」になる、といった交わり方をする。

- このように、「僭主制的な人間」は、一生涯決して誰とも「親しい友」にはならず、「誰かを専制的に支配する」か、「誰かの奴隷として仕える」かしながら、生きるのであり、「自由」と「真の友情」を、味わうことが無い。

- したがって、こうした「僭主制的な人間」は、「信義の無い人間」であり、「最高度に不正な人間」でもある。

- (「目覚めながらも、夢の中にいる」ように悪事を働く、「最悪な人間」としての)「僭主制的な人間」は、生まれつき「最も僭主制的な素質」を持つ者が、「専制支配の権力」を手に入れた場合に、生み出されるのであり、「僭主(独裁者)」として生きる時間が長ければ長いほど、ますますそのような人間になる。

- そして、こうした「最も邪悪な人間」であることが明らかな人間は、明らかにまた「最もみじめな人間」でもあり、「最も長く、最大限に、「僭主(独裁者)」であった者」は、「最も長く、最も深く、「みじめな人間」であった者」ということになる。

といったものであると指摘する。グラウコンも同意する。

「正/不正」と「幸/不幸」

「国家」と「個人」の対応関係による証明

こうして5種類(1+4種類)の「国制」(的な「国家」と「個人」)を述べ終え、ソクラテス等は、本来の目的である、

- 「善/徳/正義」と「悪/悪徳/不正」の比較、そしてどちらが「幸福/不幸」で、どちらが本当に「得」であるのか、についての検証/確認

の議論へと移行する。

まずソクラテスは、

- 各「国制」的な「国家」と「個人」は、「性格が類似している」という点で、対応(相応)していること。

- したがって、「徳」や「幸福」の観点から、ある「国家」と「国家」を比較して言えることは、それに対応(相応)する「個人」と「個人」の比較においても、同様に当てはまること。

を確認しつつ、「幸福/不幸」に関する、第1番目の検証(証明)として、

- 「国家」と「個人」の対応関係による検証(証明)

を開始する。

ソクラテスはまず先に、「徳」(善/悪)に関して、

- 「優秀者支配制(王制/君主制)」の「国家」は「最善」で、「僭主(独裁)制」の「国家」は「最悪」である

ということを確認する。

続いて、本題である「幸福/不幸」についての検討も始め、「僭主(独裁)制」的な「国家」と「個人」について、

- 「僭主(独裁)制」の「国家」は、最高度に「隷属状態」にある国家であり、(「最も優れた人々(部分)」も含め)その「ほぼ全体」が、「奴隷の状態」にある。

- 同じように、「僭主(独裁)制」的な「個人」の「魂」も、全体が「隷属状態/不自由」に満ちているのであり、「奴隷の状態」にあると言える。

- 「僭主(独裁)制」の下で、「奴隷の状態」にある「国家」は、「自分の望む通りのこと」を行うことが、最も少ない。

- 同じように、「僭主(独裁)制」的な「個人」の「魂」もまた、「欲望」によって無理やりに引き回され、「騒乱/悔恨」に満たされているのであり、「自分の望む通りのこと」を、最も為し得ない。

- 「僭主(独裁)制」下の「国家」は、(「浪費」「戦乱」等によって)必然的に「貧乏」である。

- 同じように、「僭主(独裁)制」的な「個人」の「魂」もまた、常に「貧乏」で満たされない状態である。

- 「僭主(独裁)制」的な「国家」や「個人」ほど、「恐怖」「嘆き」「呻き」「悲しみ」「苦しみ」に満たされているものは無い。

といったことを確認する。

それを受けて、グラウコンが、

- 「僭主(独裁)制」的な「国家」が、「最もみじめな国」であるのと同じように、「僭主(独裁)制」的な「個人」こそが、際立って「最もみじめな人間」である

と主張するが、ソクラテスはそれに異論を唱え、厳密には、

- 元々「僭主(独裁)制」的な性格を持ち合わせつつ、それでいながら「私人」に留まることができずに、巡り合わせで、実際に「僭主(独裁者)」にまでなってしまった者

こそが、真に「最もみじめな人間」であると主張しつつ、そのことについての「思考実験」として、「僭主(独裁者)」の境遇を小規模に喩えた、「富裕な奴隷所有者」の話を持ち出しつつ、

- 「国家」の中で、「富裕な奴隷所有者」たちが、その奴隷/召使たちを恐れずに、安心して暮らせているのは、「国家」による「保護」があるから。

- そこで、仮にある神が、「50人程度の奴隷を有する、ある富裕者」を、「誰も助けに来れない寂しい場所」へと、妻子・財産・奴隷/召使たちと共に、移動させて置き去りにしたとしたら、どうなるか。

- その男は、自分や妻子が、奴隷/召使たちに殺されはしないかと、大変な「恐怖」に陥ることになるし、奴隷たちの何人かに媚びへつらい、多くの約束をし、彼らを自由の身にして、自分自身が(奴隷的な)「ご機嫌取り/追従者」に転落してしまうことになる。

- 更に神が、そこに「「誰かが他の者の主人になって支配する」という主張を決して許さず、そのような主張をする者がいたら、捕まえて極刑にする」ような、「民主制的な隣人」を数多く住まわせたら、その男は、「周囲から、敵ばかりによって監視されている」という、「不幸極まりない状態」に陥ることになる。

- そして、「僭主(独裁者)」もまた、同じような一種の「牢獄」に閉じ込められているのであり、上述したようなあらゆる「恐怖/欲情」に満ちた「魂」を持ちながら、国民/奴隷を恐れるがゆえに、他の自由人のように見たいと思うものを自由に外出して見物もできず、他の国民を嫉妬しながら、ほとんど家に引きこもって暮らしていくことになる。

- このように、「自分自身を、支配することもできない」性格の「僭主(独裁)制」的な人間が、実際に「僭主(独裁者)」として「他の人々を支配」しようとすると、その分だけ上記したような「不幸」を、「余分に背負う」ことになる。

- こうした様は、ちょうど「自分自身を支配できない、病気の身体の持ち主」が、「他の身体」を相手に競争/闘争させられながら、生涯を過ごすことを、余儀なくされるようなもの。

- このように、「僭主(独裁者)」の境遇は、全き意味において「みじめ」なものであり、(グラウコンが「最もみじめ」と評した)単に「僭主(独裁)制」的なだけの「個人/私人」よりも、「さらに一層ひどい生き方」をすることになる。

といったことを指摘した上で、

- したがって、「僭主(独裁者)」とは、「最大のへつらい/隷属」を行う「正真正銘の奴隷」であり、「最も邪悪な者たち」に仕える「ご機嫌取り/追従者」に他ならないのであり、また、自分の中の様々な「欲望」を充足させられずに、最大に不足しているという点で、「魂」における「貧乏人」でもあり、全生涯を通じて、(自分が支配する「国家」と同じく)「恐怖」「震え」「苦しみ」に満たされて過ごすのであり、加えて、(以前の議論で述べたように)彼は必然的に「妬み深く」「信義無く」「不正で」「友無く」「不敬で」「あらゆる悪を受け入れて養う」といった人間であると同時に、「支配権力」ゆえにますますそのような人間になって行かざるを得ないのであり、それら全ての結果として、「自分自身」と「近くにいる者たち」を「不幸」にせずにはおかない。

と主張する。グラウコンも同意する。

以上の議論を踏まえた上で、ソクラテスがグラウコンに、「幸福」という点で、

- 「優秀者(王者)支配制」的な人間

- 「名誉支配制」的な人間

- 「寡頭制」的な人間

- 「民主制」的な人間

- 「僭主(独裁)制」的な人間

の5つに、順位づけをしてもらいたいと要請すると、グラウコンは、「徳(善/正義)/悪徳(悪/不正)」という点でも、「幸福/不幸」という点でも、ソクラテスが挙げた順番通りの順位であると答える。

それを受けて、最後にソクラテスは改めて、

- 「最も優れていて、最も正しい人間」こそが、「最も幸福」であり、それは「最も王者的」で、「自分自身を、王として支配する人間」であること。

- 「最も劣悪で、最も不正な人間」こそが、「最も不幸」であり、それは「最も僭主(独裁)制的な性格」である上に、「自分自身」と「国家」に対して、「最大限に僭主(独裁者)となる人間」であること。

- そして、そのこと(の真理性)は、(以前の議論で挙げられたこととは異なり)「全ての人間や神々」に、その人間の性格が、気付かれようが、気付かれまいが、(どう「思われ」ようが、どのような「評判/認識」を持たれようが)変わりは無いこと。

を確認する。グラウコンも同意する。

「魂の三区分」における「快楽」の優劣による証明

続いてソクラテスは、第2番目の検証(証明)として、

- 「魂の三区分」と「快楽」の対応関係による検証(証明)

を開始する。

ソクラテスは、以前の議論で用いられた「魂の三区分」を、

- 「理知」--- 「学び/知」を愛する部分。

- 「気概」--- 「勝利/名誉」を愛する部分。

- 「欲望」--- 「金銭/利得」を愛する部分。

と表現し直しつつ、これらの内、「どの部分が、他の2つを支配しているか」によって、人間を、

- 「知を愛する人」 --- 「魂」を「理知」が支配。

- 「勝利/名誉を愛する人」 --- 「魂」を「気概」が支配。

- 「利得を愛する人」 --- 「魂」を「欲望」が支配。

の3種類に分け、これらそれぞれに対応する、

- 「知の快楽」

- 「勝利/名誉の快楽」

- 「利得の快楽」

といった、「固有の「快楽」のあり方」がある ことを確認しつつ、

- どれが最も「快く楽しい」か、すなわち「快楽」で勝っているか

を、考察していくことにする。

まずソクラテスは、

- 「知を愛する人」は、「真理を知ること」や「学ぶこと」の「快楽」と比べると、「他の快楽」は、隔たった「取るに足らないもの」だと考える。

- 「勝利/名誉を愛する人」は、「金銭から得られる快楽」を「卑俗なもの」と考えるし、「学びから得られる快楽」は、それが「「勝利/名誉」と関係し、それをもたらすもの」でない限り、「煙のように、虚しく無意味なもの」と考える。

- 「利得を愛する人」は、「利得を得る」ことの「快楽」と比べると、「学ぶことの楽しみ」や「勝利/名誉を得ることの歓び」は、「金になる」のでなければ、「何の価値も無い」と考える。

という、3者の相容れない「三つ巴」状態を提示しつつ、

- 「誰の言い分が、最も真実であるか」を、「正しく判定するための基準(根拠)」としては、「経験(エンペイリア)」「思慮(プロネーシス)」「言論(理/ロゴス)」の3つを、挙げることができる

ということを指摘した上で、

- 「3者の内で誰が最も、上記した3種類の「快楽」に関して、「経験(エンペイリア)」「思慮(プロネーシス)」「言論(理/ロゴス)」が勝っているのか」

を考察することにする。

そしてソクラテスは、

- まず「経験(エンペイリア)」に関しては、「知を愛する人」は、「利得の快楽」や、(「努力目標の達成」によって得られる)「勝利/名誉の快楽」を、必然的に子供の頃から味わった上で、(「真実を知る」「真実在を感得する」といった)「知の快楽」も味わうが、「勝利/名誉を愛する人」や「利得を愛する人」は、「知の快楽」をほとんど味わうことが無いので、「知を愛する人」が、他の2者を優越している。

- そして、その「経験(エンペイリア)」が、「思慮(プロネーシス)」に裏付けられているのは、3者の中で「知を愛する人」だけである。

- 更に、「言論(理/ロゴス)」もまた、他の誰よりも特に「知を愛する人」が持つ道具である。

といったことを確認しつつ、

- 「正しい判定」というものが、(「勝利/名誉/勇気」や「富/利得」に基づいてではなく)「経験(エンペイリア)」「思慮(プロネーシス)」「言論(理/ロゴス)」に基づいて行われなければならない以上、それらの点で他の2者を優越している「知を愛する人」の「判定」こそが、「最も真実」であること。

- それはつまりは、「知の快楽」こそが、「最も快いもの」であり、「理知」の部分が「魂」を支配している(「知を愛する人」のような)生き方こそが、「最も快い生き方」(第1位)であるということ。

- 続いて、比較的(「知を愛する人」の)「知の快楽」(「理知」の支配)に近い、(「勝利/名誉を愛する人」の)「勝利/名誉の快楽」(「気概」の支配)が第2位であり、(「利得を愛する人」の)「利得の快楽」(「欲望」の支配)が最下位であること。

を主張する。グラウコンも同意する。

「快楽」の「真実/虚偽」区別による証明

最後にソクラテスは、第3番目の検証(証明)として、先の第2の証明で言及しつつも、前提的/外形的な話で止まっていた、

- 「魂の三区分」(特に「理知」と「欲望」)における「快楽」の格差

について、その詳細を、

- 「線分の比喩/洞窟の比喩」のような「二重の区別」の言い換えとも言える、「上」「中」「下」表現

- 第1の証明で示した、(最上位の)「王者」と(最下位の)「僭主」の対比

などを絡めつつ述べていく、

- 「快楽」の「真実/虚偽」区別による検証(証明)

を開始する。

ソクラテスは、

- 「魂」における「快楽」と「苦痛」の中間には、どちらでもない「静止状態」があるが、「苦痛」や「快楽」からその「静止状態」へと移る(「苦痛が止(や)む」「快楽が止(や)む」)場合、その生成消滅の差異/相対性(「苦→止」「快→止」)ゆえに、(「快楽」「苦痛」のどちらでもないはずの)「静止状態」自体が、「快楽」「苦痛」であると(「矛盾」した形で)認識/勘違いされやすく、こうしたものこそが「見せかけ/まやかしの快楽/苦痛」だと言える。

- こうした、「苦痛が先立つ形での(相対的な)快楽」「快楽が先立つ形での(相対的な)苦痛」といった「見せかけ/まやかしの快楽/苦痛」ではない、「真正な快楽」としては、例えば「嗅覚」を通じた「匂いの快楽[25]」(「苦痛」が先立つこと無く生じ、止んでも「苦痛」を生むことが無い)などがあるが、こうした一部の例外を除き、「肉体(感覚)」の「快楽/苦痛」を起点として「魂」に入ってくる「快楽/苦痛」のほとんどは、「見せかけ/まやかしの快楽/苦痛」であり、同様に、「予想/予期」の「快楽/苦痛」を起点として「魂」に入ってくる「快楽/苦痛」もまた、「見せかけ/まやかしの快楽/苦痛」である。

- こうした「見せかけ/まやかしの快楽/苦痛」は、「上」「中」「下」という相対的な表現を用いて、表すことができる。

- 本当の「上」「中」「下」を経験したことが無い人たちは、「下」から「中」へと運ばれた際に、「上」へ運ばれたと(誤って)考えるし、そこから「下」へと運ばれた際には「下」へ運ばれたと(正しく)考える、といったように、当たることもあれば外れることもあるような「思いなし(ドクサ)」の中で、まどろむことになる。

- 同様に、「真理」に無経験な人たちは、「苦」から「中間状態」へと運ばれただけでも、「充足/快楽」に到達したと思い込んでしまう(ちょうど「白」を見たことが無い人たちが、「灰色」を「黒」と対比させて、そうであると思い込むのと、同じように)。

- 他方で、「身体」における「空虚さ」である「飢え/渇き」は、「食べ物を摂る」ことによって「満たされる」が、「魂」における「空虚さ」である「無知/愚かさ」は、「知を得る」ことによって「満たされる」のであり、どちらがより「真実の充足」と言えるかというと、「不変/不死な存在」や「真理」と関連を持ち、それ自体もそうした性格である「真実の考え/知識/知性」によって奉仕される「魂」の側であり、「生成変化する死すべきもの」と関連を持ち、それ自体もそうした性格である「食糧」によって奉仕される「身体」の側ではない。

- このように、「より優れて存在するもの」(「真実の考え/知識/知性」)によって満たされ、「それ自体もより優れて存在するもの」(「魂」)は、「より劣って存在するもの」(「食料」)によって満たされ、「それ自体もより劣って存在するもの」(「身体」)よりも、より一層「本当の意味で満たされる」と言える。

- したがって、「自分の本性に適したもので、満たされる」ことが「快楽」であるならば、「より本当の意味」で、「より優れて存在するもの」によって満たされるものは、「より本当の意味」で、「より真実の仕方」で、我々に「真実の快楽」を楽しませるのであり、反対に、「より劣って存在するもの」によって、「真実性/確実性がより少ない仕方」で満たされると、「より疑わしく、真実性の少ない快楽」にしかならない。

- したがって、「知慮」と「徳」に縁が無く、「賑やかな宴」や「それに類する享楽」に常に馴染んでいるような者たちは、生涯を通じて、「下」と「中」の狭間をさまよい続けるようなもの。

- 彼らは、その領域を超え出て、真実の「上」を仰ぎ見たことも、実際に運び上げられたことも無く、「真の実在」によって本当に満たされたことも、「確実で純粋な快楽」を味わったことも無く、

- むしろ家畜のように、いつも目を下に向けて、地面/食卓へとかがみ込み、餌をあさったり、交尾したりしながら、身を肥やし、また他人より少しでも多く取ろうと、角や蹄で突き合い蹴り合いしては、いつまでも満たされることのない「欲望」のために、互いに殺し合うことになる。

- なぜなら、いくら満たそうとしても、彼らは「真に存在するもの」によって自分を満たすのでは無いし、「取り入れたものを、しっかりと持ち堪えることができる」部分である、「魂」の中の「真に存在する部分」(理知/知性)を、満たすわけでも無いから。

- したがって、必然的に、彼らが馴染んでいる、様々な「快楽」というのも、「苦痛」と混じり合った「快楽」に過ぎず、「真実の快楽」の「幻影」であり、「陰影」によって真実らしく仕上げられた「書割」の絵のようなものなのであり、

- そうした「快楽」は、「苦痛」との相互併置によって、「際立って強烈なもの」に見えるよう「色付け」が与えられ、「愚かな人々の心」に「気違いじみた欲情」を植え付けて、その「幻影」を目当てに戦わせることになる。

- また、(「魂」の「欲望」部分だけでなく)「気概」部分に関しても同様に、「理知/知性」ではなく「名誉/勝利/怒り」による充足のみを追い求め、「名誉」への野心に駆られる時には「嫉(そね)み心」によって、「勝利」への渇望に駆られる時には「力の行使」によって、「怒りっぽい不満」に駆られる時には「怒り狂うこと」によって、「気概」部分の欲求を遂げさせようとしたならば、上記した「欲望」の場合と同じように、「下」と「中」の狭間をさまよい、「真実の快楽」の「幻影」(「虚偽の快楽」)を追い求め、戦いに明け暮れながら、満たされない生を過ごすことになる。

- 反対に、「魂」の「利得を愛する部分」や「勝利を愛する部分」が、「知的部分」の「知識/道理」に従って、それが命じる「快楽」だけを求めるならば、それぞれにとっての「最も真実な、最も善い、最もふさわしい快楽」を、享受することができる。

- このように、「魂」全体が「知を愛する部分」の導きに従い、そこに「内部分裂」が無いような場合には、「魂」の各部分は、自分自身の「仕事/任務」を果たしつつ、「正しくある」ことができると共に、「快楽」に関しても、「自己本来の、最も優れた、最も真実な快楽」を享受できる。

- 逆に、「魂」の他の2つの部分(「利得を愛する部分」や「勝利を愛する部分」)が、支配権を握るような場合には、その部分自身が「自己本来の快楽」を見出すことができないだけでなく、他の部分に対しても、「自己本来のものではない、真実でない快楽」を、追い求めるよう強いることになる。

- そして、「愛知」と「道理」、「法」と「秩序」から最も遠く隔たり、「愛欲」に耽(ふけ)ろうとする「僭主的な欲望」こそが、そのような事態を最も引き起こしやすく、最も隔たりが少ない「王者的な節度ある欲望」は、最も引き起こしにくい。

- したがって、「僭主(独裁者)」は、「真実で、自己本来的な快楽」から最も遠く隔たり、「最も不快な生活」を送ることになり、「王者」は、「真実で、自己本来的な快楽」から最も隔たりが少なく、「最も快い生活」を送ることになる。

といったことを指摘/論証した上で、「王者」と比べて、「僭主(独裁者)」がどれだけ「不快な生活」を送ることになるかについて、

- 3つの快楽(「知の快楽」「勝利/名誉の快楽」「利得の快楽」)の内、1つ(「知の快楽」)は「真の快楽」で、他の2つは「偽の快楽」だが、「僭主(独裁者)」は、「法/理」を逃れ、「偽の快楽」の「更に向こう側」まで超え出て、「奴隷の護衛隊」(不法な欲望/快楽)と共に暮らしている。

- (「「正常」な「魂」」における)3つの快楽(「知の快楽」「勝利/名誉の快楽」「利得の快楽」)を、各「国制」(的な人間)と対応させると、「王制/優秀者支配制」「名誉支配制」「寡頭制」(的な人間)の順となり、その次の「民主制」(的な人間)は、「「不必要な欲望」に浸って曇った「魂」」における3番目(「欲望」支配)、更にその次の「僭主(独裁)制」(的な人間)は、「「不法な欲望」に浸って曇った「魂」」における3番目(「欲望」支配)に位置付けられるので、「僭主(独裁者)」は、3の3倍(3x3=9)という平方数の分だけ、「真実の快楽」から遠ざかっている。

- このように、「快楽」という一点だけを取って見ても、「善い人/正しい人」は、「悪い人/不正な人」に対して、はるかに勝っているのであり、「生活の気品/美しさ/徳」といった点で言えば、もはやその勝利は、「計り知れないほど大きなもの」となる。

と主張する。グラウコンも同意する。

「正/不正」と「利/害」(「怪物」「内なる国制」の喩え)

こうして「正しい行為」と「不正な行為」の「効力」(と、それがもたらす「快/不快」「幸/不幸」)について確認し終え、遂にソクラテスは、議論の「終着点/仕上げ」となる、

- 「正/不正」と「利/害」の問題

- 「正義」と「不正」、果たしてどちらが本当に「有利」なのか

- (人々/神々の評判を獲得できる)「完全に不正な人間」は、果たして本当に「有利」なのか

についての検証/論証の締め括りに、取り掛かることにする。

ソクラテスは、「魂の三区分」を、

といった具合に喩えつつ、

- 「不正をはたらくことは有利」「正義を為すことは利益にならない」等と主張する、「不正の礼賛者」が言っていることは、この「怪物」(欲望)や「ライオン」(気概)に御馳走を与えて強くし、他方で「人間」(理知)を飢えさせ弱くして、他の2つの動物の赴くままに引っ張られて行くようにさせたり、また、2つの動物が相互に噛み合い闘い合って、食い合うがままにさせておくことが、「利益」になると言っているようなもの。

- 他方で、「正義が有利」であると主張する、「正義の礼賛者」が言っていることは、「人間」(理知)こそが全体を支配して、「怪物」(欲望)の内、「穏やかなもの」は育てて馴らせ、「野生の荒々しいもの」は生え出ないように防止し、「ライオン」(気概)を味方につけ、2つの動物を互いにも「人間」(理知)に対しても「友愛」の関係に置いた上で、全部を共通に気づかいながら、養い育てることが、「利益」になると言っているようなもの。

といったことを確認した上で、

- 一般的な「美/醜」の区別において、「美しい事柄」とは、「我々の本性の「獣的な部分」(気概/欲望)を、「内なる人間/神的なもの」(理知)の下に、服従させるような事柄」であり、逆に「醜い事柄」とは、「「穏やかな部分」(理知)を、「獣的な部分」(気概/欲望)の配下に、従属させるような事柄」であること。

- 「不正に金を受け取ること」は、(自分の「息子/娘」を「野蛮で悪い男たちの奴隷」として売り渡すことと引き換えに、「金を受け取る」ように)自分の内なる「最善(最も神的)な部分」(理知)を、「最悪な(最も汚れた)部分(欲望)の奴隷」とする行為であり、そのような人間は「みじめな人間」であると同時に、(「夫の命」と引き換えに「首飾り」を受け取ったエリピュレよりも、もっと)「恐ろしい破滅」を招くことになる。

- 「放埒」が昔から非難されているのも、それによってあの「巨大な怪物」(欲望)が、解放されるから。

- 「強情」「気難しさ」が非難されるのは、「ライオン(や、仲間のヘビ等)」(気概)を、不調和に大きくして緊張させるから。

- 逆に、「贅沢」「柔弱」が非難されるのは、「ライオン」(気概)を弛緩させ、「臆病さ」を植え付けるから。

- また、「へつらい」「卑しさ」が非難されるのは、「ライオン」(気概)を、「巨大な怪物」(欲望)に屈従させ、「サル」となるように習慣づけることになるから。

- 「下賤な手細工仕事/手先の仕事」が不名誉なものとされる場合も、その人の「最善の部分」(理知)の部分が弱く、「内なる獣たち」(気概/欲望)を支配する力が無く、逆にそれらに仕え、へつらうことしかできない場合に限る。

- したがって、そのような人もまた、「最も優れた人間」を支配している部分(理知)と同様の部分によって、支配されるようになるために、そのような「自己の内に、「神的な支配者」(理知)を持っている人間」の下僕(被支配者)に、ならなくてはならない。

- しかしそれは、トラシュマコスが述べていたような、下僕(被支配者)が「自分の損害(被搾取)」のために支配される、ということではなく、逆に、「神的な思慮」(それが、自分の「内」にあるものであれ、「外」にあるものであれ)によって支配されることが、「より善い(為になる)」(また「同じものに導かれて、「相似た親しい友」にもなれる」)から。

- そして、「法律」も元来、「全ての国民の味方」として、そのような(善導の)意図を持っているし、また「子供たちの支配(教育)」に関しても、その意図は同じなのであり、子供たちの「内なる最善の部分」(理知)を、我々の「内なる最善の部分」(理知)で養い育て、(「国家」と同じように)「支配者/守護者」と「国制」を、その内部に確立してやった上ではじめて、彼らを自由に放免/放任する。

といったことを指摘しつつ、

- 「正義の礼賛者」の主張は「真実」であるのに対して、「不正の礼賛者」の主張は「誤り」であり、何一つ当たってないどころか、そもそも「自分が何をけなしているのか」すら分かってない。

- 「不正」「放埒」「醜い行為」などによって、「金銭」や「他の何らかの力」を、より多く手に入れたとしても、その代わりに(「獣的な部分」(気概/欲望)に支配された)「より悪い人間」になるとしたら、どのような点でも、どのような根拠によっても、それが「利益」になると、主張することなどできない。

- 「不正」をはたらきながら、それが「人目を逃れて気付かれなかった」者は、(「獣的な部分」(気概/欲望)に、より一層支配された)「より一層悪い人間」となるが、逆に「人目に気付かれて、懲らしめを受ける」者は、内なる「獣的な部分」(気概/欲望)が眠らされて穏やかになり、「おとなしい部分」(理知)が自由に解放されて、「魂」全体は「本来の最も優れたあり方」に立ち返り、「知恵」に支えられた「節制/正義」を獲得することによって、(「健康」に支えられた「強さ/美しさ」を獲得した「身体」よりも、もっと)「価値ある状態」を獲得するのであり、「不正をはたらきながら、気付かれずに、罰を受けないこと」もまた、「利益」になると、主張することなどできない。

- そして、「心ある人」ならば、自分の持つ全ての力を、この目標(「魂」の「価値ある状態」)に集中して生きる。

- 第1に、彼は「魂」をそのようなあり方に仕上げてくれる「学問」を尊重し、それ以外の「学問」は尊重しない。

- 次に、彼は「身体」の状態/養育を、「非合理な快楽」に委ねて、そこにのみ関心を向けて生きる、といったことはせず、また「健康」を目的とすることさえなく、「身体の強壮/健康/美」に関しては、それによって「思慮の健全さ」が得られると期待できる範囲でのみ重要視するのであり、常に「魂」の「内なる協和音」をもたらす為にこそ、「身体」の「内なる調和」をはかる、「真の意味での音楽家(教養人)」であろうとする。

- また、彼は「財貨の獲得」においても、同じように「秩序/協和」を図ろうとし、「多くの人々から、幸せだと羨ましがられること」に惑わされて、「財貨の山」を際限無く積み上げて、「際限の無い禍い」を抱え込むようなことはしないのであり、むしろ「自己の内なる国制」に目を向けて、「その中にあるものが「財産の多寡」によってかき乱されないよう気を付ける」という「原則」に基づいて、自己の舵を取りつつ、「財産」を増やしたり消費したりする。

- また、彼は「名誉」についても、同じように、それが「自分を一層優れた人間にしてくれる」と考える「名誉」であれば、進んでそれに与(あずか)り享受するが、逆にそれが「「自分の内に確立されている(国制の)あり方」を、解体させる」と考える「名誉」は、私的にも公的にも、それを避ける。

と主張する。そこで、グラウコンが、

- そのような「自己の内なる国制」に専ら気を使う人は、「現実の国の政治」に関することは、進んで行う気にならないだろう

と指摘すると、ソクラテスは、

- それが、(上記してきたような、「最も優れた人間」を目指し、「魂」の中の「自己の内なる国制」を確立している者にとっての、「自己自身と適合/相応した「本来の国家」」とも言える)自分たちが言論で構築してきたような、(地上のどこにも存在しない)「優秀者支配制」の「理想国家」であったなら、その「国の政治」に大いに参加する気になるだろうが、「現実の祖国の政治」に関しては、(神の計らいによって、機会が与えられでもしない限り)関わる気にはならないだろう。

- そして、その「優秀者支配制」の「理想国家」は、「それを見ながら、「自己の内に国家を建設しよう」と望む者」のために、「理想的な範型」として、「天上」に捧げられて存在するのであり、その国が「現実に地上のどこかにあるかどうか」「将来存在するかどうか」ということは、重要ではない。

と答える。グラウコンも同意する。

こうしてソクラテス等は、当初の議論の目的であった「正義/不正」とその「利/害」について、(「国制」や「魂(の三区分)」の議論を経由しつつ)見事に論証し終えたが、ソクラテスはそのまま更に、「詩(創作)」や「魂の不死/冥府」といった「追加的/補足的な話題」へと移行する。

第10巻

「詩(創作)」について

→「詩人追放論」も参照

「詩(創作)」の「虚偽性」

続いてソクラテスは、自分たちが言論で構築してきた「優秀者支配制」の理想国家は、多くの点でこの上無く正しく建設できたけれども、とりわけ、

- 「国の守護者」の幼少教育に用いる「物語(ミュートス)/詩(創作/ポイエーシス)」の「叙述形式」から、「物真似(ミーメーシス)」的なものを排除したこと

は正しかったし、「魂の三区分」(や「線分の比喩/洞窟の比喩」などの「対象と認識能力」の区分)の議論を経た今となっては、そのことがより一層明らかだと主張しつつ、(初期対話篇『ソクラテスの弁明』『イオン』に見られる「詩人批判」と同類の)「ホメロス/悲劇作家(悲劇詩人)批判」を開始する。

ソクラテスはまず、「寝椅子(クリネー)」を例に、

- 「唯一の本性的/実在的/実相(イデア)的な寝椅子」 --- 神(本性/実在製作者)の作品。(「可知界」の「原物」に相当。)

- 「ある特定の寝椅子」 --- 寝椅子作り職人(事物製作者)の作品。(「可視界」の「原物」に相当。)

- 「絵画の中の寝椅子」 --- 画家(模倣者/影像製作者)の作品。(「可視界」の「似像」に相当。)

といった構図を提示しつつ、

- 画家の作品は、真実/実在から遠ざかること3番目であること。

- しかも、「2番目の職人の作品」の、「見かけだけ」を模倣しただけの、「真実から程遠いところにあるもの」であること。

- 画家は、絵に描いて模倣する「他の職人の技術」について、何一つ知っておらず、子供や無知な大人を相手に欺くだけの、一種の「いかさま師/物真似師」であること。

- そして、「悲劇作家(悲劇詩人)」もまた、「模倣者/物真似師」という点で、そうした画家と同類であること。

等を指摘する。グラウコンも同意する。

そしてソクラテスは、「悲劇作家(悲劇詩人)」たちや、(彼らのルーツであり、「最初の師」「指導者」とも言うべき)叙事詩人ホメロス(やヘシオドス)に関して、

- 「(模倣/物真似される)対象それ自体」と(模倣/物真似の結果としての)「対象の影像/似姿」、その両方を作り為す「知識/技術」を持ち合わせていたとしたら、人は(より有益的/公益的かつ名誉的な)前者の方に熱意を傾けて、真剣になるし、そのことで業績を残せるように努める。

(つまりは、(「悲劇作家(悲劇詩人)/ホメロス」等のような)後者に熱心な者たちは、前者の「知識/技術」を一切持ち合わせていない。)

といったことを指摘しつつ、具体的に、彼らは、

- アスクレピオスのように、病人を健康にしたり、医者を後裔として残したりしたわけでもなく、

- スパルタ(ラケダイモン)におけるリュクルゴス、イタリア/シケリアにおけるカロンダス、アテナイにおけるソロンのように、立法者として国の統治を善くしたわけでもなく、

- 戦争における指揮/作戦で、功績を残したわけでもなく、

- (様々の実用的な知恵の持ち主としても知られた)ミレトスのタレスや、(錨(いかり)や轆轤(ろくろ)の発明者として知られる)スキュティアのアナカルシスのように、技術的/実用的な考案を行って業績を残したわけでもなく、

- ピュタゴラスのように、私的に教育上の指導者として生きる道を示して敬愛され、その生き方を継承する後継者たちを生み出したわけでもなく(それどころか、ホメロスは存命中に弟子クレオピュロスからもないがしろにされたと、伝えられる)、