| 当初から解説付きの予言(1143年 - 1590年) |

|---|

| 番号 | 標語 | 教皇名(在位期間)

就任前の名 | 『生命の木』の解説 | 紋章 |

| Ex caſtro Tiberis. | Cœleſtinus. ij. | Typhernas. |

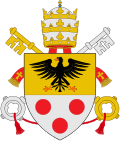

| 1. | ティベリウスの城より | ケレスティヌス2世 (1143–1144)

Guido de Castello | 「ティフェルヌム出身者」。

ケレスティヌス2世の出身地であるチッタ・ディ・カステッロはテヴェレ川沿いにあり、かつてティフェルヌム=ティベリヌムといった[48]。 | |

| Inimicus expulſus. | Lucius. ij. | De familia Caccianemica. |

| 2. | 追い払われた敵 | ルキウス2世 (1144–1145)

Gherardo Caccianemici del Orso | 「カッチャネミチ家から」。

イタリア語では “Cacciare” は「追い払う」、“nemici” は「敵たち」を意味する[49]。 | |

| Ex magnitudine mõtis. | Eugenius. iij. | Patria Ethruſcus oppido Montis magni. |

| 3. | 山の大きさより | エウゲニウス3世 (1145–1153)

Bernardo dei Paganelli | 「モンテマグノの町からのエトルリア人」。

この教皇はピサ近郊のモンテマニョ(Montemagno, 大きな山の意味)生まれとされていた[50]。しかし、現在はピサ出身とされている[51][52][53]。信奉者の中には、ピサ生まれという説を認識しつつも、ピサ司教区にモンテマニョが含まれているのだから、大した問題ではないと主張する者もいる[54]。 | |

| Abbas Suburranus. | Anaſtaſius. iiij. | De familia Suburra. |

| 4. | スブッラからの大修道院長 | アナスタシウス4世 (1153–1154)

Corrado di Suburra | 「スブッラの家族から」。

彼は大修道院長だったことがあり、生まれた土地は地元ではスブッラと呼ばれていたという[55]。姓がスブッラと呼ばれるのは、中世にはしばしば姓が出生地に基づくことによる[56]。確かに従来、彼はアヴィニョンで大修道院長だったといわれていたが、実際のところは教区付きの聖職者に過ぎなかった[57]。そのことを認める信奉者には、「大修道院長」は象徴的な表現だと解釈する者もいる[58]。 | |

| De rure albo. | Adrianus. iiij. | Vilis natus in oppido Sancti Albani. |

| 5. | 白き野より | ハドリアヌス4世 (1154–1159)

Nicholas Breakspear | 「セント・オールバンズの町の貧しい生まれ」。

彼はハートフォードシャーのセント・オールバンズ (St Albans) 近郊で生まれた[59]。 | |

| Ex tetro carcere. | Victor. iiij. | Fuit Cardinalis S. Nicolai in carcere Tulliano. |

| 6. | 耐え難い牢獄から | 対立教皇ウィクトル4世 (1159–1164)

Ottaviano Monticello | 「彼はサン・ニコラ・イン・カルチェーレ・トゥリアーノ(トゥリウス牢獄の聖ニコラ)の名義をもつ枢機卿だった」。

彼は確かにサン・ニコラ・イン・カルチェーレ (San Nicola in Carcere) が名義聖堂 (titular church) だったといわれるが、サン・セシリアが名義聖堂だったという説もある[60]。 | |

| Via Tranſtiberina. | Calliſtus. iij. [sic] | Guido Cremenſis Cardinalis S. Mariæ Tranſtiberim. |

| 7. | ティベリウス対岸への道 | 対立教皇パスカリス3世 (1168–1178)

Giovanni di Strumi | 「サンタ・マリア・イン・トラステヴェレの枢機卿グイド・ディ・クレマ」。

初出の解説は、この予言を対立教皇カリストゥス3世に当てはめており、パスカリス3世は次の予言に当てはめられているが、17世紀半ばのカリエールの解釈書では現在の形に修正されている[61]。実際、サンタ・マリア・イン・トラステヴェレ聖堂 (Santa Maria in Trastevere) が名義聖堂だった枢機卿は、パスカリスの方である[62] | |

| De Pannonia Thuſciæ. | Paſchalis. iij. [sic] | Antipapa. Hungarus natione, Epiſcopus Card. Tuſculanus. |

| 8. | トゥスクルムのパンノニアより | 対立教皇カリストゥス3世 (1164–1168)

Guido di Crema | 「対立教皇。ハンガリー出身で、トゥスクルムの司教枢機卿だった」。

上述の通り、当初の解説では順序が違っていた。カリストゥス3世は確かにハンガリー(パンノニア)出身だったが[62]、トゥスクルムの司教枢機卿ではなかった[63]。この点を認識する信奉者には、カリストゥス3世が、トゥスクルム出身のアレクサンデル3世に対抗して立ったパンノニア出身の対立教皇だったから、と解釈する者もいる[64]。なお、カリストゥスの直後に対立教皇インノケンティウス3世がいたが、マラキの予言では彼についての標語も解説も存在しない[65]。 | |

| Ex anſere cuſtode. | Alexander. iij. | De familia Paparona. |

| 9. | 守護者たる雁から | アレクサンデル3世 (1159–1181)

Rolando (or Orlando) of Siena | 「パパローナ家から」。

アレクサンデル3世はバンディネッラ家の出身だった可能性があり、その家は後にパパローナと改称し、家紋には雁を使っていた。しかし、彼が本当にその家の出身者だったかには議論がある[66]。 | |

| Lux in oſtio. | Lucius. iij. | Lucenſis Card. Oſtienſis. |

| 10. | 入り口の光 | ルキウス3世 (1181–1185)

Ubaldo Allucingoli | 「ルッカ出身のオスティア枢機卿」。

標語の Lux は出身地のルッカもしくは教皇名のルキウスと、ostio はオスティア(司教枢機卿の名義)との言葉遊びになっている[67]。 | |

| Sus in cribro. | Vrbanus. iij. | Mediolanenſis, familia cribella, quæ Suem pro armis gerit. |

| 11. | 篩の中の豚 | ウルバヌス3世 (1185–1187)

Umberto Crivelli | 「ミラノ市民で、豚を家紋に使っているクリベッラ(クリヴェッリ)家出身」。

就任前の姓クリヴェッリはイタリア語で「篩」を意味し、その紋章には篩と2頭の豚が描かれていた[68]。 | |

| Enſis Laurentii. | Gregorius. viij. | Card. S. Laurentii in Lucina, cuius inſignia enſes falcati. |

| 12. | ラウレンティウスの剣 | グレゴリウス8世 (1187)

Alberto De Morra | 「サン・ロレンツォ・イン・ルチーナの枢機卿で、その紋章は曲刀だった」。

初出の解説どおり、彼はサン・ロレンツォ・イン・ルチーナ (San Lorenzo in Lucina) の枢機卿で、紋章は交差する剣だった[69]。 | |

| De Schola exiet. | Clemens. iij. | Romanus, domo Scholari. |

| 13. | かの者は学舎から出るだろう | クレメンス3世 (1187–1191)

Paolo Scolari | 「スコラリ家出身のローマ人」。

「学舎」は就任前の姓であるスコラリとの言葉遊びになっている[70]。 | |

| De rure bouenſi. | Cœleſtinus. iij. | Familia Bouenſi. |

| 14. | 牛の里から | ケレスティヌス3世 (1191–1198)

Giacinto Bobone | 「ボウェンシ家」。

直前の標語と同じように、就任前の姓と結びつく言葉遊びである[71]。しかし、姓のボボネはいくつか記録されている綴りの揺れを考慮に入れても、牛とはつながらないという指摘もある[72]。 | |

| Comes Signatus. | Innocentius. iij. | Familia Comitum Signiæ. |

| 15. | 徴を付けられた伯爵 | インノケンティウス3世 (1198–1216)

Lotario dei Conti di Segni | 「セーニ伯爵家」。

セーニは「徴」の意味で、標語は就任前の姓に直結する[73]。 |  |

| Canonicus de latere. | Honorius. iij. | Familia Sabella, Canonicus S. Ioannis Lateranensis. |

| 16. | ラテラノの聖堂参事会員 | ホノリウス3世 (1216–1227)

Cencio Savelli | 「サヴェッリ家、サン・ジョバンニ・イン・ラテラノ大聖堂の参事会員」。

ホノリウス3世が実際にその参事会員だったかどうかには、異議を唱える歴史家もいる[70]。 |  |

| Auis Oſtienſis. | Gregorius. ix. | Familia Comitum Signiæ Epiſcopus Card. Oſtienſis. |

| 17. | オスティアの鳥 | グレゴリウス9世 (1227–1241)

Ugolino dei Conti di Segni | 「セーニ伯爵家で、オスティアの司教枢機卿」。

教皇就任前にはオスティアの司教枢機卿で、その紋章は鷲だった[74][注釈 11]。 |  |

| Leo Sabinus. | Cœleſtinus iiij. | Mediolanenſis, cuius inſignia Leo, Epiſcopus Card. Sabinus. |

| 18. | サビーナの獅子 | ケレスティヌス4世 (1241)

Goffredo Castiglioni | 「獅子を紋章としたミラノ市民でサビーナの司教枢機卿」。

彼はサビーナ (Sabina) の司教枢機卿で、紋章には獅子が用いられていた[75]。 |  |

| Comes Laurentius. | Innocentius iiij. | domo flisca, Comes Lauaniæ, Cardinalis S. Laurentii in Lucina. |

| 19. | ラウレンティウス伯爵 | インノケンティウス4世 (1243–1254)

Sinibaldo Fieschi | 「ラヴァーニャ伯フリスカ(フィエスキ)家の出身で、サン・ロレンツォ・イン・ルチーナの枢機卿」。

彼の父親はラヴァーニャ伯で、彼自身はサン・ロレンツォ・イン・ルチーナの司祭枢機卿だった[75]。 |  |

| Signum Oſtienſe. | Alexander iiij. | De comitibus Signiæ, Epiſcopus Card. Oſtienſis. |

| 20. | オスティアの徴 | アレクサンデル4世 (1254–1261)

Renaldo dei Signori di Ienne | 「セーニ伯爵家の出身で、オスティアの司教枢機卿」。

彼はコンティ=セーニ家の一員で、オスティアの司教枢機卿だった[75]。 |  |

| Hieruſalem Campanię. | Vrbanus iiii. | Gallus, Trecenſis in Campania, Patriarcha Hieruſalem. |

| 21. | カンパニアのエルサレム | ウルバヌス4世 (1261–1264)

Jacques Pantaleon | 「シャンパーニュ地方トロワ出身のフランス人で、エルサレム総大司教」。

初出の解釈どおり、彼はシャンパーニュ(古称はカンパニア)のトロワ出身で、エルサレム総大司教 (Patriarch of Jerusalem) だった[76]。 |  |

| Draco depreſſus. | Clemens iiii. | cuius inſignia Aquila vnguibus Draconem tenens. |

| 22. | 打ち倒された竜 | クレメンス4世 (1265–1268)

Guido Fulcodi | 「その紋章は爪で竜を捕まえる鷲である」。

古い文献には紋章は竜を掴んでいる鷲としているものがあり、初出の解説はそれに基づいているが、公式の紋章は六輪の百合の花である[77]。実際には、鷲に打ち倒された竜の紋章はクレメンス4世がゲルフに与えた紋章であり、この点の不整合はメネストリエによってつとに批判されていた[78]。信奉者の中にはクレメンスが与えた紋章なのだから彼に関わりあることに違いはないとしたり[78]、彼が当時の教会にはびこっていたネポティズムを排したことを象徴的に予言したなどとする者もいる[79]。 | |

| Anguinus uir. | Gregorius. x. | Mediolanenſis, Familia vicecomitum, quæ anguẽ pro inſigni gerit. |

| 23. | 蛇のごとき人 | グレゴリウス10世 (1271–1276)

Teobaldo Visconti | 「紋章に蛇を使っていたヴィスコンティ家出身のミラノ市民」。

ヴィスコンティ家の家紋は人を下半身から飲み込もうとしている蛇である[80]。古い解釈書には、教皇が自身の紋章としても使っていたと主張するものもあった[81]。 |  |

| Concionator Gallus. | Innocentius. v. | Gallus, ordinis Prædicatorum. |

| 24. | ガリアの説教者 | インノケンティウス5世 (1276)

Pierre de Tarentaise | 「説教者修道会に属するガリア人」。

彼はフランス(古称はガリア)南東部の出身で、説教者修道会士だった[82]。 |  |

| Bonus Comes. | Adrianus. v. | Ottobonus familia Fliſca ex comitibus Lauaniæ. |

| 25. | 善き伯爵 | ハドリアヌス5世 (1276)

Ottobono Fieschi | 「ラヴァーニャ伯爵のフィエスキ家のオットボヌス」。

フィエスキ家 (Fieschi family) はラヴァーニャ伯爵で、善い (bonus) はオットボノ (Ottobono / Ottobonus) との言葉遊びになっている[83]。 |  |

| Piſcator Thuſcus. | Ioannes. xxi. | antea Ioannes Petrus Epiſcopus Card. Tuſculanus. |

| 26. | トゥスクルムの漁師 | ヨハネス21世 (1276–1277)

Pedro Julião | 「以前はトゥスクルムの司教枢機卿ヨハンネス・ペトルス」。

彼はトゥスクルムの司教枢機卿 (Cardinal Bishop of Tusculum) で、就任前の名ペドロは、漁師だった聖ペトロに通じる[84]。 |  |

| Roſa compoſita. | Nicolaus. iii. | Familia Vrſina, quæ roſam in inſigni gerit, dictus compoſitus. |

| 27. | 整頓された薔薇 | ニコラウス3世 (1277–1280)

Giovanni Gaetano Orsini | 「紋章に薔薇を使ったオルシーニ家の出身で、コンポシトゥスと呼ばれた」

彼は紋章に薔薇を使っていた[84]。そして、その謹厳さやきちんとした身なりから、コンポシトゥス(整頓された、整った)というあだ名で呼ばれたという[85]。 |  |

| Ex teloneo liliacei Martini. | Martinus. iiii. | cuius inſignia lilia, canonicus, & theſaurarius S. Martini Turonen[sis]. |

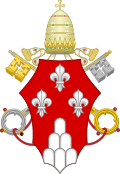

| 28. | 百合のマルティヌスの収税局から | マルティヌス4世 (1281–1285)

Simone de Brion | 「その紋章は百合で、トゥールのサン・マルタン教会の参事会員・出納役だった」。

彼は確かにトゥールのサン・マルタン(聖マルティヌス)教会の参事会員・出納役だった[86]。しかし、初出の解説とちがい、その紋章に百合は使われていなかった[87]。この点を認識する信奉者は、百合はフランスの紋章だから出身国を示しているとか、聖マルティヌス教会は複数の国にあるので、そのうちフランス国内のものであることを明示しているなどと説明している[88]。 |  |

| Ex roſa leonina. | Honorius. iiii. | Familia Sabella inſignia roſa à leonibus geſtata. |

| 29. | 獅子の薔薇より | ホノリウス4世 (1285–1287)

Giacomo Savelli | 「サベッラ(サヴェッリ)家の出身で、紋章は獅子に支えられる薔薇だった」。

初出の解説どおり、紋章は2頭の獅子に支えられる薔薇だった[89]。 |  |

| Picus inter eſcas. | Nicolaus. iiii. | Picenus patria Eſculanus. |

| 30. | 飼葉の中の啄木鳥 | ニコラウス4世 (1288–1292)

Girolamo Masci | 「ピケヌムの国のアスクルムの人」。

標語のピクスとエスカスは、彼の出身地であるピケヌムのアスクルム(アスコリ・ピチェーノ)との、曖昧な言葉遊びになっている[89]。 |  |

| Ex eremo celſus. | Cœleſtinus. v. | Vocatus Petrus de morrone Eremita. |

| 31. | 隠者から引き立てられた者 | ケレスティヌス5世 (1294)

Pietro Di Murrone | 「隠者のペトルス・デ・モロネが召喚された」。

ケレスティヌス5世は教皇選出前に隠遁生活を送っていた[90]。 |  |

| Ex undarũ bñdictione. | Bonifacius. viii. | Vocatus prius Benedictus, Caetanus, cuius inſignia undæ. |

| 32. | 波の祝福から | ボニファティウス8世 (1294–1303)

Benedetto Caetani | 「ガエタ出身で以前にはベネディクトゥスと呼ばれており、紋章は波だった」。

彼の紋章には波模様があり、就任前の名前ベネデット(ベネディクトゥス)は、祝福 (bñdictione / benedictione) に対応する[91]。 |  |

| Concionator patereus. [sic] | Benedictus. xi. | qui uocabatur Frater Nicolaus, ordinis Prædicatorum. |

| 33. | パタラからの説教者 | ベネディクトゥス11世 (1303–1304)

Nicholas Boccasini | 「その者は説教者修道会に属し、修道士ニコラウスと呼ばれていた」。

初出の解説どおり彼は説教者修道会に属していた。彼の名前ニコラスは、パタラ出身の聖ニコラウスに通じる[92]。19世紀の懐疑論者のオブライエンは、こうした結びつきに気づきにくい解説が展開されていることから、初出の解説をつけた者と偽作者は同一人物ではないかと疑っていた[93]。 |  |

| De feſſis aquitanicis. | Clemens V. | natione aquitanus, cuius inſignia feſſæ erant. |

| 34. | アクイタニアの帯線によって | クレメンス5世 (1305–1314)

Bertrand de Got | 「アクイタニア出身で、紋章は帯線だった」。

彼はアキテーヌ地方(古称はアクイタニア)のボルドーの司教区に生まれ[94]、ボルドー大司教になった。彼の紋章には紋章学上でフェス (fesses) といわれる3本の帯線があった[95]。なお、原文の fessis はラテン語として不適切で意味が通らないことがつとに指摘されており、メネストリエは偽作者が無学であることを示す例としていた[96]。信奉者側のジョゼフ・メートルは綴りを意味が通るように正しく fasciis と手直しした上で、原本の誤りではなくイタリア系の写字生による誤りだろうとして擁護した[94]。 |  |

| De ſutore oſſeo. | Ioannes XXII. | Gallus, familia Oſſa, Sutoris filius. |

| 35. | 骨ばった靴職人 | ヨハネス22世 (1316–1334)

Jacques Duese | 「オッサ家出身のガリア人で、靴職人の息子」。

メネストリエはこの教皇の父親はアルノー・デュエッサ (Arnaud Duessa) ないしドゥッス (Deusse) だった[注釈 12]として、オッサではなかったし、カオールの台帳では高額納税者として記録されていて、靴屋だったとは思えないと批判した。これに対して信奉者のジョゼフ・メートルは、オッサとしている記録もあると反論し、台帳については、その時点では靴職人をやめていたが、それ以前には靴修理工だった時期もあったと反論した[97]。 |  |

| Coruus ſchiſmaticus. | Nicolaus V. | qui uocabatur F. Petrus de corbario, contra Ioannem XXII. Antipapa Minorita. |

| 36. | スキスマのカラス | 対立教皇ニコラウス5世(1328–1330)

Pietro Rainalducci di Corvaro | 「コルバリオのペトルス修道士、ヨハネス22世に対する対立教皇で小さき兄弟会の所属」。

彼の名前の最後の部分がカラス (Corvus) との言葉遊びになり、対立教皇であったことが「スキスマ」(シスマ)に対応する[98]。 | |

| Frigidus Abbas. | Benedictus XII. | Abbas Monaſterii fontis frigidi. |

| 37. | 冷たい大修道院長 | ベネディクトゥス12世 (1334–1342)

Jacques Fournier | 「冷たい泉の大修道院の長」。

彼はナルボンヌ司教区のフォンフロワド修道院 (le monastère de Fontfroide, 「冷たい泉」の意味)の大修道院長だった[99]。 |  |

| De roſa Attrebatenſi. | Clemens VI. | Epiſcopus Attrebatenſis, cuius inſignia Roſæ. |

| 38. | アトレバテンシスの薔薇から | クレメンス6世 (1342–1352)

Pierre Roger | 「薔薇を紋章としていたアトレバテンシスの司教」。

彼はアラス(古称はエピスコプス・アトレバテンシス)の司教だったことがあり、紋章は6輪の薔薇だった[100]。 |  |

| De mõtibus Pãmachii. | Innocentius VI. | Cardinalis SS. Ioannis & Pauli. T. Panmachii, cuius inſignia ſex montes erant. |

| 39. | パンマキウスの山々から | インノケンティウス6世 (1352–1362)

Etienne Aubert | 「パンマキウスの名義をもつ聖ヨハネ・聖パウロ聖堂の枢機卿で、その紋章は6つの山」。

彼はパンマキウスの名義を与えられ、カエリウスの丘の聖ヨハネ・聖パウロ聖堂の司祭枢機卿だった[101]。初出も含む古い解釈では紋章に6つの山が含まれていたと説明されていたが、実際には獅子と貝殻が描かれており、その誤りはメネストリエによっても指摘されていた[102]。信奉者の中には、「山々」は紋章ではなく、彼がリムーザンのモン村(Mont、「山」)出身で、クレルモン (Clermont) の司教となり、カエリウスの丘 (Caelius Mons) の聖堂の司教枢機卿となるなど、人生に多くの「山」(丘)と結びついたことを表現していると解釈しなおす者もいる[103]。 |  |

| Gallus Vicecomes. | Vrbanus V. | nuncius Apoſtolicus ad Vicecomites Mediolanenſes. |

| 40. | ガリアの子爵 | ウルバヌス5世 (1362–1370)

Guglielmo De Grimoard | 「ミラノの子爵たちへのローマ教皇大使」。

彼はフランス出身で、ミラノのヴィスコンティ家(Visconti, 語源は「子爵・副伯」)で教皇大使の任に当たっていた[104]。 |  |

| Nouus de uirgine forti. | Gregorius XI. | qui uocabatur Petrus Belfortis, Cardinalis S. Mariæ nouæ. |

| 41. | 強き処女からの新参 | グレゴリウス11世 (1370–1378)

Pierre Roger de Beaufort | 「彼はサンタ・マリーア・ヌオーヴァの枢機卿で、ペトルス・ベルフォルティスと呼ばれていた」。

彼の姓はボフォール(Beaufort, フランス語で beau は「美」、fort は「強い」)で、サンタ・マリーア・ヌオーヴァ(Santa Maria Nuova, 新しい聖マリアの意)の名義をもつ枢機卿だった[105]。 |  |

| Decruce Apoſtolica. [sic] | Clemens VII. | qui fuit Preſbyter Cardinalis SS. XII. Apoſtolorũ cuius inſignia Crux. |

| 42. | 使徒の十字架によって | 対立教皇クレメンス7世 (1378–1394)

Robert, Count of Geneva | 「彼は聖十二使徒の司祭枢機卿で、十字架を紋章としていた」。

彼はローマの聖十二使徒聖堂 (Santi Apostli) の司祭枢機卿で、家紋は十字に見えるものだった[106]。これについては、5つの黄金の点と4つの紺色の点が調和しているもので、十字架というのは不適切だとしたメネストリエの批判がある[107]。 |  |

| Luna Coſmedina. | Benedictus XIII. | antea Petrus de Luna, Diaconus Cardinalis S. Mariæ in Coſmedin. |

| 43. | コスメディンの月 | 対立教皇ベネディクトゥス13世 (1394–1423)

Pedro de Luna | 「以前の名はペトルス・デ・ルナで、サンタ・マリーア・イン・コスメディンの助祭枢機卿だった」。

彼の名はペドロ・デ・ルナ(ルナは月の意)で、紋章にも月が使われていた[108]。そして、サンタ・マリーア・イン・コスメディン (Santa Maria in Cosmedin) の助祭枢機卿だった[109]。 |  |

| Schiſma Barchinoniũ. | Clemens VIII. | Antipapa, qui fuit Canonicus Barchinonenſis. |

| 44. | バルキノのスキスマ | 対立教皇クレメンス8世 (1423–1429)

Gil Sanchez Muñoz | 「バルキノの教会参事会員だった対立教皇」。

彼はバルセロナ(古称はバルキノ)の教会参事会員だった人物で、36番と同じく「スキスマ」は対立教皇であることを指す[109]。バチカンのリストでは脚注で扱われている人物だが、16世紀には他の教皇や対立教皇と同列に扱われていた[110]。なお、同じく脚注で扱われている教皇には、対応する予言が存在しないベネディクトゥス14世がいる[110]。 | |

| De inferno prægnãti.[注釈 13] | Vrbanus VI. | Neapolitanus Pregnanus, natus in loco quæ dicitur Infernus. |

| 45. | 妊娠している地獄から | ウルバヌス6世 (1378–1389)

Bartolomeo Prignano | 「ナポリ市民のプリニャノはインフェルノと呼ばれる場所で生まれた」。

彼の姓はプリニャノ (Prignano) ないしプリニャニ (Prignani) でラテン語の「妊娠している」(praegnans) に通じ、出生地であるナポリの場末はインフェルノ(Inferno, 地獄の意)と呼ばれていた[111]。 |  |

| Cubus de mixtione. | Bonifacius. IX. | familia tomacella à Genua Liguriæ orta, cuius inſignia Cubi. |

| 46. | 混成の立方体 | ボニファティウス9世 (1389–1404)

Pietro Tomacelli | 「リグーリア地方ジェノヴァのトマチェッリ家に生まれ、立方体を紋章としていた」。

彼の紋章は斜めに格子縞の帯が横切るものだった[112]。この解釈には、格子縞と立方体は異なるものだというメネストリエの批判がある[113]。 |  |

| De meliore ſydere. | Innocentius. VII. | uocatus Coſmatus de melioratis Sulmonenſis, cuius inſignia ſydus. |

| 47. | より良き星から | インノケンティウス7世 (1404–1406)

Cosmo Migliorati | 「スルモナのコスマトゥス・デ・メリオラティスと呼ばれ、その紋章は星だった」。

ラテン語の「より良い」(メリオル)は彼の姓ミリョラーティとの言葉遊びになっており、その紋章は流星だった[112]。 |  |

| Nauta de Ponte nigro. | Gregorius XII. | Venetus, commendatarius eccleſiæ Nigropontis. |

| 48. | 黒き橋の船乗り | グレゴリウス12世 (1406–1415)

Angelo Correr | 「ヴェネツィア出身者で、ネグロポンテの教会から聖職禄を受け取っていた」。

彼は水の都ヴェネツィアの出身で「船乗り」はそれを指す。また、ネグロポンテの教会から聖職禄を受け取る立場 (Commendatarius) にあった[114]。標語はしばしば『ネグロポンテの船乗り』とも訳される[114]。 |  |

| Flagellum ſolis. | Alexander. V. | Græcus Archiepiſcopus Mediolanenſis, inſignia Sol. |

| 49. | 太陽の鞭 | 対立教皇アレクサンデル5世, Antipope (1409–1410)

Petros Philarges | 「ミラノ大司教だったギリシア人で、その紋章は太陽だった」。

彼の紋章は太陽で、中央の円から鞭のように曲がりくねった光線が周囲に伸びているものだった[115]。信奉者には、『太陽の災い』と訳して、「災い」は当時の教会大分裂期の対立教皇だったことを示すと解釈する者もいる[116]。 |  |

| Ceruus Sirenæ. | Ioannes XXIII. | Diaconus Cardinalis S. Euſtachii, qui cum ceruo depingitur, Bononiæ legatus, Neapolitanus. |

| 50. | セイレーンの鹿 | 対立教皇ヨハネス23世 (1410–1415)

Baldassarre Cossa | 「鹿とともに描かれる聖エウスタキウスの助祭枢機卿である。ナポリ出身で、ボローニャの教皇特使だった」。

彼はパンテオンに隣接していた聖エウスタキウス施物分配所の助祭枢機卿で、エウスタキウスは伝説上、鹿と結びつきが深い。また、ヨハネス23世の出身地であるナポリはセイレーンとの結びつきが深く、紋章に取り入れていた[117]。なお、原語の sirenae はラテン語として不正確で、siren ないし sirenis と綴るべきと指摘されており[118]、このような不適切な表記を予言の正統性の議論に関連付ける者もいる[119]。 | |

| Corona ueli aurei. | Martinus V. | familia colonna, Diaconus Cardinalis S. Georgii ad uelum aureum. |

| 51. | 黄金の幕が付いた冠 | マルティヌス5世 (1417–1431)

Oddone Colonna | 「コロンナ家出身で、サン・ジョルジョ・イン・ヴェラブロの助祭枢機卿だった」。

彼の紋章は黄金の冠が載った円柱で、彼が名義を所有していたサン・ジョルジョ・イン・ヴェラブロ (San Giorgio in Velabro) は、「黄金の幕の聖ゲオルギウス」の転訛だという[120]。17世紀以降の版では「黄金の幕が付いた円柱」 (Columna veli aurei) となっているものもあり[121]、「冠」は明らかな誤植として[122]彼の姓がコロンナ(円柱の意)であったことと結び付けられることがある[123]。 |  |

| Lupa Cœleſtina, | Eugenius. IIII. | Venetus, canonicus antea regularis Cœleſtinus, & Epiſcopus Senẽſis. |

| 52. | 神々しい雌狼 | エウゲニウス4世 (1431–1447)

Gabriele Condulmaro | 「ヴェネツィア出身者で、ケレスティヌス会士やシエーナ司教だったことがあった」。

彼はケレスティヌス会(Celestines, ケレスティヌス5世が創設した修道会)の修道士で、市紋に雌狼を用いているシエーナの司教だった[124]。標語はしばしば『ケレスティヌスの雌狼』と訳されることもある[125]。 |  |

| Amator Crucis. | Felix. V. | qui uocabatur Amadæus Dux Sabaudiæ, inſignia Crux. |

| 53. | 十字架の恋人 | 対立教皇フェリクス5世 (1439–1449)

Amadeus, Duke of Savoy | 「この者はサヴォワ公アマデウスと呼ばれ、紋章は十字架だった」

彼の名アメデーオ (Amedeo) は「神を愛する者」の意で、紋章は十字架だった[124][126]。 |  |

| De modicitate Lunæ. | Nicolaus V. | Lunenſis de Sarzana, humilibus parentibus natus. |

| 54. | 月の節度によって | ニコラウス5世 (1447–1455)

Tommaso Parentucelli | 「ルーニ出身者で、サルザーナの慎み深い両親から生まれた」。

彼はルーニ (Luni, 古称は Luna)の司教管区に属するサルザーナの慎み深い両親のもとで生まれた[127][128]。 |  |

| Bos paſcens. | Calliſtus. III. | Hiſpanus, cuius inſignia Bos paſcens. |

| 55. | 草を食べる牛 | カリストゥス3世 (1455–1458)

Alfonso Borja | 「草を食べる牛を紋章としていたスペイン人」。

彼はボルジア家の出身で、家紋でもあった牛を紋章に使っていた[127]。 |  |

| De Capra & Albergo. | Pius. II. | Senenſis, qui fuit à Secretis Cardinalibus Capranico & Albergato. |

| 56. | 山羊と宿屋によって | ピウス2世 (1458–1464)

Enea Silvio de Piccolomini | 「シエーナ出身で、カプラニクス、アルベルガトゥス両枢機卿の秘書だった」。

彼はカプラニカ枢機卿 (Cardinal Domenico Capranica) とアルベルガッティ枢機卿 (Cardinal Albergatti) の秘書だった[129]。 |  |

| De Ceruo & Leone. | Paulus. II. | Venetus, qui fuit Commendatarius eccleſiæ Ceruienſis, & Cardinalis tituli S. Marci. |

| 57. | 鹿と獅子によって | パウルス2世 (1464–1471)

Pietro Barbo | 「ヴェネツィア出身者で、チェルヴィアの教会の聖職禄を受けていたことがあり、サン・マルコの名義をもつ枢機卿だった」。

彼はチェルヴィア (Cervia) の教会で司教禄を受けていたことがあり、サン・マルコ大聖堂の名義を持つ枢機卿であった。その名の由来となった聖マルコの象徴は獅子である[129]。パウルス2世が紋章に獅子を用いていたことを指摘する者もいる[130]。 |  |

| Piſcator minorita. | Sixtus. IIII. | Piſcatoris filius, Franciſcanus. |

| 58. | より小さき漁師 | シクストゥス4世 (1471–1484)

Francesco Della Rovere | 「漁師の息子でフランシスコ会士」。

彼は漁師の息子で、小さき兄弟会の修道士だった。小さき兄弟会の創設がマラキの死後であることから、この言及を予言の信憑性の議論と結びつける者もいる[131]。 |  |

| Præcurſor Siciliæ. | Innocentius VIII. | qui uocabatur Ioãnes Baptiſta, & uixit in curia Alfonſi regis Siciliæ. |

| 59. | シチリアからの先駆者 | インノケンティウス8世 (1484–1492)

Giovanni Battista Cibò | 「その者はヨハンネス・バプティスタと呼ばれ、シチリア王アルフォンソの宮廷で過ごした」。

彼はシチリア王宮で過ごしたことがあり、名のジョヴァンニ・バッティスタは、イエス・キリストの先駆者バプテスマのヨハネに由来する[132]。 |  |

| Bos Albanus in portu. | Alexander VI. | Epiſcopus Cardinalis Albanus & Portuenſis, cuius inſignia Bos. |

| 60. | 港のアルバ牛 | アレクサンデル6世 (1492–1503)

Rodrigo de Borgia | 「アルバーノとポルトの司教枢機卿で、その紋章は牛だった」。

彼はたしかにアルバーノ (Albano) とポルト (Porto) の司教枢機卿で、紋章には牛が使われていた[133]。 |  |

| De paruo homine. | Pius. III. | Senenſis, familia piccolominea. |

| 61. | 小さき人から | ピウス3世 (1503)

Francesco Todeschini Piccolomini | 「シエーナのピッコロミニ家の出身」。

彼の姓ピッコロミーニ (Piccolomini) は piccolo (小さい)、uomini (人)に通じる[134][135]。 |  |

| Fructus Iouis iuuabit. | Iulius. II. | Ligur, eius inſignia Quercus, Iouis arbor. |

| 62. | ユピテルの実が助けるだろう | ユリウス2世 (1503–1513)

Giuliano Della Rovere | 「ジェノヴァ出身者で、ユピテルの木であるクエルクス(オーク)を紋章にしていた」。

彼の紋章はオークで、その木は初出の解説にもあるように、ユピテルの象徴である[134]。 |  |

| De craticula Politiana. | Leo. X. | filius Laurentii medicei, & ſcholaris Angeli Politiani. |

| 63. | ポリティアヌスの焼き網から | レオ10世 (1513–1521)

Giovanni de Medici | 「ロレンツォ・デ・メディチの息子で、アンジェロ・ポリツィアーノの門下生」。

彼はポリツィアーノ(ポリティアヌス)の門下生だった。また、父の名ロレンツォ (Lorenzo) は焼き網の拷問で殉教した聖ラウレンティウス (Laurentius) に対応する[136]。 |  |

| Leo Florentius. | Adrian. VI. | Florẽtii filius, eius inſignia Leo. |

| 64. | フロレンティウスの獅子 | ハドリアヌス6世 (1522–1523)

Adriaen Florenszoon Boeyens | 「フロレンティウスの息子で、紋章は獅子だった」。

彼の紋章は獅子だった。そして、彼自身の名にフローレンツが含まれている[137]。初出の解説のように、父の名前がフロレンティウスに対応していると解釈する者たちもいる[138]。 |  |

| Flos pilei ægri. | Clemens. VII. | Florentinus de domo medicea, eius inſignia pila, & lilia. |

| 65. | 丸薬の花 | クレメンス7世 (1523–1534)

Giulio de Medici | 「フィレンツェのメディチ家出身で、その紋章は丸薬と百合だった」。

彼の紋章は6つの丸薬で、その一番上の丸薬の中に3つの百合が描かれていた[139]。 |  |

| Hiacinthus medicorũ. | Paulus. III. | Farneſius, qui lilia pro inſignibus geſtat, & Card. fuit SS. Coſme, & Damiani. |

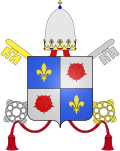

| 66. | 医師たちのヒュアキントス | パウルス3世 (1534–1549)

Alessandro Farnese | 「百合を紋章にしていたファルネーゼ家の者で、聖コスマスと聖ダミアンの枢機卿だった」。

彼の紋章は百合だが、ヒヤシンスを描いているとされることもある[140]。紋章に描かれた花は紺色であり、通常の百合を描いたものではないという形で、百合とする見方に異を唱える者もいる[141]。そして、彼が与えられていた名義の聖コスマスと聖ダミアンはどちらも医師だった[140]。 |  |

| De corona montana. | Iulius. III. | antea uocatus Ioannes Maria de monte. |

| 67. | 山の冠によって | ユリウス3世 (1550–1555)

Giovanni Maria Ciocchi del Monte | 「以前はヨハンネス・マリア・デ・モンテと呼ばれていた」。

彼の紋章は山と、冠状の環になった棕櫚の葉だった[142]。また、彼の両親はアレッツォ近郊のモンテ・サン=サヴィーノ (Monte San-Savino) という町の出身で、姓にモンテ(Monte, 山の意)が付いたのもそのためだという[143]。 |  |

| Frumentum flocidum. [sic] | Marcellus. II. | cuius inſignia ceruus & frumẽtum, ideo floccidum, quod pauco tempore uixit in papatu. |

| 68. | 取るに足らない小麦 | マルケルス2世 (1555)

Marcello Cervini | 「その紋章は鹿と小麦であり、取るに足らないというのは、教皇として短命だったからだ」。

彼の紋章は鹿と小麦であり、その在位期間は20日あまりの短いものだった[142]。 |  |

| De fide Petri. | Paulus. IIII. | antea uocatus Ioannes Petrus Caraffa. |

| 69. | ペトロの信仰によって | パウルス4世 (1555–1559)

Giovanni Pietro Caraffa | 「以前はヨハンネス・ペトルス・カラファと呼ばれていた」。

彼のフルネームは、ジョヴァンニ・ピエトロ・カラファで、ピエトロはペトロのイタリア名である[144]。また、カラファは「大事な信仰」(cara fede, cara fé) の縮約とされる[145]。 |  |

| Eſculapii pharmacum. | Pius. IIII. | antea dictus Io. Angelus Medices. |

| 70. | アスクレピオスの薬 | ピウス4世 (1559–1565)

Giovanni Angelo de Medici | 「以前はヨハンネス・アンゲルス・メディケスと呼ばれた」。

彼はメディチ家 (Medici) 出身だったので、それと結びつくと解釈される[146](ラテン語の medicina は薬、medicus は医師)。それに加えて、若いころに医学を学んでいたことと結びつける者もいる[147]。 |  |

| Angelus nemoroſus. | Pius. V. | Michael uocatus, natus in oppido Boſchi. |

| 71. | 林の中の天使 | ピウス5世 (1566–1572)

Antonio Michele Ghisleri | 「ミカエルと呼ばれ、ボスコの町で生まれた」。

彼はロンバルディア地方のボスコ(Bosco, 林の意)の出身で、ミドルネームのミケレ (Michele) は大天使ミカエルにちなむ[148]。懐疑派のオブライエンは、初出の解説にはイタリア語の言葉遊びが多く混じっているにもかかわらず、それが何を意味するのか(上の例で言えば、「ボスコの町で生まれた」ことが標語とどう結びつくのか)が説明されていないため、それらを作成したのはイタリア人ではないかと推測していた[148]。 |  |

| Medium corpus pilarũ. | Gregorius. XIII. | cuius inſignia medius Draco, Cardinalis creatus à Pio. IIII. qui pila in armis geſtabat. |

| 72. | 球体の中心に胴体 | グレゴリウス13世 (1572–1585)

Ugo Boncompagni | 「その紋章は半分の竜で、球体を紋章としていたピウス4世によって枢機卿にされた」。

彼の紋章は中心に竜が配置されていたが、生まれたばかりで脚のない姿として描かれていた[149]。また、彼は球体(丸薬)を紋章とするピウス4世によって枢機卿に任命された人物であった[150]。 |  |

| Axis in medietate ſigni. | Sixtus. V. | qui axem in medio Leonis in armis geſtat. |

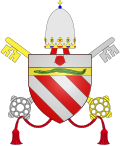

| 73. | 徴の中央の心棒 | シクストゥス5世 (1585–1590)

Felice Peretti | 「紋章には獅子の中心に心棒が備わっていた」。

彼の紋章は大きく描かれた獅子の中央を斜めに帯線が横切るものだった[151]。獅子が徴と書かれているのは、獅子が黄道十二宮を構成するサインのひとつだから、などと説明される[152]。 |  |

| De rore cœli. | Vrbanus. VII. | qui fuit Archiepiſcopus Roſſanenſis in Calabria, ubi mãna colligitur. |

| 74. | 天の露によって | ウルバヌス7世 (1590)

Giovanni Battista Castagna | 「その者はマナが集められていたカラブリア地方のロッサーノの大司教だった」。

彼はロッサーノ(Rossano)の大司教で、そこの樹液は「マナ」もしくは「天国の露」と称された[153]。 |  |