交響曲 (フランク)

フランク作曲の交響曲 ウィキペディアから

交響曲 ニ短調 FWV 48(仏語:Symphonie en ré mineur)は、フランスの作曲家セザール・フランクが作曲した交響曲である。フランスにおけるこのジャンルを代表する曲のひとつであり[1]、19世紀後半における最も重要な交響曲のひとつとして高く評価されている。

| 音楽・音声外部リンク | |

|---|---|

| 全曲を試聴する | |

| Franck:Sinfonie d-Moll - マルク・ミンコフスキ指揮hr交響楽団による演奏。hr交響楽団公式YouTube。 |

フランクには、パリ音楽院在学中の1840年に作曲された 交響曲 ト長調 作品13 が存在するが、現在では行方不明とみられ[2]演奏される機会は皆無である。そのため、この曲が実質的にフランクの唯一の交響曲として知られている。

概要

循環形式による堅固な構成感で知られ、フランスの交響曲の代表作として、エクトル・ベルリオーズの幻想交響曲などと共に高く評価されている[3]。

フランスで活躍した作曲家でありながらもベルギー生まれでドイツ系の血を引いていた[2]フランクの作風には、ドイツ語圏からの影響も大きい[3][4]。この作品でもルートヴィヒ・ヴァン・ベートーヴェンや[3]リヒャルト・ワーグナー[5]などからの影響を指摘することができ、フランス人によるドイツ風の交響曲と評されることが多い。

作曲の経緯・初演

フランクの主要作品は晩年に集中しているが、この作品も最晩年の作品である。1886年前後に、エドゥアール・ラロの交響曲ト短調、カミーユ・サン=サーンスの『オルガン付き』交響曲やヴァンサン・ダンディの『フランスの山人の歌による交響曲』といった作品が相次いで発表されたのを受け[6][注釈 1]、以前から弟子たちに交響曲の作曲を勧められていた[6]フランクにも作曲意欲が湧き、作曲を開始。1887年秋には草稿が書き上げられ、1888年8月22日に作品が完成している[7]。楽譜は、フランク自身による四手連弾編曲とともに1888年に出版され、フランクの弟子、アンリ・デュパルク(当時、すでに作曲の筆を折って静養中であった)に献呈された[6]。

初演は1889年2月17日、ジュール・ガルサンの指揮でパリ音楽院演奏協会にて行われた。初演の評はあまり芳しくなく、「荒涼とした、陰湿な交響曲」、「ドグマの域にまで達した不能性の断言」(シャルル・グノー)などと評された[3]。しかし、フランクはそれに気を落とすことはなく、自分の想像していた通りの音が響いたことに満足していたといわれる[8]。

初演は不首尾に終わったものの、フランクの死後の1893年、かつて初演の打診を断ったシャルル・ラムルーが取り上げたことを契機として広く評価されるようになり[9][注釈 2]、1901年にはすでに「古典」と称される[9]ほどに受けいれられるようになった。クロード・ドビュッシーはこの曲を「数え切れないほどの美しい部分をそなえている」[11]と賞賛している。

楽器編成

フランクのオーケストレーションは、ドビュッシーやラヴェルから連想されるような「フランス音楽」の華やかさとは対照的であり、ドイツ風に分厚く[4]、きわめて鈍く渋い音色が多用されていることを特徴として挙げることができる。またオルガン風の響きも多く[4]、このことからオルガン用に編曲・演奏される機会もある。

さらにオペラなどでは使用されていたとは言え、コーラングレを交響曲に用いたことも当時としては異例であり[注釈 3]、保守的な聴衆の困惑を招く[3]こととなった(本作以降ではドヴォルザークの交響曲第9番などが有名)。

曲の構成

要約

視点

循環形式による交響曲であり、主要主題が全楽章に現れる[12]。

通例4つの楽章からなる交響曲に対し、舞曲(スケルツォ)に相当する楽章を欠き、3つの楽章によって構成されている。しかし、第2楽章の中間部はスケルツォの性格を有し、フランクは弟子のピエール・ド・ブレヴィルに対して「緩徐楽章とスケルツォをたがいに結びつけたもの」と語っている[6][注釈 4]。

演奏時間は約40分。

| 音楽・音声外部リンク | |

|---|---|

| 楽章毎に試聴する | |

| 第1楽章 Lento; Allegro non troppo | |

| 第2楽章 Allegretto | |

|

第3楽章 Finale: Allegro non troppo ビクトル・パブロ・ペレス(Víctor Pablo Pérez)指揮ガリシア交響楽団(Orquesta Sinfónica de Galicia)による演奏。ガリシア交響楽団公式YouTube。 |

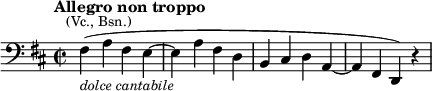

第1楽章 レント - アレグロ・ノン・トロッポ

荘重なレントの導入ではじまる。冒頭で低弦が奏する問いかけるような動機[14](譜例1)は全曲を貫いて現れるもので、ダンディは「作品のAlphaでありOmegaである」と述べている[15]。

陰鬱に現れるこの中心動機 (D-C♯-F)は、ベートーヴェンの弦楽四重奏曲第16番終楽章の "Muß es sein?"(そうでなければならないのか?)の動機、もしくはフランツ・リストの交響詩『前奏曲』冒頭や、ワーグナーの「ニーベルングの指環」(「ワルキューレ」第2幕第4場)に現れる「運命の動機」との類似が指摘されている[16]。フランク自身の「交響的大曲」の主要主題とも類似がみられる[17]。

譜例1

アレグロ・ノン・トロッポにテンポを上げると、中心動機が第1主題として力強い姿で現れる(譜例2)。しかしすぐに力を失い、レントの冒頭からの流れが短三度上のヘ短調で繰り返される。三度関係の転調はフランクが多用するものであり、ダンディは『作曲法講義』において、ニ短調とヘ短調の二つの柱が第1楽章全体の展開を支えていると分析している[18]。再び譜例2が現れると、本格的に主部が始まる。

譜例2

ヘ長調に到達して現れる、流れるような経過主題(譜例3)をギィ・ロパルツは「希望の動機」("motif d'espérance") と呼び、総奏で現れる第2主題(譜例4)を「信仰の動機」("motif de croyance")と呼んでいる[18][注釈 5]。

譜例3

譜例4

展開部はヘ短調の柱を中心に進み、既出の動機が次々に現れる。レントにテンポを落とし、楽章冒頭の動機(譜例1)が力強くカノンの形で現れると再現部が始まる[18]。変ホ短調で始まる譜例2に続き、経過主題と第2主題(譜例3、4)は型どおりにニ長調で再現される。コーダではまた譜例1がト短調のカノンで現れ、最後の和音で急激にニ長調へ解決する[20]。

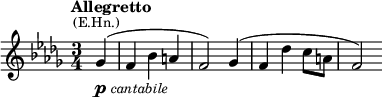

第2楽章 アレグレット

弱音を中心に展開する楽章で、トロンボーンとチューバを欠く。冒頭、弦楽のピッツィカートとハープが和声だけを示したあと、イングリッシュホルンによる有名な旋律[13](譜例5)が現れる。この主題の冒頭は第1楽章の中心動機(譜例1)から導かれている[21]。第1部となる緩徐部は単体で三部形式をとっており、中間では第1楽章の第2主題(譜例4)の変容による旋律が変ロ長調で弦楽器に現れる[22]。

譜例5

スケルツォ部はト短調で、弱音器をつけた弦楽器(譜例6)に始まる[23]。フランクが「アンダンテの1拍がスケルツォの1小節に対応するよう目論んだ」[6]と語るように、ここでの1拍ずつを、8分の3拍子のスケルツォの1小節としてみることができる[23]。スケルツォ内のトリオにあたる部分では、マズルカに似た付点音符のリズムによる旋律をクラリネットが変ホ長調で提示する[23]。

譜例6

スケルツォの動き(譜例6)が再び現れると、冒頭の主題(譜例5)が対位法的に重ねあわされて現れ、そのまま緩徐部とスケルツォ部が結合された状態で変ロ短調に復帰し、第3部が始まる[23]。後半では既出の主題が回想され、変ロ長調で静かに終結する。

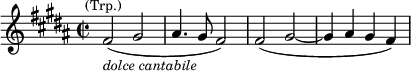

第3楽章 フィナーレ:アレグロ・ノン・トロッポ

- ソナタ形式による終楽章。ニ長調

この楽章についてフランクは、「フィナーレでは『第九』のようにすべての主題をふたたび扱う。ただし引用のかたちで復帰させるのではなく、それらに手を入れ、新しく構成要素として役割を与える」と語っている[6]。激しいニ音による導入に続き、ロパルツが「歓喜の動機」("motif d'allégresse")と名付けた第1主題(譜例7)が低音に現れる。

譜例7

ロ長調の経過主題[注釈 6](譜例8)をロパルツは「勝利の動機」("motif de triomphe")、続いて低弦の奏する半音階的な旋律を「苦悩の動機」("motif de trouble")と呼んでいる。それらを経て、第2主題としてロ短調で現れるのは第2楽章の冒頭主題(譜例5)である[24]。

譜例8

この楽章での既出主題を扱う展開部に続き、第1主題が総奏で再現される。すぐに続いてニ短調で再現される第2主題も総奏で扱われ、ニ長調に解決する[25][注釈 7]。コーダでは、第1楽章の第2主題(譜例4)と、長調に転じた中心動機(譜例1)が静かな響きのなかでふたたび登場し、最後には第3楽章の第1主題(譜例7)がクライマックスを築いて力強く終わる[24]。

註

- コーラングレを活用した交響曲の先例としては、フランツ・ヨーゼフ・ハイドンの交響曲第22番「哲学者」やベルリオーズの「幻想交響曲」、ダンディの「フランスの山人の歌による交響曲」などがある。

- ロパルツや、それに倣ったダニエル・グレゴリー・メイソンは[14]、これを第2主題としている[24]。

出典

参考文献

外部リンク

Wikiwand - on

Seamless Wikipedia browsing. On steroids.