バントゥー系民族

ウィキペディアから

バントゥー系民族(Bantu peoples)は、アフリカ言語の大カテゴリであるバントゥー語群に属する多様な言語を使用しつつ1つの大きな言語集団を成す多くの民族の総称である。この語は、現在のカメルーンから中央アフリカと東アフリカを横切り南アフリカまでのブラックアフリカに分布する、400以上の民族(140 - 600[1]以上の言語)に対する一般的分類として用いられている。バントゥー系民族に属する民族はバントゥー語群に属する言語を利用しているほか、先祖伝来の文化にも共通性が見られる。また、バントゥー系民族には1つの語群ながらインド・ヨーロッパ語族全体に相当する多様性がある。

語源

多くのバントゥー語群に属する言語において、バントゥー(Bantu)という単語は"人々"を意味する。歴史上で初めてこの語を用いたのはヴィルヘルム・ブレーク博士であり、それは1862年に出版された著書、『A Comparative Grammar of South African Languages 』中でのことであった。ブレークは、中央アフリカ、西アフリカ、東アフリカ、南アフリカの膨大な数の民族間において共通する特徴が数多く見られたことから、これらの諸族は単一の語族に属するのではないか、という仮説を立てて当書で"Bantu"に関する言及を行った。

言語間における共通性の観点から見ておそらく最も顕著であったのは、バントゥー語群に属する言語の大多数の言語構成において、少なくとも10種類以上の名詞クラスに従って接頭語が変化するという点である。たとえば、ブレークが語形変化の例として取り上げたズールー語には、ウムントゥ (umuntu:人)、アバントゥ (abantu:人々)、ウブントゥ(ubuntu:人間の質、他人への思いやり)などの名詞に語根 "-ntu" があり、同一文中のそのような名詞と関わる動詞や形容詞は以下のように名詞と一致する。

- Umuntu omkhulu uhamba ngokushesha (The big person walks quickly:大きい人が素早く歩く)

- Abantu abakhulu bahamba ngokushesha (The big people walk quickly:大きい人々が素早く歩く)

現在、ブレークの言語学的親和性に関する基本的主張には、比較研究法を用いた多くの研究により裏づけがなされている。

起源

要約

視点

2 = 紀元前1500年頃 一度目の移動

2.a = 東バントゥー族 2.b = 南バントゥー族

3 = 紀元前1000年 - 500年 東バントゥー族のウレウェ文化の中心地

4 - 7 = 南進

9 = 紀元前500年 - 0年 コンゴに存在した中心地

10 = 紀元0年 - 1000年 拡大の最終段階[2][3][4]

近年の学術界における一般解釈では、バントゥー系民族の祖先である 原バントゥー族(Proto-Bantu)発祥の地は、およそ4000年前(紀元前2000年)の現在のナイジェリアとカメルーン国境の南西部付近であると考えられている。また、バントゥー系民族はニジェール・コンゴ語族から分岐した語族であると見なされている[5]。この学説は、1960年代を通してジョーゼフ・グリーンバーグとマルコム・ガスリー(Malcolm Guthrie)が各々展開した2つの理論を基にした議論の結果から得られた。

まず、グリーンバーグは非バントゥー語群を含めた広範囲な比較研究に基づき、「バントゥー系民族の先祖として仮定した原バントゥー族の言語がナイジェリア南東部で利用されていた言語グループと強い類似性を持つこと」を論じた上で、「バントゥー系民族はナイジェリア南東部 から東方と南方へ移動したのち、数百年かけて拡大していったのではないか」と主張した。

一方、ガスリーは各バントゥー語群間の関係性の比較に強く焦点を合わせた研究に基づき、「バントゥー系民族は中央アフリカから全方向へおおよそ等しい速度で拡大していった」と主張した。しかし、後続の農業や畜産における借用語の研究や、ニジェール・コンゴ語族に関する広範囲な研究の結果、このガスリーの主張は支持され難い状況となっていった。

1990年1月になって、ヤン・ファンサナ(Jan Vansina)がグリーンバーグの学説の修正を提案した。それは、「第二次、第三次のバントゥー系民族の中央クラスタからの拡大の部分に関しては、ガスリーの中央ノードの着想に近いものであるように考えられるが、言語群を創造した地域クラスタは1つだけではなく複数個が存在した」のではないか、と指摘するものであった[6]。

バントゥー系民族を含む牧畜や農業で生活する人々が拡大する以前、赤道以南のアフリカでは新石器時代の狩猟者たちが定住していた。彼らの中には、現在はバントゥー語群に属する言葉を用いている、ピグミーと呼ばれる現代の中央アフリカに住む"森の人"の先祖のほか、現在はカラハリ砂漠周囲の乾燥地帯に住む数少ない現代の狩猟採集民族の祖先である原コイサン語族(proto-Khoisan-speaking peoples)などが含まれている。 また、コイコイ人とサン人の子孫の大部分は、現在は南アフリカ共和国やナミビアでカラードとしてアフリカーンス語と英語を用いて生活している。タンザニアにおける少数民族で、狩猟採集民族でもあるハヅァ族やサンダウェ族の言語であるハヅァ語やサンダウェ語は、コイコイ語やサン語などのコイサン語族(ただし、コイサン語族が単一の系であるという仮説には多くの論争があり、この名称は便宜上使用した)と遠い関係があるのではないかという提案が数多くなされている。何世紀もの期間にわたり、ほとんどの狩猟採集民族は中央アフリカ北部や東アフリカから移住してきたバントゥー系民族や、ウバンギアン語群、ナイル諸語、中部スーダン諸語の語族らに追いやられ、また取り込まれていった。

なお、現在のバントゥー系民族の地域に数多く存在する農業や牧畜に関する最古の考古学的証拠は、バントゥー系民族の拡大を反映していると推定されている[7]。

バントゥー系民族の拡大

要約

視点

→「en:Bantu expansion」も参照

バントゥー系民族の拡大は、数千年の長きにわたる物理的な移住や、同一地域に住む異民族への言語や知識の広まり、異なるコミュニティー間での結婚や、小集団によるコミュニティ間の移動および新天地への移動などを含めた新しい社会グループの創設によるものである。 バントゥー系民族は、農業や金属加工に関する新たな方法を発達させたことで、新天地に移住する際には森を切り拓き畑を作ることで、狩猟採集民族よりも高い人口密度での生活を維持することを可能とした。 一方で、東アフリカおよび南アフリカへ移住したバントゥー系民族は、土地で接触した他の民族から牧畜を導入すると、今度はそれを狩猟採集民族へ伝えた。そのために、バントゥー系民族が移住する数世紀前に牧畜の文化がはるか南まで伝わった。

現在判明している考古学的、言語学的、遺伝学的な証拠の全てが、バントゥー系民族の拡大は人類の移民の歴史において最も重要な出来事の一つであることと、このような文化的変質が過去のわずか数千年のうちに生じたことを裏付けている。

およそ5000年前と推測されているバントゥー系民族の拡大開始時期は、正確にははっきりしないが、その引き金となったのは農耕文化を担うY染色体ハプログループR1bがオリエントからカメルーンにやってきて、バンツー祖族に農業技術をもたらしたことと考えられる。(R1bは現在チャド系民族に高頻度に見られる。)

3500年前(紀元前1500年)に、南(西)バントゥー族のコミュニティが中央アフリカの大熱帯雨林へ到達し、2500年前(紀元前500年)には先駆的なグループが現在のコンゴ民主共和国、アンゴラ、ザンビアに位置していたサバンナの南方に出現している。

もう一方の東バントゥー族は、3000年前(紀元前1000年)に、アフリカ大湖沼の近くに大規模な新居留区を造った。この地の恵まれた生活環境によって、人口密度が高い状況下での生活が支えられた。初期の移住者たちが湖沿岸部や川のそばに広範囲に渡って定住したため、水から遠い地域では農業を行うことが相当に困難な状況となったので、小集団によるアフリカ大湖沼から南東方面への移住がより急速に増えていった。

その後、紀元300年には先駆的なグループが現在の南アフリカ共和国クワズルナタル州海岸沿いに到達し、さらに紀元500年には、現在の南アフリカ共和国のリンポポ州(旧トランスヴァール共和国のあった地区)まで到達した[8]。

14世紀と15世紀の間に、有力なバントゥー系民族がアフリカ大湖沼域や、中央アフリカ熱帯雨林南のサバンナから現れ始め、ザンベジ川の中流域ではグレートジンバブエから技術を受け継いだモノモタパ王国が栄えた。このような国家形成の過程は、16世紀以降に頻度が増大していった。これらの国家では恐らく住民は人口密度の高い状態で生活していたために、武力も含めて高度に専門化した分業が行われたことにより、それまでの農業や牧畜により生活していた時代と比較して移住を行うことが困難となった。その一方で、他のアフリカ人コミュニティーやヨーロッパ人、沿岸地域におけるスワヒリ人やアラブ人の貿易商人との取引の増大による経済活動の技術的発展や、さらには国民の活力と健康を根源とした、政治や宗教における王権の儀式化といった新しい社会の仕組みが生じていった[9]。

南アフリカ共和国における"Bantu"という言葉の使用

要約

視点

1920年代に、南アフリカ連邦の比較的リベラルであった白人や宣教師、一部のインテリな黒人が、国内のバントゥー系民族に言及する際に、"Native"や、より侮蔑的な言葉である"Kaffir"よりも "Bantu"の語を好んで使い始めた。

第二次世界大戦後、人種差別主義の国民党政府は、"Bantu"の語をアパルトヘイト政策で公式に使い始めたため、アパルトヘイト政策に対抗して活性化つつあったアフリカ人の民族主義運動 (African nationalist movement )とリベラルな白人の同盟者たちは、代わりに "African" の語を使いはじめた。

1970年代には、民族的、人種的な区分として"Bantu"の語は非常に不評であったことから、アパルトヘイトを行う政府は公的な人種の分類を"Black"の語へ変更し、バントゥー・ホームランド市民権法によりバントゥースタンへ強制移住させるなどバントゥー系民族の権利を一層制限した。その頃、スティーブ・ビコらに率いられた黒人意識運動(Black Consciousness Movement)は"Black"の語を、"南アフリカ共和国で抑圧されている全ての人種(アフリカ人、カラード、アジア系南アフリカ人)"の意味で定義した。

南アフリカ共和国における"Bantu"の語の慣用的使用法:

- 近年の南アフリカ共和国の政治家であり、かつてトランスカイの元大統領であった、バントゥー・ホロミサ(Bantu Holomisa)として知られるバントゥーボンケ・ハリングトン・ホロミサ将軍(Bantubonke Harrington Holomisa、バントゥーボンケとは、"全ての人々"を意味する複合語)を指す。

- 南アフリカ共和国のアパルトヘイト政府は当初、南アフリカ共和国の市民権からアフリカ人を締め出す目的で、"'バントゥースタン"'(Bantustans)の名を付けた10ヶ所の不毛且つ辺境の地域にアフリカ人を押し込み、限りなく偽りに近い形で自治権や独立権を与えようとした。なお、"バントゥースタン"の名はもともと、西アジアや中央アジアの様々な民族を指す"~スタン(-stans)"への類似を反映させたものである。この名称は不評であったことから、南アフリカ共和国政府は"エスニック・ホームランド"という、生まれ故郷でもない土地をホームランドと呼ばせる歴史的欺瞞に満ちた名称へと変更した。その一方で、この政策的不合理さを政府に理解させるための反アパルトヘイト運動は"バントゥースタン"と呼ばれる土地で起き続けた。

- 抽象的な名詞であり、人間性や他者への思いやりといった意味を持つubuntuは、ングニ語群に属するコサ語、ズールー語、ンデベレ語の名詞幹である-ntuに由来する。スワヒリ語におけるこの語の名詞幹は-ntfuであり、名詞はbuntfuとなる。

- アフリカ南部のソト・ツワナ語群におけるbatho はングニ語群のabantuと同語源語である。この両語群はいずれもバントゥー語群に属するが、ソト・ツワナ語群のbathoは実質的に必ずしも-ntuの語幹と類似する必要がないことを例証している。初期の南アフリカ共和国のアフリカ民族会議はAbantu-Bathoと呼ばれる新聞を1912年から1933まで発行しており、英語、ズールー語、ソト語、コサ語でコラムを伝えていた。

バントゥー系民族とバントゥー諸語のリスト

要約

視点

中央アフリカおよび東アフリカのバントゥー族が用いる、140を超えるバントゥー諸語のうちの主要な48の言語と、当該言語を使用する主な民族(もしくは使用されている地域)を国家別にリストした[10]。なお、これらの民族の大多数は複数の国家にまたがって生活している。

- スワヒリ語(東アフリカ)

アンゴラ

ボツワナ

カメルーン

- カコ語

- リンガラ語(コンゴ、アンゴラ、中央アフリカ共和国のリングワ・フランカ)

- モンゴ語 (モンゴ族)

- テテラ語 (カサイ・オリエンタル州北部で使用されている)

- ルバ語 (ルバ族)

- コンゴ語 (コンゴ族)

- ルワンダ語 (フツ、ツチ)

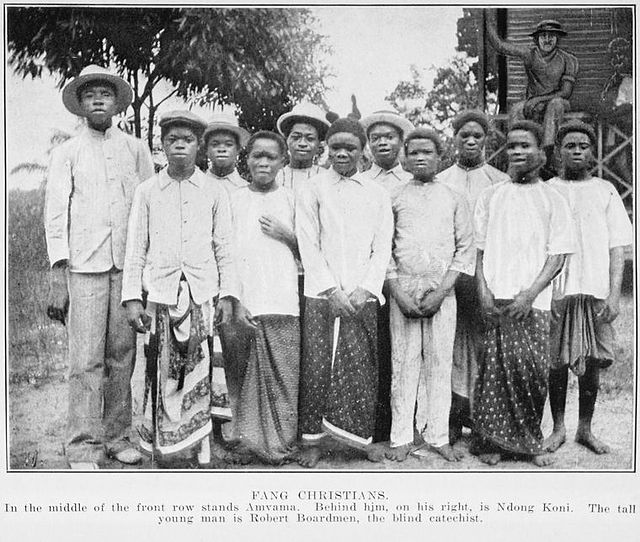

- ファン語 (ファン族)

- ブビ語 (ブビ族)

- ンドウェ語/コンベ語 (ンドウェ族/コンベ族)

- ブジェバ語 (ブジェバ族)

- バレング語 (バレング族)

- ベンガ語 (ベンガ族)

- バセケ語 (リオ・カンポやバタ北部(Northern Bata)などで使用されている)

- ベティ語 (ベティ族)

モザンビーク

ナミビア

コンゴ共和国

- コンゴ語 (コンゴ族)

- カコ語

- リンガラ語

- ルワンダ語 (ルワンダの公用語)

南アフリカ共和国

- ンデベレ語 (南ンデベレ人)

- ペディ語 (別名北ソト語で南アフリカ共和国の公用語の1つ)

- スワティ語

- フティ語 (フティ族)

- ソト語 (ソト族)

- ツォンガ語 (シャンガーン族)

- ツワナ語 (ツワナ族)

- ヴェンダ語 (ヴェンダ族)

- コサ語 (コサ族)

- ズールー語 (ズールー族)

スワジランド

- スワティ語 (スワジ族)

- ツォンガ語 (シャンガーン族)

- ズールー語 (ズールー族)

- ガンダ語 (ガンダ族)

- マサバ語 (マサバ族)

- ソガ語 (ブソガのソガ族)

- キガ語 (キガ族、南西部のキゲジで用いられる)

- ニョロ語 (ニョロ族)

- トロ語 (西部のトロ王国で用いられる)

- ルンディ語 (ツチ、フツ)

- ニャンコレ語 (南西部のアンコーレ王国で用いられる)

- ルイヤ語 (ルイヤ族)

- ルワンダ語 (ルワンダの公用語)

ザンビア

ジンバブエ

なお、上記の言語名、民族名では接頭語を省いたスワヒリ(Swahili)、ツワナ(Tswana)、ンデベレ(Ndebele)などの形で記載した。これは、キスワヒリ(Kiswahili)、セツワナ(Setswana)、シンデベレ(Sindebele)などの接頭語は『~語』を指すことから、重複表現となるのを避けるためである。

また、バントゥー語群の言語においては、接頭語の付かない形の語をその言語自身では基本的に用いない。例えばツワナ(Tswana)語を使用しているボツワナ(Botswana)では、ボツワナの人々(複数)を指す語がバツワナ(Batswana)で、ボツワナの人(単数)を指す語はモツワナ(Motswana)であり、ツワナ語自体を指す語はセツワナ(Setswana)となる。

脚注

参考文献

関連項目

Wikiwand - on

Seamless Wikipedia browsing. On steroids.