ノルウェーの歴史

ウィキペディアから

先史時代

要約

視点

→詳細は「w:Nordic Stone Age」および「北欧青銅器時代」を参照

現在の北欧に当たる場所では、1万4千年前に、トナカイ猟師が、氷河となっていたスカンディナヴィアを渡って、トナカイを追跡していたと見られている[1]。約1万3千年前までは、現在の7月であっても気温は0度近い気温で酷寒の地であった[2]。約1万2千年前(紀元前10千年紀)に気温が上昇し、この頃は狩猟採集をしていたと見られる[2][3]。この頃、スカンディナヴィア半島は、現在のアイルランド、ヨーロッパと陸続きであったという[2]。約8500年前、スカンディナヴィア半島は大陸から分離する[4][3]。スカンディナヴィアの沿岸地帯に人々が居住し始め、この頃の遺跡は、コムサ山付近にあった遺跡にちなんでコムサ文化と呼ばれる[5]。現在のノルウェーの別の場所では、紀元前7千年ごろの遺跡も見つかっている[6]。

紀元前4千年頃から、オスロ・フィヨルドで農業が開始されたが、森林を焼き払った灰の中に、穀粒を散布して、農作物を育て栽培していた[7]。土地が疲弊すると、移住するということを繰り返していた[7]。この頃は地域にもよるが、農業よりはアザラシ猟や漁業に重点が置かれていた[7]。石器が使われた形跡も見られる[3]。

この頃の様子を描いた岩絵として、アルタの岩絵があり、これは、紀元前4200年頃から紀元前500年頃までの間に描かれたと見られ、狩猟の様子や船舶も描かれており、ユネスコの世界遺産に登録されている[8]。

紀元前3千年頃、北欧南部で土器が使用された形跡が見られ(エアテボッレ文化)、貝塚も見つかっている[4][3]。紀元前2千年になると農業が飛躍的な進歩を遂げ、オート麦、小麦、大麦が栽培されていた[4][3]。石剣も現在のノルウェーで出土している[4]。紀元前2900年頃から2500年頃の間に、現在のノルウェーに闘斧民族が到来し、彼らはインド・ヨーロッパ語族の言語を伝えていた[7]。現在のノルウェー語は、このインド・ヨーロッパ語族から発展した言語で北ゲルマン語群に属するものである[7][9]。紀元前1800年ごろに、外国との交易により北欧に青銅器が伝来した[4][10]。この頃には、気温が上昇し、開墾可能な土地が増えたこともあり、食糧の増産が達成され、集落の首長に富が集中したとみられる[10]。紀元前1800年から紀元前500年ごろまでの時代を青銅器時代と呼ぶ[10][11]。

紀元前500年ごろに、ケルト人が鉄器を北欧に伝える[12][13]。スカンディナヴィア半島南部では、紀元前500年からキリスト生誕まではケルト鉄器時代と呼ばれる[13]。鉄製の農具も手に入ったため、農地面積の増大が達成され、人口も増大する[13]。なお、青銅器時代後期から鉄器時代初期にかけて、スカンディナヴィア半島北部では、アスベスト土器が使用されたが、アスベスト土器は、サーミ人の祖先によって作られたとされている[12]。

紀元元年から西暦4世紀ごろ、スカンディナヴィアでは、ローマ帝国のラテン文字に影響を受けたルーン文字が発明され、ヴァイキング時代にはルーン文字で書かれた石碑が多数見つかっている[14][15]。ローマ帝国後期のルーン文字は24文字で構成されていた[16]。スカンディナヴィア半島ではローマ帝国とも交易があり、ローマ帝国の奢侈品が持ち込まれていた[14]。当時の墳墓の出土品から、集落の首長への富の独占が顕著になっていた[14]。

西暦400年頃から550年頃にかけて、ゲルマン民族の大移動が起き、ノルウェーでは外敵への備えのため要塞が築かれた[17]。6世紀末になると、ガリアやブリテン諸島で流行した疾病がスカンディナヴィア半島にまで到達し、これにより人口が減少する[17]。7世紀になると、人口減少も落ち着き農業が盛んになった[17]。フランク王国の影響を受けた550年から800年までをメロヴィング時代と呼ぶ[18]。

中世

要約

視点

ヴァイキング時代

→詳細は「ヴァイキング」を参照

8世紀末から11世紀まで、海賊がヨーロッパ各地に出没し、この時代がヴァイキング時代として知られる[19][20][21][22]。ヴァイキングの活動は750年頃から活動が確認され、記録に残る限り最古の襲撃は、793年のイングランド北部のリンディスファーン修道院襲撃である[23][24][25][26][21][27]。ヴァイキングが勃興した理由としては、様々な要素があり内容としては以下の通り。

- 略奪や交易によって利益を得る目的[21][27][28]

- 交易路の変更[28]

- スカンディナヴィア半島での人口爆発によって領内だけでの生活維持が困難になったため[21][28]

- スウェーデンでは一夫多妻且つ長子相続であったため、第2子以降はヴァイキングに身を落とさざるを得なかったため

人口爆発については、なぜこのヴァイキング時代に限って起きたのかは確固たる説明ができず、一夫多妻且つ長子相続が原因とする説も当時のルーン文字で記載された石碑には書かれていない[28]。交易路の変更とする理由についても、デンマークのルーン石碑には記載があるが、スウェーデンとノルウェーの石碑には記載がない[28]。

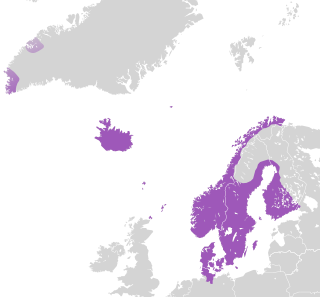

ヴァイキングは、国ごと(スウェーデン、デンマーク、ノルウェー)に特徴があり、ノルウェー・ヴァイキングは、略奪や(遠征先の)植民地化を行っていた[23][24]。彼らヴァイキングの活動範囲は広く、東はロシア、南は地中海、黒海、カスピ海に出没し、西は現在のスペイン、北はバレンツ海、西はアメリカ大陸にまで進出していた[24][19][19][29]。ヴァイキングの中には、ロシア、ビザンツ帝国で、傭兵として活動していた[22]。ロシアに進出したヴァイキングの中には、スウェーデン・ヴァイキングの生まれとされるリューリクを生み出し、彼はリューリク朝の開祖とされる[30]。

ヴァイキング活動により、交易路が拡張され、9世紀のヴェストフォル地方は、ノルウェーでは最大の貿易中心地となり、同地にはアラブ諸国の通貨や、フランク王国のガラス細工、アイルランドの装飾品が出土している[31]。初期のヴァイキング活動は、交易に重点を置いていたが、次第に交易相手の沿岸部の防衛が手薄なことを知り、略奪行為へ乗り出すようになる[31]。また、8世紀末時点でのノルウェーでは、開拓可能な土地が限られており、新天地での掠奪によって、ノルウェー本土の農業経済を補う必要があった[32]。

ノルウェー・ヴァイキングは、シェットランド諸島、オークニー諸島、ヘブリディーズ諸島、アイルランドを発見し、入植していた[33]。スコットランド西岸部、イングランド北西部にも進出し、定住していたとみられる[33][20]。860年頃には、アイスランドを発見した[33]。ノルウェー・ヴァイキングは、ブリテン諸島、アイルランドへの攻撃・掠奪を毎年のように行っていたとされ、アイリッシュ海をぬけて西フランスにあるノワールムティエ島の修道院も襲撃した[32]。なお、アイルランドには、通貨を持ち込んでいた[34]。843年には、ナントも襲撃し、同地から更に内陸部へと侵攻し、ワインや塩を現地民に貢納させた[35]。西フランク王国のシャルル単純王は、侵略してきたヴァイキングのロロにノルマンディー地方を与えた[36]。ロロの末裔、ウィリアム1世は、1066年にハロルド2世を敗死させ、イングランド王となる[26][36]。

アイルランドのダブリンには、ノルウェー・ヴァイキングによる王朝が開祖された[33]。入植していたシェットランド諸島が北欧から分離したのは15世紀又は16世紀の事であり、同地ではヴァイキング達が話していた古ノルド語が18世紀末まで使われていたり、住民の文化、習慣については、ヴァイキングによる入植が長期間影響していた[37][33]。980年頃、アイスランドでの殺人によって、追放された赤毛のエイリークは、グリーンランドへと到達し、そこで農場を開設し、1500年頃に現地住民との衝突や気候の悪化などもあり、絶滅する[38][39]。

1000年頃、赤毛のエイリークの息子であるレイフ・エリクソンは、更に探検を進め、現在のカナダ・ニューファンドランド島にまで到達したとされる[38][39]。

ヴァイキング活動は、ハーラル3世(苛烈王)が現在のイングランドに外征するも、1066年に敗死し、これによりヴァイキング時代は幕を閉じることとなる[40][26][25]。ただ、これ以降デンマークが、イングランドに侵攻していた形跡もあり12世紀初頭までヴァイキング活動が行われていた可能性がある[26]。

ヴァイキング時代のノルウェー本土

一方ノルウェー本土では、9世紀後半に、現在のオスロ南西部ヴェストフォル地方出身と伝わるハーラル1世(以降ハーラル美髪王と記載)が、ラーデのヤールと同盟を締結し、豪族と争い、現在のローガラン県の9世紀末のハフルスフィヨルドの戦いで決定的勝利を収め、ノルウェーを統一した[41][42][43]。ハーラル美髪王の前半生については不明な点が多いが、彼は、交易によって富を築き上げたものの、航海中にヴァイキングの攻撃に遭い、ヴァイキング活動を沈静化するために立ち上がったとされる[42]。なお、ハーラル美髪王が統一したのはノルウェー沿岸部に限定されており、軍の指揮権や、各地域との調停機能は持っていたとされるが、内政面の権力は脆弱で、内陸部分は従来通り各地の豪族が統治していた[29][43]。王権の財政は、対外的な略奪活動や交易に依存し、租税制度の伝承は有るが、恒常的な租税制度は無かったとされる[43]。ハーラル美髪王の統治方法は、自身の部下と共に自国内を巡回するという統治形態をとり、家令制度を作り、家令は王国領の管理人と警察の役割を果たしていた[42]。

ハーラル美髪王は、外敵防衛のため自身の息子ホーコン(後のホーコン善王)をイングランド王の養子に出した[42]。ホーコンは同地でキリスト教に改宗した[42]。ハーラル美髪王が930年頃に死去すると、権力闘争を経て、ホーコン善王が王座に就く[42]。ホーコン善王は、キリスト教布教を行うが、支持は得られず頓挫した[42][44]。ホーコン善王時代、グーラディングとフロスターティングという新しいティング制度を導入する[42]。これは、今でいう議会のようなもので、家令が代表を選び、王は諸問題を議論するためにこのティングに顔を出した[42]。この2つの議会で、法規範が作られた[42]。ホーコン善王は、軍事制度を整えるため、レイダングという制度を導入した[42]。ノルウェーは開墾可能な農地が限られており、農業経営はどうしても小規模な家族経営に依存せざるを得ず、一律に農民を徴兵してしまうと、農業が立ち行かなくなるという事情があった[45]。そのため、ホーコン善王は農民に対して、船の乗組員の手配と2か月分の武器と食糧を負担することを定めた[45][42]。

中世ノルウェー王国からカルマル同盟の設立と終焉

要約

視点

→詳細は「カルマル同盟」を参照

1000年から1300年の間にノルウェーの人口は15万人から45万人にまで増加する[46]。ヴァイキング時代は、土地は農民の所有であったが、ヴァイキング時代が終わると、ノルウェーの国土の70%は、国王、教会、貴族が所有することになり、農民は彼らの小作人となった[46]。

中世ノルウェー王国

ホーコン善王死去後、王位をめぐり争いが繰り広げられるが、994年ごろハーラル美髪王の曾孫のオーラヴ・トリュグヴァソンがノルウェー王として即位し(オーラヴ1世)、彼はノルウェー全土のキリスト教化を強権に推し進める[47][48]。その後、1015年に、同じくハーラル美髪王の子孫であるオーラヴ2世が権力闘争に勝利する[49]。彼もまた、ノルウェーのキリスト教化を強硬に推進し、1015年の王位即位と同時に特別教会法を採択化するなどしたが、1030年に戦死し、死後に聖人として祀られ、ノルウェーではキリスト教が国家公認の宗教となった[47][42][50][49][51]。1152年にはトロンハイムで司教座が設置された[47]。オーラヴ2世が、ノルウェーのキリスト教化を推進したのは、ノルウェー各地の従来の信仰では、時には生贄を捧げるなどの野蛮な行為もあり、それを捨て去るために、キリスト教化を推進したとされる[42]。

オーラヴ2世の異父弟ハーラル3世(苛烈王)の代には、ノルウェー内陸部も王権によって統一された[43]。1130年、マグヌス4世 (ノルウェー王)が王位に就くも、ハーラル・ギッレが王位を自称し、統一王権の樹立のためギッレは、マグヌス4世を殺害するも、ギッレも殺害されるという事態に見舞われ、戦争が起きる[52][53]。ハーラル・ギッレは、マグヌス3世 (ノルウェー王)(裸足王)の庶子であったとされる[52]。12世紀末、ハーラル・ギッレの孫(庶子の血筋)にあたるスヴェレ・シグルツソンが内乱を勝ち抜いた[52][53]。

このような内乱が起こった原因としては、王位継承権が長子に限定されていたわけではなかったため、庶子であっても王位継承権があった[53]。教会側は、王の庶子であるスヴェレ・シグルツソンの王位を決して認めず、スヴェレ死去後は、ビルケバイネル派の王と、反対派のバグレル派とが対立し、内戦が絶えなかったが、スヴェレの孫にあたるホーコン4世(在位1217-1263)が、王国を統一する[52]。ローマ教皇は、ホーコン4世の出自を問題視していたが、多額の献金によって翻意し、王の子孫による王位継承権を認可した[54]。

13世紀のノルウェーは、広大な領土を掌握し、国内はイングランドとの交易によって産業は賑わい、国外の建築技術を取り入れられるなどした[54]。13世紀末になると、ノルウェーでは人口急増もあり、穀物をドイツから輸入し、重要な交易国となる[54]。1260年、ホーコン4世は、1260年に、王位継承法を制定し、同法で、国王の正嫡の長男が王位継承があることを規定した[55]。マグヌス6世は、国全体に適用される法律と地方ごとに適用される法律を制定した[54]。

14世紀初頭のホーコン5世には、男子がおらず、娘のインゲビョルグの息子に王位継承が認められるようになり、インゲビョルグはスウェーデンのエリク公と結婚し、息子のマグヌスが生まれた[54][56]。

ホーコン5世が、1319年に死去(暗殺)すると、孫のマグヌス・エーリックソンがノルウェー国王になる[57][58]。彼は当時3才だったため、母親のインゲビョルグが摂政となる[57]。だが、スウェーデン国王は追放されていたため、マグヌスがスウェーデン国王も兼任するようになる[57][58]。これによりノルウェーとスウェーデンで同一国王が就任することになる[59]。ただ、国王は両国に同一期間滞在することが定められ、どちらか一方の国への富の移転は認めないことも合意された(オスロ協定)[59][57]。1331年に成人したマグヌスは、母親のインゲビョルグが領有を主張していたデンマーク領スコーネを巡って衝突し、結局マグヌスは同地を買収したが、支払い手段に窮し、増税と課税を行い、反乱がおきてしまう[60]。マグヌスは、王位を息子に禅譲し、ホーコン6世が誕生する[60]。

1349年、ベルゲンにペストが伝染し、ノルウェーは当時の全人口の3分の1又は半分がペストで死亡する[61][62][58][58]。農民が多数死亡したため、国家歳入は打撃を受け、国王の権力は弱体化し、教会が台頭するようになる[58]。農民は農場を放棄し、耕作者のいなくなったより肥沃な土地へと移住する[63][64]。労働力は不足し、地代も地価も下落し、大土地所有者は借地農民の移住を制限しようとしたが、結果的に借地農民の社会的地位は改善する[63][64]。教会は、人口減によって歳入は減少するものの、依然として最大の土地所有者であり、死への恐怖を免れるために、寄進する者が増えた[64]。一方ノルウェー経済はハンザ同盟に商流を抑えられており、自立した経済体制にはなかった[58][65][66]。

カルマル同盟の設立と終焉

1363年、ホーコン6世は、デンマーク王ヴァルデマー4世の娘マルグレーテと結婚する[58]。その後、ホーコン6世死去後、オーラヴ4世が国王となるが、17歳で死去し、男子がおらず、マルグレーテは、デンマークの最高後見人に選出される[67][68]。マルグレーテは、王位継承権のあったスウェーデン国王アルプレクトをオースレの戦いで撃破し、マルグレーテは3か国の実権を握る[68][64]。マルグレーテは、姉の孫にあたるエーリクを養子に迎え、ノルウェー国王に即位させ(ノルウェーでの呼称はエイリーク3世)、1396年には、スウェーデンとデンマークの国王に即位させる[68]。1397年に、カルマルで戴冠式が行われ、カルマル同盟が成立する[69][64]。

1412年にマルグレーテが死去すると、カルマル同盟に早くも亀裂が入る出来事が起きる[70]。当時ハンザ同盟はノルウェーのみならずスカンディナヴィア諸国の政治経済を牛耳っていたため、それを不満に思ったエイリーク3世はハンザ同盟と対立し、彼は重税を課して戦費を調達しようとしたため、スウェーデンでは1435年に反乱がおきる[70]。反乱の動きはノルウェーにも飛び火し、エイリーク3世は1439年に国王を廃位された[70]。ただ、ノルウェーのみエイリーク3世を1442年までノルウェー国王としていた[70]。

1450年に北ドイツ出身の クリスチャン1世がノルウェーとデンマークの国王に即位する[71]。クリスチャン1世が1481年に死去すると、その兄のハンスが国王になり、彼は、モスクワ大公国のイヴァン3世と協同し、スウェーデンを侵略し、1497年スウェーデンを陥落させる[72]。だが、スウェーデンには別の国王が擁立され、ハンスの目論見は頓挫し、彼は1513年に死去する[73]。ハンスの息子、クリスチャン2世はスウェーデンに侵攻し、スウェーデンを陥落させ、1523年6月6日スウェーデン王に就任し、これによりカルマル同盟は終了した[73][73][74][75]。なお、クリスチャン2世は、1520年には、スウェーデンで宴会を催し、その際、反デンマーク派の貴族や有力者を100人ほど処刑にした(ストックホルムの血浴と呼ばれる)[74][73][64]。

1523年、スウェーデンの貴族グスタフ1世が、クリスチャン2世と戦争になり、カルマル同盟は終了した[76]。クリスチャン2世は、スウェーデンを失ったことで、国王を廃位される[77]。ノルウェーは、廃位されたクリスチャン2世を支持していたことから地位を弱めてしまい、クリスチャン2世の次の王、クリスチャン3世が即位する際の憲章では、(ノルウェー)はデンマークの1属領となることが記載されており、これにより1536年、ノルウェーはデンマークの一部となった[78][79][80]。デンマークの属州となったノルウェーでは、文語はデンマーク語を使用することが定められた[81]。また、この頃、マルティン・ルターによる宗教改革がデンマークからノルウェーに波及した[82][79]。

デンマーク・ノルウェー連合王国時代

要約

視点

→詳細は「デンマーク・ノルウェー連合王国」を参照

1500年から1800年までの間にノルウェーの人口は約15万人から約90万人に増加した[83][84]。

デンマーク・ノルウェー連合王国時代までは、教会がノルウェーの国土の30~40%の土地を所有していたが、これは国王に帰属することになった[85][82][86]。ノルウェーは、デンマークの奴隷国家となったわけではなく、独自の行政機能を持つことが許された[82]。

ノルウェーを属領としたデンマークは、1563年から1570年に起きた北方七年戦争を皮切りに、度々スウェーデンと戦争を起こすことになる[87]。1611年から1613年に起きたカルマル戦争では、ノルウェーはデンマークから農民兵派遣の要求に応じ、8千人の農民兵を戦争に差し出した[88]。カルマル戦争では、デンマーク側の勝利に終わり、ノルウェーはスウェーデンから領土を獲得する[88]。トルステンソン戦争(1643年~1645年)では、デンマークはスウェーデンからの奇襲を受け、ノルウェーも参戦し、講和条約に持ち込んだものの、ノルウェー中央部はスウェーデンに割譲される[89][90][91][88]。

この頃、1624年には、ノルウェーの街オスロで火事が起こり、デンマーク国王クリスチャン4世は、オスロ復興の陣頭指揮を執り、王自ら建築物の図面を作成するなどして復興に携わり、オスロはクリスチャン4世の名前を取って1924年までクリスチャニアと呼ばれるようになった[87][92][93]

カール・グスタフ戦争(1657年~1660年)では、ノルウェーは領土防衛に貢献するも、結局デンマーク側は勝利を収めることができず、ノルウェーの領土を失陥する[94][88]。デンマークは、戦争によって経済危機に陥り、ノルウェーには双子の兄弟国としての地位が与えられ、デンマークと同等の地位が与えられた[84][95]。

1700年には大北方戦争(1700年~1721年)が勃発し、バルト海の超大国となったスウェーデンに対して、ロシア、ポーランド、ザクセン、デンマーク・ノルウェー連合王国が同盟を締結し戦いを挑んだ[96][97][98]。戦争はスウェーデンの敗北に終わり、スウェーデンは自国領土以外の領土を失い、以降超大国の鳴りを潜めるようになる[97][99][98]。大北方戦争終結後から18世紀前半までは、ノルウェーはデンマークの対外政策により漁業や木材、鉄の輸出、海運業によって経済的に栄えた[100][84]。1760年にはトロンハイムにノルウェー科学技術大学の前身組織が設立され、1774年にはコペンハーゲンでノルウェー協会が設立された[100][101]。

1799年、ナポレオン・ボナパルトがフランスで台頭し、フランスとイギリスは対立するようになる[102]( ナポレオン戦争)。デンマークは中立を維持しようとするが、イギリスから海上で攻撃を受けたため、デンマークはフランス側に与することになる[102][103][104]。だが、イギリス海軍はデンマーク周辺の海域を封鎖し、これによりノルウェーでは餓死者も出てしまう[102]。ナポレオン戦争はフランスの敗北に終わり、フランス側についていたデンマーク・ノルウェー連合王国は、1814年1月14日に締結されたキール条約により、ノルウェーはスウェーデンに譲渡される[105][106][107][108]。ノルウェーはキール条約によって債務負担を課せられてしまう[107]。デンマークから独立したノルウェーでは、知識階層が使用するデンマーク語の口語をノルウェー語の発音に合わせたがブークモールと、ノルウェー西部の方言を基にしたニーノシュクが使われるようになる[109]。

スウェーデン=ノルウェー連合王国時代

要約

視点

→詳細は「スウェーデン=ノルウェー」を参照

1800年のノルウェーの人口は90万人になり、1865年には170万人、1900年には220万人になる[110]。

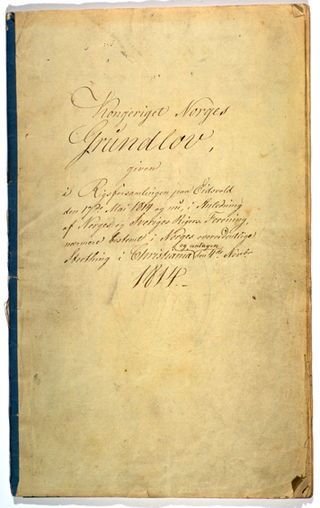

ノルウェーはスウェーデンとの同君連合となる際、ノルウェー側はこれを拒否する[103]。ノルウェー国内の有力者は、ノルウェー総督のクリスチャン・フレゼリクを国王に推薦し、独立を画策する[111]。1814年4月、ノルウェー議会は憲法制定会議を開催し、同年5月に独自の憲法(アイツヴォル憲法)を採択した[111][103]。アイツヴォル憲法は、(1884年に)男子に普通選挙権を認め、私有財産の保護、出版の自由、人権規定も定められた先進的なものだった[108][112] [113]。憲法制定後、ノルウェーは独立を宣言するが、諸外国は相手にせず、スウェーデンはこれを武力で鎮圧した[111][114]。国王のクリスチャン・フレゼリクは国王を退任し、母国のデンマークに帰国する[115] [114]。

1814年8月に締結された条約により、ノルウェーの国王はスウェーデンの国王が兼ねることとなったが、あくまでも独立王国として扱い、スウェーデンによる内政不干渉政策と、憲法も有効であることが定められた[116][115]。軍事と外交については表面上スウェーデンと協同することとなった[116] [117]。

しかし、外交案件については、実際はスウェーデン側が握っていた[118] [117] [119]。この頃、ノルウェーは海運業と水産業が発展しており、同産業の取り扱いは外交に関わる内容であったが、ノルウェー側では権限が無く、スウェーデン側はノルウェー側の利害を無視して、保護主義の立場から、外交問題を専決していたため、次第に不満が蓄積する[118] [120] [117]。海運業に関して言えば、1880年にはノルウェーでは6万人の船夫がおり、世界第3位の商業海運国だった[121]。1885年には、ノルウェーの外交を司る行政評議会に2名のスウェーデン人閣僚が入ることになり、ノルウェーは外交面でより不利になる[120] [122]。ノルウェー政府は、スウェーデン側に外交権の付与(領事分離)を申し入れるが、スウェーデン政府は黙殺するどころか武力行使をちらつかせるようになる[120] [113]。

ノルウェー政府は、スウェーデンとの交渉が決裂したときに備えて、沿岸部に防塁を建設し、海軍を創設して、侵略に備えた[122]。

1902年に、スウェーデンとの領事業務に関しては、ノルウェー独自の領事を設置することで合意したものの、ノルウェー国内の政党間で意見の不一致により対立が生じる[113]。1905年6月、ノルウェー政府が提出したスウェーデンとの領事分離法案が、スウェーデン国王に否決されると、ノルウェー側の内閣は総辞職する[120] [113] [117] [123]。だが、スウェーデン国王はノルウェーの後任内閣の指名を行わなかったため、ノルウェーの国会はこれを利用し、スウェーデンとの同君連合解消を満場一致で可決させる[120] [113] [117] [123]。その後、1905年8月、ノルウェーの国民投票でスウェーデンとの同君連合解消が圧倒的多数で信任される(同君連合解消の賛成票が36万8208票に対し反対票は184票)[120] [113] [117] [123]。1905年9月23日、スウェーデンは、カールスタード協定によりノルウェー独立を承認する[120][106] [123]。そして、同年11月、デンマークのホーコン7世を国王として迎え、王制を取るかどうかの国民投票を行ない、王制を取ることが信任された(王制賛成が25万9563票に対して反対が6万9264票)[106]。こうして、ホーコン7世はノルウェー国王に就任する[106] [124]。

第一次世界大戦勃発と戦間期

要約

視点

1914年、第一次世界大戦が勃発する[125][126]。ノルウェーは、スウェーデン、デンマークと共に中立を宣言した[125][126][127]。中立を宣言したノルウェーであったが安泰とはいかず、イギリスは、ドイツが中立国経由で物資を獲得することを警戒し、通商路を取り締まる[128]。一方ドイツは、通商活動保護を目的として中立規定を無視する[128]。1917年2月1日、ドイツは無制限潜水艦作戦を実施し、ノルウェーはドイツによって、最終的には自国の艦船の内半数の約900隻が沈没させられ、生活必需物資を失い、ノルウェー国内では配給制が敷かれる[129][130][130][131][132][126]。ノルウェーはこのドイツの無制限潜水艦作戦によって、2千人の船員を失った[130]。ノルウェーは、第一次世界大戦開戦直後は中立姿勢を表明していたが、ドイツ側への輸出を減らすなどして、実質はイギリスの同盟国として行動した[131][130][126]。

ノルウェー議会では、1920年3月4日、国際連盟への加盟が賛成多数で可決され、国際連盟に加盟する[133][134]。国際連盟加盟の理由としては、世界大戦時の中立政策を維持することに限界を感じ、国際連盟による集団安全保障体制を必要としたためであった[134]。1930年12月23日、ノルウェーは国際連盟以外にも、デンマーク、スウェーデン、ベルギー、オランダ、ルクセンブルク、フィンランドとオスロ・グループを結成し、自由貿易促進に尽力した[135]。

スヴァールバル諸島は、9世紀頃にヴァイキングが訪れた形跡があったが、その後特に植民されることは無かった[136]。だが、16世紀にオランダ人のウィレム・バレンツによってスヴァールバル諸島が再発見され、スピッツベルゲンと名付けられる[136]。19世紀末になるとスヴァールバル諸島で石炭が発見され、採炭事業をノルウェー以外にイギリス、アメリカ、ロシアが進出し、鉱山開発を巡って、各国の利害は対立する[136]。しかし、第一次世界大戦終戦後、パリ講和会議によりノルウェーはスヴァールバル諸島を領有することになった[137][138]。1920年2月9日、ノルウェーはスヴァールバル条約を締結し、1925年8月14日付でスヴァールバル諸島はノルウェーに帰属することとなった(原加盟国は26か国)[139][140]。ノルウェーはスヴァールバル諸島を独占したわけではなく、石炭という資源の重要性から、スヴァールバル条約加盟国同士で、平等で自由な経済活動を認められ、軍事利用は禁止された[137][140][138]。

1920年代、ノルウェーを含む北欧諸国は、比例代表制に基づく普通選挙の実施や、第一次世界大戦直後の短期間の不況に対して、実効性のある政策を打ち出せなかったことにより、与党は目まぐるしく変わった[141]。ノルウェーにおいては、1920年代の各政権の平均寿命は1年にも満たなかった[142]。

1929年、アメリカを発とする世界恐慌が発生する[143]。ノルウェーも影響を受け、文献にもよるが1932年から1933年までの失業率は40%を記録した[143]。

ノルウェーは、1930年代から福祉国家への道を歩んだ[144][145]。1930年以前にも、労災保険(1896年)、失業保険(1906年)、疾病保険(1909年)が法制化されており、救貧手当も整備されていた[145]。世界恐慌により救貧手当の受給者は1920年時点の約5万6千人に対して、1935年には約15万8千人を記録した[145]。老齢保障法(いわゆる年金)も1936年に制定、失業保障法(1938年)も制定された[145]。

1930年代後半になると世界恐慌による影響も収まり始めた[144]。

第二次世界大戦時

要約

視点

→詳細は「ノルヴェーゲン国家弁務官区」および「クヴィスリング政権」を参照

1939年、第二次世界大戦が勃発する[146][147]。ノルウェーは中立を宣言する[146][148][147][149]。だが、1940年2月、ナチス・ドイツの補助艦アルトマルク号に関するノルウェーの対応を巡り、ドイツの総統アドルフ・ヒトラーはノルウェーに不信感を抱く[148]。そして、スウェーデンの鉄鉱石はノルウェーのナルヴィク港を経由し各地へ輸送されていたことから、ヒトラーは、ノルウェーの占領計画を軍部に通達する[147][148][149]。こうして、1940年4月9日、ナチス・ドイツはノルウェーを侵攻し(ノルウェーの戦い)、ノルウェー国王ホーコン7世や、政府閣僚、軍人約500名はいったんノルウェー内陸部へ転進するが、同年6月にはロンドンへ亡命し、ここに亡命政府を樹立する[146][150][151][149]。

ノルウェー本土は、ナチス党シンパの国民連合党党首ヴィドクン・クヴィスリングが首相に就任し、ナチスの傀儡政権となる[150][152][151][149][153]。だが、彼はノルウェー国民からほとんど支持されなかった[146]。ノルウェー本土では、ナチス・ドイツへの抵抗活動が行われる[146]。ナチス・ドイツへの抵抗方法は、武力行使よりは、サボタージュやナチス系組織の加盟拒否などの反抗、上級公務員の辞職などの抗議活動の方に重点が置かれていたが、第二次世界大戦終盤になると、武力闘争も行われるようになる[154][146]。ナチス・ドイツは抵抗活動には厳重な態度で対応し、終戦までに約2千人の抵抗活動者を処刑、3万人以上を投獄した[155]。だが、ノルウェー国民全員が抗議活動をしていたわけではなく、政府機関の職員は失職を恐れてナチス系組織に加盟したり、ノルウェー本土に残された者の中には東部戦線に従軍した者もいた(その数約7千人)[154]。

一方、ロンドンに亡命した国王らは、1940年7月3日に、イギリス政府から正統なノルウェー政府であることが認められ、オーラフ皇太子(当時)はロンドンからBBCを通じて、抵抗活動の決起を呼びかけ、地下軍事組織(ミーロルグ)と緊密な関係を構築した[156][146][157][154][158]。ノルウェー亡命政府は、商船隊1000隻と3万人の船員を連合軍に供与した[157]。

1945年5月、ナチス・ドイツ降伏直前のノルウェーには、ほぼ無傷のナチス・ドイツの軍隊が36万5千人も駐留しており、数か月は徹底抗戦できる状態であったが、5月8日にナチス・ドイツが無条件降伏すると、在ノルウェーのナチス・ドイツの軍隊もあっさりと降伏し、第二次世界大戦は終結した[151][156]。1945年6月7日、ホーコン7世をはじめとするロンドン亡命政府の要人がノルウェーに帰国を果たす[151]。その後、ナチス・ドイツの傀儡政権の首相であったクヴィスリングをはじめとする25名が死刑、4万6千人がドイツとの協力行為によって有罪とされた[151][159][156][160][161][162]。ノルウェーでは1902年の時点で死刑制度を廃止していたため、この処刑についてはノルウェーで議論の的となっている[151][159]。

戦後のノルウェー

要約

視点

戦後復興と国際関係

1945年11月14日、ノルウェーは国連加入を決定し、原加盟国となる[156][163][164]。国連の初代事務総長には、ノルウェー亡命政府で外相を務めたトリグブ・リーが就任する[163][156][164]。

第二次世界大戦で被害を受けたノルウェーは、労使協調路線と経済統制によって復興を行う[161]。これにより1947年までにGNP並びに工業生産高は戦前の水準まで到達した[161][165][166]。1948年には、マーシャル・プランにも参加し、約4億ドルの援助を受けていた[165]。

ノルウェーは、有事の際の中立による安全保障に限界を感じ、スウェーデンが提唱した北欧三国中立防衛同盟に参加しようと考えていたが、西側諸国との武器供与を含めた協力関係の構築を必要と考えており、スウェーデンとは意見が合わず、頓挫した[167][168][164][169][170]。

スウェーデンとの集団安全保障政策はうまく行かなかったが、ノルウェーは、1949年3月4日、議会でNATO加盟を決議し、同年4月4日、ワシントンにおいてNATO条約に署名し、NATOの原加盟国となる[168][167]。NATO加盟に当たっては、ソ連から非難された[168]。

前後するが、ノルウェーでは、終戦直後まではソ連との関係は悪くは無かった[167]。ノルウェーとソ連との関係は、遡ることロシア帝国時代では、(ノルウェーは)ロシアをスウェーデンへの切り札と考えており、ノルウェーが独立した際にも、ソ連はノルウェーの独立を承認したことにより(1917年10月30日)、ソ連を好意的に捉えており、その結果として、戦後間もないノルウェー国内の選挙では、ノルウェー共産党が11議席を獲得している[167]。だが、1947年1月7日、ソ連はスヴァールバル諸島の共同管理(軍事基地の設置)を申し入れたことにより、ノルウェー側はソ連に対する警戒心が高まる[167][170]。1948年2月25日、チェコにおいて、政変が起きたこと(チェコ事件)、そして、ソ連がフィンランドと友好協力相互援助条約を締結したことから、ソ連との亀裂は決定的になった[167][170][171][170][164]。また、ノルウェーは約200キロにわたって、ソ連と国境を接しており、ソ連の軍港ムルマンスクが、ノルウェーから50キロに位置し、地政学的なリスクが高かった[167][164]。

NATOに加盟したノルウェーであったが、完全に西側寄りになったわけではなく、ノルウェーは、ソ連に対して、(NATO加盟の条件として)平時においては外国軍の駐留を認めないこと、核兵器の持ち込みをしないことを確約し、懐柔した[172][168][164]。だが、1960年5月にU-2撃墜事件が起こり、同機はトルコから発進し、ノルウェーのブーデー飛行場に着陸予定であったことから、ソ連から非難を受ける[173][170]。ノルウェー政府は自国の飛行場が偵察目的で使用されるとは周知されておらず、NATOの加盟条件に反するとNATOの非を鳴らすことで、ソ連の非難をかわした[173]。

戦後経済

1960年から1973年にかけて、ノルウェー経済は好況であり、1960年には、ノルウェー国営放送が設立される[174]。ノルウェーの海運業は、1973年まで順調に伸び、船員数もピーク時は約5万7千人になる[165]。だが、1973年より後は、外国人の船員が雇用されるようになる[165]。ノルウェー国内の電化も進み、1950年時点で非電化状態の人口は42万人もいたが、水力発電を振興した結果、1970年には1000人にまで減少する[175]。

1969年、ノルウェー領海の北海・エコーフィスク海域で海底油田を発見し、1971年より石油生産を開始する[176][177]。1972年国営の石油会社スタトイルを設立し、1975年から石油を輸出する[176][177]。ノルウェーでは、1970年にEC加盟を検討し始め、1972年9月、EC加盟の是非を国民投票で問うたが、53.5%の反対票により、EC加盟はならなかった[178][179][180][181][182]。1994年11月にもEU加盟が国民投票にかけられたが、52.2%の反対票により否決された[183][184][185][186][182]。現在もEUには非加盟であるが、EU加盟諸国とは欧州経済領域(EEA)と結びつき、シェンゲン協定にも署名している[185] [187] [182]。EUにもプログラム予算にも供出しており、EUの決定事項を受け入れている状態である[187][182]。

国内情勢

1970年代になると、フェミニスト運動が盛んになり、1974年には土地保有法が改正され、土地相続は男女平等となり、1978年には性別差別の違法が明記され、男女同一労働同一賃金が実現された[188]。1981年には、グロ・ハーレム・ブルントラントがノルウェー初の女性首相となる[188][189]。

戦後は、ノルウェーの先住民サーミ人の権利も見直されるようになる。サーミ人は、スカンディナヴィア半島北部に紀元前1600年から紀元前400年には同地域に居住していた先住民の遊牧民族で、タキトゥスの文献にもサーミ人とみられる記述があるものの、彼らの起源などはよくわかっていない[190][191]。人口は6万人から8万人程度で、ノルウェー領内に居住しているのは4万人ほどとみられる[190][192]。彼らは、1600年頃から、北欧諸国に支配されるものの、国家帰属は曖昧であった[191]。だが、1751年に北欧諸国間で締結された協定により、彼らの国家帰属が規定された[191]。遊牧民族である彼らは、北欧諸国間を自由に行き来していたが、1852年になるとノルウェー・フィンランド間におけるトナカイの遊牧や漁業の国境間移動が禁止され、19世紀後半にもなるとサーミ人の居住地域の資源開発が進んだり、彼らのサーミ語が公用語から外されるなどした[191]。1970年代初め、サーミ人が居住する地域で水力発電のためのダム建設を巡り、彼らは抗議活動を行なった結果、サーミ人に対して同情的な目が世間から向けられる[193] [194] [192]。1987年にはサーミ法が制定され、1989年には、ノルウェーの憲法でサーミ人の文化、言語、生活の保護が条文に明記された[194] [192]。1992年以降はサーミ語もノルウェーの公用語の地位を獲得し、2005年には、サーミ人の土地と水に対する集団的所有権を認めるフィンマルク法が採択された[193] [192]。

紛争の調停国家として

ノルウェーは、紛争の調停や、平和維持に積極的に関わっている。1993年のオスロ合意は、密かにノルウェー政府と政府系シンクタンクが、合意に向けて尽力していた[195][187][196]。1995年時点では、PKO活動に約4万人が従事している[197]。その他、1996年に終結したグアテマラ内戦では、ノルウェーは、NGOと連携し、人道援助や金銭援助、グアテマラの近隣諸国に平和構築の参加を勧めた[195]。調停締結に当たり、当事者間に調停参加を促し続けた[195]。2001年9月11日のアメリカ同時多発テロ事件を受けて、ノルウェーはNATOの一員として、アメリカ軍主体の不朽の自由作戦に参加する[198]。タリバン政権打倒後の、国際治安支援部隊(ISAF)にも参加した[198]。

2000年代後半以降

2008年9月に発生したリーマンショックにより、2008年のノルウェー政府年金基金の収益率は前年比でマイナス23.3%を記録したが、2009年にはプラス25.6%を記録し、リーマンショックの影響は長期的には軽微だった[199][200][201]。

2011年7月22日には、首都オスロ並びにウトヤ島において、単独犯による連続テロ事件が起き、合計で77名が死亡した[202][203]。犯人のアンネシュ・ベーリング・ブレイビクは極右思想の過激派で、禁固21年の刑に処された[202]。

2012年5月21日には、国会で憲法改正が施行され、ノルウェー国教会は政教分離により、国家から独立した宗教法人と規定され、2017年には正式に非国教化され、独立法人となる[204][205]。

2020年に感染拡大した新型コロナウイルス感染症 (COVID-19) では、ノルウェーにも感染拡大し、2022年7月15日時点で、感染者は約145万1千人、死者は3千5百人を記録した(新型コロナウイルス感染症の世界的流行 (2019年-))[206]。

参考文献

- 東海大学文化社会学部北欧学科『北欧学のすすめ 新版』東海大学出版部、2020年3月。ISBN 978-4-486-02181-0。

- 武田龍夫『北欧の外交 : 戦う小国の相克と現実』東海大学出版会、1998年8月。ISBN 4-486-01433-2。

- 百瀬宏,村井誠人編集『読んで旅する世界の歴史と文化』新潮社、1996年5月。ISBN 4-10-601844-6。

- 武田龍夫『北欧 : その素顔との対話』中央公論社、1995年3月。ISBN 4-12-002416-4。

- 百瀬宏,熊野聰, 村井誠人編集『北欧史』山川出版社、1998年8月。ISBN 4-634-41510-0。

- 百瀬宏,熊野聰, 村井誠人編集『新版 北欧史 下巻』山川出版社、2022年8月。ISBN 978-4-634-42398-5。

- エイヴィン・ステーネシェン, イーヴァル・リーベク 著、岡沢憲芙監訳,小森宏美 訳『ノルウェーの歴史 : 氷河期から今日まで』早稲田大学出版部、2005年8月。ISBN 4-657-05516-X。

- 大島美穂,岡本健志編集『ノルウェーを知るための60章』明石書店、2014年8月。ISBN 978-4-7503-4047-0。

- 村井誠人,大溪太郎編集『一冊でわかる北欧史』河出書房新社、2014年8月。ISBN 978-4-309-81114-7。

- 武田龍夫『北欧を知るための43章』明石書店、2001年3月。ISBN 4-7503-1398-X。

脚注

関連項目

外部リンク

Wikiwand - on

Seamless Wikipedia browsing. On steroids.