シェンゲン協定

ヨーロッパの国家間において国境検査なしで国境を越えることを許可する協定 ウィキペディアから

シェンゲン協定(シェンゲンきょうてい、英語: Schengen Agreement)は、ヨーロッパの国家間において国境検査なしで国境を越えることを許可する協定である。

| ベネルクス経済同盟、ドイツ連邦共和国、フランス共和国の政府間の、共通の国境での検問の段階的廃止に関する合意 | |

|---|---|

1985年6月14日に行われたシェンゲン協定の署名 | |

| 署名 | 1985年6月14日 (39年10か月と5日前) |

| 署名場所 | シェンゲン、ルクセンブルク |

| 発効 | 1995年3月26日 (30年と24日前) |

| 当初の署名国 | ベルギー フランス 西ドイツ ルクセンブルク オランダ |

| 締約国 | オーストリア ベルギー ブルガリア クロアチア チェコ デンマーク エストニア フィンランド フランス ドイツ ギリシャ ハンガリー アイスランド イタリア ラトビア リヒテンシュタイン リトアニア ルクセンブルク マルタ オランダ ノルウェー ポーランド ポルトガル ルーマニア スロバキア スロベニア スペイン スウェーデン スイス |

| 寄託者 | ルクセンブルク大公国政府 |

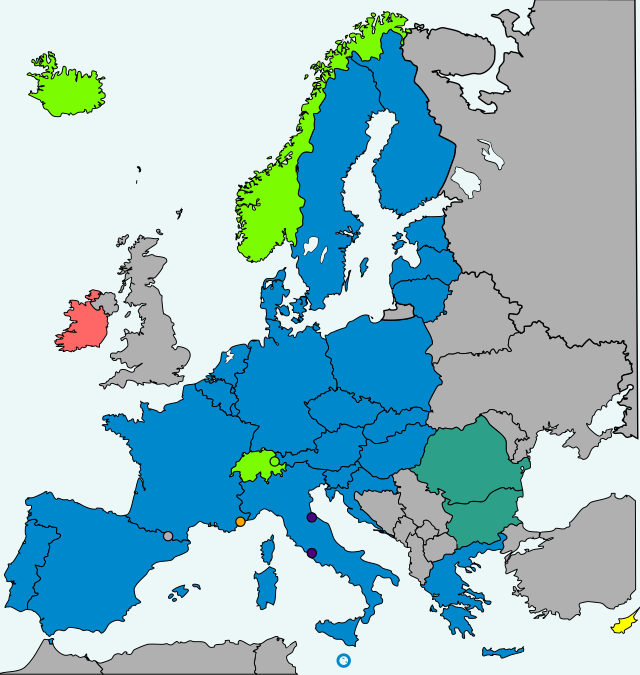

シェンゲン協定に加盟しているEU加盟国

現在はシェンゲン協定には加盟していないが、将来的に加盟することとなっているEU加盟国

シェンゲン協定に加盟していないEU加盟国

シェンゲン協定に加盟している非EU加盟国

事実上シェンゲン協定に加盟している非EU加盟国

国境審査を行っていない非EU加盟国

日本語で「シェンゲン条約」と呼ばれる場合もあり、これは協定(agreement)の形式を取る条約(treaty)であるため間違いではないが、英語圏での正式名称であるSchengen Agreementをそのまま日本語訳した「シェンゲン協定」が一般的な呼称である。

概説

欧州経済共同体に加盟していた、当時の10の加盟国のうち、ベルギー、フランス、ルクセンブルク、オランダ、西ドイツの5か国が1985年6月14日に、ルクセンブルクのシェンゲン付近を流れるモーゼル川に設定された三国国境地点に投錨していたプランセス・マリー=アストリ号において署名した文書[1]。またその5年後に署名されたシェンゲン協定施行協定はシェンゲン協定を補足する内容であり、協定参加国の間での国境検査を撤廃することを規定していた。シェンゲン協定という用語は、この2つの文書を総称するものとしても用いられる。

1997年に署名されたアムステルダム条約では、これら2つのシェンゲン協定を欧州連合の法律として取り入れた。シェンゲン協定によって、国境検問所が撤廃された区域は2008年12月以降で、25のヨーロッパの国に広がっており、その人口は4億人超、面積は 4,312,009 平方キロメートルとなっている[2]。

欧州連合加盟国のうち、アイルランド島のアイルランドと北アイルランド(イギリス)は、シェンゲン協定の国境検査撤廃の適用対象から除外されているが、その一方でこの両国は司法・刑事面での協力に関する規定には参加しており、国境に国境検問所がない。またノルウェー領のスヴァールバル諸島は、スヴァールバル条約によって、締約国国民を平等に扱うことから対象地域から除外されている。

加盟国

要約

視点

2024年3月現在、次の29か国が加盟している。

| 国 | 面積 (km2) | 人口[3] | 署名日または 適用対象となった日 | 施行日 | 対象外の領域 |

|---|---|---|---|---|---|

| 30,528 | 10,827,519 | 1985年6月14日 | 1995年3月26日 | ||

| 357,050 | 81,757,595 | 1985年6月14日 | 1995年3月26日c | ||

| 674,843 | 64,709,480 | 1985年6月14日 | 1995年3月26日 | すべての海外領土 | |

| 2,586 | 502,207 | 1985年6月14日 | 1995年3月26日 | ||

| 41,526 | 16,576,800 | 1985年6月14日 | 1995年3月26日 | ||

| 506,030 | 46,087,170 | 1992年6月25日 | 1995年3月26日 | ||

| 92,391 | 10,636,888 | 1992年6月25日 | 1995年3月26日 | ||

| 301,318 | 60,397,353 | 1990年11月27日 | 1997年10月26日 | ||

| 83,871 | 8,372,930 | 1995年4月28日 | 1997年12月1日 | ||

| 131,990 | 11,125,179 | 1992年11月6日 | 2000年3月26日 | ||

| 43,094 | 5,547,088 | 1996年12月19日 | 2001年3月25日 | ||

| 338,145 | 5,350,475 | 1996年12月19日 | 2001年3月25日 | ||

| 103,000 | 318,755 | 1996年12月19日 | 2001年3月25日 | ||

| 385,155 | 4,854,824 | 1996年12月19日 | 2001年3月25日 | スヴァールバル諸島e | |

| 449,964 | 9,347,899 | 1996年12月19日 | 2001年3月25日 | ||

| 78,866 | 10,512,397 | 2004年5月1日 | 2007年12月21日b | ||

| 45,226 | 1,340,274 | 2004年5月1日 | 2007年12月21日b | ||

| 93,030 | 10,013,628 | 2004年5月1日 | 2007年12月21日b | ||

| 65,303 | 3,329,227 | 2004年5月1日 | 2007年12月21日b | ||

| 64,589 | 2,248,961 | 2004年5月1日 | 2007年12月21日b | ||

| 316 | 416,333 | 2004年5月1日 | 2007年12月21日b | ||

| 312,683 | 38,163,895 | 2004年5月1日 | 2007年12月21日b | ||

| 49,037 | 5,424,057 | 2004年5月1日 | 2007年12月21日b | ||

| 20,273 | 2,054,119 | 2004年5月1日 | 2007年12月21日b | ||

| 41,285 | 7,760,477 | 2004年10月26日 | 2008年12月12日 | ||

| 160 | 35,981 | 2008年2月28日 | 2011年12月19日 | ||

| 56,594 | 4,290,612 | 2013年7月1日 | 2023年1月1日 | ||

| 238,391 | 21,413,815 | 2023年12月30日 | 2024年3月31日f | ||

| 110,993 | 7,364,570 | 2023年12月30日 | 2024年3月31日f |

a. ^ 欧州連合に加盟していないが、シェンゲン関連では欧州連合と連携している。

b. ^ 陸上の境界および港を対象としたもの。空港については2008年3月30日から対象となっている。

c. ^ 東ドイツが西ドイツに吸収されたことで、旧東ドイツ領も1990年10月3日にシェンゲン圏入りした。これ以前の東ドイツはシェンゲン協定の対象外となっていた。

d. ^ グリーンランドとフェロー諸島は査証を必要としない渡航者については間接的にシェンゲン圏に含まれることになる。デンマーク以外のシェンゲン加盟国が発行したシェンゲン査証ではグリーンランド、フェロー諸島に入ることができない。またデンマーク発行の査証でも、特例が認められているか、査証に「フェロー諸島において有効」「グリーンランドにおいて有効」と補記なされていなければこれらの領域に入ることができない[4]。

e. ^ ただしヤンマイエン島はシェンゲン圏に含まれる。

国境審査を行っていない非EU加盟国

事実上シェンゲン協定に加盟している非EU加盟国

歴史

要約

視点

第一次世界大戦以前はそれぞれの国がパスポートを発行していたが、国境において体系的な身元検査が実施されていたかはほぼ不明であり、多国間での渡航でパスポートは必要がなかった[6]。戦争とその後の情勢において国籍というものが重要な問題となり、パスポート検査は多国間での渡航において当然になされるものとなった[7]。ところが戦中、戦後のヨーロッパにおいてパスポート検査が広まっていったにもかかわらず、一部の地域では国と国との間での往来が自由なままだった。

1922年のアイルランド自由国建国直後に、イギリス、アイルランド両政府間での非公式な合意がなされ、両国間の国境の開放は継続することとなった。この出来事を背景として英愛両国間で形成された共通旅行区域の存在と、イギリスがシェンゲン協定に消極的であったことから、アイルランドもシェンゲン協定への参加を見送ることとなった[8]。

1944年、ベネルクスの各亡命政府は3国間での国境検査を撤廃する協定に署名し、この協定は1948年に発効した。

類似のものとして、1952年にはデンマーク、フィンランド、アイスランド、ノルウェー、スウェーデンとこれらの国々の属領は相互に自由な渡航を認める北欧旅券同盟を結成した。これによって1958年に国境検査が撤廃された。

シェンゲン協定

もともとシェンゲン協定は、欧州連合の加盟国の間での意見の一致が得られず、また実施できる状況にあった諸国がほかの国の参加を待たなかったということもあって、欧州連合の枠組みの外で制定されたものであった。イギリスとデンマークは協定に参加していなかったが、ノルウェーやほかの北欧諸国の参加が認められるとデンマークもこれに加わった。

シェンゲン関連法の欧州連合への組み入れ

シェンゲン圏諸国のうち、ノルウェー、アイスランド、スイスは欧州自由貿易連合の参加国で、ほかの国はすべて欧州連合に加盟している。欧州連合加盟国のうち、アイルランドはシェンゲン体制の一部にのみ参加している。

ところがアムステルダム条約でシェンゲン協定に関する法的枠組み、いわゆるシェンゲン・アキ(仏: Schengen Acquis)[9]を欧州連合の枠組み、アキ・コミュノテール(仏: acquis communautaire)に組み入れられた。とりわけ欧州連合理事会、のちに共同決定手続によって欧州連合理事会と欧州議会がシェンゲン協定で設置されていた執行委員会の機能を継承した。これによりシェンゲン協定に加わる要件を定める法令は、欧州連合の立法機関における表決で制定されることになっている。またもともとのシェンゲン協定自体も欧州連合の枠組みで改廃がなされるようになっており、修正にあたっては署名国による批准が必要ではなくなった[10]。このため、欧州連合に加盟はしていないもののシェンゲン協定には参加している国はシェンゲン協定関連の規定の改定に参加できる機会がほとんど与えられていない。このような国々が選択できる行動は実質的に、提示された規定を受け入れるか、あるいはシェンゲン協定から脱退するかのいずれかしかないのである。また欧州連合に加盟を申請しようする国は欧州連合側に受け入れられるために、シェンゲン圏外との境界に関する政策が協定の基準を満たしていなければならないことになっている。

シェンゲン協定関連規定の法的根拠

要約

視点

欧州連合の基本条約における規定

欧州連合の基本条約におけるシェンゲン協定関連規定の法的根拠はアムステルダム条約第2条第15項で欧州共同体設立条約に挿入されている。このとき欧州共同体設立条約に第4部(第61条から第69条)として新たに挿入されたのが「査証、亡命、移民およびそのほかの個人の自由な移動に関する政策」であった。リスボン条約では欧州共同体設立条約が欧州連合の機能に関する条約に改称されるが、あわせてこの部分は第5部「自由、安全および正義の空間」となり、「一般規定」「国境検査、亡命、移民に関する政策」「民事案件における司法協力」「刑事案件における司法協力」「警察協力」の5つの章に分かれている。

「シェンゲン協定」と呼ばれる協定

一般的に「シェンゲン協定」と呼ばれるのは以下の2つの協定である。

- 1985年の「当事国の国境における検査の段階的撤廃に関するベネルクス経済同盟諸国、ドイツ連邦共和国およびフランス共和国の各政府間での協定」(第1次シェンゲン協定)[11]

- 1990年の「当事国の国境における検査の段階的撤廃に関するベネルクス経済同盟諸国、ドイツ連邦共和国およびフランス共和国の各政府間での1985年6月14日のシェンゲン協定を施行する協定」(第2次シェンゲン協定)[12]

この2つの協定は「シェンゲン・アキの定義に関する理事会決定」として、欧州諸共同体官報に掲載されている[13]。またこの2協定は欧州連合におけるシェンゲン関連規定の第2次法の中核となっている。

3つめの関連協定に2005年署名のプリュム条約がある。プリュム条約はシェンゲン協定と同じ署名国によって署名されたことから「第3次シェンゲン協定」とも言われる。

欧州連合での関連規則

シェンゲン関連の法令には以下のようなものがある。

- 越境を伴う個人の移動を管理する規定に関する共同体法を制定する欧州議会および理事会規則 (EC) No 562/2006(シェンゲン協定加盟国出入国規定)[14] - シェンゲン協定を施行する協定の一部を廃止し、国境管理と第3国の国民による入国の要件を詳細に定めている。

- 理事会規則 (EC) No 539/2001[15] - シェンゲン圏内に短期滞在するさいの査証の取得について、国籍によって規定している。

- 理事会規則 (EC) No 693/2003[16]ロシア本土からカリーニングラード州への横断について規定している。

- 外交使節団並びに領事館員のための査証に関する共通領事訓令[17]

- 査証の統一形式を定める1995年5月29日理事会規則 (EC) No 1683/95[18]

- 第2世代シェンゲン情報システムの創設、稼働、供用に関する欧州議会および理事会2006年12月20日規則 (EC) No 1987/2006[19] - 第2世代のシェンゲン情報システムの導入について規定している。

- 理事会規則 (EC) No 343/2003[20] - ダブリン II とも呼ばれ、第3国の国民による亡命申請をどの国が対処するのかを規定している。

- 委員会規則 (EC) No 1560/2003[21] - ダブリン II 規則の適用のための詳細な手続を規定している。

シェンゲン関連規定の制定

アムステルダム条約によって修正された欧州共同体設立条約では、アムステルダム条約発効から5年間を移行期間とし、この間に欧州委員会からの法案提出または加盟国の発議をうけて理事会が全会一致でシェンゲン関連規定を採択することとしていた。このとき欧州議会の関与は諮問を受けるだけにとどまっていた。

5年の移行期間が経過したのちは、理事会はシェンゲン関連規定の一部または全部を共同決定手続で定めるということを全会一致によって決定することになっており、欧州議会はこの決定がなされることでシェンゲン関連規定の立法で理事会と同等の権限を得ることとなる。そして理事会は2004年に、シェンゲン関連規定の立法を共同決定手続で行なうことを決定した[22]。これによって2005年1月1日以降は、すべてのシェンゲン関連規定が欧州議会と理事会の両方によって制定されるようになっている。

テロリズムとの関連性

シェンゲン圏内では、人間が国境を越えて自由に移動できるために、テロリストが容易に拡散する懸念がある。一度テロリストが圏内に入れば追跡はまず不可能とさえ言われており[23]、国境検問所の緩やかな国ではテロリストへの警戒も厳重ではない。パリ同時多発テロ事件主犯格とされるアブデルハミド・アバウドも度々国境審査官の通行許可を得て国を渡ったことを明かしているように、テロリストがEU加盟国のパスポートを所持していれば、国境検問所でも目立った問題なく、EUとシリアなどの間を自由に行き来できるケースも多い[24]。

2010年代におけるテロの連続発生を受けた国境管理対策としては、欧州国境沿岸警備機関が設置されたほか、情報データベースであるシェンゲン情報システム(SIS)や出入域システム(EES)が強化・導入され、ビザが免除される第三国からの渡航者にオンライン事前審査・渡航許可取得を義務付ける欧州渡航情報認証制度(ETIAS)の導入が予定されている(2023年11月運用予定)[25][26][27]。

新型コロナウイルス感染症の流行と移動制限

→詳細は「新型コロナウイルス感染症の世界的流行 (2019年-)」を参照

ドイツ

2020年3月15日、ドイツ政府は翌16日より、新型コロナウイルス感染症(COVID-19)の拡大を防ぐため、隣接するフランス、スイス、オーストリア、ルクセンブルク、デンマークの5カ国との間で国境検問を実施すると発表した。特別な理由のない外国人の入国は禁止された[28]。

フランス

2020年3月10日、フランスのエマニュエル・マクロン大統領は、スロベニアとオーストリアがイタリアからの入国制限を行ったことを「誤った判断」と批判したものの[29]、感染者数の拡大に対応するため、同月16日には全国民に向けて15日間の外出禁止令を出すに至った[30]。

脚注

関連項目

外部リンク

Wikiwand - on

Seamless Wikipedia browsing. On steroids.