トップQs

タイムライン

チャット

視点

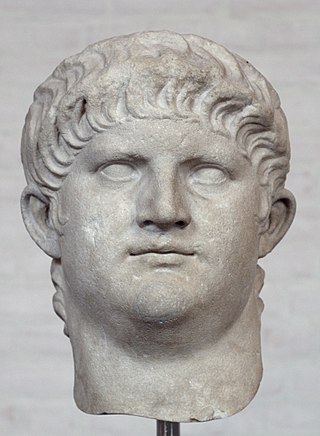

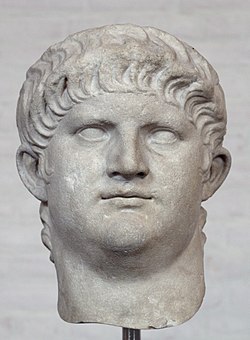

ネロ

ローマ帝国皇帝 ウィキペディアから

Remove ads

ネロ・クラウディウス・カエサル・アウグストゥス・ゲルマニクス(羅: Nero Claudius Caesar Augustus Germanicus, 37年12月15日 - 68年6月9日[1])またはネロ・クラウディウス・カエサル・ドルスス・ゲルマニクス(Nero Claudius Caesar Drusus Germanicus)は、ローマ帝国の第5代皇帝。

Remove ads

経歴

要約

視点

誕生から即位まで

小アグリッピナとグナエウス・ドミティウス・アヘノバルブスの息子として37年に生まれる。

父はマルクス・アントニウスと小オクタウィアの娘大アントニアとルキウス・ドミティウス・アヘノバルブスの息子であり、母は初代皇帝アウグストゥスの孫大アグリッピナとゲルマニクスの娘であった。

生まれた時の名前はルキウス・ドミティウス・アヘノバルブス (Lucius Domitius Ahenobarbus) である(しかしながら、以下混同を避けるため「ネロ」の名称で通す)。

カリグラが帝位を継承した37年に産まれるが、まもなく父グナエウスが40年に死去し、母小アグリッピナもその妹ユリア・リウィッラと共にカリグラによって追放される。父グナエウスの遺産はカリグラに没収され、ネロは叔母のドミティア・レピダのもとで育てられた。3年後にカリグラが暗殺され、伯父のクラウディウスが擁立されて第4代ローマ皇帝となると、彼によって小アグリッピナはローマに戻ることを許された。

クラウディウスには皇后メッサリナとその間に息子のブリタンニクスがいたが、48年にメッサリナがガイウス・シリウスとの重婚および反逆の罪に問われると、後妻として小アグリッピナがクラウディウスの皇妃の座に納まった。母の計略により、ネロはクラウディウスの継子から養子となる。

この時点で名前がネロ・クラウディウス・カエサル・ドルーススとなった。ネロはサビニ族の言葉で「果敢な男」を意味し、クラウディウス氏族に名乗る者が多かった。ユリウス=クラウディウス朝一門にも伝統的な名である。

皇帝クラウディウスの側近パッラスや母の采配により、ブリタンニクスの姉オクタウィアとネロとの婚姻が成立すると、ブリタンニクスは徐々に疎外され、ネロの存在が際立つようになる。そして年少のブリタンニクスよりも後継者に相応しいとさえ見られるようになり、ブリタンニクスより先に即位する確約を得た。クラウディウスが54年に死去すると、16歳のネロが即位して皇帝になる。

皇帝ネロ

ネロの治世初期は、家庭教師でもあった哲学者ルキウス・アンナエウス・セネカや近衛長官であったセクストゥス・アフラニウス・ブッルスの教えや政治の補佐を受け、名君の誉れが高かった。しかし数年後にはネロとその周囲の人間(母と側近2人)との間に微妙な緊張関係が見られるようになり、それがネロの影響力に現れてくる。例えばネロが席につくとアグリッピナは隣に座っていたが、セネカがそれを諌めている。ネロの友人もアグリッピナに不信感を抱きネロ本人に忠告してくる。またネロは妻オクタウィアには不満で、解放奴隷のアクテを寵愛していたが、アグリッピナの命でネロから離されそうになったところ、セネカの助けで事無きを得るということもあった。

ネロが母親の干渉を疎ましく思うようになると、アグリッピナはかつて自らが退けたブリタンニクスに注目するようになる。この時点でもブリタンニクスは帝位継承権を有しており、その意味ではネロに代わりうる存在であった。また彼は成人式がせまっており、大人の仲間入り、すなわち帝位継承権を行使できる立場に近付いていた。そのブリタンニクスは成人の儀式目前で55年に急死した。タキトゥスによれば、ネロが毒殺したという。

ネロとアグリッピナは一触即発状態となったが、セネカやブッルスが仲裁に入り、事無きを得た。この頃、パエトゥスなる男がブッルスや母親の取り巻きの解放奴隷マルクス・アントニウス・パッラスがファウストゥス・コルネリウス・スッラ・フェリクスの皇帝擁立を謀っていると告発したが、セネカが両名の弁護を担当し、パエトゥスは追放刑となった。しかし、カッシウス・ディオによれば、セネカもブッルスもこの事件以降、保身に努めるようになったという。そしてネロが妻オクタウィアと離縁し、ポッパエア・サビナと結婚しようとするとアグリッピナと対立することとなり、59年にはアグリッピナを殺害した。62年にブッルスが死去、同年セネカが再び横領の咎で告発される。ここに至ってセネカは引退をネロに申し出る。こうしてネロは妻オクタウィアと離縁、そしてポッパエア・サビナと結婚する。ポッパエアは既に結婚していたが、夫オト(後の皇帝)は離婚させられた上、ルシタニアに左遷された。その年の6月、オクタウィアが不倫の罪で自殺させられた。

ネロの暴君ぶりは元老院議員の生死まで左右した。62年にプラエトル(法務官職)にあった者が宴席でネロの悪口を言った咎で処刑されたことから始まり、パッラスを含む多くの元老院議員が処刑された。65年に元老院議員ガイウス・カルプルニウス・ピソを皇帝に擁立する計画が発覚し、ピソに連座してセネカが自殺を命ぜられている。

こうして55年のブリタンニクスの殺害に始まり、59年に母(アグリッピナ)、62年に妻(オクタウィア)、65年にセネカを殺害、加えて64年に発生したローマ大火の犯人としてキリスト教徒を迫害したことから[2]、後世からは暴君として知られるようになる。ただ、ネロの後半生の悪行は、親友オトの前妻で再婚相手の皇妃ポッパエアによるものとする説も多い。

- ガイウス・スエトニウス・トランクィッルスが、そういうことを言う人がいるという形で『皇帝伝』に載せた話から、よく母親に近親姦をされた例として引き合いに出される。

- ネロの侍医アンドロマコスは、蜂蜜を使った膏薬テリアカを考案した。テリアカは狂犬病に罹った犬や毒蛇に噛まれた際の、さらにはペストの治療薬として用いられた[3]。また、ネロの妻は蜂蜜とロバの乳を混ぜたローションを使っていたと伝えられている[4]。

- なお、鉛中毒によって暴君に豹変したという説が語られることがある。というのもローマでは食器、コップ、水道管など広範囲にわたって鉛が使用されており、また、ローマ人(ネロとは別)の頭髪から大量の鉛が検出されているためである。また、少なくない素封家、政治家が若いころまともだったのに年を取るにつれて豹変しているのも根拠として挙げられることもある。しかしながら、古代ローマ人において特に鉛中毒の症状が顕著に発現したという有意の統計は得られておらず、また性格の変化は鉛中毒の一症状、それも他の諸症状に比べて目立たないものに過ぎず(鉛中毒による神経障害は、まず歩行困難などの症状に現れる)、そもそもネロの事績に関して言えば、名君が暴君に豹変したという性質のものではなく、善政を持続する能力に欠けていたというものであり(後世で悪政とされる行為の合間にも、善政的な行為をしている)、鉛中毒説は主流の学説ではない。

政策

ネロの政策は光と影がある。ローマの大火後にネロが陣頭指揮した被災者の救済やそのための迅速な政策実行、ローマ市の再建は市民に受けがよかった。ネロに批判的だったタキトゥスも、「人間の知恵の限りをつくした有効な施策であった」と記している。当時のローマ市内は木造建築がメインだったが、大火以降にネロが建築したドムス・アウレア(黄金宮殿)は、ローマン・コンクリートの普及に一役買っている。また、ネロがローマの大火以降行った貨幣改鋳は、その後150年間も受け継がれた。ただし、この大火もネロ自身が裏で暗躍し、自分好みの街を作りたかったという望みから起こされたとも言われている。この当時の文献はローマ博物館に寄贈されている。

59年には南イタリアのポンペイの円形闘技場で興奮したポンペイの住民とヌケリアの住民との間で乱闘が起き、以後、10年間、闘技会の開催を禁止されている[5]。これは、市民の秩序と安全のためであり、この際に二人役(市長職)を辞職させている。市民に剣闘試合を禁じることは、市民の支持を失う可能性もあった。結果、当時の后妃ポッパエアの計らいにより、剣闘試合の禁は数年後に解かれた。

ブリタンニアで女王ブーディカを首謀者とする反乱が起こったが、鎮圧に成功した。鎮圧後の戦後処理も適切だったため、ドミティアヌス帝の時代までブリタンニアは平穏であった。

またグナエウス・ドミティウス・コルブロの奮戦もあり(インペリウム授与を躊躇ったために解決が遅れたが)、パルティアなどオリエント諸国との外交政策も成功し、その後東方とは50年以上、トラヤヌスの時代まで平和を保つことができた。ネロの死後、パルティア国王は元老院に対して、「ネロは東方諸国にとって大恩ある人であり、今後も彼への感謝祭を続けることを認められたい」と申し出て受理されている。セネカ引退後も、善政と無縁ではなかったのである。

ただ、その一方で歌手の真似事や部下や親族の見目麗しい人物を男女問わず皇帝の権限で搾取をするなど、国家元首の振る舞いとしては明らかに問題だった。謀反を企てた者も、ネロの政治姿勢、政策より、このような振る舞いこそが皇帝にふさわしくないとしていた。また皇帝暗殺の陰謀に関連して、コルブロなど有能な将軍を確たる証拠もなく謀殺したことで、軍からも反感を買ってしまった。

初代ローマ教皇・ペトロの殉教

初代ローマ教皇・ペトロは、ネロ帝による迫害で殉教した。ペトロは、迫害の激化したローマから逃れ、アッピア街道をゆくと、師のイエスが反対側から歩いてくる。ペトロが「主よ、どこへいかれるのですか?(Domine, quo vadis?)」と問うと、イエスは「あなたが私の民を見捨てるのなら、私はもう一度十字架にかけられるためにローマへ」と答えた。ペトロはそれを聞いて悟り、殉教を覚悟してローマへ戻ったという。しかし、以上の伝承は、『新約聖書』外典である「ペテロ行伝」などに記されたもので、『新約聖書』正典はもちろんその他の信頼できる歴史書にも記載されておらず、史実としては実証されていない。

芸術の愛好家

ネロには四頭立て戦車の騎手や竪琴の歌手という、当時の社会では蔑まれていた芸人になりたいという願望があった。歌が好きで、数千人に及ぶ観衆を集めコンサート(ワンマンショー)を開くのが趣味であった。

59年には「青年祭」という私的祭典で演奏した。翌60年には、4年に1度開かれるオリンピア祭に対抗し、5年に1度開かれるネロ祭を創設した。音楽、体育、戦車の三部門からなる。そのうち、ネロは竪琴、詩、弁論の3種目に出場した。元老院は皇帝がそのような行動をするのを阻止しようと出場の有無を問わず優勝の栄誉を授けようとしたが、ネロは堂々と出場して勝利するとこれを拒否した。結局、優勝者が誰になったかは不明である。

さらに、オリンピア競技にも出場し、優勝した。ただし、主催者側が大胆な出来レースとした。獲得した栄冠は1800にも及んだが、この勝利には不正が多くあったことから様々な批判が存在した。たとえ敗れても勝利とされ戦車競技では戦車から落下して競争から脱落しながらも優勝扱いになってさえいる。

64年には詩人として、ナポリで初めて公式に舞台に立った。ナポリはネロの大好きなギリシャ文化が多くあり、劇場が小さすぎるとして、再建築を命じたほどである。ポンペイウス劇場では独唱会も開いた。1度目は運悪く地震で観客は皆逃げてしまった。2度目は出入り口に人員を配置して逃げられないようにした。しかし、あまりの退屈さに逃げる者が続出。出入り口が使えないため、塀をよじ登ったり死んだふりをして棺桶で外に運び出された者もいたという。さらには例外なく外に出ることを禁じたため、産気づいて出産した女性も数人いたと伝えられる[6](親友の一人であったウェスパシアヌスはネロの演奏中に退屈のあまり眠ってしまい、これが原因で絶交されてしまう)。

65年の2度目の「ネロ祭」でも自ら詩を披露し竪琴を演奏した。66年にはユダヤ属州で大反乱が勃発(ユダヤ戦争)する中、9月から68年初までギリシアに武者修行に出ている。イタリア凱旋時には、娯楽に飢えていた民衆に大歓迎されている。ただし、この間、上流人士にも芸を強要したため元老院議員や騎士の間ではネロに対する軽蔑や屈辱感が高まっていた。

自殺

68年3月、ガリア・ルグドゥネンシスの属州総督・ガイウス・ユリウス・ウィンデクスによる反乱が勃発。属州総督のガルバ、オトがこれに同調した。ウィンディクスの反乱は高地ゲルマニア軍により4月には鎮圧される。ガルバは元老院から「国家の敵」決議を受け逃亡した。

しかしその後、穀物の価格が高騰しているローマで、エジプトからの穀物輸送船が食料ではなく宮廷格闘士用の闘技場の砂を運搬してきたという事件が報じられ、ネロは市民の反感を買った。元首の支持率低下を機にネロと対立していた元老院は、ネロを「国家の敵」としガルバを皇帝に擁立する。ネロは逃亡しローマ郊外の解放奴隷パオラの別荘に隠れたが、騎馬兵が近づく音が聞こえるに及び、自らの喉を剣で貫き自殺した。その際自分では死にきれず奴隷スポルスに切らせたという。

本人の自殺後、その墓にはローマ市民から花や供物が絶えなかったという[7]。ネロの死後、皇帝となったガルバはネロ派の軍や都市と敵対し粛清した。しかしガルバから離反し皇帝になったオトはネロ派の復職を認めた。ネロの銅像やドムス・アウレアの建設再開を許可し、ネロを裏切った護衛隊長ティゲリヌスを処刑し、民衆の人気を買った。オトの次の皇帝ウィテリウスはネロの慰霊祭を催して民衆を喜ばせた。

また、真偽ははっきりしないが、死の直前に言ったとされる「何と惜しい芸術家が、私の死によって失われる事か」という言葉は有名。さらにネロが自刃した直後に現れた追っ手の百人隊長が、すでに死したネロに危害を加えるのは流石に人の道に反するので、遺体を丁重に扱うためにマントを掛けようとした。すると突如ネロの目が開き百人隊長の方を向くと「遅かったな。だが、大儀である」と言い残し、かっと目を見開いたまま絶命した。百人隊長はその死に様に恐怖したという。ネロの最期に関してはスエトニウスの伝記『皇帝伝』に詳しいが、あまりにドラマチックな内容のため、作家スエトニウスの創作という説が強い。

死後

死後にネロは元老院によってダムナティオ・メモリアエ(記録抹殺刑)を課されたが、69年に皇帝となったアウルス・ウィテッリウスはネロの立派な葬儀を行った。ネロを含む幾人かの皇帝の像は死後に破壊されたが、後に作り直された。

死後にネロは神格化された。皇帝ドミティアヌスに乗り移ったという伝説や、ネロがよみがえったとする伝説(en:Nero Redivivus legend)がある。また、アカイアやアシアなどの属州及びパルティアにおいて「偽ネロ」の出現が相次いだ。

ネロの死によってユリウス=クラウディウス朝は5代94年の歴史に幕を下ろし、断絶。以後、軍が武力を背景に皇帝を擁立するようになり、ローマ内戦に突入することとなる。

Remove ads

建築事業

要約

視点

ドムス・アウレア(黄金宮殿)

→詳細は「ドムス・アウレア」を参照

→「ローマ建築」および「ローマン・コンクリート」も参照

ドムス・アウレア(黄金宮殿)は、ローマ市街を焦土と化した64年の大火災の後に建設された、誇大妄想的な巨大宮殿である。

帝政初期のローマ建築にあって、皇帝ネロが造形に与えた影響はかなり大きい。ネロはローマ芸術の保護者を自認しており、今日、皇帝浴場と呼ばれている建築の先駆けとなるネロ浴場、そしてドムス・アウレア(黄金宮殿)を建設した。当時ローマ市は非常に密集した状態であったにもかかわらず、エスクイリヌスの丘(現エスクィリーノの丘)の斜面にテラスを造り、人工池(現在コロッセオがある場所)とこれを囲む庭園を見下ろす、すばらしい景観を眺めることができた[注釈 1]。現在はトライアヌス浴場の地下に残された一部のみが残る。八角形を半分にしたような中庭を挟んで、方形の中庭を囲む食堂などがある部分と八角堂のある部分に分かれ、おおまかな構成は当時の海辺に建設されたヴィッラそのものである。内部は大理石やモザイクを使った贅沢なもので、その装飾はルネサンス時代にグロテスクと呼ばれ、ラファエロ・サンティらに影響を与えた[9]。しかし、この建物の真に革新的な部分は、ローマン・コンクリートによって構築されたヴォールト天井とドームが架けられた八角型の部屋である。八角堂の形式は他にみられないが、ドムス・アウレアではじめて採用されたとは考えにくいので、直接の原型があると考えられる。ドーム頂部からだけでなく、これに付随する部屋への採光を確保できるような造形は、オクタウィアヌスの時代から培われたローマン・コンクリートがあってはじめて成り立つもので、皇帝自らの邸宅に革新的な造形が採用されたことは、他の建築に新しい技術や意匠をもたらす契機となった[10]。

ネロの死後、104年に宮殿は火災に遭い、その敷地は次々と公共建築用地に転用された。宮殿の庭園にあった人工池の跡地にはコロッセウム(コロッセオ、コロシアム)が建設された。建設開始は75年で、利用開始は80年である。正式名称は「フラウィウス闘技場」(フラウィウス円形闘技場)だが、ネロの巨大な像(コロッスス)が傍らに立っていたため、コロッセウムと呼ばれるようになったといわれている[11]。

コリントス運河

→詳細は「コリントス運河」を参照

67年にネロはコリントス運河の開削を開始。コリントス地峡に運河を掘る構想は古代ギリシアの時代からあり、古代ローマ時代にもカエサルやカリグラも関心をもっていた。ネロは6000人の奴隷を動員して3.3kmあまりを掘ったが、途中、ローマでガルバらの反乱が起こりネロは自殺してしまう。死後、帝位についたガルバによって工事は中断された。ネロが計画した運河は、1893年に完成した現在のコリントス運河と同じルートである。古代ローマの土木建設技術の高さがうかがわれる。

Remove ads

年表

- 37年12月15日 - アンティウム(現在のアンツィオ)にて出生。

- 50年 - クラウディウス帝の養子となり、ネロ・クラウディウスと改名する。

- 51年 - 母アグリッピナの意向で通常より2、3年早く成人式を挙げる。

- 54年10月13日 - クラウディウスの崩御により即位。

- 55年 - 義弟ブリタンニクス死去。

- 57年 - 元老院属州と皇帝属州を合わせ国庫を一本化する。

- 59年 - アグリッピナを殺害。

- 62年 - オクタウィア自殺。ポッパエア・サビナと再婚。

- 64年 - ローマの大火。その跡地に黄金宮殿(ドムス・アウレア)を建設。

- 65年 - ピソの陰謀。セネカが自死。

- 67年 - コリントス運河の開削を試みるも成功せず。

- 68年6月9日 - 反乱を受けて自殺。

キリスト教聖書学における暴君としての評価

64年のローマ大火にかこつけて、人類史上初めてキリスト教徒を迫害した挙句、「人類(ローマ国民)全体に対する罪」を罪状として科したため、キリスト教文化圏を中心にネロに対する評価は低い。さらに、使徒・ペトロはネロの迫害下で逆さ十字架にかけられ殉教したとされる。だが当時のローマ帝国内では、ローマ伝統の多神教を否定するユダヤ教[注釈 2]を嫌悪している者が圧倒的に多数派であった。ネロを糾弾したタキトゥスをはじめとする後世のローマの歴史家達も、このことについてはむしろネロに近い立場を取った。

当時のローマ教会の構成人数は多くても数十人程度であり、一般的にキリスト教はユダヤ教の一派とみなされていた。にも拘らずネロがなぜキリスト教徒を限定して放火犯としたのか。パウロの伝道によるキリストの福音をめぐって、キリスト教徒は一部のユダヤ教他宗派・異邦人と対立し、各都市で騒乱が発生しており、ローマでも49年に騒乱を起こした者が追放されていた。また、ネロの第二妻のポッパエア・サビナはユダヤ教徒と考えられており、彼女やその周辺のファリサイ派やサドカイ派から、イエス・キリスト信仰者が社会に動乱を引き起こす存在として伝達されていた可能性もある。これらによって放火犯とイエス・キリスト信仰者が結びつきやすかったのかもしれない[12]。

また、後世の記述はネロを「国家の敵」として追放した元老院との繋がりが強いスエトニウス、タキトゥス、カッシウス・ディオによる著書による影響力が強く、権力者としての名声を失墜させようとして描かれた人物像である可能性があることに注意する必要がある。また、フラウィウス朝を創始したウェスパシアヌスはネロを悪帝としてメモリアの破壊を先導した[13]。

ただし、タキトゥスはもとよりキリスト教会の資料でも、この頃のキリスト教を迫害したのはネロではなくポッパエアがネロを動かしていたとするものもある。

以上のキリスト教徒迫害のため、ネロは悪魔(獣の数字)や堕落した女(大淫婦バビロン)で暗喩される。

獣の数字「666」(悪魔として)

→詳細は「獣の数字」を参照

『新約聖書』の『ヨハネの黙示録』に獣の数字「666」について記述がある。この数字は「皇帝ネロ」を指すとされるもので、自由主義神学の高等批評による聖書学で最も支持されている説である [14][15][16][17][18][19][20]。 つまり、皇帝ネロ (Nero Caesar) のギリシア語表記 (Νέρων Καίσαρ, Nerōn Kaisar) をヘブライ文字に置き換え (נרון קסר, Nrwn Ksr)、これをゲマトリア(カバラ的な数値化)したその数が666になるというものである。この一説は直前の皇帝崇拝らしき記述とも意味的に整合する。

Remove ads

ネロを主題にした作品

- 文学作品

- 音楽・舞台作品

- クラウディオ・モンテヴェルディ『ポッペーアの戴冠』…ネロが周囲の反対者を排除して、寵愛するポッパエア・サビナを皇后とする物語。1642年にヴェネツィアで初演されたオペラ。

- ゲオルク・フリードリヒ・ヘンデル『アグリッピナ』…ヘンデルのオペラの中でも代表作の一つ。

- アッリーゴ・ボーイト『ネローネ』…遺作となった未完のオペラ。

- オットリーノ・レスピーギ:交響詩「ローマの祭」…第1曲『チルチェンセス』は、ネロが円形競技場でキリスト教徒たちを猛獣に喰わせて殺害した残酷な祭りを描いている。

- ウィルスン・バーレット『十字架の徴』…1895年作の戯曲。

- 映画『暴君ネロ』(1932年、セシル・B・デミル監督)の原作。

- 宝塚歌劇団『皇帝』…ネロを主人公としたミュージカル。

- 映画

- 『わが息子暴君ネロ』(1956年、フランス・イタリア)

- 『ネロ皇帝の聖餐』(1981年、イタリア)

- テレビ映画

- 『NERO ザ・ダーク・エンペラー』(2004年、イタリア・スペイン・イギリス)

- 漫画

Remove ads

脚注

参考文献

関連項目

外部リンク

Wikiwand - on

Seamless Wikipedia browsing. On steroids.

Remove ads