トップQs

タイムライン

チャット

視点

トキソプラズマ

ウィキペディアから

Remove ads

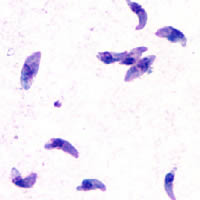

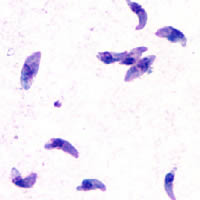

トキソプラズマ(Toxoplasma gondii)は、アピコンプレックス門コクシジウム綱に属する寄生性原生生物の1種。幅2-3μm、長さ4-7μmの半月形の単細胞生物で、ヒトを含む幅広い恒温動物に寄生してトキソプラズマ症を引き起こし、人口の1⁄3が感染者と推定されている[2][3]。通常は免疫系により抑え込まれる(不顕性感染)ため大きな問題とはなりにくいが、免疫不全の状態では重篤あるいは致死的な状態となりうる。特に妊娠初期に初感染した場合、胎児が重篤な障害を負うことがある。健康な成人においては重篤な臨床症状を引き起こすことは希なため、「顧みられない感染症」と呼ばれることがある[2]。

Remove ads

Remove ads

生活環

トキソプラズマの生活環は有性生殖期と無性生殖期からなる。有性生殖はネコ科の動物の腸内でのみ起きるが、無性生殖はネコ科を含む幅広い哺乳類や鳥類で行われる。したがってネコ科動物が終宿主、その他の動物は中間宿主である。

主な感染経路は経口感染であり、腸管壁から宿主体内へ侵入し、血流に乗って全身の組織に広がる。

無性生殖期

宿主の細胞に侵入すると寄生体胞 (parasitophorous vacuole) を作ってその内部で内生二分裂 (endodyogeny) を行い増殖する。これは、母虫体の細胞内に2つの娘虫体が生じ、それが母虫体を破壊するという特殊な分裂様式である。原虫の増殖にともない寄生体胞は肥大化していき、宿主細胞が耐えきれなくなると破裂して、ふたたび原虫が周囲の細胞に侵入することを繰り返す。この時期の原虫のことを急増虫体(タキゾイト) (tachyzoite) と呼ぶ。急増虫体は通常は宿主の免疫系の作用によって排除されていくが、免疫系の作用が及びにくい筋肉や脳ではシスト (cyst) を作ってその中で緩やかに増殖を続ける。シスト中の原虫を緩増虫体(ブラディゾイト) (bradyzoite) と呼ぶ。以上が無性生殖期であり、アピコンプレックス門一般で言うメロゴニーに相当する。

有性生殖期

一方、終宿主に初感染した場合には、腸の粘膜上皮細胞の中で有性生殖(ガメトゴニー)を行う。上皮細胞に侵入した原虫は雌雄どちらかの生殖母体となり、配偶体を生じる。雌雄の配偶体が受精すると、オーシスト (oocyst) を生じてその中でスポロゴニーが始まる。オーシストは12×10μmの大きさで、未成熟なままで糞便内に排出される。外界で2個のスポロシスト (sporocyst) ができ、成熟するとその中にそれぞれ4個計8個のスポロゾイト(sporozoite、種虫)が無性的に生じる。オーシストの排出は数週間でおさまる。排出されたオーシストは生体外の環境で1年は生存することが確認されている。[4]

感染

トキソプラズマは生活環を通じて感染能をもっている。緩増虫体やスポロゾイトはシストやオーシストに包まれているため消化液に抵抗性があり、経口感染して腸管壁に侵入する。また血流中の急増虫体は、胎盤を経由して胎児に移行することがある。環境中に急増虫体があることは稀であり、また消化液に弱いため経口感染することは少ないが、それでも実験条件下などで眼や鼻の粘膜や外傷から感染することがある。

Remove ads

分類

1908年に発見され、翌年にToxoplasma gondiiと命名されて以来約60年間、胞子虫綱の所属不明とされていたが、1965年から1970年にかけて生活環が明らかになり、コクシジウム類であることが確定した。アイメリア亜目トキソプラズマ科を置く[1]、あるいはアイメリア亜目住肉胞子虫科にトキソプラズマ亜科を置く場合がある。

T. gondii 以外の種

ノーマン・D・レヴィン Norman D. Levine は、トキソプラズマ属 Toxoplasma には7種があるとしている[5]が、T. gondii 以外は爬虫類や両生類から見出されたものが多く、その後詳しい研究はされていない。通常は T. gondii のみが認められている。

同科の種

トキソプラズマ科(トキソプラズマ亜科)には、ネコ科を終宿主とするハモンディアとベスノイチア、イヌ科を終宿主とする Heydornia とネオスポラなどが知られている。このうちネコ科を終宿主とするハモンディアは、トキソプラズマと極めて近縁である[6]。

Remove ads

歴史

1908年にアトラスグンディ Ctenodactylus gundi の寄生虫として発見され、当初は Leishmania gondii と命名され、翌年に Toxoplasma gondii と新属が与えられた。日本では陸軍軍医峰直次郎が福岡で捕らえたモグラの肝臓から見出し、1910年にStanislaus von ProwazekによってToxoplasma talpae[7](T. gondiiのシノニム)と命名されたのが初めてである。

寄生虫の宿主への干渉

トキソプラズマが脳に寄生すると宿主の行動を変えることが知られている[9]。

参考文献

- 吉田幸雄『図説人体寄生虫学』(第6版)南山堂、2002年。ISBN 4525170263。全国書誌番号:20256155。

- 吉田幸雄, 日本寄生虫学会「図説人体寄生虫学」編集委員会, 日本寄生虫学会『図説人体寄生虫学』(改訂10版)南山堂、2021年。ISBN 9784525170202。

出典

関連項目

外部リンク

Wikiwand - on

Seamless Wikipedia browsing. On steroids.

Remove ads