トップQs

タイムライン

チャット

視点

カルト映画

映画の分類 ウィキペディアから

Remove ads

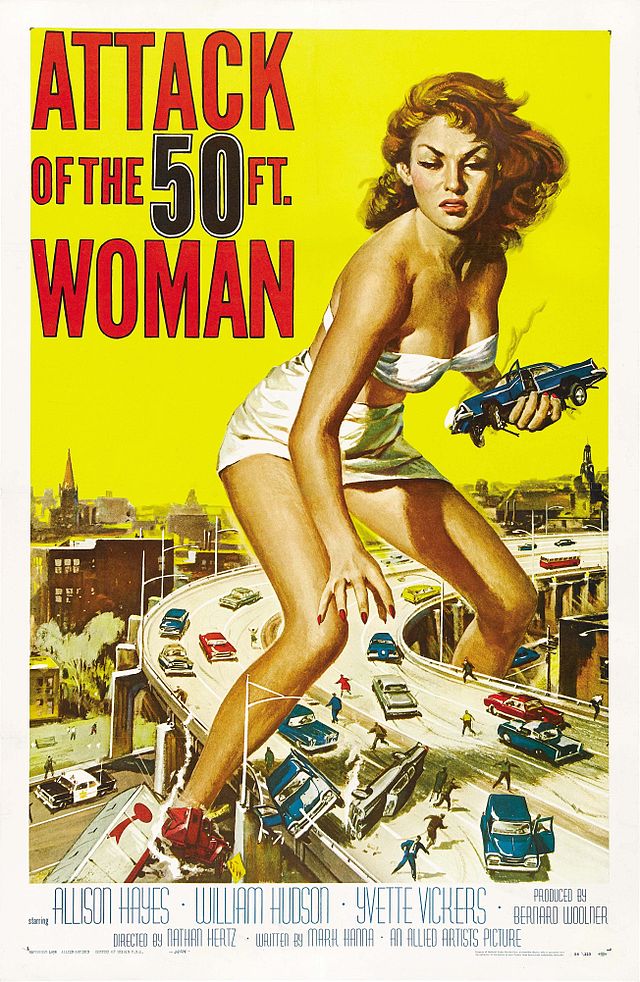

カルト映画(Cult Film, Cult Movie, Cult Cinema)は、公開後に熱心なファンを獲得して、長期にわたってさまざまな形で繰り返し鑑賞・消費されるようになった映画作品を指す[1]。

一般的な評価・嗜好基準からは外れているとみなされやすい俗悪・低劣な作品を熱狂的に受け入れるファンの姿を、宗教上のカルト・グループになぞらえてこの呼び名がある[1]。主に第二次大戦後のアメリカにおける映画の消費行動をとらえて作られた用語で、現在では日本を含む各国の映画作品に対しても使われている[1]。

映画研究の分野でも明確な定義はないが、総じて低予算で乱造された非主流映画を指すことが多く、この点でカルト映画は同時期に登場した「エクスプロイテーション映画」と大きく重なりあっている[1][2]。

Remove ads

概要

要約

視点

多様化する嗜好

アメリカにおいて映画は長く大都市の大型館でのみ上映されていたが、第二次大戦後になると、それがまず全国の地方都市へも拡散し、小型の上映館も急増した[3]。これを支えた要因の1つとされるのは大学進学率の上昇、つまり新しい文化動向への関心が強い大学生の増加である[4]。こうした環境の変化を背景に、アメリカ国内で上映される映画は、芸術性の高い外国映画から低俗な量産作品まで、大きく幅を広げることとなった[5]。

この中で現れてきたのが若い観客たちによる新しい鑑賞方法で、そこでは従来の評価基準にあえて反旗をひるがえし、低俗きわまる作品の中に独自の価値を見出して称揚するといったことが行われた[6]。その最初の典型的な例とされるのが、1975年のジム・シャーマン監督『ロッキー・ホラー・ショー』(The Rocky Horror Picture Show)である[3]。

ロッキー・ホラー・ショーの登場

このミュージカル作品では、奇怪な衣装をまとった登場人物が終始悪ふざけをしつづける。物語や演技・映像の見事さといったそれまで「良い映画」とされる条件を欠いており最初の興行ではまったく失敗したが[6]、1970年代の風俗や言葉づかいをそのまま取り込んだ演出に若い観客が注目し、ニューヨークなどで深夜上映会が繰り返し行われるようになった[5]。

上映回数を重ねると、映画の衣装を身にまとった観客による集まり、作品に登場するわずかな台詞の記憶を競いあう集まりなど、作品を軸にさまざまな消費行動が始まってゆく[3]。

当時のアメリカでは、カリスマ的人物への熱狂的な崇拝と異教的な礼拝儀式で特徴づけられる宗教集団「カルト」が急増しており[7]、1968年にチャールズ・マンソンとその支持者らが「シャロン・テート殺害事件」を引き起こして大きな社会問題となっていた[8]。

『ロッキー・ホラー・ショー』などの上映に集まった若い観客は、自分たちのファン行動を、揶揄をこめてこのカルトになぞらえ、崇拝対象となる作品を「カルト映画」(Cult Film)と呼ぶようになった[3]。また上記のような典型的なカルト映画の受容方法は、以後、大都市以外でも行われるようになってゆく[4]。

カルト映画の拡大

これをきっかけに、それまで単なる時間つぶしとしか思われていなかった多くのB級映画作品が「隠れた傑作」と称賛されるようになる。対象となった作品は非常に多様で、ホラーやポルノに加えて、『続・夕陽のガンマン』 (1966) のようにイタリアで制作された西部劇マカロニ・ウェスタン (Spaghetti Western)、『怪獣総進撃』(1968) など日本の怪獣映画、「ルチャシネマ」と呼ばれるメキシコのプロレス映画 (Luchador films)といった映画の主流から外れていると当時みなされていたジャンルがことさら注目され[1][6]、エド・ウッド監督のように、生涯B級作品ばかりを撮り続けた作家が好んで引用された。

1970年代、『ロッキー・ホラー・ショー』同様に一見ばかげた設定と奇怪な物語が逆に若い観客を惹きつけた例として、『ピンク・フラミンゴ』(1971年)や『アタック・オブ・ザ・キラー・トマト』(1978年)などが挙げられることが多い[9][10]。

以後、エドガー・G・ウルマー、ダリオ・アルジェント、ロジャー・コーマン、デヴィッド・クローネンバーグ、ジョン・ウォーターズ、デヴィッド・リンチなどの作り手がカルト的な受容対象となってゆく[1][4]。

1980年代以降、映画がビデオやDVD、続いて動画配信サービスによって視聴できるようになると「カルト作品」探しは全世界が対象となった[5]。この文脈で、アメリカでは大林宣彦監督『ハウス』(1977年)など欧米以外の作品もカルト作品とみなされるようになった[3]。

またこの時期以降、インターネットの出現でファン同士の交流が容易になり、世界各地で作品情報の交換が行われるようになったため、現在では特定の作品・監督・ジャンルなどを対象に、さまざまな形態で集会・映画祭が行われ、多くのファンを集めている[5]。

ファン行動への注目

カルト映画とされる作品のほとんどは、上述のとおり低予算で乱造されたマイナー作品だが[1]、しかし商業的に成功しながら熱狂的なファンを集めている作品、たとえば『ハリー・ポッター』や『スター・ウォーズ』シリーズなどをカルト映画に含める論者もいる[5]。映画評論家のハリー・ポタムキンは、チャップリンの喜劇映画もカルト映画の中に含めている[4]。

現在の映画研究では、ファンがカルト映画をどのように消費して「積極的な鑑賞」(active spectatorship)を成立させているかが主な関心で、たとえばファンによる朗読・コスプレ・二次創作といった広義のパフォーマンスが、様々な異なる作品をどのように引用・流用して成り立っているか、といった点が分析されている[4][5]。また近年では友人同志で集まってパーティーの場でビデオを鑑賞する、ファンが集まって主題歌を合唱することを容認する映画館上映、なども研究対象となっている[5][12]。

Remove ads

代表的なカルト映画

要約

視点

→「Category:カルト映画」を参照

上述のとおりカルト映画に統一された定義はなく、どの作品を数えるかも論者によって幅があるが、批評家・研究者らによる複数の出典で共通して明確に「カルト映画」と呼ばれているものに、以下の作品がある[10][13][14]。

そのほか

興行側が宣伝のため自称する場合など、明確な出典が提示できないもの。

以下は「カルトの帝王」と呼ばれたことのある映画監督の例。

- アレハンドロ・ホドロフスキー[15]

- 石井輝男 - 亡くなった際に「追悼 カルトの帝王 石井輝男まつり」が開催された[16]。

- フィリップ・リドリー - ポスト“デヴィッド・リンチ”と評される[17]。

Remove ads

外部リンク

主に2000年代以降についてカルト映画の例を挙げる批評家などによる記事。

- 10 Cult Movies Of The 2010s That Defined The Decade (Screenrant, 2020)

- The 10 Best Cult Hits of the Decade (SYFY, 2019)

- 22 Best Cult Films of the Decade (Tribuca. ca, n/a)

- New Cult Classics From The 2010s, Ranked (Ranker, 2023)

これらのリストで共通して繰り返し言及されている作品に、以下の例がある。

脚注

関連文献

関連項目

Wikiwand - on

Seamless Wikipedia browsing. On steroids.

Remove ads