トップQs

タイムライン

チャット

視点

オパビニア科

基盤的な化石節足動物の分類群 ウィキペディアから

Remove ads

オパビニア科(Opabiniidae[3])は、基盤的な節足動物と考えられる古生物の分類群(科)[1]。構成種はオパビニア類(opabiniid)と総称されるが、オパビニアのみならず、ユタウロラも含まれる[1]。数多くの鰭と鰓、鋸歯状の尾毛、および1本の吻に癒合した前部付属肢をもつ[1]。約5億年前のカンブリア紀中期に遡る北アメリカ大陸の堆積累層のみから化石が発見される[1]。

Remove ads

Remove ads

形態

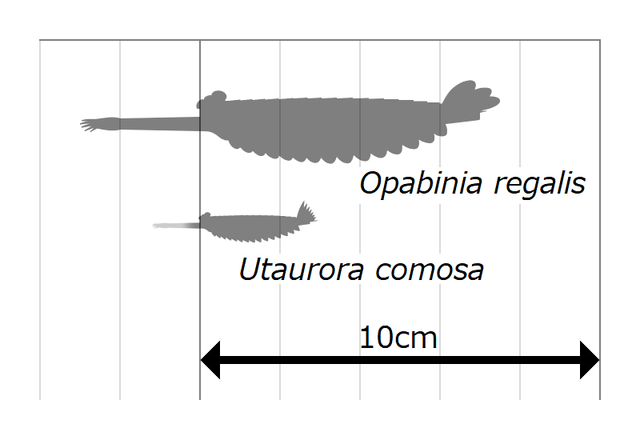

体長は吻を除いて約3cm(ユタウロラ)[1]から7cm(オパビニア)[4]。基本体制は近縁とされるミエリテリン、ラディオドンタ類、パンブデルリオンとケリグマケラに似ているが、1本の吻に癒合した前部付属肢(ミエリテリンのみに共通)と鋸歯状の尾毛でこれらの群から明確に区別できる[1][2]。

頭部は胴部に対して小さく、先頭には突出した管状の吻(proboscis)を1本もつ。それ以外の頭部構造はオパビニアのみ明確に発見され[1]、次の通りに特徴を挙げられる。前述の吻は高度に左右癒合した1対の前部付属肢(frontal appendage)であり、その名残として先端はハサミ状に左右が分かれている[5][6][7][8][9]。頭部の背面には大小5つの複眼、腹面には後ろ向きに開いた口をもつ[4][8][1]。

胴部は体長の70%を超えるほど長く、およそ15節の体節(胴節)が含まれる[4][1]。一般的な節足動物のような外骨格(背板)と関節構造はないが、各胴節の境目は背面で溝として顕著に表れる[1]。丸みを帯びた長方形もしくは三角形の鰭(flap, lobe[10])は、各胴節の両縁から張り出している。背面にある櫛状の鰓(setal blade)は数多くの細長い葉状の附属体(lanceolate blade)から構成され、これは種類により鰭のみ(対になる、オパビニア)[10]もしくは鰭の基部周辺と胴節を覆う(対に分かれていない、ユタウロラ)[1]。各胴節の両腹側に柔らかい疣状の脚(葉足 lobopod)をもつとする見解もある[7]が、それを示唆する化石証拠はどの種類においても不確実である[10][1]。

尾部はよく発達した尾扇(tail fan)で、斜め上に突出した複数対(オパビニアは3対[4]、ユタウロラは7もしくは8対[1])の尾鰭(tail fan blade, caudal blade)が両縁に並んでいる。末端には1対の短い尾毛(caudal rami)があり、その縁が鋸歯状になっている[1]。

明確な内部構造はオパビニアのみによって知られる。消化管は初期の節足動物として典型的で、先頭は後ろ向きの口にあわせてUターンして折り返した咽頭、中腸は胴節に応じて並んだ十数対の丸い消化腺(digestive gland)をもつ[10][11]。

Remove ads

分布と生息時代

確実な記録に限れば、オパビニア類は北アメリカ大陸のみに分布し、約5億年前の古生代カンブリア紀中期に当たる堆積累層のみから化石標本を発見され、次の通りに列挙される[1]。

- バージェス頁岩(バージェス動物群、カナダ、ブリティッシュコロンビア州、約5億1,000万 - 5億500万年前[12]):Opabinia regalis[3]

- カンブリア紀ドラミアン期(約5億450万 - 約5億50万年前)

それ以外では、オーストラリアカンガルー島の Emu Bay Shale(カンブリア紀第四期)とロシアからもオパビニア科として報告されたカンブリア紀の化石標本はあるが、どれも懐疑的で、別生物の見間違いだった可能性がある[1]。イギリスの Castle Bank Biota(オルドビス紀ダリウィル期、約4億6,200万年前)のミエリテリンは本群に含める可能性があるが、不確実である[2]。

Remove ads

分類

要約

視点

| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| 脱皮動物におけるオパビニア科の系統位置と内部系統関係[1] †:絶滅群 青枠:基盤的な節足動物 |

- 様々なラディオドンタ類

脱皮動物の中で、オパビニア類は汎節足動物に含め、ラディオドンタ類、パンブデルリオン、ケリグマケラ、シベリオン類などと共に、節足動物の絶滅した基部系統(ステムグループ節足動物、基盤的な節足動物)の一員として広く認められ、その中でオパビニア類とラディオドンタ類は、残りすべての節足動物(真節足動物 Euarthropoda, Deuteropoda)に至る系統群に最も近い群とされる[13][14][15][16][17][18]。この系統関係は、オパビニア類とラディオドンタ類における節足動物的(眼柄に突出した複眼・消化腺・外葉を彷彿とされる鰓・下向き/後ろ向きの口・ラディオドンタ類の頭部の外骨格と関節肢・上唇を彷彿とされるオパビニア類の癒合した前部付属肢など)と節足動物らしからぬ性質(柔軟な胴部、1対の付属肢のみをもつ頭部など)に強く支持される[7][19][14][13][15][16][17][18]。すなわちオパビニア類とラディオドンタ類は、節足動物の初期系統が複眼と外葉を進化した直後、全身の外骨格と複数体節の頭部を進化する以前の共通祖先から分岐した群とされる[13][15][16][17][18]。

| |||||||||||||||

| オパビニア類が早期に分岐、ラディオドンタ類が後ろ向きの口を喪失した説[1] |

| |||||||||||||||

| ラディオドンタ類が早期に分岐、オパビニア科が関節肢を喪失した説[1] |

| |||||||||||||||

| オパビニア類が早期に分岐、真節足動物と後ろ向きの口を収斂進化した説[1] |

| |||||||||||||||

| ラディオドンタ類が早期に分岐、真節足動物と関節肢を収斂進化した説[1] |

上述の系統関係は、系統解析によりオパビニア類・ラディオドンタ類・真節足動物の分岐順番が未整理(複数分岐)[20][21][22]、オパビニア類がラディオドンタ類と真節足動物より早期に分岐[23][24][25][26][27][28][29][30][31][32][33][34][35][36][37][38][39][40][41][42][43][1]、ラディオドンタ類がオパビニア類と真節足動物より早期に分岐[44][45][46][47][48][49][50]、もしくは真節足動物がオパビニア類とラディオドンタ類より早期に分岐したとされる[51][52]。もしオパビニア類はラディオドンタ類と真節足動物より早期に分岐したら、オパビニア類における関節肢の欠如は祖先形質で、真節足動物に類する後ろ向きの口は収斂進化の結果、もしくはラディオドンタ類の口が二次的に後ろから下向きに変化したとされる[1]。一方、もしラディオドンタ類がオパビニア類と真節足動物より早期に分岐したら、オパビニア類の後ろ向きの口とラディオドンタ類の関節肢のいずれかが真節足動物と収斂進化した結果、もしくオパビニア類が関節肢を二次的に失ったとされる[1]。

オパビニア類は、ミエリテリン、ラディオドンタ類、パンブデルリオン、ケリグマケラと共に恐蟹類(Dinocaridida)という綱階級の上位分類群としてまとめられる[53][8][30][36][2]。なお、上述の系統関係を踏まえると、この群は真節足動物に対して側系統群である[30][36][1]。

オパビニア類とこれらの古生物を環神経動物(Cycloneuralia, エラヒキムシ・センチュウなど、汎節足動物以外の脱皮動物を含む群)とする少数派の異説もあった[8]が、これは系統解析から支持を得られず、2010年代では徐々に衰退するようになった[34][35][15]。その根拠となった放射状の口器は、環神経動物以外の脱皮動物(=汎節足動物)にも一般に見られる特徴であり、単なる脱皮動物の祖先形質に過ぎない可能性が高い[7][19][44][15]。

経緯

→「オパビニア § 研究史と分類史」も参照

オパビニア科 Opabiniidae は、その模式属であるオパビニアを無甲類(ホウネンエビ、アルテミアなどを含む群)の甲殻類と誤解釈した原記載(Walcott 1912)に創設されたため、当時では無甲類の科の1つとされ、同じく無甲類と誤解釈されたレアンコイリアとヨホイアをも含んでいた[3]。しかし90年代以降、オパビニアの甲殻類らしからぬ本質が判明したことにより、本科は甲殻類から除外され、Collins 1996 でラディオドンタ類と共に恐蟹類としてまとめられるようになった[53]。また、レアンコイリアとヨホイアも別系統(メガケイラ類)だと分かり、本科から除外されるようになった[1]。

20世紀から2020年代まで、確実にオパビニア科に含める属は模式属であるオパビニアのみであった[1]。Briggs et al. 2008 に記載され、ラディオドンタ類の不明種と解釈された化石標本 KUMIP 314087 [54]は、Pates et al. 2022a の再検討でオパビニアとの共通点と相違点により、ラディオドンタ類から除外され、本科の新属ユタウロラとして再分類されるようになった[1]。

下位分類

オパビニア類的性質が懐疑的な古生物の例

2022年現在、確実にオパビニア類(オパビニア科 Opabiniidae)に含める属はオパビニア(オパビニア属 Opabinia)とユタウロラ(ユタウロラ属 Utaurora)のみで、それぞれ1種(オパビニア・レガリス Opabinia regalis とユタウロラ・コモサ Utaurora comosa)のみ認められる[1]。

オパビニア科の下位分類と識別形質は次の通り[1]。

- オパビニア科 Opabiniidae Walcott, 1912[3] - 前部付属肢は1本の吻に癒合。柔らかい胴節の境目は明瞭な溝。鰓(setal blade)は少なくとも鰭の付け根周辺を覆う。尾部(尾扇)は尾鰭複数対と鋸歯状の短い尾毛を1対兼ね備える。

同様に恐蟹類であるミエリテリン(Mieridduryn)は鰓をもつ鰭と吻に癒合した前部付属肢を有し、オパビニア類との類縁関係を示唆されるが、オパビニア類らしからぬ性質(ラディオドンタ類的な甲皮をもつなど)も兼ね備えており、オパビニア類に含めるかどうかは不確実である[2]。Glaessner 1979 に多毛類の環形動物として記載された Myoscolex は、Briggs & Nedin 1997 にオパビニアに似た形質をもつと再解釈され、オパビニア類に含める可能性が示された[56]が、確実でなく、原記載通りに多毛類の環形動物であったことを支持する見解もある[57][1]。

Remove ads

多様性

オパビニア類はラディオドンタ類と並んで基盤的な節足動物として代表的で、かつてカンブリア紀における分類不可能な「奇妙奇天烈動物」(weird wonders)として語られてきた有名な古生物(オパビニア類はオパビニア、ラディオドンタ類はアノマロカリス)を含んだ分類群である[1]。しかしラディオドンタ類に比べると、オパビニア類の発見例は少なく、20世紀から2020年代初期までオパビニアのみ知られていた[1]。2022時点でも2属2種のみで二十数属三十数種のラディオドンタ類より遥かに少なく、化石標本の総数ですらラディオドンタ類の既に希少な全身化石標本数より少ない[1]。オパビニア類が知られる堆積累層バージェス頁岩と Wheeler Shale は、どれもラーゲルシュテッテン(保存状態の良い化石を産する堆積累層)で多様なラディオドンタ類が見つかるため、これはラディオドンタ類に比べてオパビニア類が化石化しにくいというより、むしろ元の多様性の違いを反映した可能性が高い[1]。

Remove ads

脚注

関連項目

Wikiwand - on

Seamless Wikipedia browsing. On steroids.

Remove ads