モンゴルのラーンナー侵攻

ウィキペディアから

モンゴルのラーンナー侵攻(モンゴルのラーンナーしんこう)では、同時代の漢文史料上では八百媳婦国と称されていたラーンナー王国をはじめ、現在の雲南省南部からタイ王国北部にかけて存在したタイ系諸勢力に侵攻したモンゴル軍が引き起こした諸戦闘について解説する。

1253年から1254年にかけて大理国を征服したモンゴル帝国はタイ系諸勢力と接するようになったが、この方面へのモンゴル軍の進出は低調で、大元ウルスを立てたクビライの治世中には小規模な遠征軍が散発的に送り込まれるに過ぎなかった。オルジェイトゥ・カアン(成宗テムル)の治世の1301年には最大規模の遠征軍がラーンナーに送り込まれたものの「10人中7,8人が倒れる」大失敗に終わり、以後モンゴル軍によるラーンナー方面への大規模な軍事侵攻は見られなくなった。14世紀に入るとラーンナー王によるモンゴル皇帝への朝貢が始まり、これが明朝にまで引き継がれることとなる。

かつては「モンゴル軍による東南アジア諸国侵攻」が13世紀における「タイ系諸勢力の南下と国家樹立を促した」とする史観が通説とされていたが、近年では両者を結びつける史料的根拠に乏しいことが指摘され、モンゴルとタイ系諸勢力の関係は見直されつつある。

背景

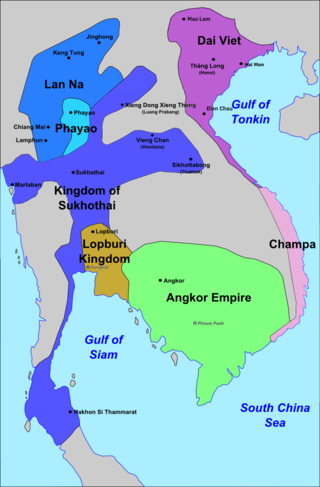

13世紀に至るまで、現在タイ王国が支配する領域の大部分はカンボジアのアンコール朝の間接支配下にあったが、13世紀に入るとラヴォ王国・スコータイ王朝などのタイ系民族による諸国家が次々と建設された。ラーンナー王国もまたこのような流れの中で建国され、一般的にマンラーイ王がピン川上流のウィエンクムカーム(現在のチエンマイ南部)に遷都したことを以てラーンナーの成立とする。東南アジア史研究の大家であるジョルジュ・セデス以来、これらタイ系諸民族の南下と国家樹立はモンゴル軍の東南アジア侵攻と結びつけて考えられており、特にラーンナー王国についてはモンゴル軍の雲南・大理遠征を切っ掛けに建国されたと説明されてきた。しかし近年の研究ではモンゴル軍の侵攻とタイ系諸民族の南下を直接結びつける史料は存在しないことが指摘され、ジョルジュ・セデスの学説は現在では比定されている。ただし、建国間もないタイ系諸勢力は政情が不安定であり、八百媳婦国=ラーンナー王国や車里=シップソーンパンナー王国の内乱がこの方面へのモンゴル軍の侵攻を誘発することとなった。

一方、モンゴルの側では大理国の征服に伴ってタイ系諸勢力と接するようになったものの、そもそも大理国の征服自体が南宋国を包囲する大戦略の一環として行われたものであり、1270年代に至るまで東南アジア諸国に対する関心は薄かった。しかし1283年に南宋が事実上滅亡するとモンゴル帝国は次なる進出先として東南アジア諸国に積極的に進出するようになり、特に1278年にはクビライ・カアンの命により南海諸国(=東南アジア諸国)に対して大々的に使者が派遣された。このような流れの中でラーンナー方面にも散発的にモンゴル軍は進出したものの、他の東南アジア諸国同様に過酷な気候に悩まされ、さしたる成果もなく撤退に追い込まれた。クビライの後を継いだオルジェイトゥ・カアンは1301年に最大規模の遠征軍をラーンナーに送り込んだが、後述するように「世祖(クビライ)に比べ今上(オルジェイトゥ・カアン)は武功がない」こと、すなわち内政的な要因から遠征が決められている。

モンゴル軍のラーンナー侵攻

要約

視点

現雲南省内のタイ系諸族征討

1253年、大理国を征服したモンゴル帝国はビルマのパガン朝・ヴェトナムの大越国陳朝・タイ系諸国家と接するようになったが、1259年のモンケ・カアンの急死もあってこの方面への進出は遅々として進まなかった[1][2]。そもそも旧大理国の領域全体が1253年の時点で全てモンゴルに服属していたわけではなく、後に開南州・威遠州と呼ばれた雲南南部地域は大理国時代から「金歯蛮(『東方見聞録』ではザルダンダンと呼ばれる)」や「白夷蛮」と呼ばれたタイ系勢力によって支配されており、中統3年(1262年)に至ってようやくモンゴル軍に服属したと伝えられる[1][3]。

また、至元11年(1274年)より雲南行省に赴任したサイイド・アジャッルは至元13年(1276年)12月に「阿僰諸部蛮」を招論して降らせることに成功し[4]、この地は元江府(後に元江路と改名)と名付けられ[5]、ここに至って初めてモンゴルは現在のタイ王国に属する地域に至る道を確保することに成功した[1][6]。至元13年(1276年)は奇しくもモンゴル軍が南宋国の首都臨安を陥落させて事実上これを滅ぼした年でもあり、この翌年からモンゴルは大々的に南海諸国(東南アジア諸国)への進出を開始するようになった[1]。

とりわけ、至元15年(1278年)8月30日(辛巳)には泉州に行省が設けられ、ソゲドゥ・蒲寿庚らに以下の通り全国招諭が命じられた[7]。

訳文:東南の島嶼にある諸蕃国は、みな慕義の心をもっているので、蕃舶諸人によって朕の意を宣布すべきである。誠に能く来朝するならば、朕はこれを手厚く礼遇し、その往来や互市は、各々の望むままに従わせよう。

原文:詔行中書省唆都・蒲寿庚等曰『諸蕃国列居東南島嶼者、皆有慕義之心、可因蕃舶諸人宣布朕意。誠能来朝、朕将寵礼之。其往来互巿、各従所欲』。 — クビライ・カアン、『元史』巻10世祖本紀7,至元十五年八月辛巳条[8]

この全国招諭の対象は主に海洋に面した諸国であったが、これにあわせて雲南から周辺諸国への進出も活発化することとなる[1]。

1280年代の出兵

どのような経緯からモンゴルがラーンナー王国(当時の漢文史料上では「八百媳婦国」)と接触するに至ったかは記録がないが、普洱市瀾滄県に残る摩崖石刻によって至元19年(1282年)冬にモンゴル軍は初めてラーンナーに対して出兵したことが判明している[9]。しかしほぼ同時期にモンゴル軍の大部隊がビルマ方面に侵攻しており(バモーの戦い)、恐らくは小部隊であったラーンナー遠征軍は何ら見るべき戦果なく普耳一帯まで退却したようである[9]。

至元21年(1284年)7月には騰越・永昌・羅必丹(羅必甸)といった雲南西南部一帯で金歯(ザルダンダン)が叛乱を起こしたため、四川方面のタンマチ(辺境鎮戍軍)司令官であったイェスデルをはじめ都元帥マングタイやボロト・カダらが叛乱鎮圧のためタンマチ兵1千とともに派遣された[9][10][11]。マングタイはまず羅必丹(現タイ北部)の都城を攻略することを決め、ボロト・カダは遊兵を率いて先行したが、洪水(「江水暴溢」)に道を阻まれたため配下の兵を率いて水の流れをせき止めることでようやく渡河に成功した[9][12]。ボロト・カダは城から僅か300歩しか離れていない場所に陣営を築き、それから7日後に全軍が集結したため総攻撃を開始し、ボロト・カダ率いる部隊が真っ先に城壁を踏破したことで羅必甸の都城は陥落した[9][12]。この後、マングタイ率いる部隊はビルマ遠征中の宗王シャンウダルと合流し、「金歯道(ザルダンダンの支配するルート)」を抜けて雲南に帰還したと伝えられる[10][13]。

「洪水を乗り越えた」との記録から羅必甸攻略は夏〜秋頃のことであったと見られるが、更にここからボロト・カダ率いる部隊は何らかの理由で八百媳婦国まで遠征することとなり、恐らくは同年末冬頃にシップソーンパンナー王国(当時の漢文史料上では「車里」。タイ・ルー族によって構成される国家[14])に入った。ここでも諸王ココの命を受けたボロト・カダが300騎を率いて先行し車里の酋長に降伏勧告を行ったが受け入れられなかった。そこで車里に対しても攻撃が行われ、都鎮撫が戦死するなど苦戦を強いられたが、ボロト・カダが北門を破壊し進入したことで城は陥落した。これによって車里=シップソーンパンナー王国は遂に平定されたと伝えられるが、恐らくは同時期にビルマ侵攻に兵力が割かれていたこともあって、モンゴル軍はこの時も結局ラーンナーまで兵を進めることはなかったようである[9][15]。

1290年代の侵攻

1280年代、モンゴルはチャンパー遠征(1282年〜1283年)、第二次・三次ヴェトナム遠征(〜1288年)、ビルマ遠征(〜1287年)と、東南アジア諸国に対して大規模な軍事得遠征を繰り返したがいずれも失敗に終わり、1289年(至元26年)には小康状態が訪れていた[9]。このような中で、至元27年(1290年)7月には車里(シップソーンパンナー)が再度モンゴルに内附し[16]、未だモンゴルに服属しない八百媳婦に軍を派遣するよう要請した[9]。これを受けてか、クビライは至元29年(1292年)8月に雲南行省のマングトゥルミシュ(忙兀禿児迷失)らに対して八百媳婦を征服するよう命じた[9][6][17]。同年12月に進発したマングトゥルミシュらはまず車里の地に至り、この地に「木来府」を置いてバイバク(布伯)をダルガチに任じ現地の民を登用したとされる[6][18][19]。しかし、この後本来の遠征先であった八百媳婦にまで進出したのかどうかについては全く記録がない[20]。

一方、『ケントゥン(Kengtung)年代記』によると、 1291年(ビルマ暦653年)頃にマンラーイ王の子息の一人で、ケントゥンに冊封されたナムトゥアム(Namthum『元史』中では「南通」と表記される)が朝貢を要求する使者を拒絶したところ、侵攻を受けたという[20]。敵軍は河川から水を引いて水攻めにしようとするも、ナムトゥアムが祭礼を行うことで大雨が降り出し、逆に氾濫した水流に大打撃を受けた包囲軍はMuang leam(『元史』の「木来」、現代の勐海県を指すと見られる)まで退却したとされる[20]。これらの記述はそのまま史実とみなすことはできないが、時期から見て1291-1292年頃にケントゥンに踏み込んだモンゴル軍が現地軍に撃退された事実を反映しているのではないかと考えられる[20]。

ここで視点をラーンナー側に転じると、グンヤーン国の王子として生まれたマンラーイは1262年に新首都チエンラーイに遷都し、また1292年にはハリプンチャイ王国を併合することによって勢力を拡大した。その後、マンラーイは1296年にチェンマイを建設したとされ、これが一般的にラーンナー王朝の成立と考えられている。このようにラーンナー王朝の建国者として名高いマンラーイ王について、タイ語史料にモンゴルとの関係について全く言及がないことは注目に値する[20]。ただし、『チェンマイ年代記』のマンラーイ王にまつわる伝承の中には「ムアン・ケーオ(Mueang Kaeo)の王がマンラーイの下を訪れてレガリアをもたらし、中国の国王がそうするようにマンラーイ王の即位式を執り行った」との記述がある[20]。これに関連して、『元史』などの漢文史料では1297年に「八百媳婦が叛乱した」との記述があり、この記述は1297年以前に「八百媳婦(ラーンナー)が大元ウルスに降っていた」ことを示唆する[20]。謝信業は『チェンマイ年代記』と『元史』の記述を比較して、恐らく「マンラーイ王の即位式を執り行ったケーオの王」は大元ウルスの支配下にあったタイ族の土官で、この土官が大元ウルスの意を受けて八百媳婦を招諭した史実が誤った形で『チェンマイ年代記』に採録されたのではないか、と推測した[20]。

しかしいずれにせよマンラーイ王とモンゴルの接触を明記した史書は存在せず、マンラーイ王時代の両国の関係は不明な点が多い[20]。一方、大元ウルス朝廷は至元30年(1293年)正月に金歯(ザルダンダン)に使者を派遣し[21]、同年11月には木朶甸総管府を[22]、翌年10月には孟愛軍民総管府を[23]それぞれ設置している[24]。この2つの総管府は車里周辺とみられ[24]、大元ウルス朝廷は車里(シップソーンパンナー)に対しては13世紀末までには間違いなく統制を強めていた[20]。ところが、至元31年(1294年)1月にクビライが亡くなったことによってモンゴルの外交方針は大きく転換することとなる[20]。

13世紀末の戦乱

クビライの死後、大元ウルスではオルジェイトゥ・カアン(成宗テムル)が即位し、それまでの積極的拡張主義は改められたが、元貞2年(1296年)の末頃から急速にラーンナー状勢が悪化する[25]。同年11月、車里の渾弄は兵を興してビルマの要塞13箇所を占領し、また八百媳婦と組んで倒龍を攻めようとしたため、雲南行省が兵を派遣した[25][24][26]。12月、雲南行省は朝廷に対して「『大車里(大徹里)』 は八百媳婦と長年対立関係にあるが、大車里の胡念が既にモンゴルに降ったため、今度は『小車里(小徹里)』が八百媳婦と争った。そこで胡念は弟の胡倫を派遣して大元ウルスの官署を設置するよう乞うてきた」ことを報告し、これを受けて車里には「徹里軍民総管府」が設置された[25][24][27]。一連の経緯から、この時の戦乱が大・小車里(シップソーンパンナー)・八百媳婦(ラーンナー)・緬甸(ビルマ)の4ヶ国を巻き込む大規模なものであったこと、一方で車里のみは完全に雲南行省の掌握下にあったことが推察される[24]。なお、この戦乱がどのような経緯で起こったかは不明であるが、あるいはモンゴル軍の進出によってこの方面が緊張状態にあったことが一因ではないかとも考えられている[28]。

大徳元年(1297年)、八百媳婦国は小車里の胡弄なる人物とともに車里の胡倫を攻め、ついでビルマ(緬国)にも侵攻したことが車里によって急ぎ報告されたため、大元ウルス朝廷は雲南行省に2,3千の兵を率いてこれを救うよう命じた[25][29]。更に、同年9月には朝廷は八百媳婦による車里攻撃がやまないことを理由に、エセン・ブカ(也先不花)を派遣したが効果は上がらず[30]、「時が経っても解決しない(経時不下)」状態にあった[25][31]。この頃、「前緬王」に引き入れられた八百媳婦国の軍団がビルマ各地の甘当・散当・只麻剌・班羅諸城を攻撃したことは『元朝征緬録』にも記載がある[25][32]。なお、『チェンマイ年代記』などにもマンラーイ王がビルマのパガン朝の内乱に介入してハンターワディー(Hamsavati=ペグー王朝を指す)にまで進出したとの記録があるが、時期は1297年をやや遡った1290年前後のこととされている[25]。

大徳2年(1298年)3月、八百媳婦と車里の戦乱は激しさをましてモンゴル側が使者を出しても耳を貸さず[33]、八百媳婦国は小車里の胡弄とともに5万の兵で以て夢胡龍甸の土官や大車里の漢綱(先述の胡念の子)と抗争を繰り広げた[25]。更に、八百媳婦は配下の部曲に命じて10万の兵でもって雲南行省管下の蒙樣などにも侵攻したため、ここに至り雲南行省は2万の兵の出動を本国に要請するに至った[25][31][34]。また、大徳3年(1299年)にはビルマのパガン朝が再度モンゴルに反旗を翻しているが、これもまたラーンナーに影響を受けたためと考えられる[25]。

14世紀初頭の侵攻

このような情勢を受けて、大元ウルス朝廷の中でもにわかにラーンナー出兵論が主張されるようになり、大徳4年(1300年)には当時「雲南王」であったスンシャン(松山)がラーンナーへの出兵を要請した[25]。これを受けて朝廷ではラーンナーへの出兵を巡って激論が交わされ、出兵を主張する雲南行省左丞の劉深は「世祖(クビライ)は神武で以て海内を統一し、その功は万世に語り継がれるものでありますが、今上は帝位を継いだものの未だ武功を立てて偉業を示していません。西南夷には未だモンゴルに服属していない八百媳婦国があるため、これを征服することを請います」と述べた[25][35]。一方、出兵に反対する中書左丞相のハルガスンは「遥か遠方でなおかつ険阻な地域を兵で以て征するのは困難であり、使者を派遣して投降を促すべきである」と述べたものの、結局は劉深の意見が採用されて八百媳婦国への大規模侵攻が行われることとなった[25][35]。

この頃、雲南行省直属の軍団はビルマ方面に振り分けられていたため、この遠征では湖広・江西・河南・陝西・江浙の5省から2万人が新たに徴発され、劉深・カラダイ(合剌帯)・鄭祐らがこの遠征軍を率いることとなった[36][37]。これと同時に、雲南行省に対しても兵10名に対して馬5匹を供給し、不足分は牛で補うよう命じられている[38][39]。年が明けて大徳5年(1301年)正月15日(庚戌)には遠征軍に鈔92,000鍵が支給され[40]、また2月23日(丁亥)には遠征軍を管轄する「万戸府」が2つ設置された[38][41]。この二つの万戸府には計4名の万戸(万人隊長)が置かれ、四川・雲南からは囚人が微発されて兵に充てられることとなった[38]。

こうして始まったラーンナー(八百媳婦)侵攻は多大な負担が周辺住民に課され、労役のため微発された民は数十万人が亡くなったとされる[36][42]。そのため同年4月には改めて雲南軍から兵を微発して遠征軍に充てられることになり[43]、5月には雲南内で新たにラーンナー遠征のため2千人を徴発することになったため[44]、遠征軍維持への負担は雲南全域に降りかかることとなった[38]。

これに対して雲南南部の土官は反発を強め、5月には雲南士官の宋隆濟が水東・水西・羅鬼の諸蛮を率いて蜂起したが[45]、決起の際には「官軍は汝らを徴発し、髪を剪定して入墨をして兵にする。男は死ぬために戦陣に赴き、妻子は虜囚となる」と呼びかけて支持を集めたという[38][46]。宋隆濟は6月には猫・狫・紫江の諸蛮4千を率いて楊黄寨を攻め、更に東進して貴州を攻撃するに至った[38]。これを受けて梁王は雲南行省の平章幢兀児・参政不蘭奚らに反乱軍討伐を命じている[47][48]。この結果、本来はラーンナー遠征のために送り込まれたはずの張弘綱が宋隆濟の叛乱鎮圧に向かい、そこで戦死する結果に終わっている[49]。また一方で、雲南西南の金歯は「八百媳婦と互いに助け合い」「税賦を収めず、官史を殺害した」ことが報じられたため、8月には金歯に対しても討伐軍を派遣することになった[36][38][50]。

このような情勢を受けて朝廷では再び遠征反対論が持ち上がったが、右丞相オルジェイは劉深と同様に「江南の地(=南宋国)は世祖(=クビライ)によって尽く征服されました。陛下がこの戦役で成功しなければ、武功が無かったと後世で見なされるでしょう(江南之地尽世祖所取、陛下不興此役、則無功可見於後世)」と述べ遠征の続行を認めたとされる[36][42]。廷臣たちはオルジェイの権勢を慮って敢えて反対の意見を述べる者はおらず、董士選のみが不興を蒙るのを覚悟で遠征反対の意見を表明したものの、予想通りオルジェイトゥ・カアンは怒って董士選の進言を取り上げなかった[42]。これだけの犠牲を払って出発した遠征軍であったが、北方から来た将兵は現地の風土に順応できず、戦わずして10人中7,8人が倒れる有様であった[36]。このように、モンゴル兵にとって過酷な気候のラーンナーを郭貫は「炎瘴万里不毛之地」と表現し、この遠征を「国に益なし(無益於国)」と評している[51]。更に「論征西南夷事」によると遠征軍は食料不足にも悩まされて人肉相食む惨状に陥り、最終的には南軍の攻撃を受けて敗走し「1千里余を放棄した」という[36]。

大徳6年(1302年)に敗報が朝廷にもたらされると、ようやくオルジェイトゥ・カアンも遠征の失敗を認め、「董二哥(董士選)の言が正しかった」と述べて遠征をやめさせたという[42]。2月日にはまず遠征軍の司令官であった劉深が罷免されて符印・駅券を没収された[52][53]。その後、遠征軍は撤退して雲南で起こった叛乱の鎮圧に充てるよう指示されている[36]。

大徳7年(1303年)には朝廷で政変が勃発し、ラーンナー遠征を主導してきたオルジェイらが失脚して、遠征反対を主張していたハルガスンが右丞相に抜擢されることとなった。同年3月には遠征軍の首脳部であった劉深・カラダイ・鄭祐らが「八百媳婦への遠征で軍を失った」ことを理由に誅殺され、同時に雲南征緬分省も廃止となった[52][54]。これ以後、『元史』等の漢文史料では数年にわたって八百媳婦に言及されることがなくなり、ラーンナー遠征は全く放棄されたようである[52]。1301年のラーンナー侵攻失敗は、この方面に対する強圧的な武力制圧方針を転換させる大きな転機となり、結果的には雲南南部〜タイ北部の情勢安定化をもたらすこととなる[36]。

朝貢関係の確立

オルジェイトゥ・カアンの没後、クルク・カアン(武宗カイシャン)の治世の至大2年(1309年)11月には雲南行省より大車里・小車里が乱を起こした事が報ぜられたため、朝廷は右丞の算只児威を派遣した[55]。ところが、算只児威は現地で賄賂として金・銀を各3錠を受け取ったことで油断したところ、弓弩の斉射を受けて敗退し撤退に追い込まれた[52][55][56]。至大3年(1310年)1月にも算只児威を派遣して八百媳婦を招諭させているが、事態は落着していない[57][58]。

至大4年(1311年)1月、クルク・カアンが急死してブヤント・カアン(仁宗アユルバルワダ)が即位し、同年5月には車里と八百媳婦が手を組んで攻撃を仕掛けてきたため、雲南王と右丞アグタイに命じてこれを討伐させている[57][55][59]。しかし、『招捕総録』によると同年中には雲南の土官が各地で叛乱を起こし蜂起したため、討伐の効果は上がらなかったようである[55][60]。

皇慶元年(1311年)8月、再び雲南王及び雲南行省右丞アグタイ率いる軍団に八百媳婦蛮を討伐するよう命じられたが[57][61]、趙世延らが「たとえラーンナーを征服したとしてもこれ以上兵や将官を失ってしまえば、国家にとっての損失はより大きくなる」と反対したことにより実施には至らなかったとされる[55][62]。なお、同年はマンラーイ王が死去したとされる年でもあり、これによってその息子クン・カーム(チャイソンクラーム)王が新たに即位している[63]。国王の代替わりが影響したためか、同年9月に八百媳婦側は大元に訓象・宝物を献上しており[64]、これがラーンナーからモンゴルに対する初めての朝貢となった[57]。これを受けて、ブヤント・カアンは同年9月に「八百媳婦蛮・大・小徹里蛮への征戦をやめ、璽書でもってこれを招論する」ことを宣言した[55][63][57][65]。同年中には車里も内附しており、雲南南部~タイ北部の情勢は急速に安定に向かいつつあった[66]。

皇慶2年(1312年)、雲南行省が「胡知事」という人物を使者としてラーンナーに派遣し、これを受けてラーンナー側は乃愛らを大元ウルスに派遣した[55]。大元ウルス側はこれを「八百媳婦の出降」と見なし(後述するようにこれは誤解であった)、そこで重ねて難甸ダルガチのファフルッディーン(法忽剌丁)を派遣して八百媳婦の支配する乃愛・乃温・官哀・官吾・恰尼・哀当・吾化児・阿吾・阿散・阿哀といった諸地域を招論しようとした[55]。そして、延祐元年(1314年)正月にラーンナーに到着したファフルッディーンとラーンナー王との間で交わされた交渉を、『招捕総録」は以下のように伝えている。

延祐元年(1314年)正月、使者らが木肯に至ると、現地の酋長渾乞溢(クン・カーム/Khun Khram)とその妻南貢弄は配下の乃愛らを派遣した。乃愛らは柵を立てて使者を包囲し、来訪の理由を問うた。使者らは「聖旨を齎すのに、何を説明することがあるというのか」と述べ、敢えて聖旨の内容は述べずに渾乞溢の回答を待つことにしたため、乃要は渾乞溢の下に帰還して報告を行った。これに対し、南貢弄は「使臣は何故我らに告げるべきことを説明しないのか。 使者は我らの城塞に至った所で留めて帰らせよ」と述べたが、 ファフルッディーンはこれに従えないと回答したという。

2月13日に渾乞溢の息子南通(ナムトゥアム/Nam Thuan)が来見し、これに対して使者らは「[雲南]行省は先に汝らを招くために胡知事らを派遣した。汝らはそこで乃愛らを派遣して出降した。そのため聖旨により我らが派遣され汝ら父子を招いたのだ」と述べた。これに対し南通は「我らは降ったつもりはない。 胡知事は朝廷(モンゴル帝国)は地は広く軍は多いと説いたが故に、我らは家中の者を遣わして胡知事とともに見聞させたに過ぎない」と回答した。翌日、南通は乃要を派遣して「胡知事が来た時、我らに衣服と鞍馬を与えてくれた。今汝らも所有する馬を尽く献上せよ」と伝えさせた。

8月に至ってようやく使者達は帰ることを許された。9月8日にクン・カームの下まで至ると、クン・カームは手ずから「白夷」と書いた奏章を使者たちに渡し、また大元ウルス朝廷に献上する象2頭を委ね、また配下の渾乞漏・渾八剌我・董賽・愛章闌の者達にも使者に随行するよう命じた。…… — 佚名、『招捕総録』八百媳婦条[68]

3月17日、ファフルッディーンらは国王の拠る「合二寨(恐らくチェンラーイを指す)[注釈 1]」に至り、クン・カーム王に謁見して詔を宜した。翌日、渾乞濫王は使者に息子の南通を護送し国境地帯を視察させるよう命じ、ファフルッディーンらは当初これを拒否しようとしたが、渾乞濫王が「もしこのまま土地を見させなければ、帰国した後に復命することは何もないだろう」と脅したためやむなく承諾した。しかしファフルッディーンらと南通らが孟范に至った所で比要(パヤオ王国/Phayao)が南通の叔父である力乞倫(クン・クア/Khun khura)が組んで攻撃を仕掛けたとの報が届いたため、南通はファフルッディーンらに自らを助けるよう要求した。そこで大元ウルスの使者たちはナムトゥアムとともに木丙山まで至ったところで敵軍を撃退し、パヤオは大元ウルスの使者が来ていることを知ると遂に退散した。ナムトゥアム一行が孟范に至った所で使者達は帰国することを望んだが、ナムトゥアムは「今や天は熱く水は漲ろうとしている。秋に涼しくなってから帰るとよい」と述べて使者たちを引き留めた。

以上の『招捕総録』の記述と連動する記録がラーンナー側にもあり、『チェンマイ年代記』等によるとマンラーイ王の死後に即位したクン・カーム(チャイソンカーム)王は長子のセーンプーにチェンマイを治めさせ、自らはチェンラーイを拠点としていたとされる[69][70][71]。しかし、セーンプーがチェンマイに入ってから1年後にムンナーイの領主であるクン・カームの弟クン・クアが挙兵し、セーンプーからチェンマイを奪って王位に就いた[72][70][67]。これを受けてクン・カームはセーンプーの弟ナムトゥアムにチェンマイの奪還を命じ、これに成功したナムトゥアムは事前の約束通り王位に就いた[73]。しかし、それから2年目にナムトゥアムの不忠が発覚したため、ナムトゥアムはチャイントン(ケントゥン)に移されてセーンプーが再度チェンマイで王位に就いたという[73]。モンゴル側とラーンナー側の史料の記述を総合すると、1311年に入ってマンラーイ王が死去した後にラーンナー国内ではクン・カーム(渾乞溢)とその弟クン・クア(力乞倫)の間で王位を巡る内紛が勃発したが、モンゴルの助力を得たナムトゥアム(南通)によってクン・クア(力乞倫)は敗れた。武功によってナムトゥアムは一時的に王位を得るも、後に失脚してケントゥンに移されたが、それまでの経緯からラーンナーを代表してモンゴルへの朝貢を主導するようになったのだと考えられる[74]。『招捕総録』の記述と連動するように、延祐2年(1315年)には八百媳婦から使者が派遣され、馴象2頭が献上された記録が残されている[75]。

しかしこうして始まったモンゴルとの国交は延祐3年(1316年)に車里で叛乱が起こったことで一時絶たれてしまった。『招捕総録』によると、延祐3年(1316年)に車里の兀竹魯は阿尼必礙寨の阿白出麻を攻撃して焼き払い、また罕旺とその弟の胡念・愛俄らは銀沙羅甸兀里鹽井部曰女具落索を攻撃してその財物を略奪した。この時も大元ウルス朝廷は使者を派遣して降伏を促した所、白衣の阿愛は偽って己の子を差し出し、引き続き略奪を続けた。その後、愛俄が死ぬと、その一族の罕塞昭愛刺構木力夢兀仲ら5人が後継者の地位を巡って内乱を起こし、火頭郭力を派遣した所、象牙等を齎して投降したという[76]。このように、1310年代後半から起こった車里の内乱は約10年に渡ってモンゴル・ラーンナー間の交渉を滞らせたが、この間にラーンナー側の史料によると1327年(ビルマ暦689年)にクン・カーム王が死去しその息子セーンプー王への代替わりが行われていた。これによってモンゴル・ラーンナーの関係は1320年代末から新たな段階に入ることとなる[74]。

宣慰司都元帥府の設置

泰定2年(1325年)、10年近くに渡って内乱を続けてきた大・小車里が再度内附し、7月には車里総官府が設置された[57]。これによって交通が確保されたためか、翌泰定3年(1326年)5・7月にはナムトゥアム(招南道/Cao nam Thuan)がその息子招三らを派遣して訓象・方物を献上し[77][78]、ここにラーンナーからモンゴルへの朝貢は復活した[74][57][79]。泰定4年(1327年)1月には八百媳婦のナムトゥアム(南通)が再び朝貢を行い[80]、これを受けて7月には再びモンゴルの側からラーンナーに使者を派遣し[81]、そして大元ウルス朝廷は同年閏9月に蒙慶宣慰司都元帥・木安府(kengthun 東部の Mong Ngom)・孟傑府(kengthun 南部の Mong Khok)を設置し、同知烏撒を宣慰司事に、ナムトゥアムを宣慰司都元帥に、その子招三斤を知木安府に、甥の混盆を知孟傑府に、それぞれ任命した[82][57][83]。この時大元ウルスに使者を派遣した「招南道」はラーンナー史料に見える「ナムトゥアム」に他ならず、「蒙慶」はナムトゥアムが領地とするケントゥンの古称「Mueng khuen」の音写で、木安府・孟傑府もケントゥン周辺の地名と見られる[84][注釈 2]。

致和元年(1328年)は大元ウルスで天暦の内乱が勃発した時期であるが、八百媳婦は同年中の5月[85]と11月[86]の2度に渡って「哀牢」なる人物を使者として派遣している[82]。しかし、1328年に派遣された「哀牢」はそれまでの記録に見られない名前であり、黎道綱は1327年にラーンナー王の代替わりが起こっていることを踏まえ、1328年以降に使者を派遣したのは既にナムトゥアムではなく新王のセーンプーではないかと推測している[84]。天暦2年(1329年)2月にも八百媳婦は周辺諸族とともに朝貢を行っているが[87]、同年末には天暦の内乱に連動したバイクの乱が雲南で勃発しており、一時期両国の折衝は絶たれた[82]。

「天暦の内乱」終結からしばらく経った至順2年(1331年)6月20日、「八百等処宣慰司都元帥府」がラーンナーに設置され、土官の昭練(セーンプー)が「宣慰使都元帥」に任命された[82][88][89]。またこれと連動して臨安元江等処宣慰司兼管軍万戸府、孟定路と孟肙路には軍民総管府(従三品)、者線・蒙慶甸・銀沙羅等甸には軍民府(従四品)、孟併・孟広・者樣等甸には軍民長官司(従五品)が、それぞれラーンナーの領域内に設置されている[82]。なお、同年8月には麓川(現在の徳宏タイ族チンポー族自治州一帯)に[90]、後至元4年(1338年)には老告(現在のラオス)に[91]、それぞれ軍民総管府が設置されており、1330年代にはラーンナーのみならずエーヤワディー川からメコン川に至るタイ族諸政権にモンゴルの影響力が浸透していたようである[92]。

元明交替とラーンナー王国

また、至正元年(1341年)12月には車里の寒賽刀らが叛乱を起こし、これによって再び大元ウルスと八百媳婦を繋ぐ道は一時的に閉ざされた[93][94]。そのためか至正2年(1342年)4月には蒙慶宜慰司が廃止されたが、至正6年(1346年)12月1日には「八百等処宣慰司都元帥府」が再設置され、土官の韓部(パーユー/phayu)が「父の爵位を承襲した」とされる[82][88][95]。この時の宣慰司都元帥府再設置についてはムアン・マオ(Möng Mao/麓川)の情勢が関係していたと考えられ、『雲南機務抄黄』によると、おおよそ至正3年(1343年)頃に麓川が瀾滄江沿岸の遠干府・威遠府を占領するという事件があったという[93]。八百媳婦や車里もまた麓川の侵攻の対象となっていたがために、韓部(=パーユー)は大元ウルスの後ろ盾を得る必要が生じ、「八百等処宣慰司都元帥府」が再設置されるに至ったと見られる[93]。

しかし至正10年代頃から大元ウルスでは紅巾の乱が勃発し、支配力を低下させた大元ウルスとラーンナーの通行関係は途切れた[93]。紅巾の乱の首領の一人から成りあがった朱元璋は1368年(至正28年/洪武元年)初頭に明朝を建国し、同年8月に大都を陥落させたため、中国史上ではこれを以て「元朝の滅亡」とする。しかし、実際には1368年以降も各地でモンゴル系の勢力が健在であり、明朝が梁王バツァラワルミの支配する雲南を征服したのは洪武14年(1381年)末のことであった[93]。翌洪武15年(1382年)3月、明朝によって雲南布政司とこれに属する52府・63州・54県が設置されたが、その中にラーンナーに属する孟傑・木按・孟絹・蒙慶といった地名が見られる[93][96]。そして洪武21年(1388年)8月には初めて八百媳婦国が明朝に対して朝貢を行い[97]、これより八百媳婦=ラーンナーと明朝の外交が始まることとなる。

影響

モンゴルのラーンナー侵攻がもたらした影響として、まず最初に挙げられるのは、この遠征を通じてモンゴルの支配体制が雲南南部地区まで浸透したことである[98]。『元史』地理志が述べるように、雲南南部地区は大理国時代から諸民族が半ば自立する状態にあり、モンゴルが大理国を滅ぼした後も状況は変わらなかった[98]。ラーンナー遠征は惨憺たる結果に終わり、重い軍事負担が雲南内部での叛乱を引き起こしもしたが、長期的な視点で見れば後方基地となった雲南南部地区での支配体制の確立をもたらしたと評されている[98]。

また、この遠征がもたらしたもう一つの影響として、メコン川を通じた中国大陸と東南アジア諸国との交流が活発化したことが挙げられる[98]。ラーンナーはメコン川の中流域に位置してメコン川交易の要衝に当たり、雲南方面から東南アジア諸国に入る玄関口という側面を有していた[98]。ラーンナー遠征は中国-雲南-ラーンナー-東南アジア諸国という交易ルートを活発化させたと考えられ、1338年に八百が設置された7年後に現在のラオスに位置すると見られる「老告」に軍民総管府が設置されたことは、その最たる例と言える[98]。

中国人研究者の謝信業はモンゴルのラーンナー侵攻を総括して、モンゴルの対ラーンナー政策は「征討(征服・討伐)」「招討(招論・討伐)」「招撫(招諭・安撫)」の3段階に分けられると指摘した[99]。クビライは「海内海外諸国を臣属させる」という目的の下、他の東南アジア諸国同様にラーンナーにも遠征軍を派遣し、このようにラーンナーを征討対象と見る傾向はオルジェイトゥ・カアンの治世まで引き継がれた[99]。しかし、オルジェイトゥ・カアンの時代にラーンナーへの遠征軍が大敗を喫するとモンゴルは軍事的にラーンナーを征服する意欲を失った[99]。一方で1330年代に入るとラーンナー内部で内乱が生じ、ラーンナーの王族たちは自らの立場を有利とするためにモンゴルとの交流を求め、モンゴル側は要求に応えて援軍を派遣すると同時に官位を授けた[99]。両国の関係はセーンプー王の時代にラーンナーの内紛が収まり、大元ウルスが「八百等処宣慰司都元帥府」を設置したことで安定化した[99]。

ラーンナー側の伝承

要約

視点

ジョルジュ・セデスはパーリ語史書『ジナカーラマーリー(Jinakālamāli)』などに「1287年にチェンラーイの王マンラーイ、パヤオの王ガムムアン、スコータイの王ラームカムヘーンという三つのタイ人国家の首長が同盟を結んだ」という記述があることを紹介し、また「1287年」がモンゴル軍がパガンを占領した年であることからこれをモンゴル軍の脅威に対抗するための同盟であると論じた[100][101]。セデスが提唱したこの学説は東南アジア史の通説として定着し、チエンマイ県旧庁舎前にはこの「三王の同盟」を描いた銅像が築かれるに至っている[102]。

しかし、日本人研究者の飯島明子はそもそも『ジナカーラマーリー』は16世紀前半に成立した史書であって史料的価値は低く、また原テキストには「朋友たる三王、Mamrāya,Purachādana,Rocarāja」としかなくこれを「マンラーイ・ガムムアン・ラームカムヘーン」と読むのはセデスの解釈に過ぎない、と指摘した[103][104]。また、セデスは1581年に製作されたとみられる「チェンマン寺刻文」に「1298年のチエンマイ建設にパニャー・マンラーイ・チャオとパニャー・ガムムアン、パニャー・ルアンの三人が参画した」旨の記述があることも「三王の同盟」の傍証であると論じているが、これは『ジナカーラマーリー』よりも更に成立が遅く、やはり13世紀末の歴史を知る上での良好な史料とは言いがたい[103][104]。

更に、『ジナカーラマーリー』よりも成立が古い『ムーラサーサナー』には「チエンマイ建設に三王が協力した」旨の記述がないことも、三王にまつわる伝承が後世になって成立したことを裏付ける[105]。結局の所、「マンラーイ・ガムムアン・ラームカムヘーンら三王の同盟」は史実とは認めがたく、「16世紀当時に『三王の同盟』にまつわる伝承が存在した」という以上のことはいえないのが現状である[103][104]。

なお、チエンマイとパヤオには「クン・チュアン」という共通の英雄的祖先にまつわる伝承があり、年代記上でも「父祖の代(cen pu)よりの朋友関係」「同一の家(huean diaw)」といった表現がなされる[106][105]。このような同族意識はチエンマイとパヤオに留まるものではなく、ベトナム北部に比定されるケーオ・プラカンの王がマンラーイに対して「ともにチュアンの血を引く両者は同じ一族である」と述べたという伝承や、シップソーンパンナーの初代王が「チュアン」に通ずる「パヤー・チュン」と呼ばれていたことなどが知られている[106][105]。このように、チエンマイとパヤオを初めとして北方のタイ系諸勢力には同族意識があり、このような意識が「三王の同盟」伝承の背景にあったと推測される[107][108]。

また、セデスがラームカムヘーンに比定した「パニャー・ルアン」も特定の歴史上の人物というよりは神話・伝説上の人物と見るべきで、「チュアン」と同様に13世紀を遡る時代に起源を有する集合的シンボルと見なすべきであると考えられている[109][108]。

モンゴルとタイ湾諸勢力との関係

要約

視点

13世紀におけるタイ湾諸勢力の独立

上述したようにモンゴル軍の現タイ王国の領域への軍事侵攻はタイ北部に留まったが、一方でタイ中部・タイ南部のタイ湾に面する諸勢力とは海上交易路を通じて交渉があった。13世紀頃の漢文史料上に現れるタイ湾に面する諸勢力としては、「必察不里(ペッチャブリー)」「真里富(スパンブリー)」「蘇門傍(スパンブリー)」「羅斛(ロッブリー)」「暹(シャム)」などが知られている[110]。この中で最も重要なのが「暹」で、 かつてはこれをスコータイ朝と見なしてきたが、現在では後のアユタヤ朝に連なる勢力と見なすのが主流である[111][112]。『宋史』陳宜中伝によると、陳宜中は南宋復興のため占城にまで至るも、至元19年(1282年)にモンゴル軍が占城まで侵攻してきたために「暹」まで更に逃れ、その地で客死したとされる[113][114][115][116]。これは「暹」に関する記録の中でも最初期のものであるが、この記述から1280年代には中国大陸~チャンパー~暹を繋ぐ海洋交易路が確立していたこと、暹には既に華人移住者が存在していたことが読み取れる[115]。また一方で、モンゴル側にも同年に暹国に何子志という使者を派遣したが占城国に拘束されてしまったとの記録があり[117][118]、この時既に「暹」の存在を認識して外交接触を始めていたことが分かる[119]。

この頃のタイ湾情勢を窺える貴重な史料が『大徳南海志』(1304年成立)で、当時の東南アジア諸国を以下のように記している[120]。

真臘国は真里富·登流眉·蒲甘·茸里を管する。羅斛(ロッブリー)国。

※ただし真里高は羅斛よりも更に西方に位置し、真臘国がこの頃真里高を管轄していたというのは古い情報に基づく誤った情報であると考えられる[121] — 陳大震、『大徳南海志』

暹(シャム)国は上水(ナコーンサワン)・速孤底(スコータイ)を管する。

単馬令(ターンブラリンガ)国は小西洋日囉亭・達刺希・崧古囉・凌牙蘇家・沙里・仏囉官・吉蘭丹・晏頭・丁伽蘆・迫嘉・朋亨・口蘭丹を管する。

これを宋代に編纂された『諸番志』(1225年成立)の記述と比較すると、真臘国の属国であった羅斛国、三仏斉の属国であった単国がそれぞれ強国に成長し、この2つの大国に挟まれる位置に「暹国」という新興国が登場したことが読み取れる[121][122]。一方、アンコール朝のジャヤヴァルマン7世が建造したクメール寺院がマレー半島の付け根辺りに現存しており、13世紀初頭まではタイ湾北部一帯がアンコール朝の支配下にあったこと、13世紀半ば以後からタイ系諸勢力が自立を始めたことが確認される[123]。

13世紀後半のモンゴル-タイ湾諸勢力関係

『元史』には羅斛国がタイ湾諸国の中でいち早く至元26年(1289年)・至元28年(1291年)に朝貢を行ったことが記録されており、この頃既にアンコール朝から独立していたことを裏付ける[124]。これに遅れて至元29年(1292年)110月に初めての派遣した朝貢使が広州に到着し、これを受けてモンゴル朝廷は至元30年(1293年)4月に逼国に対して招論使を派遣した[124]。そして、至元31年(1294年)6月にはペッチャブリー国のカムラテンが使者を派遣したのに対して、モンゴル側は同年7月に「暹国主、カムラテンに来朝するよう招論した」との記録があり、これによってこの時期の「暹」はペッチャブリーに位置していたことが確認される[125]。なお、『元史』暹伝の冒頭には「元貞元年(1295年)に国が派遣した使者がモンゴル側からの使者と入れ違いになって到着した」旨の記述があるが[126]、この入れ違いになったモンゴル側の使者とはまさしく1294年7月に派遣された使者のことと考えられる[125]。

更に『元史』暹伝は続けて、モンゴル朝廷に至った国からの朝貢使は急ぎ帰国させられ、「人は古くからマレーと敵対していたが、今では皆元に服属したのであるから、マレーを攻撃してはならない」との命を本国に持ち帰ったと記述する[127][128]。この記述から、新興国である暹国は南下してマレー半島まで進出し、マレー人と敵対関係にあったようである[127][115]。なお、1293年にモンゴル海軍がジャワ島へ侵攻する途上でマレーに対しても使者が派遣しており、この招論に応じたマレーが派遣した使者が1294年に到着したとの記録がある[127]。モンゴルが暹国=ペッチャブリーに対してマレーへの侵攻をやめるよう要求したのは、まさにこの時マレーがモンゴルに使者を派遣すると同時に国の侵攻に歯止めをかけるよう求めたためと考えられる[127]。

14世紀前半のモンゴル-タイ湾諸勢力関係

クビライが亡くなりオルジェイトゥ・カアンが即位して以後も暹国を始め東南アジア諸国から相次いで使者が派遣されたが、とりわけ大徳3年(1299年)には多くの国から使者が訪れた。この年、暹国=ペッチャブリーの「世子」も使者を派遣して「父が与えられたを同様に賜りたい」と申し出ており、この頃カムラテンが亡くなってその息子が跡を継いだようである[129]。しかしモンゴル側は丞相のハルガスンが「馬を下賜することで近隣への侵攻に用いられることを恐れる」と進言したことによって国の要求を拒絶しており、これもまた同年に使者を派遣しているマレーの働きかけによるものであったと考えられる[129]。しかしマレーはこの1299年と1301年を除いてモンゴルに朝貢した記録がなく、モンゴルに対しての外交交渉は卓越していたが、全体としては暹国に劣勢であったようである[129]。

ところが、暹国からの朝貢は至治3年(1323年)を最後に途切れ、代わってジャワからの来貢が盛んとなり、1320年代から1330年代にかけてマジャパヒト王国が東南アジアの海上交易の覇権を握ったようである[129]。汪大淵の『島夷志略』(1349年成立)にはこれを裏付ける記述があり、「近年(1340年代頃か)」に暹国は70余りの船でシンガポールに侵攻したが、ジャワの使節が近づいているのを聞くとすぐに逃げ出してしまったという[130][115]。そして、同じく『島夷志略』によると、至正己丑(1349)夏5月に暹国は羅斛国に降伏したとされる[130][131][132]。これに対応するように、タイ語の諸史料では1351年にスパンブリーとロッブリーが統合することで「アユタヤーの基礎が置かれた」とされる[133][134][135]。すなわち、何らかの理由で拠点をペッチャブリーからスパンブリーに移していた暹国は1349年に羅斛国に征服され、暹国を併合した羅斛国によって改めて1351年に暹羅斛=アユタヤ朝が建国されたこととなる[133]。

以上みてきたモンゴルとタイ湾諸勢力との関係をまとめると以下のようになる。タイ湾沿岸部は13世紀初頭までアンコール朝の間接支配下にあったが、13世紀半ばよりペッチャブリー・スパンブリー・ロッブリーといったタイ系諸勢力が一斉に成立した。その内最も勢いがあったのが「暹国」で、マレー半島にまで南下してマレー人を脅かしたが、マレー人は13世紀末に東南アジアに進出しつつあったモンゴル軍の勢威を利用して暹国に対抗しようとした。一方、これと並行して暹国もモンゴルに使者を派遣しており、この時の支配者が「ペッチャブリーのカムラテン」であったことから、この頃の暹暹はペッチャブリーに位置していたことがわかる。1300年代から1310年代にかけて暹国は積極的にモンゴルに来朝し海上交易路の覇権を握っていたようであるが、1320年代に入るとジャワ島のマジャパヒト王国がこれに取って代わり暹国とモンゴルの交流は途切れる。そして1349年に暹国(スパンブリー)が羅斛国(ロッブリー)に征服されることで新たなタイ系国家アユタヤ朝=暹羅が成立し、1368年には中国大陸でも元明交代が起こることでタイ史は新たな段階に入ることとなる。

漢文史料上から見るラーンナー王統

| マンラーイ/Mangrai | |||||||||||||||||||||||||||||||

| クン・カーム/Khun Khram 「蛮酋」渾乞溢 | クン・クア/Khun Khura 「南通叔父」力乞倫 | ||||||||||||||||||||||||||||||

| セーンプー/Saen Phu 「八百等処宣慰使都元帥」昭練 | ナムトゥアム/Nam Thuan 「渾乞濫子」南通 | ||||||||||||||||||||||||||||||

| カムフー/Khamfu | |||||||||||||||||||||||||||||||

| パーユー/Phayu 「八百宣慰司」韓部 | |||||||||||||||||||||||||||||||

| クーナー/Kuna | |||||||||||||||||||||||||||||||

| セーンムンマー Saen Muang Ma | |||||||||||||||||||||||||||||||

| サームファンケーン/Sam Fang Kaen 「八百大甸二軍民宣慰使」招散 | |||||||||||||||||||||||||||||||

系図の基本形とアルファベット転写はパヤオの「スワンナマハーウィハーン寺刻文」に拠った。太字は最古のラーンナー史料であるランプーンの「プラユーン寺刻文」に見える王名。

脚注

参考文献

Wikiwand - on

Seamless Wikipedia browsing. On steroids.