Loading AI tools

主観的または意識的感覚、質感 ウィキペディアから

クオリア(英語: qualia〈複数形〉、quale〈単数形〉)または感覚質とは、『脳科学辞典』によれば、感覚的な意識や経験のこと[1]、意識的・主観的に感じたり経験したりする質のこと[1][注 2]。『広辞苑』によるとクオリアは「感覚的体験に伴う独特で鮮明な質感」であり、「脳科学で注目される」概念である[2]。

神経科学者の土谷尚嗣らの論文によれば、クオリア(主観的意識)は理数系学問(自然科学)で観測・解明できないという見解が哲学・心理学・認知科学などから多く出ている[3][4]。一方で神経科学などからは、クオリアを観測し解明を進めている研究が複数発表されている[5][6][7][注 3]。

2016年、『脳科学辞典』で神経科学者の土谷尚嗣が執筆した項「クオリア」によると「脳科学では、クオリアはなんらかの脳活動によって生み出されていると考える」[1]。また前掲書には、「哲学者は長くクオリアについて論じてきたが、クオリアという概念に意味があるかどうかですら、意見が分かれている」とある[1]。

2009年、『スタンフォード哲学百科事典』で哲学者のマイケル・タイが言うにはクオリアとは、心的生活のうち、内観によって知られうる現象的側面である[10]。

2009年に精神科医・神経科学者ジュリオ・トノーニと計算神経科学者デイヴィッド・バルドゥッツィは、意識の統合情報理論に基づく学術論文「クオリア:統合情報の幾何学」を発表した[5]。この論文は幾何学的手法によって、クオリアの複合体である「クオリア空間(“qualia space”、略称は“Q”)」を、「神経生理学的データ(“neurophysiologic data”)」として計測した[11]。前掲論文は例えば、次の通り述べている[12]。

2017年に神経科学者・医用工学者ロジャー・D・オープウッドの学術論文は、「ECoGデータ(皮質脳波検査データ)」およびガンマ波振動とアトラクターを解析して、「クオリアは高確率で局所的皮質ネットワーク内における情報処理の結果である」と述べている[6][注 5]。

2018年にIBM社が出願した情報工学の特許技術では「疲労、気分、および疼痛や苦痛の重症度」等といったクオリアを、「クオリアデータ(“qualia data”)」として情報処理している[7]。

この節の正確性に疑問が呈されています。 |

茂木健一郎は1997年に『脳とクオリア』を出版し[13]、2002年にはその改訂版("updater")をWebページとして公開した[13][14]。茂木のWebページによれば、クオリアは「私たちの心が感じることのできる質感」である[15][要出典科学]。クオリアは2種類あり、一つは「ユニークで独立したある種の感じ」としての「感覚的クオリア」、もう一つは「『何かに向けられている』感覚」としての「志向的クオリア」だという[15][要出典科学]。

茂木は2001年の『日本ファジィ学会誌』の論文で、クオリアの定量的研究について次のように述べている[16]。

もしクオリアに関して物質的過程でない「隠れたパラメータ」を主張するならば、それは「心脳二元論を唱えているに等しい」、と茂木は言う[16]。物質系には、原因と結果の「因果的必然性」がある[17]。客観的な物質系は、定量的な変数(位置・速度・運動量など)によって決定されており、これが物質系の「因果的必然性」である[18]。主観的なクオリアの「因果的必然性」は、物質系の「因果的必然性」に従っている[18]。そして物質系の「因果的必然性」を表現する際は、定量的な記述(微分方程式・差分方程式・行列力学・セルオートマトン・経路積分など)が使われている[18]。茂木によればクオリアの「因果的必然性」も、同様に厳密な原理に基づいているが、これを表現する記述方法はまだ見つかっていない[17]。

なお、クオリアがニューロン活動に伴う現象として数学的形式化(定量化)されクオリア問題が解決されていくと、ヴィトゲンシュタイン以来の「言語論的転回」が起きると茂木は述べている[19]。「ニューロンの活動も究極的にはシュレディンガー方程式のような定量的な法則によって支配されている」が、「そもそもニューロン活動を客観的に記述している時に用いている数学的フォーマリズム〔数学的形式〕とクオリアがどのような関係にあるのかが明らかにされなければ、問題の本質的な解決にならないだろう」[20]。例えば数学的言語の一つに、「シュレディンガー方程式」がある[19][注 7]。これに対しクオリアは「一見数学的フォーマリズム〔数学的形式〕に乗らず、一切の定量化を拒否しているかのように見える」[20]。しかし人間の認知過程上では、「シュレディンガー方程式」は《白いクオリア(背景色)の上にある黒いクオリア(文字色)》として認知されている[20]。つまりクオリアを表現しているという点では、自然言語として表現される風景(「木漏れ日」等)も、数学的言語として表現される「シュレディンガー方程式」も同様である[20]。

つまりクオリアの表現という点から考えれば、実は「数学的言語」と「自然言語」との間に本質的な差は無い[20]。クオリアが数学として解明されていけば[19]、人間の知性(すなわち数学的言語と自然言語)を基礎から再検討することが近い将来必要になる、と茂木は結論している[20]。

クオリアの問題は説明のギャップ、「クオリア問題」または「意識のハードプロブレム」[22]などと呼ばれている。

クオリアという言葉は、「質」を意味するラテン語の名詞 qualitas (あるいは qualis) に由来する。この言葉自体の歴史は古く、4世紀に執筆されたアウグスティヌスの著作「神の国」にも登場する。しかし現代的な意味でこのクオリアという言葉が使われ出すのは、20世紀に入ってからのことである。[要出典]

まず1929年、哲学者クラレンス・アーヴィング・ルイスが著作『精神と世界の秩序』[23]において現在の意味とほぼ同じ形でクオリアという言葉を使用した。

与件(the given)の識別可能な質的特徴というものがたしかに存在する。それは異なる諸経験において復現(リピート)し、それゆえ、普遍者の一種である。それを私は「クオリア」と呼ぶ。そうしたクオリアは、この経験においてそしてあの経験において何度も認識されるという意味で普遍者ではあるのだが、しかし物体の性質とは区別する必要がある。 … クオリアは直接に経験され、与えられる。そして、いかなる誤りの可能性ももたない。というのもそれは純粋に主観的だからである。他方、物体の性質は客観的である。すなわち物体に性質を帰属させることは、誤りのある一つの判断である。物体を述定することで主張されるのは、ある単一の経験の中で与えられうるものを超越した事柄なのである。 — ルイス『精神と世界の秩序』(1929年)[24][25]

その後、1950年代から1960年代にかけて、ルイスの教え子であるアメリカの哲学者ネルソン・グッドマンらによってこの言葉が広められた[26]。

1974年、主観性の問題に関する有名な論文が現れる。アメリカの哲学者トマス・ネーゲルが提示した「コウモリであるとはどのようなことか」という思考実験において[27][28]、物理主義は意識的な体験の具体的な表れについて、完全に論じ切れていない、という主張が強く訴えられた。1982年にはオーストラリアの哲学者フランク・ジャクソンが、マリーの部屋という思考実験を提唱し、普通の科学的知識の中にはクオリアの問題は還元しきれないのではないか、という疑念が提唱された[29]。また1983年にはアメリカの哲学者ジョセフ・レヴァインが、脳についての神経科学的な説明と、私たちの持つ主観的な意識的体験の間には、ギャップがある、という説明のギャップの議論を展開する。こうしたネーゲル、ジャクソンの論文が登場しはじめた1970年代後半あたりから、徐々に科学や物理学との関連の中でクオリアの議論が展開されることが多くなった。[要出典]

こうした流れの中で最も強い反響を得たのは、オーストラリアの哲学者デイヴィッド・チャーマーズの主張である。1995年から1997年にかけてチャーマーズは一連の著作[22][30]を通じて、現在の物理学とクオリアとの関係について、ハードプロブレム、哲学的ゾンビといった言葉を用いて非常に強い立場での議論を展開する。今までの哲学者の議論がどちらかというと控えめな形での物理主義批判であったのに対し、チャーマーズは「クオリアは自然界の基本的な要素の一つであり、クオリアを現在の物理学の中に還元することは不可能である。意識の問題を解決するにはクオリアに関する新しい自然法則の探求が必要である。」という強い立場を前面に押し出す。このチャーマーズの立場は岩石やサーモスタットにさえ意識体験があるとする汎心論を含むほど強い立場であり、古典的なデカルト的実体二元論の復活だ、といった誤解による批判も含めて強い反論があった。こうした強い反応が出た背景には脳科学・神経科学が大きい注目を浴び始めていた時代的タイミングがあった。何にせよ、この議論は大きな反応を呼び、今まで一部の哲学者の間だけで議論されていたクオリアの問題が広い範囲の人々、哲学者のみならず、神経科学者や、エンジニア、理論物理学者などへ知れ渡る一つのきっかけとなる。[要出典]

その後、ツーソン会議 (1994年-) や意識研究学会 (1994年-) などの国際的な研究会・学会も継続的に開催され、Consciousness and Cognition (1992年-) , Journal of Consciousness Studies (1994年-) , Pysche (1994年-) といった意識を専門的に扱う学術雑誌も号を重ねる。そして意識の問題を扱った数多くの書籍が出版されていく。これらによって意見の一致が見られるようになった、というわけではないが、さまざまな分野でどういう問題が議論されているのか、何が論点なのか、といった問題に関する情報についての相互理解は進むようになった。[要出典]

哲学的な思索の歴史を振り返ると、類似の意味を持った概念は歴史上、いくども使われている。たとえばジョン・ロックが一次性質と対比させて使った二次性質という概念、カントが物自体という概念と対比して使った表象、論理実証主義者たちが使用したセンス・データ(感覚与件)の概念、また現象学における現象、そして仏教における六境、西田幾多郎における純粋経験等がある。これらは異なる文脈や意味で使用されてきた言葉だが、主観的な意識的な体験、意識的な現れ、のことを主に指す言葉として、それぞれの時代の議論の中で用いられた。[要出典]

西洋哲学の歴史の中での扱いの変化を見ると、こうした意識へ表れるもの、というのは、長い間、もっとも確実で疑い得ないものとして扱われてきた。つまり主に認識論(正しい知識とは何か、確実な知識とは何か、ということを扱う哲学の一分野)の議論の中で、一番確実視される基盤的なものとして扱われることが長く続いた。たとえばカントは、世界の本当の所どうなっているかは分からない(物自体は知りえない)、しかし意識への表れ、表象については語りうる、といった認識論を展開した。20世紀前半の論理実証主義者らは、科学の認識論的な基礎付けは、さまざまな命題を最終的には感覚的な言明(赤い色が見える、など)に帰着させることで達成されるだろう、といった考え方をした。しかしこうした20世紀前半まで、西洋哲学の中で、そうした主観的で意識的な感覚というのがそもそも何なのか、という議論はさほど活発ではなく、問われることもそう多くなかった。 20世紀終盤になって出てきたクオリアに関する説明のギャップやハードプロブレムの議論は、認識論の文脈というより、主観的な意識的体験とは何のか、これは脳と同じものか、違う存在か、といった存在論的な議論が大きい比重を占めている。[要出典]

人間の体験するクオリアは実に多彩であり、それぞれが独特の感じをもつ。たとえば視覚、聴覚、嗅覚からはそれぞれ全く違ったクオリアが得られる。どういった状態にクオリアがともない、またどういった状態にはともなわないのか、この点はしばしば議論の的となる。[要出典]以下に、独特の質感を持つ、つまりクオリアを持つと多くの人が考えるものの例をあげる[注 8]。

他にも冷熱体験や、さらには感情もクオリアをともなうと考えられている。[要出典]

心的表象、意識的な思考、そして自分という感覚は、それが質感を持つかどうかについて議論が分かれる。[要出典]

このようなクオリアの種類のことを感覚のモダリティーと呼ぶ。感覚のモダリティーは基本的にお互いに異なっているのだが、時には違ったモダリティーが混ざり合うこともあり、そのような現象は共感覚と呼ばれている。[要出典]

Daniel Dennett はクオリアの要因として4つの特性を示した。 これによるとクオリアはつぎの4性質を備える。

クオリアがどういったものかであると定義するかには様々な考え方があるが、おおよそ次にあげるような性質があるものとして議論される。

クオリアの問題を扱った思考実験に以下のようなものがある。

たとえばリンゴの色について考えた場合、自然科学の世界では「リンゴの色はリンゴ表面の分子パターンによって決定される」とだけ説明する。つまり、リンゴ表面の分子パターンが、リンゴに入射する光のうち700ナノメートル前後の波長だけをよく反射し、それが眼球内の網膜によって受け取られると、それが赤さの刺激となるのだ、と説明する。[要出典]そしてこの一連の現象のうち、[要出典]

という点に関しては神経科学でも物理学でも哲学でも、専門分野の違いに関わりなく、ほぼすべての研究者の間で意見が一致する。[要出典]

だがこうした物理学的・化学的な知見を積み重ねても最後のステップ、すなわち「この波長の光がなぜあの「赤さ」という特定の感触を与え、この範囲の光はどうしてあの「青さ」という特定の感触を与えるのだろうか」といった問題は解決されない。[要出典]

この現在の自然科学からは抜け落ちている残されたポイント、すなわち「物理的状態がなぜ、どのようにしてクオリアを生み出すのか」という問題について、哲学者ディビッド・チャーマーズは1994年、ツーソン会議という意識をテーマとした学際的なカンファレンスで「それは本当に難しい問題である」として、その問題に「ハード・プロブレム」という名前を与えた[32]。

向精神薬や大脳皮質への電気刺激の実験などからも分かるように、「脳の物理的な状態」と「体験されるクオリア」の間には因果関係があると推測される。しかしながらそれが具体的にどのような関係にあるのかはまだ明らかではない。この「脳の物理的な状態」と「体験されるクオリア」がどのような因果関係にあるのか、という問題に対しては、抽象的ではあるが様々な仮説が提唱されている[33]。こうした「クオリアを整然とした自然科学(とりわけ物理学)の体系の中に位置づけていこう」という試みは、クオリアの自然化(英語: naturalization of qualia)と呼ばれ、心の哲学における重要な議題のひとつとなっている[34]。

クオリアに関する議論は様々な論点が知られている。なかでも最も大きな論争となるのは、クオリアは現在の物理学の中でどこに位置づけられるのかという、形而上学的・存在論的な位置づけについての哲学的な議論である。この問題に対する考え方や分類は論者によって様々であり、一概に分類することはできない。しばしば、各人の立場は物理主義から二元論までの段階的なスペクトルのどこかに位置づけられるとも言われる。ここでは簡単に心身問題の伝統的な三つの立場、物理主義的立場(いわゆる唯物論的立場)、そして二元論的立場、そして観念論的立場、の三つに分けて説明する。現在の議論の中心は主に物理主義的な立場と二元論的な立場の間で行われている。哲学的な立場に関するより詳細な分類についてはチャーマーズによるA, B, C, D, E, Fの6分類[35]などがある。

クオリアは何か非常に真新しく、現在の物理学の中には含まれていないもののように見えるが、そんなことはない、すでに含まれているのだ、という立場。こうした立場は一般に唯物論または物理主義的と呼ばれる。[要出典]

この立場を取る世界的に有名な論者としてフランシス・クリック[36]、ダニエル・デネット[37]、チャーチランド夫妻(パトリシア・チャーチランド、ポール・チャーチランド)が、また日本語圏で有名な論者として信原幸弘[38]、金杉武司[39]がいる。この立場ではフロギストン、カロリック、生気といった科学史上の誤りを例にとって、クオリアもそうした例のひとつに過ぎないと考える。物理主義的立場には、同一説、機能主義、消去主義、表象説、高階思考説など様々なバージョンがある。

クオリアに関する物理主義的立場の代表的なものの一つが、志向説(表象説)である。その主要な論者はギルバート・ハーマン、マイケル・タイ、フレッド・ドレツキである。彼らによれば、クオリアは(あるいはクオリアの代わりにあるものは)、ある種の志向的内容(表象内容)である。このようにクオリアと志向性の関わりを積極的に提案する者はしばしば物理主義者であり、かつしばしば機能主義者であるが、必ずしもそうとは限らない。例えばデイビッド・チャーマーズは物理主義者ではないが、クオリアと志向性に密接な関わりがあると考えている。[要出典]

クオリアは現在の物理学の範囲内には含まれていない、と考える立場。つまり既知の物理量の組み合わせでクオリアを表現することはできない、という立場。こうした立場は一般に二元論的と呼ばれる。ただし二元論と呼ばれてはいるが、霊魂や魂の存在を仮定するデカルト的な実体二元論を主張しているわけではない。この点を区別するために現代の意識に関する二元論のことを自然主義的二元論とも言う。[要出典]

この立場は大きく次の二つに分かれる。ひとつは「物理学の拡張によって問題は解決される」という立場である。そしてもう一つは「そもそも私達人間の思考能力、認知能力の範囲内では、この問題は解けない」という立場である。[要出典]

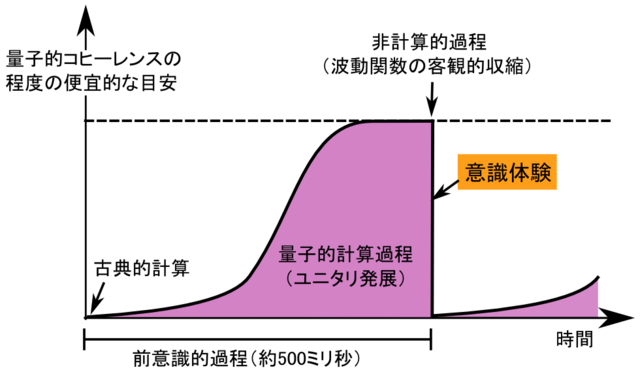

クオリアは現在の物理学に含まれていないから、クオリアを含んだより拡張された物理学を作ろう、という立場。世界的に有名な論者としてデイビッド・チャーマーズ[30]、ロジャー・ペンローズ[41]が、またペンローズの流派に属する日本語圏で有名な論者として茂木健一郎[42]がいる。この立場には二つの違った流れがある。

クオリアは現在の物理学に含まれておらず、ハードプロブレムは依然として残っているが、私たち人間の能力では、この問題は解くことができないだろう、と考える立場。一般に新神秘主義と呼ばれる。[要出典]

代表的な論者にトマス・ネーゲル、コリン・マッギン[45]、スティーブン・ピンカーなどがいる。ネーゲルは意識の主観性の問題を解決するには、宇宙に関する見方を根本的に変えるような概念枠の変化がない限り無理だろう、と考える[46][47]。マッギンは、人間という種が持つ固有の認知メカニズムはある一定の能力的限界を持っており、そのキャパシティを超えた問題が人間には把握できない、という認知的閉鎖(英語: cognitive closure)の概念を軸に置く。そして意識の問題はそうした私たち人間のキャパシティの範囲を超えた問題、つまり解決できない問題なのだと考える。

主観性を思考の出発点に置きつつ物理主義と二元論の間の対立の構図を批判する立場がある。この立場から主張される主な論点として、物理主義も二元論もともに客観的な物理的実在を最初から前提している事についての批判、がある。たとえばマックス・ヴェルマンズ(Max Velmans)は再帰的一元論(英語: reflexive monism)と呼ぶ自身の立場の中で(2008年、Reflexive Monism)[48]、客観的な物質概念は意識体験から得られたものであり、客観的な物質概念を最初から前提している立場は、それが物理主義的立場であれ二元論的立場であれ、そもそもの議論の前提がおかしいと主張する。こうした立場からの分析は現象学的アプローチ(Phenomenological approach)とも呼ばれる。

日本語圏では永井均がこれと似た主張を行う[49][50]。永井は客観的な物質概念はもとより、現象意識という概念も一種の構成概念であるとし、まずあるのはたった一つの自分の主観性(永井は<私>、「これ」などと書く)だけである点を強調する。加えて永井は主観的な意識の問題は、「現在であること」(現在性、now)、「現実であること」(現実性、actuality)などと同じ、内容的規定性を持たないという点からくる問題だとする(「今」が人によって違っても何も違うと言える所がない、この世界が実在の世界でなくただの可能世界であっても何も違うと言える所がない、この世界から<私>が消え去っても何も違うと言える所がない)。それゆえに、この問題は真性の問題ではあるけれども、にもかかわらず公共的な言語の上では語ることができないもの(ウィトゲンシュタインが言うところの「語り得ないもの」)であり、言語で取り扱えないものだとする。

科学の立場からの研究においては、上に述べたようなクオリアに関する存在論的な議論(「この世界に本当にあるのは何か?」という議論)には直接関わらないのが一般的である。神経科学分野の有名な(非常に分厚い)教科書 カンデルの Principles of Neural Science では意識の主観性の問題に数ページを割いている。そこでは、科学者にはハードプロブレムに直接取り組む前にやるべき事がまだ数多くあるのでそこを研究していけばよい、ということを科学者としての一つの一般的姿勢として示している[51]。フランシス・クリックは「ハードプロブレムに直接取り組むべきでない」こと、またクリストフ・コッホは「意識の神経相関物と意識体験の関係を仮定せず」に研究を行うことを書いている[52]。こうした科学者の主張する内容にはいくつかの点があるが、主に次のようなものがある。

こうした考えを背景に科学者は意識体験に関する実証的な調査・研究を進めている。

意識と相関するニューロン(意識に相関した脳活動:NCC: neural correlates of consciousness 特定の意識体験を起こすのに必要な最小のニューロンのメカニズムとプロセス)を同定していく研究[53]。クリストフ・コッホ[54]が有名である。

これはNCCの研究と並行するが、盲視、半側空間無視、共感覚、幻肢痛、といった様々な事例・症例の調査・研究をもとに質感の問題にアプローチしていくスタイル。ラマチャンドラン[55]が有名。

一般に科学者たちは哲学的な意味での自身の立場ははっきりと主張しないことが多い。科学者ならば全員が物理主義者なのだろう、とも思うかもしれないが、別にそういう分けではなく、各人のクオリアに対する哲学的な立場は様々である。たとえば運動準備電位の研究で有名なベンジャミン・リベットや、また睡眠の研究者であるジュリオ・トノーニのように、自然主義的二元論的な意識についての理論を発表している者もいるし、またヴィラヤヌル・ラマチャンドランのように自分は中立一元論者だとはっきり哲学的なポジションを明言しているような科学者もいる。

クオリアという主題には数多い論点があり、その全体をここで網羅しきることはできない。幾つかの代表的な論点を挙げる。

まず有名な論点として「そもそもクオリアなんてない」という非常に根本的な反論がある。こうした主張を強く行う人物として有名な哲学者としてダニエル・デネットがいる[56]。デネットの立場は消去主義的唯物論(Eliminative materialism)、または消去主義(Eliminativism)と言われる。デネットが行う主張を左側として、デネットがその論敵としている対立側を右側として、両サイドがどういった点で対立し、そしてどういう点では一致しているのか、その状況を以下に簡単に一覧する。

| 感覚質などない | 感覚質はある |

|---|---|

| 脳のすべての過程は物理的・科学的な方法で説明、解明できる。 | 脳のすべての過程は物理的・科学的な方法で説明、解明できる。 |

| それで、もう説明されずに残るものなどない。それで意識の全てが説明される。 | それでも説明されずに残るものがある。それがクオリアである。 |

| 脳の過程で説明されないクオリアというのが何のことなのか、分からない。右のような考えは素朴な直感に基づいた、誤った考え、単なる錯覚である。 | 脳の過程より何より、クオリアが在ることほど、確実なことはない。左のような主張はどこかで現象性を密輸入しているか、自己欺瞞であるか、または神経系における何らかの機能的障害であろう。 |

| 右のような奇妙な事をこれほど自信満々に言う人たちが、一体なぜいるのか。これには何らかの科学的な説明が必要だろう。 | 左のような奇妙な事をこれほど自信満々に言う人たちが、一体なぜいるのか。これには何らかの科学的な説明が必要だろう。 |

| 現象判断の過程、つまりクオリアについて判断している神経過程について科学的に研究すべきである。 | 現象判断の過程、つまりクオリアについて判断している神経過程について科学的に研究すべきである。 |

デネットからすると、クオリアがある、などという主張は錯覚でしかなく、ハードプロブレムは完全な擬似問題である。しかし質感があると確信している側は、この問題を「錯覚」として消去しようという主張は、あり得ないとして拒絶する。この点についてデネットは、これほど強い錯覚が生じるのは、それを担っている一定の神経基盤があるからだろうと論じる。心理学者ニコラス・ハンフリーもデネットと似た立場を取る[57]。ハンフリーによれば、ヒトにとって意識が不可解に思えるのは、そういう錯覚を生み出す機構が脳内にあるからであり、そして「不可解に思えること」それ自体が進化的な意味を持っている、とする。つまり意識が不可解に思えるという錯覚が、不滅の霊魂や来世といった信念の余地を残し、それにより知性を持った人間を完全な絶望からくる自殺から遠ざける、といった意味を持っただろうとする。つまり「意識を不可解であると誤解する機能」からの適応度の向上(残される子孫の数の増加)への寄与があったのではないか、とする。

逆にネド・ブロックなどは、デネットは認知に関わるある種の機能障害を持っているのではないか、という可能性を指摘する。ブロックがこうした主張を行う背景には一定の経験がある。ブロックは自身の教員としての経験から、現象性の問題を理解できない人が、なぜかは分からないが一定数いる、と語っている。ブロックによれば、大学初年度の学生に逆転クオリアの思考実験について説明すると、およそ3分の2の学生は「何を言ってるか分かる」と答えると言う。中には小さいころから自分でその問題を考えていた、という学生もいるという。しかし残りの3分の1の学生は「何の話をしているのか分からない」と答えると言う。ブロックは逆転クオリアの思考実験は、10歳に満たない自分の娘でも理解できたのに、なぜ一部の大学生に理解できないなどという事があるのか、と疑問を持つ。そしてブロックは、ある種の認知的な機能の違いが、現象性の問題の理解を妨げてるのではないかという可能性を指摘する。そしてそうした人の中から、デネットのような主張を行う人が出てくるのではないか、とする。そして、こうした機能的差異は実験的に研究できる対象であろうから、逆転クオリアのようなある種の思考実験への反応と、他のファクターとの相関を取って研究することが可能ではないか、と指摘する[58]。

こうして両サイドの主張は真っ向から食い違っているものの、現象判断の過程、つまりクオリアについて判断している神経過程について科学的に研究することが重要だ、という点では、両サイドにいる多くの論者の考えは一致している。

クオリアの科学はどのようにすれば可能なのか。科学的方法論に基づいてクオリアを扱おうとすると出会う最大の困難は、実験で直接クオリアを測定できないことである(将来的にどうであるのかについてはクオリアに対して取る哲学的立場により帰結は異なる。物理主義的立場なら原理的には可能であろうし、二元論的立場ならその因果的な性質に応じて、可能または不可能である)。このことを「我々は意識メーター(consiousness meter)を持たない」などと比喩的に表現することもある[59]。この他者の主観的経験を観測できないという問題は、歴史的には他我問題として議論されてきた(この観測不可能性を他者の内面の不存在にまで極端化した立場は独我論と呼ばれる)。例えば、単純に観測できそうな快感の度合いすら他者には観測できない。顔を歪め息も絶え絶えに体を痙攣させている女性がいるとしよう。一見、苦痛を感じてるように見えるが、実際にはA10神経が興奮しβエンドルフィンが多量に分泌され、激しい快感を覚えていることが分かる。ここまでは分かる。しかし、その快感がどのように感じられているのかが分からないのである。実際にオーガズムを感じたことのない女性には、それがどのようなものかが分からないということはとても多い。実際に感じるしか方法がない現在、どうすればクオリアや意識を科学の表舞台に引き上げられるのか、その方法論や哲学的基礎づけに関して様々な議論がなされている。[要出典]

クオリアが存在論的な意味で何であるかとは別として、何がクオリアを持つのか、という問題がある。人間の大人は質感を持つことは一つの前提となるが、そこから距離を置いたものとしてよく議論されるのが以下の三つである。

Seamless Wikipedia browsing. On steroids.

Every time you click a link to Wikipedia, Wiktionary or Wikiquote in your browser's search results, it will show the modern Wikiwand interface.

Wikiwand extension is a five stars, simple, with minimum permission required to keep your browsing private, safe and transparent.