Storia di Afragola

storia di Afragola Da Wikipedia, l'enciclopedia libera

La storia di Afragola copre un arco di tempo di diversi millenni. Il luogo esatto dove sorse la città, ovvero la piana dei Regi Lagni nell'antica Campania felix, è stato frequentato/occupato tra il Neolitico avanzato finale/Eneolitico non avanzato e l'età del bronzo antico, testimoniato dal ritrovamento del villaggio del bronzo antico di Afragola e da vari reperti rinvenuti durante i lavori di realizzazione della stazione di Napoli Afragola.[1][2]

Origine del nome

La prima menzione del nome (Afraore) risale all'anno 1131.[3] Altre varianti in carte successive sono "Afragone", "Afraone", "Fragola", "Frabola", "Afraole", "Afraolla", "Fraolla", "Aufrangola" e "Afrangola".[4]

Il nome medievale del casale è registrato nei documenti di età angioina e aragonese come "Villa Fragorum"; il toponimo subì, poi, modifiche a causa del volgare parlato dagli abitanti fino a divenire l'attuale Afragola.[5]

Fondazione tra storia e leggenda

Secondo la leggenda, Afragola fu fondata nel 1140 da Ruggero II di Sicilia, evento dipinto nel 1886 dal pittore Augusto Moriani, raffigurante Ruggero, circondato dai suoi soldati e in atto di concedere loro le terre; il frate Domenico de Stelleopardis affermò, nella sua opera Relatione historica della fondazione della chiesa di San Marco della selvetella, che furono dieci le famiglie a fondare Afragola: Castaldo, Fusconi, Iovini, Muti, Tuccillo, Commeneboli, Fortini, del Furco, Cerbone, de Stelleopardis, delle quali solo otto risiedettero nella futura città; le ultime due si trasferirono a Napoli[6].

Tuttavia, l'evento è considerato falso dagli storici, come Castaldi, poiché Ruggero I di Sicilia era già morto nel 1101, mentre Ruggero II nel 1154, e, inoltre, già esistevano insediamenti precedenti; sembra quindi improbabile una fondazione della città da parte loro[6].

Preistoria e protostoria

Neolitico

Il territorio dove sorge oggi Afragola fu abitato già durante il Neolitico avanzato finale/Eneolitico non avanzato ed età del bronzo, dove sorsero piccoli villaggi, ad esempio il villaggio del bronzo antico di Afragola (dove furono ritrovati reperti di età micenea), che fu distrutto dall'eruzione delle pomici di Avellino, il cui materiale vulcanico ricoprì la zona provocando l'insabbiamento dei villaggi e il sollevamento del suolo di oltre un metro, motivo per il quale le comunità furono costrette a fuggire.[1][7]

Evo antico

Riepilogo

Prospettiva

Insediamenti opici e sannitici

Nel VII secolo a.C. il territorio fu abitato dagli Opici, attratti dalla fertile vegetazione, costituita da felci, agrifogli, aceri, olmi, pioppi, platani e pini[8], testimoniato da una serie di ritrovamenti tombali in località Arena e Camposantiello vecchio e nel 1882, durante la costruzione delle case bracciantili in via Sicilia, anno in cui furono effettuati degli scavi della cappella madre dell'attuale cimitero, oltre a 4 tombe greche, composte di grandi pezzi di tufo, rinvenute in località Padula nel XIX secolo[8][6].

Dal IV secolo a.C. vi abitarono popolazioni di provenienza osco-sannita, testimoniato dal ritrovamento nel 1961 di diverse tombe risalenti al III secolo a.C., tra le quali una tomba a doppia cassa (Tomba Bisoma, in particolare la Lastra Dipinta N.I. MANN 152850), rinvenuta in località Cantariello, conservata nel deposito Cavaiole del Museo archeologico nazionale di Napoli e raffigurante due donne, disposte una di fronte all'altra; la donna a sinistra tiene in mano un'oinochoe nera e nell'altra una situla a doppio manico giallo ocra, mentre la donna di destra regge un pane ed uno skyphos nero, mentre al centro è raffigurata una melagrana, simbolo di morte e di vita[8][9][10].

Durante le indagini preliminari per i lavori di realizzazione della stazione Porta, sulla linea ferroviaria della stazione di Napoli Afragola, è stato ritrovato un frammento di bucchero (4,5 cm di lunghezza e 2,3 cm di altezza), risalente alla fine del VI secolo a.C. e l'inizio del V secolo a.C. e parte della vasca carenata e della parete di un vaso a forma aperta, un calice o un kantharos, recante sulla porzione finale un'iscrizione in alfabeto etrusco alta 0,02 cm ([---]ias) e forse parte di un corredo funebre.[11]

I Romani

Tra il IV e III secolo a.C. il territorio fu conquistato dai romani, testimoniato dal ritrovamento nel 1929 di un'ara augustea, probabilmente del I secolo a.C., costituita da un capitello in travertino con la dedica scolpita «AVG SACR» (Augusto Sacrum), che misurava 1,17 m in altezza e 0,55 m in larghezza, usata in seguito come abbeveratoio e distrutta per ricavarne brecciame per la ricostruzione delle strade,[6] due ville romane tra Caivano e Afragola, tre colonne romane, una tomba, rinvenuta in località Cantariello, varie ville rustiche e resti di un ramo dell'acquedotto romano del Serino.[9][12]

Oltre a oggetti di uso quotidiano come: un torchio per il vino, una piccola olpe in fittile, una moneta adrianea, la Pietra di San Marco in Sylvis, forse resti di un altare, una tomba in anfora, coperta da strati di lapilli e rinvenuta in contrada Sarricchione durante i lavori per la realizzazione della variante della linea ferroviaria Napoli-Cancello, probabilmente parte di una necropoli cristiana databile tra il IV e il VII secolo d.C. e del tipo a fossa o in anfora, nella quale è stato rinvenuto il corpo di una donna con il collo rotto (probabilmente perché l'anfora era più piccola e si è fatto pressione per permettere alla donna di entrare), e, infine, un'epigrafe in zona Salicelle riportante il testo[9][12][13][14][15]:

«Cam(illus) vil(licus) i(us) l(ibertorum) h(abeus) v(otum) p(osuit) L(ibero)»

Nel 133 a.C. circa, durante l'epoca dei Gracchi, il territorio fu sottoposto a centuriazione (Ager Campanus I), continuata in età augustea con la centuriazione Acerrae-Atella I, delle quali rimangono tuttora tracce nell'attuale impianto viario, in particolare della prima.[16]

Inoltre vi era un'epigrafe, intitolata a Clodio Celsino Adelfio, incastonata in una parete della Chiesetta di San Giovanni e riportante il testo:[17]

«Adelfi Clodio Celsino insigni et. c. v. praestanti benivolentia avctoritate ivstitia corr. regionvm dvarvm memorabili et praeteritorvm ivdicvm exempla virtvtibvs omnibvs svpergresso ordo splendidissimvs Beneventanae civitatis patrono dignissimo»

Oltre a un'epigrafe (datata 30 a.C.-20 d.C.), intitolata ad Aulo Vitellio e conservata nel Museo archeologico nazionale di Napoli e una tegola con bollo, trovata nel 1983 nei pressi dell'USL 25 della strada statale 87 Sannitica, riportanti il testo[18]:

(latino)

«V(ivit) A(ulus) Vitellius Q(inti) A(uli) l(ibertus) Chrestus Troliae Anthemio matri svae et Vitelliae Primae libert(ae) svae in fr(onte) p(edes) XII in agr(o) p(edes) XII»

«V(ivit) A(ulus) Vitellius Q(inti) A(uli) l(ibertus) Chrestus Troliae Anthemio matri svae et Vitelliae Primae libert(ae) svae in fr(onte) p(edes) XII in agr(o) p(edes) XII»

(italiano)

«Da vivo Aulo Vitellio Cresto, liberto di Aulo Quinto, [costruì questa tomba] per sua madre Trolia Antemio e per la sua liberta Prima Vitellia, 12 piedi in facciata e 12 piedi in profondità»

«Da vivo Aulo Vitellio Cresto, liberto di Aulo Quinto, [costruì questa tomba] per sua madre Trolia Antemio e per la sua liberta Prima Vitellia, 12 piedi in facciata e 12 piedi in profondità»

«CAMVILILVD»

Inoltre, probabilmente tra Caivano ed Afragola, si stabilì un ramo dei Pisoni e, per ripopolare Atella, Augusto fondò una colonia.[6]

Medioevo

Riepilogo

Prospettiva

Alto Medioevo

In seguito alla caduta dell'Impero romano d'Occidente, il territorio fu invaso gradualmente dai Vandali, Visigoti, Ostrogoti, Longobardi, e, infine, dai Bizantini nel IX secolo (Ducato di Napoli), periodo durante il quale le terre conquistate furono affidate ai soldati.[8]

Il territorio, inoltre, faceva parte della diocesi di Atella, ma con l'arrivo dei Longobardi passò quindi all'arcidiocesi di Napoli.[16]

Verso il 1000 si svilupparono i villaggi di Arcopinto, Cantarello, San Salvatore delle Monache (che trasse il nome dalla chiesa di san Salvatore, dipendente dal monastero di san Gregorio maggiore), Salice, Arcora, Contrada Regina, San Marco e San Martino, oltre a Casa aurea (Casoria) e Paternum ad sanctum Petrum (San Pietro a Patierno), mentre nelle vicinanze erano situati un bosco, una palude, il "campus" di san Severino e le vestigia di un vecchio acquedotto romano.[6][19]

Tra i primi abitanti di Arcopinto e Casoria ci furono rispettivamente due agricoltori, Cicino Russo del fu Palumbo e Gregorio Capuburria del fu Leone, cognato di Russo, menzionati in un documento del 1025.[6]

Inoltre, a causa dello straripamento del fiume Clanio, il territorio divenne paludoso e inospitale.[12]

Basso Medioevo

Occupazione normanna e sveva

Tra l'XI e XII secolo il territorio fu conquistato rispettivamente dai Normanni, in seguito alla conquista normanna dell'Italia meridionale completata da Ruggero II di Sicilia e, poi, dagli Svevi.[20]

In un documento del 1130/1131, scritto in caratteri longobardi, viene per la prima volta, secondo Bartolommeo Capasso, menzionata Afragola (Afraore) e in cui sono elencati vari fondi rustici, concessi all'abate del monastero dei Santi Severino e Sossio, come: Licignano, Sant'Arcangelo (presso Caivano) e Cantarello ecc.[6]

In un documento dell'agosto del 1143 vengono menzionati «Pagano, figlio del fu Nicola, de la Frahola» e la moglie Mansa, che donarono un terreno di 22 quarte, nella contrada di Cupolo, mentre anche nel Codice Diplomatico Normanno di Alfonso Gallo viene nominata Afragola.[6]

I primi abitanti di Arco Pinto eressero una chiesetta dedicata a san Martino, visitata nel 1619 dal cardinale Decio Carafa e distrutta nel 1768 per ordine del Governatore di Afragola.[6]

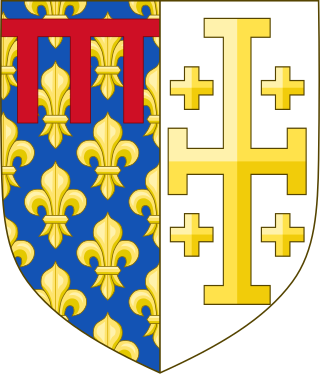

Occupazione angioino-durazzesca

Durante il periodo angioino, alcuni documenti riportano una «Villa Arcus pinti», di un «Casale Arcus pinti», «loco ubi dicitur Arcus pintus», e il villaggio Canterello e, tra i feudatari sono menzionati nei documenti: Paolo Scotto, che possedeva un feudo nel luogo detto «a la Fracta», Pandolfo Gennaro, feudatario di Arcopinto, Ermigaldo de Lupian e Raimondo di Odiboni, medico di Carlo II d'Angiò e feudatario delle Cesine, vendute a Giovanni Protomedico e, in seguito, a Guglielmo de Brusato.[6]

Il 24 febbraio 1265 Afragola fu visitata dal re Carlo I d'Angiò, in viaggio per Napoli, accolto da 18 cavalieri e da M. Francesco Loffredo, Eletto del Governo, il quale presentò al re le chiavi della Città.[6]

Nel 1284 fu creata la "baronia" di Afragola, quando la Curia investì Pierre de Lamanon di tutti i diritti sulla città, a eccezione delle terre già appartenenti all'arcidiocesi di Napoli; il feudo passò di mano in mano numerose volte nei secoli seguenti.[6]

Durante il regno di Carlo II di Napoli e Roberto d'Angiò, infatti, molti feudi e terre della città furono di proprietà della Curia arcivescovile di Napoli, in particolare dell'arcivescovo Bernardo Caracciolo, coltivate da vassalli al servizio della stessa curia, tra i quali il salernitano Tommaso Mansella e Roberto di Capua, conte di Altavilla.[6][21]

Nel 1355 vi si accampò Ludovico di Durazzo con i masnadieri tedeschi del conte Lando.[22]

Nel luglio 1380, la città fu coinvolta nello scontro fra Durazzeschi e Angioini e vi si accampò Ottone IV di Brunswick-Grubenhagen, marito di Giovanna I di Napoli, la quale ordinò "che tutti li casali sfrattassero et mettesserose allo forte, imperò che messer Carlo doveva venire a lo Reame".[22]

Nel 1385, papa Urbano VI, assediato dal re Carlo III di Napoli nel castello di Nocera, chiese aiuto a Raimondo Orsini del Balzo, il quale, accompagnato da Francesco della Ratta, conte di Caserta, Carlo d'Artus, conte di Sant'Agata de' Goti e 1 200 cavalieri, si impadronì di Afragola, scontrandosi con le truppe nemiche, nei pressi di Nocera, nel marzo dello stesso anno, subendo, tuttavia, una dura sconfitta.[23]

Nel 1386 vi si accampò Villanuccio di Brunforte con le sue truppe.[24]

Nel gennaio 1388, Domenico Ruffaldi da Siena si accampò ad Afragola con Berardo da Recanati e 500 cavalli, danneggiando il territorio fino a Casalnuovo di Napoli; tuttavia, Francesco della Ratta e il fratello Sandolo, accompagnati da soldati teutonici e bretoni, si scontrarono con Ruffaldi, costringendolo a ritirarsi.[25]

Inoltre, il 26 gennaio le truppe della regina Margherita di Durazzo si accamparono nei pressi della torre di Carluccio Minutolo, con l'invano tentativo di assediare Napoli.[25]

Tuttavia, nell'aprile 1389, Ottone, al servizio di Luigi II d'Angiò e in compagnia di Giovanni Acuto, si scontrò con le truppe nemiche a Casalnuovo nel tentativo di respingerli, decidendo, malgrado tutto, di ripiegare tra Aversa e Afragola.[26]

Nel maggio del 1392, Ruffaldi, accompagnato da Giacomo Stendardo, conte di Alife, assalì nuovamente Afragola e la succitata torre, razziando il territorio.[25]

Intorno al 1398 e 1399 vi si accampò Alberico da Barbiano per affrontare le truppe angioine, assediando Napoli ed obbligando le truppe ad arrendersi.[27]

Nel 1423, nei pressi della città avvenne uno scontro tra le truppe di re Alfonso V d'Aragona con quelle di Giacomo Sforza, capitano della regina Giovanna II di Napoli.[6]

Occupazione aragonese e spagnola

Dal 1442 Afragola fece parte dei territori degli aragonesi, per poi passare a quelli spagnoli durante il vicereame spagnolo di Napoli.[28]

Nel 1575 Paolo Capece-Bozzuto, feudatario di Afragola, offrì all'autorità regnante 7000 ducati per acquistare la parte demaniale della baronia; l'universitas di Afragola fece appello alla Regia Corte, chiedendo che le fosse concesso di comprare sia la parte demaniale (per 7000 ducati) che quella burgensatica (per 20000 ducati), posseduta da quasi due secoli dai Capece-Bozzuto. Il 22 dicembre di quell'anno il regio Consiglio Collaterale, pur accettando l'offerta del Barone, concesse all'universitas un mese di tempo per raccogliere il denaro e il 12 gennaio 1576, in seguito al deposito della somma da parte dell'autorità comunale, obbligò Paolo Capece-Bozzuto alla vendita del feudo all'universitas[29]. Ludovico Capece-Bozzuto, figlio di Paolo, fece ricorso, rifacendosi al fedecommesso del prozio Troiano che impediva l'alienabilità del feudo, ma ogni tentativo fu vano e la baronia cessò per sempre di esistere[22][6].

Signori di Afragola (1284-1576)

| Nome | Periodo | Note |

| Pierre de Lamanon | 1284 - 1291 | fu investito di tutti i diritti della Curia su Afragola, a eccezione delle terre appartenenti all'arcidiocesi di Napoli[22] |

| Eneca o Agneta de Lamanon | 1291 - 1292 | figlia di Pierre de Lamanon; ereditò il feudo in seguito alla morte del padre[22] |

| Demanio | 1292 - 1299 | il feudo tornò alla Real Corte in seguito alla morte di Eneca[22] |

| Guglielmo Grappino | 1299 - 1313 circa | marito di Eneca; fu investito del feudo da Carlo II di Napoli il 24 agosto 1299; i tre quarti del feudo, tuttavia, costituirono la dote della seconda moglie, Giovanna de Glisis[22] |

| Giovanna de Glisis | 1313 circa - ? | ereditò il feudo in seguito alla morte del marito[22] |

| Giovanni Grappino | ? - ? | figlio di Guglielmo e Giovanna; forse ereditò il feudo in seguito alla morte della madre[22] |

| Demanio | ? - 1330 circa | il feudo tornò alla Regia Corte forse in seguito alla revoca nei confronti di Giovanni Grappino[22] |

| Roberto de Lagonessa | 1330 circa - post 1333 | fu investito del feudo dalla Real Corte[22] |

| Marino de Martano | post 1333 - 1336 circa | subentrò a Roberto de Lagonessa, forse acquistandone i diritti[22] |

| Enrico Dentice | 1336 circa | fratello uterino di Marino de Martano; ereditò il feudo alla scomparsa del fratello, morto senza eredi diretti[22] |

| Tommaso Mansella | 1336 circa | figlio di Niccolò Mansella, armato cavaliere nel 1332 e maestro razionale al servizio del re Roberto d'Angiò; subentrò a Enrico Dentice[22] |

| Roberto di Capua | 1336 circa - 1337 circa | conte d'Altavilla; acquistò il feudo dal Mansella[22] |

| Nicola d'Eboli | 1337 circa - 1337 | conte di Trivento; fu investito del feudo dalla Curia, a eccezione di una parte di Afragola tornata definitivamente al demanio e delle Cesine[22] |

| Carlo di Durazzo | 1337 - 1346 | duca di Durazzo; acquistò coi fratelli Ludovico e Roberto il feudo da Nicola di Eboli, che tuttavia ne tenne per sé una parte, venduta nel 1340 a Gualtiero Galeota; nel 1346 Carlo fu condannato a morte per tradimento per ordine del re Luigi I d'Ungheria[22] |

| Roberto di Durazzo | 1346 | fratello di Carlo; ereditò i diritti sul feudo alla morte del fratello, ma fu a sua volta spogliato di tutti i beni per tradimento, morendo in carcere nel 1364[22] |

| Demanio | 1346 - 1370 | il feudo forse tornò al demanio in seguito al tradimento dei Durazzo[22] |

| Carlo di Durazzo | ante 1370 - 1381 | figlio di Ludovico; tornò in possesso del feudo paterno, a eccezione delle terre della Chiesa di Napoli[22] |

| Giacomo, Giordano e Giovannello Capece-Bozzuto | 1381 - 1401 circa | acquistarono la parte feudale di Afragola da Carlo e Margherita di Durazzo[22] |

| Giovannello Tomacelli | 1401 circa - 1407 | fratello di papa Bonifacio IX; fu investito del feudo probabilmente dopo che Giovannello Capece-Bozzuto cadde in disgrazia o lo scambiò con un altro possesso[22] |

| Demanio | 1407 - 1419 | il feudo probabilmente tornò alla Real Corte[22] |

| Giovannello Capece-Bozzuto | 1419 - post 1423 | unitamente al figlio Nicola Maria, tornò in possesso del feudo e nel 1419 ottenne per sé e i propri discendenti il Capitanato di Afragola e di altri luoghi[22] |

| Nicola Maria Capece-Bozzuto | post 1423 - 1477 | figlio di Giovannello; ereditò il feudo alla morte del padre[22] |

| Cesare Maria Capece-Bozzuto | 1477 - 1495 | figlio di Nicola Maria; fu spogliato del feudo al ritorno degli Aragonesi a Napoli, in quanto si era schierato con Carlo VIII di Francia nella guerra d'Italia[22] |

| Demanio | 1495 - 1497 | il feudo tornò al demanio in seguito al tradimento di Cesare Maria Capece-Bozzuto[22] |

| Fabrizio I Colonna | 1497 - 1507 | conte d'Albe e di Tagliacozzo; fu investito del feudo dal re Federico I di Napoli[22] |

| Cesare Maria Capece-Bozzuto | 1507 - 1513 | riottenne il feudo il 12 giugno 1507 in seguito all'accordo tra Ferdinando II d'Aragona e Luigi XII di Francia[22] |

| Scipione Capece-Bozzuto | 1513 - 1548 | figlio primogenito di Cesare Maria; ereditò il feudo alla morte del padre. Tuttavia, secondo lo storico Giuseppe Castaldi il successore sarebbe stato Giovanni Capece-Bozzuto, altro figlio di Cesare Maria, benché non risulti da nessun documento che sia mai stato signore di Afragola[22] |

| Troiano Capece-Bozzuto | 1548 - 1557 | figlio secondogenito di Cesare Maria; subentrò al fratello[22] |

| Ludovico Capece-Bozzuto | 1557 - 1571 | figlio di Cesare Maria; subentrò al fratello[22] |

| Paolo Capece-Bozzuto | 1571 - 1576 | figlio di Troiano; subentrò allo zio[22] |

| Demanio | dal 1576 | il 12 gennaio 1576 il regio Consiglio Collaterale costrinse Paolo Capece-Bozzuto a vendere il feudo all'universitas di Afragola[29] |

Età moderna

Riepilogo

Prospettiva

Seicento e Guerra dei Trent'anni

Durante il Seicento, Afragola si distinse nella fabbricazione di cappelli, dei tessuti e alla canapicoltura e agricoltura[30].

Durante il governo del viceré Pietro di Toledo gli abitanti dell'Arcopinto si trasferirono nel nuovo rione spagnolo, sito nei pressi della chiesa di Santa Maria d'Ajello, decimati, in seguito, dall'eruzione del Vesuvio del 1631 e l'epidemia di peste del 1656[31].

Nel 1633 fu iniziata la costruzione della chiesa e del convento dei francescani di sant'Antonio di Padova (l'attuale Basilica di Sant'Antonio di Padova).[32]

Nel 1639 Ramiro Felipe Núñez de Guzmán, duca di Medina e viceré di Napoli, vendette le terre di Afragola per finanziare la guerra dei trent'anni, costringendo gli abitanti a pagare 18.000 ducati per essere mantenuto in demanio.[33]

Rivolta di Masaniello e Repubblica partenopea

Nel 1647, Masaniello ordinò a Giovanni Bozzuto di bruciare Afragola, con l'accusa di essere rimasta fedele al governo vicereale[34]; tuttavia, dopo la morte del rivoluzionario, gli uomini arrestarono Bozzuto e lo imprigionarono nel Castel Nuovo[34].

Alla fine del 1600 la città fu amministrata da un governatore vicereale.[21]

Nel 1737 venne stilato, inoltre, un "Codice di Afragola" con nove norme incise su una lastra di marmo, conservata nell'atrio del Palazzo comunale.[21]

Il 17 dicembre 1796, inoltre, fu fondato dal sacerdote Nicola Iengo un orfanotrofio, sito nel castello di Afragola e gestito da suore oblate.[35]

Durante la nascita della Repubblica partenopea, i francesi occuparono la città, dove, nel frattempo, fu issato in Piazza dell'Arco (attuale piazza Municipio) l'albero della libertà[36].

A partire dal maggio dello stesso anno, tuttavia, i francesi furono costretti a lasciare Napoli, favorendo la nascita di rivolte anti-giacobine in varie città come Caserta, Portici, Acerra, Teano, Campobasso e la stessa Afragola[37].

Secondo il libro Storia della Repubblica partenopea del 1799 e vite de’ suoi uomini celebri di Clodomiro Perrone, infatti, Antonio La Rossa (o Della Rossa), membro della Giunta di stato, guidò il 3 giugno una rivolta, abbattendo l'albero della libertà e richiamando a sé i soldati delle città vicine, tra cui Acerra, con l'intenzione di attaccare i partenopei[37].

In risposta, la Repubblica partenopea inviò trecento soldati, i quali incontrati i ribelli a Capodichino li misero in fuga verso Casoria[37]. Furono quindi rialzati nuovamente gli alberi della libertà alle città ribelle[37].

Tuttavia, La Rossa chiese aiuto al marchese della Schiava e al cardinale Fabrizio Ruffo, il quale gli offrì trecentootto sanfedisti, guidati dal prete Pietro Moscia e cento cavalieri, guidati da Michele Rega, con l'intenzione di introdursi a Napoli[37].

Età contemporanea

Riepilogo

Prospettiva

Occupazione austriaca e sconfitta di Napoleone

Nel 1809 la città fu amministrata per la prima volta da un'amministrazione civica autonoma e da un sindaco, il notaio Cesare Castaldo.[21]

Dopo la sconfitta di Napoleone Bonaparte nella battaglia di Waterloo (1815), gli austriaci si diressero nel Regno di Napoli e ad Afragola, occupata da questi ultimi, come riporta il decreto del Trattato di Casalanza:

Dal 1809 al 1860 Afragola fu un comune dell'omonimo circondario, amministrato da un sindaco, un decurionato di 30 funzionari, un regio giudice (che amministrava la giustizia), un ispettore-commissario (con funzioni di polizia), due eletti e un cancelliere comunale[39].

Unità d'Italia

Tra il 1830 e il 1889, la città si distinse nuovamente nella produzione di canapa, lino, legumi, frumento, granturco, cappelli e frutta, in particolare meloni[30].

Con la soppressione del distretto di Casoria nel 1860 e, quindi, di tutti i circondari della provincia di Napoli, Afragola divenne un comune dell'omonimo mandamento[40].

Nel 1873 la città fu fornita di un ufficio telegrafico, sito in una casa di proprietà del Comune, in via Rosario, voluto dal commissario Giuseppe Arpa e dalla Direzione Compartimentale dei Telegrafi di Napoli, e di un ospedale civico, sito nell'ex Convento di Sant'Antonio, sussidiato dal Comune e gestito dai monaci del convento.[41]

Malgrado tutto, nel 1878, la città fu colpita da una grande alluvione, che provocò ingenti danni e costrinse il sindaco a chiedere aiuto alle altre città vicine.[42]

Primo novecento e periodo fascista

Durante la prima guerra mondiale, la città subì un duro periodo di povertà, in particolare nel 1918, causato soprattutto dalla partenza dei giovani per la guerra, per i quali fu eretto un monumento commemorativo, il Monumento ai caduti della prima guerra mondiale[30][43].

Dopo la soppressione del circondario di Casoria nel 1926[44], il territorio fu assegnato al circondario di Napoli[45].

Alla vigilia di Natale del 1922, durante un comizio tenuto dal segretario federale dei nazionalisti, Franz Turchi, dal balcone del Palazzo Comunale, avvenne uno scontro armato tra fascisti padovaniani e nazionalisti, provocando la morte di un contadino, Vincenzo Palermo (o Palma);[46] a seguito dell'evento, Mussolini chiese spiegazioni a Nicola Sansanelli.[47][48]

Sotto il regime fascista, come tutti i comuni italiani, la città fu amministrata da un podestà, Luigi Ciaramella, in carica dal 1927 al 1943, il quale fece ampliare le strade, rafforzò le corse della tranvia e fece costruire le fogne e una scuola, l'attuale Marconi[30].

Il 5 ottobre 1935 il re Vittorio Emanuele III, su proposta del podestà, conferì al Comune il titolo di "città".[49]

Occupazione nazista

Con l'armistizio dell'8 settembre 1943, la città fu occupata dai tedeschi, che il 2 ottobre dello stesso anno compirono una strage, la cosiddetta Strage di Afragola[50][51] e posero un campo di prigionia all'interno del Casone Spena, nell'area dell'Arcopinto, un ospedale militare nell'attuale scuola Marconi[52], mentre furono appostate delle sentinelle sul campanile della chiesa di Santa Maria d'Ajello, utilizzata come torre d'avvistamento[53].

In onore del sacrificio degli abitanti, fu posta un'epigrafe in versi dettati da Adolfo Omodeo l'11 ottobre 1944:

«Alla memoria delle XI vittime della ferocia nazista e dei XXX che furon travolti nella battaglia innocenti espianti gli uni e gli altri la comune colpa della mal custodita libertà civile a monito perenne per i presenti e per i posteri i cittadini d'Afragola pongono questo marmo il primo giorno della Liberazione ad opera delle mani alleate addì 11 ottobre MCMXLIV»

Secondo Armando Izzo, la Casa del Fascio, sita all'inizio di via Gramsci, fu saccheggiata, senza tuttavia rappresaglie verso i fascisti e i dirigenti del partito[53].

Inoltre, nel luglio dello stesso anno suonarono le sirene antiaerei, a causa di due aerei nemici che sganciarono le bombe nei pressi di via Arturo De Rosa, durante il quale perirono 4 civili e ne rimasero feriti 10[53][55].

Arrivo degli Alleati

Il 2 ottobre le truppe corazzate alleate della 7th Armoured Division, tra le quali il 1st Royal Tank Regiment (con le sue compagnie motorizzate C Coy e 1 R.B.), il 5th Regiment Royal Artillery (in particolare l'H Trp e il Bty H.Q. della CC Battery, comandata dal maggiore Francis Brian Wyldbore-Smith) e il reggimento 11th Hussars, comandato dal tenente colonnello A.T. Smail (in particolare lo squadrone A, con le troop 3Tp del tenente Williamson e la 5Tp del tenente Garrard),[56][57][58] provenienti da Somma Vesuviana, insieme ad alcune autoblindo venute da Casalnuovo di Napoli, si diressero verso Afragola, dove si trovava il quartier generale della brigata, il Brigade Tactical H.Q., con l'intenzione di spingersi fino ad Acerra, assediata dalle truppe naziste.[58][59] L'obiettivo degli Alleati era, infatti, quello di avanzare lungo i Regi Lagni, ma durante il tragitto trovarono l'unico ponte percorribile, il ponte di Casolla, ancora controllato dai soldati tedeschi.[59] Il giorno seguente, le truppe alleate misero in fuga i tedeschi, provenienti da Cardito e da Caivano, dopo scontri a fuoco a San Michele e nei pressi del lazzaretto[59]. Inoltre, mentre gli inglesi continuarono l'avanzata verso Afragola, la strada statale 87 Sannitica lungo la tranvia Napoli-Caivano e la strada provinciale Afragola-Casolla era battuta dal fuoco delle truppe tedesche[59].

Infatti la città si trovava sulla linea difensiva "Anni" e, in un rapporto militare del 7 ottobre, viene riportato che il 3 ottobre l'11 (StuG)Kp/PzRgt "Hermann Göring", appartenente al III battaglione del capitano Hans Sandrock e dislocata nei pressi di Cardito e Caivano con l'Abteilung del capitano Karl Roßmann (in particolare due Panzer III della 2ª compagnia), le compagnie 9ª (del tenente Berger) e 10ª della 1. Fallschirmjäger-Division e un'unità di guastatori, al comando del feldwebel Kuter, formò una linea di difesa con cannoni d'assalto Sturmgeschütz III (tra i quali anche uno Sturmhaubitze 42): due posti al bivio Cardito-Afragola-Casoria e comandati dal wachtmeister Kurt Boerner; due a sud di Cardito, al comando del stabswachtmeister Wilhelm Schulze-Oswald e, infine, altri due a 2 km a sud-est di Cardito, comandati dal leutnant Karl-Heinz Wallhäuser (coadiuvato dagli unteroffizier Bito e Reis e l'oberwachtmeister Tack); al comando del Panzer-Aufklärungs-Abteilung "Hermann Göring" vi fu, invece, il capitano Martin Lübke.[60][61][62][63][64][65][66] Oltre a questi ultimi, furono poste anche batterie di artiglieria (in particolare la 4ª, 7ª e 12ª del II battaglione del Panzer-Artillerie-Regiment "Hermann Göring"), mitragliatrici, trincee e unità di fanteria alla masseria della principessa Caracciolo e nella Porchiera[59][67].

Il leutnant Winkler del Panzer-Aufklärungs-Abteilung "Hermann Göring" riportò l'avanzamento di carri armati nemici da Afragola e, durante l'attacco degli Alleati, il leutnant Adolf Roebig morì per un colpo alla testa, mentre l'oberleutnant Jekosch (giunto sul posto insieme a Roebig con un sidecar per avvertire Boerner dell'imminente pericolo) e il gefreiter Rabitsch rimasero feriti; Boerner decise quindi di mettere a ferro e fuoco Cardito e le truppe tedesche, al comando di Schulze-Oswald, distrussero tre carri armati M4 Sherman e due autocarri di fanteria, riuscendo a respingere i militari alleati.[62][63][64][65]

Inoltre, il tenente Francesco de Fleury oppose strenua resistenza con il suo reparto, fino all'arrivo degli anglo-americani, riuscendo a requisire un autocarro, ripiegando a nord per unirsi ai militari della Repubblica Sociale Italiana.[68]

Dopo la fuga dei tedeschi, gli Alleati allestirono un campo di prigionia, il cosiddetto campo 209, sotto il comando dei militari inglesi[69].

Dopoguerra e nascita della Repubblica Italiana

Dopo la nascita della Repubblica Italiana, dal 1946 al 1953 fu sindaco Giuseppe Iazzetta, periodo durante il quale la città fu investita da un forte boom economico[30].

Dal 1953 al 1960 fu in carica Armando Izzo, il quale fece costruire strade, fogne, due scuole medie e avviò la costruzione di un liceo scientifico[30].

Durante gli anni 1960, la città subisce, tuttavia, un impoverimento della popolazione e la conseguente emigrazione degli abitanti[30].

Il 9 luglio 1974 avvenne un grave disastro aereo, il cosiddetto volo TA-3B Skywarrior, in località Arcopinto, al confine con Casoria, durante il quale l'aeromobile, un Douglas TA-3B Skywarrior della United States Navy, precipitò nelle campagne di Casoria disintegrandosi causando, inoltre, la morte di 5 passeggeri e 3 membri dell'equipaggio e il ferimento di 3 civili.[70]

Inoltre, negli anni 1980, a causa del terremoto dell'Irpinia del 1980, fu iniziata la costruzione dell'attuale rione Salicelle per ospitare i terremotati e crebbe la criminalità organizzata[30].

Il 6 giugno 2017 fu inaugurata, alla presenza dell'allora presidente del consiglio dei ministri Paolo Gentiloni e il ministro delle infrastrutture e dei trasporti Graziano Delrio, la stazione di Napoli Afragola, soprannominata "La Porta del Sud", progettata dall'architetto Zaha Hadid ed operativa dall'11 giugno 2017.[71]

Note

Bibliografia

Wikiwand - on

Seamless Wikipedia browsing. On steroids.