Timeline

Chat

Prospettiva

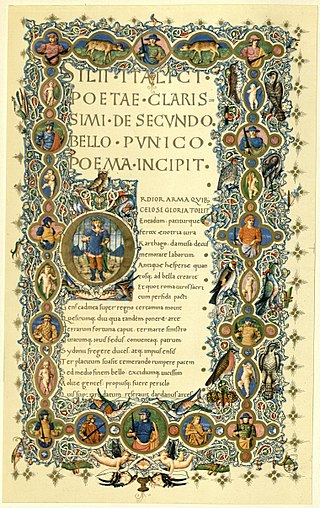

Punica (poema)

opera di Silio Italico Da Wikipedia, l'enciclopedia libera

Remove ads

I Punica (La guerra punica, o Le guerre cartaginesi) di Silio Italico sono il più lungo poema in latino che si sia conservato: sono infatti composti da 12.000 versi, divisi in 17 libri.[2] Il poeta, che scrive in tarda epoca flavia, ha scelto uno dei temi più epici della storia romana, la seconda guerra punica.

Remove ads

Remove ads

Struttura

Remove ads

L'impostazione etica del poema

Riepilogo

Prospettiva

L'epica necessita di quadri grandiosi. Silio Italico, basandosi sulla terza decade di Tito Livio, non può non vedere come il conflitto fra le due potenze mediterranee, Roma e Cartagine, sia di proporzioni enormi e destinato alla distruzione totale di uno dei due popoli. La posta in palio, come ricorda Polibio, era il dominio dell'ecumene.

Questo conflitto presenta uno degli scenari patriottici di maggiore coinvolgimento per la romanità, e anche per un lettore non attaccato al mos maiorum, come doveva produrre quella società, uscita da decenni di sanguinose guerre civili, che avevano distrutto non solo i beni materiali ma soprattutto la visione unitaria dello Stato romano.

E la grandiosità non è solo geopoliticaː Roma stessa viene messa in estremo pericolo, nel contempo evidenziando le virtù del popolo e dei comandanti che, attraverso questo pericolo ed con il perseguimento della virtù e della fides (l'osservanza dei giuramenti), raggiungono la gloria. Per contro, i nemici che questa fides non seguono e perseguono sono destinati alla sconfitta e alla distruzione.

Silio Italico recupera molti stilemi dell'epica nazionale di tipo arcaico calandoli, però, nello stile espressivo della poesia imperiale come si sviluppa con e dopo Virgilio. Il tentativo di recupero degli antichi valori romani che nasce da Augusto si stabilizza nell'esaltazione della patientia, della virtus, della pietas e, come detto, della fides, mentre i nemici cartaginesi ribollono di rabies, di perfidia. È lampante il tentativo, sempre di matrice epica, di delimitare chiaramente i campi dei contendenti, di qua il Bene, di là il Male, di ridare spessore agli ideali di rigore e diritto della prima Repubblica e di riportarsi all'indietro, in epoche che appaiono (ma sappiamo che in realtà non erano)[3] libere dalla deriva politica dell'Urbe.

Remove ads

Storia e mito nel poema

Riepilogo

Prospettiva

Silio sceglie i suoi personaggi fra i più grandi prodotti dall'epica mediterraneaː Quinto Fabio Massimo, il Temporeggiatore, i consoli via via succedutisi alla guida della città e degli eserciti (Marcello, Gaio Claudio Nerone), i ricordi di precedenti eroi, romani (Marco Atilio Regolo, Gaio Lutazio Catulo) o nemici (Santippo).

L'epica vera, però, necessita di figure grandiose e allora due veri protagonisti si ergono sopra le figure di contorno. Da una parte "il" nemico, Annibale con l'assedio di Sagunto, la traversata dei Pirenei della Provenza delle Alpi, l'autore delle più cocenti sconfitte romane al Trasimeno, a Canne, il nemico che più si era avvicinato alle mura dell'Urbe dopo Brenno, contro il quale si pone Scipione l'Africano, il romano che si dedicò alla lotta contro il cartaginese e lo sconfisse contro il volere stesso del Senato di Roma.

(latino)

«Ordior arma quibus caelo se gloria tollit

«Ordior arma quibus caelo se gloria tollit

Aeneadum patiturque ferox Oenotria iura

Carthago.»

(italiano)

«Canto la guerra che ha innalzato al cielo la gloria degli Eneadi e sottomesso la feroce Cartagine alle leggi dell'Enotria»

«Canto la guerra che ha innalzato al cielo la gloria degli Eneadi e sottomesso la feroce Cartagine alle leggi dell'Enotria»

Si potrebbe pensare di demandare la descrizione del contenuto alla lettura di un manuale sulla seconda guerra punica, e sarebbe un grave errore. È vero che Silio Italico basa il suo poema sulla storia; un solo esempio; dopo la traversata delle Alpi, Annibale fa riposare le sue truppe, e

(latino)

«solandique genus laetis ostantat ad urbem

per campos superesse viam Romamque sub ictu.»

«solandique genus laetis ostantat ad urbem

per campos superesse viam Romamque sub ictu.»

(italiano)

«per consolarle mostra loro, fra l'esultanza generale, che il cammino che restava verso Roma passava attraverso la pianura.»

«per consolarle mostra loro, fra l'esultanza generale, che il cammino che restava verso Roma passava attraverso la pianura.»

due versi che assieme a quelli che li precedono e li seguono risuonano delle parole di Tito Livio:

(latino)

«Hannibal [...] Italiam ostentat subiectosque alpinis montibus circumpadanos campos, moeniaque eos tum trascendere non Italiae sed etiam urbis romanae, cetera plana, proclivia fore...»

«Hannibal [...] Italiam ostentat subiectosque alpinis montibus circumpadanos campos, moeniaque eos tum trascendere non Italiae sed etiam urbis romanae, cetera plana, proclivia fore...»

(italiano)

«Annibale [...] mostra l'Italia e le pianure circumpadane che si stendono ai piedi delle Alpi, aggiungendo che essi varcavano ora le mura non solo dell'Italia ma anche di Roma: tutto sarebbe stato ormai piano e in discesa...»

«Annibale [...] mostra l'Italia e le pianure circumpadane che si stendono ai piedi delle Alpi, aggiungendo che essi varcavano ora le mura non solo dell'Italia ma anche di Roma: tutto sarebbe stato ormai piano e in discesa...»

È anche vero, però, che la storia è solo la scusa per dispiegare i personaggi e far loro compiere scelte eroiche e azioni leggendarie. I personaggi storici compiono le azioni che hanno davvero compiuto ma attorno a loro decine di esseri soprannaturali li spingono, li aiutano, li frenano. E i personaggi stessi sono mostrati nelle loro idiosincrasie, nelle loro debolezze, nei loro stessi pensieri. Dove ovviamente, lo storico non può entrare, il poeta entra e, forse, coglie verità difficili da vedere e comunque da dimostrare.

Così, sparsi a piene mani nel poema, decine di riferimenti a opere storiche e tradizioni mitologiche intrecciano l'epica con gli avvenimenti reali che videro Roma combattere, temere e vincere il più pericoloso dei suoi nemici e credenze religiose ancora attuali nella società romana di Domiziano. Infatti, se gli avvenimenti che videro le gesta di Annibale e di Scipione sono ben fissi nella pietra della storia, "Punica" è un poema epico e, in quanto tale, vede la presenza fra le forze che giocano con il destino dei popoli romano e cartaginese. Dèi e semidei, esattamente come l'Iliade, l'Odissea, l'Eneide ci hanno abituati a leggere si interessano delle sorti dei protagonisti e tramite loro di quelle dei popoli.

L'intero Olimpo (che ai tempi di Silio era stato completamente assorbito nella religione romana) partecipa alle varie battaglie. Ogni dio a fianco del proprio protetto pone le sue capacità al servizio dell'uomo. Variamente travestiti gli dei, esattamente come gli dèi omerici, fermano le mani dei nemici per salvare il campione. Giunone a Canne e a Zama, praticamente tutto l'Olimpo - variamente schierato - a Canne; Didone, fondatrice di Cartagine muove il fiume Trebbia contro i romani, manda Eolo a scatenare il vento Volturno ad accecare le legioni a Canne. Giove si schiera poco imparzialmente a favore di Roma, forse per aumentarne la gloria attraverso le difficoltà. Venere manda il marito Vulcano a salvare il padre dell'Africano al Ticino e naturalmente è Venere che sfianca Annibale con l'amore nei famosi "ozi di Capua". Stranamente Minerva, il cui Palladio proteggeva Roma, si schiera con i Cartaginesi, anche se solo per salvare Annibale e non Cartagine. Ancora più peculiare è la decisione della ninfa Anna Perenna, divinità prettamente laziale, di porsi al fianco dei cartaginesi; ma tale scelta è giustificata dall'identificazione della divinità con Anna, sorella di Didone.

Oltre agli dèi maggiori, entra in gioco una schiera di figure divine secondarie; fra questi: Vesta, Quirino, Fortuna e Giano per Roma e l'asiatica Cibele per i cartaginesi. Appare anche tutta una serie di categorie morali che vengono personificate e divinizzate: Fides, Virtus, Metus, Pietas, Clementia e così via enumerando. I riferimenti cercati da Silio Italico sono alle varie produzioni di Seneca, Stazio ma già ampiamente codificate nella letteratura, epica e non, dell'antichità.

Remove ads

L'eroe

Riepilogo

Prospettiva

Se Virgilio canta apertamente la gloria di Augusto quale discendente di Enea e quindi semidivino, è stato ravvisato che, in Silio Italico, la figura del giovane eroe Publio Cornelio Scipione presenta numerosi accostamenti al princeps in carica quando l'autore compose il poema: Domiziano.[4]

La figura centrale, l'eroe assoluto è, quindi, Publio Cornelio Scipione, in parte divinizzato anche per seguire quella fama (probabilmente da lui stesso sparsa) di essere figlio di Giove e che tanto sembra averlo aiutato nella presa di Carthago Nova. Il fatto di essere figlio di Giove rende l'Africano fratello di Ercole, altro figlio di Giove e fondatore di Sagunto, la città martire e casus belli che Scipione vendicherà e ricostruirà. All'interno del grande affresco che si snoda per libri e versi giganteggia la figura di Scipione utilizzato per la gloria sua, di Roma e - per traslato - dell'imperatore. Addirittura, come un Ulisse o un Enea, Scipione, poco più che ventenne, si reca agli Inferi per conoscere il suo destino nella guerra in Iberia contro Asdrubale e Magone i fratelli di Annibale.

Il poema si snoda sulla falsariga dell'avventura del generale cartaginese che fornisce la base per la glorificazione di Roma, di Scipione e quindi di Domiziano. L'intreccio di figure umane, divine e semidivine che combattono parallele nell'intera epopea ci porta, man mano, alla nota conclusione: la battaglia di Zama che vede le speranze di Annibale terminare, in Punica, anche per l'azione diversiva di Giunone. Annibale è tagliato fuori dall'azione, cerca di ritornare nel fulcro della battaglia ma la dea non glielo permette e lo svia. E gli uomini del suo esercito

(latino)

«...deserta pavensque

non ullum Hannibalem, numquam certamina cernit

saevi nota ducis [...]

ingruit Ausonius versosque agit aequore toto

rector, iamque ipse trepidant Cathaginis arces.

impletur terrore vago cuncta Africa pulsis

agminibus...»

«...deserta pavensque

non ullum Hannibalem, numquam certamina cernit

saevi nota ducis [...]

ingruit Ausonius versosque agit aequore toto

rector, iamque ipse trepidant Cathaginis arces.

impletur terrore vago cuncta Africa pulsis

agminibus...»

(italiano)

«...abbandonato e in preda alla paura, non vede più Annibale, non scorge più da nessuna parte i duelli ben noti del feroce condottiero. [...] Su di loro si abbatte il condottiero ausonio e li incalza mentre fuggono su tutta la pianura e già tremano le rocche stesse di Cartagine. L'Africa intera, ora che l'esercito è in rotta, si riempie di terrore e confusione.»

«...abbandonato e in preda alla paura, non vede più Annibale, non scorge più da nessuna parte i duelli ben noti del feroce condottiero. [...] Su di loro si abbatte il condottiero ausonio e li incalza mentre fuggono su tutta la pianura e già tremano le rocche stesse di Cartagine. L'Africa intera, ora che l'esercito è in rotta, si riempie di terrore e confusione.»

Annibale definitivamente sconfitto abbandona il campo ed il poema si chiude con il peana per Scipione, eroe della romanità, spinto alla gloria dalle sue capacità e dagli stessi dèi, primo - a parere di Silio Italico - ad assumere il cognomen della terra conquistata, Africa.[5] La conclusione è un saluto a Scipione, chiamato "parens", Padre della Patria, a in questo accomunato a Quirino, il divinizzato Romolo fondatore e a Camillo il (leggendario?) liberatore dai Galli di Brenno.

(latino)

«salve, invicte parens, non concessure Quirino

laudibus ac meritis , non concessure Camillo

nec vero, cum te memorat de stirpe deorum,

prolem Tarpei, mentitur Roma, Tonantis.»

«salve, invicte parens, non concessure Quirino

laudibus ac meritis , non concessure Camillo

nec vero, cum te memorat de stirpe deorum,

prolem Tarpei, mentitur Roma, Tonantis.»

(italiano)

«Salute, padre invincibile, la tua gloria non sarà seconda a quella di Quirino, i tuoi meriti non saranno secondi a quelli di Camillo. No, Roma non mente quando ti dice di stirpe divina, figlio del Tonante tarpeo.»

«Salute, padre invincibile, la tua gloria non sarà seconda a quella di Quirino, i tuoi meriti non saranno secondi a quelli di Camillo. No, Roma non mente quando ti dice di stirpe divina, figlio del Tonante tarpeo.»

Remove ads

Edizioni italiane

- Le guerre puniche, Introduzione, traduzione e note di Maria Assunta Vinchiesi, testo latino a fronte, Collana BUR nn. L1344-L1345, Milano, Rizzoli, 2001, ISBN 88-17-86624-5.

Note

Bibliografia

Voci correlate

Collegamenti esterni

Wikiwand - on

Seamless Wikipedia browsing. On steroids.

Remove ads