Lebbra

malattia infettiva cronica causata dal batterio Mycobacterium leprae Da Wikipedia, l'enciclopedia libera

La lebbra o malattia di Hansen (questa seconda è l'unica definizione utilizzata dagli enti pubblici italiani[1]) è una malattia infettiva granulomatosa e cronica causata dal batterio Mycobacterium leprae[2] o dalla specie strettamente imparentata Mycobacterium lepromatosis.[3] Questi batteri, caratterizzati da crescita lenta, hanno un tropismo per i nervi periferici, la pelle e le mucose del tratto respiratorio. La patologia risultante colpisce la pelle e il sistema nervoso periferico in modi caratteristici, con gravità molto variabile, interessando in modo particolare aree periferiche del corpo quali le estremità, articolazioni e volto, e in alcuni casi anche organi interni. Ha un decorso molto lento, dell'ordine di decenni e, pur non essendo mortale, se non curata la patologia può risultare deturpante e invalidante.

| Lebbra | |

|---|---|

| |

| Malattia rara | |

| Cod. esenz. SSN | RA0010 |

| Specialità | infettivologia |

| Eziologia | Mycobacterium leprae e Mycobacterium lepromatosis |

| Classificazione e risorse esterne (EN) | |

| OMIM | 607572, 609888 e 613407 |

| MeSH | D007918 |

| MedlinePlus | 001347 |

| eMedicine | 220455, 1104977 e 1165419 |

| Sinonimi | |

| Malattia di Hansen | |

| Eponimi | |

| Gerhard Armauer Hansen | |

Era considerata una malattia incurabile precedentemente alla scoperta degli antibiotici, e, nonostante la sua scarsa contagiosità, in passato le persone colpite sono state spesso oggetto di stigma sociale, venendo allontanate dalla comunità per timore del contagio presso molte culture umane. Le dizioni "morbo di Hansen" o "Hanseniasi" vengono preferite oggi proprio per evitare il rischio di stigma che la parola "lebbra" porta con sé.

La malattia viene classificata in due forme cliniche principali, contrassegnate da diverso grado di gravità, dette: forma tubercoloide e forma lepromatosa. Viene riconosciuta anche una terza classificazione, definita forma borderline, che comprende quadri con caratteristiche intermedie fra le due forme.

Storia

Riepilogo

Prospettiva

La parola lebbra deriva dal greco Λέπρα (lepra), che significa "squamoso".[4]

Non si conosce con certezza l'epoca della comparsa di questa malattia ma si pensa che abbia avuto origine in India o in Africa,[5] anche se più recenti studi propendono per indicazioni diverse[6]. I più antichi resti umani con segni indubbi di lebbra risalgono al II millennio a.C. e sono stati ritrovati nei siti archeologici di Balathal in India e Harappa in Pakistan.[7] La lebbra fu descritta anche nell'antica Roma dagli autori Aulo Cornelio Celso (25 a.C.- 45 d.C.) e Plinio il Vecchio (23–79 d.C.).[8] Intorno al 400 a.C. la lebbra fece la sua comparsa in Cina, il libro Feng zhen shi, scritto tra il 266 e il 246 a.C., è il primo testo cinese che descrive i sintomi della lebbra, definita sotto la parola generica li癘 (per i disturbi della pelle).[8]

Nei tempi antichi, il termine lebbra era utilizzato per qualsiasi malattia che colpisse in modo particolare la pelle. È possibile che quella che nell'Antico Testamento, nel Levitico, è chiamata lebbra (in ebraico "Tzaraath"), non sia la malattia che noi conosciamo.[9][10]

La prima descrizione completa e più vicina alla nostra nozione di lebbra viene dall'India e risale al VII secolo dell'era cristiana. Nel XIII secolo si ebbe la maggiore diffusione della lebbra in Europa; introdotta probabilmente dall’Oriente a seguito delle Crociate, diventò endemica. Trattandosi di malattia infettiva, nel Medioevo, in Europa e in altre parti del mondo, i lebbrosi erano costretti a vivere nei lebbrosari al di fuori delle città. Ci si è chiesti se si trattò di una vera epidemia, o piuttosto di un accanimento frenetico, per cui varie patologie dermatologiche venivano catalogate sotto un’unica etichetta[11]. La lebbra non è una malattia facilmente trasmissibile, per cui è difficile capire come si siano potuti sviluppare così tanti casi: in Europa si arrivò a contare fino a 19 mila lebbrosari. I lebbrosi, a causa del loro aspetto (le lesioni esteriori erano anche ritenute segni di impurità dell’anima) e della paura di contagio, furono oggetto di persecuzioni e discriminazioni. Un noto episodio fu la “congiura dei lebbrosi” del 1321: sospettati di avvelenare i pozzi, migliaia furono mandati al rogo su ordine di Filippo V.

Nel 1953 Vilh Möller-Christensen trovò nel cimitero di un antico lebbrosario medievale della Danimarca numerosi scheletri che presentavano le tipiche alterazioni ossee della lebbra in stadio avanzato.

L'endemia di lebbra in Europa si ridusse dal XV secolo, anche se nel XVI secolo venne esportata nell'America Latina, prima dai conquistatori spagnoli e portoghesi, poi dai mercanti di schiavi africani.

Nel 1847 i dermatologi norvegesi Danielsen e Boeck offrirono la prima descrizione clinica di lebbra tubercoloide. Nel 1852 in Messico Rafael Lucio e Ignacio Alvarado descrissero clinicamente la lebbra lepromatosa diffusa, poi riconosciuta come forma lebbrosa da Fernando Latapì nel 1936. Nel 1863 Rudolph Virchow descrisse per primo il reperto istopatologico della lebbra lepromatosa.

Fino al XIX secolo si credeva che fosse una malattia ereditaria. Il Mycobacterium leprae fu scoperto da Gerhard Armauer Hansen in Norvegia nel 1868, rendendolo il primo batterio ad essere identificato come causa di malattia nell'uomo.[12]

Nel 1919 il medico giapponese Kensuke Mitsuda descrisse l'intradermoreazione alla lepromina.

Nel 1959, Piero Sensi e Maria Teresa Timbal scoprirono le rifamicine e, da queste, nel 1969 svilupparono la rifampicina, antibiotico attivo contro le micobatteriosi.

Eziologia

Riepilogo

Prospettiva

L'agente eziologico è Mycobacterium leprae o bacillo di Hansen (BH). È un bacillo alcol-acido resistente (si colora col metodo di Ziehl-Neelsen), molto simile al Mycobacterium tuberculosis o bacillo di Koch (BK), intracellulare obbligato, poco patogeno ma molto immunogeno. Questo microrganismo era l'unica causa conosciuta del morbo fino al 2008, quando è stata identificata in Messico una seconda specie, Mycobacterium lepromatosis, con le stesse proprietà patogenetiche.[13][14] Si tratta di una specie strettamente imparentata con M. leprae, con caratteristiche pressoché identiche, per cui ci si riferisce ai due bacilli come a un unico complesso batteriologico (denominato nel suo insieme BH o M. leprae).[14]

Le prime fasi dell'infezione a seguito dell'ingresso del batterio nel corpo umano non sono state descritte. Si tratta di un processo pressoché impossibile da osservare anche a causa della lentezza di proliferazione e diffusione di questo microbo. Sono bacilli inglobati in una capsula lipidica densa e inerte, non producono esotossine e inducono scarsa risposta infiammatoria. Gli studi immunologici ed epidemiologici indicano che solo una piccola minoranza dei soggetti umani esposti a un significativo contatto con il BH sviluppa la malattia. La maggior parte dei soggetti immunocompetenti non sviluppa alcuna patologia conseguente all'infezione, il sistema immunitario umano sembra essere normalmente efficace contro questo patogeno, mentre si suppone che i soggetti che si ammalano abbiano una predisposizione genetica, non ancora identificata, che li rende vulnerabili.

È difficile stabilirne la contagiosità perché è difficile diagnosticare i quadri asintomatici. Il BH si moltiplica molto lentamente e raddoppia in 18-42 giorni, molto meglio nelle parti più fredde del corpo (la pelle, le orecchie, le vie respiratorie superiori, la camera anteriore dell'occhio, i nervi periferici, i testicoli). Il BH non è in grado di crescere in terreni di coltura artificiali, ma si può coltivare su porzioni di pelle di cavie animali vive.

Gli esseri umani sono ritenuti il principale ospite di M. leprae, mentre l'unica specie non appartenente ai primati nota ad essere contagiata è l'armadillo a nove fasce. Questi piccoli mammiferi, diffusi in Messico e Stati Uniti, sono infettati da varianti genotipiche uniche di M. leprae, le stesse identificate in alcuni pazienti umani che avrebbero contratto la malattia a seguito di contatto con le carni di armadillo. Non sono note altre specie animali portatrici del batterio, ma si ritiene probabile che ve ne siano: la malattia di Hansen potrebbe essere quindi una zoonosi, anche se finora non sono state trovate evidenze in tal senso.

Epidemiologia

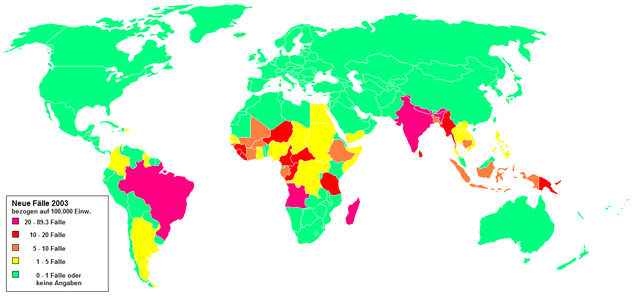

La stima del numero dei casi di lebbra attualmente nel mondo è difficile. Secondo l'OMS negli anni 1980 erano circa 12 milioni e negli anni 1990 sarebbero scesi drasticamente a 2,5 milioni circa, fino a raggiungere i 249.000 nuovi casi accertati annui nel 2008.[2] Nel 2000, l'OMS ha definito come aree di endemia per la lebbra 91 nazioni. Le maggiori prevalenze si hanno in India, Africa sub-Sahariana e Sud America. La lebbra è ancora presente nel Sudest Asiatico, nelle Filippine, in Malaysia, nel Sud della Cina e nelle Isole del Pacifico. In Italia sono stati presenti fino a un recente passato alcuni focolai endemici molto limitati[15], ma attualmente la maggior parte dei casi italiani è di importazione. Circa un terzo dei pazienti lebbrosi è inabile a causa degli esiti invalidanti della malattia. Sembra che gli individui più suscettibili alla lebbra siano i caucasici, seguiti da asiatici, indiani e africani. Nelle aree endemiche il 20%-30% dei casi di malattia sono pediatrici, ma anche se non trattati non tutti cronicizzano. In Asia le forme lepromatose sommano il 50% dei casi e solo il 10% in Africa.

Modalità di trasmissione

Riepilogo

Prospettiva

L'esatto meccanismo di trasmissione del BH non è ancora del tutto chiaro. Il bacillo è stato trovato in molte varietà di insetti, ma non è mai stata dimostrata la trasmissione vettoriale. Si è ipotizzata una trasmissione per contatto cutaneo e per iniezione con aghi contaminati. Il bacillo viene certamente trasmesso attraverso un contatto stretto e prolungato con pazienti bacilliferi non trattati, che eliminano bacilli dalle mucose delle vie respiratorie superiori. Già dopo la prima dose di rifampicina la carica infettante viene ridotta del 99,99%, sicché i pazienti trattati non sono contagiosi. Benché si possano trovare BH nel latte materno e nella placenta, la lebbra colpisce raramente i bimbi piccoli.

Si è accertato che la specie di armadillo Dasypus novemcinctus (armadillo a nove fasce), che vive in nordamerica, può essere infettata, è portatrice di genotipi unici di M. leprae, ed è stato ipotizzato che ne possa rappresentare un serbatoio naturale. In laboratorio si è ottenuta l'infezione di criceti, topi e anche scimmie, con manifestazioni cliniche molto simili a quelle umane. Nel territorio scozzese alcuni scienziati hanno notato la presenza di questi micobatteri in alcuni scoiattoli rossi. Nel 21esimo secolo il BH è stato individuato all'interno di alcune amebe.[16] Una ricerca più recente dell'Università del Colorado ha accertato che M. leprae può sopravvivere a lungo in cisti intracellulari all'interno di specie di amebe comuni in acque di ambienti naturali, da queste il batterio potrebbe trasferirsi in altri organismi scatenando l'infezione.[17] Le fonti d'acqua non depurate potrebbero quindi costituire un possibile fattore di infezione per via alimentare, particolarmente in aree remote con scarsi servizi igienici. La diffusione della malattia di Hansen sembra correlata allo svantaggio socioeconomico di settori delle popolazioni.[18] Esposizione a carenze nutrizionali, igieniche, tossicità ambientali o altri fattori che indeboliscono la competenza immunologica dei soggetti potrebbero contribuire all'aumento del rischio.

Patogenesi

Riepilogo

Prospettiva

Dopo essere penetrati nel derma, i BH si moltiplicano all'interno delle cellule del sistema monocito-macrofagico: se i macrofagi riescono a distruggere i batteri l'infezione abortisce; se non riescono a contenere l'infezione, la malattia si evolve. I BH attaccano gli istiociti del derma e le cellule di Schwann dei nervi periferici. L'intensità della reazione cellulo-mediata dell'organismo determina la forma in cui la malattia si manifesta. L'interazione tra batterio e sistema immunitario è alla base dello sviluppo della malattia: i meccanismi di interazione sono complessi e non ancora interamente compresi. È accertato nella patogenesi il ruolo di più fattori, sia genetici che immunologici.[19] Se la risposta immunitaria è sufficiente ad arginare l'infezione, la malattia assume una conformazione delimitata ad una o poche lesioni in alcune regioni del corpo (forma tubercoloide). In queste regioni i BH sono comunque rarissimi, tanto che è generalmente impossibile rilevarli con una biopsia. I danni di origine neuropatica anche in queste forme limitate possono evolvere divenendo localmente gravi, portando alla desensibilizzazione di dita o estremità, ulcere della pelle o alle cartilagini e altre complicanze. All'estremo opposto, nei casi in cui la risposta immunitaria cellulo-mediata è scarsa o assente, i bacilli si disseminano nelle cellule di molti tessuti in tutto l'organismo (forma lepromatosa). Le evoluzioni patologiche possono essere molto diverse da paziente a paziente.

Clinica

Riepilogo

Prospettiva

Analogamente a ciò che avviene in altre infezioni croniche, come ad esempio la sifilide o la tubercolosi, le manifestazioni cliniche della lebbra sono molteplici e fortemente variabili. Le diverse forme vengono classificate sulla base dei quadri clinici e istopatologici. La malattia si presenta in modi che possono differire moltissimo, in un ampio spettro, da forme paucisintomatiche, fino a forme gravi che possono portare anche a esiti deturpanti o invalidanti. Le manifestazioni possono essere diverse da paziente a paziente, l'infezione può colpire parti del corpo e organi diversi e non interessarne altri, a seconda degli individui, e possono differire anche i tipi di modificazioni fisiopatologiche indotte, dipendendo dalla risposta immunitaria dell'ospite. In assenza di cure il decorso può arrestarsi spontaneamente, oppure progredire, oppure riattivarsi anche a distanza di decenni dopo lunghi periodi di quiescenza.

In sede diagnostica si distinguono in prima battuta due forme, dette rispettivamente paucibacillari e multibacillari. Con questi termini si descrive essenzialmente l'entità della diffusione dei sintomi cutanei sul corpo. Le forme multibacillari sono caratterizzate, tra le altre cose, dalla presenza di una carica batterica molto più alta, e da una varietà di possibili sintomi caratteristici. Una ulteriore classificazione comunemente usata, in parte sovrapponibile alla prima ma più dettagliata, definisce due forme polari dello spettro clinico, dette rispettivamente forma tubercoloide e forma lepromatosa. Per forme tubercoloidi si intende un insieme di quadri clinici complessivamente meno gravi, nei quali sono assenti alcune evoluzioni tipiche della forma lepromatosa.[20][21]Si riconosce anche una forma indeterminata, chiamata anche impropriamente forma iniziale, che consiste in una manifestazione minima di sintomi, esclusivamente dermatologici e locali.

Le forme tubercoloidi sono caratterizzate da una singola o da poche lesioni cutanee, che appaiono come macchie pigmentate o ipopigmentate, eritematose, di forma irregolare ma con margini netti. Sono presenti di solito in modo asimmetrico e spesso su un solo lato del corpo, ad esempio su un lato del collo. Vengono generalmente colpiti però anche alcuni nervi periferici, causando parziale insensibilità al dolore e al calore, sintomi che possono manifestarsi anche in una zona del corpo in cui non è presente la macchia cutanea. Di solito il primo sintomo della malattia è la manifestazione dermatologica, ma in alcuni casi compare soltanto quella neurologica ("lebbra neurale pura").[22] Le due caratteristiche che definiscono principalmente le forme tubercoloidi sono: la presenza di granulomi, cioè aree di modifica del tessuto cutaneo prodotte dalla risposta immunitaria, quando vi sono sintomatologie dermatologiche, e la manifestazione asimmetrica e locale dei sintomi. Questi possono essere anche localmente gravi, in particolare possono colpire estremità, ad esempio perdita di funzionalità dei nervi e ulcere trofiche localizzate ad una mano o un piede.

Le forme lepromatose, invece, rappresentano il polo opposto, contrassegnate dalla estensione delle degenerazioni cutanee e dalla diffusione in modo simmetrico sul corpo. Le caratteristiche delle forme lepromatose sono la natura sistemica della malattia, con la diffusione del bacillo in tutto l'organismo, e la scarsa o assente risposta immunitaria. Nelle aree del corpo più esposte, in particolare sul volto, nelle forme lepromatose, se non curate, nel corso di anni o decenni si può produrre una degenerazione della cute caratterizzata da ispessimento e corrugamento.[23] Nella cute non si formano granulomi, si può invece sviluppare una modifica della pelle detta leproma, causata dallo sviluppo di noduli intradermici con ispessimento della pelle. La manifestazione clinica più rilevante è quella neurale, la quale colpisce maggiormente le estremità distali (mani e piedi), nei casi più gravi e avanzati il danno ai nervi può portare alla perdita di mobilità muscolare, anestesia e insensibilità al calore, alle dita o all'intera estremità, con effetti potenzialmente invalidanti. Il danno neurale può colpire gli occhi e produrre cecità, con vari meccanismi: causando insensibilità corneale con conseguenti danni, si può produrre infiammazione dell'iride che induce glaucoma, l'infezione può anche colpire direttamente l'epitelio della retina e il nervo ottico.

Sia nelle forme lepromatose che in quelle tubercoloidi possono prodursi varie complicazioni invalidanti alle estremità, causate da danni ai nervi periferici, le più tipiche sono le deformità delle dita con effetto "mano ad artiglio" per la compromissione del nervo ulnare. La lebbra può essere causa di amputazioni, di dita o estremità, ma non direttamente: la perdita di sensibilità e funzione muscolare, unitamente al rischio di insulti fisici quali tagli, ustioni o danni posturali, può dare luogo a ulcere che non guariscono e sono molto difficili da trattare. La malattia di Hansen non è quasi mai mortale, ma nelle forme più gravi e più avanzate piò esserci l'interessamento di alcune funzioni vitali, in particolare la funzione renale.[24]

Incubazione

Il periodo di incubazione dura in media 5 anni, ma varia da pochi mesi fino a 10 anni. I casi nei bambini di età inferiore a un anno sono estremamente rari, anche a causa della estensione temporale dell'incubazione tipica.

La lebbra presenta un ventaglio molto ampio di manifestazioni cliniche, spesso dai confini sfumati, comprese tra due poli estremi: la forma tubercoloide e la forma lepromatosa. La forma di lebbra che si sviluppa è condizionata dal tipo di risposta immunitaria cellulo-mediata montata dall'ospite. Da un punto di vista pratico terapeutico le forme sono distinte in

- paucibacillari

- multibacillari

Forma indeterminata

È la forma più benigna, consiste nella semplice comparsa di una manifestazione dermatologica locale, una macchia sulla pelle, di solito decolorata, senza ulteriori implicazioni cliniche. Questa forma passa spesso inosservata o resta non diagnosticata. Può evolversi verso uno dei due poli, restare stabile, oppure guarire completamente. Si manifesta con la comparsa di una lesione cutanea maculare, un'area di pelle non rilevata, a margini netti, di solito ipocromica e/o eritematosa (rossa su pelle chiara, color del rame su pelle nera) e/o disestesica (comunque la sensibilità è ancora presente) e/o alopecica. Non è pruriginosa e non comporta ulteriori sintomi. La lesione potrebbe rappresentare il sito di entrata del BH. Di solito non si trovano bacilli alcol-acido resistenti (BAAR) in queste lesioni, pertanto la malattia in questa forma è molto difficile da diagnosticare. La lesione cutanea è stabile e non risponde alla terapia locale. Il sospetto clinico viene confermato dal reperto istologico di un infiltrato infiammatorio focale nel derma e nel nervo periferico vicino.

Forme paucibacillari

Vengono definite paucibacillari le forme che presentano un massimo di 5 macchie cutanee, e/o un solo nervo periferico coinvolto.

Forma tubercoloide

Vengono definite forme tubercoloidi quelle riconducibili a un insieme di manifestazioni in cui prevalgono sintomi locali e delimitati, e in cui l'infiltrazione batterica risulta contenuta, tendendo a restare limitata a tessuti specifici, superficiali e in poche aree, e non si diffonde massivamente in tutto l'organismo. In queste forme il sistema immunitario non è in grado di eliminare il bacillo, ma ne impedisce comunque la proliferazione all'esterno dei siti protetti in cui resta confinato. I granulomi, visibili come macchie sulla pelle, sono le aree di modificazione tissutale prodotta dalla reazione immunitaria dove è presente l'infezione.

Secondo la classificazione di Ridley e Jopling[25] le forme tubercoloidi vengono suddivise in: tubercoloide polare (TT), tubercoloide secondaria (TTs) e tubercoloide dimorfa (DT), di gravità crescente partendo dalla forma più semplice e spostandosi verso il polo lepromatoso.

Si manifesta con poche macule o placche (spesso una lesione unica) eritematose, a volte come lesioni papulose raggruppate. Queste macchie possono essere piuttosto grandi, anche dell'ordine della decina di centimetri, sono di forma irregolare ma ben delimitate, la zona centrale tende a mostrare segni di guarigione mentre la periferia tende a essere decolorata mostrando le alterazioni in modo più evidente. Queste lesioni sono infiltrate, cioè i bacilli sono presenti nelle cellule degli strati inferiori dell'epidermide. Le macchie cutanee hanno sempre margini netti, la loro distribuzione è asimmetrica, spesso monolaterale. Hanno superficie anidrosica (secca e ruvida al tatto), alopecica, e ipo-anestesica, cioè una diminuita sensibilità al dolore e al calore. I follicoli sebacei e le ghiandole sudoripare della porzione di cute colpita vengono gradualmente distrutti, queste strutture non sono più presenti nella regione di cute coperta dai granulomi. L'infiltrato cellulare si estende fino all'epidermide coinvolgendo lo strato basale, ma non si diffonde nel tessuto connettivo inferiore. I bacilli restano confinati alle cellule di siti protetti, ovvero nei muscoli erettori del pelo, nelle ghiandole sudoripare e nelle cellule di Schwann che formano la guaina dei nervi periferici. La reazione immunitaria cellulo-mediata dell'organismo limita la presenza di M. leprae a queste strutture, il bacillo non può quindi colonizzare liberamente altri organi. Il segno della reazione immunitaria, insorta per contrastare la diffusione dei BH, sono i granulomi lepromatosi, aree di tessuto cutaneo dove sono presenti cellule giganti tipo Langhans, oltre a cellule epitelioidi, e contenenti nella loro periferia numerosi piccoli linfociti.

Il bacillo non attacca direttamente le cellule nervose, ma colonizza le cellule di Schwann della guaina che riveste i nervi periferici. L'ispessimento della guaina restringe lo spazio interno comprimendo il nervo, ciò porta gradualmente al danneggiamento e alla compromissione del nervo, che smette di funzionare. L'interessamento nervoso nelle forme tubercoloidi è quindi neuroclastico: il grande nervo periferico colpito può essere talvolta percepito alla palpazione come edematoso e ispessito, il suo incarceramento nel perinervio può causare un danno permanente. Il danno neurologico è rapido, si manifesta con anestesia, cioè incapacità di percepire dolore e calore (nervi sensitivi). Nei casi con gravità crescente si verifica anche amiotrofia e ipostenia, cioè diminuzione del volume e del tono muscolare (nervi motori), con possibile comparsa di ulcere trofiche del territorio da essi innervato.

Le prime strutture nervose coinvolte sono le piccole terminazioni distali cutanee. I grandi nervi periferici sensitivo-motori, vicini alla lesione cutanea, vengono coinvolti e danneggiati dalla reazione granulomatosa. I nervi più spesso colpiti sono: nell'arto superiore l'ulnare, il mediano e il radiale, nell'arto inferiore il fibulare e il tibiale. Dei nervi cranici sono colpiti più frequentemente il trigemino e il faciale. Nonostante tutto ciò, la bacilloscopia è negativa, o, comunque i bacilli riscontrabili sono rari. L'intradermoreazione di Mitsuda è debolmente positiva, segno della presenza, comunque, di una risposta immunitaria cellulo-mediata, responsabile della formazione del granuloma.

Forme multibacillari

Presentano più di 5 lesioni cutanee e/o più di un nervo periferico coinvolto.

Forma dimorfa (di confine)

Si definiscono forme borderline o dimorfe quei quadri in cui compaiono alcuni sintomi delle forme tubercoloidi, quali macule o placche cutanee contenenti granulomi che evidenziano la risposta immunitaria locale, insieme ad alcuni sintomi della diffusione sistemica tipiche del polo lepromatoso.

Secondo il modello di Ridley e Jopling le forme borderline o dimorfe vengono ulteriormente distinte in: tubercoloide dimorfa (DT), dimorfa (DD) e lepromatosa (virchowiana) dimorfa (DV), rispettivamente spostandosi dal polo tubercoloide verso il polo lepromatoso. Si manifesta con macule, papule o placche eritematose roseo-violacee, polimorfe, di grandi dimensioni, uniformemente infiltrate con guarigione centrale, con bordi interni netti ed esterni sfumati (possono essere rilevati, per la presenza delle papule). Le lesioni sono poche, bilaterali asimmetriche nella variante polare DT, oppure molte e simmetriche nella variante polare DV. La compromissione nervosa è localmente meno grave rispetto alla forma TT, ma è più estesa e simmetrica. La bacilloscopia è negativa, oppure positiva ma con rari BH. Sono forme a rischio per i cosiddetti "stati reattivi lebbrosi".

Forma lepromatosa (virchowiana)

Le forme lepromatose sono quelle in cui il bacillo si diffonde in tutto l'organismo dando luogo a un quadro clinico sistemico. Nella classificazione di Ridley e Jopling di possono distinguere tre gruppi: la forma lepromatosa dimorfa (DV), quella lepromatosa subpolare (VVs) e lepromatosa polare (VV).

La manifestazione lepromatosa si sviluppa quando la reazione cellulo-mediata è scarsa o nulla. Spesso, infatti, in questi casi il test di intradermoreazione di Mitsuda è negativo. La lebbra lepromatosa è una malattia sistemica, con coinvolgimento di molti organi. La lesione istologica prevalente è il leproma, un tessuto formato da numerosi istiociti impacchettati contenenti al loro interno una grande quantità di BH. Non c'è l'infiltrato linfocitario tipico del granuloma lepromatoso che, in questi casi, non si forma.

Sono presenti bacilli in grandi quantità nelle cellule di Schwann della guaina dei nervi periferici, si forma edema del perinervio senza infiltrato cellulare. La malattia non viene contenuta in aree specifiche dal granuloma lepromatoso e si dissemina rapidamente, sia per contiguità sia per via ematica, ad altre zone cutanee, nervi, alle mucose e a tutti gli organi. La caratteristica delle forme lepromatose è la manifestazione tipicamente simmetrica dei sintomi, sia cutanei sia nervosi, che sono localmente meno intensi e di formazione più lenta rispetto alle forme tubercoloidi, ma con evoluzione complessivamente più grave e diffusa.

Le presentazioni di sintomi delle forme lepromatose sono multiformi, sia sul piano cutaneo che della funzionalità nervosa, ma colpiscono anche le ossa, le mucose e altre strutture, compromettendo funzioni molto importanti. I BH prediligono localizzarsi agli occhi, ai testicoli, al midollo osseo, e in misura minore ai muscoli scheletrici, al fegato, ai linfonodi, alla milza. All'inizio compaiono macule ipocromiche a margini sfumati, spesso visualizzabili con luce con incidente diversa da quella dell'ispezione, poi le lesioni diventano infiltrate e possono comparire anche lesioni solide che si estendono a cute e mucose; papule, noduli, placche isolate o confluenti a distribuzione bilaterale simmetrica.

I diversi quadri clinici delle forme lepromatose sono caratterizzati dalla possibile comparsa di episodi nei quali si verifica un rapido avanzamento delle sintomatologie, episodi detti reattivi, che sono correlati all'attivazione del sistema immunitario del paziente. Questi quadri reattivi vengono classificati in tre gruppi principali di sintomi: il Tipo 1 (detto reazione inversa), il Tipo 2 (un quadro dermatologico immunogenico detto erythema nodosum leprosum), mentre al terzo gruppo appartengono quadri caratterizzati principalmente da neuriti che colpiscono i nervi periferici con sintomatologia dolorosa, altri quadri infiammatori, e i quadri sistemici correlati alla lebbra primitiva diffusa, o lebbra lepromatosa diffusa o lebbra diffusa di Lucio e Latapì (anche "lebbra bella").Tra il 20% e il 50% dei pazienti affetti da lebbra va incontro a episodi reattivi ad un certo punto nel corso della malattia. Le deformità, le disabilità e la contagiosità della lebbra sono principalmente causate da questi episodi di recrudescenza, che si possono manifestare nella forma di tutti e tre i tipi.

Vengono definiti "Tipo 1" quadri episodici acuti o sub-acuti in cui si ha un rapido peggioramento di sintomi neurologici, cutanei e ossei, con prevalenza dei sintomi neurali. Questi episodi, detti stati reattivi lepromatosi, avvengono per lo più in soggetti affetti da forme lepromatose non polari e sono correlati a cambiamenti nel sistema immunitario del paziente. Questo si attiva attaccando con processi flogistici i tessuti colonizzati dal batterio, in particolare le cellule di Shwann, purtroppo però la reazione immunitaria attacca direttamente anche i nervi, distruggendo il tessuto nervoso. Si possono causare rapidamente gravi danni soprattutto alle estremità (in particolare dita di mani e piedi) per la distruzione dei nervi sensoriali e motori, così come artriti e deformazioni ossee.

Il Tipo 2 è quel quadro, che compare anch'esso con episodi acuti o sub-acuti, in cui si manifesta l'alterazione cutanea detta erythema nodosum leprosum (ENL). Nella prima metà del ventesimo secolo era anche detta "lebbra nodulare". La degenerazione cutanea colpisce prevalentemente il volto, e alcune parti più fredde ed esposte del corpo (orecchie, naso, dita, ginocchia, testicoli). Studi compiuti negli ultimi decenni indicano che la risposta immunitaria cellulare gioca un ruolo nella comparsa dell'ENL. In questo quadro compaiono noduli intradermici, profondi e di forma tuberosa, concentrati soprattutto su aree del volto o del collo, possono comparire ispessimenti cutanei di aree del volto o in placche, generalmente con distribuzione simmetrica sul volto, che possono dare luogo anche a corrugamenti. Le lesioni simmetriche al volto conferiscono una deformità cutanea tipica detta facies leonina, perché i lineamenti ingrossati possono ricordare vagamente il volto di un leone. Si verifica tipicamente madarosi (alopecia di ciglia e sopracciglia), ispessimento dei padiglioni auricolari e ingrossamento del naso. La cartilagine nasale può essere attaccata direttamente dal bacillo, colpita da ulcere necrotizzanti e distrutta. Il setto nasale si ulcera e lo scheletro nasale può collassare, causando lo schiacciamento del naso o "naso a sella". La malattia può causare anche la perdita completa del naso.

Nelle forme lepromatose si ha una abbondante proliferazione di bacilli, che si ritrovano in grande numero nelle lesioni cutanee. I BH vengono eliminati in notevole quantità dalle mucose nasali, questa è la ragione della contagiosità della malattia nel corso dello sviluppo di questi quadri.

Le forme lepromatose colpiscono anche le ossa e le cartilagini. Oltre alle ossa nasali, vengono attaccate soprattutto le dita di mani e piedi, causando artriti e deformità, e il processo alveolare dell'osso mascellare ovvero il tuber su cui si impiantano i denti dell'arcata superiore. Si producono anche anche vasculiti periferiche: in particolare l'occhio viene danneggiato, per via del danneggiamento dei suoi capillari, le lesioni lepromatose colpiscono la congiuntiva per via ematica e la cornea per via neurale. Si hanno cheratiti e irido-cicliti, la cecità è tra le complicazioni più gravi della malattia.

Il danno ai tubuli seminiferi dei testicoli può causare sterilità. Il danno alle cellule di Leydig del testicolo contribuisce alla frequente comparsa della ginecomastia negli uomini. Il danno epatico e renale può essere importante. Il danno neurologico colpisce precocemente le terminazioni nervose più distali; all'inizio non c'è anestesia perché l'interessamento dei grandi tronchi nervosi è più lento e tardivo, ma è peggiore che nelle forme tubercoloidi perché molto esteso e simmetrico. La compromissione sensitiva trofica provoca la comparsa di ulcerazioni che si complicano con infezioni, necrosi, deformazioni e amputazioni delle estremità.

Lebbra diffusa primitiva

Una forma diffusa pura della lebbra lepromatosa, detta di Lucio-Alvarado, è caratterizzata dalla completa assenza di risposta cellulo-mediata ed è molto comune in America Latina, soprattutto in Messico. Si ha una infiltrazione eritematosa diffusa uniforme generalizzata della cute (eritrodermia), senza lesioni solide o distinguibili, con madarosi e alopecia generale precoce e rapida. Viene detta "lepra bonita" di Latapì, perché il viso di chi ne è colpito appare d'aspetto "bello" rubicondo, a causa dell'eritrodermia uniforme.

Stati reattivi lebbrosi

La lebbra è una malattia con manifestazioni flogistiche molto attenuate o pressoché inapparenti. I quadri flogistici eclatanti sono un segnale d'allarme, di una reazione immunologica dell'ospite, che può avere conseguenze gravi se non riconosciuta e trattata prontamente: le reazioni sono di due tipi.

Tipo I

Complicano le forme interpolari da TTs a VVs e sono clinicamente simili tra loro e, quando guariscono, desquamano.

- RR (reversal-"up grading"-reaction, reazione inversa)

È un segno di miglioramento dopo terapia conseguente al risveglio di una risposta immunitaria cellulomediata efficace che sposta la forma clinica della malattia verso il polo tubercoloide. Tutte o alcune lesioni preesistenti diventano eritematose ed edematose (tipo erisipela) e possono comparire nuove lesioni. Si hanno nevriti dolorosissime, con gravi sequele in assenza di trattamento antinfiammatorio, tanto peggiori quanto più grave è la reazione. La nevrite può manifestarsi in modo insidioso, anche senza dolore.

- RD (down grading, degradazione)

È un peggioramento con spostamento del quadro clinico verso il polo lepromatoso. Si verifica nei casi non trattati, resistenti alla terapia o in cui il trattamento è interrotto troppo presto. Le lesioni cutanee peggiorano, aumentano di numero e di simmetria e i bordi diventano più sfumati. Le nevriti sono meno intense ma più diffuse.

Tipo II

Interessano le forme multibacillari (DV, VVs, VV).

- Eritema nodoso lebbroso

Si manifesta durante la terapia, soprattutto mono-terapia (ormai inammissibile), ed è provocata da deposizione di immunocomplessi circolanti (IC) nei tessuti colpiti. In tutto il corpo compaiono noduli eritematosi dolenti, isolati o confluenti, associati a febbre, malessere, mialgia. Quando il quadro clinico migliora compaiono nuove lesioni cutanee. Possono aversi molti attacchi successivi; in tal caso si parla di stato di “male reattivo” (mal de reacção). Si possono avere anche altre manifestazioni di malattia da IC come artralgie, iridocicliti, epididimiti.

- Fenomeno di Lucio

Nelle forme diffuse di Lucio-Alvarado, dopo 2-4 anni, può comparire il cosiddetto "fenomeno di Lucio", che è un eritema necrosante di tipo vasculitico, per interessamento dei piccoli vasi cutanei. All'inizio compaiono macule rosso-violacee indolori o che danno una sensazione di cociore. Le lesioni evolvono in vescicole o bolle di piccole dimensioni, che poi diventano crostose e si ulcerano e lasciano una cicatrice atrofica. Spesso la malattia è complicata da episodi settici anche fatali. In questi casi l'intradermoreazione di Mitsuda è positiva.

Diagnosi

Riepilogo

Prospettiva

La diagnosi della lebbra è clinica e istologica. L'OMS definisce un caso di lebbra come quello di un individuo che mostri almeno uno dei seguenti criteri diagnostici:

- Presenza di una o più lesioni cutanee con alterazioni della sensibilità

- L'ispessimento di uno o più nervi periferici con alterazioni della sensibilità

- Il reperto di bacilloscopia positiva per bacillo di Hansen

Non è ancora disponibile un sistema accettabile di diagnosi delle forme di lebbra subcliniche.

Esami bioumorali

Generalmente non sono utili alla diagnosi eziologica.

Esami microbiologici

Il BH non cresce sui terreni di coltura degli altri micobatteri. Cresce se inoculato nei polpastrelli di topi o, meglio ancora, dell'armadillo.

Indice batteriologico

È un sistema di determinazione della carica batterica delle lesioni cutanee. Si esamina con microscopio a immersione in olio di cedro a 100x un campione di scarificato cutaneo dopo colorazione di Ziehl-Neelsen e si contano i BH presenti. Il risultato viene espresso su una scala logaritmica:

- 1+ almeno 1 bacillo per 100 campi (paucibacillare)

- 2+ almeno 1 bacillo per 10 campi (multibacillare)

- 3+ almeno 1 bacillo per campo

- 4+ almeno 10 bacilli per campo

- 5+ almeno 100 bacilli per campo

- 6+ almeno 1000 bacilli per campo

Test dell'istamina

Le forme tuberculoidi provocano la comparsa di macule ipopigmentate. In un individuo sano l'istamina provoca normalmente una reazione eritematosa: nella lebbra tubercoloide la risposta della pelle all'istamina è ritardata, diminuita o assente. Il test è difficile da valutare nei pazienti di pelle nera.

Test della pilocarpina

La sudorazione dipende dall'integrità delle terminazioni nervose del sistema parasimpatico. Se una lesione ipopigmentata è lebbrosa la pilocarpina provoca una sudorazione minore del normale.

Intradermoreazione di Mitsuda-Hayashi

È analoga all'intradermoreazione di Mantoux per la tubercolosi. La reazione indica la presenza di un'immunità di tipo cellulo-mediato nei confronti del BH. È un esame poco affidabile perché ha troppi falsi positivi: si possono avere reazioni positivi in casi di tubercolosi, vaccinazione con bacillo di Calmette e Guérin (BCG) o per precedenti intardermoreazioni di Mitsuda. Impiega la lepromina, formata da una sospensione di BH morti, provenienti da un nodulo lepromatoso di armadillo. Se ne iniettano sotto il derma 0,1 ml.

- Una lettura precoce (di Fernandez) della reazione cutanea, si esegue dopo 48-72 ore.

- Una lettura tardiva (di Mitsuda) si esegue dopo 21-28 giorni.

- La reazione è positiva se si forma una lesione papulare o nodulare eritematosa, del diametro di 5 mm.

- La reazione è debolmente positiva nelle forme di lebbra tubercoloide (TT e DT) e può essere utile per la formulazione di una prognosi.

- La reazione è negativa nelle forme dimorfe e lepromatose della lebbra.

Nelle forme indeterminate la reazione rispecchia la futura evoluzione della lebbra: se è negativa esclude la diagnosi di lebbra o indica che sta evolvendo verso le forme multibacillari, ipoergiche. Una Mitsuda che, da negativa, diventa positiva, indica un miglioramento della risposta immunitaria all'infezione e un'evoluzione verso il polo tubercoloide, con prognosi migliore.

Terapia

Riepilogo

Prospettiva

Per curare la malattia è stato impiegato in passato l'olio di chaulmoogra (Hydnocarpus wightiana) assunto oralmente o applicato topicamente, con risultati parziali. Nel 1916 Alice Ball scoprì una tecnica per estrarre i principi attivi dell'olio, ottenendo un preparato iniettabile. A seguito della sua morte prematura in quell'anno, i suoi studi – non ancora pubblicati – furono continuati da Arthur L. Dean. Il metodo rappresentò la terapia più usata fino alla scoperta dei farmaci a base di sulfoni, negli anni quaranta del Novecento.

Non è più eticamente accettabile la mono-terapia, quindi va sempre impiegata un'associazione di almeno due farmaci. I pazienti sono seguiti in regime ambulatoriale, tranne che negli stati reattivi che vanno seguiti in regime di ricovero.

Forme paucibacillari

- Dapsone 100 mg/die

- Rifampicina 600 mg 1 volta/mese

per un periodo di 6 mesi

In alternanza ai sulfoni o in caso di resistenza:

- Tiambutosina 1-2 g/die per via orale

Forme multibacillari

- Dapsone 100 mg/die

- Rifampicina 600 mg 1volta/mese

- Clofazimina 50 mg/die con una dose supplementare mensile di 300 mg

per un periodo di almeno 2 anni, a volte per tutta la vita.

Stati reattivi

- Prednisone 40–60 mg/die

- Talidomide 100–300 mg/die (l'uso nelle donne in età fertile è proibito per i suoi effetti collaterali teratogeni).

Prognosi

Le forme tubercoloidi possono guarire, ma i danni neurologici (anestesia e paralisi delle strutture innervate dai rami danneggiati) possono essere permanenti. Le forme dimorfe possono guarire, ma con esiti neurologici molto più invalidanti (deformità estese). Le forme lepromatose guariscono più raramente e di solito peggiorano progressivamente con cecità, scadimento delle condizioni generali fino all'insufficienza renale cronica. La terapia ha migliorato di molto la prognosi di tutte le forme e, se è abbastanza precoce, previene la comparsa delle deformità.

Profilassi

Riepilogo

Prospettiva

Nel mondo esistono molti lebbrosari per il ricovero e la cura dei lebbrosi: secondo i dati dell'ultimo Annuario Statistico della Chiesa ci sono 648 lebbrosari. Questa la ripartizione per continente: in Africa 229, in America 72 (totale), in Asia 322, in Europa 21 e in Oceania 4. Le nazioni che ospitano il maggior numero di lebbrosari sono: in Africa: Tanzania (32), Repubblica Democratica del Congo (27), Madagascar (26), Sudafrica (23); in America del Nord: Stati Uniti (3); in America centrale: Messico (10); in America centrale-Antille: Haiti (3); in America del Sud: Brasile (25), Perù (5), Ecuador (4); in Asia: India (258), Vietnam (14), Indonesia (15); in Oceania: Papua Nuova Guinea (4); in Europa: Germania (17), Francia (1), Belgio (1), Spagna (1). In Italia l'ultimo lebbrosario, la Colonia Hanseniana Opera Pia Miulli di Gioia del Colle (BA), è stato chiuso nel 2011.[26]

Vaccini

Il bacillo di Calmette e Guérin (BCG), impiegato per la vaccinazione anti-tubercolare, si è dimostrato ancora più efficace per la prevenzione della lebbra, soprattutto delle forme multibacillari.

Il primo vaccino contro la lebbra fu scoperto dal medico venezuelano Jacinto Convit, che ricevette nel 1988 la candidatura al Premio nobel per la Medicina, conferito poi a Gertrude Elion e George Hitchings.

Note

Bibliografia

Altri progetti

Collegamenti esterni

Wikiwand - on

Seamless Wikipedia browsing. On steroids.