Timeline

Chat

Prospettiva

Carte da gioco italiane

Tipologia di carte da gioco utilizzate in Italia Da Wikipedia, l'enciclopedia libera

Remove ads

Remove ads

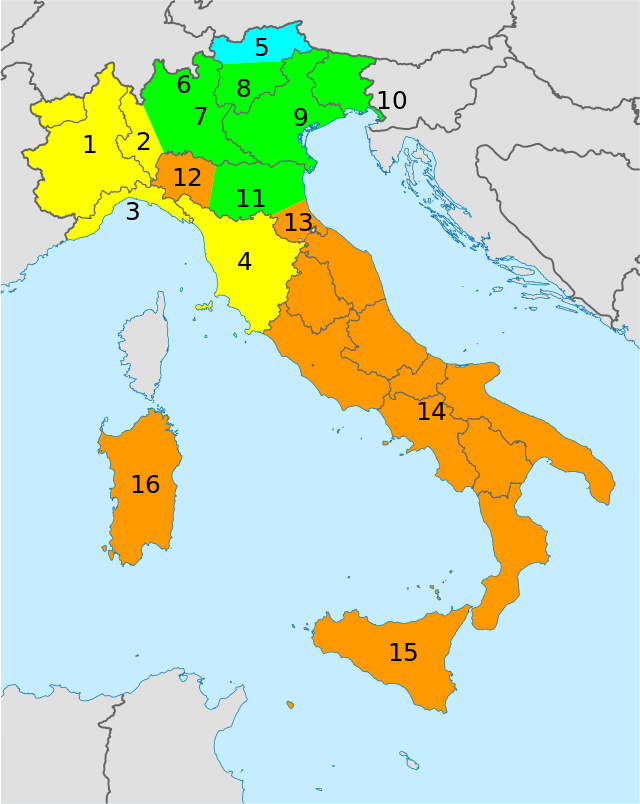

Le carte da gioco italiane consistono normalmente di mazzi da 40 carte di 4 diversi semi, ma c'è una grande varietà stilistica nel disegno delle carte, dipendente soprattutto dall'area geografica. In alcune regioni sono diffuse le carte a semi italiani o spagnoli, con i semi di bastoni (a volte chiamati anche mazze), coppe, denari (detti anche ori) e spade e con le figure fante (o donna), cavallo e re; in altre sono diffuse carte illustrate con i semi francesi, cuori, quadri, fiori e picche, con le figure fante, donna e re. Di ogni seme troviamo i numeri 2, 3, 4, 5, 6, 7, più l'asso e le figure.

semi francesi. 1: Piemontesi; 2: Milanesi; 3: Genovesi; 4: Toscane

semi tedeschi. 5: Salisburghesi

semi nord-italiani. 6: Bergamasche; 7: Bresciane; 8: Trentine; 9: Trevisane; 10: Triestine; 11: Bolognesi

semi spagnoli. 12: Piacentine; 13: Romagnole; 14: Napoletane; 15: Siciliane; 16: Sarde

Remove ads

Storia

Le carte da gioco appaiono in Italia nella seconda metà del XIV secolo; la loro presenza sembra attestata a Firenze, dove vengono inventate da Giovanni Stimolo nel 1377. Le carte da gioco d'Italia presentano numerose variazioni regionali, sia nelle insegne e nell'aspetto grafico delle carte che nel loro numero.

Tipologia

Riepilogo

Prospettiva

Le carte regionali italiane possono essere inscritte in quattro gruppi[1]:

- tipo Italia settentrionale: hanno le spade in forma di scimitarre, i bastoni in forma di scettri o mazze cerimoniali, e le coppe in forma di calici allungati e talora esagonali. Gli assi elaborati possono riportare un motto. Esistono nelle versioni a 36 carte (rare), 40 o 52. Appartengono a questo gruppo le bergamasche, le bolognesi, le bresciane, le trevisane (o venete), le triestine e le trentine. Sono diffuse nelle regioni del nord-est.

- tipo spagnolo: hanno i bastoni in forma di tronchi o randelli, le spade più corte e dritte, e le coppe più piccole, con figura intera, tranne che le piacentine di "tipo moderno" (dopo il 1950). Appartengono a questo gruppo le seguenti tipologie[2].

- piacentine: Emilia (Piacenza, Parma, Reggio Emilia, Modena, Bologna), Lombardia sudorientale, Toscana appenninica (Garfagnana e Lunigiana), Marche, Umbria, Lazio, provincia di Teramo.

- napoletane: Abruzzo, Molise, Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Lazio meridionale.

- romagnole: Romagna (Imola, Ravenna, Forlì-Cesena, Rimini, Repubblica di San Marino), provincia di Ferrara, Romagna toscana.

- siciliane: Sicilia, Calabria.

- sarde: Sardegna.

Le carte di tipo spagnolo esistono solo nella versione a 40 carte. Un particolare gruppo di carte appartenenti a questo gruppo sono le romane, nate negli anni settanta, hanno incontrato poca fortuna tra i giocatori e non sono state più prodotte; queste carte avevano le figure che si rifacevano alla tradizione romana: legionario, centurione, imperatore.

I quattro simboli denari, bastoni, coppe e spade rappresentavano per alcuni in origine le diverse classi in cui era divisa la società medievale, rispettivamente i mercanti, i contadini, il clero e i guerrieri.[3]

- tipo francese: hanno i semi delle carte francesi e normalmente senza indici. Appartengono a questo gruppo le genovesi, le milanesi (o lombarde), le fiorentine (o toscane), le piemontesi. Hanno le figure mezze, tranne le Toscane (figure di tipo francese). Sono diffuse nel nord-ovest e in Toscana. Esistono nelle versioni a 36 (genovesi e piemontesi), 40 o 52 carte.

- tipo tedesco: hanno i semi di tipo tedesco (cuori, ghiande, foglie e campane) e sono diffuse nella provincia di Bolzano, dove sono conosciute con il nome di "Salisburghesi" (o "Salzburger"); sono a figura intera e in Austria sono conosciute anche come Einfachdeutsch (ovvero tedesche a figura intera) per distinguerle dalle "Bavaresi" che hanno la figura doppia (Doppeldeutsch). Nate come mazzo da 36 carte negli anni ottanta è stato introdotto il mazzo da 40 che oggi è l'unico diffuso in Alto Adige (la versione da 36 è ancora diffusa in Austria).

Remove ads

Dimensioni

Varianti regionali

Riepilogo

Prospettiva

Di seguito sono descritti in ordine alfabetico i vari mazzi.

Carte bergamasche

Le carte bergamasche sono carte in stile italiano, diffuse nell'omonima provincia. Il mazzo è composto da 40 carte con figure a due teste a divisione orizzontale e misura 50×94 mm. Sia i valori numerali sia le figure presentano una bordatura interna. Il quattro di spade è chiamato anche margì per la donnina disegnata al centro. Sull'asso di bastoni è presente il motto "VINCERAI". L'asso di coppe, come anche nelle carte trentine e bresciane, presenta una forma a fontana e si ispira all'emblema della famiglia Sforza. I denari sono chiamati "ori" e sono rossi e neri; l'asso di ori è un grande cerchio giallo e arancione. Inoltre in mazzi di alcune produzioni sono presenti 4 carte supplementari di cui 2 recano i numeri dall'1 all'8 e due che recano i numeri dall'1 al 10.

- Carte bergamasche

Carte bolognesi (primiera bolognese)

Quelle della Primiera bolognese sono carte in stile italiano dalla forma piuttosto stretta (misurano 49×104 mm). Il mazzo, un tempo tipico della città di Bologna e della sua legazione, ha visto via via limitare il suo uso alla campagna nord-occidentale della provincia e nella zona di Cento; ad ogni modo su tutto il territorio è oggi più comunemente usato il mazzo piacentino, a semi spagnoli, impostosi probabilmente a partire da fine Seicento con la gran voga del gioco spagnolo dell'Ombre[4]. Nella zona orientale della provincia, in particolare nel comprensorio imolese ma anche nella zona di Molinella, è diffuso poi il mazzo romagnolo. Queste peculiarità storico-geografiche del territorio bolognese ne fanno l'unica provincia d'Italia dove siano in uso popolare ben quattro diverse tipologie di carte da gioco.

Assieme alle carte trevigiane sono le carte più lunghe d'Italia. Il mazzo è così chiamato sin dal Cinquecento per distinguerlo da quello del tarocchino o tarocco bolognese[5]. A inizio Cinquecento, con la diffusione del gioco della Primiera il mazzo originario bolognese di 52 carte fu abbreviato a 40. Circa nello stesso periodo il mazzo del tarocco, che doveva originariamente avere 78 carte (al mazzo originario bolognese erano state aggiunte almeno sin dagli anni '30 del Quattrocento le quattro regine e i 22 trionfi), aveva perduto le carte numerali dei semi ordinari dal 2 al 5 e si era così ridotto all'attuale tarocchino di 62 carte[6]. Nel mazzo della Primiera sono reversibili sia le figure che le carte numerali, fatta eccezione per l'asso di denari, che fino a pochi decenni fa era caratterizzato da una cornice circolare nera col bollo d'imposta al suo interno (abolito nel 1972, vedi infra).

- Carte della Primiera bolognese

Carte bresciane

Le bresciane sono carte in stile italiano, diffuse nell'omonima provincia. È l'unico mazzo regionale che esiste solo nella versione a 52 carte, poiché servono per giocare a cicera bigia, un gioco tipico della provincia di Brescia. Le carte dall'otto al dieci sono detti scartini, in quanto per alcuni giochi, ad esempio la briscola, tali carte non sono utilizzate. Le figure intere sono di tipo "naive" con colori piatti e proporzioni del corpo approssimative. Come tutte le carte di "tipo italiano" hanno le spade in forma di scimitarre, e i bastoni in forma di scettri. Gli assi sono elaborati. Le carte bresciane sono strette, con un rapporto lunghezza/larghezza superiore a 2, e sono le più piccole d'Italia misurando soltanto 43×88 mm. Numerose carte hanno dei soprannomi: il fante di coppe è chiamato "Fant cagnì" oppure "Fant Gop", il due di spade è la "Felepa sensa pei" oppure "Figa de fer"; il due di denari "Le bale del'orso" e il due di bastoni è detto "Figa de legn", mentre nel gioco di cicera bigia, il fante di coppe è sempre il "Fant gop", il dieci di denari è il "Des bù" (Dieci Buono), mentre il due di spade è detto "Du Fì" (Due Fino). L'asso di coppe è talvolta chiamato "Angiulina", per via dell'angelo raffigurato, e il quattro di spade è la "Madonnina dei prati".

- Carte bresciane

- Carte bresciane in grafica vettoriale

Carte genovesi

Sono diffuse in tutta la Liguria, nel Piemonte orientale (province di Novara, Vercelli, Alessandria, Biella e Verbano-Cusio-Ossola) e in Sardegna; sono diffuse anche nella Lunigiana. Le carte genovesi sono a semi francesi (localmente denominati dinæ [diˈnɛː] ‘quadri’, coppe [ˈkupˑe] ‘cuori’, spoæ [ˈspwɛː] o spâ [ˈspaː] ‘picche’ e scioî [ˈʃwiː] o scioe [ˈʃuːe] ‘fiori’) con figure doppie a linea di divisione diagonale e bordatura interna. Il loro stile è molto simile a quello francese tradizionale (il cosiddetto stile di Parigi) e ancor più a quello belga, dal quale si distinguono solo per piccoli dettagli: l'uso del verde al posto del blu nelle figure, la forma dello scudo tenuto dal fante di fiori e (a parte rare eccezioni) la mancanza di indici. Il mazzo tradizionale misura 58×88 mm ed è composto da 40 carte, ne esistono tuttavia versioni a 36 e 52 carte meno diffuse. Il mazzo da 52 carte usato per il Baccarà e lo Chemin de fer è composto da carte in stile genovese.

- Carte genovesi

Carte milanesi (lombarde)

Le carte milanesi sono carte a seme francese di forma piuttosto stretta (misurano 50×94 mm). Il mazzo è costituito da 40 carte, con figure doppie molto elaborate a divisione orizzontale. Sia i valori numerali sia le figure presentano una bordatura interna. Diffuse in tutta la Lombardia occidentale (province di Milano, Pavia, Lodi, Varese, Lecco, Como e Sondrio), il fante di fiori presenta ricamato sul petto il biscione visconteo, simbolo di Milano.

Nel Canton Ticino è diffuso una particolare variante di carte milanesi, chiamate dai produttori "lombarde estero" che si differenziano per la presenza degli indici dei numeri e le scritte fante, regina e re sulle rispettive figure.

- Carte lombarde o milanesi

Carte napoletane

Le carte napoletane sono carte in stile spagnolo. Sono tra le carte regionali più diffuse in Italia, essendo utilizzate nella maggior parte del Mezzogiorno, con l'eccezione di Sicilia e Sardegna. La struttura di questo mazzo di carte e di quello siciliano risale al XVI secolo, come dimostrano le acconciature e i baffi delle figure di entrambi i mazzi. Il mascherone grottesco centrale del tre di bastoni è detto Gatto Mammone[7] per via dei suoi prominenti baffi che ricordano le vibrisse dei gatti. Spiccano anche il cinque di spade con scene di semina, i denari rappresentati in forma di stelle, l'asso dello stesso seme rappresentato come un'aquila a due teste e il cavallo di spade, che rappresenta un personaggio simile a un moro col turbante in testa e la scimitarra in mano. Il re di denari è talvolta detto matta in quanto in alcuni giochi, come ad esempio il sette e mezzo, può assumere qualsiasi valore gli si voglia dare. Il mazzo da 40 carte è a figure intere e misura 50×83 mm.

- Carte napoletane

- Carte napoletane - Bastoni

- Carte napoletane - Coppe

- Carte napoletane - Denari od ori

- Carte napoletane - Spade

Carte piacentine

Le carte piacentine sono carte in stile spagnolo. Il mazzo contiene 40 carte ed ha figure a due teste a divisione orizzontale. Sia i valori numerali sia le figure presentano una bordatura interna. Fino agli anni cinquanta le figure erano intere. Create nella città di Piacenza, importato probabilmente sotto l'occupazione francese. I soldati francesi, infatti, usavano mazzi spagnoli per giocare ad Aluette. Questo mazzo è diffuso nelle province dell'Emilia occidentale e centrale (Piacenza, Parma, Reggio Emilia, Modena, Bologna), della Lombardia sudorientale (Cremona e Mantova), nelle Marche, in Umbria e nel Lazio; in queste ultime tre regioni arrivarono nel XIX secolo, quando erano territori dello Stato Pontificio e confinavano con i ducati emiliani. Sono diffuse anche nella Toscana appenninica (Garfagnana e Lunigiana).

Il mazzo piacentino trova molti punti di contatto con un mazzo spagnolo, disegnato da Phelippe Ayet nel 1575 circa e ritrovato nella Torre de los Lujanes a Madrid durante la demolizione.[8] Tutte le figure sono in piedi, al contrario dei mazzi del nord Italia dove solitamente i re sono assisi su un trono. L'asso di spade è localmente soprannominato l'Angiolino per via dell'angioletto raffigurato. L'asso di denari rappresenta un'enorme aquila coronata col bollo d'imposta sulla pancia, ed è detto localmente la Polla, la Pita o il Pitocco, mentre il cinque di spade ha la particolare caratteristica del motivo vegetale che contraddistingue anche il mazzo romagnolo. Molte delle pose delle figure sono analoghe. Anche l'impostazione generale delle carte numerali è molto simile. Non faceva eccezione il quattro di bastoni, nella versione spagnola sorretto dalle mani e dai piedi di un putto (in alcuni mazzi è una scimmia). I primi disegni delle piacentine infatti avevano i gambi dei bastoni tutti verso il basso, mentre sugli esemplari più moderni sono verso il centro. Inoltre, nei primi mazzi, appariva lo stemma di Piacenza sul quattro di denari.

Gli esempi più eleganti e dettagliati di questo stile furono disegnati per la fabbrica milanese di Ferdinando Gumppemberg (si trova variato anche in Guppemberg o Gumppenberg) nei primi dell'Ottocento. Un disegno abbastanza diffuso, invece, è quello eseguito dall'incisore Lattanzio Lamperti e commercializzato tra il 1840 ed il 1850, ad una testa, oggi riprodotto da Modiano (da non confondere con il mazzo piacentino di Modiano, che, dal 1950, si trova a due teste). Misurano 50 × 94 mm.

Altri importanti stampatori furono: Armanino, Cassini, Cambissa & Co., Ferdinando Gumppemberg, Masenghini, Scipione Moscatelli, Regni, Vannini, Vindobona.

- Carte piacentine

- Cavallo di denari del mazzo di Ferdinando Gumppemberg.

- Cinque di spade del mazzo al soldato.

- Quattro di bastoni del mazzo al soldato.

- Seme di denari di un mazzo Armanino in versione "mini" (4,5 × 2,5 cm)

- Seme di spade

- Seme di coppe

- Seme di bastoni

Carte piemontesi

Le carte piemontesi sono carte a semi francesi, con le figure doppie di stile franco-belga. Diffuse in Valle D'Aosta e nel Piemonte occidentale (province di Torino, Asti e Cuneo), la divisione orizzontale delle figure le rende facilmente distinguibili da quelle genovesi. Un'ulteriore differenza rispetto alle altre carte di derivazione francese è la presenza di una ghirlanda ellittica intorno al seme degli assi, di colore identico a quello del seme o nero (solo l'asso di cuori non è circondato da tale ghirlanda). Sono diffusi mazzi da 40 carte, da 36 (con asso, fante, donna e re e le carte numerali 6, 7, 8, 9 e 10) e da 52 (come tutto il classico mazzo di carte anglo-francesi esclusi i due jolly). Sono le carte a seme francese più piccole d'Italia: misurano infatti 50×83 mm.

Carte romagnole

Le romagnole sono carte in stile spagnolo a metà strada fra le carte napoletane e le piacentine, a figura intera, con mazzo da 40 carte. Sono usate nelle province di Rimini, Forlì-Cesena, Ravenna, Ferrara, a Imola e nella Repubblica di San Marino; sono inoltre diffuse nella Romagna toscana. Misurano 58×88 mm. In questo mazzo, gli assi (carte quasi in bianco) e i denari ricordano quelli del Nord Italia. Coppe e spade, invece, rievocano quelle del Sud Italia. I bastoni, infine, sono quasi identici a quelli dei mazzi di carte spagnoli.

- Carte romagnole

Carte salisburghesi

Questo mazzo, proprio dell'Alto Adige, è l'unico usato in Italia a semi tedeschi (cuori, sonagli, foglie e ghiande). Il suo nome richiama la città di Salisburgo. Il mazzo è costituito da 36 carte nelle versioni d'Oltralpe e da 40 nelle versioni stampate in Italia, è privo di assi, tre e quattro. La carta minima è il due, seguono le carte numerali dal cinque al dieci e le tre tipiche figure tedesche: fante minore (Unter), fante maggiore (Ober) e re (König). C'è, infine, una carta detta Weli, che funge da matta in alcuni giochi. Si tratta, in realtà, del sei di sonagli.

Carte sarde

Le carte sarde sono proprie della Sardegna, e condividono il territorio con le carte genovesi; più che un mazzo di carte italiane tende allo stile del mazzo di carte spagnolo: la somiglianza è fortissima ("Baraja Neoclásica", Madrid 1810) e denuncia i forti rapporti culturali fra Spagna e Sardegna. Is mertzas (i semi) sono cupas (coppe), oros (denari), bastos (bastoni, dallo spagnolo "bastos") e ispadas (spade). Il mazzo è composto di 40 carte a figura intera e misura 56×88 mm; similmente alle carte spagnole, le carte sarde presentano due piccoli indici: pur essendo un mazzo da 40 carte ed il valore del fante (in sardo suta, dallo spagnolo sota) è 8, del cavallo (cuaddu) 9 e del re (re) 10, gli indici riportati sulle carte numerali vanno da 1 (assu) a 7 mentre sulle figure l'indice riporta rispettivamente il numero 10, 11 e 12, proprio a riprova delle 48 carte del mazzo spagnolo in cui sono presenti anche l'8 ed il 9 come carte numerali. L'asso di denari rappresenta un'enorme moneta d'oro, proprio come quelli dei mazzi di carte spagnoli. Sia i valori numerali sia le figure presentano una bordatura interna.

Carte siciliane

Diffuse in Sicilia, sono simili a quelle spagnole. Anche qui, la donna prende il posto del fante. Il re di denari è detto anche matta ed ha un ruolo particolare in giochi come il sette e mezzo ed il cucù. I bastoni vengono comunemente chiamati anche mazze, e i denari oro o aremi. Sono di dimensioni più piccole rispetto ad altre carte regionali, le figure meno elaborate (ad eccezione dei quattro assi), ma con presenza di disegni supplementari di figure umane, animali e oggetti su diverse carte (es. sul 5 di spade, 6 di coppe, il 3 di denari con su incisa la trinacria, etc.). Il mazzo è da 40 carte e le figure sono intere. Probabilmente sono la derivazione (con l'esclusione dei trionfi e di alcune carte numerali) del Tarocco Siciliano le cui carte sono molto simili, se non addirittura uguali, al mazzo delle siciliane. Nei primi mazzi, il cavallo di bastoni (o quello di spade) raffigurava Garibaldi, che era anche presente nel tondino centrale del cinque d'oro prima della versione con la scena di biga presa da una moneta da 10 lire del Regno d'Italia; uno dei re aveva le sembianze di Vittorio Emanuele II. Il mazzo del Tarocco Siciliano è invece composto da 64 carte.

- Carte siciliane - Bastoni

- Carte siciliane - Coppe

- Carte siciliane - Denari

- Carte siciliane - Spade

Carte toscane (fiorentine)

Le carte toscane sono a seme francese, a figura intera con mazzo da 40 carte e vengono utilizzate in tutta la Toscana; in Garfagnana sono affiancate alle carte piacentine; nella Romagna toscana sono affiancate alle carte romagnole; infine, in Lunigiana convivono carte toscane, genovesi e piacentine. Le carte fiorentine vengono utilizzate solo nell'area del capoluogo. Si differenziano tra loro per il formato: le toscane misurano 58×88 mm mentre le fiorentine, che sono le carte da gioco più grandi d'Italia, misurano 67×101 mm. In passato le toscane presentavano figure con atteggiamenti diversi e solo nei primi del Novecento sono state uniformate alle fiorentine[9]. Fante e re vengono chiamati anche rispettivamente gobbo e regio e i quadri sono più comunemente chiamati mattoni o denari. Inizialmente, il mazzo era costituito da 52 carte in quanto c'erano anche le carte numerali 8, 9 e 10.

- Esempi di carte toscane: si notino lo stile dei semi, simile a quelli francesi, e le figure intere dal disegno molto curato

Carte trentine

Le trentine sono carte in stile italiano, diffuse nella provincia di Trento Il mazzo è composto da 40 o 52 carte; le "figure" (o "carte vestite") sono intere, di disegno arcaico, con soli cinque colori privi di sfumature (bianco, nero, blu, giallo, rosso). Misurando 50×94 mm, sono più tozze delle trevigiane. Sia i valori numerali sia le figure presentano una bordatura interna. Il valore delle carte dal 2 al 7 è riportato negli angoli. Il mazzo è riconoscibile per via dei re tutti e quattro assisi in trono. Spicca quello di denari col bollo d'imposta fra le gambe.

- Mazzo trentino da 52 carte

Carte trevisane (trevigiane o venete)

Le carte trevisane, veneziane o venete sono diffuse in tutto il Veneto e in tutto il Friuli e sono a semi italiani. Sia i valori numerali sia le figure presentano una bordatura interna. I mazzi del XVIII secolo, conservati al Museo Correr di Venezia, contano tutti 52 carte[10] tranne il mazzo della fabbrica milanese Ferderico Gumppenberg. Il bollo d'imposta, quando necessario, era inserito sul re di bastoni (dove oggi è presente il riferimento alla città di Treviso) oppure sull'asso di denari.

Originariamente, cioè nel Settecento, le carte erano 52 e comprendevano i numerali dall'Asso al Dieci per ciascuno dei quattro semi, oltre alle tre figure. In quell'epoca si giocavano alle diverse varianti della scopa, come il Scarabociòn, la Cicera, la Sancagna, Gilet alla greca, Trionfetti e Dobellone. Solo nel Novecento le carte furono ridotte a 40. Le carte di corte erano a figura intera, ma progressivamente, nel XIX secolo, divennero a due teste.[11] Nel Settecento e nel primo Ottocento questo tipo di carte era noto come "carte veneziane" o "carte venete" ed erano fatte sul modello arabo.[11] Durante l'Ottocento le carte da gioco di tipo veneto erano prodotte da ditte un po' in tutta Italia e, nelle città venete, esistevano più ditte specializzate.[12] Tuttavia dopo la metà del secolo ogni città del lombardo-veneto iniziò ad avere un suo standard che più o meno divergeva dall'originale veneziano. Nacquero così le carte bresciane, bergamasche, trentine, triestine e trevisane. Tuttavia il mazzo più somigliante alle veneziane erano le trevisane.[13]

Lo standard delle carte trevisane nacque a fine Ottocento grazie ala collaborazione tra le ditte "Fratelli Giovanni e Francesco Prezioso" e "Francesca Rind" entrambe con sede a Treviso in via Tommassini.[14] Le carte furono disegnate dall'incisore Antonio Nani; nel Nove di Bastoni si trova la sua firma NANI INCI.[15] Ad inizio Novecento la ditta Rind-Fratelli Prezioso passò nelle mani della ditta Bennati per poi passare, a fine anni Venti a Teodomiro Dal Negro.[16] Una variante allo standard della ditta Fratelli Prezioso-Rind (e poi Dal Negro) fu adottato dalla ditta Cambissa di Trieste [17] e, a partire dagli anni Quaranta, dalla ditta Modiano[18]; le carte trevisane prodotte dalle due ditte triestine si differsicono per la mancanza del motto nell'Asso di Denari, sostituito con "Cambissa - Trieste" o con "Modiano - Trieste"[19].

I mazzi attuali possono contare sia 52 che 40 carte ed il valore numerico di ogni carta è indicato in alto a sinistra e, capovolto, in basso a destra. Talvolta la confezione include anche due matte.

Originariamente i motti riportati sugli assi, variavano a seconda dello stampatore. I motti attuali si affermarono nel XIX secolo e, con minime variazioni di edizione, sono:

- sull'asso di coppe: «per un punto Martin perse la cappa»;

- sull'asso di bastoni: «se ti perdi tuo danno»;

- sull'asso di spade: «non ti fidar di me se il cuor ti manca»;

- sull'asso di denari: «non val sapere a chi ha fortuna contra».

Il fante di spade è diverso dagli altri essendo barbuto, inoltre regge una testa mozzata con la mano sinistra ed è chiamato comunemente pampalugo (mamalùc in friulano) o vecia (vecchia). Questo fante ha un ruolo importante in alcuni giochi in cui il giocatore cui rimane in mano alla fine della partita, perde.

In alcune zone tutti i fanti sono detti vecie e in particolare quello di spade è detto vecia scapelada (vecchia senza cappello).

I denari sono gialli e azzurri e decorati in modo molto delicato. Di questo seme (noto anche come ori), il sette e il dieci assumono, come anche in altre regioni, l'appellativo belo (bello).

Assieme alle bolognesi sono le carte più lunghe d'Italia: attualmente misurano infatti 49×104 mm.

- Carte da gioco veneziane, XVIII secolo, seme di denari

- Seme di spade

- Seme di coppe

- Seme di bastoni

- Carte trevisane moderne

- Gli 8, i 9 e i 10 di ogni seme delle carte trevisane

Carte triestine

Assai simili alle trevigiane, dalle quali discendono, le triestine presentano le figure più stilizzate e dimensioni più tozze (53×98 mm). Il mazzo è da 40 carte e presenta figure a due teste. Le carte numerali sono indicizzate dall'1 al 7 mentre le figure sono indicizzate con l'11, il 12 ed il 13. Sulle barre orizzontali che dividono le figure in due metà, appaiono i nomi delle figure, e la numerazione delle figure stesse fa ricordare che, probabilmente, in antichità il mazzo era completato dagli 8, dai 9 e dai 10 numerali (la versione a 52 carte era prodotta dalla ditta Edoardo Pignalosa di Napoli ed una analoga, di produzione Modiano, fu distribuita nel 1999 dal quotidiano triestino Il Piccolo). Una particolarità è che sugli assi sono presenti i motti: "son gli amici molto rari quando non si ha danari" (mazzi del fabbricante Dal Negro) oppure "non val saper chi ha fortuna contra" (mazzi di Modiano) sull'asso di denari, "molte volte le giuocate van finire a bastonate" sull'asso di bastoni, "il giuoco della spada a molti non aggrada" sull'asso di spade e "una coppa di buon vin fa coraggio fa morbin" sull'asso di coppe. Le carte triestine sono diffuse in tutta la Venezia Giulia, in parte della Slovenia, e nelle località della costa istriana, non solo tra i cittadini della minoranza italiana, e in Dalmazia e Montenegro. Sono prodotte oltre che da Modiano (Trieste) e Dal Negro (Treviso), anche dalla Piatnik (Vienna) e dalla Grafika-Grafoprint (Zagabria).

Remove ads

Varianti non più in uso

Riepilogo

Prospettiva

Carte baresi

Oggi non più in uso e proprie della Puglia. Questo mazzo comprendeva 40 carte ed era in stile spagnolo. Era pressoché identico al napoletano, fatta eccezione per il cinque di spade, sul quale non apparivano disegni in nero, e le figure più tozze.

Carte nuoresi

Le nuoresi sono carte a seme francese, con figura doppia divisa orizzontalmente. Non sono ormai più fabbricate da alcun produttore e sono state sostituite dalle molto simili carte genovesi.

Carte padovane

Prodotte nella prima metà del Novecento dalla ditta Modiano di Trieste. Era sostanzialmente una variante delle carte trevisane, rivisitate nei disegni.[20]

Carte romane

Oggi non più in uso e diffuse soprattutto in Italia centrale[21], erano a seme italiano. Nonostante la produzione e il consumo di carte da gioco romane nel Cinque-Seicento siano stati ingenti (addirittura tra i maggiori a livello internazionale), oggi ne restano solo pochi esemplari: un foglio comprendente dodici carte si conserva fortunosamente all'Archivio di Stato di Roma nella rilegatura di un volume datato 1585[22]. Inoltre, qui, i fanti, i cavalli e i re erano rispettivamente sostituiti da legionari, centurioni e imperatori. Per il resto era un normale mazzo da 40 carte in stile spagnolo. Rieditate dalla casa editrice "Capitol" nel 1973. Sono state recentemente Rieditate dalla casa editrice "Roma ID"

Carte udinesi

Proprie della città di Udine e oggi estinte, queste carte presentavano caratteristiche delle carte trevisane e triestine. Il mazzo di 52 carte, a doppia figura, prive sia di indici numerici sia di fasce coi nomi delle figure, era riconoscibile per la forma peculiare delle coppe, munite di appendici triangolari nere e per lo stemma di Udine sul re di bastoni. L'asso di coppe portava il motto: "W NOI", quello di bastoni "SE TU PERDI TUO DANNO", (come su alcuni mazzi di quelle trevigiane), quello di spade "CHI VINCE GODE". L'asso di denari, destinato ad accogliere il bollo d'imposta, era privo di motto. A proposito del motto dell'asso di bastoni, se si osserva la figura delle carte veneziane settecentesche riportate sopra, in quel caso l'asso di bastoni reca il motto: "Se ti perdi, to dano"; "ti" in dialetto veneziano sta per "tu", "to" sta per "tuo", dunque il motto è lo stesso, mentre nelle trevigiane moderne è cambiato. Recentemente, sono state Rieditate dalla casa editrice "Modiano".

Carte viterbesi

Estinte e diffuse soprattutto in Italia meridionale, erano un ibrido tra le piacentine e le romagnole, con le quali spesso venivano confuse; queste carte misuravano 45mm per 90mm. La similitudine con le piacentine era evidente soprattutto per l'asso di denari raffigurante un'aquila, mentre quella con le romagnole era evidente per via dei cavalli rampanti e i cavalieri senza staffe. Come la maggior parte delle carte italiane in stile spagnolo, queste avevano bastoni e spade disposte in modo simmetrico, fatta eccezione per il tre di bastoni. Comunque, il mazzo, composto da 40 carte, era riconoscibile per via di un grappolo d'uva rappresentato sul quattro di denari (a volte sostituito da una lupa coi gemelli, simbolo di Roma) e un leone rappresentato sul quattro di coppe. I re di denari e coppe avevano in mano scettri al posto delle tradizionali asce, l'asso di coppe aveva una base tonda anziché esagonale, le spade erano lamellate anziché dritte e i colori dei bastoni non erano tre (come nelle carte romagnole), ma due.

Remove ads

Il bollo d'imposta

Riepilogo

Prospettiva

Nel primo Regno di Sardegna la tassa sulle carte da gioco si riscuoteva mediante l'apposizione di un bollo sulle carte medesime. All'atto della proclamazione del Regno esistevano, nei vari stati italiani, due sistemi diversi di tassazione. Il primo sistema consisteva nella somministrazione obbligatoria da parte dello Stato ai fabbricanti, e ad un prezzo superiore al costo, della carta filigranata necessaria per la fabbricazione delle carte da gioco. Il secondo nell'obbligo di far bollare dal Governo una determinata carta del mazzo. Il primo sistema vigeva in Piemonte, nei Ducati, nelle Romagne e nell'Umbria. Il secondo in Lombardia, in Toscana e nel Regno di Napoli. A questo ultimo sistema si uniformò la legge n. 965 del 28 settembre 1862.[23]

La tassa sulle carte da gioco fu stabilita in lire 0,30 per ciascun mazzo di 52 carte o meno, e in lire 0,50 per quelli di più di 52 carte. La carta di ciascun mazzo su cui era apposto il bollo era: l'asso di cuori per carte a punti e figure; l'asso di danaro per mazzi di carte con danari, coppe, spade e bastoni; per il gioco del cucco, una delle due carte avanti in n. 15 e rappresentanti il gufo, ossia il cucco. Costituiva contravvenzione il semplice possesso di mazzi di carte non bollate.[23]

Nel 1879 l'amministrazione constatò che il gettito derivante dalla tassa di bollo sulle carte da gioco non garantiva le entrate preventivate. Il motivo era da ricercarsi nel fatto che venivano commesse numerose frodi nel falsificare e contraffare il bollo. Per ovviare a questa situazione la bollatura delle carte da gioco fu affidata all'Officina delle carte valori di Torino. Con R.D. n. 1080 del 2 novembre 1882 si stabilì l'effige del nuovo bollo da apporsi sulla carte da gioco: "Testa di Mercurio, con la faccia rivolta a sinistra di chi lo guarda, impresso con inchiostro bruno-cupo d'Italia".[23]

Il R.D. 30 dicembre 1923, n. 3277, configurò l'imposta sulle carte da giuoco come una tassa di bollo che si applicava, nella misura di lire 3 per mazzo, per le carte comuni, e di lire 5 per le carte di lusso, su tutte le carte da giuoco fabbricate in Italia o provenienti dall'estero. L'imposta era dovuta dal fabbricante o dall'importatore, a favore del quale però sorgeva, nei rapporti col suo compratore, uno speciale diritto di credito che la legge dichiarava privilegiato.[23]

L'art. 90 del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, ha abolito la tassa di bollo sulle carte da gioco.[23]

Remove ads

Fabbricanti italiani

Remove ads

Note

Bibliografia

Voci correlate

Altri progetti

Collegamenti esterni

Wikiwand - on

Seamless Wikipedia browsing. On steroids.

Remove ads