Loading AI tools

ईस्ट इण्डिया कम्पनी अधीन भारत में प्रथम स्वतन्त्रता आन्दोलन विकिपीडिया से, मुक्त विश्वकोश

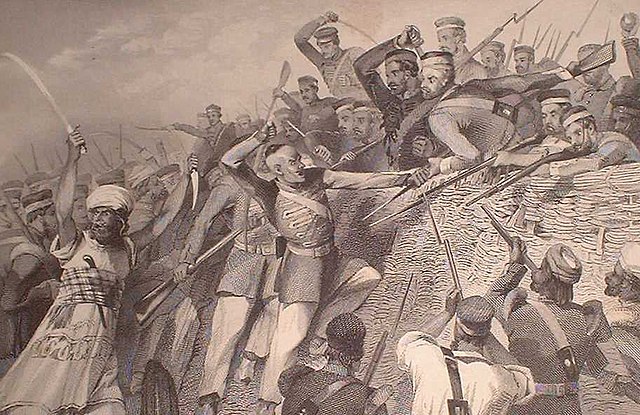

1857 का भारतीय विद्रोह ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन के खिलाफ 1857-58 में भारत में एक बड़ा विद्रोह था, जो ब्रिटिश ताज की ओर से एक संप्रभु शक्ति के रूप में कार्य करता था।[3] विद्रोह 10 मई 1857 को दिल्ली से 40 मील (64 किमी) उत्तर-पूर्व में मेरठ के गैरीसन शहर में कंपनी की सेना के सिपाहियों के विद्रोह के रूप में शुरू हुआ। इसके बाद यह मुख्य रूप से ऊपरी गंगा के मैदान और मध्य भारत में अन्य विद्रोहों और नागरिक विद्रोहों में बदल गया,[4] हालांकि विद्रोह की घटनाएं उत्तर और पूर्व में भी हुईं।[5] विद्रोह ने उस क्षेत्र में ब्रिटिश सत्ता के लिए एक सैन्य खतरा पैदा कर दिया, और 20 जून 1858 को ग्वालियर में विद्रोहियों की हार के साथ ही इस पर काबू पाया जा सका। 1 नवंबर 1858 को, ब्रिटिशों ने हत्या में शामिल नहीं होने वाले सभी विद्रोहियों को माफी दे दी, हालांकि उन्होंने 8 जुलाई 1859 तक औपचारिक रूप से शत्रुता समाप्त होने की घोषणा नहीं की।

| १८५७ का भारतीय स्वाधीनता संग्राम | |||||||||

|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

1857-59 के भारतीय विद्रोह के प्रमुख केन्द्रों: मेरठ, दिल्ली, ग्वालियर, कानपुर, लखनऊ, झाँसी और जबलपुर को दर्शाता सन 1912 का नक्शा। | |||||||||

| |||||||||

| योद्धा | |||||||||

| * |

* | ||||||||

| सेनानायक | |||||||||

| मंगल पांडे बहादुर शाह द्वितीय (युद्ध-बन्दी) नाना साहेब बख़्त खान रानी लक्ष्मीबाई तात्या टोपे बेगम हजरत महल कुँवर सिंह बाबू भूप सिंह |

अर्ल कैनिंग जॉर्ज एनसोन सर पैट्रिक ग्रांट सर कॉलिन कैंपबेल सर ह्यू रोज़ सर हेनरी हैवलॉक सर जेम्स आउट्रम सर हेनरी लॉरेंस सर जेम्स नील जॉन निकोलसन जंग बहादुर[2] धीर शमशेर राणा रणधीर सिंह सर युसेफ अली खान | ||||||||

| मृत्यु एवं हानि | |||||||||

| 1857 से पहले के संक्षिप्त क्षेत्रीय जनसांख्यिकीय आंकड़ों और भारत की पहली 1871 की जनगणना की तुलना के आधार पर, संभवतः 800,000 भारतीय मारे गए थे, और बहुत अधिक संभावना है, विद्रोह और अकाल और बीमारी की महामारी दोनों में इसके तत्काल परिणाम होंगे। | 6,000 ब्रिटिश मारे गए | ||||||||

विद्रोह के नाम पर विवाद है और इसे सिपाही विद्रोह, भारतीय विद्रोह, महान विद्रोह, 1857 का विद्रोह और प्रथम स्वतंत्रता संग्राम के रूप में वर्णित किया गया है।[6]

ईस्ट इंडिया कम्पनी ने रॉबर्ट क्लाइव के नेतृत्व में सन 1757 में प्लासी का युद्ध जीता। युद्ध के बाद हुई संधि में अंग्रेजों को बंगाल में कर मुक्त व्यापार का अधिकार मिल गया। सन 1764 में बक्सर का युद्ध जीतने के बाद अंग्रेजों का बंगाल पर पूरी तरह से अधिकार हो गया। इन दो युद्धों में हुई जीत ने अंग्रेजों की ताकत को बहुत बढ़ा दिया और उनकी सैन्य क्षमता को परम्परागत भारतीय सैन्य क्षमता से श्रेष्ठ सिद्ध कर दिया। कंपनी ने जल्द ही बॉम्बे और मद्रास में अपने ठिकानों के आसपास अपने क्षेत्रों का विस्तार किया; बाद में, आंग्ल-मैसूर युद्ध (1766-1799) और आंग्ल-मराठा युद्ध (1772-1818) के कारण भारत के और भी अधिक हिस्से पर कंपनी का नियंत्रण हो गया।

19वीं शताब्दी के अंत के बाद, गवर्नर-जनरल वेलेस्ली ने कंपनी क्षेत्रों के दो दशकों के त्वरित विस्तार की शुरुआत की। यह या तो कंपनी और स्थानीय शासकों के बीच सहायक गठबंधनों द्वारा या सीधे सैन्य विलय द्वारा हासिल किया गया था। सहायक गठबंधनों ने हिन्दू महाराजाओं और मुस्लिम नवाबों की रियासतों का निर्माण किया। सन 1843 में ईस्ट इंडिया कम्पनी ने सिन्ध क्षेत्र पर रक्तरंजित लडाई के बाद अधिकार कर लिया। सन 1839 में महाराजा रणजीत सिंह की मृत्यु के बाद कमजोर हुए पंजाब पर अंग्रेजों ने अपना हाथ बढा़या और सन 1849 में द्वितीय आंग्ल-सिख युद्ध के बाद पंजाब, उत्तर-पश्चिम सीमांत प्रांत और कश्मीर पर कब्ज़ा कर लिया गया; हालाँकि, 1846 की अमृतसर संधि के तहत कश्मीर को तुरंत जम्मू के डोगरा राजवंश को बेच दिया गया और इस तरह यह एक रियासत बन गया।। सन 1853 में आखरी मराठा पेशवा बाजी राव के दत्तक पुत्र नाना साहेब की पदवी छीन ली गयी और उनका वार्षिक खर्चा बंद कर दिया गया। सन 1854 में बरार और सन 1856 में अवध को कंपनी के राज्य में मिला लिया गया।

सन 1857 के विद्रोह के विभिन्न राजनैतिक, आर्थिक, धार्मिक, सैनिक तथा सामाजिक कारण बताये जाते है

कई इतिहासकारों का मानना है कि उस समय के जनमानस में यह धारणा थी कि, अंग्रेज उन्हें जबर्दस्ती या धोखे से ईसाई बनाना चाहते हैं। यह पूरी तरह से गलत भी नहीं था, कुछ कंपनी अधिकारी धर्म परिवर्तन के कार्य में जुटे थे। हालांकि कंपनी ने धर्म परिवर्तन को स्वीकृति कभी नहीं दी। कंपनी इस बात से अवगत थी कि धर्म, पारम्परिक भारतीय समाज में विद्रोह का एक कारण बन सकता है। इससे पहले सोलहवीं सदी में भारत तथा जापान से पुर्तगालियों के पतन का एक कारण यह भी था कि उन्होंने जनता पर ईसाई धर्म बलात लादने का प्रयास किया था।

लॉर्ड डलहौजी की राज्य हड़पने की नीति(डाक्ट्रिन औफ़ लैप्स) के अन्तर्गत अनेक राज्य जैसे झाँसी, अवध, सतारा, नागपुर और संबलपुर को अंग्रेजी़ राज्य में मिला लिया गया और इनके उत्तराधिकारी राजा से अंग्रेजी़ राज्य से पेंशन पाने वाले कर्मचारी बन गये। शाही घराने, जमींदार और सेनाओं ने अपने आप को बेरोजगार और अधिकारहीन पाया। ये लोग अंग्रेजों के हाथों अपनी शर्मिंदगी और हार का बदला लेने के लिये तैयार थे। लॉर्ड डलहौजी के शासन के आठ वर्षों में दस लाख वर्गमील क्षेत्र को कंपनी के अधिकार में ले लिया गया। इसके अतिरिक्त ईस्ट इंडिया कंपनी की बंगाल सेना में बहुत से सिपाही अवध से भर्ती होते थे, वे अवध में होने वाली घटनाओं से अछूते नहीं रह सके। नागपुर के शाही घराने के आभूषणों की कलकत्ता में बोली लगायी गयी इस घटना को शाही परिवार के प्रति अनादर के रूप में देखा गया।

भारतीय, कंपनी के कठोर शासन से भी नाराज थे जो कि तेजी से फैल रहा था और पश्चिमी सभ्य्ता का प्रसार कर रहा था। अंग्रेजों ने हिन्दुओं और मु्सलमानों के उस समय माने जाने वाले बहुत से रिवाजों को गैरकानूनी घोषित कर दिया जो कि अंग्रेजों द्वारा असमाजिक माने जाते थे। इसमें सती प्रथा पर रोक लगाना शामिल था। यहां ध्यान देने योग्य बात यह है कि सिखों ने यह बहुत पहले ही बंद कर दिया था और बंगाल के प्रसिद्ध समाज सुधारक राजा राममोहन राय इस प्रथा को बंद करने के पक्ष में प्रचार कर रहे थे। इन कानूनों ने समाज के कुछ पक्षों मुख्यतः बंगाल में क्रोध उत्पन्न कर दिया। अंग्रेजों ने बाल विवाह प्रथा को समाप्त किया तथा कन्या भ्रूण हत्या पर भी रोक लगायी। अंग्रेजों द्वारा ठगी की समाप्ति भी की गई परन्तु यह सन्देह अभी भी बना हुआ है कि ठग एक धार्मिक समुदाय था या केवल साधारण डकैतों का समुदाय।

ब्रितानी न्याय व्यवस्था भारतीयों के लिये अन्यायपूर्ण मानी जाती थी। सन १८५३ में ब्रिटेन के प्रधानमंत्री लौर्ड अब्रेडीन ने प्रशासनिक सेवा को भारतीयों के लिये खोल दिया परन्तु कुछ प्रबुद्ध भारतीयों के हिसाब से यह सुधार पर्याप्त नहीं था। कंपनी के अधिकारियों को भारतीयों के विरुद्ध न्यायालयों में अनेक अपीलों का अधिकार प्राप्त था। कंपनी भारतीयों पर भारी कर भी लगाती थी जिसे न चुकाने की स्थिति में उनकी संपत्ति अधिग्रहित कर ली जाती थी। कंपनी के आधुनिकीकरण के प्रयासों को पारम्परिक भारतीय समाज में सन्देह की दृष्टि से देखा गया। लोगो ने माना कि रेलवे जो बाम्बे से सर्वप्रथम चला एक दानव है और लोगो पर विपत्ति लायेगा।

परन्तु बहुत से इतिहासकारों का यह भी मानना है कि इन सुधारों को बढ़ा चढ़ा कर बताया गया है क्योंकि कंपनी के पास इन सुधारों को लागू करने के साधन नहीं थे और कलकत्ता से दूर उनका प्रभाव नगण्य था[7]।

१८५७ के विद्रोह का एक प्रमुख कारण कंपनी द्वारा भारतीयों का आर्थिक शोषण भी था। कंपनी की नीतियों ने भारत की पारम्परिक अर्थव्यवस्था को पूरी तरह से समाप्त कर दिया था। इन नीतियों के कारण बहुत से किसान, कारीगर, श्रमिक और कलाकार कंगाल हो गये। इनके साथ साथ जमींदारों और बड़े किसानों की स्थिति भी बदतर हो गयी। सन १८१३ में कंपनी ने एक तरफा मुक्त व्यापार की नीति अपना ली इसके अन्तर्गत ब्रितानी व्यापारियों को आयात करने की पूरी छूट मिल गयी, परम्परागत तकनीक से बनी हुई भारतीय वस्तुएं इसके सामने टिक नहीं सकी और भारतीय शहरी हस्तशिल्प व्यापार को अकल्पनीय क्षति हुई।

रेल सेवा के आने के साथ ग्रामीण क्षेत्र के लघु उद्यम भी नष्ट हो गये। रेल सेवा ने ब्रितानी व्यापारियों को दूर दराज के गावों तक पहुँच दे दी। सबसे अधिक क्षति कपड़ा उद्योग (कपास और रेशम) को हुई। इसके साथ लोहा व्यापार, बर्तन, कांच, कागज, धातु, बन्दूक, जहाज और रंगरेजी के उद्योगों को भी बहुत क्षति हुई। १८ वीं और १९ वीं शताब्दी में ब्रिटेन और यूरोप में आयात कर और अनेक रोकों के चलते भारतीय निर्यात समाप्त हो गया। पारम्परिक उद्योगों के नष्ट होने और साथ साथ आधुनिक उद्योगों का विकास न होने की कारण यह स्थिति और भी विषम हो गयी। साधारण जनता के पास खेती के अलावा कोई और साधन नहीं बचा।

खेती करने वाले किसानो की हालत भी खराब थी। ब्रितानी शासन के प्रारम्भ में किसानों को जमीदारों की दया पर छोड़ दिया गया, जिन्होने लगान को बहुत बढा़ दिया और बेगार तथा अन्य तरीकों से किसानो का शोषण करना प्रारम्भ कर दिया। कंपनी ने खेती के सुधार पर बहुत कम खर्च किया और अधिकतर लगान कंपनी के खर्चों को पूरा करने में प्रयोग होता था। फसल के खराब होने की दशा में किसानो को साहूकार अधिक ब्याज पर कर्जा देते थे और अनपढ़ किसानो को कई तरीकों से ठगते थे। ब्रितानी कानून व्यवस्था के अन्तर्गत भूमि हस्तांतरण वैध हो जाने के कारण किसानों को अपनी भूमि से भी हाथ धोना पड़ता था। इन समस्याओं के कारण समाज के हर वर्ग में असंतोष व्याप्त था।

सन 1848 और 1858 के बीच लार्ड डलहोजी ने डाक्ट्रिन औफ़ लैप्स के कानून के अन्तर्गत अनेक राज्यों पर अधिकार कर लिया। इस सिद्धांत अनुसार कोई राज्य, क्षेत्र या ब्रितानी प्रभाव का क्षेत्र कंपनी के अधीन हो जायेगा, यदि क्षेत्र का राजा निसन्तान मर जाता है या शासक कंपनी की दृष्टि में अयोग्य साबित होता है। इस सिद्धांत पर कार्य करते हुए लार्ड डलहोजी और उसके उत्तराधिकारी लार्ड कैन्निग ने सतारा,नागपुर,झाँसी,अवध को कंपनी के शासन में मिला लिया। कंपनी द्वारा तोडी गय़ी सन्धियों और वादों के कारण कंपनी की राजनैतिक विश्वसनियता पर भी प्रश्नचिन्ह लग चुका था। सन १८४९ में लार्ड डलहोजी की घोषणा के अनुसार बहादुर शाह के उत्तराधिकारी को ऐतिहासिक लाल किला छोड़ना पडेगा और शहर के बाहर जाना होगा और सन १८५६ में लार्ड कैन्निग की घोषणा कि बहादुर शाह के उत्तराधिकारी राजा नहीं कहलायेंगे ने मुगलों को कंपनी के विद्रोह में खडा कर दिया।

सिपाही मूलत: कंपनी की बंगाल सेना में काम करने वाले भारतीय मूल के सैनिक थे। बम्बई, मद्रास और बंगाल प्रेसीडेन्सी की अपनी अलग सेना और सेनाप्रमुख होता था। इस सेना में ब्रितानी सेना से अधिक सिपाही थे। सन १८५७ में इस सेना में २,५७,००० सिपाही थे। बम्बई और मद्रास प्रेसीडेन्सी की सेना में अलग अलग क्षेत्रों के लोग होने की कारण ये सेनाएं विभिन्नता से पूर्ण थी और इनमे किसी एक क्षेत्र के लोगो का प्रभुत्व नहीं था। परन्तु बंगाल प्रेसीडेन्सी की सेना में भर्ती होने वाले सैनिक मुख्यत: अवध और गन्गा के मैदानी इलाको के अधिकांश गुर्जर थे। जबकि ब्राह्मणों और राजपूत ने अंग्रेजों का साथ दिया था। मन कंपनी के प्रारम्भिक वर्षों में बंगाल सेना में जातिगत विशेषाधिकारों और रीतिरिवाजों को महत्व दिया जाता था। परन्तु सन १८४० के बाद कलकत्ता में आधुनिकता पसन्द सरकार आने के बाद सिपाहियों में अपनी जाति खोने की आशंका व्याप्त हो गयी। [8] सेना में सिपाहियों को जाति और धर्म से सम्बन्धित चिन्ह पहनने से मना कर दिया गया। सन १८५६ में एक आदेश के अन्तर्गत सभी नये भर्ती सिपाहियों को विदेश में कुछ समय के लिये काम करना अनिवार्य कर दिया गया। सिपाही धीरे-धीरे सेना के जीवन के विभिन्न पहलुओं से असन्तुष्ट हो चुके थे। सेना का वेतन कम था। भारतीय सैनिकों का वेतन महज सात रूपये प्रतिमाह था। और अवध और पंजाब जीतने के बाद सिपाहियों का भत्ता भी समाप्त कर दिया गया था। एनफ़ील्ड बंदूक के बारे में फ़ैली अफवाहों ने सिपाहियों की आशन्का को और बढा़ दिया कि कंपनी उनकी धर्म और जाति परिवर्तन करना चाहती है।

विद्रोह का प्रारम्भ एक बंदूक की वजह से हुआ। सिपाहियों को पैटऱ्न १८५३ एनफ़ील्ड बंदूक दी गयीं जो कि ०.५७७ कैलीबर की बंदूक थी तथा पुरानी और कई दशकों से उपयोग में लायी जा रही ब्राउन बैस के मुकाबले में शक्तिशाली और अचूक थी। नयी बंदूक में गोली दागने की आधुनिक प्रणाली (प्रिकशन कैप) का प्रयोग किया गया था परन्तु बंदूक में गोली भरने की प्रक्रिया पुरानी थी। नयी एनफ़ील्ड बंदूक भरने के लिये कारतूस को दांतों से काट कर खोलना पड़ता था और उसमे भरे हुए बारुद को बंदूक की नली में भर कर कारतूस को डालना पड़ता था। कारतूस का बाहरी आवरण में चर्बी होती थी जो कि उसे पानी की सीलन से बचाती थी।

एक और अफ़वाह जो कि उस समय फ़ैली हुई थी, कंपनी का राज्य सन १७५७ में प्लासी का युद्ध से प्रारम्भ हुआ था और सन १८५७ में १०० वर्षों बाद समाप्त हो जायेगा। चपातियां और कमल के फ़ूल भारत के अनेक भागों में वितरित होने लगे। ये आने वाले विद्रोह के लक्ष्ण थे।

वास्तविक विद्रोह से पहले कई महीनों तक विभिन्न घटनाओं के साथ तनाव बढ़ता रहा। 26 फरवरी 1857 को 19वीं बंगाल नेटिव इन्फैंट्री (बीएनआई) रेजिमेंट चिंतित हो गई कि उन्हें जो नए कारतूस जारी किए गए थे, वे गाय और सुअर की चर्बी लगे कागज में लपेटे गए थे, जिन्हें मुंह से खोलना पड़ता था, जिससे उनकी धार्मिक संवेदनाएं प्रभावित हो रही थीं। उनके कर्नल ने परेड मैदान पर तोपखाने और घुड़सवार सेना के समर्थन से उनका सामना किया, लेकिन कुछ बातचीत के बाद तोपखाना वापस ले लिया और अगली सुबह की परेड रद्द कर दी।

29 मार्च 1857 को कलकत्ता के पास बैरकपुर परेड मैदान में, 34वीं बीएनआई के 29 वर्षीय मंगल पांडे ने ईस्ट इंडिया कंपनी की हालिया कार्रवाइयों से नाराज होकर घोषणा की कि वह अपने कमांडरों के खिलाफ विद्रोह करेंगे। पांडे के व्यवहार के बारे में सूचित सार्जेंट-मेजर जेम्स ह्यूसन जांच करने गए, तभी पांडे ने उन पर गोली चला दी। ह्यूसन ने अलार्म बजाया। जब उनके सहायक लेफ्टिनेंट हेनरी बॉघ अशांति की जांच करने के लिए बाहर आए, तो पांडे ने गोली चला दी, लेकिन इसके बजाय बॉघ के घोड़े पर हमला कर दिया।

जनरल जॉन हर्से जांच करने के लिए परेड ग्राउंड में आये और बाद में दावा किया कि मंगल पांडे किसी प्रकार के "धार्मिक उन्माद" में थे। उन्होंने क्वार्टर गार्ड के भारतीय कमांडर जमादार ईश्वरी प्रसाद को मंगल पांडे को गिरफ्तार करने का आदेश दिया, लेकिन जमादार ने इनकार कर दिया। क्वार्टर गार्ड और उपस्थित अन्य सिपाही, शेख पलटू नामक एक सैनिक को छोड़कर, मंगल पांडे को रोकने या गिरफ्तार करने से पीछे हट गए। शेख पलटू ने पांडे को अपना आक्रमण जारी रखने से रोका।

अपने साथियों को खुले और सक्रिय विद्रोह के लिए उकसाने में विफल रहने के बाद, मंगल पांडे ने अपनी बंदूक अपनी छाती पर रखकर और अपने पैर के अंगूठे से ट्रिगर खींचकर, अपनी जान लेने की कोशिश की। वह केवल खुद को घायल करने में कामयाब रहा। 6 अप्रैल को उनका कोर्ट मार्शल किया गया और दो दिन बाद फांसी दे दी गई। जमादार ईश्वरी प्रसाद को मौत की सजा सुनाई गई और 21 अप्रैल को फांसी दे दी गई। रेजिमेंट को भंग कर दिया गया और उसकी वर्दी छीन ली गई क्योंकि ऐसा महसूस किया गया कि उसके मन में अपने वरिष्ठों के प्रति गलत भावना थी, खासकर इस घटना के बाद। शेख पलटू को बंगाल सेना में हवलदार के पद पर पदोन्नत किया गया था, लेकिन 34वें बीएनआई के तितर-बितर होने से कुछ समय पहले ही उनकी हत्या कर दी गई।

अन्य रेजीमेंटों के सिपाहियों ने सोचा कि ये सज़ाएँ कठोर थीं। कुछ इतिहासकारों की राय में औपचारिक विघटन के दौरान अपमान के प्रदर्शन ने विद्रोह को भड़काने में मदद की। असंतुष्ट पूर्व सिपाही बदला लेने की इच्छा से अवध घर लौट आये।

अप्रैल के दौरान, आगरा, इलाहाबाद और अंबाला में अशांति और आग लगी थी। विशेष रूप से अंबाला में, जो एक बड़ी सैन्य छावनी थी जहां कई इकाइयां अपने वार्षिक बंदूक अभ्यास के लिए एकत्र की गई थीं, बंगाल सेना के कमांडर-इन-चीफ जनरल एनसोन को यह स्पष्ट था कि कारतूसों को लेकर किसी प्रकार का विद्रोह आसन्न था। नागरिक गवर्नर-जनरल के कर्मचारियों की आपत्तियों के बावजूद, वह बंदूक चलाने की प्रथा को स्थगित करने और एक नई ड्रिल की अनुमति देने पर सहमत हुए, जिसके द्वारा सैनिक कारतूसों को अपने दांतों के बजाय अपनी उंगलियों से फाड़ देते थे। हालाँकि, उन्होंने पूरे बंगाल सेना में इस मानक अभ्यास को बनाने के लिए कोई सामान्य आदेश जारी नहीं किया और, संभावित परेशानी को कम करने या काबू पाने के लिए अंबाला में रहने के बजाय, वह शांत हिल स्टेशन शिमला चले गए, जहां कई उच्च अधिकारियों ने गर्मियों में बिताया।

हालाँकि अंबाला में कोई खुला विद्रोह नहीं हुआ था, अप्रैल के अंत में बड़े पैमाने पर आगजनी हुई थी। बैरक की इमारतें (खासकर एनफील्ड कारतूसों का इस्तेमाल करने वाले सैनिकों की) और ब्रिटिश अधिकारियों के बंगलों में आग लगा दी गई।

मेरठ में, एक बड़ी सैन्य छावनी, 2,357 भारतीय सिपाही और 2,038 ब्रिटिश सैनिक 12 ब्रिटिश-चालित बंदूकों के साथ तैनात थे। यह छावनी भारत में ब्रिटिश सैनिकों की सबसे बड़ी सांद्रता में से एक था और इसे बाद में सबूत के रूप में उद्धृत किया गया कि मूल विद्रोह एक पूर्व नियोजित साजिश के बजाय एक सहज प्रकोप था।

हालांकि बंगाल सेना के भीतर अशांति की स्थिति सर्वविदित थी, 24 अप्रैल को लेफ्टिनेंट कर्नल जॉर्ज कारमाइकल-स्मिथ, तीसरी बंगाल लाइट कैवेलरी के असंगत कमांडिंग ऑफिसर, जो मुख्य रूप से भारतीय मुसलमानों से बना था, ने अपने 90 लोगों को परेड करने और फायरिंग अभ्यास करने का आदेश दिया। परेड में शामिल पांच लोगों को छोड़कर बाकी सभी ने अपने कारतूस लेने से इनकार कर दिया। 9 मई को, शेष 85 लोगों को कोर्ट मार्शल कर दिया गया, और अधिकांश को कठोर श्रम के साथ 10 साल की कैद की सजा सुनाई गई। ग्यारह तुलनात्मक रूप से युवा सैनिकों को पाँच साल की सज़ा दी गई। पूरे गैरीसन में परेड की गई और देखा गया कि निंदा करने वाले लोगों से उनकी वर्दी छीन ली गई और उन्हें बेड़ियों में डाल दिया गया। जैसे ही उन्हें जेल की ओर ले जाया गया, निंदा करने वाले सैनिकों ने उनका समर्थन करने में विफल रहने के लिए अपने साथियों को डांटा।

अगला दिन रविवार था। कुछ भारतीय सैनिकों ने ऑफ-ड्यूटी कनिष्ठ ब्रिटिश अधिकारियों को चेतावनी दी कि कैद किए गए सैनिकों को बलपूर्वक रिहा करने की योजना बनाई, लेकिन जिन वरिष्ठ अधिकारियों को इसकी सूचना दी गई थी, उन्होंने कोई कार्रवाई नहीं की। मेरठ शहर में भी अशांति थी, बाज़ार में गुस्से में विरोध प्रदर्शन हुआ और कुछ इमारतों में आग लगा दी गई। शाम को, अधिकांश ब्रिटिश अधिकारी चर्च में जाने की तैयारी कर रहे थे, जबकि कई ब्रिटिश सैनिक ड्यूटी से बाहर थे और मेरठ में कैंटीन या बाज़ार में चले गए थे। तीसरी घुड़सवार सेना के नेतृत्व में भारतीय सैनिकों ने विद्रोह कर दिया। ब्रिटिश कनिष्ठ अधिकारी जिन्होंने पहले प्रकोप को दबाने का प्रयास किया था, विद्रोहियों द्वारा मारे गए। ब्रिटिश अधिकारियों और नागरिकों के क्वार्टरों पर हमला किया गया और चार नागरिक पुरुष, आठ महिलाएं और आठ बच्चे मारे गए। बाज़ार में भीड़ ने ऑफ-ड्यूटी सैनिकों पर हमला कर दिया। लगभग 50 भारतीय नागरिकों, जिनमें से कुछ अधिकारियों के नौकर थे, जिन्होंने अपने नियोक्ताओं का बचाव करने या उन्हें छुपाने की कोशिश की, सिपाहियों द्वारा मारे गए। जबकि अपने 85 कैद साथियों को छुड़ाने में सिपाहियों की कार्रवाई स्वतःस्फूर्त प्रतीत होती है, शहर में कुछ नागरिक दंगों को कथित तौर पर कोतवाल (स्थानीय पुलिस कमांडर) धन सिंह गुर्जर द्वारा प्रोत्साहित किया गया था।

कुछ सिपाहियों (विशेषकर 11वीं बंगाल नेटिव इन्फैंट्री से) ने विद्रोह में शामिल होने से पहले भरोसेमंद ब्रिटिश अधिकारियों और महिलाओं और बच्चों को सुरक्षित स्थान पर पहुंचाया। कुछ अधिकारी और उनके परिवार रामपुर भाग गए, जहां उन्हें नवाब के यहां शरण मिली।

ब्रिटिश इतिहासकार फिलिप मेसन का कहना है कि यह अपरिहार्य था कि मेरठ से अधिकांश सिपाहियों और सोवारों को 10 मई की रात को दिल्ली के लिए प्रस्थान करना चाहिए था। यह केवल चालीस मील की दूरी पर स्थित एक मजबूत दीवारों वाला शहर था, यह नाममात्र मुगल सम्राट की प्राचीन राजधानी और वर्तमान सीट थी और अंततः मेरठ के विपरीत वहां कोई ब्रिटिश सैनिक नहीं थे। उन्हें आगे बढ़ाने का कोई प्रयास नहीं किया गया।

11 मई की सुबह, तीसरी घुड़सवार सेना की पहली टुकड़ियां दिल्ली पहुंचीं। महल में राजा के कमरे की खिड़कियों के नीचे से, उन्होंने बहादुर शाह ज़फ़र को उन्हें स्वीकार करने और उनका नेतृत्व करने के लिए बुलाया। उन्होंने इस बिंदु पर कुछ नहीं किया, जाहिरा तौर पर सिपाहियों को सामान्य याचिकाकर्ताओं के रूप में माना, लेकिन महल के अन्य लोग विद्रोह में शामिल होने के लिए तत्पर थे। दिन के दौरान, विद्रोह फैल गया। कुछ सिपाहियों द्वारा और कुछ दंगाइयों की भीड़ द्वारा ब्रिटिश अधिकारी और उनके आश्रित, भारतीय ईसाई और शहर के दुकानदार मारे गए।

शहर में या उसके निकट बंगाल नेटिव इन्फैंट्री की तीन बटालियन आकार की रेजिमेंट तैनात थीं। कुछ टुकड़ियाँ तुरंत विद्रोह में शामिल हो गईं, जबकि अन्य पीछे हट गईं लेकिन विद्रोहियों के खिलाफ कार्रवाई करने के आदेशों को मानने से भी इनकार कर दिया। दोपहर के समय शहर में एक भीषण विस्फोट कई मील तक सुना गया। इस डर से कि शस्त्रागार, जिसमें हथियारों और गोला-बारूद का बड़ा भंडार था, विद्रोहियों के हाथों में चला जाएगा, वहां मौजूद नौ ब्रिटिश आयुध अधिकारियों ने अपने स्वयं के गार्ड के लोगों सहित सिपाहियों पर गोलियां चला दी थीं। जब प्रतिरोध निराशाजनक दिखाई दिया, तो उन्होंने शस्त्रागार को उड़ा दिया। नौ में से छह अधिकारी बच गए, लेकिन विस्फोट में सड़कों और आसपास के घरों और अन्य इमारतों में कई लोग मारे गए। इन घटनाओं की खबर ने अंततः दिल्ली के आसपास तैनात सिपाहियों को खुले विद्रोह के लिए प्रेरित किया। सिपाही बाद में शस्त्रागार से कम से कम कुछ हथियार बचाने में सफल रहे, और दिल्ली के बाहर दो मील (3 किमी) दूर एक मैगजीन, जिसमें 3,000 बैरल तक बारूद था, बिना किसी प्रतिरोध के कब्जा कर लिया गया।

कई भगोड़े ब्रिटिश अधिकारी और नागरिक दिल्ली के उत्तर में रिज पर फ्लैगस्टाफ टॉवर पर एकत्र हुए थे, जहां टेलीग्राफ ऑपरेटर अन्य ब्रिटिश छावनियों को घटनाओं की खबरें भेज रहे थे। जब यह स्पष्ट हो गया कि मेरठ से अपेक्षित मदद नहीं मिल रही है, तो वे गाड़ियों में बैठकर करनाल की ओर चल पड़े। जो लोग मुख्य भवन से अलग हो गए या जो फ्लैगस्टाफ टॉवर तक नहीं पहुंच सके, वे भी पैदल ही करनाल के लिए निकल पड़े। कुछ को रास्ते में गाँव वालों ने मदद की; अन्य लोग मारे गये।

अगले दिन, बहादुर शाह ने कई वर्षों के लिए अपना पहला औपचारिक दरबार आयोजित किया। इसमें कई उत्साहित सिपाहियों ने भाग लिया। घटनाओं में आए बदलाव से राजा चिंतित हो गए, लेकिन अंततः उन्होंने सिपाहियों की निष्ठा स्वीकार कर ली और विद्रोह को अपना समर्थन देने के लिए सहमत हो गए। 16 मई को, 50 से अधिक ब्रिटिश, जिन्हें महल में बंदी बना लिया गया था या शहर में छिपे हुए पाया गया था, उन्हें महल के बाहर एक आंगन में एक पीपल के पेड़ के नीचे राजा के कुछ सेवकों ने मार डाला था।

मेरठ और दिल्ली की घटनाओं की खबर तेजी से फैली, जिससे सिपाहियों में विद्रोह भड़क गया और कई जिलों में अशांति फैल गई। कई मामलों में, यह स्वयं ब्रिटिश सैन्य और नागरिक अधिकारियों का व्यवहार था जिसके कारण अव्यवस्था उत्पन्न हुई। दिल्ली के पतन के बारे में जानकर, कई कंपनी प्रशासकों ने खुद को, अपने परिवारों और नौकरों को सुरक्षित स्थानों पर ले जाने के लिए जल्दबाजी की। दिल्ली से 160 मील (260 किमी) दूर आगरा में, कम से कम 6,000 से अधिक गैर-लड़ाके किले पर एकत्र हुए।

सैन्य अधिकारियों ने भी असंबद्ध तरीके से प्रतिक्रिया व्यक्त की। कुछ अधिकारियों ने अपने सिपाहियों पर भरोसा किया, लेकिन अन्य ने संभावित विद्रोह को रोकने के लिए उन्हें निहत्था करने की कोशिश की। बनारस और इलाहाबाद में , निशस्त्रीकरण में गड़बड़ी हुई, जिससे स्थानीय विद्रोह भी हुआ।

1857 में, बंगाल सेना में 86,000 सैनिक थे, जिनमें से 12,000 ब्रिटिश, 16,000 सिख और 1,500 गोरखा थे। भारत में कुल मिलाकर 311,000 देशी सैनिक थे, 40,160 ब्रिटिश सैनिक (ब्रिटिश सेना की इकाइयों सहित) और 5,362 अधिकारी थे। बंगाल सेना की 74 नियमित नेटिव इन्फैंट्री रेजीमेंटों में से 54 ने विद्रोह कर दिया, लेकिन कुछ तुरंत नष्ट हो गए या टूट गए, उनके सिपाही अपने घरों में चले गए। विद्रोह को रोकने या रोकने के लिए शेष 20 रेजीमेंटों में से कई को निहत्था कर दिया गया या भंग कर दिया गया। मूल बंगाल नेटिव इन्फैंट्री रेजिमेंटों में से केवल बारह नई भारतीय सेना में शामिल होने के लिए बची रहीं। बंगाल लाइट कैवेलरी रेजिमेंट के सभी दसों ने विद्रोह कर दिया।

बंगाल सेना में 29 अनियमित घुड़सवार सेना और 42 अनियमित पैदल सेना रेजिमेंट भी शामिल थीं। इनमें से, हाल ही में कब्जे में लिए गए अवध राज्य की एक बड़ी टुकड़ी ने सामूहिक रूप से विद्रोह कर दिया । ग्वालियर की एक अन्य बड़ी टुकड़ी ने भी विद्रोह कर दिया, भले ही उस राज्य के शासक (जयाजीराव सिंधिया) ने अंग्रेजों का समर्थन किया था। शेष अनियमित इकाइयाँ विभिन्न प्रकार के स्रोतों से बनाई गई थीं और मुख्यधारा के भारतीय समाज की चिंताओं से कम प्रभावित थीं। कुछ अनियमित इकाइयों ने सक्रिय रूप से कंपनी का समर्थन किया: तीन गोरखा और छह सिख पैदल सेना इकाइयों में से पांच, और हाल ही में गठित पंजाब अनियमित बल की छह पैदल सेना और छह घुड़सवार इकाइयां।

1 अप्रैल 1858 को बंगाल सेना में कंपनी के प्रति वफादार भारतीय सैनिकों की संख्या 80,053 थी। हालांकि विद्रोह के फैलने के बाद पंजाब और उत्तर-पश्चिम सीमांत में बड़ी संख्या में लोगों को ज़ल्दबाज़ी में खड़ा किया गया।

बंबई सेना की 29 रेजीमेंटों में तीन विद्रोह हुए, जबकि मद्रास सेना में एक भी विद्रोह नहीं हुआ, हालांकि इसकी 52 रेजीमेंटों में से एक के तत्वों ने बंगाल में स्वेच्छा से सेवा देने से इनकार कर दिया। फिर भी, अधिकांश दक्षिणी भारत निष्क्रिय रहा, केवल रुक-रुक कर हिंसा भड़कती रही। क्षेत्र के कई हिस्सों पर निज़ामों या मैसूर राजघराने का शासन था, और इस प्रकार वे सीधे ब्रिटिश शासन के अधीन नहीं थे।

हालांकि दिल्ली में अधिकांश विद्रोही सिपाही हिन्दू थे, विद्रोहियों का एक बड़ा हिस्सा मुस्लिम थे। घेराबंदी के अंत तक गाज़ियों का अनुपात स्थानीय लड़ाकू बल का लगभग एक चौथाई हो गया और इसमें ग्वालियर के आत्मघाती गाज़ियों की एक रेजिमेंट भी शामिल थी, जिन्होंने कभी भी खाना न खाने और तब तक लड़ने की कसम खाई थी जब तक कि वे ब्रिटिश सैनिकों के हाथों निश्चित मौत न पा लें। मौलाना मुहम्मद क़ासिम नानोत्वी और मौलाना रशीद अहमद गंगोही जैसे कुछ इस्लामी विद्वानों ने औपनिवेशिक शासन के खिलाफ हथियार उठाए, लेकिन कई मुसलमानों, जिनमें सुन्नी और शिया दोनों संप्रदायों के उलेमा भी शामिल थे, ने अंग्रेजों का पक्ष लिया। विभिन्न अहल अल-हदीस विद्वानों और नानोत्वी के सहयोगियों ने जिहाद को खारिज कर दिया। दिल्ली में अहल अल-हदीस उलेमा के सबसे प्रभावशाली सदस्य, मौलाना सैय्यद नज़ीर हुसैन देहलवी ने जिहाद के आह्वान के लिए विद्रोहियों के दबाव का विरोध किया और इसके बजाय मुस्लिम-ब्रिटिश संबंधों को देखते हुए ब्रिटिश शासन के पक्ष में घोषणा की। कानूनी अनुबंध जिसे तब तक नहीं तोड़ा जा सकता था जब तक कि उनके धार्मिक अधिकारों का उल्लंघन न किया गया हो।

पंजाब और उत्तर-पश्चिम सीमांत प्रांत के सिखों और पठानों ने अंग्रेजों का समर्थन किया और दिल्ली पर दोबारा कब्ज़ा करने में मदद की। सिखों को विशेष रूप से उत्तरी भारत में मुगल शासन की बहाली का डर था क्योंकि उन्हें मुगल राजवंश द्वारा सताया गया था। उन्होंने बंगाल सेना में पुरबिया या 'पूर्वी लोगों' (बिहारियों और आगरा और अवध के संयुक्त प्रांत के लोगों) के प्रति भी तिरस्कार महसूस किया। सिखों को लगा कि पहले और दूसरे आंग्ल-सिख युद्ध (चिल्लियांवाला और फिरोजशाह) की सबसे खूनी लड़ाई ब्रिटिश सैनिकों ने जीत ली थी, जबकि हिन्दुस्तानी सिपाहियों ने युद्ध में सिखों से मिलने से इनकार कर दिया था। ये भावनाएँ तब और बढ़ गईं जब हिन्दुस्तानी सिपाहियों को पंजाब में गैरीसन सैनिकों के रूप में एक बहुत ही दृश्यमान भूमिका सौंपी गई और पंजाब में लाभ कमाने वाले नागरिक पदों से सम्मानित किया गया।

विद्रोह के समर्थन और विरोध में विभिन्न समूहों को इसकी विफलता का एक प्रमुख कारण माना जाता है।

बहादुर शाह ज़फ़र को सम्पूर्ण भारत का सम्राट घोषित किया गया। अधिकांश समसामयिक और आधुनिक वृत्तांतों से पता चलता है कि सिपाहियों और उनके दरबारियों ने उन्हें उनकी इच्छा के विरुद्ध उद्घोषणा पर हस्ताक्षर करने के लिए मजबूर किया था। पिछली शताब्दियों में मुगल राजवंश की शक्ति की महत्वपूर्ण हानि के बावजूद, उनका नाम अभी भी पूरे उत्तर भारत में बहुत प्रतिष्ठा रखता है। नागरिकों, कुलीनों और अन्य गणमान्य व्यक्तियों ने निष्ठा की शपथ ली। सम्राट ने अपने नाम पर सिक्के जारी किए, जो शाही स्थिति का दावा करने के सबसे पुराने तरीकों में से एक था। हालाँकि, मुगल सम्राट के आसंजन ने पंजाब के सिखों को विद्रोह से दूर कर दिया, क्योंकि वे मुगल शासकों के खिलाफ कई युद्ध लड़ने के बाद, इस्लामी शासन में वापस नहीं लौटना चाहते थे। पूरे कालखंड के दौरान बंगाल प्रांत काफी हद तक शांत रहा। अंग्रेज, जिन्होंने लंबे समय से मुगल सम्राट के अधिकार को गंभीरता से लेना बंद कर दिया था, इस बात से आश्चर्यचकित थे कि आम लोगों ने ज़फ़र के युद्ध के आह्वान पर कैसे प्रतिक्रिया दी।

प्रारंभ में, भारतीय विद्रोही कंपनी बलों को पीछे धकेलने में सक्षम थे, और उन्होंने हरियाणा, बिहार, मध्य प्रांत और संयुक्त प्रांत के कई महत्वपूर्ण शहरों पर कब्जा कर लिया । जब ब्रिटिश सैनिकों को मजबूत किया गया और जवाबी हमला करना शुरू किया, तो केंद्रीकृत कमान और नियंत्रण की कमी के कारण विद्रोही विशेष रूप से अक्षम हो गए। हालाँकि विद्रोहियों ने बख़्त खान जैसे कुछ प्राकृतिक नेता पैदा किए, जिन्हें बाद में सम्राट ने अपने बेटे मिर्ज़ा मुग़ल के अप्रभावी साबित होने के बाद कमांडर-इन-चीफ के रूप में नामित किया, अधिकांश भाग के लिए उन्हें राजाओं और राजकुमारों के नेतृत्व की तलाश करने के लिए मजबूर होना पड़ा। इनमें से कुछ समर्पित नेता साबित होने वाले थे, लेकिन अन्य स्वार्थी या अयोग्य थे।

मेरठ के आसपास के ग्रामीण इलाकों में, एक सामान्य गुर्जर विद्रोह ने अंग्रेजों के लिए सबसे बड़ा खतरा पैदा कर दिया। मेरठ के पास परीक्षितगढ़ में, गुर्जरों ने चौधरी कदम सिंह गुर्जर (कुद्दम सिंह) को अपना नेता घोषित किया, और कंपनी पुलिस को निष्कासित कर दिया। कदम सिंह गुर्जर ने एक बड़ी सेना का नेतृत्व किया, अनुमानतः 2,000 से 10,000 तक। बुलन्दशहर और बिजनोर भी क्रमशः वलीदाद खान और माहो सिंह के अधीन गुर्जरों के नियंत्रण में आ गये। समसामयिक स्रोतों की रिपोर्ट है कि मेरठ और दिल्ली के बीच लगभग सभी गुर्जर गांवों ने विद्रोह में भाग लिया, कुछ मामलों में जुलुंदुर के समर्थन से, और जुलाई के अंत तक ऐसा नहीं हुआ, स्थानीय जाटों और रियासतों की मदद से , अंग्रेजों ने विद्रोह में भाग लिया। क्षेत्र पर फिर से नियंत्रण पाने के लिए।

लाहौर के एक प्रसिद्ध विद्वान मुफ़्ती निज़ामुद्दीन ने ब्रिटिश सेना के खिलाफ फतवा जारी किया और स्थानीय आबादी से राव तुला राम की सेना का समर्थन करने का आह्वान किया। नारनौल (नसीबपुर) में बाद की मुठभेड़ में हताहतों की संख्या अधिक थी। 16 नवंबर 1857 को राव तुला राम की हार के बाद, मुफ़्ती निज़ामुद्दीन को गिरफ्तार कर लिया गया, और उनके भाई मुफ़्ती यक़ीनुद्दीन और बहनोई अब्दुर रहमान (उर्फ नबी बख्श) को तिजारा में गिरफ्तार कर लिया गया । उन्हें दिल्ली ले जाकर फाँसी पर लटका दिया गया।

अंग्रेज पहले तो जवाबी हमला करने में धीमे थे। ब्रिटेन में तैनात सैनिकों को समुद्र के रास्ते भारत तक पहुंचने में समय लगा, हालांकि कुछ रेजिमेंट क्रीमिया युद्ध से फारस के माध्यम से भूमि पर चले गए, और चीन के रास्ते में पहले से ही मौजूद कुछ रेजिमेंटों को भारत की ओर मोड़ दिया गया।

भारत में पहले से मौजूद ब्रिटिश सैनिकों को क्षेत्रीय सेनाओं में संगठित करने में समय लगा, लेकिन अंततः दो टुकड़ियों ने मेरठ और शिमला छोड़ दिया। वे धीरे-धीरे दिल्ली की ओर बढ़े और रास्ते में कई भारतीयों से लड़े, मारे और उन्हें फाँसी पर लटका दिया। मेरठ में विद्रोह की पहली शुरुआत के दो महीने बाद, दोनों सेनाएँ करनाल के पास मिलीं। नेपाल साम्राज्य से अनुबंध के तहत बंगाल सेना में सेवारत दो गोरखा इकाइयों सहित संयुक्त बल ने बादली-के-सराय में विद्रोहियों की मुख्य सेना से लड़ाई की और उन्हें वापस दिल्ली खदेड़ दिया।

कंपनी की सेना ने शहर के उत्तर में दिल्ली रिज पर एक बेस स्थापित किया और दिल्ली की घेराबंदी शुरू हुई। घेराबंदी लगभग 1 जुलाई से 21 सितंबर तक चली। हालांकि, घेरा मुश्किल से ही पूरा हुआ था, और अधिकांश घेराबंदी के दौरान घेरने वालों की संख्या कम थी और अक्सर ऐसा लगता था कि यह कंपनी सेना थी, न कि दिल्ली जो घेरे में थी, क्योंकि विद्रोहियों को आसानी से संसाधन और सुदृढ़ीकरण प्राप्त हो सकते थे। कई हफ्तों तक, ऐसा लगता था कि बीमारी, थकावट और दिल्ली से विद्रोहियों की लगातार उड़ानें घेरने वालों को पीछे हटने के लिए मजबूर कर देंगी, लेकिन पंजाब में विद्रोह के प्रकोप को रोक दिया गया या दबा दिया गया, जिससे ब्रिटिश, सिख और पख्तून सैनिकों की पंजाब मूवेबल कॉलम को अनुमति मिल गई। 14 अगस्त को रिज पर घेराबंदी करने वालों को मजबूत करने के लिए जॉन निकोलसन के अधीन। 30 अगस्त को विद्रोहियों ने शर्तें पेश कीं, जिन्हें अस्वीकार कर दिया गया।

उत्सुकता से प्रतीक्षित भारी घेराबंदी वाली ट्रेन घेराबंदी करने वाली सेना में शामिल हो गई, और 7 सितंबर से, घेराबंदी की बंदूकों ने दीवारों में दरारें डाल दीं और विद्रोहियों के तोपखाने को शांत कर दिया। दरारों और कश्मीरी गेट के माध्यम से शहर पर हमला करने का प्रयास 14 सितंबर को शुरू किया गया था। हमलावरों ने शहर के भीतर पैर जमा लिया, लेकिन जॉन निकोलसन सहित उन्हें भारी नुकसान उठाना पड़ा। ब्रिटिश कमांडर मेजर जनरल आर्चडेल विल्सन पीछे हटना चाहते थे, लेकिन उनके कनिष्ठ अधिकारियों ने उन्हें रुकने के लिए मना लिया। एक सप्ताह तक सड़क पर लड़ाई के बाद अंग्रेज लाल किले तक पहुँच गये। बहादुर शाह ज़फ़र पहले ही हुमायूँ के मकबरे की ओर भाग चुके थे। अंग्रेजों ने शहर पर दोबारा कब्ज़ा कर लिया था।

घेराबंदी करने वाली सेना के सैनिक शहर को लूटने और लूटपाट करने के लिए आगे बढ़े। विद्रोहियों द्वारा मारे गए ब्रिटिश और भारतीय नागरिकों के प्रतिशोध में बड़ी संख्या में नागरिक मारे गए। सड़क पर लड़ाई के दौरान, शहर की मुख्य मस्जिद में तोपखाना स्थापित किया गया था। सीमा के भीतर के इलाकों पर बमबारी की गई; मुस्लिम कुलीनों के घर जिनमें असंख्य सांस्कृतिक, कलात्मक, साहित्यिक और मौद्रिक संपदा थी, नष्ट कर दिए गए।

अंग्रेजों ने जल्द ही बहादुर शाह ज़फ़र को गिरफ्तार कर लिया, और अगले दिन ब्रिटिश एजेंट विलियम हॉडसन ने उनके बेटों मिर्ज़ा मुग़ल और मिर्ज़ा खिज्र सुल्तान और पोते मिर्ज़ा अबू बक्र को दिल्ली गेट के पास खूनी दरवाजा में गोली मार दी। खबर सुनने पर, ज़फ़र ने हैरान चुप्पी के साथ प्रतिक्रिया व्यक्त की, जबकि उसकी पत्नी ज़ीनत महल संतुष्ट थी, क्योंकि उसका मानना था कि उसका बेटा अब ज़फ़र का उत्तराधिकारी था। दिल्ली के पतन के तुरंत बाद, विजयी हमलावरों ने एक स्तंभ का आयोजन किया, जिसने आगरा में घिरी हुई कंपनी की एक और सेना को राहत दी, और फिर कानपुर पर दबाव डाला, जिसे हाल ही में वापस ले लिया गया था। इससे कंपनी की सेनाओं को भारत के पूर्व से पश्चिम तक एक सतत, यद्यपि अभी भी कमज़ोर, संचार की लाइन मिल गई।

जून में, कानपुर में जनरल व्हीलर के अधीन सिपाहियों ने विद्रोह कर दिया और ब्रिटिश सेना को घेर लिया। व्हीलर न केवल एक अनुभवी और सम्मानित सैनिक थे बल्कि उन्होंने एक भारतीय महिला से शादी भी की थी। उन्होंने विद्रोह को विफल करने के लिए अपनी प्रतिष्ठा और नाना साहब के साथ अपने सौहार्दपूर्ण संबंधों पर भरोसा किया था, और किलेबंदी तैयार करने और आपूर्ति और गोला-बारूद रखने के लिए तुलनात्मक रूप से बहुत कम उपाय किए थे।

घिरे हुए लोगों ने बहुत कम पानी या भोजन के साथ कानपुर की घेराबंदी को तीन सप्ताह तक सहन किया, जिसमें पुरुषों, महिलाओं और बच्चों को लगातार हताहत होना पड़ा। 25 जून को नाना साहब ने इलाहाबाद के लिए सुरक्षित मार्ग की पेशकश की। बमुश्किल तीन दिनों का भोजन राशन शेष रहने पर, अंग्रेज सहमत हुए, बशर्ते कि वे अपने छोटे हथियार रख सकें और निकासी 27 तारीख की सुबह दिन के उजाले में होनी चाहिए (नाना साहब चाहते थे कि निकासी उसी रात 26 तारीख को हो)। 27 जून की सुबह, ब्रिटिश दल ने अपना मोर्चा छोड़ दिया और नदी की ओर बढ़ गए, जहां नाना साहब द्वारा प्रदान की गई नावें उन्हें इलाहाबाद ले जाने के लिए इंतजार कर रही थीं। कई सिपाही जो कंपनी के प्रति वफादार रहे, उन्हें विद्रोहियों ने हटा दिया और मार डाला, या तो उनकी वफादारी के कारण या "वे ईसाई बन गए थे"। स्तम्भ के पीछे चल रहे कुछ घायल ब्रिटिश अधिकारियों को भी क्रोधित सिपाहियों ने स्पष्ट रूप से काट-काट कर मार डाला। ब्रिटिश दल के बड़े पैमाने पर गोदी पर पहुंचने के बाद, जो गंगा के दोनों किनारों पर तैनात सिपाहियों से घिरा हुआ था, आग की स्पष्ट रेखाओं के साथ, गोलीबारी शुरू हो गई और नावों को उनके चालक दल द्वारा छोड़ दिया गया, और पकड़ लिया गया या लाल-गर्म चारकोल के टुकड़ों का उपयोग करके आग लगा दिया गया। ब्रिटिश दल ने नावों को धक्का देकर हटाने की कोशिश की लेकिन तीन को छोड़कर बाकी सभी नावों में फंसी रहीं। एक दर्जन से अधिक घायल लोगों से भरी एक नाव शुरू में बच निकली, लेकिन बाद में उसे विद्रोहियों ने पकड़ लिया और वापस नदी में धकेल कर कानपुर में नरसंहार की ओर धकेल दिया। अंत में, जीवित बचे लोगों को ख़त्म करने के लिए विद्रोही घुड़सवार सेना पानी में उतर गई। गोलीबारी बंद होने के बाद बचे हुए लोगों को पकड़ लिया गया और लोगों को गोली मार दी गई। जब नरसंहार खत्म हुआ, तब तक दल के अधिकांश पुरुष सदस्य मर चुके थे, जबकि जीवित महिलाओं और बच्चों को हटा दिया गया और उन्हें बंधक बना लिया गया, जिन्हें बाद में बीबीघर नरसंहार में मार दिया गया। अंततः केवल चार लोग एक नाव पर सवार होकर कानपुर से जीवित बच निकले: दो निजी सैनिक, एक लेफ्टिनेंट, और कैप्टन मोब्रे थॉमसन, जिन्होंने द स्टोरी ऑफ कानपुर (लंदन, 1859) शीर्षक से अपने अनुभवों का प्रत्यक्ष विवरण लिखा था।

अपने मुकदमे के दौरान, तात्या टोपे ने ऐसी किसी भी योजना के अस्तित्व से इनकार किया और इस घटना का वर्णन निम्नलिखित शब्दों में किया: अंग्रेज पहले ही नावों पर चढ़ चुके थे और तात्या टोपे ने उनके प्रस्थान का संकेत देने के लिए अपना दाहिना हाथ उठाया। उसी क्षण भीड़ में से किसी ने जोर से बिगुल बजा दिया, जिससे अव्यवस्था फैल गई और अफरा-तफरी मच गई, नाविक नावों से कूद पड़े। विद्रोहियों ने अंधाधुंध गोलीबारी शुरू कर दी। नाना साहब, जो पास ही सावदा कोठी (बंगले) में रह रहे थे, को इस बारे में सूचित किया गया कि क्या हो रहा है और वे तुरंत इसे रोकने के लिए आये। कुछ ब्रिटिश इतिहासकार इस बात की अनुमति देते हैं कि यह दुर्घटना या त्रुटि का परिणाम हो सकता है; किसी ने गलती से या दुर्भावनापूर्ण तरीके से गोली चला दी, घबराए अंग्रेजों ने गोलियां चला दीं और नरसंहार को रोकना असंभव हो गया।

जीवित महिलाओं और बच्चों को नाना साहब के पास ले जाया गया और फिर पहले सावदा कोठी और फिर स्थानीय मजिस्ट्रेट के क्लर्क (बीबीघर) के घर में कैद कर दिया गया, जहां वे फतेहगढ़ के शरणार्थियों से जुड़ गए। कुल मिलाकर, पाँच पुरुषों और 206 महिलाओं और बच्चों को लगभग दो सप्ताह तक बीबीघर में कैद रखा गया। एक सप्ताह में पेचिश और हैजा से मरे हुए 25 लोगों को बाहर निकाला गया। इस बीच, कंपनी की एक राहत सेना जो इलाहाबाद से आगे आई थी, ने भारतीयों को हरा दिया और 15 जुलाई तक यह स्पष्ट हो गया कि नाना साहब कानपुर पर कब्ज़ा नहीं कर पाएंगे और नाना साहब और अन्य प्रमुख विद्रोहियों द्वारा एक निर्णय लिया गया कि बंधकों को बंधक बनाकर मार दिया जाए। सिपाहियों द्वारा इस आदेश को पूरा करने से इनकार करने के बाद, दो मुस्लिम कसाई, दो हिन्दू किसान और नाना के अंगरक्षकों में से एक बीबीघर में चले गए। चाकुओं और कुल्हाड़ी से लैस होकर, उन्होंने महिलाओं और बच्चों की हत्या कर दी। नरसंहार के बाद, दीवारें खूनी हाथों के निशानों से ढकी हुई थीं, और फर्श मानव अंगों के हिस्सों से बिखरा हुआ था। मृतकों और मरने वालों को पास के एक कुएं में फेंक दिया गया। जब 50-फुट (15 मीटर) गहरा कुआँ शीर्ष के 6 फीट (1.8 मीटर) के भीतर अवशेषों से भर गया, शेष को गंगा में फेंक दिया गया।

क्रूरता के इस कृत्य के लिए इतिहासकारों ने कई कारण बताए हैं। कंपनी की सेनाओं के कानपुर पहुंचने पर, कुछ लोगों का मानना था कि यदि बंधकों को बचाने के लिए कोई नहीं होगा तो वे आगे नहीं बढ़ेंगे। या शायद यह सुनिश्चित करना था कि कानपुर के पतन के बाद कोई जानकारी बाहर ना जाए। अन्य इतिहासकारों ने सुझाव दिया है कि हत्याएं अंग्रेजों के साथ नाना साहब के संबंधों को कमजोर करने का एक प्रयास था। शायद यह डर के कारण था, पहले की गोलीबारी में भाग लेने के कारण कुछ कैदियों द्वारा पहचाने जाने का डर था।

महिलाओं और बच्चों की हत्या ने सिपाहियों के खिलाफ ब्रिटिश रवैये को और सख्त कर दिया। ब्रिटिश जनता स्तब्ध थी, और साम्राज्य-विरोधी और भारतीय-समर्थक समर्थकों ने अपना सारा समर्थन खो दिया। शेष संघर्ष के लिए कानपुर अंग्रेजों और उनके सहयोगियों के लिए युद्धघोष बन गया। विद्रोह के अंत में नाना साहब गायब हो गए और यह ज्ञात नहीं है कि उनके साथ क्या हुआ।

अन्य ब्रिटिश विवरण बताते हैं कि जून की शुरुआत में बीबीघर में हत्याओं से दो सप्ताह पहले (लेकिन मेरठ और दिल्ली दोनों में हत्याओं के बाद) विशेष रूप से मद्रास फ्यूसिलियर्स की लेफ्टिनेंट कर्नल जेम्स जॉर्ज स्मिथ नील द्वारा कानपुर की ओर बढ़ते हुए, अंधाधुंध दंडात्मक उपाय किए गए थे। पास के शहर फ़तेहपुर में, एक भीड़ ने स्थानीय ब्रिटिश आबादी पर हमला किया और उनकी हत्या कर दी। इस बहाने, नील ने ग्रैंड ट्रंक रोड के किनारे के सभी गांवों को जलाने और उनके निवासियों को फांसी देने का आदेश दिया। नील के तरीके "क्रूर और भयानक" थे, और आबादी को डराना तो दूर, उन्होंने पहले से अनिर्णीत सिपाहियों और समुदायों को विद्रोह के लिए प्रेरित किया होगा।

नील 26 सितंबर को लखनऊ में कार्रवाई में मारा गया था और उसके दंडात्मक उपायों के लिए कभी भी उसे जिम्मेदार नहीं ठहराया गया, हालांकि समकालीन ब्रिटिश स्रोतों ने उसे और उसकी "वीरतापूर्ण नीली टोपी" की प्रशंसा की। जब अंग्रेजों ने कानपुर को वापस ले लिया, तो सैनिक अपने सिपाही कैदियों को बीबीघर ले गए और उन्हें दीवारों और फर्श से खून के धब्बे चाटने के लिए मजबूर किया। इसके बाद उन्होंने अधिकांश सिपाहियों को फाँसी दे दी या "तोप से उड़ा दिया", जो विद्रोह के लिए पारंपरिक मुग़ल सज़ा थी। हालांकि कुछ लोगों ने दावा किया कि सिपाहियों ने हत्याओं में कोई वास्तविक हिस्सा नहीं लिया, लेकिन उन्होंने इसे रोकने के लिए कोई कार्रवाई नहीं की और अंग्रेजों द्वारा दूसरी बार कानपुर छोड़ने के बाद कैप्टन थॉम्पसन ने इसे स्वीकार किया।

मेरठ की घटनाओं के तुरंत बाद, अवध राज्य (जिसे आधुनिक उत्तर प्रदेश में अवध भी कहा जाता है) में विद्रोह भड़क उठा, जिसे बमुश्किल एक साल पहले ही हड़प लिया गया था। लखनऊ निवासी ब्रिटिश कमिश्नर सर हेनरी लॉरेंस के पास रेजीडेंसी परिसर के अंदर अपनी स्थिति मजबूत करने के लिए पर्याप्त समय था। वफादार सिपाहियों सहित रक्षकों की संख्या लगभग 1700 थी। विद्रोहियों के हमले असफल रहे, इसलिए उन्होंने परिसर में तोपखाने और बंदूक से गोलीबारी शुरू कर दी। लॉरेंस पहले हताहतों में से एक था। उनका उत्तराधिकारी जॉन एर्डली इंगलिस ने लिया । विद्रोहियों ने विस्फोटकों के साथ दीवारों को तोड़ने और सुरंगों के माध्यम से उन्हें बायपास करने की कोशिश की जिसके कारण भूमिगत करीबी लड़ाई हुई। 90 दिनों की घेराबंदी के बाद, रक्षकों की संख्या घटकर 300 वफादार सिपाही, 350 ब्रिटिश सैनिक और 550 गैर-लड़ाके रह गए।

25 सितंबर को, सर हेनरी हैवलॉक की कमान के तहत एक राहत स्तंभ और सर जेम्स आउट्रम (जो सिद्धांत रूप में उनके वरिष्ठ थे) के साथ एक संक्षिप्त अभियान में कानपुर से लखनऊ तक लड़ाई लड़ी, जिसमें संख्यात्मक रूप से छोटे स्तंभ ने विद्रोही ताकतों को हरा दिया। बढ़ती हुई बड़ी लड़ाइयों की एक शृंखला। इसे 'लखनऊ की पहली राहत' के रूप में जाना जाने लगा, क्योंकि यह बल घेराबंदी को तोड़ने या खुद को निकालने के लिए पर्याप्त मजबूत नहीं था, और इसलिए उन्हें गैरीसन में शामिल होने के लिए मजबूर होना पड़ा। अक्टूबर में, नए कमांडर-इन-चीफ, सर कॉलिन कैंपबेल के नेतृत्व में एक और बड़ी सेना अंततः गैरीसन को राहत देने में सक्षम थी और 18 नवंबर को, उन्होंने शहर के भीतर संरक्षित क्षेत्र को खाली कर दिया, महिलाओं और बच्चों को पहले छोड़ दिया। इसके बाद उन्होंने एक व्यवस्थित वापसी की, सबसे पहले आलमबाग से 4 मील (6.4 किमी) उत्तर की ओर, जहां 4,000 की सेना को फिर कानपुर की ओर एक किला बनाने के लिए छोड़ दिया गया था, जहां उन्होंने दूसरी लड़ाई में शहर पर फिर से कब्जा करने के तात्या टोपे के प्रयास को हरा दिया।

मार्च 1858 में, कैम्पबेल एक बार फिर एक बड़ी सेना के साथ लखनऊ की ओर बढ़े, आलमबाग़ में सेना के साथ बैठक की, इस बार अवध में विद्रोह को दबाने की कोशिश की। जंग बहादुर कुँवर राणा के नेतृत्व में उत्तर से आगे बढ़ रही एक बड़ी नेपाली टुकड़ी ने उनकी सहायता की। जंग बहादुर के सबसे छोटे भाई जनरल धीर शमशेर कुँवर राणा ने भी लखनऊ, बनारस और पटना सहित भारत के विभिन्न हिस्सों में नेपाली सेना का नेतृत्व किया। कैंपबेल की प्रगति धीमी और व्यवस्थित थी, 4 मार्च को जनरल आउट्राम के नेतृत्व में एक सेना ने पीपा पुलों पर नदी पार की ताकि वे किनारे पर तोपखाने दागने में सक्षम हो सकें। कैंपबेल ने 21 मार्च को अंतिम लड़ाई के साथ बड़ी लेकिन असंगठित विद्रोही सेना को लखनऊ से खदेड़ दिया। कैंपबेल के अपने सैनिकों को कुछ नुकसान हुआ, लेकिन उनकी सतर्क गतिविधियों ने बड़ी संख्या में विद्रोहियों को अवध में फैलने की अनुमति दी। कैंपबेल को गर्मियों और शरद ऋतु में प्रतिरोध के बिखरे हुए क्षेत्रों से निपटने के लिए मजबूर होना पड़ा, जबकि गर्मी, बीमारी और गुरिल्ला कार्रवाइयों में लोगों को खोना पड़ा।

झाँसी राज्य बुन्देलखण्ड में मराठा शासित रियासत थी। जब 1853 में झाँसी के राजा की बिना किसी जैविक पुरुष उत्तराधिकारी के मृत्यु हो गई, तो इसे चूक के सिद्धांत के तहत भारत के गवर्नर-जनरल द्वारा ब्रिटिश राज में मिला लिया गया। उनकी विधवा रानी लक्ष्मीबाई, झाँसी की रानी, ने अपने दत्तक पुत्र के अधिकारों से इनकार करने का विरोध किया। जब युद्ध छिड़ गया, तो झाँसी शीघ्र ही विद्रोह का केंद्र बन गई। कंपनी के अधिकारियों और उनके परिवारों के एक छोटे समूह ने झाँसी किले में शरण ली और रानी ने उनकी निकासी के लिए बातचीत की। हालांकि, जब वे किले से बाहर निकले तो विद्रोहियों द्वारा उनका नरसंहार किया गया, जिन पर रानी का कोई नियंत्रण नहीं था; बार-बार इनकार करने के बावजूद, अंग्रेजों को रानी पर मिलीभगत का संदेह था।

जून 1857 के अंत तक, कंपनी ने बुन्देलखण्ड और पूर्वी राजस्थान के अधिकांश हिस्से पर नियंत्रण खो दिया था। क्षेत्र में बंगाल सेना की टुकड़ियों ने विद्रोह करते हुए दिल्ली और कानपुर की लड़ाई में भाग लेने के लिए मार्च किया। इस क्षेत्र को बनाने वाली कई रियासतें आपस में युद्ध करने लगीं। सितंबर और अक्टूबर 1857 में, रानी ने दतिया और ओरछा के पड़ोसी राजाओं की हमलावर सेनाओं के खिलाफ झाँसी की सफल रक्षा का नेतृत्व किया।

3 फरवरी को, सर ह्यू रोज़ ने सॉगोर की 3 महीने की घेराबंदी को तोड़ दिया। हजारों स्थानीय ग्रामीणों ने विद्रोहियों के कब्जे से मुक्ति दिलाने वाले मुक्तिदाता के रूप में उनका स्वागत किया। मार्च 1858 में, सर ह्यू रोज़ के नेतृत्व में सेंट्रल इंडिया फील्ड फोर्स आगे बढ़ी और झाँसी की घेराबंदी कर दी। कंपनी सेना ने शहर पर कब्ज़ा कर लिया, लेकिन रानी भेष बदलकर भाग गईं।

झाँसी और कालपी से खदेड़े जाने के बाद, 1 जून 1858 को रानी लक्ष्मीबाई और मराठा विद्रोहियों के एक समूह ने सिंधिया शासकों, जो ब्रिटिश सहयोगी थे, से गढ़ शहर ग्वालियर पर कब्ज़ा कर लिया। इससे विद्रोह फिर से मजबूत हो सकता था, लेकिन सेंट्रल इंडिया फील्ड फोर्स बहुत तेजी से शहर के खिलाफ आगे बढ़ी। तीन स्वतंत्र भारतीय प्रतिनिधियों के विवरण के अनुसार, ग्वालियर की लड़ाई के दूसरे दिन, 17 जून को रानी की मृत्यु हो गई, संभवतः 8वें राजा के रॉयल आयरिश हुसर्स की कार्बाइन गोली से रानी की मौत हो गई। कंपनी की सेना ने अगले तीन दिनों के भीतर ग्वालियर पर पुनः कब्ज़ा कर लिया। उनकी अंतिम लड़ाई के दृश्य के वर्णन में, कुछ टिप्पणीकारों द्वारा उनकी तुलना जोन ऑफ आर्क से की गई थी।

इन्दौर में तत्कालीन कंपनी निवासी कर्नल हेनरी मैरियन डूरंड ने इन्दौर में विद्रोह की किसी भी संभावना को खारिज कर दिया था। हालांकि, 1 जुलाई को, होल्कर की सेना में सिपाहियों ने विद्रोह कर दिया और भोपाल टुकड़ी (ब्रिटिश अधिकारियों के साथ स्थानीय रूप से गठित बल) के घुड़सवार सेना पिकेट पर गोलियां चला दीं। जब कर्नल ट्रैवर्स हमला करने के लिए आगे बढ़े, तो भोपाल कैवेलरी ने पीछा करने से इनकार कर दिया। भोपाल इन्फैंट्री ने भी आदेशों को अस्वीकार कर दिया और इसके बजाय ब्रिटिश सार्जेंट और अधिकारियों पर अपनी बंदूकें तान दीं। चूंकि एक प्रभावी निवारक स्थापित करने की सभी संभावना खो गई थी, डूरंड ने सभी ब्रिटिश निवासियों को इकट्ठा करने और भागने का फैसला किया, हालांकि इंदौर के 39 ब्रिटिश निवासी मारे गए।

बिहार में विद्रोह मुख्य रूप से राज्य के पश्चिमी क्षेत्रों में केंद्रित था; हालांकि, गया जिले में लूट-पाट की कुछ घटनाएं भी हुईं। केंद्रीय शख्सियतों में से एक थे, जगदीशपुर के 80 वर्षीय राजपूत जमींदार, कुँवर सिंह, जिनकी संपत्ति राजस्व बोर्ड द्वारा ज़ब्त करने की प्रक्रिया में थी, उन्होंने उकसाया और बिहार में विद्रोह का नेतृत्व संभाला। उनके प्रयासों को उनके भाई बाबू अमर सिंह और उनके कमांडर-इन-चीफ हरिकृष्ण सिंह ने समर्थन दिया था।

25 जुलाई को दानापुर की चौकियों में विद्रोह भड़क उठा । बंगाल नेटिव इन्फैंट्री की 7वीं, 8वीं और 40वीं रेजीमेंट के विद्रोही सिपाही तेजी से आरा शहर की ओर बढ़े और कुँवर सिंह और उनके लोगों से जुड़ गए। आरा में एक ब्रिटिश रेलवे इंजीनियर मिस्टर बॉयल ने ऐसे हमलों से बचाव के लिए अपनी संपत्ति पर पहले से ही एक रूपरेखा तैयार कर ली थी। जैसे ही विद्रोही आरा के पास पहुंचे, सभी ब्रिटिश निवासियों ने मिस्टर बॉयल के घर में शरण ली। जल्द ही घेराबंदी शुरू हो गई - स्थानीय मजिस्ट्रेट हेरवाल्ड वेक की कमान के तहत बंगाल सैन्य पुलिस बटालियन के अठारह नागरिकों और 50 वफादार सिपाहियों ने अनुमानित 2000 से 3000 विद्रोहियों से तोपखाने और गोलाबारी के खिलाफ घर की रक्षा की।

29 जुलाई को दानापुर से 400 लोगों को आरा को राहत देने के लिए भेजा गया था, लेकिन घेराबंदी वाले घर से लगभग एक मील दूर विद्रोहियों ने इस बल पर घात लगाकर हमला किया, गंभीर रूप से पराजित किया और वापस खदेड़ दिया। 30 जुलाई को, मेजर विंसेंट आयर, जो अपने सैनिकों और बंदूकों के साथ नदी के ऊपर जा रहे थे, बक्सर पहुंचे और घेराबंदी के बारे में सुना। उसने तुरंत अपनी बंदूकें और सेना (5वें फ्यूसिलियर्स) को उतार दिया और ऐसा न करने के सीधे आदेशों की अवहेलना करते हुए आरा की ओर मार्च करना शुरू कर दिया। 2 अगस्त को, आरा से लगभग 6 मील (9.7 किमी) दूर, मेजर पर विद्रोहियों और विद्रोहियों ने घात लगाकर हमला किया था। एक गहन लड़ाई के बाद, 5वें फ्यूसिलियर्स ने विद्रोही ठिकानों पर सफलतापूर्वक आक्रमण किया। 3 अगस्त को, मेजर आयर और उनके लोग घेराबंदी वाले घर पर पहुंचे और घेराबंदी को सफलतापूर्वक समाप्त कर दिया।

सुदृढ़ीकरण प्राप्त करने के बाद, मेजर आयर ने जगदीशपुर में अपने महल तक कुँवर सिंह का पीछा किया; हालाँकि, जब तक आयर की सेनाएँ पहुँचीं, सिंह जा चुके थे। आयर फिर महल और सिंह के भाइयों के घरों को नष्ट करने के लिए आगे बढ़े। कुँवर सिंह के प्रयासों के अलावा, गया, नवादा और जहानाबाद जिलों में हुसैन बख्श खान, गुलाम अली खान और फतेह सिंह सहित अन्य लोगों द्वारा भी विद्रोह किए गए थे।

दक्षिण बिहार (अब झारखण्ड में) के लोहरदगा जिले में, एक बड़े विद्रोह का नेतृत्व ठाकुर विश्वनाथ शाहदेव ने किया था जो नागवंशी राजवंश का हिस्सा थे। वह ईसाई मुण्डा और उराँव आदिवासियों के साथ अपने विवादों से प्रेरित थे, जो उनकी जमीन हड़प रहे थे और उन्हें ब्रिटिश अधिकारियों का परोक्ष समर्थन प्राप्त था। दक्षिण बिहार में विद्रोहियों ने उनसे उनका नेतृत्व करने के लिए कहा और उन्होंने इस प्रस्ताव को तुरंत स्वीकार कर लिया। उन्होंने पांडे गणपत राय और नादिर अली खान सहित आसपास के जमींदारों की सहायता से एक मुक्ति वाहिनी सेना का गठन किया। अगस्त 1857 में नेटिव इंफेंट्री ने पुरुलिया में विद्रोह कर दिया, पंचेत के नवनियुक्त राजा नीलमणि सिंह को विद्रोह रोकने का आदेश दिया गया। लेकिन नीलमणि सिंह ने अपने चुआड़ (भूमिज) और संथाल आदिवासी अनुयायियों के साथ विद्रोहियों का साथ दिया। सिंहभूम जिले में पोड़ाहाट के राजा अर्जुन सिंह और दीवान जगबंधु पटनायक कोल (हो) आदिवासियों को एकत्र कर विद्रोह किया।

पंजाब में झेलम में अंग्रेजों के खिलाफ देशी सैनिकों का विद्रोह देखा गया। यहां 7 जुलाई 1857 को विद्रोहियों ने महारानी की 24वीं फ़ुट रेजिमेंट (दक्षिण वेल्स सीमा) के 35 ब्रिटिश सैनिकों को मार डाला था। मृतकों में कर्नल विलियम स्प्रिंग के सबसे बड़े बेटे कैप्टन फ्रांसिस स्प्रिंग भी थे। इस घटना की याद में सेंट जॉन चर्च झेलम का निर्माण किया गया और उस चर्च में मौजूद एक संगमरमर के लेक्चर पर उन 35 ब्रिटिश सैनिकों के नाम खुदे हुए हैं।

पंजाब में अंतिम बड़े पैमाने पर सैन्य विद्रोह 9 जुलाई को हुआ, जब सियालकोट में सिपाहियों की एक ब्रिगेड ने विद्रोह कर दिया और दिल्ली की ओर बढ़ना शुरू कर दिया। जब वे रावी नदी को पार करने की कोशिश कर रहे थे तो जॉन निकोलसन ने समान ब्रिटिश सेना के साथ उन्हें रोक लिया। कई घंटों तक लगातार लेकिन असफल रूप से लड़ने के बाद, सिपाहियों ने नदी के पार वापस गिरने की कोशिश की लेकिन एक द्वीप पर फंस गए। तीन दिन बाद, निकोलसन ने त्रिम्मू घाट की लड़ाई में फंसे हुए 1,100 सिपाहियों का सफाया कर दिया।

बंगाल इकाइयों के बीच पहली अशांति से पहले भी अंग्रेज सिख और पख्तून समुदायों से अनियमित इकाइयों की भर्ती कर रहे थे, और विद्रोह के दौरान इनकी संख्या बहुत बढ़ गई थी, अंततः 34,000 नई लेवी को सेवा में लगाया गया था।

सितंबर 1858 में खुर्रुल जनजाति के मुखिया राय अहमद खान खराल ने सतलुज, रावी और चिनाब नदियों के बीच नीली बार जिले में विद्रोह का नेतृत्व किया। विद्रोहियों ने गोगैरा के जंगलों पर कब्जा कर लिया और क्षेत्र में ब्रिटिश सेना के खिलाफ कुछ शुरुआती सफलताएं हासिल कीं, चिचावतनी में मेजर क्रॉफर्ड चेम्बरलेन को घेर लिया । सर जॉन लॉरेंस द्वारा भेजे गए पंजाबी घुड़सवार सेना के एक दस्ते ने घेराबंदी कर दी। अहमद खान मारा गया लेकिन विद्रोहियों को महर बहावल फत्याना में एक नया नेता मिल गया, जिसने तीन महीने तक विद्रोह जारी रखा जब तक कि सरकारी सेना जंगल में नहीं घुस गई और विद्रोही आदिवासियों को तितर-बितर नहीं कर दिया।

सितंबर 1857 में सिपाहियों ने चटगांव के खजाने पर कब्ज़ा कर लिया। राजकोष कई दिनों तक विद्रोहियों के नियंत्रण में रहा। 18 नवंबर को आगे के विद्रोहों में 34वीं बंगाल इन्फैंट्री रेजिमेंट की दूसरी, तीसरी और चौथी कंपनियों ने चटगांव जेल पर हमला किया और सभी कैदियों को रिहा कर दिया। विद्रोहियों को अंततः गोरखा रेजीमेंटों द्वारा दबा दिया गया। विद्रोह कोलकाता और बाद में बंगाल की पूर्व मुगल राजधानी ढाका तक भी फैल गया। विद्रोह के कारण शहर के लालबाग क्षेत्र के निवासी रात में जागते रहे। शहर की छावनी पर कब्ज़ा करने के लिए सिपाहियों ने जलपाईगुड़ी की आम जनता से हाथ मिलाया। जनवरी 1858 में, कई सिपाहियों को हिल टिपेरा रियासत के शाही परिवार से आश्रय मिला।

मुस्लिम फ़राज़ी आंदोलन के कारण बंगाल के आंतरिक क्षेत्र पहले से ही कंपनी शासन के प्रति बढ़ते प्रतिरोध का अनुभव कर रहे थे।

मध्य और उत्तर गुजरात में, उत्तर भारत में सिपाहियों द्वारा किए गए विद्रोह के विपरीत, विद्रोह भील, कोली, पठानों और अरबों के सशस्त्र समुदायों के समर्थन से जमींदार जागीरदारों, तालुकदारों और ठाकुरों द्वारा जारी रखा गया था। अंग्रेजों से उनका मुख्य विरोध इनाम कमीशन के कारण था। बेट द्वारका द्वीप, काठियावाड़ प्रायद्वीप के ओखामंडल क्षेत्र के साथ, जो बड़ोदा राज्य के गायकवाड़ के अधीन था, जनवरी 1858 में वाघेर द्वारा विद्रोह देखा गया, जिन्होंने जुलाई 1859 तक उस क्षेत्र को नियंत्रित कर लिया। अक्टूबर 1859 में, ब्रिटिश, गायकवाड़ और अन्य रियासतों के सैनिकों के संयुक्त आक्रमण ने विद्रोहियों को खदेड़ दिया और क्षेत्र पर पुनः कब्ज़ा कर लिया।

विद्रोह के दौरान, विद्रोहियों द्वारा हज़ारीबाग़ जेल से बाहर निकाले गए कई लोगों में से एक सुरेन्द्र साई भी थे। सितंबर के मध्य में सुरेन्द्र ने खुद को सम्बलपुर के पुराने किले में स्थापित कर लिया। उन्होंने तुरंत सहायक आयुक्त (कैप्टन लेह) के साथ एक बैठक आयोजित की, और लेह सरकार से उनके और उनके भाई के कारावास को रद्द करने के लिए कहने पर सहमत हुए, जबकि सुरेन्द्र ने अपने अनुयायियों को तितर-बितर कर दिया। हालांकि, यह समझौता जल्द ही टूट गया, जब 31 सितंबर को वह शहर से भाग गया और खिंडा चला गया, जहाँ उसका भाई 1,400 लोगों की सेना के साथ मौजूद था। अंग्रेजों ने तुरंत 10 अक्टूबर को कटक से 40वीं मद्रास नेटिव इन्फैंट्री की दो कंपनियां भेजीं, और एक मजबूर मार्च के बाद 5 नवंबर को खिंडा पहुंचे, लेकिन विद्रोहियों के जंगल में पीछे हटने के कारण जगह खाली हो गई। संबलपुर का अधिकांश देश विद्रोहियों के नियंत्रण में था, और उन्होंने काफी समय तक हिट एंड रन गुरिल्ला युद्ध जारी रखा। दिसंबर में अंग्रेजों ने संबलपुर में विद्रोह को कुचलने के लिए और तैयारी की, और इसे अस्थायी रूप से छोटा नागपुर डिवीजन से बंगाल प्रेसीडेंसी के उड़ीसा डिवीजन में स्थानांतरित कर दिया गया। 30 तारीख को एक बड़ी लड़ाई लड़ी गई जिसमें सुरेंद्र का भाई मारा गया और विद्रोहियों को मार गिराया गया। जनवरी में अंग्रेजों को छोटी-मोटी सफलता मिली और उन्होंने कोलाबीरा जैसे कुछ प्रमुख गांवों पर कब्ज़ा कर लिया और फरवरी में शांति बहाल होने लगी। हालाँकि, सुरेन्द्र फिर भी डटे रहे और जंगल ने ब्रिटिश दलों को उन्हें पकड़ने में बाधा डाली। इसके अतिरिक्त, अंग्रेजों के साथ सहयोग करने का साहस करने वाले किसी भी मूल निवासी को उनके परिवार सहित आतंकित कर दिया गया। विद्रोहियों के लिए माफी का वादा करने वाली एक नई नीति के बाद, सुरेन्द्र ने मई 1862 में आत्मसमर्पण कर दिया।

भारतीय आबादी वाले ब्रिटिश उपनिवेशों के अधिकारियों, चाहे सिपाही हों या नागरिक, ने नकलची विद्रोह के खिलाफ खुद को सुरक्षित करने के लिए उपाय किए। स्ट्रेट्स सेटलमेंट्स और त्रिनिदाद में वार्षिक होसे जुलूसों पर प्रतिबंध लगा दिया गया था, बर्मा और सेटलमेंट्स में दंडात्मक बस्तियों में दंगे भड़क उठे, पेनांग में एक बंदूक की हानि ने लगभग दंगा भड़का दिया, और विशेष रूप से स्थानों पर सुरक्षा बढ़ा दी गई थी भारतीय अपराधी आबादी के साथ।

1857 के इस विद्रोह में दोनों पक्षों ने नागरिकों पर अत्याचार किये। अकेले अवध में, कुछ अनुमानों के अनुसार युद्ध के दौरान 150,000 भारतीयों की मौत हुई, जिनमें से 100,000 नागरिक थे। ब्रिटिश सेना द्वारा दिल्ली, इलाहाबाद, कानपुर और लखनऊ पर कब्ज़ा करने के बाद आम नरसंहार हुआ।

एक और उल्लेखनीय अत्याचार जनरल नील द्वारा किया गया, जिसने विद्रोह का समर्थन करने के संदेह में हजारों भारतीय विद्रोहियों और भारतीय नागरिकों की हत्या कर दी।

कानपुर में विद्रोहियों द्वारा ब्रिटिश महिलाओं, बच्चों और घायल सैनिकों (अंग्रेजों का पक्ष लेने वाले सिपाहियों सहित) की हत्या और उसके बाद की घटनाओं को ब्रिटिश अखबारों में छापने से कई ब्रिटिश सैनिक क्रोधित हो गए और बदला लेना चाह रहे थे। विद्रोहियों को फाँसी देने के अलावा, अंग्रेजों ने कुछ को "तोप से उड़ा दिया", (भारत में कई साल पहले अपनाई गई एक पुरानी मुग़ल सजा) थी, जिसमें सजा पाए विद्रोहियों को तोपों के मुँह पर बाँध दिया जाता था और तोपों से दागे जाने पर टुकड़े-टुकड़े कर दिए जाते थे। कानपुर में ब्रिटिश सैनिकों की ओर से क्रूरता के एक विशेष कृत्य में कई मुस्लिम या हिन्दू विद्रोहियों को सूअर का मांस या गोमांस खाने के लिए मजबूर करना, साथ ही बाद में सार्वजनिक फांसी से पहले मृतकों के खून से सनी इमारतों को चाटना शामिल था।

यातना की प्रथाओं में "गर्म सलाखों से दागना...पीड़ित को आधा दम घुटने तक कुओं और नदियों में डुबाना...अंडकोषों को दबाना...आंखों में काली मिर्च और लाल मिर्च डालना या पुरुषों के निजी अंगों में डालना शामिल है।" महिलाएं...नींद को रोकना...चिमटियों से मांस काटना...पेड़ की शाखाओं से लटकना...चूने के भंडारण के लिए इस्तेमाल किए गए कमरे में कैद..."

ब्रिटिश सैनिकों ने भी विद्रोह के प्रतिशोध के रूप में भारतीय महिलाओं के खिलाफ यौन हिंसा की। जैसे ही कस्बों और शहरों को सिपाहियों से छीन लिया गया, ब्रिटिश सैनिकों ने भारतीय महिलाओं के खिलाफ अत्याचार और बलात्कार करके भारतीय नागरिकों से अपना बदला लिया।

ब्रिटिश महिलाओं के खिलाफ विद्रोहियों द्वारा किए गए कथित बलात्कार की कहानियों के साथ-साथ ब्रिटिश नागरिकों और घायल ब्रिटिश सैनिकों की हत्याओं से नाराज अधिकांश ब्रिटिश प्रेस ने भारतीय आबादी के प्रति किसी भी प्रकार की क्षमादान की वकालत नहीं की। गवर्नर जनरल कैनिंग ने देशी संवेदनाओं से निपटने में संयम बरतने का आदेश दिया और प्रेस और बाद में ब्रिटिश जनता के कुछ हिस्सों से अपमानजनक उपनाम "क्लेमेंसी कैनिंग" अर्जित किया।

कुल संख्या के संदर्भ में, भारतीय पक्ष में हताहतों की संख्या बहुत अधिक थी। दिल्ली के पतन के बाद बॉम्बे टेलीग्राफ में प्रकाशित और ब्रिटिश प्रेस में पुनरुत्पादित एक पत्र ने भारतीय हताहतों की संख्या की गवाही दी:

.... जब हमारी सेना दिल्ली शहर में दाखिल हुई तो शहर के सभी लोग दीवारों के भीतर पाए गए, उन पर मौके पर ही संगीन हमला कर दिया गया, और संख्या काफी थी, जैसा कि आप मान सकते हैं, जब मैं आपको बताता हूं कि कुछ घरों में चालीस और पचास लोग थे छुपे हुए थे. ये विद्रोही नहीं थे, बल्कि शहर के निवासी थे, जो क्षमा के लिए हमारे प्रसिद्ध सौम्य नियम पर भरोसा करते थे। मुझे यह कहते हुए खुशी हो रही है कि वे निराश थे।

1857 के अंत से अंग्रेजों ने फिर से अपनी पकड़ बनानी शुरू कर दी थी। मार्च 1858 में लखनऊ पर पुनः कब्ज़ा कर लिया गया। 8 जुलाई 1858 को एक शांति संधि पर हस्ताक्षर किये गये और विद्रोह समाप्त हो गया। अंतिम विद्रोही 20 जून 1858 को ग्वालियर में हार गए थे। 1859 तक, विद्रोही नेता बख्त खान और नाना साहब या तो मारे गए थे या भाग गए थे।

एडवर्ड विबार्ट, एक 19 वर्षीय अधिकारी, जिसके माता-पिता, छोटे भाई और उसकी दो बहनें कानपुर नरसंहार में मारे गए थे, ने अपना अनुभव दर्ज किया:

हर आत्मा को गोली मारने के आदेश दिए गए... यह सचमुच हत्या थी... मैंने हाल ही में कई खूनी और भयानक दृश्य देखे हैं, लेकिन जैसा कि मैंने कल देखा, मैं प्रार्थना करता हूं कि मैं इसे फिर कभी न देखूं। सभी महिलाओं को बचा लिया गया, लेकिन अपने पतियों और बेटों को कत्लेआम करते देख उनकी चीखें सबसे दर्दनाक थीं... भगवान जानता है कि मुझे कोई दया नहीं आती, लेकिन जब किसी बूढ़े भूरे दाढ़ी वाले आदमी को आपकी आंखों के सामने लाया जाता है और गोली मार दी जाती है, तो उस आदमी के लिए कितना मुश्किल होगा दिल मुझे लगता है उदासीनता से कौन देख सकता है...

कुछ ब्रिटिश सैनिकों ने "कोई कैदी नहीं" की नीति अपनाई। एक अधिकारी, थॉमस लोवे को याद आया कि कैसे एक अवसर पर उनकी इकाई ने 76 कैदियों को पकड़ लिया था - वे हत्या जारी रखने के लिए बहुत थके हुए थे और उन्हें आराम की ज़रूरत थी, उन्होंने याद किया। बाद में, एक त्वरित सुनवाई के बाद, कैदियों को एक ब्रिटिश सैनिक के साथ पंक्तिबद्ध किया गया, जो उनके सामने कुछ गज की दूरी पर खड़ा था। "आग" के आदेश पर, उन सभी को एक साथ गोली मार दी गई, "बह दिया गया... उनके सांसारिक अस्तित्व से"।

भारत में रहने वाले 40,000 अंग्रेजों में से लगभग 6,000 मारे गए।

विद्रोहियों द्वारा ब्रिटिश सैनिकों और नागरिकों के खिलाफ किए गए अत्याचारों की अलंकृत रिपोर्टों से स्तब्ध ब्रिटेन में ब्रिटिश "प्रतिशोध की सेना" द्वारा दी गई सज़ाओं के पैमाने को काफी हद तक उचित और उचित माना जाता था। क्रिस्टोफर हर्बर्ट के अनुसार, उस समय के वृत्तांत अक्सर "हाइपरबोलिक रजिस्टर" तक पहुंच जाते हैं, विशेष रूप से बार-बार दोहराए जाने वाले दावे में कि 1857 का "लाल वर्ष" ब्रिटिश अनुभव में "एक भयानक विराम" के रूप में चिह्नित है। माहौल ऐसा था - एक राष्ट्रीय "प्रतिशोध और निराशा की मनोदशा" जिसके कारण विद्रोह को शांत करने के लिए किए गए उपायों को "लगभग सार्वभौमिक स्वीकृति" मिली।

ब्रिटिश महिलाओं और लड़कियों के खिलाफ भारतीय विद्रोहियों द्वारा कथित तौर पर की गई बलात्कार की घटनाओं ने ब्रिटिश जनता को भयभीत कर दिया। इन अत्याचारों का इस्तेमाल अक्सर विद्रोह पर ब्रिटिश प्रतिक्रिया को उचित ठहराने के लिए किया जाता था। ब्रिटिश अखबारों ने अंग्रेजी महिलाओं और लड़कियों के बलात्कार के विभिन्न प्रत्यक्षदर्शी विवरण छापे। ऐसा ही एक लेख द टाइम्स द्वारा एक घटना के संबंध में प्रकाशित किया गया था, जिसमें दिल्ली में भारतीय विद्रोहियों द्वारा 10 वर्ष की आयु की 48 अंग्रेजी लड़कियों के साथ बलात्कार किया गया था। कार्ल मार्क्स ने इस कहानी की गलत प्रचार के रूप में आलोचना की, और बताया कि यह कहानी विद्रोह की घटनाओं से दूर, बैंगलोर में एक पादरी द्वारा लिखी गई थी, उनके आरोप का समर्थन करने के लिए कोई सबूत नहीं था। व्यक्तिगत घटनाओं ने जनता का ध्यान आकर्षित किया और प्रेस द्वारा इसकी बड़े पैमाने पर रिपोर्ट की गई। ऐसी ही एक घटना थी जनरल व्हीलर की बेटी मार्गरेट को अपने अपहरणकर्ता की उपपत्नी के रूप में रहने के लिए मजबूर किया जाना, हालांकि विक्टोरियन जनता को इसकी सूचना तब दी गई जब मार्गरेट ने पहले अपने बलात्कारी को मार डाला। कहानी के एक अन्य संस्करण से पता चलता है कि मार्गरेट की हत्या कर दी गई थी क्योंकि उसके अपहरणकर्ता ने अपनी पत्नी के साथ उसके बारे में बहस की थी।

विद्रोह के बाद, ब्रिटिश पुलिस और खुफिया अधिकारियों द्वारा उन रिपोर्टों की विस्तृत जांच की गई, जिनमें कहा गया था कि ब्रिटिश महिला कैदियों को बीबीघर और अन्य जगहों पर "अपमानित" किया गया था। ऐसी ही एक विस्तृत जांच लॉर्ड कैनिंग के निर्देश पर हुई थी। आम सहमति यह थी कि इस तरह के अपराध किए जाने का कोई ठोस सबूत नहीं था, हालांकि बड़ी संख्या में ब्रिटिश महिलाओं और बच्चों को सीधे तौर पर मार दिया गया था।

'सिपाही' या 'सिपाहीवाद' शब्द राष्ट्रवादियों के लिए अपमानजनक शब्द बन गया, खासकर आयरलैण्ड में।

बहादुर शाह ज़फ़र को हुमायूँ की मकबरा पर गिरफ्तार कर लिया गया और दिल्ली में इकट्ठे हुए एक सैन्य आयोग द्वारा देशद्रोह का मुकदमा चलाया गया और रंगून में निर्वासित कर दिया गया जहां 1862 में उनकी मृत्यु हो गई, जिससे मुगल राजवंश का अंत हो गया। 1877 में प्रधानमंत्री बेंजामिन डिसरायली की सलाह पर महारानी विक्टोरिया ने भारत की महारानी की उपाधि धारण की।

विद्रोह ने भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन का अंत देखा। अगस्त में, भारत सरकार अधिनियम 1858 द्वारा, भारत पर कंपनी की शासन शक्तियाँ ब्रिटिश ताज को हस्तांतरित कर दी गईं। भारत के शासन को संभालने के लिए एक नया ब्रिटिश सरकारी विभाग, इंडिया ऑफिस बनाया गया था, और इसके प्रमुख, भारत के राज्य सचिव को भारतीय नीति तैयार करने का काम सौंपा गया था। भारत के गवर्नर-जनरल ने एक नई उपाधि, भारत का वायसराय प्राप्त की, और भारत कार्यालय द्वारा तैयार की गई नीतियों को लागू किया। ईस्ट इंडिया कंपनी के कुछ पूर्व क्षेत्र, जैसे स्ट्रेट्स सेटलमेंट, अपने आप में उपनिवेश बन गए। ब्रिटिश औपनिवेशिक प्रशासन ने सुधार का एक कार्यक्रम शुरू किया, जिसमें भारतीय उच्च जातियों और शासकों को सरकार में एकीकृत करने और पश्चिमीकरण के प्रयासों को समाप्त करने का प्रयास किया गया। वायसराय ने भूमि हड़पना बंद कर दिया, धार्मिक सहिष्णुता का आदेश दिया और भारतीयों को मुख्य रूप से अधीनस्थों के रूप में सिविल सेवा में भर्ती किया।

मूलतः पुरानी ईस्ट इंडिया कंपनी की नौकरशाही बनी रही, हालांकि दृष्टिकोण में एक बड़ा बदलाव आया। विद्रोह के कारणों की तलाश में अधिकारियों ने दो चीज़ों पर ध्यान दिया: धर्म और अर्थव्यवस्था। धर्म पर यह महसूस किया गया कि हिंदू और मुस्लिम दोनों की स्वदेशी परंपराओं में बहुत अधिक हस्तक्षेप किया गया है। अर्थव्यवस्था पर अब यह माना जाने लगा कि कंपनी द्वारा मुक्त बाजार प्रतिस्पर्धा शुरू करने के पिछले प्रयासों ने पारंपरिक शक्ति संरचनाओं और वफादारी के बंधनों को कमजोर कर दिया था, जिससे किसान व्यापारियों और साहूकारों की दया पर निर्भर हो गए थे। परिणामस्वरूप नए ब्रिटिश राज का निर्माण कुछ हद तक परंपरा और पदानुक्रम के संरक्षण पर आधारित एक रूढ़िवादी एजेंडे के आसपास किया गया था।

राजनीतिक स्तर पर यह भी महसूस किया गया कि शासकों और शासितों के बीच परामर्श की पिछली कमी विद्रोह में योगदान देने में एक और महत्वपूर्ण कारक थी। परिणामस्वरूप, भारतीयों को स्थानीय स्तर पर सरकार में शामिल किया गया। यद्यपि यह एक सीमित पैमाने पर था, एक महत्वपूर्ण मिसाल कायम की गई थी, एक नए 'सफेदपोश' भारतीय अभिजात वर्ग के निर्माण के साथ, जो भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम के परिणामस्वरूप कलकत्ता, बॉम्बे और मद्रास में विश्वविद्यालयों के खुलने से और अधिक प्रेरित हुआ। इसलिए, पारंपरिक और प्राचीन भारत के मूल्यों के साथ-साथ, एक नया पेशेवर मध्यम वर्ग उभरना शुरू हो रहा था, जो किसी भी तरह से अतीत के मूल्यों से बंधा हुआ नहीं था। उनकी महत्वाकांक्षा केवल नवंबर 1858 की महारानी विक्टोरिया की उद्घोषणा से ही प्रेरित हो सकती है, जिसमें स्पष्ट रूप से कहा गया है, "हम अपने भारतीय क्षेत्रों के मूल निवासियों के प्रति कर्तव्य के उन्हीं दायित्वों से बंधे हुए हैं जो हमें हमारे अन्य विषयों से बांधते हैं... हमारी आगे की इच्छा है कि... चाहे किसी भी जाति या पंथ के हमारे विषय हों, उन्हें स्वतंत्र और निष्पक्ष रूप से हमारी सेवा में कार्यालयों में भर्ती किया जाए, जिसके कर्तव्यों का निर्वहन करने के लिए वे अपनी शिक्षा, क्षमता और निष्ठा से योग्य हो सकें।"

इन भावनाओं पर कार्य करते हुए, 1880 से 1885 तक वायसराय रहे लॉर्ड रिपन ने स्थानीय स्वशासन की शक्तियों को बढ़ाया और इल्बर्ट बिल द्वारा कानून अदालतों में नस्लीय प्रथाओं को हटाने की मांग की। लेकिन एक नीति एक मोड़ पर उदार और प्रगतिशील थी, अगले मोड़ पर प्रतिक्रियावादी और पिछड़ी हो गई, जिससे नए अभिजात वर्ग का निर्माण हुआ और पुराने दृष्टिकोण की पुष्टि हुई। इल्बर्ट बिल का प्रभाव केवल श्वेत विद्रोह और कानून के समक्ष पूर्ण समानता की संभावना को समाप्त करना था। 1886 में सिविल सेवा में भारतीयों के प्रवेश को प्रतिबंधित करने के उपाय अपनाये गये।

1857 से पहले बंगाल की सेना भारतीय सेना पर हावी थी और विद्रोह के बाद इसका सीधा परिणाम सेना में बंगाली टुकड़ी के आकार में कमी आना था। विद्रोहियों के रूप में उनकी कथित प्राथमिक भूमिका के कारण बंगाल सेना में ब्राह्मणों की उपस्थिति कम हो गई थी। अंग्रेज़ों ने स्पष्ट असंतोष के परिणामस्वरूप पंजाब में बंगाल सेना के लिए भर्ती में वृद्धि की तलाश की, जिसके परिणामस्वरूप सिपाही संघर्ष हुआ।

विद्रोह ने ब्रिटिश भारत की देशी और ब्रिटिश दोनों सेनाओं को बदल दिया। 1857 की शुरुआत में अस्तित्व में मौजूद 74 नियमित बंगाल नेटिव इन्फैंट्री रेजिमेंटों में से केवल बारह विद्रोह या विघटन से बच गईं। बंगाल लाइट कैवेलरी रेजिमेंट के सभी दस खो गए। पुरानी बंगाल सेना तदनुसार युद्ध के क्रम से लगभग पूरी तरह से गायब हो गई थी। इन सैनिकों की जगह अब तक अंग्रेजों द्वारा कम उपयोग की जाने वाली जातियों और सिखों और गोरखाओं जैसी अल्पसंख्यक तथाकथित "लड़ाकू जातियों" से भर्ती की गई नई इकाइयों ने ले ली।

पुराने संगठन की अक्षमताओं, जिसने सिपाहियों को उनके ब्रिटिश अधिकारियों से अलग कर दिया था, को संबोधित किया गया और 1857 के बाद की इकाइयों को मुख्य रूप से "अनियमित" प्रणाली पर संगठित किया गया। 1797 से लेकर 1857 के विद्रोह तक, प्रत्येक नियमित बंगाल नेटिव इन्फैंट्री रेजिमेंट में 22 या 23 ब्रिटिश अधिकारी थे, जिनके पास प्रत्येक कंपनी के सेकेंड-इन-कमांड तक प्राधिकार के प्रत्येक पद पर कब्जा था। अनियमित इकाइयों में कम ब्रिटिश अधिकारी थे, लेकिन वे अपने सैनिकों के साथ कहीं अधिक निकटता से जुड़े हुए थे, जबकि भारतीय अधिकारियों को अधिक जिम्मेदारी दी गई थी।

अंग्रेजों ने भारत के भीतर ब्रिटिश और भारतीय सैनिकों का अनुपात बढ़ा दिया। 1861 से कुछ पहाड़ी बैटरियों को छोड़कर भारतीय तोपखाने का स्थान ब्रिटिश इकाइयों ने ले लिया। विद्रोह के बाद के बदलावों ने 20वीं सदी की शुरुआत तक ब्रिटिश भारत के सैन्य संगठन का आधार बनाया।

विद्रोह के दौरान ब्रिटिश सशस्त्र बलों और ब्रिटिश भारतीय सेना के सदस्यों को पदक प्रदान किये गये।

290,000 भारतीय विद्रोह पदक प्रदान किये गये। दिल्ली की घेराबंदी और लखनऊ की घेराबंदी और राहत के लिए क्लैस्प्स प्रदान किए गए।

ब्रिटिश भारत की एक सैन्य और नागरिक सजावट, इंडियन ऑर्डर ऑफ मेरिट को पहली बार 1837 में ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा पेश किया गया था, और 1857 के भारतीय विद्रोह के बाद 1858 में क्राउन द्वारा इसे अपने कब्जे में ले लिया गया था। इंडियन ऑर्डर ऑफ मेरिट 1837 और 1907 के बीच मूल सैनिकों के लिए उपलब्ध एकमात्र वीरता पदक था।

Seamless Wikipedia browsing. On steroids.

Every time you click a link to Wikipedia, Wiktionary or Wikiquote in your browser's search results, it will show the modern Wikiwand interface.

Wikiwand extension is a five stars, simple, with minimum permission required to keep your browsing private, safe and transparent.