Top Qs

Chronologie

Chat

Contexte

Quinsac (Gironde)

commune française du département de la Gironde De Wikipédia, l'encyclopédie libre

Remove ads

Quinsac est une commune du Sud-Ouest de la France, située dans le département de la Gironde, en région Nouvelle-Aquitaine.

Remove ads

Remove ads

Géographie

Résumé

Contexte

Localisation

Commune de l'aire d'attraction de Bordeaux et de son unité urbaine, Quinsac est située dans l'Entre-deux-Mers, au bord de la Garonne, à 15 km en amont de Bordeaux sur la rive droite.

L'Entre-deux-Mers est la région girondine implantée sur un plissement compris entre Dordogne et Garonne. Hachée par leurs nombreux petits affluents, elle offre un paysage très vallonné. L'Entre-deux-Mers est bordé au sud par le Bazadais, à l'ouest par le Bordelais, au nord par les Fronsadais, Libournais et Castillonnais et enfin à l'est par la Guyenne. Cette dénomination est popularisée par l'appellation viticole de vin blanc sec correspondant à cette région (avec les Premières côtes de Bordeaux et les appellations de vin moelleux face au Sauternais).

Communes limitrophes

Les communes limitrophes en sont Camblanes-et-Meynac au nord, Cambes au sud-est, Isle-Saint-Georges au sud et Cadaujac à l'ouest, sur la rive gauche de la Garonne.

Hydrographie

À Quinsac, la Garonne est très large et toujours sous l'influence des marées. Ainsi, au renversement de marée (basse/haute), se forme un mascaret qui remonte le fleuve. La vague se brise cependant sur l'île de la Lande et réapparaît en amont, à mi-chemin entre le lieu-dit Esconac et le bourg de Cambes.

Ce phénomène est particulièrement spectaculaire à la période d'équinoxe d'automne (fin août-octobre), lorsque le faible niveau d'eau du bassin versant (fin d'été) coïncide avec les premiers gros coefficients de marée.

En amont de Quinsac, lorsque la vague se reforme, les surfers adeptes du mascaret (de plus en plus nombreux ) ont observé des hauteurs de celle-ci pouvant atteindre 1,30 mètre.

Climat

Historiquement, la commune est exposée à un climat océanique aquitain[2]. En 2020, Météo-France publie une typologie des climats de la France métropolitaine dans laquelle la commune est exposée à un climat océanique et est dans la région climatique Aquitaine, Gascogne, caractérisée par une pluviométrie abondante au printemps, modérée en automne, un faible ensoleillement au printemps, un été chaud (19,5 °C), des vents faibles, des brouillards fréquents en automne et en hiver et des orages fréquents en été (15 à 20 jours)[3].

Pour la période 1971-2000, la température annuelle moyenne est de 13 °C, avec une amplitude thermique annuelle de 15,2 °C. Le cumul annuel moyen de précipitations est de 874 mm, avec 12 jours de précipitations en janvier et 5,8 jours en juillet[4]. Pour la période 1991-2020, la température moyenne annuelle observée sur la station météorologique la plus proche, située sur la commune de Cadaujac à 3 km à vol d'oiseau[5], est de 13,8 °C et le cumul annuel moyen de précipitations est de 918,3 mm[6],[7]. Pour l'avenir, les paramètres climatiques de la commune estimés pour 2050 selon différents scénarios d’émission de gaz à effet de serre sont consultables sur un site dédié publié par Météo-France en novembre 2022[8].

Remove ads

Urbanisme

Résumé

Contexte

Typologie

Au , Quinsac est catégorisée ceinture urbaine, selon la nouvelle grille communale de densité à sept niveaux définie par l'Insee en 2022[9]. Elle appartient à l'unité urbaine de Bordeaux[Note 1], une agglomération intra-départementale regroupant 73 communes, dont elle est une commune de la banlieue[Note 2],[10],[11]. Par ailleurs la commune fait partie de l'aire d'attraction de Bordeaux, dont elle est une commune de la couronne[Note 3],[11]. Cette aire, qui regroupe 275 communes, est catégorisée dans les aires de 700 000 habitants ou plus (hors Paris)[12],[13].

Occupation des sols

L'occupation des sols de la commune, telle qu'elle ressort de la base de données européenne d’occupation biophysique des sols Corine Land Cover (CLC), est marquée par l'importance des territoires agricoles (65,8 % en 2018), en diminution par rapport à 1990 (69,5 %). La répartition détaillée en 2018 est la suivante : cultures permanentes (48,7 %), eaux continentales[Note 4] (16,3 %), prairies (12,8 %), zones urbanisées (11,8 %), forêts (6,1 %), zones agricoles hétérogènes (4,1 %), terres arables (0,2 %)[14]. L'évolution de l’occupation des sols de la commune et de ses infrastructures peut être observée sur les différentes représentations cartographiques du territoire : la carte de Cassini (XVIIIe siècle), la carte d'état-major (1820-1866) et les cartes ou photos aériennes de l'IGN pour la période actuelle (1950 à aujourd'hui)[Carte 1].

Risques majeurs

Le territoire de la commune de Quinsac est vulnérable à différents aléas naturels : météorologiques (tempête, orage, neige, grand froid, canicule ou sécheresse), inondations, mouvements de terrains et séisme (sismicité faible)[15]. Un site publié par le BRGM permet d'évaluer simplement et rapidement les risques d'un bien localisé soit par son adresse soit par le numéro de sa parcelle[16].

Certaines parties du territoire communal sont susceptibles d’être affectées par le risque d’inondation par débordement de cours d'eau, notamment la Garonne. La commune a été reconnue en état de catastrophe naturelle au titre des dommages causés par les inondations et coulées de boue survenues en 1982, 1988, 1998, 1999, 2009, 2010 et 2013[17],[15].

Les mouvements de terrains susceptibles de se produire sur la commune sont des affaissements et effondrements liés aux cavités souterraines (hors mines), des éboulements, chutes de pierres et de blocs et des tassements différentiels[18]. Par ailleurs, afin de mieux appréhender le risque d’affaissement de terrain, l'inventaire national des cavités souterraines permet de localiser celles situées sur la commune[19].

Le retrait-gonflement des sols argileux est susceptible d'engendrer des dommages importants aux bâtiments en cas d’alternance de périodes de sécheresse et de pluie. 97,1 % de la superficie communale est en aléa moyen ou fort (67,4 % au niveau départemental et 48,5 % au niveau national). Sur les 895 bâtiments dénombrés sur la commune en 2019, 895 sont en aléa moyen ou fort, soit 100 %, à comparer aux 84 % au niveau départemental et 54 % au niveau national. Une cartographie de l'exposition du territoire national au retrait gonflement des sols argileux est disponible sur le site du BRGM[20],[Carte 2].

Par ailleurs, afin de mieux appréhender le risque d’affaissement de terrain, l'inventaire national des cavités souterraines permet de localiser celles situées sur la commune[19].

Concernant les mouvements de terrains, la commune a été reconnue en état de catastrophe naturelle au titre des dommages causés par la sécheresse en 1989, 1991, 2002, 2003, 2011 et 2012 et par des mouvements de terrain en 1999 et 2016[15].

Remove ads

Toponymie

Le nom de la commune en occitan gascon est Quinçac.

Quintiacum[21] était sans doute, pour nos ancêtres sous influence des Romains, le domaine de Quintius selon certains auteurs[22], de Quinctius selon d'autres[23]. Avec le temps, Quintiacum se transforme en Quinsac[24].

Histoire

Résumé

Contexte

Antiquité

En 1965, face au château Malleret, à la limite des communes de Camblanes et Quinsac, la grue du dragueur l'Iris remonte un grand nombre de pièces de monnaie. Une équipe d'archéologues conduite par Robert Étienne et Marguerite Rachet fouille alors le site et trouve les restes d'un bateau marchand (gabare) ayant sombré à la suite d'un incendie durant le règne d'Antonin le Pieux (161), les monnaies les plus récentes étant à son effigie.

Moyen Âge

Le , la seigneurie de Quinsac a été acheté à Marie de Clarac par Galin de Montaut[25],[26].

Époque moderne

Une bâtisse Renaissance (plusieurs chapiteaux de portes ornées) est construite sur le sommet du bourg.

Époque contemporaine

En 1831, le maire et les habitants envoient une pétition contre leur curé M. Boudon afin que celui-ci soit déplacé. Cette demande ne fut pas retenue, les habitants furent accusés de mauvaise foi à l'égard du curé[27].

Durant l'Occupation, le village est un élément central du maquis local alors qu'il est pourtant le siège de la Kommandantur la plus importante après Bordeaux. Nombre de rues actuelles perpétuent le souvenir de résistants tombés sous les balles de l'occupant.

Remove ads

Politique et administration

Résumé

Contexte

La commune de Quinsac fait partie de l'arrondissement de Bordeaux et de la neuvième circonscription de la Gironde. À la suite du découpage territorial de 2014 entré en vigueur à l'occasion des élections départementales de 2015, la commune demeure dans le canton de Créon remodelé[28],[29]. Quinsac fait également partie de la communauté de communes des Portes de l'Entre-Deux-Mers, membre du Pays du Cœur de l'Entre-deux-Mers.

Liste des maires

Jumelages

Remove ads

Démographie

Résumé

Contexte

Les habitants sont appelés les Quinsacais[32].

Remove ads

Économie

La commune est située dans l'aire d'appellation premières-côtes-de-bordeaux (AOC) du vignoble de l'Entre-deux-Mers. L'exploitation des vignes et la production d'un vin rouge de couleur claire inspiré par les vins exportés vers l'Angleterre au Moyen Âge (french claret) a permis à la commune d'être surnommée la « Capitale du bordeaux-clairet[37] ». Une fête annuelle (initialement le jour de la sainte Catherine) est organisée au mois de mai pour célébrer ce type de vin au caractère particulier. La principale attraction est la mise en fonctionnement d'une fontaine de clairet qui coule pendant une heure, fontaine à laquelle les participants peuvent se servir gratuitement.

Remove ads

Culture locale et patrimoine

Résumé

Contexte

Lieux et monuments

- L'église paroissiale Saint-Pierre-ès-Liens, à l'origine d'architecture romane a été entièrement détruite à la fin des années 1860 et a fait place à l'actuelle construction de style néo-gothique due à l'architecte J. Mondet, achevée en 1872[38],[39]. Elle est inscrite à l'Inventaire général du patrimoine culturel[39].

- L'église Saint-Pierre accueille depuis 1990 un retable inscrit à l'Inventaire supplémentaire des monuments historiques en 1986. Ce retable provient de la chapelle édifiée en 1733, par J.-B. Labat de Montclairon, sur les rives de la Garonne (entre les lieux-dits Port du Roy et Esconac). Celle-ci se dénommait chapelle de Sainte-Foy-de-Conques.

- Le château Péconet, actuel musée local du mur de l'Atlantique, est un édifice représentant l'un des rares exemples de demeure de la première moitié du XVIIe siècle conservé en Bordelais. Le décor sculpté architectural, d'inspiration maniériste, a été puisé dans les recueils d'ornemanistes. Les façades, les toitures du château et l'entrée de la citerne sont classés au titre des monuments historiques par un arrêté du [40].

- Le calvaire du chemin du Port du Roy est une sculpture en bois et fonte du milieu du XIXe siècle[41].

- Le monument aux morts pacifiste, inauguré en 1920, est dû au travail de Gaston Schnegg, sculpteur local.

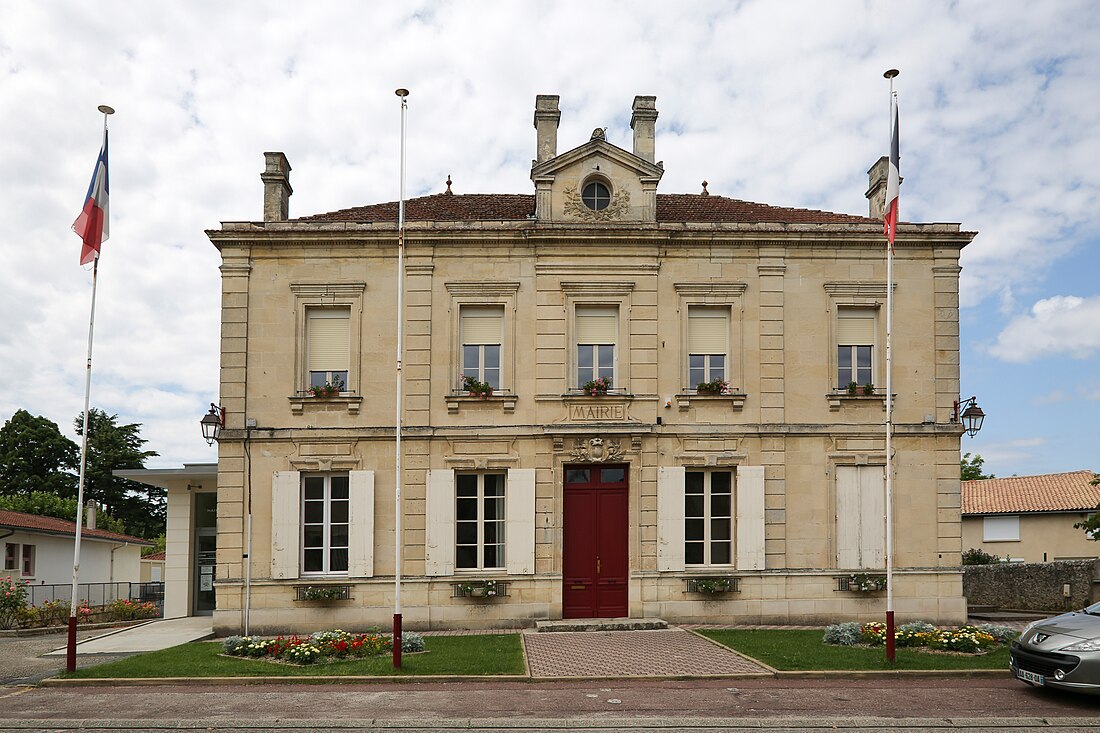

- Rue face à la mairie

- L'église Saint-Pierre

- Garonne au couchant

- Buste d'André Berry

- Château Péconet

- Monument aux morts

Personnalités liées à la commune

- Rosa Bonheur, née le à Bordeaux au 29 de la rue Saint-Jean à Saint-Seurin (aujourd'hui 55 rue Duranteau à Bordeaux) et morte le au château de By à Thomery, en Seine-et-Marne, est une peintre française qui s'est spécialisée dans les représentations animalières. Son père, Raymond Bonheur, est peintre et l'a encouragée et soutenue dans sa voie alors qu'elle était encore enfant. Sa mère, née de père inconnu, est adoptée par Jean-Baptiste Dublan de Lahet. Rosa Bonheur se plaira à imaginer que le mystère de ses origines cache quelque secret d'État, qu'elle est de sang royal, mais on sait à présent que son protecteur, Dublan de Lahet, était en fait son véritable grand-père.

Elle passe plusieurs années à la campagne, au château Grimont à Quinsac où elle a la réputation d'être un garçon manqué (« J'étais le plus garçon de tous »), réputation qui la suivra toute sa vie et qu'elle ne cherchera pas à faire mentir, portant les cheveux courts et fumant des havanes.

- Clémentine-Hélène Dufau (1869-1937), peintre et affichiste, est née dans la commune, elle y vécut sa jeunesse dans le domaine viticole de Clauzel acheté par son père en 1863. En 1888, toute la famille quitte le domaine qui est vendu afin d'accompagner Clémentine-Hélène à Paris où elle suit des études artistiques.

- Le sculpteur Gaston Schnegg (1866-1953), célèbre praticien d'Auguste Rodin, réalisa le monument aux morts de Quinsac[42] d'inspiration pacifiste. Le monument est dominé par un médaillon représentant le visage de terreur de Pierre Schnegg, fils du sculpteur, disparu dans la bataille du Chemin des Dames.

- André Berry [1902-1986) publia, en 1941, Les Esprits de Garonne. Il écrit à propos de Quinsac où il passa son enfance : « Votre modeste cité, faisant de moi son citoyen d'honneur m'a fait un honneur et un plaisir très grands […] tant il est vrai que le sol qu'ont foulé nos premiers pas reste pour chacun de nous un sol sacré, magique, dont les fleurs, dont les fruits ont plus de prix à nos yeux que toutes les autres fleurs, que tous les autres fruits ». En 1957, il est lauréat du Grand prix de poésie de l'Académie française.

- Noëlle Herrenschmidt, reporter-aquarelliste, y est née en 1940.

- Jean Daniel Plassan, écrivain auteur de Quinsac aux XIXe et XXe siècles.

Héraldique

Remove ads

Voir aussi

Articles connexes

Liens externes

- Ressources relatives à la géographie :

- Site de la mairie

- Quinsac sur le site de l'Institut géographique national

Notes et références

Wikiwand - on

Seamless Wikipedia browsing. On steroids.

Remove ads