Psychologie

étude scientifique des faits psychiques et des comportements De Wikipédia, l'encyclopédie libre

La psychologie (du grec ψυχή / psukhế, « âme », et λόγος / lógos, « parole, discours ») est une discipline scientifique qui s'intéresse à l'étude du corpus des connaissances sur les faits psychiques, les comportements et les processus mentaux[1].

Psychologie

| Partie de |

Sciences humaines (en), science de la santé (en), sciences comportementales |

|---|---|

| Pratiqué par | |

| Champs |

Theoretical psychology (en) practical psychology (d) psychologie appliquée (en) psychologie générale psychologie clinique psychopathologie psychologie organisationnelle (d) engineering psychology (en) psychologie du développement psychologie de la personnalité psychologie cognitive neuropsychologie psychopharmacologie psychologie expérimentale géronto-psychologie (d) psychologie du sport psychologie de la religion legal psychology (en) psychologie de la santé psychologie de la musique psychologie de l'art Psychologie féministe sexologie psychologie échiquéenne cyberpsychology (en) gender psychology (en) psychologie différentielle psychologie sociale psychologie politique psychology of money (d) psycholinguistique psychology of dance (en) psychodiagnostics (d) psychométrie |

| Objets | |

| Histoire |

La psychologie est la connaissance empirique ou intuitive des sentiments, des idées, des comportements d'une personne et des manières de penser, de sentir, d'agir qui caractérisent un individu ou un groupe. Il est commun de définir aussi la psychologie comme l'étude scientifique des comportements[2].

La psychologie fait partie des sciences humaines et sociales (SHS). Divisée en de nombreuses branches d'étude dont les théories et les méthodes de recherche varient grandement, la psychologie a des applications nombreuses.

Étymologie

Étymologiquement, le mot psychologie dérive du latin psychologia, terme lui-même formé à partir du grec ancien ψυχή (psukhē : le souffle, l'esprit, l'âme) et -λογία (-logia, la science, l'étude, la recherche)[1] par le savant humaniste croate Marko Marulić (1450-1524) et qui semble apparaître pour la première fois dans le titre de Psichiologia de ratione animae humanae (fin XVe - début XVIe) dont la trace a été perdue[3],[4] si bien que la première occurrence attestée se trouve chez le juriste et philosophe allemand Johann Thomas Freig (lat. Freigius, 1543-1583). Toutefois, le mot est véritablement popularisé par la Réforme protestante en Allemagne, à travers les écrits de Philippe Melanchthon qui reprend le terme dans ses études bibliques et ses commentaires de la philosophie aristotélicienne. Le terme se retrouve ainsi jusque dans les discours ésotériques, tel la Psichologie ou traicté de l'apparition des esprits de Noël Taillepied (1588)[5].

La lettre grecque Ψ (psi) est souvent utilisée comme une abréviation du terme psychologie.

Objet d'étude et objectifs

Résumé

Contexte

L'objet d'étude de la psychologie est un débat non clos depuis des siècles. En effet, selon les auteurs, la psychologie s'est trouvée centrée sur des objets très différents, sans qu'il soit encore possible aujourd'hui de décider quelle est la théorie unitaire qui serait largement acceptée[1]. Ainsi les approches sur cette question extrêmement complexe se partagent-elles traditionnellement entre celles qui considèrent que l'objet de la psychologie est le comportement et sa genèse, les processus de la pensée, les émotions et le caractère ou encore la personnalité et les relations humaines, etc.[1].

De plus, les comportements humains sont influencés par des facteurs nombreux et également divers : les stimuli de l'instant présent, l'héritage génétique, le système physiologique, le système cognitif (les connaissances, pensées, souvenirs, etc.), l'environnement social, l'environnement culturel, les expériences passées, les caractéristiques personnelles comme le niveau d'intelligence, la personnalité ou la présence d'une maladie mentale[2].

Les différentes branches de la psychologie se distinguent soit par la méthode utilisée (clinique ou expérimentale), soit par l'activité humaine considérée (travail, mémoire, perception, apprentissage, soin, comportement en groupe, etc.), soit par grand domaine d'investigation (psychologie cognitive, psychopathologie, psychologie sociale, psychologie de l'enfant et du développement, psychophysiologie, psychologie animale)[1].

Histoire de la psychologie

Résumé

Contexte

Le développement de la psychologie a été influencé par des courants de pensée ou « écoles ». Dans l'ordre chronologique de leur apparition, les principales approches de la psychologie sont l'approche physiologique issue de la médecine et biologie (Gustav Fechner qui tente de comprendre les liens entre sensation et stimuli, Wilhelm Wundt qui fonde le premier laboratoire de psychologie expérimentale au monde, en Allemagne au XIXe siècle) ; l'approche psychodynamique (issue de la psychanalyse avec Sigmund Freud dans les années 1890), le béhaviorisme ou comportementalisme (de John Watson, Ivan Pavlov et Burrhus Frederic Skinner après 1912), l'humanisme (avec Carl Rogers et Abraham Maslow dans les années 1950) et la psychologie cognitive (avec Donald Broadbent, Ulric Neisser, dans les années 1950)[6]. Ces approches sont présentées en détail dans les sections suivantes.

En France, avant la réforme LMD et la loi n° 85-772 du 25 juillet 1985[7], pour devenir psychologue, il était nécessaire d'obtenir un Diplôme d'Études Supérieures Spécialisées (DESS) en psychologie[8]. Une carrière dans la recherche se faisait par la voie du Diplôme d'Études Approfondies (DEA) et la préparation d'une thèse de Doctorat durant trois années après obtention du DEA, soit un total de huit années d'études après le baccalauréat[9]. Ce modèle d'obtention du titre de psychologue n'est plus d'actualité.

Sous-disciplines universitaires et objets d'étude

Résumé

Contexte

Le tableau ci-dessous illustre la diversité de la psychologie, avec différentes approches théoriques (première colonne), des objets d'investigation variés (deuxième colonne), des méthodes de recherches dépendant des questions posées et des théories sous-jacentes (troisième colonne). Les applications de la psychologie sont également nombreuses (quatrième colonne). La dernière colonne du tableau présente des disciplines où la psychologie a historiquement joint une autre discipline académique pour former une discipline indépendante. Ces listes ne correspondent pas à une nomenclature publiée et correspondent aux thèmes retrouvés dans divers manuels de référence.

Courants théoriques

Résumé

Contexte

Courant psychodynamique

L'approche psychodynamique de la psychologie est inspirée par la psychanalyse, discipline qui a été développée par Sigmund Freud à Vienne vers les années 1900[6]. Son approche se basait sur la méthode de traitement des troubles psychiques qu'il nomma la psychanalyse. Cette méthode d'étude du fonctionnement psychique l'amena à développer des théories sur le développement de l'enfant et de la personnalité qui vont fortement influencer la psychologie, en particulier dans le domaine de la psychopathologie[6]. Plusieurs psychanalystes ont influencé par leurs découvertes les théories de la psychologie de l'enfant. Les observations cliniques de Melanie Klein et Donald Winnicott ont mené à une meilleure compréhension de l'attachement. Les observations de Erik Erikson ont mené à une meilleure compréhension de l'influence sociale et culturelle sur le développement de la personnalité et la recherche de l'identité du moi, ainsi qu'à la mise en évidence de stades de développement psychosocial[10]. Les méthodes psychanalytiques ou psychodynamiques sont fondées sur l'observation clinique[10].

Courant béhavioriste

L'approche béhavioriste fut développée par John B. Watson en 1912 aux États-Unis, se basant sur les recherches animales du physiologiste Ivan Pavlov, considéré comme le découvreur du conditionnement classique[6],[11]. Dans les années 1930, Burrhus F. Skinner développe la théorie du conditionnement instrumental ou opérant dont le postulat est que d'un renforcement augmente la fréquence d'apparition d'un comportement. Albert Bandura étend la théorie béhavioriste en prenant en compte la dimension sociale de l'apprentissage (les modèles et imitations) et la liberté du sujet (choix de ses modèles), dans sa théorie de l'apprentissage social qui devient la théorie sociale cognitive en 1989[11].

L'approche béhavioriste dresse les bases d'une psychologie qui veut développer des modèles scientifiques et a ses origines dans la recherche animale. L'objet d'étude du béhaviorisme est l'apprentissage dans des conditions contrôlées et les méthodes se basent sur des expériences menées en laboratoire de recherche[6].

Courant humaniste

Le courant humaniste en psychologie a commencé à émerger aux États-Unis dans les années 1950. Ses origines viennent de la philosophie[6]. Le courant est fondé dans les années 1960 par Carl Rogers en réaction aux courants psychanalytiques et béhavioristes. Le courant humaniste considère l'humain comme fondamentalement bon, libre et capable d'orienter ses choix pour se réaliser pleinement (« actualisation de soi ») s'il est authentique et congruent avec lui-même[12]. Abraham H. Maslow est un autre chef de file du courant humaniste et est connu pour avoir élaboré dans les années 1970, la théorie de la hiérarchie des besoins décrivant les conditions nécessaires et préalables à l'actualisation de soi[12].

Tout comme l'approche psychodynamique, son principal objet est la thérapie dont l'objectif est d'amener les individus à réaliser leur plein potentiel[6]. Les méthodes de la psychologie humaniste sont cliniques et non directives[12].

Courant cognitiviste

Le courant cognitiviste s'est développé à partir des années 1950 aux États-Unis et au Royaume-Uni[6]. Le courant cognitiviste privilégie l'observation scientifique des comportements. Il est distinct du béhaviorisme en ce qu'il tente de modéliser les processus mentaux comme l'attention, la perception, le raisonnement, la résolution de problème, ou encore la mémoire[6].

Le projet cognitiviste a été de chercher à caractériser l'organisation des processus internes impliqués dans le comportement. Ces évolutions théoriques vont de pair avec des développements expérimentaux qui forment les bases méthodologiques de l'expérimentation en psychologie cognitive. Parmi ceux-ci, le renouvellement de l'approche dite de la chronométrie mentale proposée un siècle plus tôt par le physiologiste néerlandais Franciscus Cornelis Donders selon laquelle la mesure du temps de réaction fournit un indice du temps de traitement d'un stimulus donné[13]. La métaphore qui prévaut en psychologie cognitive est celle du cerveau-ordinateur, à une époque où les progrès en informatique sont pleins de promesses pour l'intelligence artificielle. Selon ce paradigme cognitiviste, l'information ferait l'objet d'un traitement séquentiel ou parallèle en circulant entre les différents processus qui constituent l'esprit humain selon la structure schématique : entrées (perception) Traitement cognitif Sorties (comportements)[14]. D'autres approches conceptuelles se sont développées, par exemple, basée sur les modèles de réseaux de neurones où l'information est distribuée au sein d'un réseau constitué d'un grand nombre d'unités (cf. connexionnisme)[15],[16].

Les recherches et méthodes de la psychologie cognitive, d'abord limitées aux expériences de laboratoire, ont été utilisées ensuite par d'autres disciplines, la psychologie du développement, du fonctionnement social, et le traitement de troubles mentaux[17]. Dans le domaine du développement de la cognition, Jean Piaget propose une théorie constructiviste du développement de l'intelligence et Lev Semenovitch Vygotsky propose une théorie socioculturelle du développement cognitif[18].

Méthodes de recherche

Résumé

Contexte

Les thèmes de recherche en psychologie sont innombrables du fait du grand nombre d'objets d'étude de la psychologie et de ses applications très variées. Les méthodes de recherche sont par conséquent nombreuses. Certaines méthodes se basent sur des observations, dans des conditions plus ou moins contrôlées. D'autres méthodes se basent sur des méthodes expérimentales aux protocoles stricts et donnant lieu à des analyses statistiques élaborées. Toutes ces méthodes ont des avantages et des limites : certaines sont utiles pour observer la complexité d'un sujet, d'autres pour invalider des hypothèses et modèles théoriques. Les méthodes sont choisies en fonction des objectifs du chercheur.

Méthodes expérimentales

Les méthodes de recherche les plus souvent utilisées par les psychologues sont les méthodes expérimentales. Les méthodes expérimentales consistent à situer une question dans une théorie qui fournit un modèle explicatif du phénomène (par exemple, un comportement donné). Des hypothèses expérimentales sont formulées, qui sont des prédictions des comportements basés sur la théorie. Une expérience est menée et les données analysées. Beaucoup de recherches prennent place dans des laboratoires, souvent situés dans les universités, mais d'autres méthodes d'investigation sont également fréquentes[19].

Expérience en laboratoire

L'avantage de la méthode expérimentale dans un laboratoire de psychologie est d'explorer des liens de cause à effet. En isolant des variables indépendantes et mesurant une ou des variables dépendantes, une relation statistique est établie (ou invalidée). Si un effet y (variable dépendante) suit une condition x (variable indépendante), alors il est probable que la cause x ait provoqué l'effet y. Ce raisonnement n'est pas infaillible et peut conduire à des conclusions erronées si d'autres variables sont ignorées ou inconnues. Un avantage de la méthode expérimentale cependant est sa réplicabilité. Si l'expérience est bien contrôlée, d'autres chercheurs qui mènent la même expérience trouvent les mêmes résultats et peuvent faire progresser la théorie en pratiquant un changement contrôlé des variables lors d'une réplication[19],[20].

Expérience sur le terrain

L'expérience sur le terrain est une expérience dont les variables sont contrôlées par l'expérimentateur, mais qui prend place dans un milieu naturel afin d'en comprendre les effets. L'avantage des expériences de terrain est de recueillir cependant des comportements plus proches des réactions naturelles des participants. Sa validité externe est donc plus forte qu'une expérience de laboratoire. Cependant, sa validité interne risque d'être plus faible : l'expérience est moins bien contrôlée que l'expérience en laboratoire et les comportements observés ne peuvent pas être répétés de nombreuses fois pour chaque participant, comme c'est le cas en laboratoire[19],[20].

Méthodes quasi-expérimentales

Certaines questions ne peuvent pas être traitées en assignant les participants à des groupes de manière aléatoire, pour des raisons naturelles ou éthiques. Par exemple, étudier la différence entre hommes et femmes, ou entre des enfants de parents divorcés ou non. Lorsque les variables indépendantes ne peuvent pas être prises au hasard et que les groupes expérimentaux sont définis par les conditions naturelles, le plan d'expérience est dit quasi-expérimental[21].

Parmi les méthodes quasi-expérimentales, l'expérience naturelle consiste à utiliser un événement naturel pour étudier un phénomène. Par exemple, l'introduction d'une nouvelle technologie dans une communauté, ou l'observation des conséquences d'une catastrophe naturelle affectant une région[21],[20].

L'avantage des plans quasi-expérimentaux est qu'ils permettent d'observer des conditions qu'il ne serait pas éthique de créer artificiellement, comme l'introduction d'un stress élevé et son impact sur la santé, ou l'effet de l'introduction d'une nouvelle technologie sur l'agressivité des enfants. L'inconvénient est que ces conditions naturelles, ou variables indépendantes, sont peu contrôlables[21],[20].

Méthodes de recherche non expérimentales

Étude des corrélations

L'étude des corrélations vise à mesurer les relations entre des variables. Elle permet de mettre en évidence qu'une variable est liée à une autre sur un plan statistique, et de mesurer l'ampleur de la relation. Elle est utile pour étudier certaines variables qui ne sont pas manipulables expérimentalement comme le nombre de cigarettes fumées et les conséquences sur certains marqueurs de santé. Elle est utile pour collecter un grand nombre de variables, par exemple, en collectant des questionnaires sur de grands échantillons. Elle est utile lorsque des variables ne sont pas liées a priori et que l'interprétation des causes à effet ne sera pas ambiguë (par exemple, dans l'étude du rapport entre vieillissement et niveau de bien-être psychologique, s'il est possible que le vieillissement puisse affecter le bien-être, il est impossible que le bien-être puisse provoquer le vieillissement)[22].

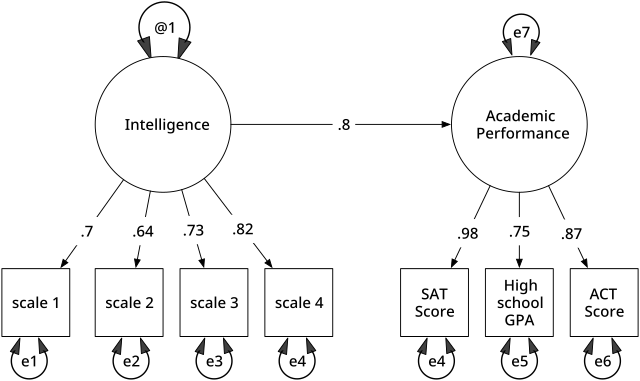

Si l'étude des corrélations ne permet pas de déterminer l'existence de liens de causalité, elle est en revanche, comme les autres méthodes non expérimentales, une bonne source d'hypothèses de recherche. Elle est à la base de techniques statistiques plus sophistiquées permettant de mieux explorer les liens entre les variables en dégageant notamment des facteurs de manière exploratoire (analyse factorielle), ou en employant des méthodes de régression. Les modèles statistiques reposant sur des corrélations peuvent aussi conduire à combiner les analyses factorielles exploratoires à la méthode de recherche de relations causales (analyses causales ou path analysis) dans les modèles d'équations structurelles.

Observation de terrain, ou naturaliste

L'observation naturaliste (en) est l'observation d'individus dans leur environnement familier sans intrusion, sans intervention ni changement des variables dans ce milieu naturel. La méthode a été mise en valeur par l'éthologue Konrad Lorenz qui a étudié ainsi les comportements sociaux des animaux. Chez les humains, l'environnement naturel peut être l'école, le lieu de travail, ou le domicile, par exemple[23].

La méthode présente de nombreuses difficultés techniques. Les observateurs doivent être les plus discrets possibles pour ne pas interférer avec les comportements naturels. Or les personnes qui se savent observées ont des comportements légèrement différents (par exemple des mères se sachant observées dans leurs interactions avec leurs jeunes enfants se montrent plus patientes)[23]. La présence d'un expérimentateur intrusif peut provoquer de nombreux biais expérimentaux, comme un effet de désirabilité sociale, l'effet Hawthorn, at autres biais expérimentaux (cf. liste de biais cognitifs).

Les données collectées sont nombreuses et complexes. Plusieurs méthodes d'échantillonnage permettent de limiter la collecte d'information pour simplifier la tâche de traitement de données. La méthode d'échantillonnage d'événements (en) vise à ne sélectionner que les actions ou événements qui intéressent les expérimentateurs. La méthode d'échantillonnage temporel consiste à ne traiter que les données de moments prédéterminés (par exemple, si la durée de l'observation porte sur plusieurs jours, ne traiter que les dix premières minutes de chaque heure). La méthode des points consiste à n'observer qu'un participant à la fois (par exemple dans une cour de récréation), puis de passer aux autres participants à tour de rôle d'après un plan déterminé à l'avance[23].

Un autre problème est celui des interprétations des comportements et de leur codage. Par exemple, les intentions ou émotions des participants comme la peur, ou l'agressivité, sont d'interprétation difficile. Pour éviter les interprétations subjectives, les observations de terrain décrivent uniquement les comportements, ou reposent sur des techniques où plusieurs codeurs indépendants analysent les comportements et leurs interprétations font l'objet de discussions en cas de désaccord[23].

Les observations naturalistes, ou de terrain, permettent une bonne description des comportements naturels et complexes ; elle est utile dans les situations où les expérimentations de laboratoire ne sont pas possibles. Leur richesse permet d'émettre de nouvelles hypothèses de recherche[23].

Observation en laboratoire

L'observation en laboratoire est l'observation de personnes dans un milieu artificiel mais sans intervention de l'expérimentateur qui influenceraient les comportements. Elle est une bonne source d'hypothèses de recherche.

Étude de cas

L'étude de cas consiste à étudier un seul individu sur une longue durée. Elle est utilisée parfois quand un patient présente une maladie rare pour laquelle un échantillon de plusieurs patients ne pourrait pas être observé. C'est souvent le cas en neuropsychologie, quand un patient présente des lésions cérébrales uniques, à la suite d'un accident, ou de symptômes rares[24]. Des exemples célèbres sont celui de Phineas Gage[25] ou encore des patients décrits par le neurologue Oliver Sacks dans ses livres de vulgarisation[26].

L'étude de cas est souvent employée en psychologie clinique et dans les disciplines cliniques qui en sont proches (psychanalyse, psychiatrie)[27]. Sigmund Freud s'est appuyé sur des études de cas pour développer ses théories psychanalytiques, par exemple, il décrit les détails de la cure psychanalytique d'un patient surnommé l'« homme aux loups »[28]. L'étude de cas est également préconisée par les expérimentalistes. Skinner écrit ainsi en 1966, que mieux vaut observer un seul rat pendant des milliers d'heures, que des milliers de rats pendant une heure chacun[24]. Combinant les deux avantages des études de cas, les études expérimentales menées individuellement sur des patients cérébro-lésés ont mené à des découvertes importantes sur le fonctionnement de processus cognitifs comme la mémoire. Ainsi, le patient HM a participé à des études expérimentales durant des décennies[29].

Entretien

L'entretien ou entrevue avec un participant est une situation dans laquelle le psychologue, expérimentateur ou clinicien, pose des questions directement au participant ou au patient. Les entretiens ont plusieurs désavantages : contrairement aux questionnaires anonymes, ils génèrent un effet de désirabilité qui amène les participants à modifier leurs réponses ; ils n'informent que sur les processus conscients des participants, or les motivations d'un comportement sont en large partie inconscientes ; enfin, la qualité de l'interview dépend des qualités de l'expérimentateur[30].

Les entretiens varient énormément en termes de structure, c'est pourquoi ils sont parfois catégorisés en fonction de leur niveau de structure. Tandis que les entretiens peu structurés sont plus riches dans la diversité des réponses et moins artificiels, les entretiens plus structurés permettent de rendre les réponses des participants plus comparables. L'effet expérimentateur est minimisé, renforçant ainsi la fiabilité de la méthode. Les méthodes plus structurées sont plus faciles à répliquer et à dépouiller[30].

L'entretien non directif laisse le participant ou patient parler de ce qu'il désire avec très peu de directives de la part du psychologue qui pratique l'écoute active. Ce type d'entretien est utilisé en psychothérapie[30] mais aussi dans certains entretiens dits ethnographiques, davantage utilisés en sociologie ou anthropologie.

L'entretien semi-structuré laisse le participant parler de certains sujets en détail, et le psychologue joue un rôle d'écoute active comme dans l'entretien non directif. Cependant, le psychologue pose des questions générales pour orienter les thèmes de discussion. Cette technique a été utilisée avec succès par le sociologue Elton Mayo dans l'étude des travailleurs de la Hawthorne Works dans les années 1930[30].

Dans l'entretien structuré, ou guidé, l'interviewer pose des questions dans un ordre fixe en suivant un ordre préétabli. Les questions restent ouvertes pour laisser aux participants l'opportunité de répondre de la manière la plus diverse possible (par exemple « comment imaginez-vous… ? »)[30].

Dans l'interview suivant une méthode clinique, les questions sont les mêmes pour tous les participants, mais le psychologue adapte certaines de ses questions en fonction des réponses des participants, pour tenter de mieux comprendre leur point de vue ou leur raisonnement. Cette méthode était privilégiée par le psychologue Jean Piaget dans ses recherches sur la pensée chez l'enfant. Il a été critiqué en raison de la complexité des questions parfois posées aux enfants en utilisant cette méthode[30].

L'entretien totalement directif et structuré ne laisse pas de place à l'improvisation et peu de place aux questions ouvertes. Les questions sont données dans un ordre précis et immuable. Les participants doivent y répondre par un choix multiple (« oui », « non », « je ne sais pas », ou par des réponses graduées, de type échelle de Likert)[30].

Éthique de la recherche en psychologie

La recherche en psychologie doit adhérer aux règles générales d'éthique de la recherche, aux règles d'éthique de l'expérimentation sur sujets humains, et l'éthique de la psychologie. Les règles éthiques du consentement libre et éclairé, le respect de l'estime de soi, le droit à la confidentialité et à la vie privée, entre autres, doivent être respectées. Lorsque la recherche porte sur des personnes vulnérables, les règles éthiques sont plus strictes. Les chercheurs menant des recherches sur les humains doivent adhérer aux déclarations internationales telles que la Déclaration de Genève et la déclaration d'Helsinki (définissant des règles éthiques internationales pour toute recherche impliquant un humain)[31]. L'American Psychological Association publie des règles éthiques de conduite pour mener des recherches en psychologie[32].

Diversité des thèmes et applications de la psychologie

Résumé

Contexte

Au niveau de la recherche scientifique en France, la psychologie est classée dans le groupe des SHS4 de la nouvelle nomenclature (2010) de la stratégie nationale pour la recherche et l'innovation (SNRI) des Sciences de l'Homme et de la Société (SHS)[33].

Psychologie sociale

La psychologie sociale étudie comment les humains sont liés les uns aux autres et à la société dans laquelle ils vivent. L'humain est un animal social. Qu'il soit seul ou en groupe, son comportement et ses pensées sont fortement influencées par les connaissances transmises par la société et par ses interactions dans cette société[2].

Psychologie comparée

La psychologie comparée étudie les espèces non humaines, leurs comportements et leurs particularités biologiques. Elle cherche à comprendre l'humain de manière indirecte en le comparant aux autres espèces animales. Elle permet aussi de mener des expériences qui ne seraient pas possibles sur l'humain pour des raisons éthiques[2].

Biopsychologie et neurosciences

La biopsychologie étudie le comportement humain dans une perspective biologique. Elle s'intéresse aux processus biologiques dans le corps et en particulier dans le cerveau, et leur rapport avec les comportements et pensées. La biopsychologie a pris une importance majeure durant le XXe siècle avec le développement important de la médecine scientifique, de la génétique, des neurosciences, et des méthodes d'imagerie cérébrale[2].

Psychologie clinique et psychopathologie

La psychologie clinique désigne à la fois l'utilisation de la méthode clinique, et l'application de la psychologie dans le domaine de la psychopathologie de l'adulte et de l'enfant. La méthode clinique repose sur des entretiens et sur des analyses de cas individuels. Le psychologue clinicien a pour objectif l'évaluation, l'orientation, le soutien ou la psychothérapie. La psychologie clinique utilise aussi les méthodes qui sont créées par la psychométrie : les tests psychologiques[34].

La psychologie clinique est diversifiée depuis ses débuts qui remontent aux travaux fondateurs de Lightner Witmer (en), Pierre Janet et Sigmund Freud[34], ce dernier avec son travail avec Ida Bauer notamment[35]. Elle est restée diversifiée dans ses techniques et théories, intégrant les apports théoriques et les différentes formes de psychothérapies développés tout au long du XXe siècle : thérapie systémique familiale, gestalt-thérapie, du psychodrame, psychothérapie humaniste, etc.

Psychologie cognitive

La psychologie cognitive cherche à modéliser les processus internes impliqués dans la perception, l'attention, la mémoire, la pensée, le raisonnement, le langage. Au fur et à mesure de son histoire, la psychologie cognitive a progressivement influencé d'autres disciplines qui ont adopté certaines approches expérimentales pour comprendre le développement, le fonctionnement social, et même le traitement des psychopathologies[2]. Elizabeth Loftus mène d'abondantes recherches sur la malléabilité des souvenirs[36]. Elle est surtout connue pour son travail pionnier sur l'effet de désinformation sur les souvenirs et les témoignages[36]. Mary Whiton Calkins, première femme présidente de l'Association américaine de psychologie et de l'American Philosophical Association, s'intéresse à la mémoire et, plus tard, au concept du self[37]. Elizabeth Loftus mène d'abondantes recherches sur la malléabilité des souvenirs[36]. Elle est surtout connue pour son travail pionnier sur l'effet de désinformation sur les souvenirs et les témoignages[36].

Psychologie développementale

La psychologie du développement, ou développementale, s'intéresse aux changements qui se produisent au cours d'une vie humaine. Historiquement, la discipline s'est surtout intéressée à la relation entre le développement de l'enfant et son impact sur l'adulte[2]. Frances Tustin, par exemple, se concentre sur l'étude de l'autisme chez les enfants et sur son évolution à l'âge adulte[38]. Ses hypothèses sont cependant non-scientifiques et dénuées de fondement[39].

Eleanor Maccoby est spécialisée dans le domaine de la différence des sexes et du genre, les relations parent-enfant, la psychologie de l'enfant et le développement social du point de vue de l'enfant[40]. Eleanor Gibson s'intéresse à l'apprentissage de la lecture, et la perception de l'apprentissage chez les nourrissons et les tout-petits[41]. Mary Ainsworth joue un rôle important dans la théorie de l'attachement. Grâce à son expérience, la strange situation (« situation étrange »), elle met en évidence différents types d'attachements[42]. La discipline s'intéresse aussi au développement durant la vie adulte et au vieillissement[2].

Études, diplômes et formation continue en psychologie

Résumé

Contexte

Dans le monde, la psychologie s'étudie principalement dans les universités, et plus rarement en école privée[8],[43].

En France, le statut de psychologue est réglementé par la loi n° 85-772 du 25 juillet 1985[7]. Depuis 2003, avec la réforme LMD et dans un objectif d'harmonisation européenne et internationale, le titre de psychologue est obtenu après l'obtention d'une licence mention "psychologie" et d'un master mention "psychologie"[44],[45]. Il est important de noter que l'obtention d'un doctorat en psychologie ne permet pas d'acquérir le titre de psychologue ; la licence et le master mention "psychologie" sont obligatoires. Pour faire de la recherche en psychologie, il est nécessaire de faire une thèse dans le cadre d'un doctorat et d'obtenir le titre de docteur en psychologie.

Aux États-Unis, le psychologue conserve son droit d'exercer la psychologie à condition de présenter des preuves de sa formation continue. Des crédits d'éducation continue (CE) peuvent être obtenus en suivant des programmes validés par l'Association de psychologie américaine APA, conférences, formations ou tests validant la lecture d'articles de mise à niveau[46],[47].

Métiers de la psychologie

Code de déontologie

Dans nombre de pays, les règles de conduite des psychologues professionnels sont régies par un Code de déontologie des psychologues. L'exercice de la psychologie peut être régulé juridiquement et le titre de psychologue peut être protégé par la loi.

En France, l'exercice de la psychologie est régulé par un cadre juridique de la santé mentale.

Liens avec d'autres disciplines

Résumé

Contexte

Sciences cognitives

Certaines disciplines de la psychologie sont également du domaine des sciences cognitives. Les sciences cognitives sont une combinaison de psychologie cognitive, de sciences informatiques, de philosophie, de neurosciences, et de linguistique[48].

Neurosciences

À partir des années 1970, la psychologie cognitive évoluera fortement sous l'influence des neurosciences et des nouvelles méthodes d'étude du cerveau en activité. Avec les progrès de la technologie, l'électroencéphalographie (EEG) permet de mesurer (par Électroencéphalographie quantitative) des potentiels électriques depuis la surface du scalp qui reflètent la dynamique de l'activité globale des neurones. L'analyse de cette dynamique ouvre une voie d'accès à la séquence temporelle des activités nerveuses proposées d'identifier à la séquence d'opérations mentales mises en évidence par d'autres méthodes basées notamment la chronométrie mentale. Durant les années 1980, de nouvelles méthodes d'imagerie cérébrale feront leur apparition avec la tomographie par émission de positons (PET), puis l'imagerie par résonance magnétique fonctionnelle (IRMf) dans les années 1990. Ces techniques permettent de connaître les régions spécifiquement actives lors d'une tâche expérimentale donnée. L'association entre opération mentale se fait donc cette fois non pas sur la dimension temporelle, comme c'est le cas pour l'EEG, mais sur le plan spatial : l'objectif étant d'identifier les bases neurobiologiques des modules postulés par la psychologie cognitive.

Mathématiques

Les mathématiciens ont abordé très tôt certains aspects de la psychologie, au titre de la logique ou de l'heuristique. Au XXe siècle on peut citer George Pólya (sur la résolution de problèmes) ou Imre Lakatos (sur la démarche mathématique en général, les idées motrices, l'affrontement des échecs).

Informatique

Les sciences cognitives et la psychologie cognitive se sont développées à mesure du développement de méthodes et théories informatiques. Le mathématicien américain Norbert Wiener (1894-1964) a appliqué les statistiques à la communication et a fondé la cybernétique (le contrôle et la communication chez l'animal et la machine). Un des premiers à comparer le cerveau à un ordinateur, il est un pionnier des sciences cognitives modernes. Il a précisé les concepts de « but » et de « rétroaction » : le pilotage d'une activité passe par la détermination de divers buts hiérarchisés. L'activité fournit des informations qui sont constamment comparées aux buts, ce qui constitue la rétroaction et guide l'action (par exemple, pour atteindre un but personnel).

Le mathématicien américain d'origine hongroise John von Neumann (1903-1957) s'intéresse à la Physique quantique puis à la Théorie des jeux et à son application à l'économie mathématique. Précurseur de l'intelligence artificielle (IA), il a eu l'idée de coder les programmes et de faire coexister en mémoire données et traitements. Il s'intéressa aussi au traitement de l'information par les organismes biologiques pour définir des applications à des machines artificielles (précurseur du connexionnisme et des neurosciences).

Le mathématicien et logicien anglais Alan Turing (1912-1954) 1936, son modèle dit Machine de Turing, qui constitue la base de la théorie des automates. Elle applique une succession de règles dépendant des informations d'entrée et d'un état interne, et fournissant un nouvel état interne et un éventuel résultat, modèle dépassant le behaviorisme. À la question « Une machine peut-elle penser ? » il répond par le test de Turing basé sur une conversation homme-machine. En 1954, il écrit un programme jouant aux échecs.

L'économiste américain Herbert Simon (1916-2001), « prix Nobel d'économie » en 1978, initiera le débat sur les limites de la rationalité : contraintes sur la capacité des agents à traiter l’information disponible, évolution de capacités limitées dans un environnement immensément complexe. Avec Allen Newell, l’un des pionniers de l’informatique, ils développeront la question de la résolution de problèmes à travers des procédures (General Problem Solver) et élaboreront la notion de processus cognitif dans un contexte d’IA.

Le pionnier de l'intelligence artificielle John McCarthy (), avec Marvin Minsky, incarne le courant mettant l'accent sur la logique symbolique. Il est également le créateur du langage LISP, en 1958, inspiré du lambda-calcul d'Alonzo Church. Il reçoit le prix Turing en 1971 pour ses travaux en intelligence artificielle.

Épidémiologie et médecine

Vers la fin des années 1990, Ian J. Deary a commencé à entreprendre des recherches liant des données de l'épidémiologie à certaines variables généralement étudiées par la psychologie différentielle, en particulier l'intelligence mais également les traits de personnalité. Il a monté le premier laboratoire d'étude sur le sujet, en Écosse[49].

Principaux débats et controverses

Notes et références

Voir aussi

Wikiwand - on

Seamless Wikipedia browsing. On steroids.