Top Qs

Chronologie

Chat

Contexte

Période française de l'histoire de Belgique

période de l'histoire belge englobant la domination française sur les Pays-Bas méridionaux De Wikipédia, l'encyclopédie libre

Remove ads

La période française de l'histoire de Belgique s'étend de l'occupation des Pays-Bas autrichiens[1] et de la principauté de Liège en 1792 suivie de l'annexion de ces territoires par la France en 1795 puis à leur cession officielle à perpétuité à la France par l'empereur du Saint-Empire, ancienne puissance souveraine[2], lors du traité de Campo-Formio du , jusqu'à la chute de l'Empire en 1814[3].

La période française que connurent les territoires qui forment actuellement la Belgique est une époque charnière dans l’histoire de ce pays.

Remove ads

Chronologie

- 1789-1790 : les Pays-Bas autrichiens et la principauté de Liège se soulèvent contre leurs souverains respectifs ;

- 1790 : Période des États belgiques unis ;

- 1790-1792 : première Restauration impériale ;

- 1792-1793 : occupation française et première tentative d'annexion ;

- 1793-1794 : seconde Restauration impériale ;

- 1794-1795 : réoccupation française ;

- 1795-1799 : Directoire ;

- 1795 : annexion à la France des « neuf départements réunis » ;

- 1797 : l'empereur du Saint-Empire reconnait la cession de ces territoires à la France lors du traité de Campo-Formio et les cède à la République française qui possédera ces pays à perpétuité, en toute souveraineté et propriété, et avec tous les biens territoriaux qui en dépendent[4] ;

- 1799-1805 : Consulat ;

- 1805-1814 : Premier Empire ;

- Janvier 1814 : occupation de la France par les Coalisés qui proclament « l'indépendance de la Belgique » et mettent en place un « Gouvernement provisoire de la Belgique » sous la tutelle de la Coalition ;

- Mars 1815 : lors du congrès de Vienne, les territoires des anciens Pays-Bas autrichiens et de l'ancienne principauté de Liège sont unis aux territoires de l'ancienne république des Provinces-Unies pour former un nouvel État européen le royaume des Pays-Bas (Regnum Belgicum).

Remove ads

Prémices

Résumé

Contexte

À partir de , les États belgiques unis et la république liégeoise s’effondrent devant les armées impériales.

La contre-révolution brabançonne avait été dominée par les courants les plus réactionnaires et cléricaux du pays ; dans l’espoir de leur plaire, Joseph II sacrifia, dans un esprit d’apaisement, la plupart de ses réformes progressistes à la restauration de l’ordre intérieur, sans toutefois parvenir à endiguer la contestation.

Dans la principauté de Liège, au contraire, le prince-évêque Constantin-François de Hoensbroeck poursuit une politique revancharde et réprime durement les Liégeois en promulguant un Édit fondamental () qui pousse les démocrates liégeois à rechercher un changement auprès de la France révolutionnaire.

Après l’échec de leurs révolutions, les restaurations, tant dans les Pays-Bas du sud que dans la principauté de Liège, furent de courte durée. En effet, depuis le printemps de 1792, la France est en guerre contre toute l’Europe conservatrice et les armées trouvent leur premier terrain de bataille dans les Pays-Bas méridionaux.

Les exilés liégeois et belges se rassemblent à Paris où ils constituent un Comité des Belges et Liégeois unis. Les Liégeois soutiennent la réunion de la principauté à la France, tandis que les Belges espèrent mettre en place une seconde tentative d'indépendance après l'infructueux essai de 1790.

Pour ce faire, ils bénéficient d'appui en France afin d'entretenir des troupes belges et liégeoises : l'Assemblée législative vote un crédit de 500 000 livres dans ce but ; le général Dumouriez, ministre français des affaires étrangères et général en chef de l'Armée du Nord est favorable à une République belge indépendante ; le Liégeois Pierre Lebrun, membre du Comité, succède à Dumouriez au poste de ministre français des Affaires étrangères[5]. L’Assemblée législative assure que :

« La nation française, fidèle aux principes consacrés par sa Constitution déclare de n’entreprendre aucune guerre dans la vue de faire des conquêtes, et de n’employer jamais ses forces contre la liberté d’aucun peuple et ne prend les armes que pour la défense de sa liberté et de son indépendance[6]. »

La volonté affichée par la France à ce moment est « celle de la guerre de propagande et non d'annexion »[7]. Robespierre écrit, le , dans le premier numéro du Défenseur de la Constitution :

« Il fallait dès l'origine et il faut encore aujourd'hui déclarer solennellement que les Français n'useront de leurs forces et de leurs avantages que pour laisser à ce peuple la Constitution qui lui paraît la plus convenable. »

Dans cette guerre proclamée défensive, libératrice et non-conquérante prendront place deux Légions belges et liégeoises.

Remove ads

La Première occupation et tentative d'annexion par la France (novembre 1792 - mars 1793)

Résumé

Contexte

Le , après le vote des députés de la Convention française, la guerre est déclarée au roi de Bohême et de Hongrie, François Ier.

L'armée française conduite par le général Dumouriez franchit la frontière des Pays-Bas autrichiens et met en fuite l'armée impériale, le lors de la bataille de Jemappes. Les Français entrent à Bruxelles le et poursuivent les Impériaux dans leur retraite, sur Louvain, Tirlemont, Liège et jusqu'à la Roer.

Le , même si la Constituante française avait déclaré dans un décret que la nation française renonce à entreprendre aucune guerre dans le but de faire des conquêtes, les troupes françaises occupent alors tous les États de Belgique.

Le général Dumouriez s'oppose aux commissaires de la République envoyés par la Convention en Belgique, dont Danton et Delacroix tous deux partisans d'une annexion pure et simple des territoires belges à la France

Cependant, l'annexion de la Belgique est réclamée par Danton le dans une déclaration à la Convention où il exprime la doctrine des frontières naturelles de la France : Les limites de la France sont marquées par la nature, nous les atteindrons des quatre coins de l’horizon, du côté du Rhin, du côté de l’Océan, du côté des Alpes. Là doivent finir les bornes de notre République.

Et à partir de , la République française intègre progressivement, via des décrets de la Convention, dans son territoire les provinces, villes, faubourgs et communes de l'État belgique, et cela toujours conformément au souhait du peuple souverain

En , l'armée française est vaincue à Neerwinden : les Impériaux réoccupent, avec l'assentiment du peuple belge[8], les « États belgiques » et replacent le prince-évêque de Liège sur son trône.

La seconde restauration impériale des Pays-Bas autrichiens commence...

Remove ads

La seconde occupation française (1794-1795)

À la suite de leur victoire à Fleurus, le , les troupes de la République française repoussent les troupes alliées (Saint-Empire, Royaume-Uni et Province-Unies) hors des Pays belgiques à l’issue de la bataille de Sprimont.

La réunion à la France (1795-1814)

Résumé

Contexte

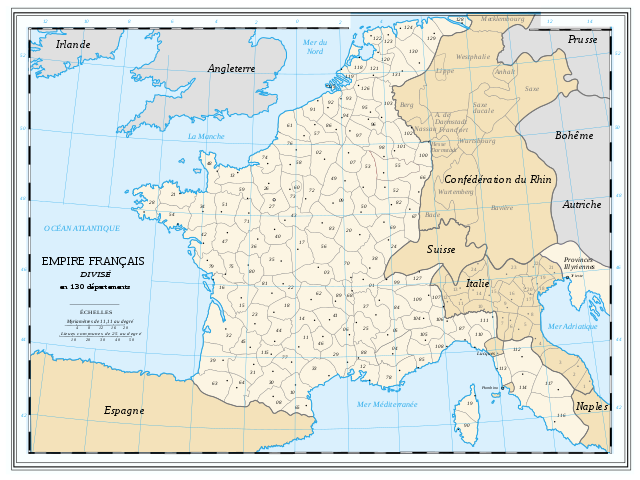

En , Robespierre est renversé et la Terreur prend fin. Après une année de violence et de réquisitions, la France, à la suite d’un vote de la Convention le 9 vendémiaire an IV (), annexe les Pays-Bas autrichiens, les principautés de Liège et de Stavelot et le duché de Bouillon le 4 brumaire an IV ()[3]. Le Comité de salut public avait approuvé une nouvelle division territoriale en neuf départements. Pour la première fois, une unification politique de l’espace belge était, à quelques exceptions près réalisée :

« Cette période française est décisive. Pour la première fois ont été amalgamées dans un même ensemble territorial des principautés de langue romane qui, jusque là, avaient connu des destins différents en raison des fragmentations de l’espace politique. Enfin, il convient de rappeler que ces vingt années ont laissé un héritage politique, juridique, institutionnel et culturel sans lequel il n’est pas possible de comprendre l’histoire contemporaine du pays et de ses entités constitutives[9]. »

Entre 1796 et 1797, la guerre entre la France et le Saint-Empire se poursuit en Italie, l'armée française commandée par le jeune Bonaparte repousse les Impériaux, à la suite notamment des Batailles du Pont d'Arcole et de Rivoli. Le Saint-Empire signe le traité de Campo-Formio qui met fin à la guerre franco-impériale et où elle cède à la France les Pays-Bas méridionaux.

Réorganisation territoriale

Les principautés belges sont réorganisées en neuf départements correspondant à peu près aux anciens États des Pays-Bas autrichiens et de la principauté de Liège, même si certains furent créés ex nihilo (comme ceux de la Meuse-Inférieure et de l'Ourthe, conséquences du démembrement de l'ancienne principauté de Liège). Cette division administrative sera conservée jusqu'à aujourd'hui.

Réorganisations des institutions et libertés fondamentales

La Belgique connaît à ce moment l'ensemble des institutions de la Révolution française : administration, Code Napoléon, imposition, justice reformée…

Elle bénéficie également de la reconnaissance des « libertés fondamentales » inscrites dans la déclaration des droits de l’homme et du citoyen : « la liberté, la propriété, la sûreté et la résistance à l’oppression » ; la liberté religieuse, la liberté de la presse, l’égalité de tous les citoyens devant la loi et dans l’accessibilité aux emplois publics, l’émancipation des juifs et des femmes (l’un des acquis renforça les droits nouveaux reconnus à la femme : l’égalité successorale se substitua aux coutumes les plus variées, au droit d’aînesse et à l’exclusion fréquente des filles) etc[10].

L’annexion à la France signifia aussi la suppression définitive de l’Ancien Régime et son système social fondé sur la division en ordres juridiques, qui « avantageait outrancièrement les gens de bonne naissance »[11].

À la différence de la plupart des régions d’Europe conquises par la République et l’Empire, ces droits ne seront jamais remis en question en Belgique après le départ des Français en 1815[12].

Laïcisation de la société

En 1797, l'Université de Louvain, comme les autres universités de la République, fut supprimée[13] pour faire place à un nouveau système d'enseignement, des églises furent pillées, les ordres religieux, dont certains l'avaient déjà été sous l'Ancien Régime par l'empereur Joseph II, furent supprimés et les prêtres réfractaires persécutés[14] jusqu'au Concordat en 1801.

Mais la liberté de religion, reconnue par la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789, accéléra la séparation de l'Église et de l'État.

Les neuf départements réunis bénéficièrent de la laïcisation des services publics (notamment des hôpitaux), des lois sur la sécularisation du mariage, de la légalisation du divorce et de la création de l’état civil[11].

Développement économique

Jusqu'à l'instauration du consulat en 1799, la période française fut pour les Pays-Bas méridionaux un désastre économique : le port d'Anvers, par exemple, connut une paralysie notable et la pression fiscale s'accrut.

Ensuite, le bassin houiller wallon fait sa révolution industrielle et devient une des régions les plus prospères d'Europe : l'industrie belge et liégeoise souffrait jusqu'à l'annexion française du protectionnisme des Provinces-Unies, de l'Angleterre et de la France ; mais aussi des multiples barrières douanières entre les petites principautés belges. L'intégration à la France fera disparaître ces frontières intérieures et ouvrit la production wallonne à l'énorme marché intérieur français. L'éradication, sur le continent européen, des produits britanniques provoquera également un fort enrichissement des industries wallonnes. Le reste de la Belgique, particulièrement la Flandre, demeure peu industrialisée, à l’exception notable de Gand (textile) et du port d’Anvers qui bénéficiera de manière prodigieuse du blocus continental et du désenclavement des bouches de l’Escaut que la ville subissait depuis le Traité de Westphalie (1648)[15].

Contrairement à la légende, les vignes belges n'ont pas été arrachées sur ordre de Napoléon. En réalité, la disparition de ces vignobles est due — outre la modification du climat — à l’amélioration des voies de communications et des échanges commerciaux, qui ont rendu la Belgique plus accessible aux vins français, allemands et espagnols contre lesquels les vins locaux ne pouvaient être comparés ni en valeur, ni en qualité, ni en bouquet ; mais aussi à l’industrialisation des anciennes zones viticoles et à l’extension des cultures maraîchères qui remplacèrent les vignobles[16],[17].

Francisation de la Flandre et de Bruxelles

La période française de la Belgique actuelle conduisit à un déclin du néerlandais qui fut immédiatement éliminé comme langue administrative[18],[19]. En Wallonie, où le français fut très anciennement et naturellement adopté comme langue écrite avant l'époque française[20], on constate déjà une lente érosion de la pratique des langues régionales comme le wallon, surtout dans les classes supérieures, bien que la vaste majorité de la population ait continué à ne parler que sa langue régionale dans la vie quotidienne jusqu'au début du XXe siècle[21].

Par le décret du 2 thermidor an II, le français est imposé dans tous les organismes publics[18],[20] parmi lesquels l'enseignement secondaire[22],[23]. Le français devint la langue de la vie publique et du pouvoir économique, politique et social[24]. Néanmoins, la justice et l'administration durent fréquemment avoir recours au néerlandais pour s'adresser à la population et l'enseignement primaire fut peu touché par la francisation[23]. Jusqu'au XXe siècle le néerlandais fut synonyme de pauvreté et de médiocrité de l'éducation[25]. Alors qu'ailleurs en Europe c'est uniquement l'aristocratie qui se francisait[26], en Flandre, la francisation de l'élite bourgeoise fut très rapide[24]. Le rattachement à la France ne s'accompagna pas de migrations, mais provoqua la francisation de la classe moyenne néerlandophone parce qu'à cette époque prévalut un système éducatif francophone – même s'il était réservé à une faible partie de la population[22]. Néanmoins, la pratique du flamand ne fut pas réprimée : les chambres de rhétorique continuèrent à publier librement en flamand[23].

Les mesures de francisation étaient considérées par les dirigeants français comme un processus d'unification indispensable pour renforcer l'État[13], mais elles concernaient essentiellement la bourgeoisie qui, à la suite de la Révolution française, avait enlevé le pouvoir à la noblesse des anciennes provinces des Pays-Bas autrichiens. Dans les classes inférieures, qui comptaient encore environ 60 % d'analphabètes[13], leur effet fut bien plus limité[27],[28]. L'aspect des rues fut francisé en vertu de la loi : les inscriptions, les affiches, les noms de rue, etc., durent être en français[13]. Les documents officiels durent désormais être écrits en français, bien qu'une traduction officieuse ait été admise « en cas de nécessité »[27].

En même temps, on déclara à tous les employés des communes rurales qui ne maîtrisaient pas le français qu'ils n'auraient plus le droit d'exercer leurs fonctions à l'avenir[20]. Les tribunaux durent également suivre de telles mesures : les plaidoiries, les verdicts et les autres pièces écrites durent être établis en français, à moins que pour des raisons pratiques ce fût impossible[20]. Les notaires furent aussi assujettis à cette loi, même si elle n'entra vraiment dans la pratique qu'à partir de 1803. Pour cette raison la proportion des actes établis en français à Bruxelles passa de 60 pour cent à la fin du XVIIIe siècle à 80 % en 1813. Il faut toutefois le comprendre comme conséquence du respect des lois plus que comme l'évolution de la langue de la population.

Au sortir de la période française, la francisation des classes dirigeantes de toute la Flandre était très avancée. En outre, celles-ci considéraient à présent le français comme « leur » langue : un lien affectif s'était tissé[29]. Le dialecte brabançon subsistait parmi le peuple, mais la langue commune, la langue de culture, avait disparu[30].

Armées

De nombreux Belges et Liégeois remplirent d’importantes fonctions dans l’armée. Parmi les généraux de la République et de l’Empire, 25 étaient belges ou liégeois, majoritairement d’origine wallonne (Quatorze généraux belges sur vingt-cinq étaient nés dans les provinces wallonnes) [31], comme Jean-Joseph Fyon, ancien bourgmestre de Verviers; trois d’entre eux ont leur nom gravé sur l’Arc de Triomphe : Dumonceau, Lahure et Jardon.

Les Wallons étaient généralement plus prompts à endosser l’uniforme que leurs homologues flamands[32]. Mais parfois, la population se révolte, particulièrement dans les régions flamandes, notamment à propos de la Conscription obligatoire et sur le plan religieux.

Cependant, le peuple français, dont Belges et Liégeois font désormais partie, souffre ; notamment à cause des guerres de la Révolution et de l'Empire. Ainsi, sur l'actuelle province de Liège, 6 % de la population meurt sur les champs de bataille (6500 hommes)[8].

Remove ads

La chute de l’Empire (1812-1814)

Résumé

Contexte

La période française prend fin en avec l'évacuation des troupes et fonctionnaires français, consécutive à la défaite de Leipzig (1813), puis l'abdication de Napoléon.

L’intégration des terres wallonnes fut incontestablement mieux réussie que l’incorporation des populations de langue flamande ou allemande, où l’anticléricalisme du pouvoir français suscitait des oppositions bien plus vives[3].

Plusieurs témoignages concordent pour affirmer que d'une manière générale, les populations des provinces wallonnes actuelles étaient favorables au régime français ou, à tout le moins, n'exprimaient pas d'hostilité à son égard, contrairement aux flamands et germanophones. Outre les demandes formelles de rattachement à la France exprimées par les habitants des villes de Liège[33], Mons[34] et Charleroi[35] lors de la Révolution, des déclarations rapportent la volonté d'adhésion des Wallons à la France.

En effet, en 1813, alors que le territoire de l'Empire français est menacé d'une invasion par les troupes coalisées après les revers des armées napoléoniennes en Espagne et en Russie, le préfet du département de l'Ourthe fait une distinction entre, d'une part, l'attitude des populations francophones des actuelles provinces de Namur, Hainaut et Liège favorables au régime français et, d'autre part, celle des populations flamandes et germanophones. Il rapporte que « les contrées entre Meuse et Rhin, la Belgique et la Hollande offrent de nombreux partisans et s'insurgeraient s'ils se croyaient réellement soutenus. Les seuls départements de l'Ourthe (la partie du Limbourg exceptée), de Sambre-et-Meuse et de Jemappes résisteraient plus longtemps. Je crois même qu'un assez bon nombre du premier marcherait contre l'ennemi si on le voyait franchir le Rhin » et que « les peuples qui ne parlent pas le français sont en général contre nous (...) les Flamands et les Allemands des départements réunis s'insurgeront dès que les ennemis auront passé le Rhin et gagneront du terrain »[36].

Cette divergence d'opinion entre francophones et flamands est confirmée par l'historien José Olcina qui indique que « tous les préfets en poste en Flandre furent amenés à signaler que leurs administrés ne se considéraient pas Français. Aucun de leurs collègues en fonction en Wallonie n'adressa de remarque similaire aux autorités de Paris »[37].

Félix Rousseau rapporte le témoignage du général Berton commandant une brigade de dragons en 1815 à propos de l'attitude positive des Namurois vis-à-vis de l'armée française : « nous n'avions à parcourir qu'une contrée d'amis, l'accueil généreux de la ville de Namur ne sera jamais oublié par ceux qui en furent les témoins (...) nous ne saurions trop le répéter à la France : Namur a bien mérité de notre patrie »[38].

Bref, lorsque l’on essaye de dresser un bilan de l’opinion publique entre 1812, quand surviennent les premiers revers de Napoléon en Russie, et la débâcle consécutive à la défaite de Waterloo (), trois constatations retiennent l’attention : Si le mécontentement de la population s’aggravait à la suite des levées de troupes successives, il n’y a pas eu de comportement national face à l’effondrement de l’Empire. Hervé Hasquin schématise l’état de l’opinion selon trois régions :

- dans la région flamande, une opinion marquée par l’hostilité envers l’Empire ;

- dans le Pays de Liège, une opinion caractérisée par la persistance de l’attachement des habitants à la France ;

- dans le reste de la Wallonie, l’opinion était un mélange des deux précédentes : le mécontentement régnait mais l’agressivité envers l’Empire y était bien moindre qu’en Flandre[39].

La conquête de la France par les troupes de l'Empire russe, du royaume de Prusse, de l'empire d'Autriche et du Royaume-Uni fait suite à la chute de Napoléon. Un régime d'occupation très dur se met en place en Belgique. Les Russes et les Prussiens administrent ces régions, souvent de manière brutale et écrasante.

Jacques Logie et Jean Stengers prétendent que les Belges considéraient les Habsbourg comme leurs souverains légitimes[40],[41]. Hervé Hasquin affirme que seule l’aristocratie belge et liégeoise se montrait généralement favorable au retour aux anciens Pays-Bas autrichiens ou au rétablissement de la principauté de Liège[42].

Jean Stengers note qu'une minorité souhaitait le rattachement à la France et qu'elle se fit quelque peu entendre, au contraire de la majorité de la population, qui resta résignée et apathique[43]. Hervé Hasquin affirme au contraire que la bourgeoisie était nettement francophile, mais que, compte tenu de la situation politique qui prévoyait le démembrement de la France par la Sainte-Alliance, cette option semblait irréalisable[42]. Il affirme également que la majorité de la population, plongée dans la crise économique et le chômage depuis sa séparation de la France, devait regretter le régime précédent[42].

Jacques Logie affirme que les Belges n'étaient pas favorables à la réunion avec les provinces du nord, car elles étaient protestantes (en réalité elles avaient une petite majorité protestante et environ 45 pour cent de catholiques) et lourdement endettées[44]. Hervé Hasquin défend la thèse suivante : comme la réunion à la France était impossible, de nombreux bourgeois se tournèrent vers l’orangisme, qui avait l'avantage de compenser les effets de la grave crise économique qui résultait de la perte du marché intérieur français, par le commerce avec les colonies hollandaises[42].

L'idée d'une Belgique indépendante était absente selon Logie[40]. Jean Stengers affirme que la majorité des Belges souhaitaient obtenir un régime d'autonomie nationale (similaire à celui qu'ils connaissaient sous la maison d'Autriche), mais il insiste sur le peu d'effort entrepris par la population pour atteindre cet objectif. La population resta en effet résignée et apathique[43]. Pour Hasquin, s’il y eut des partisans de l’indépendance nationale, ils restèrent extrêmement silencieux, très peu nombreux et isolés[45].

Selon Stengers, dans l'ancienne principauté de Liège, le souhait général était d'être réuni à la Belgique[46]. José Olcina affirme au contraire que le pays liégeois se sentait nettement plus proche du reste de la France que des autres territoires formant aujourd’hui la Belgique[47].

Au niveau des psychologies collectives, l’amalgame entre principautaires liégeois et Belges n’était certainement pas réalisé en 1814 ; ce fut cependant chose faite, sous la période hollandaise. De larges couches de la bourgeoisie n’étaient pas satisfaites de cette réunion avec les Pays-Bas, et l’amalgame entre Belges et Néerlandais ne prit jamais.

Remove ads

Bibliographie

- Hervé Hasquin, La Belgique française 1792-1815, éditions Crédit Communal, .

- Hervé Hasquin, Historiographie et politique en Belgique, Bruxelles-Charleroi, Éd. Univ. Bruxelles - Institut J. Destrée, , 3e éd..

- Jacques Logie, De la régionalisation à l'indépendance, 1830, Paris-Gembloux, éditions Duculot, , 248 p. (ISBN 2-8011-0332-2).

- Xavier Mabille, Histoire Politique de la Belgique, facteurs et acteurs de changement, Bruxelles, Éditions du CRISP, (ISBN 978-2870750728).

- Jean Stengers, Histoire du sentiment national en Belgique des origines à 1918 : Les racines de la Belgique, t. 1, Bruxelles, Racine, , 342 p..

- Lode Wils, Histoire des nations belges, Editions Labor, (ISBN 978-2804021160).

Remove ads

Références

Wikiwand - on

Seamless Wikipedia browsing. On steroids.

Remove ads