Loading AI tools

régime politique en vigueur en France de 1848 à 1852 De Wikipédia, l'encyclopédie libre

La Deuxième République, ou Seconde République[N 1], est le régime républicain en France du , date de la proclamation provisoire de la République à Paris, jusqu’à la proclamation de Napoléon III comme empereur le [2]. Elle fait suite à la monarchie de Juillet et est remplacée par le Second Empire, amorcé — jour pour jour l’année précédente — par un coup d’État de Louis-Napoléon Bonaparte. La Deuxième République se distingue des autres régimes politiques de l’histoire de France d’abord par sa brièveté, ensuite parce que c’est le dernier régime à avoir été institué à la suite d’une révolution. C’est enfin le régime qui applique pour la première fois le suffrage universel masculin en France et abolit définitivement l’esclavage dans les colonies françaises.

–

(4 ans, 9 mois et 8 jours)

(1848)  (1848–1852) Drapeau |

Grand Sceau |

| Devise | « Liberté, Égalité, Fraternité » |

|---|---|

| Hymne |

Le Chant des Girondins |

| Statut |

Régime semi-présidentiel (1848-1851) Régime présidentiel (1851-1852) |

|---|---|

| Texte fondamental |

Constitution de 1848 Constitution de 1852 |

| Capitale | Paris |

| Langue(s) | Français |

| Religion | Catholicisme |

| Monnaie | Franc français |

| 22- | Révolution |

|---|---|

| Lamartine proclame la Deuxième République. Le gouvernement provisoire instaurera le suffrage universel masculin, rétablira la liberté de réunion et la liberté de la presse et abolira l’esclavage. | |

| Élection de l’Assemblée nationale : victoire des modérés | |

| Décret d’abolition de l’esclavage | |

| Échec du coup de force des « républicains de la veille » représentés par Louis Blanc | |

| 22- | Journées de Juin |

| Vote de la constitution par l’Assemblée nationale | |

| Élection du premier « président de la République française », remportée par Louis-Napoléon Bonaparte | |

| Coup d’État | |

| Rétablissement de l’Empire |

| Jacques Charles Dupont de l'Eure |

| François Arago |

| Louis-Eugène Cavaignac |

| Louis-Napoléon Bonaparte |

| Chambre unique |

Assemblée nationale constituante (1848-1849) Assemblée nationale législative (1849-1851) |

|---|---|

| Chambre haute | Sénat (1852) |

| Chambre basse | Corps législatif (1852) |

Entités précédentes :

Entités suivantes :

Après une période transitoire où un gouvernement relativement unanime prend des mesures sociales demandées par la frange ouvrière des révolutionnaires, le régime se stabilise, prend un net virage conservateur, tente de limiter l’accès au suffrage universel tout juste introduit, et évince les socialistes, puis se dote d’une constitution.

À partir de , la République a un président, Louis-Napoléon Bonaparte, élu pour quatre ans comme champion du parti de l’Ordre. S’ensuivent plusieurs années de politique conservatrice, marquées notamment par la loi Falloux qui implique plus fortement l’Église catholique dans le domaine de l’éducation et la nette restriction du suffrage universel pour freiner le retour de la gauche, incarnée par la Montagne. Les conceptions sociales de Bonaparte l’éloignent du parti qui l’a amené au pouvoir, et il rassemble progressivement autour de sa personne une nouvelle sphère bonapartiste, tandis que le parti de l’Ordre espère faire arriver à la présidence, en 1852, un candidat monarchiste.

Bonaparte, à qui la Constitution interdit de se représenter au terme de son mandat, fait pression pour obtenir qu’elle soit amendée, mais en vain. Il orchestre donc avec ses proches le coup d’État du 2 décembre 1851 qui lui permet par la suite d’instaurer un régime autoritaire, approuvé par le peuple par le biais d’un plébiscite. La nouvelle constitution est promulguée le de l'année suivante, et Bonaparte reçoit la dignité impériale le à la suite d'un autre plébiscite, mettant fin au régime républicain au profit du Second Empire. Le souvenir de la fin agitée de la Deuxième République marque durablement la classe politique française, qui refusera pendant plus de cent ans que le président de la République puisse à nouveau être élu au suffrage universel.

Le centre des années 1840 est marqué par une crise à la fois économique, sociale et politique qui touche la monarchie de Juillet et conduit le régime à sa fin. Les mauvaises récoltes de 1845 et 1846 et la déficience des moyens de transport pour acheminer des secours donnent lieu à une crise économique marquée par une hausse des prix alimentaires, avec son cortège de misère et d’émeutes (comme celles de Buzançais en , qui se soldent par trois condamnations à mort)[3]. Cette crise cumule par ailleurs des aspects anciens et modernes : il s'agit notamment de la dernière grande crise de subsistance en France, mais aussi de la première véritable crise capitaliste de surproduction[3].

En effet, si la crise est d'abord agricole, elle s'amplifie par la suite dans d'autres secteurs[4]. L'exode rural s'amplifie. De plus, le monde rural (75 % de la population) réduit sa consommation de produits artisanaux et industriels. Une crise économique secoue ce dernier secteur, qui s'est fortement développé depuis 1840[5]. La crise économique et monétaire conduit des entreprises à la faillite, notamment dans les domaines de la métallurgie et de la construction ferroviaire, mettant à la fin de 1847 près de 700 000 ouvriers au chômage[6]. Ce climat de crise fait baisser la natalité, augmenter la mortalité, et crée un important sentiment de peur sociale. La perte de confiance ne favorise pas la reprise, et nombre des victimes de la crise recherchent des responsables à leur situation, se retournant donc contre un pouvoir déjà fragilisé[7] et se révélant incapable de trouver des solutions à cette crise.

Une crise plus ancienne touche en effet le régime. Divers scandales impliquant des notables d'influence locale et nationale ruinent leur prestige aux yeux de la petite bourgeoisie, et inquiètent certains dirigeants quant à leur légitimité[8]. À cela s'ajoute le débat croissant sur la réforme électorale : en 1848, le pays ne compte que 241 000 électeurs pour près de 35,5 millions d'habitants. Une part croissante du corps législatif, notamment les membres de la petite bourgeoisie attendent un nouvel abaissement du cens[N 2] et l'introduction de plus de « capacités » (corps de métier bénéficiant du droit de vote sans condition de cens), ainsi que l'impossibilité pour un fonctionnaire d'accéder à un mandat législatif. L'opposition espère ainsi doubler le nombre de votants, et réduire l'importance de François Guizot, à la tête du gouvernement depuis 1840 et qui avait encore obtenu une importante majorité aux élections de 1846. En 1847, cette majorité refuse l'abaissement du cens de 200 à 100 francs, conduisant à un inévitable blocage[10].

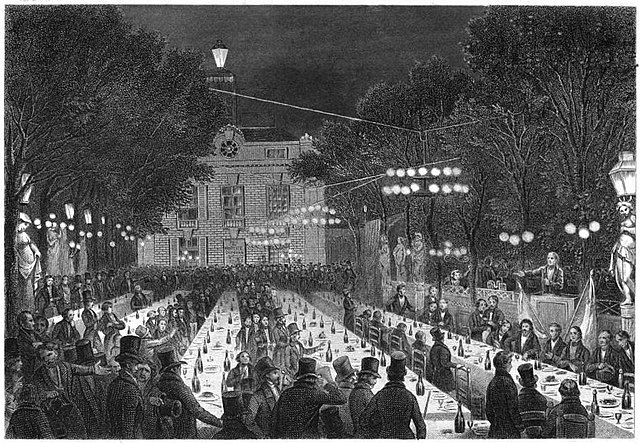

Conscients de la nécessité d'une réforme pour arriver au pouvoir, et de l'impossibilité de cette réforme avec la majorité au pouvoir, les monarchistes de l'« opposition dynastique » organisent partout une vaste campagne de banquets par laquelle, en contournant l'interdiction de réunions politiques, ils tentent de convaincre Guizot d'élargir les conditions d'accès au vote en sollicitant l'opinion. Le premier banquet a lieu à Paris le avec 1 200 personnes, dont 85 députés. D'autres s'enchaînent en province, souvent dirigés par des opposants de renom. Pour contourner l'interdiction de réunions politiques, les participants portent des toasts à connotation politique, par exemple : « à la fin de la corruption », et parfois plus sociale comme « à l'amélioration du sort des classes laborieuses ». Cependant, malgré l'importante mobilisation, qui pousse un conservateur à proposer à la Chambre et à Guizot des réformes « sages, modérées, parlementaires », le chef du gouvernement reste inflexible[11].

Face à ce refus, l'opposition décide d'organiser à nouveau un banquet d'importance à Paris, en février 1848, dans un quartier populaire. La crainte de dérives insurrectionnelles pousse les chefs de l'opposition dynastique, comme Odilon Barrot, à faire machine arrière, mais il est trop tard. Pour limiter les risques, le banquet est déplacé aux Champs-Élysées et reporté au mardi au lieu du dimanche initialement prévu, mais l'arrivée du peuple dans la rue semble inévitable. De fait, si le banquet est officiellement interdit, une manifestation survient. Dès le , des barricades sont dressées et le maintien de Guizot semble un obstacle à l'apaisement[12]. De plus, la garde nationale, chargée de maintenir l'ordre, n'est guère favorable au ministre. Sa démission le jour même n'empêche pas un drame : dans la soirée, des manifestants venus se féliciter de son départ devant le ministère des Affaires étrangères, boulevard des Capucines, sont fusillés dans la confusion. Seize d'entre eux sont tués, donnant un nouveau tour à la révolution[13].

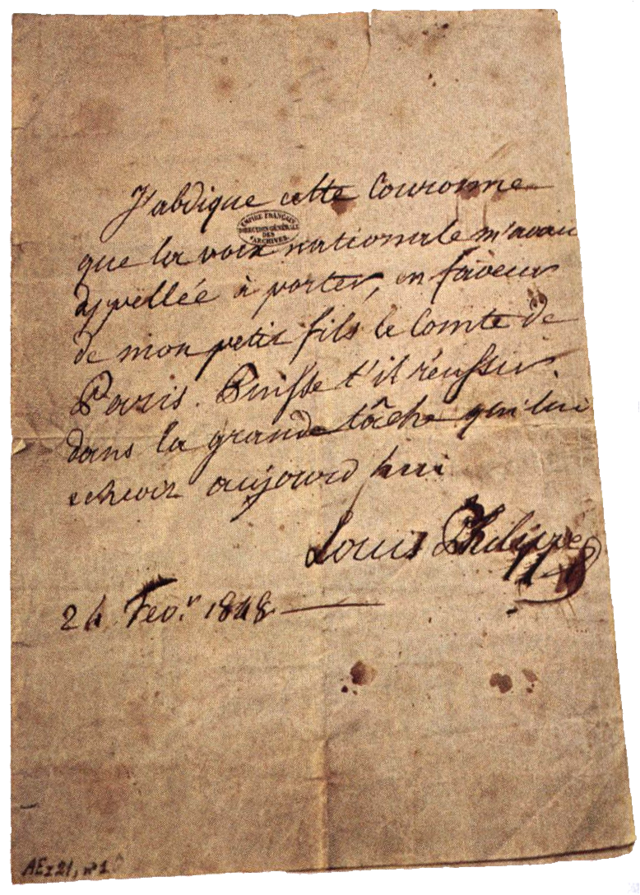

Le roi Louis-Philippe met alors en œuvre plusieurs solutions successives, faisant appel en l'espace de quelques heures à deux de ses anciens ministres, Mathieu Molé et Adolphe Thiers, qui ne satisfont pas les manifestants, puis à Odilon Barrot, l'un des chefs de l'opposition dynastique, qui ne parvient pas non plus à rétablir la situation. Le , la marche des insurgés vers le palais des Tuileries pousse le roi vieillissant à abdiquer rapidement en faveur de son petit-fils, le comte de Paris, âgé de neuf ans. Il s'empresse ensuite de fuir en Angleterre, signant dans le même geste la fin de la monarchie de Juillet. La Chambre démissionne dans la foulée[14].

Le pouvoir tend alors à se regrouper dans les mains des chefs républicains à la tête des insurgés, mais aussi autour des journaux d'opinion que sont Le National (républicain modéré) et La Réforme (socialiste)[15]. Le nouveau roi désigné étant trop jeune, une régence s'annonce pour la duchesse d'Orléans qui, selon ses principes libéraux, choisit de se faire investir par les députés et se rend au palais Bourbon, où la salle des séances est déjà envahie par les insurgés. Les indécis les plus influents, qui auraient pu permettre au régime de perdurer (comme Lamartine), penchent finalement dans le sens de l'insurrection — et donc de la République — et préparent un gouvernement provisoire[16]. Des manœuvres semblables ayant lieu à l'hôtel de ville, les députés s'y précipitent. C'est là qu'est finalement mis au point le gouvernement provisoire, autour de cadres des courants de La Réforme et du National, ce dernier étant prépondérant. La République est proclamée dans la foulée, pour éviter une nouvelle hésitation comme en 1830[15],[17].

Le gouvernement provisoire de 1848 réunit donc deux tendances, démocrates et libéraux. La tendance majoritaire est celle des libéraux non socialistes, représentée par les députés Dupont de l'Eure (qui en a la présidence symbolique, pour sa participation à la Révolution française), Lamartine, Crémieux, Arago, Ledru-Rollin, Garnier-Pagès, Marie, auxquels se joint Marrast du National. Si les démocrates se reconnaissent en Ledru-Rollin, ainsi qu'en Flocon, du journal La Réforme, ils demandent une plus grande représentation de leurs idées au gouvernement. S'y ajoutent donc Louis Blanc et Alexandre Martin, dit « l'ouvrier Albert ». Cependant, ces trois derniers ne bénéficient d'aucune fonction de ministre, signe de l'inégalité des forces entre les deux partis[18]. Décidés à revendiquer l'héritage de la Révolution, mais pas de la Terreur, les représentants de la République, notamment Lamartine, souhaitent une conciliation des classes, une amélioration des conditions de travail, et rejettent le drapeau rouge que veut imposer la foule au profit du drapeau tricolore déjà adopté[19].

Leurs premières mesures sont révélatrices de la tonalité qu'ils souhaitent donner au nouveau régime. Le , ils instituent le suffrage universel masculin. La peine de mort pour raisons politiques est également abolie, comme désaveu de cette Terreur[20],[21]. Les « principes de 1789 », comme la liberté individuelle, sont mis en application : le un décret annoncé dès le début du régime met définitivement fin à l'esclavage dans les colonies françaises. Se réclamant de la Révolution française, ils souhaitent que les peuples puissent librement choisir leur destin et ils souhaitent que la République soutienne les Polonais et les Italiens de Milan et de Sicile insurgés contre leurs souverains, ou les Autrichiens, mais certains, comme Lamartine, prônent la prudence en ce domaine. Ce dernier, chef de la diplomatie, définit la politique de la France en ce domaine comme un équilibre entre les principes qu'elle défend et l'étendue de ses forces. Aussi la nouvelle République ne s'engage-t-elle pas à soutenir toutes les révolutions, et renonce aux guerres de conquête qui avaient marqué la Première République[22].

Les socialistes et les républicains radicaux souhaitent que la république adopte la Constitution de 1793, qui prévoyait pour la première fois le suffrage universel et une démocratie semi-directe, avec une concentration des pouvoirs en faveur de l'Assemblée (et non du chef de l’État) et la possibilité pour le peuple de proposer directement des candidats au conseil exécutif ou de se prononcer sur les lois[23].

Pour satisfaire la frange de gauche de ce gouvernement provisoire très hétérogène, l'État se dote de moyens de lutter contre le chômage qui touche de nombreux Français. Un compromis entre les ateliers sociaux gérés par les ouvriers voulu par Louis Blanc et la défense de la propriété défendue par ses opposants est trouvé avec la création des ateliers nationaux le . Ces grands travaux ont le double avantage de diminuer le chômage et d'éloigner les ouvriers de possibles révoltes[24]. Faute d'obtenir la création d'un ministère du Travail, les socialistes bénéficient de la création de la commission du Luxembourg, où l'on réfléchit sous la présidence de Louis Blanc et d'Albert à une nouvelle organisation du travail en vue d'améliorer le sort des « classes populaires ». Cette commission permet aux ouvriers d'obtenir, le , que le gouvernement diminue d'une heure la durée de la journée de travail, qui passe de onze à dix heures à Paris et de douze à onze heures en province[25].

En province, l'information circule vite et de nouveaux fonctionnaires favorables au régime sont mis en place. De nombreux notables légitimistes, heureux de l'éviction de Louis-Philippe, et même des orléanistes, rallient la République, tandis que les républicains, censurés sous la monarchie de Juillet, manifestent leur enthousiasme[26]. Aux républicains « de la veille » se joignent donc les républicains « du lendemain », gagnés au nouveau régime : les légitimistes, notamment, profitent de cette occasion pour se débarrasser des Orléans. Nombre de catholiques se rallient également[27]. Les populations de province profitent cependant dans un premier temps de la désorganisation suscitée par le changement de régime pour laisser exploser des tensions plus anciennes, et certains règlements de compte ont lieu, sous forme de pillages et destructions, avant que la majorité de la population rejoigne la République[28]. Les paysans, oubliés par les réformes, restent en revanche distants vis-à-vis du nouveau régime[29].

L'unanimisme « républicain » est de mise pendant quelques semaines : les prêtres bénissent les arbres de la liberté qui sont plantés dans de nombreuses communes, dans l'illusion de l'avènement d'une « ère nouvelle », celle de la fraternité universelle[31]. La situation change avec l'approche d'élections en vue de former l'Assemblée constituante, qui doit poser les bases d'un nouveau régime politique. Les républicains avancés, conscients du contrôle des ruraux par les notables, redoutent les résultats du suffrage universel. Afin d'avoir le temps de développer leur propagande en province, ils demandent, sous la direction de Blanqui, un report des élections. Ils obtiennent maigrement satisfaction, les élections étant décalées du au . Déçu, Blanqui s'obstine et mène des ouvriers dans la rue le . Ils font face à la garde nationale devant l'hôtel de ville, mais la journée se termine sans effusion de sang, et sans modification du calendrier électoral[32]. Un front de l'ordre se forme, décidé à contrer les revendications des ouvriers en passant dans un premier temps par les urnes[33].

Les élections du 23 avril confirment les craintes des républicains avancés. Au début du mois, Ledru-Rollin avait demandé à ses commissaires d'éclairer le peuple provincial pour l'inciter à voter pour des républicains de la veille. Ainsi, si on cherche à contrer le courant socialiste à Paris, c'est le courant monarchiste qui est craint en province[34]. Les élections mobilisent 84 % de l'électorat, qui doit souvent marcher longuement jusqu'au chef-lieu de canton dans ce qui est parfois une véritable procession civique guidée par le maire et quelquefois par le curé[35]. La nouvelle Assemblée, d'environ 900 membres, est dominée par les républicains modérés (environ 500 élus). Mais les monarchistes, qui vont former le parti de l'Ordre, représentent 200 députés. Le courant socialiste occupe alors moins du quart de l'Assemblée et ses chefs ne sont pas élus, à l'exception d'Armand Barbès[36]. Les membres du gouvernement provisoire sont réinvestis pour leur part, en particulier Lamartine qui est élu dans 17 départements[37]. Par crainte de la fermeture des ateliers nationaux, seul moyen de subsistance d'une partie de la population ouvrière, une émeute survient à Rouen, première effusion de sang entre républicains sous ce régime[38]. Le , l'Assemblée proclame à nouveau la République, à une date qui devient symboliquement sa fête[39].

L'élection de l'Assemblée constituante permet de mettre en place un système de gouvernement moins confus. En s'inspirant du Directoire, il est décidé de créer une commission exécutive de cinq membres, choisis parmi l'ancien gouvernement provisoire. Les socialistes en sont exclus, et elle est composée de François Arago (qui la préside), ainsi que Louis-Antoine Garnier-Pagès, Pierre Marie de Saint-Georges, Alphonse de Lamartine et Alexandre Ledru-Rollin. Ce dernier, jugé par certains comme le responsable des tumultes parisiens, ne doit son entrée à la commission qu'à Lamartine, qui en fait une condition de sa propre participation[40]. À la suite de la création de la commission, un gouvernement est formé dans la même tendance, proche du National, malgré deux concessions aux socialistes : le maintien d'Hippolyte Carnot à l’Instruction, et l'arrivée de Ferdinand Flocon à l’Agriculture et au Commerce[41].

Des troubles se produisent rapidement. Le , à la suite d'une manifestation en faveur de la Pologne, Barbès, Blanqui, Raspail et l'ouvrier Albert rentrent de force dans l'assemblée élue trois semaines plus tôt. Aloysius Huber la déclare dissoute et acclame les noms des dirigeants révolutionnaires susceptibles de former un nouveau gouvernement, mais ils sont finalement arrêtés[42]. L'historien Henri Guillemin y voit pour sa part un « piège », dans la mesure où Huber aurait pu être un provocateur de la police, rôle qu'il avait rempli sous Louis-Philippe[43]. Sa personnalité douteuse entretient dans tous les cas la confusion sur l'origine réelle de l'événement[44]. Qu'il s'agisse d'une provocation ou non, le résultat est la décapitation de la gauche et les premières arrestations politiques du régime[45].

L'élection en plusieurs lieux de certains des députés (notamment Lamartine, qui l'est 17 fois), laisse de nombreux sièges libres, et entraîne de nouvelles élections, le . Arrivent ainsi de nouveaux venus, notamment Victor Hugo, mais aussi Louis-Napoléon Bonaparte (qui démissionne aussitôt), et pour la gauche, Marc Caussidière, Pierre-Joseph Proudhon et Pierre Leroux. Cela n'est pas sans danger pour le gouvernement, d'autant que les idées socialistes, mais aussi la popularité croissante de Bonaparte, ont trouvé un puissant moteur dans les ateliers nationaux dont la majorité craint qu'ils ne suscitent des mouvements insurrectionnels[46]. Leur fort coût accroit encore la motivation de la majorité des constituants pour les détruire[47].

Le , sous la pression de l'Assemblée, la Commission exécutive prend un décret demandant aux ouvriers de moins de 25 ans de rejoindre l'armée, et les autres à se disperser en province. Il s'agit de fait d'une dissolution des ateliers nationaux[48]. Une partie du Paris populaire entre en insurrection le pour protester contre cette fermeture. L'armée, commandée par le général républicain Cavaignac (l'assemblée et la commission, incapables de trouver une solution, lui confient tous les pouvoirs le ), réprime durement les insurgés avec ses 50 000 soldats, rejoints par 100 000 gardes nationaux de province. Ce sont les journées de Juin, qui durent jusqu'au 28 se soldant par la mort de plusieurs milliers d'insurgés, près de 1500 fusillés et dix mille prisonniers.

Outre l'agitation, qui marque aussi un certain recul de la domination de Paris sur la province (recul symbolisé par le suffrage universel), les journées de Juin marquent aussi l'avènement du gouvernement Cavaignac, et le retrait des cinq de la Commission[49]. La peur bourgeoise face à ces événements est très forte, et les conséquences de ces violences sont durables dans les esprits[50]. Le régime en sort affaibli et est désormais marqué par une forte peur sociale, renforcée par les rumeurs souvent infondées sur les atrocités commises par les insurgés[51].

L'hypothèse d'une république sociale étant brutalement levée, la majorité de l'Assemblée (républicains modérés et monarchistes) soutient le gouvernement du général Cavaignac, républicain mais conservateur et autoritaire. Le gouvernement perd ses derniers éléments socialistes avec le départ de Flocon, mais aussi d'Hippolyte Carnot qui doit quitter l’Instruction publique le à la suite d'un vote de défiance, pour satisfaire notamment la droite cléricale qui apprécie peu d'avoir un tel libre penseur à ce poste[52]. Le gouvernement annule les mesures sociales prises au printemps 1848 (limitation du temps de travail, notamment), il limite drastiquement la liberté d'expression (loi sur la presse et censure des théâtres), et poursuit certains des derniers socialistes, comme Louis Blanc, qui préfère s'exiler. Lorsque Proudhon propose son projet socialiste à l'Assemblée, il ne reçoit que 2 voix, contre 600[53].

L'élimination de la gauche semble accroître les chances d'une république bourgeoise et modérée, sous l'égide de Cavaignac. C'est pourtant rapidement un échec[54]. Pendant l'été 1848, les élections municipales du , et les cantonales des et , montrent une évolution de l'électorat. Les ruraux sont mécontents de la baisse des prix, liée à une bonne récolte, et ulcérés des moyens militaires utilisés pour percevoir l’impôt des 45 centimes, et désavouent par conséquent la République. Plus de 35 000 maires et adjoints élus (sur 65 000) occupaient déjà ces fonctions sous la monarchie de Juillet[55]. Les élections législatives des et confirment l'évolution : dans treize départements, sur dix-sept députés élus, quinze sont monarchistes[56].

Le , l'Assemblée vote le texte d'une Constitution élaborée par une commission depuis le . À côté d'un président de la République, chef de l'exécutif, élu pour quatre ans au suffrage universel masculin et non rééligible immédiatement, siège une Assemblée législative élue pour trois ans au suffrage universel toujours masculin, qui vote les lois et contrôle le gouvernement. Rien n'est prévu pour régler pacifiquement un possible conflit durable entre le président et l’assemblée. À gauche, certains, comme Jules Grévy, se sont opposés à cette fonction suprême, jugeant que l'exécutif devait revenir au chef de gouvernement, révocable par l'assemblée ; mais leur proposition a été très nettement rejetée[57]. La Constitution annonce les grandes valeurs de la République : « Elle a pour principes la Liberté, l’Égalité, la Fraternité. Elle a pour base la Famille, le Travail, la Propriété, l'Ordre public. » En revanche, l'extrême gauche ne parvient pas à y faire exprimer le principe de « droit au travail »[58]. L'élection du président par le peuple suscite la crainte d'un retour à la monarchie, et un amendement supprimant cette élection est proposé, sans succès. Des dispositions sont cependant prises pour garantir la non-rééligibilité du président, et des mesures en cas de coup d’État de sa part[59].

L'automne est occupé par la préparation de l'élection présidentielle qui doit avoir lieu le . Regroupés autour du National, les Républicains modérés pensent que la popularité d'Eugène Cavaignac assurera son élection. Face à lui se présente Louis-Napoléon Bonaparte qui, en septembre, a été réélu à l'Assemblée. Entre eux s'engage une lutte pour séduire l'électorat conservateur de droite, qu'il s'agisse de libéraux ou de catholiques. Pour ce faire, Cavaignac fait entrer deux orléanistes au gouvernement, et propose d'accueillir le pape Pie IX, chassé de ses États par la révolution et la proclamation de la République romaine. Cela lui fait perdre une partie du soutien des modérés, tandis que la gauche lui est opposée depuis les événements de juin[60]. De leur côté, les chefs du « parti de l'Ordre », peu convaincus, se rabattent sur Bonaparte, dont Adolphe Thiers juge qu'il sera ensuite facile à manipuler[61].

À gauche, Alexandre Ledru-Rollin propose sa candidature, afin de rassembler les déçus de Cavaignac et les socialistes modérés, tandis que les socialistes intransigeants présentent Raspail, alors emprisonné. Comptant sur sa popularité démontrée par ses succès aux législatives, Lamartine se présente également. Quelques légitimistes portent pour leur part la candidature du général Nicolas Changarnier[62].

Le résultat est sans appel : Bonaparte obtient plus de 5 millions de voix, soit 74,2 % des suffrages exprimés, alors que Cavaignac, arrivé second, ne récolte qu'un million et demi de voix[61]. Ledru-Rollin en obtient moins de 400 000, Raspail 37 000, et Lamartine moins de 18 000 tandis que Changarnier, bon dernier, est encore nettement derrière. Il est alors évident que l'assemblée élue en avril n'est plus représentative de l'électorat[63]. Les campagnes, notamment, ont plébiscité Bonaparte car, chose rare, il leur est possible de voter pour un nom qu'ils connaissent. Ce jour de vote fait donc figure d'entrée en scène du monde rural sur la scène politique française[64].

Le , Henri Boulay de La Meurthe est élu vice-président de la République par l'Assemblée nationale[65]. Il reste en place jusqu'à l'adoption de la constitution du .

Le président nomme Odilon Barrot à la tête d'un gouvernement à forte coloration monarchiste. Très représentatif des visées du parti de l'Ordre, ce gouvernement ne compte aucun républicain. La nouvelle tendance est clairement affichée et, rapidement, certains préfets républicains sont remplacés par des anciens de la monarchie de Juillet ou des bonapartistes[66]. Le gouvernement œuvre pour affaiblir le camp républicain en vue des élections législatives que l'Assemblée, à majorité républicaine, est contrainte d'accepter le sous pression militaire (l'armée étant mobilisée au vague prétexte d'émeutes). Elles doivent avoir lieu le [67].

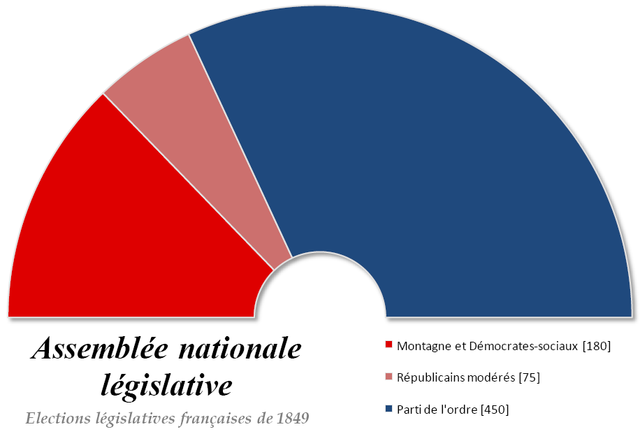

Le ministre de l'Intérieur, Léon Faucher, obtient difficilement le l'interdiction des clubs politiques. L'expression publique des républicains démocrates-socialistes regroupés au sein de la Solidarité républicaine (créée pour Ledru-Rollin lors de l'élection présidentielle), est ainsi rendue plus difficile. Cette nouvelle Montagne (dont le nom fait référence à la Montagne de 1793) se retrouve être la seule opposition importante face au parti de l'Ordre, puisque les quelques républicains modérés ne parviennent pas à créer une faction centrale importante après la défaite de Cavaignac. Si le parti de l'Ordre remporte ces élections (53 % des voix, 64 % des élus), les démocrates-socialistes progressent (25 % des voix), alors que les républicains modérés sont laminés (11 % des voix). La géographie politique de la France à cette époque pose les foyers durables de l'extrême gauche dans le pays[68]. L'espoir est alors grand pour les démocrates-socialistes (qui voient fortement progresser le vote paysan en leur faveur depuis l'élection présidentielle) d’une plus forte progression à l’avenir, ce qui est symétriquement une crainte pour les conservateurs effrayés par le « spectre rouge »[69].

Cependant, le pouvoir est aux mains du parti de l'Ordre, et c'est donc dans le sens d'une politique conservatrice et catholique qu’agit le gouvernement. C'est notamment le cas lors de l'expédition de Rome, où le corps envoyé pour défendre la jeune République romaine contre les Autrichiens est détourné de sa mission pour rétablir le pape Pie IX dans ses prérogatives temporelles[70]. Certains républicains sont choqués que la République française s'attaque à une autre république pour restaurer une monarchie, et Ledru-Rollin appelle à des manifestations le . Cependant, il n’est pas suivi, une partie des chefs sont arrêtés, et Ledru-Rollin lui-même s'exile pour vingt ans en Angleterre[71]. Des manifestations ont lieu en province, notamment à Lyon où des barricades sont dressées : on compte des dizaines de morts et des centaines d'arrestations[72].

Le 16 avril 1849, une expédition française est votée par l'Assemblée nationale afin de porter secours aux républicains romains insurgés contre les prétentions papales et la domination autrichienne[73],[74]. Elle s'accompagne du vote d'un crédit de 1 200 000 francs pour les dépenses des trois premiers mois de l'opération auquel s'opposent les socialistes dirigés par Ledru-Rollin. Le 4 juillet de la même année, la République romaine est vaincue.

La reprise des hostilités contre la République romaine permet au gouvernement de se débarrasser des chefs républicains qui s'y opposent après le fiasco de leur manifestation du : 34 députés sont suspendus de leur mandat, la plupart se trouvent sur le chemin de l'exil. L’état de siège est déclaré dans les départements qui se sont révoltés, et de nouveaux délits sont créés, notamment celui d'offense au président dans la presse. Peu à peu, une répression des idées républicaines se met en place, servant les intérêts communs de Bonaparte et du parti de l'Ordre[75]. Afin d'éviter de nouvelles révoltes, notamment à Paris, et suivant le courant du catholicisme social, le gouvernement entreprend de lutter contre la misère. Les conservateurs innovent dans leur démarche en reconnaissant que l’État doit intervenir dans la question sociale[76]. Ainsi apparaît le une loi sur les logements insalubres ; en juillet de la même année, une loi encadre les sociétés de secours mutuels, en , une loi est adoptée sur l'apprentissage, et le , une autre concerne les caisses d'épargne. Ces innovations n'ont qu'un effet limité, et ne parviennent à combler les attentes de 1848, tout en créant le débat entre les députés[77].

D'autre part, les catholiques effrayés par le socialisme et, notamment, les projets d'Hippolyte Carnot pour l'éducation, renforcent leur lutte contre le monopole de l'Université. La loi Falloux, votée en , donne une plus grande place à l’Église dans l'enseignement, et une plus grande liberté aux préfets concernant la nomination et l'éviction des instituteurs. Cela a également pour effet d'entraîner une poussée d'anticléricalisme chez les intellectuels et l'effacement du courant socialiste chrétien par rapport à la défense de l'ordre[78].

Cependant, l'harmonie n'est pas parfaite entre le président et la majorité de la Chambre. Le , le président renvoie le gouvernement Barrot pour former à la place un ministère de partisans qui dépend davantage de son autorité. Sa politique restant la même, le parti de l'Ordre finit par s'en accommoder[79]. Face à lui, l'opinion républicaine poursuit sa résistance, notamment lors des élections législatives complémentaires du et du . Les républicains parviennent à faire élire vingt-et-un des leurs pour remplacer trente-et-un de leurs chefs, déchus de leur mandat par la Haute Cour. Cette persistance d'une faction montagnarde qu'elle croyait avoir éliminée effraie la majorité, qui décide d'agir[80].

La loi électorale du 31 mai 1850, dite « loi des Burgraves »[81], réduit ainsi l'électorat de 30 % sans pour autant remettre en cause le principe du suffrage universel : elle s'assure notamment que les électeurs ont résidé trois ans dans leur canton et prend d'autres dispositions qui éliminent dans les faits les plus pauvres et les militants du corps électoral[82]. La loi suscite des critiques pour son hypocrisie, et réduit de 9 600 000 à 6 800 000 le nombre des électeurs, laissant penser au pouvoir que la menace montagnarde est définitivement passée. De nouvelles perspectives apparaissent donc pour l'élection présidentielle de 1852[83].

Une nouvelle loi réduit la liberté d'expression dans la presse (). Les républicains se scindent : la majorité opte pour une action légale, la minorité, soutenue par les chefs en exil, préconise l'action de sociétés secrètes, qui sont particulièrement nombreuses dans la vallée du Rhône[84]. Cette mise au silence de la faction républicaine n'est pas sans conséquences sur les relations entre le président et le parti de l'Ordre, qui se sent désormais libre d'afficher des désaccords croissants avec Bonaparte, notamment en ce qui concerne ses idées sociales. Ce dernier rend également les conservateurs responsables de la mutilation du suffrage universel, qu'il condamne. Peu à peu, un « parti de l’Élysée » se crée[85].

Ayant jugulé l'opposition républicaine, le parti de l'Ordre prépare l'avenir et tente la fusion des courants monarchistes légitimiste et orléaniste en vue d'établir une monarchie constitutionnelle. La mort de Louis-Philippe en 1850 semble en effet permettre d'établir une voie commune entre les deux factions. Cependant, l'intransigeance du comte de Chambord et de ses partisans légitimistes (notamment au sujet du drapeau tricolore et de l'idée d'une constitution libérale) ainsi que la perspective probable pour les orléanistes de voir l'un des héritiers de Louis-Philippe se présenter à l'élection en 1852 font échouer cette fusion. La position de Bonaparte en sort renforcée[86].

Pendant ce temps, le président se rend populaire auprès des militaires et effectue une tournée en province, séduisant tour à tour les républicains (en critiquant à mots voilés la loi électorale de mai 1850) et les conservateurs[87]. Il se retrouve cependant confronté à un obstacle de taille : la Constitution lui interdit de se représenter en 1852. Au printemps 1851, il lance par l'entremise des préfets une campagne visant à populariser l'idée d'une révision de cette Constitution, mais il n'obtient pas les trois quarts des voix nécessaires à l'Assemblée le suivant[88]. Envisageant alors un coup d’État, Bonaparte place ses fidèles à des positions stratégiques, notamment Saint-Arnaud au ministère de la Guerre. Ce dernier venant de rappeler aux soldats de Paris qu'ils lui doivent une totale obéissance, une partie de l'Assemblée prend peur, et rédige (principalement sous la plume des royalistes) la « proposition des questeurs », qui cherche à rappeler à l'armée que la Constitution prime sur toute hiérarchie militaire. Cependant, une grande partie de la Montagne rejoint les bonapartistes pour voter contre cette proposition, voyant dans les orléanistes le plus grand danger[89].

Le coup d’État survient le , date symbolique, anniversaire du sacre de Napoléon Ier et de la bataille d'Austerlitz. Au matin, une double proclamation à l'armée et au peuple est placardée dans Paris. La proclamation au peuple tient une ligne démagogique plus à gauche que l'Assemblée, promettant notamment le retour du suffrage universel et la fin des lentes délibérations[90]. L'Assemblée est dissoute, le palais Bourbon envahi, les chefs républicains et orléanistes arrêtés. Lorsque 300 députés se réunissent dans un édifice voisin pour délibérer de la marche à suivre et décréter la déchéance de Louis-Napoléon pour crime de haute trahison, environ 200 sont arrêtés. Quelques élus ayant échappé aux rafles, comme Victor Hugo et Victor Schœlcher, tentent de mobiliser la population de Paris, qui n'a pas oublié les massacres de juin 1848 et reste donc plutôt en retrait[91]. Le député Baudin est tué sur une barricade, ce qui suscite une amplification de l'insurrection. Dans le même temps, Saint-Arnaud demande que quiconque participe à la construction ou la défense de barricades soit exécuté. Une fusillade éclate également sur les boulevards, créant ensuite une certaine panique. Le au soir, la situation est calmée dans une ville de Paris terrorisée[92].

Alors que la province avait jusqu'à présent la réputation de toujours suivre les changements parisiens, elle marque son indépendance en . C'est en effet hors de Paris qu'une réelle résistance républicaine apparaît, originalité de ce coup d’État[93]. Cette résistance républicaine en province, dans le Centre, le Sud-Ouest, en Languedoc et dans le Var, terrorise les notables par son ampleur en certains lieux où le sang coule. Certaines villes et même des départements tombent aux mains des insurgés, puis sont reconquis. Cependant, une grande majorité des régions ne bouge pas, et la répression importante permet au régime de rassurer les notables[94].

Des proscriptions touchent de nombreux républicains, et les condamnations contre ceux qui se sont insurgés sont souvent dures. Cependant, Louis-Napoléon Bonaparte est gêné par cet état de fait : il ne souhaitait pas que son régime naquît dans un bain de sang, et prononce donc un certain nombre de grâces[95]. Malgré cela, le prince-président s'est aliéné une grande partie des intellectuels français : beaucoup émigrent lorsqu'un serment de fidélité à Bonaparte est rendu obligatoire pour occuper certaines fonctions[96].

Les et , après avoir rétabli le suffrage universel masculin, le chef de l’État fait valider par la population son coup d’État, sous la forme d'un plébiscite. Avec 7,5 millions de « oui », contre 640 000 « non » et un million et demi d'abstentions, le changement est approuvé. Les rares villes où le « non » recueille la majorité des suffrages ne s'étaient pas insurgées : les villes révoltées, en revanche, ne se sont pas opposées par leur vote, trop effrayées par la répression[98].

À la suite de ce vote, Bonaparte met en place une nouvelle Constitution en 1852. Celle-ci prévoit que Bonaparte demeure président de la République, pendant dix ans. Le parlement est divisé en deux chambres, Corps législatif et Sénat, contrairement à l'unique assemblée de 1848. Le Sénat, dont les membres sont nommés à vie par le prince, est chargé de contrôler les lois votées par rapport à la constitution et à certains principes fondamentaux, et il peut seul proposer une modification de la constitution. Le Corps législatif, qui ne peut ni proposer ni amender les lois, est pour sa part élu au suffrage universel. Cependant, le régime use fortement de candidatures officielles pour garantir un corps législatif docile. De même, la liberté de la presse est limitée. Si le régime n'a pas officiellement recours à la censure, il envoie des « avertissements » lorsqu'un article lui déplaît, qui peuvent aboutir à la fin de la publication. Les journaux sont donc poussés à s'autocensurer[99]. De fait, les élections de 1852 ne font sortir des urnes qu'une poignée d'opposants qui, refusant de prêter serment, n'entrent pas en exercice[95].

La transition de la Deuxième République vers le Second Empire est alors presque terminée. Le prince-président entreprend une tournée officielle en province, au cours de laquelle il prononce à Bordeaux en octobre : « L'Empire, c'est la paix. » Peu à peu, la nouvelle du changement de régime annoncé se répand. Le , ce changement est proposé par le biais d'un sénatus-consulte[100].

Le , un nouveau plébiscite appelle le peuple à se prononcer sur ce choix. On compte 7 824 000 « oui » contre 253 000 « non ». Après cette validation populaire, Louis-Napoléon Bonaparte se fait proclamer empereur sous le nom de Napoléon III, le , un an jour pour jour après le coup d’État, mais, avec une volonté plus symbolique, quarante-huit ans après le sacre de Napoléon Ier[101].

Plusieurs courants de pensée coexistent durant la Deuxième République, dont l'évolution se révèle très forte. Ainsi, lors des débuts du régime, la polarisation se fait principalement entre les partisans d'une république sociale et les républicains plus modérés, ces derniers regroupant également des royalistes opportunément ralliés, provisoirement, au nouveau régime. L'entente est d'abord bonne entre les deux factions, organisées autour des journaux La Réforme et Le National. Si ce dernier domine très nettement, les deux courants sont représentés au sein du gouvernement provisoire. C’est à l’époque de cette union républicaine que sont adoptées un certain nombre de mesures progressistes et sociales (abolition de l'esclavage, fin de la peine de mort politique, baisse du temps de travail, ateliers nationaux). Les élections législatives de mai 1848 marquant une nette faiblesse du courant socialiste, celui-ci est progressivement exclu de la vie politique[53].

Le « danger rouge » étant provisoirement écarté, les monarchistes et conservateurs s'éloignent peu à peu des républicains modérés pour former le parti de l'Ordre, réuni autour des valeurs du catholicisme et du conservatisme, qui favorise l'accession de Louis-Napoléon Bonaparte au pouvoir. Aux élections législatives de , les modérés sont marginalisés, leur courant étant dépassé à sa droite par le parti de l'Ordre, et à sa gauche par l’émergence du courant démocrate-socialiste, la Montagne. S'il est en partie décapité en juin, ce courant parvient à se maintenir à l'Assemblée jusqu'à la fin de 1851 malgré les persécutions[55].

À l'opposé, le parti de l'Ordre voit émerger un nouveau concurrent qu'il a contribué à créer. Bonaparte s'émancipe en effet peu à peu des conservateurs, et rallie à lui des partisans attirés notamment par ses idées sociales. Un « parti de l’Élysée », bonapartiste, se forme, permettant la marche vers le coup d’État[85].

La Deuxième République favorise, par le biais du suffrage universel, la politisation de la population. Dès le début du régime, la fin de la censure permet une circulation plus facile des idées, notamment au sein des milieux ouvriers. De très nombreux journaux, souvent éphémères, se créent : plus de 300 titres à Paris et quasiment autant en province[102]. Les ateliers nationaux deviennent également un biais pour la propagation de la pensée socialiste chez les ouvriers, ce qui est un des motifs de leur fermeture[46]. Cependant, au début de la République, cette circulation est surtout aisée dans la capitale, ce qui explique la crainte des socialistes face à des élections législatives qu'ils jugent prématurées, mais aussi la différence des cibles de la propagande gouvernementale lors de ces mêmes élections : alors que les idées socialistes sont combattues à Paris, c'est la monarchie qui est crainte en province, où la population pourrait être amenée à suivre les notables[32].

En province, les idées de la Montagne circulent aussi par le biais du folklore, des danses et des chansons[103]. Les clubs et associations sont également un moyen important pour cette propagation au sein de la gauche, ce qui conduit le parti de l'Ordre à en faire interdire plusieurs[104]. Ses propres idées, pour leur part, circulent surtout par le biais de l’Église, de ses missions et processions, et plus généralement par le rôle d'encadrement qu'il juge avoir sur la population[105]. Une division provinciale se crée (notamment visible lors des élections de 1849) avec une France conservatrice au nord et à l'ouest, et une France montagnarde au centre et à l'est : cette carte politique qui se révèle en 1849 s'avère durable[106].

La réaction au coup d’État du 2 décembre est représentative de l'évolution de l'engagement des populations. Alors que la population ouvrière parisienne, encore marquée par les journées de juin 1848, rechigne à défendre un régime qui l’a combattue, la province se mobilise fortement en plusieurs endroits[93]. Cette insurrection de province suscite un long débat entre les conservateurs, qui y voient avant tout une jacquerie tant redoutée avec son lot de destructions et de pillages, et, au contraire, les républicains qui y voient un mouvement de défense de la République. Il est en effet difficile d'évaluer avec précision la limite entre l'engagement politique des paysans et les exactions aux causes plus locales, mais aussi la part d'implication des paysans dans ces mouvements[107].

La révolution de 1848 et la Deuxième République marquent une étape importante dans l'émergence politique des femmes, à l'époque encore considérées aux yeux de la loi comme mineures[108]. Certaines femmes de lettres se manifestent ainsi politiquement, comme George Sand qui s'engage au côté du gouvernement provisoire. Plus encore, les libertés nouvellement acquises, notamment en ce qui concerne les droits de réunion et les publications, entrainent la naissance de plusieurs journaux féministes comme La Voix des femmes, La Politique des femmes ou encore L'Opinion des femmes. Au sein de ces journaux émergent des personnalités de premier plan, telles qu'Eugénie Niboyet, Jeanne Deroin et Désirée Gay[109]. Il est cependant difficile de quantifier cette implication des femmes dans la révolution[110].

Bien que les femmes restent exclues du suffrage universel mis en place à l'époque, elles s'expriment notamment par divers types de publications. Le fond de leur propos varie sans réelle unité. Certaines s'engagent pour le droit au travail, ce qui leur permet d'obtenir des ateliers nationaux qui leur sont destinés. Le désir d'égalité sur des sujets sociaux est également présent, et certaines s'engagent pour le rétablissement du divorce. Enfin, la question politique est importante, et des comités sont créés pour obtenir auprès du gouvernement un réel suffrage universel. Niboyet tente même d'obtenir la candidature de George Sand aux élections législatives, ce que celle-ci refuse[109]. Elles bénéficient d'une certaine audience : ainsi, Armand Marrast, alors maire de Paris, reçoit une délégation de femmes et promet de rapporter leur parole à l'Assemblée[108].

Après les journées de Juin et le tournant conservateur, une vague d'antiféminisme déferle. Les femmes sont en effet soupçonnées d'avoir contribué aux soulèvements, et leur présence au sein des clubs est interdite dès le mois de juillet. Peu à peu, également, l'image d'une femme mal éduquée et trop soumise à la volonté du clergé émerge chez les républicains. Cette image, durable, reste longtemps leur argument rejetant le suffrage des femmes[109].

Les arts reflètent l'ambiance politique de l'époque. Les peintres se font l'écho de l'évolution du régime : L'Abolition de l'esclavage dans les colonies françaises en 1848 de François-Auguste Biard illustre bien l'utopie quarante-huitarde[111], tandis que le célèbre tableau Un enterrement à Ornans, de Gustave Courbet, crée la polémique en étant perçu comme une illustration de la déception du peintre après la victoire des conservateurs en 1849[112]. Si on ne peut parler d'une peinture révolutionnaire, un tournant décisif s'amorce néanmoins, avec l'émergence d'une peinture davantage empreinte d'émotion et la naissance de la peinture de reportage, qui anticipe l'avènement de la photographie[113]. Cette dernière est quant à elle utilisée comme source documentaire. L'Illustration emploie ainsi des photos des personnalités ou des événements, comme la barricade de la rue Saint-Maur-Popincourt du 1848, pour en tirer des gravures qu'elle publie[114].

Le théâtre, pour séduire un public que la crise politique et l'épidémie de choléra pourraient détourner, brocarde le régime à partir de la fin de l'année 1848, présentant la République comme l'héritière de la Terreur[115]. Il s'en prend aussi violemment aux femmes qui militent pour leurs droits[116].

Bien qu'il s'agisse d'une période particulièrement courte, la Deuxième République fait figure de « laboratoire » et d'expérience dans la pratique républicaine en France. Dès 1852, Victor Hugo écrit dans Napoléon le Petit que, désormais, l'idée de République ne sera plus liée à celle de Terreur, car le régime n'a pas vécu dans le sang[117]. Les journées de Juin contribuent pour leur part à la théorie de lutte des classes que définissent Karl Marx et Friedrich Engels à la même époque[118]. L'enthousiasme des premiers mois de 1848 est également une période fondatrice pour les socialistes, et fait naître chez eux l'idée que le socialisme est l'aboutissement de l'idéal républicain. C'est une idée que reprend notamment Jean Jaurès dans son discours d'Albi, en 1903[119]. Les années conservatrices de 1849 et 1850, avec notamment la loi Falloux, ont également un effet sur la mentalité républicaine en accroissant leur anticléricalisme. C'est ainsi que le combat pour la laïcité sera un des grands enjeux de la Troisième République[120].

Cependant, cette période républicaine ne donne pas d'héritage qu'à la gauche. Cette période sans monarque permet en effet à certains conservateurs, qu'ils soient légitimistes ou orléanistes, de voir que le concept de république ne remet pas forcément en cause ni leurs biens, ni leurs principes. C'est ainsi qu'un homme comme Adolphe Thiers, qui a accepté la Deuxième République comme une contrainte temporaire, deviendra l'un des fondateurs de la Troisième[121]. C'est donc de cette période que la gauche et la droite contemporaines tirent une partie de leurs racines communes[122].

La fin de la Deuxième République et le coup d’État de Bonaparte ont également durablement marqué la vie politique française, en donnant naissance à une certaine peur du suffrage universel. La dérive du régime fait apparaître la nécessité d'éduquer le peuple pour lui permettre de voter : l'éducation des masses sera un enjeu de la Troisième République[123]. L'élection de Louis-Napoléon Bonaparte en 1848 a prouvé que le suffrage universel pouvait devenir un danger pour la démocratie lorsqu'il sert à plébisciter un nom célèbre suscitant des espérances diverses et contradictoires[124]

Cette élection du président de la République au suffrage universel est donc durablement rejetée. Lors de l'établissement des lois constitutionnelles de 1875, les radicaux vont jusqu'à demander la suppression de la fonction présidentielle, et son élection est finalement l’œuvre des chambres législatives[125]. Il en va de même au début de la Quatrième République où le souvenir de Bonaparte, mêlé à celui, plus récent, de Pétain, pousse à rejeter à nouveau le suffrage universel pour l'élection présidentielle[126]. De même, lorsque Charles de Gaulle propose un référendum pour que le président soit de nouveau élu au suffrage universel, le tollé de la part de la classe politique (à l'exception des gaullistes de l'UNR) est général, sans pour autant empêcher une nette majorité du « oui » de l'emporter[127],[128]

Après sa chute, le régime reste très présent dans la littérature, sous la plume d'écrivains comme Gustave Flaubert, qui le met en scène en 1869 dans L'Éducation sentimentale, ou encore de Victor Hugo qui en brosse un portrait élogieux en opposition tranchée avec le Second Empire. D'autres témoins de l'époque ont laissé de précieuses sources, qu'il s'agisse des mémoires de Charles de Rémusat, d'Alexis de Tocqueville, ou de la correspondance de George Sand[129]. Karl Marx a également analysé cette époque sous l'optique de la « lutte des classes »[130].

Par la suite, le cinéma aussi s'inspire de la période, par exemple avec le documentaire 1848 commenté par Bernard Blier, qui est, en 1950, nommé pour l'Oscar du meilleur court métrage documentaire[131].

L'historiographie de la Deuxième République a longtemps été principalement limitée aux mois de 1848 suivant la révolution : ceux qui ont traité cette période ont souvent été guidés par leurs opinions politiques lorsqu'ils ont mis en place, tantôt la « légende rose » d'une République progressiste apportant la fin de l'esclavage, le suffrage universel et le début de la résolution de la question sociale, traitreusement abattue par « Badinguet » ; tantôt la « légende noire » d'une République idéaliste, sombrant dans l'improvisation stérile et dangereuse[132]. Cela s'est longtemps traduit par une opposition entre historiens spécialistes de la Seconde République et du Second Empire, les uns et les autres s'accusant mutuellement d'une trop grande complaisance à l'égard de leur sujet d'étude[133].

Depuis le milieu du XXe siècle, cependant, les historiens se penchent de plus en plus sur la période de 1849 à 1851, qui voit le centre de la vie politique française se déplacer de Paris vers la province par le biais du suffrage universel. Cette dynamique trouve son origine dans le paradigme labroussien alors en vogue, qui privilégie les études à l'échelle régionale ou départementale[134]. Par ailleurs des historiens étrangers se sont penchés sur le xixe siècle français, avec une approche plus culturelle que politique, contribuant à un renouvellement historiographique[135]. Tous ces travaux entraînent une meilleure compréhension, moins politisée, du régime[136]. Toutefois les recherches sur les années 1849 et 1850 restent trop peu nombreuses par rapport à celles sur le début et la fin du régime[134].

Seamless Wikipedia browsing. On steroids.

Every time you click a link to Wikipedia, Wiktionary or Wikiquote in your browser's search results, it will show the modern Wikiwand interface.

Wikiwand extension is a five stars, simple, with minimum permission required to keep your browsing private, safe and transparent.