Top Qs

Chronologie

Chat

Contexte

Chronologie des pharaons de l'Égypte antique

page de liste de Wikipédia De Wikipédia, l'encyclopédie libre

Remove ads

La période pharaonique en Égypte antique s'étend sur environ 3 000 ans et se décompose en onze grandes périodes incluant trente-trois dynasties de souverains. Les sources nécessaires à l'établissement d'une chronologie sont multiples et comprennent les listes royales établies depuis l'Antiquité et les travaux et découvertes des égyptologues depuis le XIXe siècle.

Remove ads

Sources documentaires

Résumé

Contexte

Listes royales

Les listes modernes de pharaons sont basées sur des listes de rois de l'Égypte ancienne et des listes historiques ultérieures, comme l'Ægyptiaca de Manéthon de Sebennytos. Les égyptologues et historiens appellent à la prudence sur la crédibilité, l'exactitude et l'exhaustivité de ces sources, dont beaucoup ont été écrites longtemps après les règnes qu'elles rapportent[1]. Ces anciennes listes de rois sont également souvent endommagées, incohérentes entre elles ou sélectives.

Les principales listes de rois sont les suivantes[2] :

- les sceaux-cylindres de Den, Ire dynastie : sceaux-cylindres trouvés dans la tombe de Den qui donnent les noms des rois de la première dynastie, de Narmer à Den, par leur nom d'Horus[3].

- le sceau-cylindre de Qâ, Ire dynastie : sceau-cylindre trouvé dans la tombe de Qâ qui donne les noms des rois de la première dynastie, de Narmer à Qâ, par leur nom d'Horus[3].

- la pierre de Palerme, Ve dynastie : grand fragment en basalte noir d'un monument où figuraient les annales royales, comprenant la liste (désormais incomplète) des rois qui ont gouverné l'Égypte, des dynasties 0 à V, jusqu'au roi Néferirkarê Kakaï[4].

- la liste des rois de Gizeh, fin Ve[5] / début VIe dynastie : écrite à l'encre rouge, verte et noire sur du bois de cèdre recouvert de gypse, elle a été trouvée en 1905 dans la sépulture du haut fonctionnaire Mesdjerou et de sa femme Hetep-neferet. Très endommagée, seuls six noms de rois peuvent y être lus[6].

- la pierre de Saqqarah Sud, VIe dynastie : couvercle de basalte noir du sarcophage de la reine Ânkhésenpépi IV, épouse de Pépi Ier. Inscrite sur les deux faces du sarcophage, la liste est en grande partie effacée et illisible.

- la liste de Karnak, XVIIIe dynastie : gravée sur du calcaire, elle était située dans le coin sud-ouest de la salle des fêtes de Thoutmôsis III (en), au milieu de l'enceinte d'Amon-Rê, dans le temple de Karnak, à Louxor. Conservée au Louvre, elle est très endommagée. La particularité de cette liste est qu'elle cite de nombreux rois de la Deuxième Période intermédiaire, bien qu'aucun ordre clair ne soit présent dans cette liste, ne permettant pas de l'utiliser dans un objectif de classement chronologique des rois.

- la table de Saqqarah, XIXe dynastie : liste de cinquante-huit pharaons, gravée sur pierre, découverte en 1861 dans la nécropole de Saqqarah dans la tombe du scribe Tounroï. Elle rassemble les noms des pharaons depuis ceux de la Ire dynastie jusqu'à Ramsès II tout en omettant ceux des deux premières périodes intermédiaires.

- la liste d'Abydos, XIXe dynastie : située sur un mur du temple d'Abydos, elle présente les cartouches de soixante-seize rois ayant précédé Séthi Ier et mentionne certains des souverains de la Ire à la XIXe dynastie. Elle omet toutefois les rois de la fin de la Première Période intermédiaire et tous les rois de la Deuxième Période intermédiaire.

- le Canon royal de Turin, XIXe dynastie : papyrus écrit en hiératique découvert en 1822 à Thèbes, datant du début de l'époque ramesside. Le document mentionne une liste de dieux et les noms et années de règne de plus de trois cents pharaons, depuis le règne des dieux jusqu'aux débuts de la XVIIIe dynastie.

- Ægyptiaca de Manéthon de Sebennytos, prêtre égyptien du IVe siècle av. J.-C. : cet ouvrage, rédigé en grec sous le règne de Ptolémée Ier, est le premier à regrouper les règnes des rois d'Égypte en dynasties. Il présente ainsi trente dynasties compilées grâce aux listes royales des bibliothèques des temples et aux fonds documentaire de la bibliothèque d'Alexandrie. Le texte original est désormais perdu, mais est repris environ trois siècles plus tard par Sextus Julius Africanus qui rédige le Chronographiai, ouvrage en cinq volumes rassemblant la chronologie égyptienne, la mythologie grecque et l'histoire juive. Eusèbe de Césarée a lui aussi constitué une liste inspirée de Manéthon dont deux versions nous sont parvenues, l'une par le moine Georges le Syncelle, dit Syncellus, à qui on doit également la liste d'Africanus, l'autre, dite version arménienne, directement du livre d'Eusebius.

Principaux travaux égyptologiques

La liste des pharaons, classés par ordre chronologique et regroupés par dynastie, provient de ces nombreuses sources et est sujette à discussion, surtout pour les temps les plus anciens et les périodes troubles. Le nom retenu pour chaque pharaon est celui le plus couramment rencontré dans l'égyptologie francophone. La titulature complète de chaque pharaon est donnée sur la page de chacun. Les dates et durées de règnes peuvent varier selon les sources et sont encore soumises à débat au fil de l'avancée des recherches. Les références modernes les plus fiables sont de :

- Jean Vercoutter, pour la période allant de la Ire à la VIe dynastie (l'ouvrage est toutefois daté[7]) : Jean Vercoutter, L'Égypte et la vallée du Nil : Des origines à la fin de l'Ancien Empire 12000-2000 Av. J.-C., t. 1, Paris, Presses universitaires de France, coll. « Nouvelle Clio », (ISBN 978-2-13-044157-1) ;

- Toby A. H. Wilkinson, pour la fin de la Période prédynastique à la IIIe dynastie : (en) Toby Alexander Howard Wilkinson, Early dynastic Egypt, Londres, New-York, Routledge, , 436 p. (ISBN 978-0415186339) ;

- Michel Baud, pour la IIIe dynastie : Michel Baud, Djéser et la IIIe dynastie, Paris, Pygmalion, , 301 p. (ISBN 978-2857047797) ;

- Yannis Gourdon, pour les VIe à VIIIe dynasties : Yannis Gourdon, Pépy Ier et la VIe dynastie, Paris, Pygmalion, , 429 p. (ISBN 978-2-7564-0558-2 et 2-7564-0558-2) ;

- Claude Vandersleyen, pour la période allant de la VIIIe à la XXe dynastie : Claude Vandersleyen, L'Égypte et la Vallée du Nil : De la fin de l'Ancien Empire à la fin du Nouvel Empire, t. 2, Paris, PUF, coll. « Nouvelle Clio », , 710 p. (ISBN 978-2130465522) ;

- Kim Steven Bardrum Ryholt et Julien Siesse, pour le Deuxième Période intermédiaire :

- (en) Kim Ryholt, The Political Situation in Egypt during the Second Intermediate Period, c.1800-1550 BC, Copenhague, Museum Tusculanum Press, , 463 p. (ISBN 87-7289-421-0) ;

- Julien Siesse, La XIIIe dynastie : Histoire de la fin du Moyen Empire égyptien, Paris, Sorbonne Université Presses, coll. « Passé Présent », (ISBN 9791023105674) ;

- Kenneth Anderson Kitchen, pour l'époque ramesside et la Troisième Période intermédiaire : (en) Kenneth Anderson Kitchen, The Third Intermediate Period in Egypt (1100–650 BC), Aris & Phillips Limited, , 3e éd., 608 p. (ISBN 978-0856682988) ;

- Frédéric Payraudeau, pour la période allant de la XXIe à la XXXe dynastie : Frédéric Payraudeau, L'Égypte et la Vallée du Nil : Les époques tardives, t. 3, Paris, PUF, coll. « Nouvelle Clio », , 624 p. (ISBN 978-2130591368) ;

- Certains travaux pour la totalité de la chronologie :

- (de) Jürgen von Beckerath, Chronologie des pharaonischen Ägypten. Die Zeitbestimmung der ägyptischen Geschichte von der Vorzeit bis 332 v. Chr., Mayence, Éditions Philipp von Zabern, coll. « Münchner Ägyptologische Studien » (no 46), (ISBN 3-8053-2310-7) ;

- Peter A. Clayton (trad. de l'anglais par Florence Maruéjol), Chronique des pharaons : L'histoire règne par règne des souverains et des dynasties de l'Égypte ancienne [« Chronicle of The Pharaohs »], Paris, Casterman, (1re éd. 1994) ;

- Nicolas Grimal, Histoire de l'Égypte ancienne, Paris, éditions Fayard, , 602 p. (ISBN 978-2213021911) ;

- (en) Rolf Krauss, Ancient Egyptian Chronology, Brill Academic Publishers, (ISBN 9004113851) ;

- (en) Donald Bruce Redford, Pharaonic King-Lists, Annals, and Day-Books: A Contribution to the Study of the Egyptian Sense of History, Mississauga, Ontario, SSEA Publication IV, ;

- (en) Donald Bruce Redford, Egypt, Canaan, and Israel in Ancient Times, Princeton University Press, , Le Caire ;

- (en) Ian Shaw, The Oxford History of Ancient Egypt, Oxford University Press, , 552 p. (ISBN 978-0-19-280458-7, lire en ligne) ;

- Les travaux de James Henry Breasted, Hans Wolfgang Helck, Barry J. Kemp, Eduard Meyer, Pascal Vernus et Jean Yoyotte sont également à prendre en compte du fait de leur qualité reconnue et des résultats importants qui s'y trouvent :

- (en) James Henry Breasted, Ancient Records of Egypt : The Eighteenth Dynasty, vol. 2, University of Illinois Press, , 456 p. (ISBN 978-0252069741) ;

- (de) Hans Wolfgang Helck, Untersuchungen zur Thinitenzeit, vol. 45, Wiesbaden, Harrassowitz, coll. « Ägyptologische Abhandlungen », (ISBN 3-447-02677-4) ;

- (en) Barry J. Kemp, Ancient Egypt, Anatomy of a Civilization, Londres, New York, Routledge, , 2e éd., 437 p. (ISBN 978-0415235501) ;

- Eduard Meyer, Geschichte des Alterthums, 5 tomes, Stuttgart, 1884–1902.

Remove ads

Liste des pharaons

Résumé

Contexte

Période prédynastique

La Période prédynastique s'étend d'environ 8000 à 3150 avant notre ère. La Dynastie zéro s'étend, selon Nicolas Grimal, de 3500 à 3150 avant notre ère.

Cette période, encore assez mal connue, recouvre les temps qui précédent l’unification du pays et l’établissement des premières institutions pharaoniques. Elle commence avec la sédentarisation de diverses peuplades au bord du Nil puis le développement de l’agriculture et de l’élevage à la fin du néolithique.

Durant cette période, apparaissent les premiers hiéroglyphes archaïques, notamment sous le règne de Scorpion Ier, bien que le caractère proprement linguistique de ces signes n'est pas partagé par tous les chercheurs. L'identification de potentiels rois archaïques a été faite même si ceci n'est pas consensuel parmi les chercheurs[8], comme Doigt Escargot, Poisson, Cigogne, Chien, Taureau, Animal, Faucon, Lion et Tête de vache[9] ainsi que les noms du tableau suivant.

Les souverains mentionnés dans cette liste ne sont pas classés par ordre chronologique de succession car certains d'entre-eux ont peut-être eu des règnes contemporains[10].

Période thinite

Pour cette période reculée, il est difficile d'établir une chronologie. La Ire dynastie s'établit environ entre les années 3085 et 2850 et la IIe dynastie entre les années 2850 et 2687. Ces dates sont approximatives et sont différentes suivant les chronologies établies par les différents chercheurs.

Ancien Empire

Première Période intermédiaire

Les VIIe et VIIIe dynasties sont parfois classées dans l'Ancien Empire. Les rois des IXe et Xe dynastie héracléopolitaines sont très mal connues, ici ne sont présentés que les rois attestés sans ordre chronologique précis. Montouhotep II, roi thébain de la XIe dynastie, met fin à la Première Période intermédiaire en réunifiant le pays.

Moyen Empire

Le Moyen Empire, qui s'intercale entre les deux périodes intermédiaires, commence vers -2033 sous le règne de Montouhotep II, lorsque celui-ci réunifie le royaume après la prise de Héracléopolis. Cette période se finit à la chute de la XIIIe dynastie vers -1650.

Elle se termine à la mort de Néférousobek, épouse d'Amenemhat IV en -1783.

La XIe dynastie est marquée par les luttes contre les opposants mais également par différentes expéditions afin de ramener des matières premières précieuses. Montouhotep II entame une campagne de construction d'une grande ampleur qui est poursuivie par son fils. Cette dynastie s'éteint au décès de Montouhotep IV et Amenemhat Ier inaugure la XIIe dynastie qui se caractérise par une succession de règnes relativement longs. Les différents pharaons parviennent à imposer leur autorité sur l'ensemble du pays, en exerçant un contrôle plus strict des nomarques, en pacifiant les frontières et en sécurisant les routes commerciales grâce aux nombreuses campagnes militaires, ce qui favorise le retour de la prospérité et de l'équilibre, recherchés depuis l'Ancien Empire. Si la XIIIe dynastie semble instable politiquement du fait d'une succession rapide de régnes courts et de la prise du pouvoir par des roturiers à plusieurs reprises, l'Égypte semble toujours stable et prospère, avec une administration stable et bien organisée, parfaite héritière de la XIIe dynastie. À la chute de cette XIIIe dynastie, l'Égypte est divisée et la Deuxième Période intermédiaire débute.

Deuxième Période intermédiaire

La Deuxième Période intermédiaire débute aux alentours de -1650 à la chute de la XIIIe dynastie et prend fin aux alentours de -1550, lorsque l'Égypte est réunifiée sous le règne d'Ahmôsis Ier, premier roi de la XVIIIe dynastie.

Cette période est caractérisée par le royaume thébain des XVIe et XVIIe dynasties, contrôlant le sud de l'Égypte, et le royaume des Hyksôs de la XVe dynastie, basé à Avaris, d'origine sémitique et contrôlant au moins le delta oriental de l'Égypte. À la suite de la guerre entre ces deux royaumes à la fin de la XVIIe dynastie, les occupants sémitiques sont chassés et le pays est réunifié avec comme capitale Thèbes.

Nouvel Empire

Le Nouvel Empire est initié par Ahmôsis Ier en -1549 lorsqu'il devient roi de Thèbes et s'achève en -1069 avec la disparition de Ramsès XI.

Cette période est la plus prospère de toute l'histoire égyptienne, synonyme de raffinement et d'évolutions. C'est de cette époque que nous viennent les plus beaux témoignages architecturaux dont les « demeures des millions d'années », le temple de Louxor, la tombe de Séthi Ier, le Ramesséum, les temples d'Abou Simbel, etc.

La XVIIIe dynastie est une des dynasties les mieux connues de l'Égypte ancienne. Elle marque l'apogée de l'Égypte pharaonique et va être dominée par une vraie lignée de sang : les Amenhotep et les Thoutmôsis. Le premier souverain, Ahmôsis Ier, puis son successeur Amenhotep Ier, parviennent à l'unification des Deux Terres, et contribuent ainsi à la prospérité du pays. Les premiers rois de la dynastie vont s'avérer de grands guerriers en partant à la conquête des royaumes adjacents et édifient un Empire qui s'étend jusqu'à l'Euphrate, où ils entrent en contact pour la première fois avec une autre grande puissance, le Mittani, qui après des affrontements jusque sous Amenhotep II, finit par conclure une paix sous Thoutmôsis IV. Cette paix favorise un essor culturel inégalé qui est amplifié par la reprise de l'importation d'or, d'argent et de pierres précieuses. L'arrivée au pouvoir de l'hérétique Akhenaton, qui impose le culte du dieu Aton et délaisse la politique extérieure, marque le commencement du déclin de cette dynastie qui laissera sa place à celle dite des Ramessides.

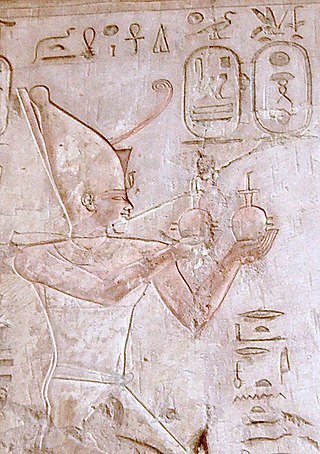

Malgré son nom, c'est Séthi Ier qui fonde véritablement la XIXe dynastie mais c'est toutefois son fils Ramsès II qui laisse l'empreinte la plus importante au cours de son règne long de soixante-six ans. Grand constructeur, il fait édifier de nombreux monuments, temples et statues colossales, en particulier à Louxor, Karnak et Abou Simbel et crée une nouvelle capitale dans le delta du Nil, Pi-Ramsès. Après le règne de son fils Mérenptah, qui repousse notamment les Peuples de la mer, débute une période d'anarchie due aux querelles de succession jusqu'à l'arrivée de Sethnakht, général en chef des armées. Il profite de l'anarchie régnant sous le règne de Taousert, épouse de Séthi II, et prend le pouvoir en éliminant les derniers prétendants au trône. Le règne de son fils Ramsès III marque l'apogée de la dynastie. Après le règne de Ramsès IV, une crise dynastique survient et une série de sécheresses, la famine, les troubles civils et une importante corruption, achèvent d'amplifier l'anarchie et le déclin de la dynastie. Les derniers souverains, assistent impuissants, d'abord aux pillages des tombes dans la vallée des Rois et la vallée des Reines, puis à l'ascension des Grands prêtres d'Amon à Thèbes qui marque le début de la Troisième Période intermédiaire.

Troisième Période intermédiaire

La Troisième Période intermédiaire est la troisième transition qui relie les deux grandes époques du Nouvel Empire et de la Basse époque. Elle débute en -1069 lorsque Smendès Ier prend le contrôle de la Basse-Égypte et épouse Tentamon, fille de Ramsès XI ; tandis que Hérihor, grand prêtre d'Amon à Thèbes, fonde une dynastie parallèle et dirige la Haute-Égypte depuis Thèbes. Elle s'achève en -695 lorsque Bakenranef est capturé et brûlé vif par Chabaka, futur roi de la XXVe dynastie.

Cette période est dominée par des dynasties issues de peuplades libyennes installées dans le delta du Nil, tandis que la Haute-Égypte glisse peu à peu de l'emprise des prêtres d'Amon à l'influence de plus en plus importantes du royaume de Napata.

La XXIe dynastie est dirigée depuis Tanis et le pouvoir de celle-ci se limite à la Basse-Égypte. Les bâtisseurs de cette dynastie vont procéder à un ingénieux recyclage des monuments de la XXe dynastie, avec un raffinement beaucoup plus systématique. Les temples, monuments et obélisques de Pi-Ramsès, l'ancienne capitale, sont ainsi démantelés et déménagés à Tanis afin d'orner la nouvelle cité des pharaons. Malgré des alliances entre la Haute et la Basse-Égypte, le royaume est toujours en proie aux conflits et les mercenaires libyens appelés en renfort prennent peu à peu le contrôle des principales fonctions militaires et religieuses. La fin de la XXIe dynastie est marquée par des luttes de successions, amplifiées par la crise économique et la corruption. Les Libyens, qui occupent les postes les plus importants de l'armée, voient leur influence grandir, et Sheshonq Ier profite de l'anarchie pour s'emparer du pouvoir à la mort de Psousennès II et fonde la dynastie dite de Bubastis, sa ville d'origine.

Pendant cette dynastie, les pharaons délèguent une grande partie de leur pouvoir aux Grands prêtres d'Amon. Peu à peu, des révoltes et rébellions éclatent et au cours de la XXIIIe dynastie, qui règne en parallèle avec les XXIIe, XXIVe et XXVe dynasties, la rivalité dynastique et les compétitions entre différentes lignées provoquent l'éclatement du pays en plusieurs royaumes indépendants : Léontopolis, Héracléopolis Magna, Hermopolis Magna, Lycopolis, puis celui de Saïs lors de la XXIVe dynastie, qui disparaît à la mort de Bakenranef.

Basse époque

La Basse époque débute vers -775 avec l'arrivée au pouvoir d'Alara, roi de Napata, ville du royaume de Koush, dans l'actuel Soudan et se termine à la défaite de Darius III en -332.

Elle débute par la dynastie des Nubiens, qui sont ensuite remplacés par les Saïtes et les Perses.

Malgré la réunification du pays par Piânkhy, la Basse époque est une période de forte instabilité caractérisée par des prises de pouvoir successives par des souverains étrangers, entrecoupée de courtes périodes d'indépendance. En effet, la dynastie nubienne fut balayée après un peu plus d'un siècle par les Assyriens qui envahirent et pillèrent Thèbes. Profitant de la déroute de Tanoutamon, le futur Psammétique Ier, alors gouverneur de Saïs, prend le contrôle de la région et réussit à expulser les Assyriens grâce à des mercenaires Lydiens et Grecs et ainsi rétablir l'unité du pays.

Les Perses prennent une première fois le pouvoir grâce à Cambyse II qui défait Psammétique III en -525, mais sont chassés après une révolte à la suite de laquelle Amyrtée, unique représentant de la XXVIIIe dynastie, règne sur une partie de l'Égypte. Il est lui-même renversé quelques années plus tard par Néphéritès Ier, dont les successeurs réussissent à résister aux attaques perses jusqu'aux révoltes sous le règne de Néphéritès II qui, incapable de maintenir l'unité du pays, est à son tour renversé par Nectanébo Ier, alors prince et général de Sebennytos, qui fonde la dernière dynastie de pharaons d'origine égyptienne.

Nectanébo Ier et ses deux successeurs réussissent à maintenir la prospérité du royaume malgré les crises de palais et l'envahisseur perse, et engagent un immense programme d’amélioration et d'embellissement des bâtiments (premier pylône du temple de Karnak, temple de Philæ). La XXXe dynastie est finalement vaincue par les Perses et Artaxerxès III inaugure la deuxième période perse achéménide qui fut une des plus noires de l'Égypte antique en raison des maltraitances et de l'oppression envers le peuple, du pillage des temples, des animaux saints et des taureaux Apis envoyés à la boucherie, etc.

La Basse époque prend fin lorsque Darius III est défait par le Roi de Macédoine, Alexandre le Grand, qui est accueilli par la population comme un libérateur.

Période macédonienne

La Période macédonienne commence avec l'arrivée en Égypte d'Alexandre le Grand à l'automne -332 après la fuite de Darius III et se termine avec l'assassinat de son fils Alexandre IV en -309.

Cette courte période ne permet pas aux Macédoniens de s'affirmer : Philippe III est frappé d'une incapacité mentale provoquée par l'ingestion d'un poison (ou due à l'épilepsie) et Alexandre IV est un enfant-roi qui ne règne concrètement jamais, le pouvoir étant disputé par les régents Polyperchon et Cassandre (roi). C'est alors un des généraux d'Alexandre le Grand qui s'empare du pouvoir.

Période ptolémaïque

La Période ptolémaïque s'étend de -323 à -30. Elle doit son nom à Ptolémée, fils de Lagos (d'où son autre appellation de « lagide »).

Durant cette dynastie, le pays connaît une réorganisation sociale et économique. Les plus importants postes administratifs, économiques et militaires sont occupés par les Grecs et les Macédoniens, les Égyptiens se contentant des postes subalternes.

Les Ptolémées inaugurent de nombreuses constructions rivalisant avec celles du Nouvel Empire, comme le phare d'Alexandrie, la bibliothèque d'Alexandrie ou le temple d'Hathor à Dendérah.

La deuxième moitié de la dynastie est marquée par les nombreuses querelles intestines et les luttes politiques pour le pouvoir qui engendrent un déclin économique et l'affaiblissement du pays, provoquant la fin de l'Égypte pharaonique, mais aussi de la période hellénistique.

Remove ads

Annexes

Wikiwand - on

Seamless Wikipedia browsing. On steroids.

Remove ads