Arles sous le gouvernement des podestats

De Wikipédia, l'encyclopédie libre

Arles sous le gouvernement des podestats est une période très brève, au début du XIIIe siècle, de l'histoire de la cité rhodanienne. Le gouvernement des podestats est une forme de gouvernement communal mis en place en 1220 et succédant au consulat, instauré un siècle plus tôt. Il correspond à un nouvel et précaire équilibre des forces communales en relation avec l'environnement politique complexe de l'époque, apportant principalement des limitations aux prérogatives de l’archevêque.

La podestarie est créée à l'image de celles de l'Italie voisine avec qui la cité arlésienne entretient de nombreux contacts. Ce mode d'administration se traduit par le fait de confier la conduite de la ville à un personnage appelé podestat, véritable gouverneur de la cité. Il s'agit généralement d'un étranger — plus précisément d'un Italien — non lié aux factions arlésiennes, recruté et renouvelé chaque année pour assurer un gouvernement neutre ; il est muni de pouvoirs temporaires mais toutefois très étendus.

Sous la conduite de ces représentants, la République d'Arles[N 1], bénéficiant d'un contexte apaisé, atteint son apogée politique, accroît son territoire et, de manière très opportuniste, traite avec l'ensemble des partis présents en Provence et dans le Royaume d'Arles.

Moins de quinze ans plus tard, vers 1233-1234, cet équilibre se rompt du fait des revendications de nouvelles classes sociales enrichies, de la mort d'un archevêque conciliant, Hugues Béroard, et surtout du nouveau contexte politique qui se dessine en Provence où se croisent de nombreux intérêts : ceux de l'empereur Frédéric II, du pape Grégoire IX, du comte de Toulouse Raymond VII, du comte de Provence Raimond Berenger et de la couronne de France.

En 1235, dans cette Provence et dans cette cité enflammées, un coup d'État communal met fin à ce mode de gouvernement éphémère pour installer un nouveau pouvoir plus proche du patriciat : la Confrérie des bailes. Pourtant, à Arles, ce n'est pas la fin des podestats dont la présence épisodique est attestée jusqu'en 1251, mais ce n'est plus leur gouvernement. Dans une cité dominée successivement par plusieurs puissances, ces derniers podestats désormais plus chefs de partis que réels arbitres participeront aux dernières années de la République d'Arles et de son autonomie communale, toutes les deux vaincues par les forces centralisatrices des comtes de Provence successifs, une première fois par Raimond Berenger puis, définitivement, par Charles d'Anjou.

Contexte de la Provence rhodanienne

Résumé

Contexte

Au début des années 1210, juste après la croisade des Albigeois, la situation politique à Arles et aux alentours devient très complexe, avec de nombreux acteurs aux intérêts souvent opposés. Outre les croisés de Simon IV de Montfort, dont la présence en Provence bien que déstabilisatrice n'est finalement qu'éphémère, plusieurs puissances, traditionnelles et nouvelles, s'y affrontent.

La Provence : un carrefour d'ambitions

Le comte de Toulouse et marquis de Provence : le retour

Après l'assassinat du légat du pape, Pierre de Castelnau, en 1208[N 2] par un écuyer de Raymond VI, le pape avait excommunié le comte de Toulouse, accusé de favoriser l'hérésie cathare, et réussi à faire lever une croisade contre les « infidèles » du Midi.

Face à cette menace, Raymond VI doit faire amende honorable à Saint-Gilles le , devant les légats du pape[N 3] et pour protéger ses terres, le comte demande à se joindre à la croisade. Mais en raison de l'attitude des chevaliers français qui peu à peu confisquent les fiefs languedociens, Raymond VI[N 4] prend ouvertement en 1211 la tête d'une rébellion. En effet, cette croisade, au-delà du prétexte religieux, menace désormais l'indépendance méridionale. Dans cette cristallisation des oppositions, le comte de Toulouse est soutenu par le très orthodoxe roi d'Aragon, Pierre II le vainqueur des Musulmans.

Le désastre de Muret, le , met fin à ce rêve d'un Midi indépendant et à la souveraineté du comte. En novembre 1215, Raimond doit se présenter à Rome, où le IVe concile du Latran débat du sort de son comté. Raimond VI y est déchu de ses droits au profit de Simon de Monfort, mais le pape préserve le marquisat de Provence au profit de son fils, le futur Raymond VII[1],[N 5].

Anéanti à Rome à la suite de ce concile qui le dépossède de nombreuses terres et met sous séquestre temporaire au profit de l'Église le Comtat-Venaissin, le comte de Toulouse retrouve des raisons d'espérer dès son retour en Provence où son fils et lui sont accueillis avec enthousiasme par les communes traversées. Tandis que Raymond VI se rend en Aragon, le jeune Raymond, plus entreprenant que son père, met le siège devant Beaucaire, tenue par les troupes françaises, et la conquiert le . Ce premier succès marque un retournement de la fortune des armes qui accompagne la maison de Toulouse pendant quelques années[2],[N 6]. Ces succès soulèvent un grand enthousiasme chez les partisans du comte de Toulouse, notamment la ville de Marseille ainsi que, à Arles, les familles des Baux et des Porcelet ; ils lui donnent surtout une nouvelle crédibilité en tant que puissance intervenant dans les affaires provençales et arlésiennes.

Le comte de Provence : la reconquête du pouvoir par de nouvelles alliances

Après la mort du comte de Provence, Alphonse II, en février 1209 et celle du principal soutien du comté, le roi d'Aragon, Pierre II, à la bataille de Muret qui voit en 1213 la défaite d'une coalition occitane, le pouvoir comtal est en déshérence, ce qui favorise l'esprit d'indépendance des grands et des consulats, à l'exception remarquable de celui d'Arles contrôlé par l'archevêque.

Cette agitation est aggravée par la division du parti catalan entre les partisans de Garsende veuve d'Alphonse et ceux de Nino fils du comte Sanche qui veut, semble-t-il, évincer le jeune Raimond Berenger[N 7], fils et héritier d'Alfonse[3]. Son évasion en 1216 du château de Monzón d'Aragon où il était retenu et son retour en Provence redonnent espoir à ses partisans mais consomment la rupture définitive avec le royaume d'Aragon[3].

Sous la tutelle de Gersende[N 8] qui réside à Aix-en-Provence[N 9], le conseil de régence, désormais en manque de soutien, adopte une nouvelle politique et, en rupture avec celle d'Alphonse, se rapproche de l'Église et s'efforce dans un premier temps de régler à l'amiable les nombreux contentieux tout en sauvegardant la souveraineté comtale[4]. Elle entreprend également de réduire l'autonomie des familles aristocratiques en s'appuyant sur le haut clergé provençal dont l'énergique représentant d'Arles l'archevêque Michel de Mouriès[N 10]. Ainsi, à la fin des années 1210, le pouvoir comtal désormais obligé de l'Église, s'il n'est plus en déshérence, est encore loin d'être restauré, d'autant plus que d'autres compétiteurs essaient de profiter de cette situation de faiblesse des deux puissances traditionnelles et locales du Midi de la France.

Le saint-Empire germanique : une présence plus affirmée

Depuis le milieu du XIe siècle, la Provence, « terre d'Empire », dépend de la suzeraineté de l'empereur du Saint-Empire germanique traditionnellement représenté dans le royaume d'Arles par l'archevêque de la ville. En 1209 toutefois, l'empereur Otton de Brunswick pour affirmer sa présence y nomme comme représentant un proche, Gervais de Tilbury, avec le titre de Maréchal de la cour impériale pour le royaume d'Arles. Puis en ce début de XIIIe siècle, un événement majeur, après la bataille de Muret, redistribue les cartes politiques et les alliances : c'est le , la défaite de ce même empereur Otton lors de la bataille de Bouvines qui porte un coup mortel à sa puissance. Une autre dynastie apparaît, celle des Hohenstaufen, dans un premier temps soutenue à la fois par le roi de France et le pape Innocent III.

Ce nouvel empereur, Frédéric II, est très bien accueilli. Les grands du royaume d’Arles n’éprouvent aucune difficulté à prêter allégeance au nouveau roi des Romains. De nombreux seigneurs ecclésiastiques ont de bonnes raisons de se ranger aux côtés du parti vainqueur, champion de l’Église, et qui peut les défendre contre les usurpations incessantes de la féodalité laïque. Aussi, quand, en novembre 1214, Frédéric II vient tenir une diète à Bâle, les prélats du royaume d’Arles ne demeurent pas à l’écart[5].

Arles est, suivant l’expression de l’époque, la capitale de la Provence et le siège principal de l’Empire dans ces contrées : c’est dans sa cathédrale que sont couronnés les rois du pays. Aussi Frédéric adresse-t-il à l’archevêque Michel de Morèse un diplôme où sont explicitement reconnus ses droits et prérogatives et où sont énumérées ses possessions. La comparaison du diplôme d'Arles avec le diplôme contemporain de la ville de Vienne montre toutefois que les droits de l’archevêque d’Arles sont moins étendus que ceux du métropolitain de Vienne en raison notamment du développement à Arles d’un pouvoir rival à celui de l’Église, celui des consuls dirigeant la commune. Frédéric II, ménageant à la fois la commune et l’archevêque, reconnaît le droit de la ville à être régie par des consuls élus chaque année sous la suzeraineté de l’archevêque qui les nomme ou participe à leur désignation[5]. Toutefois en dépit des bonnes relations entre l'Empire et l'Église, ce n'est plus l'archevêque qui représente les intérêts de l'empereur en Provence, mais un membre de la noblesse provençale, Guillaume Ier des Baux, nommé vice-roi du Royaume d'Arles en 1215[6].

La papauté : exploiter la réforme grégorienne et le concile de Latran

Le concile de Latran de 1215, tenu sous le pape Innocent III inspirateur de la croisade des Albigeois de 1209, qui avait prononcé la déchéance de Raimond VI et confié l'administration du Comtat-Venaissin à l'Église, avait en quelque sorte transformé celle-ci en un acteur directement impliqué dans les conflits politiques affectant la région du bas-Rhône.

Bien qu'Arles ne soit pas l'objet unique de leurs préoccupations, les papes suivants Honorius III et Grégoire IX deviennent donc des acteurs importants de l'histoire arlésienne en raison de leur politique, aussi bien religieuse que temporelle, que relaie l'épiscopat provençal et de leurs décisions favorisant tel ou tel parti dans les conflits de ce début du XIIIe siècle.

Honorius III, pape de 1216 à 1227, est l'ancien tuteur de l'empereur Frédéric II confié à la garde d'Innocent III par l’impératrice Constance. Dès le début de son sacerdoce, il se consacre à relancer la réforme de l'Église et la Cinquième croisade (1217-1221), commencée en vain par son prédécesseur. Dans le Midi, il soutient la Croisade des Albigeois et confirme Simon IV de Montfort dans sa conquête des territoires de Raymond VI de Toulouse dont il est un adversaire résolu. En 1227, il est remplacé par Grégoire IX qui reprend les théories théocratiques d’Innocent III (1198-1216) justifiant la souveraineté absolue du pape et la consécration par laquelle seul le pape fait l’empereur.

La cité : le problème du partage du pouvoir et des richesses

Une ville riche et un pouvoir communal disputé

La ville d'Arles est organisée depuis longtemps en différents « quartiers », héritage du développement historique de la cité, chacun de ses quartiers dépendant d'une seigneurie féodale. On trouve ainsi au début du XIIIe siècle plusieurs fiefs urbains dans la ville, notamment : la Cité avec l'archevêque pour seigneur, le Vieux-Bourg (appelé souvent Bourg) au sud qui dépend des Porcelet, et celui du Bourg-Neuf, au nord, rattaché aux Baux. Ces structures féodales sont relativement complexes avec des fiefs donnés par l'empereur, le comte ou parfois l'archevêque lui-même, mais ni le comte, ni l'empereur n'ont de fiefs directs dans la cité.

La ville est riche par sa population[N 11], son commerce et l'exploitation de son territoire. Les revenus fiscaux sont également très importants, notamment ceux qui sont tirés des péages et du sel avec les salines de la Camargue. Cette richesse et la position stratégique de la ville sur le Rhône, à la frontière de la Provence, expliquent évidemment à la fois les intérêts soulevés et l'âpreté des luttes.

Depuis 1131, la ville dispose d'un consulat - parfois deux -, objet de toutes les luttes communales pour son contrôle. En 1202, l'archevêque Imbert d'Eyguières, profitant des rivalités entre gens de la Cité et gens du Bourg, réussit à réunir les deux consulats sous son autorité, obligeant les grandes familles des Baux et des Porcelet à renoncer à leur politique personnelle et à s'intégrer à la puissance collective du patriciat[7]. Les consuls sont au nombre de douze : quatre pour le Vieux-Bourg, deux pour le Bourg-Neuf, deux pour le Marché et quatre chevaliers[8].

Le pouvoir archiépiscopal : une théocratie soutenue par la présence des croisés

L’armée des croisés, conduite par Simon de Montfort et les légats du pape Arnaud Amaury et Milon, arrive dans la cité vers le 15 juillet 1209 ; elle impose sa loi et le parti anticlérical arlésien est alors sévèrement châtié : le château des Porcelet érigé sur l'île de la Cappe est par exemple démantelé.

Les croisés permettent à l’archevêque de remettre la main en 1211 sur le gouvernement de la ville en mettant la nomination des huit consuls du quartier de la Cité et des quatre du Vieux-Bourg sous sa juridiction[9]. Ainsi, à la veille de la bataille de Muret (), l'archevêque d'Arles, Michel de Morèse qui a su profiter du retrait du comte de Provence et de la présence des légats et croisés, parvient à rétablir sa domination complète sur la cité et, encouragé par ses succès, impose une théocratie à la fois banale[N 12], fiscale et sociale[10].

Le patriciat arlésien : le refus de la puissance temporelle et financière ecclésiastique

Les chevaliers urbains arlésiens possèdent de vastes alleux autour de la ville et tiennent de l’Église des terres très étendues que, souvent, ils inféodent à leur tour à des citadins aisés, mais de moindre envergure. On distingue à l'origine les primats (les Baux, les Marseille, …) et les vassi urbis Arelatensis. Ces hommes enrichis par le commerce renaissant et le contrôle progressif de tonlieux sont dans une position d’autant plus forte qu’ils ont reçu la garde de noyaux fortifiés. Ces forteresses en pleine ville sont édifiés sur les restes de monuments romains[11]. Un des soucis de ces chevaliers est la présence d'ordres militaires religieux installés depuis le milieu du XIIe siècle et dont l'extension immobilière et la richesse entrent en concurrence frontale avec les leurs.

Parmi ces chevaliers, les Baux et les Porcelet qui possèdent respectivement le Bourg-Neuf au nord, avec la porta lutosa (porte boueuse à cause du sol marécageux de son emplacement) fortifiée en castrum Portaldosa, et le Vieux-Bourg avec le château du bourg et celui de la Cappe, en sont les plus puissants. Souvent divisées par leurs intérêts et leurs origines[N 13], ces deux grandes familles ralliées en juillet 1207 au comte de Provence Alphonse II[12] avaient alors choisi une politique commune d'opposition à l'archevêque. Mais, affaiblies par les événements de 1209, 1213 et 1215, elles doivent se soumettre en 1217 au pouvoir ecclésiastique.

La situation arlésienne vers 1215-1220

Ainsi des tensions existent dans la cité dès la fin des années 1200-1210. Si le patriciat, notamment les Baux et les Porcelet, anime une forte opposition anti-épiscopale qui avait soutenu dès 1207 l'ancien comte Alphonse et Pierre II d'Aragon dans la coalition occitane, puis les comtes de Toulouse, Raymond VI et son fils Raymond VII, contre les croisés en 1215-1216, il existe en face un fort parti favorable à l'évêque et au comte de Provence qui se manifeste notamment en 1216 quand la ville d'Arles ne suit pas les Baux et les Porcelet dans leur lutte lors du siège de Baucaire (Stouff ?) ; ils considèrent volontiers la présence des français comme une garantie de la paix civile.

Les militants les plus radicaux de la commune veulent éradiquer la tutelle épiscopale[N 14] et soutiennent le combat du comte de Toulouse. Le combat politique communal porte sur l'élection des consuls, pour lesquels une majorité de sept est requise pour pouvoir diriger la commune. En 1216, à l'époque du retour de Raymond VI, le climat est tel, notamment en raison de l'attitude des consuls Geoffroy Trabustol et Pierre du Thor, que les probi homines demandent au chapitre, l'opiniâtre archevêque Michel de Mourèse étant mort entre-temps, après, semble-t-il, une longue maladie, de choisir les consuls de 1217 en leur faisant jurer de respecter les droits de l'Église[12]. Ainsi, ces excès conduisent paradoxalement à Arles à un renforcement du pouvoir de l'archevêque, alors que le parti clérical recule dans toutes les autres villes rhodaniennes[13].

Telle est la situation en 1217. Toutefois, ce pouvoir épiscopal se délite à la succession de Michel de Mourèse : mort prématurée de son successeur Hugues Ier, absence dans la cité de tout prélat pendant presque deux ans – le successeur d'Hugues, Hugues Béroard, prolongeant jusqu'au début 1219 un séjour à Rome – puis présence à partir de 1219 de ce nouvel archevêque, probablement lié aux grandes familles, qui adopte une attitude plus accommodante vis-à-vis de l'opposition épiscopale. Parallèlement, la fortune des armes favorise à son tour la maison de Toulouse : à la suite de la mort de Simon IV de Montfort le , les croisés ne peuvent se maintenir dans le Midi et à la fois le comte et l'archevêque d'Arles perdent leurs puissants alliés. Vers 1220, les tensions sont donc extrêmes et la ville devient pratiquement ingouvernable ; chaque parti est suffisamment puissant pour empêcher toute domination d'un autre acteur mais incapable de diriger seul la cité.

Le gouvernement des podestats

Résumé

Contexte

L'installation

La réunion du 6 février 1220

Dans ces conditions, les Porcelet et les Baux, retenant la leçon de 1202 où leur division avait permis à l'évêque de devenir maître de la ville, unissent leurs efforts à l'oligarchie arlésienne pour inaugurer une politique unitaire sous l'égide d'un podestat. D'après l'historien Patrick Boucheron[14], ce mode de gouvernement, « témoigne de l’intense politisation de la société communale, et de ses capacités culturelles à dépasser une conflictualité inhérente au jeu politique ».

C'est lors de la réunion du qu'est décidé, pour mettre fin aux troubles domestiques, de rechercher en Italie « un homme de la religion catholique dont la réputation avantageuse [fasse] espérer une heureuse administration ». Paradoxalement, toutefois, le premier d'entre eux n'est pas italien : il s'agit d'Isnard d'Entrevennes, de la puissante maison d'Agoult, baron de la vallée de Sault[15], qui entre en exercice le 17 août de la même année.

- « Le 6 février 1220, le conseil se réunit à l'archevêché, en présence du prélat Hugues Béroard qui occupait le siège d'Arles. Il s'agissait, dans cette séance solennelle, de traiter de l’état de la République et de la manière dont elle devait être gouvernée. Des orateurs remontrèrent que, pour mettre un terme aux troubles domestiques, il fallait abolir le consulat et créer une magistrature unique de laquelle, non seulement, tous les citoyens seraient exclus, mais encore tous ceux qui avaient des parens et des alliés dans la ville, à l'exemple de Marseille et des républiques italiennes. À cet effet, on chargea Autard Aureille, maître Romieu, Pierre Itier et Raymond-Bencelin de se transporter en Italie et d'y choisir pour podestat un homme de la religion catholique dont la réputation avantageuse fît espérer une heureuse administration. Le parlement ratifia cette délibération et les députés choisirent le seigneur d'Isnard d'Entrevennes, de la maison d'Agoult, lequel entra en exercice le 17 août[16]. »

Les pouvoirs du podestat

Selon le souhait des participants à la réunion de 1220, le podestat doit, à l'exemple de Marseille et des républiques italiennes, être un chrétien de bonne réputation, sans intérêt direct ou indirect aux affaires de la ville, chargé d'une magistrature unique pour diriger et administrer la cité de manière la plus heureuse, en mettant un terme aux troubles domestiques. En pratique, le podestat d'Arles est un juriste et un professionnel de la politique, avec un mandat d'un an renouvelable. Confortablement rémunéré, il assume un rôle d'arbitre au-dessus des partis et dont l'impartialité est renforcée à la fois par le juge d'instance qu'il impose à la ville et l'origine étrangère du juge supérieur devant lequel sont jugés les procès en appel. Sa charge se trouve également renforcée par la présence d'un chef de la police ou viguier et de deux chevaliers désignés à chaque nouvelle nomination de podestat. De son côté, la commune désigne un syndic et des trésoriers appelés clavaires pour la représenter auprès de lui[12].

Le podestat réside dans un palais, le Palais des Podestats, qui subsiste en partie de nos jours. Ce palais, situé au Plan de la Cour à proximité de l’hôtel de ville actuel, présente un aspect médiéval avec ses créneaux, meurtrières, fenêtres géminées ainsi que son porche roman. Sur la gauche de sa façade, se trouve « le banc de justice », c’est-à-dire les marches de pierres où les podestats prêtent serment. Cet édifice est le plus ancien témoignage du pouvoir communal de la cité. Il date du XIIIe siècle.

Une solution d'apaisement bien acceptée, en dépit du recul du pouvoir ecclésiastique

Le grand perdant de ce mode de gouvernement est l'archevêque, à qui l'appel au podestat est imposé. Il perd le droit qui lui avait été reconnu en 1217 de nommer les consuls et doit désormais se contenter d'approuver la désignation par le conseil des délégués chargés de recruter le podestat[17]. Toutefois, cette installation a lieu dans un climat pacifié, notamment entre le prélat et le patriciat d'une part et les anciens familles aristocratiques et les nouvelles familles enrichies d'autre part[12], si comme le pense l'historien Louis Stouff, le syndic représente ces dernières[17]. Finalement, la présence de ce gouverneur aux pouvoirs très étendus, fonctionnant de manière totalement différente d'un consulat électif peinant à obtenir consensus et majorités, est un facteur d'apaisement dans la gestion communale de la cité[12].

1220-1233 : la politique des podestats

La ville d'Arles, entre 1220 et 1235[N 15], se dote de 10 podestats qui se succèdent sans discontinuité. Six sont italiens, quatre provençaux. Certains d'entre eux assument cette charge plusieurs années ou occupent ce poste successivement dans d'autres villes provençales ou italiennes[12].

Bien que l'on ne connaisse point les clivages sociaux et économiques du conseil choisissant le podestat, et malgré le caractère précaire de cette organisation, force est de constater que la podestarie apporte à la commune d'Arles une période de prospérité, du moins jusqu'en 1233 période au cours de laquelle, en politique extérieure, son action dirigée vers la conquête de territoires est avant tout opportuniste. En revanche, sur le plan intérieur, la podestarie se caractérise par une constance : la lutte contre la puissance foncière des ordres militaires. Après cette période d'unité, les dernières années voient poindre une série de conflits, tant internes qu'externes.

Une constance : le contrôle de la puissance financière et patrimoniale des ordres religieux

À cette époque, il existe une coutume bien enracinée, celle de « mettre le Ciel à prix d'argent ». Les donations faites aux religieux passent alors comme un remède infaillible pour effacer crimes et forfaits commis ici-bas[18]. Les effets économiques de ces donations induisent toutefois des effets pervers pour les finances communales du petit État qu'est la République d'Arles dans la mesure où ces domaines et biens cédés à la puissance religieuse, dégrevés de toutes taxes, ont pour effet de réduire le nombre de propriétaires assujettis à l'impôt, faisant ainsi porter les charges communales sur un nombre de plus en plus restreint de propriétaires laïques. Cette situation entraîne donc un fort sentiment d'injustice[19]. Parallèlement, les grandes familles n'apprécient guère cette présence temporelle ecclésiastique qui rogne leurs revenus et se dresse comme un concurrent à leur propre puissance.

Dès 1225, la ville prend des mesures contre la puissance des ordres militaires religieux (Templiers et Hospitaliers) et l'extension de leurs pâturages[20]. L'historien arlésien Mathieu Anibert précise qu'à la suite de nombreuses usurpations, notamment en Crau, Dragonnet de Bocoïran, viguier du podestat, nomme 25 commissaires en octobre 1225 pour borner les propriétés de la Communauté, des particuliers et des ordres religieux ; les travaux supervisés par deux inspecteurs sont terminés à la fin 1225[21].

En 1229, Roland Georges est confirmé comme podestat et les Arlésiens paraissent cette année-là plus préoccupés de règlements intérieurs que d'opérations militaires. Le podestat interdit ainsi le 17 avril les donations d'immeubles, entre vifs ou par testament, en faveur des ordres religieux et soumet les achats réalisés par ces derniers aux mêmes taxes que celles supportées par les laïcs[22]. De la même façon, ces deux ordres sont visés et nommément désignés dans un article spécifique des statuts de la ville, l'article no 159 qui défend à ces ordres de faire paître leur bétail sur les terres où la commune jouit du droit desplèche, de la mi-carème à la Saint-Michel[22].

Les années 1220-1228 : une politique de contrôle du territoire

Un projet facilité par un environnement favorable

Cette pacification intérieure souhaitée s'appuie sur la conquête d'un vaste territoire qui réalise momentanément l'union de la cité autour d'un grand projet. Cette entreprise se trouve facilitée, du moins sous les trois premiers podestats, par la conjoncture de plusieurs éléments favorables tels que la minorité de comte de Provence Raimond Berenger V, les problèmes financiers de Frédéric II, les difficultés du comte de Toulouse, le retrait des troupes françaises du Midi et le peu d'intérêt du nouvel archevêque d'Arles Hugues Béroard, pour les affaires communales[23]. Dans ce contexte, avec si peu de contraintes, le patriciat arlésien a le champ libre pour se consacrer à l'accroissement de ses richesses territoriales et économiques.

Mais ce projet va au-delà des simples possessions territoriales. Il s'agit d'un projet de gouvernement d'un territoire avec un ordre et une justice, une monnaie et des unités de mesure propre à la commune. Ce projet s'articule donc à la fois autour des thèmes de sécurité, comme le contrôle des points stratégiques de défense, et économiques, avec la conquête de riches zones de production[12].

L'accroissement du territoire

Le troubadour Blacas signale dès 1220 les visées expansionnistes d'Arles sur Aureille, village de l'Antavès, dans un texte qui accuse le podestat Isnard d'Entrevernes de dilapider son patrimoine[24]. De manière plus factuelle cette politique se traduit en 1222 par l'achat de Miramas, principale productrice de la richesse de l'époque, le vermillon, et d'Aureille avec ses terres céréalières[N 16].

En 1226, la commune acquiert Fos et, grâce à un important prêt d'argent au comte de Toulouse, reçoit en gage les Saintes-Maries-de-la-Mer, Malmissane, Saint-Ferréol et Albaron, position stratégique sur le Petit-Rhône, face au château de la Motte des comtes du Languedoc. La même année, vis-à-vis de la très présente abbaye de Montmajour dont les domaines jouxtant ceux de la ville sont la source de très nombreux conflits territoriaux, le pouvoir communal par son podestat Dragonet de Montdragon obtient les droits sur le Castellet, moyennant la protection de l'abbaye et de ses environs[25]. Une autre source précise les raisons de l'attitude plus cordiale des moines : la crainte inspirée par l'arrivée des troupes royales de Louis VIII dans le Midi[26].

En 1228, la ville acquiert le Vaccarès et les droits sur les habitants de la Camargue. Cet étang, élément important de l'hydrologie du delta, est alors une source importante de revenus, notamment par ses droits de pêche.

La recherche de la paix et de la prospérité

Parallèlement, la ville assure à ses citoyens la sécurité de commerce avec de nombreuses cités. À côté de la prétendue alliance convenue avec Venise sous le podestat d'Isnard d'Entrevennes, les autorités renouvellent au mois de mai 1221 le traité de paix signé initialement en 1211 avec Pise[27]. Sous le mandat de ce podestat, la ville entretient des relations apaisées envers Raimond Berenger et, d'après l'historien Martin Aurell, Isarn serait même un partisan du comte travaillant à l'affermissement de son pouvoir en Provence[24]. En juillet 1223, sous le podestat de Taurel de Strata, un accord est convenu avec les consuls et l'archevêque de Narbonne[27].

Il règne à cette époque un climat de réconciliation comme le prouve l'inféodation des mains de l'archevêque d'Arles à Raymond VII en août 1224[28]. Devenue riche et puissante, la cité est même courtisée par l'empereur avec qui elle conclut un accord le . Recherchant la paix, les Arlésiens manifestent alors une grande prudence dans les conflits, notamment dans celui opposant différentes factions de Marseille, l'empereur et le comte. Selon Mathieu Anibert, « loin de courir aux armes, ils [les Arlésiens] paraissent en ce moment uniquement occupés de la conservation et de l'accroissement du domaine de la Commune[29]. »

Les années 1226-1232 : une politique opportuniste

Cette politique d'expansion, facteur d'unité et de paix intérieure pour les seigneurs et le patriciat de la cité, se heurte toutefois à cette époque à deux obstacles : comme toujours, les ordres religieux militaires, Templiers et Hospitaliers[26], et ce qui est nouveau, l'impérialisme autour de l'étang de Berre des Marseillais les fidèles alliés du comte de Toulouse. Mais en ce début 1226, la menace principale vient des armées royales qui descendent en Languedoc.

La croisade de 1226 et ses conséquences

- Origines et préparatifs

En raison des ambitions françaises en Languedoc, l'environnement politique devient plus tendu. On se rappelle qu'à la suite de la mort de Simon de Montfort au siège de Toulouse en 1218, son fils Amaury de Montfort, incapable de se maintenir, avait cédé au roi Louis VIII tous ses droits sur le Languedoc en février 1224. Dans la foulée, en France, un parti avait réussi à empêcher la réconciliation du comte de Toulouse avec l'Église, aboutissant à son excommunication à la fin de 1225 et ouvrant la possibilité pour la papauté et le roi de France de recommencer une croisade dans le Midi[30]. Contrairement à son père Philippe Auguste[N 17], Louis décide donc d’intervenir en Occitanie, avec la bénédiction du pape Honorius III : en légitime héritier des Montfort, il entend récupérer les domaines confisqués de Raymond VI[28]. Accessoirement, le roi profite d'une situation favorable en Provence, pourtant sous la suzeraineté de l’empereur Frédéric II de Hohenstaufen, mais alors enjeu de pouvoir entre le comte de Toulouse et le jeune Raimond Berenger comte de Provence soutenu par l'Église et soutien potentiel de l'action royale[3].

À la suite des préparatifs de cette croisade commencés dès janvier 1226, le comte de Toulouse, se sentant isolé et en manque de moyens financiers, écrit à la commune le puis envoie un plénipotentiaire, Rostang de Pujaut, demander de l’aide aux Arlésiens qui lui avancent une très grosse somme d’argent de 110 000 sols raimondins neufs, moyennant l’engagement des places du Baron (Albaron), de Malmissane[N 18] et de Notre-Dame-de-la-Mer (Les Saintes-Maries-de-la-Mer)[N 19]. L’acte est signé à Arles, le [31].

- La croisade

Au printemps 1226, un nouveau déferlement de croisés – il s'agit cette fois-ci, contrairement à la croisade de 1209, de troupes royales – dans la vallée du Rhône vient donc perturber la fragile paix qui s'était instaurée dans le comté[28]. Début juin, le roi, avec une armée d'environ 50 000 hommes, se présente devant Avignon dont le pont permet le franchissement du Rhône et le passage en Languedoc. Or Avignon est ville d'Empire[N 20]. Fidèle au comte de Toulouse et confiante dans ses remparts, la ville refuse d'ouvrir ses portes au roi qui décide alors d'en conduire le siège avec le renfort du comte de Provence[32]. Au bout de trois mois, le 12 septembre, la ville capitule aux dures conditions du légat pontifical, le cardinal Saint-Ange[33].

- Les conséquences

Sur le plan militaire, cette opération retarde la campagne de Louis qui doit renoncer à prendre Toulouse et, affaibli et malade, le roi meurt en octobre sur le chemin de retour. En Provence même, l'arrivée des troupes royales affermit l'autorité du comte Raimond Berenger, le fidèle allié de l'Église, qui, sous le couvert de la lutte contre les hérétiques, conduit une guerre personnelle contre Raymond VII, son grand rival[33]. Soutenu par la présence française, le comte de Provence n'hésite plus à utiliser la force vis-à-vis des consulats suspects de sympathies pour les Toulousains ; il obtient ainsi en 1227 la cession à son profit des consulats de Grasse et de Tarascon.

La sévérité du traitement de la ville d'Avignon, l'incapacité de l'empereur et de Raymond VII à la défendre et à réagir, la présence désormais aux portes de la Provence de troupes françaises et le regain d'autorité de Raimond Berenger[3] sont donc des événements majeurs qui influent profondément sur les acteurs politiques de la Provence. Cette issue conforte en particulier la décision d'Arles qui, abandonnée par ses alliés[N 21], avait pourtant attendu jusqu'au 29 août, soit moins de quinze jours avant la reddition d'Avignon, pour députer une délégation conduite par le juge de la commune afin de « traiter alliance et amitié » auprès de Louis VIII ; au début septembre, la cité est ainsi une des dernières villes à « recevoir garnison des français[34] ». Mais le message est bien reçu. Ainsi, le , la commune négocie avec le comte de Provence, qui se déplace à Arles, un traité relatif aux domaines mis en gages par Raymond VII en 1226. Cet accord stipule que ces domaines, moyennant finances, reviendront au bout de trois ans à Raimond Berenger et non plus au comte de Toulouse[35], ce qui montre la volte-face des magistrats arlésiens.

1228-1232 : la guerre contre Marseille

- Un rapprochement paradoxal

Ce nouveau rapport de forces explique probablement aussi le changement de politique de la ville vis-à-vis de Marseille, l'alliée du comte Raymond VII. Arles prend alors le parti de s'opposer ouvertement à la cité phocéenne, ville de consulat, dont les aspirations d'autonomie communale face au comte de Provence la rapprochent pourtant de la cité rhodanienne. Mais ce changement ne résulte pas du seul opportunisme politique ; il s'explique également par les conflits d'intérêts entre la confrérie du Saint-Esprit, maître de Marseille, et la république d'Arles notamment dans le partage de la seigneurie de Fos[N 22],[36].

Paradoxalement cette nouvelle stratégie arlésienne converge avec celle d'un autre acteur de la politique provençale : l'adversaire pourtant déclaré des consulats, Raymond Berenger qui, après avoir réduit les communes les plus faibles, cherche à abattre les plus puissantes : Marseille, Arles et Nice[37]. Essayant de les diviser pour les attaquer séparément, le comte de Provence avait déjà signé avec Marseille un traité d'alliance en décembre 1225[N 23],[34], traité rapidement rompu. Puis, résolu à faire tomber ses coups sur Nice et sur Marseille le comte de Provence recherche l'amitié de la République d'Arles avec laquelle le cité phocéenne est en conflit.

- Le traité de 1228

En 1228 sous le podestat de Roland George Pavesan, Raimond Berenger signe un traité d'alliance contre Marseille. Cette convention datée du 11 octobre 1228 d'après Léon-Honoré Labande[38] ou du 2 octobre selon les historiens provençaux Mathieu Anibert et Auguste Fabre, est signée pour trois ans ; elle se tient à l'archevêché en présence du comte[39]. Les clauses stipulent en particulier que tous les Arlésiens s'engagent « à défendre la personne et les possessions du comte de Provence et celles de ses sujets ; à lui donner secours et conseil au besoin, spécialement contre les Marseillais, sauf l'église et l'empereur » et que de son côté Raimond Bérenger s'oblige « à défendre les magistrats, les citoyens et les possessions de la république arlésienne ; à n'accorder dans ses terres ni sauvegarde ni passeports aux Marseillais ; à fermer le passage de Marseille à ceux qui voudraient y entrer ou en sortir avec des vivres et des marchandises »[40]. Toutefois, il semble que ce traité ne soit qu'un arrangement préliminaire, car il ne se passe rien de quelque temps vu que le comte occupe l'année 1229 à soumettre Nice en Provence orientale.

- Une guerre peu active, mais bien récompensée

En 1230, Guillaume Auger Dosa dit aussi Guilhem Augier probablement seigneur d'Oze près de Gap[41], est nommé podestat. À cette époque le comte de Provence entreprend de réduire Marseille qui lui résiste. Il demande de l'aide aux Arlésiens qui prennent la tour de Saint-Geniez et reçoivent en récompense diverses exemptions (mai 1230)[42]. Toutefois les Arlésiens ne participent que modérément au siège de Marseille entrepris peu après par le comte Raimond Berenger, préoccupés par l'intervention du comte de Toulouse[43] et leurs problèmes commerciaux avec Vintimille qui ne seront réglés, les transactions ayant traîné, que par l'accord du 24 décembre 1230.

En 1231, sous le podestat du génois Percival Doria, le conflit avec Marseille reprend, quand cette dernière organise, soutenue par le comte de Toulouse, une coalition régionale avec notamment les Baux et la ville de Tarascon, contre le comte de Provence et ses alliés arlésiens. Toutefois, quand Hugues III des Baux est fait prisonnier, c'est le podestat et deux consuls d'Arles qui se désignent caution[44], preuve de la complexité de la situation. De même quelques mois plus tard, c'est l'archevêque d'Arles Hugues Béroard qui organise une médiation entre les comtes belligérants avec pour conséquence la suspension des armes.

L'année 1232, celle du podestat Rubeus de Turcha, commence donc paisiblement[45]. Arles profite des bonnes dispositions et de l'intérêt de Raimond Berenger, obtenant ainsi divers avantages notamment lors de l'acte du 25 mai 1232 où le prince et la République d'Arles par son podestat, signent comme deux partis égaux, manifestation implicite de l'indépendance de celle-ci. L'archevêque n'intervient plus que comme vicaire impérial et non comme seigneur de la ville[46].

Les années 1233-1235 : les années de rupture

En 1233-1235, sous les mandats des podestats Supramonte Lupo et Bernard Roland Ruffi tous deux italiens, l'équilibre communal se trouve confronté aux transformations politiques qui apparaissent en Provence dès 1232 et aux mutations, notamment sociales et économiques, plus locales.

Un nouveau contexte politique en Provence

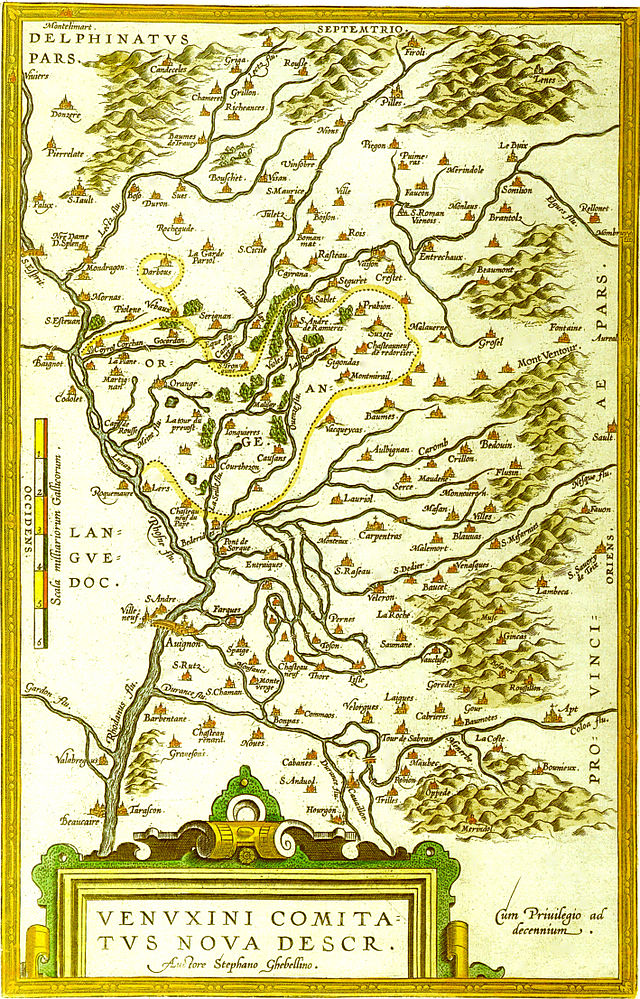

Un problème en suspens : le Comtat-Venaissin

Le traité de Paris en 1229 avait réglé le problème de succession du comté de Toulouse au profit de la couronne de France et, temporairement, celui du Comtat-Venaissin, terre d’Empire et autre domaine de Raymond VII, dont la papauté se réservait l’administration depuis le concile de Latran[47]. Ayant obtenu ce qu’elle souhaitait, la royauté française devient plus bienveillante vis-à-vis du comte de Toulouse, intervenant même auprès du pape pour que le marquisat de Provence lui soit restitué, ce que refuse le pape. Elle intervient à nouveau en 1232 pour soutenir le Toulousain excommunié le 2 août 1232 par Grégoire IX qui s'inquiète du retour en force de Raymond VII en Provence, notamment à Marseille, Tarascon, Beaucaire[N 24] et en Comtat-Venaissin.

Tout comme le pape le comte de Provence est lui aussi inquiet. Il subit en effet des revers dans ses escarmouches contre les villes rebelles et voit la consolidation de son comté, en dépit de son alliance avec Arles, lui filer entre les doigts[47]. Raimond Berenger dépêche auprès du roi de France un de ses proches, Jean Baussan l'évêque de Toulon, pour demander un soutien dans ses affaires provençales[47] et sollicite également Frédéric II, son fidèle allié[48].

Les ambitions conflictuelles de l'Empire et du Royaume

L'empereur envoie Caille de Gurzan le 19 septembre 1232 avec pour mission de rétablir la paix entre belligérants afin que chacun, Raimond Berenger comme Raymond VII, puisse, sans crainte, apporter son aide au projet impérial de rétablir le pape, alors en difficulté[49]. Derrière ce motif, Frédéric II veut certainement imposer sa volonté et justifier le titre de « roi d'Arles » qu'il vient de relever[49]. L'intervention de l'envoyé impérial permet la trêve de septembre 1233[50] conclue pour une année et qui oblige les belligérants à se présenter aux prochaines Pâques (printemps 1234) devant la cour de Frédéric II pour s'en remettre à sa décision impériale. Le jugement d'Entremont rendu le 15 décembre 1233 par Perceval Doria, homme dévoué à l'Empire[51], ancien podestat d'Arles et désormais podestat d'Avignon, condamne les « infracteurs » de la trêve, pour la plupart des partisans des Marseillais, de Raymond VII et de Guillaume de Sabran[51].

Toutefois, la cour de France sous la conduite de Blanche de Castille ne veut absolument pas un renforcement de l'Empire en Provence quand elle voit l'empereur manifester son intention d'y intervenir directement ; aussi Blanche de Castille, profitant du conflit entre les comtes de Provence et de Toulouse, manœuvre pour écarter Frédéric II en s'attirant les bonnes grâces des belligérants. Elle se rapproche du comte de Provence à la suite des tractations conduites par Jean Baussan à la cour de France qui débouchent sur le projet de mariage entre Louis IX et Marguerite de Provence, la fille de Raimond Berenger[47],[N 25]. Dans ces conditions, le comte de Provence désormais proche de la cour royale, dès le 13 février, puis un mois plus tard le comte de Toulouse probablement inquiet de l'arbitrage de Frédéric II, connu pour ses sympathies pour Raimond Berenger, décident pour régler leurs différends de s'en remettre à la décision de Blanche de Castille et de Louis IX[52] au lieu de comparaître devant l'empereur comme convenu[53].

Les ruptures et changements d'alliances

Ce revirement, notamment celui de comte de Provence pour qui Frédéric II avait d'après les contemporains une grande estime et amitié[49], ulcère l'empereur. En revanche Louis IX est particulièrement satisfait de cette reconnaissance ; et, en mars 1234 pour marquer sa bienveillance vis-à-vis de Raymond VII, le roi demande au pape de restituer les biens du comte de Toulouse récupérés par l'église aussi bien en Albigeois que dans le Comtat-Venaissin. Mais Grégoire IX n'est toujours pas disposé à se dessaisir d'une terre qu'il a cru gagnée définitivement par l'Église[54].

Parallèlement, dans son projet de récupérer le Comtat, Raymond VII gagne la faveur de Frédéric II en participant à la campagne d'Italie[55] conduite par l'empereur pour défendre le pape[N 26]. Frédéric II qui avait jusque là témoigné plus d'amitié à Raimond Berenger qu'au comte de Toulouse, remet à ce dernier en septembre 1234 à Montefiascone, une bulle le rétablissant dans sa dignité de marquis de Provence, décision à laquelle le pape ne peut s'opposer ouvertement[56], d'autant plus que le Comtat est terre d'Empire ce que le traité de Paris de 1229 avait fait semblant d'oublier[57]. Ce rapprochement conjugué au problème des Ligues lombardes, partisanes du pape mais hostiles à l'empereur, marque le début du conflit entre le Saint-Siège et « celui qui en fut son enfant chéri »[58] et surtout son soutien indéfectible[59].

Le nouveau contexte arlésien

À Arles même la situation elle aussi évolue. Cette évolution reflète l'arrivée d'hommes nouveaux dont l'archevêque Jean Baussan - un proche de Raimond Berenger - et de podestats, à l'inverse, favorables à l'Empire ainsi qu'un nouvel environnement avec une classe sociale enrichie et un contexte religieux de plus en plus tendu. Toutefois jusqu'à la fin de 1233, la ville reste unie contre Marseille devenue pour de multiples raisons, l'ennemie de tous les partis.

Une Église plus partisane mais tiraillée

Quand l'archevêque d'Arles, l'accommodant Hugues Béroard, meurt le 18 novembre 1232 il est remplacé à la suite probablement de négociations préalables au début 1233 par Jean Baussan, ancien archidiacre de Marseille et évêque de Toulon. Jean Baussan est issu d'une famille toute dévouée à Raimond Berenger, ce qui laisse penser que ce dernier intervient dans son élection[60], et s'est particulièrement illustré en tant qu'évêque de cette cité dans sa lutte contre la confrérie marseillaise du Saint-Esprit[61]. Contrairement à ses prédécesseurs, le nouveau prélat est selon l'historien provençal Anibert un homme « léger, imprudent, jaloux des prérogatives de son rang, sacrifiant sans pudeur les intérêts de la ville au plaisir de se venger »[62]. Pour faire accepter cet archevêque aux Arlésiens le comte de Provence leur concède divers avantages dont le canal de la Durançole avec la permission d'en dériver les eaux et de tracer des canaux[63]. Cet acte est daté du 19 décembre 1232[64]. Toutefois, occupé par sa mission diplomatique auprès de la couronne de France, Jean Baussan ne rejoint, semble-t-il, son nouveau diocèse que dans le courant de l'année 1234.

Vers 1200, à contre-courant d'une Église préoccupée par les richesses matérielles, apparaissent à Arles les Trinitaires puis par la suite, les frères prêcheurs. Installés les premiers dès 1222, les franciscains avec un discours préconisant une pauvreté absolue et stigmatisant la richesse du clergé séculier, attirent le petit peuple et l'oligarchie arlésienne inquiète des visées du nouvel archevêque. Ce renouveau spirituel apporté par les franciscains dont la sympathie semble pencher pour les partisans de Raymond VII convient parfaitement aux ennemies de la seigneurie épiscopale[65].

De nouveaux podestats proches de l'empereur

Au printemps 1233 Supramond Loup est élu podestat. C'est un homme de Frédéric II. Sous son administration la seigneurie d'Aureille entre définitivement dans le domaine communal. Auprès du légat impérial Caille de Gurzan, il intervient dans la manœuvre de pacification de la Provence, en particulier à l'occasion de la trêve d'Entremont[66] conclue entre Raymond VII soutenu par Marseille et le comte de Provence allié à la République d'Arles[67].

Le 23 avril 1234, un nouveau podestat est élu, le parmesan Bernard Roland Ruffi[68].

Les classes sociales nouvellement enrichies

Durant les premières années des podestats, la ville avait profité de son unité et d'un contexte provençal relativement apaisé pour élargir son territoire et sa zone d'influence. Arles est alors la seconde ville de Provence, derrière Marseille et devant Nice, et aurait compté d'après l'historien Louis Stouff entre 13 000 et 15 000 habitants[69].

Ce renouveau politique et économique se traduit par un regain de prospérité liée à l'afflux des richesses vers la cité et profite à une nouvelle classe sociale enrichie par ce commerce. On connait quelques représentants de ces nouveaux riches, probi homines et hommes nouveaux. L'historien Martin Aurell évoque en particulier Guilhem Ferigolier, Jaume de Posquières et Ponç Galhard qui vont jouer tous trois un rôle politique. Les Galhard représentent un exemple de ces familles nouvellement enrichies ; ils sont propriétaires de plusieurs maisons dans le nouveau quartier du Bourg-Neuf où ils ont fait bâtir un hôpital[47]

Le développement et les ambitions de ces nouveaux riches se heurtent toutefois rapidement à la mainmise des chevaliers urbains, notamment par les taxes, sur nombre d'activités. Ainsi, dès mars 1232, les membres de ce milieu d'affaires arlésien s'adressent, via le syndic qui les représente, aux seigneurs de la ville, en particulier Bertrand et Rainaud Porcelet ; ils demandent « de libérer le commerce et l'élevage arlésien des exactions levées[N 27] par ces chevaliers »[63]. De même, cette bourgeoisie nouvellement enrichie obtient du podestat un allègement de la fiscalité sur certains péages et tonlieux à l'instar des chevaliers[26].

Les grandes familles menacées

Déjà menacé par les nouvelles classes sociales enrichies et toujours inquiet de la politique d'expansion, favorisée par dons, achats et échanges, des ordres militaires religieux, le patriciat arlésien doit faire face en cette année 1234 à un nouveau danger.

Le patriciat s'alarme en effet des tracasseries du nouveau prélat dès le synode provincial du 8 juillet 1234[70]. Ce synode, le troisième du XIIIe siècle tenu à Arles, impose des règles très contraignantes[65] ; en particulier, il statue que les « excommuniés qui ne satisferont point dans un mois » paieront avant de recevoir l'absolution une amende de 50 sols par mois de retard, oblige la présence d'un curé lors des testaments et interdit toute forme de confrérie. Ces canons, relevant probablement plus de la puissance laïque que du pouvoir ecclésiastique, rencontrent une forte opposition des citoyens à tel point que le prélat déjà en désaccord avec la commune sur diverses taxes, doit conclure dans la foulée avec le podestat Bernard Roland Ruffi, une transaction[71]. Ce nouvel accord annule les dispositions précédentes concernant les testaments et les amendes sur les hérétiques ; en revanche, il instaure un partage entre la commune et l'archevêque des droits sur les juifs, de la justice sur les hérétiques, des biens des excommuniés et de diverses autres taxes, notamment les revenus des péages et de la gabelle et ces derniers articles (menaces sur les biens en raison d'hérésie, podestat plus partisan qu'arbitre, ...), à la fois populistes et facteur de clivages (la commune intéressée par les biens pris essentiellement au patriciat), inquiètent les grandes familles[17].

La crise de 1235

Résumé

Contexte

Au début de 1235, la situation est donc très tendue à Arles comme en Provence ; elle s'aggrave les mois suivants.

La guerre en Comtat-Venaissin : une coalition anti comtale et anti cléricale

En dépit des relances du roi Louis et de la volonté de l'empereur Frédéric, le pape avait multiplié les mesures dilatoires pour refuser cette restitution[72]. Dans cette situation bloquée et tendue, le comte de Toulouse, se sentant désormais soutenu à la fois par Frédéric II et Louis XI, se décide pour une action militaire : la conquête par la force du Comtat. Raymond VII, l'allié des Marseillais et l'adversaire de l’évêque et du comte de Provence[N 28], est d’autant plus encouragé à intervenir que sur le front de Marseille la situation s’est stabilisée au printemps 1235 par l’entremise de Louis XI et du roi d’Aragon, Jacques Ier[N 29], qui imposent une trêve jusqu’au [73].

verrou de la vallée du Rhône sur son éperon rocheux

Des troubles éclatent alors dans le Venaissin, probablement à l’instigation de Raymond VII, troubles que le légat apostolique, Pierre de Colmieu, prévôt de Saint-Omer, puis les évêques de Carpentras et de Cavaillon, sollicités, ne peuvent réprimer. En effet, l’usage de la force demandée le 2 juillet 1235 au sénéchal de Beaucaire, officier du roi Louis XI, est refusée[74]. Militairement impuissant, le pape change de stratégie et, le 15 juillet, confie le Venaissin à l’archevêque d’Arles, Jean Baussan, et à l’évêque de Carpentras avec pouvoir d’excommunication sur quiconque s’en emparerait[74].

Cette menace n'arrête pas Raymond VII. Son fidèle Barral des Baux[N 30], nommé à cette occasion sénéchal du Venaissin[75], s'empare par la force du pays, ne rencontrant pas de grande résistance sauf devant le château de Mornas, seigneurie de l'Église d'Arles[75],[N 31], dont le siège se poursuit jusqu'en janvier 1236[74]. Cette opération militaire cristallise l'opposition des adversaires du clergé provençal et de Raimond Berenger. Outre la famille des Baux et sa parentèle, Raymond VII entraîne avec lui le gibelin Torello de Strada, proche de l'empereur et ancien podestat d'Arles en 1222 et 1223[N 32], le comte de Forcalquier, Guilhem de Sabran, Guilhem de Signes d'Evenos et la commune de la ville basse de Marseille ; les arlésiens Bertran et Rainaud Porcelet rejoignent également son ost[76]. Informé dès le début de l'été, le pape demande finalement l'excommunication du comte de Toulouse le [77].

Les nouveaux conflits arlésiens

Dès le début 1235, la situation empire aussi à Arles. Aux tensions existantes entre le patriciat, la nouvelle bourgeoisie enrichie et l'archevêque, cette guerre par sa proximité – aux portes de la cité –, et ses participants – implication d'Arlésiens –, ajoute une dynamique propre. Mais des événements locaux expliquent aussi la crise communale.

La volte face du podestat

En mars 1235, Burgondion Ier de Trets est nommé podestat. C'est un représentant de la famille des vicomtes de Marseille et cousin de Jaufre V et de Rostan d'Agoult, tous deux opposés à Raimond Berenger[78], ce qui peut expliquer le choix de l'oligarchie arlésienne attentive au développement du conflit opposant Raymond VII et l'empereur au comte de Provence et l'Église. Toutefois ce nouveau podestat, en raison probablement d'inclinations personnelles[N 33], se déclare peu après en faveur de l'archevêque contre le parti qui l'a choisi[79].

Le développement de l'anticléricalisme

L'intransigeance de l'Église, notamment vis-à-vis d'Avignon à qui Grégoire IX refuse toujours en dépit du traité de 1226[N 34], le relèvement des remparts[54] et le mécontentement du pape excité par les nouvelles qu'il reçoit d'inquisiteurs trop zélés en Languedoc, génèrent un ressentiment de plus en plus fort contre l'autorité ecclésiastique[80]. D'autant plus que les « excommunications répétées lassent les populations [et] l'éloignement forcé des sacrements les écarte du clergé »[81]. Tout cela explique la phase de déchristianisation des villes provençales en ce début du XIIIe siècle.

Dans la cité même, l'anticléricalisme ainsi que des mouvements dissidents suscitent un accueil bienveillant, à tel point que l'Église s'en préoccupe. En juin 1235, le légat Jean de Bernin, archevêque de Vienne, adresse une consultation aux juristes avignonnais au sujet des vaudois d'Arles[65]. Toutefois en dépit de Fernand Benoit ou d'Erika Engelmann[N 35] qui voient un lien étroit entre le mouvement communal et le catharisme[82], il apparaît aux historiens modernes, comme Jacques Chiffoleau, que dans l'agitation communale la part qui revient à l'hérésie est négligeable[83]. Martin Aurell préfère voir dans cet anticléricalisme l'influence des franciscains dont le discours prônant la pauvreté rencontre un réel succès auprès des foules urbaines[84]. À Arles cet engouement est d'autant plus fort que, dans le conflit issu de la Réforme grégorienne qui subsiste encore entre l'archevêque et le patriciat, la parole des frères mineurs inspire fortement ceux qui luttent contre la puissance temporelle de l'archevêque[84].

Ainsi cette opposition anticléricale n'est pas uniquement théologique ; son essence se retrouve dans les aspects fiscaux et financiers, notamment en ce qui concerne la perception des taxes, qui opposent toujours évêques et patriciat dans la Provence du XIIIe siècle[85].

Les ambitions temporelles de l'archevêque

L'excommunication comme instrument de pouvoir

À Arles cette situation est illustrée par le conflit entre l'archevêque et la famille des Porcelet à propos du partage des revenus de Fos. En 1235, Bertran Porcelet et l'archevêque se partagent en effet, avec l'aval de Raimond Berenger, les dépouilles du patrimoine encore conservées par les enfants d'Ameth de Fos. Mais très tôt une mésentente éclate entre les Porcelet et le prélat à propos du partage de leurs nouveaux droits respectifs[47]. La possession des biens par les évêchés se trouve donc au centre du débat entre l'épiscopat arlésien et ses contestataires. L'usage de l'excommunication et de l'interdit est donc, plus qu'une arme théologique, une arme économique et politique[86].

Le zèle et les excès de Jean Baussan lui valent d'ailleurs en 1235 un désaveu du pape. Celui-ci est en effet préoccupé par le comportement des tribunaux inquisitoriaux qui dans cette période d'agitation peut servir les intérêts politiques de l'épiscopat local[65] : il lui enlève donc la juridiction de l'inquisition et la confie à Jean de Bernin qui nomme, pour la Provence, des juges issus de l'ordre des dominicains[N 36].

L'affaire Guillaume de Jonquières

Une autre affaire, impliquant l'archevêque, secoue la ville en ce début 1235 : l'affaire Guillaume de Jonquières. En 1234 une convention avait été conclue à Arles entre le podestat et l'archevêque à propos des revenus que la ville tirait des péages, en particulier celui du sel ; en opposition aux droits de l'empereur, les deux signataires étaient convenus de se partager ces revenus, mais l'archevêque ne pouvait toucher sa part qu'après expiration d'un contrat-bail antérieur entre la commune et Guillaume de Jonquières. Au début 1235, l'archevêque fait assassiner (ou mourir) en prison Jonquières, puisque sa mort lui apporte enfin les revenus de la gabelle. Le troubadour Bertrand de Lamanon qui assiste à ces événements écrit dans un sirventes[N 37] : « Jamais on n'a vu un prêtre aussi faux posséder un pays.... Il tua Jonquera dans la maison obscure. »[87]. C'est cet incident qui amène d'après l'historien arlésien Anibert la révolte d'Arles de 1235[88] et la fin du gouvernement des podestats.

Épilogue

« Ainsi trahis par leur chef naturel et en butte aux prétentions de l'archevêque », les citoyens choisissent de former une confrérie, association pourtant formellement interdite par le synode de 1234. Réunissant un parti dont les membres sont liés par des intérêts et des sentiments communs et chassant les partisans du podestat et de l'archevêque qui se réfugie à Salon cette confrérie, connue sous le nom de confrérie des bailes, prend le pouvoir en juin selon Anibert[89] ou plus probablement en septembre[90] 1235.

Le gouvernement des podestats, commencé en 1220 dans un contexte agité, se termine donc quinze ans plus tard par une nouvelle crise politique majeure. Mais paradoxalement, ayant bénéficié durant de nombreuses années d'un climat apaisé et d'une ville unie, ce mode de gouvernement communal permit à la cité de devenir une puissance régionale par l'accroissement considérable de son territoire et de ses richesses qui lui procurèrent un statut l'autorisant à négocier avec les plus grands. Pour l'historien Martin Aurell, ce gouvernement constitue l'âge d'or de la République d'Arles :

- « Plus que jamais Arles a atteint sous la tutelle du podestat le faîte de sa puissance[61]. »

L'année 1235 ne marque pas toutefois la fin de la podestarie à Arles. Quelques années plus tard, la ville va être à nouveau gouvernée par des podestats ; mais ce ne seront plus des personnages représentant un fragile équilibre politique : ils seront de véritables chefs de clan traduisant le pouvoir d'un parti sur les autres dans une période qui s'achèvera en 1251 par la fin de la République d'Arles et de son autonomie communale.

Liste des podestats

Résumé

Contexte

Cette liste reprend la chronologie établie par l'historien médiéviste provençal Jean-Maurice Rouquette[91] ainsi que des éléments de La Provence au Moyen Âge de Martin Aurell, Jean-Paul Boyer et Noël Coulet[92] et des Mémoires historiques et critiques sur l'ancienne République d'Arles de Mathieu Anibert[93]. Elle se limite à la période du gouvernement des podestats, c'est-à-dire aux années 1220-1235.

Pour mémoire, le podestat est élu pour une seule année, en général de début avril à fin mars de l'année suivante. Toutefois certains mandats sont renouvelés comme ceux d'Isnard d'Entrevennes, Torello de Strada, Dragonnet de Montdragon ou Rolland George.

- 1220-1222 : Isnard d'Entrevennes.

- 1222-1224 : Torello de Strada (ou Torrel de Strata) originaire de Pavie, devient en 1237 podestat d'Avignon[94] ; Albert de Turricella, juge et viguier.

- 1224-1228 : Dragonnet (ou Dragonet) de Montdragon ; Dragonnet de Bocoyran, viguier.

- 1228-1230 : Rolland George, originaire de Pavie ; Jacques Murelli, viguier.

- 1230-1231 : Guillaume Augier (ou Auger) d'Oza, italien ; Raimond de Savine, viguier.

- 1231-1232 : Perceval Doria, gibelin originaire de Gênes, devient en 1232 podestat d'Avignon ; Bertrand de Montolieu et Raimond d'Uzès, syndics de la commune.

- 1232-1233 : Rubeus de Turca, italien ; Albert, viguier.

- 1233-1234 : Supramonte Lupo (ou Supramont Loup), italien.

- 1234-1235 : Bernard Roland (ou Rolland) Ruffi (ou Rubei), parmesan ; Mascar et Rolland, viguiers.

- 1235-1236 : Burgondion de Trets des Vicomtes de Marseille.

Notes et références

Voir aussi

Wikiwand - on

Seamless Wikipedia browsing. On steroids.