Top Qs

Chronologie

Chat

Contexte

Enrique González Duro

De Wikipédia, l'encyclopédie libre

Remove ads

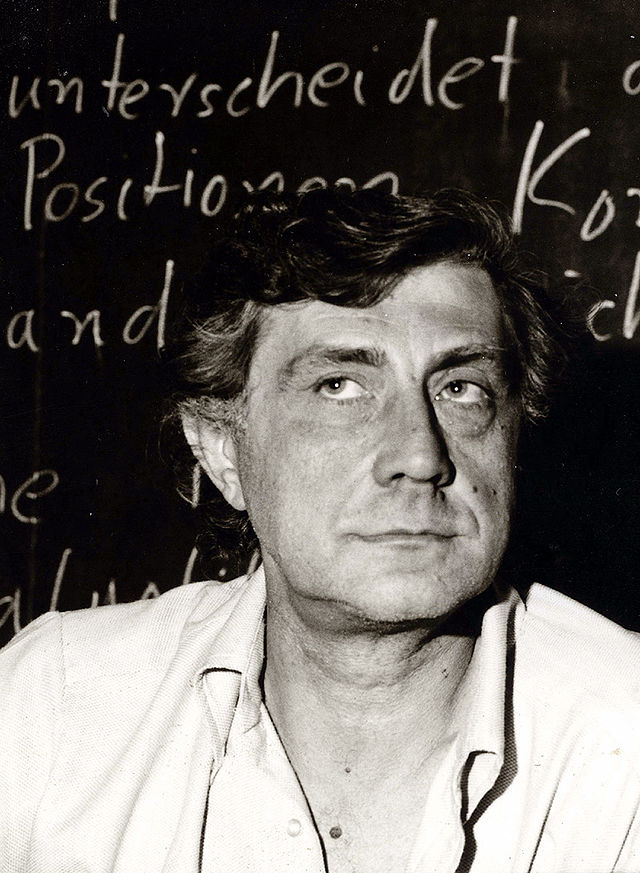

Enrique González Duro (La Guardia de Jaén, 1939) est un psychiatre, professeur d’université et essayiste espagnol.

González Duro commença sa carrière de psychiatre dans les dernières années du franquisme, à l’hôpital général Francisco Franco (la Ciudad Sanitaria Francisco Franco (es), CSPFF), sis calle Ibiza à Madrid, où il eut pour premier maître de stage le « psychiatre du régime » López Ibor (en), avec les méthodes duquel il était en profond désaccord, ainsi qu’avec le mode de prise en charge prévalant alors en Espagne et à la CSPFF en particulier.

En 1971, dans un contexte de contestation générale de la psychiatrie officielle, González Duro, avec quelques-uns de ses confrères, s’opposa au transfert, décidé par l’autorité provinciale, du pavillon psychiatrique de la CSPFF vers un institut spécialisé situé dans la lointaine banlieue madrilène, et s’impliqua activement dans le subséquent (et très médiatisé) mouvement de contestation, lequel allait bientôt acquérir une portée plus large, englobant aussi une critique du traitement de la maladie mentale appliqué alors en Espagne (internements forcés, abus de psychotropes, électrochocs, strict isolement du malade), ainsi qu’une dimension politique implicite (que les contestataires se gardèrent bien d’exprimer), attendu que les contestataires, imprégnés des idées de la contre-culture espagnole et des tendances nouvelles en psychiatrie (Foucault, antipsychiatrie…), jugeaient que ce mode de prise en charge portait la marque de l’idéologie franquiste, sinon poursuivait des objectifs politiques (en fournissant une caution scientifique à la mise à l’écart des déviants), et méconnaissait les facteurs sociaux, familiaux et politiques de la maladie mentale, pour ne retenir, au détriment de l’aspect dysfonctionnel, que les seules causes organiques individuelles et se borner aux traitements biologiques. De répressive, discriminatoire et institutionnelle qu’elle était, la psychiatrie devait se faire libératrice, intégratrice et communautaire.

Au lendemain de la Transition démocratique, González Duro fut chargé de réformer l’hôpital psychiatrique de Jaén, avant de revenir à la calle Ibiza, où il s’attela à mettre en œuvre sa vision des soins psychiatriques, à savoir : un processus de resocialisation dans un environnement protégé, privilégiant la thérapie de groupe (où le malade mental aurait le loisir d’« exprimer » sa folie, avant de la surmonter par un certain nombre de mécanismes — solidarité, compréhension, entraide, etc. —, jusqu’à réaliser son « émancipation », notamment vis-à-vis de l’école et de la famille) et l’intervention communautaire (censée prolonger le traitement et consolider la guérison par un suivi médical souple à travers divers dispositifs, tout en confrontant la communauté à sa folie, c’est-à-dire à ses propres contradictions).

Auteur prolifique, González Duro réunit sous son nom un grand nombre de publications, dont des livres relatant ses expériences de réformateur des soins psychiatriques en Espagne et traitant de l’histoire de la psychiatrie en Espagne (en particulier sur les vicissitudes de la psychiatrie pendant la Guerre civile et sous le franquisme), ainsi qu’une série de biographies, conçues sous un angle psychologique et psychiatrique, de personnalités politiques (Franco, Felipe González), historiques (Ferdinand VII) ou littéraires (Juan Ramón Jiménez).

Remove ads

Biographie

Résumé

Contexte

Parcours professionnel

Début de carrière pendant la phase finale du franquisme

Venu à Madrid après ses études de médecine, Enrique González Duro suivit une formation en psychiatrie à la Cité médicale provinciale Francisco Franco (en espagnol Ciudad Sanitaria Provincial Francisco Franco, sigle CSPFF, actuel Hôpital universitaire Gregorio Marañón), située calle de Ibiza, dans le centre-ville. En tant qu’interne, il eut pour premier maître de stage Juan José López Ibor, « psychiatre du régime », qui travaillait dans la CSPFF, mais dirigeait parallèlement (car placé en disponibilité) une clinique privée, où González Duro passa quelques années à travailler ; de cette expérience, González Duro n’a pas gardé bon souvenir, déclarant en effet dans un entretien : « vu la pauvreté thérapeutique de sa pratique, j’ai été en mesure, en à peine quelques mois, d’apprendre tout ce qu’il ne fallait pas faire »[1]. Il entra ensuite comme boursier à la CSPFF proprement dite[2], où allait se dérouler la majeure partie de son activité professionnelle ultérieure (pendant plus de 30 années)[3].

Aux alentours de 1965, dans le cadre des Plans de développement économique du gouvernement franquiste, chaque autorité provinciale commençait à mettre en œuvre, à coups d’investissements très importants, son propre projet de prise en charge psychiatrique, certaines provinces choisissant de créer de grands asiles d’aliénés (manicomios), d’autres préférant réformer les asiles existants, le tout sans aucune cohérence[1].

Dans les années 1970, González Duro fut une des figures de proue du mouvement « anti-institutionnel », proche de la mouvance de l’antipsychiatrie, qui remettait en question les techniques de la psychiatrie espagnole traditionnelle et proposait des solutions alternatives, sur le plan théorique comme pratique. González Duro prit part à la Coordinadora Psiquiátrica (littér. Coordination psychiatrique), qui s’était donné pour mission d’élaborer et de défendre des projets de réforme en psychiatrie. Après l’action de protestation de 1971, dite « de l’Hôpital de jour », où des psychiatres s’étaient barricadés dans le pavillon psychiatrique de la CSPFF, González Duro fut en 1973 le premier en Espagne à organiser un hôpital psychiatrique de jour public, expérience qu’il raconte dans Distancia a la locura: teoría y práctica del Hospital de Día (littér. Distance vis-à-vis de la folie : théorie et pratique de l’hôpital de jour) de 1982[3].

Contextualisation : discussions théoriques dans la psychiatrie espagnole

Tout au long des années 1970, de nouveaux courants antiautoritaires s’étaient fait jour en Espagne et vinrent s’ajouter aux secteurs de l’opposition antifranquiste classique. En particulier, l’adoption extra-universitaire de l’antipsychiatrie était associée, en Espagne comme ailleurs, aux tendances propres à la contre-culture et à l’activisme de la nouvelle gauche, et ses tenants avaient introduit une critique institutionnelle et des thématiques underground qui étaient en rupture avec le consensus prévalant chez les opposants classiques[4]. La contre-culture, caracterisée par sa prédilection pour la musique rock, les drogues psychédéliques, la vie en communes et la philosophie orientale, avait dans les années 1960 émergé de la tradition underground, qui se présentait comme universaliste, antiautoritaire, communale, libertaire et décentralisatrice[5]. Dans les années 1960, l’antipsychiatrie était, pour sa diffusion, tributaire des réseaux informels, en particulier des publications de la contre-culture, avant que le cinéma et la télévision espagnole ne lui fassent une place au début de la décennie 1970[6]. En s’identifiant comme antipsychiatres, et en s’inscrivant dans le cadre de la contre-culture, les psychiatres contestataires espagnols furent donc amenés, sous l’effet des « nouveaux mouvements sociaux », à radicaliser leur discours vis-à-vis de la psychiatrie institutionnelle de l’Espagne franquiste[7].

La théorie critique qualifiait la psychiatrie officielle de dispositif laïc voué à classifier les déviances sociales et à servir de complément au système légal. La classification et le traitement du dérangé mental permettraient la réintégration du déviant, sans risque de contagion ou de déséquilibre pour la structure qui produisait ces troubles mentaux. La réification et l’objectivation par la psychiatrie serviraient d’outil de domination institutionnel, qui opposerait une violence à allure scientifique au malaise de la culture. La définition psychiatrique conventionnelle de la maladie mentale mettrait en évidence la fonction idéologique de la science, qui est d’occulter les aspects politiques et sociaux, présents en combinaison dans le trouble mental[8].

La psychiatrie espagnole se trouvait alors devant le choix entre deux modèles antagonistes : d’une part la vieille pratique d’isolement et de surveillance des malades, et d’autre part la nouvelle intervention communautaire. L’approche nouvelle était centrée non tant sur la description et la classification des maladies mentales, que sur leur prévention et sur la détermination de leur cadre étiologique. L’hôpital communautaire tendait à établir une typologie de la maladie mentale suivant le critère de la possibilité de guérison ou de la réponse que réussissait à obtenir le traitement médical mis en œuvre. À l’opposé du modèle de gardiennage, la modalité nouvelle s’attachait à opposer au traumatisme déclencheur — organique ou mental — un entourage sécurisé et une intervention psychothérapeutique continue, propres à fortifier graduellement les défenses et la réadaptation du patient. Au sein de l’hôpital, un type de communauté était organisée par les psychiatres qui permette d’éviter l’isolement et prenne appui sur la capacité de maîtrise de soi et d’interaction des patients. On avait soin en outre de préserver leur individualité et de restaurer de façon progressive leur activité, leur initiative et leur responsabilité[9].

À la psychothérapie individuelle, la nouvelle approche préférait le modèle groupal, où les conflits relationnels pouvaient être mis à nu et se résoudre, pendant que les explications médico-psychologiques étaient nuancées et confirmées par le groupe. L’intervention de l’hôpital communautaire se prolongeait à l’extérieur, par le truchement de divers dispositifs destinés à consolider la guérison du malade et à flexibiliser le suivi médical et se traduisant par l’hôpital de jour, l’hôpital de nuit, la consultation ambulatoire, et le club de patients. Les soins psychiatriques se présentaient comme un processus de resocialisation dans un environnement protégé, où l’intensité de l’action médicale s’ajustait au degré d’adaptation communautaire atteint par le groupe et par l’équipe médicosociale[10].

Dans l’Espagne franquiste, la législation régulant l’internement psychiatrique ne s’appuyait pas sur le critère médical, et la psychiatrie, résignée à l’incurabilité des maladies mentales, se réduisait à la pratique de l’isolement et à la surveillance en asile psychiatrique. Dans le nouveau modèle de soins, l’internement devait être conditionné par son effet thérapeutique, et la mise sous tutelle du patient être soumise au principe juridique de liberté surveillée et à l’impératif de traitement ; en cas de délit et moyennant diagnostic préalable, le psychiatre est habilité à troquer la peine prévue contre une prise en charge psychiatrique forcée. Les comportements déviants sont considérés comme susceptibles d’intervention médicale, en raison de quoi l’internement involontaire doit être temporaire et céder le pas à un traitement obligatoire, de préférence ambulatoire[11].

Les nouvelles théories critiques, notamment celles dites antiautoritaires, postulaient le caractère multiple de la folie, dont elles reconnaissaient et analysaient les composantes sociale, politique, juridique et culturelle. Elles tendaient à se délier de la dimension purement clinique de la maladie mentale et entendaient préserver, au sein de la psychiatrie ou dans la communauté thérapeutique, un espace où critique sociale et changement social peuvent trouver à se projeter et à s’intégrer. La schizophrénie était rendue compréhensible et rationnelle dès lors qu’on l’interprétait comme seule réponse à un schéma de communication dysfonctionnel[12]. S’il y a vulnérabilité, infélicité et trouble mental, c’est, selon la théorie critique, par suite de la dérive autoritaire des idéologies « technifiées ». Le processus d’émancipation est un parcours individuel, une transition vers l’émancipation, pouvant tirer profit de la conduite d’un guide, de quelqu’un ayant vécu la même expérience[13].

Révolution il y aura lorsque la population ne supportera plus la quotidienneté inhumaine et se mettra à changer ses habitudes ; comme le proclamait l’association Barcelona Libertaria : « Il s’agit de la formation de l’individu, de sa libération tant intellectuelle que matérielle vis-à-vis des structures sociales qui le maintiennent aliéné »[14]. La contre-culture devait ouvrir la voie à une sorte de marxisme contre-culturel et libertaire plus proche de la culture populaire et communaliste que des propositions de l’opposition communiste ; face aux municipalités et aux associations de quartier tenues par les communistes se dressaient les athénées libertaires. L’accent était mis sur la responsabilité sociale et sur la rééducation active[15].

La contestation antipsychiatrique trouva un portevoix sous les espèces de la revue collective Ajoblanco, créée à Barcelone par cinq jeunes universitaires qui se proposaient de rompre avec les courroies de transmission du régime franquiste mais aussi de l’opposition communiste autoritaire, préférant aux consignes du PCE une analyse politique s’appuyant sur le « sens commun ». La revue parut de 1974 à 1980 (avant de ressurgir quelques années plus tard) et faisait la jonction entre les contre-cultures et le post-marxisme de la nouvelle gauche, cette dernière prenant rang à côté du vieil anarchisme espagnol. D’une orientation nettement anti-institutionnelle, la revue abordait des sujets tels que le LSD, Woodstock, mai 68 ou Noam Chomsky. Dès son premier numéro, la revue se mit en devoir de contester tout type d’autorité institutionnelle et consacra nombre de ses une aux différents courants anti. Chacune de ses éditions s’appliquait à donner écho aux solutions alternatives imaginées par la nouvelle gauche en opposition à la technocratie et agissait comme caisse de résonance des différents mouvements alors en gestation, tels que les féminismes, l’homosexualité, le naturisme, l’écologie, l’objection de conscience, les prisonniers en lutte, la sexologie et l’antipsychiatrie. Avec un faible tirage, une diffusion locale et une allure artisanale, la revue ne paraissait que de façon irrégulière. En , à la suite d’un numéro consacré aux fallas, la revue fut frappée par la censure, faisant en juin l’objet d’une mise sous séquestre et en juillet d’une suspension de quatre mois. La revue sut ensuite se ressaisir en se structurant plus solidement sous forme de mensuel[16]. La revue prit un virage anarchiste en , et en juillet de l’année suivante éditait Barcelona Libertaria. Elle voua alors son dossier central au situationnisme et informait régulièrement ses lecteurs sur la CNT[17]. Ajoblanco, dont le dernier numéro de la première période parut en , réussit à écouler environ cent mille exemplaires par numéro[18].

Ajoblanco était adossé à une série de collectifs, qui réunissaient des groupes hétérogènes de personnes autour de telle thématique particulière et faisaient office de passerelle entre lecteurs et rédacteurs ; l’équipe de rédaction de la revue leur cédait une partie de l’espace éditorial. Parmi les rubriques récurrentes dont se composait la revue en figurait une vouée à l’antipsychiatrie, qui fut publiée de 1976 à 1979 à un rythme bimensuel, couvrait une à deux pages, et dont le contenu suivait incessamment une ligne contre-culturelle[19]. Le collectif d’antipsychiatrie était issu de l’hôpital psychiatrique de Barcelone et de son réseau de contacts. Parmi les rares références espagnoles dont se revendiquait ce collectif, on note l’hôpital de jour de Madrid sous l’autorité de González Duro[20]. La rubrique Antipsychiatrie de la revue poursuivait un objectif double : informer avec rigueur sur les bases théoriques de l’antipsychiatrie, afin de prévenir sa possible dénaturation consécutivement à sa popularisation, et servir de porte-voix aux psychiatrisés (c’est-à-dire aux patients)[21]. De même, Ajoblanco mettait en évidence dans ses colonnes certaines modalités de récupération par le système franquiste de contenus de l’antipsychiatrie, au moyen desquelles l’autorité institutionnelle parvenait à s’assimiler la nouvelle idéologie, en adoptant ses formes et les symboles de sa critique, mais tout en maintenant finalement les pratiques traditionnelles[22].

Jusqu’à l’été 1977, le principal rédacteur de la rubrique Antipsychiatrie de la revue était Manuel Baldiz, rattaché à l’école professionnelle de psychiatrie de l’université de Barcelone ; lui succéda Carlos Rey, collègue de Baldiz et psychologue du Centre d’hygiène mentale du Carmel, qui continua d’assurer la rédaction et la coordination de la rubrique, sans pouvoir l’empêcher de s’étioler peu à peu. En , Ajoblanco consacra à l’antipsychiatrie l’un de ses quatre numéros spéciaux de l’année, qui atteignit 30 000 exemplaires et auquel collaborèrent les psychiatres González Duro, José Luis Fábregas (lui aussi confrère de Baldiz) et Enric Mora ; à l’occasion de ce numéro, le collectif prit le nouveau nom de Colectivo de Salud Mental (Collectif de santé mentale), composé de professionnels de l’hôpital psychiatrique de Barcelone. Cependant, à partir de cette date, les contenus se rapportant à la santé mentale allaient s’évanouir progressivement[21]. Baldiz, Luis Cabrero et Fábregas avaient entrepris dans leur service de psychiatrie une réforme dans la ligne de Maxwell Jones et du Centre hospitalier François-Tosquelles à Saint-Alban, où les problèmes individuels étaient ramenés à des problèmes relationnels, interprétés à leur tour en termes de communication dysfonctionnelle[23].

L’antipsychiatrie apparaissait dans Ajoblanco comme un creuset de thèses critiques, certes d’une ample diffusion dans le public, mais avec une faible répercussion sur la pratique clinique. Répudiant l’explication médico-psychologique institutionnelle de la folie, avec son découpage en catégories, on y prônait la libre expression de la folie[24] :

« Les hommes qui incarnent et parlent d’un autre type de normes, d’autres attitudes possibles sur la façon de voir et de vivre l’existence, sont condamnés, fatalement, à l’enfermement et à l’anonymat. Et non parce qu’eux en ont besoin, mais parce que nous autres en avons besoin[25]. »

Si certes la rédaction de la revue n’en vint pas à la position extrême de nier toute cause somatique de la maladie mentale[26], on y constate bien une inversion des valeurs attribuées au fou : de fou dangereux, on basculait à l’homme sensible qui souffre, et le fou s’oppose à présent à l’homme normal, adjectif doué désormais d’une connotation péjorative. L’explication sociologique s’étendit à toutes les pathologies mentales, encore que son poids relatif ait varié d’un trouble mental à l’autre ; ainsi, si la schizophrénie était la manifestation de l’individu qui souffre et résiste, l’alcoolisme reflèterait les contradictions du système[27].

Les Centres d’hygiène mentale, mis en marche à l’initiative d’un groupe de professionnels à Barcelone, allaient, suivant l’exemple français, s’implanter dans chaque quartier, où — à la différence des dispensaires psychiatriques de la Sécurité sociale, simples dispensateurs de médicaments — ils se proposaient d’intervenir préventivement là même où se déroulait le conflit dont les fous allaient dans la suite être l’expression. Selon l’un des animateurs, Alicia Roig, on y œuvrait à

« une forme de désaliénation, c’est-à-dire une meilleure capacité à garder l’équilibre, en analysant les forces extérieures du milieu — propagande, conditions de vie défavorables, manque de services, conditions défectueuses d’hygiène et de santé, etc. — qui […] tendent à perturber l’individu, lui ôtant sa capacité de réaction, le déséquilibrant et le soumettant de plus en plus à des intérêts supérieurs et étrangers aux siens[28]. »

Par prévention (la tâche la plus importante), les tenants des Centres d’hygiène mentale entendaient aussi bien l’intervention précoce que l’examen, par voie statistique, des causes des troubles mentaux. Ceux-ci sont considérés, dans la droite ligne de l’antipsychiatrie, comme liés aux institutions sociales proches, la famille et l’école. Prévenir la maladie sera donc intervenir de manière directe, non seulement dans la situation sanitaire, mais aussi dans l’école et dans la famille de sorte à éviter que les effets de la misère ne se traduisent en troubles mentaux chez leurs membres les plus fragiles[29]. C’est là une pratique révolutionnaire où, lit-on dans Ajoblanco,

« le rôle des professionnels doit être de tenter d’aider cette communauté, en lui apprenant à trouver elle-même des solutions […]. Ceci implique d’avoir clairement à l’esprit qu’on accomplit une mission ayant un net contenu idéologique et politique[30]. »

Mouvement de protestation à l’hôpital général de Madrid (1971)

Enrique González Duro joua un rôle de premier plan dans le conflit des cliniques dites d’Ibiza — c’est-à-dire du pavillon psychiatrique faisant partie du vaste complexe hospitalier appelé Cité médicale provinciale Francisco Franco (sigle CSPFF), fondé en 1968 et dont l’entrée donnait sur la calle de Ibiza à Madrid —, en participant à la retentissante action d’embarricadement (encierro), puis comme membre du comité de coordination chargé d’encadrer le mouvement[31].

L’autorité provinciale (la Députation), à laquelle ressortissait la prise en charge par l’Assistance publique (la Beneficencia) des patients psychiatriques, avait décidé de remédier au manque de lits par l’ouverture à Madrid en , au sein de la CSPFF, d’un pavillon destiné aux « malades psychiatriques aigus », d’une capacité de 160 lits, soit 7% de la capacité totale (2200 lits) du centre hospitalier[32]. En juillet de la même année, la Députation paracheva son dispositif de prise en charge en créant l’hôpital Alonso Vega, établissement spécifiquement psychiatrique (qui sera rebaptisé en 2003 hôpital Dr. R. Lafora), d’une importante capacité d’accueil de 910 lits, situé à environ 14 km au nord de Madrid et intégré à la division psychiatrique de la CSPFF[33]. La direction, l’organe consultatif et le comité économique de la CSPFF relevaient de la Corporation provinciale, dont la composition était décidée par la Direction générale de la santé et le ministère de l’Intérieur[34].

L’hôpital de jour de la calle Ibiza souffrait, outre d’un problème d’espace et d’intégration, également d’un financement insuffisant ; le centre fonctionnait grâce aux stagiaires payants et aux bénévoles[35]. Au contraire des autres lits de la CSPFF, ceux de la psychiatrie ne tombaient pas sous le régime de la Sécurité sociale, dans les attributions de laquelle ne figuraient pas à cette époque les soins de santé hospitaliers des malades mentaux, et n’étaient par conséquent pas rentables pour l’établissement[36] ; en effet, la clinique psychiatrique de la calle Ibiza avait des dépenses presque cinq fois plus élevées que ses recettes[37].

Le pavillon Ibiza, alors l’unique unité psychiatrique publique de toute la province de Madrid, présentait, aux dires de González Duro, des conditions détestables, assimilables à une « psychiatrie de guerre ». Un certificat médical suffisait, en dehors de toute intervention d’un juge, pour faire interner de force un patient, le médecin de l’institution n’étant appelé à intervenir qu’une fois le fait accompli. Il y avait ainsi quotidiennement de 30 à 40 internements. Une équipe d’infirmiers d’asile « traditionnels » se trouvait sous les ordres d’une religieuse, qui avait de fait la haute main sur le service, et ce jusqu’à l’arrivée des jeunes psychiatres à la fin des années 1960, dont González Duro, tous désireux de corriger la situation. À son admission, le malade, accueilli par les infirmiers — le médecin de garde n’était appelé à son chevet que le lendemain —, et soupçonnant le sort qu’on lui réservait, était dans 90 % des cas en état d’agitation ; une fois admis, il était soumis à un régime de réclusion rigoureuse, ne sortait plus et ne recevait aucune visite, jusqu’à signature de la décharge. Dès l’admission, la religieuse avait déterminé le traitement, selon son bon vouloir, consistant en l’administration d’halopéridol sans règle ni discernement, et elle pouvait aller jusqu’à ordonner des électrochocs[38]. Néanmoins, selon les termes de González Duro, « accumuler tous les malades dans un grand asile de fous était pire encore. Pour le moins, ceci [le pavillon de la calle Ibiza], se trouvant dans le centre de Madrid, avait théoriquement, ce qui s’est ensuite vérifié dans la pratique, plus de possibilités d’évoluer »[39].

En 1971, le chef de la division psychiatrique de la calle Ibiza était le docteur Juan José López Ibor qui, grâce à sa mise en disponibilité volontaire, était admis à exercer une activité de soins en cabinet privé et à accomplir des missions de formation dans les cliniques. Dans le pavillon psychiatrique de la calle Ibiza, il partageait la chefferie de service avec un autre médecin de l’Assistance publique, le professeur Antonio López Zanón, responsable ultime. Le pavillon, dont les possibilités d’extension restaient limitées, car sis dans l’enceinte d’un hôpital général, satisfaisait aux normes OMS et disposait d’une équipe psychothérapeutique[40].

En , la Diputación de Madrid décida de transférer vers l’hôpital Alonso Vega (qualifié par González Duro de « grand asile d’aliénés dans la tradition espagnole »), dorénavant pleinement opérationnel, une partie des lits du pavillon de la CSPFF[41]. En réaction, une importante partie de l’équipe médicale envoya le au Conseil d’administration un document pour exposer ses arguments contre cette mesure. Devant le mutisme du Conseil, López Zanón introduisit quelques jours plus tard un recours contentieux administratif. Deux semaines après, le , les médecins des Cliniques psychiatriques envoyèrent un courier non seulement à l’Organe de gestion de l’hôpital, mais également à la presse et à la Députation. Leur démarche ayant pareillement été dédaignée, les médecins psychiatres, au nombre de douze (neuf titulaires et trois assistants bénévoles, auxquels allaient se joindre 25 membres du personnel soignant), résolurent six jours plus tard, le , de se barricader pour un temps indéfini dans l’unité psychiatrique[42]. Cette action d’embarricadement sur le lieu de travail (encierro), qui en l’espèce allait se prolonger sur près d’un mois, avait été décidée en lieu et place d’une action de grève, assez dangereuse à cette époque, et lança la mode de l’embarricadement, modalité d’action alors encore sans précédent, assimilable à la grève japonaise, consistant au contraire à travailler plus et ôtant par là aux autorités franquistes tout motif à répression. Les protestataires eurent l’intuition d’alerter la presse, qui, étant donné la morte-saison médiatique (on était en été), vint en masse dans le hall du pavillon, et l’ampleur de la mobilisation allait être telle qu’elle réussit même à attirer la presse internationale, ce que le franquisme redoutait avant tout[1],[39]. Grâce à cette répercussion médiatique, les mobilisations des psychiatres espagnols prirent pied aussi dans l’opinion publique en 1971[1],[43].

Parallèlement, une plainte fut déposée auprès du Tribunal d’ordre public, où le personnel s’évertua à expliquer qu’il avait été obligé d’abandonner les malades et de les laisser sans soins médicaux. Le mouvement eut un fort écho dans toute l’Espagne, et les médecins expulsés (non embarricadés) parcouraient le pays pour mobiliser partout, par voie d’assemblées dans tous les hôpitaux, le personnel hospitalier, donnant une dimension nationale au conflit. Ainsi González Duro lui-même se rendit-il en Catalogne[1],[39].

Au troisième jour, la police entreprit de déloger le personnel médical, tandis que la Députation licenciait les sept médecins sous contrat[44],[45]. Cependant, les appuis continuaient d’affluer : 70 médecins de l’hôpital de Puerta de Hierro, les médecins de l’hôpital psychiatrique des Asturies et 105 médecins de la CSPFF envoyèrent à la presse et à la Députation une note dans laquelle ils affirmaient que l’enjeu du conflit portait strictement sur la nature de la prise en charge et demandaient la réadmission des limogés[46].

Au cinquième jour de l’embarricadement, le , il y avait dans les cliniques de la calle Ibiza 55 personnes en réclusion volontaire, dont 17 médecins, soit un tiers du corps médical[47]. À l’hôpital Alonso Vega, en dépit de l’interdiction de toute manifestation de soutien à l’action de la rue Ibiza, 96 employés du centre, dont cinq médecins, signèrent une déclaration d’adhésion, pendant que le collège des médecins d’Andalousie et l’hôpital psychiatrique des Asturies apportaient leur appui par voie de presse[44],[48].

Le , trois jours après l’expulsion, et donc une semaine après le début de la réclusion, les collègues psychiatres des médecins renvoyés entamèrent un nouvel embarricadement dans les cliniques de la calle Ibiza et adressèrent à leur tour à la presse et à la Députation une note dans le même sens que leurs confrères[49]. Enfin, le Conseil général des médecins de la CSPFF dénonça le manque de moyens (« précarité ») des soins de santé en Espagne et souligna la nécessité de mieux les planifier, d’assurer une formation plus approfondie, de développer plus avant la sécurité sociale et de renforcer la recherche. Commencèrent alors aussi à se tenir à la CSPFF des assemblées réunissant les embarricadés, les licenciés, le personnel soignant solidaire, et des délégués syndicaux d’autres hôpitaux espagnols, situés à Madrid ou dans d’autres villes d’Espagne (Valladolid, Leganés, etc.)[50],[51].

Les psychiatres de la calle Ibiza s’attachaient à communiquer des informations à tous les hôpitaux d’Espagne, augmentant ainsi le nombre d’embarricadés dans toute l’Espagne, non seulement dans les services psychiatriques, mais aussi dans les hôpitaux généraux, faisant monter le nombre de médecins embarricadés à près de dix mille. Comme le mouvement commençait à revêtir une portée politique, de nature à préoccuper le gouvernement, les militants eurent, selon González Duro, l’habileté de ne pas poser leurs revendications explicitement en termes politiques, pressentant qu’une telle attitude mènerait en prison, raison pour laquelle il ne fut pour l’heure prudemment question que d’améliorer la prise en charge des malades[52].

Le , cinq jours après le deuxième embarricadement, eut lieu une réclusion massive à la CSPFF, suivie de l’hôpital Alonso Vega, impliquant un total de six psychiatres, puis de l’équipe entière de l’hôpital psychiatrique d’Oviedo[53],[54]. La « précarité » restait l’argument principal, ou, dans les termes de González Duro reproduits par le quotidien franquiste El Alcázar : « Ce qui est grave aussi est le faible nombre de psychiatres en Espagne, leur bas niveau scientifique et la pénurie de postes de travail »[55],[56]. Entre-temps, les journaux Le Monde, New York Times et La Stampa reproduisaient un communiqué international de l’agence Reuters[57],[58].

L’assemblée de la CSPFF, qui assumait le rôle de coordination de tous les hôpitaux embarricadés, entama des pourparlers avec la Députation, à l’issue desquels, le , soit 19 jours après le premier encierro, fut conclu un accord définitif stipulant que les cliniques garderaient leurs lits et que leurs psychiatres seraient réintégrés, sans que leur fiche personnelle ne garde trace de leur action[57],[1]. Une commission technique mixte composée d’un nombre égal de représentants de l’Organe de gestion d’une part et de psychiatres d’autre part, et dont faisait partie González Duro, reçut mission de réorganiser la prise en charge dans les cliniques de la calle Ibiza[57].

Les médecins, psychiatres et internes à l’origine du mouvement étaient de jeunes professionnels, qui se formaient ou travaillaient loin des centres traditionnels du pouvoir médical, tels que les facultés de médecine avec leurs établissements hospitaliers particuliers. Pour ce qui est des psychiatres, ceux-ci poursuivaient un objectif triple : exiger un fonctionnement communautaire par prise de décision collective (asambleario), ce qui comportait en soi une critique de la dictature ; appuyer les revendications professionnelles dans le secteur des soins de santé ; et se prévaloir de leur statut institutionnel pour faire barrage à la répression franquiste[59]. Une autre revendication de tous les mouvements d’alors était, affirme González Duro, que la Sécurité social couvre l’ensemble des soins mentaux pour toute la population, et pas seulement les soins ambulatoires, où les psychiatres voyaient de trente à cinquante patients par heure ; à cette époque en effet, les soins psychiatriques en hôpital, majoritaires, n’étaient pas couverts[1]. En outre, les protestataires se dressaient contre les titulaires des chaires universitaires de psychiatrie, qui symbolisaient la psychiatrie traditionnelle (avec la maison de fous comme institution la plus emblématique) et passaient à leurs yeux pour incompétents[60]. De nouvelles exigences allaient ensuite se faire jour, concernant notamment la nécessité de mettre au point un programme de formation et de spécialisation des diplômés[47].

Vers le milieu de la décennie 1970, les internes déclenchèrent de nouvelles grèves. Les psychiatres de la CSPFF présentèrent à l’autorité provinciale un projet de réforme, obtenant que soit créé un hôpital de jour, mais non sans que ne soient opposées à son fonctionnement, dans et en dehors de l’hôpital, des entraves et des difficultés continuelles[61]. Ce nonobstant, l’hôpital de jour de la calle Ibiza allait dans les années suivantes se développer en une expérimentation thérapeutique imbriquée dans la structure sociale environnante, attendu qu’il n’est pas profitable au seul aliéné de ne pas être éloigné de son entourage, mais aussi à la communauté ; en effet, l’objectif de l’hôpital de jour était de confronter cette communauté à ses propres contradictions, c’est-à-dire à sa folie. L’hôpital de jour faisait office, en accord avec la vision de Franco Basaglia, d’espace de « vérification de la folie », où (pour reprendre les termes d’un article d’Ajoblanco de ) « sont mis à nu les contradictions de la société et des institutions, en même temps que cette folie est redistribuée plus justement », où l’objectif de la thérapie n’est pas de réadapter socialement le fou, et qui se veut « un lieu de rencontre (ou peut-être même un jeu) pour démêler des situations trop emmêlées ou pour se mettre à pratiquer une manière plus créative de nouer des relations »[62],[63].

À la requête de participation populaire, formulée par les revues Ajoblanco et El Viejo Topo, le public répondit par la création d’une association, Colectivo de locos (« Collectif des fous »), qui voulait mettre fin à ses rapports avec l’institution psychiatrique (au motif que celle-ci considérait les fous comme coupables de leur maladie), réclamait le droit à la folie (folie que la société devait prendre à sa charge), et affirmait qu’eux-mêmes, en tant qu’affectés, pouvaient trouver leurs propres solutions. Plus tard, après avoir pris la dénomination de Colectivo Crítico para la Salud Mental, dont le membre fondateur était Ramón García, ils rejoignirent le Réseau international d’alternative à la psychiatrie, dont l’un des principaux inspirateurs était le sociologue français Robert Castel[64]. Parallèlement, les patients de l’hôpital de jour de Madrid les plus mécontents fondèrent en 1977 le Colectivo de Psiquiatrizados en Lucha (« Collectif des psychiatrisés en lutte »), qui œuvrait de concert avec l’hôpital de jour et posait que toute psychiatrie est toujours un masque du système qui les rend malades, et estimaient que le psychiatre, acteur fondamental, doit agir en figure neutre et apte à canaliser leurs angoisses. Les Psychiatrisés en lutte mettaient en cause la validité universelle des propositions de la psychiatrie alternative, et réclamaient plus d’autonomie et un droit de regard sur le traitement. González Duro pour sa part contestait que les médecins de l’hôpital de jour aient exerçé une influence sur leurs patients : « Nous nous gardions soigneusement de manipuler les malades, nous ne les avons jamais utilisés ». Le groupe allait bientôt finir par se dissoudre[65],[66].

Sous l’égide du Réseau européen (patronné par Robert Castel), un comité d’étudiants en médecine et psychologie organisa dans les Asturies les Journées de psychiatrie alternative, avec la participation notamment de José Luis Fábregas, González Duro et Manuel González de Chávez, lors desquelles un changement radical dans la psychiatrie était exigé, de telle sorte qu’elle cesse d’être répressive, discriminatoire et institutionnelle, et devienne libératrice, intégratrice et communautaire ; il y était déclaré que la médecine officielle avait élaboré une théorie et une pratique propres à justifier scientifiquement la répression de la folie, convertie ensuite en maladie mentale totalement déconnectée des circonstances qui en sont à l’origine[67],[68].

Hôpital de jour de la calle Ibiza

Les contestataires eurent gain de cause, et l’hôpital de jour fut créé formellement en juin 1973. Dans son entreprise de rénovation, González Duro ne put en réalité compter que sur une faible collaboration de la part de ses collègues psychiatres de la CSPFF, et n’avait de son côté que quelques membres du personnel auxiliaire, bénéficiant certes d’une adhésion plus ample chez les assistants volontaires (psychiatres et psychologues)[69]. La tentative de changement allait s’accompagner d’une exacerbation des contradictions au sein du personnel technique, qui se divisa en deux sous-groupes : d’une part, quelques médecins, le psychologue du service et quelques infirmières, se prononçant ouvertement en faveur de la position conservatrice, et d’autre part les autres acteurs, poursuivant malgré tout leurs efforts de modernisation. Après que l’hôpital de jour eut été formellement créé en juin 1973, le conflit s’envenima de nouveau au point d’en bloquer en partie le fonctionnement[70]. Parallèlement et surtout, de nombreux conflits éclataient également parmi les camarades progressistes eux-mêmes dans l’hôpital[69], venant s’ajouter à l’hostilité de la communauté, qui se sentait l’objet d’une expérimentation sociale[71],[72].

L’hôpital de jour d’Ibiza, en fonction effective depuis 1974 sous la direction de González Duro, était entre-temps devenu le seul lieu ouvert à tout type de psychiatrie non-répressive, alternative ou antipsychiatrique. L’expérience de cette communauté thérapeutique était inédite en Espagne, non seulement par son régime ouvert, mais encore parce qu’elle accueillait des malades des deux sexes[73],[74]. L’Hôpital de jour a été défini par González Duro lui-même comme[69]

« une structure ouverte, dynamique et autonome offrant un énorme potentiel thérapeutique et la possibilité réelle d’un changement radical dans la conception théorico-pratique de la prise en charge publique, en accord avec les courants psychiatriques (et antipsychiatriques) les plus progressistes, critiques et authentiquement populaires […]. Avec des prémisses idéologiques différentes des prémisses traditionnelles, moyennant renforcement de ses ressources et un élargissement de ses fonctions, l’hôpital de jour peut signifier une tentative de solution de rechange à l’internement en asile d’aliénés, aspirant en effet à l’éviter dans la mesure du possible et avec l’objectif final de le rendre totalement superflu. Ce qui implique sa disponibilité à prendre en charge tout type de patients, et dans la quasi-totalité des phases probables de leur évolution. Et sa capacité de mener une prise en charge globale, complète et continuée du patient, sous un régime de liberté et dans un sens de conscientisation et de libération[75]. »

Après la Transition démocratique

Pendant la Transition démocratique, la presse contestataire espagnole s’enrichissait de deux revues intéressées par les nouvelles tendances de la psychiatrie. Il y eut d’abord Ozono, qui parut entre 1975 et 1979 et avait coutume d’échanger publicités et contenus avec Ajoblanco. En 1978, la revue publia un dossier sur la question, rédigé par quatre psychanalystes et d’une tonalité plus informative et plus modérée que le numéro spécial d’Ajoblanco[76]. À partir de 1976 paraissait El viejo topo, revue plus politique que culturelle (ou contre-culturelle), et qui adoptait un style éditorial plus traditionnel. Dès ses tout débuts, la revue informa sur l’antipsychiatrie, notamment sous forme d’un dossier adjoint à son numéro 4 de , où l’antipsychiatrie était critiquée comme idéalisation de la folie et où sa pratique en Espagne était passée au crible[77],[78]. El viejo topo consacra aussi un dossier à Freud, avec la participation notamment de González Duro[79],[80].

En 1978, González Duro rédigea un article pour Ozono, dans lequel il ne s’écartait guère de son discours de l’époque de la calle Ibiza, et où s’entremêlaient des éléments issus de la psychiatrie anglo-saxonne et italienne et dont la teneur peut se résumer ainsi que suit. Dans les sociétés démocratiques, on s’affaire à étiqueter et cataloguer les comportements déviants et dangereux pour la structure sociale ; par ce mécanisme général, on aboutit à postuler la « maladie mentale », catégorie qui, canalisée par la famille, limite les possibilités expressives de la subjectivité du déviant. Face à cette oppression, il ne reste plus aux fous que le symptôme pour exprimer leur différence. Le travail du psychiatre est d’accepter la folie et d’effectuer une analyse collective de l’oppression, afin de pouvoir la surmonter rationnellement. Il reconnaît l’autonomie du patient, à qui il propose un contrat volontaire en conformité avec les droits civiques. Revenant sur les difficultés de l’hôpital de jour de la calle Ibiza, il en signale l’état d’isolement vis-à-vis du reste de l’hôpital et juge que l’attitude de la communauté a pu causer un échec partiel de son entreprise[81],[82].

Dans la période 1975-1978, les autorités franquistes, aux dires de González Duro, « laissaient faire » les psychiatres contestataires. L’objectif de ceux-ci était « d’arriver, par des assemblées avec les patients, à améliorer leur prise en charge », et en ce sens, « les enseignements de l’antipsychiatrie étaient fondamentales, apportaient un véritable soutien et nous confirmaient dans notre position : nous faisions de la politique et, dans le même temps, du travail clinique ». Dans la suite, au lendemain de la Transition démocratique, et avec l’arrivée aux affaires du PSOE, la réforme de la psychiatrie aboutit finalement à « un texte ministériel insuffisant. Moi-même suis resté neuf mois au chômage après mon départ de l’hôpital psychiatrique de Jaén. Je ne trouvai de travail nulle part, parce que toutes les régions autonomes étaient gouvernées par le Parti socialiste. Je figurais en quelque sorte sur une liste noire »[1]. De 1981 à 1983, il avait été chargé de réformer l’hôpital psychiatrique de Jaén, processus qu’il décrit dans Memorias de un manicomio (littér. Mémoires d’une maison de fous, 1987)[3].

Ses confrères contestataires émirent collectivement, sous la dénomination de Collectif critique de la santé mentale (« Colectivo Crítico de Salud Mental »), un document contre la réforme de 1986, « qui était une imposture et n’avait plus rien à voir avec ce que nous avions initialement projeté ». González Duro s’étonnait de voir comment beaucoup de ceux qui avaient été les plus progressistes et anti-psychiatriques étaient entre-temps « tombés aux mains du biologisme et des firmes pharmaceutiques »[1]. Plus tard, González Duro revint travailler à hôpital universitaire Gregorio Marañón (nouveau nom de la CSPFF), tout en faisant des apparitions régulières dans la presse écrite, à la radio et à la télévision.

Réflexion théorique

Critique de la psychiatrie franquiste

En 1974, González Duro faisait paraître dans la revue Cuadernos para el diálogo un article intitulé Informe sobre la asistencia psiquiátrica española (littér. Rapport sur la prise en charge psychiatrique en Espagne), premier en date d’une série d’écrits consacrés à analyser l’organisation administrative et les fondements idéologiques de la psychiatrie en Espagne. Dans le manifeste de 1978 intitulé Psiquiatría y sociedad autoritaria: España 1939-1975, il analysait la psychiatrie officielle de l’après-guerre en Espagne, soucieuse selon lui à définir une théorie « endogène-hygiéniste » et individuelle de la folie, en consonance avec les valeurs imposées par le régime franquiste. Il exposa les points de vue historique, politique et communautaire de la psychiatrie franquiste dans son ouvrage Historia de la locura en España (littér. Histoire de la folie en Espagne, 1994-1996), où il mettait en lumière la base idéologique sous-tendant une psychiatrie qui ne savait discerner dans la maladie mentale qu’un abîme et dans le malade mental qu’une désorganisation incompréhensible, et dénonçait la mise à l’écart en Espagne des courants qui se développaient en France et dans les pays anglo-saxons. Il conclut provisoirement cette série par Treinta años de psiquiatría en España (1987), livre dans lequel il s’interrogeait sur la réforme socialiste de la psychiatrie menée au début de la décennie 1980[3].

Dans son ouvrage Los psiquiatras de Franco (2010), González Duro retrace l’histoire de la psychiatrie espagnole depuis la Guerre civile. Il note que dès la dernière phase du conflit, le camp nationaliste s’attela à préparer idéologiquement l’Espagne à la grande répression régénératrice de l’immédiat après-guerre civile, ce dont allaient se charger un certain nombre de psychiatres, s’évertuant à démontrer « scientifiquement » que les marxistes étaient des inférieurs mentalement, moralement et spirituellement, des psychopathes antisociaux avides de subvertir l’« ordre naturel » des choses. Le marxisme était une maladie qui devait être traitée énergiquement et préventivement par les médecins. Ces psychiatres se voyaient comme les vigiles de l’ordre social, agissant de concert avec la police et avec les délateurs[83].

En effet, la répression systématique menée contre les « rouges » réclamait une couverture scientifique, que se proposait d’apporter le commandant Antonio Vallejo-Nájera. Celui-ci mit sur pied, sur les instigations directes de Franco, à l’été 1938 le Cabinet de recherche psychologiques (« Gabinete de Investigaciones Psicológicas »), ressortissant à l’Inspection des camps de concentration de prisonniers, où les soldats républicains et les femmes marxistes capturés étaient soumis à une étude clinique dans le but de détruire le « mal marxiste » à la racine. González Duro observe que « l’altérité idéologique allait être affrontée de la même manière que la médecine se confrontait à la maladie, comme une construction sociale et identitaire de l’Autre pathologique, en contradiction avec l’identité du caractère national »[84].

La psychiatrie franquiste faisait office selon González Duro de « dispositif idéologique, au service du nouvel État et en défense de l’ordre hiérarchique établi ». Le malade mental, non maître de ses actes et de ses impulsions les plus basses, était potentiellement dangereux pour l’ordre naturel des choses, car, ainsi que l’exprimait Vallejo-Nájera, il « introduit le désordre dans la vie sociale, […] a une influence pernicieuse sur le mariage, sur la famille, sur la profession et sur la vie économique, politique et sur tant d’autres formations sociales. Chez les malades mentaux, la tendance à la délinquance et à la criminalité est fréquente, de même qu’à l’inactivité et à l’improductivité, représentant une charge pour la société et pour la famille ». Ce point de vue donnait l’aval à la pratique du confinement massif des malades mentaux et des mendiants tel que pratiqué dans l’Espagne nouvelle[85],[86].

Par suite de la Guerre civile, la psychiatrie espagnole était totalement désorganisée ; il fut fait table rase de tout ce qui avait précédé, et les timides réformes républicaines furent abandonnées. Tous les postes étaient désormais occupés par ceux ayant fait allégeance au régime, et l’œuvre des psychiatres républicains les plus prestigieux (dont en particulier Emilio Mira y López, poussé à l’exil) fut passée sous silence, pour faire place nette à une nouvelle psychiatrie, autochtone et « autarcique », en adéquation avec l’ordre nouveau[87]. Dans le même temps, une longue querelle s’engagea pour la direction de la psychiatrie espagnole entre Vallejo-Nájera, médecin militaire, et López Ibor, alors titulaire d’une chaire de médecine légale[88].

López Ibor p. ex. affirmait qu’il y avait lieu de retrouver l’essence de la culture espagnole dans l’époque la plus glorieuse de son histoire, exhortait les chercheurs espagnols à se défaire de l’esprit d’imitation des travaux étrangers, et dépréciait l’école neuropsychiatrique républicaine, en tant qu’elle s’était attachée à déceler le supposé substrat neuropathologique des maladies mentales. Concernant la prise en charge, il prônait la création d’institutions alternatives appelées à se substituer à l’asile d’aliénés, telles que dispensaires et unités neuropsychiatriques dans les hôpitaux généraux, et préconisait surtout la prise en charge au sein de la famille. Il s’agissait pour lui d’élaborer un projet psychiatrique national, s’appuyant sur les modèles culturels de l’Espagne impériale et rejetant l’héritage du XIXe siècle et du premier tiers du XXe siècle[89]. Une psychiatrie authentiquement hispanique aurait à être créée, en accord avec l’essence spirituelle « redécouverte » de la race hispanique et avec le « nouvel humanisme espagnol » (et au rebours de la « manifeste colonisation germanique de la psychiatrie espagnole en ce temps-là », selon l’expression de l’auteur), destiné à servir de soubassement à l’étude et au traitement de la maladie mentale. À cette fin devaient être mobilisés un langage espagnol de l’âme, inhérent à une façon particulière de voir le monde, et des paroles et expressions de profonde souche hispanique, pour façonner une nouvelle discipline scientifique et procéder à une recherche psychopathologique de nature linguistique. Ce projet, privé de fondements solides et dépourvu d’une méthodologie rigoureuse, demeura sans lendemain[90].

La psychiatrie officielle, invoquant l’« urgente nécessité » d’une psychothérapie nationale, ambitionnait de mettre au point une technique verbale capable de guérir ou de soulager les malades atteints de troubles psychiques bénins. González Duro note :

« L’objectif principal était la « conversion » de l’individu malade en un « homme nouveau », ou, du moins, de l’aider à recouvrer la santé mentale et le rendre apte à acquérir des valeurs supérieures sous la conduite de la philosophie et de la religion. L’on partait d’un rejet abrupt de la psychanalyse, d’un antifreudisme viscéral et militant. La psychanalyse était même jugée nocive pour la catholicité immanente du malade espagnol, qui avait besoin d’une psychothérapie spécifique. La psychanalyse devait être invalidée en raison de son potentiel subversif et libérateur des basses passions, de son pansexualisme, de son sémitisme, de son défaut de spiritualité[91]. »

Pour Vallejo-Nájera, « le peuple espagnol professe en sa majorité le catholicisme, et c’est la première des conditions de notre psychothérapie que de ne pas contredire le dogme et la morale catholiques »[92],[93]. À l’inverse de Freud, López Ibor posait que l’homme espagnol devait tendre vers des objectifs spirituels, en faisant abstraction de ses besoins matériels et instinctifs, en réprimant les forces insanes — démoniaques et révolutionnaires — de l’inconscient. Le psychiatre placé au service de l’État doit s’appliquer à cultiver, sous sa conduite spirituelle, un présumé instinct de perfection chez le patient, par le refoulement des instincts morbides et négatifs[94]. La psychothérapie franquiste avait pour priorité de donner au malade une direction saine à sa vie future, par un processus de spiritualisation comportant l’élévation métaphysique du malade et faisant de la psychothérapie une sorte d’exercice mystique, tout tendu vers des « instants » d’intime conscience religieuse, où le malade, sous la ferme guidance du médecin, entrevoyait le futur sous la forme de l’immortalité de son âme. En réalité, observe González Duro, il n’y avait « aucune méthodologie théorique pour la marche à suivre thérapeutique en face du malade concret. Tout ce qui se disait et s’écrivait ne fut rien autre chose que de la pure rhétorique, totalement inopérant en pratique clinique »[95].

Le postulat énonçant que tout trouble psychiatrique était déterminé par une anomalie organique déconnectée de la réalité sociale fut promptement admis par la psychiatrie espagnole d’après-guerre, au détriment des facteurs sociaux, familiaux et biographiques, considérés comme inoffensifs. Les psychiatres accueillirent donc très favorablement les traitements dits biologiques, utilisés dans leurs débuts non à des fins thérapeutiques — témoin le faible nombre de patients ayant pu quitter guéris l’hôpital —, mais, affirme l’auteur, pour le maintien de l’ordre institutionnel[96]. Il note que les psychiatres employés dans les asiles d’aliénés, en général mal rémunérés, n’avaient pas le temps de prodiguer des soins adéquats à leurs patients et se vouaient surtout à la spéculation théorique et à l’entretien d’une clientèle privée[97].

Vision sur la maladie mentale

Proche des mouvements antipsychiatriques, González Duro définit ceux-ci comme un ensemble de pratiques en rupture avec l’éclectisme abstrait des courants académiques. Dans des ouvrages tels que Consumo de drogas en España (littér. Consommation de drogues en Espagne, 1979), La neurosis del ama de casa (littér. la Névrose de la maîtresse de maison, 1990) ou La paranoia (1991), il s’est attaché à combler, par une grille de lecture sociologique des troubles mentaux, les lacunes de la psychiatrie institutionnelle. Dans un mouvement inverse, il s’est appliqué, dans des textes comme El miedo en la posguerra (littér. la Peur de l’après-guerre, 2003) ou Biografía del miedo (littér. Biographie de la peur, 2007), à analyser les déterminants psychologiques des identités collectives[3],[98].

L’Histoire de la folie à l'âge classique de Michel Foucault (Historia de la locura en la época clásica, en traduction espagnole) exerça en Espagne une influence déterminante sur des psychiatres comme Julián Espinosa, González Duro, Carmen Sáez Buenaventura, José L. Fábregas et Manuel González de Chávez. Selon eux, c’est à partir de l’époque des Lumières, avec la réforme des prisons et des instituts de redressement et des asiles, que surgit la nécessité de ménager des lieux particuliers pour y reclure les déments. Par la suite, le médecin psychiatre prit possession des institutions destinées à la surveillance du fou et s’appropria la faculté de décider qui se situait dans ou hors la norme, garantissant par là scientifiquement l’enfermement et se faisant l’allié de l’autorité judiciaire. À la différence des autres spécialités médicales, la psychiatrie ne vit donc pas le jour à la faveur du développement de telle parcelle du savoir scientifique, mais après qu’elle eut postulé comme étant médical un problème fondamentalement social, et sans s’appuyer sur un corps de doctrine cohérent apte à justifier sa présence dans les institutions psychiatriques[99].

Pour González Duro, la psychiatrie institutionnelle, loin d’être une science médicale neutre, poursuit, par la prise en charge de son objet — les dénommés malades mentaux — des objectifs sur le plan de la praxis sociale ; le traitement psychiatrique constitue un prétexte médical dissimulant une fonction éthico-politique de contrôle des déviants sociaux, au bénéfice des pouvoirs établis[100],[101].

González Duro a développé dans un entretien sa propre vision de la prise en charge de la maladie mentale :

« Nous pensions que la folie était une condition humaine. Cela nous amenait à placer le fou en fonction, en rapport, ou en possibilité d’intégration avec les personnes appelées normales ; attendu que la frontière entre folie et normalité n’est pas claire, il s’ensuit que c’était un concept ascientifique, d’une science absolument dédaignable[102].

Dans les cas de folie, il ne s’agit pas de rester fou, il s’agit que la folie puisse s’exprimer. Je pense quant à moi que ce qui est exprimé — et en cela nous pourrions être d’accord avec Freud — est salutaire. [Il importe que] tu exprimes la folie avec des gens capables de la comprendre, qui ne la rejettent pas, ni ne la répriment par système, comme le faisait la psychiatrie traditionnelle ; si [en revanche], on dit qu’on te persécute pour ce que tu es, alors on te donne des médicaments à outrance. Cela veut dire qu’on n’accepte pas la folie. Ou, au contraire, on t’accepte tel que tu es, mais l’objectif est que tu surmontes cela et que tu trouves pour cela des mécanismes, à travers la solidarité, la compréhension, l’entraide, un ensemble de choses. Le critère de guérison coïncidait avec l’émancipation, ce qui signifiait vivre en dehors de la famille.

[…] Le système familial, qui était aussi remis en question, mais par d’autres auteurs, n’était pas un système parfait[103]. »

Concernant le traitement appliqué dans ses propres services :

« Il était compréhensif, consistant à s’intégrer dans le groupe de thérapie, à sortir de son isolement. J’avais, surtout dans les groupes, quand j’avais fait beaucoup de groupes, la perception, mais en outre cela se vérifiait continuellement, que les malades, lorsqu’ils s’intègrent dans le groupe, étaient guéris après une quinzaine de jours — guéris : du moins si nous entendons par maladie la production de symptômes ; les voix p. ex. étaient guéries, les voix apparaissent souvent chez les gens isolés, et quand ces gens ont les moyens et les possibilités de communiquer véritablement avec d’autres personnes, alors [ces voix] disparaissent[104]. »

Quant au traitement médicamenteux :

« Pourquoi irions-nous renoncer aux médicaments ? Maintenant, nous sommes opposés à ce qu’ils soient la seule réponse thérapeutique[105].

Certains soutiennent que le processus d’ouverture des asiles d’aliénés a coïncidé avec la découverte des psychotropes, grâce auxquels nombre de malades ont pu aller mieux ou du moins purent être soulagés, ce que, pour ma part, j’ai toujours nié. En Espagne, les psychotropes ont été utilisés pour que les asiles puissent accueillir plus de patients. Les médicaments ont été, pendant un moment, un instrument utile, mais sans rapport avec cette soif mercantile qui dirige aujourd’hui la médecine clinique. La chronicisation et les internements durant des décennies est un effet de leur usage démesuré. L’antipsychiatrie a été la première à lutter contre cet abus. Les professionnels ont une part fondamentale dans leur promotion. Ils font des études pilotées par les laboratoires eux-mêmes, ou participent également à des congrès médicaux en quête de légitimation. Par exemple : l’invention de l’alprazolam est associée au diagnostic d’une nouvelle maladie : le trouble panique, traité exclusivement par ce médicament. Il y avait des malades qui, une fois standardisé le diagnostic, assuraient qu’ils l’avaient, alors qu’en réalité ils souffraient d’une crise d’anxiété. Aujourd’hui, la psychiatrie n’existe plus, il n’y a plus que les substances pharmaceutiques[1]. »

À propos de l’antipsychiatrie :

« C’est pourquoi le terme antipsychiatrie a du sens, il allait au rebours de la psychiatrie traditionnelle représentée par l’asile de fous. Et l’idéologie psychiatrique, scientifique, qui plutôt que scientifique était idéologique, et continue de l’être… Dans le même temps, nous cherchions des alternatives. Non à la maison de fous. Non à l’extermination des malades. Non à la répression. Non à ce que le système nous utilise comme policiers du comportement humain non délictueux… car, bien sûr, ceux qui allaient à l’asile étaient des gens qui violaient des lois non écrites, car s’ils violaient des lois écrites, ils allaient en prison[106]. »

Sur les drogues, González Duro établit un lien entre les drogues que se consomment et le système politique en place :

« Les amphétamines, par exemple, sont des drogues très liées au système, car elles sont prises pour augmenter le rendement social. J’en ai pris moi-même pendant mes années à l’université de Grenade. Mais ce qui était clair, c’est que cela nous faisait rire de penser que quelqu’un puisse prendre une amphétamine pour se divertir. Le problème vient quand on commence à l’utiliser de façon récréative[1]. »

Dans le cas du trouble du déficit de l'attention :

« L’utilisation psychiatrique des amphétamines est une ineptie. Elles provoquent de l’excitation chez le patient. Les enfants autrefois qualifiés de remuants ou de contrariants sont aujourd’hui diagnostiqués avec le fameux trouble de déficit d’attention[1]. »

Œuvre d’essayiste

Ayant des intérêts multiples, González Duro a abordé, dans des perspectives différentes, les interactions entre culture, individu et société[3]. Outre ses écrits plus spécifiquement scientifiques, il s’est penché aussi sur divers sujets, quoique toujours dans quelque perspective psychiatrique et psychologique, et s’est fait une spécialité de la biographie psychologique de personnalités littéraires, historiques et politiques, tels que les hommes d’État Francisco Franco et Felipe González, et que l’écrivain Juan Ramón Jiménez, etc.

Il connut et traita en tant que psychiatre le poète Leopoldo María Panero, de qui il a publié en 2018 une « biographie intérieure » sous le titre de Leopoldo María Panero: Locura familiar (littér. Leopoldo María Panero : Folie familiale).

Remove ads

Références

Bibliographie

Liens externes

Wikiwand - on

Seamless Wikipedia browsing. On steroids.

Remove ads