Top-Fragen

Zeitleiste

Chat

Kontext

Wiederaufarbeitungsanlage Wackersdorf

vor Betriebsbeginn aufgegebene Wiederaufarbeitungsanlage für abgebrannte Brennelemente Aus Wikipedia, der freien Enzyklopädie

Remove ads

Die Wiederaufarbeitungsanlage Wackersdorf (kurz WAA oder WAW) in Wackersdorf im bayerischen Landkreis Schwandorf in der Oberpfalz sollte die zentrale Wiederaufarbeitungsanlage (WAA) für abgebrannte Brennstäbe aus Kernreaktoren in Deutschland werden. Der aus Steuermitteln finanzierte Bau, begonnen 1985, wurde von massiven Protesten von Teilen der Bevölkerung begleitet und 1989 eingestellt. Er gilt als eines der umstrittensten Bauprojekte in der Geschichte der Bundesrepublik. Das WAA-Baugelände wurde danach zum Gewerbegebiet Innovationspark Wackersdorf umgestaltet.

Remove ads

Technik

Zusammenfassung

Kontext

Anlage

Mit einer Fläche von ca. 120 Hektar grenzt das WAA-Gelände an die Bahnstrecke Schwandorf–Furth im Wald. Das vormals gemeindefreie Waldgebiet wurde der Gemeinde Wackersdorf zugesprochen.

Auf dem Gelände waren neben der eigentlichen Wiederaufarbeitungsanlage große Lagerhallen für den Atommüll sowie eine MOX-Brennelementefabrik geplant.[3][4]

Geplante Einrichtungen:[5]

- Brennelement-Eingangslager[1] (⊙): Baubeginn im März 1987;

das Gebäude – es ist eines von zwei Gebäuden, die noch von der WAA Wackersdorf übrig geblieben sind – wird von BMW seit 1990 als „Halle 80.0“ zur Lagerung von Material genutzt.[2] Die 50 Millionen Mark teure[6] Eingangshalle für Brennstäbe bzw. das Brennelemente-Eingangslager ist ein lang gestreckter Bau mit grünem Dach, mit einer eigenen Lüftung und Gleisanschluss – das Gebäude ist gegen Flugzeugabstürze und Erdbeben gesichert. Ursprünglich sollten hier die Brennstäbe in ihren Transportbehältern zwischengelagert werden – ein Teil des Rechtsstreites um die WAA drehte sich um die Frage, ob eine atomrechtliche Genehmigung für das Eingangslager notwendig ist.[7] 2015 wurde vom Landkreis Schwandorf vor dem Gebäude eine Gedenktafel bzw. ein Infostandbild errichtet.[8] - Infrastrukturversorgung einschließlich des Brennelementeingangslagers

- Anlagenwache und Anlagenzaun (Fertigstellung an Ostern 1986). Der 4,8 km lange, dunkelgrüne Sicherungszaun aus Stahl war drei Meter hoch und hatte eine Krone aus NATO-Draht. Nach dem Ende der WAA wurde er zerlegt und verkauft.[9] Im Bayerischen Polizeimuseum sind Teile des Zauns ausgestellt.[10] Der Zaun kostete 11 Millionen DM, der Betongraben davor 15 Millionen, weitere Sicherheitsanlagen wie Scheinwerfer und die Straße für den Sicherheitsdienst weitere 4 Millionen Mark.[7]

- Haupt- bzw. Zentralwerkstatt, Servicebereich mit „heißer“ und „warmer“ Werkstatt, Zuluftanlage

- Modulteststände,[1] weithin sichtbares Gebäude (⊙)

- Regenrückhaltebecken, Löschwasserpumpenhaus, Sandfänge, Entsorgungseinrichtungen für Niederschlagswasser

- Wasserversorgung und Wasserentsorgung

- Hauptprozessgebäude (rund 500.000 m³ umbauter Raum) mit Pulskolonnen, Mischabsetzer

- Nebenprozessgebäude mit den Abfall-Lagern und dem Kamingebäude

Bestimmte radioaktive Stoffe (Tritium, Strontium, Caesium, Krypton, Kohlenstoff, Ruthenium u. a.) sollten in begrenzten Mengen über Abwasser und Abluft an die Umwelt abgegeben werden.[11] Ein 200 Meter hoher Abluft-Kamin sollte radioaktiven Feinstaub weitläufig verteilen[12] und das Abwasser über eine 15 km lange Leitung in den Vorfluter Naab entsorgt werden.[13] - Prozessgebäude Uranreinigung

- Prozessgebäude LAW (LAW: Low Active Waste; leicht radioaktiv)

- Pufferlager MAW-Endabfallgebinde (MAW: Medium Active Waste; mittel radioaktiv)

- Pufferlager LAW-Endabfallgebinde

- Pufferlager zementierte tritiumhaltige Wässer

- Chemikalienlager

- Verglasungsanlage

Für die Verglasung des hochaktiven flüssigen Abfalls (HAWC, engl. high active waste concentrate) war ein einstufiger Prozess mit einem direktbeheizten und flüssiggespeisten keramischen Schmelzofen vorgesehen. - Modultransportkanäle

- Fernhantierungsgerechte Modultechnik (FEMO-Technik) mit Video-Sichteinrichtungen

- Brennelementefabrik mit Fertigungseinrichtungen für Mischoxidbrennlemente (MOX)

- Versorgungs- und Sozialgebäude

- Energie- und Medienversorgung

- Materialwirtschaftsgebäude

- Verwaltung und Zentrale Dienste

Bei der WAA Wackersdorf sollte durch bauliche Maßnahmen das Mehrbarrierenkonzept zum Einschluss radioaktiver Stoffe eingehalten und damit der erforderliche Grundwasserschutz gewährleistet werden. Flüssigkeitsundurchlässige Schichten im Untergrund hätten die Funktion einer zusätzlichen Sicherheitsbarriere gehabt.[14] Die WAA wurde nach den Richtlinien der Reaktor-Sicherheitskommission auf die Belastung durch einen einschlagenden Phantom-Jagdbomber ausgelegt – andere Militärmaschinen blieben unberücksichtigt.[15]

Die Wiederaufarbeitungsanlage wurde mit einem Tagesdurchsatz von 2 t Schwermetall geplant und erstmals wurde in einer kommerziellen WAA beabsichtigt, das in die wässrige Phase verschleppte Tritium auf einen relativ geringen Abwasserstrom zu konzentrieren, der gesondert behandelt werden kann.[16]

Verfahren

In der WAA Wackersdorf sollten jährlich maximal 500 Tonnen[17] abgebrannter Kernbrennstoff nach dem PUREX-Verfahren (vgl. WAA Sellafield) wiederaufbereitet werden. Geplant war die Wiederaufarbeitung und die Herstellung von MOX-Brennelementen (BE).[18] MOX-BE enthalten gegenüber den herkömmlichen Uran-Brennelementen bis zu 3,5 % Plutonium.[19] Prinzipiell hätte daher auch die Möglichkeit bestanden, waffenfähiges Plutonium, welches in entsprechend niedrig abgebrannten Brennstoff produziert werden kann, chemisch abzutrennen und für Bomben zu nutzen, und einige Parteien vermuteten einen „Schleichweg zum Atomwaffenstaat“.[20]

Die WAW Wackersdorf sollte zum einen Plutonium-Brennstoff für den Schnellen Brüter liefern und zum anderen aus den verbrauchten Brennstäben von Leichtwasserreaktoren noch verwendbares Uran und Plutonium mit Hilfe chemischer Prozesse herauslösen.

Dabei werden die abgebrannten Brennstäbe mit ferngelenkten Greifarmen in „Heißen Zellen“ hinter meterdicken Bleiglasscheiben zerkleinert. Die Bruchstücke fallen in einen „Auflöser“ und werden dort von kochender Salpetersäure zersetzt. Danach werden Plutonium und wiederverwendbares Uran aus der Säure herausgelöst (vgl. Flüssig-Flüssig-Extraktion). Übrig bleiben stark radioaktiv strahlende Schlacken, Flüssigkeiten, Metalle und Gase.[21] Es war vorgesehen, innerhalb der gesetzlich erlaubten Grenzwerte einige Substanzen über den Schornstein oder das Abwasser zu entsorgen, der Rest sollte in Glas eingeschlossen und in Endlagerstätten eingelagert werden. Die Abtrennung von minoren Actinoiden, von Spaltprodukten voneinander oder die Nutzung stabiler bzw. medizinisch oder industriell nutzbarer Isotope war nicht vorgesehen und ist auch Stand 2022 beim PUREX-Verfahren nicht Standard. Andere Verfahren der Wiederaufarbeitung wären dazu prinzipiell in der Lage, sind jedoch kaum oder gar nicht großtechnisch erprobt.

Remove ads

Geschichte

Zusammenfassung

Kontext

Standortentscheidung und Beginn des Widerstands

In den 1980er Jahren waren Atomanlagen einerseits durch die Debatte um Atomrüstung und andererseits durch die Reaktorunglücke von Harrisburg und später Tschernobyl sehr stark umstritten. Seit den frühen 1970ern wuchs die Anti-Atom-Bewegung, durch die auch der Erfolg der Grünen beflügelt wurde.

Die geplanten WAA-Standorte in Rheinland-Pfalz (Hambuch, Illerich), Hessen (Frankenberg-Wangershausen) und Niedersachsen (Gorleben) waren zuvor gescheitert.[22] Die WAA-Standortentscheidung war u. a. auch die Geschichte eines Kleinkriegs zwischen den unionsregierten Bundesländern Bayern und Niedersachsen und Ministerpräsident Franz Josef Strauß und seinem Rivalen um die Kanzlerkandidatur für die Bundestagswahl 1980, Ernst Albrecht.[23] Nachdem Pläne zur Errichtung einer Wiederaufarbeitungsanlage in Dragahn in Niedersachsen gescheitert waren, erklärte Bayerns Ministerpräsident Franz Josef Strauß am 3. Dezember 1980 die Bereitschaft der bayerischen Landesregierung (Kabinett Strauß I), im Freistaat nach einem geeigneten Standort zu suchen.[24] Strauß versprach den Anlagebetreibern stabile politische Verhältnisse sowie Akzeptanz für das Projekt auf Seiten einer „industriegewohnten Bevölkerung“. Die Standortentscheidung für das stille Kiefernwäldchen in der Oberpfalz würde eine „rasche und ungestörte Realisierung des Projekts“ garantieren.[25]

Nachdem das oberpfälzische Wackersdorf in die Auswahl gekommen war, gründete sich am 9. Oktober 1981 eine Bürgerinitiative gegen die WAA.[26] Der Landrat Hans Schuierer war strikt gegen das Projekt.[27]

Am 7. Oktober 1981 wurde die „Bürgerinitiative Schwandorf“[28] gegründet und viele weitere folgten kurz darauf, die schließlich unter einem Dachverband geschlossen auftraten.[29] Die erste Anti-WAA-Demonstration fand im Dezember 1981 mit etwa 3000 Personen in der Oberpfalzhalle in Schwandorf statt, wo versammelte CSU-Politiker auf die konsequente Pro-WAA-Linie eingeschworen werden sollten.[30]

Anders als im britischen Sellafield und im französischen La Hague liegt der Standort Wackersdorf im Binnenland und nicht an einer Küste, sodass insbesondere wegen der geplanten Entsorgung radioaktiver Abwässer in Naab/Donau/Schwarzes Meer, neben möglichen Störfällen, nicht nur die einheimischen Bürger Bedenken hatten.[15] Weitere Kritikpunkte der WAA-Gegner waren unter anderem die hohe Zahl der nach Inbetriebnahme der Anlage anfallenden Atommülltransporte sowie Gesundheitsgefährdungen durch die aus der WAA über einen über 200 m hohen Kamin austretende Abluft. Zudem argumentierten die Gegner, dass mit dem bei der Wiederaufarbeitung gewonnenen Plutonium grundsätzlich die Entwicklung von Atomwaffen ermöglicht werde.

Die WAA entwickelte sich zum dominierenden Thema der 10. Legislaturperiode unter dem Kabinett Strauß II. Erstmals beschäftigte die Thematik den Landtag am 13. Oktober 1983.[31] Da die Arbeitslosenquote in Wackersdorf nach dem Ende des Abbaus im Oberpfälzer Braunkohlerevier 1982 auf über 20 Prozent gestiegen war, hoffte die bayerische Staatsregierung, einen möglichen Widerstand mit dem Arbeitsplatzargument kontern zu können. Zudem befand sich der überwiegende Teil des 130 ha großen Baugeländes bereits im Besitz des Freistaats.

Entscheidung für Wackersdorf (1985)

Nachdem sich die Deutsche Gesellschaft für Wiederaufarbeitung von Kernbrennstoffen (DWK) am 4. Februar 1985 definitiv für Wackersdorf als Standort entschieden hatte[32][33], demonstrierten am 16. Februar 1985 rund 35.000 Menschen bei eisigen Temperaturen auf dem Schwandorfer Marktplatz friedlich gegen die WAA.[34]

Am 24. September 1985 erteilte das bayerische Umweltministerium unter Alfred Dick (Kabinett Strauß II) die erste atomrechtliche Teilerrichtungsgenehmigung.[26] Geplant waren neben der eigentlichen Wiederaufarbeitungsanlage die Errichtung einer MOX-Brennelemente-Fabrik und Lagerhallen für den Atommüll. Die wasser- und baurechtliche Genehmigung wurde am 29. Oktober 1985 nicht durch das Landratsamt erteilt, sondern nach Inkrafttreten der Lex Schuierer von der Regierung der Oberpfalz im Wege des Selbsteintritts. Im Oktober 1985 verkaufte der Freistaat Bayern das WAA-Gelände (138 ha) für rund 3 Millionen DM an die DWK.[35] Im Oktober 1985 formierte sich in München ein Protestzug von 50.000 Menschen gegen das WAA-Projekt.[36] Die Bauarbeiten im Taxölderner Forst begannen im Dezember 1985.

Nachdem der Bayerische Verwaltungsgerichtshof am 10. Dezember 1985 die Rodung des Taxölderner Forstes genehmigt hatte, errichteten die Atomkraftgegner dort am 14. Dezember das erste Hüttendorf („Freie Oberpfalz“), in dem etwa 1000 Menschen bei klirrender Kälte übernachteten.[37] Dieses wurde zwei Tage später durch 3700 Polizisten geräumt; 869 Demonstranten wurden festgenommen.[26]

Am 21. Dezember stand das nächste Hüttendorf („Freie Republik Wackerland“ – so benannt in Anlehnung an die „Freie Republik Wendland“)[38] mit 158 Hütten,[39] Zelten und Baumhäusern. Nach dem eingehaltenen Weihnachtsfrieden[40] räumten am 7. Januar 1986 2000 Polizisten das Hüttendorf.[41] Bei der Räumung, die bis in die Nacht andauerte, wurden über 1000 Menschen zur erkennungsdienstlichen Erfassung festgenommen.[42]

Die Situation eskalierte immer stärker; die Rechte der Anwohner der umliegenden Gemeinden, die die Atomkraftgegner unterstützten, wurden eingeschränkt. Die Polizei beklagte die wachsende Solidarisierung der Einheimischen mit den auswärtigen Atomkraftgegnern.[26] Die Worte „Besetzung“ und „Bürgerkrieg“[43] wurden zur Schilderung der Situation in der Presse populär, zumal das Ende der 1970er Jahre erschienene Buch Der Atomstaat von Robert Jungk eine solche Entwicklung prognostiziert hatte. Von 1985 bis 1989 gehörten Demonstrationsverbote, Hausdurchsuchungen, Umstellen von Dörfern,[44] Verhaftungen sowie der Einsatz großer Polizeiverbände aus dem gesamten Bundesgebiet und des Bundesgrenzschutzes zur politischen Szenerie in der Region.

Im August 1987 lehnte der Bayerische Verfassungsgerichtshof den Antrag von 40.000 Kernkraftgegnern für ein Volksbegehren gegen den Bau der WAA Wackersdorf ab.[45]

Demonstrationen und Ausschreitungen

An der Ostermontags-Demonstration am 31. März 1986 nahmen erstmals über 100.000 Menschen teil.[46] Bei Ausschreitungen am sogenannten „Chaoten-Eck“[47] im Laufe der österlichen Demonstrationen kam es auch zum bundesweit ersten Einsatz von CS-Gas gegen Demonstranten.[48] Der Tod des 38-jährigen Ingenieurs und Demonstrationsteilnehmers Alois Sonnleitner am 31. März 1986 nach einem Asthmaanfall wurde mit diesem CS-Gas-Einsatz in Verbindung gebracht.[26][48] Auch „friedliche Leute“ solidarisierten sich danach mit gewalttätigen Autonomen und unterstützten sie.[49] Nach der Reaktorkatastrophe von Tschernobyl ab dem 26. April 1986 verstärkte sich der Protest gegen die WAA. Deren Baugelände war für 15 Millionen Mark[32] durch einen 4,8 km langen stählernen Bauzaun gesichert worden.[26] Der „Zaun war sehr politisch aufgeladen“ und viele Demonstranten versuchten ihn mit Eisensägen zu durchlöchern.[50]

Bei den Demonstrationen an Pfingsten („Pfingstschlacht“[51] von Wackersdorf im Mai 1986) eskalierte die Gewalt auf dem Baugelände, als Autonome (es war von mindestens tausend »reisende[n] Intensivtäter[n]« die Rede) die Polizisten mit Steinen und Stahlkugeln („Wackersdorf-Tango“[52]) beschossen[53] und Hubschrauber des Bundesgrenzschutzes Reizstoffwurfkörper (CS-Gas-Kartuschen) in die Menge warfen.[54][55] Demonstranten zündeten zwei Polizeifahrzeuge an.[56] 44 Wasserwerfer aus dem gesamten Bundesgebiet waren im Einsatz und spritzten mit Reizstoff vermengtes Wasser.[57] Insgesamt wurden an den Pfingstfeiertagen auf beiden Seiten über 400 Menschen[58] verletzt.

Nach diesen Ereignissen wurde im Mai 1986 der verantwortliche Einsatzleiter,[59] der Polizeipräsident für Niederbayern/Oberpfalz, Hermann Friker, abgelöst und durch Wilhelm Fenzl ersetzt. Die bayerische Staatsregierung warf Friker „halbherziges“[26] und „liberales“ Vorgehen vor.[60] Günter Schröder (Vorsitzender der Gewerkschaft der Polizei) äußerte die Befürchtung, im Kampf um Wackersdorf werde das Verhältnis zwischen Gesellschaft und Polizei ramponieren.[61] Über 100 Beamte schieden nach der „Pfingstschlacht“ freiwillig aus dem Polizeidienst aus.[62]

In Bayern führte die Nichtausstrahlung einer Folge der Kabarettsendung Scheibenwischer am 22. Mai wegen Anspielungen auf die negativen Folgen von Kernenergie zu einer weiteren Verschärfung. Bei vielen Aktivisten verfestigte sich die Meinung, dass der Bayerische Rundfunk von der Landesregierung als politisches Instrument gegen die Protestierenden benutzt würde und Zensur betreibe.[63]

Am 7. Juni 1986 kam es bei einer Demonstration am Bauzaun erneut zu schweren Auseinandersetzungen zwischen 30.000 Demonstranten und 3.000 eingesetzten Polizisten. Etwa 400 Personen wurden verletzt, mindestens 50 mussten ärztlich versorgt werden. Die Polizei nahm 48 Demonstranten fest. Am 29. Juni verweigerte die bayerische Regierung aus Österreich anreisenden WAA-Gegnern den Grenzübertritt.[64]

Im Sommer 1986 gab die Staatsregierung der Polizei neue Einsatzmittel gegen Demonstranten an die Hand: Blendschockgranaten und Gummischrotgeschosse.

Am 7. September 1986 kam es zu einem Unfall: Ein Zug der Bundesbahn rammte an der Bahnstrecke Schwandorf–Cham einen Polizeihubschrauber, der gerade drei Polizisten aufnahm und in einem Meter Höhe über den Gleisen schwebte. Seine fünf Insassen wurden zum Teil schwer verletzt; ein 31-jähriger Kriminalhauptmeister starb zwei Wochen später.[65]

Im Zuge der Auseinandersetzungen um die WAA Wackersdorf wurde das Amtsgericht Schwandorf „terroristensicher“ aus- und umgebaut.[66] Das nahegelegene Sulzbach-Rosenberg wurde zum Standort der Bayerischen Bereitschaftspolizei. Allein für das Jahr 1986 erhöhten sich im bayerischen Staatshaushalt die Ausgaben für überörtliche Polizeieinsätze von geplanten 2,5 Millionen auf 50,7 Millionen DM. Das bayerische Polizeigesetz wurde 1988 so geändert, dass Demonstranten bis zu 14 Tage in Gewahrsam genommen werden können (Lex Wackersdorf).[67] In der Fernsehsendung XY ungelöst wurde im September 1986 nach fünf Steinewerfern der Pfingstdemonstration vom 19. Juni 1986 auch mit Hilfe von jeweils 10.000 DM Belohnung gefahndet.[68][26] Sogar der Einsatz von Bundeswehrsoldaten am WAA-Bauzaun wurde vorbereitet, obwohl das Grundgesetz es verbot.[69] Bayerns neuer Innenstaatssekretär Peter Gauweiler forderte von den WAA-Gegnern „Distanz zu Gewalttätern und nicht zur Polizei“ und der Polizei Informationen zu geben, „wie es eigentlich selbstverständlich sein sollte“.[70]

Zu einer lautstarken Demonstration kam es am 29. September 1986, als Franz Josef Strauß zu einer Wahlkampf-Rede im Schwandorfer Sepp-Simon-Stadion auftrat und sich mehrere Hundert Kernkraftgegner durch ein Pfeif- und Brüllkonzert im und außerhalb des Stadions bemerkbar machten. Strauß wurde vom größten Polizeiaufgebot gesichert, das je eine Wahlkundgebung in Bayern schützte.[71]

Im Oktober 1986 spielte die Initiative Klassische Musiker gegen die WAA Haydns Oratorium Die Schöpfung. Das Konzert der 150 Musiker fand vor ca. 2000 Besuchern in der evangelischen Dreieinigkeitskirche in Regensburg statt. Luise Rinser verfasste dazu einführende Worte über „Haydns Schöpfung gegen die WAA“.[72]

In Salzburg fanden 1986 Anti-WAA-Demonstrationen am Rande der Salzburger Festspiele statt.[73] 1986 entstand auch eine „Anti-Atom-Partnerschaft“ zwischen Salzburg und Schwandorf,[74] die am 18. November 1986 (auf Weisung der Staatsregierung) vom Kreistag Schwandorf wieder beendet wurde.[75]

In Wien fand 1987 die erste Opernballdemo aus Protest gegen die geplante WAA und gegen den Opernball-Besuch von Franz Josef Strauß statt.[76] Bei der Kundgebung am 26. Januar sollte symbolisch ein Wackersdorfzaun aufgestellt werden; die Polizei verbot ihn aber und transportierte ihn ab.[77]

Am 10. Oktober 1987 sorgte der massive Einsatz der Berliner Einheit für besondere Lagen und einsatzbezogenes Training für Schlagzeilen. Die Polizisten gingen mit einer noch nie dagewesenen Brutalität auch auf friedliche Demonstranten los. Von „Knüppelorgien“ und „Hetzjagden gegen friedliche Demonstranten“ war die Rede. Zahlreiche Protestierer wurden dabei zum Teil schwer verletzt.[78] Der Regensburger Polizeipräsident Wilhelm Fenzl, der zuvor mühsam versucht hatte, mit WAA-Gegnern ins Gespräch zu kommen, bat die Staatsanwaltschaft umgehend, Ermittlungen gegen die gewalttätigen Polizeibeamten aufzunehmen.[79]

Am 1. Oktober 1988 demonstrierten ca. 600 Ärzte aus Deutschland und Österreich. Sie marschierten teils in ihrer weißen Dienstkleidung vom Wackersdorfer Marktplatz zum WAA-Gelände. Der teilnehmende Psychoanalytiker Horst-Eberhard Richter nannte die WAA ein Symbol technokratischer Hybris.[80]

Anti-WAAhnsinns-Festival (1986)

Am 26. und 27. Juli 1986 traten zahlreiche Musikstars auf dem Anti-WAAhnsinns-Festival in Burglengenfeld auf. Das bis dahin größte Rockkonzert der deutschen Geschichte mit über 100.000 Besuchern (auch „deutsches Woodstock“ genannt) markierte den Höhepunkt der Bürgerproteste gegen die WAA.

Weitere Entwicklungen

Bundesweit formierte sich Protest unter dem Slogan „Stoppt den WAAhnsinn“, hervorgebracht sowohl von Umweltschutzorganisationen, Bürgerinitiativen und Wissenschaftlern als auch von Politikern.[81]

Konflikt zwischen Bayern und Österreich

Ein Konflikt mit Österreich entstand 1986 zwischen Bayern und Österreich aufgrund der Einreiseverbote für österreichische Staatsbürger, die gegen die WAA demonstrieren wollten. Auch aus Österreich sprachen sich Politiker und Organisationen gegen das Projekt aus,[82] was u. a. bayerische Politiker verstimmte.[83] Die Bischöfe der an Bayern angrenzenden österreichischen Diözesen wie z. B. Maximilian Aichern und Karl Berg bekundeten ihre Ablehnung der WAA bzw. der Atomkraft.[84] Mehrere Umweltschutzorganisationen riefen zum Boykott des COGEMA-Anteilseigners Siemens auf.

Widerstand im atomrechtlichen Verfahren und Erörterungstermine

Die öffentliche Ablehnung der WAA hatte im behördlichen Genehmigungsverfahren inzwischen Erfolge erzielt. So hob der Bayerische Verwaltungsgerichtshof (VGH) am 2. April 1987 die erste atomrechtliche Teilerrichtungsgenehmigung auf;[85] am 29. Januar 1988 erklärte der VGH dann mit Normenkontrollurteil den gesamten Bebauungsplan „Westlicher Taxöldener Forst“ für nichtig, weil in dem baurechtlichen Verfahren zur Planaufstellung im Rahmen des anlagenbezogenen Planungsprozesses „inhärente Restrisiken aus ionisierender Strahlung“ zwar erkannt, aber nicht in die Abwägung eingestellt wurden. Durch die Verweisung der Fragen der Radioaktivität in das parallel laufende atomrechtliche Genehmigungsverfahren würde gegen das verfahrensrechtliche Verbot der Konfliktverlagerung verstoßen.[86] Allerdings wurde auf Grund von Einzelbaugenehmigungen stets weitergebaut.[26][87]

Der erste öffentliche Erörterungstermin fand 1984 statt. Es waren dazu rund 50.000 Einwendungen eingegangen.[88]

Für die zweite Teilerrichtungsgenehmigung fand der Erörterungstermin im Sommer 1988 in der dafür zu kleinen Stadthalle in Neunburg vorm Wald statt.[89][90] Hierzu ergingen bis Ablauf der zweimonatigen Einwendungsfrist im atomrechtlichen Genehmigungsverfahren am 22. April 1988[91][92] 881.000 Einwendungen von Bürgern (420.000[93] bzw. 453.000[94] davon aus Österreich),[3] die das Verfahren zum bis dahin größten seiner Art werden ließen. In Österreich gab es eine regelrechte Kampagne, bei der sich Politik und die Presse unter anderem durch den Abdruck von „EinWAAnds“–Formularen beteiligten, während sich die bayerische Staatsregierung weiterhin weigerte, Verfahrensunterlagen auch in Österreich auszulegen. Eine Studie des Senatsinstitut für Politikwissenschaft der Universität Salzburg war zu dem Schluss gekommen, dass ein völkerrechtlicher Anspruch auf Mitsprache– und Mitentscheidungsrecht der – seinerzeit noch nicht der EG beigetretenen – Republik Österreich wegen Vorliegen eines „nicht hinnehmbaren oder signifikanten Umweltrisikos“ besteht, der es beispielsweise erfordern würde, den Sicherheitsbericht in Österreich auszulegen und diesen durch eine unabhängige österreichische Expertenkommission begutachten zu lassen.[95][96] Bei der Erörterung gab es mehrere sogenannte „Österreichtage“.[97][98]

Die Flut der Einwendungen erforderte im bayerischen Umweltministerium 50 neue Arbeitsplätze.[99] Die weitere Erörterung einzelner Einwendungen wurde nach einigen Wochen von Seiten der Genehmigungsbehörde vorzeitig für beendet erklärt,[100][101] was von den Gegnern der Anlage als Ausdruck der Hilflosigkeit der Behörden gegenüber den vorgebrachten Einwänden empfunden wurde. Im September 1988 gab es wegen der frühzeitigen Beendigung der Anhörungen eine Sondersitzung im Bayerischen Landtag.[102]

Tod von Franz Josef Strauß (1988)

Am 3. Oktober 1988 verstarb Franz Josef Strauß. Mit seinem Tod verlor das Projekt einen seiner stärksten politischen Befürworter.[103]

Die Wende bis zur Einstellung des Baus (1989)

1989 entschieden sich die Vorhabensträger für eine Kooperation mit der französischen Cogema.[104] VEBA-Manager Rudolf von Bennigsen-Foerder hatte den Ausstieg aus Wackersdorf verkündet, weil das Vorhaben mit zehn Milliarden Mark zu teuer wurde, der Widerstand vor Ort die Stromkonzerne an der Verwirklichung des Projekts zweifeln ließ, durch die massiven juristischen Probleme beim Genehmigungsverfahren die WAA frühestens 1998 den Betrieb hätte aufnehmen können und andererseits das finanzielle Angebot der Cogema sehr attraktiv war (La Hague: 2000 – 3300 DM/kg,[105] WAW: 4500 DM/kg).[106] Die vorgeschriebene Entsorgungssicherheit für den Weiterbetrieb sämtlicher bundesdeutscher Kernkraftwerke stand mit der WAW auf wackeligen Füßen und so befürchteten die Verantwortlichen nicht nur rechtliche Probleme für die laufenden Reaktoren, sondern bei einem Regierungswechsel in Bonn auch den politischen Atomausstieg.[107] Die VEBA sah auch die „Chance, die heißgelaufene Diskussion über die Kernenergie in der Bundesrepublik zu entlasten“.[108]

Nach der Entscheidung der VEBA für die atomare Wiederaufarbeitung in Frankreich reagierte die Politik überrascht und erwog anfänglich eine „Zwei-Säulen-Theorie“, welche das Bestehen von zwei Standorten von Wiederaufarbeitungsanlagen in Frankreich und in der Bundesrepublik einschloss.[109] Der Nachfolger von Strauß, Max Streibl, bereitete Bayern „überraschend flott“ auf den Ausstieg in Wackersdorf vor.[110] Siemens war mit dem Unternehmensbereich Kraftwerk Union in Wackersdorf mit einem Auftrag von gut zwei Milliarden Mark beteiligt und lehnte den VEBA-Plan zunächst vehement ab.[111]

Am 31. Mai 1989 wurden die Bauarbeiten eingestellt, nachdem der Energiekonzern VEBA (heute E.ON) als wichtigster Anteilseigner der zukünftigen Betreibergesellschaft mit der Cogema, der Betreiberfirma der französischen Wiederaufarbeitungsanlage La Hague am 3. April einen Vertrag zur Kooperation unterzeichnet hatte[112] und die WAA Wackersdorf als „zu langwierig, zu teuer“[113] bezeichnete. Am 6. Juni unterzeichneten Deutschland (Umweltminister Klaus Töpfer) und Frankreich (Industrieminister Roger Fauroux) die Verträge über eine gemeinsame Wiederaufarbeitungsanlage in La Hague[114] und am 18. Januar 1990 die Musterverträge[115] mit England über die Wiederaufarbeitung in Sellafield/Windscale. Die Anlage Wiederaufarbeitungsanlage THORP des Unternehmens British Nuclear Fuels ging 1994 in Cumbria (England) an der Irischen See in Betrieb. Dort wird vor allem die Aufarbeitung von ausländischen Brennelementen vorgenommen. Ein Großteil des Materials stammte aus Deutschland.

Die Demonstrationen gegen die WAA traten eine Prozesslawine[116] los und beschäftigten jahrelang die Gerichte. Nach 3400 Strafverfahren gegen Atomgegner wurde der letzte WAA-Fall erst Mitte der 1990er Jahre abgeschlossen.[117] Während der acht Jahre dauernden WAA-Auseinandersetzung wurden 4000 Kernkraftgegner festgenommen und über 2000 verurteilt, meist zu Geldstrafen, jedoch auch zu Haftstrafen, zum Teil auch ohne Bewährung. Von 400 Strafanzeigen aus den Reihen der Demonstranten gegen Polizeieinsatzkräfte wurden nur 21 Ermittlungsverfahren eingeleitet und alle wieder eingestellt.[118]

Umwandlung zum „Innovationspark Wackersdorf“

Nach der Projekteinstellung konnte das Gelände von den Managern der WAA innerhalb weniger Wochen an Industriefirmen vermietet oder veräußert werden.[119] BMW schloss zum Jahresende 1989 einen Vertrag zum Kauf eines Teilgeländes (50 ha)[120] ab, seit 1990 werden hier Fahrzeugkarosserien gefertigt. Ab 1994 wurde dieser BMW-Standort zum Industriepark ausgebaut. 1998 wurde der BMW Industriepark Wackersdorf in Innovationspark Wackersdorf umbenannt.[121]

Gegenwärtig sind dort folgende Unternehmen ansässig:

| BMW | Grammer | Polytec Interior | Comline |

| SGL Automotive Carbon Fibers | HAGA Metallbau | Recticel | Modine |

| Caterpillar | Hochtief Facility Management | Gillhuber Logistik | |

| Fehrer | Intier Automotive Eybl | Sennebogen | Tuja |

| Gerresheimer Werkzeugbau | Lear Corporation | Günter Stahl GmbH | Norsk Hydro |

| Possehl Electronics GmbH |

Ein Kernstück der Anlage, das Manipulatorträgersystem, wurde dem Institut für Werkstoffkunde in Hannover übergeben und bildet die Basis des Unterwassertechnikums in Garbsen (UWTH). Dort wird damit unter anderem Forschung zur autonomen Zerlegung von Kernkraftwerken betrieben.

Die Gemeinde Wackersdorf bekam nach dem WAA-Aus rund 1,5 Milliarden Mark als Ausgleichszahlung.[122] Die DWK musste noch 500 Millionen DM dazugeben.[123]

Auch vom Industriepark Wackersdorf profitiert heute vornehmlich die Gemeinde Wackersdorf, die deshalb zu den reichen Kommunen in Bayern gehört.[124] Nach Einschätzung des Bürgermeisters Thomas Falter (CSU) sind 2014 in Wackersdorf durch den Innovationspark und die Ausgleichszahlung von 1,5 Milliarden Mark mehr Arbeitsplätze vorhanden als mit der WAA.[125]

Zeittafel

| 1977 | |

| Februar | Die Suche nach einem Standort für eine Wiederaufarbeitungsanlage beginnt. |

| 1979 | |

| Juli | Erste Gerüchte in der regionalen Presse über ein mögliches atomares Zwischenlager im Landkreis Schwandorf. Wackersdorf wird erstmals als möglicher Standort erwähnt. |

| 8. September | Beschluss der Regierungschefs von Bund und Ländern auf eine schnelle Errichtung einer WAA hinzuwirken. |

| 1980 | |

| 3. Dezember | Franz Josef Strauß will WAA-Standort in Bayern. |

| 1981 | |

| 12. August | Erklärung der Regensburger Initiative gegen Atomanlagen (RIGA): WAA soll nicht nach Wackersdorf kommen |

| Oktober | Raum Schwandorf als WAA-Standort im Gespräch |

| Oktober | Die Bayerische Staatsregierung veröffentlicht die „Kriterien zur Bewertung von Standorten für eine industrielle Anlage zur Wiederaufarbeitung bestrahlter Kernbrennstoffe in Bayern“. |

| 7. Oktober | Gründung einer ersten Bürgerinitiative (BI) in Schwandorf |

| 14. November | 2000 Menschen demonstrieren in Regensburg gegen die WAA |

| 20. November | Erste Vollversammlung der BI; Deutsche Gesellschaft für Wiederaufarbeitung von Kernbrennstoffen(DWK) richtet eigenes Werbe-Büro in Schwandorf ein (Werbeetat p. a. 2 Mio. DM) |

| 2. Dezember | Veranstaltung in der Oberpfalzhalle mit Peter Weish (Wien) und Hubert Weinzierl; Gemeinsame Resolution von CSU, SPD, Grünen, BN und Bis sowie örtlichen Vereinen gegen eine WAA im Landkreis Schwandorf |

| 1982 | |

| 18. Februar | DWK beantragt Raumordnungsverfahren für drei mögliche Standorte im Landkreis Schwandorf (Teublitz, Steinberg am See, Wackersdorf) |

| 17. März | Demonstration in Schwandorf mit 15.000 Beteiligten als Reaktion anlässlich der Beantragung des Raumordnungsverfahrens durch die DWK |

| Juni | Der Wackersdorfer Gemeinderat und Bürgermeister Josef Ebner (SPD) stimmen für die WAA. |

| 1983 | |

| 14. Mai | Turmbau im Taxölderner Forst, Abbruchverfügung seitens des Landratsamtes binnen 24 Stunden, Verwaltungsgericht setzt sofortigen Vollzug aus (vgl. Spielfilm Wackersdorf (2018)) |

| 20. Mai | Polizei reißt den Turm im Taxöldener Forst auf Weisung des Innenministers ab. |

| 23. August | DWK reicht beim Umweltministerium den Antrag auf Erteilung einer ersten Teilerrichtungsgenehmigung ein. (53.000 Einwender) |

| 17. November | Kreistag Schwandorf begrüßt mit CSU-Mehrheit den Bau der WAA. |

| 1984 | |

| 7. Februar | Beginn des ersten öffentlichen Anhörungsverfahrens (Erörterungstermin) in Neunburg vorm Wald. |

| 18. März | CSU verliert die absolute Mehrheit im Kreistag. |

| 30. September | Christlicher Widerstand: Das Franziskus-Marterl wird eingeweiht (erstes Kirchweihfest).[130] |

| Oktober | Landrat und WAA-Gegner Hans Schuierer wird mit rund 71 % der Stimmen wiedergewählt. |

| 1985 | |

| 4. Februar | Die DWK entscheidet sich offiziell für den WAA-Standort Wackersdorf. |

| 1. Mai | Das bisherige gemeindefreie Gebiet „Taxölderner Forst“ wird überwiegend in die Gemeinde Wackersdorf eingegliedert |

| 9. Juli | Landtag beschließt „Selbsteintrittsrecht“ der Regierung (Lex Schuierer). |

| 14. August | Bau des Freundschaftshauses |

| 18. September | Gründung der DWK-Wiederaufarbeitungsanlage Wackersdorf GmbH (DWW) |

| 24. September | Erteilung der ersten atomrechtlichen Teilerrichtungsgenehmigung. |

| 11. Dezember | Beginn der ersten Rodungsarbeiten |

| 15. Dezember | Platzbesetzung und Bau eines Hüttendorf am Rodungsplatz (50 Festnahmen) |

| 16. Dezember | Räumung des ersten Hüttendorfes mit ca. 3.000 – 4.000 Polizisten; 1.500 WAA-Gegner vom Platz geräumt, 869 Festnahmen, Innenminister Karl Hillermeier vor Ort, Einsatz von CS-Gas, abends Spontan-Demo auf dem Marktplatz in Schwandorf |

| 21. Dezember | Erneute Platzbesetzung: Mit dem Bau des zweiten Hüttendorfes wird begonnen. Bis 7. Januar entstehen rund 200 Häuser. Zehntausende Einheimische solidarisieren sich und bringen Verpflegung und Material in die „Republik Freies Wackerland“ |

| 31. Dezember | Segnung des ersten Holzkreuzes; Jahresschlussandacht mit Norbert Brox |

| 1986 | |

| 5. Januar | Zu einem Kulturfest u. a. mit Gerhard Polt und der Biermösl Blosn kommen ca. 15.000 Menschen in das Hüttendorf. |

| 7. Januar | Räumung des zweiten Hüttendorfes nach 18 Tagen „Wackerland“ (ca. 2.000 Dorfbewohner) durch 3.000 Polizisten und Beamte des BGS |

| 16. Januar | 50 Physiker der Uni Regensburg warnen in einer von insgesamt 173 Kollegen unterzeichneten Resolution vor den Gefahren einer WAA |

| 1. Februar | Die Städte Salzburg und Linz melden schwere Bedenken gegen die WAA an. |

| 12. Februar | Wackersdorf wird Standortgemeinde der WAA. |

| 13. Februar | Politischer Aschermittwoch in Schwandorf mit Hans Schuierer, Hubert Weinzierl, Erhard Eppler, Robert Jungk, Carl Amery, Franz Xaver Kroetz, Harald Grill u. a. |

| 20. Februar | Die erste Kreuzfigur entstanden während des Hüttendorfes wird von Unbekannten am Franziskus-Marterl gestohlen. |

| 30. März | Osterdemonstration: 30.000 Menschen demonstrieren am Bauzaun. Einsatz von Wasserwerfern und CS-Reizgas. Ein asthmakranker Mann stirbt. |

| 31. März | Ostermarsch: 100.000 Menschen protestieren. Am Bauzaun kommt es zu Auseinandersetzungen. Die Polizei setzt Wasserwerfer und CS-Gas ein. |

| 26. April | Nuklearkatastrophe von Tschernobyl |

| 17.–19. Mai | Über die Pfingstfeiertage kommt es am Zaun zu schweren Zusammenstößen der Demonstranten mit der Polizei. Am Pfingstmontag wirft die Polizei aus Hubschraubern Gasgranaten in die Menge, ca. 3.500 Verletzte |

| 22. Mai | Einleitung eines Disziplinarverfahrens gegen Landrat Hans Schuierer. - Einstellung am 17. April 1989 |

| Juli | Einreiseverbot für WAA-Gegner aus Österreich. |

| 26./27. Juli | Anti-WAAhnsinns-Festival in Burglengenfeld mit etwa 100.000 Besuchern. |

| 29. September | Demonstration und gellendes Pfeifkonzert beim Wahlkampfauftritt von Franz-Josef-Strauß im Schwandorfer Sepp-Simon-Station[131] |

| 9. Oktober | Protestaktion vor der Münchner Staatskanzlei und Übergabe von 200.000 Unterschriften gegen Atomenergie und Wiederaufarbeitung. |

| 1987 | |

| 4. März | Beginn des Erdaushubs für den Bau des Brennelementeeingangslagers. |

| 10. Oktober | 20.000 Menschen marschieren zum Bauzaun. „Prügel-Einsatz“ einer Sondereinheit der Berliner Polizei gegen die Demonstranten. |

| 6. November | Harald Grills „Jorinde und Joringel im Wackersdorfer Wald“, Uraufführung in Regensburg, |

| 16. November | Anti-Atom-Bündnis im Rahmen der Umweltpartnerschaft mit Salzburg. |

| 1988 | |

| 26. Januar | Antrag auf Erteilung der zweiten atomrechtlichen Teilgenehmigung. |

| 29. Januar | BayVGH hebt den Bebauungsplan des Landratsamtes Schwandorf auf, „weil nuklearspezifische Risiken nicht ausreichend berücksichtigt wurden“. |

| 11. Juli | Beginn des zweiten öffentlichen Anhörungsverfahrens in Neunburg vorm Wald (nach 23 Tagen vom Bayerischen Umweltministerium abgebrochen) |

| 1. Oktober | Ärzte-Demo im weißen Kittel mit Herbert Begemann, Hans Becker (Mediziner), dem Theologen Norbert Brox, dem Psychoanalytiker Horst-Eberhard Richter, Harald Theml, Stefan Thierfelder mit WAA-Spaziergang, Podiumsdiskussion |

| 3. Oktober | Der Bayerische Ministerpräsident Franz Josef Strauß stirbt in Regensburg. |

| 1. November | „Tag der Künstler gegen Wackersdorf“ – für eine atomfreie Zukunft mit Salzburger Landestheater |

| 28. November | Besuch der Bundestagsfraktion der Grünen mit Besichtigung des WAA-Geländes, öffentliche Fraktionssitzung |

| 1989 | |

| 7. Januar | Bregenz Bischof Erwin Kräutler |

| 11. April | Düsseldorfer Energie-Konzern VEBA als wichtiger Anteilseigner der DWK plant eine Zusammenarbeit auf dem Gebiet der Wiederaufbereitung mit der französischen Nukleargesellschaft Cogema. |

| April | Die VEBA AG gibt bekannt, dass die französische Cogema ein Angebot unterbreitet hat, ab 1999 abgebrannte Brennelemente aus deutschen Atomkraftwerken aufzuarbeiten. |

| 16. April | Rund 6.000 WAA-Gegner feiern das Ende der WAA in Wackersdorf. |

| 5.–7. Mai | 5. Deutsch-Japanisches Friedensforum in Schwandorf; Besuch am Marterl und am Bauzaun |

| 31. Mai | Die DWK vollzieht den Baustopp mit der symbolischen Schließung des Eisentores am Haupteingang. |

| 3. Juni | Anti-WAA-Demo in München |

| 4. Juni | Jesuitenpater Ludwig Kaufmann (Theologe) am Franziskus-Marterl |

| Juni | Die DWK lässt die atomaren Brennstäbe nun in La Hague (Frankreich) aufarbeiten. |

| 1990 | |

| 23. Juli | Auflösung Info-Büro „Freies Wackerland“ |

| 1993 | |

| 31. März | DWK verlässt Wackersdorf endgültig |

| 2000 | |

| 20. Juli | WAA-Widerstands-Denkmal auf dem Mozartplatz in Salzburg (PLAGE) |

| 2005 | |

| 26. Oktober | Verleihung des Wilhelm-Hoegner-Preises an Hans Schuierer im Bayerischen Landtag |

Remove ads

Gutachten

Zusammenfassung

Kontext

Hydrologische und geologische Gutachten

Besonders die hydrologischen und geologischen Gutachten der Deutschen Gesellschaft für Wiederaufarbeitung von Kernbrennstoffen (DWK) standen in der Kritik.[132] Der Geologe Erwin Rutte hatte den Eindruck, dass im Gutachten bewusst gefälscht wurde, „Darstellungen verbogen und ganz wichtige geologische Fragen überhaupt nicht behandelt“ wurden[133] und die Gutachter den WAA-Untergrund nicht sorgfältig geprüft haben.[134] Der energiepolitischer Sprecher der Grünen Wolfgang Daniels nahm 1987 im Bundestag die ungeprüften Gutachten im Detail auseinander und begründete den Antrag der Grünen auf sofortigen Baustopp für die geplante WAA in der Oberpfalz.[135] Besonders das hydrologische Gutachten und die Gefährdung eines der größten Trinkwasserreservoirs der Oberpfalz – die Bodenwöhrer Senke standen 1988 im Mittelpunkt des Erörterungsverfahrens in Neunburg vorm Wald.[136] Der Chemiker Armin Weiß bewies beim Erörterungstermin anhand von Satellitenbildern von Landsat 1/2, die tektonische Brüche im Bereich der WAA-Baustelle zeigten, dass eine Gefährdung für das Grundwasser besteht.[137] Laut dem Landesentwicklungsplan durfte von der WAA keine Gefährdung des überregional bedeutsamen „Grundwasserreservoirs Bodenwöhrer Senke“ ausgehen.[138] Dabei wurde 1990 nach dem WAA-Baustopp festgestellt, dass das Grundwasserreservoir schon während des Baus der WAA verseucht wurde.[139]

Nürnberger Gutachten

Die Stadt Nürnberg ließ ein Gutachten erstellen, da aufgrund der stark zunehmenden Eisenbahn-Transporte mit radioaktiven Materialien von und nach Wackersdorf über den unfallträchtigen Rangierbahnhof das Risiko für die Nürnberger Bevölkerung „nicht zu vernachlässigen“ sei und das Risiko von „zusätzlichen Krebsfällen“ in der Region erhöht werde.[140]

Salzburger Gutachten

Auch in Salzburg wurden zwei Gutachten zur WAA erstellt. Eine sozialwissenschaftliche Studie zur WAA 1987 warf den Betreibern der WAA Scheinheiligkeit vor und beklagte eine systematische Behinderung oppositioneller Bewegungen ähnlich der McCarthy-Ära.[141] Ein politikwissenschaftliches Gutachten 1988 leitete aus dem Völkerrecht ein Mitsprache- und Mitentscheidungsrecht Österreichs an der WAA ab, hielt die WAA völkerrechtlich unzulässig und empfahl Österreich, den Internationalen Gerichtshof anzurufen.[142][143]

Wiener Expertise

Eine Expertise des österreichischen Umweltbundesamtes in Wien kam 1986 zu dem Ergebnis, dass auch beim Normalbetrieb ein kontinuierlicher Austritt radioaktiver Substanzen (besonders Krypton 85) erfolgen würde. Radioaktive Stoffe würden über die Naab in die Donau gelangen und durch den über 200 m hohen Schornstein würde der Ferntransport radioaktiver Luftschadstoffe nach Salzburg und Österreich begünstigt.[144]

Untersuchungsausschüsse

- „Wiederaufarbeitungsanlage Wackersdorf“ (1985–1986)

Eingesetzt wurde der Untersuchungsausschuss auf Antrag der SPD im Dezember 1985 und der Schlussbericht[145] wurde dem Plenum im Juli 1986 vorgelegt. Vorsitzende: Hermann Leeb (CSU), Helmut Ritzer (SPD)

- Vorwurf der Gutachtenmanipulation (1988–1990)

Details aus der Forschungsarbeit der Bayerischen Landesanstalt für Bodenkultur und Pflanzenbau zur Gutachtenerstellung für die erste Teilerrichtungsgenehmigung führten zum Vorwurf, auf den Gutachter der Landesanstalt sei von Beamten des Bayerischen Staatsministeriums für Landesentwicklung und Umweltfragen Einfluss genommen worden, um die Ergebnisse in einem bestimmten Sinne zu korrigieren.[146] Diese Vorwürfe wurden auch Teil der Arbeit eines späteren Untersuchungsausschusses des Bayerischen Landtages, der am 28. September 1988 von Abgeordneten der SPD und der Grünen-Fraktion beantragt[147] und am 2. Februar 1989 eingesetzt[148] wurde. Einige Mitglieder des Untersuchungsausschusses stellen in ihrem abschließenden Minderheitenbericht u. a. fest, das Bayerische Staatsministerium für Landesentwicklung und Umweltfragen sei „nicht als unabhängiger Sachwalter der Interessen der Bevölkerung Bayerns, sondern als Förderer und Helfer für die möglichst rasche Errichtung der WAA“ tätig geworden und habe zugunsten der ersten Teilerrichtungsgenehmigung „Meßwerte für den Jodtransfer Boden-Weidebewuchs mißachtet, welche die Genehmigungsfähigkeit infrage gestellt hätten“.[149]

Remove ads

Anti-WAA-Aktivisten

Zusammenfassung

Kontext

Deutschland:

- Armin Weiß

- Hans Schuierer

- Dietmar Zierer

- Leo Feichtmeier

- Richard Salzl

- Andreas Schlagenhaufer

- Irene Maria Sturm

- Helmut Wilhelm

- Michael Meier

- Wolfgang Baumann

- Irmgard Gietl

- Stefan Preisl – Holzbildhauer aus Burglengenfeld; Er war von Anfang an an den Widerstandsaktionen gegen die WAA in Wackersdorf beteiligt und schnitzte 1985 die erste Christusfigur für das Hüttendorf „Freies Wackerland“. Bei der Räumung des Dorfes wurde diese entfernt, daraufhin schnitzte Stefan Preisl ein neues Kreuz, das dann am Franziskusmarterl, dem Treffpunkt der Demonstranten, aufgestellt wurde.[150]

- Rudolf Forster – Demonstrant, der mit seinem Brett vor dem Kopf „Nur wenn i a Brett davor hätt, wär i dafür – WAA“ zu einem Symbol für den Protest wurde.[151]

- Uli Otto – Musiker, Widerstands-Chronist – Kultur gegen die WAA[152]

- Wolfgang Nowak

Österreich:

- Hildegard Breiner

- Josef Amerstorfer: Der österreichische Landwirt aus Pfarrkirchen im Mühlkreis klagte 1986 mit Hilfe des Komitees „Österreicher gegen Wackersdorf“ und seinem Anwalt Heinrich Wille auf Baustopp wegen Grundbesitzstörung gegen die DWK, weil er mit seinen Feldern nur 150 Kilometer entfernt von Wackersdorf durch die geplante WAA bedroht war. Amerstorfer begründete seine Klage damit, dass sein Hof in der Hauptwindrichtung von Wackersdorf liege und von dort über den 200 Meter hohen Schornstein sowie die in die Donau geleiteten Abwässer der WAA Strontium, Cäsium und Plutonium nach Österreich exportiert würden.[153][154][155][156][157]

- Richard Hörl

- Josef Reschen

- Heinz Stockinger

- Das „Komitee Österreicher gegen Wackersdorf, Temelin und andere Atomanlagen“ wurde von den bekannten Proponenten Heinrich Wille und Gerhard Heilingbrunner[158] unterstützt.[159]

Zeitzeugeninterviews:

- Zeitzeugeninterviews mit bekannten Anti-WAA-Aktivisten auf dem Zeitzeugenportal[160]

- 80 HdBG-Zeitzeugeninterviews mit bekannten Anti-WAA-Aktivisten u. a.[161]

Remove ads

Protestdenkmäler

Zusammenfassung

Kontext

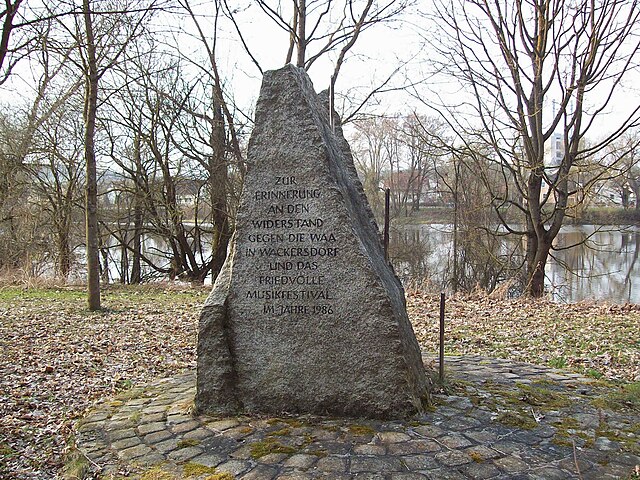

Zur Erinnerung an den Widerstand gegen die WAA wurden einige Denkmäler errichtet:

- Franziskus-Marterl[162] (Kapellen-Bildstock) mit dem „Kreuz von Wackersdorf“.[163] Am Marterl trafen sich Mitte der 1980er Jahre jeden Sonntag um 14:00 Uhr WAA-Gegner zu einer ökumenischen Andacht und zogen danach ins Gelände bzw. zum Bauzaun. Noch heute trifft sich die „Marterlgemeinde“ viermal im Jahr zu einer Andacht – an den Tschernobyl- und Hiroshima-Gedenktagen, zur Erinnerung an den Marterl-Patron Franz von Assisi am 3. Oktober und am Heiligen Abend.

- Anti-WAAhnsinns-Festival-Gedenkstein am Lanzenanger in Burglengenfeld[164]

- Anti-WAA-Votivtafel in der Klosterkirche Zu Unserer Lieben Frau vom Kreuzberg in Schwandorf

- WAA-Widerstand-Denkmal in den Seeanlagen vor dem Bregenzer Festspielhaus[165]

- Zaun des Anstoßes auf dem Mozartplatz (Salzburg).[166] Das 2,5 m hohe „Wackersdorf-DenkMal“, in dem Originalteile des Bauzauns um die WAA verarbeitet sind, wurde am 20. Juli 2000 zwischen Mozartsteg und Mozartplatz von der Salzburger Plattform gegen Atomgefahren aufgestellt. Anwesend waren u. a. Hans Schuierer, Josef Reschen und der Salzburger Bürgermeister Heinz Schaden.

- Der Salzburger Richard Hörl errichtete 1986 ein nachgebildetes WAA-Bauzaunelement auf dem Alten Markt in Salzburg. Dort stand es monatelang als Mahnmal und Publikumsattraktion.[167] Im Juli 1986 stiegen dort Salzburgs Bürgermeister Josef Reschen und Landrat Hans Schuierer auf eine Leiter und besiegelten per Handschlag über den Bauzaun die Anti-Atom-Partnerschaft zwischen Salzburg und dem Landkreis Schwandorf.[168]

- Als Form des friedlichen Protests wurde 1987 ein steinerner Bildstock von Horst Wittstadt in WAA-Nähe errichtet.[169]

- Schwandorfer Totentanz (1982, Grafik, 12 Blätter): Der Künstler Horst Meister setzte sich demonstrativ mit den Geschehnissen rund um die geplante WAA auseinander.[170]

- Seit 2015 bzw. 2016 erinnern zwei offizielle Informationstafeln des Landkreises Schwandorf an den Bau und den Widerstand gegen die WAA.[171]

Remove ads

Film- und Tondokumente

Zusammenfassung

Kontext

Filme

Zum Thema WAA wurden einige Dokumentarfilme gedreht.

- 1985: Das Wackersdorfer Milliardending - Wie Bürger auf ein Atomprojekt reagieren. ZDF-Reportage (41 Min)[172]

- 1986: WAAhnsinn – Der Wackersdorf-Film (Dokumentarfilm)[173]

- 1986: WAA Wackersdorf: Strahlende Zukunft für die Oberpfalz (Monitor-Beitrag von Gabriele Krone-Schmalz, Ekkehard Sieker, Helge Cramer)[174]

- 1986: Wackersdorf – Ein Mythos (Medienwerkstatt Franken)[175]

- 1986: 18 Tage freies Wackerland (Medienwerkstatt Franken, Bibliothek des Widerstands Band 19)[176]

- 1986: WAA-Schlachten (Medienwerkstatt Franken, Bibliothek des Widerstands Band 19, BellaStoria Film)[177]

- 1986: Zaunkämpfe (Medienwerkstatt Franken 1988, BellaStoria Film)[178]

- 1986: Wackersdorf - Das Hüttendorf (Victor Halb 1986/2017)[179]

- 1987: Ereignisse am Bauzaun der WAA bei Wackersdorf 1987 (Fridolin Rauch)[180]

- 1987: Waahnrock – Widerstand, Musik und Polizeigewalt (Dokumentarfilm)

- 1987: Spaltprozesse – Wackersdorf (Dokumentarfilm)[181]

- 1988: Irmgard Gietl… kämpft für ihre Heimat. (ARD/RB – 45 Min., Dokumentation von Claus Strigel, Bertram Verhaag)

- 1989: Restrisiko oder Die Arroganz der Macht (Dokumentarfilm 1989)[182]

- 1989: Verwirrung um die Zukunft von Wackersdorf (heute-journal)[183]

- 1991: Das achte Gebot (Anti-Atom-Dokumentarfilm)[184]

- 1995: Meier[185] Mayer[186] Mittermeier[187] – Meier stoppte den WAA-Bau, Mayer konnte den Kanal-Bau nicht stoppen, Mittermeier will den Donau-Ausbau verhindern – drei Bauern im Betonmischer-Grand. (RB/ARD, 45-Minuten-Feature aus der Reihe: Unter deutschen Dächern, Helge Cramer Filmproduktion)[188]

- 2006: Halbwertszeiten (WAA-Dokumentarfilm)[189]

- 2006: Schreckgespenst WAA – Widerstand in Wackersdorf (Medienwerkstatt Franken, Bibliothek des Widerstands Band 19, BellaStoria Film)[190]

- 2009: Albtraum Atommüll (ARTE-Dokumentarfilm über den Verbleib von Atommüll und über die Gefahren der Kernenergie)[191]

- 2012: Lieber heute aktiv als morgen radioaktiv / Die AKW-Protestbewegung: Von Wyhl bis Wackersdorf, ttt[192]

- 2015: Zeitzeugen im Naturschutz: Marianne Laepple - Widerstand gegen die WAA in Wackersdorf, BUND[193]

- 2017: Atomstreit in Wackersdorf – Die Geschichte einer Eskalation (ARD/BR, Dokumentation von Klaus Uhrig, 44 Min.)[194]

- 2018: Zeitzeugen des WAA-Widerstands - Stationen eines Widerstands (BUND)[195]

- 2018: Wer sich nicht wehrt – Irmgard und die Widerstandssocken (Dokumentarfilm 2018)[196][197]

- 2019: "Nein zur WAA in Wackersdorf!" Und dann? Politische Konflikte und ihre Nachwehen - Podiumsdiskussion[198]

- 2022: 33 Jahre Baustopp der Wiederaufarbeitungsanlage in Wackersdorf auf OTV[199]

- 2023: Der Kampf um die Wiederaufarbeitungsanlage Wackersdorf (Teil 2)[200]

- 2023: Bayern und die Kernkraft – Politik unter Strom - Von Garching bis Wackersdorf: Der ewige Streit um die Atompolitik (BR24 – Kontrovers, 30 Min.)[201]

- Spielfilm

- 2018: Wackersdorf (2018), Spielfilm von Oliver Haffner, Koproduktion mit dem Bayerischen Rundfunk und Arte, Premiere am 29. Juni 2018 beim Filmfest München.[202]

Tondokumente

- 1986: Demonstration gegen die Wiederaufarbeitungsanlage in Wackersdorf: 18./19. Mai 1986 (Archivradio)[203]

- 2009: Der Fahrradspeichenfabrikkomplex (Hörbuch-Feature von Angela Kreuz und Dieter Lohr, 150 Min.)[204][205]

- 2018: Die Wackersdorf-Story auf Bayern 2: Oma geht demonstrieren[206], Der Staat greift durch[207], Ausgebrannt[208]

- 2019: Vor 30 Jahren: Aus für die Wiederaufbereitungsanlage Wackersdorf (Deutschlandfunk)[211]

- 2019: Aus für WAA Wackersdorf (Bremen Eins)[212]

- 2024: Franziskus-Marterl in Wackersdorf: Christlicher Widerstand gegen Atomkraft (Deutschlandfunk)[213]

- Lieder aus dem oberpfälzer Widerstand der 1980er Jahre: Hör- und Video-Beispiele auf Kultur gegen die WAA[214]

- 1985–1989: 79 Tondokumente auf der Österreichischen Mediathek über „Wackersdorf“[215]

Remove ads

Literatur

- Jakob Felsberger: Die Wiederaufarbeitungsanlage in Wackersdorf. in: Tschernobyl in Erlangen – Reaktionen und Dynamiken im lokalen Umfeld 1986–1989. Hrsg. FAU, Erlangen 2020, S. 53–76, ISBN 978-3-96147-285-7.[216]

- Janine Gaumer: Wackersdorf. Atomkraft und Demokratie in der Bundesrepublik 1980–1989. München 2018, ISBN 978-3-96238-073-1.

- Dietmar Zierer: Radioaktiver Zerfall der Freiheit – WAA Wackersdorf. Lokal-Verlag, 1988, ISBN 978-3-925603-06-8.

- Gerhard Götz: WAA Wackersdorf – Vor und hinter dem Zaun. Fotodokumentation mit über 500 Fotos. Büro Wilhelm Verlag, Amberg 2018, ISBN 978-3-943242-94-2.

- Gisela Herzig: WAA-Schlagzeilen 1986, 1987, 1988, 1989. (Erfasst sind Zeitungsartikel aus der Mittelbayerischen Zeitung, der Donau-Post, der Süddeutschen Zeitung und der Zeit.)

- Bruno Rettelbach: Vom Pfälzer zum Oberpfälzer. ("Zwischen Bauzaun und Grenzgebirge", S. 139–179), 2009, ISBN 978-3-8370-5257-2[217]

- Radi Aktiv – „bayerisches Anti Atom Magazin“ (1985–1990) mit Schwerpunkt WAA-Wackersdorf[218]

- BayernSPD-Landtagsfraktion (Hrsg.): Der erste Schritt zum Atomausstieg. 25 Jahre Baustopp WAA Wackersdorf. In: Der Freistaat – Bayerische Schriften für soziale Demokratie. 12/2014.[219]

- „Der Krieg von Wackersdorf“ – Zwei Zeitzeugen berichten über ihre Erfahrungen mit dem Bau der atomaren Wiederaufbereitungsanlage in der Oberpfalz (PDF; 7,1 MB) – Bayerische Landeszentrale für politische Bildungsarbeit (Hrsg.): Einsichten und Perspektiven, 1/2018, S. 90–93

Remove ads

Weblinks

Commons: Wiederaufarbeitungsanlage Wackersdorf – Sammlung von Bildern

- Kultur gegen die WAA ( vom 19. März 2019 im Internet Archive), umfangreiche Dokumentation von Uli Otto, online unter kultur-gegen-die-waa.de.

- 25 Jahre Wackersdorf – Die Pfingstschlacht am Bauzaun, Focus, 18. Mai 2011, online unter focus.de.

- 80 Zeitzeugeninterviews zum Thema WAA Wackersdorf, Haus der Bayerischen Geschichte, online unter hdbg.eu..

- Das war Wackersdorf 1980–1989 (PDF; 3,4 MB), Mittelbayerische Zeitung vom 25. Juli 1989, online unter bund-naturschutz.de..

- Oskar Duschinger/Bernhard von Zech-Kleber: Wiederaufbereitungsanlage Wackersdorf in: Historisches Lexikon Bayerns (7. Dezember 2021), online unter historisches-lexikon-bayerns.de.

Remove ads

Einzelnachweise

Wikiwand - on

Seamless Wikipedia browsing. On steroids.

Remove ads