Top-Fragen

Zeitleiste

Chat

Kontext

Volksbefreiungsarmee (Jugoslawien)

militärischer Teil der Volksbefreiungsbewegung Jugoslawiens, gegründet 1941 Aus Wikipedia, der freien Enzyklopädie

Remove ads

Remove ads

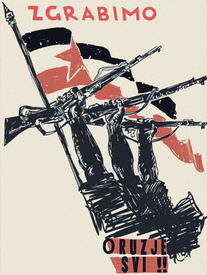

Die Jugoslawische Volksbefreiungsarmee und Jugoslawischen Partisanen[1] wurde 1941 gegründet. Sie war der militärische Teil der Volksbefreiungsbewegung, die von der Kommunistischen Partei Jugoslawiens (KPJ) unter Josip Broz Tito angeführt wurde. Ihre Angehörigen wurden daher auch als Tito-Partisanen bezeichnet.

Während des Zweiten Weltkriegs beteiligte sich die Volksbefreiungsarmee von 1941 bis 1945 in Jugoslawien am Widerstand gegen den Nationalsozialismus bzw. gegen den italienischen Faschismus. Ihr Kampf galt auch den einheimischen Kollaborateuren, vor allem den kroatischen Streitkräften, der slowenischen Heimwehr und den serbischen Draža-Mihailović-Tschetniks. Später bekämpfte sie auch die Organisationen der italienischen, deutschen und der ungarischen Minderheit (Délvidéki vérengzések).

Anfangs wendete die Volksbefreiungsarmee eine asymmetrische Kriegführung an. Im Laufe des Krieges änderte sie ihre Strategie und bekämpfte die Gegner auch frontal. Diese Kombination wurde später die offizielle Verteidigungsdoktrin des sozialistischen Jugoslawiens. Die Volksbefreiungsarmee ging 1945 in der Jugoslawischen Volksarmee (Jugoslovenska narodna armija, JNA) auf.

Remove ads

Geschichte

Zusammenfassung

Kontext

Offizielle Bezeichnungen

Die offiziellen Bezeichnungen der Volksbefreiungsarmee lauteten serbokroatisch Народноослободилачка војска и партизански одреди Југославије Narodnooslobodilačka vojska i partizanski odredi Jugoslavije (NOV i POJ) und slowenisch Narodnoosvobodilna vojska in partizanski odredi Jugoslavije (NOV in POJ).

Gründung

Am 27. Juni 1941, knapp drei Monate nach Beginn des deutschen Balkanfeldzugs, beschloss das Zentralkomitee der KPJ bei einer Sitzung in Belgrad die Gründung des Hauptstabes der Volksbefreiungsbewegung (serbokroatisch Народноослободилачки покрет/Narodnooslobodilački pokret; kurz NOP) unter Titos Führung.[2]

Bereits am 22. Juni 1941 war im Wald Brezovica bei Sisak in Kroatien mit der Sisaker Partisanenabteilung die erste antifaschistische Militäreinheit in ganz Jugoslawien gegründet worden. Noch heute wird dieser Tag in Kroatien als Tag des antifaschistischen Kampfes gefeiert.[3][4] In Gedenken an die Sisaker Partisanenabteilung wurde 1955 ein erstes Denkmal in Sisak und 1981 der Brezovice-Gedenkpark errichtet.

Die jugoslawische Volksbefreiungsarmee war eine kommunistisch dominierte Volksbewegung, welche aus einem Bündnis verschiedener Gruppen und Parteien bestand. Die Kommunistische Partei Jugoslawiens (KPJ) übernahm von Anfang an eine organisatorische Führungsrolle, insbesondere aufgrund ihrer großen Erfahrung als Untergrundbewegung. Die KPJ hatte sich schon 1934 für eine föderative Staatsordnung mit der Gleichberechtigung aller Völker eingesetzt, was den Mitgliedern der verschiedenen Nationalitäten die Vereinigung unter dieser Führung einfacher machte.

Am 4. Juli 1941 rief Tito den allgemeinen Aufstand aus und stellte Partisaneneinheiten auf. Die erste offensiv und überregional agierende gesamtjugoslawische Kampfeinheit, die Erste Proletarische Brigade, wurde am 21. Dezember 1941 im ostbosnischen Rudo gegründet.[5] Nachdem Serbien Ende 1941 von den Besatzungsmächten erobert wurde, flohen die Partisanen unter Tito nach Ostbosnien. Dort gelang es, den anfänglich serbisch-montenegrinisch geprägten Aufstand in eine multinationale Volksbefreiungsbewegung zu transformieren.[6] Die zweite Einheit wurde am 1. März 1942 gegründet und bis Ende des Jahres folgten 21 weitere 500 bis 600 Mann starke Kampfeinheiten. Am 19. November 1942 erhielten die Verbände die Bezeichnung „Volksbefreiungsarmee“.[7]

Kampf gegen die Besatzer

Unter der Führung von Tito erkämpften sich die Partisanen im Schatten der alliierten Luftangriffe die Befreiung vom Faschismus und die Wiederherstellung Jugoslawiens in neuer Form als sozialistischer Bundesstaat (Föderative Volksrepublik Jugoslawien).

Die Partisanen waren anfangs schlecht und meist nur mit Flinten ausgerüstet, später änderte sich dies durch Beutewaffen, Überläufer und die Unterstützung der Alliierten, die Ausrüstung und Waffen abwarfen. Während die Partisanen 1941 nur kleine Gebiete kontrollierten, wurden diese Gebiete bis 1943 immer größer. Die Kampftaktiken der Partisanen waren der Zermürbungskrieg und die Sabotage beim Feind. Gegenangriffe und Säuberungsoperationen von Wehrmachts- und Ustascha-Verbänden hatten meist nur geringe Erfolge, da die Partisanen durch rasches Ausweichen Verluste möglichst vermieden.[8]

Beziehungen mit den Alliierten

Die Westalliierten sahen zunächst noch die jugoslawische königliche Exilregierung in London und die königstreuen Tschetniks als rechtmäßige Vertreter des besetzten Jugoslawien an. Erst als die militärischen Erfolge der Partisanen und die Kollaboration der Tschetniks mit den Besatzern bekannt wurden, führte dies zur umfassenden Anerkennung und Unterstützung durch die Alliierten. Zwischen 1942 und 1943 schwenkte auch Großbritannien schrittweise auf eine Unterstützung der Tito-Partisanen um, die es inzwischen als die stärkere Widerstandsgruppe ansah.

Im Oktober 1944 einigten sich Josef Stalin und Winston Churchill auf einen jeweils fünfzigprozentigen Einfluss in Jugoslawien. Tito aber hatte bereits einen Monat zuvor mit Stalin die Modalitäten des Einmarsches der Roten Armee besprochen. Am 20. Oktober 1944 wurde Belgrad durch jugoslawische Truppen überraschend eingenommen, nachdem Tito zuvor durch eine List die sowjetischen Verbündeten von einem Einmarsch in die Hauptstadt abgehalten hatte. In Kroatien und Slowenien dauerten die Kämpfe gegen die slowenische und kroatische Heimwehr des Ustascha-Regimes noch bis zum Frühling 1945 an. Zagreb wurde am 7./8. Mai 1945 eingenommen.

Das Selbstbewusstsein Jugoslawiens, das Land im Wesentlichen aus eigener Kraft befreit zu haben, ermöglichte es Tito, mit Stalin 1948 zu brechen.

Neugründung Jugoslawiens

Schon während des Krieges kontrollierten die Partisanen große Teile Jugoslawiens. 1943 wurden auf der zweiten Tagung des Antifaschistischen Rats der Nationalen Befreiung Jugoslawiens (Antifašističko vijeće narodnog oslobođenja Jugoslavije, kurz AVNOJ) in Jajce (Bosnien-Herzegowina) die Grundlagen der späteren Föderativen Volksrepublik Jugoslawien beschlossen (AVNOJ-Beschlüsse). Die Partisanen befreiten Jugoslawien weitgehend ohne sowjetische Hilfe, allerdings mit großen Verlusten. Deutsche Vergeltungsmaßnahmen an der Zivilbevölkerung, der Genozid der Ustascha und die Kampfhandlungen im Allgemeinen forderten schätzungsweise mindestens 500.000 Opfer.

Unter Vermittlung von Großbritannien wurde 1944 eine neue jugoslawische Regierung als Koalitionsregierung aus Vertretern der Partisanen und der Exilregierung gebildet. Da die Kommunisten unter der Führung von Tito mit dem Oberbefehl über die Volksbefreiungsarmee die tatsächliche Macht ausübten, konnten sie auch andere Schlüsselpositionen besetzen und so die Oberhand in der neuen Regierung gewinnen. Mit Errichtung regulärer Streitkräfte ging die Volksbefreiungsarmee in der Jugoslawischen Volksarmee (Jugoslovenska narodna armija, JNA) auf.

Remove ads

Zusammensetzung

Zusammenfassung

Kontext

Nationalitäten

Die Volksbefreiungsarmee setzte sich aus Angehörigen aller jugoslawischen Nationen zusammen. Nach Angaben Titos war die Volksbefreiungsarmee, im Frühjahr 1944, aus 44 % Serben, 30 % Kroaten, 10 % Slowenen, 4 % Montenegrinern und 2,5 % bosnischen Muslimen vertreten. Der Rest wurde von Angehörigen anderer Nationalitäten gebildet.[9] Dazu erklärte Tito:

„Ich muss hier die Tatsache betonen, dass sich in den Reihen unserer Volksbefreiungsarmee und der Partisanenabteilungen Jugoslawiens von Anfang an bis heute gerade Serben in ungeheurer Mehrheit befinden, statt dies umgekehrt wäre. […] Das serbische Volk gab und gibt noch immer den größten Blutzoll im Kampfe gegen die Okkupatoren und ihre verräterischen Knechte, nicht nur gegen Pavelić, Nedić, Pećanac, sondern auch gegen Draža Mihailović und seine Tschetniks, für die volle Freiheit und Unabhängigkeit aller Völker Jugoslawiens.“[10]

Ausländische Kämpfer

Zahlreiche Verbände unterschiedlichster Nationalität schlossen sich den Jugoslawischen Partisanenverbänden an. Die französische Partisaneneinheit Liberté bestand vor allem aus französischen Häftlingen des KZs Loibl und polnischen und russischen Zwangsarbeitern der „Kompania Stary“.[11] Freiwillige aus Österreich und Deutschland kämpften in der NOV i POJ (Volksbefreiungsarmee und Partisanenverbände Jugoslawiens).[12] Fünf österreichische Freiheitsbataillone (ÖFB), die von der Österreichischen Freiheitsfront aufgestellt wurden, wurden in Slowenien in der NOV i POJ eingesetzt,[13] davon das 3. Österreichische Bataillon auch im österreichischen Kärnten, das nach Kapitulationstermin herbe Verluste erlitt.[14]

Thälmann-Brigade

Am 8. August 1943 stellten Überläufer aus der Wehrmacht und in Slawonien lebende Donauschwaben die 200 Mann starke Thälmann-Brigade innerhalb der Partisanenarmee Titos auf. Die von den Jugoslawen „Telmanovci“ genannte Einheit war mit schwarz-rot-goldenen Kokarden ausgestattet und kämpfte an der Seite anderer internationaler Brigaden wie „Garibaldi“ (italienisch), „Jan Žižka“ (tschechisch) und „Sandor Petöfi“ (ungarisch). Kommandeur war der ehemalige Spanienkämpfer Hans „Ivan“ Pichler, Politkommissar war der donauschwäbische Kommunist Johann Mucker, dessen Sohn am 13. März 1942 von der Ustascha ermordet worden war. Nach Titos Anweisungen sollte die Brigade nicht gegen deutsche Einheiten eingesetzt werden, sondern hauptsächlich gegen italienische, bulgarische, ungarische und kroatische Einheiten kämpfen. Im 1943 erlitt die Brigade in Mikleuš eine vernichtende Niederlage. 60 deutsche Partisanen sind in einem Massengrab in Mikleuš begraben.

Über die meisten deutschen Partisanen ist nur wenig bekannt. In der Bundesrepublik galten sie als Überläufer und Verräter, in der DDR wurden sie nach dem Bruch Titos mit der Sowjetunion totgeschwiegen. Die jugoslawische Geschichtsschreibung vermied die Erwähnung der deutschen Partisanen zur Legitimation der Vertreibungs-Gesetzgebung innerhalb der AVNOJ-Beschlüsse. Die Autoren Franz-Karl Hitze und Heinz Kühnrich erwähnen in ihrem Buch „Deutsche bei Titos Partisanen 1941–1945“[15] die Namen Gerhard Reinhard, Wilhelm Hansen, Robert Hermann, Erich Klose, Franz Oberweger und Rudolf Schiller. Kommissar Johann Mucker starb im Alter von 84 Jahren in Jugoslawien.

Remove ads

Menschenrechtsverletzungen und Kriegsverbrechen

Die Partisanen und ihre Rolle wurden im Nachkriegs-Jugoslawien verehrt bis hin zur Mythenbildung. Das Selbstverständnis des sozialistischen Jugoslawien beruhte maßgeblich darauf. Racheakte wurden jahrzehntelang verschwiegen. Viele Personen, die sich nicht aktiv am Widerstand beteiligten, wurden als Kollaborateure angesehen und vielfach willkürlich bestraft, erlitten Enteignung, Internierung, Vertreibung und Ermordung. Auch Kriegsgefangene waren Repressionen ausgesetzt. Keine Erwähnung fanden in der Nachkriegszeit die Massaker an faschistischen jugoslawischen Kämpfern (Massaker von Bleiburg) ebenso wie die an ethnischen Minderheiten wie den Gottscheern und Donauschwaben, Ungarn und Italiener (Foibe-Massaker). Orte mit Massengräbern wie im Gottscheer Hornwald (Kočevski Rog), in Tezno bei Maribor, bei Kostanjevica na Krki oder der Barbara-Stollen von Huda Jama waren als militärische Sperrgebiete gegen die Öffentlichkeit abgeschirmt.[16]

Siehe auch

Literatur

- Davor Konjikušić: Rotes Licht. jugoslawische Partisanenfotografie – Bilder einer sozialen Bewegung 1941–1945, herausgegeben von der Rosa-Luxemburg-Stiftung, Deutscher Kunstverlag, Berlin, München, 2021, ISBN 978-3-422-98510-0. (Online (PDF; 41 MB))

- Sabine Bade: Antonija Cec (1896–1943) Als „Flintenweib“ nach Auschwitz deportiert, in: Florence Hervé (Hrsg.): Mit Mut und List. Europäische Frauen im Widerstand gegen Faschismus und Krieg, Köln 2020, S. 157ff., Papy Rossa Verlag, ISBN 978-3-89438-724-2.

- Barbara N. Wiesinger: Partisaninnen. Widerstand in Jugoslawien 1941–1945 (= L’homme Schriften 17). Böhlau, Wien [u. a.] 2008, ISBN 978-3-205-77736-6 (Zugleich Dissertation an der Universität Salzburg 2005: „… denn die Freiheit kommt nicht von alleine.“).

- Klaus Schmider: Partisanenkrieg in Jugoslawien 1941–1944. E.S. Mittler & Sohn GmbH, Hamburg 2002, ISBN 3-8132-0794-3.

- European Public Hearing on Crimes Committed by Totalitarian Regimes (2008 ; Bruxelles) Crimes committed by totalitarian regimes : reports and proceedings of the 8 April European Public Hearing on Crimes Committed by Totalitarian Regimes / [editor Peter Jambrek ; translations The Secretariat-General of the Government of the Republic of Slovenia, Translation and Interpretation Division]. - Ljubljana : Slovenian Presidency of the Council of the European Union, 2008

- Heinz Kühnrich, Franz-Karl Hitze: Deutsche bei Titos Partisanen 1941–1945. Kriegsschicksale auf dem Balkan in Augenzeugenberichten und Dokumenten. GNN-Verlag, Schkeuditz 1997, ISBN 3-929994-83-6. (drafd.org Rezension).

- Jozo Tomasevich: War and Revolution in Yugoslavia, 1941–1945: Occupation and Collaboration. Stanford University Press 2002

- Branlo Mamula: The National Liberation War in Yugoslavia, 1941–1945. The RUSI Journal 1985; 130 (4) 52-56

Remove ads

Weblinks

Commons: Volksbefreiungsarmee (Jugoslawien) – Sammlung von Bildern, Videos und Audiodateien

Einzelnachweise

Wikiwand - on

Seamless Wikipedia browsing. On steroids.

Remove ads