Reichspräsidentenwahl 1925

Wahl des deutschen Reichspräsidenten Aus Wikipedia, der freien Enzyklopädie

Die Reichspräsidentenwahl 1925 wurde in der Weimarer Republik vorzeitig notwendig, weil der erste Reichspräsident Friedrich Ebert am 28. Februar 1925 überraschend gestorben war. Der erste Wahlgang fand am 29. März 1925 statt. Keiner der Kandidaten erreichte dabei die notwendige Mehrheit. Im zweiten und entscheidenden Wahlgang am 26. April 1925 standen sich Wilhelm Marx für den republikanischen „Volksblock“ und Paul von Hindenburg für den antirepublikanischen „Reichsblock“ gegenüber; der Kandidat der Kommunistischen Partei Deutschlands (KPD), Ernst Thälmann, war Außenseiter. Hindenburg siegte, wurde 1932 im Amt des Reichspräsidenten bestätigt und übte es bis zu seinem Tod am 2. August 1934 aus.

Amt und Wahlverfahren

Zusammenfassung

Kontext

Die Weimarer Verfassung stattete das Amt des Reichspräsidenten mit einer Reihe wichtiger Befugnisse aus. Der Reichspräsident konnte nach Artikel 48 aktiv in die Gesetzgebung eingreifen, indem er Notverordnungen erließ. Artikel 25 gab ihm das Recht, den Reichstag vorzeitig aufzulösen. Das Recht zur Ernennung und Entlassung des Reichskanzlers zählte ebenfalls zu seinen Befugnissen. Überdies hatte der Reichspräsident nach Artikel 47 den militärischen Oberbefehl. Mit diesen Rechten konnte der Reichspräsident eine „Diktatur auf Zeit“ einführen. Die Amtszeit betrug sieben Jahre, mehrfache Wiederwahl war möglich. Das Mindestalter des Reichspräsidenten belief sich auf 35 Jahre. Gewählt wurde er gemäß Artikel 41 „vom ganzen deutschen Volke“. Genauere Ausführungen zur Wahl fanden sich im „Gesetz über die Wahl des Reichspräsidenten“ vom 4. Mai 1920.[1] Es sah die allgemeine, gleiche, unmittelbare und geheime Wahl vor. Im ersten Wahlgang war die absolute Mehrheit nötig, im zweiten reichte die relative Stimmenmehrheit. Für den zweiten Wahlgang konnten neue Kandidaten aufgestellt werden.[2]

Nach dem Tod Eberts, der nicht direkt vom Volk gewählt worden war, sondern von der Weimarer Nationalversammlung, erwog die Reichsregierung zunächst, ob Reichskanzler Hans Luther das Amt des Reichspräsidenten bis zur Reichspräsidentenwahl vertretungshalber mit übernehmen sollte. Dieser Gedanke wurde jedoch rasch verworfen.[3] Stattdessen wurde mit dem „Gesetz über die Stellvertretung des Reichspräsidenten“ vom 10. März 1925[4] der Präsident des Reichsgerichts, Walter Simons, dazu bestimmt, das höchste Staatsamt bis zur Wahl eines regulären Nachfolgers kommissarisch auszuüben.[5]

Politischer Hintergrund der Wahl

Zusammenfassung

Kontext

Als die Reichspräsidentenwahl von 1925 stattfand, hatte die Weimarer Republik eine Reihe existenzieller Krisen hinter sich, zu denen vor allem der Kapp-Putsch, Inflation und Hyperinflation, die Ruhrbesetzung, die kommunistischen Aufstandsversuche in Thüringen und Sachsen sowie in Hamburg, der Hitler-Ludendorff-Putsch und die zahlreichen politischen Morde gezählt werden. Von Turbulenzen solchen Ausmaßes blieb die Republik in den Jahren 1924 bis 1929/1930 zwar verschont, dennoch trat nur eine relative Stabilisierung ein. Für die Politik bedeutete das vor allem: Die Regierungen dieser Mitteljahre arbeiteten mit wechselnden Mehrheiten. Auch ihre Lebensdauer war oft vergleichsweise kurz. „Ein stabiles parlamentarisches Regierungssystem entwickelte sich in der Phase der ‚relativen Stabilisierung‘ nicht“.[6] Ein weiteres Indiz für die nur scheinbare Normalität war das Fortwirken breiter antidemokratischer und antirepublikanischer Strömungen. Die Gegner der Republik von links und von rechts waren zurückgedrängt, nicht aber marginalisiert oder endgültig geschlagen. Republikgegnerschaft war keine Randerscheinung, mit der Regierungsbeteiligung der Deutschnationalen Volkspartei (DNVP) im Kabinett Luther war sie vielmehr seit Mitte Januar 1925 ins Zentrum des politischen Systems vorgerückt.

Eine mittelbare Folge der Republikfeindschaft war auch der Tod des ersten Präsidenten der Weimarer Republik. Friedrich Ebert starb am 28. Februar 1925 im Alter von 54 Jahren an einer verschleppten Bauchfell- und Blinddarmentzündung. Er hatte die Behandlung hinausgezögert, um sich in Magdeburg in zweiter Instanz gerichtlich gegen Verleumdungen zur Wehr zu setzen. Erwin Rothardt, ein deutschvölkischer Journalist, hatte Ebert zuvor des Landesverrats bezichtigt, weil dieser im Januar 1918 Mitorganisator einer mehrtägigen Streikbewegung gewesen sei. Das Gericht hatte am 23. Dezember 1924 in erster Instanz gegen den Journalisten zwar eine dreimonatige Freiheitsstrafe wegen Beleidigung verhängt, eine Verleumdung des Reichspräsidenten lag in den Augen der Richter jedoch nicht vor, denn der Tatbestand des Landesverrats sei Anfang 1918 tatsächlich gegeben gewesen. Dieses Gerichtsurteil, das Ebert in der Urteilsbegründung mit einem so schweren Straftatbestand belegte, rief Protest in der republikanischen Öffentlichkeit hervor. Die Regierung Marx stellte sich ebenfalls durch Veröffentlichung einer Ehrenerklärung hinter den Präsidenten. Auch der Vertreter der Anklage legte Berufung gegen dieses erstinstanzliche Urteil ein. Ebert allerdings war getroffen: „Das Urteil tat seine Wirkung, und es wirkte wie Gift.“[7]

Vorbereitungen auf den ersten Wahlgang

Zusammenfassung

Kontext

Anfänglich gab es in den demokratischen Parteien Überlegungen, einen gemeinsamen Bewerber aufzustellen. In Verhandlungen zwischen der Sozialdemokratischen Partei Deutschlands (SPD), der Deutschen Demokratischen Partei (DDP), der Deutschen Zentrumspartei (Zentrum) und der Deutschen Volkspartei (DVP) kristallisierte sich Otto Geßler (DDP) als möglicher gemeinsamer Kandidat heraus. Gegen den langjährigen Reichswehrminister opponierten allerdings sowohl nationalistische Kreise als auch Politiker der Linken. Aus nationalistischen Kreisen wurden Geßler private Affären nachgesagt. Die Linke setzte Spekulationen in Umlauf, Frankreich werde mit kompromittierenden Enthüllungen über die illegale Schwarze Reichswehr und die Orgesch reagieren, falls Geßler tatsächlich Reichspräsident werden würde. Entscheidend war jedoch der Widerstand Gustav Stresemanns, der außenpolitische Bedenken geltend machte.[8] Vor diesem Hintergrund scheiterten die Einigungsversuche zwischen den vier Parteien. Geßler trat nicht an und blieb Reichswehrminister.[9] Zeitgleich gab es Überlegungen, Walter Simons als bürgerlichen Sammelkandidaten antreten zu lassen. Sie scheiterten jedoch am Widerstand von DVP und DNVP.[10] Der DDP-Vorschlag, Simons als „Weimarer Kandidaten“ aufzustellen, stieß beim Zentrum und bei der SPD auf Desinteresse.[11] Eine Vielzahl weiterer Personalvorschläge für Sammelkandidaturen verlief ebenfalls im Sande,[12] sodass im ersten Wahlgang überwiegend Bewerber konkurrierten, die an einzelne Parteien gebunden waren.[13]

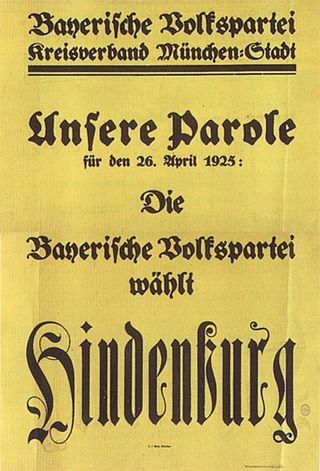

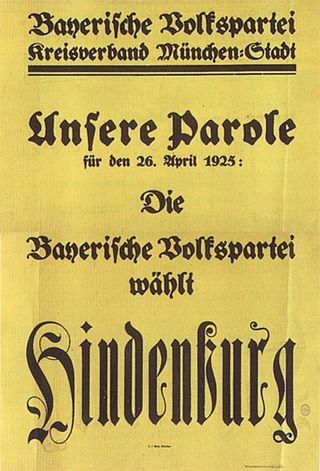

Die DVP unterstützte den Duisburger Oberbürgermeister und ehemaligen Reichsinnenminister Karl Jarres. Dazu hatte sie ein „Reichsblock“ genanntes Bündnis mit der Wirtschaftspartei und der republikfeindlichen DNVP gegründet. Aktiv koordiniert wurde der Reichsblock vom ehemaligen preußischen Innenminister Friedrich Wilhelm von Loebell, der sich vom Sieg eines rechtsbürgerlichen Kandidaten einen Staatsumbau im konservativen Sinne erhoffte.[14] Die SPD benannte zunächst den langjährigen Reichstagspräsidenten Paul Löbe. Nach dessen Absage fiel ihre Wahl auf Otto Braun, der bis Januar 1925 als Ministerpräsident in Preußen regiert hatte. Auch Braun zögerte, weil er mit einer Niederlage rechnete und außerdem weiter in der preußischen Landespolitik aktiv bleiben wollte. Massiver Druck der SPD-Führung ließ ihn jedoch einlenken. Die DDP rief zur Wahl des badischen Staatspräsidenten Willy Hellpach auf. Als Vertreter des Zentrums bewarb sich der Parteivorsitzende Wilhelm Marx, der von Ende 1923 bis Ende 1924 Reichskanzler gewesen war. Die KPD nominierte Ernst Thälmann, der damals außerhalb Hamburgs noch wenig bekannt war. Bayerns Ministerpräsident Heinrich Held wurde von der Bayerischen Volkspartei aufgestellt. Für die Völkischen und die erst im Februar 1925 neu gegründete Nationalsozialistische Deutsche Arbeiterpartei (NSDAP) trat Erich Ludendorff an, im Ersten Weltkrieg Generalquartiermeister der dritten Obersten Heeresleitung.

Aufgrund der Kandidatenvielzahl war im ersten Wahlgang nicht mit einer Entscheidung zu rechnen. Die Bewerber hatten vielmehr die Funktion, als Zählkandidaten die Stärke der sie jeweils nominierenden Parteien anzuzeigen und diesen für den zweiten Wahlgang gute Verhandlungspositionen zu verschaffen, wenn es darum ging, sich auf Sammelkandidaten zu einigen.

Ergebnis des ersten Wahlgangs

Zusammenfassung

Kontext

Der 29. März 1925 brachte erwartungsgemäß keine Entscheidung. Keiner der Bewerber erreichte im ersten Wahlgang die notwendige absolute Mehrheit.[15] Jarres erhielt die meisten Stimmen und konnte wie Braun das Wählerpotenzial ausschöpfen, das die sie jeweils unterstützenden Parteien bei der Reichstagswahl vom Dezember 1924 erreicht hatten. Hellpach und Marx erreichten die Vergleichswerte jener Reichstagswahl nicht ganz, allerdings waren ihre Verluste nur von begrenztem Umfang. Held dagegen blieb um mehr als eine halbe Million Stimmen hinter den Zahlen zurück, die BVP und Bayerischer Bauernbund im Dezember 1924 erzielt hatten. Noch deutlicher waren die Schwächen der Bewerber, die von den extremistischen Parteien aufgestellt worden waren. Thälmann erzielte 800.000 Stimmen weniger als die KPD vier Monate zuvor. Auch Ludendorff erhielt 600.000 Stimmen weniger als die Listenverbindung von Nationalsozialisten und Deutschvölkischer Freiheitspartei im Dezember 1924 erreicht hatte. Dieses Bündnis war mittlerweile zerbrochen, die Völkischen unterstützten im Frühjahr 1925 Jarres, nicht Ludendorff. Die Wahlbeteiligung lag mit 68,9 Prozent um etwa zehn Prozentpunkte niedriger als bei der vorherigen Reichstagswahl. Diese geringere Beteiligung ging vor allem zu Lasten der Flügelparteien.[16]

Vorbereitung auf den zweiten Wahlgang

Zusammenfassung

Kontext

Marx als Kandidat des Volksblocks

Da beim zweiten Wahlgang die relative Mehrheit genügen würde, kam es für die Parteien der Weimarer Koalition – SPD, DDP und Zentrum – darauf an, sich diesmal auf einen gemeinsamen Kandidaten zu einigen. Von diesen drei Parteien hatte Otto Braun, der Kandidat der SPD, im ersten Wahlgang zwar am besten abgeschnitten, aber aus den Wahlen im Kaiserreich war bekannt, dass Wähler der bürgerlichen Parteien sozialdemokratische Politiker in Stichwahlen kaum unterstützten. Die Benennung eines Kandidaten, der dem Zentrum oder der DDP angehörte, war daher wesentlich aussichtsreicher. Wilhelm Marx, hinter Braun im ersten Wahlgang mit dem drittbesten Ergebnis, galt zwar nicht als besonders volksnah. Auch war er Katholik, was Vorbehalte bei protestantischen Wählern erwarten ließ. Dennoch bot es sich an, auf Marx zurückzugreifen. Er hatte im ersten Wahlgang deutlich besser abgeschnitten als der DDP-Kandidat Hellpach und mit einer Einigung auf ihn konnte ein politisches Tauschgeschäft verbunden werden: Marx und Braun liebäugelten jeweils mit dem Amt des preußischen Ministerpräsidenten, das beide bereits ausgeübt hatten. Für den Fall, dass Braun mit Hilfe der Zentrumsabgeordneten im Preußischen Landtag zum Ministerpräsidenten gewählt würde, erklärte sich die SPD bereit, die Kandidatur von Marx zum Reichspräsidenten zu unterstützen. Braun wurde am 3. April 1925 mit Hilfe dieser Absprache preußischer Ministerpräsident. Am selben Tag einigten sich SPD, DDP und Zentrum auf Marx als ihren gemeinsamen Kandidaten. Die drei Parteien bildeten für den Wahlkampf ein Bündnis, das sich „Volksblock“ nannte.[17] Sie hielten aufgrund dieses Kompensationsgeschäfts ausdrücklich an Marx fest, als in der Reichsregierung noch am selben Tag Überlegungen aufkamen, Walter Simons zum Kandidaten eines breiten Bündnisses republikanischer Parteien zu machen. Wie vor dem ersten Wahlgang wurde eine Kandidatur des kommissarischen Reichspräsidenten somit erneut verworfen.[18]

Hindenburg als Kandidat des Reichsblocks

Den Politikern der Rechten war klar, dass Jarres unter diesen Umständen keine Chance hatte. Sie mussten einen zugkräftigeren Kandidaten finden. Die Bestimmungen des Wahlgesetzes[19] kamen ihnen in dieser Situation entgegen, denn es erlaubte das Aufstellen von Bewerbern im zweiten Wahlgang, die im ersten Wahlgang nicht zur Wahl gestanden hatten. Verschiedene Varianten wurden erörtert, unter anderem waren ein Prinz der Hohenzollern, Hans von Seeckt als Chef der Heeresleitung der Reichswehr sowie die Großindustriellen Gustav Krupp von Bohlen und Halbach und Fritz Thyssen im Gespräch. Diese Möglichkeiten wurden jedoch wieder verworfen, weil sie alle nicht als ausreichend attraktiv galten.[20]

Schließlich wurde Paul von Hindenburg in Erwägung gezogen. Er war schon 1920 als Kandidat für die Reichspräsidentschaft im Gespräch gewesen, entsprechende Überlegungen zerschlugen sich seinerzeit jedoch.[21] Als „Sieger von Tannenberg“ und als Exponent der Dolchstoßlegende genoss er auch Mitte der 1920er Jahre hohes Ansehen in national, konservativ und monarchistisch orientierten Bevölkerungskreisen. Allerdings erteilte Hindenburg denjenigen, die ihm nun die Kandidatur antrugen, zunächst eine Abfuhr. Der 77-jährige parteilose Ruheständler war nicht bereit, sich in Wahlkämpfe und Parteiangelegenheiten hineinziehen zu lassen. Außerdem gab er für seine Weigerung gesundheitliche Gründe an. Hindenburg blieb über mehrere Tage bei seinem Nein, obwohl ihn Kontaktleute des Reichsblocks mehrfach in seinem Wohnort Hannover aufsuchten. Erst als Großadmiral Alfred von Tirpitz, assistiert von Walter von Keudell, im Auftrag des Reichsblocks – mittlerweile das gemeinsame Dach von DNVP, DVP, BVP, Bayerischem Bauernbund, Wirtschaftspartei und Deutsch-Hannoverscher Partei – am 6. April 1925 Kontakt zum ehemaligen Generalfeldmarschall aufnahm, rückte Hindenburg von seinem kategorischen Nein ab.[22] Am Nachmittag des 8. April erklärte Hindenburg dem Koordinator des Reichsblocks, Friedrich Wilhelm von Loebell, seine Bereitschaft zur Kandidatur. Tirpitz hatte eine solche Kandidatur erfolgreich als „nationale Pflicht“ dargestellt. Nicht die vom ehemaligen Generalfeldmarschall verachteten Parteien, sondern das Vaterland rufe den Soldaten.[23] Der erklärte Monarchist Hindenburg hielt – im Unterschied zu 1920 – keine vorherige Rücksprache mit dem im niederländischen Doorn im Exil lebenden Wilhelm II.[24]

Die Auswahl Hindenburgs konnten sich insbesondere die DNVP und die Vertreter der ostelbischen Großlandwirtschaft anrechnen. Sie versprachen sich von einer Wahl Hindenburgs erheblichen Einfluss auf die Staatsspitze, die sie in ihrem Sinne leicht zu manipulieren hofften.[25] Auch Adolf Hitler wies seine Partei an, für den betagten Generalfeldmarschall zu stimmen, sodass dessen ehemaliger Mitarbeiter Ludendorff, der im ersten Wahlgang nur 1,1 Prozent der Stimmen auf sich hatte vereinigen können, nicht mehr kandidierte. Die DVP und die Großindustriellen an Rhein und Ruhr hatten dagegen lange an Jarres festgehalten, weil der Duisburger Oberbürgermeister ihrer Meinung nach aufgeschlossener war für Wünsche der Industrie als Hindenburg, in dem sie einen Exponenten agrarischer und militärischer Interessen erblickten. Als Jarres auf die Nachricht von Hindenburgs Kandidatur hin seine eigene zurückzog, schwenkten jedoch auch die Wortführer der rheinisch-westfälischen Unternehmer widerstrebend ins Hindenburg-Lager ein, genauso die DVP. Insbesondere deren Vorsitzender Gustav Stresemann hatte als amtierender Außenminister Bedenken. Eine Wahl Hindenburgs, der ursprünglich auf der Liste der Kriegsverbrecher gestanden hatte, deren Auslieferung der Versailler Vertrag verlangte, würde im Ausland als Zeichen von Revanchismus, Militarismus und monarchischer Restauration gedeutet werden. Alle Versuche einer Verständigungspolitik mit den Siegermächten seien dadurch gefährdet.[26]

Das Ausland reagierte, wie Stresemann es befürchtet hatte. Die Ablehnung in der Presse der USA, Frankreichs und Großbritanniens war so stark, dass Reichskanzler Hans Luther versuchte, Hindenburgs Kandidatur doch noch zu verhindern. Er bat den kommissarischen Reichspräsidenten Simons am 24. April 1925, im zweiten Wahlgang anzutreten, falls es gelänge, sowohl Marx als auch Hindenburg zum Verzicht auf ihre Kandidaturen zu bewegen. Simons lehnte ab, weil er davon ausging, dass Hindenburg bei seinem Entschluss bleiben würde.[27]

Positionen von BVP und KPD

Der Reichsblock hatte seine Kandidatenkrise überwunden. Dem Volksblock jedoch drohten durch den neuen Reichsblock-Kandidaten erhebliche Einbußen in der katholischen Wählerschaft. Denn die katholische BVP rief nicht zur Wahl des rheinischen Katholiken Marx auf, sondern zur Wahl des preußischen Protestanten Hindenburg. Für sie war Marx zu sehr dem Einfluss der SPD ausgesetzt, die sie als ihren Gegner betrachtete.[28] Verluste unter Katholiken drohten dem Volksblock nicht nur im Südosten Deutschlands. Auch Zentrumspolitiker, die auf dem rechten Flügel dieser Partei angesiedelt waren, wie beispielsweise Franz von Papen, riefen aus dem gleichen Grund wie die BVP zur Wahl Hindenburgs auf: „Wenn man morgen eine antisozialistische Politik treiben wolle“, so Papen, könne man nicht „heute einen Zentrumsvertreter mit Millionen sozialistischer Stimmen in den Sattel setzen“.[29] Es schien also realistisch, dass auch in anderen Regionen konservative Zentrumswähler eher den ehemaligen Generalfeldmarschall wünschten. Eine strikte Gegnerschaft gegenüber der Sozialdemokratie und monarchistische Gesinnungen würden bei diesen Wählern den Ausschlag geben, nicht konfessionelle Bindungen.[30]

Verluste unter konservativen Zentrumswählern waren für den Volksblock nicht einfach durch Zugewinne am linken Rand auszugleichen, denn die KPD hielt an Thälmann fest. Er sollte, obwohl ohne Siegchance und trotz gegenteiliger Empfehlung des Exekutivkomitees der Kommunistischen Internationale[31], im zweiten Wahlgang erneut antreten – so lautete der Beschluss der KPD-Zentrale vom 11. April 1925. Die Kommunisten wussten, dass sie mit ihrer Entscheidung indirekt Hindenburg begünstigten. Öffentlich erklärte die KPD dazu:

„Es ist nicht die Aufgabe des Proletariats, den geschicktesten Vertreter der Bourgeoisieinteressen auszusuchen, zwischen dem Zivildiktator Marx und dem Militärdiktator Hindenburg das kleinere Übel zu wählen. Wir rufen die Massen auf: Organisiert den Massenkampf gegen die Bourgeoisiediktatoren, gegen Hindenburg und Marx! […] Jeder klassenbewußte Arbeiter stimmt gegen Hindenburg und Marx für Thälmann!“[32]

Wahlkampf des Volksblocks

Im Wahlkampf akzentuierten Volksblock und Reichsblock ihre unterschiedlichen Sichtweisen auf die damalige demokratische Gegenwart. Der Volksblock präsentierte Marx als Mann der Republik.[33] Im offiziellen Aufruf des SPD-Parteivorstands vom 9. April 1925 hieß es:

„Die erste Schlacht ist gewonnen. Jetzt gilt es siegreich den Feldzug zu beenden und den Erfolg zu sichern. Erstes Ziel war uns die Erhaltung und Sicherung der Republik! Oberstes Gesetz ist uns die Monarchisten zu schlagen! Deshalb müssen sich alle für den zweiten Wahlgang vereinen. Unsere Trennung ist der Sieg der monarchistischen Parteien. Unsere Einigung ist ihre Niederlage. […] Die Aufstellung eines Sozialdemokraten hätte die Sammlung aller republikanischen Kräfte erschwert, hätte die Aussichten der Monarchisten verbessert. Deshalb fordert die politische Notwendigkeit die Einigung der drei Parteien, die gemeinsam die Verfassung von Weimar geschaffen haben, die so viele Blutzeugen zum Opfer gebracht haben.“[34]

Der Aufruf betonte in der Folge, dass ein Zusammengehen in der Reichspräsidentenwahl nur der Person von Marx, nicht aber der Politik des Zentrums gelte. Hindenburg wurde als Steigbügelhalter von Ludendorff und als treuer Untertan von Wilhelm II. beschrieben. Daneben wurde auf die Gefährdung des Friedens verwiesen und an die Schrecken der erst kurz zurückliegenden Hyperinflation erinnert:

„Die Kandidatur Hindenburgs ist eine Gefahr für den Frieden! Maßloses Unglück brächte diese Wahl für das gesamte deutsche Volk. Die deutsche Währung wird aufs neue gefährdet. Wer Hindenburg wählt, der stimmt für eine neue Inflation.“[34]

Für den Fall einer Wahl Hindenburgs wurde ein Rückfall in vorrepublikanische Zeiten befürchtet. Mit ihm an der Spitze drohe Deutschland eine erneute politische Selbstisolation. „Wer für Hindenburg arbeitet, der arbeitet dafür, daß Deutschland abermals in der Welt ’wie ein Fremdkörper’ dastehen soll.“[35]

Diese Befürchtungen wurden von Kurt Tucholsky noch zugespitzt, der in der pazifistischen Zeitschrift Die Menschheit am 17. April für die Zukunft der Weimarer Republik schwarz sah, falls der „kaiserliche Statthalter“ gewählt würde:

„Hindenburg ist: Preußen. Hindenburg ist: Zurück in den Gutshof, fort aus der Welt, zurück in die Kaserne. Hindenburg bedeutet: Krach mit aller Welt, durchaus begründetes Mißtrauen des Auslands, insbesondere Frankreichs gegenüber Deutschland. Hindenburg ist: Die Republik auf Abruf. Hindenburg bedeutet: Krieg. Man soll nicht nur gegen ihn stimmen. Man soll auch sagen, was ist, und eine Gesinnung verwerfen, die schon einmal den geistigen Niederbruch des Landes herbeigeführt hat.“[36]

Wahlkampf des Reichsblocks

Die Gegenseite suggerierte dagegen, Marx sei ein Gefangener der Sozialdemokratie, die den Ausverkauf Deutschlands betreibe.[37] Im Unterschied dazu sei Hindenburg ein Sachwalter nationaler Interessen und ein „Retter aus der Zwietracht“.[38] Redner, die sich im Wahlkampf für Hindenburg engagierten, betonten den überparteilichen Charakter seiner Kandidatur. In einem Textvorschlag des Reichsblocks für diese Redner hieß es:

„Hindenburg ist nicht ‚Kandidat’ […] niemand kann und soll ihn dem deutschen Volk ‚näherbringen’. Hindenburg ist Deutschland selbst, ist nationales Selbstbewußtsein, Sehnsucht und Erfüllung zugleich. In der Zeit schwankender Entschlüsse, haltloser Unmännlichkeit und tönender Reden klingt der Name Hindenburg fast wie ein Märchen aus den deutschen Abschnitten [sic!] des Ruhmes zu uns hinüber.“[39]

Ferner versuchte der Reichsblock, alle Sorgen vor einer drohenden Isolierung Deutschlands zu zerstreuen. Am Vortag des entscheidenden Wahlgangs meldete sich Hindenburg mit einer Rundfunkansprache selbst zu Wort und betonte „vor der ganzen Welt“, er werde alles tun, um neue Kriegsgefahren fernzuhalten. An preußische Tugenden appellierend führte er aus:

„Wir werden dieses Ziel dann am sichersten erreichen, wenn wir den anderen Nationen ein Bild eines Volkes zeigen, das die harte Not der Zeit zu wahrer und inniger Einigkeit zusammengeführt hat, das Bild eines Volkes, das entschlossen ist, in Arbeit und Sparsamkeit, in Ehrlichkeit und Vertrauen zusammenzustehen, einer dem anderen zu helfen, nach besten Kräften die Lasten zu tragen, einig zu sein in der Hingabe an das große Ganze, nicht nur nach Rechten, sondern zuerst nach Pflichten zu fragen.“[40]

Ergebnis des zweiten Wahlgangs

Zusammenfassung

Kontext

Paul von Hindenburg siegte am 26. April 1925 im zweiten Wahlgang mit 48,3 % der Stimmen, das war ein Vorsprung von drei Prozentpunkten vor Marx. Thälmann zog zwar etwa 60.000 Stimmen mehr auf sich als im ersten Wahlgang, erreichte aufgrund der gestiegenen Wahlbeteiligung aber nur 6,4 % der abgegebenen Stimmen.[15]

Der zweite Wahlgang mobilisierte mehr Wähler als der erste, die Wahlbeteiligung stieg um 8,7 Prozentpunkte auf 77,6 Prozent. Volksblock und Reichsblock profitierten hiervon allerdings in unterschiedlichem Ausmaß. Marx überbot die Summe aller Stimmen für die „Weimarer“ Kandidaten des ersten Wahlgangs (Braun, Hellpach und Marx selbst) um fast eine halbe Million. Hindenburg jedoch holte fast drei Millionen Stimmen mehr als die drei rechten Kandidaten des ersten Wahlgangs – Jarres, Held und Ludendorff.

Neben der unterschiedlichen Teilhabe an der gestiegenen Wahlbeteiligung gab es Verschiebungen zwischen Reichs- und Volksblock, die zu Hindenburgs Sieg beitrugen. In neun Wahlkreisen gelang es dem Volksblock nicht, die Zahl der im ersten Wahlgang für die „Weimarer“ Kandidaten abgegebenen Stimmen zu halten.[41] Diese Wahlkreise, die sich gegenläufig zum Gesamttrend des Volksblocks entwickelten, waren überwiegend protestantisch geprägt. Die größten Zuwächse für Hindenburg in der katholischen Wählerschaft ergaben sich erwartungsgemäß in Bayern, wenngleich Marx besser abschnitt als vom Volksblock zunächst befürchtet. Er erhielt hier ebenfalls mehr Stimmen als die „Weimarer“ Kandidaten im ersten Wahlgang zusammen. Auch im katholischen oberschlesischen Wahlkreis Oppeln war die Zustimmung für Hindenburg beachtlich, schon im ersten Wahlgang hatten hier allerdings die rechten Kandidaten gut abgeschnitten. Ähnliches galt für katholische Gebiete in Ostpreußen. Mit einer Ausnahme (Stadtkreis Allenstein) blieb Marx zwar stets deutlich vor Hindenburg. Ein beachtlicher Teil der katholischen Wählerschaft (je nach Gemeinde 31,6 bis 40,0 Prozent)[42] votierte dennoch für den „Sieger von Tannenberg“.

Der Einbruch Hindenburgs in die katholische Wählerschaft war erheblich und mitentscheidend für seinen Sieg. Dennoch wählten traditionelle Wähler des Zentrums meist den republikanischen Kandidaten Marx. Auch in klassischen Gebieten des Liberalismus und in den sozialdemokratischen Hochburgen gewann zumeist Marx, nicht Hindenburg. Zwei Besonderheiten allerdings trugen in diesen überwiegend republikanisch wählenden Regionen zum Sieg Hindenburgs bei: In Sachsen wählte ein beträchtlicher Teil antiklerikaler SPD-Wähler im zweiten Wahlgang lieber Thälmann oder Hindenburg als den „Römling“ Marx; auch antikatholische Liberale in Württemberg verweigerten ihm in großer Zahl ihre Stimme und votierten für den Reichsblock-Kandidaten.[43]

Hindenburg selbst nahm am 29. April die Wahl an und zog am 11. Mai 1925 von Hannover nach Berlin um. Dort feierten Tausende seiner Anhänger begeistert seine Ankunft.[44] Paul Löbe vereidigte ihn am Folgetag im Reichstag auf die Weimarer Verfassung. Seinen Freunden hatte Hindenburg zuvor anvertraut, er habe den Verfassungstext erst jetzt erstmals gelesen und fände ihn so schlecht nicht.[45] Bei der Lektüre der Verfassung hatte Hindenburg mit ihm aus seiner Militärzeit vertrauten farblichen Markierungen gearbeitet. Stellen, die den Reichspräsidenten betrafen, markierte er dabei mit blau; Passagen, die auf die Reichsregierung oder den Reichstag Bezug nahmen, kennzeichnete er mit dem Rotstift, der beim Militär stets die feindliche Partei kennzeichnete.[46]

Zeitgenössische Einschätzungen

Zusammenfassung

Kontext

Kommunistische Kommentare

Die Rote Fahne, das Zentralorgan der KPD, deutete den Wahlausgang als „Symbol der Vollendung des Sieges der Bourgeoisie“. Diese habe seit den Revolutionstagen Schritt für Schritt die Macht wiedererlangt.[47] Wenige Tage später wurde an gleicher Stelle ein Aufruf der Exekutive der Kommunistischen Internationale veröffentlicht. Die Kritik an der KPD-Entscheidung, Thälmann im zweiten Wahlgang erneut antreten zu lassen, war darin kaum verhüllt:

„In Deutschland droht die monarchistische Gefahr […] Die Kommunisten können nicht auf dem Standpunkt stehen, daß für uns die Frage: Monarchie oder bürgerliche Republik, gleichgültig sei. Die Kommunisten sind in dieser Frage nicht gleichgültig, sondern stellen sich an die Spitze des wirklichen Kampfes gegen die monarchistische Gefahr.“[48]

Stimmen des Reichsblocks

Hindenburg-Anhänger organisierten Dankgottesdienste.[49] Insbesondere in Provinzstädten gab es häufig Umzüge und Aufmärsche zur Feier des Hindenburg-Sieges. Gelegentlich kam es im Gefolge solcher Kundgebungen zu Angriffen auf stadtbekannte Sozialdemokraten.[50] Zeitungen, die zu seiner Wahl aufgerufen hatten, begrüßten das Ergebnis. Die Deutsche Tageszeitung, politisch dem Reichslandbund nahestehend, brachte einen Leitartikel unter der Überschrift: „Heil Hindenburg!“. Die konservative Kreuzzeitung notierte:

„Wir haben zwar keinen Kaiser mehr, der Repräsentant des deutschen Volkes ist aber nicht mehr identisch mit dem Repräsentanten der Revolution im November 1918. Es steht vielmehr ein Führer an der Spitze des Reiches, der, hervorgewachsen aus preußisch-deutscher Geschichte, sie verkörpernd und bewahrend, in eine bessere Zukunft weist.“[51]

Reaktionen im Lager des Volksblocks

Anders reagierten die Anhänger des Volksblocks. Theodor Wolff schrieb in der Morgenausgabe des Berliner Tageblatts vom 27. April 1925:

„Die Republikaner haben eine Schlacht verloren, der bisher monarchistische Feldmarschall von Hindenburg wird Präsident der deutschen Republik. Landbündler und Offiziersbündler lassen heute Sektpfropfen knallen wie nach der Ermordung Rathenaus. […] Was soll man mit einem Volke anfangen, das aus seinem Unglück nichts gelernt hat und sich immer wieder, auch zum zehnten oder zwölften Male, von den gleichen Leuten am Halfterbande führen lässt?“

Die liberale Frankfurter Zeitung beklagte den ihrer Meinung nach ausschlaggebenden Anteil Unpolitischer: „Die romantische Sehnsucht nach vergangenem Glanz und vergangener Größe, das hat diese unpolitischen Schichten an die Urne und Hindenburg zum Siege geführt.“

Diese Wähler hätten nicht erkannt, „daß sie persönliches wie nationales Elend einzig jenem alten System kaiserlicher Staats- und Kriegsführung zu danken haben, als dessen Repräsentanten sie jenen Feldherren verehrten.“[52] Das sozialdemokratische Parteiorgan Vorwärts machte für den Sieg Hindenburgs die KPD verantwortlich. Er titelte am Morgen nach der Wahl: „Hindenburg von Thälmanns Gnaden!“[53] Zugleich sprach die SPD-Parteizeitung von einem „Überrumpelungssieg der Reaktion, gewonnen durch kommunistischen Verrat an der Republik“.[54]

Ernüchterung

Wenige Monate später, Mitte September 1925, galt der Ausgang der Reichspräsidentenwahl hingegen nicht mehr als böses Vorzeichen. Auf dem Heidelberger Parteitag der SPD erklärte der Parteivorstand den Delegierten die politische Bedeutung des Eides, den der neue Reichspräsident auf die Verfassung der Republik abgelegt hatte. Dieser Vereidigungsakt sei Ausdruck dafür, dass „auch in streng konservativen und militärischen Kreisen die Hoffnung auf die Wiederherstellung der Monarchie immer mehr schwindet […]“[55] Auf diesen Eid setzte auch die linksbürgerliche Zeitschrift Das Tage-Buch vorsichtige Hoffnungen: Sie druckte eine Karikatur, die Hindenburg von hinten mit erhobener Hand beim Schwur zeigte und setzte darunter die spöttisch-vorsichtige Bildunterschrift: „Ausschneiden und sieben Jahre aufheben“.[56]

Auch Stresemann hatte in den ersten Wochen nach der Wahl weiterhin Bedenken gegen den neuen Reichspräsidenten, dennoch blieb er in der Regierung Luther Außenminister. Nach seinem anfänglichen Zögern änderte er seine Einschätzung. Weil Hindenburg nicht auf einen radikalen Kurswechsel in der Innen- und Außenpolitik gedrängt hatte, fasste Stresemann Vertrauen:

„[Hindenburgs] Bemerkungen über Außenpolitik und schon seine früheren Erklärungen atmeten den Geist jener Verständigungspolitik, die die alleinige Grundlage für die Konsolidierung der europäischen Verhältnisse sein kann […] Gewiß ist Hindenburg im Innern Monarchist und denkt nicht daran, die Republik theoretisch als die beste Staatsform anzusehen […] Aber daß er sich bewusst in den Dienst dieser Republik stellt als einer der vornehmsten Repräsentanten der Nation, zeigt doch, daß es bei uns überhaupt keine ‚Vendée’ mehr gibt, die für die Monarchie kämpfen wollte, sondern daß es zwei Gruppen von Republikanern gibt, die ich die Idealrepublikaner und die Vernunftsrepublikaner nennen möchte […] Bleibt Hindenburg dieser Linie treu, und es liegt kein Anlaß vor, daran zu zweifeln, dann werden wir weniger als früher über Kämpfe um Monarchie oder Republik zu spüren haben, von Putschen befreit sein und einer inneren Konsolidierung entgegensehen.“[57]

Ähnlich – mit Ausnahme Frankreichs – lauteten nach relativ kurzer Zeit die Einschätzungen des Auslands. Es sah nun im neuen Reichspräsidenten eine Kraft, die außenpolitische Sicherheit garantieren könne.[58]

Die nach der Wahl Hindenburgs zum Reichspräsidenten ausbleibende Beseitigung der Demokratie ernüchterte die Gegner der Republik aus seinem Bekanntenkreis schon bald. Der deutschnationale Großagrarier Elard von Oldenburg-Januschau konstatierte 1936 in seinen Memoiren rückblickend:

„Allgemein kann ich sagen, daß mein Versuch der Einflußnahme auf Hindenburg getreu meiner alten Linie auf eine Beseitigung des Parlamentarismus und Herstellung einer Diktatur hinzielte. Diese Versuche waren in den ersten Jahren zum Scheitern verurteilt. Erst später, als die Entwicklung sich selbst ihren Weg gesucht hatte und die Beschlüsse des Reichstages durch Notverordnungen abgelöst waren, war das erste Eis gebrochen. Vor weiteren Schritten scheute sich der Feldmarschall lange […]“[59]

Auch Tirpitz war rasch und nachhaltig von Hindenburg enttäuscht, denn es gelang trotz vieler Anläufe zunächst nicht, den neuen Reichspräsidenten mit einem antirepublikanischen Beraterstab so gründlich „einzurahmen“, dass der Einfluss von gemäßigten Regierungsmitgliedern und Spitzenbeamten hätte neutralisiert werden können.[60]

Urteile der Politik- und der Geschichtswissenschaft

Zusammenfassung

Kontext

Ursachen des Wahlausgangs

Die marxistisch-leninistische Geschichtswissenschaft der DDR interpretierte die Wahl Hindenburgs als „Symptom der Rechtsentwicklung in Deutschland“ und als einen „deutliche[n] Ausdruck des Wiedererstarkens des deutschen Imperialismus und Militarismus.“ Die Entscheidung der KPD-Führung, Thälmann im zweiten Wahlgang erneut antreten zu lassen, wurde kritisiert. Innerhalb der KPD seien dafür ultralinke und sektiererische Kräfte verantwortlich gewesen.[61]

In der früheren westdeutschen und der gegenwärtigen Geschichtsschreibung werden auch andere Gründe genannt. Der Historiker Karl Dietrich Erdmann fasst die politischen Ursachen des Wahlausgangs in einem Satz zusammen: „Der Sieg Hindenburgs ist das Ergebnis der Spaltung der Arbeiterbewegung und der Spaltung auch des politischen Katholizismus.“[62] Heinrich August Winkler macht darüber hinaus auf regionale Einflüsse aufmerksam. Liberale in Südwestdeutschland verweigerten Marx ihre Stimme ebenso wie antiklerikale Sozialdemokraten in Sachsen.[54]

Folgen der Wahl

„Stabilisierung“

Hinsichtlich der Wirkung dieser Wahl werden Unterschiede in den Urteilen nicht-marxistischer Wissenschaftler deutlich. In der Minderheit befinden sich dabei Autoren wie Ernst Rudolf Huber, die aus der Wahl und der Amtsführung Hindenburgs eine Stabilisierung der Republik ableiten. Huber attestiert Hindenburg eine überparteiliche und unparteiische Amtsführung. Auch habe Hindenburg nicht gezögert, die Reichskanzlerschaft in sozialdemokratische Hände zu geben.[63] Allein im Dezember 1932/Januar 1933 müsse Hindenburg eine Mitverantwortung dafür zugewiesen werden, dass die Stabilisierung der Republik scheiterte. Zur Entlastung Hindenburgs führt Huber zugleich an, dass das parteienstaatlich-parlamentarische System bereits vorher versagt habe. Dies sei ein wesentlich wichtigerer Grund für das Scheitern der Weimarer Republik.[64]

Der amerikanische Historiker Walter H. Kaufmann schreibt der Wahl Hindenburgs eine ähnliche Wirkung zu. Die anfänglich großen Hoffnungen, welche die Monarchisten mit seinem Sieg verbanden, hätten sich rasch zerschlagen, sodass Konzepte zur Wiedereinführung einer Monarchie aufgegeben wurden. Republikgegner seien durch Hindenburgs Person und Reputation an die Republik herangeführt worden. Auch Republikaner hätten nach Kaufmann dazu tendiert, die Wahl des ehemaligen Feldmarschalls als das Beste zu betrachten, was der Republik hätte passieren können.[65] Der Publizist Sebastian Haffner erklärt die Wahl Hindenburgs sogar zu einem „Glücksfall“: Dadurch seien die widerstrebenden Gruppierungen von links und rechts zu einer pragmatischen Zusammenarbeit und zu gegenseitiger Anerkennung gezwungen gewesen, für die Weimarer Republik habe dies „die einzige Chance, die sie je hatte“, bedeutet.[66] Dergleichen wohlwollende Einschätzungen haben sich in der Forschung zur Weimarer Republik indes nicht durchsetzen können.

„Konservative Umgründung“

Die Reichspräsidentenwahl von 1925 wird überwiegend als „empfindliche Niederlage der demokratischen Republik“ gedeutet – so die Formulierung von Eberhard Kolb.[67] Ursula Büttner kommentiert: „Im Sieg des Generalfeldmarschalls über den Kandidaten der Demokraten kam symbolisch zum Ausdruck, wie erfolgreich sich die Anhänger der alten Ordnung vom Schock der Revolution erholt hatten und wie sehr die Republikaner seither in die Defensive geraten waren.“[68] Auch Heinrich August Winkler hält den Sieg Hindenburgs für einen „Volksentscheid gegen die parlamentarische Demokratie“, wie sie die Deutschen seit 1919 erlebt hatten.[54] Er erblickt in ihrem Ergebnis eine „konservative Umgründung der Republik“.[69] Gotthard Jasper betont das Ausscheiden der DVP und der BVP aus der gemeinsamen Front der republiktreuen Parteien. Statt Schwarz-Rot-Gold bevorzugten sie 1925 Schwarz-Weiß-Rot. Insbesondere der mit ausschlaggebende Antimarxismus der BVP signalisierte nach Jasper eine schwere Krise des Weimarer Systems.[70] Hans Mommsen betont ebenfalls die antisozialdemokratischen Ressentiments, die bei der Wahl zum Ausdruck gekommen seien, macht aber zugleich auf die Bedeutung der 3,5 Millionen Wähler aufmerksam, die sich erst im zweiten Wahlgang beteiligten: Von ihnen wählten drei Millionen Hindenburg. Die republikanischen Parteien hätten zu diesem „gefährliche[n] Arsenal von Nichtwählern“ keinen Zugang gehabt, wohl aber der Reichsblock mit seinem antimarxistischen und nationalistischen Wahlkampf.[71] Peter Longerich sieht im Wahlausgang den Beweis, „daß es rechts von der Weimarer Koalition eine mehrheitsfähige Bündniskonstellation gab, wurzelnd vor allem im protestantischen mittelständisch-bürgerlichen und im agrarisch-konservativen Milieu.“[72] Die Wähler, die 1925 durch diese Bündniskonstellation zur Wahl Hindenburgs motiviert wurden, wählten bei der nächsten Reichspräsidentenwahl im Jahr 1932 nicht mehr den ehemaligen Feldmarschall, sondern seinen Konkurrenten Adolf Hitler – dies zeigt der Wahlforscher Jürgen W. Falter.[73]

Der Historiker Peter Fritzsche weist auf Veränderungen hin, die 1925 während der Wahlkampagne für Hindenburg in der politischen Kultur zu beobachten waren. Zum Teil unabhängig von bürgerlichen Parteien haben lokale Vereine und Zusammenschlüsse des örtlichen Bürgertums zur Wahl des Reichsblock-Kandidaten mobilisiert. Hierin habe sich ein bürgerliches Gemeinschaftsgefühl in Frontstellung insbesondere zur sozialdemokratischen Arbeiterbewegung gezeigt. Dieses bürgerliche „Wir-Gefühl“ habe sich in den Folgejahren anlässlich der Geburtstage von Hindenburg wiederholt, die auf diese Weise nationalen Sommerfaschingsveranstaltungen bzw. Schützenfesten glichen.[74]

Insgesamt habe mit Hindenburgs Amtsübernahme ein „stiller Verfassungswandel“ eingesetzt[75], bzw. eine Verschiebung der Gewichte nach rechts.[76] An der Spitze des Staates stand nach dieser Interpretation nun ein Mann, dessen Ansehen aus Vorkriegs- und Kriegszeiten stammte und der insofern auch ein anderes, ein vorrepublikanisches Deutschland verkörperte. Außerdem öffnete sich den sozialen Kreisen, denen Hindenburg entstammte – Militär und Großlandwirtschaft – wieder eine exklusive Tür zur Staatsspitze. Eine Kamarilla um den Reichspräsidenten, ebenfalls diesem Milieu zugehörig, baute ferner das Reichspräsidentenamt nach und nach zu einem Machtzentrum aus, das gegen den Reichstag gerichtet war. Von diesem Amt aus sollten – so Detlev Peukert –

„fortan immer wieder offene und verdeckte Versuche ausgehen, die politische Achse der Republik nach rechts zu verschieben, die Elemente autoritärer Regierungsweise zu verstärken und so mittelfristig die Voraussetzungen für eine entsprechende Verfassungsänderung zu schaffen.“[76]

Dieser stille Wandel habe sich nicht erst Ende 1929 gezeigt, als die Große Koalition unter Hermann Müller an den Rand ihrer Handlungsfähigkeit geriet. Er zeigte sich schon in den Regierungskrisen jeweils gegen Ende der Jahre 1925 und 1926. Hindenburg plädierte bereits in diesen Situationen dafür, „mehr nach rechts“ zu regieren. Dies hieß konkret: Fernhalten der Sozialdemokratie von Regierungsämtern und Beteiligung der DNVP an der Regierung, wenn irgend möglich.[77] Des Weiteren erteilte Hindenburg 1926 allen Überlegungen, die Möglichkeiten von Artikel 48 der Verfassung durch ein Ausführungsgesetz einzuschränken, eine scharfe und endgültige Absage. Seine Verfügungsgewalt über den Ausnahmezustand wollte er nicht beschnitten sehen.[78] Ein weiterer Ausdruck der veränderten Gesamtlage war Hindenburgs Verhalten im Konflikt zur Fürstenenteignung. Er hielt die geplante entschädigungslose Enteignung für verfassungswidrig und äußerte sich öffentlich ablehnend. Dadurch erhöhte er das Quorum für einen Erfolg des Plebiszits sowie die notwendigen parlamentarischen Mehrheiten für reichsgesetzliche Regelungen zur Fürstenabfindung. Der Volksentscheid zur Enteignung scheiterte schließlich, genauso wie das geplante Reichsgesetz zur Abfindung der Fürsten. Abfindungsvereinbarungen wurden danach von den einzelnen Ländern getroffen.

Auch wenn sich auf diese Weise die politischen Gewichte nachhaltig verschieben sollten, war damit nach herrschender Forschungsmeinung kein Automatismus verbunden, der zwangsläufig zum Ende der Republik führte. Schon allein der knappe Ausgang der Reichspräsidentenwahl habe fatalistischen Erwartungen widersprochen. Noch habe die Republik auf viele Republikaner zählen können. Es sei vor allem vom Reichstag sowie von der Zusammenarbeit über Parteigrenzen hinweg abhängig gewesen, ob die Republik ihre ureigenen Probleme und die vom Kaiserreich geerbten Belastungen würde bewältigen können.[79]

Anhang

Wikiwand - on

Seamless Wikipedia browsing. On steroids.