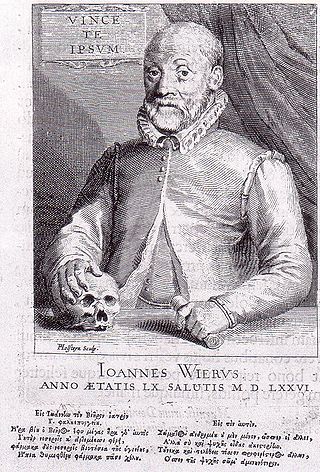

Johann Weyer

Arzt und Gegner der Hexenverfolgung Aus Wikipedia, der freien Enzyklopädie

Johann Weyer oder Johannes Weyer (auch: Johann/es Weier, Weiher, Wier, Wijr; latinisiert Johannes Wierus; genannt auch Piscinarius;[1] geboren kurz vor dem 29. Februar 1516, nach dem 24. Februar 1515,[2] in Grave an der Maas[3] in Noord-Brabant; gestorben am 24. Februar[4] oder 29. Februar[2][5] 1588 in Tecklenburg) war ein niederländisch-niederrheinischer Arzt, wirkte vor allem in Düsseldorf und war als Gegner des Hexenglaubens einer der ersten Bekämpfer der neuzeitlichen Hexenverfolgung.

Leben

Zusammenfassung

Kontext

Herkunft

Johannes Weyer (van Grave) stammte nach der von seinen Söhnen gesetzten Grabinschrift[4] aus einer adeligen Familie, die ursprünglich aus „Zelandia inundata (= dem überfluteten Zeeland)“[6] kam.[7] Zeeland war unter anderem bei der Cosmas-Flut 1509, der Sankt-Felix-Flut 1530 oder der Allerheiligenflut 1532 überspült worden und hatte schwere Landverluste erlitten.[8] Bei einer Überschwemmung von Noord-Beveland ist dort der Ort Wieringerland untergegangen.[9] Nach anderen stammte die Familie aus der Bauerschaft Zeeland (Gelderland) in der Gemeinde (Berg en Dal)-Millingen aan de Rijn, ca. 30 km von Grave entfernt an der niederländisch-deutschen Grenze im Überschwemmungsgebiet des Rheins bzw. der Waal.[10] Weyer verfügte dort 1582 in der Nähe über Landbesitz in Spijk.[11] Mit dem Besitz der nahegelegenen Herrschaft (Berg en Dal)-Leuth, lange ein brabantisches Lehen der Familie „von dem Weyer“,[12] war das Erbmarschallamt der Grafschaft Valkenburg verbunden.[13]

Als Johannes Weyers Eltern gelten der Kaufmann Theodor (Dirk) Wier (Wierus) und dessen Frau Agnes Rhordam (beide † vor 1566).[14][15] Allerdings benennt die Grabplatte seines Sohnes Dietrich († 1604) in Beischriften die Wappen der vier Großeltern mit den Namen „Weier, Wintgen, Bocksmer“ und „Denholt“,[16] so dass der Name der Großmutter „Agnes Boxmeer“ oder „Agnes ten Holt“[17] lautete und Theodor Wier eine weitere Ehe geschlossen hat.

Johann Weyers Geschwister waren Arnt (Arnold) Wyer († nach 1577)[18][19][20] in Moers, Küchenmeister (nicht „Koch“) von Graf Hermann von Neuenahr (1520–1578),[21] der Kaufmann und Mystiker Mathijs Wier (* 1520/21; † 1560)[18] in Wesel und Anna Wier (* vor 1540; † nach 1582), die zweite Frau von Karl von Utenhove d. Ä. (* um 1500; † 1580), des Herrn von Merckeghem,[22] die dieser vor 1562 geheiratet hatte.[23] Dietrich, der Sohn Johann Weyers, bezeichnete 1573 den „Her von Merckhem“ als seinen „Ohem“.[24] 1574 wurden „Anna Wyer, Frau des Herrn von Merkegem“ Grundstücke im Gericht Kellen übertragen,[25] und 1582 wurde ein Hof in Waldniel an „Anna Wijer, Witwe van Merchgem“, verpfändet.[26] Mathijs Wier verfasste mehrere Literaturbriefe an seinen Bruder, den „lieue Johan“, bzw. „aen zijn Broeder D. Jan W.“,[27] und an die Schwester „A…“.[28]

Ausbildung und Studium

In Bonn geriet Johannes Weyer unter den Einfluss von Heinrich Cornelius Agrippa von Nettesheim, der sich dort von 1532 bis 1535 bei Erzbischof Hermann V. von Wied aufhielt, und lebte in seinem Haushalt.[29] Sein Lehrer bzw. Präzeptor Agrippa besaß eine Handschrift des – 1606 erstmals gedruckten – „Zauberbuchs“ Steganographia (1499/1500) des Johannes Trithemius,[30] aus der sich Weyer heimlich Auszüge anfertigte.[31] Es ist umstritten, ob Weyer das Medizinstudium in Paris (1535)[29] und Orléans (1537) mit der Doktorwürde abgeschlossen hat. Der ihm beigelegte Titel eines Dr. med. könnte unhistorisch sein. Jedoch wurde sein Sohn Dietrich 1564 in Pisa als Sohn von „Joannis doctor“ promoviert. In Orléans war Johann Piscinarius (Weyer) Präzeptor der Söhne Noël († 1551)[32] und Jean († 1558) des Noël de Ramard (Natalis Ramardus) (1480–1550), Seigneur d'Algouse, Leibarzt des französischen Königs, und von dessen Enkel Jean Vernet (Johannes Vernetus).[33] Er zog anschließend mit seinen Schülern noch einmal kurzzeitig nach Paris, wo er sich mit den Medizinern Gérard le Febvre (Faber) aus Cahors (Cadurcanus), Vidal Besumbes,[34][35] einem gewissen Joachim aus der Provence und Michael Servetus (der dort unter dem Decknamen Michael Villanovanus lebte)[36] sowie mit Johannes Sleidanus und Johannes Sturm anfreundete.[33][37] Über eine aufgedeckte betrügerische Geisterbeschwörung bzw. einen vorgetäuschten Exorzismus der franziskanischen Doktoren Jean Collimant (Joannes Colimanus)[38] und „Stephanus“ (tatsächlich: „Pierre“)[39] d'Arras (Atrebatensis) 1534 in Orléans,[40] die damals in Frankreich und darüber hinaus große Aufmerksamkeit erregte, berichtete Weyer später nicht aus eigener Anschauung, sondern indem er den entsprechenden Abschnitt eines Werkes von Sleidanus[41] wörtlich zitierte, weil „ich s nicht anders endern noch besser machen wil“.[42] Sleidanus hatte seinerseits 1554 vor Fertigstellung seines Buches einen Bericht von Johannes Calvin über die Einzelheiten der Ereignisse erbeten[43] und erhalten.[44]

1538 immatrikulierte sich ein „Ioannes Vuiers nobilis (= von Adel)“[45] in Marburg, wo der Anatom Johann Dryander lehrte; vielleicht war dies die Abschlussstation seiner akademischen Ausbildung.

Die gelegentlich in der Literatur vertretene Auffassung, Johann Weyer sei nach dem Studium in Afrika (Tunis, Fès) und Kreta gewesen,[46] hat ihren Grund darin, dass das „Ich“ in längeren Zitaten von Johannes Leo Africanus[47] und Alessandro Benedetti (* um 1450; † 1512)[48] in Weyers Schriften[49] missverstanden wurde.[50]

Stadtarzt in Arnheim

Seine Berufstätigkeit als Arzt begann Weyer um 1540 in der Umgebung des heimatlichen Grave – dort wurde um 1540/42 sein ältester Sohn Dietrich geboren –,[51] vielleicht im klevischen Ravenstein.[52][53] 1545 wurde er Stadtarzt in der geldernschen Hauptstadt Arnheim[54][53] im Dienst von Kaiser Karl V.[55] Dort erlebte er 1548 einen Prozess gegen den Wahrsager Jacobus Jodoci de Rosa aus Kortrijk (Cortricensis) mit. Der von Weyer hochgeschätzte geldrische Kanzler Adrian Marius Everard († 1568)[56] ließ dessen Hilfsmittel (Schwarzkünstler-Bücher zum Heilen von Krankheiten, Fingerring mit eingesperrtem „bösen Geist“ als des „Teuffels Narrenhäußlein“) vernichten, aber den „Teuffelskremer“ nicht töten, sondern gegen Urfehde aus Stadt und Land verbannen.[57]

Leibarzt des Herzogs von Jülich-Kleve-Berg

Im Jahre 1550 holte der Humanist Konrad Heresbach Weyer an den Hof Herzog Wilhelms des Reichen von Jülich-Kleve-Berg, dessen Leibarzt er wurde.[55] Der klevische Hofmedicus „Joannes Piscinarius“ (Weiher) behandelte 1551 in Schloss Broich kurz vor ihrem Tod auch Irmgard von Sayn († 1551), die Witwe des Grafen Wirich V. von Daun-Falkenstein, die an einer Krankheit litt, die auffälliges Sputum verursachte.[58] Auf Wunsch seines Herzogs reiste Weyer 1558 zu dem todkranken Kölner Erzbischof Anton von Schaumburg nach Godesberg, war bei dessen Tod anwesend und beteiligte sich an der Obduktion.[59] 1559 wurde ihm als Leibarzt Reiner Solenander zur Seite gestellt.

Den etwa 70-jährigen Rolman vanden Bylant (* um 1490/95; † 1566), Drost der Herrschaft Ravenstein,[60] behandelte Weyer fünf Jahre vor dessen Tod an einer Gangrän am Arm; Bylandt starb zuletzt an „kaltem Brand“.[61] Im Januar 1565 heilte Weyer Rutger van Randwijck (1511–1583), Bürgermeister von Gennep, von einem lebensbedrohlichen Fieber.[62] Als 1564/65 fast alle Nonnen im Kölner Cellitinnenkloster Klein-Nazareth an heftigen hysterischen Anfällen litten, leitete Johann Weyer eine Untersuchungskommission, die das Kloster am 25. Mai 1565 inspizierte. Der Kommission gehörten Bürgermeister Constantin von Lyskirchen (1500–1581), der ehemalige Dechant zu Kleve Johann Vos († 1567)[63] von Altena (Altenanus) sowie als weitere Ärzte Johanns Sohn Heinrich Weyer und Johann Bachoven van Echt (1515–1576)[64] an. Weyer vermutete, da sich früher junge Männer in das Kloster eingeschlichen hatten, dass deren Ausschluss die Wahnvorstellungen verursacht hatte.[65]

Johannes Oporinus (1507–1568) sandte 1565 den sogenannten „Schmähbrief“ an Weyer und Solenander, in dem er sich über seinen früheren Lehrer Paracelsus († 1541) beklagte.[66] Der Brief stand im Zusammenhang eines Streites, den die Ärzte Solenander, Weyer, Bachoven van Echt und Bernhard Dessennius Cronenberg (1509–1574)[67][68] in Köln mit dem Paracelsisten Georg Fedro (Phaedro) (* um 1530; † nach 1577)[69] aus Rodach (Rodocherus) führten.[70][71]

1566 gewährte Johann Weyer Herzog Wilhelm V. von Jülich-Kleve-Berg ein Darlehen über 400 Taler und erhielt dafür eine Rentenverschreibung aus den Gefällen der Schlüterei Kleve, die sein Urenkel Johann Bartholomäus von Weyer († 1708) 1662 an die Reformierte Kirche im Herzogtum Jülich-Kleve-Berg abtrat.[72] 1567 setzte sich Weyer bei Charles de Brimeu, dem Statthalter von Geldern, für seinen „Neffen“ Arndt von Bellinghoven († nach 1572)[73] aus Venlo ein, der seiner Ansicht nach grundlos durch Hauptmann Broickhuysen verhaftet worden war.[74] 1568 versuchten die benachbarten spanischen Niederlande unter Herzog Alba, der deswegen Johann Baptist von Taxis nach Düsseldorf schickte, erfolglos, die Entfernung von Johann Weyer aus dem Hofdienst zu veranlassen, da er als Parteigänger der „Geusen“ galt.[75]

Reise nach Königsberg

Weyer und Solenander nahmen 1573 an der Brautfahrt der Prinzessin Marie Eleonore von Jülich-Kleve-Berg zu ihrer Hochzeit mit Herzog Albrecht Friedrich in Preußen nach Königsberg teil.[76] Dort freundete sich Weyer mit dem Professor für Medizin an der Universität Königsberg Matthias Stoius an.[77][78] Er lernte während der Reise auch die Ärzte Jakob Schadius (1529–1588)[79] in Stettin, Severin Göbel in Königsberg, Bartholomäus Calckreuter (* um 1525; † 1573/82)[80] in Elbing, Caspar Hoffmann (1529–1584),[81] Johann von Knobloch und Wolfgang Justus (1521–1575)[82] in Frankfurt an der Oder, Levinus Battus, Heinrich Brucaeus und Peter Memmius in Rostock, die Theologen Lucas Bacmeister und Nathan Chyträus sowie den Juristen Johannes Borcholten in Rostock und Superintendent Wolfgang Peristerus[83] in Wismar kennen.[78]

Der „fürstliche Leibmedicus“ Johann Weyer übersetzte ein Schreiben der Prinzessin Maria Eleonara von Jülich-Kleve-Berg an ihre Schwestern Anna und Magdalena aus Königsberg vom 31. Januar 1574 aus dem Französischen ins Deutsche und bewahrte eine Abschrift auf.[84]

Entlarvung einer Scheinfasterin

Auf der Reise nach Königsberg wurde Weyer von verschiedenen Kollegen auf den Fall der Barbara Kremers (* um 1563; † nach 1583), Tochter von Hermann († um 1565/70) und Anna Kremer († nach 1574), angesprochen, die angeblich seit Monaten weder Nahrung noch Getränke zu sich genommen und keinen Stuhlgang gehabt haben sollte.[85][86] Ihre Geschichte war in deutschen und lateinischen Einblattdrucken und Flugschriften verbreitet worden,[87] die Familie erzielte aus der Vermarktung des vermeintlichen Wunderkindes gute Einnahmen. Johannes Weyer machte auf der Rückreise im Dezember 1573 in Unna in der klevischen Grafschaft Mark Station,[88] wo die zehnjährige Barbara und ihre zwei Jahre ältere Schwester Elsa (* um 1561/62) bei der Mutter und ihrem Stiefvater Everhard Leidecker († nach 1574) lebten. Er ließ Tochter und Mutter zu sich kommen, befragte sie und beurteilte den Fall skeptisch.

Als die Familie sich im April 1574 am herzoglichen Hof um eine Bestätigungsurkunde für das „Wunder“ bemühte, erreichte Weyer, dass ihm Barbara Kremers und ihre Schwester für drei Wochen zur Beobachtung überstellt wurden. Er unterhielt zu dieser Zeit einen Haushalt in Kleve. Weyers Frau Henrica und die Angestellten beobachteten das Mädchen bei der heimlichen Nahrungsaufnahme und Verrichtung ihrer Notdurft im Garten. Sie gestand schließlich den Betrug, bei dem sie von ihrer Mutter und ihrer Schwester unterstützt worden war, der Stiefvater habe angeblich von nichts gewusst. Elsa Kremers berichtete von Schlägen der Eltern, wenn die Täuschung aufzufliegen drohte.[89] Johann Weyer erreichte bei Herzog Wilhelm V. eine nachsichtige Behandlung der Familie, die anschließend behauptete, das Mädchen sei von dem berühmten Arzt geheilt worden.

Im Frühjahr 1574, als die Kremers-Töchter bei ihm wohnten, behandelte Johann Weyer auch die erkrankte Gräfin Anna Walburga von Neuenahr.[90] Im Sommer 1576 floh Johann Weyer mit seiner Familie vor der Pest in die klevische Nebenresidenz Dinslaken,[77] in die auch der Hofstaat ausgewichen war.[91] 1578 verließ Weyer die Stelle des Hofarztes, sein Sohn Galenus folgte ihm nach. „Johann Wyers“ wurde aber auch noch 1579 als „fürstl. klevischer Artzt“ bezeichnet, als er ein Kamp (Feld) Land zu Donsbrüggen von Wilhelm Bachmann erwarb.[92]

Letzte Jahre

Johann Weyer stand in regem Briefwechsel mit Wilhelm IV. von dem Bergh-’s-Heerenberg (1537–1586), versorgte ihn regelmäßig mit politischen Informationen und Einschätzungen[93] und gab dessen Frau Maria von Nassau (1539–1599) medizinische Ratschläge.[94] 1582/83 sorgte Wilhelm IV. dafür, dass Weyer für Plünderungen seiner Landgüter in Spijck und Schockenwert bei Emmerich am Rhein durch Soldaten entschädigt wurde.[11]

Im Oktober 1586 wurde Weyer, der selbst gerade erkrankt war, von seinem „Neffen“[95], dem „ontvanger en licentmeester“ (Steuer- und Zolleinnehmer) Gisbert Everwijn († 1623)[96] dringend nach Arnheim gebeten, um dem tödlich verletzten Sir Philip Sidney (1554–1586) zu helfen; der geldrische Kanzler Elbertus Leoninus (Albert le Lion) (1520–1598) verwende sich für ihn, man werde Weyer an der Klever Schanze ein Kriegsschiff zur Verfügung stellen oder Martin Schenk von Nideggen werde für Geleitschutz zu Pferde sorgen.[97] Auch Sidney selbst schrieb um Hilfe, starb jedoch tags darauf.[98]

Johann Weyer starb auf einer Besuchsreise, die ihn zur gräflichen Familie nach Tecklenburg führte, wo er in der Schlosskirche beigesetzt wurde. Bereits 1577 hatte er De lamiis, seinen im selben Jahr erschienenen, die Hexen betreffenden Auszug aus De praestigiis daemonum, dem jungen Grafen Arnold II. von Bentheim-Tecklenburg (1554–1606) gewidmet, der 1573 in Wesel Magdalena von Neuenahr-Alpen, ein Mündel von Hermann von Neuenahr, geheiratet hatte.

Ob Weyer Katholik geblieben war oder Protestant geworden ist, ist in der Forschung umstritten.[99] Schon 1566 galten er und seine erste Frau im katholischen Arnheim „der religion haluen (= „halber“) een weynich suspect“.[51] Weyer ließ zwar die erste Ausgabe von De praestigiis daemonum (1563), einer der ersten Schriften zu Hexenglaube und Magie aus dem Umfeld des Melanchthon[100] und einem sich kritisch mit Hexenglauben auseinandersetzenden Werk, im reformierten Basel veröffentlichen, beklagte sich aber andererseits, dass die Hexenverfolgung auch in protestantischen Gegenden fortgesetzt wurde. Bis zu seinem Tode zog ihn das konfessionell tolerante geistige Klima am altgläubigen Düsseldorfer Hof an, das sich an Erasmus von Rotterdam orientierte und ihn maßgeblich beeinflusste. Nach seinem Ausscheiden aus dem Hofdienst lobte Johann Weyer allerdings 1582 in der Vorrede zur deutschen Ausgabe seines Artzney Buch von etlichen bißanher unbekandten und unbeschriebenen Kranckheiten Gräfin Anna von Tecklenburg (1532–1582), weil sie „die reyne Lehr deß heiligen Euangeliums vnnd wahren Gottesdienst“ vertrete und den Fußstapfen ihres Vaters Konrad (1501–1557), „so der erst in denen Landen Gottes Wort und reformiert brauch seiner heiligen Sacramenten angenommen vnd darüber etliche merkliche Stück vnnd Land verloren, Gottseliglich vnnd rühmlich nachsetzen“ folge.[101]

Weyers Hauptwerk gegen die Hexenverfolgung

Zusammenfassung

Kontext

Weyer verfasste mehrere medizinische Schriften, die im Druck erschienen, ist aber vor allem durch seine 1563 erstmals gedruckte Dämonologie De praestigiis daemonum („Von den Blendwerken der Dämonen“) bedeutend. Ein Manuskript des vor allem den Teufel als eigentlich wirkendes böses Prinzip behandelnden Werkes, das auch Dämonen mit Namen und Erscheinungsformen beschreibt,[102] schickte Weyer vor Erscheinen an Andreas Masius, der sehr kritisch reagierte.[103] Die Schrift wurde zum Grundlagenwerk für alle Gegner der Hexenprozesse, indem sie früher gelehrte Argumente gegen die Verfolgungen systematisierte. Weyer, der sich gegen den Hexenhammer wandte, sah in den angeblichen Hexen vom Teufel durch imaginationes irregeleitete geisteskranke bzw. schwachsinnige ältere Frauen, die der Melancholie verfallen waren und medizinischer Behandlung und (im Gegensatz zu den als Werkzeuge des Teufels angesehenen Magiern, für die er die Todesstrafe forderte)[104] nicht der Bestrafung bedurften. Juristisch war Johann Weyer von Andrea Alciato (1492–1550)[105] und der humanistischen Rechtsschule der Universität Bourges beeinflusst.[106]

Wirkungen

Unmittelbar nach dem Erscheinen von Weyers Buch lehnten Herzog Wilhelm V. von Jülich-Kleve-Berg (1516–1592), als dessen Leibarzt Weyer tätig war, Kurfürst Friedrich III. von der Pfalz (1515–1576), Graf Hermann von Neuenahr und Moers (1520–1578) und Graf Wilhelm IV. von Bergh-s'Heerenberg (1537–1586) die weitere Tortur und Anwendung der Todesstrafe ab; auch Graf Adolf von Nassau (1540–1568) vertrat die Meinung Weyers.[107] Christoph Prob († 1579)[108], der Kanzler Friedrichs III. von der Pfalz, verteidigte Weyers Auffassung 1563 auf dem Rheinischen Kurfürstentag in Bingen.[109] Jedoch wurden Hexenverfolgungen in diesen Territorien zunächst noch nicht dauerhaft eingestellt, sondern flackerten später wieder auf.

Antonius Hovaeus († 1568) Haecmundanus,[110] Abt von Echternach,[111][112] der spätere Leidener Professor Karel de Haan (Carolus Gallus) (1530–1616),[113] Caspar Borcholt,[114] Theodor Zwinger[115] oder Johannes Ewich[116] schrieben nach Erscheinen des Buches zustimmende Briefe an Weyer. Auch der niederländische Arzt Boudewijn Ronsse (Baudouin van Ronss; Balduin Ronsseus) (* um 1525; † 1597) erklärte Weyer gegenüber seine uneingeschränkte Zustimmung zu De praestigiis daemonum und widmete ihm[117] 1564 seine eigenes Buch De magnis Hippocratis lienibus, zu der Weyer eine Studie über Skorbut beitrug. Daniël Brouchusius (van Broekhuizen), der Stadtarzt von Gorinchem, hatte ihn auf das Buch aufmerksam gemacht.[118][119] Ronsse widerrief seine Zustimmung allerdings, nachdem er Leibarzt des Herzogs Erich II. „des Jüngeren“ von Braunschweig-Lüneburg geworden war und an einem Hexenprozess in Neustadt am Rübenberge mitgewirkt hatte.[120]

De praestigiis daemonum erlebte zahlreiche Auflagen (und Übersetzungen), wurde auf den Index der verbotenen Bücher gesetzt und beispielsweise von den Hexentheoretikern Jean Bodin und Martin Anton Delrio bekämpft. Weyer wurde auch von verschiedenen anderen zeitgenössischen Autoren wie Leo Suavius (= Jacques Gohory)[121][122] oder Pavao Skalić (Paul Schalich; Scaliger)[123] angegriffen.[124] Thomas Erastus (1524–1583) veröffentlichte 1578 eine Gegenschrift.[125]

Noch 1671 äußerte sich Michael Freude der Ältere (* um 1620; † 1692), Pastor zu Kuppentin, in einer von der Universität Rostock approbierten Veröffentlichung äußerst polemisch gegen Johann Weyer.[126]

Briefwechsel mit Johannes Brenz

1565 führte Weyer einen Briefwechsel mit Johannes Brenz (1499–1570), in dem er sich auf Brenz’ 1557 veröffentlichte „Hagelpredigt“ von 1539[127] bezog.[128] Obwohl auch Brenz den Hexen tatsächliche magische Fähigkeiten absprach, hielt er ihre Bestrafung wegen des Teufelspaktes für gerechtfertigt. In der von Brenz zitierten Schlüsselstelle des Alten Testaments „Die Zauberin under euch sollet ihr nicht leben lassen“ (Ex 22,17 LUT) versteht Weyer den hebräischen Ausdruck fem. sg. מכשפה mechaššēfā[129] nach dem Vorbild der griechischen Septuaginta-Übersetzung (masc. pl. φαρμακοί pharmakoí) als „venefici, Vergifter“. Nur für die Vergifter, die tatsächlich Schaden zufügen, gelte die Todesstrafe.[130] Für seine Interpretation berief sich Weyer auf den „gebornen Hebreer“ Flavius Josephus.[131] Während diese Interpretation von Ex 22,17 von Weyers Gegnern wie Jean Bodin[132] oder Peter Binsfeld[133] heftig kritisiert wurde, verteidigte Reginald Scot sie nachdrücklich.[134]

Weitere Rezeption

Johannes Molanus, der bis 1563 Rektor des Akademischen Gymnasiums in Duisburg gewesen war, informierte Weyer 1566 auf dessen Nachfrage über den Hexenprozess der Gredje von Essen († 1565) in Bremen, der einen tödlichen Ausgang genommen und den Suizid ihres Bruders nach sich gezogen hatte.[135]

Weyers Buch hatte großen Einfluss auf die dämonologische Abhandlung Der Teufel selbs[136] von Jodokus Hocker († 1566),[137] die 1568 postum von Hermann Hamelmann herausgegeben und 1569 von Sigmund Feyerabend in seine einflussreiche „Teufelsbücher“-Sammlung Theatrum diabolorum aufgenommen wurde.[138] Hocker, der sich oft auf Weyer bezog, bezweifelte die tatsächliche Wirksamkeit magischen Handelns.[139]

Johann Weyer äußerte sich positiv über die medizinischen Fähigkeiten des Leidener Professors Jan van Heurne,[140] Freund und Arzt von Justus Lipsius, der 1583[141] mit einem Gutachten dafür sorgte, dass die Wasserprobe bei Hexenprozessen in Holland nicht mehr angewendet wurde.[142]

Ein mäßigender Einfluss Weyers auf die Verfolgungsintensität ist unbestreitbar, wenngleich er diesen in der Einleitung zur Kurzfassung De lamiis (1577) überschätzt haben mag. Er dankte Gott,

- „daß er meine Feder Beweisgründe hat schreiben lassen, deren Veröffentlichung an sehr vielen Orten die Wuth, im Blut Unschuldiger zu waten, verrauchen machte und die wilde Grausamkeit und Tyrannei in der Zerfleischung der Menschen, die ihm das bestriechende Brandopfer ist, verhindert hat. Denn wie ich sehe, ist der Lohn meines Buches über die Blendwerke der Dämonen solcher, daß gewisse hohe Behörden die so elenden alten Weiber, welche das Urtheil des Pöbels mit dem gehässigen Namen Hexen bezeichnet, nicht nur milder behandeln, sondern sogar von der Todesstrafe freisprechen“.[143]

Medizinische Schriften

Zusammenfassung

Kontext

Johann Weyer beschäftigte sich unter anderem mit der Diagnose und Behandlung von Skorbut (Schurbauch; Scharbock), Sumpffieber (Quartanfieber; Malaria), Lungenentzündung, Trichinose („laufende Varen“), Syphilis (Franzosenkrankheit), Influenza, sog. Englischem Schweiß, Wassersucht (Hydrops), epidemischem Rotlauf oder Dünndarmkoliken. Er setzte sich insbesondere mit verschiedenen Epidemien auseinander, die am Niederrhein und in den Niederlanden von 1562 bis zum Anfang des Jahres 1564 wüteten.[144] Im Jahre 1563 trat in den Niederlanden die Pest auf und verbreitete sich den Rhein entlang nach Süden. Zum Jahreswechsel 1563/64 beobachtete Weyer eine oft tödlich verlaufende ansteckende Halsentzündung. Nachdem eine Pestepidemie Ende des Jahres 1564 gleichzeitig mit einem außergewöhnlichen Kälteeinbruch im Winter 1564/65 nachließ, beschrieb er eine ungewöhnliche Lungen-Seuche im Januar 1565, die er als Pleuritis pestilenz bezeichnete und die 1564/65 ähnlich auch in der Schweiz auftrat. Weyer hielt die Seuche für ein dem Schwarzen Tod von 1348 vergleichbares Phänomen und machte Vorschläge für ihre Behandlung. Er verwarf den Aderlass und die übliche Behandlung mit süßen Medikamenten und verordnete saure und bittere Mittel.

Nachrichten über Faust

In seinem Werk De praestigiis daemonum gab Weyer 1563 drei Episoden aus dem Leben des Magiers Johann Faust († um 1541) wieder.[145] Er ist damit eine wichtige Quelle für die Figur des historischen Faust, der nach Weyer aus der Stadt „Kundling“ (Kündtlingen = Knittlingen) stammt. Weyer berichtet Episoden aus Krakau, Batenburg an der Maas und Goslar. Gestorben sei Faust in einem Dorf des Herzogtums Württemberg („in pago ducatus Vuirtenbergici“).[146] De praestigiis daemonum enthält weitere Notizen ungenannter Magier, die auf Faust bezogen werden können oder später auf seine Figur übertragen wurden.[147]

Der Rattenfänger von Hameln

Johann Weyer berichtete als einer der ersten Autoren die Geschichte des „Pfeiffers“ von Hameln,[148] „Bundting geheissen“, die er auf das Jahr 1284 datiert.[149] Ein Glasfenster mit einer Darstellung des Pfeiffers[150] hatte er in Hameln mit seinen „augen selbst gesehen“, das Ereignis sei in städtischen Dokumenten und Kirchenbüchern dokumentiert.[151] Weyer hatte sich auf seiner Reise nach Königsberg im August und im Dezember 1573 in der Stadt aufgehalten.[88]

Ehrungen

Zusammenfassung

Kontext

In Tecklenburg erinnert nicht nur eine Gedenktafel an der Kirche an den Kämpfer gegen den Hexenwahn, sondern auch der auf dem Schlossberg zu Tecklenburg 1884 errichtete Aussichtsturm („Wierturm“).

An Johann Weyer erinnert zudem eine Gedenktafel der Gesellschaft Deutscher Naturforscher und Ärzte von Karl Damian (1908–1944) aus dem Jahr 1926 (enthüllt in Düsseldorf im Hause der Ärzte, Jacobistraße 7), die sich seit 1975 am Haupteingang der Uniklinik Düsseldorf (Moorenstraße) befindet. In der Nähe befindet sich auch die nach ihm benannte „Johannes-Weyer-Straße“. In Kleve ist die „Weyerstege“ nach ihm benannt.[152] In Jülich gibt es eine „Dr.-Weyer-Straße“, in Grave eine „Dr. Wierstraat“, in Zeist-Den Dolder eine „Johannes Wierlaan“, in Haarlem und Barendrecht eine „Johannes Wierstraat“.

Weyers Namen trägt in den Niederlanden die „Johannes Wier Stichting“, eine humanitäre Ärztevereinigung.

Die niederländische Post PTT gab 1960 eine Briefmarke zu 30 Cent mit dem Porträt von Johannes Wier zum Gedenken an seinen Einsatz für die „Geestelijke Volksgezondheid“ heraus.

Die Ärztekammer Nordrhein verleiht an ihre Mitglieder für besondere Verdienste die Johannes-Weyer-Medaille.

Wappen

Blasonierung: Durch ein Schrägkreuz gevierter blauer Schild, begleitet oben und unten von zwei heraldisch nach rechts schauenden silbernen Adlern (bzw. redend: „Weihen“) und in den Seitenfeldern von zwei steigenden, sich zugewendeten silbernen gekrönten Aalen oder eher Schlangen (Äskulapnattern als Arztsymbol?).[153]

Familie

Zusammenfassung

Kontext

Um 1540 heiratete Johann Weyer seine erste Frau Judith Wintgens († 1572).[154][155][16] Das Paar hatte fünf Kinder:

- Dietrich von Weyer (* um 1540/42; † 1604), Jurist, kurfürstlicher Rat und Agent der Republik der Sieben Vereinigten Provinzen.

- Heinrich Weyer (* um 1545; † 1591), Leibarzt der Trierer Kurfürsten Jakob III. von Eltz (1510–1581) und Johann von Schönenberg (1525–1599). Seine Tochter Katharina († 1598), Grabmal in der Peterskirche Heidelberg, heiratete 1593 den Heidelberger Juristen Marquard Freher (1565–1614),

- Galenus Weyer (1547–1619), Leibarzt der Herzöge Wilhelm V. (1516–1592) und Johann Wilhelm von Jülich-Kleve-Berg (1562–1609) sowie des Trierer Kurfürsten Lothar von Metternich (1551–1623).

- Johannes Weyer d. J. (* um 1555; † 1610), immatrikuliert 1573 („Joannes Wierus Clivensis“) und 1574 („Joannes Weierus“ an der juristischen Fakultät unter Dekan Hugo Donellus) in Heidelberg, Studium in Italien:[156] 1580 in Bologna und Siena,[157] 1581 in Padua, Jurist, Hofgerichtsrat in Heidelberg, 1582 zusammen mit Georg Gustav von Pfalz-Veldenz (1564–1634) in England,[158] 1591 Pfleg-Verwalter in Cham („Johann v. Weyer“), 1593 bis 1601 „auf Döltsch und Haimerls (Hammerles)[159] “ Landrichter und Amtskastner (Pfleger) in Neunburg vorm Wald[160] in der Kur-Oberpfalz, 1605 markgräflich brandenburg-ansbachischer Rat,[161] Briefwechsel mit Wilhelm Fabry (1560–1634)[156], verheiratet seit etwa 1591/93 mit Anna geb. Mendel von Steinfels zu Gmünd,[162] Witwe von Samson Mend(e)l von Steinfels[163] († um 1589),[164]

- Sophia Weyer.[165]

In zweiter Ehe war Johann Weyer kinderlos mit Henriette Holt (Henrica Holtia) verheiratet,[166] sie wurde seit dem Frühjahr 1574 als seine Ehefrau erwähnt.[167]

Der über seine Stiefmutter Anna Wier mit der Familie Weyer verwandte („sanguinis affinis“) humanistische Dichter Karl von Utenhove (1536–1600) charakterisierte Johannes d. Ä., Dietrich, Heinrich, Galenus und Johannes d. J. Weyer 1586 in einem Brief an den Basler Medizinstudenten Herman van der Hagen (Haghius) († 1634)[168] aus Kleve.[169]

Schriften und Werkausgaben

- (verschollen) Joannes Piscinarius Gravianus Brabantus: Poëmata sacra (= Geistliche Gedichte). Simon Colinaeus, Paris 1538[170]

- De praestigiis daemonum, et incantationibus, ac veneficiis. Libri V. Johannes Oporinus, Basel 1563, Basel 1564, Basel 1566, Basel 1568, Basel 1577, Basel 1583 (lateinische Ausgaben).

- Deutsche Übersetzung: Von verzeuberungen, verblendungen, auch sonst viel und mancherley gepler des Teuffels unnd seines ganzen Heers. Erstlich durch … D. Johan[n] Wier … in Latinischer zungen … verfertigt … durch Johannem Füglinum Basiliensem … in Teutsche sprach gebracht … s. n. [Oporinus], Basel 1565 (Digitalisat der Bayerischen Staatsbibliothek München)

- De Praestigiis. Erstlich durch D. Johan Weier in Latein beschrieben, nachmalen verteutscht von Johanne Füglino, und jetzt widerumb nach dem letzten Lateinischen Original im 66. jar außgangen ubersehen, an vielen orten mercklich gebessert, und mit einem nützlichen Register gemehret (2 Bände), 2. Aufl., Frankfurt am Main 1575. Band 1: „Von den Teuffeln, Zaubrern, Schwartzkünstlern, Teuffels beschwerern, Hexen oder Unholden und Gifftbereitern“. Band 2: Von den bezauberten verunreinigten und verblendten, wie ihnen zu rahten, Item wie man die Zauberer und Gifftbereiter straffen, wie man auch mit den Hexen oder Unholden handlen sol.

- De praestigiis daemonum, Von Teufelsgespenst, Zauberern und Gifftbereytern, Schwarzkünstlern, Hexen und Unholden, darzu irer Straff, auch von den Bezauberten und wie ihnen zuhelffen sey: ordentl. u. eigentl. mit sonderm Fleiss in Bücher getheilet, darinnen gründlich und eigentl. dargethan, was von solchen jeder zeit disputiert u. gehalten worden; sampt zu endt angehencktem newem u. vollkommenen Reg./erstl. durch D. Johannem Weier in Latein beschrieben. Nachmals von Johanne Fuglino [Johann Füglin] verteutscht, jetzund aber nach d. letzten Latein. aussgangenen Orig. auffs neuw uhersehen u. mit vielen heilsamen nützl. Stücken, auch sonderl. hochdienl. newen Zusätzen, so im Latein. nicht gelesen, als im folgenden Blat zufinden, so d. Bodinus mit gutem Grundt nicht widerlegen kan, durchaus gemehret u. bebessert. 3. Auflage. Nicolaus Basseus, Frankfurt am Main 1586 (Digitalisat der Bayerischen Staatsbibliothek München), (Google-Books). Unveränderter Nachdruck. Bläschke, Darmstadt 1969, 575 S.

- Französische Übersetzung von Jaques Grévin: Cinq livres de l’imposture et tromperie des diables, des enchantements et sorcelleries, Paris 1567, Paris 1569

- erneut in der Sammlung Histoires, disputes et discours, des illusions et impostures des diables, des magiciens infames, sorcieres et empoisonneurs [Genf] 1579

- neue Ausgabe dieser Sammlung in zwei Bänden Paris 1885: Band 1, Band 2.

- Kurzfassung: De lamiis, Basel 1577, Basel 1582 (lateinische Ausgaben).

- Deutsche Übersetzung von Heinrich Peter Rebenstock: De lamiis. Das ist: Von Teuffelsgespenst, Zauberern und Gifftbereytern, Frankfurt am Main 1586.

- Deutsche Übersetzung: Von verzeuberungen, verblendungen, auch sonst viel und mancherley gepler des Teuffels unnd seines ganzen Heers. Erstlich durch … D. Johan[n] Wier … in Latinischer zungen … verfertigt … durch Johannem Füglinum Basiliensem … in Teutsche sprach gebracht … s. n. [Oporinus], Basel 1565 (Digitalisat der Bayerischen Staatsbibliothek München)

- Medicarum observationum rararum Liber I, Lateinische Ausgabe Basel 1567, Amsterdam 1657.

- Deutsche Übersetzung: Artzney Buch: Von etlichen biß anher unbekandten unnd unbeschriebenen Kranckheiten, Frankfurt am Main 1583.

- Joannes Wierus: De scorbuto, sive scorbutica passione, epitome. In: Balduin Ronsse: De magnis Hippocratis lienibus, Pliniique stomacace, ac sceletyrbe, seu vulgo dicto scorbuto, libellus. Martin Nutius Witwe, Antwerpen 1564, Bl. 26r-31v (archive.org)

- De scorbuto tractatus (1567). In: Daniel Sennert (Hrsg.): De scorbuto tractatus. Acc. ejusdem argumenti tractatus et epistolae Balduini Ronssei, Johannis Echthii, Johannis Wieri, Johannis Langii, Salomonis Alberti, Matthaei Martini. Zacharias Schurer, Wittenberg 1624, S. 311–342 (Digitalisat der Bayerischen Staatsbibliothek München)

- Opera omnia. Editio nova & hactenus desiderata (enthält auch Melchior Adam: Vita Ioannis Wieri (1620) und Martin Schoock: Judicium de libris Joannis Wieri). Pieter van den Berge, Amsterdam 1660 (Google-Books)

Siehe auch

Literatur

- Melchior Adam: Ioannes Wierus. In: Vitae Germanorum medicorum. Jonas Rosen, Frankfurt am Main; Georgius Geyder, Heidelberg 1620, S. 186–188 (Digitalisat der Universität Mannheim).

- Jacobus Augustus Thuanus: Historiarum sui temporis continuatio. LVIII Libris nunc primum in lucem prodeuntibus comprehensa, Bd. IV. Pierre de la Rouière, Genf 1620, S. 265 (Digitalisat der Bayerischen Staatsbibliothek München).

- Historiarum sui temporis continuatio, Bd. III. Ab A.C.N. MDLXXXV. Usque Ad Annum MDCVII. Egenolff Emmel, Peter Kopf, Frankfurt am Main 1621, Lib. LXXXIX, S. 174 (Digitalisat der Staatsbibliothek zu Berlin).

- (gekürzte deutsche Übersetzung) Historische Beschreibung deren namhafftigsten, geistlichen und weltlichen Geschichten, so sich beydes in- und ausser dem Römischen Reich … zugetragen, Bd. II,2. Egenolff Emmel, Peter Kopf, Frankfurt am Main 1622, S. 742 (Digitalisat der Bayerischen Staatsbibliothek München).

- Paul Freher: Theatrum virorum eruditione clarorum. Bd. II. Johannes Hofmann, Nürnberg 1688, S. 1263 (Google-Books).

- Vinzenz Jakob von Zuccalmaglio: Johann Wier und sein Denkmal. Lucas, Elberfeld 1869.

- Heinrich Eschbach: Dr. med. Johannes Wier, der Leibarzt des Herzogs Wilhelm III. von Cleve-Jülich-Berg. In: Beiträge zur Geschichte des Niederrheins 1 (1886), S. 57–174 (WIKI-Source; vollständige Version downloadbar).

- Carl Binz: Doctor Johann Weyer, ein rheinischer Arzt, der erste Bekämpfer des Hexenwahns. Ein Beitrag zur deutschen Kulturgeschichte des 16. Jahrhunderts. In: Zeitschrift des Bergischen Geschichtsvereins. Band 21, 1885, S. 1–171 (OpenSource), (Google-Books)

- 2. Auflage: Doctor Johann Weyer, ein rheinischer Arzt, der erste Bekämpfer des Hexenwahns. Ein Beitrag zur Geschichte der Aufklärung und der Heilkunde. Hirschwald, Berlin 1896 (Nachdrucke Sändig, Wiesbaden 1969 und Arno Press, New York 1975) (OpenSource).

- Carl Binz: Wier oder Weyer? Nachträgliches über den ersten Bekämpfer des Hexenwahns in Deutschland. In: Beiträge zur Geschichte des Niederrheins. Jg. 2 (1887), S. 48–58 (WIKI-Source; vollständige Version downloadbar).

- Carl Binz: Doktor Johann Weyer (1515–1588). Eine Nachlese. In: Zeitschrift des Bergischen Geschichtsvereins, Jg. 24, 1888, S. 99–134 (OpenSource).

- Carl Binz: Weyer, Johann. In: Allgemeine Deutsche Biographie (ADB). Band 42, Duncker & Humblot, Leipzig 1897, S. 266–270.

- Kurt Juhn: Der Hexenhammer: die mittelalterliche Historie von der Folterung des Medicus Johann Weyer. 8 Orig.-Lithos v. Erich Godal. Flesch, Prag 1934.

- Leonhard Dooren: Doctor Johannes Wier. Leven en werken. (Diss. Utrecht 1940). De Graafschap, Aalten 1940 (library.uu.nl)

- J. J. Cobben: Johannes Wier. Zijn opvattingen over bezetenheid, hekserij en magic. Assem 1960 (= Van Gorcum’s Historische Bibliotheek. Band 62).

- Manfred Hammes: Hexenwahn und Hexenprozesse. S. Fischer, Frankfurt 1977.

- Christopher Baxter: John Weyer’s De Praestigiis Daemonum: Unsystematic Psychopathology. In: Sydney Anglo (Hrsg.): The Damned Art. Essays in the Literature of Witchcraft. London 1977, S. 53–75.

- Rudolf van Nahl: Zauberglaube und Hexenwahn im Gebiet von Rhein und Maas. Spätmittelalterlicher Volksglaube im Werk Johan Weyers (1515–1588). Röhrscheid, Bonn 1983.

- H. C. Erik Midelfort: Johann Weyer in medizinischer, theologischer und rechtsgeschichtlicher Hinsicht. In: Hartmut Lehmann, Otto Ulbricht (Hrsg.): Vom Unfug des Hexen-Processes. Gegner der Hexenverfolgung von Johann Weyer bis Friedrich Spee (Wolfenbütteler Forschungen 55), Harrassowitz, Wiesbaden 1992, S. 53–64.

- Thomas Meyer: Weyer (Weier, Wier, Wierus, Piscinarius), Johannes. In: Biographisch-Bibliographisches Kirchenlexikon (BBKL). Band 20, Bautz, Nordhausen 2002, ISBN 3-88309-091-3, Sp. 1537–1544.

- Gary K. Waite: Radical Religion and the Medical Profession. The Spiritualist David Joris and the Brothers Weyer (Wier). In: Hans-Jürgen Goertz, James M. Stayer (Hrsg.): Radikalität und Dissent im 16. Jahrhundert / Radicalism and dissent in the sixteenth century. (Zeitschrift für Historische Forschung. Beiheft 27). Duncker & Humblot, Berlin 2002, S. 167–185 (Google-Books; eingeschränkte Vorschau), (Digitalisat bei Acadamia).

- Barbara I. Tshisuaka: Weyer [Weiher, Wier], Johann. In: Werner E. Gerabek, Bernhard D. Haage, Gundolf Keil, Wolfgang Wegner (Hrsg.): Enzyklopädie Medizingeschichte. De Gruyter, Berlin/New York 2005, ISBN 3-11-015714-4, S. 1483.

- Waltraud Pulz: Nüchternes Kalkül – verzehrende Leidenschaft. Nahrungsabstinenz im 16. Jahrhundert. Böhlau, Köln 2007, S. 65–83 (Google-Books; eingeschränkte Vorschau).

- Vera Hoorens: Een ketterse arts voor de heksen: Jan Wier (1515–1588), Bert Bakker, Amsterdam 2011 (in Niederländisch).

- Karl A. E. Enenkel: Neo-Stoicism as an Antidote to Public Violence before Lipsius's De constantia: Johann Weyer's (Wier's) Anger Therapy, De ira morbo (1577). In: Karl A. E. Enenkel, Anita Traninger (Hrsg.): Discourses of Anger in the Early Modern Period. Brill, Leiden 2015, S. 49–96 (Google-Books; eingeschränkte Vorschau).

- Lotte Kosthorst: Gelehrte Mediziner am Niederrhein. Das Italienstudium der Ärzte am Hof Wilhelms V. von Jülich-Kleve-Berg (1539–1592). In: Kaspar Gubler, Rainer Christoph Schwinges (Hrsg.): Gelehrte Lebenswelten im 15. und 16. Jahrhundert. (Repertorium Academicum Germanicum. Forschungen 2), Hochschulverlag, Zürich 2018, S. 129–156 (Digitalisat bei Academia.edu).

- Michaela Valente: Johann Wier. Debating the devil and witches in early modern Europe. Amsterdam University Press, Amsterdam 2022, ISBN 978-94-6298-872-9.

Weblinks

Commons: Johannes Wier – Sammlung von Bildern, Videos und Audiodateien

- Jan Jessen: „Wider dem Hexenwahn: der humanistische Hof“. In Kleve wird Toleranz und Aufgeklärtheit gepredigt. NRZ 3. Juli 1999

- Der Mann, der für die Hexen kämpfte Theodor Kissel in Spektrum.de, 24. Januar 2020

- Weyer-Bibliographie

- Lateinische Vita von Melchior Adam (1620)

- Pseudomonarchia Daemonum

- Johann Weyer auf www.weyer.de.com

- Rezeptionszeugnisse:

- Wier Stichting

- Wirken in Arnheim mit Abbildung der Gedenktafel in Tecklenburg ( vom 19. Februar 2006 im Internet Archive)

- Briefmarke (NL)

Einzelnachweise

Wikiwand - on

Seamless Wikipedia browsing. On steroids.