Top-Fragen

Zeitleiste

Chat

Kontext

Einigungsvertrag

Vertrag zwischen der Bundesrepublik Deutschland und der Deutschen Demokratischen Republik über die Herstellung der Einheit Deutschlands Aus Wikipedia, der freien Enzyklopädie

Remove ads

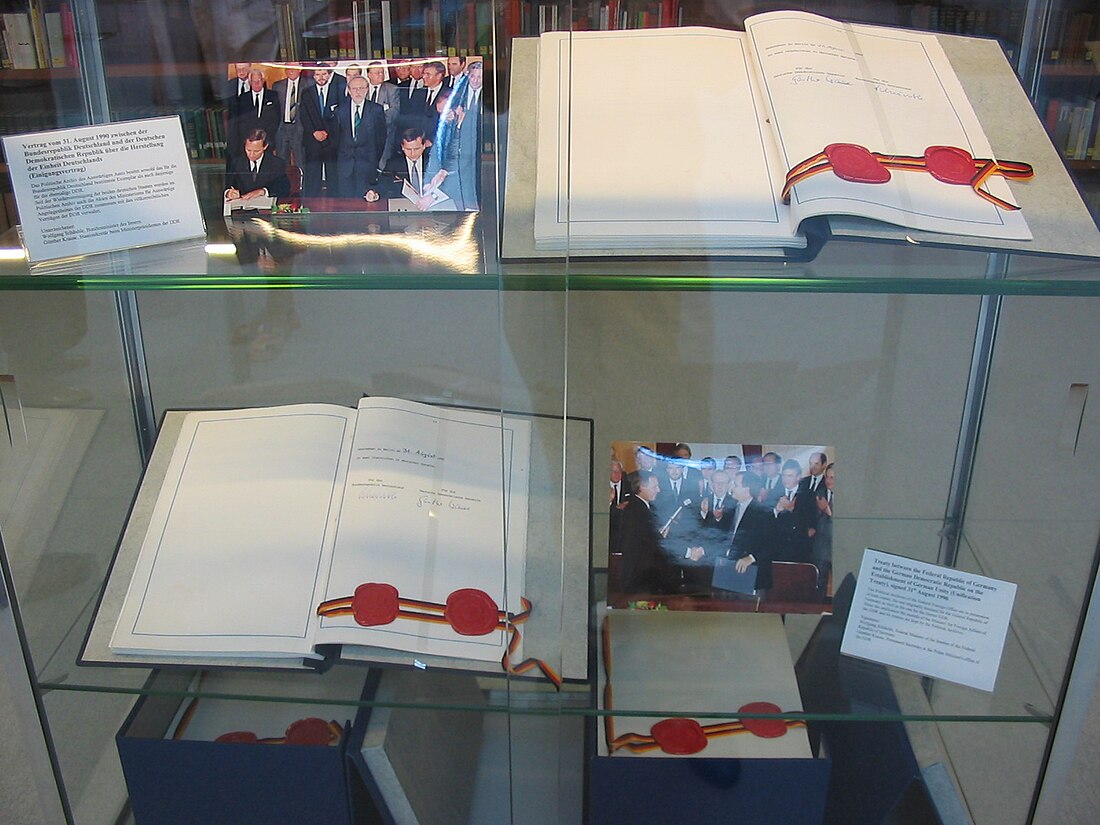

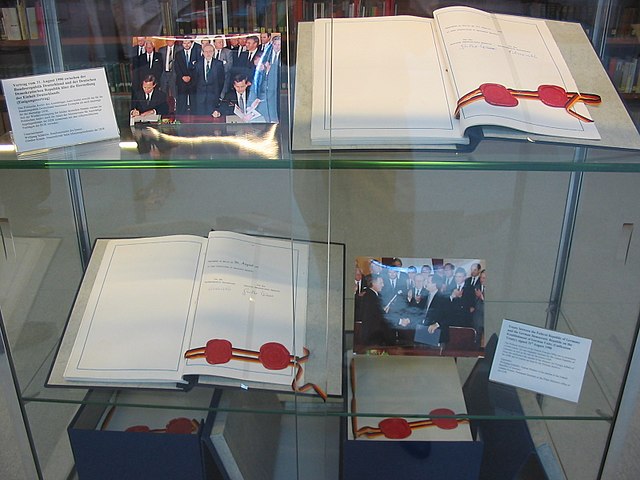

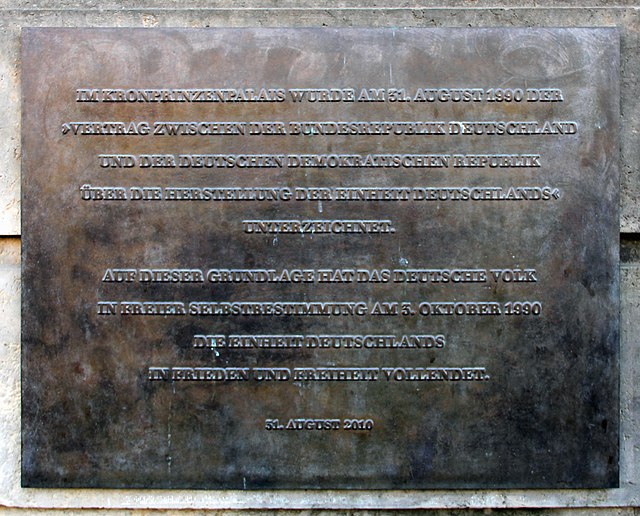

Der Einigungsvertrag ist der Vertrag vom 31. August 1990 zwischen der Bundesrepublik Deutschland und der Deutschen Demokratischen Republik über die Auflösung der DDR, ihren Beitritt zur Bundesrepublik Deutschland und die deutsche Einheit.

Remove ads

Im Jahre 1990 wurde der Vertrag zwischen beiden deutschen Staaten (→ deutsche Teilung) ausgehandelt. Verhandlungsführer und Unterzeichner auf der Seite der Bundesrepublik war der damalige Bundesminister des Innern Wolfgang Schäuble und auf der Seite der Deutschen Demokratischen Republik der Parlamentarische Staatssekretär Günther Krause. Er wurde am 20. September 1990 von der Volkskammer der DDR angenommen (299 Ja-Stimmen, 80 Nein-Stimmen, 1 Stimmenthaltung). Am selben Tage stimmte der Bundestag dem Vertrag zu (440 Ja-Stimmen, 47 Nein-Stimmen, 3 Stimmenthaltungen).[3]

Remove ads

Entstehungsgeschichte

Zusammenfassung

Kontext

Am 18. Mai 1990 wurde der 1. Staatsvertrag (Währungs-, Wirtschafts- und Sozialunion) unterzeichnet. Nachdem auf diese Weise die wirtschaftliche und soziale Einheit hergestellt war, fehlte allerdings die politische/staatliche Einheit. Dabei stand fest, dass der erste Schritt von der DDR in Form einer Beitrittserklärung erfolgen sollte. Anschließend hätte die Bundesrepublik nicht mehr die Möglichkeit zu entscheiden, ob die DDR der Bundesrepublik überhaupt beitritt, sondern nur wie. Hierbei bot das Grundgesetz für die Bundesrepublik Deutschland zwei Möglichkeiten:

- nach Art. 23 GG a.F., hierbei galt es zu klären, ob die gesamtdeutsche Verfassungsordnung und weitere Bereiche der Rechtsordnung durch einen Staatsvertrag oder durch eine Überleitungsgesetzgebung angeglichen werden sollten;

- im Wege einer neuen gesamtdeutschen Verfassungsgebung nach Art. 146 des Grundgesetzes.[4]

Die Entscheidung fiel auf Artikel 23 des Grundgesetzes und auf die vorläufige Planung eines Staatsvertrages. Der Vorteil lag darin begründet, dass mit einem Gesetzgebungsakt zu einem Staatsvertrag viele Probleme der Wiedervereinigung bearbeitet werden konnten und somit die Möglichkeit einer zügigen Herstellung der Rechtsstaatlichkeit und der Einheit eröffnet wurde.[5]

Remove ads

Überblick

Zusammenfassung

Kontext

Der deutsch-deutsche Einigungsvertrag regelte die Geltung des Grundgesetzes der Bundesrepublik Deutschland mit Wirkung vom 3. Oktober 1990 (Tag der Deutschen Einheit) im Gebiet der Deutschen Demokratischen Republik. Gleichzeitig löste sich die DDR auf und wurde in fünf Länder aufgeteilt. Außerdem fusionierte das bisherige, auf den Westteil der Stadt beschränkte Land Berlin (West) mit dem Ostteil der Stadt; das so neu formierte Bundesland Berlin entspricht damit weitestgehend der Stadt Berlin entsprechend dem Groß-Berlin-Gesetz von 1920.

Er beinhaltet folgende Punkte:

- Beitritt der Deutschen Demokratischen Republik nach Art. 23 GG a.F. zum Geltungsbereich des deutschen Grundgesetzes, das in seiner Präambel die neuen Länder und deren Existenz festlegt;

- Berlin soll zu einem Land vereinigt und Hauptstadt des vereinten Deutschlands werden;

- Die Bundesrepublik übernimmt das DDR-Vermögen und haftet für die Staatsschulden.

Voraussetzung für das völkerrechtliche Inkrafttreten des Einigungsvertrages war der Abschluss des Vertrags über die abschließende Regelung in bezug auf Deutschland, kurz Zwei-plus-Vier-Vertrag, in dem die Vier Mächte auf ihr Vorbehaltsrecht verzichteten. Beide Vertragsparteien waren sich daher einig, dass die Festlegungen zur Herstellung der Einheit Deutschlands unbeschadet der zum Zeitpunkt der Unterzeichnung noch bestehenden alliierten Rechte und Verantwortlichkeiten in Bezug auf Berlin und Deutschland als Ganzes sowie der noch ausstehenden Ergebnisse der Gespräche über die äußeren Aspekte der Herstellung der deutschen Einheit getroffen wurden.[6]

„Der Einigungsvertrag ist zugleich aber auch Verfassungsvertrag […]; denn durch Art. 3 wurde das gesamte (teilweise geänderte) Grundgesetz für den beigetretenen Teil als Verfassung eingeführt. Das alte Verfassungsrecht der DDR wurde beseitigt und durch das Grundgesetz als Verfassung ersetzt mit allen Konsequenzen, die in einer solchen Verfassungsübernahme liegen.“

– Klaus Stern: Die geschichtlichen Grundlagen des deutschen Staatsrechts. Die Verfassungsentwicklung vom Alten Deutschen Reich zur wiedervereinigten Bundesrepublik Deutschland, S. 1977[7]

In der Anlage I zum Einigungsvertrag wurde das Inkrafttreten von Rechtsnormen aus der Bundesrepublik im Beitrittsgebiet geregelt. Diese wurden mit wenigen Ausnahmen im Gebiet der ehemaligen DDR unverzüglich mit dem Beitritt in Kraft gesetzt. Bisheriges DDR-Recht trat grundsätzlich gleichzeitig außer Kraft (z. B. das Zivilgesetzbuch und das Familiengesetzbuch der DDR). Ausnahmen hiervon waren einzelne Bestimmungen, die aufgrund der Anlage II zum Einigungsvertrag in den neuen Bundesländern als Landesrecht weitergalten, etwa im Bestattungsrecht. Als Anlage III zum Einigungsvertrag wurde die Gemeinsame Erklärung der Regierung der Bundesrepublik Deutschland und der Deutschen Demokratischen Republik zur Regelung offener Vermögensfragen vom 15. Juni 1990 aufgenommen. Darüber hinaus verständigten sich die Vertragsparteien auf die Vereinbarung zur Durchführung und Auslegung des Einigungsvertrages[8]. In dieser Vereinbarung sind insbesondere Eckpunkte enthalten, die später bei der Schaffung des Stasi-Unterlagen-Gesetzes zu berücksichtigen waren.

Inzwischen sind solche weiter geltenden Bestimmungen durch neue Landesgesetzgebung ebenfalls weitgehend außer Kraft gesetzt worden.

Remove ads

Verwirklichung der Wiedervereinigung

Zusammenfassung

Kontext

Für die Herstellung der Deutschen Einheit bot das Grundgesetz zwei verschiedene mögliche Wege: Der Artikel 23 alter Fassung sah vor, dass unter Fortgeltung des Grundgesetzes weitere Teile Deutschlands dem Bundesgebiet beitreten konnten, wie dies 1957 mit dem Saarland geschehen war, während Artikel 146 den gemeinsamen Beschluss einer neuen Verfassung ermöglichte.

Der Einigungsvertrag realisiert die Möglichkeit nach Artikel 23 alter Fassung, sieht den Beitritt „der Deutschen Demokratischen Republik zur Bundesrepublik Deutschland gemäß Artikel 23 des Grundgesetzes am 3. Oktober 1990“ vor und bestimmt, dass mit diesem Zeitpunkt die Länder der DDR Länder der Bundesrepublik Deutschland werden (Art. 1 EV).[9] Zugleich trat für diese das Grundgesetz in Kraft (Art. 3 EV). Es ist offenkundig, dass nicht die neuen Bundesländer dem Geltungsbereich des Grundgesetzes beigetreten sind, da sich diese erst in der Gründung befanden und noch keine gewählten Volksvertretungen hatten (deren Wahl erfolgte erst am 14. Oktober 1990). Über den Beitritt stimmte die Volkskammer ab. Die DDR sollte deshalb als „anderer Teil Deutschlands“ – dass es sich bei der DDR um einen solchen handelte, war nach der Entscheidung des Bundesverfassungsgerichts nicht zweifelhaft[10] – beitreten. Die neuen Länder auf dem Gebiet der ehemaligen DDR wurden zeitgleich mit dem Beitritt gegründet.

Beitrittsbedingt ändert Art. 4 EV das Grundgesetz, nämlich insbesondere:

- Die neugefasste Präambel verweist anstelle des bisherigen Wiedervereinigungsgebots auf die nun erfolgte Wiedervereinigung: „Die Deutschen in den Ländern Baden-Württemberg, Bayern, Berlin, Brandenburg, Bremen, Hamburg, Hessen, Mecklenburg-Vorpommern, Niedersachsen, Nordrhein-Westfalen, Rheinland-Pfalz, Saarland, Sachsen, Sachsen-Anhalt, Schleswig-Holstein und Thüringen haben in freier Selbstbestimmung die Einheit und Freiheit Deutschlands vollendet. Damit gilt dieses Grundgesetz für das gesamte Deutsche Volk.“

- Der damalige Art. 23 GG wird aufgehoben, nachdem es keine deutschen Gebiete mehr gibt, die zum Geltungsbereich des Grundgesetzes beitreten könnten.[11]

- Art. 146 GG, der zuvor auf die erwartete Wiedervereinigung verwies und darauf, dass das Grundgesetz bei Beschluss einer neuen Verfassung zu gelten aufhöre, wird neu gefasst: „Dieses Grundgesetz, das nach Vollendung der Einheit und Freiheit Deutschlands für das gesamte deutsche Volk gilt, verliert seine Gültigkeit an dem Tage, an dem eine Verfassung in Kraft tritt, die von dem deutschen Volke in freier Entscheidung beschlossen worden ist.“

Art. 5 des Einigungsvertrages schließlich empfiehlt „den gesetzgebenden Körperschaften des vereinten Deutschlands, sich innerhalb von zwei Jahren mit den im Zusammenhang mit der deutschen Einigung aufgeworfenen Fragen zur Änderung oder Ergänzung des Grundgesetzes zu befassen“.

In weiteren Artikeln werden Fragen des Völkerrechts und der Fortgeltung von DDR-Recht behandelt, des Vermögensübergangs usw. geregelt.

Remove ads

Ratifizierung in Volkskammer, Bundestag und Bundesrat

Am 20. September 1990 stimmten Volkskammer und Deutscher Bundestag über das jeweilige Transformationsgesetz ab. In der Volkskammer votierten 299 Abgeordnete für den Vertrag, 80 Abgeordnete aus den Reihen der PDS und der Fraktion Bündnis 90/Grüne stimmten dagegen, ein Abgeordneter enthielt sich.

Im Bundestag gab es 440 Abgeordnete, die für den Einigungsvertrag stimmten, während 47 Nein-Stimmen aus den Reihen der Grünen und der CDU/CSU-Fraktion kamen (davon 13 Gegenstimmen von der Union), drei Abgeordnete enthielten sich. Am 21. September 1990 stimmte der Bundesrat dem Gesetz einstimmig zu.[12]

Remove ads

Änderungen nach dem Inkrafttreten

Der Einigungsvertrag wurde nach dem Inkrafttreten bereits mehrfach – zuletzt 2021 – geändert, umständehalber nur noch von Bundestag und Bundesrat als mittlerweile einzigen Organen der Gesetzgebung auf Bundesebene. Abgesehen von einer Korrektur bezüglich beglaubigter Kopien, betrifft dies nur die Streichung von Abschnitten, die nicht mehr angewendet werden.[13]

Siehe auch

- Hauptstadtvertrag

- Ländereinführungsgesetz

- Altschuldenhilfe-Gesetz

- Einrichtung nach Art. 36 Einigungsvertrag (Rundfunk der DDR)

- Gemeinsame Bildungskommission (Art. 37 Bildung und Art. 38 Wissenschaft und Forschung)

- Gemeinsame Verfassungskommission

- Kosten der deutschen Einheit (infolge der Deutschen Einheit)

- Berlin/Bonn-Gesetz (aufgrund des Hauptstadtbeschlusses vom 20. Juni 1991)

Literatur

- Wolfgang Schäuble: Der Vertrag. Wie ich über die deutsche Einheit verhandelte. Hrsg. und mit einem Vorw. von Dirk Koch und Klaus Wirtgen, Deutsche Verlags-Anstalt, Stuttgart 1991, ISBN 3-421-06605-1.

- Ulrich Fastenrath: Die Regelungen über die Staatennachfolge bei der Vereinigung der beiden deutschen Staaten. In: Verfassung und Recht in Übersee / Law and Politics in Africa, Asia and Latin America, Jahrgang 25, Heft 1 (1. Quartal 1992), S. 67–83 (PDF).

- Hanns Jürgen Küsters, Daniel Hofmann: Deutsche Einheit. Sonderedition aus den Akten des Bundeskanzleramtes 1989/90. Dokumente zur Deutschlandpolitik. R. Oldenbourg Verlag, München 1998.

- Andreas Rödder: Deutschland einig Vaterland. Die Geschichte der Wiedervereinigung. C.H. Beck, München 2009.

- Klaus Stern, Bruno Schmidt-Bleibtreu (Hrsg.): Einigungsvertrag und Wahlvertrag mit Vertragsgesetzen, Begründungen, Erläuterungen und Materialien. C.H. Beck, München 1990.

- Michael Walter: Verhandlungen zur deutschen Einheit: Innerer Prozeß. In: Handbuch zur deutschen Einheit 1949–1989–1990 (Hrsg.: Werner Weidenfeld, Karl-Rudolf Korte). Bundeszentrale für politische Bildung, Bonn 1999.

Remove ads

Weblinks

Commons: Einigungsvertrag – Sammlung von Bildern, Videos und Audiodateien

- Einigungsvertrag in der aktuell geltenden Fassung

- Literatur von und über Einigungsvertrag im Katalog der Deutschen Nationalbibliothek

- Gesetz zum Vertrag zwischen der Deutschen Demokratischen Republik und der Bundesrepublik Deutschland über die Herstellung der Einheit Deutschlands – Einigungsvertrag – vom 31. August 1990 (Verfassungsgesetz) vom 20. September 1990 mit angehängtem Einigungsvertrag, in: Gesetzblatt der DDR, Teil I Nr. 64 vom 28. September 1990, S. 1627 ff. (Digitalisat)

- Geschichte des Einigungsvertrages

- Abbildung der letzten Seite des Vertrages mit Unterschriften Schäubles (Bundesrepublik) und Krauses (DDR)

- Anlage III Gemeinsame Erklärung der Regierungen der Bundesrepublik Deutschland und der Deutschen Demokratischen Republik zur Regelung offener Vermögensfragen vom 15. Juni 1990

Remove ads

Fußnoten

Wikiwand - on

Seamless Wikipedia browsing. On steroids.

Remove ads