Top-Fragen

Zeitleiste

Chat

Kontext

Bild (Zeitung)

überregionale deutsche Boulevardzeitung Aus Wikipedia, der freien Enzyklopädie

Remove ads

Bild (bis in die 1970er-Jahre und umgangssprachlich weiterhin auch Bild-Zeitung) ist eine täglich erscheinende, überregionale Boulevardzeitung in Deutschland. Sie wird von der Axel Springer SE verlegt, die sich seit Ende April 2025 zu 95 Prozent im Besitz von Friede Springer und Mathias Döpfner befindet.[2]

Remove ads

Die verkaufte Auflage beträgt 815.350 Exemplare, ein Minus von 81,5 Prozent seit 1998.[3] Sie ist damit immer noch die auflagenstärkste Tageszeitung in Deutschland.

Der kommerzielle Erfolg der Zeitung begründete die Medienmarke Bild, unter welcher der Axel-Springer-Verlag einige Print-Ableger und das Nachrichtenportal Bild.de veröffentlicht. Das Portal liegt auf dem dritten Platz der Nachrichtenportale mit der größten Reichweite. Der Einstieg ins Bewegtbildgeschäft mit dem Sender Bild TV musste 2023 nach nur zwei Jahren beendet werden.

Die Berichterstattung der Bild ist seit Jahrzehnten Gegenstand zahlreicher öffentlicher Diskussionen und Kritik. Unter allen Zeitungen Deutschlands erhielt die Bild in den letzten Jahrzehnten mit Abstand die meisten Rügen aufgrund von Verstößen gegen den Pressekodex. Dem Blatt werden außerdem gezielte Kampagnen gegen Einzelpersonen und im Sinne politisch-ideologischer Interessen vorgeworfen.

Remove ads

Geschichte

Zusammenfassung

Kontext

Die 1950er-Jahre

Die erste Ausgabe der Bild-Zeitung erschien am 24. Juni 1952 mit einer Gesamtauflage von 455.000 Exemplaren. Sie hatte vier Seiten und wurde gratis verteilt, danach kostete eine Zeitung 10 Pfennig. Inhaltlich gab es auf der Titel- und Rückseite ausschließlich aktuelle Fotos des Weltgeschehens im Großformat, dazu längere Bildunterschriften und drei Comic-Strips. Der Innenteil war gefüllt mit knappen Meldungen, Preisausschreiben, Horoskopen und Kurzgeschichten. Die erste Schlagzeile lautete: „Grenze bei Helmstedt wird gesichert!“

Das Vorbild des Herausgebers Axel Springer für Stil und Inhalt war die auflagenstarke Boulevardpresse in Großbritannien, die er während der britischen Besatzungszeit in Hamburg näher kennengelernt hatte. Springer sah in der Bild-Zeitung die „gedruckte Antwort auf das Fernsehen“. Zur Startmannschaft gehörten zehn Redakteure und zwei Sekretärinnen. Bild war ursprünglich eine Kaufzeitung, kann inzwischen jedoch auch abonniert werden.

Inhalt und Form der frühen Bild-Zeitung waren noch weit entfernt von der heutigen Ausgabe. Oft bestanden die Artikel nur aus einem Foto mit Bildunterschrift. Laut Springer sollte der vordere Teil politisch sein, während die Rückseite zumeist Klatschgeschichten über Prominente lieferte. Das Konzept war, eine schnell lesbare Zeitung zu schaffen, die gleichzeitig Leser an sich binden konnte.

Die Zeitung hieß zunächst 10-Pfennig-Bild-Zeitung oder auch Groschenblatt und wurde aus dem Bauchladen von Straßenhändlern verkauft, die einen weißen langen Regenmantel trugen, dazu eine weiße Mütze mit hochgezogener Front, auf der der Name der Zeitung stand. Bis Oktober 1952 war Rolf von Bargen verantwortlich für den Inhalt. Am 1. November 1952 wurde Rudolf Michael Chefredakteur. Am 11. Dezember 1952 erschien die erste Anzeige in der Bild-Zeitung, Werbung für Chlorodont-Zahnpasta.

Unter Chefredakteur Rudolf Michael druckte die Bild-Zeitung weniger Bilder und mehr Text, der verbale Blickfang, die Schlagzeile, wurde eingeführt. Inhaltlich bot die Bild-Zeitung weiterhin sogenannte Human-Interest-Themen und wenig Politik. Nachdem die Auflage bis Ende 1952 auf 200.000 Exemplare täglich gefallen war und der Bild-Zeitung schon das finanzielle Aus drohte, stieg die Auflage bis März 1953 stark an und übersprang die Eine-Million-Marke. Am 11. April 1953 erschien erstmals die Regionalausgabe Bild Hamburg.

Von 1955 bis 1970 hatte Bild ein Maskottchen. Lilli, ein blondes, langbeiniges Mädchen aus der Feder des Karikaturisten Reinhard Beuthin, für die 1955 eine Puppe kreiert wurde. Die 30 Zentimeter große Bild-Lilli war Vorbild für die amerikanische Barbie-Puppe. Lilli wurde in Deutschland so populär, dass 1958 ein Film über sie gedreht wurde Lilli – ein Mädchen aus der Großstadt. Die Hauptrolle wurde in einem Wettbewerb in der Bild-Zeitung besetzt. Die Gewinnerin war die dänische Schauspielerin Ann Smyrner. 1956 lag die Auflage bei 2,5 Millionen Exemplaren. Die Bild am Sonntag, der erste Bild-Ableger, erschien. Im Oktober 1957 wurde die Regionalausgabe Bild-Berlin eingeführt. Am 25. Mai 1959 legte Axel Springer den Grundstein für das Verlags- und Druckereigebäude in der Kochstraße in Berlin. Als Rudolf Michael 1958 die Chefredaktion aus Altersgründen niederlegte, betrug die verkaufte Auflage über 3 Millionen Exemplare. Bild war die auflagenstärkste Tageszeitung Europas geworden.

Die 1960er-Jahre

In den 1960er-Jahren spiegelte die Bild-Zeitung die Atmosphäre der Wirtschaftswunderzeit wider. Axel Springer verteidigte sein Konzept, „die Masse, nicht der Intellektuelle“ sei seine Zielgruppe. Unter dem konservativen Chefredakteur Karl-Heinz Hagen wurde Politik wichtiger. Die Zeitung vertrat einen strikten Antikommunismus und trat vehement gegen die Deutsche Teilung ein. Unter dem im Vergleich zu Hagen liberaleren und damals erst 34-jährigen Chefredakteur Peter Boenisch kam es ab 1962 zu einer ruckartigen Kursveränderung. Politik trat stark in den Hintergrund und leichtere Themen wie Filmstars, Prominente und Sport wurden wichtiger. Im Januar 1962 entstammten 26 Seite-1-Schlagzeilen diesen Bereichen und nur zwei der Politik. Wenn politisch berichtet wurde, dann rückten die Innenpolitik und die deutsch-deutschen Beziehungen in den Mittelpunkt. Die Bild-Zeitung beteiligte sich an der Ansteckeraktion „Macht das Tor auf“ und berichtete ausführlich über die Fluchtbewegung aus der DDR. Nach dem Mauerbau am 13. August 1961 lautete eine Schlagzeile: „Der Osten handelt – was tut der Westen? Der Westen tut NICHTS!“ Zur Zeit des Mauerbaus 1961 machte die Bild-Zeitung wochenlang mit der Grafik eines Stacheldrahts als Umrandung der Titelseite auf.

Die wachsende Marktmacht des Verlages beunruhigte Ende der 1960er-Jahre viele Beobachter.[4] 1964 erörterte das Wirtschaftsmagazin Capital die Marktanteile des Springer-Konzerns in einem detaillierten Bericht unter dem Gesichtspunkt der Pressekonzentration. Ab Mai 1966 wurden diese Erscheinungen in der westdeutschen Medienpolitik zu einem zentralen Thema und stießen im darauf folgenden Frühjahr auch in den öffentlich-rechtlichen Rundfunkmedien auf größere Resonanz. Verschiedene westdeutsche Verleger unter maßgeblicher Federführung von Spiegel-Herausgeber Rudolf Augstein beurteilten den Springer-Konzern in der Öffentlichkeit als eine bedrohliche publizistische Monopolmacht, was in einer Dissertation zum Thema von Melchert kritisch als strategische „Anti-Springer-Kampagne“ bezeichnet wird. Medien in der DDR verwendeten die Kritik im Kalten Krieg, um ein Meinungsmonopol der Bild-Zeitung in Westdeutschland abzuzeichnen.[5][6]

Von der Bundesregierung wurde als Reaktion auf die Diskussion eine Pressekommission unter dem Vorsitz des Präsidenten des Bundeskartellamts eingesetzt, um die Konzentration zu untersuchen. Die Kommission kam zu dem Urteil, dass durch den expansiven Springer-Konzern die Pressevielfalt und Pressefreiheit bedroht seien.[7] Zu diesem Zeitpunkt gehörten zum Springer-Konzern (Jahresumsatz knapp eine Milliarde Mark) 19 Zeitungen und Zeitschriften mit einer Gesamtauflage von 17,5 Millionen.[8] Als Hauptgefährdung wurde dabei die Machtstellung weniger im Zeitschriftenbereich, jedoch im Zeitungssektor gesehen. Der Axel-Springer-Verlag stieß nach dem Urteil 1968 fünf seiner Zeitschriften ab.[9]

1964 gelang es der Bild-Zeitung erstmals, direkt Einfluss auf ein bereits beschlossenes Bundesgesetz zu nehmen. Im Juli 1964 gab Postminister Richard Stücklen eine Erhöhung der Fernsprechgebühren bekannt. Die Zeitung berichtete: „Alles lassen wir uns nicht gefallen!“ und „Holt den Bundestag aus dem Urlaub!“ In der extra einberufenen Sitzung des Parlaments während der Sommerpause wurde die Preiserhöhung teilweise zurückgenommen.[10]

1965 stieg der Preis der Bild-Zeitung von 10 auf 15 Pfennig. Um dies besser durchsetzen zu können, hatte Springer vergeblich von Ludwig Erhard die Herausgabe eines 15-Pfennig-Geldstückes gefordert. Die 13-jährige Geschichte als Groschenblatt war damit beendet.

Seit Ende 1966 häuften sich die kritischen Kommentare der Bild-Zeitung gegenüber der protestierenden Studentenschaft. Diese zunehmend verbal-aggressiven Anfeindungen führten bei den Studenten zu einer stark emotionalen Unterfütterung ihrer Verurteilung des vermeintlichen Meinungsführers Springer. Gleichzeitig erhielt Springer während dieser Jahre immer wieder die Zustimmung von Politikern.[11]

Für die APO wurde die Bild-Zeitung und der Springer-Verlag zum Feindbild. Die Kampagne „Enteignet Springer!“ wurde initiiert und offen die Zerschlagung des Konzerns verlangt.[12] Am 6. Oktober 1967 kam es zu einer Vereinbarung zu einer gemeinsamen APO-Kampagne gegen Springer zwischen Vertretern verschiedener Studentenverbände (LSD, SHB, SDS), den ASten verschiedener Universitäten, der Kampagne für Abrüstung (KfA) des Republikanischen Clubs (RC) und des Publikationsorgans Berliner Extra-Dienst.[13] Am 2. Juni 1967 wurde der Student Benno Ohnesorg in Berlin durch einen Polizisten erschossen. Dieses Ereignis ließ den Konflikt zwischen Springer-Verlag und Studenten eskalieren. Der Vorfall wurde vertuscht und die Studenten wurden in der Bild-Zeitung nicht nur eindeutig als die Aggressoren dargestellt, sondern darüber hinaus mehrmals in polemischer Weise in die Nähe terroristischer Vereinigungen gerückt oder mit den Nationalsozialisten gleichgesetzt. Die Zeitung berichtete lediglich, es habe einen Toten gegeben und lenkte den Gewaltvorwurf auf die Demonstranten. In ihrem Kommentar vom 3. Juni 1967 hieß es: „Studenten drohen: Wir schießen zurück“ sowie „Hier hören der Spaß und der Kompromiss und die demokratische Toleranz auf. Wir haben etwas gegen SA-Methoden.“[14]

1967 formulierte Axel Springer vier Leitlinien des Verlags, die nach der Wiedervereinigung angepasst und nach den Terroranschlägen am 11. September 2001 in den USA erweitert wurden.[15] Zu den Leitlinien zählte die Unterstützung der Wiedervereinigung. Das Wort „DDR“ wurde bis August 1989, drei Monate vor dem Mauerfall, nur in Anführungszeichen verwendet.[16] Bis heute muss jeder Angestellte die Zusatzvereinbarung zum Arbeitsvertrag unterzeichnen.

Am 1. April 1968 erschien die Regionalausgabe Bild München zum ersten Mal. Nach der Mondlandung erschien am 21. Juli 1969 das erste Farbfoto in der Bild-Zeitung. Sie druckte aus diesem Anlass unter das Logo den Schriftzug „Mond-Zeitung“ und machte mit der vielfach zitierten Schlagzeile „Der Mond ist jetzt ein Ami“ auf.

Am 11. April 1968 wurde der Studentenführer Rudi Dutschke von Josef Bachmann in Berlin angeschossen. Viele gaben der Bild-Zeitung und ihrer Berichterstattung über Dutschke und die Studentenbewegung eine Mitschuld an dem Attentat. „Bild schoss mit!“, hieß es. Es folgten schwere Unruhen in West-Berlin und anderen Städten. Demonstranten versuchten das Springer-Haus in Berlin zu stürmen und setzten Bild-Lieferwagen in Brand. Die Hamburger Druckerei wurde belagert, um die Auslieferung der Zeitung zu verhindern, die Bild-Redaktion in München wurde von Studenten verwüstet.

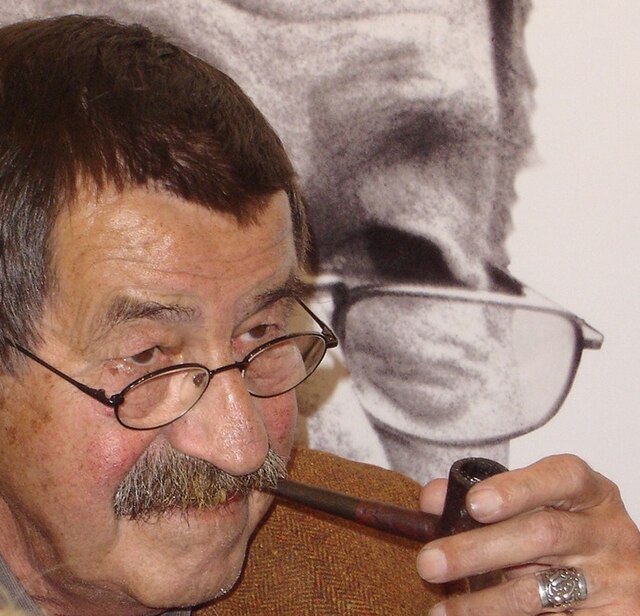

Viele namhafte linke deutsche Intellektuelle wandten sich 1967 öffentlich gegen die Zeitungen des Axel-Springer-Verlages und damit vor allem gegen die Bild-Zeitung. Bedeutende ehemalige Mitglieder der Gruppe 47 um Günter Grass, Peter Rühmkorf und Klaus Staeck begründeten die Anti-Bild-Kampagne mit der Unterschriftenaktion „Wir arbeiten nicht für Springer-Zeitungen“. Die Schriftsteller befürchteten eine „Einschränkung und Verletzung der Meinungsfreiheit“ und eine „Gefährdung der Grundlagen der parlamentarischen Demokratie in Deutschland“ durch die Marktmacht des Konzerns. Weitere Unterzeichner waren Heinrich Böll, Jürgen Habermas sowie Gewerkschafter und Politiker.

Intellektuelle wie Theodor Adorno, Heinrich Böll, Ludwig von Friedeburg, Eugen Kogon, Golo Mann und Alexander Mitscherlich unterzeichneten nach dem Dutschke-Attentat eine „Erklärung zum Mordanschlag“, in der sie eine öffentliche Diskussion über die Marktmacht Springers fordern.[17]

2006 gab Günter Grass nach Jahrzehnten zu verstehen, von dem Boykott abrücken zu wollen, wenn sich der Springer-Konzern für die verletzende Art entschuldige, mit der die Zeitungen des Konzerns das Werk von Heinrich Böll begleitet hätten. 2006 traf sich Springer-Vorstandschef Mathias Döpfner mehrfach mit Günter Grass und kündigte an „im Hinblick auf 1968 für den Axel-Springer-Verlag eine selbstkritische Revision zu führen.“ Auszüge des Streitgesprächs, das der Publizist Manfred Bissinger moderierte, wurden im Juni 2006 im Spiegel abgedruckt. Das Gespräch ist im Steidl Verlag unter dem Titel Die Springer-Kontroverse als Taschenbuch herausgegeben worden.

Die 1970er-Jahre

Durch die eskalierte Auseinandersetzung mit der Studentenbewegung 1968 und vielen Intellektuellen befand sich die Zeitung in den 1970ern im Zentrum der Kritik. Die öffentlichen Auseinandersetzungen führten zu einem Auflagenrückgang um 1 Million Exemplare. Am 6. August 1971 übernahm Günter Prinz die Chefredaktion der Bild-Zeitung. Mit seinem Stil, einem „Mix aus Sex, Facts und Fiction, aus Politik, Verbrechen und Verbrauchertipps“ schaffte er es in verhältnismäßig kurzer Zeit, die Auflage wieder auf über 4 Millionen zu steigern.[18] Seit Ende 1971 trägt das Bild-Logo auf der Titelseite statt der Bezeichnung „Zeitung“ den Slogan „unabhängig – überparteilich“.[19]

Günter Prinz ist Erfinder von Ein Herz für Kinder, einer Spenden- und Hilfsaktion, mit der die Bild bis 2006 über 25 Millionen Euro sammelte. Zeitweise klebte Ende der 1970er-Jahre auf jedem zweiten westdeutschen Pkw ein Aufkleber mit dem roten Herzen. Nach eigenen Angaben wurden 80 Millionen Stück verteilt.[18] Prinz entwickelte auch die Aktion Bild kämpft für Sie. Innerhalb von zwei Jahren erhielt die Redaktion 2 Millionen Zuschriften mit der Bitte um Unterstützung. In den 1970er-Jahren entstanden in den Ballungsgebieten 15 weitere Regionalausgaben. 1961 hatten 80 % aller Leser die zentral produzierte Bundesausgabe erhalten. 1977 waren es nur noch 10 %.

Am 19. Mai 1972 verübten Ulrike Meinhof und andere Terroristen der Roten Armee Fraktion einen Bombenanschlag auf das Verlagshaus der Axel Springer AG in Hamburg. Es gab 38 Verletzte. In zwei Privathäusern von Axel Springer kam es im selben Jahr zu Brandanschlägen. Daraufhin wurden die Sicherheitsvorkehrungen in allen Bild-Redaktionen verstärkt.

1974 analysierte der Soziologe Horst Holzer die Bild-Leserschaft.[20] Die Leser setzten sich demnach wie folgt zusammen:

- 34 % Facharbeiter

- 23 % sonstige Arbeiter

- 23 % sonstige Beamte und Angestellte

- 10 % Inhaber und Leiter von Unternehmen, Angehörige freier Berufe, selbstständige Gewerbetreibende

- 4 % leitende Beamte und Angestellte

- 3 % Angehörige der landwirtschaftlichen Berufe

- 3 % Sonstige

Heinrich Böll spielte in seiner 1974 erschienenen Erzählung Die verlorene Ehre der Katharina Blum, in der er die Gnadenlosigkeit des Boulevardjournalismus anprangert, auf Bild an. In seinem Vorwort schrieb er: „Personen und Handlung dieser Erzählung sind frei erfunden. Sollten sich bei der Schilderung gewisser journalistischer Praktiken Ähnlichkeiten mit den Praktiken der Bild ergeben haben, so sind diese Ähnlichkeiten weder beabsichtigt noch zufällig, sondern unvermeidlich.“

Im Mai 1977 erschien im Rowohlt Taschenbuch-Verlag Schlagzeile – Ein «Bild-Reporter» berichtet des ehemaligen Bild-Mitarbeiters Hans Schultes-Willekes, in dem er anhand von Fallbeispielen detailliert den Arbeitsalltag in der Redaktion des Boulevardblattes schildert.

Ebenfalls im Frühjahr 1977 arbeitete der Schriftsteller und investigative Journalist Günter Wallraff dreieinhalb Monate lang unerkannt unter dem Pseudonym Hans Esser als Lokalreporter für Bild in Hannover. Er veröffentlichte danach die Anti-Bild-Trilogie Der Aufmacher, Zeugen der Anklage und Das „Bild“-Handbuch, in der er der Bild schwere journalistische Versäumnisse nachwies. Die Wallraff-Enthüllungen wurden zu einem der größten Presseskandale der Bundesrepublik. Der WDR produzierte 1980 dazu einen Bericht, der allerdings vom WDR mit einem Sperrvermerk versehen wurde. Dieser Film wurde erst im August 2010 freigegeben.[21]

Nach Wallraffs Recherchen bei Bild sprach der Deutsche Presserat 1977 sechs Rügen gegen Bild aus, die auf Wallraffs Buch basierten. Wallraff selbst wurde „für seine unzulässige verdeckte Recherche“ einmal gerügt.[22] Die Verhandlungen über die Rügen im Fall Wallraff stürzten den Deutschen Presserat 1977 in eine tiefe Krise, die faktisch zu einer siebenjährigen Handlungsunfähigkeit des Gremiums führte. Erst Ende 1985 konnte die Krise mit einer Reihe von gemeinsamen Selbstverpflichtungen aller Verlage gelöst werden. Enthalten ist die Verpflichtung, Rügen und Stellungnahmen des Presserates im eigenen Blatt zu veröffentlichen.

Noch bevor Wallraff sein Buch veröffentlichte, ging der Verlag in die Offensive und griff ihn scharf an. In der Serie „Wallraff log…“ wurden vermeintliche Begebenheiten aus seiner Tätigkeit in der Bild-Redaktion berichtet. So seien etwa als Folge seiner falschen Berichterstattung einer Frau die Kinder weggenommen worden, außerdem wurde er unter anderem als Gewohnheitstrinker dargestellt, der bereits morgens gläserweise Whisky konsumiert habe. Seiner Aussage nach wurde seine Mutter von Nachbarn daraufhin regelmäßig mitleidig angesprochen, was sie für einen missratenen Sohn habe. In der 1977 erschienenen Auflage von Der Aufmacher stellte Wallraff die Behauptungen der Zeitung über seine angeblichen Fehler ebenso dar wie die Gegendarstellung der davon betroffenen Personen.

Der Springer-Verlag strengte mehrere Prozesse gegen Wallraff an, so dass dieser einige Passagen aus seinem Buch bei den nächsten Auflagen weglassen musste. Dies betraf vor allem zitierte Dialoge mit einzelnen Bild-Mitarbeitern, die sich auf ihr Persönlichkeitsrecht beriefen. Die Prozesse dauerten bis 1984. Der Bundesgerichtshof entschied zu Gunsten Wallraffs.[23] Dagegen legte der Springer-Konzern eine Verfassungsbeschwerde beim Bundesverfassungsgericht ein. In seinem Grundsatzurteil vom 25. Januar 1984 rügte dieses lediglich die teils wörtliche Schilderung einer Redaktionskonferenz und entschied ansonsten zugunsten Wallraffs.[24] 1979 stieg die Druckauflage von Bild auf 5.792.400 Exemplare an.

Die 1980er-Jahre

1980 erschien in der Bild-Zeitung eine der bekanntesten Falschmeldungen der deutschen Pressegeschichte. Mit der Schlagzeile „Juhnke: 17 Millionen von Stahlerbin“ wurde behauptet, der Entertainer Harald Juhnke habe 17 Millionen D-Mark geerbt, was sich wenig später als unwahr und erfunden herausstellte. Bild selbst korrigierte sich einige Tage darauf mit der Schlagzeile „17-Mio-Juhnke wieder arm“.[25] 1984 konstruierte die Bild ein angebliches Zerwürfnis zwischen Bundeskanzler Kohl und dem bayerischen Ministerpräsidenten Franz Josef Strauß, sodass sich dieser bei Chefredakteur Horst Fust über „unverantwortlich hetzerische Überschriften und einen falschen Text“ beschwerte.[26]

1982 übersprang Bild bei der täglichen Auflage die Fünf-Millionen-Marke, konnte sie jedoch nicht stabilisieren. 1985 starb Axel Springer. Vor seinem Tod hatten 24 Jahre hindurch zwei Männer Bild geleitet: Boenisch und Prinz. Nun wechselten die Chefredakteure häufiger. Zwischen 1989 und 1991 gab es sogar ein Doppelgespann aus zwei gleichberechtigten Chefredakteuren.

Der Bild-Gründer verpflichtete seine Erben, seinen Nachlass bis zum Jahre 2015 nicht zu verkaufen. Heute wird sein Erbe überwiegend von seiner fünften Ehefrau Friede Springer verwaltet. Bis 1990 entstanden neun weitere Regionalredaktionen in Westdeutschland.

Springers Berater und Sicherheitschef, der ehemalige Pressesprecher im NS-Außenministerium Paul Karl Schmidt alias Paul Carell schrieb am 13. Dezember 1981 zum Russland-Feldzug „wie es wirklich war“ und noch sechs Jahre nach dem Tod des Verlegers am 5. Februar 1991 zum 20. Tag der Bodenoffensive im Golfkrieg in Bild.[27]

Die 1990er-Jahre

Anfang 1990 gründete Bild in Dresden, Leipzig, Chemnitz, Magdeburg, Halle und Mecklenburg-Vorpommern neue lokale Redaktionen. Die Auflage lag 1990 bei 4,5 Millionen Exemplaren und blieb bis 1998 konstant. Trotz des neuen Marktes in den fünf neuen Ländern der ehemaligen DDR konnte Bild die Auflage nicht steigern.

Am 27. Februar 1991 erschien Bild mit der Schlagzeile „Der Umfaller“, die den damaligen Bundeskanzler Helmut Kohl um 90 Grad gedreht zeigte. Sie bezog sich auf Steuererhöhungen in Folge der deutschen Einheit, die Kohl im Wahlkampf 1990 noch kategorisch ausgeschlossen hatte. Die Schlagzeile wurde später vielfach zitiert.[28]

Von 1994 bis 2009 wurde der Bild-Osgar jährlich von der Leipziger Bild verliehen. Ausgezeichnet werden Menschen, die sich um Frieden, Freiheit und die Deutsche Einheit verdient gemacht haben. Der Preis ist eine Porzellanfigur aus der Königlichen Porzellan-Manufaktur Berlin. Bis einschließlich 2006 wurden 74 Preisträger gekürt.

Die Rechtschreibreform von 1996 wurde von Bild zeitweise abgelehnt. Nachdem die Reform 1999 zunächst übernommen worden war, entschied man sich 2004 für eine an die traditionelle Rechtschreibung angelehnte sogenannte „Hausorthographie“. Diese wurde im August 2005 noch einmal erweitert. Zugleich wurde eine öffentlichkeitswirksame Kampagne gegen die von Bild als „Schlechtschreibreform“ kritisierte Reform gestartet. 2006 gab Bild jedoch wie der Spiegel und der Stern den Widerstand gegen die Reform auf.[29] Am 7. März 2006 gab der Springer-Konzern bekannt, den Beschluss der Kultusministerkonferenz vom 2. März für die reformierte Rechtschreibung entsprechend den Vorschlägen des Rats für deutsche Rechtschreibung für alle Erzeugnisse zu übernehmen, jedoch in Fällen von mehreren zulässigen Schreibweisen weitgehend die klassische Form anzuwenden.

Die 2000er-Jahre

Nach 1998 wurde Bild von dem allgemeinen wirtschaftlichen Rückgang der Zeitungsbranche Ende der 1990er erfasst. Durch das aufstrebende Internet als neue journalistische Konkurrenz und die allgemein abnehmende Nachfrage nach Print-Anzeigen verlor Bild zwischen 1998 und 2006 1 Million Leser.[30] Bis heute ist dieser Trend nicht gebrochen. Zusätzliche Belastung war die aufwendige Erweiterung des neuen Springer-Hauptsitzes in Berlin nach der Wiedervereinigung, der etwa 400 Millionen Euro kostete, und der Umzug der Redaktionen von Bild und Bild am Sonntag von Hamburg nach Berlin, der im März 2008 endgültig abgeschlossen sein sollte. Zum 1. Januar 2001, die Auflage lag bei 4,36 Millionen Exemplaren, wurde Kai Diekmann zum Chefredakteur sowie zum Herausgeber von Bild und Bild am Sonntag berufen. 2005 war sie auf Platz sechs der größten Tageszeitungen der Welt.[31]

2003 verneinte das Berliner Landgericht einen Anspruch Kai Diekmanns auf Schadensersatz, nachdem dieser die tageszeitung (taz) verklagt hatte, als taz-Autor Gerhard Henschel am 8. Mai 2002 auf der Satire-Seite Die Wahrheit als Parodie auf die Berichterstattung der Bild behauptete, Diekmann habe sich in Miami seinen Penis mit Leichenteilen vergeblich operativ verlängern lassen wollen. Als Begründung wurde seitens des Gerichts angeführt, dass Diekmann als Chefredakteur der Bild „bewusst seinen wirtschaftlichen Vorteil aus der Persönlichkeitsrechtsverletzung anderer sucht“ und daher „weniger schwer durch die Verletzung seines eigenen Persönlichkeitsrechtes belastet wird“. Er müsse „davon ausgehen, dass diejenigen Maßstäbe, die er anderen gegenüber anlegt, auch für ihn selbst von Belang sind“.[32] Einer Berufung dagegen wurde vom Kammergericht keine Aussicht auf Erfolg gegeben, beide Seiten zogen daraufhin ihre Berufung zurück.[33][34]

Im März 2004 belegte der damalige deutsche Bundeskanzler Gerhard Schröder (SPD) Bild mit einem Interview-Boykott, weil sie seiner Ansicht nach die Arbeit seiner Regierung einseitig negativ darstellte.

Am 20. April 2005 machte die Bild-Zeitung anlässlich der Wahl Joseph Kardinal Ratzingers zum Papst mit der Schlagzeile „Wir sind Papst!“ auf. Später wurde die Schlagzeile vielfach zitiert. Anlässlich des Papstbesuchs in Deutschland 2011 brachte der Verlag die Titelseite vom 20. April 2005 als 2880 Quadratmeter großen Druck an der Fassade des Axel-Springer-Hochhauses in Berlin an.[35]

Im Sommer 2005 erschienen in deutschen Programmkinos Werbespots der tageszeitung (taz), die sich mit Bild und ihren Lesern befassten.[36][37] Die Axel Springer AG ließ die Ausstrahlung der beiden Kino-Spots per einstweiliger Verfügung untersagen. Der Verlag argumentierte, dass es sich dabei um eine „Rufausbeutung“ zu Lasten der Bild-Zeitung handele. Das Hanseatische Oberlandesgericht in Hamburg erklärte 2007, im taz-Spot würden Bild-Leser als „dumm und begriffsstutzig“ dargestellt. Aus Sicht der Richter erweckte der Spot die Vorstellung, die Leser seien nicht in der Lage, die anspruchsvolle taz zu verstehen. Zwar sei der Spot „witzig“ und „künstlerisch anspruchsvoll“, trotz eines „nicht unerheblichen Wahrheitskerns“ hielten sie den Spot dennoch für „unangemessen“.[37] In der Revisionsverhandlung vor dem Bundesgerichtshof hob dieser in seinem Urteil[38] vom 1. Oktober 2009 die Entscheidungen der Vorinstanzen auf und wies die Klage ab.[39] Die taz durfte die beiden preisgekrönten Werbespots somit wieder einsetzen.

2006 forderte die Zeitung ihre Leser unter dem Projektnamen „BILD-Leserreporter 1414“ auf, „Schnappschüsse“ aktueller Geschehnisse einzuschicken. Der Spiegel vermutete in den Einsendern abschätzig „Hobby-Knipser, Pseudo-Journalisten, Unfall-Gaffer und Feierabend-Spanner“, die FAZ fürchtete eine „flächendeckende Paparazzisierung der Gesellschaft“. Bis zum Jahr 2010 gingen in der Redaktion 685.595[40] Bilder ein, von denen 13.514 (ca. 2 %) in das Blatt aufgenommen und mit je 50 (regional) oder 250 (bundesweit) Euro vergütet wurden. Die Zeitung zahlte für die Fotos insgesamt 2,3 Millionen Euro. Insbesondere die Honorierung der Beiträge führt immer wieder zu heftiger Kritik.[41][42] Der Zeitung wurde vorgeworfen, nicht oder mangelhaft auf rechtliche Belange hingewiesen zu haben.[43] Bei Verkehrsunfällen und anderen Notfalleinsätzen kam es zu Störungen durch selbst ernannte Leserreporter.[44] Im Dezember 2008 wurde von Lidl und Bild in einer Gemeinschaftsaktion Videokameras für Bild-Leserreporter angepriesen.[45] Diese Aktion führte zu kontroversen Diskussionen in den Medien.[46]

Am 11. Juni 2006 führte Bild eine Korrekturspalte an einem festen Ort, auf der Seite 2, ein, in der Falschmeldungen berichtigt und vorherige Darstellungen relativiert werden sollen. Diese stellt einen freiwilligen redaktionellen Widerruf dar und ist nicht mit einer Gegendarstellung zu verwechseln, zu der die Zeitung im Einzelfall verurteilt werden kann. Eine falsche Angabe unter einem Aktfoto der Wetter-Moderatorin Andrea Kempter auf der Bild-Titelseite vom 10. Juni 2006 wurde zum Anlass genommen, diese Korrekturspalte einzuführen. Im Text wurde die als „rassige Schönheit“ beschriebene Dame als Sat.1-Wetterfee bezeichnet. Tatsächlich war sie jedoch nicht bei Sat.1 tätig, sondern Wetter-Ansagerin des Nachrichtensenders N24. Bei US-amerikanischen Zeitungen sind solche Spalten seit Jahrzehnten etabliert.[47]

2007 stieg der Springer-Verlag mit dem Markentarif BildMobil in das Mobilfunkgeschäft ein,[48] die 2016 von der Marke BILDconnect abgelöst wurde.[49]

Am 16. Mai 2007 verabschiedete der Vorstand des Axel-Springer-Verlages den Beschluss, dass die Redaktion von Bild und der Bild am Sonntag nach Berlin umgesiedelt werden soll. In Hamburg verbleibt lediglich eine Lokalredaktion. Am 24. Mai 2007 schränkte der Vorstand den Beschluss dahingehend ein, dass ab März 2008 etwa 500 Mitarbeiter aus den Redaktionen nach Berlin ziehen und die Bereiche Vertrieb, Logistik sowie Teile der Herstellung in Hamburg verbleiben sollen.[50] Für den Standort Hamburg wurde mit dem Betriebsrat eine am 30. Juni 2013 auslaufende fünfjährige Standortgarantie vereinbart.

Mitte des Jahres 2008 sorgte Bild für einen Skandal im Vereinigten Königreich. Bild druckte einen Ratgeber, wie für deutsche Urlauber der Kontakt mit britischen Touristen zu vermeiden sei, und lehnte sich in der Berichterstattung an Stereotypen an, zum Beispiel mit der Anrede „Liebe Tommies“ in einem der Artikel oder mit einem Schaukasten, in dem der britische Tourist mit einem „knallroten Gesicht, wabbelig-weichem Bierbauch, kurzen, raspeligen Haaren“ beschrieben wurde.[51] Dies fand in mehreren britischen Medien, unter anderem der BBC und der Independent Wiedergabe.

Der ehemalige Bild-Herausgeber Kai Diekmann hat mit dem Negativimage der Bild kokettiert. So wurde er Mitglied der Verlagsgenossenschaft, die die Bild-kritische taz herausgibt, und sprach 2009 auf deren Generalversammlung. Außerdem unterhielt er mit dem NDR-Medienmagazin Zapp einen regelmäßigen Briefwechsel, in dem er „Sünden“ der Bild als Themen für die Sendung vorschlug.[52]

Die 2010er-Jahre

Im Februar 2011 plante das Verteidigungsministerium mit Blick auf die Aussetzung der Wehrpflicht eine große Anzeigenkampagne, die exklusiv in Bild und BamS geschaltet wurde.[53][54][55]

Im Januar 2012 überholte die britische The Sun erstmals die weiterhin sinkende Auflage der Bild und löste sie als auflagenstärkste Zeitung Europas ab.[56]

Anfang Januar 2012 berichtete die Frankfurter Allgemeine Sonntagszeitung, dass der Bundespräsident Christian Wulff am 12. Dezember 2011 versucht habe, bei Kai Diekmann, dem Chefredakteur der Bild, bei Mathias Döpfner, dem Vorstandsvorsitzenden des Axel Springer Verlages, und bei der Verlegerin Friede Springer telefonisch und unter Androhung von Strafanzeigen, Berichterstattung über die Finanzierung seines Privathauses zu verhindern.[57] Der Text der Mailbox-Nachricht an Diekmann wurde zunächst nicht veröffentlicht, jedoch zitierten zahlreiche Zeitungen Abschnitte daraus. Eine Veröffentlichung des Telefonats seitens Bild, wie von ihrem Chefredakteur Diekmann am 5. Januar 2012 in einem offenen Brief erbeten, lehnte Wulff zunächst ab.[58] Nachdem ihm die Bild-Zeitung die Abschrift der Mailbox-Nachricht zukommen ließ, stellte Wulff die Veröffentlichung, die er als „Tabubruch“ bezeichnete, in die Verantwortlichkeit der Bild-Zeitung.[59] Bild veröffentlichte daraufhin den Text der Nachricht.[60]

Am 9. März 2012 gab Bild bekannt, dass sie die „Seite-1-Mieze“ nach fast 28 Jahren und rund 5000 Nackt-Models von der Titelseite abschaffen und zukünftig nur noch im Innenteil zeigen würde.[61][62] Eigene Oben-ohne-Produktionen wurden 2018 eingestellt. Zuvor hatte eine Aktivistin die Kampagne Stop Bild Sexism gestartet.[63]

Am 23. Juni 2012 verteilte Bild anlässlich ihres 60-jährigen Bestehens in alle deutschen Haushalte eine Sonderausgabe.[64] In ihrer Anzeigenpreisliste nannte Bild hierfür einen Anzeigenpreis von 4 Mio. Euro für eine ganze Seite. Gegen die Gratisverteilung hatte sich ab 11. April 2012 Widerstand formiert. Das Aktionsbündnis Alle gegen Bild[65] ermöglichte einen juristisch wirksamen Online-Widerspruch gegen die Verteilung in den eigenen Briefkasten.[66] Innerhalb von zwölf Tagen machten über 200.000 Bürger davon Gebrauch.[67] Bild kündigte an, diese Widersprüche bei der Verteilung an 41 Millionen Haushalte zu berücksichtigen. Dies wurde dadurch realisiert, indem jedem Haushalt, der widersprochen hatte, durch den Springer-Verlag ein großer roter Infopost-Umschlag zugesandt wurde. Die Postboten hatten die Anweisung, diesen Haushalten auf keinen Fall eine Bild-Zeitung zuzustellen.

Im Juli 2013 kündigte der Springer-Konzern im Rahmen einer Neuordnung seiner Print-Sparte die Vereinigung der Redaktionen von B.Z. und der Berliner Ausgabe der Bild an.[68]

Seit dem 13. Oktober 2015 unterbindet bild.de die Nutzung mit aktiviertem Werbeblocker.[69] Gegen Anleitungen zum Umgehen der Sperren leitete Bild juristische Schritte ein.[70]

Zum Jahreswechsel 2015/16 gab Diekmann den Posten des Chefredakteurs der Bild auf, blieb jedoch Herausgeber der Zeitung. Diekmanns bisherige Stellvertreterin und Leiterin des Ressorts Unterhaltung Tanit Koch übernahm die Stelle, sie war damit die erste Chefredakteurin des Boulevardblatts.[71] Nachdem Diekmann Ende Januar 2017 den Verlag verlassen hatte, wurde der Posten des Herausgebers wieder abgeschafft und der Chefredakteur Digital Julian Reichelt wurde Vorsitzender der Chefredaktionen.[72] Anlässlich des 65-jährigen Jubiläums verteilte die Deutsche Post am 22. Juni 2017 im Auftrag der Bild eine kostenlose Sonderausgabe an 41 Millionen deutsche Haushalte.[73]

Im Februar 2018 gab Tanit Koch bekannt, ihre Position als Chefredakteurin der Bild-Zeitung nach zwei Jahren aufzugeben. Ursächlich waren laut Medienberichten Konflikte mit dem Vorsitzenden der Chefredaktionen und Chefredakteur Digital Julian Reichelt, der Kochs Position ab März 2018 zusätzlich übernahm und somit drei wichtige Führungspositionen gleichzeitig innehatte.[74]

Im September 2019 berichtete das Medienmagazin Horizont, dass der Axel-Springer-Verlag die Eigenständigkeit von Bild und Bild am Sonntag beendet und beide Marken unter der Führung von Gesamtchefredakteur Julian Reichelt fusionieren.[75]

Die 2020er-Jahre

Im Dezember 2020 erschien beim Streamingdienst Amazon Prime die siebenteilige Dokumentation Bild.Macht.Deutschland?, die die Arbeit in der Bild-Redaktion detailliert beobachtet. Seit Herbst 2019 ließ sich die Chefredaktion von Kamerateams begleiten. In der Frankfurter Allgemeinen Zeitung wurde die Dokumentation als zu wenig kritisch bezeichnet.[76]

Im März 2021 wurde bekannt, dass sich Chefredakteur Julian Reichelt u. a. wegen Vorwürfen des Machtmissbrauchs und der Ausnutzung von Abhängigkeitsverhältnissen gegenüber Mitarbeiterinnen einer Untersuchung im eigenen Haus stellen muss. Der Springer-Verlag beauftragte die Rechtsanwaltskanzlei Freshfields, den Sachverhalt und mögliche Compliance-Verstöße zu untersuchen.[77][78] Auf eigenen Wunsch hin wurde Reichelt bis zur Klärung der Vorwürfe befristet freigestellt. Knapp zwei Wochen später kehrte er nach Abschluss des Verfahrens zurück. Der Springerverlag führte aus, dass es „keine Anhaltspunkte für sexuelle Belästigung oder Nötigung“ gegeben habe. Reichelt räumte seinerseits eine Vermischung beruflicher und privater Beziehungen ein.[79] Alexandra Würzbach, die in der Zwischenzeit die Leitung der Bild-Redaktion innehatte, wurde dauerhaft Co-Chefredakteurin.[80]

Am 12. April 2021 wurde bekannt, dass WeltN24 noch vor der anvisierten Bundestagswahl im September 2021 Bild als Fernsehsender starten soll. Die dafür notwendige Sendelizenz sei bereits bei der MABB beantragt. Teile des geplanten Programms sollen parallel auf N24 Doku ausgestrahlt werden.[81]

Am 18. Oktober 2021 wurde Julian Reichelt, der bereits am 26. April seine Funktion als Geschäftsführer der Bild-Gruppe wegen „Fehler in der Amts- und Personalführung“[82] verloren hatte, endgültig von seinen Aufgaben als Chefredakteur entbunden. Seiner Entlassung gingen Medienberichte, unter anderem in der New York Times, im Zusammenhang der im März abgeschlossenen, hausinternen Untersuchung voraus, aus denen das Unternehmen „neue Erkenntnisse über das aktuelle Verhalten Reichelts“ gewonnen habe. Reichelt soll auch nach Abschluss des Verfahrens „Privates und Berufliches nicht klar getrennt und dem Vorstand darüber die Unwahrheit gesagt“ haben. Nachfolger Reichelts wurde Johannes Boie, der zuvor Chefredakteur der ebenfalls zur Axel Springer SE gehörenden Welt am Sonntag war. Er wurde Vorsitzender der aus ihm, Alexandra Würzbach und Claus Strunz bestehenden Chefredaktion. Würzbach blieb Chefredakteurin der Bild am Sonntag und Verantwortliche für das Personal- und Redaktionsmanagement. Strunz wurde Chefredakteur für das Bewegtbildangebot.[83] Im Zusammenhang mit den Vorgängen wurde auch bekannt, dass es im Frühjahr möglicherweise zu einer Einflussnahme auf die Untersuchungen gekommen sei. So berichtete die The New York Times am Vortag der Entlassung Reichelts von einer Nachricht des Vorstandsvorsitzenden der Axel Springer SE, Mathias Döpfner, in der er Reichelts Berichterstattung und dessen kritisch Auseinandersetzung mit den staatlichen Corona-Restriktionen lobte. Die Nachricht, von der der Zeitung eine Kopie vorliege, erfolgte, als die Compliance-Ermittlungen bereits im Gange waren. Sie beinhalte demnach u. a. die Aussage, dass man mit den Ermittlungen besonders vorsichtig umgehen müsse, da Reichelt wirklich der letzte und einzige Journalist in Deutschland sei, der noch mutig gegen den neuen DDR-Autoritätsstaat rebelliert.[84] Der Springer-Verlag hat nach eigener Angabe im Zusammenhang mit Reichelts Entlassung seinerseits rechtliche Schritte gegen nicht näher benannte Dritte eingeleitet, da sie versucht haben sollen, die hausinterne Untersuchung mit mutmaßlich rechtswidrigen Mitteln zu Ungunsten Reichelts zu instrumentalisieren und zu beeinflussen, darunter die „verbotene Verwendung und Nutzung vertraulicher Protokolle aus der Befragung von Zeugen“ sowie die „Offenlegung von Geschäftsgeheimnissen und privater Kommunikation“.[85] Reichelts Entlassung wurde auch mit der Entscheidung des Springerverlags zum Kauf von politico und mit dem Einfluss des Großinvestors Kohlberg Kravis Roberts in Verbindung gebracht: „In Verdacht zu geraten, die Vorwürfe nicht ernst zu nehmen, sei KKR nicht vermittelbar. Und ohne KKR seien wiederum Döpfners Wachstumspläne nicht denkbar.“ „Der US-Markt, auf dem andere Regeln gelten, ist schlichtweg wichtiger, als Reichelt weiter Deckung zu gewähren“, wird Leonard Novy zitiert, Direktor des Instituts für Medien- und Kommunikationspolitik in Berlin und Köln.[86]

Im vierten Quartal des Jahres 2021 fiel die täglich verkaufte Auflage der Bild-Zeitung erstmals seit 1953 unter die Eine-Million-Marke.[87]

Im Zuge der COVID-19-Pandemie stellte sich Bild auf die Seite von Forschern, die für Lockerungen plädierten, und gegen solche, die sich für schärfere Maßnahmen aussprachen. 2020 forderte Bild kategorisch die Aufhebung von Schutzmaßnahmen gegen die Pandemie, warf aber zugleich der Regierung ein schlechtes Pandemiemanagement vor.[88] Am 8. Juli 2021 forderte Bild das Ende des „Regel-Wahnsinns“, im November kommentierte die Zeitung, angesichts explodierender Fallzahlen, sei man „wieder nicht vorbereitet“.[89]

Unter anderem griff Bild den Virologen Christian Drosten, Leiter der Virologie der Berliner Charité, scharf an. Am 25. Mai 2020 erschien das Blatt mit der Seite-1-Schlagzeile „Fragwürdige Methoden: Drosten-Studie über ansteckende Kinder grob falsch – Wie lange weiß der Star-Virologe schon davon?“ Die Kritik des Bild-Redakteurs Filipp Piatov bezog sich auf eine Vorveröffentlichung (Preprint) von Drosten, die im April 2020 publiziert worden war. Diese Studie verglich die Viruslasten bei Patienten mit deren jeweiligem Alter. Sie stellte bei Kindern und Jugendlichen keinen statistisch signifikanten Unterschied zu Erwachsenen fest und schrieb (analog zum Vorsichtsprinzip): Children may be as infectious as adults, zu Deutsch „Kinder könnten so infektiös wie Erwachsene sein“ – von Bild allerdings mit „können“ übersetzt.[90] Die Studie war bezüglich des Erregers SARS-CoV-2 eine der ersten ihrer Art. Auf Grundlage ihres damaligen vorläufigen Ergebnisses warnten die Autoren vor einer unbegrenzten Wiedereröffnung von Schulen und Kitas. Bild stützte ihre scharfe Kritik an der Studie auf kurze Zitate von Wissenschaftlern, hauptsächlich von Statistikern. Diese distanzierten sich am Erscheinungstag des Artikels öffentlich von der Berichterstattung. Mehrere gaben an, nicht direkt befragt worden zu sein. Der Wirtschaftsprofessor Jörg Stoye sagte, Bild habe Zitate von ihm aus einem auf Englisch verfassten Aufsatz „recht freihändig“ übersetzt.[91][92][93] Auch Politiker stellten sich schützend vor Drosten.[94][93]

Drosten hatte auf Twitter der Veröffentlichung des Zeitungsartikels vorgegriffen. Unter Beifügung des Screenshots einer E-Mail, die er von Piatov erhalten hatte, schrieb er an seine über 360.000 Twitter-Follower über die entsprechenden Vorbereitungen: „Interessant: die #Bild plant eine tendenziöse Berichterstattung über unsere Vorpublikation zu Viruslasten und bemüht dabei Zitatfetzen von Wissenschaftlern ohne Zusammenhang. Ich soll innerhalb von einer Stunde Stellung nehmen. Ich habe Besseres zu tun.“[92] Die Autorin und Tagesspiegel-Kolumnistin Hatice Akyün schrieb über die Reaktionen, die folgten: „Was Spiegel-Titelgeschichten und Presserat-Rügen jahrelang nicht geschafft haben, erledigt Dr. Drosten mal eben mit einem Tweet. Chapeau!“ Drosten und die Charité warfen der Bild außerdem vor, die telefonische Auskunft eines englischsprachigen Mitarbeiters verfälscht zu haben: Der Mitarbeiter habe gesagt, „dass man an einem Update der Studie arbeite“. Bild hingegen hatte geschrieben, dass andere Wissenschaftler den Charité-Forschern unsaubere Arbeit vorgeworfen hätten und dass diese Kritik nach ihren Informationen auch „Zustimmung in Drostens Forscherteam findet. Intern wurden die Fehler bereits eingestanden.“[95] Die Medienexpertin Johanna Haberer sprach von einem „Hochkochen“ eines Wissenschaftlerkonflikts zu einem „persönlichen Kleinkrieg“, der beim Thema Gesundheit „allerdings fahrlässig“ sei. Politiker und Wissenschaftler müssten in einer derartigen Situation „auch mal sagen dürfen ‚Ich weiß es nicht‘, ohne dass ihnen daraus gleich ein Strick gedreht“ werde. Mit einer Einteilung der Welt in „schwarz und weiß“ wie in der Bild komme man in einer solchen Epidemie nicht weiter. Drosten sei „nur ein Bauernopfer“; es gehe der Bild nicht um ihn, sondern darum, Bundeskanzlerin Angela Merkel „zu beschädigen“ und eine weitere Amtszeit Merkels zu verhindern. Bild habe sich „endgültig aus dem Diskurs gekegelt“.[96] Der damalige Chefredakteur Reichelt behauptete, die Veröffentlichung sei „legitime Berichterstattung“[97] gewesen; sie hätte auch Einfluss auf die Beschlüsse für Schul- und Kitaschließungen gehabt.[98] Mit dem Vorgehen, Drosten für seine Stellungnahme zu der Bild-Story nur eine Stunde Zeit einzuräumen, habe man sich „angreifbar gemacht“. Mathias Döpfner, Vorstandsvorsitzender der Axel Springer SE, nannte dies einen „dummen Fehler“. Reichelt sagte zu dem Vorwurf, die von Bild zitierten Wissenschaftler hätten einzelne statistische Verfahren und Schlussfolgerungen kritisiert und nicht die Studie insgesamt als „grob falsch“ bezeichnet, dies sei aus seiner Sicht „eine für Journalismus komplett zulässige Zuspitzung“.[96]

Am 11. September 2020 sprach der Deutsche Presserat eine Rüge gegen die Berichterstattung der Bild aus. Der Beschwerdeausschuss sah die journalistische Sorgfaltspflicht gemäß Ziffer 2 des Pressekodex verletzt: Die Redaktion habe unsauber zitiert und die Studie falsch übersetzt. Der Ausschuss kritisierte auch die Frist zur Stellungnahme Drostens als zu kurz.[99]

Am 4. Dezember 2021 titelte die Bild auf ihrer Titelseite Die Lockdown-Macher. Experten-Trio schenkt uns Frust zum Fest. Sie warf drei zur COVID-19-Pandemie forschenden Wissenschaftlern vor, sie trügen Schuld an politischen Entscheidungen zur Eindämmung der COVID-Pandemie. Genannt wurden Dirk Brockmann (HU), Viola Priesemann (MPI für Dynamik und Selbstorganisation) und Michael Meyer-Herrmann vom Helmholtz-Zentrum für Infektionsforschung. Die Humboldt-Universität legte deshalb Beschwerde beim Deutschen Presserat ein und verurteilte die Darstellung des Blattes als gefährliche und verantwortungslose Falschdarstellung. Die Allianz der Wissenschaftsorganisationen warf Bild vor, Wissenschaftler öffentlich zu diffamieren und persönlich für unbeliebte, aber notwendige Maßnahmen verantwortlich zu machen.[100][101][102] Der Presserat gab am 15. Dezember 2021 bekannt, ein Beschwerdeverfahren einzuleiten. Am 24. März 2022 wies er die Beschwerden als unbegründet zurück.[103]

Im Februar 2022 veröffentlichte die BILD online einen Paywall-Artikel mit Titel „Gesundheitsminister Lauterbach. Intensivstationen waren NIE überlastet!“, der zunächst online stark geteilt und u. a. von RT übernommen wurde und am Tag darauf auch auf der Titelseite der gedruckten Ausgabe zu sehen war. Daraufhin wurden Desinformationsvorwürfe gegen die Bild laut, da der Titel mehrere entscheidende Informationen unterschlug und somit Leser auf die falsche Fährte führte. Die Aussage stammte in Wirklichkeit weder von Lauterbach noch vom Bundesgesundheitsministerium (BMG). Vielmehr hatte das BMG zuvor auf eine Anfrage von Wolfgang Kubicki folgendes geantwortet: „Eine deutschlandweite, regional gleichzeitige Überlastung aller verfügbaren ITS-Kapazitäten, die eine systemische Unterversorgung von intensivpflichtigen COVID-19-Fällen oder deren strategische Verlegung ins Ausland bedeutet hätte, trat nicht ein.“[104] Auch in der Folge wurde die Lauterbach fälschlich zugeschriebene Aussage von BILD weiter gestreut. So erschien bei Bild ein inhaltlich kaum veränderter Artikel mit Titel „Horror-Szenarien traten nicht ein – Die Lauterbach-Wende bei den Intensivstationen!“ und auch bei BILD TV wiederholte dessen Programmchef Claus Strunz die Falschbehauptung, dass die Intensivstationen in Deutschland nie überlastet gewesen seien.[105]

Lauterbach äußerte daraufhin scharfe Kritik an der Darstellung und warf der Bild und dem Axel-Springer-Verlag vor, Kampagnen gegen ihn zu fahren und Unwahrheiten zu verbreiten, um „die Pandemie zu verharmlosen und die Schutzmaßnahmen zu diskreditieren“. Tatsächlich seien auf dem Höhepunkt der Pandemie 70 Prozent aller Intensivstationen „teilweise oder komplett überlastet“ gewesen, sodass Patienten teilweise in andere Bundesländer oder ausländische Krankenhäuser verlegt werden mussten, da vor Ort kein Platz mehr auf den Intensivstationen gewesen sei. Auch warf er der Bild-Redaktion vor, zu wissen, dass die Lage dramatisch gewesen sei. Dennoch zu schreiben, dass es „nie eine Bedrohung“ gegeben habe, sei eine „manipulative Falschmeldung“.[106] Auch der Intensivmediziner Uwe Janssens kritisierte, eine solche Schlagzeile sei zynisch, vor allem, wenn man die Situation des überarbeiteten Pflegepersonals sehe. Die Behandlung von Covid-Infizierten auf Intensivstationen sei weiterhin eine erhebliche Zusatzbelastung. Eine solche Berichterstattung beabsichtige, die Corona-Schutzmaßnahmen als falsch und übertrieben darzustellen. Intensivmedizinern werde zudem eine Profitgier und eine zu große Nähe zur Pharmaindustrie unterstellt.[107]

Seit März 2022 veröffentlicht Bild online ausgewählte Artikel in russischer Sprache über den russischen Überfall auf die Ukraine. Ende März wurde die Seite von der russischen Zensurbehörde Roskomnadsor gesperrt.[108]

Am 16. März 2023 wurden alle drei Bild-Chefredakteure, Johannes Boie, Claus Strunz und Alexandra Würzbach, abgelöst. Würzbach war zuletzt für die Bild am Sonntag zuständig, Strunz für das Bild-Bewegtbildangebot. Den Vorsitz der Chefredaktionen der Bild-Gruppe übernehme mit sofortiger Wirkung Marion Horn, teilte der Verlag in einer Pressemitteilung mit. Der bisherige Focus-Chefredakteur Robert Schneider werde am 17. April 2023 „wie geplant“ zweiter Bild-Chefredakteur.[109] Der Medienkonzern begründete die Neuaufstellung mit seiner Digitalstrategie. Hintergrund sei, dass sich Axel Springer perspektivisch vom gedruckten Zeitungsgeschäft verabschieden und ein reines Digitalunternehmen werden wolle. Das sei redaktionell, organisatorisch und kulturell eine fundamentale Transformation, infolge dieser sich Schneider auch einem Drogentest unterziehen musste.[109] Sie erfordere auch Veränderungen in der Chefredaktion, so der Chief Executive Officer (CEO) der Markengruppe Bild, Claudius Senst. Die 57-jährige Horn war bereits 25 Jahre für den Springer-Konzern tätig, ab Januar 2001 als Mitglied der Bild-Chefredaktion. Im Oktober 2013 übernahm sie als erste Frau die Leitung der Bild am Sonntag. 2019 verließ sie Axel Springer wegen der Zusammenlegung der Redaktionen von Bild und Bild am Sonntag zu einer Redaktion, der sie 2023 als Chefredakteurin vorsitzen wird. Die Redaktion wird von Marion Horn bis zum Antritt Schneiders zunächst allein geleitet, danach berichtet Schneider an Horn, die der Chefredaktion vorsitzen soll.[110][109] Der Chefredaktion gehören künftig auch fünf Stellvertreter an.[111]

Remove ads

Struktur und Verkauf

Die Zeitung erscheint montags bis samstags in einer Bundesausgabe und in 26 Regional- und Stadtausgaben, unterschiedlich in Umfang und Inhalt. Sonntags erscheint das Schwesterblatt Bild am Sonntag.

Bild war ursprünglich eine Kaufzeitung, kann aber mittlerweile auch abonniert werden. Dennoch wird sie auch heute noch wie die ersten Vertreter der Gattung Boulevardzeitung auf der Straße (Boulevard) angeboten. Die früher üblichen mobilen Zeitungsverkäufer wurden durch Automaten ergänzt und teilweise ersetzt. In einigen Städten wurde die Zeitungsautomaten 2019 aufgrund der Erhöhung der Sondernutzungsgebühren für die Straße abgebaut.[112]

Bild hat laut der Webseite (Stand März 2023)[113] 19 Redaktionen: eine für die Bundes-Ausgabe und 18 regionale Redaktionen in

Remove ads

Auflage und Leserschaft

Zusammenfassung

Kontext

Bild ist die auflagenstärkste Tageszeitung in Deutschland. Ihre Auflage beträgt gegenwärtig 815.350 Exemplare.[114] Das Blatt gehört zu den deutschen Zeitungen mit den größten Auflagenverlusten der vergangenen Jahre. Die verkaufte Auflage ist in den vergangenen 10 Jahren um durchschnittlich 8,2 % pro Jahr gesunken. Im vergangenen Jahr hat sie um 9,7 % abgenommen.[115] Der praktisch kontinuierliche Abwärtstrend fiel dabei stärker aus als bei fast allen anderen Boulevardzeitungen, überregionalen Tageszeitungen sowie Sonntags- und Wochenzeitungen.[116]

Bild erreichte 2006 nach Eigenangaben etwa 17,9 % der deutschen Gesamtbevölkerung ab 14 Jahren, also etwa 11,63 Millionen Menschen.[118] Davon waren etwa 4,30 Millionen Frauen und 7,33 Millionen (63 %) Männer.[119] 43 % der Leser haben einen Hauptschulabschluss mit Lehre, 35 % die mittlere Reife und 4 % die Hochschulreife. 7 % der Leser waren Selbstständige, 34 % waren Angestellte oder Beamte und 37 % waren Facharbeiter. Bei 65 % lag das Einkommen unter 2.000 Euro.[120]

Laut einer Analyse der Zeitschrift Journalist, herausgegeben durch den Deutschen Journalisten-Verband, aus dem Jahr 2018 erreiche Bild überwiegend ältere Männer ohne Abitur. Die in Deutschland stark wachsende Gruppe der Menschen mit guten und sehr guten Bildungsabschlüssen sei in der Leserschaft deutlich unterrepräsentiert. Bild könne daher keine Repräsentativität mehr beanspruchen.[121] Bild war 2019, wie seit Jahrzehnten, die meistzitierte Tageszeitung in Deutschland.[122]

2020 erzielte Bild eine Reichweite von rund 7,88 Millionen Leser pro Ausgabe mit der höchsten Reichweite in der Altersgruppe der 50- bis 59-Jährigen. Trotz des Reichweitenverlustes ist die Zeitung in Deutschland sowohl die reichweiten- als auch auflagenstärkste.[123] Zusätzlich zur gedruckten Auflage hatte Bild laut der IVW im April 2022 rund 603.000 zahlende Digital-Abonnenten und lag damit europaweit auf Rang 1.[124] 2023 glichen die digitalen Umsätze erstmals den Rückgang der Print-Erlöse aus.[125]

Remove ads

Online

Zusammenfassung

Kontext

Das Nachrichtenportal Bild.de startete als Zeitungspräsenz der Boulevardzeitung. Einer Studie des Reuters Institute for the Study of Journalism der Universität Oxford nach nutzen 13 Prozent der Befragten das Portal wöchentlich. Es liegt damit hinter der ARD (Tagesschau.de usw.), mit 17 Prozent, und T-Online, mit 16 Prozent.[126]

Die Zahl der Unique Visits ist seit Beginn der Datenerfassung kontinuierlich gestiegen. Im Januar 2022 wurden 491,2 Mio. Besuche der Internetseite gezählt, bei denen im Mittel 3,48 Seiten abgerufen wurden.[127]

Im Web war Bild zunächst 1996 unter der Marke Bild online vertreten. Axel Springer brachte die Bild-online-Inhalte in Partnerschaften mit AOL und 1997 mit der WAZ-Gruppe unter der Marke „Go On“[128] ein. Unter Udo Röbel startete 1999 die Arbeit am Neustart im „Projekt Z.“[129][130] Dabei entstand die neue Marke „Bild.de“. 2001 ging Bild mit der Online-Adresse „Bild.T-Online.de“ ein Joint Venture mit der Deutschen Telekom ein[131] – nach anfänglichen Bedenken des Bundeskartellamts.[132] Vorher war bereits das ZDF eine ähnliche Partnerschaft mit T-online.de eingegangen. Die Website wird seit dem Rückkauf der Telekom-Anteile (37 %) durch die Axel Springer SE 2008 als „BILD.de“ vermarktet.[133] Im Juni 2013 wurde ein Bezahlmodell eingeführt, so dass einige Inhalte nur nach Abschluss eines Abo zugänglich sind.[134]

Remove ads

Öffentliche Rezeption und Kritik

Zusammenfassung

Kontext

Stil und Populimusvorwurf

Die Boulevardzeitung Bild spricht ihre Leser vorzugsweise, aber nicht ausschließlich mit leichter Unterhaltung, Klatsch- und Skandalberichten an[135] und vermittelt dabei eine dramatisierte, auf Sensation fixierte Weltsicht.[136] Der meinungs- statt sachlich orientierte Stil der Bild, ihr Hang zur Vereinfachung und zur Sensation ist häufig der Kritik ausgesetzt. Kritik am Blatt, die es seit den 1960er-Jahren gibt, nahm Bild bisher nicht zum Anlass, die Art ihrer Berichterstattung zu ändern.[137]

Laut dem Medienexperten Jürn Kruse setzte Bild nach Reichelts Amtsantritt wieder stärker auf Stammtisch-Themen und Stimmungen. Sein Kurs sei „wesentlich härter – und auch populistischer“ gewesen. Es sei „die Methode, die beispielsweise Donald Trumps Lieblingssender Fox News in den USA verfolgt.“[138]

Die Publizisten und Kommunikationswissenschaftler Hans-Jürgen Arlt und Wolfgang Storz untersuchten 2011 im Auftrag der Otto-Brenner-Stiftung die Darstellung der Bild zur Griechenland- und Eurokrise 2010 und kamen zum Schluss, dass Bild lediglich anhand einer inhaltlichen Linie (z. B. die Darstellung der angeblich faulen Griechen) Botschaften an die Leser aussendet und hingegen kaum über die Sachverhalte informiert. Zwar bediene sich die Bild des journalistischen Handwerks, „aber nie, um Ziele des Journalismus zu verfolgen.“[139] Die Studie fand Beachtung in überregionalen deutschen Medien.[140]

Unter Beteiligung von TNS Emnid untersuchte die Gesellschaft Public Relations Agenturen (GPRA) das Vertrauen der Befragten in Printmedien. Der im April 2012 veröffentlichten Studie zufolge vertrauen dabei in die Bild-Zeitung 30 % der Befragten. Der Präsident der GPRA kommentierte das Ergebnis mit Blick auf die Wulff-Affäre: „Die Selbstwahrnehmung der BILD-Zeitung unterscheidet sich deutlich von der Realität. Sie besitzt keineswegs eine auf Vertrauen basierende Legitimation, über Moral und Gerechtigkeit in unserem Land zu urteilen.“[141]

Gemäß einer Studie aus 2024 des Reuters Institute for the Study of Journalism der Universität Oxford vertrauten 22 Prozent der Befragten der Bild-Zeitung. 57 Prozent misstrauten ihr. Dem Portal Tagesschau.de vertrauten hingegen 64 Prozent.[126]

Die Journalisten Mats Schönauer und Moritz Tschermak schrieben 2021 hinsichtlich der „Bild“-Berichterstattung über Kriminalfälle, dass die „klassische Rolle der Medien als vierte Gewalt“ der „Bild“-Redaktion anscheinend nicht ausreiche: „Wenn die Polizei nicht öffentlich nach einem Verdächtigen fahndet, fahndet Bild. Wenn von Gerichten kein schnelles Urteil zu erwarten ist, richtet Bild.“ Die „Bild“-Medien, so die Autoren, verstünden „sich offenbar als zweite bis vierte Gewalt im Staat“.[142]

Berichterstattung zu sozialen Gruppen

In den 2000er Jahren begann die Bild-Zeitung eine Kampagne vordergründig gegen den Missbrauch von Sozialleistungen. Dabei portraitierte sie Menschen wie Florida-Rolf und Arno Dübel öffentlichkeitswirksam als „Sozialschmarotzer“. Laut Kritikern war die Berichterstattung „ebenso unsachlichen wie tendenziös, dafür aber umso aggressiver“.[143] Die Bedrohung des deutschen Wohlstandes wurde dabei als gefährdet durch Arbeitslose dargestellt. Als Lösung der Arbeitslosigkeit wurde Druck auf die Arbeitslosen präsentiert.[144] Eine Untersuchung des arbeitgebernahen Instituts der deutschen Wirtschaft von 2022 beschäftigte sich mit der Berichterstattung der Bild zum Thema Ungleichheit und Armut. Menschen mit Fluchthintergrund werden demnach „in einer Vielzahl von Artikeln als ‚ehrlich‘ und ‚hochmotiviert‘ dargestellt, wohingegen Zugewanderte aus Osteuropa in den wenigen Berichten, in denen sie auftauchen, konsistent als ‚Armutsmigranten‘ abgewertet werden“. Altersarmut werde „stark emotional nachgezeichnet“. Arbeitslose werden als „‚Sozialschmarotzer‘ oder ‚Hartz-IV-Betrüger‘ portraitiert“. Die Berichterstattung untergrabe damit potenziell die Solidarität der bedürftigsten Gruppen. Es würde eine „Wertehierarchie“ aufbebaut, „die insbesondere unter Anhängern der rechtspopulistischen Alternative für Deutschland (AfD) verfängt“.[145]

Die taz und Report Mainz attestierten der Bild-Zeitung eine Kampagne gegen den Mindestlohn in Deutschland. Eine Verbindung zum Erwerb des Postzustellers PIN Group durch die Axel Springer AG und der Abhängigkeit von Geringverdienern in dem Bereich wurde angenommen. Döpfner bestritt eine Vermischung von Verlags- und Redaktionsinteressen.[146] Ver.di warf Bild „Aktionärsjournalismus“ vor. Der Chef des deutschen Journalistenverbandes, Michael Konken, sprach von einer Verletzung journalistischer Standards.[147]

Der Cum-Ex-Steuerbetrug wurde hingegen laut Darstellung des „private banking magazins“ mit einer „beschwichtigende[n] Berichterstattung“ durch die Bild-Zeitung begleitet.[148] Noch im Jahr 2020 schrieb die Boulevardzeitung von einer „vermeintlichen Cum-Ex-Affäre“.[149]

Kampagnenvorwürfe gegen Personen

Dem Blatt werden von Kritikern zahlreiche Eingriffe in die Privat- und Intimsphäre vorgeworfen. Dazu erklärte Springer-Chef Mathias Döpfner 2006: „Für die Bild-Zeitung gilt das Prinzip: Wer mit ihr im Aufzug nach oben fährt, der fährt auch mit ihr im Aufzug nach unten. Diese Entscheidung muss jeder für sich selbst treffen.“[150][151]

Vielfach zitiert wurde der Schriftsteller Max Goldt, der anlässlich der Berichterstattung über Ernst August von Hannover im Jahr 2000 die Bild-Zeitung in einem Text in der Titanic 2001 als „Organ der Niedertracht“ bezeichnete. Es sei „falsch, sie zu lesen“. Bild-Mitarbeiter seien „gesellschaftlich absolut inakzeptabel. Es wäre verfehlt, zu einem ihrer Redakteure freundlich oder auch nur höflich zu sein.“[152][153]

2012 untersuchten die beiden Publizisten in der Studie „Bild“ und Wulff die Bild-Berichterstattung über Christian Wulff, der so lange unterstützt wurde, bis er die Meinung vertrat, der Islam gehöre zu Deutschland. Danach sei er „in Grund und Boden geschrieben“ worden.[154]

Vorwurf der politischen Einflussnahme

In der 2013 erschienenen Studie Missbrauchte Politik untersuchen die Autoren den Einfluss der „Bild“ auf politische Entscheidungen, Methoden der versuchten Einflussnahme und ihre Wirksamkeit.[155]

Die Bild bezeichnet sich selbst als überparteilich, wird jedoch oft als CDU-nah bezeichnet.[156] Eine Studie des Kommunikationswissenschaftlers Frank Brettschneider und der Politikwissenschaftlerin Bettina Wagner zur Berichterstattung über die Bundestagswahl 2002 belegt eine implizite Wahlwerbung für die Unionsparteien und Edmund Stoiber. Über die SPD und Gerhard Schröder berichtete die Zeitung häufiger und negativer, ließ Unions-Politiker häufiger kommentieren und stellte die Themen der Unionsparteien in den Mittelpunkt ihrer Berichterstattung.[157] Auch bei der Bundestagswahl 2005 machte die Zeitung laut einer Analyse des Politikwissenschaftlers Oskar Niedermayer implizite Wahlwerbung für die Unionsparteien und Angela Merkel.[158] Zu einem ähnlichen Ergebnis kam 2008 eine Studie der Universität Hamburg, die die Berichterstattung zur Hamburger Bürgerschaftswahl 2008 untersuchte.[159][160]

Ende September 2018 bezeichnete der ehemalige stellvertretende Bild- und Bild-am-Sonntag-Chefredakteur Michael Spreng die Zeitung in einem Interview mit dem Tagesspiegel als „Vorfeldorganisation der AfD“. Bild versuche, „die Institutionen und Repräsentanten des Staats verächtlich zu machen“. Eine Gewalttat eines Flüchtlings gegen einen Deutschen werde „zur schreienden Schlagzeile“, wenn hingegen „ein Deutscher einen Syrer ersticht, wird dies mit ein paar Zeilen auf Seite 5 abgetan“. Häufig gebe es Artikel „gegen die angeblich zu lasche Justiz, gegen den angeblich untätigen Staat und die angeblich unfähigen Politiker“. Damit „zersetz[e]“ das Blatt „systematisch den Respekt vor den Institutionen und Repräsentanten des Staates und delegitimier[e] die liberale deutsche Demokratie“ und betreibe so „freiwillig oder unfreiwillig“ das Geschäft der AfD. Chefredakteur Reichelt habe offenbar „eine Truppe von selbsternannten Kriegern um sich geschart, die glauben, sie lägen im Schützengraben und müssten nicht nur die Kanzlerin, sondern auch den liberalen Rechtsstaat sturmreif schießen“.[161]

Auch der Autor und Journalist Patrick Gensing warf der Zeitung vor, „eine politische Agenda“ zu verfolgen, „nämlich die Diskreditierung der Flüchtlingspolitik Angela Merkels“. Als ein Beispiel nannte er den Bericht in Bild vom 7. März 2019, wonach laut Bundesinnenministerium „tausende Hinweise auf mögliche Kriegsverbrecher unter den Asylsuchenden unbearbeitet liegen geblieben“ seien. Das Ministerium hatte jedoch auf eine FDP-Anfrage geantwortet, bei Befragungen von Geflüchteten habe es rund 5000 Hinweise auf Kriegsverbrechen gegeben. Armin Schuster, Unionsobmann im Innenausschuss, stellte klar, es seien „Hinweise auf Kriegsverbrecher von Asylbewerbern – nicht unter Asylbewerbern“. Gensing äußerte, die „grob irreführend[e]“ Interpretation der Bild passe zur Legende vom angeblichen „Staatsversagen“, wonach der deutsche Staat nicht in der Lage oder willens sei, gegen Rechtsbrüche vorzugehen, oder diese Rechtsbrüche sogar politisch gewollt seien.[162]

Der Bild wurde zur Bundestagswahl 2021 eine Kampagne zur Unterstützung der FDP vorgeworfen. Mathias Döpfner hatte in internen Nachrichten an die Chefredaktion u. a. geschrieben: „Kann man noch mehr für die FPD machen? Die sollten 16 Prozent mindestens kriegen.“ Nach Ansicht des NDR seien nach diesen Textnachrichten auffallend positive Berichte über die FDP in der Boulevardzeitung erschienen. Auch der ehemalige FDP-Bundesinnenminister Gerhart Baum schloss sich der Kritik an und sagte: „Also ich habe bemerkt, dass die Bildzeitung in einer bestimmten Weise die FDP bevorzugt. Und das Schlimmste ist, wenn ein Verleger einen Redakteur, einen Journalisten zwingt, nur zu schreiben, was ist gut an der FDP oder CDU? Und nicht zu schreiben, was ist kritikwürdig.“[163] Zwei Mitglieder im Aufsichtsrats des Axel-Springer-Konzerns und Manager der Beteiligungsgesellschaft KKR & Co. (hält Anteile an Axel-Spinger) spendeten der FDP im Wahlkampfjahr 2021 jeweils 50.000 Euro. Sie gaben an privat gehandelt zu haben.[164]

Nach dem Bruch der Ampelkoalition in Deutschland 2024 dokumentierte das Magazin Übermedien eine Serie von Schlagzeilen und Artikeln, welche das Magazin wie schon im Jahr 2021 als unterstützende Kampagne der FDP bzw. von deren Chef Christian Lindner wertete.[165]

Desinformationsvorwurf zur Klimakrise

Medial wurde hinterfragt, welchen Einfluss Mathias Döpfner auf die Berichterstattung der Bildzeitung zur Klimakrise hatte. Während die Bildzeitung 2007 noch gemeinsam mit dem Bund für Umwelt- und Naturschutz Deutschland, Greenpeace und dem WWF eine Klimaschutzkampagne startete, änderte sich ab 2013 der Ton: Unter der Überschrift „Die CO₂-Lüge“ wurde eine Artikelserie der Klimawandelskeptiker Fritz Vahrenholt und Sebastian Lüning publiziert. Seitdem skandalisiert die Boulevardzeitung regelmäßig die Energiewende.[166][167] Aus internen Dokumenten, die die Wochenzeitung Die Zeit 2023 einsehen konnte, wird Döpfner mit den Worten zitiert: „Umweltpolitik – ich bin sehr für den Klimawandel. Zivilisationsphasen der Wärme waren immer erfolgreicher als solche der Kälte. Wir sollten den Klimawandel nicht bekämpfen, sondern uns darauf einstellen.“ Wenn es eines gebe, was er hasse, dann seien es Windräder. Nach Einschätzung der Zeit sei Bild in den Folgejahren „[z]iemlich genau so“ publizistisch aufgetreten.[168] Auch nach Einschätzung des Handelsblatts sei die Zeitung dieser Linie gefolgt und „zweifelte den Klimawandel mitunter an“.[169]

Der Politikwissenschaftler Dieter Plehwe sieht die Die Welt und Bild-Zeitung als Träger von Narrativen zur Verhinderung von Klimaschutz. Lobbyorganisationen wie Initiative Neue Soziale Marktwirtschaft oder Republik21 würden diese Narrative dann weiter verbreiten.[170]

Eine Studie, welche sich 2017 mit den Leser-Kommentaren unter den Artikeln in unterschiedlichen Zeitungen befasste, fand heraus, dass 46 Prozent aller relevanten Kommentare den Wissenschaftlichen Konsens zum Klimawandel skeptisch sahen. Damit lag die Bildzeitung weit vor allen anderen untersuchten Zeitungen. Die Kommentarfunktion wurde als Echokammer der Klimawandelleugnung bezeichnet.[171]

Der Experte für Energie- und Wirtschaftspolitik Malte Kreutzfeldt ordnete die Berichterstattung von Bild zu einer Novelle des Gebäudeenergiegesetz als Teil einer Desinformationskampagne ein, die insbesondere die „Bild“-Zeitung lanciert habe. Die Boulevardzeitung habe darzu beigetragen, dass sich „Mythen über Wärmepumpen“ verbreitet haben. „[J]eden Tag mehrere Texte, alle wahnsinnig einseitig“ garniert mit inhaltlichen Fehlern seien unter Überschriften wie „Heiz-Hammer ist eine Atombombe für unser Land“ publiziert worden.[172] Einer wissenschaftliche Publikation ist ebenfalls zu entnehmen, dass das Boulevardblatt den Ton mit ihren Schlagzeilen in einer Kampagne gegen die Novelle gesetzt hatte.[173]

2024 erteilte auch der Presserat dem Blatt eine Rüge für einen Artikel unter dem Titel „Unser Strom ist so schmutzig wie seit fünf Jahren nicht“. Es sei eine „grobe Irreführung der Leserschaft“ zu behaupten, die Stromproduktion in Deutschland sei totz den Erneuerbaren Energien „vor allem von der Kohle abhängig“. Fakt sei, dass die Kohleverstromung im berichteten Zeitraum abgenommen habe.[174] Auf Basis einer selektiven Datenauswahl für einzelne Tage hatte Bild ferner behauptet Deutschland befände sich in „eine[m] Kohlewinter“. In Wirklichkeit wurde in Deutschland im Dezember 2023 weniger Kohle zur Stromproduktion als in den Vorjahren verfeuert.[175]

Der Journalist Christian Stöcker sah in der Berichterstattung zu Stromimporten aus dem Europäischen Verbundnetz eine »Bild«-Desinformationskampagne.[176]

Watchblog

Im Internet etablierte sich ab 2004 das von Medienjournalisten betriebene medienkritische Watchblog Bildblog, das bis Anfang 2009 fast ausschließlich über den Bild-Journalismus berichtete. Mit etwa 50.000 Seitenaufrufen am Tag war[177][178] es zeitweise das meistgelesene Weblog Deutschlands, es wurde mehrfach ausgezeichnet.[179]

Presserat

Die vom Deutschen Presserat gerügten Printmedien (1986–2020)[180]

Der Bild-Redaktion werden nicht selten die vorschnelle Verurteilung von Verdächtigen, die Missachtung von Persönlichkeitsrechten und mangelnde Beachtung der journalistischen Sorgfaltspflicht nachgewiesen. Berichterstattung dieser Form verstößt gegen den Pressekodex des Deutschen Presserats, zu dessen Einhaltung sich Verlag und Redaktion selbst verpflichten. Der Springer-Verlag formulierte im August 2003 eigene journalistische Leitlinien, die das Verständnis der publizistischen Grundsätze des Pressekodex konkretisieren sollen.[181][182]

Bis zum Jahr 1986 gab es keine verbindlichen Richtlinien zum Abdruck von Rügen durch den Presserat. Zwischen 1977 und 1986 weigerte sich Bild in einigen Fällen, Rügen und Stellungnahmen des Deutschen Presserates abzudrucken. Als 1981 der Express den Abdruck einer Rüge verweigerte, stellte der Presserat seine Arbeit ein, bis 1985 die Verlage eine Selbstverpflichtung zum Abdruck der Rügen abgaben, der sich auch Bild anschloss. Allerdings hat die gedruckte Bild-Zeitung seit Mitte 2019 Rügen über die eigene Berichterstattung nicht[183] und einmalig verzögert im Block[184] veröffentlicht.

Seit Beginn der Statistik 1986 ist Bild die am meisten gerügte Zeitung mit 233 Rügen bis zum ersten Quartal 2021.[185]

Verstöße gegen den Pressekodex

1979 wurde Bild in zweiter Instanz zu 25.000 DM Entschädigung verurteilt, nachdem sie in ihrer Berichterstattung über den Mord an dem Chef der Dresdner Bank, Jürgen Ponto, die Studentin Eleonore Poensgen unter anderem als „Terroristen-Mädchen“ diffamiert hatte, obwohl gegen sie strafrechtlich nichts vorlag.[186] Das Urteil erregte großes Aufsehen, weil der Fall starke Ähnlichkeit mit der fiktiven Erzählung Die verlorene Ehre der Katharina Blum von Heinrich Böll aus dem Jahr 1974 hatte. Die im selben Verfahren eingereichte Klage gegen den damaligen Chefredakteur Prinz wurde abgewiesen, da er nicht ohne weiteres neben dem verantwortlichen Redakteur für eine Persönlichkeitsverletzung durch einen Presseartikel hafte. Poensgen musste daher Dreiviertel der Prozesskosten tragen.

1998 erhängte sich der Schauspieler Raimund Harmstorf nach einem weitgehend unwahren Bericht der Bild. Die polizeilichen Ermittlungen ergaben: „Es liegen Erkenntnisse dahingehend vor, dass ein Mitauslöser für den Selbstmord in der Medienberichterstattung des vergangenen Samstags zu sehen ist.“ Günter Wallraff kommentierte: „Den Schauspieler Raimund Harmstorf hat Bild auf dem Gewissen.“ Die Zeitung behauptete, der Artikel sei „zutreffend und presserechtlich zulässig“ gewesen.[187]

1999 bezeichnete Bild Günter Wallraff als „Stasi-Spitzel“ und „inoffiziellen Mitarbeiter der Staatssicherheit der DDR“, woraufhin dieser auf Unterlassung klagte. Im folgenden Prozess legte die Bild-Redaktion Stasi-Akten vor, die zwar offenlegten, dass Wallraff dort als inoffizieller Mitarbeiter geführt wurde, jedoch ohne sein Wissen. Der Bundesgerichtshof entschied nach drei Jahren in letzter Instanz, dass Bild Wallraff nicht als „Stasi-Spitzel“ oder „IM“ bezeichnen dürfe.[188] Seit 1999 hat Bild nicht mehr über Günter Wallraff berichtet. Der Enthüllungsjournalist Wallraff hatte 1977 verdeckt als Redakteur bei der Bild gearbeitet, um über die Zustände der dortigen Berichterstattung zu berichten.[21]

Im November 2000 berichtete Bild über die vermeintliche Ermordung eines kleinen Jungen im sächsischen Sebnitz durch Neonazis. Über einen Mann wurde in Bild unter Nennung des Namens berichtet, dass dieser „unter Mordverdacht verhaftet“ wurde. Fünf Tage nach dieser Schlagzeile wurde klar, dass der vermeintliche Täter unschuldig war. Bild entschuldigte sich nicht, allerdings durfte der Ort Sebnitz in verschiedenen Springer-Zeitungen kostenlose Anzeigen schalten.

Im Januar 2001 zeigte Bild unter der Schlagzeile Was machte Minister Trittin auf dieser Gewalt-Demo? ein Foto von Jürgen Trittin auf einer Demonstration in Göttingen. Bild druckte das Foto in Schwarz-Weiß, grob gerastert und an den Rändern stark beschnitten und machte mit einmontierten Hinweisen auf einen Bolzenschneider, der eigentlich ein Handschuh war, sowie auf einen Schlagstock, in Wirklichkeit ein Tau, aufmerksam.[189] Chefredakteur Diekmann entschuldigte sich erst nach heftigen Diskussionen bei Trittin.

2002 kam es zur „Bonusmeilen-Affäre“, bei der Bild zusammen mit dem Bund der Steuerzahler herausfand, dass einige Politiker mit ihren dienstlich angesammelten Bonusmeilen Privatreisen unternahmen. Dies führte unter anderem zu den Rücktritten von Gregor Gysi und Cem Özdemir. Es wurde kritisiert, dass Bild die Informationen Stück für Stück veröffentlichte und auffallend viele Politiker aus den Fraktionen von SPD und Grünen von der Berichterstattung betroffen waren.

Einem KNA-Bericht zufolge missachtete die Bild als einzige Zeitung die Sperrfrist über das Schreiben Über die Zusammenarbeit von Mann und Frau der katholischen Glaubenskongregation des Vatikans vom 31. Juli 2004.[190]

Besonderes Aufsehen erregte 2004 ein Urteil des Berliner Kammergerichtes, das Bild die Verbreitung von Nacktfotos der Schauspielerin Sibel Kekilli untersagte. Kekilli war zur Berlinale mit dem Deutschen Filmpreis in Gold geehrt worden, die Begründung der Jury war ihre „Eindringliche Darstellung im Film Gegen die Wand“. Bild druckte daraufhin ein Foto aus einem ihrer früheren Pornofilme mit der Bildüberschrift „Eindringliche Darstellung“. In der Urteilsbegründung heißt es, Bild habe eine „Kampagne“ geführt, in der Kekilli „in höhnischer Weise herabgesetzt und verächtlich“ gemacht worden sei. Ein derartiger Eingriff in die Menschenwürde sei durch die Pressefreiheit nicht mehr gedeckt. Die Rüge des Presserates veröffentlichte Bild erst nach 15 Monaten auf Seite 4 in einem Vierzeiler.[191]

2005 erschienen auf der Titelseite der Bild-Zeitung Röntgenaufnahmen, die als Bilder vom Kopf des Politikers Gregor Gysi (Die Linke) beschrieben wurden. Gysi klagte auf Unterlassung. Gerichte stellten fest, dass die Aufnahmen nicht von Gysi, sondern von einem Unbekannten stammten und untersagten die weitere Verbreitung. Zusätzlich wurde die Zeitung verurteilt, eine Gegendarstellung auf der Titelseite zu drucken, die kurz darauf erschien.[192]

Am 2. Mai 2006 erschien Bild mit der Schlagzeile „Heide Simonis ins Dschungelcamp?“ und suggerierte damit, die ehemalige schleswig-holsteinische Ministerpräsidentin Heide Simonis könnte nach ihrer Beteiligung an der Tanzshow Let’s Dance in weiteren, vergleichbaren Sendungen auftreten. Simonis erwirkte zwei Tage darauf vor dem Berliner Landgericht eine Einstweilige Verfügung gegen das Boulevardblatt. Nach weiteren juristischen Auseinandersetzungen druckte Bild am 15. Juli 2006 eine Gegendarstellung auf Seite 1, die den gleichen Umfang wie die vorherige Schlagzeile haben musste und somit die halbe Seite einnahm.[193][192] Ein weiteres Verfahren richtete sich gegen mehrere Fotografen, die Simonis im Auftrag der Bild-Redaktion am Tag ihres Rücktritts vom Amt der Ministerpräsidentin verfolgt und beim Einkaufen abgelichtet hatten und verlangte die Löschung dieser Aufnahmen aus den Archiven des Springer-Verlags. Der Bundesgerichtshof wies diese Klage im Juni 2008 in letzter Instanz ab, da ein erhebliches öffentliches Interesse bestanden habe und die Berichterstattung über die Stunden direkt nach dem Rücktritt zulässig sei, inklusive der Veröffentlichung von Fotografien, denen Simonis nicht zugestimmt hatte.[194]

Am 19. Mai 2007 bezeichnete das Blatt den Deutsch-Libanesen Khaled al-Masri unter der Schlagzeile „Warum lassen wir uns von so einem terrorisieren?“ als „Islamisten“, „durchgeknallten Schläger“, „Querulanten“, „Brandstifter“ und möglichen „Lügner“ sowie als „Irren“. Hierfür wurde Bild vom Deutschen Presserat aufgrund „Verletzung des Persönlichkeitsrechts“ gerügt, da al-Masri zu diesem Zeitpunkt noch für keine Straftat rechtskräftig verurteilt war und somit die Unschuldsvermutung galt. Als Antwort schrieb das Blatt im November „Irre! Presserat rügt Bild wegen dieses Brandstifters“. Der Geschäftsführer des Deutschen Presserates, Lutz Tillmanns, zeigte sich verblüfft, in welcher Form die Zeitung die öffentlich ausgesprochene Rüge dargestellt habe, zu der das Blatt nach Ziffer 16 des Pressekodex verpflichtet sei. Weiter schrieb die Zeitung: „Wir stehen zu unserer Darstellung. Wir werden unsere Berichterstattung nicht weichspülen – so wenig wie bei Hasspredigern, Nazis oder sonstigem durchgeknallten Gesindel.“ Al-Masris Anwalt Manfred R. Gnjdic kündigte daraufhin Strafanzeige wegen Beleidigung und übler Nachrede an.[195]

2008 erließ das Amtsgericht Osnabrück Strafbefehl gegen zwei Bild-Reporter, da diese im November 2007 im Rahmen aufdringlicher Reportage aus Sensationsgier einen Autofahrer im Straßenverkehr verfolgten, ausbremsten und ihn zum Anhalten nötigten, um unerlaubt Fotos von ihm zu schießen. Sie vermuteten hinter dem Autofahrer einen wegen sexuellen Missbrauchs von Kindern zu Sozialstunden verurteilten Mann, der seine Strafe in einem Kindergarten verbüßte.[196]

Am 11. Juni 2008 wurde der Axel-Springer-Verlag vom Landgericht München I zu Schadensersatz in Höhe von 50.000 Euro zuzüglich Arztkosten verurteilt, weil in unzulässiger und beleidigender Weise über die Ehefrau eines wegen Mordes Verhafteten in der Bild berichtet worden war.[197]

Im Juni 2008 druckte Bild anlässlich der Veröffentlichung des Buches Feuchtgebiete Fotos der Autorin Charlotte Roche und ihres Ehemannes. Die Bilder waren fünf Jahre alt, zeigten die Autorin bei einem Spaziergang und waren ohne ihr Wissen entstanden. Bereits 2003 hatte Roche den Verlag per anwaltlichem Schreiben darauf hingewiesen, dass eine Veröffentlichung dieser Bilder unzulässig sei. Die Veröffentlichung unterblieb zunächst. Fünf Jahre später wurden die Bilder dennoch verwendet. Später gab der Springerverlag eine Unterlassungserklärung ab, die Bilder nicht mehr zu drucken.[198]

Des Weiteren missbilligte der Presserat das Interview im Fall von Marco Weiss und erkannte eine Verletzung von Richtlinie 13.3. (Straftaten Jugendlicher) sowie einen Verstoß gegen Ziffer 4 (Grenzen der Recherche) des Pressekodex.[199]

Als Verstoß gegen die Menschenwürde und unangemessen sensationell rügte der Presserat 2009 die Zeitung wegen ihrer Berichterstattung über den Tod von Michael Jackson. Eine Rüge sprach der Presserat auch gegenüber dem Online-Portal Bild.de aus.

Am 28. Juli 2009 wurde der Axel-Springer-Verlag in einem von der Buchautorin und ehemaligen „Tagesschau“-Moderatorin Eva Herman angestrengten Berufungsverfahren vom Oberlandesgericht Köln zu Schadensersatz in Höhe von 25.000 Euro verurteilt. Das Medienhaus hatte behauptet, Herman habe „den Nationalsozialismus in Teilen gutgeheißen“. Zudem seien durch einen Bericht in der Springerzeitung Hamburger Abendblatt ihre Persönlichkeitsrechte verletzt worden. Weiter befanden die Richter, dass der Axel-Springer-Verlag nicht allein für die weiteren beruflichen und privaten Auswirkungen Hermans verantwortlich gemacht werden kann. In drei weiteren Berufungsverfahren des Axel-Springer-Verlags oder Hermans musste das Oberlandesgericht Köln kein Urteil mehr fällen, da im Vorfeld der Verhandlungen die Berufungen zurückgezogen worden waren. Demnach dürfen Bild und Bild.de Herman nicht mehr als „dumme Kuh“ betiteln. Der Bild-Kolumnist Franz Josef Wagner hatte sich in seiner Kolumne „Post von Wagner“ dieser Aussage aus der Johannes-B.-Kerner-Show bedient und sie dazu missbraucht, Herman zu beleidigen. Dafür wurde Herman eine Entschädigung von 10.000 Euro zuerkannt.

Im Oktober 2010 wurde ein ehemaliger Bild-Journalist vom Amtsgericht München zu einer Geldstrafe wegen Nötigung und Verletzung der Intimsphäre verurteilt. Er soll den Kabarettisten Ottfried Fischer mit Hilfe heimlich gedrehter Sexvideos zu einem ausführlichen Interview über seine Parkinson-Erkrankung gedrängt haben.[200]