মহাভারত (সংস্কৃত: महाभारतम्) হলো সংস্কৃত ভাষায় রচিত প্রাচীন ভারতের দুটি প্রধান মহাকাব্যের অন্যতম (অপরটি হল রামায়ণ)।[১] এই মহাকাব্যটি সংস্কৃত শাস্ত্রের ইতিহাস অংশের অন্তর্গত।

| মহাভারত | |

|---|---|

| महाभारतम् | |

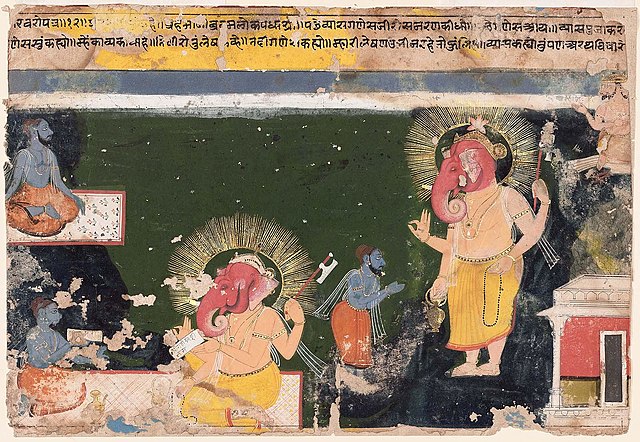

পুথিচিত্রে কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধ | |

| তথ্য | |

| রচয়িতা | কৃষ্ণদ্বৈপায়ন বেদব্যাস |

| ভাষা | সংস্কৃত |

| শ্লোক | ১,০০,০০০ |

মহাভারতের মূল উপজীব্য বিষয় হল কৌরব ও পাণ্ডবদের গৃহবিবাদ এবং কুরুক্ষেত্র যুদ্ধের পূর্বাপর ঘটনাবলি। তবে এই আখ্যানভাগের বাইরেও দর্শন ও ভক্তির অধিকাংশ উপাদানই এই মহাকাব্যে সংযোজিত হয়েছে। উদাহরণস্বরূপ বলা যায়, ধর্ম, অর্থ, কাম ও মোক্ষ – এই চার পুরুষার্থ সংক্রান্ত একটি আলোচনা (১২।১৬১) সংযোজিত হয়েছে এই গ্রন্থে। মহাভারত-এর অন্তর্গত অন্যান্য গুরুত্বপূর্ণ রচনা ও উপাখ্যানগুলি হল ভগবদ্গীতা, দময়ন্তীর উপাখ্যান, রামায়ণের একটি সংক্ষিপ্ত পাঠান্তর ইত্যাদি; তবে এগুলোকে মহাভারত-রচয়িতার নিজস্ব সৃষ্টি বলে মনে করা হয়।

প্রচলিত বিশ্বাস অনুযায়ী, মহাভারতের রচয়িতা ব্যাসদেব(কৃষ্ণদ্বৈপায়ন বেদব্যাস)। অনেক গবেষক এই মহাকাব্যের ঐতিহাসিক বিকাশ ও রচনাকালীন স্তরগুলো নিয়ে গবেষণা করেছেন। অধুনা প্রাপ্ত পাঠটির প্রাচীনতম অংশটি মোটামুটি ৪০০ খ্রিষ্টপূর্বাব্দ নাগাদ গুপ্তযুগে রচিত হয়।[২] মহাভারতের মূলপাঠ তার বর্তমান রূপটি পরিগ্রহ করে গুপ্তযুগের প্রথমাংশে (খ্রিষ্টীয় চতুর্থ শতাব্দী)।[৩] মহাভারত কথাটির অর্থ হল ভরত বংশের মহান উপাখ্যান। গ্রন্থেই উল্লিখিত হয়েছে যে, ভারত নামে ২৪,০০০ শ্লোকবিশিষ্ট একটি ক্ষুদ্রতর আখ্যান থেকে মহাভারত মহাকাব্যের কাহিনীটি বিস্তার লাভ করে। তবে ব্যাস প্রথমে ৮৮০০ শ্লোক বিশিষ্ট জয় (বিজয়) নামক একটি গ্রন্থ রচনা করেন। পরে ব্যাসের শিষ্য বৈশম্পায়ন সেই গ্রন্থকে বৃদ্ধি করে ২৪০০০ শ্লোক বিশিষ্ট ভারত গ্রন্থ রচনা করেন। পরে অপর এক শিষ্য উগ্রশ্রবা সৌতী ভারত গ্রন্থকে বৃদ্ধি করে এক লাখ শ্লোক বিশিষ্ট "মহাভারত" গ্রন্থ রচনা করেন।[৪] মহাভারতে এক লক্ষ শ্লোক ও দীর্ঘ গদ্যাংশ রয়েছে। এই মহাকাব্যের শব্দসংখ্যা প্রায় আঠারো লক্ষ। মহাভারত মহাকাব্যটির আয়তন ইলিয়াড ও ওডিসি কাব্যদ্বয়ের সম্মিলিত আয়তনের দশগুণ এবং রামায়ণের চারগুণ।[৫][৬]

গঠন ও প্রসঙ্গ

গ্রন্থ রচনা

মহাভারতে বর্ণিত হয়েছে, মহর্ষি বেদব্যাস হিমালয়ের এক পবিত্র গুহায় তপস্যা করবার পর মহাভারতের সম্পূর্ণ ঘটনাটি স্মরণ করেন এবং মনে মনেই এর রচনা করেন।[৭] ব্যাসদেব চাইলেন এই মহান কাহিনি সিদ্ধিদাতা গণেশের দ্বারা লিপিবদ্ধ হোক। গণেশ লিখতে সম্মত হলেন, কিন্তু তিনি শর্ত করলেন যে, তিনি একবার লেখা শুরু করলে তার শেষ না হওয়া পর্যন্ত ব্যাসদেবের আবৃত্তি একটিবারও থামতে পারবে না। তখন ব্যাসদেব বুদ্ধিমতো পাল্টা একটি শর্ত উপস্থাপনা করলেন – "গণেশ যে শ্লোকটি লিখবেন, তার মর্মার্থ না বুঝে লিখতে পারবেন না"। ভগবান গণেশ এই প্রস্তাব স্বীকার করলেন। এইভাবে ব্যাসদেব মাঝে মাঝে কিছু কঠিন শ্লোক রচনা করে ফেলতেন, যার ফলে গণেশকে শ্লোকটির অর্থ বুঝতে সময় লাগত এবং সেই অবসরে ব্যাসদেব তার পরবর্তী নতুন শ্লোকগুলি ভেবে নিতে পারতেন। এইরূপে সম্পূর্ণ মহাভারত রচনা করতে প্রায় ৩ বৎসর লেগে যায়।[৮] ব্যাসদেব প্রথমে অধর্মের বিরুদ্ধে ধর্মের জয় সূচক উপাখ্যান যুক্ত ১০০০০০ শ্লোক সমন্বিত আদ্য জয় গ্রন্থ রচনা করেন। সর্বশেষে তিনি ষাট লক্ষ শ্লোক সমন্বিত অপর একটি গ্রন্থ রচনা করেন, যে গ্রন্থের ৩০ লক্ষ শ্লোক দেবলোকে, ১৫ লক্ষ শ্লোক পিতৃলোকে, ১৪ লক্ষ রক্ষোযক্ষ লোকে স্থান পেয়েছে এবং অবশিষ্ট মাত্র ১ লক্ষ শ্লোক এই মনুষ্যলোকে ‘মহাভারত’ নামে সমাদৃত হয়েছে। এই সম্বন্ধে মহাভারতেই বর্ণিত হয়েছে :

| “ | ত্রিংশচ্ছতসহস্রঞ্চ দেবলোকে প্রতিষ্ঠিতম্॥ পিত্রে পঞ্চদশ প্রোক্তং রক্ষোযক্ষে চতুর্দ্দশ। একং শতসহস্রন্তু মানুষেষু প্রতিষ্ঠিতম্॥ |

” |

গ্রন্থ প্রচার

মহাভারত রচনা সম্পূর্ণ হলে ব্যাসদেব এই কাব্য তার পুত্র শুকদেবকে দিয়ে অধ্যয়ন করান, পরে শিষ্য পরম্পরায় গ্রন্থটি বৈশম্পায়ন, পৈল, জৈমিনি, অসিত-দেবল প্রভৃতি ঋষি দ্বারা পঠিত হয়। শুকদেব এই গ্রন্থটির কাহিনি গন্ধর্ব, যক্ষ ও রাক্ষসদের মধ্যে, দেবর্ষি নারদ দেবতাদের মধ্যে ও অসিত-দেবল পিতৃদের মধ্যে প্রচারিত করেন।[৯] বৈশম্পায়ন এই কাহিনিটি প্রথম মনুষ্যদের মধ্যে 'ভারত' নামে প্রচার করেন। অর্জুনের প্রপৌত্র মহারাজ জন্মেজয়ের মহাযজ্ঞে ঋষি বৈশম্পায়ন ওই কাহিনি জন্মেজয় সহ সৌতি এবং উপস্থিত মুনি-ঋষিদের শোনান।[৯]

একদা সম্রাট পরীক্ষিৎ তক্ষক নাগের দংশনে মারা গেলে ক্রোধের বশে পরীক্ষিৎপুত্র জনমেজয় বিশ্বের সমস্ত সাপেদের ধ্বংস করবার পণ নিয়ে সর্পযজ্ঞের আয়োজন করেন। কিন্তু তক্ষকের অনুরোধে আস্তিক মুনি এই যজ্ঞ পণ্ড করে দেন। জনমেজয়ের অনুতাপ হয় ও পাপ খণ্ডন করতে অশ্বমেধ যজ্ঞের আয়োজন করেন। কিন্তু, কলিযুগে অশ্বমেধ যজ্ঞ করা অনর্থের কারণ মনে করে দেবরাজ ইন্দ্র ছল করে এই যজ্ঞও নষ্ট করেন ও জনমেজয়ের ওপর ব্রহ্মহত্যার পাপ পড়ে। এই মহাপাপের প্রায়শ্চিত্ত করতে তিনি ব্যাসদেবের পরামর্শ মতো ঋষি বৈশম্পায়নের কাছ থেকে পবিত্র মহাভারতের কাহিনি শ্রবণ করে পাপমুক্ত হন। পরে ঐ যজ্ঞে উপস্থিত গল্পকথক উগ্রশ্রবা সৌতি কাহিনিটি শুনে তা নৈমিষারণ্যে যজ্ঞরত শৌনক ও অন্যান্য মুনিদের শোনান। এইরূপে মনুষ্যসমাজে মহাভারতের কাহিনি প্রচারিত হয়।[১০]

বিশালতা

মহাভারতের বিশালতা তথা দার্শনিক গূঢ়তা কেবল ভারতের পৌরাণিক আখ্যানই নয়, বরং এটিকে সমগ্র হিন্দু ধর্ম এবং বৈদিক দর্শন ও সাহিত্যের সারসংক্ষেপ বলা যেতে পারে। 'মহাভারত' নামটির উৎপত্তি প্রসঙ্গে একটি আখ্যান প্রচলিত যে, দেবতারা তুলাযন্ত্রের একদিকে চারটি বেদ রাখেন ও অন্যদিকে বৈশম্পায়ন প্রচারিত ভারত গ্রন্থটি রাখলে দেখা যায় ভারত গ্রন্থটির ভার চারটি বেদের চেয়েও অনেক বেশি। সেই কারণে ভারত গ্রন্থের বিশালতা দেখে দেবগণ ও ঋষিগণ এর নামকরণ করলেন 'মহাভারত'। আবার একে 'পঞ্চম বেদ'ও বলা হয়। জগতের তাবৎ শ্রেষ্ঠ বস্তুর সঙ্গে একে তুলনা করে বলা হয়েছে: "মহত্ত্বাদ্ ভারতবত্ত্বাচ্চ মহাভারতমুচ্যতে।"[১১]

বাংলাতেও মহাভারতের বিশালতা সম্পর্কিত একটি সুপ্রচলিত প্রবাদ রয়েছে:

| “ | যা নেই ভারতে, তা নেই মহাভারতে। | ” |

অর্থাৎ যে বস্তুটি মহাভারতের গল্পে পাওয়া যায় না, তা ভারতবর্ষ তথা পুরো সংসারে কোথাও পাওয়া যাবে না।[তথ্যসূত্র প্রয়োজন]

অধ্যায়সমূহ

মহাভারত কাব্যগ্রন্থটিতে মোট ১৮টি অধ্যায় তথা ‘পর্ব’ ও ১০০টি ‘উপপর্ব’ রয়েছে।

| পর্ব | শীর্ষক | উপপর্ব | শ্লোক সংখ্যা | বিষয় সংক্ষেপ |

|---|---|---|---|---|

| ১ | আদিপর্ব | ১-১৯ |

৭৯০০ |

ঋষি বৈশম্পায়ন রাজা জন্মেজয়ের প্রায়শ্চিত্ত যজ্ঞে তাকে এবং উপস্থিত ব্যক্তিদের মহাভারত কথা শোনান ও সেই কাহিনি শুনে লোমহর্ষণপুত্র সৌতি নৈমিষারণ্যে যজ্ঞরত শৌনক ও অন্যান্য মুনিদের ঐ কাহিনি শোনাতে শুরু করেন – ভৃগুবংশ পরিচয়, কুরুবংশ, মহারাজ শান্তনু ও ভীষ্মের কথা, পাণ্ডব ও কৌরবদের জন্ম, জতুগৃহদাহ, পাণ্ডব ও দ্রৌপদীর বিবাহ ও কৃষ্ণার্জুন কর্তৃক খাণ্ডববনদাহ |

| ২ | সভাপর্ব | ২০-২৮ | ২৫১১ | ময়দানব কর্তৃক ইন্দ্রপ্রস্থে পাণ্ডবদের প্রাসাদ নির্মাণ, রাজসূয় যজ্ঞে যুধিষ্ঠিরের সম্রাট পদ লাভ ও কৌরবদের ঈর্ষা, শকুনির কপট দ্যূতক্রীড়ায় পাণ্ডবদের রাজ্য ও সম্পদ হরণ, দুঃশাসন কর্তৃক দ্রৌপদীর বস্ত্রহরণ ও পাণ্ডবদের ১২ বছর বনবাস ও ১ বছর অজ্ঞাতবাস নির্ধারণ |

| ৩ | বনপর্ব | ২৯-৫০ | ১১৬৬৪ | ১২ বৎসরব্যাপী বনবাসে পাণ্ডবদের জীবনযাপন ও বিচিত্র কাহিনি শ্রবণ, অর্জুনের বিবিধ দৈবঅস্ত্র লাভ, কৃষ্ণ কর্তৃক দূর্বাসার দর্পচূর্ণ, জয়দ্রথের দ্রৌপদী হরণ |

| ৪ | বিরাটপর্ব | ৫১-৫৫ | ২০৫০ | মৎস্যদেশে রাজা বিরাটের কাছে ছদ্মবেশে পঞ্চপাণ্ডব ও দ্রৌপদীর আশ্রয়, যুদ্ধে কৌবরদের পরাজয়, উত্তরা-অভিমন্যুর বিবাহ |

| ৫ | উদ্যোগপর্ব | ৫৬-৬৫ | ৬৬৯৮ | পাণ্ডব ও কৌরবপক্ষে মহাযুদ্ধের প্রস্তুতি, যাদব সাহায্য প্রার্থনায় অর্জুন ও দুর্যোধনের দ্বারকায় গমন, অর্জুনের কৃষ্ণ প্রাপ্তি, পাণ্ডবদের শান্তিদূত রূপে শ্রীকৃষ্ণের হস্তিনাপুরে গমন ও বিভূতি প্রদর্শন |

| ৬ | ভীষ্মপর্ব | ৬৬-৬৯ | ৫৮৮৪ | যুদ্ধারম্ভ, রণক্ষেত্র দর্শনে অর্জুনের বিষাদ, শ্রীকৃষ্ণের যোগধর্ম কথন ও বিশ্বরূপ প্রদর্শন, ভীষ্মের পরাক্রমে কৃষ্ণের ক্ষোভ ও অস্ত্রনিক্ষেপ, অর্জুন কর্তৃক ভীষ্ম দমন ও শরশয্যা নির্মাণ |

| ৭ | দ্রোণপর্ব | ৭০-৭৭ | ৮৯০৯ | দ্রোণকে সেনাপতিত্বে বরণ, সপ্তরথী কর্তৃক অভিমন্যু বধ, জয়দ্রথ বধ, যুধিষ্ঠিরের মিথ্যা বাক্যের ছলনায় ধৃষ্টদ্যুম্ন কর্তৃক দ্রোণবধ |

| ৮ | কর্ণপর্ব | ৭৮ | ৪৯৬৪ | কর্ণকে সেনাপতিত্বে বরণ, ভীম কর্তৃক দুঃশাসন বধ, মেদিনীতে কর্ণের রথচক্রের পতন ও সেই সুযোগে অর্জুন কর্তৃক কর্ণবধ |

| ৯ | শল্যপর্ব | ৭৯-৮০ | ৩২২০ | যুদ্ধের অন্তিম দিন, শল্যবধ, সহদেব কর্তৃক শকুনিবধ, ভীম কর্তৃক দুর্যোধনের ঊরুভঙ্গ ও দুর্যোধনের মৃত্যু |

| ১০ | সৌপ্তিকপর্ব | ৮১ | ৮৭০ | রাতে গোপনে অশ্বত্থামার পাণ্ডব শিবিরে প্রবেশ, ঘুমন্ত দ্রৌপদীর পঞ্চপুত্র, ধৃষ্টদ্যুম্নাদি হত্যা, অশ্বত্থামা ও অর্জুনের যুদ্ধ, অশ্বত্থামার দিব্য শিরোমণি হরণ |

| ১১ | স্ত্রীপর্ব | ৮২-৮৪ | ৭৭৪ | ধৃতরাষ্ট্র কর্তৃক লৌহভীম চূর্ণকরণ, স্বজনহারাদের বিলাপ ও মৃতদেহ সৎকার, কৃষ্ণের প্রতি গান্ধারীর শাপ |

| ১২ | শান্তিপর্ব | ৮৫-৮৭ | ১৪৭৩২ | যুধিষ্ঠিরের রাজপদে অভিষেক, যুধিষ্ঠিরের প্রতি ভীষ্মের হিতোপদেশ ও ধর্মব্যাখ্যা |

| ১৩ | অনুশাসনপর্ব | ৮৮-৮৯ | ৮০০০ | ভীষ্মদেবের স্বর্গারোহণ ও যুধিষ্ঠিরের রাজ্যশাসন |

| ১৪ | অশ্বমেধপর্ব | ৯০-৯২ | ৩৩২০ | যুধিষ্ঠিরের অশ্বমেধ যজ্ঞ, অর্জুনের দিগ্বিজয়ে যাত্রা, বভ্রুবাহন ও অর্জুনের যুদ্ধ |

| ১৫ | আশ্রমবাসিকপর্ব | ৯৩-৯৫ | ১৫০৬ | ধৃতরাষ্ট্র, গান্ধারী, কুন্তী ও বিদুরের বানপ্রস্থ গ্রহণ, বিদুরের দেহত্যাগ, দাবানলে বাকিদের মৃত্যু |

| ১৬ | মৌষলপর্ব | ৯৬ | ৩২০ | যদুবালকদের প্রতি মুনিদের অভিশাপ, প্রভাসে মৌষলযুদ্ধে যদুবংশ ধ্বংস, বলরাম ও কৃষ্ণের মহাপ্রয়াণ, দ্বারকা নগরীর পতন |

| ১৭ | মহাপ্রস্থানিকপর্ব | ৯৭ | ১২৩ | পাণ্ডব ও দ্রৌপদীর মহাপ্রস্থানে গমন, দ্রৌপদী, ভীম, অর্জুন,নকুল ও সহদেবের পতন |

| ১৮ | স্বর্গারোহণপর্ব | ৯৮ | ২০৩ | ধর্ম কর্তৃক যুধিষ্ঠিরকে পরীক্ষা, যুধিষ্ঠিরের নরকদর্শন, পঞ্চপাণ্ডব ও দ্রৌপদীর স্বর্গলাভ |

| পরিশিষ্ট | হরিবংশপর্ব | ৯৯-১০০ | ১২০০০ | কৃষ্ণের জীবনকথা |

ঐতিহাসিক প্রেক্ষাপট

মহাভারতের মূল বৃত্তান্ত হল চন্দ্রবংশীয় দুই পরিবার পাণ্ডব ও কৌরব তথা ধর্ম ও অধর্ম পক্ষের মধ্যে মহাসংঘর্ষ। পঞ্চপাণ্ডব ও শতকৌরবের মধ্যে ভূমির অধিকার সম্পর্কিত যে যুদ্ধ হয়, তা কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধ নামে পরিচিত। এই মহাযুদ্ধের সময়কাল সম্পর্কে বিভিন্ন ভারতীয় ও পশ্চিমী গবেষকদের মত বিভিন্ন। যথা –

- বিশ্বখ্যাত ভারতীয় গণিতজ্ঞ ও মহাকাশবিদ বরাহমিহিরের সিদ্ধান্ত অনুযায়ী মহাভারতের যুদ্ধ ২৪৪৯ খ্রিস্টপূর্বাব্দে সংঘটিত হয়।[১২]

- বিশ্ববিখ্যাত ভারতীয় গণিতজ্ঞ আর্যভট্টের অনুসারে এই যুদ্ধের তিথি হল ১৮ই ফেব্রুয়ারি, ৩১০২ খ্রিস্টপূর্বাব্দ।[১৩]

- চালুক্য রাজবংশের শ্রেষ্ঠ সম্রাট ২য় পুলকেশীর আইহোল প্রশস্তিতে উল্লিখিত হয়েছে, এই যুদ্ধের পর ৩৬৩৫ বর্ষ কেটে গেছে, সেই সাপেক্ষে এই যুদ্ধ ৩১০০ খ্রিস্টপূর্বাব্দে সংঘটিত হয়।

- পুরাণের বিভিন্ন রাজবংশের সাথে চন্দ্রগুপ্ত মৌর্যের তুলনা করলে সময়কালটি দাঁড়ায় ১৯০০ খ্রিস্টপূর্বাব্দ, যদিও কিছু বিজ্ঞানীদের মতে যুদ্ধ হয়েছিল ৩১০০ খ্রিস্টপূর্বাব্দে, কারণ গ্রিক রাজদূত মেগাস্থিনিসের লেখা ‘ইন্ডিকা’য় উল্লিখিত রাজা ‘চন্দ্রগুপ্ত’ গুপ্ত বংশের সম্রাট চন্দ্রগুপ্তও হতে পারে।

- পাশ্চাত্যের বিজ্ঞানী মাইকেল ভিট্জাল বলেছেন কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধ ১২০০ খ্রিস্টপূর্বাব্দে হতে পারে, কারণ তিনি এই যুদ্ধ ভারতের লৌহ যুগে (১২০০-৮০০ খ্রিস্টপূর্বাব্দ) হওয়া যুদ্ধ বলে মনে করেন।

- অধিকাংশ ভারতীয় বিজ্ঞানী যেমন বি. এন. আচার, এন. এস. রাজারাম, কে. সদানন্দ প্রমুখরা গ্রহ-নক্ষত্রের অবস্থান গণনার মাধ্যমে জানিয়েছেন, এই যুদ্ধ হয় ৩০৬৭ খ্রিস্টপূর্বাব্দে; আবার কিছু ইওরোপীয় বিজ্ঞানী বলেছেন, কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধ ১৩ই নভেম্বর, ৩১৪৩ খ্রিস্টপূর্বাব্দে হওয়ার সম্ভাবনা বেশি।

- ভারতীয় বিজ্ঞানী পি. ভি. বারটক পূর্বের পরীক্ষার সাপেক্ষেই সিদ্ধান্ত নিয়েছেন, যুদ্ধ ১৬ই অক্টোবর, ৫৫৬১ খ্রিস্টপূর্বাব্দে শুরু হয়েছিল। তার বক্তব্য, মেগাস্থিনিস তার ইন্ডিকা গ্রন্থে ভারত ভ্রমণের সময় জামুনা (যমুনা) নদীর ধারে মেথোরা (মথুরা) নগরের শূরসেনীয়দের কাছ থেকে উপহারের কথা লিখেছেন, মেগাস্থিনিস আরও বলেন,শূরসেনীয়রা ‘হেরাকল্স’ নামে এক দেবতার আরাধনা করত, যেই দেবতা অতি মহান ও চন্দ্রগুপ্তের ১৩৮ প্রজন্ম আগে বাস করতেন। হেরাকল্সের পুত্ররা পরস্পরের সাথে বিবাদে মারা যায়। স্পষ্টতই, এই হেরাকল্স হলেন শ্রীকৃষ্ণ, যাকে 'হরিকৃষ্ণ' (অর্থাৎ হেরাকল্স) নামেও অভিহিত করা হয়। আর যে সময়কালের উল্লেখ করা হয়েছে, সেই সাপেক্ষে হিসেব করলে কৃষ্ণের জন্মসময় পাওয়া যায়; এই অনুসারে কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধ ৫৬০০-৩১০০ খ্রিস্টপূর্বাব্দে সংঘটিত হয়েছিল।

চরিত্রসমূহ

- অভিমন্যু : অর্জুন ও সুভদ্রার বীর পুত্র, মহাযুদ্ধে চক্রব্যূহে নিহত হন। অভিমন্যু ও উত্তরার পুত্র হল পরীক্ষিৎ।মহাভারতের যুদ্ধে কৌরব পক্ষের মহারথীরা অভিমুন্য কে ছল করে হত্যা করেছিল[১৪]

- অর্জুন : দেবরাজ ইন্দ্রের বরজাত পাণ্ডু ও কুন্তীর তৃতীয় পুত্র, যিনি বিশ্বের শ্রেষ্ঠ ধনুর্ধর হিসেবে গণ্য হন।

- অশ্বত্থামা : গুরু দ্রোণাচার্য ও কৃপীর অমর পুত্র ও দুর্যোধনের মিত্র।

- কর্ণ : সূর্যদেবের বরজাত অবিবাহিতা কুন্তীর ধার্মিক দানবীর পুত্র, যিনি কবচ-কুণ্ডল নিয়ে জন্মেছিলেন।

- কুন্তী : কুন্তীভোজের পালিতা কন্যা ও পাণ্ডুর স্ত্রী, এঁর তিন পুত্র – যুধিষ্ঠির, ভীম, অর্জুন।

- গান্ধারী : গান্ধাররাজ সুবলের কন্যা ও ধৃতরাষ্ট্রের ধর্মপরায়ণ পত্নী।

- দুঃশাসন : শতকৌরবের ২য় কৌরব, দ্যুতসভায় দ্রৌপদীর বস্ত্রহরণ করেন।

- দুর্যোধন : ধৃতরাষ্ট্র ও গান্ধারীর জ্যেষ্ঠ কৌরব পুত্র, গদাযুদ্ধে পারদর্শী ও অন্যতম খলচরিত্র।

- দ্রোণাচার্য : কুরু রাজকুমারদের অস্ত্রশিক্ষক ব্রাহ্মণ গুরু, অশ্বত্থামার পিতা।

- দ্রৌপদী : পাঞ্চালরাজ দ্রুপদের কন্যা ও পঞ্চপাণ্ডবের পত্নী, এঁর সম্মানরক্ষাহেতু মহাযুদ্ধ সংঘটিত হয়।

- ধৃতরাষ্ট্র : বিচিত্রবীর্য ও অম্বিকার অন্ধ পুত্র, যার শতপুত্র কৌরব নামে পরিচিত।

- নকুল : অশ্বিনীকুমারের বরজাত মাদ্রীর পুত্র ৪র্থ পাণ্ডব, অসিচালনায় পারদর্শী।

- পাণ্ডু : বিচিত্রবীর্য ও অম্বালিকার পুত্র, যার পাঁচ পুত্র পাণ্ডব নামে পরিচিত।

- বিদুর : অম্বিকার দাসীর ধর্মজ্ঞানী পুত্র, পাণ্ডব ও কৌরবদের সম্পর্কে কাকা হন।

- ব্যাসদেব : মহাভারতের রচয়িতা মহান ঋষি, যদিও কাহিনিতেও এঁর ভূমিকা গুরুত্বপূর্ণ, ধৃতরাষ্ট্র ও পাণ্ডু এঁরই মন্ত্রবলে উৎপন্ন সন্তান।

- ভীম : পবনদেবের বরজাত দ্বিতীয় পাণ্ডব, মহাশক্তিধর গদাধারী, মহাযুদ্ধে দুর্যোধনকে হত্যা করেন।

- ভীষ্ম : মহারাজ শান্তনু ও গঙ্গাদেবীর বীর পুত্র, পিতৃসত্য পালনের জন্য ব্রহ্মচর্য গ্রহণ করেন।

- যুধিষ্ঠির : ধর্মের বরজাত জ্যেষ্ঠ পাণ্ডব, ধার্মিকতা ও সত্যবাদিতার জন্য খ্যাত।

- শকুনি : গান্ধাররাজ সুবলের পু্ত্র কপট দ্যুতক্রীড়ায় পারদর্শী অন্যতম খলচরিত্র, কৌরবদের পরামর্শদানকারী মামা।

- শল্য : পাণ্ডুর স্ত্রী মাদ্রীর ভ্রাতা ও পাণ্ডবদের মামা, দুর্যোধনের ছলনায় যুদ্ধে কৌরবপক্ষ গ্রহণে বাধ্য হন।

- শ্রীকৃষ্ণ : বসুদেব ও দেবকীর অষ্টম পুত্র, ভগবান বিষ্ণুর অষ্টম অবতার, জগতে ধর্মরক্ষাহেতু আবির্ভূত হন।

- সত্যবতী : শান্তনুর ২য় পত্নী, মৎস্যগন্ধা নামে পরিচিত, পুত্রের নাম – চিত্রাঙ্গদ ও বিচিত্রবীর্য।

- সহদেব : অশ্বিনীকুমারের বরজাত মাদ্রীর পুত্র শেষ পাণ্ডব, জ্যোতিষবিদ্যায় পারদর্শী।

এছাড়াও মহাভারতে কৃপাচার্য, ঘটোৎকচ, দ্রুপদ, বলরাম, বিরাট, শান্তনু এবং অসংখ্য প্রধান-অপ্রধান চরিত্র রয়েছে।

কুরু পরিবারের বংশতালিকা

| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

চিহ্নের অর্থ

নোট

- ক: শান্তনু কুরু রাজবংশ বা রাজ্যের একজন রাজা ছিলেন। সত্যবতীর সাথে তাঁর বিবাহের আগে গঙ্গার সাথে বিবাহ হয়েছিল।

- খ: ধৃতরাষ্ট্র এবং পাণ্ডু বিচিত্রবীর্যের মৃত্যুর পরে ব্যাসদেবের নিয়োগের মাধ্যমে জন্মগ্রহণ করেছিলেন। ধৃতরাষ্ট্র, পাণ্ডু এবং বিদুর যথাক্রমে অম্বিকা, অম্বালিকা এবং এক দাসীর গর্ভে বিচিত্রবীর্যের পুত্র।

- গ: পাণ্ডুর সাথে তাঁর বিয়ের আগে কুন্তী সূর্যকে আহ্বানের মাধ্যমে কর্ণের জন্ম দেন।

- ঘ: যুধিষ্ঠির, ভীম, অর্জুন, নকুল এবং সহদেব পাণ্ডুর পুত্র হিসাবে স্বীকৃত ছিলেন কিন্তু তাদের জন্ম কুন্তীর গর্ভে এবং বিভিন্ন দেবতা যথা ধর্ম, বায়ু, ইন্দ্র ও অশ্বিনীকুমারদ্বয়ের ঔরসে। তারা সকলেই দ্রৌপদীকে (বংশলতিকায় দেখানো হয়নি) বিয়ে করেছিলেন এবং দ্রৌপদীর পাঁচ পুত্র ছিল। তাদের উপপান্ডব বলা হয়ে থাকে।

- ঙ: দুর্যোধন ও তাঁর ভাইয়েরা একই সাথে জন্মগ্রহণ করেছিলেন। তাদের কৌরব বলা হয় এবং তারা পাণ্ডবদের জ্যেঠতুতো ভাই ছিল।

- চ: হস্তিনাপুরে ধৃতরাষ্ট্র ও গান্ধারীর শাসনের পরে যুধিষ্ঠির ও দ্রৌপদী সিংহাসনে আরোহণ করেছিলেন। যদিও তাদের পরে সিংহাসনে আরোহণ করেন অর্জুন ও সুভদ্রার পৌত্র পরীক্ষিৎ।

ভাইদের জন্ম ক্রমটি সঠিকভাবে পারিবারিক বংশতালিকায় প্রদর্শিত হয়েছে (বাম থেকে ডানে)। কেবল ব্যাস এবং ভীষ্ম, যাদের জন্মের ক্রম মহাভারতের কোথাও বর্ণিত হয়নি- সেটি সঠিক ভাবে দেখানো যায়নি। অম্বিকা এবং অম্বালিকা দুই সহোদরা হলেও এই তালিকায় তা দেখানো হয়নি। কর্ণ, যুধিষ্ঠির এবং ভীমের জন্মের পরে দুর্যোধনের জন্ম হয়েছিল, তবে বাকী পাণ্ডব ভাইদের জন্মের আগেই।

এখানে দেখানো চরিত্রদের কিছু ভাইবোনকে স্পষ্টতার জন্য বাদ দেওয়া হয়েছে; এর মধ্যে রয়েছে বিদুর, পাণ্ডু এবং ধৃতরাষ্ট্রের সৎ ভাই।

সংক্ষিপ্ত কাহিনী

মহাভারতের কাহিনী এতটাই বৃহৎ, ঘটনাবহুল ও প্রাসঙ্গিক কাহিনিসমূহ দ্বারা পূর্ণ যে, সম্পূর্ণ ঘটনাটিকে সংক্ষেপে বিবৃত করা অত্যন্ত জটিল। নিচে মহাভারতের একটি প্রাথমিক রূপরেখা দেওয়া হল।

পূর্বকথা

কুরুবংশীয় রাজা জনমেজয়ের পূর্বপুরুষ কুরুরাজ্যের রাজধানী হস্তিনাপুরের মহারাজ শান্তনুর সময় থেকে মহাভারতের মূল কাহিনী শুরু হয়। শান্তনু গঙ্গাদেবীকে বিবাহ করেন ও পরপর সাত সন্তানের মৃত্যুর পর তাদের অষ্টম সন্তান দেবব্রত জন্মালে গঙ্গা অন্তর্হিত হন। দেবব্রত বিদ্যা ও বলে নিপুণ ছিলেন, অতঃপর শান্তনু এঁকে যুবরাজ পদে নিয়োগ করেন। একদা, শান্তনু মৃগয়াহেতু বনে গেলে নদীর ধারে সত্যবতী (মৎস্যগন্ধা) নামে এক পরমা সুন্দরী ধীবর কন্যার সন্ধান পান। শান্তনু তার কাছে বিবাহের প্রস্তাব রাখেন। কিন্তু সত্যবতীর পিতা জানান, রাজার সাথে সত্যবতীর বিবাহ হলে সত্যবতীর পুত্রেরাই রাজ্যশাসন করবে, দেবব্রত নয়। শান্তনুর এই বিপাকের সমাধান করতে বিশ্বস্ত পুত্র দেবব্রত প্রতিজ্ঞা করেন যে, তিনি কদাপি সিংহাসনে বসবেন না। আবার তার পুত্র হলে তারা সিংহাসন নিয়ে দ্বন্দ্ব করবে, এই আশঙ্কায় তিনি বিবাহ না করবারও সিদ্ধান্ত নেন। দেবব্রতর এই ভীষণ প্রতিজ্ঞার জন্য তিনি ‘ভীষ্ম’ নামে খ্যাত হন ও ইচ্ছামৃত্যুর বর লাভ করেন।

সত্যবতী ও শান্তনুর দুটি সন্তান জন্মায় – চিত্রাঙ্গদ ও বিচিত্রবীর্য। শান্তনুর মৃত্যুর পর চিত্রাঙ্গদ রাজপদে বসলেও অহংকার তার শীঘ্রপতন ডেকে আনে। দুর্বল বালক বিচিত্রবীর্যকে সিংহাসনে বসানো হয়। এই সময় কাশীরাজ তার তিন কন্যা – অম্বা, অম্বিকা ও অম্বালিকার স্বয়ম্বরের আয়োজন করলে, ভীষ্ম ঐ তিন কন্যাকে হরণ করেন এবং অম্বিকা ও অম্বালিকার সাথে বিচিত্রবীর্যের বিবাহ হয়।

কিন্তু, অম্বা জানায় যে সে রাজা শাল্বকে বিবাহ করতে চায়। ভীষ্ম তাকে শাল্বের কাছে ফিরিয়ে দিতে গেলে শাল্ব এক অপহৃতা নারীকে বিবাহ করতে অস্বীকার করে। তখন অম্বা ভীষ্মের পাণিগ্রহণ করতে চাইলে ভীষ্ম জানান, তিনিও অপারগ। এ শুনে অম্বা রাগে, হতাশায় ও অপমানে ভীষ্মকে তার পরম শত্রু বলে গণ্য করে ও প্রতিজ্ঞা করে যে পরজন্মে সে ভীষ্মের ওপর এই অপমানের চরম প্রতিশোধ নেবে। এই হেতু সে পরজন্মে পাঞ্চালরাজ দ্রুপদের কন্যা শিখণ্ডী রূপে জন্ম নেয় ও কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধে পরোক্ষভাবে ভীষ্মের পতনের কারণ হয়ে দাঁড়ায়।

পাণ্ডব ও কৌরবদের জন্ম

বিচিত্রবীর্য অপুত্রক অবস্থাতেই যক্ষ্মা রোগে আক্রান্ত হয়ে মারা যান। রাজ্যের ভবিষ্যৎ নিয়ে চিন্তিত সত্যবতী ব্যাসদেবকে অনুরোধ করেন দুই বিধবা রানিকে পুত্রলাভের বর দেওয়ার জন্য। কিন্তু ব্যাসদেব একে একে দুই রানির সামনে উপস্থিত হলে ব্যাসের ভয়ংকর রূপ দেখে অম্বিকা নিজের চোখ বন্ধ করে ফেলে ও অম্বালিকার শরীর পাণ্ডুবর্ণ ধারণ করে। রানিদের এই অক্ষমতার জন্য অম্বিকার পুত্র ধৃতরাষ্ট্র জন্মান্ধ হয় ও অম্বালিকার পুত্র পাণ্ডুর দেহ ধূসরবর্ণের হয়। বংশধরদের এই শারীরিক অক্ষমতা দেখে সত্যবতী ব্যাসদেবকে আবার ডেকে পাঠান বরদানের জন্য। কিন্তু এবার রানিরা নিজে না গিয়ে তাদের এক দাসীকে পাঠায় ও সেই দাসীর পুত্র বিদুর অতি ধার্মিক চরিত্র নিয়ে জন্মান, পরে এঁকেই কুরুরাজ্যের মহামন্ত্রী পদে অধিষ্ঠিত করা হয়।

তিন পুত্র প্রাপ্তবয়স্ক হলে ভীষ্ম জ্যেষ্ঠ পুত্র ধৃতরাষ্ট্রকে রাজা করতে চান, কিন্তু বিদুর উপদেশ দেন যে অন্ধ পুত্রকে রাজা বানানো মূর্খামি হবে। তাই, রাজমুকুট পাণ্ডুর মস্তকে স্থান পায়। এরপর ধৃতরাষ্ট্রের বিবাহ হয় গান্ধারী এবং পাণ্ডুর বিবাহ হয় কুন্তী ও মাদ্রীর সঙ্গে। স্বামীর অন্ধত্বের জন্য মহীয়সী নারী গান্ধারী নিজের চোখ দুটিকেও আমরণ ঢেকে রেখেছিলেন। কিন্তু গান্ধারীর এই দশা দেখে তার ভ্রাতা শকুনি ক্রুদ্ধ হন ও কুরুরাজবংশের ওপর প্রতিশোধ নেবার পণ করেন। রাজা হবার পর পাণ্ডু স্ত্রীদের সাথে অরণ্য ভ্রমণে যান ও দুটি হরিণ দেখে তাদের তীরবিদ্ধ করেন। দুর্ভাগ্যবশত, ঐ দুই হরিণ বাস্তবে ছিল এক ঋষি ও তার স্ত্রী। ক্রুদ্ধ ঋষি মৃত্যুর পূর্বে পাণ্ডুকে অভিশাপ দেন, কোনো স্ত্রীর প্রতি কাম আসক্ত হয়ে, শারিরীক সম্পর্কে লিপ্ত হলে পাণ্ডুর মৃত্যু হবে। অনুতপ্ত পাণ্ডু রাজ্য ত্যাগ করে স্ত্রীসহিত বনবাসী হন। ধৃতরাষ্ট্রকে রাজপদে অধিষ্ঠিত করা হয়।

কুন্তী বাল্যকালে ঋষি দুর্বাসার কাছ থেকে এক মন্ত্র লাভ করেন, যার মাধ্যমে যে কোনো ভগবানকে আহ্বান করা যায় ও বর চাওয়া যায়। কুন্তী কৌতূহলবশত সূর্যদেবকে আহ্বান করেন, সূর্যদেব তাকে এক পুত্রের বর দেন। কিন্তু লোকলজ্জার ভয়ে সবার অজান্তে কুন্তী ঐ শিশুপুত্রকে নদীতে ভাসিয়ে দেন, যে পরে অধিরথ সারথির কাছে পালিত হয় ও তার নাম হয় কর্ণ। ঐ মন্ত্রের দ্বারা কুন্তী ধর্মদেবের বরে যুধিষ্ঠির, পবনের বরে ভীম, ইন্দ্রের বরে অর্জুন নামে তিন গুণবান পুত্রের জন্ম দেন। মাদ্রী এই মন্ত্রের পাঠ করে অশ্বিনীকুমারদ্বয়ের বরে নকুল ও সহদেব নামে দুই পুত্র লাভ করেন। এই পাঁচ পুত্রই অত্যন্ত গুণবান ও সৎ ছিলেন, পরবর্তীতে এরা ‘পাণ্ডব’ নামে পরিচিত হন। কিন্তু একদিন কামোদ্যত পাণ্ডু মাদ্রীকে আলিঙ্গন করতে গিয়ে মারা যান। দুঃখে মাদ্রী পাণ্ডুর চিতায় সহমরণ গ্রহণ করেন। শিশুপুত্রদের ভার পড়ে কুন্তীর ওপর।

এদিকে যুধিষ্ঠির ও ভীমের জন্মের পর একশোটি ঘৃতপূর্ণ কলশ থেকে ধৃতরাষ্ট্র ও গান্ধারীর ১০০ সন্তান জন্মায়। এদের মধ্যে জ্যেষ্ঠ হল দুর্যোধন ও এরপর দুঃশাসন, বিকর্ণ প্রভৃতি, এছাড়া ধৃতরাষ্ট্রর দুঃশলা নামে এক কন্যাও হয়। ধৃতরাষ্ট্রের পুত্ররা ‘কৌরব’ নামে পরিচিত হয়, বিকর্ণ ব্যতীত এই কৌরবরা তেমন সচ্চরিত্রবান ও ধার্মিক ছিল না।

জতুগৃহদাহ

পাণ্ডু ও মাদ্রীর মৃত্যুর পর কুন্তী তার পাঁচ সন্তানকে নিয়ে হস্তিনাপুরে ফিরে আসেন। পাণ্ডব ও কৌরবরা দ্রোণাচার্যের কাছে তাদের বাল্যশিক্ষা সম্পন্ন করে। গুরু দ্রোণ শিষ্যদের কাছে দক্ষিণা হিসেবে তার প্রতারক বন্ধু পাঞ্চালরাজ দ্রুপদকে পরাজিত করতে বলেন। রাজকুমারদের সাথে যুদ্ধে দ্রুপদ পরাজিত হলে দ্রোণকে শায়েস্তা করার পরিকল্পনা করতে থাকেন। এসময় কর্ণ কৌরবদের পরম মিত্রে পরিণত হয়। এদিকে সর্বজ্যেষ্ঠ যুধিষ্ঠির যুবরাজ পদে অভিষিক্ত হলে কৌরবরা ঈর্ষান্বিত হয়, এমনকি ‘পুত্রস্নেহে অন্ধ’ ধৃতরাষ্ট্রও দুর্যোধনকে রাজা হিসেবে দেখতে চান।

অতঃপর কৌরবরা ও তাদের মাতুল শকুনি পাণ্ডবদের গোপনে হত্যা করার ষড়যন্ত্র করে। শকুনির নির্দেশে স্থপতি পুরোচন বারণাবত নামক স্থানে বিভিন্ন দাহ্য পদার্থ দিয়ে ‘জতুগৃহ’ নামে এক সুশোভন প্রাসাদ নির্মাণ করে ও সেখানে পাণ্ডব ও কুন্তীকে ছুটি কাটাবার পরামর্শ দেয়। বিদুর শকুনির ষড়যন্ত্র বুঝতে পেরে পাণ্ডবদের সাবধান করে ও জতুগৃহে আগুন লাগলে তারা এক সুড়ঙ্গপথে পালিয়ে আসেন ও সকলে মনে করে তাদের মৃত্যু হয়েছে।

দ্রৌপদীর বিবাহ

এই সময় দ্রুপদ যজ্ঞ করে ধৃষ্টদ্যুম্ন ও দ্রৌপদী নামে দুই পুত্র-কন্যা লাভ করেন। পাণ্ডবরা ব্রাহ্মণের ছদ্মবেশে ঘুরে বেড়াবার সময় দ্রৌপদীর স্বয়ংবর সভা আয়োজিত হয়। ঘোষিত হয়, উঁচুতে ঝুলন্ত মাছের চোখটির প্রতিবিম্ব নিচে জলে দেখে ঘূর্ণায়মান চক্রের মধ্য দিয়ে যে রাজকুমার চোখটিকে শরবিদ্ধ করতে পারবে, সে দ্রৌপদীকে পত্নী হিসেবে লাভ করবে। অধিকাংশরাই এতে অসমর্থ হয় ও কর্ণ সাফল্যের সীমায় এলেও সূতপুত্র হিসেবে পরিচিত হওয়ায় দ্রৌপদী তাকে গ্রহণ করেন না। ব্রাহ্মণবেশী অর্জুন এই পরীক্ষায় সমর্থ হন ও দ্রৌপদীকে লাভ করেন। কিন্তু দ্রৌপদীকে নিয়ে পাণ্ডবরা কুন্তীর কাছে ফিরে এলে পাণ্ডবরা জানায় অর্জুন ভিক্ষায় এক দারুণ জিনিস পেয়েছেন। কুন্তী না দেখেই মন্তব্য করেন, “যা পেয়েছ, পাঁচ ভাই মিলে ভাগ করে নাও।” ধর্মসংকটে পড়েন পাণ্ডবেরা। অতঃপর দ্রৌপদীকে পঞ্চপাণ্ডবেরই স্ত্রী হিসেবে পরিচিত হতে হয়।

ইন্দ্রপ্রস্থ নির্মাণ

এরপর পাণ্ডবরা হস্তিনাপুরে ফিরে আসেন। পাণ্ডবদের সাথে কলহ করা উচিত হবে না ভেবে ধৃতরাষ্ট্র কুরুরাজ্যের এক অংশ তাদেরকে দিয়ে দেন, যেখানে পাণ্ডবরা ‘খাণ্ডবপ্রস্থ’ নামের তাদের নিজস্ব রাজ্য স্থাপন করেন। ময়দানব সেখানে ‘ইন্দ্রপ্রস্থ’ নামে এক অতি সুন্দর রাজধানী নগর তৈরী করে দেয়। যুধিষ্ঠির রাজপদে অধিষ্ঠিত হন,যদিও এর মাধ্যমে পাণ্ডব বা কৌরব কেউই সুখী হতে পারেনি।

এই সময় অর্জুন দ্বারকাধিপতি শ্রীকৃষ্ণের ভগিনী সুভদ্রাকে বিবাহ করেন। নিজের রাজ্যের উন্নতিসাধন করতে যুধিষ্ঠির কৃষ্ণের উপদেশ চান। কৃষ্ণ তাকে রাজসূয় যজ্ঞ করে আর্যাবর্তের চক্রবর্তী সম্রাট পদে আরোহণ করার পরামর্শ দেন। যুধিষ্ঠিরের এই পদোন্নতিসাধনের জন্য চার ভাই মিলে দিগ্বিজয়ে পাড়ি দেন ও আর্যাবর্তের সকল রাজাকে হারিয়ে কর আদায় করেন।

রাজসূয় যজ্ঞকালে আমন্ত্রিত চেদীরাজ শিশুপাল ভয়ানকভাবে কৃষ্ণকে অপমান করেন ও কৃষ্ণ পাপী শিশুপালের মস্তকচ্ছেদ করেন। ইন্দ্রপ্রস্থের অপরূপ শোভা দেখে দুর্যোধন ঈর্ষান্বিত হন। মায়াবী রাজপুরীর স্বচ্ছ স্ফটিককে তিনি জল ভেবে ভুল করেন ও পাশ কাটিয়ে যান। আবার সরোবরের জলকে স্ফটিক মনে করে তার ওপর দিয়ে হাঁটতে গিয়ে জলে ভিজে যান। দুর্যোধনের এই হাস্যকর অবস্থা দেখে দ্রৌপদী মন্তব্য করেন, “অন্ধের (ধৃতরাষ্ট্র) পুত্র কি অন্ধই হয়?”। এতে দুর্যোধন অত্যন্ত অপমানিত বোধ করেন ও দ্রৌপদীর ওপর প্রতিশোধ নেবেন ঠিক করেন।

দ্যূতক্রীড়া ও বস্ত্রহরণ

পাণ্ডবদের ওপর প্রতিশোধ নেবার জন্য এবার শকুনি যুধিষ্ঠিরের সঙ্গে কপট পাশা খেলার আয়োজন করেন। শকুনির ছলনায় যুধিষ্ঠির তার রাজ্য, সম্পত্তি সমস্ত হারান। শেষে নিঃস্ব হয়ে ভাইদেরকে, এমনকি নিজেকেও বাজি রাখেন এবং সবাই দাসে পরিণত হন। এবার খেলার নেশায় ধর্মজ্ঞান হারিয়ে তিনি স্ত্রী দ্রৌপদীকে বাজি রাখেন ও হেরে তিনিও দাসী হন। দুর্যোধনের নির্দেশে দুঃশাসন অন্তঃপুর থেকে দ্রৌপদীকে কেশাকর্ষণ করে সভায় টেনে আনেন, অথচ সভায় উপস্থিত ধার্মিক ভীষ্ম, দ্রোণ, অঙ্গরাজ কর্ণ, বিদুর,পাণ্ডবরা ধর্মসংকটে পড়ে অবিচারের বিরুদ্ধে কোনো প্রতিবাদ করতে পারেন না। বিকর্ণ এর প্রতিবাদ করেন। এবার দুঃশাসন দ্রৌপদীকে সর্বসমক্ষে বস্ত্রহীন করতে গেলে অসহায় দ্রৌপদী ভগবান কৃষ্ণকে স্মরণ করেন। কৃষ্ণ মায়ার প্রভাবে দ্রৌপদীর গায়ে কাপড় জড়িয়ে তার সম্মানরক্ষা করেন।

তখন ধৃতরাষ্ট্র ভয়ভীত হয়ে পাণ্ডবদের সকল সম্পত্তি ফিরিয়ে দেন। স্বাভাবিকভাবেই, দুর্যোধন অসন্তুষ্ট হয় ও পুনর্বার পাশা আয়োজিত হয়। এবার পাণ্ডবরা হেরে গেলে তাদের জন্য ১২ বছরের বনবাস ও ১ বছরের অজ্ঞাতবাস নির্ধারিত হয়। স্থির হয়, এই সময়কালে কৌরবরা পাণ্ডবদের সমস্ত সম্পত্তি ভোগ করবে। অজ্ঞাতবাসের সময় পাণ্ডবদের নিজেদের পরিচয় গোপন রাখতে হবে, কিন্তু কৌরবদের দ্বারা সেই পরিচয় আবিষ্কৃত হলে পাণ্ডবদের আবার ১২ বছর বনবাস ভোগ করতে হবে।

বনবাস ও অজ্ঞাতবাস

এরপর পাণ্ডবরা ১২ বছর বিভিন্ন বনে ভ্রমণ করতে থাকেন। এই সময় তাদের নানা বিপদের সম্মুখীন হতে হয়, তবে সমস্ত বিপদকে জয় করে পাণ্ডবরা তাদের বনবাসকাল সম্পূর্ণ করেন।

অজ্ঞাতবাসের সময় পাণ্ডবেরা ছদ্মবেশে মৎস্যদেশে বিরাট রাজার রাজ্যে আশ্রয় গ্রহণ করেন। যুধিষ্ঠির কঙ্ক (রাজার সভাসদ), ভীম বল্লভ (রন্ধনশালার পাচক), অর্জুন বৃহন্নলা (রাজকুমারীদের সঙ্গীত শিক্ষক), নকুল গ্রন্থিক (অশ্বশালা রক্ষক), সহদেব তন্ত্রিপাল (গাভীশালা রক্ষক) ও দ্রৌপদী সৈরিন্ধ্রী (রানির দাসী) নাম গ্রহণ করে ছদ্মবেশে বসবাস করতে থাকেন। এই সময় বিরাটের শ্যালক কীচক দ্রৌপদীকে অপমান করেন ও ভীম তাকে হত্যা করেন। কৌরবরা পাণ্ডবদের অবস্থান আঁচ করতে পেরে মৎস্যরাজ্যে আসেন ও যুদ্ধ ঘোষণা করেন। কিন্তু তারা পাণ্ডবদের ঠিক সেই সময় শনাক্ত করেন, যখন অজ্ঞাতবাসের সময় পূর্ণ হয়ে গিয়েছে। এরপর বিরাট তার কন্যা উত্তরার সাথে অর্জুন-সুভদ্রার পুত্র অভিমন্যুর বিবাহ দেন।

এবার পাণ্ডবেরা তাদের হারানো অধিকার ফিরে পেতে চাইলে কৌরবরা তা প্রত্যার্পণ করতে সম্পূর্ণ অস্বীকার করেন। ফলে পাণ্ডব ও কৌরবের মধ্যে সংঘর্ষ অনিবার্য হয়ে ওঠে।

কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধ

কুরুরাষ্ট্রে সামন্তপঞ্চকে কুরুক্ষেত্র নামে এক পুণ্যক্ষেত্রে মহাযুদ্ধের প্রস্তুতি পর্ব শুরু হয়। পাণ্ডব ও কৌরবদের উদ্যোগে সমস্ত আর্যাবর্তের রাজ্যসমূহ দু’ভাগে বিভক্ত হয়ে যুদ্ধে অংশগ্রহণ করে। কৃষ্ণ তথা দ্বারকার সাহায্য প্রার্থনায় অর্জুন ও দুর্যোধন উভয়েই একই সময়ে দ্বারকায় যান। কিন্তু কৃষ্ণের ভ্রাতা বলরাম যুদ্ধে অংশ না নিয়ে তীর্থযাত্রার সিদ্ধান্ত নেন। আর কৃষ্ণ উভয় দলের আবেদন রক্ষাহেতু অস্ত্রধারণ না করার প্রতিজ্ঞা করে পাণ্ডবদের পরামর্শদাতা রূপে নিজে পাণ্ডবপক্ষে যোগ দেন এবং কৌরবপক্ষে দ্বারকার দুর্জয় নারায়ণী সেনা দান করেন। আপাতদৃষ্টিতে এতে কৌরবপক্ষই লাভবান হলেও স্বয়ং ধর্মরক্ষক ভগবান বিষ্ণুর অবতার কৃষ্ণ নিজে পাণ্ডবপক্ষে থাকায় তারাই লাভবান হয়।

এদিকে কৃষ্ণ যুদ্ধ না করলেও যুদ্ধে অর্জুনের রথের সারথির ভূমিকা গ্রহণ করেন। তিনি পাণ্ডবদের শান্তিদূত রূপে কৌরবদের কাছে পাণ্ডবদের জন্য পাঁচটি গ্রাম ভিক্ষা করেন। কিন্তু দুর্যোধন কঠোরভাবে ঐ প্রস্তাব অস্বীকার করে বলেন, “বিনা যুদ্ধে নাহি দেব সূচ্যগ্র মেদিনী”।

অতঃপর যুদ্ধ শুরু হয়। কিন্তু যুদ্ধের প্রাক্কালে নিজের আত্মীয়-স্বজনদের সাথেই সংঘর্ষে লিপ্ত হতে হবে দেখে মহাবীর অর্জুন জাগতিক মোহের বশে পড়ে যুদ্ধ হতে বিরত হবার সিদ্ধান্ত নিয়ে অস্ত্রত্যাগ করেন। এমতাবস্থায় পরমেশ্বর শ্রীকৃষ্ণ তাঁর প্রিয়সখা অর্জুনকে পুনরুজ্জীবিত করবার জন্য কিছু মহান উপদেশ প্রদান করেন ও অর্জুন পুনরায় অস্ত্রধারণ করেন। ভগবান শ্রীকৃষ্ণের এই উপদেশগুলিই হিন্দুদের প্রধান ধর্মগ্রন্থ ‘ভগবদ্গীতা’ হিসেবে গণ্য হয়। শ্রীকৃষ্ণ জানান, মহাযুদ্ধে অধর্মের বিনাশহেতু ভগবান নিজেই রয়েছেন, অর্জুন তার উপলক্ষ মাত্র। এরপর তিনি অর্জুনকে তাঁর দিব্য ‘বিশ্বরূপ’ প্রদর্শন করান।

প্রথমে যুদ্ধ পাণ্ডব ও কৌরবপক্ষে যথাক্রমে ধৃষ্টদ্যুম্ন ও ভীষ্মকে সেনাপতি পদে বরণ করা হয়। উভয়পক্ষই এইসময় যুদ্ধে জয়লাভ করার জন্য নীতিভঙ্গ করতে থাকে –

ভীষ্ম প্রবল পরাক্রান্ত হয়ে উঠলে স্বয়ং কৃষ্ণ তাকে প্রতিরোধ করতে গিয়ে 'যুদ্ধে যোগদান না করার' প্রতিজ্ঞা ভঙ্গ করেন। যুদ্ধের ১০ম দিনে অর্জুন শিখণ্ডীকে (পূর্বজন্মে অম্বা) সাথে রেখে নিরস্ত্র ভীষ্মের ওপর ক্রমাগত বাণবর্ষণ করতে থাকেন ও এই বাণ দ্বারা ভীষ্ম শরশয্যায় শায়িত হয় ও তার পতন ঘটে। কৌরব পক্ষের সেনাপতি হন অস্ত্রগুরু দ্রোন। অর্জুনের পুত্র অভিমন্যু কৌরবদের চক্রব্যুহে প্রবেশ করলেও বের হবার উপায় না জানায় একা ‘সপ্তরথী’র সাথে যুদ্ধ করে নিহত হয়। এরপর কৃষ্ণের মন্ত্রণায় ভীম অশ্বত্থামা নামে একটি হাতিকে মারে ও সত্যবাদী যুধিষ্ঠির দ্রোণকে তাঁর পুত্রের মৃত্যুর মিথ্যা সংবাদ জানায় (“অশ্বত্থামা হত, ইতি গজ।”)। শোকে দ্রোণ অস্ত্রত্যাগ করলে দ্রৌপদীর ভ্রাতা ধৃষ্টদ্যুম্ন তাঁকে বধ করেন। ভীম দুঃশাসনের বুক চিরে রক্তপান করেন। সেনাপতি কর্ণ সারথি হিসেবে পান মহাবীর শল্যকে। কর্ণ ও অর্জুনের প্রবল দ্বৈরথ হয়। কর্ণ-অর্জুনের যুদ্ধে কর্ণের রথের চাকা মাটিতে বসে যায় ও কর্ণ চাকা তুলতে গেলে অর্জুন তাঁকে বধ করেন। যুধিষ্ঠির শল্যকে ও সহদেব শকুনিকে বধ করেন। একে একে সবার মৃত্যু হয়। শেষে ভীম কৃষ্ণের ইঙ্গিতে অন্যায়ভাবে গদা দ্বারা দুর্যোধনের ঊরুভঙ্গ করে তাঁকে বধ করেন। কিন্তু গভীর রাতে অশ্বত্থামা পাণ্ডব শিবিরে প্রবেশ করে দ্রৌপদীর পঞ্চপুত্র, ধৃষ্টদ্যুম্ন প্রভৃতিদের হত্যা করেন। ক্রুদ্ধ পাণ্ডবেরা অশ্বত্থামার মস্তকের মণি হরণ করেন ও জরাগ্রস্ত অমর অশ্বত্থামা নিরুদ্দিষ্ট হন।

এই রূপে ১৮ দিনের মহাযুদ্ধে পাণ্ডবেরা জয়ী ঘোষিত হন।

যদুবংশ ধ্বংস ও মহাপ্রস্থান

এরপর যুদ্ধে মৃতদের সৎকারের সময় আসে। শতপুত্র হারানোর শোকে গান্ধারী কৃষ্ণকে এই মহাধ্বংসের জন্য দায়ী করেন ও কৃষ্ণকে অভিশাপ দেন যে, কুরুবংশের মতই কৃষ্ণের যদুবংশও ধ্বংসপ্রাপ্ত হবে। অবশেষে যুধিষ্ঠিরকে রাজপদে অভিষিক্ত করা হয়। শরশয্যায় শায়িত ভীষ্মও এরপর স্বর্গে গমন করেন। যুধিষ্ঠির যুদ্ধজনিত পাপখণ্ডন করার জন্য অশ্বমেধ যজ্ঞের আয়োজন করেন। তাঁর রাজত্বে সুখ, শান্তি, শক্তি, সমৃদ্ধি সবই ছিল। এরপর ধৃতরাষ্ট্র, গান্ধারী, কুন্তী ও বিদুর বানপ্রস্থ গ্রহণ করে অরণ্যচারী হন ও পরে তাঁদের মৃত্যু ঘটে।

কিন্তু ৩৬ বছর পর গান্ধারীর অভিশাপের ফলস্বরূপ কৃষ্ণের যদুবংশের সদস্যরা প্রভাস তীর্থে মদ্যপ অবস্থায় পরস্পরের সাথে অন্তর্দ্বন্দ্বে লিপ্ত হয়ে মুষল যুদ্ধে প্রাণ হারান। বলরাম শেষনাগ রূপে দেহত্যাগ করেন এবং সামান্য এক ব্যাধের নিক্ষিপ্ত শরে কৃষ্ণ নির্বাণপ্রাপ্ত হন। এমনকি দ্বারকা নগরীও সমুদ্রে নিমজ্জিত হয়।

এসমস্ত অশুভ লক্ষণ প্রত্যক্ষ করে পাণ্ডবেরা রাজ্যত্যাগের সিদ্ধান্ত নেন ও অভিমন্যুর পুত্র পরীক্ষিৎকে সিংহাসনে বসিয়ে পঞ্চপাণ্ডব ও দ্রৌপদী হিমালয়ের পথে গমন করেন। কুকুররূপী ধর্ম তাদের পেছনে এই যাত্রায় সঙ্গী হন। এটি ‘মহাপ্রস্থান’ নামে পরিচিত। কিন্তু নিজেদের জীবনের কিছু ত্রুটি থাকার দরুন যুধিষ্ঠির বাদে কেউই স্বশরীরে স্বর্গে যেতে পারেন না, পথেই তাদের মৃত্যু হয়। তবে দ্রোণকে মিথ্যা বলবার জন্য যুধিষ্ঠিরকেও একবার নরক দর্শন করতে হয়। এইভাবে তারা সুখে-শান্তিতে স্বর্গসুখ ভোগ করতে থাকেন।

বিভিন্ন সংস্করণ ও অনুবাদ

সটীক সংস্করণ

সময়ের সাথে সাথে মহাভারতের কাহিনী বিভিন্নভাবে পরিবর্তিত হয়। ফলে মূল কাহিনীটিকে উপলব্ধি করা দুরূহ হয়ে পড়ে। এই সমস্যার সমাধান করতে পুণেতে অবস্থিত ভাণ্ডারেকর প্রাচ্য গবেষণা সংস্থা (১৯১৯-১৯৬৬ সালে) সমগ্র দক্ষিণ এশিয়ায় প্রাপ্ত মহাভারতের প্রায় সমস্ত পাণ্ডুলিপির (প্রায় ১০,০০০) অনুসন্ধান ও সংগ্রহ করে সেই লিপিতে পাওয়া একই প্রকার ৩৫,০০০ শ্লোক নিয়ে মহাভারত গ্রন্থের একটি সটীক ও সমীক্ষাত্মক সংস্করণ প্রকাশ করলেন, ১৮ খণ্ড যুক্ত ১৩০০০ পৃষ্ঠার এই পুস্তকটি সমগ্র পৃথিবীর মানুষের কাছে সমাদৃত হল।

অনুবাদ

- বঙ্গানুবাদ

বাংলা ভাষায় মহাভারত সর্বপ্রথম কে অনুবাদ করেন, তা বলা জটিল। তবে, বাংলাতে সর্বাধিক জনপ্রিয় ও সুপ্রচলিত যে অনুবাদটি রয়েছে, তা সপ্তদশ শতকে ‘কাশীরাম দাস’ নামক এক কবি ‘পয়ার কাব্য ছন্দে’ রচনা করেছিলেন বলে জানা যায়।

১৬শ শতকের শেষার্ধে কাশীরাম দাস বর্তমান বর্ধমান জেলার কাটোয়া মহকুমার অধীনে ইন্দ্রাণী পরগনার অন্তর্গত সিঙ্গী গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন।[১৫] তার পিতার নাম ছিল কমলাকান্ত। কাব্য রচনায় তার পরিবারের সুনাম ছিল। তার জ্যেষ্ঠভ্রাতা কৃষ্ণদাস ‘শ্রীকৃষ্ণবিলাস’ কাব্য রচনা করেন ও কনিষ্ঠ ভ্রাতা গদাধর ‘জগন্নাথমঙ্গল’ কাব্য রচনা করেন। কাশীরাম ছিলেন দেব-উপাধিধারী কায়স্থ। সম্ভবত তিনি সপ্তদশ শতকের প্রথমার্ধে বাংলা মহাভারত রচনা শুরু করেন। তবে বিশেষজ্ঞদের ধারণা, কাহিনির বিরাট পর্ব অবধি লিখবার পর তার মৃত্যু হয়। এরপর তার ভ্রাতুষ্পুত্র নন্দরাম সম্ভবত কাব্যের বাকি অংশ সম্পূর্ণ করেন। কাশীরাম মেদিনীপুর জেলার আওয়াসগড়ের রাজার শাসনাধীন স্থানে এক পাঠশালায় শিক্ষকতা করতেন। কাশীরাম সংস্কৃত ও কাব্যশাস্ত্রে সুপণ্ডিত ছিলেন, কিন্তু তিনি মূল সংস্কৃত মহাভারতের যথাযথ অনুবাদ না করে নিজস্ব দৃষ্টিভঙ্গির দ্বারা মূল কাহিনিকে কিছুটা বদলে রচনা করেছেন। চৈতন্য-পরবর্তী যুগে রচিত এই গ্রন্থে বৈষ্ণব কাশীরামের ভক্তিবাদের প্রাধান্য স্থানে স্থানে পরিলক্ষিত হয়েছে। সম্পূর্ণ গ্রন্থটি পয়ার চতুর্দশপদী ও ত্রিপদী ছন্দে লিখিত হয়েছে।[১৬] গ্রন্থটিতে কাশীরামের একটি জনপ্রিয় ভণিতা (পদের শেষে কবির নামযুক্ত পঙ্ক্তি) পাওয়া যায়:

| “ | মহাভারতের কথা অমৃত-সমান। কাশীরাম দাস কহে, শুনে পুণ্যবান্॥ |

” |

কাশীরাম রচিত এই মহাভারকটি ভারত-পাঁচালী বা ‘কাশীদাসী মহাভারত’ নামে বাংলায় সমাদৃত। এছাড়াও কালীপ্রসন্ন সিংহ, কবীন্দ্র পরমেশ্বর ও শ্রীকর নন্দীর লেখা মহাভারতও বাংলায় প্রসিদ্ধি লাভ করেছে।

বর্তমানে বাংলায় প্রচলিত সংস্কৃত মহাভারতের অনুবাদ গুলোর মধ্যে একটি হলো শ্রী হরিদাস সিদ্ধান্তবাগীশ ভট্টাচার্য অনুদিত 'মহাভারত'। বাংলা ১৩৩৮ বঙ্গাব্দে এই মহাভারতের 'আদিপর্ব' প্রকাশিত হয় এবং শেষপর্ব প্রকাশিত হয় ১৩৪৬ বঙ্গাব্দে। স্বয়ং রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর এই মহাভারতের গ্রাহক ছিলেন। এই বঙ্গানুবাদিত সংস্করণের বৈশিষ্ট্য হলো, এতে মহাভারতের টীকাকার নীলকণ্ঠের টীকা(ভারত-ভাবদীপ) সংযোজিত হয়েছে। এছাড়া হরিদাস সিদ্ধান্তবাগীশ ভট্টাচার্যের নিজের করা মহাভারতের বিশদ টীকা(ভারত-কৌমুদী) রয়েছে। আদিপর্বে মহর্ষি বেদব্যাস মহাভারতের যে অধ্যায় ও শ্লোকসংখ্যা বলে গিয়েছিলেন, সিদ্ধান্তবাগীশ মহাশয়-ও সেইভাবে এই বঙ্গানুবাদের অধ্যায় ও শ্লোকসংখ্যা বিন্যস্ত করেছেন।[১৭] বর্তমানে 'বিশ্ববানী' প্রকাশনী থেকে হরিদাস সিদ্ধান্তবাগীশ ভট্টাচার্য বঙ্গানুবাদিত 'মহাভারতম্' ৪৩ খণ্ডে পাওয়া যায়।

বাংলা-য় সংস্কৃত মহাভারতের আর-ও একটি বঙ্গানুবাদ পাওয়া যায়, বঙ্গবাসী প্রেস থেকে প্রকাশিত 'মহাভারত'। এখানে অনুবাদক ছিলেন প্রখ্যাত পণ্ডিত শ্রী পঞ্চানন তর্করত্ন। এই অনুবাদেও নীলকণ্ঠের টীকা সংযোজিত হয়েছে।

- অন্যান্য অনুবাদ

ইংরেজি ভাষায় মহাভারত প্রথম অনুবাদ করেন কিশোরীমোহন গঙ্গোপাধ্যায়, মুনশিরাম মনোহরলাল প্রকাশনীতে ১৮৮৩ থেকে ১৮৯৬ সালের মধ্যে। গীতা প্রেসের পক্ষ থেকে পণ্ডিত রামনারায়ণদত্ত শাস্ত্রী পাণ্ডে রাম হিন্দি ভাষায় মহাভারতের অনুবাদ করেছেন। অষ্টাদশ শতাব্দীতে সম্রাট আকবরের পৃষ্ঠপোষকতায় ফয়জ়ি ও অাবদুল কাদির বদাউনি ফারসি ভাষায় মহাভারত অনুবাদ করেন, যার নামকরণ করা হয় ‘রজ়্ম্নামেহ্’। তামিল ভাষায় মহাভারতের অনুবাদ করেছেন মানালুর রঙ্গচরিয়ার।

আঞ্চলিক সংস্করণ

সময়ের সাথে সাথে মহাভারতের বিভিন্ন আঞ্চলিক সংস্করণ প্রকাশিত হয়, যাদের অধিকাংশের মধ্যেই মূল কাহিনীর সামান্য অদলবদল অথবা সমসাময়িক প্রচলিত কাহিনির সংযোজন করা হয়েছে। ভারতে মহাভারতের তিনটি পৃথক সংস্করণ পাওয়া যায় – উত্তর ভারতীয়, দক্ষিণ ভারতীয় ও মালাবারী। মালাবারী মহাভারত আনুমানিক খ্রিস্টপূর্ব ২য় শতকে পরিপূর্ণতা লাভ করে। বাকি দু’টি সম্ভবত আরও কিছুকাল পরে পরিপূর্ণ হয়ে আধুনিক রূপ লাভ করেছে।

মহাভারতের তামিল সংস্করণটি তেরুক্কুট্টু বা কাত্তৈক্কুট্টু নামে মঞ্চে অভিনীত হয়, এতে প্রধানত দ্রৌপদীর চরিত্রের ওপর অধিক গুরুত্ব আরোপ করা হয়েছে। ভারতীয় উপমহাদেশের বাইরে, ইন্দোনেশিয়ায় একাদশ শতকে জাভার রাজা ধর্মবংশের পৃষ্ঠপোষকতায় ককবিন ভারতযুদ্ধ নামে মহাভারতের একটি সংস্করণ বিকশিত হয়, যেটি পরে বর্তমান হিন্দু প্রধান বালি দ্বীপে প্রসিদ্ধি লাভ করে। এর থেকে উদ্ভূত নৃত্যনাটক ওয়ায়াঙ্গ ওয়ঙ জাভা সংস্কৃতি ও সাহিত্যকে পুষ্ট করেছে। এই সংস্করণটি ভারতীয় সংস্করণ থেকে অতি স্বল্প পৃথক। উদাহরণ হিসেবে এতে দ্রৌপদীর পঞ্চস্বামী ছিলেন না, তাঁর বিবাহ শুধু যুধিষ্ঠিরের সাথেই হয়; শিখণ্ডীকে অর্জুনের স্ত্রী হিসেবে বর্ণিত হয়েছে, যিনি যুদ্ধে পুরুষদেহ না ধারণ করেই এক স্ত্রীযোদ্ধা হিসেবে অংশগ্রহণ করেন; আবার এতে গান্ধারীকে মহীয়সী নারী হিসেবে না দেখিয়ে এক খলচরিত্র হিসেবে দেখানো হয়েছে। এতে সেমর, পেত্রুক, গরেঙ্গ্ নামে কিছু চরিত্র সংযোজিত হয়েছে, যা মূল মহাভারতে নেই। মহাভারতের একটি অসম্পূর্ণ কাওয়ী সংস্করণ ইন্দোনেশিয়ার বালি দ্বীপে প্রাপ্ত হয়েছে।

চলচ্চিত্র ও দূরদর্শন

ভারতে ১৯২০ সালের আগেও মহাভারত নিয়ে প্রচুর চলচ্চিত্র নির্মিত হয়েছে। ১৯৭৭ সালে দানবীর সূর কর্ণ নামে এক তেলুগু ছবি তৈরি করেন এন. টি. রাম রাও। ১৯৮০ সালে শ্যাম বেনেগাল পরিচালিত কলিযুগ ছবিটিও মহাভারতের কাহিনির ভিত্তিতে নির্মিত হয়। ২০১০ সালে প্রকাশ ঝাঁ মহাভারতের কাহিনির উপর আংশিক ভিত্তিতে তৈরি করেন রাজনীতি ছবিটি। ২০১৩ সালের অ্যানিমেটেড ফিল্ম ‘মহাভারত’ ভারতের সর্বাপেক্ষা ব্যয়বহুল অ্যানিমেটেড ছবি হিসেবে উৎকর্ষ লাভ করেছে।

১৯৮০ সালে রবি চোপড়ার পরিচালনায় মহাভারত ধারাবাহিক ভারতের দূরদর্শনে সম্প্রচারিত হয়। ২০১৩ সালে STAR Plus "মহাভারত" নামের ধারাবাহিক প্রচার করে, যা বাংলায়ও ডাব করা হয় এবং স্টার জলসায় দেখানো হয়।

বিনোদন জগতে মহাভারতের কিছু অসম্পূর্ণ প্রকল্প রয়ে গেছে রাজকুমার সন্তোষীর ছবিতে ও সত্যজিৎ রায়ের পরিকল্পনায়।

সামাজিক প্রভাব

ভগবদ্গীতায় শ্রীকৃষ্ণ অর্জুনকে এক ক্ষত্রিয় ও যোদ্ধার পালনীয় কর্তব্যগুলি ব্যাখ্যা করেছেন, বেদান্ত দর্শন, কর্ম-জ্ঞান-ভক্তি ইত্যাদি নানা যোগের স্বরূপ উদাহরণ সহ বিবৃত করেছেন। এই কারণেই গীতাকে হিন্দু দর্শনের সংক্ষিপ্তসার ও জীবনে চলার এক স্বয়ংসম্পূর্ণ নির্দেশিকা হিসেবে সমাদৃত করা হয়। আধুনিক কালে মহাত্মা গাঁধী, স্বামী বিবেকানন্দ, বাল গঙ্গাধর তিলক ইত্যাদি মহান ব্যক্তিরা ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামে জনগণকে জাগরিত করতে বহুবার গীতার শ্লোকগুলিকে উদ্ধৃত করে মানব আদর্শ হিসেবে তুলে ধরেছেন।

আরও দেখুন

পাদটীকা

তথ্যসূত্র

বহিঃসংযোগ

Wikiwand - on

Seamless Wikipedia browsing. On steroids.