旧制度

法國大革命前兩個世紀,在法蘭西王國統治的王權 来自维基百科,自由的百科全书

舊制度(法語:Ancien Régime,发音:[ɑ̃sjɛ̃ ʁeʒim] (ⓘ))是指中世纪晚期到法国大革命[1](约1500年~1789年)之间法兰西王国实行的政治和社会制度,在此期间法国由瓦卢瓦王朝和波旁王朝先后统治。这个系统的支柱,贵族的封建制度[2]和世袭君主制[3]分别在1790年和1792年被废除。旧制度的终结代表了法兰西第一共和国的开始,也标志着現代史的发端。

该术语有时也用于指欧洲其他地方类似的封建制度,例如瑞士[4]。

以历史唯物主义的观点,旧制度是一种社会制度,即由一定时期内的生产关系和社会关系所决定的上层社会结构,包括其特有的政治制度和意识形态。它的特征可以从三个角度刻画:

- 经济结构上,旧制度处于由封建手工业农业社会向资本主义工业社会转型的阶段。

- 社会关系上,旧制度是封建等级社会中处于底层的资产阶级逐渐壮大,并开始与特權階級争夺权力的时期。

- 政治制度上,旧制度下发展出了中央集权的绝对君主制。各阶级为了维护自身的特权或权利,与不断加强的王权之间存在矛盾。

词源

1789年底,“Ancien Régime”这个词已经被法国的记者和立法者们使用,指代大革命前法国的制度[5],带有贬义。它于1794年(法兰西第一共和国成立两年后)首次被印刷为英文。西蒙·沙玛观察到,“实际上,从这个词被创造出来,‘旧制度’就自动地与传统主义和衰老联系在一起。它让人们想起一个被陈腐思想所包围的社会,只有极大的暴力才能释放其中的生命力。这个‘旧制度’在制度上迟钝,经济上不动,文化上萎缩,社会上分层,无法实现自我现代化”[6]。

而对于另外一些观察者来说,这个词则表示某种怀旧之情。例如,塔列朗曾说:

| “ | Celui qui n'a pas vécu au dix-huitième siècle avant la Révolution ne connaît pas la douceur de vivre[a] (“那些没有在革命前的18世纪生活过的人,不知道生活的甜美。”) | ” |

这种感情是由于革命后文化和价值观的衰微造成的,在大革命中,贵族失去了大部分经济和政治权力,成为人们眼中富有、粗俗和唯物主义的资产阶级。这个主题在整个19世纪的法国文学中反复出现,巴尔扎克和福楼拜都批评了新上层阶级的风俗习惯。对于这种心态来说,旧制度表达了革命前优雅美好的时代,而革命及相关的变革则引入了粗糙和不确定的现代性。

历史学家亚历克西斯·德·托克维尔在他的经典研究《旧制度与大革命》中反对定义式的叙事,他强调了革命前后法国制度的连续性。

对外政策

1688到1697年,九年战争的战火在欧洲大陆和周边海域、爱尔兰、北美和印度燃烧,这是第一次真正意义上的全球战争[7]。

路易十四在1678年的法荷战争中崛起为欧洲最强大的君主。通过侵略、吞并和准法律手段相结合的方式,他着手扩张法国的边界,最终导致了短暂的的留尼旺战争(1683年~1684年)。由此产生的雷根斯堡停战协定使法国的新边界稳固了20年,但路易十四随后的行动,特别是1685年撤销南特敕令,导致他的军事和政治统治地位恶化。为了扩大他的影响力并迫使神圣罗马帝国接受他的领土和王朝主张,路易十四决定于1688年9月渡过莱茵河,但利奥波德一世和德意志诸侯决心抵抗。荷兰国会和威廉三世将荷兰人和英国人也带入了对法国的战争,路易十四面临着一个旨在限制他野心的强大联盟。

主要的战斗发生在法国与西属尼德兰、莱茵兰、萨伏依公国和加泰罗尼亚的边境上,总体上对路易十四的军队有利,但到1696年,法国陷入了经济危机。海上强国(英格兰和荷兰共和国)也财政枯竭,当萨伏依从大同盟中脱离时,各方都渴望通过谈判解决问题。最终,根据赖斯韦克条约(1697年),路易十四保留了整个阿尔萨斯,但被迫将洛林归还给其统治者,并放弃了在莱茵河右岸的收获。此外,路易十四接受威廉三世为合法的英格兰国王,荷兰人在西属尼德兰获得了屏障要塞系统,保护了他们的边界。然而,随着西班牙国王卡洛斯二世病危且无子,一场围绕西班牙帝国继承权的新冲突很快将路易十四和大同盟卷入了西班牙王位继承战争。

西班牙在本土之外有许多重要的资产,它控制着欧洲和新大陆的重要领土。西班牙的美洲殖民地开采了大量的白银,每隔几年就会被运往西班牙。西班牙也有很多弱点,其国内经济几乎没有商业、工业或先进的手工业,而且很贫穷。西班牙的所有武器几乎都要进口,其庞大的军队的训练水平和装备也都很差。西班牙的海军规模出奇地小,因为航海对精英阶层来说不是优先考虑的事情。地区政府以及地方贵族控制了大部分决策。中央政府相当软弱,官僚机构平庸,能干的领导者寥寥无几。查理二世国王于1665年至1700年间在位,但身心健康状况极差[8]。

由于查理二世没有子嗣,谁将继承西班牙王位的问题引发了一场大战。查理二世所属的维也纳哈布斯堡王朝提出了自己的王位候选人[9]。然而,法国的统治家族波旁王朝本能地反对哈布斯堡王朝在欧洲的扩张,并提出了自己的候选人:强大的路易十四的孙子菲利普。这是两种不同的旧制度[10],法国的和西班牙的(或着说是哈布斯堡的)之间的对抗。

西班牙的丰富白银以及虚弱,使其成为雄心勃勃的欧洲各国高度关注的目标。几代人以来,英国人都在考虑劫掠西班牙的宝藏舰队。这一壮举只在1628年由荷兰人皮特·海因完成过一次。尽管如此,英国水手还是认真地寻求在西班牙殖民地进行私掠和贸易的机会[11]。

当卡洛斯二世临近死亡时,他将王位遗赠给了波旁王朝的候选人,未来的西班牙国王费利佩五世。费利佩的祖父路易十四热切地支持这一选择,并采取单方面的进攻性举措,以确保他的家族在新领土上的统治,例如将法国军队调入西属尼德兰[12],并为法国在西班牙美洲获得了独家贸易权。然而,反对法国快速扩张的敌对联盟迅速形成,1701年至1714年,又一场欧洲大战爆发了[13]。

对于法国的敌人来说,法国通过接管西班牙及其在欧洲和海外的领土而获得巨大实力的想法是令人憎恶的。此外,夺取新大陆的西班牙领土的前景看起来非常吸引人。法国的敌人组成了一个由神圣罗马帝国的利奥波德一世领导的大同盟,其中包括普鲁士和大多数德意志邦国、荷兰共和国、葡萄牙、萨伏依(意大利的一部分)和英格兰。大同盟的对立面主要是法国和西班牙,但也包括一些较小的德意志诸侯和意大利公爵。激烈的战斗在尼德兰爆发。但当利奥波德皇帝及其儿子兼继任者约瑟夫双双去世后,约瑟夫的弟弟,利奥波德的第二个儿子,查理六世同时成为了大同盟认定的西班牙国王和神圣罗马帝国皇帝的候选人[14],这改变了战争的性质。

西班牙和神圣罗马帝国可能的人身联合在查理六世的盟友眼中显得过于强大,因此大多数盟友迅速与法国单独缔约。查理六世在之后又徒劳地战斗了一年,但最终不得不放弃成为西班牙国王的野心。

1713年的乌得勒支条约解决了所有问题。法国放弃了纽芬兰和新斯科舍。路易十四的孙子成为西班牙国王费利佩五世,保留了他所有的海外殖民地,但放弃了对法国王位的任何宣称。西班牙失去了本土以外的欧洲领地[15]。

大同盟的前成员也从战争中获利。面对法国的侵略,荷兰保持了独立。哈布斯堡家族在奥地利北部和意大利获得了领土,包括西属尼德兰和那不勒斯。然而,这场战争的最大受益者是英国,因为除了获得大量欧洲以外的领土外,它还通过适度加强欧洲盟友进一步遏制了法国在欧洲大陆的扩张[12]。

乌得勒支条约后的25年是和平的,没有发生重大战争。主要大国在战争中筋疲力尽,困扰于阵亡、伤残的军人、破败的海军、高昂的抚恤金成本、沉重的贷款和高额税收。1683年,法国的间接税曾经达到过1.18亿里弗尔,但到1714年,这项收入暴跌至仅有4600万里弗尔[16]。

路易十四带着他的战争热情离开了,取而代之的是一个体弱多病的孩子,他是波旁王朝的最后一个幸存者。路易十五一直活到1770年代,在此期间,法国主要的外交决策者是红衣主教弗勒里,他认识到法国需要重建,因此奉行和平政策。

法国的税收制度设计不良,包税人留下了大部分钱财,国库总是短缺。巴黎的银行系统不发达,国库被迫以非常高的利率借款。相反的是,伦敦的金融体系在为英国军队及其盟友提供资金方面具有惊人的能力。

英国的安妮女王已经去世,她的继任者乔治一世国王是汉诺威人,他将他的宫廷搬到了伦敦,但从未能够流利地讲英语。他的身边都是德国顾问,他们把大部分时间和注意力都花在了汉诺威事务上。他的王位也受到威胁,因为斯图亚特家族长期受到路易十四和托利党的支持,多次威胁要通过爱尔兰或苏格兰进攻英国。不过,1722年到1740年间英国主要的决策者是罗伯特·沃波尔爵士(其角色后来被称为首相),他强烈地反对军事选项,推动了一个由弗勒里同意的和平计划,两个大国结成了联盟。

荷兰共和国的实力大为削弱,因此同意英国的和平主张。在维也纳,神圣罗马帝国的哈布斯堡皇帝与西班牙的波旁国王费利佩五世争夺对意大利的控制权,但与法国的关系并不紧张[17]。

省份和行政区划

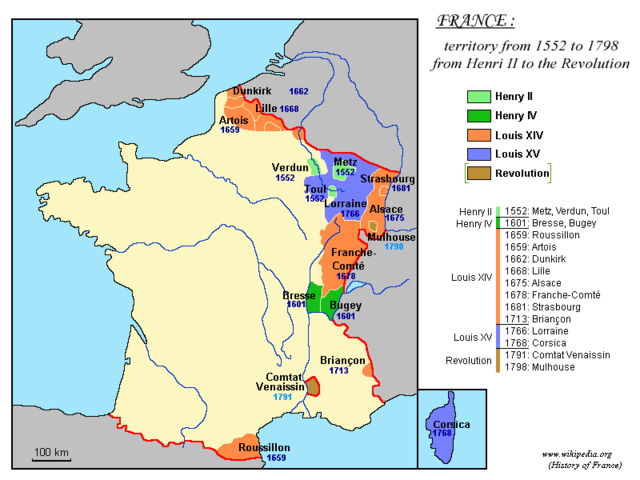

15世纪中叶,法国比今天小得多[18],许多边境省份(如鲁西永、塞尔达涅、孔夫朗、瓦莱斯皮尔、卡普西尔、加来、贝阿恩、纳瓦拉、富瓦、弗兰德斯、阿图瓦、洛林、阿尔萨斯、三主教管区、弗朗什孔泰、萨伏依、布雷斯、比热、热克斯、尼斯、普罗旺斯、多菲内和布列塔尼)是自治的,或者属于神圣罗马帝国、阿拉贡王国或纳瓦拉王国。此外,也有像沃奈桑伯爵领地这样的国外飞地。

此外,法国境内的某些省份表面上是贵族的个人封地。例如,波旁、福雷和奥弗涅一直由波旁家族持有。直到1527年波旁公爵查理三世死后,这些省份才被强行纳入王室领地。

从15世纪末到17世纪末,再到1760年代,法国大幅扩张了其领土,而且试图将各省整合为一个行政整体。

- 路易十一:普罗旺斯(1482)、多菲内(1461年,自1349年起受法国控制)

- 路易十二:米兰(1500年,1521年失守),那不勒斯(1500年,1504年失守)

- 弗朗索瓦一世:布列塔尼(1532年)

- 亨利二世——三主教管区(梅斯、图勒、凡尔登的实际控制)(1552年)、加莱(1559年)

- 亨利四世:富瓦(1607年)

- 路易十三:贝阿恩和纳瓦拉(1620年,自1589年以来作为亨利四世财产的一部分在法国控制下)

尽管国王努力集权,但法国仍然是由地方特权和历史差异拼凑而成的。绝对君主制的专断权力受到历史和地区特殊性的限制[19]。行政(包括税收)、法律(高等法院)、司法和教会部门的特权经常重叠(例如,法国的主教区和教区很少与行政区划重合)。

某些省市拥有特权,例如只需缴纳较低的加贝勒税(盐税)。此外法国南部由源自罗马法的成文法管辖,但法国北部使用于1453年被编纂成书面形式的判例法。

国王在各省份和城市的代表是总督,他们是从最高等级贵族中选出的王室官员,主要负责国防和治安。一个省的总督,称为“lieutenants généraux”,拥有召集省高等法院,省级三级会议和市政机构的能力。

“总督”一职最早出现在查理六世时期。1579年的布卢瓦条例将其人数减少到12人,1779年的一项法令又将其人数增加到39人(18名一级总督和21名二级总督)。虽然原则上他们是国王的代表,他们的职位可以在国王的意愿下被撤销,但一些总督把自己管理的省份经营成世代相传的独立王国。

从16世纪中叶到17世纪中叶,总督们的权力达到顶峰。内战期间,他们在省级动荡中的角色使得红衣主教黎塞留设立了更容易处理的财务、治安和司法总监职位,而在18世纪,总督的作用被大大削弱。

| 法国的主要省份和省会,粗体显示的城市在旧制度时期有省级高等法院或最高委员会(conseils souverains)

注意:该地图反映了法国的现代边界,并不表示法国地历史领土。名单上的省份可能包含更小的省份和县(例如,在大革命期间,吉耶讷由八个较小的历史悠久的省份组成,包括凯尔西和鲁埃格) | ||

|---|---|---|

| 1.法兰西岛(巴黎) | 24.富瓦(富瓦)

30.弗兰德斯和埃诺(里尔,高等法院先在图尔奈,然后在杜埃) 31.弗朗什-孔泰(贝桑松,高等法院曾在多勒)32.洛林(南锡) |

|

为了改革体制,新的行政区划——财政区(recettes générales,通常称为généralité)被创建。它们最初只是税收区(参见下面的“国家财政”)。1542年,根据亨利二世的法令,最初的16个财政区被创建。它们的作用逐渐增加,到17世纪中期,他们在总监(intendant)的管辖之下成为扩张王室在司法、税收和警务方面权力的工具。到大革命时,有36个财政区,最后两个创建于1784年。

国家财政

提高税收效率是近代早期法国行政和王室集权化的主要原因之一。土地税是王室收入的主要来源,神职人员、贵族、王室官员、军事人员、地方法官、大学教授和学生等人群以及巴黎等某些城市则被免于征收。

各财政区分为三类,选举区(pays d'élection),会议区(pays d'état)和征税区(pays d'imposition)。

- 选举区为法国王室掌握时间较长的省份,一些选举区曾拥有与会议区同等的自治权,但因王室的改革而失去。在选举区,税收的评估和征收被委托给民选官员(至少最初是这样,后来这些职位被买卖)。选举省的税收通常是“个人的”,即向非贵族的平民征收。

- 会议区为“拥有省级三级会议的省份”,如:布列塔尼、朗格多克、勃艮第、奥弗涅、贝恩、多菲内、普罗旺斯和加斯科涅的部分地区,如比戈尔、科曼日和“四谷”地区等。这些最近被征服的省份能够在税收方面保持一定的地方自治,税收评估由地方的高等法院制定,税收通常是“地产的”,即向非贵族世袭的土地征收(即使拥有土地的是贵族)。

- 征税区则是最近征服的土地,拥有自己的地方历史机构(它们有时被归为“拥有省级三级会议的省份”),但税收由王室财政总监管辖。

自14世纪以来,税收区域经历了各种变化。在14世纪之前,监管征收王税的是执达主任(Bailli)和总管(sénéchaux)。在14世纪和15世纪的改革中,法国的王室财政由两个委员会以协作的方式管理:四个总税务官(Généraux des finances)监督税务员(Receveurs)收税,四个司库(Trésoriers de France)则负责监督王室领地的收入。

到了16世纪,法国国王为了更直接地控制王室财政,规避被指责监管不力的双重委员会,进行了多次行政改革,包括重组财政管理方式和增加财政区的的数量。1542年,法国分为16个财政区。16世纪末增加到21个,法国大革命时期增加到36个,最后两个创建于1784年。

财政区的管理在文艺复兴时期经历了各种改革。1577年,亨利三世在财政区设立了由5个总司库(trésoriers généraux)组成的财务局。在17世纪,财政区由财务、司法和警察总监管辖。财政区和总督辖区大致成为同义词。

1680年,包税制度被建立,个人通过六年一度的拍卖购买代表国王收取土地税的权力(某些税收,如全国关税和盐税早在1604年就以这种方式进行了征收)。该系统中的主要税收人员被称为总包税人(fermiers généraux)。

土地税只是众多税收中的一种。还有军税,盐税,对各种产品(葡萄酒、啤酒、油和其他商品)的全国关税、特殊产品的地方关税、对进入城市的产品征收的税、在集市上出售商品的税。此外,还有教会强制征收的什一税。

路易十四创建了几个额外的税收制度,包括从1695年开始实行的人头税。它适用于每个人,包括贵族和教士,尽管可以通过一次性大笔款项购买豁免权。1749年,在路易十五统治下,一种基于什一税的新税收,“二十分之一税”被实行,旨在减少王室赤字,这种税收延续到了旧制度的终结。

国家财政的另一个主要来源对国家职位收费(例如高等法院的大多数职位以及治安官、请愿官和财务官)。费用相当高,但一些职位附带贵族身份且在经济上有利可图。早在12世纪和13世纪,利用职位谋利就已成为惯例。1467年的一项法律规定,除非头衔持有人死亡、辞职或被没收财产,否则这些职位不可撤销。而这些职位一旦被买下,往往会成为世袭职位,只要交纳转让费,即可在家族内部代代相传[20]。

为了增加收入,国家经常创建新的职位。而且在1521年之前,甚至可以将职位转让的日期留空。1534年,一项根据教会惯例改编的规则规定,如果前任职位持有者在转让职位后四十天内死亡,则继承者的权利无效,职位将返还国家。但是,一种新的费用出现了,它可以保护继承者不受该规则的影响[20]。1604年,叙利公爵创立了一种新税,即“波莱特税”,对官方职位拥有者征收职位价值六十分之一的年税,交税后可以免于四十天规则。“波莱特”税和职位的可买卖性成为1640年代投石党之乱的关键问题。

弗朗索瓦一世则创造了另一种税“免费礼物”,让教会从教会职位持有人那里收取费用(大约是职位收费的二十分之一),再交给国王。

国家财政也在很大程度上依赖借款,包括私人借款(来自欧洲大银行家)和公共借款。最重要的公共借款来源是巴黎市政厅租金系统,一种为投资者提供年息的政府债券系统。该系统最早于1522年弗朗索瓦一世统治时期启用。

直到1661年,法国金融系统的负责人通常是财政大总监(surintendant des finances)。财政大总监尼古拉斯·富凯下台后,权力较小的财政主计长(contrôleur général des finances)成为财政系统的主管。

司法

领主土地上的司法(包括教会持有的土地或位于城市内的土地)通常由领主或其授权的官员管辖。在15世纪,领主的大部分法律权限被授予三种法院:司法执达官法院、司法总管法院、初级法院(bailliage、sénéchaussée、présidial),只剩下关于领主税款和职责的事务,以及当地的小事务。只有某些领主,即那些拥有高级司法权(领主司法权分为“高”、“中”和“低”三种)的领主,才能执行死刑,而且必须征得初等法院的同意。遗弃、抢劫和乞讨(即所谓的重罪“cas prévôtaux”)等都起初在军事司务官(prévôt des maréchaux)的管辖下。1670年,此类权限转移到初等法院。

国家司法系统最初由法国北部的司法执达官法院(bailliage)和法国南部的司法总管法院(sénéchaussée)组成。为了减少高等法院的案件负担,亨利二世授予某些司法执达官法院更大的权力,这些法院就被称为初等法院(présidial)。司法执达官法院和司法总管法院在16世纪大约有90个,在18世纪末数量更多,由一名司法长官(lieutenant général)监管,并可继续细分为:

- 由司务官(prévôte)管辖的司务官法院(prévôt);

- (在诺曼底地区),由子爵(vicomte)管辖的子爵法院(vicomté),这个职位也可以由非贵族担任;

- (在法国北部的部分地区),由城堡主人(châtelain)管辖的城堡主人法院(châtellenie),这也是一个可以由非贵族担任的职位;

- (在南部),由维格(viguier)或培尔(bayle)负责维格法院(viguerie)或培尔法院(baylie)。

这些更低一等的法院的法官是平民的初审法官。他们独立行使法律职能,但必须咨询他们自己选择的律师们的意见。用专业术语来说,这些律师被“召集到他们的委员会”。

对这些法院判决的上诉会到达司法执达官的法院,那里也拥有平民对贵族的诉讼的初审管辖权。司法执达官法院和初等法院也负责管辖:亵渎神灵、亵渎君主、绑架、强奸、异端邪说、篡改金钱、煽动叛乱、叛乱和非法携带武器这样的重罪。对初等法院判决的上诉会被提交至地区的高等法院。

最重要的法庭是巴黎的司务官法院[b]或初等法院,即大沙特莱法院,它由巴黎司务长(prévôt of Paris)、民事和刑事副官以及一名负责维护首都公共秩序的王室官员——巴黎警察总长组成。

以下为最高法院(cours souverains),最高法院的决定只能由“国王在他的顾问会议中”撤销,最高法院可分为:

- 高等法院(Parlements),最终有14个:巴黎、朗格多克(图卢兹)、普罗旺斯(艾克斯)、弗朗什-孔泰(贝桑松)、阿基坦(波尔多)、勃艮第(第戎)、弗兰德斯(杜埃)、多菲内(格勒诺布尔)、三主教管区(梅斯)、洛林(南锡)、纳瓦拉(波城)、布列塔尼(雷恩,有段时间在南特)、诺曼底(鲁昂)和栋布(特雷武,1523—1771)。1537年到1559年间,萨沃伊(尚贝里)也有一个高等法院。高等法院最初只是司法性质的(低级民事和教会法院的上诉法院),但逐渐承担有限的立法职能。从行政区域(涵盖法国北部和中部的大部分地区)和声望方面,最重要都是巴黎高等法院,它也是贵族和王室事务的初审法院。

- 最高委员会(Conseils souverains):阿尔萨斯(科尔马)、鲁西永(佩皮尼昂)、阿图瓦(阿拉斯)以及1553年至1559年的科西嘉岛(巴斯蒂亚);佛兰德斯、纳瓦拉和洛林曾有最高委员会,但后转变为高等法院)。高等委员会是新近征服土地上的地区高等法院。

- 审计法院(Chambre des comptes):巴黎、第戎、布卢瓦、格勒诺布尔、南特。审计法院管辖公共资金的支出、王室土地的保护以及涉及这些地区的法律问题。

- 间接税法院(Cours des aides):巴黎、克莱蒙、波尔多、蒙托邦。间接税法院管辖选举省的事务,通常涉及对葡萄酒、啤酒、肥皂、油、金属等征税。

- 审计法院兼间接税法院: 艾克斯、巴勒迪克、多勒、南锡、蒙彼利埃、波城、鲁昂。

- 货币法院(Cours des monnaies):巴黎;此外还有里昂(1704—71年)和1766年之后的巴勒迪克和南锡的财务司。货币法院监管货币、硬币和贵金属。

- 大议会(Grand Conseil):成立于1497年,负责监督与教会圣职有关的事务;偶尔国王会寻求大议会的干预,处理对高等法院来说具有争议性的事务。

法国司法系统的首脑是大法官(chancelier de France)。

行政

法国君主制的既定原则之一是,国王不能在没有他的顾问会议的建议的情况下采取行动,“国王在他的顾问会议中”这个术语即展现了这一点。近代早期,法国的国家行政管理经历了漫长的演变,最终,一个依赖于旧贵族、新的法官贵族(长袍贵族)和专业行政人员的真正的行政机构,替代了封建庇护制度。在查理八世和路易十二的统治下,国王的顾问职位由20多个贵族或富有家庭的成员控制。在弗朗索瓦一世治下,顾问的人数增加到大约70人。宫廷中最重要的职位是由法蘭西王室統帥 (王国的首席军事统帅, 1627 年被废除)和大法官为首的宫廷大臣们(Grands officiers de la couronne de France)。

文艺复兴时期的王室行政机构分为小顾问会议(“秘密”或后来的“最高”会议)和大顾问会议,前者由6名或更少成员(1535年为3名成员,1554年为4名成员)处理重要的国家事务,后者则处理司法或财政事务。弗朗索瓦一世有时因过度依赖少数顾问而受到批评,而因为吉斯家族和蒙莫朗西家族的阻碍,亨利二世、凯瑟琳·德·美第奇和他们的儿子们在大顾问会议经常无法达成目的。

随着时间的推移,会议的决策机构被分成几个不同的委员会。它的下属委员会一般可分为“政府委员会”、“金融委员会”和“司法行政委员会”。17世纪和18世纪的分支机构如下:

政府委员会:

- 小型最高会议(Conseil d'en haut ,负责最重要的国家事务)——由国王、王储、大法官、财政主计长和负责外交国务秘书组成。

- 钦差委员会(Conseil des dépêches ,负责各省事务和内政)——由国王、大法官、国务秘书、财政主计长和相关顾问组成。

- 道德委员会(Conseil de Conscience)

财政委员会:

- 王室财政委员会(Conseil royal des finances)——由国王、首席财政顾问(名誉职位)、大法官、财政主计长及主计长的两名顾问、财政总监们构成。

- 王室商务委员会(Conseil royal de commerce)

司法和行政委员会:

- “国务财政委员会”或“普通财务委员会”(Conseil d'État et des Finances或Conseil ordinaire des Finances),到17世纪后期,其职能主要由以下三个部门接管:

- “枢密院”或“国务委员会”(Conseil privé或Conseil d'État,负责司法系统,于1557年正式成立)——最大的国王顾问委员会,由大法官、公爵们、大臣和国务秘书、财政主计长、30位国务委员、80位(国务委员会)审查官和财政总监们。

- 大财政处(Grande Direction des Finances)

- 小财政处(Petite Direction des Finances)

除了上述行政机构外,国王周围还有大量的私人和宫廷随从(王族成员、贴身男仆、卫兵、荣誉官员),这些人被称为“Maison du Roi”,即字面意义上的“王室”。

路易十四去世后,奥尔良公爵菲利普二世摄政,他废黜了几个上面的行政职位,最著名的是所有的国务秘书都被废除,取而代之的是一个个委员会。这种政府体制称为“多委员会体制”(Polysynody),一直从1715年持续到1718年。

在亨利四世和路易十三的统治下,行政机构中的法院及委员会得到了扩大,“长袍贵族”的比例增加,积累到17世纪,有以下职位:

- 首席大臣:一些大臣和国务秘书如苏利、孔奇尼(他也是几个省的总督)、黎塞留、马萨林、让-巴蒂斯特·柯尔贝尔、弗勒里红衣主教、杜阁等在17和18世纪对国家行政拥有强大的控制力。然而,“首席大臣”的头衔在此期间仅被授予六次,路易十四本人在马萨林死后拒绝选择首席大臣。

- 大法官(chancelier de France,也称为“garde des sceaux”,掌玺大臣):在无能力或失宠的情况下,大法官通常被允许保留头衔,将王室印玺被移交给其副手掌玺大臣[20]。

- 财政主计长(contrôleur général des finances):以前称为财政大总监(surintendant des finances)。

- 国务秘书:由亨利二世于1547年创立,1588年后更为重要,通常有4名,但偶尔有5名:

- 外交国务秘书

- 战争国务秘书,也监督法国的边境省份。

- 海军国务秘书

- 王室国务秘书(国王的王室随从和私人军事卫队),他还负责监督神职人员、巴黎和非边境省份的事务。

- 新教国务秘书(1749年与王室秘书合并)。

- 国务委员(一般30人)

- 国务委员会审查官(一般80人)

- 财政总监(6人)

- 商务主管(4或5名)

- 国务大臣(可变)

- 司库

- 总包税人

- 邮政系统总监

- 建筑总局长

- 防御工事总局长

- 巴黎警察总长(负责首都公共秩序)

- 巴黎大主教

- 王室忏悔师

各省的王室行政在中世纪一直由司法执达官法院和司法总管法院管理,但它们在近代早期衰落,到18世纪后期,司法执达官法院仅发挥司法职能。16世纪和17世纪初各省的王室行政权力的主要来源落入总督手中(总督代表“国王亲临该省”),这些职位长期以来仅由王国中排名最高的贵族家族担任。随着近代早期的内战,国王越来越多地转向更温和而顺从的代言人,这导致了路易十三和路易十四时期的“总监”数目增长。“总监”是从国务委员会审查官中选出的,分别对一省的财政、司法和治安有管辖权。

到18世纪,尽管地方高等法院提出抗议,但王室的行政权力已在各省稳固确立。除了作为上诉法院的角色外,地区高等法院还有权登记国王的法令,并向国王提交有关法令的正式申诉。因此,他们作为法官阶层的代表起到了有限的发声作用。最高法院拒绝登记法令(通常涉及财政问题)后,国王可以通过主持国王行法会(lit de justice)强制登记。

王国中的其他传统代表机构是法国三级会议(创建于1302年),它重新统一了王国的三个等级(教士、贵族和第三等级)和各省的省级三级会议。法国三级会议(于1484年、1560–61年、1576–1577年、1588–1589年、1593年、1614年和1789年召集)在财政危机期间召集,也由不满王室特权的政党(联盟党、胡格诺派)召集。但法国三级会议没有真正的力量,三个阶级之间的分歧使他们变得虚弱,在达成目的之前会议就已经被解散。随着法国专制主义的兴起,全国三级会议从1614年到1789年停止召集。省级三级会议被证明更有效,经常被国王召集以响应财政和税收政策。

宗教

法国的君主制与天主教会有着不可分割的关系(即“la France est la fille aînée de l'église”,“法兰西是教会的长女”),在文艺复兴时期,“君权神授”和“神职权力”的原则被神学家们明确。亨利四世在放弃新教后才能登上法国王位。天主教君主的象征在他的加冕礼中显而易见(在兰斯行涂油礼),人们普遍认为他能够通过手按治愈“瘰疬”(即“国王触摸你,但上帝会治愈你”)。

1500年,法国有14个大主教区(里昂、鲁昂、图尔、桑斯、布尔日、波尔多、奥赫、图卢兹、纳博讷、普罗旺斯地区艾克斯、恩布伦、维埃纳、阿尔勒和兰斯)和100个主教区。到了18世纪,大主教辖区和主教辖区已扩大到总共139个(见法国旧制度教区列表)。法国教会的上层神职人员主要由来自旧贵族,由省级贵族家庭和宫廷贵族组成,许多职位实际上已成为世袭财产,一些成员拥有多个职位。除了神职人员拥有的封地外,教会本身也拥有自己的领地,并在其上进行司法统治。

在16世纪初,法国的世俗神职人员(教区牧师、教士等)约有100,000人[18]。教会是学校和医院的主要提供者,也负责分发救济给穷人。巴黎神学院(通常称为索邦大学)设有一个审查委员会,负责审查出版物的宗教正统性。然而,法国宗教战争后,他们对审查制度的控制权转交给了高等法院,并在17世纪转交给了王室审查员,只保留了请愿权。

教会的其他世俗权力包括在全国三级会议、省级三级会议、国王召集讨论宗教问题的省会议、教会会议中扮演第一等级的角色。教会还声称拥有审判某些罪行的特权,最著名的是异端邪说罪,尽管法国宗教战争在很大程度上将这种罪行置于王室法院和高等法院的职权范围内。最后,修道院院长、红衣主教和其他主教经常被国王任命为大使、他的委员会成员(如黎塞留和马萨林)和其他行政职位。

布尔日国事诏书于1438年被查理七世颁布,但之后被路易十一压制,直到1484年,在图尔召集的全国三级会议使其重新生效。布尔日国事诏书允许法国的主教团自行选举主教和修道院院长,从而剥夺了教宗对法国教会的有效控制,这象征着高卢教会的开始。然而,1515年,弗朗索瓦一世与教皇利奥十世签署了一项新的协议,即博洛尼亚协议,规定国王拥有提名主教候选人的权利,而教宗拥有叙任权。这个协议激怒了法国人,但让国王得以控制重要的教会职位,使贵族受益。

虽然免征土地税,但教会仍需向王室缴纳一项名为“免费礼物”(don gratuit)的税,该税是从其神职人员那里收取的,大约是职位价格的二十分之一。与此同时,教会向其教区居民征收强制性的什一税。

在反宗教改革运动中,法国教会创立了耶稣会等众多宗教团体,教区牧师的素质也有了很大提高;17世纪前几十年,宗教热情高涨,出现了圣方济各和圣文森特·德·保禄。尽管南特敕令(1598年)允许新教教会在该国存在(被称为“国中之国”),但在接下来的八十年里,胡格诺教徒的权利逐渐受到侵蚀,直到路易十四最终于1685年撤销南特敕令,胡格诺派因此大量移民到其他国家。过于接近新教(如詹森主义)或过于神秘主义(如寂静主义)的宗教形式受到严厉压制,放荡主义或公开的无神论也是如此。

在16世纪,法国的普通神职人员(天主教修会中的神职人员)数量达到数万。一些修会如本笃会主要分布在农村,其他的如多明我会(也称为“雅各宾”)和方济各会则主要在城市运作[18]。

尽管教会在18世纪受到启蒙运动哲学家的攻击,1750年后神职人员和修道士的招募也有所减少,但数据显示,总体而言,法国仍然是一个非常信奉天主教的国家(世纪中叶时非信徒不超过1%[22])。革命前夕,教会拥有该国7%以上的土地(数字各不相同),年收入达1.5亿里弗尔。

路易十四支持高卢教会,使政府在选举主教等方面比教宗拥有更大的权力。法国没有宗教裁判所,只有在政府批准后,教宗的法令才能生效。路易十四希望对法国教会拥有更多的王权,但又不想脱离罗马。教宗则承认“最基督教的国王”是一个强大的盟友,不能疏远[23]。

在法国大革命之前,修道院社区构成了旧制度下许多地方经济、社会和宗教生活的核心要素。僧侣们是大地主,与他们的邻居建立了一套多样化而复杂的联系。他们获得了领主权利,为农村穷人提供工作,并每天与公证人、商人和外科医生接触。虽然他们不直接管理由教区牧师完成的信徒的宗教生活,但僧侣通过设立教区神职人员、提供施舍和社会服务以及扮演代祷者的角色,成为其中的推动力。

法国大革命前夕的修女团体平均有25名成员,平均年龄为48岁。修女们进入修道院的岁数相对较大,寿命也更长。总的来说,她们没有多少财富。女修道院的人员和生活方式(活跃或沉寂,简朴或富裕,下层阶级或中产阶级)各不相同。在法国,无论是在革命前还是在革命期间,男性和女性修道院的性质都大不相同。女修道院往往更加孤立,受到中央的控制较少,之间的多样性也比男性修道院之间更大[24]。

法国的新教主要是加尔文主义的,从小贵族和商人阶级那里得到一些支持。主要的两个据点是法国西南部和诺曼底,但即便在那里,天主教徒也占多数。法国的新教被认为是对民族团结的严重威胁,因为与法国同胞相比,少数的胡格诺派与德国和荷兰的加尔文主义者的关系更为密切。为了巩固自己的地位,胡格诺派经常与法国的敌人结盟。双方之间的敌意导致了法国宗教战争和悲惨的圣巴塞洛缪日大屠杀。宗教战争于1593年结束,当时已经实际上是法国国王的纳瓦拉的胡格诺派利成为天主教徒,并被天主教徒和新教徒双方承认为亨利四世(1589-1610年在位)。

亨利四世为胡格诺派的宗教自由颁布了南特敕令(1598年),主要条款是允许胡格诺派在每个省的某些城镇举行宗教仪式,允许他们控制八座城市,建立审判胡格诺派的特别法庭,并赋予胡格诺派与天主教徒相同的公民权利。

法令中给予少数派军事上的特权,安抚他们的恐惧。然而随着时间的推移,这些特权显然容易被滥用。1620年,胡格诺派发布了“法兰西改革教会共和国”的宪法,首相红衣主教黎塞留(1585—1642年)动用了国家的全部力量应对,经长期围困后于1628年占领了拉罗谢尔。第二年,《阿莱条约》使胡格诺派享有宗教自由,军事自由被取消了。

路易十四越来越积极地迫使胡格诺派皈依。起初,他派遣传教士,这些传教士得到了一笔资金的支持,以在经济上奖励皈依天主教的人。然后,他实施了惩罚,关闭胡格诺派的学校,并将他们排除在喜欢的职业之外。攻击逐渐升级,他试图通过派龙骑兵占领和抢劫来强制改变胡格诺派教徒的信仰。最终,1685年的枫丹白露敕令废除了南特敕令[25][26]。

枫丹白露敕令对新教施加禁令,要求儿童接受天主教教育,并禁止大多数胡格诺派移民。事实证明,这对胡格诺派来说是灾难性的,对法国来说也代价高昂,因为它引发了内乱,破坏了商业,并导致大约180,000名新教徒非法逃离该国,其中许多人成为英格兰、苏格兰、荷兰、普鲁士和南非的知识分子、医生和商业领袖。此外,还有 4000人去了美洲殖民地[25][26]。

英国政府和私人机构提供资金欢迎法国难民搬迁,留在法国的胡格诺教徒成为天主教徒,被称为“新皈依者”,只有少数新教村庄留在偏远地区[25][26]。

到1780年代,新教徒约有700,000人,占人口的2%。它不再是精英阶层最喜欢的宗教,大多数新教徒都是农民。新教仍然是非法的,虽然该法律很少得到执行,但仍可能对新教徒构成威胁或滋扰。

加尔文主义者主要居住在法国南部,大约200,000名路德教徒居住在阿尔萨斯,1648年的威斯特伐利亚条约仍然保护着他们[27]。

此外,法国境内约有四万至五万名犹太人,主要集中在波尔多、梅斯等几个城市。除了放债业务外,他们的权利和机会非常有限,但他们的身份是合法的[28]。

社会结构

政治权力广泛分散于精英阶层。高等法院非常强大,但只有大约10,000名官员在王室服务,对于一个因道路系统不完善而内部通讯非常缓慢的大国来说,这确实很少。乘坐远洋轮船或河船旅行通常更快[29]。王国的不同等级(神职人员、贵族和平民)偶尔会在全国三级会议会面,但实际上三级会议没有权力,因为它可以向国王请愿,但不能自行通过法律。

天主教会控制着该国大约40%的财富,这些财富与可以增加但不能减少的长期捐赠捆绑在一起。国王而非教宗提名主教,但通常必须和与当地修道院、教堂关系密切的贵族家庭协商。

贵族在财富上排在第二位,但缺乏团结。每个贵族都有自己的土地、自己的地区关系网络和自己的军事力量[29]。

城市具有准独立地位,主要由大商人和行会控制。巴黎是最大的城市,在1547年有220,000人,并且稳定增长。里昂和鲁昂各有大约40,000人口,但里昂拥有强大的银行业社区和充满活力的文化。波尔多紧随其后,1500年人口只有20,000[29]。

农民占人口的绝大多数,在许多情况下,他们拥有权利,当局必须尊重。1484年,法国的1300万人口中约97%居住在农村。1700年,2000万人口中的80%是农民。

在17世纪,农民与市场经济有联系,为农业增长提供了大量必要的资本投资,并经常更换村庄或城镇。地理流动是社会流动的主要途径,与市场和投资的需求相关。作为法国社会的稳定核心,城镇行会成员和农民虽然在某些例子中拥有惊人的稳定程度,但整体并非死气沉沉[30]。

这两个社群(城市和农村)之间持续的紧张关系以及与市场经济相关的广泛的地理和社会流动性是理解近代早期法国社会结构、经济甚至政治制度演变的关键。年鉴学派范式低估了市场经济的作用,未能解释资本投入农村经济的本质,过分夸大了社会稳定[30]。农民的要求在1789年法国大革命的早期阶段发挥了重要作用[31]。妇女的作用最近受到关注,尤其是在她们的宗教信仰方面[32]。

历史学家探索了法国农民生活的许多方面,例如[33]:

- 与自然和社会的斗争

- 农村里的生与死

- 农业生活的匮乏和不安全感

- 农民力量的源泉——乡村社区

- 农民抗议和受欢迎的暴动

- 1789年农民革命

覆灭

1789年,旧制度被法国大革命暴力推翻。尽管1785年的法国面临有关税收公平性的经济困难,但它是欧洲最富有和最强大的国家之一[34]。与许多欧洲同胞相比,法国人民还享有更多的政治自由和更少的任意惩罚。

然而,路易十六、他的大臣和广大的法国贵族群体变得极不受欢迎,因为农民和资产阶级(较小程度上)背负着毁灭性的高税收,这些税收是为了支持富有的贵族和他们奢侈的生活方式而征收的。

历史学家解释说,旧制度的突然崩溃部分源于它的僵化。贵族面临着商人和富裕农民的崛起,他们与启蒙思想影响下愤愤不平的农民、工薪阶层和知识分子结盟。随着革命的进行,权力从君主制和出身特权阶层转移到更具代表性的政治机构,如立法议会,但之前互相结盟的共和派团体之间的冲突造成了相当大的流血事件。

越来越多的法国人接受了伏尔泰、狄德罗、杜阁等启蒙哲学家和社会理论家提出的“平等”和“个人自由”思想。美国革命表明,启蒙思想的治理组织实际上可以付诸实践。一些美国外交官,如本杰明·富兰克林和托马斯·杰斐逊,曾住在巴黎,并与那里的法国知识分子阶层自由交往。此外,独立战争期间,美国革命者与向大陆军提供支援的法国士兵之间的接触也有助于在法国传播革命思想。

一段时间后,许多人法国开始攻击本国政府的民主赤字,推动言论自由,挑战罗马天主教会,谴责贵族特权[35]。

革命不是由单一事件引起的,而是一系列事件共同不可逆转地改变了政治权力的组织、社会的性质和个人行使自由的方式。

注释

参考文献

延伸阅读

Wikiwand - on

Seamless Wikipedia browsing. On steroids.