臺灣建築

融合了原住民、西洋、中國和日本文化的獨特建築形式 来自维基百科,自由的百科全书

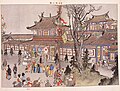

臺灣建築在每個時代的建築造型、風格、結構與功能,及其所展現出的社會、文化、宗教、政治、經濟、藝術等意義與內涵非常多元豐富。以台灣歷史上各種具體建築案例等層面來觀察分析,最早可追溯到史前時代的浮腳樓式(干欄式)建築。原住民建築是台灣南島語系建築。荷西時期基於殖民與傳教活動各在臺灣南北構築要塞、教堂;明鄭時期視臺灣為反清復明基地,閩南式建築就此引進。清治時期的建築主要走向為中西文化融合的特性,清末洋務運動對船堅砲利的嚮往,砲台建築更加興盛。19世紀末日本統治台灣,台灣的殖民地建築具備日本特殊的殖民統治經驗,日治時期以閩南、日本、西洋的文化為主要建築構想,且引進了鋼筋混凝土技術。戰後,隨著國民政府來台,台灣出現中國古典風格的流行,又經由美援引入了國際主流的現代主義風格。在現代,臺灣的建築走向多元化,各種風格的建築都可普遍的看見[1][2][3][4]。

此條目的引用需要清理,使其符合格式。 (2016年3月3日) |

| |

|

| |

史前時期

史前時期的臺灣建築,需要由考古遺址來認識,這時期的建築最早有岩洞,接續干欄式建築、石造建築。主要為南島語族的建築[5]。

史前人類常用天然岩洞作為起居據點;以臺灣最古老的長濱文化為例,最早發現居住的洞穴為台東縣長濱鄉的八仙洞。該遺址的距今約三萬年至五千五百年之間;為一海蝕岩窟;高約十多公尺,洞內可容納約十人。

遍佈於廣大史前時代的太平洋地區與印度洋地區;其型式非常多種。而原住民多利用於長老會開會處所、乘涼處、祭祖活動場所中。干欄屋除了透氣涼爽外,也有避免瘴氣,潮濕,淹水,並防止蟲蛇進入的功能,另外,在架設上也較為簡易。

原住民建築

原住民與漢住民在面對自然環境、氣候變化,多半師法自然:稻、木、竹、藤、茅、草、石、岩、土等材料為基本建材。其多元樣式與風格依照各地族群順應自然環境、氣候變化與文化影響而各有不同,是原住民族與自然環境經長時間相互影響所形成具有歷史、美學的一種體現,不僅表現在建築物的外觀,同時也表現在建築物的平面型態、立面結構、內部隔間、建築材料,附屬建築和住居配置[6]。例阿美族因屬大型群居民族,發展出具規模的社區,中央設有公舍、廣場為統治中心,四周廣植竹林,並有守衛台與壯丁營以禦外侮[7]。泰雅族與賽夏族則使用木材與竹子建屋;遠居海島的達悟族則面對強烈季風、颱風則發展出低於地平面的「豎穴居」[8]。臺灣原住民的建築類型,可概略分為:地上浮腳樓、土臺屋、地面屋、地穴屋、地下屋及橫穴屋等[9]。

- 泰雅族分布在台灣中北部山區,建築形式依當地環境不同,主屋有平地式及深穴式兩種。材料以竹、木、茅、石階用,屋內空間以長方形為主,屋外有穀倉、豬舍、雞舍等附屬建物。部落入口處,有設置「望樓」(瞭望台)及骨頭棚(今已未見),這是泰雅族特有的建築類型。[10]

- 賽夏族在台灣中北部苗栗、新竹一帶,建築形式為平地式,建材以木、竹為主。屋身的平面格局,隔成兩個以上的房間採正入的方式,正中央為起居間,左右為寢室或廚房,住屋內部為複式型隔間,有獨立的炊煮空間,顯然受漢人影響。[10]

- 阿美族建築為平地式建材為竹木茅,主屋有兩種形式:單室正入式和複式側入式,室內空間有火爐寢室,設有矮矮的遮牆;廚房為獨立棟,這是頗為特別的地方。住屋外還蓋有畜舍、穀倉、工作房等。部落中常設置兩個以上的會所作為青少年宿舍部落會議及舉行祭儀的場所。[10]

- 布農族居住在海拔最高的山區,受地理環境的限制甚大,高山腹地有限部落多為散村形式,建材多使用當地易取得的木板、樹皮、茅草、石板等。室內空間以單室型為主,因為是大家族制,住屋面積較大。[10]

- 鄒族建築有高架式的會所,但一般的房屋為平地式。較獨特的是房子的平面格局是四方護甲式,長方形屋頂為半截式橢圓狀的茅草頂,此為其他原住民所未見,材料以竹木茅,且每個部落都有大集會所(kuba,庫巴)供族人開會使用,室內空間為單室型,未設火爐。穀倉設置有在屋內者,也有在屋外。[10]

- 魯凱族嚴格的階級制度,建築形式因階級不同而有別,頭目的住屋及庭院寬敞,屋樑門柱飾以表身分的木雕,也有召喚集合族人講話的司令台。一般住屋較小,除了穀倉為高架式外,其餘多為平地或淺穴式,材料以石板木板為主。台東的魯凱族用木竹根茅草,室內空間為單室型,屋外有穀倉、工作房等附屬建物。[10]

- 卑南族地處平地,建築形式受漢人影響很大,只有會所、女巫靈屋及祖靈屋具原來特色。會所為高架式,其他為平地式,材料以竹、茅為主。[10]

- 排灣族有嚴格的地主貴族及佃農平民階級制度,因階級嚴明,住屋也會有差別,頭目的住屋和庭院較為寬敞,屋頂橫樑門扉柱子上都會有雕刻,塗上彩色的裝飾圖案,前庭立有標石及大榕樹以代表身分,還有高架穀倉及召喚族人的司令台。一般住屋規模較小主屋,成左右延伸的長方形屋舍,前方作為前庭,靠邊有穀倉雞舍豬欄,據說過去曾經有過骨頭架,現在已看不到了。[10]

- 達悟族聚落位在離海邊不遠的坡地上,倚山面海為防海邊強風,住屋的建築形式為所謂的半穴屋(俗稱地下屋),半穴屋是達悟族的傳統建築,族人將房子建在地平面之下,建材以竹木茅石,排水良好不怕地震,冬暖夏涼,在主要建地上,在中央處有主屋(vahay),室內空間為複式型,側邊則有工作房(makarang)、產室,前方有涼台(tagakal)、穀倉等附屬建築物,還有獨特的船屋,林立在海邊,是停放獨木舟的地方。[10][11]

- 太魯閣族半穴居式家屋,牆面以橫木堆成、屋頂上覆蓋石板是其特色。半穴居式家屋以木材為主要建築材料,施工時將地基挖深,然後用橫木堆成牆壁,再覆蓋石板在屋頂上。竹壁式家屋以竹材為主要建材,從地平面往上構築,使用茅草覆蓋在屋頂上。[11]

- 邵族傳統家屋,一百年前的傳統家屋平面格局為矩形,生活以三腳灶的火煻為中心,兩坡式的屋頂上覆蓋蓁草,剖竹編造雙層外牆、穀倉設置於室內,生活起居與農作功能存在於同一居室。興建傳統家屋時,以部落族人集體協力、男女分工完成。日本殖民統治時期邵族人被集體遷村至現今伊達邵部落之後,生活受到漢族影響甚重,家屋型式也跟著改變。以往族人普遍使用土埆磚造及瓦片,至中華民國政府主政後,家屋幾乎皆以鋼筋水泥、鐵皮等建築而成。無論時代如何演變,自早期至現今,族人於新居落成時,都要隆重地邀請女祭司到家中祭拜祖靈籃,請該戶祖靈入屋。[11]

- 撒奇萊雅族人的家屋基地,四周多種植檳榔樹或刺竹作為區隔,並留有前庭方便曬稻米、穀物。家屋主體以生活起居的主屋為主,再於主屋旁搭建副屋,作為烹飪、儲藏之用。主、副屋之間由屋簷下進出。主屋為生活起居功能,屋頂用茅草搭建,中間高起、前後低下以利排水。屋體約有三間開闊的寬度,開一門作為出入口,進入家屋後有大廳,大廳設有祖靈祭祀的臺座,是與祖靈分享酒與食物時所用,平時放有杯子。大廳兩側有臥房,臥房以籐、竹或管蓁作為床墊鋪設於高腳床上。撒奇萊雅族的屋舍,建築工作由男性執行,以竹木、茅草為主要材料,建築工作進行前,由可溝通神靈的mapalaway進行建屋的祈福儀式。目前屋舍建築材料以現代材料與形式漸多,但是內部隔間擺設與祭祀祖靈的臺座設置,仍具有民族特色。[11]

- 噶瑪蘭族早期的住屋建築屬於半開放空間的高架建築,稱為干欄式建築,可隔絕蛇、鼠、瘴氣等影響生活的環境。干欄式的高架屋建築,廣泛出現在南島民族分布的建築中,具有東南亞古文化的建築特色;其主要出現在阿美族、鄒族、卑南族的公共會所與穀倉建築中,只有在噶瑪蘭族與凱達格蘭族(平埔族),住屋建築採用干欄式建築。噶瑪蘭族部落生活的環境屬於近河川的小型集村,外圍常種有竹林圍住部落,作為空間區別與防風、防禦之用,宜蘭的五結流流社、加禮宛社,今日還能看到這樣的部落風情。另外,於宜蘭舊部落所見的大葉山欖,近年移植至花東的新部落,作為紀念故鄉的象徵標誌。[11]

- 拉阿魯哇族原本是聚落型部落,因為傳染病之流行,死了非常多的族人,為了避免再次發生同樣的情形,遂改為每一、兩戶散居各處,造就今日散居的部落型態,稱為pararana,建築型態主要有家屋及會所。會所建築樣式屋頂是曲線的半橢圓球形,建造材料大部分都是木頭。其大小約六公尺見方,干欄式房屋,床面距地約1.3 公尺,床則用直徑約六公分的麻竹編成。升降處樓梯,只有一架。中央有爐火,底用木板,置灰燃之。屋頂以茅草覆蓋,屋頂兩角插有vahlituru,屋內四柱橫掛竹竿,懸掛人頭骨或頭髮。傳統家屋形體多為長方形,單室不隔間,屋頂前後(棟的方向)兩端屋頂低,約2、3尺高,以茅草覆頂,其稜角頓而帶圓,立面看時,恰呈橢圓錐體狀。梁柱以黃櫨、櫸樹、樟樹、茄苳、楠木、烏心樟等堅硬木材構成。牆壁則以茅草的莖直立排列,再以細藤編制為兩層。入口部分,左為男性入口、右為女性入口,另設有通往穀倉之門。屋內設有爐火、床臺、墓穴等。[11]

- 卡那卡那富族主要建材為木柱、竹牆、茅草屋頂。依照地形房屋地基有縱深與橫長型。室內有石灶、吊棚、床等。日治時期的文獻紀錄,室內還有埋葬先人的場所。家屋的大小主要依居住人口數而定。 橫長型房屋前面中央處置正門,兩側壁面各開側門。橫長型為兩坡斜面式,短垣高頂,屋橼低垂,橫長型房屋爐灶在側門內。爐灶以長石圍成四方形,內置三塊定石腳,以放置鍋釜。灶上有吊棚,為存放食具或烤乾肉類之處,並另掛一木鈎,加置一吊棚,以擋塵土。房屋之另三隅配置茅菅編成之床;床架以竹子編製。各床外繞以茅菅編壁,每一夫妻占一床間。未婚者之床即置於屋牆邊側,並無遮壁。室內後壁懸掛獸骨。[12]

- 賽德克族建築按照功能形式可分為家屋、家屋附屬建築、公共建築(望樓)三種類型。賽德克族的傳統住屋有兩種形式,一種為半穴式的木造住屋,另一種為一般竹屋,前者屬於賽德克族傳統住屋的原始形式,以南投為多,後者是經過遷徙之後所發展的便利型住屋,以東部宜蘭、花蓮為多。傳統半穴式家屋,是在家屋基地向下挖掘,然後再開挖的坑地面上立上柱子。換句話說,這種家屋有一半的形體位於地面之下,又稱為半穴式家屋。家屋地基大都成方形或長方形,一般按照住屋大小來增減地基周邊柱子數量。家屋中的火爐區隔為兩個,一個位於家屋中央,一個位於牆壁邊緣。家屋中央為三腳式爐灶,為取暖用爐灶,另一個爐灶會在屋內側面牆邊,用於平日烹飪食物。[11]

排灣族及魯凱族則多取板岩、石岩或以石板砌牆以茅草為屋頂的石板屋,貴族住屋更飾以精緻的木雕。石板屋其特色在於黑色的建材利於隱匿於環境保護中,而層疊的石板則仿生自蛇鱗的百步蛇神崇拜。 [13]

- 排灣族佳平舊社金祿勒頭目家屋

- 排灣族老七佳部落石板屋聚落

- 排灣族望嘉舊社人面浮雕祭屋(Qaqqayaman祭屋)

- 斯卡羅人瑯嶠十八社的建築

- 魯凱族好茶舊社

- 魯凱族得樂的卡部落遺址(Teredeka)

-

排灣族來義社石板屋

-

屏東公園的石板屋

-

國立自然科學博物館展示的排灣族石板屋

-

排灣族老七佳部落頭目家屋

-

排灣族佳平金祿爾頭目舊家屋的Mulitan祖靈柱

-

仿建的排灣族草埔社住屋

-

仿建的魯凱族多納社貴族住屋

-

仿建的魯凱族多納社貴族住屋內部

-

1875年繪製的獵人屋子

-

達悟族家屋外觀

-

達悟族家屋與其周遭

-

達悟族家屋內部

-

達悟族紅頭部落(Imaorod)

- 穀倉:特別重視防鼠、防蟲、防潮以及防火,以確保糧粟不會腐敗或意外減少,而有防鼠板、蛇鼠板等特殊構件。多數都是獨立設置於家屋外的高架式穀倉,多數排灣族、布農族聚落的穀倉則設置於家屋內,邵族則是改以方箱承裝糧粟[18]。

- 達悟族船屋:船屋作為放置漁船的地方,搭建在村落與港口之間,係以木材為支柱搭成帳篷的尖頂,上覆萱草[19]。

- 達悟族涼台

- 排灣族望嘉舊社人頭骨架

- 泰雅族篝火屋(ngasal pnhwan)[20]

- 鄒族涼亭(hufu)[21]

-

仿建的魯凱族穀倉

-

泰雅族司馬庫斯部落的穀倉

-

仿建的鄒族獸骨架

-

仿建的達悟族船屋

-

達悟族的涼台

-

仿建的排灣族頭骨棚架

-

泰雅族司馬庫斯部落的瞭望台

荷西時期(1622-1662)

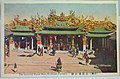

十六世紀臺灣進入大航海時代,為西方列強所領;此時期建築多為統治核心的堡壘為主,集合了統治中樞、要塞、起居等功能。最主要有風櫃尾城、熱蘭遮城、普羅民遮城、聖薩爾瓦多城、聖多明哥城。荷蘭屬於西歐國家,特別喜歡用紅磚作為主要材料;西班牙屬南歐國家,建材則喜愛用石材[來源請求]。兩個國家為鞏固勢力都選港口作為據點,建造了軍事堡壘。設計上都採用平面四方形,角隅通常則突出五角形的稜堡,主要用於安裝大砲。荷蘭人於17世紀在今天安平一帶建造了熱蘭遮城;後又建了普羅民遮城。西班牙則在北部雞籠港外社寮島建了聖薩爾瓦多城;後在滬尾(今淡水區)建造了聖多明哥城。這個時期讓臺灣建築走向歐化的最高峰。此時期的建築多為臺灣進入信史的第一代建築代表作,其遺跡多已列為國定古蹟[22]。

- 風櫃尾荷蘭城堡(1622)

- 熱蘭遮城(Zeelandia,1624),今台南安平古堡

- 聖薩爾瓦多城(San. Salvador,1626 )

- 諸聖堂(Todos los Santos,1626)[23]

- 聖多明哥城 (San Domingo,1628),也稱紅毛城

- 荷蘭臺灣長官公署(1635),疑似由勒蒙(David de Solemne)設計 [24][25]

- 菲立辛根堡(Vlissingen,1636)

- 普羅民遮城(Provintia,1653),今台南赤崁樓

- 熱蘭遮市鎮( 大員市街 ) ,今台南市安平區延平街,是台灣第一座在西方近代觀念下進行規劃的城市[26]。

- 城堡(castle)、堡壘(fortress)、街市、公共設施、商館、住宅、教堂、修道院、營舍及學校等等。

-

1635年熱蘭遮城上層主堡,以及前方的荷蘭臺灣長官公署

-

1871年的熱蘭遮城舊照

-

1871年的熱蘭遮城北門舊照

-

19世紀地圖中的普羅民遮城與熱蘭遮城

-

聖薩爾瓦多城模型

-

聖薩爾瓦多城附近的諸聖堂(Todos los Santos)考古發掘坑

-

西班牙人於1628年建紅毛城,毀後由荷蘭人重建

明鄭時期(1662-1682)

台灣漢人受中國閩粵建築風格影響,採用台灣本地建材,應用部份平埔族人營建技術,創建台式漢人建築樣式。這些建築空間歷經清治以來多次的翻建,明鄭時期之外貌與格局大多已難見,但清代建築大多沿襲明代,因此仍可由早期清治建築揣知明鄭建築的樣貌[27]。

- 台南孔廟(1666),重建於1751年。

-

臺南北極殿,始建於1661年,重建於1709年

-

開基天后宮,始建於1662年,重建於1926年

-

鄭成功祖廟,始建於1663年

-

台南祀典武廟,始建於1665年,清治時期多次重新修建

-

台南孔廟,始建於1666年,重建於1751年

-

李茂春故居夢蝶園,今法華寺,始建於1666年

-

李茂春故居夢蝶園,今法華寺,現貌重建於1959年

-

承天府城隍廟,今臺灣府城隍廟,始建於1669年,重修於清治時期

-

開基武廟,始建於1669年,現貌重建於二戰之後

-

觀音宮,今大觀音亭,始建於1678年,重修於清治時期

-

北園別館,今開元寺,始建於1680年,重建於清治時期

-

五妃廟,始建於1683年,廟增建於1746年

-

總趕宮,始建於明鄭時期,重修於清治時期

-

開基開山宮,始建於明鄭時期,現貌重建於1996年

清治時期(1683-1895)

- 台灣道署,署後有望寓園,1693年建有澄臺與斐亭,皆已不存[27][28]。

- 陳世興古宅(約1719年左右)

- 麻豆郭舉人宅 (約1775年)[27]

- 鹿港日茂行(1784年左右)

- 鹿港施進益古厝

- 鳳儀書院(1814年)

- 大龍峒保安宮(1805-30年),漳派大木結構之代表[17]。

- 馬興陳宅(1846年)

- 宜蘭孔子廟(1876年),二戰後重建[27]。

- 摘星山莊(1871-79年)

- 彰化鹿港龍山寺,現址創建於1786年[29],泉派大木結構之代表[17]。

- 永靖餘三館(1884年)

- 布政使司衙門(1887年),已不存[27]。

- 臺北府城大天后宮(1888年),已不存。

- 欽差行臺(1894年)

- 霧峰林家宅園 (1864年後陸續興建)

- 臺灣巡撫衙門,已不存。

- 板橋林本源邸五落大厝 ,建於光緒年間,已不存[27][30]。

-

萬和宮(約1727年創建,日治時期大修)

-

臺灣府城大南門(1736年)

-

艋舺龍山寺,創建於1738年,後歷經數次重修

-

1752年臺灣縣縣署圖

-

彰化鹿港龍山寺山門

-

臺灣府城大東門(約1788年)

-

鳳山縣新城大東門(約1804年)

-

鹿港施進益古厝

-

台北林安泰古厝(1822年)

-

鹽水八角樓(1847年)

-

新竹潛園爽吟閣(1864年)

-

筱雲山莊門樓(1866年)

-

霧峰林氏園邸景薰樓 (1867年)

-

台北城承恩門(1884年)

-

台北城寶成門(1884年)

-

臺北城武廟(1889年)

-

臺北城文廟

-

磺溪書院(1890年)

-

臺灣府儒考棚樓閣(約1891年)

-

欽差行臺(1894年)

-

台南市二老口街的許廷光宅邸(浣紅閣)

-

臺南某清代樓閣

-

一棟在日治時期改造過的傳統漢式建築

漢人移居臺灣後,運用在地材料與技術的鄉土建築

日治時期(1896-1945)

以西洋建築史曾經出現之式樣為藍本作為表現的復古主義建築[52]。

- 臺北水道水源地唧筒室(1908)

- 臺北城市區改正計畫建築群 [53]

- 第二代總督官邸(1913),新巴洛克 [27]

- 台灣總督府(1919),新文藝復興

- 總督府博物館(1915),新古典

- 台北州廳(1915),新文藝復興 [27]

- 台南州廳(1915),新文藝復興 [54]

- 專賣局(1922),新文藝復興

- 臺北帝國大學圖書館(1930),仿羅馬

- 玫瑰聖母聖殿主教座堂(1931),仿歌德及仿羅馬 [55]

- 高雄州廳(1931年),仿羅馬[32]

- 臺北靜修女中校舍,西班牙風格 [56]

-

台南州知事官邸(1901年,明田藤吉設計)

-

臺灣總督府中央研究所(1909年,小野木孝治設計)

-

基隆車站(1908年,松崎萬長設計)

-

臺北水道唧筒室(1908年)

-

高石組(1910年)

-

臺南地方法院(1912年,森山松之助設計)

-

新竹車站(1913年,松崎萬長設計)

-

大稻埕蓬萊町大聖堂 (1914年)

-

陳朝駿圓山別莊(1914年)

-

嘉義營林俱樂部(1914年)

-

台中州廳(1914年,森山松之助設計)

-

台南州廳(1916年,森山松之助設計)

-

臺中車站(1917年)

-

總督府交通局鐵道部(1920年,森山松之助設計)

-

臺灣總督府專賣局(1922年,森山松之助設計)

-

臺灣總督府臺北高等學校本館(1929年)

-

台北帝國大學圖書館(1930年)

-

高雄州廳(1931年)

以埃及、印度、瑪雅、印地安、拜占庭等非西方古典系統之建築元素為主要特徵,具異國情調的復興式建築(Exotic Revival Style)[58][59]。

- 株式會社華南銀行(約1919),已拆除[60]。

- 淨土真宗大谷派臺北別院(1936),已拆除。

-

台北放送局演奏所(1930年,栗山俊一設計)

-

臺北信用組合(1933年,井手薰設計)

-

日本勸業銀行臺北支店(1933年)

-

日本勸業銀行臺南支店(1937年)

不同於復古主義的現代主義、國際風格、折衷主義、裝飾藝術、摩登建築、摩登流線型等風格[62]。

- 臺北新世界館(1920),已拆除[63][64]

- 花蓮米崙高爾夫球場俱樂部(1928) [65]

- 臺灣教育會館(1931)

- 臺南警察署(1931)

- 花蓮港驛(1931),已拆除[66]

- 高橋豬之助住宅(1933),已拆除[67]

- 台北大世界館(1935),已拆除[64]

-

新竹州廳(1927年)

-

臺中市民館(1927年)

-

臺中娛樂館

-

鹿港公會堂(1928年)

-

台北郵便局(1930年,栗山俊一設計)

-

玉珍齋 (1930年)

-

台灣總督府高等法院(1934年,井手薰設計)

-

新化街役場(1934年)

-

土庫庄役場(1934年)

-

始政四十周年記念臺灣博覽會糖業館(1935年)

-

台中放送局(1935年)

-

西螺金玉成鐘樓(1935年)

-

專賣局新竹支局(1935年,梅澤捨次郎設計)

-

台北公會堂(1936年,井手薰設計)

-

高雄稅關廳舍(1936年,池田好治承攬施工)

-

台南車站(1936年)

-

台中教化會館(1936年)

-

台北電話交換局廳舍(1937年,鈴置良一設計)

-

嘉義警察署(1937年,白倉好夫設計)

-

台灣銀行本店(1938年,西村好時設計)

-

吉井百貨(1938年,奧野捨次郎監造)

-

高雄州商工奬勵館(1938年)

-

台南合同廳舍(1938年)

-

高賓閣(1938年,張世藩設計)

-

電姬戲院(1938年)

-

嘉南大圳組合事務所(1940年,住谷茂夫設計)

-

台北帝大工學部(1943年)

- 南菜園(1889),已拆除。

- 北投公共浴場(1913),和洋折衷建築[82]。

- 永和網溪別墅(1918)

- 紫藤廬(1920年代)

- 基隆水族館(1935),已拆除。

- 基隆顏家陋園,已拆除

- 尾辻國吉住宅

- 臺南永福路孫宅

-

台灣神社(1901年,伊東忠太以及武田五一設計)

-

桃園車站(1905年)

-

嘉義神社社務所(1915年)

-

臺灣總督府商品陳列館(約1916年)

-

台南神社本殿(1923年)

-

臨濟護國禪寺本堂(1911年)

-

北投公共浴場(1913)

-

北投普濟寺(1915年)

-

吉安慶修院 (1917年)

-

北投佳山旅館(1921年)

-

金瓜石太子賓館(1922年)

-

麻豆總爺糖廠招待所

-

高雄武德殿(1924年)

-

宮古座(1928年)

-

紀州庵支店離屋(約1928年)

-

曹洞宗大本山臺灣別院鐘樓(1930年)

-

虎尾寺(1936年)

-

台中刑務所演武場(1937年)

-

淨土宗台北別院開教院本堂(1937年)

-

桃園神社(1938年,春田直信設計)

-

臺中州產業組合青年道場(1939年,齋藤辰次郎施工)

-

第二代台中神社(1940年)

-

逍遙園(1940年)

-

嘉義西門長老教會禮拜堂(1941年)

興亞式與帝冠樣式建築

- 樹林鎮農會,已拆除 [1]。

- 中壢義士堂(1933)

- 臺北州立臺北第三中學校南樓(1937,筱原武男),已拆除[86]。

- 臺北州立蘭陽高等女子學校校舍(1939,鳩工茸),已拆除[87]。

- 產業金庫高雄支部,已拆除[88]。

戰後民國時代(1946-)

「中國宮殿式建築」,基本是指“中国北方的清朝官式的宮殿建筑”。在民國成立以後,一些台湾的外省建築師以新的建築材料、技術來表達中國傳統建築形式,在形式上大都模倣紫禁城等中国大陆的宮殿外貌,以清朝官式建筑为模版进行複製。這些建築亦包含臺灣1960年代「中華文化復興運動」以來的復興式建築。此類建築在台灣尚無統一的譯名,有研究者暫將其統稱為「宮殿式建築」(Palace Architectural Style)[91][92]。戰後至解嚴的40餘年間的佛教建物,皆是仿宮殿式建築,此類建築亦為戒嚴時期所規定的佛寺規格[93]。

- 新竹南園(1985,漢寶德)

- 建國南路自宅(1953,王大閎)[98]

- 台南巴哈伊中心(1957,賀陳詞)[99]

- 公東教堂(1958,達興登)

- 臺東稅捐處(1962,呂阿玉)

- 石門水庫涼亭(1965,王儀曾)[100]

- 四結長老教會(1966,劉明國)[101]

- 聖心女子大學(1967,丹下健三)

- 聖功女中克彬堂(王秀蓮)[102]

- 中山北路聖多福天主堂(Anthony Stoner)[103]

- 衛道中學聖堂(修澤蘭)[104]

- 台南電信局(金長銘)[105]

- 台南神學院頌音堂(林慶豐)[106]

- 高雄四海一家[107]

- 美軍駐清泉崗基地足跡館 [108]

- 台中南夜大舞廳(王水河)

- 中研院美國研究所(王秋華)

- 新淡水高爾夫球場俱樂部(高而潘)[103]

1980年代以來現代建築:現代與傳統、國際化與在地化的反思。

- 澎湖青年活動中心 (1984,漢寶德)

- 宜蘭傳統藝術中心 (2002,蔡元良)

- 台北101大樓 (2004,李祖原)

- 礁溪鄉公所(2005,黃聲遠)

- 台北北投市立圖書館 (2006,九典聯合建築師事務所)

- 雲林勞工育樂活動中心 (2008,廖偉立)

-

高雄市文化中心(1981年,王昭藩設計)

-

三芝飛碟屋(1981年開工,未完工)

-

救國團墾丁青年活動中心(1983年,漢寶德設計)

-

台中中山堂(1989年)

-

南埔林宅(1997年,李承寬設計)

-

新光人壽保險摩天大樓(1993年,郭茂林設計)

-

台中國立自然科學博物館植物園(1999年)

-

高雄85大樓(1999年,李祖原設計)

-

新北市政府大樓(2003年)

-

台北101(2004年,李祖原設計)

-

礁溪鄉公所(2005年,黃聲遠設計)

-

鷹取Paper Dome紙教堂(2006年重建,坂茂設計)

-

臺北市立圖書館北投分館(2006年,九典建築師事務所設計)

2010年代以來,台灣人的整體審美得到飛越性的提升,1980年代那種只講實用主義、不講美感的現代建築迅速消亡,取而代之的是各種富有設計感的現代建築[來源請求]。

-

宜蘭蘭陽博物館(2010年,姚仁喜設計)

-

臺灣大道市政大樓(2010年)

-

台中國立公共資訊圖書館(2012年,潘冀聯合建築師事務所設計)

-

中鋼集團總部大樓(2012年,姚仁喜設計)

-

大東文化藝術中心(2012年,張瑪龍、陳玉霖與de Architekten Cie設計)

-

法鼓山農禪寺水月道場(2012年,姚仁喜設計)

-

高雄展覽館(2013年,COX建築師事務所與劉培森設計)

-

高雄市立圖書館總館(2014年,劉培森設計)

-

臺中國家歌劇院(2015年,伊東豊雄設計)

-

富里車站(2016年)

-

衛武營國家藝術文化中心(2017年,法蘭馨·侯班設計)

-

臺南市美術館(2018年)

-

南山廣場(2018年)

-

陶朱隱園(2019年)

2020年代開始,隨著台灣經濟的迅猛發展,湧現了一大批專業的古跡修復師,這些師傅在台灣的各大公廟、傳統建築中不斷修復之前的裝飾,並且加入了大量現代的技術。台灣的廟宇裝飾基本傳承自中國,但也加入了大量日本江戶時代的技術,兩者結合下讓台灣的裝飾藝術水準更上一層樓。台灣的廟宇修復師傅也經常去中國和日本傳授修復技術,增加各國民間的友好交流[來源請求]。

台式瓷磚紋樣

2020年代開始,台灣本土的瓷磚文化開始被發掘出來。台灣的瓷磚花紋是葡萄牙、荷蘭和中國的混合,呈現中西結合的風貌。台灣的瓷磚不僅在廁所、浴室中大量使用,還能在建築物外墻、屋頂、地板、天花板中使用,並且能和台式或中式的傳統彫刻融合,呈現出在別的國家沒有的設計[來源請求]。

相關事項

參考文獻

Wikiwand - on

Seamless Wikipedia browsing. On steroids.