热门问题

时间线

聊天

视角

酷刑

对人的肉体或精神造成极大痛苦的刑罚 来自维基百科,自由的百科全书

Remove ads

酷刑是出于惩罚、逼供、审讯或恐吓第三方等原因,故意对某人施加疼痛或痛苦。有些定义仅限于国家实施的行为,但也有囊括非国家组织的其他定义。

酷刑自古就有。西方国家于18和19世纪已废除司法系统中对酷刑的官方使用,但在世界范围内仍持续存在酷刑,并有多种方法,通常会结合使用,最常见的身体折磨形式为殴打。自20世纪以来,许多施虐者更喜欢用非疤痕性或心理方法来推托,而他们的行为是得到组织的促使和鼓励。大多数酷刑受害者是涉嫌犯罪的贫困和边缘化人群,虽然针对政治犯或武装冲突的酷刑受到不成比例的关注。司法体罚和死刑有时也被视为酷刑,但这个标签在国际间引起争议。

酷刑旨在破坏受害者的意志,并摧毁他们的动力和个性。这是个人可能最具毁灭性的经历,也可能对犯人和机构产生负面影响。舆论研究表明普遍的看法是反对酷刑。国际法禁止所有国家在任何情况下实施酷刑,并受到多项条约明确禁止。反对酷刑刺激了二战后人权运动的形成,而酷刑仍是个重要的人权问题。尽管其发生率有所下降,但大多数国家仍在实施酷刑。

Remove ads

定义

酷刑[a]的定义是在作恶者的控制下故意对某人施加剧烈疼痛或痛苦[2][3]。此待遇得以实施必须有特定目的,例如惩罚和强迫受害者坦白或提供信息[4][5]。联合国禁止酷刑公约发表的定义仅考虑到国家实施的酷刑[6][7][8]。大多数法律体系包括替国家行事的代理人,而某些定义也囊括了非国家的武装团体、有组织犯罪或在国家监控机构(如医院)工作的人。最广泛的定义则是可能会犯罪的任何人[9]。哪种行为的严重程度可以被划分成酷刑是定义中最具争议的方面,而对酷刑的解释随着时间的推移不断拓宽[8][10][11]。曼弗瑞德·诺瓦克和麦肯·埃文斯等学者选择只考虑施虐者的目的而非严重程度,将酷刑和其他残忍、不人道或有辱人格的待遇区分开来[12][13]。其他定义,如美洲间防止与处罚酷刑公约则侧重于施刑者的目的是“抹杀受害者的人格”[14][15]。

Remove ads

历史

酷刑在古时代、中世纪和早期现代社会的法律和道德上都获容许[16]。有考古证据表明在大约7,000年前的早期新石器时代欧洲就存在酷刑[17]。亚述和阿契美尼德波斯的历史资料常提及酷刑[18][19]。社会以司法程序和惩罚来实施酷刑,但部分历史学家区分开酷刑和痛苦的惩罚[20][21]。从历史上来看,酷刑被视为获取真相的可靠方式、适当的惩罚及制止未来犯罪[22]。当酷刑受到法律规范时,允许使用的方法会有限制[22],例如欧洲的常用方法为肢刑架和吊刑[23]。大多数社会的公民只有在特殊情况和犯下叛国等严重罪行才会受到司法酷刑,而且通常要有实证。相比之下,外国人和奴隶等非公民常常遭受酷刑[24]。

酷刑在中世纪前期很少见,但1200至1400年间变得比较普遍[25][26][27]。因为中世纪的法官使用非常高的证据标准,当如果在没有供词的情况下定罪的目击证人少于两名,间接证据又将某人与死罪联系起来,他们有时会授权酷刑[26][27]。酷刑仍是为严重罪行保留的劳力密集过程,大多数受害者是犯下谋杀、叛国或盗窃的男子[28]。中世纪的宗教法庭和宗教裁判所根据与世俗法庭相同的程序法实施酷刑[29]。奥斯曼帝国和卡扎尔伊朗在间接证据将某人与罪行联系起来的情况下会使用酷刑,但回教法传统上认为酷刑下取得的证据不予接受[30]。

酷刑在17世纪的欧洲依旧为合法,但行动有所收敛[31][32]。酷刑于18世纪和19世纪初正式废除后,对欧洲刑事司法体系的重要性已经变得微乎其微[33][34]。为何废除酷刑的理论包括有关人类价值的启蒙思想之兴起[35][36]、降低刑事案件的举证责任、不再视痛苦为道德救赎的流行观点[31][36],及延长监禁期来替代处决或痛苦的惩罚[35][37]。现在还未知酷刑在19世纪的非西方国家或欧洲殖民地是否也有所减少[38]。中国的司法酷刑已实行两千多年[22],并与鞭打和凌迟等处决手段一起于1905年遭到禁止[39],但中国的酷刑在整个20世纪和21世纪仍然存在[40]。

酷刑被殖民列强用来压制抵抗,并于20世纪的反殖民战争中达到顶峰[41][42]。在阿尔及利亚独立战争(1954-1962年)期间,估计有3万人惨遭酷刑[43],而英国和葡萄牙也实施酷刑来尝试保住自己的帝国[44]。非洲、中东和亚洲的独立国家在20世纪常用酷刑,但与19世纪相比,这些国家的酷刑使用量是增加还是减少尚未清楚[41]。20世纪上半叶,随着秘密警察的出现[45]、一战和二战,及共产主义和法西斯主义国家的兴起,酷刑在欧洲变得更普遍[16]。

在拉丁美洲冷战期间,共产主义和反共产主义政府都使用了酷刑,估计有10万至15万人受到美国支持政权的酷刑迫害[46][47]。到20世纪,西方的自由民主制国家为少数不太用酷刑的国家,但还是会用酷刑,主要针对少数群体或边缘阶层的犯罪嫌疑人,及海外战争时针对外国人口[41]。九一一袭击事件发生后,美国政府以反恐战争为由启动了海外酷刑计划[48]。

联合国禁止酷刑委员会于2015年12月9日发布的调查报告显示,酷刑在国际社会被禁止使用,但在中国仍广泛存在。在中国遭受酷刑人群包括人权活动人士、律师、上访者、持不同政见者、宗教信仰团体,以及少数民族等。在联合国禁止酷刑委员会的一场会议中,出席会议的中国维权律师关注组列举了多年来中国律师为伸张正义所遭受的酷刑,包括暴力殴打、电击、灌食、注射药物、禁止进食和治疗、性暴力、禁止休息、关禁闭、烟熏、烫伤、侮辱、威胁[49][50]。对于少数民族,2019年一分外泄的文件证实,自2016年开始,中共广设“再教育营”,对新疆维族人士进行非法拘禁及思想改造[51]。2021年,1名逃到欧洲的前新疆公安在接受专访时坦承,中共以“系统性酷刑”虐待新疆维族,公安会使出各种不同的手段来逼供,包括将人铐在金属或木制的“老虎椅”、吊在天花板,并采取性暴力手段、电击、水刑等。囚犯通常会被迫保持清醒数天之久,期间完全没有食物和水[52][53]。

Remove ads

盛行

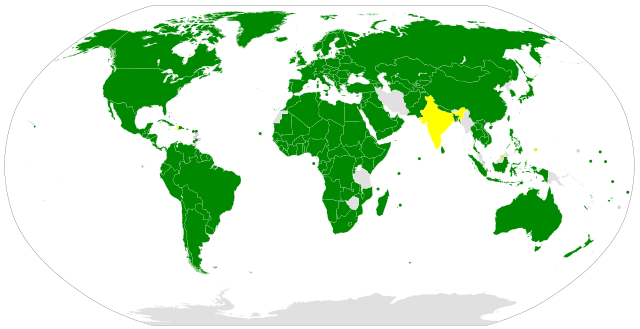

已签署且已批准

已签署但尚未批准

尚未签署或批准

大多数国家都实施酷刑,但很少有人承认这一点[54][55]。国际虽禁止酷刑,但没有完全制止到酷刑,相反各国改用方法,并否认、掩盖或外包酷刑计划[56]。衡量酷刑发生率非常困难,原因是其通常秘密进行,再加上承诺保护人权的开放社会,虐待行为更容易遭到曝光[57]。许多酷刑幸存者,尤其是贫困或边缘化人群都不愿举报[58][59]。监测的重点放在警察局和监狱,但酷刑也会发生在移民羁留所和感化院[60][61]。监禁外发生的酷刑,包括法外处罚、恐吓和群体管控,传统上不被计算在内,但研究表明这比拘留场所的酷刑更常见[62][58][59]。关于20世纪前酷刑是否盛行的资讯就更少了[16]。尽管有些研究发现男性比女性更容易遭受酷刑,但也有研究发现两者遇到酷刑的比率相同[63]。

虽然自由民主制国家不太可能虐待公民,但可能会对边缘化公民和民主上无需负责任的非公民实施酷刑[64][42]。选民可能会支持针对外部群体的暴力行为,多数决机构在防止对少数群体和外国人的酷刑方面不起作用[65]。当社会陷入战争和危机而感到备受威胁时,酷刑更有可能发生[64][65],但研究并未发现使用酷刑与恐怖袭击之间存在一致关系[66]。

酷刑针对的是某些人口,他们被剥夺了其他人能够享有免于酷刑的保护[67][68][65]。相比起穷人和犯罪嫌疑人,虐待政治犯和武装冲突中的酷刑受到更多关注[69][57]。大多数酷刑受害者涉嫌犯罪,特别多的受害者来自贫穷或边缘化社区[70][57]。失业青年、城市穷人、同性恋人群、难民与移民、少数族裔与种族、原住民和身心障碍人士特别容易遭受酷刑[71]。相对贫穷和因此产生的贫富差距尤其让穷人容易遭受酷刑[72]。通过针对居无定所的人、性工作者和灰色经济工作者的法律来定罪穷人,可能会导致暴力和武断执法[73]。对穷人和边缘化人群的例行暴力不视为酷刑,施暴者会辩护暴行为合法的警方策略[74],受害者则缺乏寻求补偿的资源或地位[72]。

Remove ads

参与者

许多施虐者将他们的行为视作提供更高的政治或意识形态目标,从而证明酷刑是保护国家的合法手段[75][76][65]。虐待者通常重视自我控制、约束和专业精神,有助保持他们正面的个人形象[76]。虐待者造成的痛苦超过了让受害者崩溃所需的痛苦,出于报复或性满足而采取行动的人可能会被同龄人排挤或遭到解除职务[77]。行凶人通常视酷刑受害人为国家的严重威胁和敌人[78]。哲学家杰西卡·沃尔芬代尔(Jessica Wolfendale)表示由于“决定折磨某人就得不要把受害者‘当人’对待,像限制可以对他们做什么”,所以受害者在遭到酷刑前就不被视为完人[67]。精神科医师保罗·佩雷斯-萨莱斯发现施虐者的行为动机多种多样,例如意识形态承诺、个人利益、群体归属、逃避惩罚或避免为过去施虐行为感到内疚[79]。

处份和情境效应的结合让一个人成为施虐者[79]。大多数系统性酷刑的案例中,施虐者在训练期间因接触身体或精神虐待,所以对暴力变得麻木[80][81][82]。沃尔芬代尔认为军训的目的是反复灌输无条件服从,因此让军人更容易遭受酷刑[83]。即使政府没有明确下令[84],施暴者也可能比较男子气概时感到同侪压力而施以酷刑[85]。精英和特警部队容易受到折磨,这可能是他们紧密关系的性质和免受监督所导致[84]。

酷刑可能是不完整刑事司法体系(资金不足、缺乏司法独立或腐败破坏有效调查和公正审判)的副作用[86][87]。在这种情况下,无法受贿的人很可能成为酷刑受害人[88][87]。人手不足和半路出家的警察在审讯嫌疑人时更有可能采用酷刑[89][90]。吉尔吉斯斯坦等国家会因绩效限额而更可能在月底虐待嫌疑人[89]。

施虐者会依赖积极的支持者和忽视酷刑的人[91]。军事、情报、心理学、医学和法律专业人士都可能涉嫌酷刑[76]。激励措施可能有利机构或个人层次使用酷刑,而有些行凶人的动机是职业发展前景[92][93]。官僚制或许会分散酷刑所负的责任,并帮助肇事人为他们的行为开脱[80][94]。保密对维持酷刑计划必不可少,这可通过直接审查、否认或错误标记酷刑成其他东西等方式来实现,从而外包虐待行为给国家领土外的地方[95][96]。除了官方否认外,受害者的道德解离和不惩罚行凶人可能造就酷刑[65],对于酷刑的刑事检控也很少见[97]。公众要求对犯罪采取果断行动,甚至支持给犯罪分子施以酷刑都可能促进虐待行为[68]。

酷刑计划一旦开始,就很难或不可能阻止其升级到更严厉的技术和扩展至更大的受害群体,超出决策人的原意或期望[98][99][100]。反叛乱行动中尤其难以遏制酷刑升级[85]。酷刑和特定技术在不同国家间传播,尤其透过从海外战争回来的士兵,但人们对此过程所知甚少[101][102]。

Remove ads

目的

用于惩罚的酷刑可追溯至古代,并于21世纪仍在使用[20]。在司法体系失调或监狱人满为患的国家,常见做法是警方逮捕嫌疑人,实施酷刑,并无罪释放[103][104],类似酷刑可在警察局[105]、受害者家或公共场所进行[106]。有人观察到南非警方将嫌疑人交给义警实施酷刑[107],这种类型的法外暴力经常在公共场合进行来威慑他人。其歧视性地针对少数和边缘群体,并可能会得到公众的支持,尤其是他们不相信官方司法体系[108]。

司法体罚被归类成酷刑在国际上产生争议,但日内瓦公约明确禁止这样做[109]。约翰·D·贝斯勒等著者认为死刑本质上是实施惩罚的酷刑形式[110][111]。处决可能会以残酷的形式进行,例如石刑、火刑或车裂[112]。死刑的心理伤害有时被认为是种精神折磨[113]。有人不认为固定处罚的体罚为酷刑,原因是其并不试图破坏受害者的意志[114]。

Remove ads

酷刑可能也用来不分青红皂白地恐吓直接受害者以外的人或阻止反对政府[115][116]。美国的酷刑是用来阻止奴隶逃跑或反抗[117]。酷刑被废除前,一些捍卫司法酷刑的人视其为威慑犯罪的有用手段,而改革者则辩驳酷刑是秘密进行,所以不能有些吓阻[118]。20世纪较有名的例子为红色高棉[115]和拉丁美洲的反共政权,他们折磨和谋杀受害者用作强迫失踪[119]。其他方面软弱的政权更爱采用酷刑来威吓反对者[120]。独裁政权会用不分青红皂白地镇压,原因是他们无法准确识别前在的反对者[121]。许多暴徒缺乏实施酷刑计划所需的基础设施,所以通过杀戮来作恐吓之用[122]。研究发现,国家酷刑可延长恐怖组织的寿命、增加叛乱分子使用暴力的动机,及让反对派变得激进[123]。研究人员詹姆斯·沃勒尔(James Worrall)和维多利亚·彭齐纳·海塔尔(Victoria Penziner Hightower)认为叙利亚政府在叙利亚内战系统性且广泛地使用酷刑,并表明这可有效地在内战期间向某些群体或社区灌输恐惧[124]。另种威慑性酷刑的方式是对移民进行暴力行为,正如欧盟外部边境据称发生回推一样[125]。

历史上一直使用酷刑来逼供犯人。1764年,意大利改革家切萨雷·贝卡里亚谴责酷刑是“宣判强悍无赖无罪并指责软弱无辜之人的可靠方法”[22][126]。几个世纪前,亚里士多德等人也曾对酷刑的有效性提出类似的质疑[127][128]。虽然废除了司法酷刑,但其还是持续用于招供,尤其是司法体系的刑事案件中高度重视供词[129][130]。允许大面积审前拘留的法律为用于强迫嫌疑人招供的酷刑提供便利[131]。研究发现,对于提取嫌疑人供词,强制审讯稍微比认知访谈有效,但有更高风险会带来假供词[132]。许多受害人会说尽施虐者想听的话来结束酷刑[133][134]。其他有罪的人会拒绝认罪[135],特别是他们认为认罪只会带来更多的折磨或惩罚[130]。中世纪的司法体系尝试要求坦白者提供有关犯罪的可证伪细节,并且只在已有一些针对指控的证据才允许酷刑,从而抵销酷刑下的假供词风险[136][28]。有些国家的政敌受到酷刑来被迫公开认罪,这也是种国家政治宣传的形式[129]。

Remove ads

审讯时使用酷刑获取信息仅占全球酷刑案件的一小部分,更常见的是为了得到口供或恐吓[137]。虽然审讯酷刑早已用在常规战争,但在非对称作战和内战更为常见[129]。

注释

参考资料

引文

Wikiwand - on

Seamless Wikipedia browsing. On steroids.

Remove ads