约翰·塞巴斯汀·巴哈(德语:Johann Sebastian Bach,发音:[ˈjoːhan zeˈbasti̯an bax] (ⓘ),1685年3月31日[儒略历3月21日]—1750年7月28日),巴洛克时期的作曲家及管风琴、大键琴、小提琴演奏家,也是巴洛克音乐的集大成者,被认为是音乐史上最重要的作曲家之一 [2][3]。

| “Johann Sebastian Bach”的各地常用名称 | |

|---|---|

| 中国大陆 | 约翰·塞巴斯蒂安·巴赫 |

| 台湾 | 约翰·塞巴斯汀·巴哈 |

| 港澳 | 约翰·施巴提恩·巴哈 |

巴哈出生于神圣罗马帝国爱森纳赫(位于今德国图林根州)的一个音乐世家,自幼即接受音乐教育。父母亡故后,巴哈迁至奥尔德鲁夫由长兄扶养,生活清苦,15岁时即前往吕讷堡修习学业并自立更生。毕业后巴哈先后在阿恩施塔特和米尔豪森担任管风琴师(1703年-1708年),往后历任魏玛(1708年-1717年)与克滕(1717年-1723年)的宫廷乐长,以及莱比锡的教堂音乐总监(1723年-1750年)。

巴哈终生自学作曲不辍,举凡前人至晚辈的作品,无不研究。他一生极多产,其作品以质量与数量俱佳著称,除了歌剧,几乎涉猎了当时所有的曲种,包含清唱套曲、受难曲、清唱剧、经文歌、弥撒曲、圣咏、各种乐器的独奏曲、组曲、室内乐及协奏曲等等。尽管巴哈没有开创新风格,但他的创作广纳了德、意、法等国的音乐手法,并以娴熟的复调技巧呈现,展现了巴洛克音乐风格的精华与深奥的思想。

但由于音乐转而追求简明、轻巧的风格,巴哈的复调音乐在其身后被视为陈腐之物,其成就在数十年内未得到应有的评价,仅仅作为管风琴演奏家与教师而闻名[4]。虽然莫扎特、贝多芬等大作曲家均对巴哈推崇备至,但直到浪漫主义时代,作曲家门德尔松于1829年在柏林改编并指挥巴哈的《马太受难曲》,才使乐坛正视巴哈音乐的价值;浪漫早期以后的作曲家也多受巴哈影响。此后数代音乐家对他的作品进行了发掘、研究、整理和推广,巴哈逐渐恢复了崇高的地位。

家世

巴哈家族发源于图灵根韦希马尔,是文化史上一个显赫的音乐世家,在16世纪末至18世纪末产生了至少横跨七代、超过50位的音乐家;从巴哈的祖辈至孙辈,包揽了从教堂管风琴师到宫廷作曲家、演奏家的职位[6]。以下是按巴哈于1735年撰写的族谱所简列的世系说明[7]:

- 高祖父:维特·巴哈(约1550年-1619年),一位烘焙师与磨坊工,同时也是业余音乐家,由他开始了巴哈家族的音乐传统。

- 曾祖父:约翰内斯·巴哈(约1580年-1626年),家族的第一位职业音乐家。约翰内斯原本从事烘焙,后来才转而作为城里的管乐手;他的三个儿子在未来建立了家族的三大分支:

- 伯祖:小约翰内斯·巴哈(Johannes Bach Ⅲ,埃尔福特家系),曾于施韦因富特、苏尔及艾尔福特担任管风琴师。

- 祖父:克里斯托夫·巴哈(1613年-1661年),宫廷兼城镇音乐家。

- 叔祖:海因里希·巴哈(Heinrich Bach,阿恩施塔特家系),阿恩施塔特的管风琴师,约翰·克里斯托夫·巴哈为其子,巴哈的第一任妻子玛丽亚·芭芭拉即是其孙女。

生平

1685年3月31日(儒略历3月21日),巴哈出生在神圣罗马帝国爱森纳赫。他的父亲约翰·安布罗修斯·巴哈本居住于艾尔福特,1671年才举家搬迁至爱森纳赫。安布罗休斯是镇上的音乐家,也是家族的第四代音乐家,他教导巴哈演奏小提琴和大键琴[8],巴哈的母亲玛利亚·伊丽莎白·莱默希特是马车伕之女;两人育有八名子女,巴哈排行最小[9]。巴哈的伯父约翰·克里斯托夫·巴哈,也是其父亲的双胞胎兄弟,教导了巴哈关于管风琴的演奏艺术[10]。

巴哈8岁进入爱森纳赫拉丁语学校,开始学习圣经、诗篇及路德宗教义,特别是德语和拉丁语的福音书和使徒书,这里恰好也是两世纪前马丁·路德的母校[11]。巴哈在校成绩不错,显然他歌喉很好,由只能唱赞美诗的诗班,升到周日在圣乔治教堂演唱经文歌和清唱套曲的诗班[12]。

巴哈的母亲死于1694年,他的父亲遂于同年11月底再婚,却在三个月后去世。10岁的巴哈成了孤儿,并住进了位于奥尔德鲁夫的长兄约翰·克里斯托弗·巴哈(与叔叔同名)家里,由长兄扶养[12]。克里斯托夫是一个职业教堂管风琴师,曾师从帕赫贝尔[13],他继续给予巴哈在爱森纳赫便开始的音乐教育;他教导巴哈弹奏大键琴,以及其他乐器的基本演奏技巧,还曾带他参观镇上教堂装设新管风琴的过程,这种种奠定了巴哈未来器乐造诣的基础[13]。

巴哈也帮忙分担家计,他的歌喉嘹亮、音域很广,表演所得的收入相当不错,但他没有放弃学习,继续在奥尔德鲁夫拉丁语学校上课[12]。他还搜罗一批为数可观的神学著作,供闲暇时阅读消遣[12]。

克里斯托夫让巴哈接触的作品有来自当时南、北德的大作曲家,也有法国人,例如卢利、路易·马尔尚、马兰·马雷,以及意大利人吉罗拉莫·弗雷斯科巴尔第[13]。年轻的巴哈也许观摩学习了这些作曲家的作品。巴哈的手稿表明了他曾经为他哥哥抄总谱,但他的哥哥不鼓励他这样做,也许是因为觉得这样浪费了他的时间。[14]

后来由于兄嫂又生了一个儿子,克里斯托夫的家庭很快便无法继续扶养巴哈,家族也没有人能提供他经济上的援助,巴哈便在15岁时离开奥尔德鲁夫的学校[12]。不过,他由原学校的新任音乐教师埃利亚斯·赫尔达(Elias Herda)那里听说,约200哩外的吕讷堡,当地的圣米歇尔教堂有个专收穷人子弟的少年合唱团,这个团体共同领有一笔津贴,提供团员食宿。而由于赫尔达在介绍信中对巴哈歌喉的赞美,巴哈顺利得到教堂许可[12]。

1700年3月,巴哈与他的好友埃德曼(Georg Erdmann)同行前往吕讷堡。他在圣米歇尔教堂设立的拉丁语学校继续学业,并参与教堂的音乐生活[15]。学校里同样教授拉丁语、希腊语、逻辑、修辞学和神学。虽然唱诗班成员分到的零用金微薄,但巴哈靠着在婚丧典礼上献唱及街头表演的收入,还能勉强维持生活[12]。

除了拥有华丽的建筑外,圣米歇尔教堂的音乐图书馆里还典藏了自16世纪中期以来丰富的手抄乐谱及印刷版本,曲目超过千首,包含上百位作曲者;拥有如此可观的乐作收藏,又有优秀的唱诗班,圣米歇尔发展出精致的音乐传统[11]。巴哈在此既听也唱,朝夕受教会音乐的熏陶;马丁·路德创作的许多圣咏(Choral)后来给予巴哈创作的启发并磨练了他和声的技巧,而这种古老的音乐形式在巴哈未来无数的声乐作品中得到改良与推广[16]。

没多久巴哈也变声了,但他仍保有教堂的奖学金,且担任三位器乐师傅的助手,并继续磨练他毕生最熟练的乐器:小提琴、管风琴、大键琴[12]。在这段日子巴哈对乐器结构与特性的知识以及乐器的演奏技巧有了飞跃性的成长。巴哈此时认识了圣约翰教堂的管风琴师格奥尔格·伯姆,伯姆早年即与巴哈家族结识,巴哈早期作品深受其影响[17]。1701年的暑假,巴哈步行30哩到汉堡,聆听圣凯瑟琳教堂的琴师莱茵肯(伯姆的老师)弹奏管风琴[18],还听到北日耳曼的著名琴师文森·吕贝克的演奏,这给年轻巴哈带来强烈震撼,此后他多次旧地重游[19]。

回到吕讷堡后,巴哈也受到法国文化的洗礼。在圣米歇尔教堂一所专为贵族子弟附设的学校(Ritterakademie)里充斥法国传来的新奇想法:学校里的学生流行以法语交谈、排演法国戏剧并以法国音乐伴奏,还聘请曾受教于卢利,吕讷堡伯爵的乐师萨勒(Thomas de la Salle)担任舞蹈老师[20]。在旁听后,巴哈下了不少功夫接近法国文化,尤其是在音乐上。萨勒对巴哈留下深刻的印象,甚至带他到策勒欣赏管弦乐团和管风琴的演奏,并接触了如库普兰等法国作曲大师的相关作品,这是巴哈音乐兼容并蓄的开端[20]。

1703年1月,巴哈从圣米歇尔毕业,并在应聘一个位于桑格豪森的管风琴师的职位被拒绝后不久,他被萨克森-魏玛的约翰·恩斯特三世(与其兄威廉共治,但无实权)聘为宫廷音乐家,除了在公爵的礼拜堂演奏小提琴与管风琴,也处理一些与音乐无关的仆役工作。巴哈在魏玛工作了七个月,建立了自己作为管风琴家的名声[21]。

后来巴哈被邀请到阿恩施塔特的新教堂,为其新完工的管风琴作检查,并举办了启用音乐会。在这个位于魏玛西南约40公里的古老小镇,巴哈家族与当地居民建立着良好往来[21]。1703年8月,他接受了在该教堂的管风琴师的职位,这个工作体面但并不繁重,而且能得到一份不错的薪水;然而虽然未在合约中载明,巴哈仍需兼任拉丁学校唱诗班的领唱者[22]。但良好的环境和热爱音乐的雇主并没有缓解巴哈和当局之间的紧张关系。巴哈显然是对唱诗班的水平不满,并缺乏成熟度解决相关的争端,他甚至还与一个名叫盖耶斯巴哈(Geyersbach)的巴松管手爆发肢体冲突,被写在1705年8月的法庭记录里[21]。

更严重的是,1705年至1706年,他在未经允许的情况下拜访了著名的风琴师和作曲家布克斯特胡德,并参与他在北德吕贝克圣玛利亚教堂的音乐会[23]。此次拜访布克斯特胡德的旅行,来回需要各徒步约400公里,他请了30天的假,却离职四个月,且未通知雇主,这成为他在1706年1月宗教法庭上被指控的“罪状”之一。这趟超过预期计划时间的旅程,强化了布克斯特胡德对巴哈早期风格的影响,也显示了在巴哈心目中布克斯特胡德的重要性[24]。从吕贝克返回的巴哈还带来了许多新奇的演奏想法,例如自由花俏的和弦与装饰音、不定性的转调与变奏等等,导致教友难以辨清圣咏旋律[25]。这些时人看来“怪异”的做法引发了投诉,教会当局在1706年2月及11月给予巴哈警告,但巴哈不是很在意[21]。

1706年末巴哈尝试角逐米尔豪森布拉修斯教堂的风琴师职位,并在1707年的复活节试奏后得到该份工作。在那里有更好的薪酬、更高的地位,而且最重要的是有更好的唱诗班[26]。同年10月,和他的第二代堂姐玛利亚·芭芭拉·巴哈结婚[12]。巴哈此时已是经验丰富的管风琴师,负责监督教堂受损乐器的修复工作。在巴哈检查过布拉修斯教堂的管风琴后,他提议将之翻新,虽然费用昂贵,但教堂和米尔豪森市政府都予以核准。巴哈也为1708年的新议会就职典礼创作了清唱套曲, BWV 71《上帝是我的国王》,此作于同年付梓,除了是巴哈最早付梓的作品,也是他传世的清唱套曲中唯一在其生前印刷出版者[11]。

尽管巴哈音乐造诣出众,他在米尔豪森仍遇到一些问题——神学思想的争议。教堂的牧师弗罗内(J. A. Frohne)是虔信派信徒,担忧在仪式中过度使用音乐艺术的话,会增加世俗的诱惑[12]。教堂的前任管风琴师又是保守音乐风格的捍卫者,巴哈创新的音乐风格自然不太受欢迎,当地人将巴哈的革新乐风冠上“世俗化”、“野蛮”等字眼[12]。

巴哈在这样的背景下没有发挥才华的空间,而这时他又接到来自魏玛的邀请。威廉·恩斯特公爵想聘巴哈担任宫廷乐师及管风琴师,取代年老体衰的约翰·埃弗勒(Johann Effler),并为他写作大量的礼拜音乐[27]。1708年6月,巴哈前往魏玛通过试奏后便写信辞职。纵然如此,巴哈还是与米尔豪森维持不错的关系,仍继续监督圣布拉修斯教堂的管风琴修复工程[12]。

到了魏玛,巴哈薪资一夜倍增,在米尔豪森的问题不复存在,因为公爵是虔诚的路德派信徒,同时热爱音乐,但其处理政事却是相当独裁,所幸公爵未将他的意愿强加在巴哈的创作上。巴哈在魏玛的地位不但崇高,且有充分空间发展他对“完善规范的教堂音乐”的想法,因为公爵不容许如米尔豪森的宗教理念冲突上演[27]。

巴哈乍到魏玛其妻芭芭拉便生下长女卡特莉娜·多erina Dorothea Bach);两年后,1710年11月,长男威廉·弗里德曼·巴哈(W.F. 巴哈)出生;三年后,芭芭拉生下一对双胞胎,早夭[28];1714年3月,卡尔·菲利浦·艾曼纽·巴哈(C.P.E. 巴哈,其教父为泰勒曼)出生[29]。W.F. 巴哈与C.P.E. 巴哈后来成为著名音乐家。

魏玛宫廷礼拜堂装置的管风琴,尽管才刚刚更新过,但巴哈仍说服公爵装置一套钟组,后来干脆要求重新装修[12]。巴哈的名声因着他对乐器的了解与精湛的演奏技巧而逐渐远播,邻近城市经常聘请他检查损坏的乐器或演奏管风琴。1713年,当哈雷的管风琴师出缺时,巴哈再度想要换个环境;而哈雷教堂当局马上对这个提议感兴趣,他们草拟了一份要求颇多的合约,但薪水始终令巴哈不满意。当巴哈在考虑哈雷的职缺时,公爵再度给他加薪,加强了巴哈续留魏玛的决心;这令哈雷當局很恼火,指责巴哈以哈雷的机会为筹码,迫使老东家加薪挽留,但巴哈回信否认[30]。如同在米尔豪森一般,巴哈依旧与哈雷保持好的关系,后来哈雷的新管风琴于1716年完成时,巴哈也受邀前往试奏,并得到皇家级的礼遇[12]。

1714年,巴哈升为副乐长,也就是乐团首席(Konzertmeister),有责每个月提供一出清唱套曲,到1716年为止,他创作了约一个礼仪年的清唱套曲;而时任乐长的儿子约翰·威廉·德雷泽(Johann Wilhelm Drese)负责宫廷里的一切世俗音乐[12]。另外,此阶段巴哈的管风琴曲创作量居各阶段之冠,作品也臻至成熟,他成为欧洲最具代表性的管风琴演奏家兼作曲家[12]。他的演奏之高妙,很快便染上传奇色彩,与巴哈同时代的某人在聆听完他在卡塞尔为皇太子(未来的腓特烈·威廉一世)的演奏后写道:

“他的双脚仿佛长了翅膀般在脚踏板上飞驰,有力的音符如雷般响遍整个教堂,太子对巴哈的神技赞叹不已,一曲既毕,余音尚绕梁之际,便脱下指上所戴着的宝石戒指,送给巴哈。”[12]

在魏玛的时日,巴哈还领导一批训练有素的歌者和乐手,这是一个小型的巴洛克式乐团,而他自己则演奏小提琴带领整个乐团,因此在作曲之余还能培养指挥经验。同时地,巴哈仍对其他音乐家的作品非常感兴趣并苦心钻研,音乐先进国意大利作曲家(柯赖里、托雷里、维瓦尔第等人)的作品尤其得到他的青睐并对他产生深刻的影响[31]。巴哈吸收了意大利的交奏曲式(ritornello form)与返始(da capo)的手法,并辅以本土的对位法特质,使他在创作时更注重主题和乐曲的简化,属于他自己的音乐正在形成[32]。

在有名的音乐收藏家与业余作曲家约翰·恩斯特王子(酗酒者约翰之子)的影响下(可能透过他收藏的作品),巴哈改编了许多作曲家(维瓦尔第、泰雷曼、马切罗兄弟、恩斯特王子本人)的作品为键盘独奏曲(收录于BWV 592-596, 972-987)[33],而此时对他最有影响的是威尼斯乐派的维瓦尔第[34]。不断的学习使巴哈的作品愈趋成熟,摆脱了他过去曾让听众困惑的复杂风格,同时往他门下求教的学生也日益增多。在魏玛的九年当中,巴哈写出许多杰出的管风琴作品[33]。

后来巴哈又陷入与他毫不相关的争论中。公爵的继承人,也就是他的侄子恩斯特·奥古斯都,亦是性格独断之人,与公爵行事作风大不相同,两人经常发生争执。他们的部属处境为难,尤其是巴哈,他一直负责教导奥古斯都弹琴。当公爵耗尽耐性后,他宣布禁止所有乐师为他侄子演奏,而巴哈却无视了命令[27]。公爵疑似借机报复,1716年12月,当乐长老德雷泽逝世时,他忽略巴哈而聘任才华逊色许多的小德雷泽。巴哈可能是为表达对此事的不满,从此停止写作清唱套曲[27]。

可这回他对奥古斯都的友谊却有了实质的回报。奥古斯都在1716年与安哈尔特-克滕的领主利奥波德王子的妹妹联姻,当克滕的宫廷指挥辞职后,利奥波德自然而然想到雇用巴哈。而巴哈也对新的工作机会满怀憧憬,于1717年8月接受王子的邀请,支领薪水后不久便决定举家迁至克滕[35]。清楚巴哈才华的魏玛公爵知道他与奥古斯都及利奥波德的交往,拒绝接受他的辞呈,但巴哈死缠烂打,公爵便软禁了巴哈将近一个月才释放他。12月,巴哈终获自由,便启程前往克滕,追寻事业的另一个起点[35]。

利奥波德亲王比巴哈年轻,颇有音乐素养,能奏多种乐器。但他是归正宗的信徒,礼拜仪式中仅使用简单的圣咏,这意味着宫廷乐师主要负责世俗音乐,着重器乐,而非教会音乐或管风琴曲。这对巴哈的创作而言是个大转向,不过这样的挑战在未来也同时是巴哈进化的动力[35]。

巴哈在克滕担任宫廷乐长,即乐团指挥(Kapellmeister),这个职位备受尊敬,且薪水高达400塔勒(日耳曼各邦的货币购买力不尽相同,巴哈薪水在此相当于朝廷高官)[12]。王子21岁接掌宫廷后,致力恢复宫廷里的音乐风气,雇用的乐师从三名增至十七名,因此巴哈上任时接管的便是一个训练有素的乐队[12]。王子懂音乐且待巴哈亲切有礼。巴哈遇上一群优异的音乐家和识才的东主,激荡出大量出色的乐曲,尤其是器乐。此时期是巴哈一生中较未受干扰的时期,而从创作内容来看,巴哈已迈入他自己的成熟阶段[18]。

就在巴哈到了克滕没多久,他再一次错失与亨德尔见面的机会。亨德尔原先已在英国定居,但在1719年他回到日耳曼寻找优秀的歌手[12],并回到哈雷探视母亲,而哈雷离克滕仅有20哩路程。巴哈一听说亨德尔返乡的消息,便立即兼程赶路去哈雷,希望能与之见上一面,遗憾的是亨德尔已返回英国[12]。

巴哈在这段时间发觉他的长子威廉有优异的音乐禀赋,于是决定尽力栽培他。巴哈写作《给W.F. 巴哈的键盘小册》即是赠与他的长子,内容井然有序的教导年幼的孩子弹奏键盘乐器,从说明音谱记号开始,带领初学者由基本曲目一路登堂入室,直到领略较高深的作品[12]。而这本书其实也包含了部分的《平均律键盘曲集》和全套的《二声部与三声部创意曲》;全书不仅是训练技巧,曲目的结构与聆赏性也有高度水准[36]。

然而,1720年5月,巴哈和王子一同前往卡尔斯巴德(今捷克卡罗维发利)温泉疗养地,7月回到克滕时,妻子芭芭拉不幸离世,留下四个小孩[12]。同年汉堡的圣雅各教堂邀请巴哈角逐管风琴师的职位,巴哈不禁心动并登程赴会,虽然他因为克滕的事务没能在指定日期试奏,但他精湛的琴艺汉堡市民有目共睹,并博得大师莱茵肯的赞美[12]。但后人不太清楚为何巴哈没有得到汉堡的职位,当局似乎很有意要聘请他,但汉堡有个不成文的陋规,即某些特定职位的合格人选必须付一笔钱才能取得职位,巴哈显然无法忍受[37]。

1721年3月,他将精心创作的六首管弦乐协奏曲献给勃兰登堡总督克里斯蒂安·路德维希 (勃兰登堡-施韦特),推测应该是巴哈在卡尔斯巴德遇到总督时,接受其委托而献上的,虽然公爵未曾演出过它,但事实上这套作品已先在克滕宫廷演奏过了,此即著名的《勃兰登堡协奏曲》[38]。巴哈在克滕时期之前没有机会与足够资源(完善的管弦乐团)创作协奏曲,此时正能全心发挥。在此期间巴哈也创作了著名的无伴奏小提琴奏鸣曲与组曲、无伴奏大提琴组曲、《平均律键盘曲集》的第一部分(24首)[39]。

芭芭拉去世17个月后,1721年12月,巴哈再婚,娶年仅20岁的安娜·玛格达莱娜·巴哈(原姓Wilcken)为妻,她的父亲是位宫廷小号手,母亲也具音乐背景,她本人则是歌手,薪水有巴哈的一半[37]。安娜与巴哈的孩子中包含后来也成为知名音乐家的约翰·克里斯托夫·弗里德里希·巴哈(J.C.F. 巴哈)及约翰·克里斯蒂安·巴哈(J.C. 巴哈)。巴哈夫妻俩感情深厚,同为专业音乐家的身份也使他们更为亲近,两人的好感情可由他们共同完成的两本《给安娜的笔记本》看出,此笔记本包含了《法国组曲》的前五首与《键盘组曲》的第三、六首[12]。

然而巴哈再婚后一星期,利奥波德王子与他的堂妹弗里德里卡·亨丽埃塔(Friederica Henrietta)成婚。除了是公主对音乐不感兴趣,也可能是因为克滕军费吃紧,导致王子裁减了乐团,音乐渐不复为克滕宫廷的基调,巴哈愈发觉得在这里难以容身。后来他也许再度发觉自己的志趣是做个教堂乐师,也许是为了儿子的教育规划,巴哈开始为下一步打算[40]。

1722年6月,莱比锡圣托马斯教堂音乐指挥库瑙在担任了该职务21年后逝世[12]。市议会讨论继任人选时首先想到泰勒曼,他刚受聘为汉堡的乐长,由于他曾于莱比锡担任管风琴师,市民相当推崇此决议。但泰勒曼却以与莱比锡的合同要挟汉堡当局为他加薪,市议会扑了空[12]。此前巴哈并未申请这个职位,因为他和泰勒曼是旧识。稍后巴哈应征时,与其竞争者有四人,包括圣托马斯学校的校友,现任达姆施塔特宫廷乐师的格劳普纳。中选者是格劳普纳,但他因为东主不肯放人且予以加薪挽留,于1723年5月放弃莱比锡的职务后举荐巴哈[40]。

当局愿意聘用巴哈,但态度较消极。他们并不看重巴哈的管风琴技艺,因为指挥不需要这项技能;而巴哈的作品大多未出版,当局不清楚他在作曲上的才华;知名度方面,巴哈在当时当地仍差了泰勒曼与格劳普纳一截;且巴哈没有正式学历,当局对此相当看重[12]。尽管巴哈已是音乐全才,却难获得学院肯定。当局担心旧事重演,要求巴哈先得到公爵的免职书[12]。得到许可后,巴哈便申请该职务并获选。而当选后巴哈还得签署许多文件和通过神学测验,确认其思想没有问题才能上任,但耗时之长、手续繁琐以及数名议员曾反对聘用巴哈,种种迹象都显示巴哈过去的经历仍被当局所质疑[12]。

圣托马斯教堂唱诗班指挥(也身兼圣托马斯合唱学校的音乐教职,因为学校为教堂提供仪式的歌者)相当于莱比锡全城大小教堂的音乐总监,在新教德国的地位甚为重要;当地路德教派兴盛,长久以来担任此职务者莫不是备受景仰的音乐家[12]。但这个职务也不好胜任,虽直属于萨克森选侯,仍须服从学校、市议会和教堂当局等上级官僚;市议会科层严密,教堂则有权管理一切宗教仪式,神学和声乐都在管辖之列。而新职位的起薪还不到巴哈在克滕的四分之一,这些得另外仰仗婚丧、教学的酬劳才补得过来[12]。巴哈的选择主要基于两个因素:莱比锡有圣托马斯学校与名声显赫的莱比锡大学,可以提供他的儿子良好教育;而巴哈自己似乎也有心在教堂音乐上继续深造[12]。6月巴哈正式就职,他让他的三个儿子进入圣托马斯学校就学,并都加入唱诗班。但是巴哈发现学校状况不甚理想,学生人数多到不堪负荷,年迈的校长J.H. 埃内斯蒂对学生与老师难以管束,且学校硬件设施贫乏,加上作息刻板,学生生活质量恶劣。此时巴哈的家庭暂居于校舍中[41]。

遗憾的是,在巴哈举家迁往莱比锡之前,利奥波德王子年轻的妻子却去世了,但巴哈没有回心转意。尽管王子没有慰留巴哈,他和王子的情谊并未因此改变,巴哈经常回到克滕演奏音乐,并保有其宫廷乐长的荣誉头衔[12];王子两年后再娶,巴哈曾为其新婚夫人献上一首祝贺生辰的清唱套曲。然而王子却于1728年11月英年早逝,克滕的宫廷音乐盛景不再。1729年3月,巴哈最后一次探访克滕,指挥《马太受难曲》的片段作为王子丧礼上的音乐[12]。

作为莱比锡的音乐总监,巴哈负责监督城内四座主要教堂的音乐事务,特别是圣托马斯教堂和圣尼古拉教堂周日冗长繁复的礼拜仪式[12]。巴哈初到莱比锡的几年,积极创作乐曲供教堂使用,至少为整个教会礼仪年提供五套的清唱套曲,总数约有295首,但部分已佚失[42][43];也因此在这段期间巴哈的创作量达到生涯巅峰。巴哈在莱比锡创作的清唱套曲涵盖相当丰富的主题,由正统路德教义到新的虔信教义都有,巴哈以不同的曲风及形式搭配不同的主题。清唱套曲的文本大多由巴哈的合作人,身兼诗人与编剧的皮坎德写成。巴哈还以他早期的清唱套曲为基础,创作了一些经文歌供城市的隆重典礼使用[44]。

在克滕游移不决的日子里,巴哈已着手写作《约翰受难曲》,1724年4月间,此作首度公演,巴哈认为在圣托马斯教堂首演较理想,但市议会坚持受难曲轮流演出的惯例,要求于圣尼古拉教堂演出,巴哈只好从命[12]。稍后巴哈又向当局提出扩增楼厢与增添技工的请求,但当局却认为这些举措没有必要[12]。而在莱比锡这个相对自治的商业城市没有专业的宫廷乐师,所谓市乐师其实是由一群业余人士组成的教堂乐手,他们在教堂和市府的典礼场合出席表演,巴哈只得忍着对乐手配置及其素质的不满[12]。

上任没有多久,当局的多头马车就对巴哈的工作造成困扰。圣保罗大学教堂在1710年后,在宗教礼拜仪式上,除了少数特别庆节才举行的“旧仪式”(由圣托马斯指挥负责)外,又新增了“新仪式”于每周日举行,当初库瑙费尽心力才取得该仪式的音乐指导权,后来圣保罗的琴师歌尔纳(J. G. Görner)自荐免费提供新仪式的服务,所以巴哈就职后便管不到这份差事[12]。这对巴哈来说颇有损失,因为他需要这份酬劳,也需要借此职务与大学建立关系。巴哈试着在旧仪式上表现他的技艺,但当局不怎么感动,给他的酬劳远比库瑙少了14塔勒,于是巴哈在1725年间接连写了三封信,向最高当局,也就是选侯奥古斯特二世陈情[12]。巴哈的请求起了作用,也因此得到和库瑙同等的待遇,但大学始终不愿将两种仪式都交给他负责。行动失败后,巴哈灰心的把旧仪式的业务交给一位学生处理;此举激怒了当局,他们本来就轻视巴哈的教育背景,巴哈如今的行为则令当局清楚表明不让他兼这份差[12]。

类似的状况也在之后发生。1727年,一名贵族出身的大学生基希巴哈(Hans Carl von Kirchbach)自愿在大学教堂献一台弥撒,纪念萨克森选侯的亡妻。基希巴哈获得批准后,便编了一首丧礼颂诗,交给巴哈作曲[12]。大学当局却认为歌尔纳才是适当人选,当基希巴哈以曲子已完成为由拒绝歌尔纳作曲后,当局又告诉他曲子将由歌尔纳演出,没巴哈的份。在基希巴哈力争之下,当局用12塔勒安抚歌尔纳,却要求巴哈签署一份文件,保证今后若未得到当局同意,不得为圣保罗教堂提供任何音乐服务,而巴哈拒绝签署[12]。虽然当局打压巴哈,但莱比锡的学生却日渐与巴哈往来密切,刺激他创作出数首世俗清唱套曲,还吸引不少大学生参与他的音乐,巴哈也不吝向其他音乐机构举荐他所青睐的学生[12]。后来巴哈在选择晚祷圣诗的职权受到圣尼古拉教堂一位助理执事的挑战,教会当局却偏袒执事;巴哈向市议会申诉后才得到平反[12]。

这段期间,巴哈也为世俗场合写作音乐。1727年,他为奥古斯特二世的诞辰创作一出特别的世俗清唱套曲,于5月由基金会奖助学生在圣托马斯教堂首演,排场盛大[12]。当年4月的圣周五,巴哈著名的《马太受难曲》首度公演,集结了当时莱比锡许多音乐人才作为演奏人员[45]。

1729年1月,萨克森-魏森费尔斯公爵克里斯蒂安到访莱比锡,为了表示敬意,巴哈创作并演出了《世俗清唱套曲》(BWV 210a,即后来的《婚礼清唱套曲》)。其实巴哈在此前已曾与公爵接触,包含1713年的《狩猎清唱套曲》和1725年的《世俗清唱套曲》(BWV 249a,即后来的《复活节清唱剧》),都是巴哈受委托而为公爵生辰谱写的作品。同年,巴哈获得了“萨克森-魏森费尔斯皇家宫廷乐长”的荣誉头衔,直到公爵1736年去世为止[46]。

巴哈与当局的抗争仍持续进行。1730年5月,当局要求他补足基金会奖学金学生的空缺,于是巴哈面试数位应征者并谨慎写下他的评估报告,但后来当局公布的通过名单与巴哈的评估出入甚大,显然当局忽视巴哈的意见[12]。一年后,市议会开会讨论巴哈的私德,指出巴哈忽略其教师责任、不假外出或未按规定申请出城赚取外快[41];种种因素使得当局限制其上述的举动。巴哈虽然理亏但也同样对工作环境极为不满;同年8月,巴哈投书议会,长篇大论地指出莱比锡教堂音乐各方面的问题。这封信提供了读者当时音乐界的风貌,但它无助于化解冲突,当局也似乎没有直接回答巴哈的信[12]。

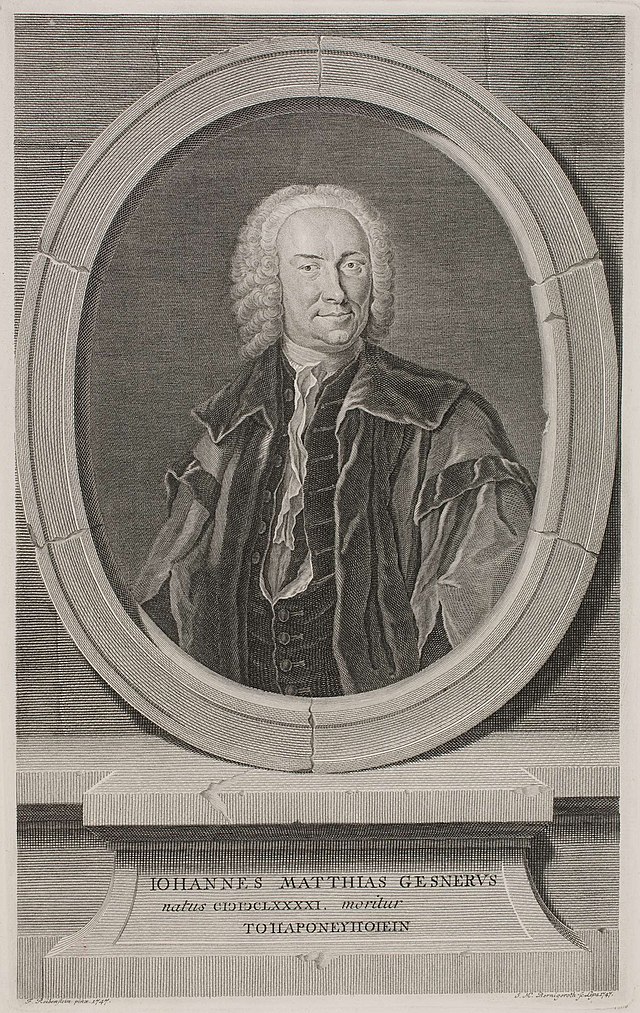

在莱比锡的不愉快与此地的高物价水准,令巴哈再度萌生去意。而就在老校长埃内斯蒂去世的隔年,也就是1730年6月,新任校长盖斯纳就职[12]。盖斯纳本身是古典哲学的学者,曾任魏玛大学预科学校(Weimarer Gymnasium)的校长,他非常欣赏巴哈的音乐才华,一上任便大幅改善不少校务。他改善硬件设备并调整学校的组织架构,也加强了音乐在课程的比重,以及整顿学生纪律等等[12]。盖斯纳令巴哈的工作环境舒适许多,他也向巴哈保证其赚外快的权利。在盖斯纳担任校长的这段期间,巴哈和当局至少能维持起码的和平共存[41]。

在这段期间,巴哈发掘了一批优异的歌手,最有名的当属克雷布斯与谢梅利(Christian Friedrich Schemelli)。前者是巴哈在魏玛的学生老克雷布斯(Johann Tobias Krebs)的儿子,也向巴哈学习管风琴,被认为是八首小前奏与赋格曲(BWV 553-560)的作者。后者是谢梅利歌本(Musikalisches Gesangbuch,内含BWV 439-507)的出版者老谢梅利(Georg Christian Schemelli)之子[12]。

1729年,巴哈便开始领导大学音乐社,此前库瑙(1688年)与泰雷曼(1702年)亦曾领导该组织[47]。大学音乐社,顾名思义,成员多为大学生,这群演奏者每周定期在齐默曼咖啡厅演出音乐,此咖啡厅当初为名流聚集之所。音乐社领导人历来无不是名誉卓著的音乐家,这也能看出巴哈在当时莱比锡的音乐权威[48]。巴哈为大学音乐社改编或创作许多作品供其演奏,像是他的小提琴协奏曲和以早先作品改编的键盘协奏曲,以及部分的键盘练习系列(Clavier-Übung),皆为佳作;大学音乐社也激发巴哈创作数首世俗清唱套曲,其中最知名的便是《咖啡康塔塔》,此作是巴哈最接近歌剧风格的一部作品[11][12]。

1733年2月,奥古斯特二世去世,他的儿子继位后,隔年加冕为波兰国王,改宗天主教,是为奥古斯特三世。巴哈利用这个机会谱写《垂怜经》与《光荣颂》,前者是为先王致哀,后者则是欢庆新王登基,不过作为天主教徒的国王自然没能听到作品在圣尼古拉教堂的首演[49]。而后来在巴哈去世的前一年,也就是1749年,巴哈才将这两首作品结合过去所创作的教会清唱套曲片段,并加以发展,成为著名的b小调弥撒曲,此作和《马太受难曲》共同被视为巴哈毕生宗教与声乐作品的精粹[50]。7月底,巴哈将《垂怜经》与《光荣颂》献给奥古斯特三世,并附上一封要求承认的信。信中巴哈表达了在莱比锡职务上的不顺遂,且向国王要求了赐与自己“宫廷作曲家”称号一事[51],好以抗衡当局对其的施压。虽然没有立即得到应允,巴哈仍如愿于1736年11月获颁此头衔,正式名称为“波兰皇家及萨克森选侯宫廷作曲家”[51]。

这段时期巴哈和萨克森首都德累斯顿也有了进一步的接触。在1730年代早期,他曾弹奏过当地圣索菲亚教堂(Sophienkirche)的管风琴。1733年6月,该堂的管风琴师出缺,巴哈推荐自己的长子W.F. 巴哈应征。当时威廉23岁,他试演的曲目是其父的《前奏曲与赋格》(BWV 541),技惊四座,顺利获得这份工作,巴哈于是更有理由时常拜访德累斯顿[12]。

1734年-1735年间,巴哈谱写了三部著名的清唱剧:《复活节清唱剧》(仅修订,早先作于1725年)、《圣诞清唱剧》、《升天节清唱剧》。此时期的另一名作是《圣母赞主曲》,此作最早写于1723年,是为当时的圣诞节而写,巴哈在1730年-1733年间调整了这首作品并演出[52]。

盖斯纳担任校长仅四年,便于1734年离开莱比锡,担任哥廷根大学的教职。空缺由副校长J. A. 埃内斯蒂接任[12]。埃内斯蒂虽然年轻但学识渊博,他决心提高学校的学科素质,加重当代学科,并减少古典及神学课程的比重。埃内斯蒂亦认为音乐课程已经落伍,巴哈的作风更是不符合时代潮流[12]。

1736年,埃内斯蒂和巴哈无可避免的发生了一场冲突,令两人对峙长达两年之久[12]。冲突的成因源于埃内斯蒂侵犯巴哈的人事权,且巴哈认为埃内斯蒂擅自指派的学监无助于教堂音乐,于是提出异议,但被埃内斯蒂驳回。8月,两人相互向市议会指控彼此,后来巴哈向莱比锡教会会议申诉未果,便以其职衔向国王告状,但冲突的结果没有被官方所记录[53]。总之,两人从此成为死敌。埃内斯蒂仍继续降低学校音乐课程的比重,巴哈则越来越疏于教学。1740年,学校聘用一名新老师教授乐理,显然巴哈未善尽职责;他的教会音乐创作也大幅萎缩,唱诗班演唱旧作品的时候越来越多[12]。

事实上,巴哈的音乐倾向正在改变,他的研究和创作重心慢慢回到器乐,且开始重视出版自己的作品[12]。巴哈可能受到启蒙运动的影响,或对教会当局的幻灭,导致其宗教热忱在晚年逐渐消退[54]。巴哈领导大学音乐社的演出仍持续著,直到1737年暂时中断,1739年-1741年才又继续领导。这段期间以后巴哈也到各地检修管风琴,并拜访他的音乐家朋友[54]。随着巴哈的年老与时代的变迁,有些乐坛后辈开始批评巴哈的风格,或质疑巴哈适应新式作品的能力,例如沙伊伯[55],他的父亲是著名的管风琴制造者;但也有人为巴哈撰文辩护,例如比恩鲍姆(Johann Abraham Birnbaum)和大学音乐社成员米兹勒[56]。

巴哈的堂弟约翰·埃利亚斯·巴哈(Johann Elias Bach)于1737年借住在巴哈家中,为了在莱比锡研习神学[12]。这段时间埃利亚斯担任巴哈三个儿子的家庭教师,并帮巴哈草拟文书信件。埃利亚斯作客期间的书信往来,令后世得以一窥巴哈的家居生活。1742年,埃利亚斯离开巴哈的寓所,成为施韦因富特的唱诗班指挥[12]。

巴哈在世的最后十年仍有新作品推出,并且其音乐更趋于逻辑化和深邃(但这不代表旋律及情感会被忽视),他将这种基调发挥在他最后的器乐杰作上[12]。1739年-1742年间,巴哈出版了《平均律键盘曲集》的第二部;1741年-1742年间出版《键盘练习》的第四部,又名《郭德堡变奏曲》。但他花费更多时间在修订及完成先前的创作上,例如清唱套曲、弥撒、受难曲[18]。有趣的是,巴哈仍在学习,他开始复制、改编、扩增前人的作品,这些人包括帕莱斯特里纳[57]和一些巴洛克早、中期的作曲家,巴哈试图将从古至今所有可能的复调手法统合为一[58]。他也采纳了一些当代作曲家的音乐元素,例如亨德尔、许特策尔[59];甚至编制并改写了年轻一代作曲家的作品,包括裴高雷西[60]、郭德堡[61],后者是巴哈的学生。

1740年,就在普鲁士腓特烈大帝即位的同年,C.P.E.巴哈(巴哈第三子)获选为其宫廷的大键琴手,并负责为国王吹奏长笛时伴奏。在腓特烈的推动下,首都柏林逐渐成为当时的音乐重镇[62]。巴哈在1741年初赴柏林探望C.P.E. 巴哈,但稍后由于政治局势的问题,使得巴哈几年后才再访。1747年,巴哈应邀前往柏林近郊的波茨坦无忧宫聆赏皇家音乐,也试奏了国王向他展示的新乐器——古钢琴[63]。而巴哈素以即兴演奏闻名,国王便给了他一段长而复杂的主题(Thema Regium),令他当场即兴一首三声部赋格;巴哈做到了,但国王又以六声部赋格考验他,巴哈告诉国王自己需要足够的时间准备。有了这个动机,在巴哈回到莱比锡两个月后,便出版了以国王的主题发展的一套器乐作品,就是著名的《音乐的奉献》[64]。同年6月,他加入了由学生米兹勒创办的“音乐科学学会”(Correspondierende Societät der musicalischen Wissenschaften),为此他提交了《卡农变奏曲:我自天上来》作为入会证明,后来便出版了它[65]。

巴哈最后的传世之作是《赋格的艺术》,是在其生命的最后十年所作,但没有完成,直到巴哈逝世后才出版;事实上巴哈在1740年代早期就已写出这套作品的大部分,后来才加上两首赋格与两首卡农[64]。

巴哈晚年疑似患有糖尿病,且可能在1749年中之前已一度中风[66]。而大概也是从此时起,莱比锡市议会便开始讨论一旦巴哈去世,该选谁为继任人选。德累斯顿宫廷的一名官员布吕尔伯爵(Graf von Brühl)推荐戈特洛布·哈雷尔(Gottlob Harrer)为下任圣托马斯教堂唱诗班指挥,于1749年6月8日举行试演会[67]。尽管巴哈的身体并没有差到随时会去世的地步,然而在生命的最后几年,白内障使巴哈的视力逐渐丧失。1750年,英国著名的眼科庸医约翰·泰勒("Chevalier" John Taylor,他在1758年也替亨德尔治疗)刚好途经莱比锡,替巴哈的眼睛动了两次手术,但都没有成功[68]。后来巴哈的视力一度奇迹似的恢复,但十天后,也就是该年的7月28日,巴哈仍因为严重高烧导致的二次中风而病逝,享寿六十五岁。随后在莱比锡举行葬礼[12]。

市议会至此对巴哈的死无动于衷,给予巴哈生前的评价极为普通。而巴哈却意外地没有留下遗嘱,他死后房屋由九个在世的子女与遗孀安娜均分[12]。市议会当局似乎有意苛扣给付遗孀的救济金,而似乎也只有C.P.E.巴哈在这段时间给予继母安娜实质的帮助,提供J.C.巴哈(巴哈第11子)所需的教育。安娜从此在贫民救济院度过余生,直到1760年2月也随巴哈而去[12]。

子女

1707年,巴哈和他的堂姐玛丽亚·芭芭拉·巴哈(1684年-1720年)结婚,生有七个孩子,四个活到成年[69]:

- 卡特莉娜·多罗特娅(Catharina Dorothea)(1708年-1774年)

- 威廉·弗里德曼·巴哈(W.F. 巴哈)(1710年-1784年)

- 卡尔·菲利普·埃马努埃尔·巴哈(C.P.E. 巴哈)(1714年-1788年)

- 约翰·戈特弗里德·伯恩哈德·巴哈(J.G.B. 巴哈)(1715年-1739年),曾于米尔豪森与桑格豪森担任管风琴师。

1720年,芭芭拉去世,1721年巴哈再婚,娶了安娜·玛格达莱娜·巴哈(1701年-1760年),生有十三个孩子,六个活到成年[69]:

- 戈特弗里德·海因里希(Gottfried Heinrich) (1724年-1763年)

- 伊丽莎白·尤利亚娜·弗里德里卡(Elisabeth Juliana Friederica, "Lieschen")(1726年-1781年)

- 约翰·克里斯托夫·弗里德里希·巴哈(J.C.F. 巴哈)(1732年-1795年)

- 约翰·克里斯蒂安·巴哈(J.C. 巴哈)(1735年-1782年)

- 约翰娜·卡罗琳娜(Johanna Carolina)(1737年-1781年)

- 蕾吉娜·苏珊娜(Regina Susanna)(1742年-1809年)

巴哈共有四个孩子后来成为当时知名的音乐家(芭芭拉和安娜各有两个),当中对古典时期的建构与发展有重要影响的分别是C.P.E. 巴哈及J.C. 巴哈[70]。

音乐作品

巴哈之所以重要,并不是像贝多芬那样直接扭转之后的音乐走势,而是直接体现在他集过去音乐成就(巴洛克音乐)之大成[71],以及对音乐这门艺术所展开的可能性[72]。巴哈的创作不仅涵盖当时绝大多数的音乐体裁,也更进一步探索了既有体裁的织体与结构,大大开拓及深化了前人的研究成果。[25]虽然其作品在表现精神上仍属典型的巴洛克风格,但手法却毫不流俗,这种“旧中求新”的概念令巴哈将巴洛克音乐提升到前所未有的艺术高度[73]。

根据C. P. E. 巴哈的说法,巴哈是一位自学成才的作曲家[74],他没上过任何作曲方面的课程,也未曾出国(日耳曼)求教,所以从青年时代起,他就开始研究很多有影响的作曲家的作品并从中学习[75],像是布克斯特胡德、帕赫贝尔、柯赖里、库普兰、维瓦尔第等等,这样的学习甚至持续到晚年[74]。也因此巴哈的音乐风格受到多方面影响,除了承继自德国合唱音乐与管风琴曲的复调传统,也吸收了意大利器乐奏鸣曲、协奏曲及法国键盘乐曲的形式、结构,甚至是旋律与节奏的质感[76]。这种风格大约成型于魏玛后期,并在克滕与莱比锡分别对器乐和声乐作了极大程度的发展[18]。

巴哈的音乐主题清晰,其旋律精致、复杂[77],模进(同一旋律型在不同音高的重复)和重复音型的使用较节制,转调及和声则更为自由,着重情节的铺陈与衔接,而非短促的表现[78]。巴哈也以其自由而精确的对位法见长,常揣度乐句在复调上的可能性[79],从键盘乐器到更多声部的协奏曲与大型合唱,都能发现对位的频繁运用,从而营造出厚实而多层次的织体[63]。巴哈作曲技法的内涵就如同他最擅长的形式——赋格,也就是以有限的素材(主题)加以模仿、变化、堆叠,形成结构严密的作品[80]。巴哈的音乐不仅是灵感的创造物,也是排列组合与理性推导的再造物,充分展现了音乐的纯粹性[81]。

从巴哈传世的作品数量来看,他确实是位多产的作曲家,尤其考虑到至少有上百件巴哈作品已经散佚。“巴哈作品目录”(Bach-Werke-Verzeichnis,缩写:BWV)是目前最通用的巴哈作品编号方式。这个体系由沃尔夫冈·施米德尔于1950年完成,是按照作品的体裁分类。纵使其内容就当今研究看来略有缺失,仍无碍于综观巴哈作品全貌。此目录共分13章[82]:

- 清唱套曲,BWV 1-224

- 经文歌,BWV 225-231

- 弥撒及其他宗教合唱作品,BWV 232-243

- 受难曲及清唱剧,BWV 244-249

- 四声部圣咏,BWV 250-438

- 歌曲及咏叹调,BWV 439-524

- 管风琴曲,BWV 525-771

- 键盘乐曲,BWV 772-994

- 鲁特琴曲,BWV 995-1000

- 室内乐,BWV 1001-1040

- 管弦乐,BWV 1041-1071

- 卡农,BWV 1072-1078

- 晚期复调作品,BWV 1079-1080

巴哈时代的管弦乐团,规模较现在为小,也较有弹性,称为巴洛克式管弦乐团,是以弦乐器和数字低音为基础,视乐曲的需要配以其他管乐器或键盘乐器[83]。当时所用的部分乐器或演变为当今型态,或被现代乐团淘汰;其构造、音色都与现代标准乐器略有不同。这种乐团的配器法经由巴哈得到最大发展,各种乐器的可能组合都可在他的作品中发现[84]。透过在魏玛的研究与磨练,巴哈对于管弦乐曲的熟练得以在克滕开花结果,以下介绍的作品(或早期版本)大多被推定为创作于克滕时期[18][35]。

巴哈的小提琴协奏曲(BWV 1041-1043)虽然还留有浓厚的意大利风格,但形式上已有很大突破,除了采快-慢-快三乐章的结构外,独奏与合奏的关系更为分明而密切,在表现上更接近近代的协奏曲[85]。而在内容上,巴哈试图在流行的义式风格中注入精巧的对位,表现优美的旋律与丰富的音乐表情。BWV 1043是为两把小提琴所作,风格形式较为古老,两把小提琴遵照三重奏鸣曲的原理,完全进行相同主题的模仿,合奏极少作主题的发展[86];尽管如此,巴哈仍从旧形式里导出新鲜的、属于自己的音乐。除了这三首,巴哈应该还有留下其他小提琴协奏曲,但仅能以大键琴协奏曲的形式流传下来。巴哈主导大学音乐社时也将这三首曲子改编为大键琴协奏曲[86]。

巴洛克时期大协奏曲的代表作,莫过于巴哈的《勃兰登堡协奏曲》(BWV 1046-1051)。此套作品虽然是用大协奏曲的配器,乐章结构却采新式的快-慢-快(除了第一号的四乐章;第三号的慢板只有两个和弦)。其语言精炼,手法多样而各富异趣,六首乐曲(的快板乐章)皆是以大调写成,故而曲风和谐且洋溢着光彩[87][88]。虽然其呈献日期皆记为1721年,但巴哈并不是专门为路德维希侯爵的委托而“创作”的,而是将之前在克滕就写好的乐曲,稍加修改后再以一套协奏曲集的形式献上,这个事实可以从总谱的抄写状况得知[86]。

与《勃兰登堡协奏曲》相对的,是同为其管弦乐杰作的《管弦组曲》(序曲)(BWV 1066-1069),其展现了法国宫廷堂皇而洗练的风格。前者与后者分别代表巴哈在意大利、法国音乐的形式技法之融会贯通,两者常被看作是巴哈管弦乐的双璧。《管弦组曲》共有四首,但最初并不是成套的,只是因曲种相同故常被一起讨论[89]。每首皆有一法国式序曲作前导,其后加上各式舞曲的组合;“法国式序曲”之体裁是由法国作曲家卢利首创,为庄重的慢板-赋格风格的快板-庄重的慢板构成的三段体。后世所以称之为“组曲”只是便于总括这种多首舞曲组成的形式,像此类结构之作品,正式名称应为“序曲”[86]。

巴哈的键盘协奏曲(BWV 1052-1065)皆在1730年代完成,结构也都采三乐章制。包含了为单台大键琴(BWV 1052-1059)、两台大键琴(BWV 1060-1062)与三台大键琴(BWV 1063-1064)的作品,BWV 1065 则是以维瓦尔第Op.3/10的四把小提琴协奏曲,改编成的四台大键琴协奏曲[90]。这些协奏曲和亨德尔Op.4的管风琴协奏曲同属最早一批的键盘乐器协奏曲[91]。这些作品其实是从巴哈先前的器乐协奏曲(可能是在克滕创作的)改编而来,但原版本未能全部保存;也由于其最初版本约与《勃兰登堡协奏曲》同时创作,常使人体会到巴哈对协奏曲形式的掌握和精熟[86]。20世纪的音乐学家尝试复原键盘协奏曲的原版本,复原成功者(作品编号后加上"R")已收录进“新巴哈全集”[86]。巴哈还另写有一首为大键琴、长笛和小提琴所作的三重协奏曲(BWV 1044),是以先前的键盘作品大幅改编并组合而来[86][92]。

如同其管弦乐作品,巴哈的室内乐作品也多创作于器乐产出最丰富的克滕时期[93]。巴哈的“独奏奏鸣曲”分为三大类:

- 无伴奏。

- 附数字低音作为伴奏(通常是大键琴或再加上古大提琴)。

- 与完全记谱的大键琴一起演奏[86]。

巴哈本身也是名卓越的小提琴家,他的父亲在去世前便启蒙了巴哈小提琴的技巧,巴哈在就学阶段也持续的练习,就业时期巴哈常是以小提琴手的身份指挥乐团,长期以来造就了他非凡的技艺,这样的结果便表现在巴哈的弦乐器作品上[95]。无伴奏小提琴奏鸣曲与组曲(BWV 1001-1006)是音乐史上最著名的小提琴作品之一,奏鸣曲遵照着慢-快-慢-快的教会奏鸣曲结构;组曲的形式上,除了第三号较为自由,前两首一定程度遵守传统的结构[86]。这套作品的演奏一直被视为是高难度的,除了有多变的旋律线,也展现了高深的复调技巧。也因此其演奏语法已经超越小提琴的概念,使得小提琴从单纯的旋律乐器,发展出兼具和声、对位的功能,这是小提琴技法的一大进步[63][93]。无伴奏大提琴组曲(BWV 1007-1012)也同样以演奏诠释的难度而闻名[96],其形式按严格的组曲架构,由四种不同节奏的舞曲按顺序排列,速度呈现中-快-慢-快,巴哈还在其间插入了其他流行的舞曲,并在此结构前再加上一首节奏自由的前奏曲[97]。

巴哈也有为其他乐器写作组曲,包含长笛、大键琴与鲁特琴。在无伴奏大提琴组曲的编号之后便是巴哈仅有的一首无伴奏长笛组曲(BWV 1013),创作于克滕后期,组曲用字同三首无伴奏小提琴组曲一样是“Partita”。由于演奏语法的因素,此作被认为最初并非为长笛谱写(可能是小提琴),也因此是一首富演奏难度的乐曲[86]。BWV 995-1000 的作品则是为鲁特琴或鲁特大键琴所写(以下跳过部分改编作品),包括两首鲁特琴组曲(BWV 996, 997)与《前奏曲、赋格与快板》(BWV 998),皆有着巴哈常见的对位书法[86]。

巴哈在克滕还写有小提琴与大键琴的奏鸣曲(BWV 1014-1019),这套作品在奏鸣曲的发展上有重要的过渡意义,它衔接了附有数字低音的旧式小提琴奏鸣曲与近代的二重奏奏鸣曲。结构大致属于四乐章的教会奏鸣曲;形式上是小提琴与完全记谱的大键琴一起演奏。在附数字低音的奏鸣曲中,大键琴自由发挥的演奏会破坏作曲家理想的复调效果(这体现在巴哈三重奏鸣曲的少产),因此巴哈在这套作品里改用标准的记谱法来约束键盘手,强化大键琴在器乐合奏中的主体性及地位。从另一方面看,这套作品也是“三重奏鸣曲”形式合理化后的变体,巴哈赋予大键琴的左右手各一个独立的声部,加入小提琴后总共有三个声部,数字低音则退化,也就是以更精简的配器达到类似的效果[86][98]。

BWV 1020-1040 是各种乐器组合的奏鸣曲,但有许多作品被推定为非巴哈所作(以下将直接略过可疑作品的编号与杂散的作品)[86]。当中包含了小提琴与数字低音的奏鸣曲(BWV 1021, 1023);古大提琴与大键琴的奏鸣曲(BWV 1027-1029)[注 2];长笛与大键琴的奏鸣曲(BWV 1030, 1032);长笛与数字低音的奏鸣曲(BWV 1034, 1035);双长笛与数字低音的奏鸣曲(BWV 1039),此作是巴哈极少数流传下来,典型的三重奏鸣曲之一,也与 BWV 1027 互为编曲关系[86]。

《音乐的奉献》(BWV 1079)是在巴哈晚年所写,与《赋格的艺术》同被视为巴哈对位法的登峰造极之作[99],包含一首三声部赋格、一首六声部赋格、十首卡农及一首四乐章的三重奏鸣曲。全作以“国王的主题”为基础而发展,囊括了从自由书法的实践性乐曲,到展现严格对位技法之各形式的理论性乐曲。此作的编制包含了独奏曲(大键琴)与其他乐器组合(长笛、小提琴)的室内乐,但巴哈并未明定所有曲子的编制,故有时会由演奏者自行决定[86][100]。

巴哈最早是作为一位管风琴家而闻名,这来自于他在青少年时期对德国与法国前辈的学习、模仿,并从中思考与练习,在巴哈早期的管风琴曲常可看到前人的影响[101]。巴哈管风琴曲的创作时间主要分布在前魏玛、魏玛及莱比锡后期。魏玛时期与更早的创作主要是职业的因素,而莱比锡后期则是源于巴哈兴趣的转变[102]。

三重奏鸣曲其实也存在其他乐器编制,巴哈的管风琴奏鸣曲(BWV 525-530)即是以此形式谱写的风琴曲,在1727年-1730年间组合成套。这套作品以双手的旋律为上声部,脚踏板为低音声部取代数字低音。六首曲子皆采用三乐章制,当中除了 BWV 530 全曲是专为这套作品所写的,其余作品的部分乐章多被认为拥有早期版本。虽然难以推定这些作品的实际创作年份,但能看出巴哈已从魏玛早期的复杂风格中蜕变,写作出旋律互动更明快、和声更为干净的协奏曲风格,却不失演奏技巧的讲究。此种配器之乐曲并不是巴哈的原创,巴哈以前便有许多法国管风琴师谱写过类似作品[103][104]。

巴哈的自由形式管风琴曲(BWV 531-590),多是前奏、触技、幻想曲与赋格的组合作品,这当中较为知名的作品通常被认为创作于魏玛时期,但综观而言这部分的乐曲的创作时间相当不一致。而所有组合里以“前奏曲与赋格”最常被提及[86]。巴哈在德语区各邦游历的结果,便是其风琴曲兼采了中德发展主题和复调的技巧,与北德对旋律装饰和变形的手法,以及他在魏玛对意大利作曲家的研究,使得其更重视旋律的流畅性,与协奏曲的交奏风格[105]。早期的作品较强调触技色彩,反映了青年巴哈本身精湛的琴艺;随着时序推进,巴哈对主题的构想更为圆熟,转调及和声法则更为大胆,声部之间的对话常有协奏曲的性质[106]。此区间的重要作品分类于下:

- 前奏曲与赋格(BWV 532, 539, 541, 543, 545, 547, 548, 552)。BWV 548 又有“楔子”之名,因为其赋格主题逐渐扩宽音程[86]。

- 幻想曲与赋格(BWV 537, 542),后者以幻想曲的丰富和声与赋格的复杂织体闻名;其赋格主题取自荷兰民谣[86]。

- 触技曲与赋格(BWV 538, 565)后者是此区间最为人熟知的作品,全曲充满着朝气与激烈奔放的感情,结构也相当自由[86]。《触技曲、慢板与赋格》(BWV 564)是此区间作品中仅有的三乐章乐曲,形式及语法都试图模拟协奏曲的风格,并展现了华丽的演奏效果[86]。另有一首独立的g小调赋格(BWV 578),以优美的主题和流畅的赋格书法为其特征[107]。

其他形式的风琴曲,还有巴哈为数颇多的圣咏前奏曲(BWV 599-771)。圣咏前奏曲是基于四声部圣咏主题而创作,主要有两种形式:1. 完全引用圣咏旋律,将之重复及变形,再以对位法组合。2. 将圣咏开头的动机展开为新的旋律,以其发展。巴哈在吕讷堡时期已尝试创作圣咏前奏曲,如同形式自由的风琴曲,他也融合了各流派的技法,试图在这种本土形式里作最大的延伸[86]。概观而言,巴哈的圣咏前奏曲可分为以下几部分:

- 《管风琴小曲集》(Orgelbüchlein,BWV 599-644),在魏玛时期所作,巴哈给予它的标题是“帮助初级管风琴手,以各种方法展开圣咏的入门曲集”。BWV 599-634 用于礼仪年的各时期,BWV 635 以后则与教义、祷词有关[86]。

- 《许布勒圣咏曲》(Schübler-Choräle,BWV 645-650),约在1747年-1748年间出版,曲集名来自其发行人。除了 BWV 646 以外,其余都是来自清唱套曲片段的编曲[108]。

- 《十八首圣咏曲》(BWV 651-668),其早期版本是在魏玛时期所作,于1740年代分次修订[86]。

- 摘自《键盘练习 III》,BWV 669-689,又名《德文风琴弥撒》,于1735年-1736年间创作,1739年出版。这个区间的作品其实是圣咏前奏与圣咏赋格的组合,而且是建构在以弥撒经文、仪式为主题的圣咏上,因而得名。完整的《键盘练习 III》还包含《前奏曲与赋格》(BWV 552) 和《二声部曲》(BWV 802-805)[86]。

- BWV 690 以后的作品较为杂散,绝大部分是魏玛时期或更早的作品,但创作年份难以推定。此区间最著名的作品是《卡农变奏曲:我自天上来》(BWV 769),则是在巴哈晚年创作及出版,是卡农形式的荟萃之作[86]。

在教堂以外,巴哈时代使用的键盘乐器是大键琴(或古钢琴)。早在魏玛时期巴哈已开始创作键盘音乐,但数量不多,例如:触技曲(BWV 910-916)、以其他作曲家的主题所作的赋格(BWV 950, 951, 954),职业因素导致巴哈到克滕时期以后才有较丰富的键盘作品。巴哈键盘音乐的创作主要分布在克滕时期至莱比锡初期(1717年-1727年)和莱比锡后期(1740年代)[109]。

《二声部与三声部创意曲》(BWV 772-801),简称《创意曲》,其中的二声部曲和三声部曲各有15首,与《平均律键盘曲集》的第一本一样,同属巴哈的教育性作品。作曲家希望学习者透过此作熟练二至三声部的演奏能力,也同时学会“如歌的”(cantabile)演奏法,并连带体会到作曲的喜悦。巴哈给予“创意曲”的定位其实是带有前奏风的曲子;而此套作品的特色在于每首乐曲尽量只用单一主题去作旋律与对位的发展。[86]

巴哈键盘套曲的名作还有《英国组曲》(BWV 806-811)与《法国组曲》(BWV 812-817),两作之名都不是巴哈所取,而是后人加上,可能只是作辨别用途,与其音乐内容无太大关联[110]。《英国组曲》的结构与无伴奏大提琴组曲极为类似,在标准组曲架构前加上前奏曲,并增添其他插入曲。《英国组曲》常展现出意大利的风格和书法,特别是在那些分量颇大的前奏曲中都能看到巴哈对协奏曲原理的熟练运用[86]。《法国组曲》则不放置前奏曲,但其插入曲的数量与种类却是随着编号越往后而越多,并且其整体气氛相较《英国组曲》与《键盘组曲》更为轻盈优雅[111]。

《键盘组曲》(BWV 825-830),又以《键盘练习 I》之名在1731年完整出版。这里组曲的用字是“Partita”,即意大利语的“组曲”,在当时指涉的范围比“Suite”还广泛,巴哈使用它可能有两个理由:1. 此作的书法和风格是义式的。2. 作品的形式风格相对自由。不单是在乐章结构上,其舞曲原有的性格也被巴哈改变,仅留下速度与基本特征,无论是与先前的两套组曲或是各号组曲相互比较,都有更明显的多样性。这套作品虽然大体按组曲结构组成,但前置于此结构的乐曲却各是多采多姿,六首组曲的第一乐章皆是不同风格类型的乐曲;而插入曲的种类和位置也更有弹性[86][112]。

《键盘练习 II》出版于1735年,包含《法国风序曲》(BWV 831)与《意大利协奏曲》(BWV 971)。巴哈在《键盘练习 II》中以键盘乐器来表现序曲、协奏曲,这两种分别代表法、义音乐内涵的形式[113]。《法国风序曲》顾名思义有着法式的纤细风格,结构则仿佛《管弦组曲》与前述键盘组曲的混合,由法国式序曲起头,之后接着自由排列的各式舞曲,但拥有阿勒曼德以外的三首基本舞曲;结构也较巴哈其他键盘组曲更为长大[86]。《意大利协奏曲》是巴哈的键盘杰作之一,曲调优美流畅,结构是快-慢-快的三乐章制,以音符的堆砌密度和强弱的变化,表现出独奏与合奏的对比,这种手法早见于巴哈在魏玛所改编的键盘协奏曲[86]。巴哈个别的键盘名作还有《半音阶幻想曲与赋格》(BWV 903),创作于克滕,此曲以丰富的半音阶和极其自由的书法而闻名[114]。

《平均律键盘曲集》(BWV 846-869,870-893)是键盘套曲形式的一大突破,共有两本。巴哈并非起先就想创作两本曲集,因此两本的创作时间相距甚远,但由于组成形式相同,被合称为《平均律键盘曲集》。每本曲集分别以前奏曲与赋格的形式,针对12个主音,分大小调创作乐曲,由C大调开始,b小调结束[115]。根据作品原文直接翻译,巴哈应是为某种能直接转换各调的“优律”而作。此作的风格与复调技巧非常多样,前奏曲与赋格间虽未必有所关连,却各展现了自身的独特和精简。此作是在现代调性体系建立后,第一部完整使用所有调的键盘曲集,也是将调性理论付诸实践的作品中,最有影响力的一部[116]。

巴哈晚年的键盘杰作当属《郭德堡变奏曲》(BWV 988),也称《键盘练习 IV》,内容是“抒情调(Aria)与30首变奏曲”,此作结构扎实,旋律流畅而气象万千。除了有前奏曲、触技曲、赋格等不同风格的变奏外,巴哈还以每三首变奏为一组设置卡农曲,逐渐扩大其音程差;全作最后再用原先的抒情调结尾[117]。巴哈在此前很少写作变奏曲,但《郭德堡变奏曲》证明了巴哈对单一主题延伸的才能,被奉为变奏曲曲式的经典[86]。

《赋格的艺术》(BWV 1080)则是巴哈的遗作,不为特定的乐器所谱写,包含十四首赋格与四首卡农,最后一首赋格并未完成。此作被视为巴哈一生复调技巧的总结,是将单调主题作最大发展的最终实验,已然融合了理论的堂奥与作曲的实践[118]。《赋格的艺术》的手法简而言之就是将原始主题及其镜射形(inverted)作各种变形、延展或增值,有时会加上新主题,再用各种形式的对位法予以组合,营造出复杂深邃的音响效果。后世也常将此作之总谱简化为键盘乐曲,尽管少数曲子无法只在一台键盘乐器上演奏[86]。

圣咏合唱(以下简称圣咏)源自德国本土,是16世纪初宗教改革家马丁·路德为凝聚信众所开创的一种教会音乐形式,后来才逐渐定制为四声部合唱;由于圣咏最初是为了方便信徒记诵与歌唱,因此其旋律相对简单[119]。巴哈的圣咏创作大部分只是为前人所谱的旋律配上和声;圣咏的主旋律虽然简单,却常被巴哈用作发想或组成复调音乐(圣咏前奏曲或圣咏清唱套曲开头的幻想合唱)的基底,也就是定旋律(cantus firmus)[120]。

巴哈的圣咏多达400首以上,BWV 250-438 只是其中一部分的散作;更多的是充斥在清唱套曲、受难曲、清唱剧和经文歌里,作为总结段落的基本元素之用。清唱套曲每部基本至少有一首圣咏,两大受难曲与《圣诞清唱剧》则各有超过十首。这些圣咏通常有以下特征:四声部齐唱(女高、低音,男高、低音)、和声化的主调音乐、主旋律由女高音负责、跟随伴奏(colla parte)的副声部[121][122]。

清唱套曲由多种形式的声乐曲所组成,发展之初是相对于奏鸣曲的一曲种,全程皆有管弦乐团伴奏,而无戏剧表演成分。清唱套曲发源于意大利,这种形式稍晚在德国独立发展出来,并在巴哈的时代达到高峰[123]。巴哈一共留有超过200首的清唱套曲,包含配合礼拜仪式的教会清唱套曲(约 BWV 1-200),与为各种非宗教场合的世俗清唱套曲(约 BWV 201-216),以前者占大多数。巴哈创作的清唱套曲数量虽不若泰勒曼与格劳普纳那般庞大,但在作曲技巧和声乐语法上皆展现了相当的深度,常被视为是此种形式的模范[124]。

巴哈早在米尔豪森(1707/1708年)及魏玛(1714年-1716年)便已有固定写作清唱套曲,但最集中则莫过于在莱比锡的初期(1723年-1727年),这是他为教会礼仪年所准备的。通过克滕时期,巴哈更加谙晓乐器的使用组合及主题的构思[125]。在巴哈的清唱套曲里,乐器和人声的地位多是平等的,无论是在咏叹调中以对位法形式唱和,或在合唱中,各声部与管弦乐的组合所展现的各种复调结构[126]。清唱套曲无论编号或分量都占巴哈作品颇高的比例,同时是其成熟风格融合声乐与器乐的大量成果[127]。

巴哈在莱比锡的清唱套曲确立了通常的结构与文本来源:合唱(圣经章节)-咏叹调与宣叙调的排列组合(自由创作的歌词)-圣咏(圣咏诗篇);但巴哈有时会改动组成乐曲的顺序或种类。清唱套曲的表现手法也是丰富多变,例如:在合唱前加入器乐合奏的序曲(Sinfonia)、将咏叹调扩大为二至三重唱、以较有歌律性的咏叙调(Arioso)取代宣叙调、将圣咏的副声部写为华丽的管弦乐等等。[86]此外,巴哈的清唱套曲也能针对不同层面作变化,像是为单一音域歌手创作的“独唱清唱套曲”,或者全以圣咏诗篇为文本的“圣咏清唱套曲”[86]。巴哈对清唱套曲的处理也很有弹性,除了会将先前的作品改编作为现用,有时也延用过去的器乐成果,晚年时则将优秀的清唱套曲乐章编进弥撒曲中。[128]

巴哈的受难曲与清唱剧是依“德式清唱套曲”的架构和基本元素延伸而来,这种较为本土的配置异于同时代的其他作曲家[129]。根据巴哈的讣闻,巴哈共写有五部受难曲,但只有《约翰受难曲》和《马太受难曲》完整流传至今,《马可受难曲》只留下文本,《路加受难曲》则被认为是由巴哈改编他人作品而来。至于巴哈留下名为“清唱剧”的作品只有三部:《圣诞清唱剧》、《复活节清唱剧》及《升天节清唱剧》[130]。

《马太受难曲》(BWV 244)与《约翰受难曲》(BWV 245)不仅是巴哈本人,也是受难曲形式中最具代表性的作品。[86]两者主要的不同点在于宣叙调的使用,《马太受难曲》的宣叙调分为角色式(讲述剧情)与抒情式,前者仅以数字低音伴奏(干燥宣叙调, recitativo secco),后者却用了弦乐团(助奏宣叙调, recitativo accompagnato);而《约翰受难曲》则只以少量咏叙调作抒情之用[131]。两部受难曲皆按德国传统插入大量的圣咏,在宣叙调描述剧情中,有时也会插入众人应答的合唱[132]。两作尤以《马太受难曲》的编制和结构特别庞大,除了演奏时间长达近三个小时,也配置了管弦乐团及合唱团各两组。从音乐表情而言,《约翰受难曲》较富戏剧性与铺张,《马太受难曲》则较有抒情意味,是巴哈使用的歌词及其配合的故事情节所导致[86]。

《圣诞清唱剧》(BWV 248)是巴哈最负盛名也最庞大的清唱剧作品,由六首清唱套曲串成,展现耶稣诞生的故事结构,而各部分供圣诞节至主显节间的日子演出。但此作并非原创,许多乐曲是取自先前为奥古斯特家族成员所作的世俗清唱套曲(BWV 213-215)[86]。《圣诞清唱剧》是三部清唱剧中时长最接近正常清唱剧的一部,超过两个小时;若从六首清唱套曲分别观察其结构,合唱和圣咏插入的位置是相当自由的[133]。《复活节清唱剧》(BWV 249)亦是来自先前所写的世俗清唱套曲,后重新填入教会清唱套曲的歌词;1735年修改时才被附上“清唱剧”之名。结构上是由序曲(Sinfonia)与慢板起头,中间由咏叹调及宣叙调均分,最后则是合唱[86]。

b小调弥撒(BWV 232)堪称音乐史上最伟大而知名的弥撒曲,也是宗教音乐发展的一个顶点,同时是巴哈声乐作品的集大成者[134]。本作是巴哈唯一为天主教传统结构的弥撒而谱写的弥撒曲,内容庞大充实,探讨了独唱、重唱、合唱与管弦乐搭配的各种可能性。全作在1749年组合完成,但其各部分的创作横亘于巴哈在莱比锡的大部分时光;整体以1733年的《垂怜经》与《光荣颂》为核心,在其后接续自作及过往清唱套曲片段的编曲[86]。巴哈也写有四阕短弥撒(BWV 233-236),作于1738年-1739年,这种弥撒曲只采用了传统结构的《垂怜经》与《光荣颂》,并为路德教会所使用。短弥撒大部分乐曲都是取自巴哈的教会清唱套曲,这种做法和b小调弥撒类似,可以被看作是巴哈有意整理并总结自己一生宗教声乐作品的成就[86]。

“圣母赞主曲”(Magnificat)是基督教礼拜音乐的其中一种形式,歌词来自路加福音,许多作曲家曾为其谱曲,巴哈的圣母赞主曲(BWV 243)是这之中最知名的作品,也是巴哈第一部大型的拉丁文本圣乐作品,以管弦乐团配合各种声乐形式,包含合唱、独唱、二重唱及三重唱,其结构配置也较清唱套曲自由,是以合唱穿插于乐章之间[86][135]。巴哈在莱比锡前期也为各种场合创作经文歌,确有流传后世者即是其六首经文歌(BWV 225-230)。同经文歌的常态一般,此一系列的作品有着相当自由的结构与合唱团编制,惟器乐部分仅由数字低音作跟随伴奏[136]。

声誉与影响

在整个18世纪,欣赏巴哈音乐的对象多只局限在音乐造诣较高的行家之中。到了19世纪,随着巴哈第一本个人传记的出版,以及门德尔松与其前辈引发后续的“复兴巴哈”运动,终至19世纪后半旧巴哈协会对巴哈全作品的出版,这些作为都大大提升了巴哈在当时代的声誉。20世纪后,巴哈的音乐被更广泛的演出或录音,以及应用在各种传播媒体上;新巴哈协会将对作曲家的深入研究作成刊物并出版;这样的风潮带动巴洛克式配器的研究与其演出上的实现。而在21世纪,巴哈的音乐资源及研究成果透过网络,使普罗大众得以更容易的接近。

巴哈在世时,其声誉与亨德尔、泰勒曼此等大家相当[137],相对于巴哈在莱比锡工作上的窒碍,他在欧陆其他地区有着相当的知名度[138],这体现在他与奥古斯特三世、腓特烈大帝和凯泽林伯爵(《郭德堡变奏曲》出资者)等人的往来上。在巴哈的晚年则开始有了针对其复杂风格的论战[139]。

巴哈死后其声誉便很快的下降,他的作品相较于新兴的嘉兰特风格被视为是过时的[140]。在当时巴哈为人所知的音乐多限于其在世时出版的作品,因此他身为作曲家的重要性是建立在那些键盘乐曲及其教育价值上,而巴哈作为管风琴家与音乐教育者的名声却更甚于作曲家这个身份[141]。

巴哈的儿子们,继承了他大量的手稿,但不全然是保存它们。C.P.E. 巴哈就致力于维护其父亲的音乐遗产,包括编撰老巴哈的讣闻、出版其圣咏作品及保存其先前未出版的作品[142]。W.F. 巴哈曾在哈雷上演过几出老巴哈的清唱套曲,但在其失业后却变卖了其父的部分作品[143]。巴哈的学生们则宣传了其音乐遗产。早期的巴哈爱好者不全然是音乐家[144],像是普鲁士官员伊齐格,但他的女儿莎拉(Sara Itzig Levy)是W.F. 巴哈的学生,也是巴哈作品的热心收藏者,并且是C.P.E. 巴哈的赞助人[145]。

在莱比锡,巴哈教会音乐的演出被局限于他的经文歌及部分受难曲[146]。此时产生了一群新生代的巴哈爱好者,他们努力的收集、复制巴哈的音乐,其中包含一些大规模作品,他们甚至私下演出了b小调弥撒。这个团体的贡献在于将巴哈的音乐遗产传承给维也纳三杰[147]:海顿就拥有《平均律键盘曲集》与b小调弥撒的手稿副本,并受其影响。莫扎特初至维也纳时便已逐步研究巴洛克时期的音乐作品,甚至改编了巴哈许多的赋格曲(K. 404a, 405)[148],启发他后来写作复调音乐的兴趣;1789年莫扎特途经莱比锡时欣赏了巴哈的经文歌, BWV 225,更是赞叹不已[149]。贝多芬在11岁时便登台演奏了《平均律键盘曲集》,后来还赞其为“和声的先驱”[150]。

1791年,法舒(Carl Friedrich Christian Fasch)在柏林创办了“柏林声乐学院”,该团体致力于巴哈及其他巴洛克作曲家作品的研究和推广。1800年后学院由泽尔特领导[151]。

1802年,福克尔出版了《巴哈:其生平、艺术与作品》,也就是巴哈的第一本个人传记,有助于提升大众对巴哈的了解[144]。1805年,门德尔松的父亲亚伯拉罕(Abraham Mendelssohn)购买了大量的巴哈作品手稿(间接来自C.P.E. 巴哈),并将其捐赠给柏林声乐学院,此举有效的保存了巴哈的音乐[145]。

1800年代,巴哈的音乐得到了第一波显著的出版:包括圣咏前奏曲、夹带《平均律键盘曲集》的许多大键琴作品(1801年)、经文歌(1802年-1803年),之后伴随着《圣母赞主曲》的早期版本和A大调短弥撒,以及清唱套曲, BWV 80[152]。

巴哈的音乐开始影响下一代的早期浪漫主义作曲家。1822年,13岁的门德尔松配置了他的第一部圣母赞主曲,明显是受到巴哈的启发;他还在1829年上演了巴哈的《马太受难曲》,此举引发了世人对巴哈音乐的兴趣,同时被视为“复兴巴哈”最重要的里程碑[143]。1833年,《约翰受难曲》得到了19世纪以来的首度公演,b小调弥撒则在1844年。上述作品及一些清唱套曲在1830至40年代被首次出版,1833年还出版了一系列巴哈的管风琴曲,巴哈与其音乐在印刷媒体上也被更多的报导。萧邦在1835年创作的24首前奏曲就是受到《平均律键盘曲集》的启发;舒曼则在1845年出版了《为B-A-C-H动机的六首赋格》。巴哈的音乐被一些作曲家转用或改编为符合当代的风格,这些人包含泽尔特、李斯特等等,或像古诺的《圣母颂》那样与新作的音乐结合[152]。而勃拉姆斯、布鲁克纳及瓦格纳等人亦推崇巴哈的音乐[153]。

1850年,旧巴哈协会成立,其宗旨是促进巴哈音乐的广扬,在整个19世纪后期,旧巴哈协会对巴哈作品作了全面性的出版[154]——“旧巴哈全集”。1873年,音乐史家斯皮塔出版了《约翰·塞巴斯汀·巴哈》,此作是当时有关巴哈生平及音乐的权威论述[154]。而在1860年代时,巴哈已与贝多芬、勃拉姆斯并称为“德国3B”,也就是德国音乐史上作为三大时期之中坚的三位作曲家[155]。整个19世纪出版了约200本有关巴哈的著作。到了世纪末,许多城市都创立了自己的巴哈研究协会,巴哈的作品也常在许多主要的音乐中心被演出[152]。

经过这个世纪,巴哈被视为德国的民族象征之一,并被看作是宗教音乐与巴洛克音乐复兴的标竿。此时,巴哈已被认为是最伟大的作曲家之一,其器乐和声乐作品皆受到重视[156]。

对巴哈作品之音乐及教育价值的发掘,在20世纪仍持续进行,并且因着录音与通讯技术逐渐进步,其音乐更加普及于各种传媒,诸如唱片、电影里。1930年代,大提琴家卡萨尔斯录制了巴哈的无伴奏大提琴组曲并推广之,此前这套作品较不为人所知;钢琴家兰朵夫斯卡在1933年录制了《郭德堡变奏曲》,这是此作的首度录制[154]。继起的音乐家们也跟随这股风潮,例如卡尔·李希特、顾尔德与席夫等人皆是诠释巴哈音乐的好手[157][158]。

不只如此,巴哈的音乐也影响了其他风格或种类的音乐。浪漫后期作曲家布梭尼将巴哈许多的键盘作品改编成钢琴曲;一些爵士歌手和团体采用了巴哈的音乐,或者以爵士风格重新诠释之[159][160];巴哈的作品也被电子音乐以及迪士尼公司的《幻想曲》应用[161]。20世纪的古典乐作曲家也参考巴哈作品的形式来创作,例如伊萨伊的六首无伴奏小提琴奏鸣曲[162];肖斯塔科维奇的24首前奏曲与赋格[163]。

论述巴哈的出版品在20世纪变得更加丰富。新巴哈协会自1904年开始出版《巴哈年刊》;更多关于作曲家的研究及传记相继出现,这些研究权威包括史怀哲、沃夫(Christoph Wolff)等等[164]。1950年,史密德首版了“巴哈作品目录”(BWV);随后巴哈档案馆与巴哈学会合作出版了“新巴哈全集”,以因应旧版本的缺失。普利策奖得主侯世达所写的《哥特尔、埃舍尔、巴哈》则将巴哈的音乐与其他学问的连结作了精辟的分析。[165]

在20世纪后期,“复古风格演奏”的想法有了发展动力,指挥家哈农库特就是实践这种演奏方式的先行者,他与古斯塔夫·莱昂哈特合作并录制了巴哈清唱套曲全集。他不仅将乐团缩编成传统的巴洛克式乐团,所用乐器(例如大键琴)和演奏风格都尽量仿古,其意在于忠实呈现作曲家想要的效果。其后复古演奏的名家还有加德纳与库普曼[166]。

在中文领域,七〇年代由全音出版社所发行《全音音乐文摘》的系列译文,可见日本学者如海老泽敏、门马直美等,将巴哈称为“音乐之父”[167]。这个称法可能是出于推广与易于理解的缘故,然而所谓“音乐之父”的看法有其局限,也尚未在相关领域被广泛接受。

巴哈的音乐在“航海家金唱片”里出现的次数比任何一位作曲家都多,一共三次,包含了《第二号勃兰登堡协奏曲》的第一乐章、第三号无伴奏小提琴组曲的嘉禾舞曲、《平均律键盘曲集》第二本的第一号前奏曲与赋格等[168],足见巴哈在音乐领域的代表性。为了向作曲家致敬,许多地方树立了巴哈的雕像、建立属于他的博物馆;乐团、甚至街道都不乏以“巴哈”命名者[169]。“巴哈音乐节”在各大洲皆有举办;而一些音乐比赛与奖项也是为纪念作曲家而产生,例如“国际巴哈大赛”、“皇家音乐学院巴哈奖”等等[170]。

本世纪,随着网络的应用,巴哈的乐谱、作品资料从专家的领域中解放出来,例如国际乐谱典藏计划与“巴哈数位”(Bach Digital)[171]这样的网络数据库。2019年3月21日-22日,Google更改了首页的Google doodle,以纪念巴哈的冥诞,并加入人工智能,令系统学习巴哈四声部圣咏的和声配置方法;使用者自行创作旋律后,系统即自动为其配上和声[172]。

为了纪念巴哈对教会音乐作出的巨大贡献,圣公会与路德宗皆在圣人历中追奉巴哈,以其忌辰7月28日为瞻礼日[173][174]。

注释

参考资料

参见

外部链接

Wikiwand in your browser!

Seamless Wikipedia browsing. On steroids.

Every time you click a link to Wikipedia, Wiktionary or Wikiquote in your browser's search results, it will show the modern Wikiwand interface.

Wikiwand extension is a five stars, simple, with minimum permission required to keep your browsing private, safe and transparent.