贫血

血液中紅細胞數量減少的情形 来自维基百科,自由的百科全书

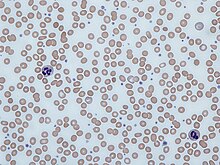

贫血(英语:anemia)通常定义为血液中红血球或血红素总数量下降的情形[3][4];也可以被定义为血液携带氧气能力下降的情况[5]。当贫血慢性发作时,其症状往往不明显,可能包含疲倦、虚弱、呼吸困难或活动能力下降;有时急性发作,就会出现较为强烈的症状,可能包含意识不清、感觉将要昏倒以及想喝更多水。在一个人面色苍白得很明显之前,就已经有显著的贫血状况了。依据不同病因,可能会出现额外的症状[1]。

贫血的原因总共分为三种主要类型:一为失血;二为红血球制造数量下降;三为红血球细胞分解增加。失血可能是由于创伤以及消化道出血等;红血球制造减少的原因包括铁质缺乏、维生素B12缺乏症、地中海型贫血、以及各种骨髓相关的肿瘤等等。造成红血球分解增加的原因包括基因上的异常(例如镰刀型贫血)、感染(例如疟疾)、以及自体免疫性疾病。贫血也可以依红血球的大小及每个红血球中的血红素量进行分类。如果红血球较正常小,则称为小球性贫血 (microcytic anemia);如果较正常大则是巨球性贫血(macrocytic anemia);如果大小在正常范围内则属于正常血球性贫血(normocytic anemia)。 贫血诊断标准可根据血红素量(Hemoglobin)或血容比(血细胞压积)(Hematocrit; Hct)。 在男性血红素正常是130-140 g/L(13-14 g/dL),但女性正常是120-130 g/L(12-13 g/dL)[1][6][7]。在男性血容比正常是41-50%,但女性血容比正常是36-44%[1][6][7]。至于贫血的真正原因则需要更进一步的测试才能知道病因[1]。

因红细胞容量测定复杂,临床常以血红蛋白浓度(Hb)、红细胞计数(RBC)、血容比(血细胞压积)(Hct)等指标替代,这就可能造成:

- 假性贫血:红细胞容量正常,但血容量增加导致血液稀释,使Hb、RBC、Hct等浓度指标下降。见于妊娠、充血性心力衰竭、脾大、低白蛋白血症、巨球蛋白血症等。

- 漏诊贫血:贫血伴血液浓缩时,Hb、RBC、Hct等浓度指标下降不及红细胞容量,可能导致漏诊。见于急性失血性贫血早期等。

对部分族群而言───比方说孕妇───服用铁剂一类的营养补充品对预防贫血是有帮助的[1][8],但是并不推荐用在贫血原因尚不明的病人。进行输血治疗的时机一般视症状而定[1]。对于没有症状的病人而言,血红素值只要不低于60-80 g/L(6-8 g/dL)就不建议给予输血[1][9],这样的标准也可以套用在部分急性出血的病人身上[1]。红血球生成刺激剂一般只建议用于严重贫血的患者身上[9]。

贫血是血液疾病中最常见的一种,影响了全球四分之一的人口[1]。全世界大约有十亿人患有缺铁性贫血[10]。女性比男性更容易患病[10],而孩童、孕妇以及年长者也较容易患病[1]。贫血会增加医疗照护的成本,也会让患者失去工作的能力而降低其生产力[6]。其英文名源自古希腊文:“ἀναιμία(anaimia)”,字根为“ἀν-(an-),否定”,以及“αἷμα(haima),血液”。

诊断

| 标准 | 6月龄~6-岁 | 6岁~14岁 | 成年男性 | 成年女性 | 孕妇 |

|---|---|---|---|---|---|

| 1972'WHO | <110 | <120 | <130 | <120 | <110 |

| 中国 | <110 | <120 | <120 | <110 | <100 |

- 小于6月龄的婴儿,血红蛋白浓度变化较大,中国小儿血液学组1989年初定的标准是:

- 出生~28日龄:<145g/L

- 1月龄~4月龄:<90g/L

- 4月龄~6月龄:<100g/L

- 贫血是一种继发性改变,因此,贫血的病因诊断更为重要(详见贫血的病因)。

分度

依据血红蛋白浓度(Hb)分度

| 轻度 | 中度 | 重度 | 极重度 | |

|---|---|---|---|---|

| 成人 | 下限~90 | 90-~60 | 60-~30 | <30 |

| 儿童 | 下限~90 | 90-~60 | 60-~30 | <30 |

| 新生儿 | 144~120 | 120-~90 | 90-~60 | <60 |

分型

病因及发病机制

- 缺铁性贫血(Iron Deficiency Anemia):铁体内铁量不足所造成—主要是因为人体吸收不足(如胃切除、胃酸缺乏、偏食);摄取太少(如怀孕、早产儿、癌症);或因流失太多(如手术大量出血、月经、消化道溃疡出血及痔疮出血)所导致。患缺铁性贫血时,必须注意是否有因胃溃疡、胃癌、痔疮等引起出血; 若为女性尚要注意是否有子宫肌肿或子宫癌,以便治疗。主要以铁剂治疗[11]。国人正常成年男性对铁的需求建议量约10 mg/天,女性因月经周期或怀孕期的需求建议量增加为15 mg/天。铁通常以口服投药,但是在特殊状况下可以注射给药[12]。口服铁剂: (1) Ferrous sulfate(硫酸亚铁):由肠道吸收良好,是最常用的铁剂。在酸性环境中有助吸收,因此可伴随摄取酸性食物及Vit.C,虽然饭前口服吸收较好,但对胃肠道具有刺激性。(2) 类似药物:Ferrous gluconate、Ferrous fumarate、Ferrous Succinate(为有机铁剂,对胃刺激性较轻微)[12]。2. 注射铁剂:快速补充铁,当胃肠道手术时可使用注射制剂,临床较少使用。(1) Iron dextran:深部肌肉注射或缓慢静脉注射给药。(2) 类似药物:铁—山梨醇(Iron sorbitol)只以深部肌肉注射给药[12]。

- 铁粒幼细胞性贫血:多种原因导致的红细胞铁利用障碍。

- 巨幼细胞贫血(Megaloblastic Anemia):叶酸和/或维生素B12,缺乏维生素B12或叶酸而易使造血系统的DNA合成异常,产生不成熟的巨母红血球,此细胞携氧功能差。缺乏维生素B12之原因有饮食缺乏、肝病造成利用不良,如果是缺乏内在因子(intrinsic factor)使Vit.B12吸收不足所造成之缺乏又称恶性贫血(pernicious anemia)。治疗上主要以Vit.B12及叶酸治疗[11]。Folic acid(叶酸)为重要的水溶性B群维生素,在体内还原成四氢叶酸,可携带碳基,以供应红血球生成。绿色蔬菜、酵母及小麦制品含有丰富的叶酸,摄取不足是缺乏叶酸的主因,其他如服用二氢叶酸还原酶抑制剂(如抗癌药物及抗癫痫药物)、酗酒者、小肠疾病吸收不良等会造成叶酸缺乏,或对叶酸需求量增加时(如白血病、怀孕及哺乳)也会造成叶酸缺乏[12]。Cyanocobalamin(维生素B12;Vit.B12)为细胞生长与复制时必须的辅酶,可由微生物发酵取得,肝脏、肉类、鱼类及牛乳食品含量丰富。有些植物里也拥有维生素B12:例如香菇、紫菜、海带、大豆、全麦、糙米、海藻、小麦草、米糠、雏菊、大豆、泡菜、各种发酵的豆制品(例如:味噌汤、豆腐乳与豆豉)和酵母衍生食物(例如:无酒精啤酒)等等。另外有些植物像是绿藻的维生素B12含量还比动物性食物更多。东方医学也指出例如当归、明日叶、康复力等中草药都含有维生素B12[来源请求]。一般维生素B12之制剂副作用小,常以肌肉、深部皮下或静脉注射给药30 mcg/天,亦有口服制剂1~25 mcg/天,恶性贫血之病人需长期持续的治疗。类似药物如Hydroxocobalamin、Cobamamide、Methycobalamin等[12]。

红血球生成素(Erythropoietin; EPO)缺乏症:当人体缺氧时可刺激肾脏分泌红血球生成因子,影响血浆中红血球生成素原活化。洗肾或肾衰竭病人因无法分泌红血球生成因子,造成红血球生成素缺乏,而影响红血球的生成,可以皮质醇及EPO治疗[11]。

- 急性失血性贫血

- 慢性失血性贫血

参考文献

Wikiwand - on

Seamless Wikipedia browsing. On steroids.