索伦·奥比·克尔凯郭尔(丹麦语:Søren Aabye Kierkegaard,丹麦语发音:[ˈsɶːɐn ˈɔˀˌpyˀ ˈkʰiɐ̯kəˌkɒˀ] (ⓘ);又译基尔克果、齐克果、祁克果、祈克果、吉尔凯高尔[5]等;1813年5月5日—1855年11月11日[6])是丹麦神学家、哲学家、诗人、社会批评家及宗教作家,一般被视为存在主义的创立者。[7][8]他创作了许多关于制度性宗教、基督教、道德、伦理、心理学、宗教哲学的批评文章,这些文章常充斥着隐喻、讽刺和寓言。他的哲学作品主要关注人如何成为“单一的个体”,注重人类现实而非抽象思考,并强调个人选择和实践的重要性。[9]他反对当时唯心主义知识分子和哲学家的文学批评,并认为那些所谓的“学者”还未能完全理解史威登堡[10][11]、 黑格尔[12]、费希特、谢林、施勒格尔、安徒生等人的思想。[13]

克尔凯郭尔的神学作品关注基督教伦理,宗教团体,基督教客观证据间的差异,人神之间性质上的无限差异,个体与神人耶稣基督[14]之间源于信仰的主观关系。[15][16]他的许多作品都与基督教之爱相关。克尔凯郭尔是基督教政教合一制度(例如彼时的丹麦国教会)的强烈批评者。他的心理学作品探究个体面对抉择时的情绪与感觉。[2]

克尔凯郭尔的早期作品常以假名发表,籍此在复杂对话展示交错观点。[17]不同的假名用以表达不同观点,从不同角度探究复杂问题。作品《十八训导书》以真名发表,他将此书献给期望发现其作品意义的“单一个体”。他写道:“科学教导人们以客观行事,而基督教教导人们以主观行事,并成为主体。”[18][19]科学家主张应当以观察理解世界,但克尔凯郭尔认为单凭观察并不足以揭示出精神世界的构造。[20]

克尔凯郭尔的主要学说包括“主观真理与客观真理”的概念、信仰骑士、回忆和重复的二分、畏的概念、性质上的无限差异、作为激情的信仰以及人生道路的三个阶段。克尔凯郭尔的作品以丹麦语写成,因此最初影响范围局限于斯堪的纳维亚地区。不过到了二十世纪初,他的作品相继被翻译为了法语、德语和其它主要欧洲语言。至20世纪中叶,他的思想对哲学[21]、神学[22]和整个西方文化都造成了巨大影响。[23]

时代背景

18世纪时,基督教受到启蒙主义哲学与科学的挑战,逐渐产生了自由派神学。然而,另外一个极端是坚持传统更正教正统神学的“基要主义”,他们长期沉浸于更正教经院哲学的正统思潮里,着重字义解经,将历史上的某些教义作为神学立场正确与否的绝对标准。因此,在这两种神学思潮的影响下,基督教会逐渐淡忘了基督教的本质,甚至连如何成为一个基督徒也无法清晰的定义。

在克尔凯郭尔生活的时代,丹麦把基督教定为国教,只要是在丹麦出生的人,国家教会就将他视为是基督徒。为婴儿举办洗礼的作法非常普遍,人们在自身信仰尚未成型时就成了教会的一分子。因此,在克尔凯郭尔看来,在他的周围,尽是一些挂名的基督徒。丹麦思想界在18、19世纪深受国外的影响。当时一位有名的神学家马登逊,他将黑格尔的矛盾综合及人文主义融合于基督教中。[24]“个人”的意识全淹没在了对世界历史的思索与群体观念中,当时的社会病态表现不是过于追求情欲或唯物主义,而是以泛神论作为对个人存在的轻视。[24]

早年(1813-1836)

1813年5月5日,索伦·奥比·克尔凯郭尔生于哥本哈根的一个富裕家庭。他的母亲名为埃内·索伦斯达特·隆德·克尔凯郭尔(Ane Sørensdatter Lund Kierkegaard),在与其父亲迈克尔·佩德森·克尔凯郭尔(Michael Pedersen Kierkegaard)结婚前曾是家中女佣,他们共有七个孩子。克尔凯郭尔的母亲没有受过多少正规教育,性格谦逊、安静。她的孙女亨丽埃特·隆德(Henriette Lund)后来评论说,埃内“愉悦的挥舞着权杖,向母鸡保护小鸡一般保护着索伦和彼得”。[25]母亲对这些孩子产生了深远的影响,克尔凯郭尔的兄弟彼得曾评论说,他兄弟的作品中保留了许多母亲曾经说过的话语。[26]父亲迈克尔·克尔凯郭尔是来自日德兰半岛的羊毛富商。[26]他是一个“十分严厉的人,外表平淡无奇,但在他‘质朴斗篷’下却藏着其无法被高龄消磨的想象力。”[27]他对哲学怀有兴趣,常邀请知识分子到家中聚会。[28]迈克尔最感兴趣的哲学家是克里斯蒂安·沃尔夫[29],他后来为阅读沃尔夫的著作而舍弃了部分工作。[30]儿时的克尔凯郭尔受父亲感染,在沃尔夫的理性主义熏陶下成长,他亦喜爱路维·郝尔拜的喜剧[31],以及约翰·格奥尔格·哈曼[32]、戈特霍尔德·埃弗拉伊姆·莱辛[33]、爱德华·杨[34]、柏拉图的作品。柏拉图作品中苏格拉底的形象对克尔凯郭尔的后续写作有重要影响,克尔凯郭尔从中领会了反讽的乐趣,并常在自己的作品中应用间接沟通(indirect communication)技巧。

克尔凯郭尔喜好在哥本哈根城内蜿蜒小道中散步,马车很少去到这些地方。他在1848年写道,“在思考下述言论时我常感到一种基督教式的满足:在哥本哈根,即使没有别人,也仍有一人,穷苦者可以自由地找他交谈倾诉;即使没有别人,也仍有一人,不论他常拜访哪些社会阶层,也仍不会断了与穷人的联系,他向认识的每位女佣、每位男仆、每位普通劳工献上祝福。”[35]圣母教堂位于哥本哈根城一端,在那里明斯特主教向众人宣讲福音。而丹麦皇家剧院位于城市另一端,在那里正上演海伯格夫人的剧作。[36]

基于对克尔凯郭尔未出版日记中轶事,尤其是其中一篇题为“大地震”的故事草稿的推测[37],研究者认为克尔凯郭尔的父亲曾相信自己受到了上帝的惩罚,自己的孩子都将在自己之前死去。他认为罪孽的根源或许是因为自己在年轻时曾轻率的诅咒上帝[28],或是其妻子埃内的婚前怀孕。他七个孩子中有五个相继早逝,但索伦和彼得仍活的比他长久。[38]彼得比索伦年长七岁,后来成为了奥尔堡市的主教。[38]朱莉娅·沃特金(Julia Watkin)认为迈克尔早年对于摩拉维亚弟兄会的兴趣或许加深了他对罪孽的担忧。[39]

出于上述原因,克尔凯郭尔希望当一个人的罪恶受到宽恕之后,他就完全摆脱了这些罪孽。并且任何真正相信自身罪孽已经得到宽恕的人,亦不应在后续人生沉溺于负罪之中。[40]在此,克尔凯郭尔以古罗马政治家小加图为例,小加图在凯撒有机会宽恕他之前选择了自杀,这种对无法寻得宽恕的恐惧无疑是致命的。[41][42]美国学者埃德娜·洪在1981年作品《宽恕是实践,也是恩典》(Forgiveness is a Work As Well As a Grace)中引用了克尔凯郭尔在1847年写下的有关宽恕的言论。[43][44][45]1954年,音乐家塞缪尔·巴伯为克尔凯郭尔的祷词谱曲:“天父啊!求您不要把罪恶置于我们之上,但请扶持我们抵御罪恶。当我们的灵魂记起您时,愿它提醒我们您的宽恕,而非我们所犯的罪孽;愿它提醒我们您拯救我们的义举,而非我们的迷途!”[46]

1821至1830年,克尔凯郭尔就读于哥本哈根东区市民美德学校(Østre Borgerdyd Gymnasium),在此学习拉丁文和历史。这个时期的克尔凯郭尔被描述为一个“十分保守”的人,他“拥护国王,喜爱教会,尊敬警察”。[47]他常与同学争吵,并与师长发生矛盾。[47]高中毕业后,克尔凯郭尔前往哥本哈根大学修习神学。在大学里,他发现自己无法提起对历史作品的兴趣,而哲学也无法使他感到满足,他不认为自己可“献身于那些学说”。[48]克尔凯郭尔表示,“我真正需要做的是弄清‘我应该做什么’,而不是我需要知道什么。”他期望“过一种完全的人性化生活,而不仅仅是追求知识。”[49]他不希望自己成为传统的,或黑格尔意义上的哲学家[50],同时他也不愿传授一种虚假的基督教。[51]“但他也从自己的父亲那里获知,一个人可做其所期望之事,而他父亲的人生经历也未否定这个观点。”[52]

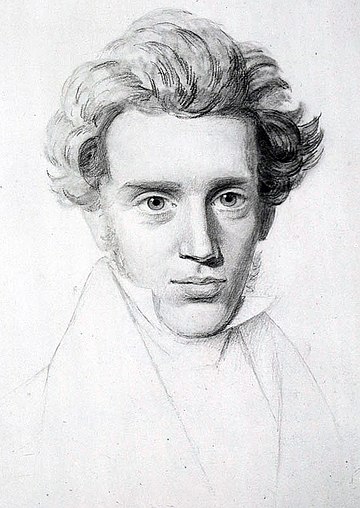

最早关于克尔凯郭尔外貌的描写来自一位访客汉斯布·罗赫纳(Hans Brøchner),他出席了克尔凯郭尔兄长彼得于1836年举行的婚礼,他记录道:“我发觉(他的外貌)非常滑稽,他当时二十三岁,他整个人都有些奇特,并搭配有古怪的发型。他的头发高出前额有6寸,形成一个凌乱的发冠,非常无拘束的造型。”[53]另一个描写来自克尔凯郭尔的侄子亨里克·隆德(Henrik Lund)。当克尔凯郭尔还是男孩时,他的外形“瘦削精致,穿着一件紫红色的小外套四处跑动。因为他自幼时起就发展出的讽刺言辞风格,他的父亲有时称他为‘叉子’。尽管克尔凯郭尔家中总是弥漫着严肃的氛围,但在我印象里,这也是个充满年轻活力的地方,虽然相较于现今人们习惯的方式更为克制。这座房子是个‘老派的处所’,而克尔凯郭尔也被描述为‘衣着古怪、身材纤瘦’的人。”[54][47]

据孙辈描述,克尔凯郭尔的母亲埃内“是个和善的小个子女人,有平和愉快的性情”。克尔凯郭尔从未在作品中提及自己的母亲。她于1834年7月31日去世,终年66岁,死因可能是斑疹伤寒。[55]克尔凯郭尔的父亲死于1838年8月8日。克尔凯郭尔在8月11日写道,“我的父亲在周三凌晨2点死去,我多么希望他再多活几年……现在我感觉只剩下一人(E. Boesen)可以与我谈论这件事情。他是个‘忠实的朋友’。”[56]他的侄子特罗尔斯·弗雷德里克·隆德为传记作者提供了大量关于克尔凯郭尔的信息。隆德是丹麦评论家乔治·布兰德斯和艺术史学家朱利叶斯·朗格的好友。[57]以下是克尔凯郭尔日记中关于其父亲的一段逸闻:

午餐时我不小心打翻了一罐盐,父亲十分生气。他高声斥责我,说我是个败家子。我反驳说,先前我的姐姐尼科琳不小心打翻一件非常贵重的碗时,父亲可没有像今天这样生气,而是一言不发,装作什么都没发生。父亲回答说,那件碗价值太昂贵了,尼科琳就算没有被斥责,也知道自己犯了错误。但今天这个小事情需要通过斥责来提醒我。——Journals X3A78

克尔凯郭尔留下了大量日记,这些日记是后人研究其哲学思想的重要材料。[58]这些日记的总页数超过7,000页,记录了他对自己工作和日常生活的观察和思考。[59]这些日记的丹麦语版本共分为13卷,包括索引在内共计25本。[60]后世学者评价这些日记“兼具文学性与诗意”。[61]

克尔凯郭尔希望自己的未婚妻维珍妮·奥逊成为他的知己,但他深知这是不可能的。于是他寻求“我的读者们,独立的个体”作为他的知己。他质疑一个人是否能够真正拥有灵魂知己。在《非科学的结语》中,他写道:“就真理而言,精神与精神之间的直接联系是难以想象的。如果有人声称这种关系存在,那也就意味着这两个人之间存在着超越精神层面的关系。”[62]

他的日记也是许多哲学格言的出处。以下这段摘自1835年8月1日的日记,也许是他最常被引用的名言,同时也是他存在主义思想的核心论述[63][64]:

我自己真正需要搞清楚的是,我要做什么,而不是我要知道什么,除非知识必须先于行动。这事关对我的命运的理解,我要看上帝真正意愿我做什么;问题的关键在于寻找一种为我而在的真理,寻找一种我将为之生、为之死的观念。

一个人首先要理解他自己,然后再去理解其他事物。只有当他从内心理解自己,才能看到自己可选择的路,获得平和与意义的人生道路。只有在那时他才能摆脱这令人厌烦的人生旅伴——从知识领域表现出的生活的讽刺性。这种讽刺性邀请他以无知为起点开始真正的真理探寻,正如上帝从虚无中创造整个世界。但在道德的水域,在这里仍停留着未搭乘德行之风的人。人们在此受讽刺折磨,他们时而以为自己行进在正确路途上而欢欣鼓舞,转眼却被带入绝望的海湾。经常人们以如下想法麻痹入眠,“毕竟,发生的事情总是没法改变的,”但又突然被唤醒,面临自我的严苛审讯。过去的时间似乎总是隔着遗忘的薄幕,日常生活的细微琐事却如光芒刺眼。当人们欣喜于克服了诱惑,挣扎着顺着正确道路前行,却总是在同一时间,就在那完满的胜利离开后一步,那些微不足道的外部状况就再次将他击倒。就像是西西弗斯,巨石再一次地从峭壁落回山谷。当一个人专心于某件事的时候,小小的外部状况便会出现,然后摧毁一切。(就像一个厌倦生活的人,当他打算跳入泰晤士河结束自己生命的时候,却被一只蚊子的叮咬扰乱了这关键时刻。)有时人们反而会在病的最严重的时候感觉最好,就像我们在结核病中看到的。他徒劳地抵御这一切,却没有足够的力量。尽管他在过去曾完成一样的事情,这无济于事。以这种方式获得的实践在这里并不适用。

尽管这些日记显示出克尔凯郭尔工作与生活的诸多方面,但他也有意不揭露过多信息。他常在日记中使用突然地思想转折、重复性写作手法,以及不同寻常的措辞,由此造成后世对这些日记的不同解读。事实上,克尔凯郭尔意识到他的日记会在将来引起人们的关注。1849年12月,克尔凯郭尔写道,“如果我现在死去,我的人生是精彩的。所有我无意间记录在日记里的事情都将留下十足的影响。直到那时,人们将会与我达成和解,并赋予我过去和现在应得的权利。”[65]

1837年5月8日,克尔凯郭尔与雷吉娜·奥尔森相遇。起初两人互有好感,但在随后的1838年8月11日左右,克尔凯郭尔开始感到迷惘。他在日记中写下了对奥逊的爱。[66]

1840年9月8日,克尔凯郭尔正式向奥尔森求婚,但很快他便感到后悔。尽管两人仍彼此相爱,但他于1841年8月11日退婚。克尔凯郭尔在日记中表示,自己“忧郁”的性格不适合婚姻,但关于他真正的退婚原因仍未有定论。[67][68][69][70][71]他后来将他的写作才华归功于“一位老人和我欠情最多的一位年轻姑娘”。[72][73]其中“老人”被认为是指他的父亲,而“年轻姑娘”则是指代奥尔森。[28]哲学家马丁·布伯后来评论,“克尔凯郭尔对婚姻的拒绝是对整个十九世纪的蔑视。”[74]

而后,克尔凯郭尔把自己的专注力转向了学业考试。在1839年5月13日的日记中,他写道:“我认为这是上帝的旨意,他希望我准备我的考试。这比我进行研究更符合他的旨意,上帝更乐于我顺从他的意愿,而不是献上公羊的脂肪。”[a][75]此外,克尔凯郭尔父亲和朋友保罗·马丁·穆勒的去世也是这个决定的部分原因。

1841年9月29日,克尔凯郭尔完成了学位论文《论反讽概念:以苏格拉底为主线》。哥本哈根大学肯定了这篇论文的价值,但认为其作为严肃的学术论文而言过于随意诙谐了。[76]文章探讨了反讽的概念,以及谢林于1841年的一次讲座,克尔凯郭尔曾和米哈伊尔·亚历山德罗维奇·巴枯宁、雅各·布克哈特、弗里德里希·恩格斯一同旁听这次讲座。[77]1841年10月20日,克尔凯郭尔毕业并获得文学硕士。他获得的家族遗产有31,000丹麦达勒[78],足够支持他的后续工作与生活花销。

作家生涯(1843-1846)

克尔凯郭尔的部分作品以假名出版,其中《恐惧与颤栗》和《非此即彼》这两部宗教相关的假名作品被广泛认为是其代表作。在19世纪早期,假名常被作为表达不同视角观点的方法,克尔凯郭尔亦在其作品中应用了间接沟通技巧。他的不同作品可能表达对立观点,因此也有批评指出他过于随意的在各视角之间切换,而从未着重强调某一特定观点。反对者指责他身为作家却没有确定的观念,但他回应自己的所有作品都源自同一主题,即为基督教而作。[79]1841年,克尔凯郭尔在丹麦哲学家弗雷德里克·克里斯蒂安·西伯恩指导下完成了学位论文《论反讽概念:以苏格拉底为主线》[80],而后以假名“约翰·克利马科斯”(来自6-7世纪基督教修士约翰·克利马科斯)创作了首部书籍《论怀疑者》,此书未在他生前出版。[81]

克尔凯郭尔最出名的作品《非此即彼》出版于1843年2月20日,此书大部分内容是克尔凯郭尔居住在柏林时写成,当时他参考了谢林的启示哲学(Philosophy of Revelation)。《非此即彼》包含数篇音乐、文学批评,以及大量浪漫主义风格警句,由此组成了贯穿其作品的宏大主题——对信仰的反思与哲学理解。[82][83]作品的编辑者是假名“维克多•艾莱米塔”,书中文章来自A和B两个不同作者。艾莱米塔声称从自己购得的二手文书写字柜子中发现了这些文稿。[84]他表示,难以将A的作品按序整理,因为这些作品的主题并非直接了然,因此只得按照它们被发现时的顺序排列;而与此同时,B的作品却具有逻辑连贯性,因此很容易就排好顺序。[85][86]两个作者分别从审美的和伦理的角度探讨了有关“最初的爱”的问题,整本书的主题是关于信仰、婚姻的争论,以及末尾关于应当停止这场争论的论述。克尔凯郭尔认为,正如“如何”成为基督教徒才是最重要的问题,“如何”阅读他的作品,即阅读的方式,要比阅读获得的内容更重要。[87]

克尔凯郭尔的下一部作品《两篇训导书》于《非此即彼》两个月后出版,并且在后续又以假名出版了更多论述文章,这些作品如今被集结为《十八训导书》发表。20世纪40年代,大卫·F·斯文森(David F. Swenson)首先将这些文章题为《启发性谈话》(Edifying Discourses)出版,但90年代圣奥拉夫学院的霍华德·V.(Howard V.)和埃德娜·H·洪(Edna H. Hong)将其改译为《训导谈话》(即训导书 Upbuilding Discourses)。相比之下,“训导”一词更符合1846年后克尔凯郭尔的思想主题,在此期间他创作了有关《爱之工》的基督教议事。[88][89]启发性或训导谈话与基督教布道有所不同,布道是指向着众人宣讲,而谈话则可以表示向有限的几个人,或甚至只向自己本人讲演。而训导(upbuilding)则是强调建设他人,而非将之拆毁重建。克尔凯郭尔写道,“尽管这本小书的标题(谈话而非布道)希望保持它本来的样子,而多余的渴望,只被留在隐蔽之处。”[90]

1843年10月16日,克尔凯郭尔同时出版了三本有关爱与信仰的书籍和文章。其中《恐惧与颤栗》以假名“静默者约翰尼斯”(Johannes de Silentio)发表。作品《重复》以假名“康斯坦丁·康斯坦提乌斯”发表,讲述了一个年轻人(克尔凯郭尔)因不得不将自己所爱之人(维珍妮·奥逊)给上帝而感到焦虑和抑郁,因此他尝试寻求当时新兴科学心理学的帮助,以求理解自身。此外,还有一本《三篇训导书,1843》以克尔凯郭尔本名发表,主要探讨了爱如何帮助从自身与他人眼中潜藏事物。[91]这三本书于同一时间发表,展示了克尔凯郭尔所推崇的间接沟通技巧。

在上述几部作品中,克尔凯郭尔质疑个人能否获知某个事物是否是源于神的恩典,他总结道,“因此,这不总是取决于一个人看到了什么,因为他看到的内容取决于他去看的方式;观察不仅仅是接收或发现,同时也是呈现,就这点而言,观察者本人的特质也是决定性的。”[92]神的爱间接传达,正如我们的爱有时也是间接地传达。[93]

1844年,克尔凯郭尔陆续发表了两篇、三篇、四篇训导书,但与上一年的主题不同,在这几本书中他谈论了个体何以理解上帝。彼时神学家、哲学家和历史学家们对上的的存在争论不休,这种争论是克尔凯郭尔所认为的直接交流。他认为直接交流对上述角色或许有所帮助,但对于期望成为基督徒的“单一个体”而言,这完全不是合适的方法。克尔凯郭尔时常在作品中表示,“只有那些我怀有喜悦与感激的单一个体,他们才是我的读者”[94];他认为个人必须运用其所理解的东西,否则就无可避免的失去这些东西。仅有反思是不足够的,因为随之而来的想象会改变思考的内容。爱是透过运用而获得的,正如信仰与耐心也是如此。

在同一年,克尔凯郭尔还出版了几部假名作品:《哲学片段》、《前言》、《焦虑的概念》。他在《哲学片段》中使用了间接沟通技巧,在其他几篇则使用直接沟通。他不认为上帝是否存在是一种群体观点,也不认为这个问题取决于证据的多少。他表示,只有单一个体才有能力取得圣灵的果实,因为归根到底,爱与喜悦只是一种可能性。克尔凯郭尔反对基督教世界对于定义上帝的尝试。他与维珍妮的爱情以失败告终,但从他的观点看来,这段经历对自己有益。[95]

克尔凯郭提出,“每一代人都有属于这一代的任务,他们不应过分困扰于前代遗留的事务,也不必为后代过度操心。”[96]他在早期作品中写道,“准确而言,每代人和每一个体都是彻底地重头开始自己的生活。”[97]在另一部作品中写道,“没有任何世代从另一世代中学会爱,也没有任何世代能从高于起点的位置开始生活”,“一代人并不需要从前一代身上学到作为人的本质”。[98]1850年,克尔凯郭尔写道,“每一代真正的基督徒,先前世代基督徒的所作所为与他们没有任何关系,他们每一代人都过着与耶稣基督同时代的生活,因此与当前世代的基督有更密切的关系。基督的生活伴随世间的每一时代,那么每一时代的生活就组成了一部神圣的历史……”[99]他在1848年表示,“整个时代及其中的个体,他们是信仰体验的参与者。”[100]

克尔凯郭尔反对黑格尔的“中介(Mediation)”思想[101][102],认为它往单一个体和欲求对象之外增加了另一“第三要素”。[103]他在1844年写道,“假如人所受的上帝蒙福是直接源自上帝,而不必经过某种中介或阐释,那么这种恩典对其而言才是一切事物中最美好的。”[104]他反对中介的概念,认为选择本身就是是上帝恩典的满足或不满足。选择是在“暂时与永恒”、“疑虑与信任,欺骗与真理”[105]、“主观与客观”[106]之间的可能性。有些选择的意义重大,克尔凯郭尔常在作品中描述选择与对选择的思考,反对简单的比较。[107]以下是康德和克尔凯郭尔对此问题的不同看法:

为自己思考是在自身中寻找真理(即,在理性中寻找),随时为自己而思考便是启蒙。但这不仅仅意味着知识等同于启蒙,或者相反,这需要个人认知的消极原则。如果一个人富有知识,那么也正如此,他不会知道如何准确的运用这些知识。运用个人的理性,意味着对自己所假设的一切,提出质疑、审视自我。——伊曼努尔·康德《在思考中面向自身的意义》

对世界的忧虑常以比较的形式进入个人不安的心灵,让其脱离简单平静的思维。穿上衣服,也即成为人类——那也就意味着必须穿着得体。世界的忧虑就体现在对这些衣服的差异的关注。难道向百合花学习的告诫不应适用于每一个人吗?[b]唉,那些伟大、振奋、简单的思想,那些最初的思想,它们正被遗忘,在日常的、普遍的比较之下被遗忘。个人与他人比较,一个时代与另一个时代比较,因此人就被淹没在无处不在的比较之中。因为这种底层的无谓比较,时代中开始出现越来越多花费一生奴性工作的人。就像是终日位于地下的矿工,这些不幸的人重未有机会看见阳光:简单、振奋的思想,那些教导我们作为人类即是恩典的思想。而在更高的比较层面,虚伪的笑容操纵着恶毒的游戏,欺骗幸福者,将他们阻隔于那些简单的最初思想。——克尔凯郭尔《各精神训导书》

克尔凯郭尔认为上帝以神秘形式介入个体生活。1945年4月29日,他以真名发表了《三个想象出的场合讲演》,并在4月30日以假名Hilarius Bookbinder发表了《人生道路诸阶段》。克尔凯郭人认为《人生道路诸阶段》以及《非此即彼》都未得到公众的足够关注,他表示这几部作品“有三分之二的读者会因为感到无聊而半途而废”。因此虽然他知晓是自己在创作作品,但却不确定是谁在阅读他的作品。这些作品的销量微薄,纯粹依靠克尔凯郭尔自己完成编辑出版工作。对此他表示自己是在黑暗中创作,而大多数读者亦是在黑暗中阅读他的作品——他们难以理解克尔凯郭尔写下这些文字的动机。对此,克尔凯郭尔在其日记中解释说,“我所理解的作家生活已经结束了。这是一种连续的思想,是贯穿《非此即彼》到《致死的疾病》的对宗教的反思。这项任务耗费了我所有精力,因为它从宗教意义上占据着我。我将作家生涯的完满视为自己的职责。”他建议读者以缓慢的方式阅读自己的作品,并将之大声朗读出来,因为这可能有助于对文本内容的理解。

他在作品中应用间接沟通技巧叙述宗教概念,例如将信徒描述为“内在的骑士”,因为他认为这些信徒虽然在外表上与他人无异,但根本上是不同的,一切事物都内在的隐藏在其内部。克尔凯郭尔在1847年写道,“你可能与你希望模仿的人无异,那些以良好信念做出抉择的人——他们的衣着类似,以真理束在腰间,穿着正义的铠甲,头戴拯救之盔!”克尔凯郭尔觉察到隐藏在每个个体之内的深度,并且个体都有掩盖这类内在性的倾向。

去世(1855)

在其期刊《当下》(The Moment)第十期出版前,克尔凯郭尔被发现晕倒在街道上。他被送往医院,并在医院里呆了一个多月。[109]当时的克尔凯郭尔视牧师为政府职员,仅是社会中的一个特定职业,而非神的代表,因此他拒绝在临终时接受丹麦国家教会的圣餐。他告诉朋友埃米尔·博森,他的一生经历了巨大的痛苦,尽管在别人看来这或许只是一种对自我的夸大,但他自己并不这么认为。[110][111]

1855年11月11日,克尔凯郭尔在弗雷德里克斯医院去世。他身体衰弱的原因可能是源自儿时从树上的跌落。[112]不过也有人指出克尔凯郭尔的死因可能是波特氏病,一种结核病。[113]他被安葬于哥本哈根诺勒布罗的协助公墓。在葬礼上,他的侄子亨里克·隆德反对由官方教会负责克尔凯郭尔的丧葬事宜。隆德认为这违背了克尔凯郭尔生前的意愿,因为他早已与教会决裂并对其进行谴责。最终,隆德因干扰葬礼而受到罚款。[38]

哲学思想

克尔凯郭尔是一名虔诚的基督徒,其哲学的中心思想基本上可以说是“如何去做一个基督徒”。他对当时社会上的小信风气深恶痛绝,多番撰文攻击。

他认为人们并不能透过客观性获得真理,而真理只能透过主观性呈现,所以他反对传统哲学将真理当成客观知识那样地追求。他亦反对教条主义(包括反对基督教的教条主义),故不愿将自己的思想写成哲学理论,而是以文学作品的形式表达,并以多个不同笔名出版作品。

克尔凯郭尔将人的存在描述成三种不同层次:“感性”、“理性”和“宗教性”(或称“审美”,“伦理”,“宗教”) 。感性的人或是享乐主义者、或是热衷于生活体验的人,他们主观而具创造力,对世界没承担、没责任,觉得人世间充满可能。理性的人则是现实的,对世界充满承担和责任,清楚明白人世间的道德、伦理规条。因此,有别于感性的人,理性的人知道这世界处处设限,充满着不可能或疑问。面对不可能和疑问,理性的人就只有放弃或否认,并永远为失去的东西而悲伤。这个时候,人只有靠着“信仰之跃”进入宗教性,用信念的力量战胜疑问和理性上通常认为是不可能的事。只有信仰,才能使人重获“凡事俱有可能”的希望。

在《恐惧与战栗》中,克尔凯郭尔思考旧约中“信仰之父”亚伯拉罕听从神的指示杀子献作燔祭的故事。他认为如果亚伯拉罕不在乎自己的儿子生死、没有道德伦理以至亲情的心理挣扎,或者认为听命于神而杀子是一种道德规条,他的所作所为就毫无意义。亚伯拉罕的行动的价值在于他从理性跃进宗教性,信仰神的大能、相信凡事可能、奇迹会出现(结果神在最后关头遣天使阻止亚伯拉罕杀死儿子)。克尔凯郭尔认为,不通过理性的话,是不会有信仰的。

克尔凯郭尔于其著作《致死的疾病》中,认为绝望是不接受自己不想要的自我或固执于现状的自我、最终“失去自我”,认为这也就是基督教所讲的原罪。绝望的人不一定知道自己绝望、也不一定感到痛苦。最低层次的绝望在无知的人,一心只知世俗物事;这类人没有自我意识,不认识自我的永恒性,更不知道自己陷于绝望。另一些人意识到自己为渴望得到某些世俗物事而绝望,但仍没有自我永恒性的意识。另一些人开始意识到自我、永恒性,也意识到自己为世俗物事而绝望的软弱,为此他们也就不愿接受这个自己,结果陷入另一种绝望。再进一步,一些人决定接受软弱,听天由命,承认自己的永恒性。进而,他们要愿意接受当前的这个自己。他们可能选择靠着“信仰之跃”重获希望,脱离绝望;可是他们也可能选择视绝望为最终真理,将自己置于永恒的绝望中。

于是,人在不同存在层次也就有不同的绝望。感性的人为世俗物事而绝望,理性的人也就为拒绝自我或选择视绝望为最终真理而绝望。信仰是脱离绝望的唯一方式,选择信仰也就是实现自我的唯一法门。

克尔凯郭尔与存在主义

虽然克尔凯郭尔不愿将自己的思想写成哲学理论,但后人仍视他为存在主义的鼻祖,其所影响的时代并不在他所在的十九世纪,而是在二十世纪。他把存在主义哲学和对敬虔派与奋兴运动的神学批判相结合,并以此为基础提出一种新的神学。他的批判主义与马克思、尼采的批判主义并列。

克尔凯郭尔并不算是一位建构体系的神学家,在他的神学或宗教著作中只能找到很少的内容,仅有“矛盾”这个词不断重复出现,另外他的“信仰之跃”学说只是表示矛盾的另一个说法,因为它无法合于逻辑地推演出来,是非理性的和令人惊异的。[114]

克尔凯郭尔的影响有三方面:一个是在宗教方面,一个是在辩证学方面,一个是对黑格尔引起灵感的影响。[115]克尔凯郭尔认为自己的哲学思想与正统的基督教是一致的;但是后来的存在主义哲学家却发展出世俗,甚至是无神论的存在主义。[116]

克尔凯郭尔批判黑格尔的临在论(神临在于文化的历史演进)与以此为基础的文化基督教,可说是开了新正统神学的先河。[117]而这新正统神学则是对传统更正教正统神学与自由派神学彻底失望,同时强烈反对基要派对圣经的看法,所兴起的一个神学,他们单纯的希望重拾“神话语的神学”。

实存主义,或称存在主义,是克尔凯郭尔所主张的神学里,最主要也是最重要的部分。实存主义属于人文主义的一派,强调人本主义,所谓真正的“实在”是存在于人生。宇宙万物,都是为了人而存在,都是为了我而设立的,万有都是本于人,也归于人。克尔凯郭尔忧郁的个性与孤独的个人经验,是他发展出存在主义思想的原因之一。

他认为每个人对所处环境都有巨大的责任,虽然世界不断在演进却仍不能把人解放出来。而所谓“本真的存在”(authentic existence)是指有自由意志的个人,会向善或向恶作决定。而在决定的时候,因为人是有限的,所以焦虑和失望的产生是可预期的。然而我们必须清楚分辨惧怕和焦虑是两种不同的状态,惧怕这个词有突然存在某物的含义,但克尔凯郭尔用这个词是为要描写人的本体论状况,他的两本著作《惧怕的概念》和《致死的疾病》,就曾对焦虑和失望的两种状态进行描写。

《惧怕的概念》这本书是从理论的层面来谈到关于焦虑的基本著作。克尔凯郭尔把焦虑分成两类来谈。第一种与他的堕落学说(theory of the fall)有相联系。他用有关亚当与夏娃吃禁果的事件作为堕落这个符号的说明,并在这事件中发现深刻的心理透视。

这一类的焦虑有两方面:一方面,是“无法实现”的焦虑,因为受到限制,而有不能实现自己的焦虑。另一方面,是想要实现自己和害怕实现自己的双重焦虑。而这里所谈论的亚当不是指原来历史上的亚当,而是指存在我们每个人中的亚当。

在“本真的存在”里,人需要亲身地切实地决定和参与,不能只同意停留在头脑中的抽象真理。他认为单单谈信仰正统是不够的,必须有个人的决志。所作出的决定是为了实现一个人的自己,这是与堕落同时发生的问题。堕落之后有另一种焦虑,会产生内疚,内疚带来焦虑,焦虑的极限就是失望。这种失望在克尔凯郭尔的《致死的疾病》中也有谈到。当人的精神与物质相冲突时,由于人的精神有限,人体验到在他自己之中的冲突,于是有那种想要摆脱自己的想法,可是却又有不能借由自杀来摆脱自己的想法。[118]

克尔凯郭尔自认是反文化基督教的先知,他极其厌恶黑格尔的思想,认为黑格尔把圣经和先知的正宗基督教,扭曲为文化性的基督教。这种文化基督教在他来看根本不是正宗的基督教。在他晚期的著作《讨伐基督教国度》中论到,这种每个人都是“基督徒”的社会,真正的基督教显然已经消失了。[119]

克尔凯郭尔的信心的跳跃是谈到当人面临抉择的时候会引发焦虑,而这种决定是一种跳跃的动作,它无法用逻辑方法来推演。克尔凯郭尔认为人的堕落也是一种非理性的跳跃。然而另有一种跳跃,就是信仰之跃,同样不能从处境中推演出来。当人面临致死的疾病或是无法克服的焦虑,信仰却能帮助人克服。

在克尔凯郭尔的理论中,信心的跳跃有三个阶段,但是这些阶段不是时间上的那种阶段,而是包含美学的、伦理的和宗教的,这三阶段彼此间相互联系[120],无法清楚分开,例如在最后的宗教阶段里,仍不免存在伦理思想和美感。尤其是他认为伦理宗教是具有主观性的,是源于他独特的审美观,而美感却不能用逻辑来推理。而上帝是所有行为与思想的终极前提,因此更无法用推理与逻辑证明上帝的存在。[121]。

有关美学阶段是他很值得一提的事。美学阶段的特征是与人的生存扭在一起,他在这里所谈到的美学不是指美学这门课程本身或艺术,而是一种衡量的标准。标准是按照每个人和每件事是否能够满足自己的美学,也就是圣经中描述犹太人对于好的事情或正确的事情,就称这事为善、为美的“美”,这就是属于美学的阶段。因此他曾批评罗马教宗曾醉心于异教风俗与道德败坏的希腊罗马艺术。

在伦理阶段,克尔凯郭尔提出“魔性的”(demonic)这一个概念,是“自我隔离”(self- seclusion) 的意思,也就是没有走出自己。跟这种自我隔离的情况相反的是爱,爱可以引导人走出自我隔离的处境,也就克服了“魔性的”。这种爱的特征可以引导到爱的关系。也就是说在伦理阶段中,爱克服了孤立进而产生责任心,而透过责任心就可以达到伦理的阶段。宗教阶段超越了美学的和伦理的阶段,可以分为两种类型“宗教A”和“宗教B”,其代表性人物分别为“苏格拉底”和“耶稣”,两者的共同之处在于对神的看法上都是存在主义者。

宗教A或苏格拉底的宗教认为真理可以在人的存在中找到,也就是说基本真理存在于人自身之中。苏格拉底想要用辩证法和存在主义把真理从人中召唤出来,他使用两种方式,一种是反讽,这意味透过彻底的追问来探寻真理。另一种方式是反诘法。教师不是单单地直接教导真理,要帮助人们发现存在他们之中的真理,而使本来存在人之中的知识诞生出来。

有论者提出,苏格拉底可被视为人道主义的创立者,这可以被视为准宗教之一,但是苏格拉底并没有转变别人之存在的总体状态,因为这种转变只能在宗教B中才能做到。宗教B认为真理无法在人之中找到,因此,上帝必须从人的外面进入,并对人进行教导,于是上帝以基督的形式进入到人之中。这是另一次的跳跃,上帝借着基督道成肉身产生跨越时间的跳跃。

因为神与人之间有“素质上的无限差异”(infinite qualitative difference),而人类不仅有限,更是有罪的;所以追根究柢,人必须借着决心,也就是“信仰之跃”,以内心的热情拥抱真理。[122]没有信仰之跃就会变成只有理性的宗教,但是这绝对不是正宗的基督教。

克尔凯郭尔主张“主观的真理”,为新正统神学奠定了哲学根基,重新寻找神话语的神学,将信仰置于崇高的地位,只把理性当作是理解神话语的工具而已。就是因为神话语中的基本真理具有吊诡性,使得逻辑学的无矛盾律¬(A ∧ ¬A)在基督教神学也不管用,因为神的意念(思想)高过人的意念(思想),神的道路(方法)超过人的道路(方法)。

克尔凯郭尔在这一点上开启了新正统神学的先声,所以辩证神学家以他为盟友。克尔凯郭尔对于真理的定义,特别是关乎神与人类存在的真理,是指“一个客观不明物,人透过内心最深的热情去攫取,并且将它紧抱不放。”[123]但是,“当主观、内在是真理,客观定义的真理就成为吊诡。”[124]道成肉身就是一个“绝对的吊诡”,所以只能凭着信仰披露与理解。

黑格尔企图将吊诡当做逻辑观念,置于普遍、和谐、理性的真理系统,有违吊诡的真义,并且把它变成抽象哲学观念的象征代表。对克尔凯郭尔来说,耶稣确实就是神,也确实是人,但集中于一身的真理,是逻辑上的矛盾,因此他驳斥黑格尔,认为这是启示的全新真理,要我们决定是要接受或弃绝耶稣基督为主。[125]一个人要与上帝建立关系,必须是个人的决定,而不是抽象的推理。

批判世情

那时的丹麦是一个信义宗基督教国家,但是当时基督教采纳现代主义精神,沉迷在一股追求希腊时代的智慧,却失去基督教应有的内涵。克尔凯郭尔以一个基督徒的身份为文,批评那些挂名的基督徒。在教堂中一群没有经历过基督生命的传道人,每个礼拜所讲的道理,与衣冠楚楚做礼拜的教友都不相称,教友们形成了假冒为善的双重性格,教会如同主耶稣所责备的法利赛人。在这种情况之下,他无法接受他竟会是这种教会的信徒。因此他坦白地向当时的教会说出内心的话,勇敢地揭发这些严重的问题。[126]

克尔凯郭尔除了批判当时教牧人员的心态,与一般的雇员没什么两样以外,他也批评神学有同样的情形存在。基督教神学原本想从生存状态的矛盾中形成一个有严谨规则的客观化体系。但现在,神学家的处境竟然也表现出不当的性质来。因此克尔凯郭尔检讨教会是否真的需要神学。[127]

克尔凯郭尔不论是在存在主义、信心的跳跃或是真理的吊诡性等理论,都对当时的教会提出更新的思想,令教会重新思考真正的信仰与存在。

主要著作

以下是克尔凯郭尔的主要作品:

| 作品原名 | 中文译名 | 创作时间 | 备注 |

|---|---|---|---|

| Om Begrebet Ironi med stadigt Hensyn til Socrates | 论反讽概念:以苏格拉底为主线 | 1841 | 学位论文 |

| Enten-Eller. Et Livs-Fragment | 非此即彼:一段生命的残片 | 1843 | 假名发表:Victor Eremita |

| To opbyggelige Taler | 两篇训导书,1843 | 1843 | |

| Frygt og Bæven | 恐惧与颤栗 | 1843 | 假名:Johannes de Silentio |

| Tre opbyggelige Taler | 三篇训导书,1843 | 1843 | |

| Gjentagelsen | 重复 | 1843 | 假名:Constantin Constantius |

| Fire opbyggelige Taler | 四篇训导书,1843 | 1843 | |

| To opbyggelige Taler | 两篇训导书,1844 | 1844 | |

| Tre opbyggelige Taler | 三篇训导书,1844 | 1844 | |

| Philosophiske Smuler | 哲学片段 | 1844 | 假名:Johannes Climacus |

| Begrebet Angest | 焦虑的概念 | 1844 | 假名:Vigilius Haufniensis |

| Fire opbyggelige Taler | 四篇训导书,1844 | 1844 | |

| Tre Taler ved tænkte Leiligheder | 关于想象场景的三篇论述 | 1845 | |

| Stadier paa Livets Vei | 人生道路诸阶段 | 1845 | 假名:Hilarius Bookbinder |

| Afsluttende uvidenskabelig Efterskrift | 最后的、非科学性的附言 | 1846 | 假名:Johannes Climacus |

| En literair Anmeldelse af S. Kierkegaard | 两个时代:一篇文学评论 | 1846 | |

| Opbyggelige Taler i forskjellig Aand | 在不同的精神中诠释话语 | 1847 | |

| Kjerlighedens Gjerninger | 爱之工 | 1847 | |

| Christelige Taler | 基督教谈话 | 1848 | |

| Synspunktet for min Forfatter-Virksomhed | 一个作者的观点 | 1848 | |

| Sygdommen til Døden | 致死的疾病 | 1849 | 假名:Anti-Climacus |

| "Ypperstepræsten" – "Tolderen" – "Synderinden", tre Taler ved Altergangen om Fredagen | 周五圣餐中的三场讲道 | 1849 | |

| Indøvelse i Christendom | 基督教的训练 | 1850 | 假名:Anti-Climacus |

参考

外部链接

Wikiwand - on

Seamless Wikipedia browsing. On steroids.