热门问题

时间线

聊天

视角

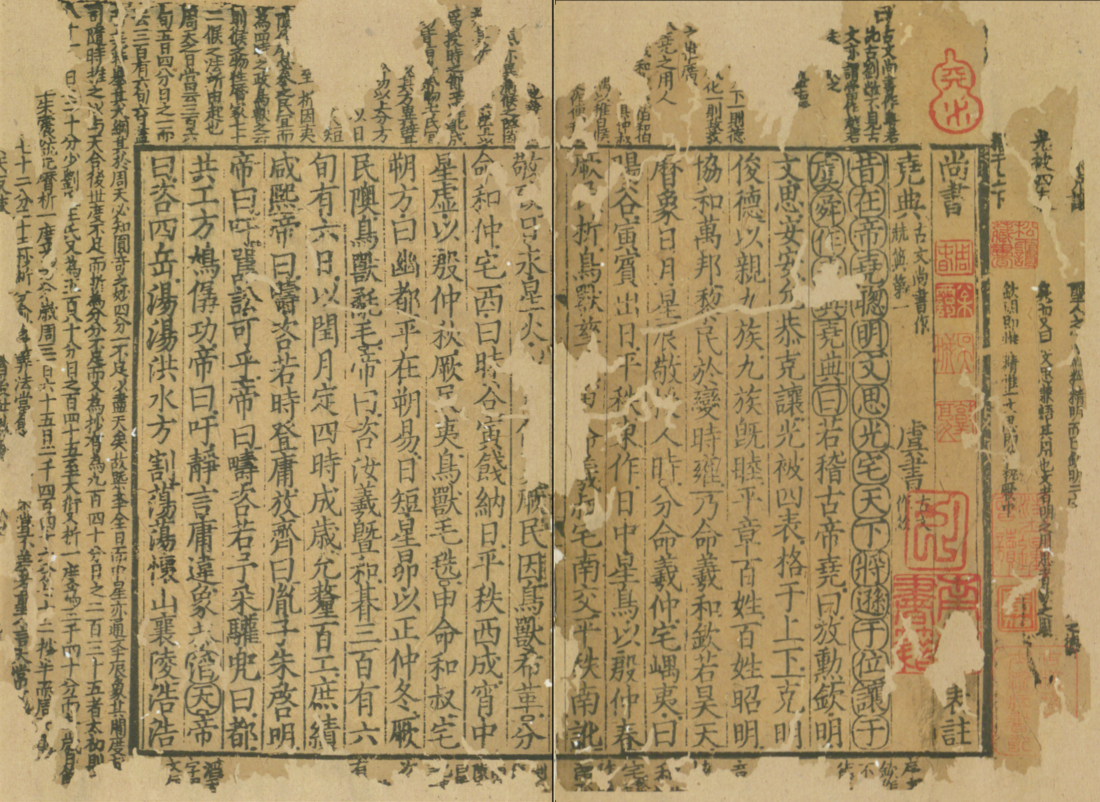

尚书 (书)

中國儒家經典,歷史經典,文學經典,四書五經之一,中國第一部散文 来自维基百科,自由的百科全书

Remove ads

《尚书》,原称为《书》,为先秦时代政事文献的汇编[1],内容以上古及夏、商、周的君王、重臣进行宣示布告的讲话记录为主[2][3]。《尚书》为中国文学散文创作之祖,文风质朴。不过对后人来说,由于年代极其久远,其用语“诘屈聱牙”,颇为难读[4][5]。

《尚书》早于儒家出现,本与儒家无关,但后世儒家将其追认为儒家经典,并列入十三经之一,为儒学建构其政治思想的源头[6][7],从汉武帝设立五经博士开始,确立其长久作为经书的地位[8]。在四库全书中隶属于经部。

《尚书》的成书、整理、流传过程颇为复杂,历史上出现过多个书写字体、篇卷构成、具体内容不同的版本;部分曾经由帝王朝廷组织学者整理、校勘,颁布“定本”。今本的主体,部分至迟出现于东晋;其“部分篇目”内容的来源可靠性从南宋开始遭受怀疑。清初,这些篇目在主流学术界被定作“伪书”,甚至排除出《尚书》之外。二十世纪以来,随着出土文献研究的发展,大大拓展了对古代尚书文献的认识[9]。

Remove ads

释名

- 以尚书为“君上之书”,君王发言,由史官记载下来。

- 以尚书为“上古之书”,上古久远之书。

程元敏认为“书”字泛言图书。尚书之“书”,则指朝廷诏令,即公文书。尚书原本只称为《书》,向伏生学习《书经》的欧阳生家,以其为上古之书,取“尚”字上古、久远之义,而称名为《尚书》[10]。

Remove ads

历史源流

《尚书》本是上古档案资料的汇编,孔颖达说:“尚者,上也,言此上代以来之书,故曰尚”[11],马融说: “上古有虞氏之书,故曰尚书。”[12]

“尚书”最早只被称为“书”,而“尚书”之“尚”最早见于《墨子》:“故尚者夏书其次商周之书”[13]。此时所指《尚书》也包含上古史的意思,“尚书者,上古帝王之书,或以为上所为,下所书,故谓之《尚书》。”[14]。在汉代人的理解,古代天子诸侯,有事必祭告于宗庙。左右有二史,一记言,一记动(或作“事”),记行动者为《春秋》,记言词者为《尚书》,《尚书》就是史官所记的君王言词辑录成书[15][16]。

《纬书》记载古代《尚书》凡3240篇,至孔子删定为120篇[17],遂被儒家列为经典之一,《尚书》又称《书经》,为五经之一。《尚书》又分成古文《尚书》与今文《尚书》,西汉末刘歆欲建逸《礼》、古文《尚书》及《左氏春秋》于学官,产生今古文之争。古文学派日盛,作为官学的今文学派,其地位受到挑战[18][19]。后来郑玄混合家法,统一今古文经学,使今古文之争渐趋平息。今古文之争至晚清时,因考据学风气、提倡社会变革之理论需要、和政治纷争的纠葛而再度兴起。[20][21]

Remove ads

据传孔子将《尚书》删改至百篇,《逸周书》可见一些被删者。[22] 不过,两部书早期的历史都很模糊。[23] 自孔子开始,诸子之书引《尚书》论证的现象越来越常见,但当时似乎有多个不同版本。[24]

《论语》有6处引用了未名的《尚书》。孔子常言尧舜,也用夏商人物做例子,但他仍嫌周之前缺乏文献记载。 战国中晚期的《孟子》《墨子》《左传》等书中的引文越来越多,有的还带有了篇名,从中可见作者偏爱尧书、夏书等,不过现在一般认为它们成于战国。 目前认为成文最早的篇目(主要属于周书,作于西周初)很少得到战国诸子的引用,可能是古文过于艰涩或价值观的陌生。[25] 引文实际上只有不到一半见于传世的《尚书》。[26] 孟子、荀子等人虽然引《尚书》,但不将其全部视为真本,与汉朝对《尚书》的推崇形成鲜明对比,因为汉朝认为《尚书》编篡者是孔子。[27]

按《汉书·艺文志》的说法,经过孔子整理编纂,形成了百篇《尚书》。[28]秦末兵祸大起,伏生流亡;待西汉建立,天下重新安定下来,他返回故乡,发现所藏“亡数十篇”仅剩下29篇(纬书说28篇)[29]。之后朝廷派遣晁错去听伏生(当时已九十多岁)讲授,以汉代当时使用及流通的官方文字隶书来纪录,所记录下来的本子就称为《今文尚书》[30]。另外,有河间女子献《太誓》(《泰誓》)一篇,被并入伏生所传之29篇中[31]。

伏生将他对《尚书》的解释传授给欧阳生(欧阳和伯)与张生,张生将之传授至欧阳高、夏侯胜(大夏侯)、夏侯建(小夏侯),为今文尚书授受之三家。欧阳高将《盘庚》分3章,于是有30章《尚书》。汉武帝将《尚书》定为儒家五经之一,自此有“书经”之称。;设置五经博士,立欧阳氏为学官;汉宣帝石渠阁会议之后,三家皆立为学官。

Remove ads

今文《尚书》篇目成文的年代并不一定与所述事件同时,例如尧典、舜典直到春秋早期的事件。[32] 商书等6篇涉及晚商武丁之前的人物,早于大多数甲骨文。 另外,最早时期的篇目在语言风格与思想内涵上最接近战国时期的古典著作。[33]

《周书》五诰的语言最古朴,语法和词汇都与西周早期金文十分相似。 大多数学者认为,其记录了周成王及叔父周公与邵公的讲话,他们都是成王时(公元前11世纪末)的重要政治人物。[34][35]这部分内容深入揭示了当时的政治与意识形态,包括天命说等,解释了曾经贤明的夏朝如何变得腐败、被更贤明的商朝取代,商朝又经历类似的循环被周取代,等等。[36] 《梓材》《多士》《无逸》《多方》等篇目成文较晚,可能在西周晚期。[35] 少数学者指出了诰与西周金文的语言差异,认为这些篇章都是西周晚期到春秋早期的拟古产物。[37][38]

涉及晚商与周伐商的篇章所用古语较少,据传是春秋人仿照早期文本所写,时人对政治重新产生了兴趣,但王朝却日益衰落。[35][39] 周书的最后几篇,成文也在相近的时期。[40] 《高宗肜日》只有82字,其解释在西汉注疏中已有争议。 倪德卫指出,这章标题与安阳甲骨文的公式相似,认为这章是武丁庶系后裔在公元前1140年之后的晚商时期所写。[41]

《盘庚》(后分3章)在风格上似乎介于此组和下一组之间,[42] 是《尚书》中最长的一篇,不寻常之处是使用了大量类比。[43]唐以来的学者注意到《盘庚》和周书五诰行文晦涩,佶屈聱牙。中国学者一般认为《盘庚》出自商代,周朝学者对词汇进行了大量编篡,因此语言风格异于商代甲金文。[44]

《虞书》与夏商过渡章节在语言上与战国中期的《孟子》等书非常接近,展现了理想化的统治。初期政治问题从属于道德和宇宙论,被认为是战国晚期哲学流派的产物。[39][42] 《禹贡》等篇章可能晚至秦朝。[45][46]

Remove ads

《汉书·艺文志》提到:“《古文尚书》出孔子壁中。武帝末,鲁共(恭)王坏孔子宅……而得《古文尚书》。”这批尚书以先秦蝌蚪文记载,难以解读。后来孔安国取得这本子[47],与官方已有的《今文尚书》29篇对照,多出16篇[48],异文七百多处,是真正珍贵的先秦文献。汉武帝时,孔安国的后代或学生将此本交给了官方[49],刘向称之为“中古文”,史记中的孔安国本应该就是指这一版本。

《古文尚书》开始传习于民间,势力较小。传说刘向将《今文尚书》与《古文尚书》整理在一起。汉平帝时,刘向之子刘歆对比了古文和今文区别之后,倾向古文,建议朝廷把各种古文经书都立于国学,引起了古文和今文的大论战。汉哀帝时,刘歆曾上书请求设立研究《尚书》的博士。东汉时,完整的孔安国本已失,杜林在河西获得了《古文尚书》之漆书1卷,这一古文本其篇数和今文尚书篇数相同皆29篇,但没有孔安国传本所多出的16篇。东汉末年起,贾逵、马融、郑玄等经学大家为漆书本作注积极提倡,学习者逐渐增多而在学术界逐渐取得优势。

西汉时还流传有一份百章本《尚书》的目录,《史记》提到许多章节,但未见引用。[50]

Remove ads

早时就有东莱张霸集结《左传》等书,造《一百零二篇尚书》,事发张霸入狱,本书亡佚。

西晋永嘉之乱时《今文尚书》经文、注疏均失传,于是郑玄所注《古文尚书》流行。东晋元帝时,豫章太守梅颐自称得到失传多时的孔安国《古文尚书》(后被称为《伪孔传》),[51]比今文经又多了25篇《古文尚书》的篇目,以及自称是孔安国所撰《序》与《注》。隋代南朝经学流入北方,后这部《伪孔传尚书》自此代替了郑玄注本,影响千余年,而真正来自孔壁本的《古文尚书》(郑注漆书本)最终完全失传。《尚书正义》(653)即基于《伪孔传》,并见于《开成石经》(833-837),其中包含所有这些章节。

然而,自宋朝开始,朱熹、吴棫等学者都对于梅献《伪孔传》怀疑,到了明代中期梅𬸦撰《尚书谱》《尚书考异》,系统性批判其可疑之处,找到了其中拼接文字的证据与来源,认为其是西晋皇甫谧结合《左传》《史记》等史料伪造的。清初黄宗羲亦举其疑点,后阎若璩以三十年光阴写成《尚书古文疏证》,列举128条证据,认定梅献《伪孔传尚书》所多出的25篇,都是后世魏晋时代所伪作。现代已经断定为伪造。

虽然多数人认为《伪古文尚书》并不是流传自上古的《尚书》,但其中亦有部分较为优秀,如《五子之歌》中提到的“民惟邦本,本固邦宁”等。

Remove ads

现代考古发现

2008年7月,清华大学获赠两千余战国竹简,是由校友赵伟国从香港购买捐赠给清华,经过专家鉴定,这批“清华简”属于战国中晚期,距今大约2300—2400年左右,应出土于楚国境内。内中发现有多篇《尚书》,都是焚书坑儒以前的写本。有些篇有传世本,如〈金縢〉、〈祭公〉等,但文句多有差异,甚至篇题也不相同,更多的则是前所未见的佚篇。例如《尚书》中的名篇〈傅说之命〉,即先秦文献引用的〈说命〉,和传世伪古文就并不相同。

清华简中,目前整理出来,和《尚书》有关连的文献有:

- 古文尚书篇章:〈尹诰〉(〈咸有一德〉)、〈傅说之命〉三篇(疑为〈说命〉)、〈𫯺命〉(即〈摄命〉,疑传世文献误写为〈冏命〉、〈臩命〉)

- 今文尚书篇章:〈周武王有疾周公所自以代王之志〉(〈金縢〉)

- 逸周书篇章:〈程寤〉、〈皇门〉、〈祭公〉、〈命训〉

- 类尚书文献:〈尹至〉(可能是尚书序的〈疑至〉[54])、〈保训〉、〈厚父〉、〈封许之命〉、〈成人〉[55]、〈四告〉(四篇“告”辞)

其中的〈厚父〉篇,孟子曾引用当中一段“天降下民,作之君,作之师,惟曰其助上帝”,并明确提到这段话出于尚书。然而,伪古文尚书将之编入《周书》的〈泰誓〉[56]。

2023年12月21日,国家文物局举行“考古中国”重大项目重要进展工作会,湖北省荆州市秦家咀墓地当中的M1093墓发现大量竹简,其中发现首篇较完整的《尚书·吕刑》。此前,在荆州夏家台战国楚简中首次出土《吕刑》,但残损较甚。传世本《墨子·尚贤中》、《礼记·缁衣》,上博简《缁衣》,以及考古发掘出土的荆门郭店简《缁衣》、荆州枣纸简《诗书之言》等篇中有摘引《吕刑》的文句。此次出土的秦家咀楚简《吕刑》对校勘传世本及探讨这篇著名文献在战国时期的文本传抄及思想影响等有重要意义[57]。

主要内容

《尚书》属于记言体,内容以言为主。记载的内容,上起尧、舜,下至春秋时期的秦穆公,包括了夏、商、周三代,除少数年代较晚的章节外,其他章节记录的都是君王或重臣的正式讲话。陈梦家《尚书通论》第一章先秦引书篇统计《论语》、《孟子》、《左传》、《国语》、《墨子》、《礼记》、《韩非子》、《荀子》、《吕氏春秋》等九本先秦经典引用尚书168处。《尚书》对中国古代历史和政治思想的研究有重要作用。

《尚书》每章都附有简短的序言,据传是孔子所写;还另有序言与评论,据传是孔安国所加。元朝理学家吴澄发明了另一种编排方式,只收《今文经》各章,将孔子所作的序编辑在一起,略去孔安国所作的序和评论。此外,有几章按古时分法分为多章。

- 典:用以记载圣明君王的言论与事迹,如:〈尧典〉、〈舜典〉。

- 谟:用以记载君臣之间的谈话与谋议,如:〈大禹谟〉、〈皋陶谟〉。

- 训:用以记载臣下对君上的劝戒之辞,如:〈高宗肜日〉、〈西伯勘黎〉、〈洪范〉、〈无逸〉、〈立政〉。

- 诰:用以记载君上对臣下的劝戒诰谕,如:〈盘庚〉、〈大诰〉、〈康诰〉、〈酒诰〉、〈梓材〉、〈多士〉、〈召诰〉、〈洛诰〉、〈多方〉、〈顾命〉、〈吕刑〉。

- 誓:用以记载君王或诸侯在战争前对军民所作的动员令和誓师之辞,如:〈甘誓〉、〈汤誓〉、〈牧誓〉、〈费誓〉、〈秦誓〉。

- 命:用以记载君上任命或赏赐诸侯臣下的册命之辞,如:〈文侯之命〉。

北宋苏轼认为,可以单独列出针对商族的“周初八诰”,与传世《今文经》的“诰”不完全对应。 陈梦家(1911-1966)指出,诰与命相似,但后者常包括给受者的授予或赏赐。过常宝(2008)指出,“诰”字见于何尊与史[臣+舌]簋两件青铜器上,也见于《周礼·春官宗伯》的“六辞”。[58][需要解释]

《尚书》常见的“王若曰”也常见于西周金文,罕见于其他文献。这可能意味着,原始文献是准备好的演讲稿,由官员代表君王宣读。[59][60]

《尚书》以古奥难读著称,其中“诰”体文献特别生涩难懂,每一句话、每一个词,往往都有多种解说,《汉书·儒林传》谓:“一经之说至百余万言”;像是“曰若稽古”仅四字,却有多种解释方式,据称达三万言[61],郑玄解释为“稽古同天,言尧同于天”,王肃解为“顺考古道而行之”。都言之成理。因此韩愈称:“周诰、殷盘,诘屈聱牙。”[62]司马迁写《史记》时,把《尚书》的原文翻译了一遍,如《尚书·尧典》中有“钦若昊天”的话,《史记·五帝本纪》便写为“敬顺昊天”。[63]扬雄亦言:“昔之说《书》者序以百,……《虞夏之书》浑浑尔,《商书》灏灏尔,《周书》噩噩尔。”[64]国学大师王国维称《尚书》所不能解者近半[65]。

《虞书》记载中国上古唐、虞时代的历史。顾炎武《日知录》卷二:“窃疑古时有《尧典》无《舜典》,有《夏书》无《虞书》,而《尧典》亦《夏书》也。”《日知录集释》载孙氏志祖之言曰:“按《左传·文十八年》明云《虞书》,数舜之功曰‘慎徽五典’云云;安得谓之‘有《夏书》无《虞书》’乎?窃意古人盖以二典为《虞书》,《大禹谟》以下为《夏书》也。”《夏书》的《禹贡》记载了禹治水以后全国的地理面貌,历代研究者极多,《甘誓》一篇已出现于战国时期《墨子》的著作中,《左传》中已出现过《虞书》。《周书》记载周朝的建国初年的重要文献,尤其是周公本人的记载最多。

孟子曾说《尚书·武成》一篇的纪事不可尽信,所谓“尽信《书》,则不如无《书》。吾于《武成》,取二三策而已矣。仁人无敌于天下。以至仁伐至不仁,而何其血之流杵也?”[66]。

历代研究、注释《尚书》的著作极多,梅𬸦作《尚书考异》,阎若璩作《尚书古文疏证》,惠栋作《古文尚书考》都堪称传世之作。清代学者孙星衍历时二十余年完成《尚书今古文注疏》,是比较好的注本,孙星衍则表示“必多疏漏谬误之处”。近人曾运乾的《尚书正读》和牟庭的《同文尚书》亦是不错的读本。顾颉刚及其弟子刘起釪的研究著作《尚书校释译论》是集大成之作。

篇目

篇名中的不同用字之间主要为通假关系,也有其他情况,甚至错误用字。如今本第五十七篇《费誓》、东汉本第三十一篇《粊誓》、西汉本第二十八篇《鲜誓》为同一篇;“鲜”、“粊”二字有通假关系,乃同一地名,“费”亦地名,两地接近而并非一处,故篇名不应该写成“费”。[67]

注疏

相关参考论著资料

以下为尚书的相关参考论著资料:[68]

另见

注释

参考资料

延伸阅读

外部链接

Wikiwand - on

Seamless Wikipedia browsing. On steroids.

Remove ads